21《青蛙卖泥塘》第一课时表格式教案

图片预览

文档简介

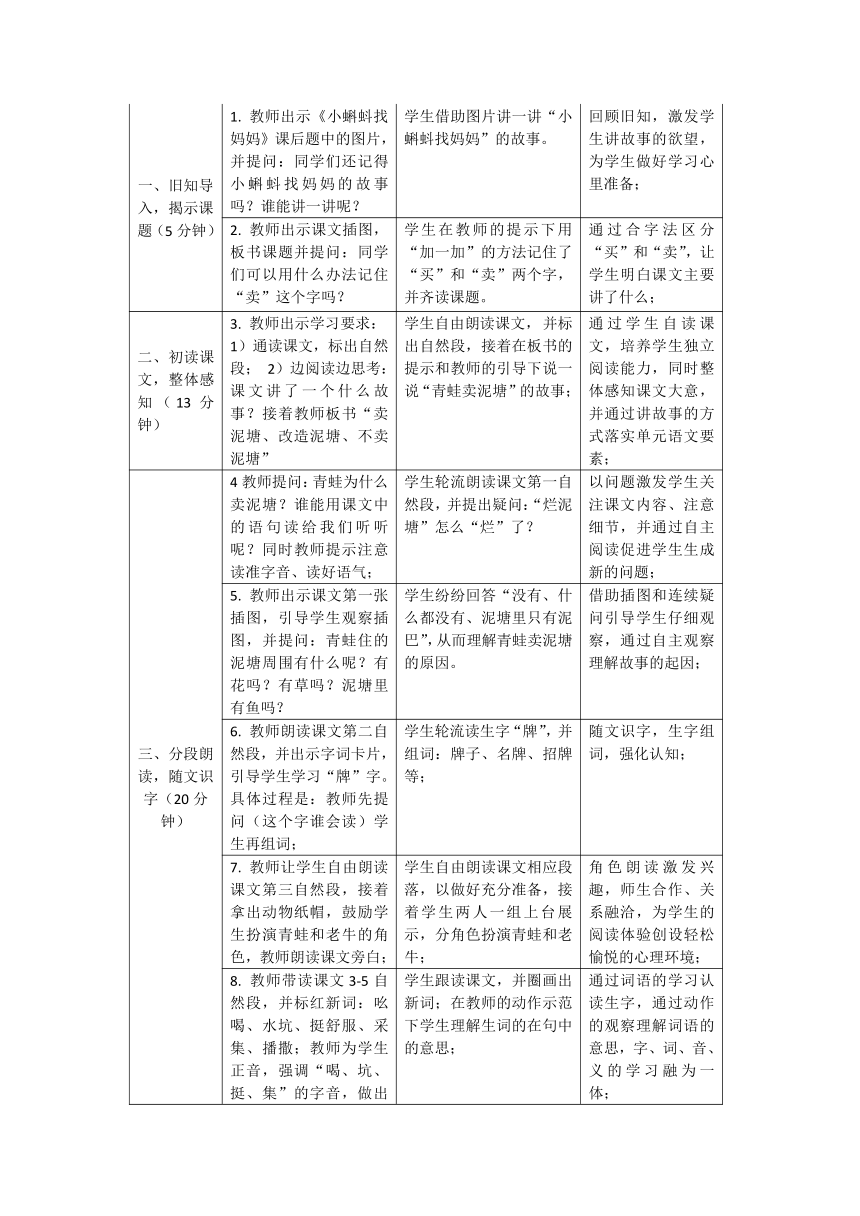

课题 《青蛙卖泥塘》 课型 新授课

年级 二年级 课时 第一课时

设计者 杨梦宁 教学时间 45分钟

教材分析:《青蛙卖泥塘》是部编版小学语文二年级下册第七单元的第三篇课文,是一篇有趣的童话故事,围绕着青蛙卖泥塘——改造泥塘——不卖泥塘的发展顺序而展开故事内容。课文共有12自然段,第一自然段是故事的起因,青蛙为了搬到城里住而产生了卖泥塘的想法;第二至十一自然段是故事的经过,青蛙竖起了“卖泥塘”的牌子,并吆喝着“卖泥塘”,小动物们来买泥塘,但是因各种原因都没有买,于是青蛙按照小动物们的要求不断改造泥塘,把“烂泥塘”变成了鸟语花香的“好地方”;第十二自然段是故事的结果,青蛙不卖泥塘了。故事在情节处理上详略得当,在写青蛙前两次卖泥塘时泼墨较多,老牛、野鸭分别说了什么话、青蛙是如何想的、怎么做的都交代得很清楚。而从青蛙第三次卖泥塘开始就略写,没有介绍具体的经过,只是列举了哪些小动物指出了什么问题,而青蛙的想法和做法则是一笔带过。最后,青蛙再一次叫卖泥塘时,对改造好的泥塘的介绍具体而生动。为了帮助学生理解故事的情节内容,课文配了两幅插图,分别是改造前的“烂泥塘”和改造后的“好地方”,青蛙在两幅插图中的心情也是不一样的,这为学生留有充足的想象空间。

学情分析:二年级下册学生已经具备了“借助提示讲故事”的相关学习经验了,比如二年级上册的《小蝌蚪找妈妈》一课就训练学生借助图片讲故事;《玲玲的画》引导学生借助“得意、伤心、满意”这三个词语讲故事。除此之外,二年级学生的有意注意时间较短,好奇心强、活泼好动、善于模仿。同时他们对有趣的故事比较感兴趣,表现欲望强烈。所以教师在这节课的教学中要唤醒学生已有的学习经验,为学生创设有趣的学习情境,引导学生展开想象,通过角色扮演法激发和维持学生的学习积极性,鼓励学生借助课文插图和关键词语讲故事。

教学目标: 认读“卖、烂、牌”等15个生字,读准多音字“喝”,会读会写“青蛙、买卖、草籽、搬家、泉水、应该”等词语; 分角色朗读课文,了解课文主要内容; 能说出青蛙为卖泥塘做了哪些事,最后为什么又不卖泥塘了。

教学重难点: 教学重点:认读生字词,有感情地朗读课文,注意读准语气; 教学难点:能说出青蛙为卖泥塘做了哪些事,最后为什么又不卖泥塘了。

教学准备: 多媒体课件、字词卡片、动物纸帽等

教法学法: 情境创设法、角色扮演法、多媒体辅助教学法等

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、旧知导入,揭示课题(5分钟) 1. 教师出示《小蝌蚪找妈妈》课后题中的图片,并提问:同学们还记得小蝌蚪找妈妈的故事吗?谁能讲一讲呢? 学生借助图片讲一讲“小蝌蚪找妈妈”的故事。 回顾旧知,激发学生讲故事的欲望,为学生做好学习心里准备;

2. 教师出示课文插图,板书课题并提问:同学们可以用什么办法记住“卖”这个字吗? 学生在教师的提示下用“加一加”的方法记住了“买”和“卖”两个字,并齐读课题。 通过合字法区分“买”和“卖”,让学生明白课文主要讲了什么;

二、初读课文,整体感知(13分钟) 3. 教师出示学习要求: 1)通读课文,标出自然段; 2)边阅读边思考:课文讲了一个什么故事?接着教师板书“卖泥塘、改造泥塘、不卖泥塘” 学生自由朗读课文, 并标出自然段,接着在板书的提示和教师的引导下说一说“青蛙卖泥塘”的故事; 通过学生自读课文,培养学生独立阅读能力,同时整体感知课文大意,并通过讲故事的方式落实单元语文要素;

三、分段朗读,随文识字(20分钟) 4教师提问:青蛙为什么卖泥塘?谁能用课文中的语句读给我们听听呢?同时教师提示注意读准字音、读好语气; 学生轮流朗读课文第一自然段,并提出疑问:“烂泥塘”怎么“烂”了? 以问题激发学生关注课文内容、注意细节,并通过自主阅读促进学生生成新的问题;

5. 教师出示课文第一张插图,引导学生观察插图,并提问:青蛙住的泥塘周围有什么呢?有花吗?有草吗?泥塘里有鱼吗? 学生纷纷回答“没有、什么都没有、泥塘里只有泥巴”,从而理解青蛙卖泥塘的原因。 借助插图和连续疑问引导学生仔细观察,通过自主观察理解故事的起因;

6. 教师朗读课文第二自然段,并出示字词卡片,引导学生学习“牌”字。具体过程是:教师先提问(这个字谁会读)学生再组词; 学生轮流读生字“牌”,并组词:牌子、名牌、招牌等; 随文识字,生字组词,强化认知;

7. 教师让学生自由朗读课文第三自然段,接着拿出动物纸帽,鼓励学生扮演青蛙和老牛的角色,教师朗读课文旁白; 学生自由朗读课文相应段落,以做好充分准备,接着学生两人一组上台展示,分角色扮演青蛙和老牛; 角色朗读激发兴趣,师生合作、关系融洽,为学生的阅读体验创设轻松愉悦的心理环境;

8. 教师带读课文3-5自然段,并标红新词:吆喝、水坑、挺舒服、采集、播撒;教师为学生正音,强调“喝、坑、挺、集”的字音,做出“吆喝、播撒”的动作; 学生跟读课文,并圈画出新词;在教师的动作示范下学生理解生词的在句中的意思; 通过词语的学习认读生字,通过动作的观察理解词语的意思,字、词、音、义的学习融为一体;

9. 教师提问:老牛为什么没有买青蛙的泥塘?青蛙听了老牛的话,它又做了什么呢? 教师引导学生想象画面,并提问:谁能用加一加的办法认读“茵”字?并板书:种草 学生回答:老牛平时喜欢吃草,但是泥塘周围没有草,所以老牛没有买泥塘;青蛙听了老牛的话就去采集草籽,播撒在泥塘周围的地上;学生口述:“草字头加上原因的因” 通过问题引导学生联系生活实际、结合课文内容、展开想象等理解故事经过,同时锻炼学生的语言表达能力;运用学过的识字方法自主识字;

10. 教师拿出动物纸帽,请学生上台扮演青蛙和野鸭;接着教师范读7-8自然段,并提问:野鸭为什么没有买泥塘?青蛙听了野鸭的话又做了什么?并板书:引水 学生分角色朗读课文第6自然段;针对教师的第一个问题,学生回答:因为泥塘里的水太少了;针对第二个问题,学生按照原文回答; 角色朗读维持阅读兴趣,巩固前面学到的阅读方法,进而理解课文内容;

11. 教师展示课文第5自然段和第8自然段的第一句话,并圈出“要是”和“就能”,让学生边读边思考:青蛙此时的心情如何? 学生自由朗读相应句段,读出了青蛙很想把泥塘卖出去的着急/急迫/迫切的心情; 引导学生边读边思考,通过关联词“要是……就能”读出文中主人公的心情,培养学生有感情地朗读能力;

12. 教师朗读课文第9自然段,标红生字“灌、缺”引导学生观察“灌”字的结构,让学生数笔画;接着出示词卡“缺点儿树、缺点儿花、缺条路”; 学生齐读课文第10自然段,学生回答“灌”是左右结构,并争着抢答“灌”字的笔画是20笔;学生在教师的引导下认读词卡; 引导学生通过观察和数笔画的方法识字写字;引导学生读准儿化音;

13. 教师提问:又有谁想买青蛙的泥塘呢?他们是怎样说的呢?接着教师回放老牛和青蛙说的话; 学生纷纷回答:小鸟、蝴蝶、小兔、小猴、小狐狸……接着学生各自扮演小动物,仿照前两次老牛和野鸭说的话拓展了课文内容; 以问题引导学生关注课文内容,让学生通过模仿、展开联想,理解故事情节;

14. 教师提问:青蛙按照小动物的话,又做了哪些改造呢?接着教师板书:栽树、种花、修路、盖房 学生按照课文回答问题:栽了树、种了花、修了路、盖了房子; 引导学生理解青蛙为了卖泥塘做了很多事,为最后青蛙不卖泥塘做铺垫;

15. 教师出示字词卡片 “游泳、愣住”,并提出自读要求:(1)有感情地朗读课文第11-12自然段;(2)边读边与同桌讨论;青蛙为什么最后又不卖泥塘了? 学生根据注音提示认读“游泳、愣住”,接着自由朗读课文,针对问题与同桌展进行讨论; 随文识字,在认读生字的过程中有感情地朗读课文,培养学生独立思考的习惯;

16. 教师出示课文第二幅插图,并鼓励学生针对问题自由发言;接着总结并板书“不卖泥塘”的原因:花草芬芳、鸟飞蝶舞、游泳晒阳、交通便利 学生根据课文第11自然段的相关内容回答问题,并理解青蛙从卖泥塘到改造泥塘再到不卖泥塘的全过程; 让学生借助课文插图、文本内容理解青蛙不卖泥塘的原因,培养学生关键信息的提取能力;

四、写字教学,布置作业(7分钟) 17. 教师根据结构对生字进行归类并展示,请学生回答同排生字的结构 学生回答:左右结构——蛙、搬、倒、籽、破;上下结构——卖、泉;半包围结构——应; 通过归类识字法引导学生观察字的结构;

18. 教师边讲解生字结构特征边提醒学生写字姿势,如“籽”左右等宽、“蛙、搬、倒、破”左窄右宽、“应”笔顺先外后内等,并要求学生组词; 学生在教师的细节提醒下写字并组词; 提醒学生注意细节,引导学生正确、规范地写字,并进行拓展运用;

19. 教师布置作业:将《青蛙卖泥塘》的故事讲给家长听。 略 通过课后讲故事来巩固学生口头表达能力,落实语文要素。

板书设计 21. 青蛙卖泥塘 (搬到城里住) (花草芬芳、鸟飞蝶舞、 游泳晒阳、交通便利) 卖泥塘 改造泥塘 不卖泥塘 (种草、引水、栽树、 种花、修路、盖房)

年级 二年级 课时 第一课时

设计者 杨梦宁 教学时间 45分钟

教材分析:《青蛙卖泥塘》是部编版小学语文二年级下册第七单元的第三篇课文,是一篇有趣的童话故事,围绕着青蛙卖泥塘——改造泥塘——不卖泥塘的发展顺序而展开故事内容。课文共有12自然段,第一自然段是故事的起因,青蛙为了搬到城里住而产生了卖泥塘的想法;第二至十一自然段是故事的经过,青蛙竖起了“卖泥塘”的牌子,并吆喝着“卖泥塘”,小动物们来买泥塘,但是因各种原因都没有买,于是青蛙按照小动物们的要求不断改造泥塘,把“烂泥塘”变成了鸟语花香的“好地方”;第十二自然段是故事的结果,青蛙不卖泥塘了。故事在情节处理上详略得当,在写青蛙前两次卖泥塘时泼墨较多,老牛、野鸭分别说了什么话、青蛙是如何想的、怎么做的都交代得很清楚。而从青蛙第三次卖泥塘开始就略写,没有介绍具体的经过,只是列举了哪些小动物指出了什么问题,而青蛙的想法和做法则是一笔带过。最后,青蛙再一次叫卖泥塘时,对改造好的泥塘的介绍具体而生动。为了帮助学生理解故事的情节内容,课文配了两幅插图,分别是改造前的“烂泥塘”和改造后的“好地方”,青蛙在两幅插图中的心情也是不一样的,这为学生留有充足的想象空间。

学情分析:二年级下册学生已经具备了“借助提示讲故事”的相关学习经验了,比如二年级上册的《小蝌蚪找妈妈》一课就训练学生借助图片讲故事;《玲玲的画》引导学生借助“得意、伤心、满意”这三个词语讲故事。除此之外,二年级学生的有意注意时间较短,好奇心强、活泼好动、善于模仿。同时他们对有趣的故事比较感兴趣,表现欲望强烈。所以教师在这节课的教学中要唤醒学生已有的学习经验,为学生创设有趣的学习情境,引导学生展开想象,通过角色扮演法激发和维持学生的学习积极性,鼓励学生借助课文插图和关键词语讲故事。

教学目标: 认读“卖、烂、牌”等15个生字,读准多音字“喝”,会读会写“青蛙、买卖、草籽、搬家、泉水、应该”等词语; 分角色朗读课文,了解课文主要内容; 能说出青蛙为卖泥塘做了哪些事,最后为什么又不卖泥塘了。

教学重难点: 教学重点:认读生字词,有感情地朗读课文,注意读准语气; 教学难点:能说出青蛙为卖泥塘做了哪些事,最后为什么又不卖泥塘了。

教学准备: 多媒体课件、字词卡片、动物纸帽等

教法学法: 情境创设法、角色扮演法、多媒体辅助教学法等

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、旧知导入,揭示课题(5分钟) 1. 教师出示《小蝌蚪找妈妈》课后题中的图片,并提问:同学们还记得小蝌蚪找妈妈的故事吗?谁能讲一讲呢? 学生借助图片讲一讲“小蝌蚪找妈妈”的故事。 回顾旧知,激发学生讲故事的欲望,为学生做好学习心里准备;

2. 教师出示课文插图,板书课题并提问:同学们可以用什么办法记住“卖”这个字吗? 学生在教师的提示下用“加一加”的方法记住了“买”和“卖”两个字,并齐读课题。 通过合字法区分“买”和“卖”,让学生明白课文主要讲了什么;

二、初读课文,整体感知(13分钟) 3. 教师出示学习要求: 1)通读课文,标出自然段; 2)边阅读边思考:课文讲了一个什么故事?接着教师板书“卖泥塘、改造泥塘、不卖泥塘” 学生自由朗读课文, 并标出自然段,接着在板书的提示和教师的引导下说一说“青蛙卖泥塘”的故事; 通过学生自读课文,培养学生独立阅读能力,同时整体感知课文大意,并通过讲故事的方式落实单元语文要素;

三、分段朗读,随文识字(20分钟) 4教师提问:青蛙为什么卖泥塘?谁能用课文中的语句读给我们听听呢?同时教师提示注意读准字音、读好语气; 学生轮流朗读课文第一自然段,并提出疑问:“烂泥塘”怎么“烂”了? 以问题激发学生关注课文内容、注意细节,并通过自主阅读促进学生生成新的问题;

5. 教师出示课文第一张插图,引导学生观察插图,并提问:青蛙住的泥塘周围有什么呢?有花吗?有草吗?泥塘里有鱼吗? 学生纷纷回答“没有、什么都没有、泥塘里只有泥巴”,从而理解青蛙卖泥塘的原因。 借助插图和连续疑问引导学生仔细观察,通过自主观察理解故事的起因;

6. 教师朗读课文第二自然段,并出示字词卡片,引导学生学习“牌”字。具体过程是:教师先提问(这个字谁会读)学生再组词; 学生轮流读生字“牌”,并组词:牌子、名牌、招牌等; 随文识字,生字组词,强化认知;

7. 教师让学生自由朗读课文第三自然段,接着拿出动物纸帽,鼓励学生扮演青蛙和老牛的角色,教师朗读课文旁白; 学生自由朗读课文相应段落,以做好充分准备,接着学生两人一组上台展示,分角色扮演青蛙和老牛; 角色朗读激发兴趣,师生合作、关系融洽,为学生的阅读体验创设轻松愉悦的心理环境;

8. 教师带读课文3-5自然段,并标红新词:吆喝、水坑、挺舒服、采集、播撒;教师为学生正音,强调“喝、坑、挺、集”的字音,做出“吆喝、播撒”的动作; 学生跟读课文,并圈画出新词;在教师的动作示范下学生理解生词的在句中的意思; 通过词语的学习认读生字,通过动作的观察理解词语的意思,字、词、音、义的学习融为一体;

9. 教师提问:老牛为什么没有买青蛙的泥塘?青蛙听了老牛的话,它又做了什么呢? 教师引导学生想象画面,并提问:谁能用加一加的办法认读“茵”字?并板书:种草 学生回答:老牛平时喜欢吃草,但是泥塘周围没有草,所以老牛没有买泥塘;青蛙听了老牛的话就去采集草籽,播撒在泥塘周围的地上;学生口述:“草字头加上原因的因” 通过问题引导学生联系生活实际、结合课文内容、展开想象等理解故事经过,同时锻炼学生的语言表达能力;运用学过的识字方法自主识字;

10. 教师拿出动物纸帽,请学生上台扮演青蛙和野鸭;接着教师范读7-8自然段,并提问:野鸭为什么没有买泥塘?青蛙听了野鸭的话又做了什么?并板书:引水 学生分角色朗读课文第6自然段;针对教师的第一个问题,学生回答:因为泥塘里的水太少了;针对第二个问题,学生按照原文回答; 角色朗读维持阅读兴趣,巩固前面学到的阅读方法,进而理解课文内容;

11. 教师展示课文第5自然段和第8自然段的第一句话,并圈出“要是”和“就能”,让学生边读边思考:青蛙此时的心情如何? 学生自由朗读相应句段,读出了青蛙很想把泥塘卖出去的着急/急迫/迫切的心情; 引导学生边读边思考,通过关联词“要是……就能”读出文中主人公的心情,培养学生有感情地朗读能力;

12. 教师朗读课文第9自然段,标红生字“灌、缺”引导学生观察“灌”字的结构,让学生数笔画;接着出示词卡“缺点儿树、缺点儿花、缺条路”; 学生齐读课文第10自然段,学生回答“灌”是左右结构,并争着抢答“灌”字的笔画是20笔;学生在教师的引导下认读词卡; 引导学生通过观察和数笔画的方法识字写字;引导学生读准儿化音;

13. 教师提问:又有谁想买青蛙的泥塘呢?他们是怎样说的呢?接着教师回放老牛和青蛙说的话; 学生纷纷回答:小鸟、蝴蝶、小兔、小猴、小狐狸……接着学生各自扮演小动物,仿照前两次老牛和野鸭说的话拓展了课文内容; 以问题引导学生关注课文内容,让学生通过模仿、展开联想,理解故事情节;

14. 教师提问:青蛙按照小动物的话,又做了哪些改造呢?接着教师板书:栽树、种花、修路、盖房 学生按照课文回答问题:栽了树、种了花、修了路、盖了房子; 引导学生理解青蛙为了卖泥塘做了很多事,为最后青蛙不卖泥塘做铺垫;

15. 教师出示字词卡片 “游泳、愣住”,并提出自读要求:(1)有感情地朗读课文第11-12自然段;(2)边读边与同桌讨论;青蛙为什么最后又不卖泥塘了? 学生根据注音提示认读“游泳、愣住”,接着自由朗读课文,针对问题与同桌展进行讨论; 随文识字,在认读生字的过程中有感情地朗读课文,培养学生独立思考的习惯;

16. 教师出示课文第二幅插图,并鼓励学生针对问题自由发言;接着总结并板书“不卖泥塘”的原因:花草芬芳、鸟飞蝶舞、游泳晒阳、交通便利 学生根据课文第11自然段的相关内容回答问题,并理解青蛙从卖泥塘到改造泥塘再到不卖泥塘的全过程; 让学生借助课文插图、文本内容理解青蛙不卖泥塘的原因,培养学生关键信息的提取能力;

四、写字教学,布置作业(7分钟) 17. 教师根据结构对生字进行归类并展示,请学生回答同排生字的结构 学生回答:左右结构——蛙、搬、倒、籽、破;上下结构——卖、泉;半包围结构——应; 通过归类识字法引导学生观察字的结构;

18. 教师边讲解生字结构特征边提醒学生写字姿势,如“籽”左右等宽、“蛙、搬、倒、破”左窄右宽、“应”笔顺先外后内等,并要求学生组词; 学生在教师的细节提醒下写字并组词; 提醒学生注意细节,引导学生正确、规范地写字,并进行拓展运用;

19. 教师布置作业:将《青蛙卖泥塘》的故事讲给家长听。 略 通过课后讲故事来巩固学生口头表达能力,落实语文要素。

板书设计 21. 青蛙卖泥塘 (搬到城里住) (花草芬芳、鸟飞蝶舞、 游泳晒阳、交通便利) 卖泥塘 改造泥塘 不卖泥塘 (种草、引水、栽树、 种花、修路、盖房)

同课章节目录

- 课文1

- 1 古诗二首

- 2 找春天

- 3 开满鲜花的小路

- 4 邓小平爷爷植树

- 口语交际:注意说话的语气

- 语文园地一

- 快乐读书吧

- 课文2

- 5 雷锋叔叔,你在哪里

- 6 千人糕

- 7 一匹出色的马

- 语文园地二

- 识字

- 1 神州谣

- 2 传统节日

- 3“贝”的故事

- 4 中国美食

- 口语交际:长大以后做什么

- 语文园地三

- 课文3

- 8 彩色的梦

- 9 枫树上的喜鹊

- 10 沙滩上的童话

- 11 我是一只小虫子

- 语文园地四

- 课文4

- 12 寓言二则

- 13 画杨桃

- 14 小马过河

- 口语交际:图书借阅公约

- 语文园地五

- 课文5

- 15 古诗二首

- 16 雷雨

- 17 要是你在野外迷了路

- 18 太空生活趣事多

- 语文园地六

- 课文6

- 19 大象的耳朵

- 20 蜘蛛开店

- 21 青蛙卖泥塘

- 22 小毛虫

- 语文园地七

- 课文7