《诺贝尔》教学设计

图片预览

文档简介

21诺贝尔

一、教学目标:

1.正确识记并规范书写生字新词,重点指导“艰苦”、“逝世”两词的书写;结合语境理解“盛会”、“遗嘱”、“毫不气馁”等词语的意思。

2.正确、流利朗读课文,创设情境,走进诺贝尔内心世界,有感情地朗读课文8—10自然段,并依托段落提纲概括课文的主要内容。

3.抓住首尾呼应的写作方法,了解诺贝尔奖的相关知识;以“投入了他的整个生命”为主线,品读4-9自然段,感受诺贝尔发明炸药的艰难历程,从中体会到诺贝尔毫不气馁、锲而不舍的精神。

4.借助课文提供的具体的语言材料,用简洁精练的语言,为诺贝尔写小传,完成课后第4题。

二、教学重难点:

教学重点:以“投入了他的整个生命”为主线,围绕课文4-9自然段,体会诺贝尔在发明炸药的过程中,虽历经失败与痛苦,但毫不气馁,直至成功的锲而不舍的精神。

教学难点:结合语境,设身处地,走进诺贝尔内心世界,有感情地朗读课文8—10自然段。

三、教学评价设计:

1.在检查学生预习环节,通过认读生词、指名读课文等方式了解学生识记生字及正确、流利读书情况,利用示范朗读、再次练读的方式推进有感情读书。

2.在整体感知环节,引导学生借助段落提纲概括主要内容,培养学生整体把握文本的能力。

3.在精读感悟环节,创设一定情境,引导学生品词析句,抓住重点词句,通过有声有色地朗读,层层感悟诺贝尔的毫不气馁,直至成功的锲而不舍精神。

4.在进行语言文字训练中,引导学生利用本课提供的材料,为诺贝尔写小传。

四、教与学的准备:

学生:完成预习单;搜集诺贝尔相关资料。

教师:准备课件;课前了解学生预习情况。

五、教学课时:2课时

六、教学设计:

第一课时

环节一、整体感知——初读感知,整体把握

(一)由新闻播报,谈话导入

(播报新闻)“瑞典时间12月10日下午四点半,中国作家莫言在瑞典首都斯德哥尔摩,参加了诺贝尔文学奖颁奖仪式。”

1.播放新闻后,质疑“听了这则新闻你想说什么?”

2.学生交流感想。

3.同学们,诺贝尔奖是世界性的最高级别的科学盛会,这么隆重的典礼跟谁联系起来的?(诺贝尔)

4.齐读课题。谁来介绍一下诺贝尔?

5.交流课前搜集到的关于诺贝尔的资料。

(二)借助预习单,检查预习:

1.检查生字词掌握的情况。

(1)默写生词。

(2)老师出示生词,同位互评。

(3)重点指导“艰苦”、“逝世”两个词语的正确书写。

(4)指名读后齐读。指导读准“机械”的“械”,读音为xiè。

2.检查课文朗读情况

(1)指生分段读课文,师生评价优缺点。

(2)重点指导8——10自然段的朗读。

第8段用紧张的语气读出诺贝尔舍生忘死的精神,用惋惜的语调读人们的话;第9段用高亢的语调读出诺贝尔的欣喜若狂;第10自然段语速平缓,读出对诺贝尔的敬佩之情。

(3)学生练读后,指名读8——10自然段,力求做到有声有色。

(三)再读课文,整体感知,认识首尾呼应的写作方法。

1.生自由读课文,思考:课文围绕诺贝尔主要写哪几件事?

2. 同位交流后指名讲。

第一段(1——2)简要介绍了诺贝尔奖的授奖仪式。

第二段(3——9)写了诺贝尔为发明炸药所付出的代价和取得的成就。

第三段(10) 简要介绍诺贝尔立下遗嘱,设立诺贝尔奖。

借助段落提纲,谁来说说课文主要写来什么?

读第1、2、10自然段,你发现了什么?(首尾呼应的写法)

(设计理念:《语文课程标准》第三学段对识字教学的要求“有较强的独立识字能力。”对阅读教学的要求“能用普通话正确、流利、有感情地朗读课文;在阅读中了解文章的表达顺序,体会作者的思想感情,初步领悟文章的基本表达方法。”为此特通过检查预习单的默写,识读的形式检查学生的识字能力,通过检查朗读课文的形式,既检查学生的朗读情况,又落实了教学目标,一举多得。)

环节二、部分理解——精读感悟,重点突破

朗读1、2、10首尾呼应段,认识诺贝尔奖

1.指名读1、2、10自然段,谈一谈,你读出了什么?

2.请结合具体的语言,谈谈你对诺贝尔奖的认识。

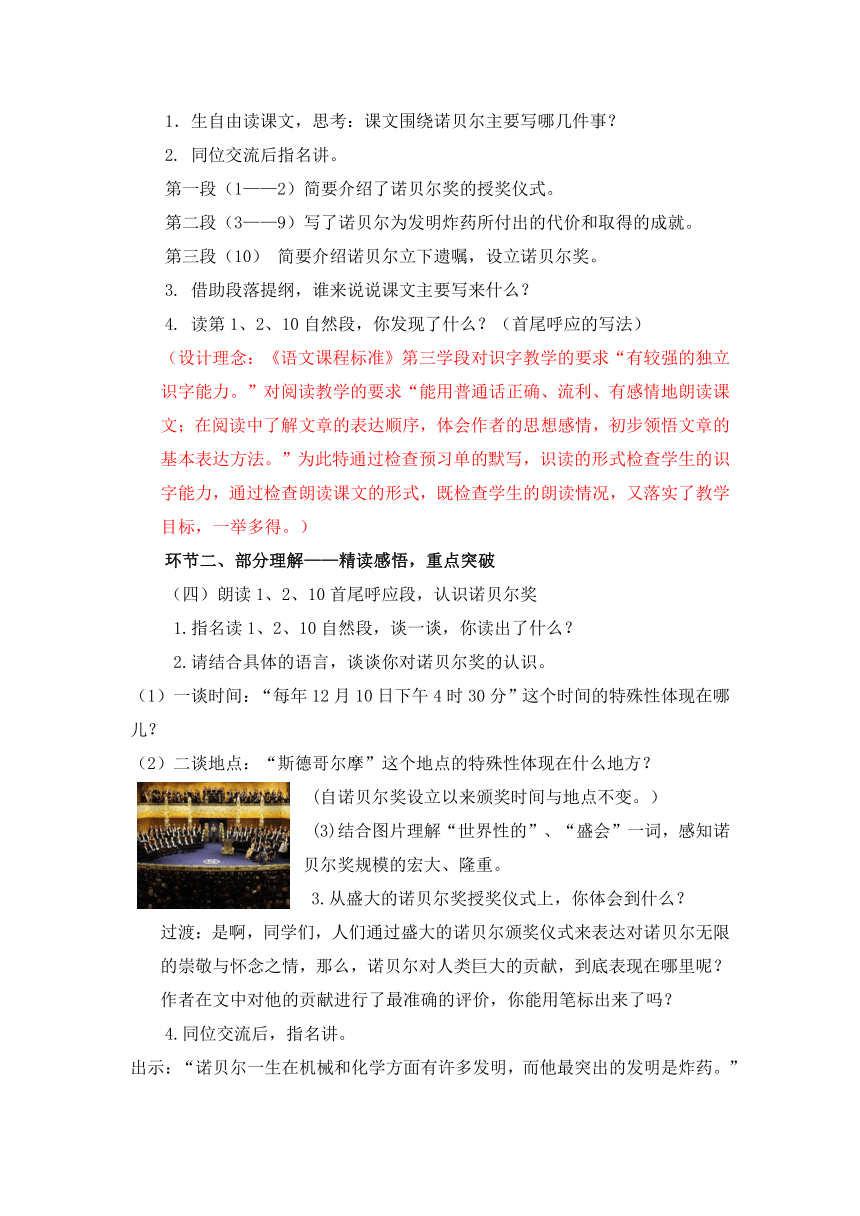

一谈时间:“每年12月10日下午4时30分”这个时间的特殊性体现在哪儿?

(2)二谈地点:“斯德哥尔摩”这个地点的特殊性体现在什么地方?

(自诺贝尔奖设立以来颁奖时间与地点不变。)

(3)结合图片理解“世界性的”、“盛会”一词,感知诺贝尔奖规模的宏大、隆重。 3.从盛大的诺贝尔奖授奖仪式上,你体会到什么?

过渡:是啊,同学们,人们通过盛大的诺贝尔颁奖仪式来表达对诺贝尔无限的崇敬与怀念之情,那么,诺贝尔对人类巨大的贡献,到底表现在哪里呢?作者在文中对他的贡献进行了最准确的评价,你能用笔标出来了吗?

4.同位交流后,指名讲。

出示:“诺贝尔一生在机械和化学方面有许多发明,而他最突出的发明是炸药。”

“为了发明炸药,诺贝尔投入了他的整个生命。”

轻声读这两句话,谈谈你的体会。

怎样理解“整个生命”?

(3)从“100多种发明的奖金”和“200万英镑的专利费”,你体会到了什么?

(4)出示诺贝尔遗嘱:

我,经过郑重考虑后特此宣布,下文是关于处理我死后所留下的财产的遗嘱:

将我可以兑换的剩余财产兑换成现金,以这份资金成立一个基金会,将基金所产生的利息划分为五等份,分配如下:

一份奖给在物理界有最重大的发现或发明的人;

一份奖给在化学上有最重大的发现或改进的人;

一份奖给在医学和生理学界有最重大的发现的人;

一份奖给在文学界创作出具有理想倾向的最佳作品的人;

最后一份奖给为促进民族团结友好尽到最大努力或作出最大贡献的人。

对于获奖候选人的国籍不予任何考虑,我在此声明,这样授予奖金是我的迫切愿望……

面对这样的一份遗嘱,你想说什么?

(5)拓展:遗嘱中除了设立科学领域奖以外,为什么还设立了和平奖?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(设计意图:开篇开门见山地由诺贝尔奖的授奖仪式,引到人们对诺贝尔深深的怀念与敬佩,为下文的学习做好情感铺垫。经过提炼,引导学生将对文本感知的重点聚焦于“诺贝尔一生最大的成就是发明炸药,为此他投入了自己的整个生命”这一核心话题,直接将学生的思维引向文本的中心,实现了对文本内容主线的第一次聚焦。对“遗嘱”、“和平奖”的拓展,进一步深化了学生对诺贝尔人物的感知。)

第二课时

环节二、部分理解——精读感悟,重点突破

(五)复习导入

上节课,我们理清了课文思路,认识了诺贝尔奖,以及诺贝尔对人类的伟大贡献,今天我们进一步走近诺贝尔,走进他的内心世界,在品读他发明炸药的艰难历程中,感悟“他的整个生命”。

(六)品读4-9段,深悟“整个生命”

1.默读4-9段,思考:诺贝尔发明炸药经历了哪些艰难历程?

2.学生交流,教师相机板书:

液体炸药——固体炸药——雷管——爆炸力更大的炸药

3.请大家认真地默读课文的4—9小节,设身处地地想一想,哪些地方最让你感动?尤其是哪个词最触动你的心弦?就把它们画下来。为什么让你感动?最好能在旁边及时写一写你的体会。

4.学生自主学习,师巡视指导。

5.交流展示

预设一:

结合句子理解“毫不气馁”的意思:文中诺贝尔是在什么情况下“毫不气馁”的?

结合语境想像一下:“诺贝尔当时承受着什么痛苦?

引导学生将诺贝尔的做法和一般人的做法进行对比,感受诺贝尔也和常人一样承受着失去亲人的痛苦。

(3)教师补充介绍课外资料:不久,诺贝尔的父亲也因惊吓过度去世了。这次爆炸事件发生后,瑞典政府禁止他在室内做实验。同时,他生产的液体炸药也在运输中发生了许多意外事故,很多国家禁止运输他发明的炸药,并要追究他的法律责任。

(4)在此基础上,引导学生设身处地有声有色地朗读,再次感受诺贝尔面对厄运,但是仍然不放弃自己追求的精神,指导学生读出内心的敬佩与感动。

(5)创设情境,走进诺贝尔内心世界:

预设二:

(1)引导学生抓住“四个年头”、“几百次的失败”、“终于”等词拓展想象,感受诺贝尔面对失败,百折不挠的形象,指导学生读出他为研制黄色炸药付出的艰辛。

(2)看着“四个年头几百次失败”你想到了哪些词语?

(屡败屡战、坚持不懈、锲而不舍)

一千多个日日夜夜,几百次的失败,常人难以忍受,然而,诺贝尔却坚持不懈地努力,终于获得了成功。从“终于”你读出了什么?

(4)指导学生读出他为研制黄色炸药付出的艰辛。

过渡:对一个真正的科学家来说,创造发明是永无止境的。固体炸药的成功发明,并没有让诺贝尔停滞,他继续不断地加紧实验,发明威力更大的炸药,为此他又经受了怎样的困难和痛苦?

预设三:

(1)抓住关键词“亲自、紧盯、仍然盯着”等着重体会诺贝尔的专注;

(2)抓住关键词“震撼,滚滚浓烟,涌出来,满身鲜血”等着重体会诺贝尔实验的成功。

(3)引导学生抓住他“满身鲜血”,仍“高举双手呼喊着:‘我成功了!成功了!’”来体会他为了进行研究,不顾个人安危,勇于为科学而献身的精神。

相机指导朗读。

创设情境,角色体验:

过渡:本来已经取得了那么大的成就,但是他却一次次地开始了新的研究,还付出了那么多,真是太执着、太痴迷了!那他这样做,究竟是为了什么?再联系第4节,开展角色互换体验,感知诺贝尔为了人类的进步执著追求的精神。

同学们,现在你们来做一回诺贝尔,接受我的采访好吗?

问题1:诺贝尔,当你长年累月、没日没夜地实验,遭受一次又一次失败时,你真的没有灰心丧气过吗?

问题2:诺贝尔,你成功发明了固体炸药和雷管,按理说已经功成名就,可你还要冒着生命危险去发明爆炸力更大的炸药。难道你真的就不怕失去宝贵的生命吗?

生交流(体悟无私奉献的精神)

6.读写训练,深悟“整个生命”

7.引读:此刻,你一定有了新的体会,就把你的感悟融入到你的声音里,通过朗读表达出来吧!

学生读自己喜欢的语段。

(设计意图:这个环节的设计主要是紧扣住“整个生命”展开教学,为推进学生对“整个生命”的感悟,先抓住课文中的重点语段即“体现诺贝尔发明炸药的艰难历程”的相关语段,及关键词,从具体的语言文字上感知诺贝尔这个物物,再结合一定的语境,进行语言文字训练,走进诺贝尔这个物的内心,从而实现《新课标》中指出的“语文课程致力于培养学生的语言文字运用能力,提升学生的综合素养。”这一目标,结合语境,相机指导有声有色的朗读,落实课标指出:“应着重培养学生的语文实践能力”,在语文学习中,最重要、最基本、最有效的“语文实践”就是“读书”。这儿抓住“学习语言”这个根本目标,从文章重点词句入手,留足时间让学生静品默思,让语文教学的根深深地扎在文本语言中,通过组织学生与文本不断地对话把语文学习的过程变成为学生在文本的字字、词词、句句中穿行的过程。)

环节三、回归整体——升华拓展,读写训练

(七)浏览课文,重识诺贝尔

1.填空,回归整体

诺贝尔是_________的化学家。他一生在_______和__________方面有过许多发明,而他最突出的发明是_________。他先后发明了___________、__________和_____________的炸药。为了发明炸药,诺贝尔投入了他的________________。

2.颁奖致辞

这样一位老人,一生没有家庭,甚至没有自己的子女,这样的一位科学巨人,说自己不应得到任何荣誉,甚至墓碑上也没有只言片语。但这仍然不能阻止全世界的人们每年用最隆重的方式纪念他。

引述:2012年的诺贝尔颁奖典礼刚刚过去,2013年的诺贝尔分颁奖典礼即将来临,在会议开始前,照例会有一段写给诺贝尔的致辞,你能利用课文提供的材料,为诺贝尔写一段小传吗?

(配乐)学生自由练写、交流

小结:同学们,岁月的长河会带走很多, 让我们永远铭记住他——诺贝尔,让我们永远记住他心底的声音:我的理想是为人类过上更幸福的生活而发挥自己的作用。

你还知道有中国人哪些曾获诺贝尔奖?

(设计意图:运用浏览课文,填空进行回归整体,及“致颁奖辞”为诺贝尔写小传,进一步深化了学生对诺贝尔这个人物的认知,提升了学生“整个生命”的感悟。在学生深情呼唤“诺贝尔”这个名字的同时,课堂教学努力营造的情感震撼也就呼之欲出了。巧妙运用课后习题,既是语言文字训练的有机落实,更是学生对诺贝尔认识的升华。练写的过程是用“心”再次体味的过程,也是语言文字积累的过程。识记曾获诺贝尔奖的中国人的名字,增强了学生作为中国人的自豪感,激励学生奋发努力。)

板书设计:

21、诺贝尔

液体炸药

|

固体炸药

|

雷管

|

爆炸力更大的炸药

毫不气馁 无私奉献 锲而不舍

教学反思:

成功之处:

1.在教学时,积极创设平等对话的氛围,紧紧围绕“为了发明炸药,诺贝尔投入了自己的整个生命”这一文本内容主线来展开教学。同时,将“培养学生设身处地地去想、去读”作为本节课的阅读训练主线,双主线同时推进,让学生走进文本,走进诺贝尔的内心世界,从而感受到了诺贝尔精神的可贵。

2.由扶到放,尊重了学生的情感体验。在学习发明炸药过程中,提出“在诺贝尔研制炸药的过程中,哪些词句最让你感动?”这个问题。学生围绕这个问题,展开了“读——品——说——读”,有效地将对文本的利用和对学生的关注结合在一起。

3.课后设计了“利用课文提供的材料,写人物小传”这一拓展练习,巩固加深了学生对课文的理解掌握。

不足之处:

新课标指出,阅读教学是学生、教师、文本三者之间对话的过程,要在对话中引导学生深入理解文本、感悟文本。在学习过程中,学生读悟的时间还不够充分。

教学建议:

语文教学强调的是工具性与人文性的统一,要把学生引入课文情境,品味语言、咀嚼文字、体验情感。可引导学生在读中感知、在读中品味,读中悟情,在读中明理,以语言训练为基础,将“工具”落实到位,让“人文”润物无声。

附:诺贝尔》预习单 21、诺贝尔

一、独立识记生字新词

1.认读生字,在课后第2题描红后,再在下面的田字格中规范美观地仿写一个。

2.识认下列词语,查字典理解划线词语的意思。

实验 机械 艰苦 爆炸 劈山筑路

装置 威力 运输 逝世 毫不气馁

二、朗读课文,了解诺贝尔的科学精神

1.熟读课文,思考课文围绕课题分别写了什么,想想诺贝尔发明炸药的历程。

( )——( )——( )——( )

2.自己不明白地方可以查阅工具书,还可以记下来和同伴讨论交流。

______________________________________________________________

三、搜集资料:

1.运用查阅书籍或上网的方式,搜集了解有关诺贝尔的故事、生平的资料。

2.诺贝尔遗嘱中除了设立科学领域奖以外,还设立了和平奖,为什么?

3.查找曾获诺贝尔奖项的华裔科学家及事例。

一、教学目标:

1.正确识记并规范书写生字新词,重点指导“艰苦”、“逝世”两词的书写;结合语境理解“盛会”、“遗嘱”、“毫不气馁”等词语的意思。

2.正确、流利朗读课文,创设情境,走进诺贝尔内心世界,有感情地朗读课文8—10自然段,并依托段落提纲概括课文的主要内容。

3.抓住首尾呼应的写作方法,了解诺贝尔奖的相关知识;以“投入了他的整个生命”为主线,品读4-9自然段,感受诺贝尔发明炸药的艰难历程,从中体会到诺贝尔毫不气馁、锲而不舍的精神。

4.借助课文提供的具体的语言材料,用简洁精练的语言,为诺贝尔写小传,完成课后第4题。

二、教学重难点:

教学重点:以“投入了他的整个生命”为主线,围绕课文4-9自然段,体会诺贝尔在发明炸药的过程中,虽历经失败与痛苦,但毫不气馁,直至成功的锲而不舍的精神。

教学难点:结合语境,设身处地,走进诺贝尔内心世界,有感情地朗读课文8—10自然段。

三、教学评价设计:

1.在检查学生预习环节,通过认读生词、指名读课文等方式了解学生识记生字及正确、流利读书情况,利用示范朗读、再次练读的方式推进有感情读书。

2.在整体感知环节,引导学生借助段落提纲概括主要内容,培养学生整体把握文本的能力。

3.在精读感悟环节,创设一定情境,引导学生品词析句,抓住重点词句,通过有声有色地朗读,层层感悟诺贝尔的毫不气馁,直至成功的锲而不舍精神。

4.在进行语言文字训练中,引导学生利用本课提供的材料,为诺贝尔写小传。

四、教与学的准备:

学生:完成预习单;搜集诺贝尔相关资料。

教师:准备课件;课前了解学生预习情况。

五、教学课时:2课时

六、教学设计:

第一课时

环节一、整体感知——初读感知,整体把握

(一)由新闻播报,谈话导入

(播报新闻)“瑞典时间12月10日下午四点半,中国作家莫言在瑞典首都斯德哥尔摩,参加了诺贝尔文学奖颁奖仪式。”

1.播放新闻后,质疑“听了这则新闻你想说什么?”

2.学生交流感想。

3.同学们,诺贝尔奖是世界性的最高级别的科学盛会,这么隆重的典礼跟谁联系起来的?(诺贝尔)

4.齐读课题。谁来介绍一下诺贝尔?

5.交流课前搜集到的关于诺贝尔的资料。

(二)借助预习单,检查预习:

1.检查生字词掌握的情况。

(1)默写生词。

(2)老师出示生词,同位互评。

(3)重点指导“艰苦”、“逝世”两个词语的正确书写。

(4)指名读后齐读。指导读准“机械”的“械”,读音为xiè。

2.检查课文朗读情况

(1)指生分段读课文,师生评价优缺点。

(2)重点指导8——10自然段的朗读。

第8段用紧张的语气读出诺贝尔舍生忘死的精神,用惋惜的语调读人们的话;第9段用高亢的语调读出诺贝尔的欣喜若狂;第10自然段语速平缓,读出对诺贝尔的敬佩之情。

(3)学生练读后,指名读8——10自然段,力求做到有声有色。

(三)再读课文,整体感知,认识首尾呼应的写作方法。

1.生自由读课文,思考:课文围绕诺贝尔主要写哪几件事?

2. 同位交流后指名讲。

第一段(1——2)简要介绍了诺贝尔奖的授奖仪式。

第二段(3——9)写了诺贝尔为发明炸药所付出的代价和取得的成就。

第三段(10) 简要介绍诺贝尔立下遗嘱,设立诺贝尔奖。

借助段落提纲,谁来说说课文主要写来什么?

读第1、2、10自然段,你发现了什么?(首尾呼应的写法)

(设计理念:《语文课程标准》第三学段对识字教学的要求“有较强的独立识字能力。”对阅读教学的要求“能用普通话正确、流利、有感情地朗读课文;在阅读中了解文章的表达顺序,体会作者的思想感情,初步领悟文章的基本表达方法。”为此特通过检查预习单的默写,识读的形式检查学生的识字能力,通过检查朗读课文的形式,既检查学生的朗读情况,又落实了教学目标,一举多得。)

环节二、部分理解——精读感悟,重点突破

朗读1、2、10首尾呼应段,认识诺贝尔奖

1.指名读1、2、10自然段,谈一谈,你读出了什么?

2.请结合具体的语言,谈谈你对诺贝尔奖的认识。

一谈时间:“每年12月10日下午4时30分”这个时间的特殊性体现在哪儿?

(2)二谈地点:“斯德哥尔摩”这个地点的特殊性体现在什么地方?

(自诺贝尔奖设立以来颁奖时间与地点不变。)

(3)结合图片理解“世界性的”、“盛会”一词,感知诺贝尔奖规模的宏大、隆重。 3.从盛大的诺贝尔奖授奖仪式上,你体会到什么?

过渡:是啊,同学们,人们通过盛大的诺贝尔颁奖仪式来表达对诺贝尔无限的崇敬与怀念之情,那么,诺贝尔对人类巨大的贡献,到底表现在哪里呢?作者在文中对他的贡献进行了最准确的评价,你能用笔标出来了吗?

4.同位交流后,指名讲。

出示:“诺贝尔一生在机械和化学方面有许多发明,而他最突出的发明是炸药。”

“为了发明炸药,诺贝尔投入了他的整个生命。”

轻声读这两句话,谈谈你的体会。

怎样理解“整个生命”?

(3)从“100多种发明的奖金”和“200万英镑的专利费”,你体会到了什么?

(4)出示诺贝尔遗嘱:

我,经过郑重考虑后特此宣布,下文是关于处理我死后所留下的财产的遗嘱:

将我可以兑换的剩余财产兑换成现金,以这份资金成立一个基金会,将基金所产生的利息划分为五等份,分配如下:

一份奖给在物理界有最重大的发现或发明的人;

一份奖给在化学上有最重大的发现或改进的人;

一份奖给在医学和生理学界有最重大的发现的人;

一份奖给在文学界创作出具有理想倾向的最佳作品的人;

最后一份奖给为促进民族团结友好尽到最大努力或作出最大贡献的人。

对于获奖候选人的国籍不予任何考虑,我在此声明,这样授予奖金是我的迫切愿望……

面对这样的一份遗嘱,你想说什么?

(5)拓展:遗嘱中除了设立科学领域奖以外,为什么还设立了和平奖?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(设计意图:开篇开门见山地由诺贝尔奖的授奖仪式,引到人们对诺贝尔深深的怀念与敬佩,为下文的学习做好情感铺垫。经过提炼,引导学生将对文本感知的重点聚焦于“诺贝尔一生最大的成就是发明炸药,为此他投入了自己的整个生命”这一核心话题,直接将学生的思维引向文本的中心,实现了对文本内容主线的第一次聚焦。对“遗嘱”、“和平奖”的拓展,进一步深化了学生对诺贝尔人物的感知。)

第二课时

环节二、部分理解——精读感悟,重点突破

(五)复习导入

上节课,我们理清了课文思路,认识了诺贝尔奖,以及诺贝尔对人类的伟大贡献,今天我们进一步走近诺贝尔,走进他的内心世界,在品读他发明炸药的艰难历程中,感悟“他的整个生命”。

(六)品读4-9段,深悟“整个生命”

1.默读4-9段,思考:诺贝尔发明炸药经历了哪些艰难历程?

2.学生交流,教师相机板书:

液体炸药——固体炸药——雷管——爆炸力更大的炸药

3.请大家认真地默读课文的4—9小节,设身处地地想一想,哪些地方最让你感动?尤其是哪个词最触动你的心弦?就把它们画下来。为什么让你感动?最好能在旁边及时写一写你的体会。

4.学生自主学习,师巡视指导。

5.交流展示

预设一:

结合句子理解“毫不气馁”的意思:文中诺贝尔是在什么情况下“毫不气馁”的?

结合语境想像一下:“诺贝尔当时承受着什么痛苦?

引导学生将诺贝尔的做法和一般人的做法进行对比,感受诺贝尔也和常人一样承受着失去亲人的痛苦。

(3)教师补充介绍课外资料:不久,诺贝尔的父亲也因惊吓过度去世了。这次爆炸事件发生后,瑞典政府禁止他在室内做实验。同时,他生产的液体炸药也在运输中发生了许多意外事故,很多国家禁止运输他发明的炸药,并要追究他的法律责任。

(4)在此基础上,引导学生设身处地有声有色地朗读,再次感受诺贝尔面对厄运,但是仍然不放弃自己追求的精神,指导学生读出内心的敬佩与感动。

(5)创设情境,走进诺贝尔内心世界:

预设二:

(1)引导学生抓住“四个年头”、“几百次的失败”、“终于”等词拓展想象,感受诺贝尔面对失败,百折不挠的形象,指导学生读出他为研制黄色炸药付出的艰辛。

(2)看着“四个年头几百次失败”你想到了哪些词语?

(屡败屡战、坚持不懈、锲而不舍)

一千多个日日夜夜,几百次的失败,常人难以忍受,然而,诺贝尔却坚持不懈地努力,终于获得了成功。从“终于”你读出了什么?

(4)指导学生读出他为研制黄色炸药付出的艰辛。

过渡:对一个真正的科学家来说,创造发明是永无止境的。固体炸药的成功发明,并没有让诺贝尔停滞,他继续不断地加紧实验,发明威力更大的炸药,为此他又经受了怎样的困难和痛苦?

预设三:

(1)抓住关键词“亲自、紧盯、仍然盯着”等着重体会诺贝尔的专注;

(2)抓住关键词“震撼,滚滚浓烟,涌出来,满身鲜血”等着重体会诺贝尔实验的成功。

(3)引导学生抓住他“满身鲜血”,仍“高举双手呼喊着:‘我成功了!成功了!’”来体会他为了进行研究,不顾个人安危,勇于为科学而献身的精神。

相机指导朗读。

创设情境,角色体验:

过渡:本来已经取得了那么大的成就,但是他却一次次地开始了新的研究,还付出了那么多,真是太执着、太痴迷了!那他这样做,究竟是为了什么?再联系第4节,开展角色互换体验,感知诺贝尔为了人类的进步执著追求的精神。

同学们,现在你们来做一回诺贝尔,接受我的采访好吗?

问题1:诺贝尔,当你长年累月、没日没夜地实验,遭受一次又一次失败时,你真的没有灰心丧气过吗?

问题2:诺贝尔,你成功发明了固体炸药和雷管,按理说已经功成名就,可你还要冒着生命危险去发明爆炸力更大的炸药。难道你真的就不怕失去宝贵的生命吗?

生交流(体悟无私奉献的精神)

6.读写训练,深悟“整个生命”

7.引读:此刻,你一定有了新的体会,就把你的感悟融入到你的声音里,通过朗读表达出来吧!

学生读自己喜欢的语段。

(设计意图:这个环节的设计主要是紧扣住“整个生命”展开教学,为推进学生对“整个生命”的感悟,先抓住课文中的重点语段即“体现诺贝尔发明炸药的艰难历程”的相关语段,及关键词,从具体的语言文字上感知诺贝尔这个物物,再结合一定的语境,进行语言文字训练,走进诺贝尔这个物的内心,从而实现《新课标》中指出的“语文课程致力于培养学生的语言文字运用能力,提升学生的综合素养。”这一目标,结合语境,相机指导有声有色的朗读,落实课标指出:“应着重培养学生的语文实践能力”,在语文学习中,最重要、最基本、最有效的“语文实践”就是“读书”。这儿抓住“学习语言”这个根本目标,从文章重点词句入手,留足时间让学生静品默思,让语文教学的根深深地扎在文本语言中,通过组织学生与文本不断地对话把语文学习的过程变成为学生在文本的字字、词词、句句中穿行的过程。)

环节三、回归整体——升华拓展,读写训练

(七)浏览课文,重识诺贝尔

1.填空,回归整体

诺贝尔是_________的化学家。他一生在_______和__________方面有过许多发明,而他最突出的发明是_________。他先后发明了___________、__________和_____________的炸药。为了发明炸药,诺贝尔投入了他的________________。

2.颁奖致辞

这样一位老人,一生没有家庭,甚至没有自己的子女,这样的一位科学巨人,说自己不应得到任何荣誉,甚至墓碑上也没有只言片语。但这仍然不能阻止全世界的人们每年用最隆重的方式纪念他。

引述:2012年的诺贝尔颁奖典礼刚刚过去,2013年的诺贝尔分颁奖典礼即将来临,在会议开始前,照例会有一段写给诺贝尔的致辞,你能利用课文提供的材料,为诺贝尔写一段小传吗?

(配乐)学生自由练写、交流

小结:同学们,岁月的长河会带走很多, 让我们永远铭记住他——诺贝尔,让我们永远记住他心底的声音:我的理想是为人类过上更幸福的生活而发挥自己的作用。

你还知道有中国人哪些曾获诺贝尔奖?

(设计意图:运用浏览课文,填空进行回归整体,及“致颁奖辞”为诺贝尔写小传,进一步深化了学生对诺贝尔这个人物的认知,提升了学生“整个生命”的感悟。在学生深情呼唤“诺贝尔”这个名字的同时,课堂教学努力营造的情感震撼也就呼之欲出了。巧妙运用课后习题,既是语言文字训练的有机落实,更是学生对诺贝尔认识的升华。练写的过程是用“心”再次体味的过程,也是语言文字积累的过程。识记曾获诺贝尔奖的中国人的名字,增强了学生作为中国人的自豪感,激励学生奋发努力。)

板书设计:

21、诺贝尔

液体炸药

|

固体炸药

|

雷管

|

爆炸力更大的炸药

毫不气馁 无私奉献 锲而不舍

教学反思:

成功之处:

1.在教学时,积极创设平等对话的氛围,紧紧围绕“为了发明炸药,诺贝尔投入了自己的整个生命”这一文本内容主线来展开教学。同时,将“培养学生设身处地地去想、去读”作为本节课的阅读训练主线,双主线同时推进,让学生走进文本,走进诺贝尔的内心世界,从而感受到了诺贝尔精神的可贵。

2.由扶到放,尊重了学生的情感体验。在学习发明炸药过程中,提出“在诺贝尔研制炸药的过程中,哪些词句最让你感动?”这个问题。学生围绕这个问题,展开了“读——品——说——读”,有效地将对文本的利用和对学生的关注结合在一起。

3.课后设计了“利用课文提供的材料,写人物小传”这一拓展练习,巩固加深了学生对课文的理解掌握。

不足之处:

新课标指出,阅读教学是学生、教师、文本三者之间对话的过程,要在对话中引导学生深入理解文本、感悟文本。在学习过程中,学生读悟的时间还不够充分。

教学建议:

语文教学强调的是工具性与人文性的统一,要把学生引入课文情境,品味语言、咀嚼文字、体验情感。可引导学生在读中感知、在读中品味,读中悟情,在读中明理,以语言训练为基础,将“工具”落实到位,让“人文”润物无声。

附:诺贝尔》预习单 21、诺贝尔

一、独立识记生字新词

1.认读生字,在课后第2题描红后,再在下面的田字格中规范美观地仿写一个。

2.识认下列词语,查字典理解划线词语的意思。

实验 机械 艰苦 爆炸 劈山筑路

装置 威力 运输 逝世 毫不气馁

二、朗读课文,了解诺贝尔的科学精神

1.熟读课文,思考课文围绕课题分别写了什么,想想诺贝尔发明炸药的历程。

( )——( )——( )——( )

2.自己不明白地方可以查阅工具书,还可以记下来和同伴讨论交流。

______________________________________________________________

三、搜集资料:

1.运用查阅书籍或上网的方式,搜集了解有关诺贝尔的故事、生平的资料。

2.诺贝尔遗嘱中除了设立科学领域奖以外,还设立了和平奖,为什么?

3.查找曾获诺贝尔奖项的华裔科学家及事例。