《黄鹤楼送别》教学设计

图片预览

文档简介

苏教版语文五年级上册

25黄鹤楼送别

一、教学目标:

1.学会本课生字新词,联系上下文体会“飞檐凌空、俯临长江、”等词语所表现的黄鹤楼的独特之处,领略作者用词的精炼。

2.学生自学字、词、句,通过检查交流做到正确、流利、有感情地朗读课文,背诵《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。

3. 精读课文,借助重点词、句想象诗人话别的情景,体会诗人与友人间深厚的感情及依依惜别之情。以朗读为依托,学生可粗略感受中华古典文学的意韵,激发学生对古典文化的热爱之情。

(设计意图:对古典文学的热爱是师者爱国情感中不可少的情节,在课堂里和学生一起品味,让孩子们浸润在古典文学的熏陶中,感受古典文学的通达,成学生品读之美,何乐而不为?)

二、教学重、难点:

通过课文与诗的对照阅读,理解课文内容及诗句的意思,体会诗人与朋友依依惜别的思想感情。

三、教学评价设计:

1.在检查学生预习环节,通过查看预习单、自由读、同位轮读、指名读等多种方式了解学生尤其是学困生流利读书情况。

2.在精读感悟环节,采取讨论、交流、演一演等方式推进学生读懂课文。

四、教与学的准备:

学生:完成练习单。

教师:

根据学生的预习单查看预习情况,使教学更有针对性,实效性。

五、教学课时:2课时

六、教学设计:

第一课时

环节一、整体感知——初读感知,整体把握

教学过程 :

(一)述前情,铺垫导入:

1.出示古诗:《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

故人西辞黄鹤楼,

烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,

唯见长江天际流。

A 你们知道这首诗是谁写的吗?

B 请同学们自读诗,说说你对这首诗的理解。(设计意图:这首诗用语浅显易懂,学生可以初步领会诗的内容,相信学生会说出自己的认识,学有所思,定有所得。)

2.李白、孟浩然的故事是这样的:(课件展示)李白与孟浩然第一次相识,那年李白大概28岁,而孟浩然40岁左右。李白当时诗名尚小,而孟浩然名声在外。李白专程前往鹿门山拜见浩然,两人习性相投,一见如故。于是,相约来到江夏(今武昌),游历月余,最后,孟浩然要去广陵,于是二人在黄鹤楼相别。看着好友离去,李白思绪万千,欣然写下千古绝唱《送孟浩然之广陵》:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”

(设计意图:必要的情节介绍可以让学生对课文主要人物有个大体了解,必竟是古时候的事情,这样的铺垫为学生进一步理解课文,体会诗人心情有帮助。)

2.今天我们学习课文《黄鹤楼送别》,一起去看看当年友人话别的场景。

板书课题:黄鹤楼送别

3.齐读课题

(二)借助预习单,检查预习。

1.检查生字识、写。

(1)出示学生预习单,组织学生看看写得是否正确、规范。

(2)学生练写自己写错的和写得不满意的生字。

2.出示预习单,自由练读,指名认读,要求读准字音:

暮春三月 烟雾迷蒙 飞檐凌空 依依惜别 誉满天下

永世不绝 按捺不住 脍炙人口 伫立江边 俯临长江

指名说说部分词语的意思。

3.检查朗读课文。

(1)选择你喜欢的朗读方式认真读课文,遇到你喜欢读的或读不顺的地方多读几遍。边读边思,把感想、疑问记录在旁,做批注。

(2)指名分段读课文,也可以选自己喜欢的地方读。

(3)点评:他读得怎么样?师相机正音。

(4)生背诵古诗。

4.初读课文,了解梗概

问:课文可以分为几个部分?

课文共有5个自然段,分成两段。

按故事发展顺序给课文分段:

第一段(1-3)话别。

第二段(4、5)诗成。

环节二、部分理解——精读感悟,重点突破

(三)围绕三月美景,楼台气势,初步体会诗人感情。

1.多媒体出示第一小节):暮春三月,长江边烟雾迷蒙,繁花似锦,年轻的李白正在黄鹤楼上为大诗人孟浩然饯行。指名读。

2.(多媒体突出)“饯行”,齐读,联系生活,说说“饯行”的意思。

3.想像着暮春三月时,长江边的烟雾、繁花美景,品味、朗读第一自然段。

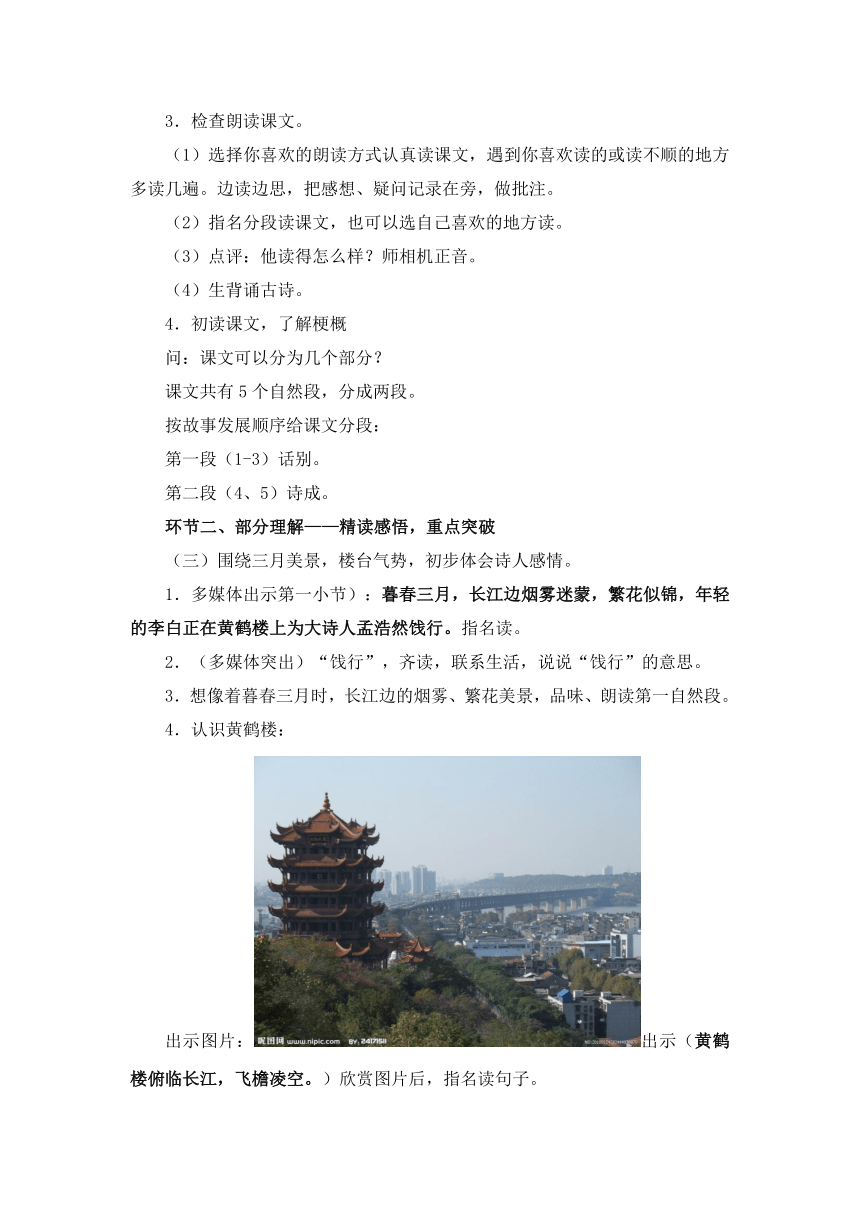

4.认识黄鹤楼:

出示图片:出示(黄鹤楼俯临长江,飞檐凌空。)欣赏图片后,指名读句子。

学生互评,怎样才能读得有气势。

交流突出:俯临长江 飞檐凌空

举手说说词语的意思,并要求给表示动作的字加上着重号。

短短8个字,就让人领略了黄鹤楼的壮观,作者遣词造句的功夫,值得学习。

(设计意图:阅读教学要文意兼得,我的理解是多关注一下作者行文用语的精妙之处,这里只是一个小小的尝试。)

第二课时

环节二、部分理解——精读感悟,重点突破

(四)精读课文第一部分,感悟体会诗人间依依惜别的深情。

1.学生自读课文二自然段。划出让你有所感触的句子或词语,把你想到的,感受到的记在旁边。有什么不懂的地方请用笔划出来。

过渡:李白送别孟浩然的场景是怎样的?两人心情如何?哪些词、句让你颇有感触?

(1)学生发言,相机出示:李白和孟浩然一会儿仰望,一会儿远眺,都有意不去触动藏在心底的依依惜别之情。

(2)默读交流,品味语言背后的感情。

问:从这段话中你体会到什么?你从哪里看出来的?

学生发言,同学补充。

是啊,这依依惜别之情深深地藏在了他们的心底,不忍触动。怕什么?

学生发言。你有过这样的感觉吗?有过类似的经历吗?让我们一起朗读这一句,体会一下这藏在心底的不忍离别之情吧!(设计意图:情到深处就剩一个“怕”字,这样的情景只能让学生自己体会,如果生活中有过近似的经验就好理解了。)

(3)过渡:既然是送别,有再多的不舍得,终究要话别。李白先打破了沉默,出示:终于,李白举起了酒杯说: “孟夫子,您的人品令人敬仰,您的诗篇誉满天下。自从我结识了您,就一直把您当做我的兄长和老师。今天您就要顺江东下,前往扬州,不知我们何日才能再见面,就请您满饮此杯吧!”

(4)自读这一部分,你读懂了什么?

学生发言:

预设1李白对孟夫子的尊敬:“您”不是用“你”

预计2孟浩然是个人品高尚、诗才满腹的人,李白很敬佩他。

预设3李白不舍朋友远离,不知何时能再见,以酒敬友,不忍分别。

(设计意图:所谓预设不过是师者的读书感悟,若学生没有体会到,引领学生想一想也拓宽了学生的思维的广度。)

(5)李白端起酒杯,道出心中所想,孟浩然是怎么做的?

学生自读句子。

出示:孟浩然接过酒杯,一饮而尽,然后说道:“王勃说得好,海内存知己,天涯若比邻。虽然我们暂时分别了,我们的友谊却像这长江的波涛永世不绝。”

红字突出:孟浩然接过酒杯,一饮而尽

(1)这句话让你有什么感触吗?

(2)(点击出示)“海内存知已,天涯若比邻”,说说你对这句诗的理解。(指导理解“知己”在文中指谁?)

(3)“海内存知已,天涯若比邻。”这句话,在课文中就是指……生读(李白和孟浩然虽然分别了,但是他们的友谊却像这长江的波涛永世不绝。)

(4)你是怎样理解“永世不绝”的?

(5)师生合作演读对话:

引导语:现在我是孟浩然,你们都是李白,举起酒杯,说出你心里的话吧。

学生做动作读李白的话,老师做动作接读孟浩然的话。

2.精读第二部分,品味诗作一气喝成的精彩和感人的友情:

过渡:知己离别是惆怅的、是忧伤的,但不忍别、终要别。孟浩然已然乘船远去——出示课文配图:岸边杨柳依依,江上沙鸥点点。友人登上了船。白帆随着江风渐渐远去,消失在蓝天的尽头。李白依然伫立在江边,凝视着远方,只见一江春水浩浩荡荡地流向天边……

教师配图朗诵

(1).这时李白有些什么表现?(依然伫立、凝视远方)

(2).他会想些什么呢?(小组交流再指名交流。)

(3).为好朋友送别,李白的心情非常激动,他把满腔的离情别绪浓缩在这首诗里—— (多媒体出示古诗):

黄鹤楼送孟浩然之广陵

故人西辞黄鹤楼,

烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,

唯见长江天际流。

(4).指名学生口述诗意。

(5).在理解的基础上,让学生读出诗所蕴涵的依依惜别之情。(伴音乐读)

(设计意图:俗话说:“情由境生。”一时书声朗朗,音乐如流水般倾泻,学生能更好地体味文字,别情依依,情意浓浓,诗味盎然。)

环节三、回归整体——积累拓展,介绍读书。

(四)故事收尾:

1.师叙述:十年后,李白与孟浩然见了第二次面,这次李白写了《赠孟浩然》,以表达自己对朋友的钦佩。《赠孟浩然》“吾爱孟夫子,风流天下闻。红颜弃轩冕,白首卧松云。醉月频中圣,迷花不事君。高山安可仰,徒此辑清芬!”

能得李白如此厚爱的人,少之又少。而这段黄鹤楼送别也成为千古佳话,流传至今,《黄鹤楼送别》也成了送别诗作里的名作。(设计意图:故事有始有终,我想把这段话放在这里,用以结束对新课的学习,让这堂课看起来更具整体感。)

2.交流课下收集的送别的古诗。

3.课下同学们多读有关友情的诗,了解一下诗里的故事,记在读书笔记里。

板书设计:

25.黄鹤楼送别

把酒话别

李白 孟浩然

吟诗作别

依依惜别

附《黄鹤楼送别》预习单

班级: 姓名:

认真完成预习任务,并自我评价。完成以后,可以在相应的评价栏里打“√”。

一、我会识

认读生字并描红仿写。在教材上描红,然后在下面的田字格里仿写一个,看谁能做到正确、规范。

纠正写错的字: 把不满意的字再写一个:

二、我会读

1.自由朗读课文,争取读正确,读流利。读不好的地方可要多读几遍哟。

2.摘抄你认为值得积累的词语并读一读。比如:

暮春三月 烟雾迷蒙 依依惜别 誉满天下 飞檐凌空

永世不绝 按捺不住 脍炙人口 伫立江边 俯临长江

如果课文中有不理解的词语要联系课文或查字(词)典尝试理解;自己不能解决的还可以和同伴交流。

三、我会思考

1.联系课文内容,说说《黄鹤楼送孟浩然之广陵》这首诗的意思。

2.你知道哪些有关送别的诗句吗?给大家展示一下。

教后反思:

成功之处:

引导学生关注语言,通过语言文字的赏析品位,感悟作者行文的特点,在此基础上,把学生引领到接近生活的感受中,让他们经验的感悟中解读文本,了解诗人的所思所想,并通过朗读把这种体会表现出来。

不足之处:引领学生反复品读词句,对学生不同的阅读个性关注的不够。

教学建议:本课教学要注意不应以教师的分析来代替学生的阅读实践,应让学生在积极主动的思维和情感活动中,加深理解和体验,有所感悟和思考,感受诗人间的深刻感情。

正确

规范

我读了 遍;我能够做到:正确 流利

这里还可以记下你读书时的疑问。

25黄鹤楼送别

一、教学目标:

1.学会本课生字新词,联系上下文体会“飞檐凌空、俯临长江、”等词语所表现的黄鹤楼的独特之处,领略作者用词的精炼。

2.学生自学字、词、句,通过检查交流做到正确、流利、有感情地朗读课文,背诵《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。

3. 精读课文,借助重点词、句想象诗人话别的情景,体会诗人与友人间深厚的感情及依依惜别之情。以朗读为依托,学生可粗略感受中华古典文学的意韵,激发学生对古典文化的热爱之情。

(设计意图:对古典文学的热爱是师者爱国情感中不可少的情节,在课堂里和学生一起品味,让孩子们浸润在古典文学的熏陶中,感受古典文学的通达,成学生品读之美,何乐而不为?)

二、教学重、难点:

通过课文与诗的对照阅读,理解课文内容及诗句的意思,体会诗人与朋友依依惜别的思想感情。

三、教学评价设计:

1.在检查学生预习环节,通过查看预习单、自由读、同位轮读、指名读等多种方式了解学生尤其是学困生流利读书情况。

2.在精读感悟环节,采取讨论、交流、演一演等方式推进学生读懂课文。

四、教与学的准备:

学生:完成练习单。

教师:

根据学生的预习单查看预习情况,使教学更有针对性,实效性。

五、教学课时:2课时

六、教学设计:

第一课时

环节一、整体感知——初读感知,整体把握

教学过程 :

(一)述前情,铺垫导入:

1.出示古诗:《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

故人西辞黄鹤楼,

烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,

唯见长江天际流。

A 你们知道这首诗是谁写的吗?

B 请同学们自读诗,说说你对这首诗的理解。(设计意图:这首诗用语浅显易懂,学生可以初步领会诗的内容,相信学生会说出自己的认识,学有所思,定有所得。)

2.李白、孟浩然的故事是这样的:(课件展示)李白与孟浩然第一次相识,那年李白大概28岁,而孟浩然40岁左右。李白当时诗名尚小,而孟浩然名声在外。李白专程前往鹿门山拜见浩然,两人习性相投,一见如故。于是,相约来到江夏(今武昌),游历月余,最后,孟浩然要去广陵,于是二人在黄鹤楼相别。看着好友离去,李白思绪万千,欣然写下千古绝唱《送孟浩然之广陵》:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”

(设计意图:必要的情节介绍可以让学生对课文主要人物有个大体了解,必竟是古时候的事情,这样的铺垫为学生进一步理解课文,体会诗人心情有帮助。)

2.今天我们学习课文《黄鹤楼送别》,一起去看看当年友人话别的场景。

板书课题:黄鹤楼送别

3.齐读课题

(二)借助预习单,检查预习。

1.检查生字识、写。

(1)出示学生预习单,组织学生看看写得是否正确、规范。

(2)学生练写自己写错的和写得不满意的生字。

2.出示预习单,自由练读,指名认读,要求读准字音:

暮春三月 烟雾迷蒙 飞檐凌空 依依惜别 誉满天下

永世不绝 按捺不住 脍炙人口 伫立江边 俯临长江

指名说说部分词语的意思。

3.检查朗读课文。

(1)选择你喜欢的朗读方式认真读课文,遇到你喜欢读的或读不顺的地方多读几遍。边读边思,把感想、疑问记录在旁,做批注。

(2)指名分段读课文,也可以选自己喜欢的地方读。

(3)点评:他读得怎么样?师相机正音。

(4)生背诵古诗。

4.初读课文,了解梗概

问:课文可以分为几个部分?

课文共有5个自然段,分成两段。

按故事发展顺序给课文分段:

第一段(1-3)话别。

第二段(4、5)诗成。

环节二、部分理解——精读感悟,重点突破

(三)围绕三月美景,楼台气势,初步体会诗人感情。

1.多媒体出示第一小节):暮春三月,长江边烟雾迷蒙,繁花似锦,年轻的李白正在黄鹤楼上为大诗人孟浩然饯行。指名读。

2.(多媒体突出)“饯行”,齐读,联系生活,说说“饯行”的意思。

3.想像着暮春三月时,长江边的烟雾、繁花美景,品味、朗读第一自然段。

4.认识黄鹤楼:

出示图片:出示(黄鹤楼俯临长江,飞檐凌空。)欣赏图片后,指名读句子。

学生互评,怎样才能读得有气势。

交流突出:俯临长江 飞檐凌空

举手说说词语的意思,并要求给表示动作的字加上着重号。

短短8个字,就让人领略了黄鹤楼的壮观,作者遣词造句的功夫,值得学习。

(设计意图:阅读教学要文意兼得,我的理解是多关注一下作者行文用语的精妙之处,这里只是一个小小的尝试。)

第二课时

环节二、部分理解——精读感悟,重点突破

(四)精读课文第一部分,感悟体会诗人间依依惜别的深情。

1.学生自读课文二自然段。划出让你有所感触的句子或词语,把你想到的,感受到的记在旁边。有什么不懂的地方请用笔划出来。

过渡:李白送别孟浩然的场景是怎样的?两人心情如何?哪些词、句让你颇有感触?

(1)学生发言,相机出示:李白和孟浩然一会儿仰望,一会儿远眺,都有意不去触动藏在心底的依依惜别之情。

(2)默读交流,品味语言背后的感情。

问:从这段话中你体会到什么?你从哪里看出来的?

学生发言,同学补充。

是啊,这依依惜别之情深深地藏在了他们的心底,不忍触动。怕什么?

学生发言。你有过这样的感觉吗?有过类似的经历吗?让我们一起朗读这一句,体会一下这藏在心底的不忍离别之情吧!(设计意图:情到深处就剩一个“怕”字,这样的情景只能让学生自己体会,如果生活中有过近似的经验就好理解了。)

(3)过渡:既然是送别,有再多的不舍得,终究要话别。李白先打破了沉默,出示:终于,李白举起了酒杯说: “孟夫子,您的人品令人敬仰,您的诗篇誉满天下。自从我结识了您,就一直把您当做我的兄长和老师。今天您就要顺江东下,前往扬州,不知我们何日才能再见面,就请您满饮此杯吧!”

(4)自读这一部分,你读懂了什么?

学生发言:

预设1李白对孟夫子的尊敬:“您”不是用“你”

预计2孟浩然是个人品高尚、诗才满腹的人,李白很敬佩他。

预设3李白不舍朋友远离,不知何时能再见,以酒敬友,不忍分别。

(设计意图:所谓预设不过是师者的读书感悟,若学生没有体会到,引领学生想一想也拓宽了学生的思维的广度。)

(5)李白端起酒杯,道出心中所想,孟浩然是怎么做的?

学生自读句子。

出示:孟浩然接过酒杯,一饮而尽,然后说道:“王勃说得好,海内存知己,天涯若比邻。虽然我们暂时分别了,我们的友谊却像这长江的波涛永世不绝。”

红字突出:孟浩然接过酒杯,一饮而尽

(1)这句话让你有什么感触吗?

(2)(点击出示)“海内存知已,天涯若比邻”,说说你对这句诗的理解。(指导理解“知己”在文中指谁?)

(3)“海内存知已,天涯若比邻。”这句话,在课文中就是指……生读(李白和孟浩然虽然分别了,但是他们的友谊却像这长江的波涛永世不绝。)

(4)你是怎样理解“永世不绝”的?

(5)师生合作演读对话:

引导语:现在我是孟浩然,你们都是李白,举起酒杯,说出你心里的话吧。

学生做动作读李白的话,老师做动作接读孟浩然的话。

2.精读第二部分,品味诗作一气喝成的精彩和感人的友情:

过渡:知己离别是惆怅的、是忧伤的,但不忍别、终要别。孟浩然已然乘船远去——出示课文配图:岸边杨柳依依,江上沙鸥点点。友人登上了船。白帆随着江风渐渐远去,消失在蓝天的尽头。李白依然伫立在江边,凝视着远方,只见一江春水浩浩荡荡地流向天边……

教师配图朗诵

(1).这时李白有些什么表现?(依然伫立、凝视远方)

(2).他会想些什么呢?(小组交流再指名交流。)

(3).为好朋友送别,李白的心情非常激动,他把满腔的离情别绪浓缩在这首诗里—— (多媒体出示古诗):

黄鹤楼送孟浩然之广陵

故人西辞黄鹤楼,

烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,

唯见长江天际流。

(4).指名学生口述诗意。

(5).在理解的基础上,让学生读出诗所蕴涵的依依惜别之情。(伴音乐读)

(设计意图:俗话说:“情由境生。”一时书声朗朗,音乐如流水般倾泻,学生能更好地体味文字,别情依依,情意浓浓,诗味盎然。)

环节三、回归整体——积累拓展,介绍读书。

(四)故事收尾:

1.师叙述:十年后,李白与孟浩然见了第二次面,这次李白写了《赠孟浩然》,以表达自己对朋友的钦佩。《赠孟浩然》“吾爱孟夫子,风流天下闻。红颜弃轩冕,白首卧松云。醉月频中圣,迷花不事君。高山安可仰,徒此辑清芬!”

能得李白如此厚爱的人,少之又少。而这段黄鹤楼送别也成为千古佳话,流传至今,《黄鹤楼送别》也成了送别诗作里的名作。(设计意图:故事有始有终,我想把这段话放在这里,用以结束对新课的学习,让这堂课看起来更具整体感。)

2.交流课下收集的送别的古诗。

3.课下同学们多读有关友情的诗,了解一下诗里的故事,记在读书笔记里。

板书设计:

25.黄鹤楼送别

把酒话别

李白 孟浩然

吟诗作别

依依惜别

附《黄鹤楼送别》预习单

班级: 姓名:

认真完成预习任务,并自我评价。完成以后,可以在相应的评价栏里打“√”。

一、我会识

认读生字并描红仿写。在教材上描红,然后在下面的田字格里仿写一个,看谁能做到正确、规范。

纠正写错的字: 把不满意的字再写一个:

二、我会读

1.自由朗读课文,争取读正确,读流利。读不好的地方可要多读几遍哟。

2.摘抄你认为值得积累的词语并读一读。比如:

暮春三月 烟雾迷蒙 依依惜别 誉满天下 飞檐凌空

永世不绝 按捺不住 脍炙人口 伫立江边 俯临长江

如果课文中有不理解的词语要联系课文或查字(词)典尝试理解;自己不能解决的还可以和同伴交流。

三、我会思考

1.联系课文内容,说说《黄鹤楼送孟浩然之广陵》这首诗的意思。

2.你知道哪些有关送别的诗句吗?给大家展示一下。

教后反思:

成功之处:

引导学生关注语言,通过语言文字的赏析品位,感悟作者行文的特点,在此基础上,把学生引领到接近生活的感受中,让他们经验的感悟中解读文本,了解诗人的所思所想,并通过朗读把这种体会表现出来。

不足之处:引领学生反复品读词句,对学生不同的阅读个性关注的不够。

教学建议:本课教学要注意不应以教师的分析来代替学生的阅读实践,应让学生在积极主动的思维和情感活动中,加深理解和体验,有所感悟和思考,感受诗人间的深刻感情。

正确

规范

我读了 遍;我能够做到:正确 流利

这里还可以记下你读书时的疑问。