探索规律教学设计-1[上学期]

图片预览

文档简介

探索规律

王亚莉 四川省双流中学实验学校

教学目标:

知识与技能目标: 会用代数式表示简单问题中的数量关系,能用合并同类项、去括号等法则验证所探索的规律。学会观察已知的数据,探索已知数据之间的数量关系,提高分析问题、解决问题的能力。提高学生观察图形、探索规律的能力,培养创新意识。

过程与方法目标: 经历探索数量关系、运用符号表示规律、通过运算验证规律的过程;采用“探究式教学法”+“讨论式教学法”。

情感与态度目标: 通过学生自己动手操作摸索出解决问题的规律,充分体现学生课堂主人翁精神,以积极热情的态度去面对学习;去热爱生活。

教学重点:

根据问题的起始情况,总结规律,探索出问题的一般性结论

教学难点:

感悟出问题的规律

教学设备或教辅工具:

自制的日历卡片、几张白纸、自制课件

学生课前准备:

预习教材内容、自制日历卡片、几张白纸

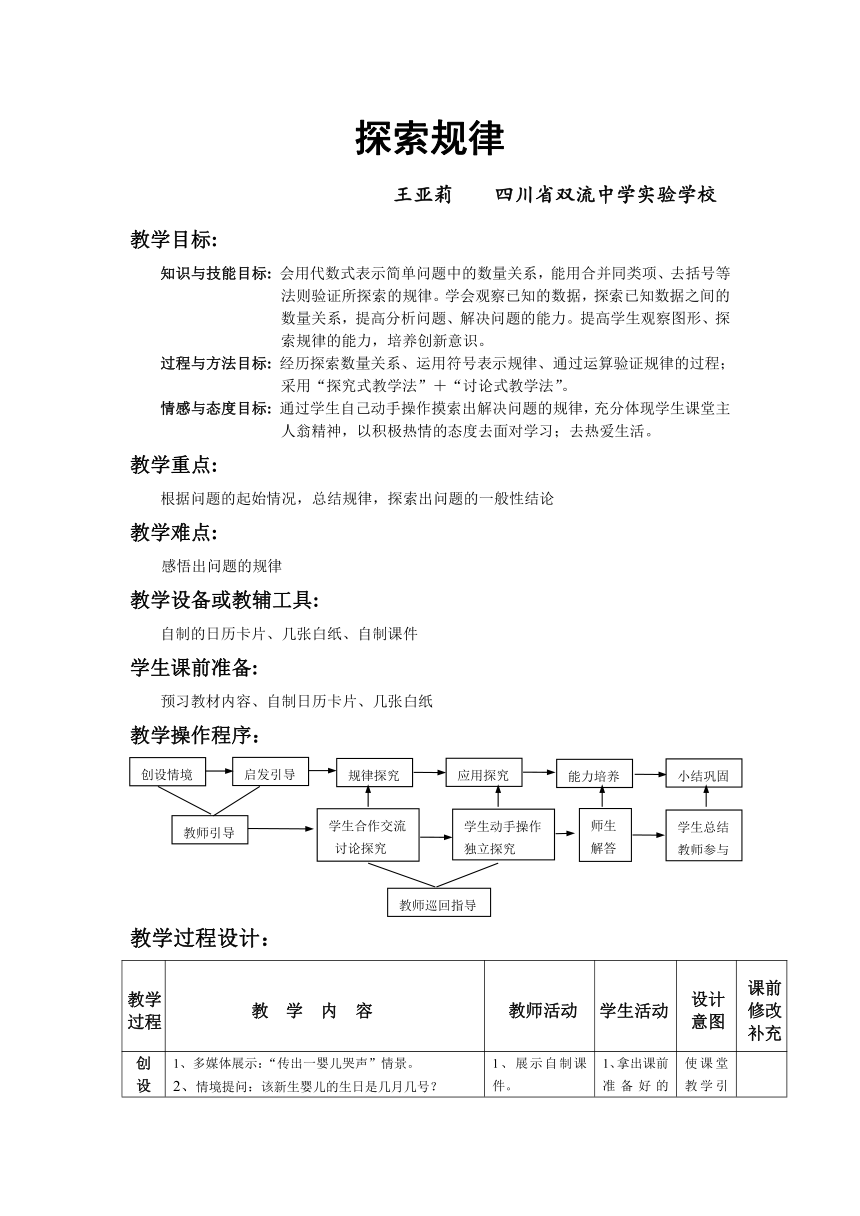

教学操作程序:

教学过程设计:

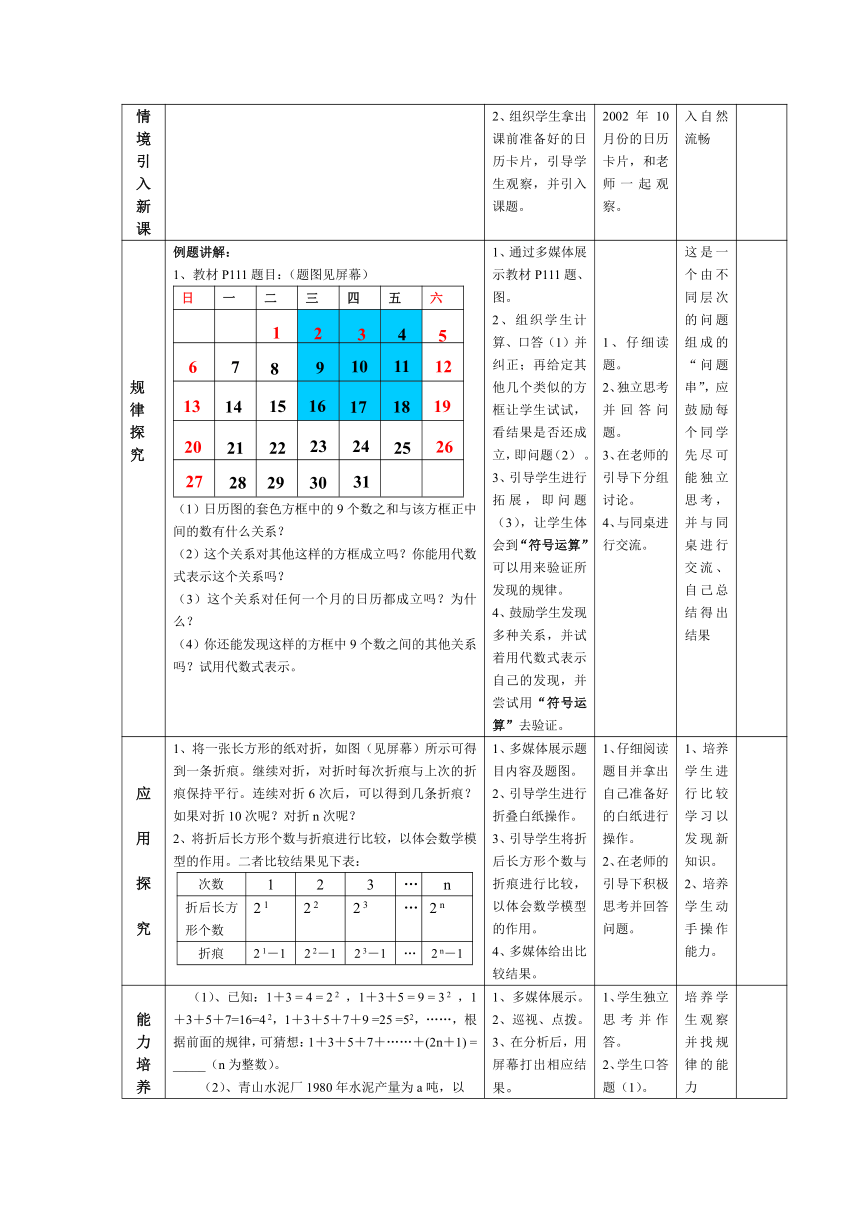

创设情境引入新课 1、多媒体展示:“传出一婴儿哭声”情景。2、情境提问:该新生婴儿的生日是几月几号? 1、展示自制课件。2、组织学生拿出课前准备好的日历卡片,引导学生观察,并引入课题。 1、拿出课前准备好的2002年10月份的日历卡片,和老师一起观察。 使课堂教学引入自然流畅

规律探 究 例题讲解:1、教材P111题目:(题图见屏幕)日 一 二 三 四 五 六 (1)日历图的套色方框中的9个数之和与该方框正中间的数有什么关系?(2)这个关系对其他这样的方框成立吗?你能用代数式表示这个关系吗?(3)这个关系对任何一个月的日历都成立吗?为什么?(4)你还能发现这样的方框中9个数之间的其他关系吗?试用代数式表示。 1、通过多媒体展示教材P111题、图。2、组织学生计算、口答(1)并纠正;再给定其他几个类似的方框让学生试试,看结果是否还成立,即问题(2) 。3、引导学生进行拓展,即问题(3),让学生体会到“符号运算”可以用来验证所发现的规律。4、鼓励学生发现多种关系,并试着用代数式表示自己的发现,并尝试用“符号运算”去验证。 1、仔细读题。2、独立思考并回答问题。3、在老师的引导下分组讨论。4、与同桌进行交流。 这是一个由不同层次的问题组成的“问题串”,应鼓励每个同学先尽可能独立思考,并与同桌进行交流、自己总结得出结果

应 用 探 究 1、将一张长方形的纸对折,如图(见屏幕)所示可得到一条折痕。继续对折,对折时每次折痕与上次的折痕保持平行。连续对折6次后,可以得到几条折痕?如果对折10次呢?对折n次呢?2、将折后长方形个数与折痕进行比较,以体会数学模型的作用。二者比较结果见下表:次数 1 2 3 …n 折后长方形个数 2 1 2 2 2 3 …2 n 折痕 2 1-1 2 2-1 2 3-1 …2 n-1 1、多媒体展示题目内容及题图。2、引导学生进行折叠白纸操作。3、引导学生将折后长方形个数与折痕进行比较,以体会数学模型的作用。4、多媒体给出比较结果。 1、仔细阅读题目并拿出自己准备好的白纸进行操作。2、在老师的引导下积极思考并回答问题。 1、培养学生进行比较学习以发现新知识。2、培养学生动手操作能力。

能力培养 (1)、已知:1+3 = 4 = 2 2 ,1+3+5 = 9 = 3 2 ,1+3+5+7=16=4 2,1+3+5+7+9 =25 =52,……,根据前面的规律,可猜想:1+3+5+7+……+(2n+1) = _____(n为整数)。 (2)、青山水泥厂1980年水泥产量为a吨,以后每年比前一年都增长10%,则1981年产量____吨; 1982年产量_____吨;1983年产量_____吨;猜想,2002年产量______吨, 1980年后的第n年产量为_______吨。 1、多媒体展示。2、巡视、点拨。3、在分析后,用屏幕打出相应结果。 1、学生独立思考并作答。2、学生口答题(1)。3、学生抢答题(2)。 培养学生观察并找规律的能力

课堂小结 探索规律的一般方法:(1)从具体的、实际的问题出发,观察各个数量的特点及相互之间的变化规律; (2)由此及彼,合理联想,大胆猜想;(3)善于类比,从不同事物中发现其相似或相同点; (4)总结规律,得出结论,并验证结论正确与否; (5)在探索规律的过程中,要善于变换思维方式,收到事半功倍的效果。通过对问题最初的、特殊情况的探索,总结规律,由特殊到一般,从而获得对问题一般性情况的解,是我们求解问题的一种重要方法。 引导学生进行小结 和老师一起共同小结 培养学生分析 、归纳和总结问题的能力

课 后 作 业 1、教材P112习题3.7题1、2。2、思考题: (屏幕打出)把长为a的正方体按下图所示摆在一起: (1)填写下表:正方体个数1 2 3 4 5 图形的表面积(2)照这样的规律摆下去,n个正方体摆成的图形的表面积是多少?

板 书 设 计 探索规律引入新课 应用探究 规律探究: 能力培养 例题讲解 课堂小结: 学法探究 特殊 → 寻求规律 → 一般 布置作业

教学反馈

教学设计说明:

探究性教学是模拟现实生活中人们认识事物的发展过程来进行的一种常用的教学方式。它是让学生由教师创设的问题情境和学习目标,以主人翁的身份参与到学习中,积极动脑思考、动口表述和动手操作,自觉主动地进行创造性学习。本节课采用“诱思探究教学法”+“讨论式教学法”,遵循“因材施教、循序渐进”的原则,坚持以学生为主体,充分发挥学生的主观能动性。

在教学中要力求注重以下几方面:

1、突出思维能力训练、培养学生的独立探究能力。

课堂上,要以“能力培养”为主旋律,围绕教学目标组织教学,坚持“启发式、讨论式教学”,让学生有充分的时间以主人翁的身份积极有效地参与到教学活动中。让学生通过自己的“观察、分析、猜想、探究、讨论和总结”以提高自己的创新意识和创新能力。

2、重点培养学生的动手操作能力。

改变以前的教学模式,让学生多参与到教学活动之中。通过自己的“视觉、听觉和触觉”等操作实践以很深刻的情境印象来促进自己的学习,达到“高效率、高质量”教学和学习。

3、培养学生的团队合作精神。

学生的教学原本就是一种集体教育。在这个教育集体中,学生通过教师引导、学生个体学习、集体中个体间相互促进等以不断成长。这样,就需要学生在学习的过程中必须和其他同学进行一定程度的相互合作以提高学习效率。

4、注重数学思想方法的教学。

在教学中要结合教学内容适时地渗透数学思想方法,通过实践操作和实际应用,激发学生的学习兴趣,增强学生应用数学的能力。

教学自评:

本节课教学达到了预期的教学目标。本节课教学取得了很大的成功:通过创设实际问题情境,适时诱导,使得学生很快就进入了主题,吸引了学生的注意力,充分发挥了学生的主观能动性;本节课的教学始终以学生为主体,充分让学生自主探究,合作交流,学生都以饱满的激情投入到了学习中;本节课的教学也抓住了“能力培养”这条主线,围绕教学目标组织教学,坚持了“启发式、讨论式教学”,学生通过观察、分析、猜想、探究、讨论和总结,提高了探究能力和创新能力。本节课教学存在的不足:由于学生个体差异的原因,个别学生的思维有时没有跟上,使得他们在问题的理解上造成了一定的困难。

教学反思:

通过本节课的成功教学,我个人认为要使得一堂课的教学质量高就应该抓住一条主线,围绕本堂课的教学目标组织教学,并且应该创设合情合理的情境,通过情境适时地诱导学生去分析、思考问题。同时也要让学生充分体现他们自己的主人翁精神,让他们敢于思考、善于思考,勤于动手动脑,让他们积极主动地发挥出自己的主观能动作用,紧跟老师的教学思路。这样学生学习数学才不会觉得乏味,而是自愿地学习数学,想学数学。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

16

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

28

30

31

教 学 内 容

教师活动

学生活动

设计

意图

课前修改补充

教学

过程

创设情境

启发引导

教师引导

学生合作交流

讨论探究

规律探究

应用探究

能力培养

小结巩固

学生动手操作

独立探究

师生

解答

学生总结

教师参与

教师巡回指导

王亚莉 四川省双流中学实验学校

教学目标:

知识与技能目标: 会用代数式表示简单问题中的数量关系,能用合并同类项、去括号等法则验证所探索的规律。学会观察已知的数据,探索已知数据之间的数量关系,提高分析问题、解决问题的能力。提高学生观察图形、探索规律的能力,培养创新意识。

过程与方法目标: 经历探索数量关系、运用符号表示规律、通过运算验证规律的过程;采用“探究式教学法”+“讨论式教学法”。

情感与态度目标: 通过学生自己动手操作摸索出解决问题的规律,充分体现学生课堂主人翁精神,以积极热情的态度去面对学习;去热爱生活。

教学重点:

根据问题的起始情况,总结规律,探索出问题的一般性结论

教学难点:

感悟出问题的规律

教学设备或教辅工具:

自制的日历卡片、几张白纸、自制课件

学生课前准备:

预习教材内容、自制日历卡片、几张白纸

教学操作程序:

教学过程设计:

创设情境引入新课 1、多媒体展示:“传出一婴儿哭声”情景。2、情境提问:该新生婴儿的生日是几月几号? 1、展示自制课件。2、组织学生拿出课前准备好的日历卡片,引导学生观察,并引入课题。 1、拿出课前准备好的2002年10月份的日历卡片,和老师一起观察。 使课堂教学引入自然流畅

规律探 究 例题讲解:1、教材P111题目:(题图见屏幕)日 一 二 三 四 五 六 (1)日历图的套色方框中的9个数之和与该方框正中间的数有什么关系?(2)这个关系对其他这样的方框成立吗?你能用代数式表示这个关系吗?(3)这个关系对任何一个月的日历都成立吗?为什么?(4)你还能发现这样的方框中9个数之间的其他关系吗?试用代数式表示。 1、通过多媒体展示教材P111题、图。2、组织学生计算、口答(1)并纠正;再给定其他几个类似的方框让学生试试,看结果是否还成立,即问题(2) 。3、引导学生进行拓展,即问题(3),让学生体会到“符号运算”可以用来验证所发现的规律。4、鼓励学生发现多种关系,并试着用代数式表示自己的发现,并尝试用“符号运算”去验证。 1、仔细读题。2、独立思考并回答问题。3、在老师的引导下分组讨论。4、与同桌进行交流。 这是一个由不同层次的问题组成的“问题串”,应鼓励每个同学先尽可能独立思考,并与同桌进行交流、自己总结得出结果

应 用 探 究 1、将一张长方形的纸对折,如图(见屏幕)所示可得到一条折痕。继续对折,对折时每次折痕与上次的折痕保持平行。连续对折6次后,可以得到几条折痕?如果对折10次呢?对折n次呢?2、将折后长方形个数与折痕进行比较,以体会数学模型的作用。二者比较结果见下表:次数 1 2 3 …n 折后长方形个数 2 1 2 2 2 3 …2 n 折痕 2 1-1 2 2-1 2 3-1 …2 n-1 1、多媒体展示题目内容及题图。2、引导学生进行折叠白纸操作。3、引导学生将折后长方形个数与折痕进行比较,以体会数学模型的作用。4、多媒体给出比较结果。 1、仔细阅读题目并拿出自己准备好的白纸进行操作。2、在老师的引导下积极思考并回答问题。 1、培养学生进行比较学习以发现新知识。2、培养学生动手操作能力。

能力培养 (1)、已知:1+3 = 4 = 2 2 ,1+3+5 = 9 = 3 2 ,1+3+5+7=16=4 2,1+3+5+7+9 =25 =52,……,根据前面的规律,可猜想:1+3+5+7+……+(2n+1) = _____(n为整数)。 (2)、青山水泥厂1980年水泥产量为a吨,以后每年比前一年都增长10%,则1981年产量____吨; 1982年产量_____吨;1983年产量_____吨;猜想,2002年产量______吨, 1980年后的第n年产量为_______吨。 1、多媒体展示。2、巡视、点拨。3、在分析后,用屏幕打出相应结果。 1、学生独立思考并作答。2、学生口答题(1)。3、学生抢答题(2)。 培养学生观察并找规律的能力

课堂小结 探索规律的一般方法:(1)从具体的、实际的问题出发,观察各个数量的特点及相互之间的变化规律; (2)由此及彼,合理联想,大胆猜想;(3)善于类比,从不同事物中发现其相似或相同点; (4)总结规律,得出结论,并验证结论正确与否; (5)在探索规律的过程中,要善于变换思维方式,收到事半功倍的效果。通过对问题最初的、特殊情况的探索,总结规律,由特殊到一般,从而获得对问题一般性情况的解,是我们求解问题的一种重要方法。 引导学生进行小结 和老师一起共同小结 培养学生分析 、归纳和总结问题的能力

课 后 作 业 1、教材P112习题3.7题1、2。2、思考题: (屏幕打出)把长为a的正方体按下图所示摆在一起: (1)填写下表:正方体个数1 2 3 4 5 图形的表面积(2)照这样的规律摆下去,n个正方体摆成的图形的表面积是多少?

板 书 设 计 探索规律引入新课 应用探究 规律探究: 能力培养 例题讲解 课堂小结: 学法探究 特殊 → 寻求规律 → 一般 布置作业

教学反馈

教学设计说明:

探究性教学是模拟现实生活中人们认识事物的发展过程来进行的一种常用的教学方式。它是让学生由教师创设的问题情境和学习目标,以主人翁的身份参与到学习中,积极动脑思考、动口表述和动手操作,自觉主动地进行创造性学习。本节课采用“诱思探究教学法”+“讨论式教学法”,遵循“因材施教、循序渐进”的原则,坚持以学生为主体,充分发挥学生的主观能动性。

在教学中要力求注重以下几方面:

1、突出思维能力训练、培养学生的独立探究能力。

课堂上,要以“能力培养”为主旋律,围绕教学目标组织教学,坚持“启发式、讨论式教学”,让学生有充分的时间以主人翁的身份积极有效地参与到教学活动中。让学生通过自己的“观察、分析、猜想、探究、讨论和总结”以提高自己的创新意识和创新能力。

2、重点培养学生的动手操作能力。

改变以前的教学模式,让学生多参与到教学活动之中。通过自己的“视觉、听觉和触觉”等操作实践以很深刻的情境印象来促进自己的学习,达到“高效率、高质量”教学和学习。

3、培养学生的团队合作精神。

学生的教学原本就是一种集体教育。在这个教育集体中,学生通过教师引导、学生个体学习、集体中个体间相互促进等以不断成长。这样,就需要学生在学习的过程中必须和其他同学进行一定程度的相互合作以提高学习效率。

4、注重数学思想方法的教学。

在教学中要结合教学内容适时地渗透数学思想方法,通过实践操作和实际应用,激发学生的学习兴趣,增强学生应用数学的能力。

教学自评:

本节课教学达到了预期的教学目标。本节课教学取得了很大的成功:通过创设实际问题情境,适时诱导,使得学生很快就进入了主题,吸引了学生的注意力,充分发挥了学生的主观能动性;本节课的教学始终以学生为主体,充分让学生自主探究,合作交流,学生都以饱满的激情投入到了学习中;本节课的教学也抓住了“能力培养”这条主线,围绕教学目标组织教学,坚持了“启发式、讨论式教学”,学生通过观察、分析、猜想、探究、讨论和总结,提高了探究能力和创新能力。本节课教学存在的不足:由于学生个体差异的原因,个别学生的思维有时没有跟上,使得他们在问题的理解上造成了一定的困难。

教学反思:

通过本节课的成功教学,我个人认为要使得一堂课的教学质量高就应该抓住一条主线,围绕本堂课的教学目标组织教学,并且应该创设合情合理的情境,通过情境适时地诱导学生去分析、思考问题。同时也要让学生充分体现他们自己的主人翁精神,让他们敢于思考、善于思考,勤于动手动脑,让他们积极主动地发挥出自己的主观能动作用,紧跟老师的教学思路。这样学生学习数学才不会觉得乏味,而是自愿地学习数学,想学数学。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

16

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

28

30

31

教 学 内 容

教师活动

学生活动

设计

意图

课前修改补充

教学

过程

创设情境

启发引导

教师引导

学生合作交流

讨论探究

规律探究

应用探究

能力培养

小结巩固

学生动手操作

独立探究

师生

解答

学生总结

教师参与

教师巡回指导

同课章节目录

- 第一章 丰富的图形世界

- 1.1 生活中的立体图形

- 1.2 展开与折叠

- 1.3 截一个几何体

- 1.4 从三个不同方向看物体的形状

- 第二章 有理数及其运算

- 2.1 有理数

- 2.2 数轴

- 2.3 绝对值

- 2.4 有理数的加法

- 2.5 有理数的减法

- 2.6 有理数的加减混合运算

- 2.7 有理数的乘法

- 2.8 有理数的除法

- 2.9 有理数的乘方

- 2.10 科学记数法

- 2.11 有理数的混合运算

- 2.12 用计算器进行运算

- 第三章 整式及其加减

- 3.1 字母表示数

- 3.2 代数式

- 3.3 整式

- 3.4 整式的加减

- 3.5 探索与表达规律

- 第四章 基本平面图形

- 4.1 线段、射线、直线

- 4.2 比较线段的长短

- 4.3 角

- 4.4 角的比较

- 4.5 多边形和圆的初步认识

- 第五章 一元一次方程

- 5.1 认识一元一次方程

- 5.2 求解一元一次方程

- 5.3 应用一元一次方程——水箱变高了

- 5.4 应用一元一次方程——打折销售

- 5.5 应用一元一次方程——“希望工程”义演

- 5.6 应用一元一次方程——追赶小明

- 第六章 数据的收集与整理

- 6.1 数据的收集

- 6.2 普查和抽样调查

- 6.3 数据的表示

- 6.4 统计图的选择