人教版(2019)高考化学总复习课件:第2讲 离子反应

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高考化学总复习课件:第2讲 离子反应 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-07-18 16:51:45 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

第一单元

化学物质及其变化

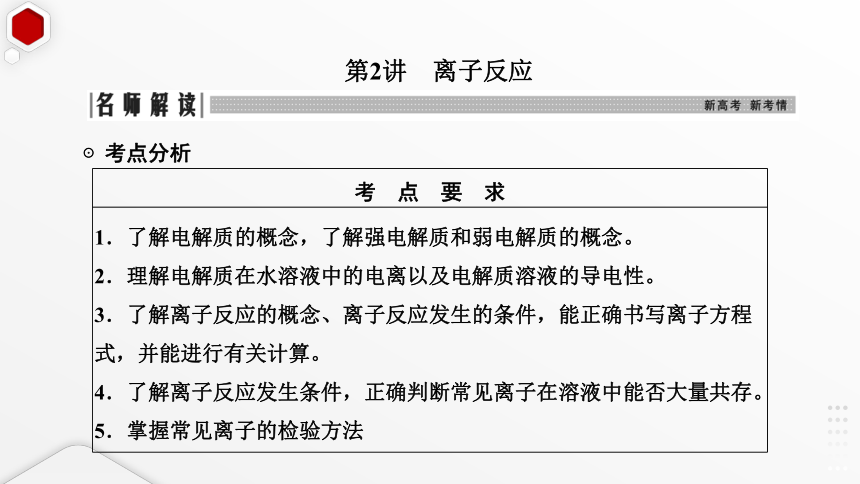

第2讲 离子反应

⊙考点分析

考 点 要 求

1.了解电解质的概念,了解强电解质和弱电解质的概念。

2.理解电解质在水溶液中的电离以及电解质溶液的导电性。

3.了解离子反应的概念、离子反应发生的条件,能正确书写离子方程式,并能进行有关计算。

4.了解离子反应发生条件,正确判断常见离子在溶液中能否大量共存。

5.掌握常见离子的检验方法

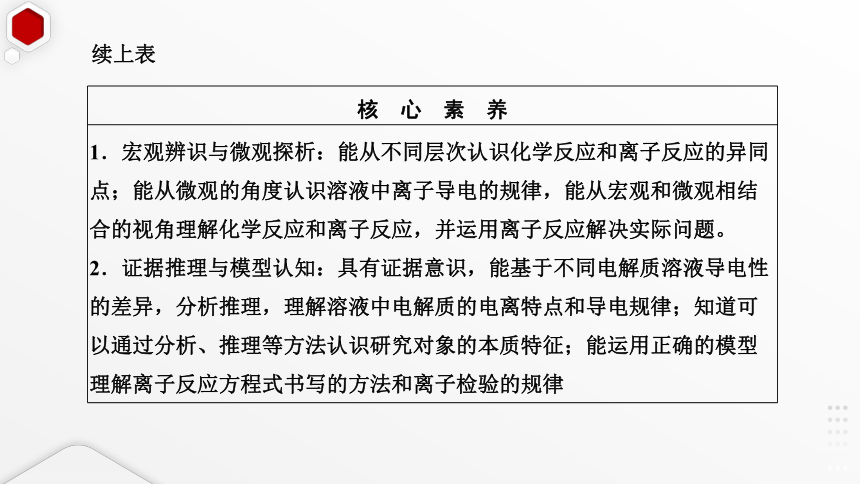

核 心 素 养

1.宏观辨识与微观探析:能从不同层次认识化学反应和离子反应的异同点;能从微观的角度认识溶液中离子导电的规律,能从宏观和微观相结合的视角理解化学反应和离子反应,并运用离子反应解决实际问题。

2.证据推理与模型认知:具有证据意识,能基于不同电解质溶液导电性的差异,分析推理,理解溶液中电解质的电离特点和导电规律;知道可以通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征;能运用正确的模型理解离子反应方程式书写的方法和离子检验的规律

续上表

⊙考情分析

离子反应方程式的书写和判断为高考的必考题型,近几年主要是结合氧化还原反应、化学反应原理在化学工艺流程题和实验题中考查。该类试题具有一定的综合性,除了需要掌握离子反应原理及离子方程式书写的基本方法,还需要掌握氧化还原反应原理、水解原理等。在复习备考中需要重点注意与量有关的离子方程式的书写、离子方程式的正误判断以及与离子反应相关的计算问题。

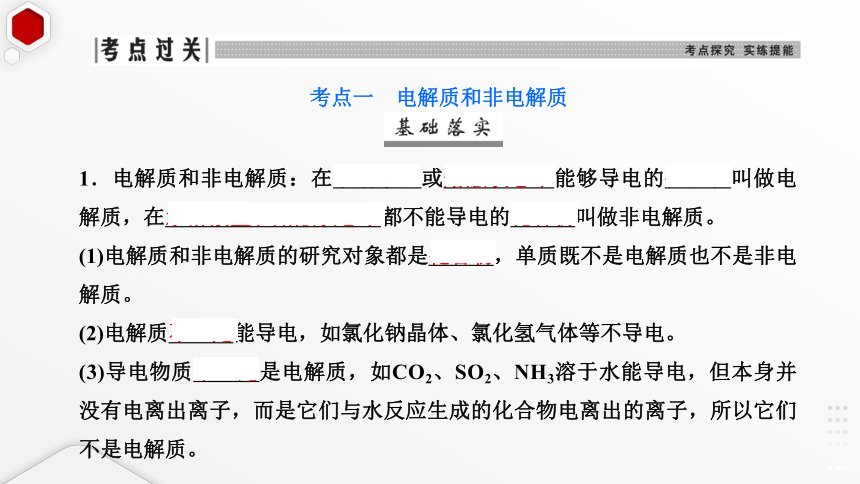

考点一 电解质和非电解质

1.电解质和非电解质:在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物叫做电解质,在水溶液里和熔融状态下都不能导电的化合物叫做非电解质。

(1)电解质和非电解质的研究对象都是化合物,单质既不是电解质也不是非电解质。

(2)电解质不一定能导电,如氯化钠晶体、氯化氢气体等不导电。

(3)导电物质不一定是电解质,如CO2、SO2、NH3溶于水能导电,但本身并没有电离出离子,而是它们与水反应生成的化合物电离出的离子,所以它们不是电解质。

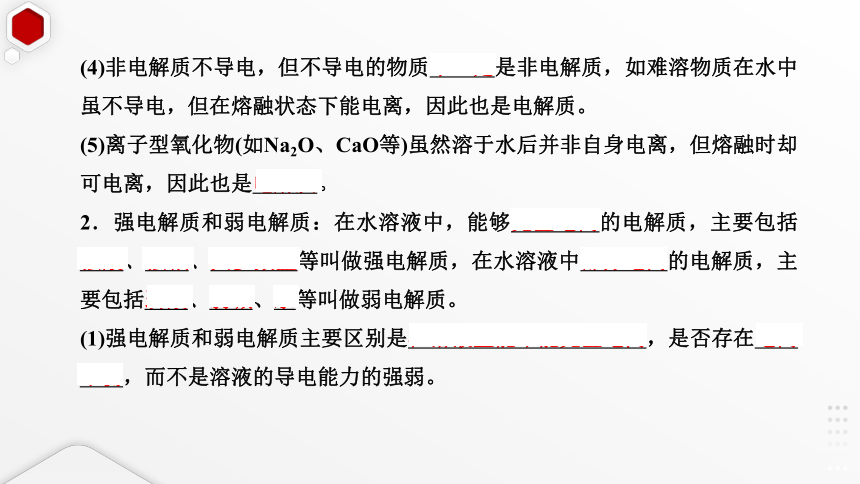

(4)非电解质不导电,但不导电的物质不一定是非电解质,如难溶物质在水中虽不导电,但在熔融状态下能电离,因此也是电解质。

(5)离子型氧化物(如Na2O、CaO等)虽然溶于水后并非自身电离,但熔融时却可电离,因此也是电解质。

2.强电解质和弱电解质:在水溶液中,能够完全电离的电解质,主要包括强酸、强碱、大多数盐等叫做强电解质,在水溶液中部分电离的电解质,主要包括弱酸、弱碱、水等叫做弱电解质。

(1)强电解质和弱电解质主要区别是在溶液里能不能完全电离,是否存在电离平衡,而不是溶液的导电能力的强弱。

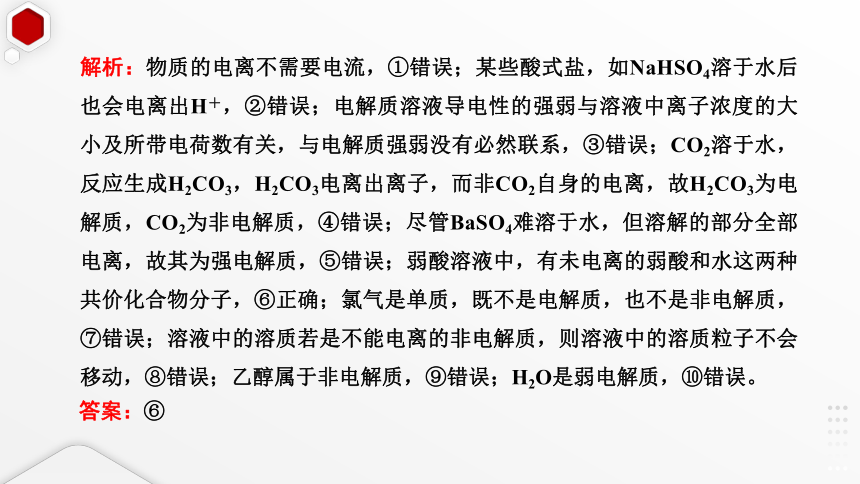

(2)有些化合物(如BaSO4、AgCl)虽溶解度小,但属于强电解质,因溶解的部分能完全电离。

(3)电解质溶液的导电性取决于自由移动离子浓度的大小、温度和离子的电荷数,强电解质溶液导电性不一定强。如较浓醋酸的导电能力可比极稀HCl溶液强;CaCO3虽为强电解质,但溶于水所得溶液极稀,导电能力极差。

(4)强酸是强电解质,中强酸和弱酸属于弱电解质,其电离方程式写可逆符号,在离子方程式中写分子式。

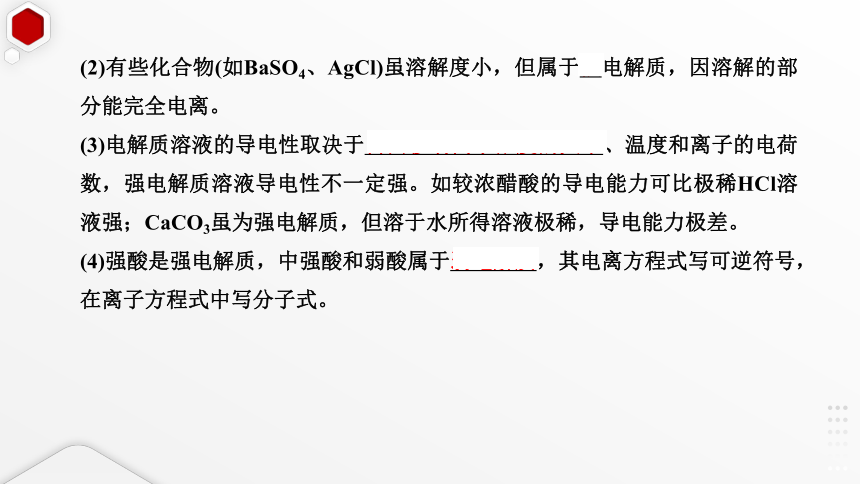

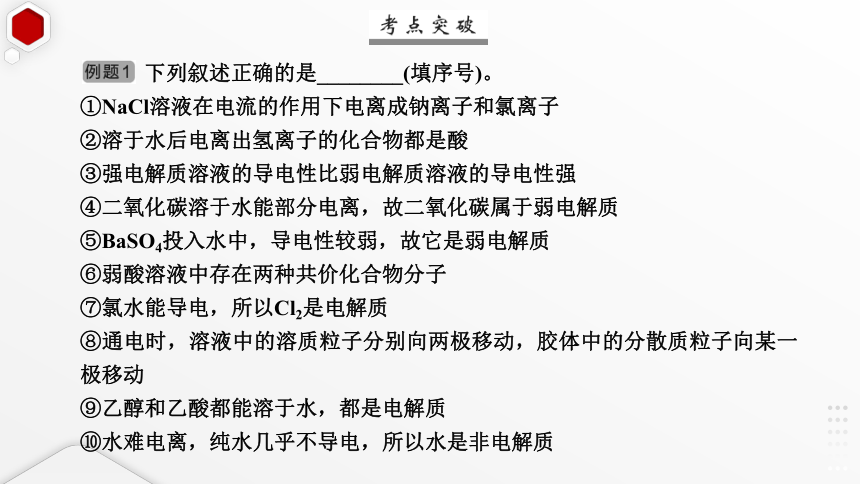

下列叙述正确的是________(填序号)。

①NaCl溶液在电流的作用下电离成钠离子和氯离子

②溶于水后电离出氢离子的化合物都是酸

③强电解质溶液的导电性比弱电解质溶液的导电性强

④二氧化碳溶于水能部分电离,故二氧化碳属于弱电解质

⑤BaSO4投入水中,导电性较弱,故它是弱电解质

⑥弱酸溶液中存在两种共价化合物分子

⑦氯水能导电,所以Cl2是电解质

⑧通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动

⑨乙醇和乙酸都能溶于水,都是电解质

⑩水难电离,纯水几乎不导电,所以水是非电解质

解析:物质的电离不需要电流,①错误;某些酸式盐,如NaHSO4溶于水后也会电离出H+,②错误;电解质溶液导电性的强弱与溶液中离子浓度的大小及所带电荷数有关,与电解质强弱没有必然联系,③错误;CO2溶于水,反应生成H2CO3,H2CO3电离出离子,而非CO2自身的电离,故H2CO3为电解质,CO2为非电解质,④错误;尽管BaSO4难溶于水,但溶解的部分全部电离,故其为强电解质,⑤错误;弱酸溶液中,有未电离的弱酸和水这两种共价化合物分子,⑥正确;氯气是单质,既不是电解质,也不是非电解质,⑦错误;溶液中的溶质若是不能电离的非电解质,则溶液中的溶质粒子不会移动,⑧错误;乙醇属于非电解质,⑨错误;H2O是弱电解质,⑩错误。

答案:⑥

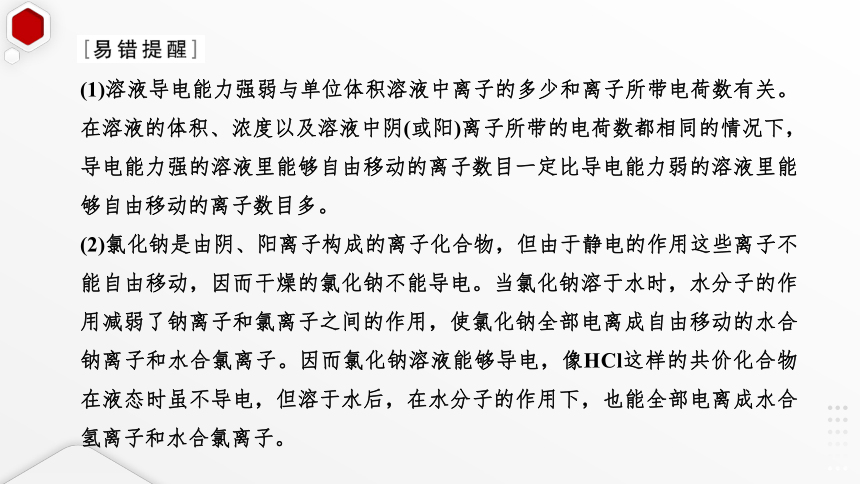

(1)溶液导电能力强弱与单位体积溶液中离子的多少和离子所带电荷数有关。在溶液的体积、浓度以及溶液中阴(或阳)离子所带的电荷数都相同的情况下,导电能力强的溶液里能够自由移动的离子数目一定比导电能力弱的溶液里能够自由移动的离子数目多。

(2)氯化钠是由阴、阳离子构成的离子化合物,但由于静电的作用这些离子不能自由移动,因而干燥的氯化钠不能导电。当氯化钠溶于水时,水分子的作用减弱了钠离子和氯离子之间的作用,使氯化钠全部电离成自由移动的水合钠离子和水合氯离子。因而氯化钠溶液能够导电,像HCl这样的共价化合物在液态时虽不导电,但溶于水后,在水分子的作用下,也能全部电离成水合氢离子和水合氯离子。

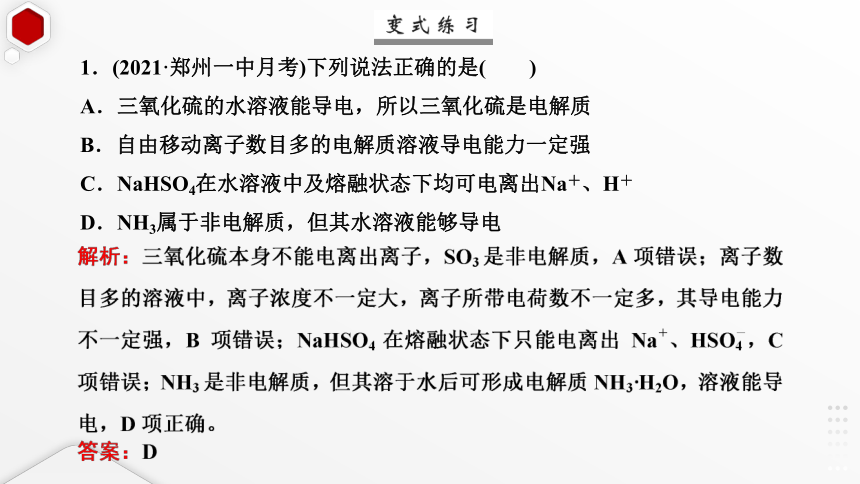

1.(2021·郑州一中月考)下列说法正确的是( )

A.三氧化硫的水溶液能导电,所以三氧化硫是电解质

B.自由移动离子数目多的电解质溶液导电能力一定强

C.NaHSO4在水溶液中及熔融状态下均可电离出Na+、H+

D.NH3属于非电解质,但其水溶液能够导电

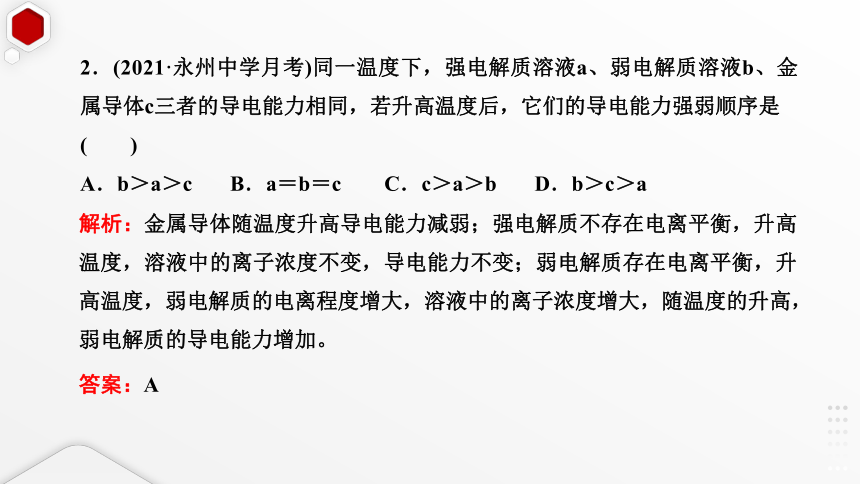

2.(2021·永州中学月考)同一温度下,强电解质溶液a、弱电解质溶液b、金属导体c三者的导电能力相同,若升高温度后,它们的导电能力强弱顺序是

( )

A.b>a>c B.a=b=c C.c>a>b D.b>c>a

解析:金属导体随温度升高导电能力减弱;强电解质不存在电离平衡,升高温度,溶液中的离子浓度不变,导电能力不变;弱电解质存在电离平衡,升高温度,弱电解质的电离程度增大,溶液中的离子浓度增大,随温度的升高,弱电解质的导电能力增加。

答案:A

考点二 离子反应和离子方程式

二、离子方程式

1.定义:用实际参加反应的离子符号来表示离子反应的式子。所谓实际参加反应的离子,即是在反应前后数目发生变化的离子。

2.意义:离子方程式不仅表示一定物质间的某个反应,而且可以表示所有同一类型的离子反应。如H++OH-===H2O可以表示强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的中和反应。

3.离子方程式的书写。

(1)强酸、强碱和易溶于水的盐改写成离子形式,难溶物质、难电离物质、易挥发物质、单质、氧化物、非电解质等均写化学式。

(2)微溶物作为反应物,若是澄清溶液写离子符号,若是悬浊液写化学式;微溶物作为生成物,一般写化学式(标↓号)。如澄清石灰水和盐酸反应的离子方程式为H++OH-===H2O。

(3)氨水作为反应物写成NH3·H2O;作为生成物,若有加热条件或浓度很大时,可写成NH3(标↑号)。

(4)未处于自由移动离子状态的反应不能写离子方程式,如铜和浓硫酸、氯化铵固体和氢氧化钙固体反应等。

(5)书写离子方程式要遵循原子个数守恒、电荷守恒、得失电子守恒原则。

离子方程式的正误判断

(1)离子反应要符合客观事实,不可臆造产物及反应。一般离子反应多发生在溶液中,不是溶液中进行的反应(如固体与固体间的反应、浓H2SO4与固体的反应)不能用离子方程式表示。

(2)易溶于水且易电离的物质写成离子形式,单质、氧化物、弱酸、弱碱、水、不溶物、气体等写分子形式;多元弱酸的酸式盐写成酸式根形式;可溶性或微溶性的强电解质写离子形式。

(3)氨水作为反应物写NH3·H2O;作为生成物,若是常温,写成NH3·H2O,不能写成NH3,若有加热条件或浓度很大时,可写NH3(标↑号)。

(4)离子方程式要做到原子个数配平、电荷配平,若是氧化还原反应型的离子反应还应电子得失守恒。

1.(2021·东莞中学松山湖学校月考)在两份相同的Ba(OH)2溶液中,分别滴入物质的量浓度相等的H2SO4、NaHSO4溶液,其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示。下列分析不正确的是( )

A.①代表滴加H2SO4溶液的变化曲线

B.b点,溶液中大量存在的离子是Na+、OH-

C.c点,两溶液中含有相同量的OH-

D.a、d两点对应的溶液均显中性

考点三 离子共存

(1)常考离子的性质。

(2)题干中的常见“陷阱”。

条件类型 题中的常见表述 分析解读

常见的限制条件 无色 有色离子不能大量存在

pH=1或pH=13 溶液显酸性或碱性

因发生氧化还原反应而不能大量共存 只能是氧化性离子和还原性离子不能大量共存,不包括其他类型反应的离子

常见的易 错点 透明 “透明”也可“有色”

不大量共存 易看成“大量共存”

续上表

考点四 离子的检验

②焰色试验:利用焰色试验中呈现出的焰色可检验出溶液中的K+(透过蓝色钴玻璃观察焰色为浅紫色)和Na+等。

(2)特殊检验法。

离子 检验试剂 实验现象

Fe3+ KSCN溶液或碘化钾淀粉溶液 溶液变红色或溶液变蓝色

Fe2+ 酸性高锰酸钾溶液或KSCN溶液和少量新制氯水 溶液紫色褪去或溶液先无变化,后变红色

2.常见阴离子的检验。

(1)OH-:滴入石蕊试液或酚酞试液,溶液变蓝色或红色。

(2)利用盐酸和其他试剂检验。

(3)利用HNO3酸化的AgNO3溶液检验。

离子 实验现象

Cl- 生成不溶于稀硝酸的白色沉淀

Br- 生成不溶于稀硝酸的浅黄色沉淀

I- 生成不溶于稀硝酸的黄色沉淀

(4)I-:滴入淀粉溶液和氯水,溶液变蓝色或滴入氯水和CCl4,溶液分层,CCl4层显紫色。

在化学研究中,往往可以通过观察现象认识物质变化的情况。请分析以下一组有现象变化的化学反应。

实验操作示意图 试剂及操作 现象

试管 滴管 先滴加1.0 mL 0.5 mol·L-1 NaOH溶液;再滴加1.5 mL 1.0 mol·L-1 H2SO4溶液

饱和Na2SiO3溶液(含2滴酚酞) Ⅰ.红色溶液中出现胶状沉淀

0.1 mol·L-1 AlCl3溶液 Ⅱ.加碱时________;加酸时产生白色沉淀,又逐渐溶解至消失

0.1 mol·L-1Fe(NO3)2 溶液 Ⅲ.加碱时________;加酸后得棕黄色溶液

新制饱和氯水 Ⅳ.加碱时溶液变为无色;加酸后________

(1)用离子方程式解释现象Ⅰ中出现胶状沉淀的原因:___________________

________________________________________________________________。

(2)Ⅱ中加碱时出现的现象是______________________,此现象说明溶液中发生反应的离子方程式是____________________________________________

________________________________________________________________。

(3)Ⅲ中加碱时出现的现象是________________________________________。

(4)Ⅳ中加酸时出现的现象是________________________________________,

用离子方程式解释产生此现象的原因:_______________________________。

(5)滴加试剂顺序的变化会影响溶液中的现象和发生的反应。请继续分析以下实验。

①探究加酸时Fe(NO3)2溶液中是否发生了反应:向1.0 mL 0.1 mol·L-1 Fe(NO3)2溶液中__________________________________________________

________________________________________________________________,

如果溶液变红色,说明溶液中含Fe3+,证明加酸时溶液中发生了反应(请将上述操作补充完整)。

实验操作示意图 试剂及操作 现象

试管 滴管

0.1 mol·L-1 Fe(NO3)2溶液 先滴加1.5 mL 1.0 mol·L-1 H2SO4溶液;再滴加1.0 mL 0.5 mol·L-1 NaOH溶液 Ⅴ.加酸时溶液无明显现象;加碱后溶液依然没有明显变化

②推测溶液中产生Fe3+的可能原因有两种:a.__________________________;b.________________________________________________________。

1.固体混合物X含有KClO3、Na2SiO3、KAlO2、FeCl3中的几种,进行如下实验:①X溶于足量水,得到无色溶液Y和沉淀Z;②往沉淀Z中加足量稀盐酸,沉淀部分溶解。下列说法不正确的是( )

A.X中肯定含有FeCl3和Na2SiO3

B.往溶液Y中加稀硫酸,若产生黄绿色气体,则X中含有KClO3

C.往溶液Y中通CO2,不一定生成白色沉淀

D.往沉淀Z中加NaOH溶液,若沉淀部分溶解,则X中含有KAlO2

解析:固体混合物X含有KClO3、Na2SiO3、KAlO2、FeCl3中的几种,进行如下实验:①X溶于足量水,得到无色溶液Y和沉淀Z,沉淀可能含有H2SiO3、Al(OH)3、Fe(OH)3;②往沉淀Z中加足量稀盐酸,沉淀部分溶解,则一定含有H2SiO3,可能含有Fe(OH)3、Al(OH)3中的一种。综合①可知,KAlO2不能确定。X中肯定含有FeCl3和Na2SiO3,选项A项正确;往溶液Y中加稀硫酸,若产生黄绿色气体,则为酸性条件下氯离子与氯酸根离子反应产生氯气,则X中含有KClO3,选项B项正确;溶液Y若无KAlO2,则往溶液Y中通CO2,不生成白色沉淀,选项C项正确;往沉淀Z中加NaOH溶液,若沉淀部分溶解,则X中一定含有H2SiO3、Fe(OH)3,不一定含有KAlO2,选项D不正确。

答案:D

2.草木灰中含有可溶性钾盐(主要成分是K2SO4、K2CO3、KCl)。某学生按下列操作提取草木灰中的钾盐:

①取草木灰加水溶解;②过滤、取滤液;③蒸发滤液;④冷却结晶。

(1)在①②③④的操作中需要用到玻璃棒的是__________(填序号)。

(2)为检验草木灰中的离子,取少量晶体溶于水,并把溶液分成四份,完成以下实验报告(在横线上填写相关的内容):

实验步骤 实验现象 实验结论

Ⅰ.取第一份溶液和适量稀盐酸加入下列装置的试管中,把澄清的石灰水加入烧杯中 ____________,澄清的石灰水变浑浊 证明含有碳酸根离子

续上表

(3)由草木灰提取钾盐并检验钾元素存在的下列实验操作中,错误的是__________(填字母)。

(4)步骤Ⅲ所得的结论,你认为是否正确?__________(填“是”或“否”)。为什么?________________________________________________________

_______________________________________________________________。

(5)写出步骤Ⅱ有关现象的化学方程式:_____________________________

________________、__________________________。

谢

谢

观

看

第一单元

化学物质及其变化

第2讲 离子反应

⊙考点分析

考 点 要 求

1.了解电解质的概念,了解强电解质和弱电解质的概念。

2.理解电解质在水溶液中的电离以及电解质溶液的导电性。

3.了解离子反应的概念、离子反应发生的条件,能正确书写离子方程式,并能进行有关计算。

4.了解离子反应发生条件,正确判断常见离子在溶液中能否大量共存。

5.掌握常见离子的检验方法

核 心 素 养

1.宏观辨识与微观探析:能从不同层次认识化学反应和离子反应的异同点;能从微观的角度认识溶液中离子导电的规律,能从宏观和微观相结合的视角理解化学反应和离子反应,并运用离子反应解决实际问题。

2.证据推理与模型认知:具有证据意识,能基于不同电解质溶液导电性的差异,分析推理,理解溶液中电解质的电离特点和导电规律;知道可以通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征;能运用正确的模型理解离子反应方程式书写的方法和离子检验的规律

续上表

⊙考情分析

离子反应方程式的书写和判断为高考的必考题型,近几年主要是结合氧化还原反应、化学反应原理在化学工艺流程题和实验题中考查。该类试题具有一定的综合性,除了需要掌握离子反应原理及离子方程式书写的基本方法,还需要掌握氧化还原反应原理、水解原理等。在复习备考中需要重点注意与量有关的离子方程式的书写、离子方程式的正误判断以及与离子反应相关的计算问题。

考点一 电解质和非电解质

1.电解质和非电解质:在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物叫做电解质,在水溶液里和熔融状态下都不能导电的化合物叫做非电解质。

(1)电解质和非电解质的研究对象都是化合物,单质既不是电解质也不是非电解质。

(2)电解质不一定能导电,如氯化钠晶体、氯化氢气体等不导电。

(3)导电物质不一定是电解质,如CO2、SO2、NH3溶于水能导电,但本身并没有电离出离子,而是它们与水反应生成的化合物电离出的离子,所以它们不是电解质。

(4)非电解质不导电,但不导电的物质不一定是非电解质,如难溶物质在水中虽不导电,但在熔融状态下能电离,因此也是电解质。

(5)离子型氧化物(如Na2O、CaO等)虽然溶于水后并非自身电离,但熔融时却可电离,因此也是电解质。

2.强电解质和弱电解质:在水溶液中,能够完全电离的电解质,主要包括强酸、强碱、大多数盐等叫做强电解质,在水溶液中部分电离的电解质,主要包括弱酸、弱碱、水等叫做弱电解质。

(1)强电解质和弱电解质主要区别是在溶液里能不能完全电离,是否存在电离平衡,而不是溶液的导电能力的强弱。

(2)有些化合物(如BaSO4、AgCl)虽溶解度小,但属于强电解质,因溶解的部分能完全电离。

(3)电解质溶液的导电性取决于自由移动离子浓度的大小、温度和离子的电荷数,强电解质溶液导电性不一定强。如较浓醋酸的导电能力可比极稀HCl溶液强;CaCO3虽为强电解质,但溶于水所得溶液极稀,导电能力极差。

(4)强酸是强电解质,中强酸和弱酸属于弱电解质,其电离方程式写可逆符号,在离子方程式中写分子式。

下列叙述正确的是________(填序号)。

①NaCl溶液在电流的作用下电离成钠离子和氯离子

②溶于水后电离出氢离子的化合物都是酸

③强电解质溶液的导电性比弱电解质溶液的导电性强

④二氧化碳溶于水能部分电离,故二氧化碳属于弱电解质

⑤BaSO4投入水中,导电性较弱,故它是弱电解质

⑥弱酸溶液中存在两种共价化合物分子

⑦氯水能导电,所以Cl2是电解质

⑧通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动

⑨乙醇和乙酸都能溶于水,都是电解质

⑩水难电离,纯水几乎不导电,所以水是非电解质

解析:物质的电离不需要电流,①错误;某些酸式盐,如NaHSO4溶于水后也会电离出H+,②错误;电解质溶液导电性的强弱与溶液中离子浓度的大小及所带电荷数有关,与电解质强弱没有必然联系,③错误;CO2溶于水,反应生成H2CO3,H2CO3电离出离子,而非CO2自身的电离,故H2CO3为电解质,CO2为非电解质,④错误;尽管BaSO4难溶于水,但溶解的部分全部电离,故其为强电解质,⑤错误;弱酸溶液中,有未电离的弱酸和水这两种共价化合物分子,⑥正确;氯气是单质,既不是电解质,也不是非电解质,⑦错误;溶液中的溶质若是不能电离的非电解质,则溶液中的溶质粒子不会移动,⑧错误;乙醇属于非电解质,⑨错误;H2O是弱电解质,⑩错误。

答案:⑥

(1)溶液导电能力强弱与单位体积溶液中离子的多少和离子所带电荷数有关。在溶液的体积、浓度以及溶液中阴(或阳)离子所带的电荷数都相同的情况下,导电能力强的溶液里能够自由移动的离子数目一定比导电能力弱的溶液里能够自由移动的离子数目多。

(2)氯化钠是由阴、阳离子构成的离子化合物,但由于静电的作用这些离子不能自由移动,因而干燥的氯化钠不能导电。当氯化钠溶于水时,水分子的作用减弱了钠离子和氯离子之间的作用,使氯化钠全部电离成自由移动的水合钠离子和水合氯离子。因而氯化钠溶液能够导电,像HCl这样的共价化合物在液态时虽不导电,但溶于水后,在水分子的作用下,也能全部电离成水合氢离子和水合氯离子。

1.(2021·郑州一中月考)下列说法正确的是( )

A.三氧化硫的水溶液能导电,所以三氧化硫是电解质

B.自由移动离子数目多的电解质溶液导电能力一定强

C.NaHSO4在水溶液中及熔融状态下均可电离出Na+、H+

D.NH3属于非电解质,但其水溶液能够导电

2.(2021·永州中学月考)同一温度下,强电解质溶液a、弱电解质溶液b、金属导体c三者的导电能力相同,若升高温度后,它们的导电能力强弱顺序是

( )

A.b>a>c B.a=b=c C.c>a>b D.b>c>a

解析:金属导体随温度升高导电能力减弱;强电解质不存在电离平衡,升高温度,溶液中的离子浓度不变,导电能力不变;弱电解质存在电离平衡,升高温度,弱电解质的电离程度增大,溶液中的离子浓度增大,随温度的升高,弱电解质的导电能力增加。

答案:A

考点二 离子反应和离子方程式

二、离子方程式

1.定义:用实际参加反应的离子符号来表示离子反应的式子。所谓实际参加反应的离子,即是在反应前后数目发生变化的离子。

2.意义:离子方程式不仅表示一定物质间的某个反应,而且可以表示所有同一类型的离子反应。如H++OH-===H2O可以表示强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的中和反应。

3.离子方程式的书写。

(1)强酸、强碱和易溶于水的盐改写成离子形式,难溶物质、难电离物质、易挥发物质、单质、氧化物、非电解质等均写化学式。

(2)微溶物作为反应物,若是澄清溶液写离子符号,若是悬浊液写化学式;微溶物作为生成物,一般写化学式(标↓号)。如澄清石灰水和盐酸反应的离子方程式为H++OH-===H2O。

(3)氨水作为反应物写成NH3·H2O;作为生成物,若有加热条件或浓度很大时,可写成NH3(标↑号)。

(4)未处于自由移动离子状态的反应不能写离子方程式,如铜和浓硫酸、氯化铵固体和氢氧化钙固体反应等。

(5)书写离子方程式要遵循原子个数守恒、电荷守恒、得失电子守恒原则。

离子方程式的正误判断

(1)离子反应要符合客观事实,不可臆造产物及反应。一般离子反应多发生在溶液中,不是溶液中进行的反应(如固体与固体间的反应、浓H2SO4与固体的反应)不能用离子方程式表示。

(2)易溶于水且易电离的物质写成离子形式,单质、氧化物、弱酸、弱碱、水、不溶物、气体等写分子形式;多元弱酸的酸式盐写成酸式根形式;可溶性或微溶性的强电解质写离子形式。

(3)氨水作为反应物写NH3·H2O;作为生成物,若是常温,写成NH3·H2O,不能写成NH3,若有加热条件或浓度很大时,可写NH3(标↑号)。

(4)离子方程式要做到原子个数配平、电荷配平,若是氧化还原反应型的离子反应还应电子得失守恒。

1.(2021·东莞中学松山湖学校月考)在两份相同的Ba(OH)2溶液中,分别滴入物质的量浓度相等的H2SO4、NaHSO4溶液,其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示。下列分析不正确的是( )

A.①代表滴加H2SO4溶液的变化曲线

B.b点,溶液中大量存在的离子是Na+、OH-

C.c点,两溶液中含有相同量的OH-

D.a、d两点对应的溶液均显中性

考点三 离子共存

(1)常考离子的性质。

(2)题干中的常见“陷阱”。

条件类型 题中的常见表述 分析解读

常见的限制条件 无色 有色离子不能大量存在

pH=1或pH=13 溶液显酸性或碱性

因发生氧化还原反应而不能大量共存 只能是氧化性离子和还原性离子不能大量共存,不包括其他类型反应的离子

常见的易 错点 透明 “透明”也可“有色”

不大量共存 易看成“大量共存”

续上表

考点四 离子的检验

②焰色试验:利用焰色试验中呈现出的焰色可检验出溶液中的K+(透过蓝色钴玻璃观察焰色为浅紫色)和Na+等。

(2)特殊检验法。

离子 检验试剂 实验现象

Fe3+ KSCN溶液或碘化钾淀粉溶液 溶液变红色或溶液变蓝色

Fe2+ 酸性高锰酸钾溶液或KSCN溶液和少量新制氯水 溶液紫色褪去或溶液先无变化,后变红色

2.常见阴离子的检验。

(1)OH-:滴入石蕊试液或酚酞试液,溶液变蓝色或红色。

(2)利用盐酸和其他试剂检验。

(3)利用HNO3酸化的AgNO3溶液检验。

离子 实验现象

Cl- 生成不溶于稀硝酸的白色沉淀

Br- 生成不溶于稀硝酸的浅黄色沉淀

I- 生成不溶于稀硝酸的黄色沉淀

(4)I-:滴入淀粉溶液和氯水,溶液变蓝色或滴入氯水和CCl4,溶液分层,CCl4层显紫色。

在化学研究中,往往可以通过观察现象认识物质变化的情况。请分析以下一组有现象变化的化学反应。

实验操作示意图 试剂及操作 现象

试管 滴管 先滴加1.0 mL 0.5 mol·L-1 NaOH溶液;再滴加1.5 mL 1.0 mol·L-1 H2SO4溶液

饱和Na2SiO3溶液(含2滴酚酞) Ⅰ.红色溶液中出现胶状沉淀

0.1 mol·L-1 AlCl3溶液 Ⅱ.加碱时________;加酸时产生白色沉淀,又逐渐溶解至消失

0.1 mol·L-1Fe(NO3)2 溶液 Ⅲ.加碱时________;加酸后得棕黄色溶液

新制饱和氯水 Ⅳ.加碱时溶液变为无色;加酸后________

(1)用离子方程式解释现象Ⅰ中出现胶状沉淀的原因:___________________

________________________________________________________________。

(2)Ⅱ中加碱时出现的现象是______________________,此现象说明溶液中发生反应的离子方程式是____________________________________________

________________________________________________________________。

(3)Ⅲ中加碱时出现的现象是________________________________________。

(4)Ⅳ中加酸时出现的现象是________________________________________,

用离子方程式解释产生此现象的原因:_______________________________。

(5)滴加试剂顺序的变化会影响溶液中的现象和发生的反应。请继续分析以下实验。

①探究加酸时Fe(NO3)2溶液中是否发生了反应:向1.0 mL 0.1 mol·L-1 Fe(NO3)2溶液中__________________________________________________

________________________________________________________________,

如果溶液变红色,说明溶液中含Fe3+,证明加酸时溶液中发生了反应(请将上述操作补充完整)。

实验操作示意图 试剂及操作 现象

试管 滴管

0.1 mol·L-1 Fe(NO3)2溶液 先滴加1.5 mL 1.0 mol·L-1 H2SO4溶液;再滴加1.0 mL 0.5 mol·L-1 NaOH溶液 Ⅴ.加酸时溶液无明显现象;加碱后溶液依然没有明显变化

②推测溶液中产生Fe3+的可能原因有两种:a.__________________________;b.________________________________________________________。

1.固体混合物X含有KClO3、Na2SiO3、KAlO2、FeCl3中的几种,进行如下实验:①X溶于足量水,得到无色溶液Y和沉淀Z;②往沉淀Z中加足量稀盐酸,沉淀部分溶解。下列说法不正确的是( )

A.X中肯定含有FeCl3和Na2SiO3

B.往溶液Y中加稀硫酸,若产生黄绿色气体,则X中含有KClO3

C.往溶液Y中通CO2,不一定生成白色沉淀

D.往沉淀Z中加NaOH溶液,若沉淀部分溶解,则X中含有KAlO2

解析:固体混合物X含有KClO3、Na2SiO3、KAlO2、FeCl3中的几种,进行如下实验:①X溶于足量水,得到无色溶液Y和沉淀Z,沉淀可能含有H2SiO3、Al(OH)3、Fe(OH)3;②往沉淀Z中加足量稀盐酸,沉淀部分溶解,则一定含有H2SiO3,可能含有Fe(OH)3、Al(OH)3中的一种。综合①可知,KAlO2不能确定。X中肯定含有FeCl3和Na2SiO3,选项A项正确;往溶液Y中加稀硫酸,若产生黄绿色气体,则为酸性条件下氯离子与氯酸根离子反应产生氯气,则X中含有KClO3,选项B项正确;溶液Y若无KAlO2,则往溶液Y中通CO2,不生成白色沉淀,选项C项正确;往沉淀Z中加NaOH溶液,若沉淀部分溶解,则X中一定含有H2SiO3、Fe(OH)3,不一定含有KAlO2,选项D不正确。

答案:D

2.草木灰中含有可溶性钾盐(主要成分是K2SO4、K2CO3、KCl)。某学生按下列操作提取草木灰中的钾盐:

①取草木灰加水溶解;②过滤、取滤液;③蒸发滤液;④冷却结晶。

(1)在①②③④的操作中需要用到玻璃棒的是__________(填序号)。

(2)为检验草木灰中的离子,取少量晶体溶于水,并把溶液分成四份,完成以下实验报告(在横线上填写相关的内容):

实验步骤 实验现象 实验结论

Ⅰ.取第一份溶液和适量稀盐酸加入下列装置的试管中,把澄清的石灰水加入烧杯中 ____________,澄清的石灰水变浑浊 证明含有碳酸根离子

续上表

(3)由草木灰提取钾盐并检验钾元素存在的下列实验操作中,错误的是__________(填字母)。

(4)步骤Ⅲ所得的结论,你认为是否正确?__________(填“是”或“否”)。为什么?________________________________________________________

_______________________________________________________________。

(5)写出步骤Ⅱ有关现象的化学方程式:_____________________________

________________、__________________________。

谢

谢

观

看