第14课 物质生活与习俗的变化

文档属性

| 名称 | 第14课 物质生活与习俗的变化 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-07-30 15:51:52 | ||

图片预览

文档简介

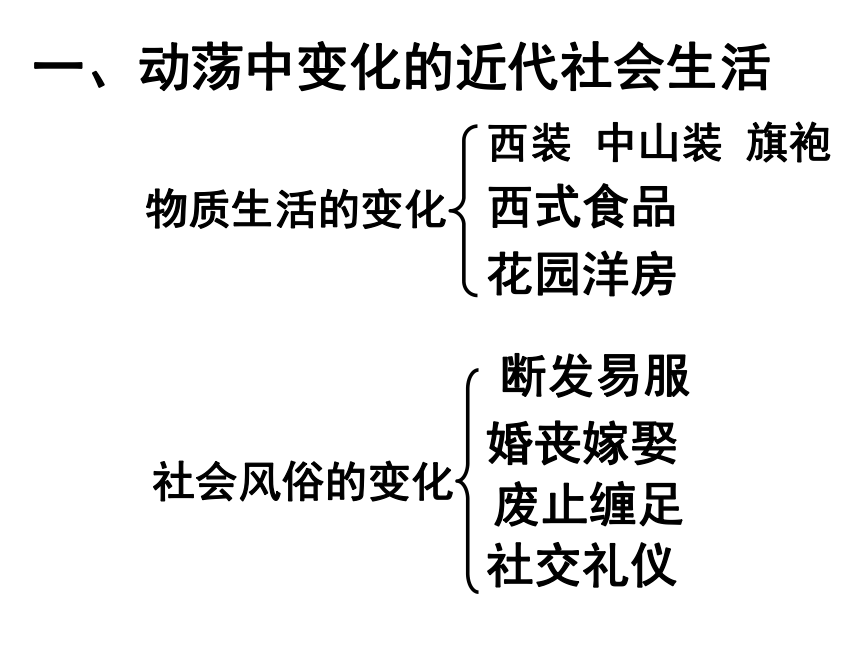

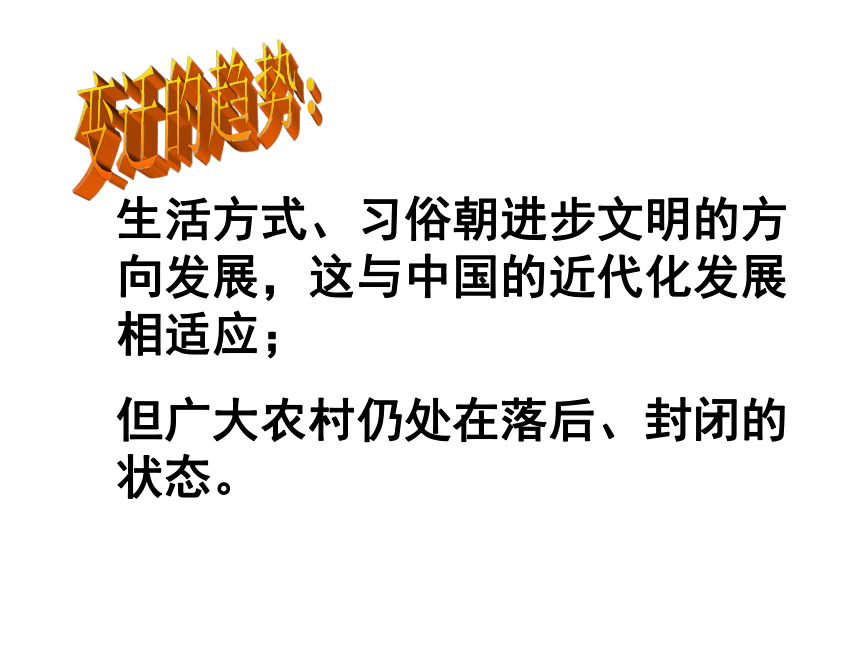

课件83张PPT。 物质生活和习俗的变迁 第14课一、动荡中变化的近代社会生活断发易服西式食品花园洋房社交礼仪物质生活的变化社会风俗的变化婚丧嫁娶废止缠足西装 中山装 旗袍生活方式、习俗朝进步文明的方向发展,这与中国的近代化发展相适应;

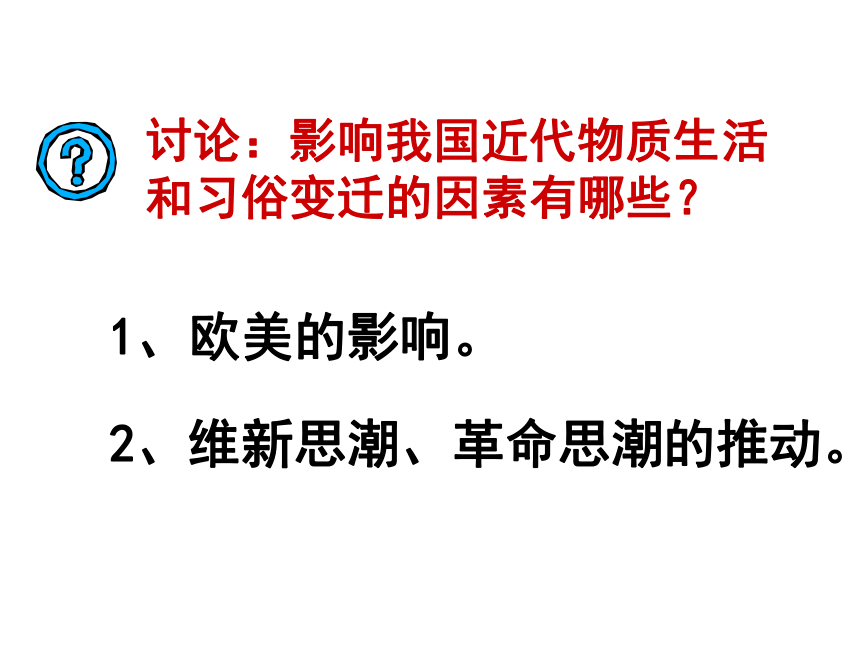

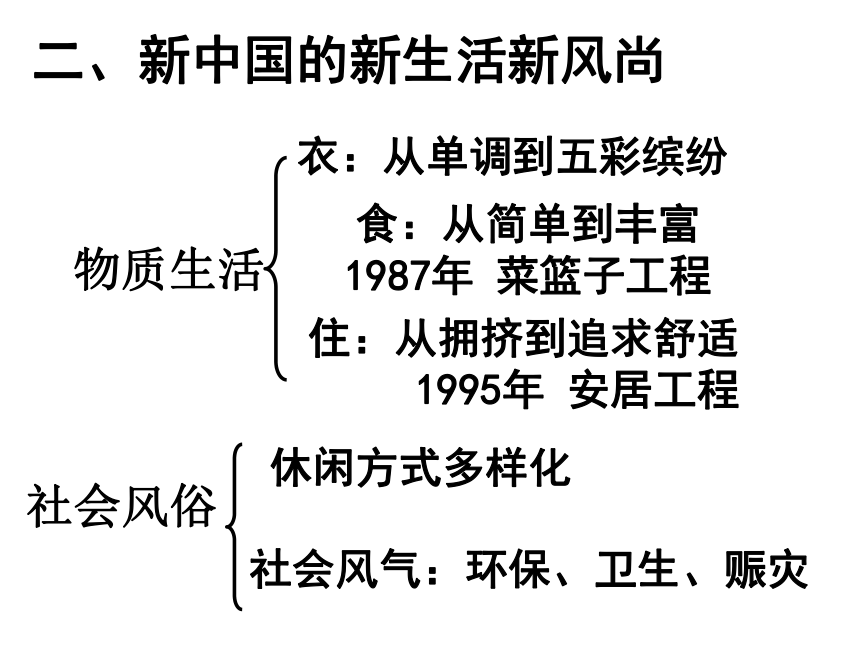

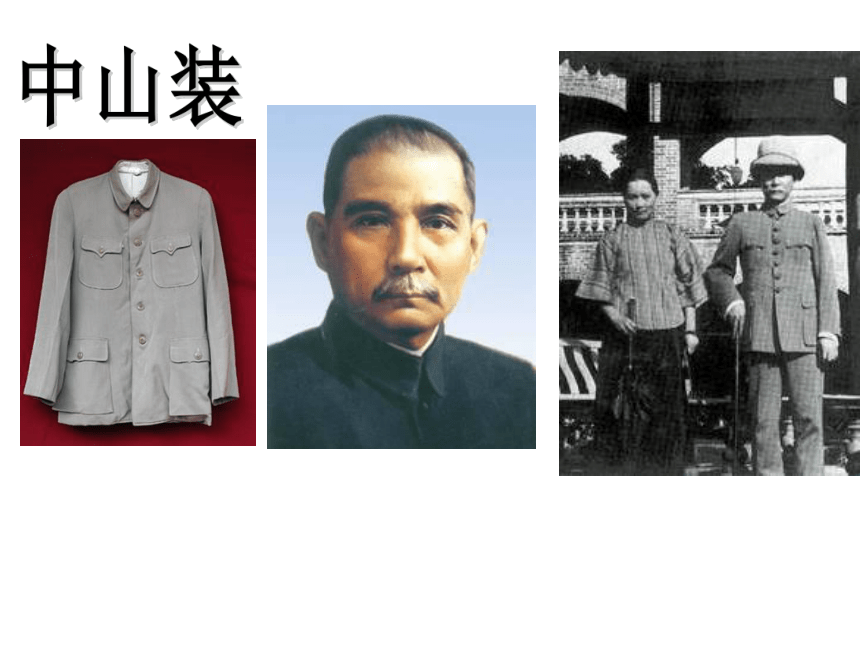

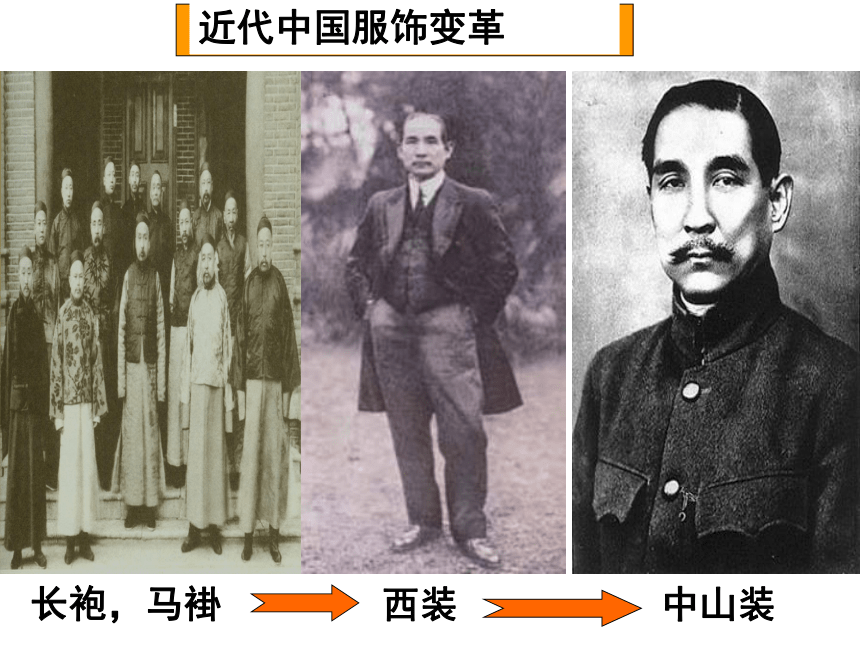

但广大农村仍处在落后、封闭的状态。变迁的趋势:讨论:影响我国近代物质生活和习俗变迁的因素有哪些?1、欧美的影响。2、维新思潮、革命思潮的推动。二、新中国的新生活新风尚食:从简单到丰富 1987年 菜篮子工程衣:从单调到五彩缤纷住:从拥挤到追求舒适1995年 安居工程物质生活社会风俗社会风气:环保、卫生、赈灾休闲方式多样化清代男女服饰男子穿长袍马褂近代西装传入中国中山装服装设计师——孙中山近代中国服饰变革 中山装是孙中山先生倡导的

一种具有特殊意义的服装。

中山装前面五个扣代表

中国五大民族,袖口三个扣代表

孙中山先生所倡导的三民主义,

上衣四个口袋代表东南西北全国的统一。

中山装以特有的政治含义很快被中国的知识分子和青年学生接受并迅速推广开来。

20年代男子的礼服是中山装,女子的礼服是旗袍。旗袍传 统 旗 袍民国初旗袍传统旗袍改良旗袍三十年代上海女性20世纪20、30年代,中国服装五花八门。 西装革履民国时期的一家人 新中国成立之后很长一段时间里,人们的衣服都以蓝灰色为主调,被称为“蓝色的海洋”。50年代的时尚——列宁装干部装列宁装 “做套列宁装,留着结婚穿”是20世纪50年代

初年轻人中流行的一句顺口溜 。60年代的流行——绿军装 70年代先是中苏交恶,毛泽东指出准备打仗,局势一触即发,报家卫国成为人们的梦想。那个时代的很多中国人心中都有一个军人梦。60年代的流行——绿军装“文革”时期的绿军装和军棉大衣“文革”时期,在“红色革命”时代主旋律的影响下,全国着装表现出明显的军事化特征,即所谓“中华儿女多奇志,不爱红装爱武装”70年代末的时尚——碎花衣裳如今的西服和纱裙改革开放后,人们的衣服无论是颜色还是款式、品牌都有了巨大的变化。服装多样化流行时装南方饮食北方饮食变化:西餐。广州最老的西餐馆:太平馆

西式餐馆传统民居北京四合院俯视图上海百老汇江南民居草原蒙古包陕北窑洞花园洋房20世纪60、70年代简洁的家居改革开放前的农村改革开放后的农村改革开放后,农村发生了翻天复地的变化。改革开放后人民住房的改善:1995年“安居工程”。男子留辫剪辫易服辛亥革命后,国民政府下令剪去辫子。 清兵入关,强令男子剃发蓄辫,辫子成了民族压迫的标志。清末民初的传统婚礼 缠足是中国古代的一种陋习,即把女子的双脚用布帛缠裹起来,使其变成为又小又尖的“三寸金莲”。“三寸金莲”也一度成为中国古代女子审美的一个重要条件。 缠足:放足传统社交礼仪清末中外官员握手致意休闲娱乐多样化。度假村郊区游出境游健身运动上网冲浪唱歌娱乐休闲旅游听演唱会看球赛图书馆学习——充电(2012年汕头二模·18)中国传统民居特别重视墙高、门窗严实等条件,而现代居室则注重方便、采光、采暖、通风等要素。下列与这一变化无关的是

A.自我封闭意识被打破 B.科技水平提高

C.社会治安改善 D.传统审美标准被彻底抛弃D(2012年汕头一模·16)每一个时代都有一些符号给人留下深刻记忆,下列时代符号对应正确的是

A.清末符号:租界、洋人、水师、中山装、火轮船、军阀

B.民国符号:黄包车、旗袍、长衫、上海滩、黑色礼帽

C.文革符号:大字报、绿军装、洋布、红色、语录、买办

D.80年代符号:自行车、QQ、录音机、霹雳舞、摇滚乐解析:B。A项“中山装”出现在民国时期;C项“买办”出现在清末,文革期间不可能存在;D项“QQ”出现在20世纪90年代,排除ACD项。(2012年汕尾一模·22)下列诗词中,能反映近代中国社会生活风尚的是

A.簷前新叶覆残花,席上余杯对早茶 B.西域移来不夜城,自来火较月光明

C.雪亮玻璃窗洞圆,香花爆竹霸王鞭 D.空巷无人尽出嬉,烛光过似放灯时解析:B。“西域移来不夜城,自来火较月光明”反映的是电灯的使用,故B正确。(2012年肇庆一模·17)1903年4月17日《大公报》注:“他们(当时的上海居民)看着外国事,不论是非美恶,没有一样不好的;看着自己的国里,没有一点是好的,所以学外国人惟恐不像。”材料表明当时上海居民

A.生活方式和日常消费西方化 B.注重传统习俗与西方习俗的融合

C.盲目崇洋和讲求虚荣 D.从不接受西方的习俗C(2012年梅州一模·15)服饰变化在一定程度上折射着社会的变迁:①战国时期的赵武灵王“胡服骑射”;②北魏时期魏孝文帝“更姓易服”;③唐女装“袒露”与宋女装“清雅”;④民国时期“中山装”的流行之风。这些案例可以归纳出服饰变化的趋向及特点,下列表述最为恰当的是

A.服饰变化表明人们的等级观念日趋淡薄

B.服饰变化受时代、观念和文化交流的影响

C.服饰变化反映不同阶层和职业贵贱有别

D.民族交流是服饰变化发展的根本原因B(2013·湛江二模·17)新中国成立后,中国人的择偶观经历了5次重要变化,符合20世纪50年代择偶条件的是

A.首选工人老大哥

B.家庭人口要简单

C.经济条件必须好 D.孝敬老人排第一A【解析】本题考查基础知识的再现和迁移运用能力。根据时间限制“20世纪50年代”分析,这一时期无产阶级当家做主,一五计划启动,工业化建设提到重要地位,因此工人阶级的地位显得日益重要。由此可知A项符合题意。B、C项是改革开放后现代特别是当今青年的择偶标准。D项是贯穿始终的标准,尊老爱幼是中华民族的传统美德。(2013·茂名二模·16) “女工的工作时间如此之长,而且还要站立操作机器,所以在招募女工的时候,工厂都要求女工是天足。就有一次,因为那女孩是小脚,而把她辞退。”对材料解读正确的是

A.机器生产有助于改变缠足陋习

B.工厂招工歧视女工

C.辛亥革命后缠足陋习被彻底废除

D.当时女工工作条件有了很大的改善【解析】本题考查理解分析能力。据材料信息:要站立操作机器,许多工厂都要求女工是天足。

恒源纱厂因为女孩小脚辞退等可知机器生产有助于改变缠足陋习。B、C项在题干材料中无从反映;D项表述与史实不符。 A(2013·汕头一模·15)中国女性的传统服饰崇尚红色而忌讳白色,但是晚清民初以后“通都大邑之女子,无不穿一套缟素(白色)衣裳矣。”这种变化主要受

A.经济水平的影响 B.民族危亡的影响

C.民族工业的影响 D.西洋风尚的影响D【解析】本题考查材料解读和理解分析能力。根据题干信息可知中国女性逐渐的抛弃传统服饰,

这说明受外来文明冲击;A、B、C项在材料中无法体现,故选D项。(2012年潮州二模·39·3)社会风俗和观念的变化折射社会变迁,阅读下列材料,回答问题。

材料二 在未进入现代社会之前,史上任何文明都不存在社会福利的概念,更没有完备的社会福利制度。社会中的平民,在遭遇变故如伤残或因衰老而丧失劳动能力后,由于再没有其他可以获得经济来源的途径,基本等于完全失去了生存保障。为了抗拒这种生存风险,平民选择了繁育下一代作为个人的专属保险。这正应了一句古话:养儿防老。当养育子女成为一种规避风险的手段时,这等同于一种中长期投资。为了规避投资风险,人们还可以选择分散投资的策略,比如扩大生养数量。

――引自《经济视野下的历史变迁:帝国启示录》

(3)最近调查报告显示,中国传统的养儿防老观念正日益淡化,请依据材料二和所学知识分析其原因。(6分)(3)①随着改革开放的深入进行,社会福利制度逐步推进,养儿防老逐渐失去其必要性;

②计划生育独孩政策下,养儿防老可行性降低;

③人们家庭观念的变化;

④人们生育等观念的变化;

⑤人们生活方式的变化;

⑥城市化的加速发展(第①、②点每点2分,其余每点1分,其它言之成理可酌情得分,总分6分)10、为进一步提高人民的饮食水平,实现安居乐业,党和政府发起了( )

①“菜篮子”工程 ②西气东输工程

③安居工程 ④南水北调工程

A、①② B、 ②③

C、①③ D、 ③④ C课后练习:

近代以来我国人民生活发生了哪些重要变化? 从“衣”来说,由清末的笨拙的旗人服装转变为西装和五彩缤纷的休闲服装;

从“食”来说,引进了西餐,而且更多的考虑到膳食结构和营养配餐;

从“住”来说,以传统的平房为主转变为整洁宽敞的楼房为主;

从社会风俗来说,传统的陈规陋俗转变为简约文明的习俗。 首先是鸦片战争以来,由于西方国家的侵略,使西方国家的生产生活方式也涌进我国;

其次一些先进的中国人也通过近代以来的战争和交往,发现了自己的落后,所以也积极主动吸收外国的一些生产生活方式;

中国共产党长期以来始终把改善人民生活放在第一位。 近代以来影响我国人民生活变化的

主要因素有哪些?

但广大农村仍处在落后、封闭的状态。变迁的趋势:讨论:影响我国近代物质生活和习俗变迁的因素有哪些?1、欧美的影响。2、维新思潮、革命思潮的推动。二、新中国的新生活新风尚食:从简单到丰富 1987年 菜篮子工程衣:从单调到五彩缤纷住:从拥挤到追求舒适1995年 安居工程物质生活社会风俗社会风气:环保、卫生、赈灾休闲方式多样化清代男女服饰男子穿长袍马褂近代西装传入中国中山装服装设计师——孙中山近代中国服饰变革 中山装是孙中山先生倡导的

一种具有特殊意义的服装。

中山装前面五个扣代表

中国五大民族,袖口三个扣代表

孙中山先生所倡导的三民主义,

上衣四个口袋代表东南西北全国的统一。

中山装以特有的政治含义很快被中国的知识分子和青年学生接受并迅速推广开来。

20年代男子的礼服是中山装,女子的礼服是旗袍。旗袍传 统 旗 袍民国初旗袍传统旗袍改良旗袍三十年代上海女性20世纪20、30年代,中国服装五花八门。 西装革履民国时期的一家人 新中国成立之后很长一段时间里,人们的衣服都以蓝灰色为主调,被称为“蓝色的海洋”。50年代的时尚——列宁装干部装列宁装 “做套列宁装,留着结婚穿”是20世纪50年代

初年轻人中流行的一句顺口溜 。60年代的流行——绿军装 70年代先是中苏交恶,毛泽东指出准备打仗,局势一触即发,报家卫国成为人们的梦想。那个时代的很多中国人心中都有一个军人梦。60年代的流行——绿军装“文革”时期的绿军装和军棉大衣“文革”时期,在“红色革命”时代主旋律的影响下,全国着装表现出明显的军事化特征,即所谓“中华儿女多奇志,不爱红装爱武装”70年代末的时尚——碎花衣裳如今的西服和纱裙改革开放后,人们的衣服无论是颜色还是款式、品牌都有了巨大的变化。服装多样化流行时装南方饮食北方饮食变化:西餐。广州最老的西餐馆:太平馆

西式餐馆传统民居北京四合院俯视图上海百老汇江南民居草原蒙古包陕北窑洞花园洋房20世纪60、70年代简洁的家居改革开放前的农村改革开放后的农村改革开放后,农村发生了翻天复地的变化。改革开放后人民住房的改善:1995年“安居工程”。男子留辫剪辫易服辛亥革命后,国民政府下令剪去辫子。 清兵入关,强令男子剃发蓄辫,辫子成了民族压迫的标志。清末民初的传统婚礼 缠足是中国古代的一种陋习,即把女子的双脚用布帛缠裹起来,使其变成为又小又尖的“三寸金莲”。“三寸金莲”也一度成为中国古代女子审美的一个重要条件。 缠足:放足传统社交礼仪清末中外官员握手致意休闲娱乐多样化。度假村郊区游出境游健身运动上网冲浪唱歌娱乐休闲旅游听演唱会看球赛图书馆学习——充电(2012年汕头二模·18)中国传统民居特别重视墙高、门窗严实等条件,而现代居室则注重方便、采光、采暖、通风等要素。下列与这一变化无关的是

A.自我封闭意识被打破 B.科技水平提高

C.社会治安改善 D.传统审美标准被彻底抛弃D(2012年汕头一模·16)每一个时代都有一些符号给人留下深刻记忆,下列时代符号对应正确的是

A.清末符号:租界、洋人、水师、中山装、火轮船、军阀

B.民国符号:黄包车、旗袍、长衫、上海滩、黑色礼帽

C.文革符号:大字报、绿军装、洋布、红色、语录、买办

D.80年代符号:自行车、QQ、录音机、霹雳舞、摇滚乐解析:B。A项“中山装”出现在民国时期;C项“买办”出现在清末,文革期间不可能存在;D项“QQ”出现在20世纪90年代,排除ACD项。(2012年汕尾一模·22)下列诗词中,能反映近代中国社会生活风尚的是

A.簷前新叶覆残花,席上余杯对早茶 B.西域移来不夜城,自来火较月光明

C.雪亮玻璃窗洞圆,香花爆竹霸王鞭 D.空巷无人尽出嬉,烛光过似放灯时解析:B。“西域移来不夜城,自来火较月光明”反映的是电灯的使用,故B正确。(2012年肇庆一模·17)1903年4月17日《大公报》注:“他们(当时的上海居民)看着外国事,不论是非美恶,没有一样不好的;看着自己的国里,没有一点是好的,所以学外国人惟恐不像。”材料表明当时上海居民

A.生活方式和日常消费西方化 B.注重传统习俗与西方习俗的融合

C.盲目崇洋和讲求虚荣 D.从不接受西方的习俗C(2012年梅州一模·15)服饰变化在一定程度上折射着社会的变迁:①战国时期的赵武灵王“胡服骑射”;②北魏时期魏孝文帝“更姓易服”;③唐女装“袒露”与宋女装“清雅”;④民国时期“中山装”的流行之风。这些案例可以归纳出服饰变化的趋向及特点,下列表述最为恰当的是

A.服饰变化表明人们的等级观念日趋淡薄

B.服饰变化受时代、观念和文化交流的影响

C.服饰变化反映不同阶层和职业贵贱有别

D.民族交流是服饰变化发展的根本原因B(2013·湛江二模·17)新中国成立后,中国人的择偶观经历了5次重要变化,符合20世纪50年代择偶条件的是

A.首选工人老大哥

B.家庭人口要简单

C.经济条件必须好 D.孝敬老人排第一A【解析】本题考查基础知识的再现和迁移运用能力。根据时间限制“20世纪50年代”分析,这一时期无产阶级当家做主,一五计划启动,工业化建设提到重要地位,因此工人阶级的地位显得日益重要。由此可知A项符合题意。B、C项是改革开放后现代特别是当今青年的择偶标准。D项是贯穿始终的标准,尊老爱幼是中华民族的传统美德。(2013·茂名二模·16) “女工的工作时间如此之长,而且还要站立操作机器,所以在招募女工的时候,工厂都要求女工是天足。就有一次,因为那女孩是小脚,而把她辞退。”对材料解读正确的是

A.机器生产有助于改变缠足陋习

B.工厂招工歧视女工

C.辛亥革命后缠足陋习被彻底废除

D.当时女工工作条件有了很大的改善【解析】本题考查理解分析能力。据材料信息:要站立操作机器,许多工厂都要求女工是天足。

恒源纱厂因为女孩小脚辞退等可知机器生产有助于改变缠足陋习。B、C项在题干材料中无从反映;D项表述与史实不符。 A(2013·汕头一模·15)中国女性的传统服饰崇尚红色而忌讳白色,但是晚清民初以后“通都大邑之女子,无不穿一套缟素(白色)衣裳矣。”这种变化主要受

A.经济水平的影响 B.民族危亡的影响

C.民族工业的影响 D.西洋风尚的影响D【解析】本题考查材料解读和理解分析能力。根据题干信息可知中国女性逐渐的抛弃传统服饰,

这说明受外来文明冲击;A、B、C项在材料中无法体现,故选D项。(2012年潮州二模·39·3)社会风俗和观念的变化折射社会变迁,阅读下列材料,回答问题。

材料二 在未进入现代社会之前,史上任何文明都不存在社会福利的概念,更没有完备的社会福利制度。社会中的平民,在遭遇变故如伤残或因衰老而丧失劳动能力后,由于再没有其他可以获得经济来源的途径,基本等于完全失去了生存保障。为了抗拒这种生存风险,平民选择了繁育下一代作为个人的专属保险。这正应了一句古话:养儿防老。当养育子女成为一种规避风险的手段时,这等同于一种中长期投资。为了规避投资风险,人们还可以选择分散投资的策略,比如扩大生养数量。

――引自《经济视野下的历史变迁:帝国启示录》

(3)最近调查报告显示,中国传统的养儿防老观念正日益淡化,请依据材料二和所学知识分析其原因。(6分)(3)①随着改革开放的深入进行,社会福利制度逐步推进,养儿防老逐渐失去其必要性;

②计划生育独孩政策下,养儿防老可行性降低;

③人们家庭观念的变化;

④人们生育等观念的变化;

⑤人们生活方式的变化;

⑥城市化的加速发展(第①、②点每点2分,其余每点1分,其它言之成理可酌情得分,总分6分)10、为进一步提高人民的饮食水平,实现安居乐业,党和政府发起了( )

①“菜篮子”工程 ②西气东输工程

③安居工程 ④南水北调工程

A、①② B、 ②③

C、①③ D、 ③④ C课后练习:

近代以来我国人民生活发生了哪些重要变化? 从“衣”来说,由清末的笨拙的旗人服装转变为西装和五彩缤纷的休闲服装;

从“食”来说,引进了西餐,而且更多的考虑到膳食结构和营养配餐;

从“住”来说,以传统的平房为主转变为整洁宽敞的楼房为主;

从社会风俗来说,传统的陈规陋俗转变为简约文明的习俗。 首先是鸦片战争以来,由于西方国家的侵略,使西方国家的生产生活方式也涌进我国;

其次一些先进的中国人也通过近代以来的战争和交往,发现了自己的落后,所以也积极主动吸收外国的一些生产生活方式;

中国共产党长期以来始终把改善人民生活放在第一位。 近代以来影响我国人民生活变化的

主要因素有哪些?

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势