统编版必修下册 16.2 六国论 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版必修下册 16.2 六国论 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-20 05:53:15 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

苏 洵

【教学目标】

1、语言建构与运用:学生能够掌握本课出现的重要的文言知识。

2、思维发展与提升:学生能够提高批判性思维水平。

3、审美鉴赏与创造:学生能够掌握本文的说理艺术 。

4、文化传承与理解:学生能够增强责任担当的意识。

情境任务:

学校号召全体同学积极参加“弘扬中华传统文化,提升责任担当意识”的活动,拟定在学生中征集学习古代文化的经验。现请你参与课堂学习实践,并完成问卷调查。

活动一 知人论世、文化积累

论:是散文的一种,以论证为主,其特点是善于说理。“六国论”在这里是一个省略式短语,实际应是“六国破灭之论”。

课题解释

作者简介

苏洵,字明允,宋朝眉山人,散文家。与其子苏轼、苏辙并称“三苏”,同在“唐宋八大家”之列。

北宋建国后,军权完全收归中央,造成了军事上的衰势。北宋建国往后一百年间,与契丹、西夏作战60余次,败多胜少,到苏洵所处的时代,北宋每年要向契丹纳银20万两,绢30万匹;向西夏纳银10万两,绢10万匹,茶3万斤。这样“陪邻”的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。苏洵正是针对现实撰写《六国论》。作者想通过分析六国失败的原因来委婉地提醒当朝统治者。

背景介绍

先看看六国与秦国争斗的形势图

秦是怎么灭亡六国的?

六国又是怎样被灭的?

1、注意词语的意义

赂lù:贿赂。

厥jué:其,他的,他们的。

暴pù:暴露。

草芥jiè:喻细小而无价值的东西。

厌:满足。

与yǔ:亲附、亲近。

洎jì :等到……的时候。

谗chán诛:受诬陷被杀。

数shù:天数,命运。

劫jié:挟持。

活动二 疏通文本,理清结构思路

1.自由诵读课文

2.分组质疑

3..质疑汇总

活动三 疏一疏,积重点

1.分组质疑

2.质疑汇总

3.知识卡片

通假字、古今异义、一词多义、词类活用、特殊句式

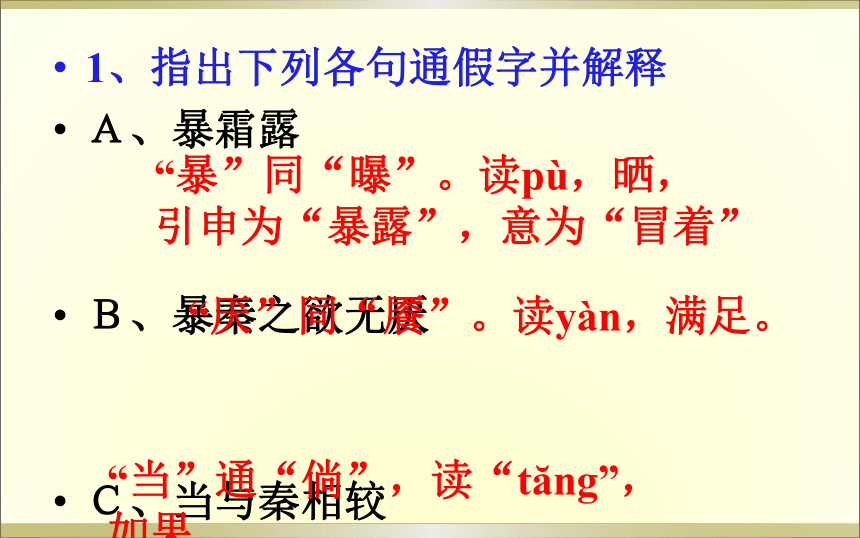

1、指出下列各句通假字并解释

A、暴霜露

B、暴秦之欲无厌

C、当与秦相较

“暴”同“曝”。读pù,晒,引申为“暴露”,意为“冒着”

“厌”同“餍”。读yàn,满足。

“当”通“倘”,读“t ng”,如果

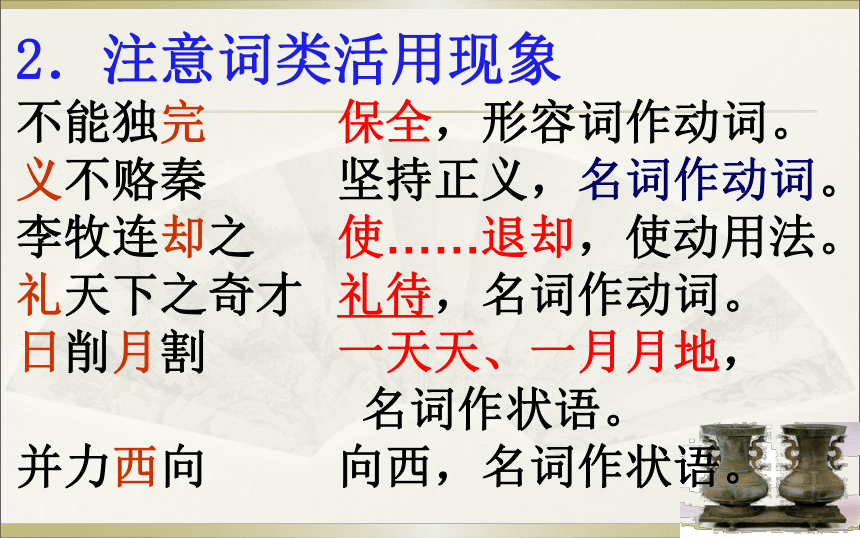

2.注意词类活用现象

不能独完

义不赂秦

李牧连却之

礼天下之奇才

日削月割

并力西向

保全,形容词作动词。

坚持正义,名词作动词。

使……退却,使动用法。

礼待,名词作动词。

一天天、一月月地,

名词作状语。

向西,名词作状语。

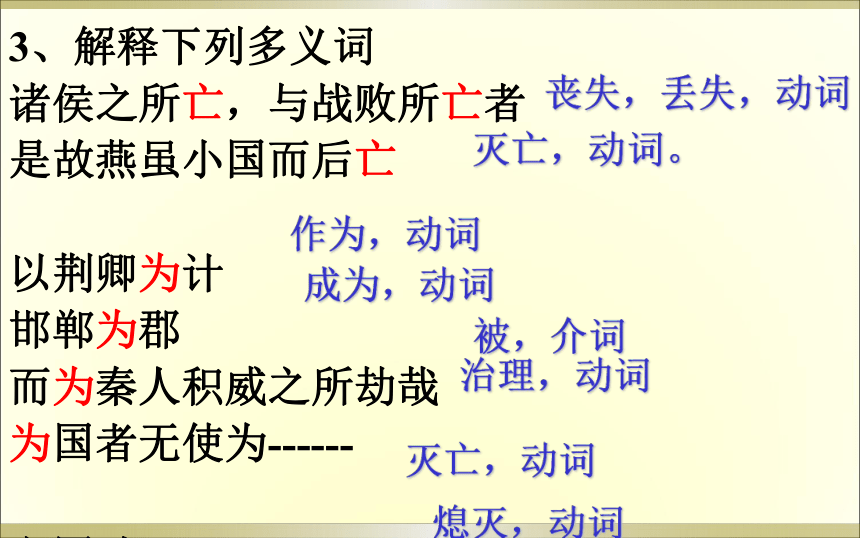

3、解释下列多义词

诸侯之所亡,与战败所亡者

是故燕虽小国而后亡

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为------

六国破灭

薪不尽,火不灭

丧失,丢失,动词

灭亡,动词。

作为,动词

成为,动词

被,介词

治理,动词

灭亡,动词

熄灭,动词

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

如果,连词

朝着,动词

名词,军队

名词,军事、战争

动词,好象

副词,还

或曰……

或未易量

以地事秦

而从六国破亡之故事

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

有人,有的人,不定代词

也许,或许,连词

事奉,动词

事情,名词

起初,副词

才,副词

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

故曰“弊在赂秦也”

从六国破亡之故事

强弱胜负已判矣

而犹有可以不赂而胜之之势

所以,因此,连词

旧,形容词

胜利,名词

战胜,动词

终于,副词

坚持到底,动词

较秦之所得

此言得之

诚不得已

暴霜露

暴秦之欲无厌

得到,获得,动词

适宜,得当,形容词

能,能够,动词

暴露,显露,动词

凶暴,凶恶残酷的,形容词

(1)不赂者(以)赂者丧

(2)秦(以)攻取之外

(3)(以)地事秦

(4)洎牧(以)谗诛

(5)至丹(以)荆卿为计

[由于,介词 ]

[凭借,介词 ]

[把,介词 ]

[因为,介词 ]

[用,介]

(6)(以)赂秦之地封天下之 谋臣

(7)(以天下之大,而从六国破灭之故事

(8)暴霜露,斩荆棘,(以)有尺寸之地

(9)日削月割,(以)趋于亡

[用、介 ]

[凭借、介]

[而, 连]

[而, 连]

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(5)举以予人

(6)至丹以荆卿为计

(7)赵尝五战于秦

被动句

被动句

省略句,省略宾语

省略句,省略动宾词组

状语后置句

4、.指出下列句子的句式特点

1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

判断句

判断句

活动四:回顾课堂及学习体验,完成调查。请根据真实学习体验,回答如下问题调查。

文言课堂学习经验调查表

1、通过本节文言课堂,你采用了那些学习方法技巧?

2、通过本节文言课堂,你是怎样理解古文内容的?

3、比较传统文言课文学习,你更喜欢哪种课堂?说说理由。

课堂小结:

布置作业:

1.巩固复习文言知识。

2.熟练背诵全文。

3.预习思考:苏洵《六国论》阐发六国破灭的缘由是什么?六国破灭的根本原因是什么?作者写作目的是什么?

板书 六 国 论(苏洵)

苏洵、苏轼、苏辙合称“三苏”

提出论点:六国破灭,弊在赂秦

提出两个分论点:赂秦而丧

不赂者以赂者丧

总结教训,劝谕当朝

第二课时

【教学过程】

情景任务:国事家事天下事事事关心,近年来以美国为首的英、法、德、澳、日、印等多国军舰在我国南海、台海、东海打着自由航行的幌子,联合军演,大秀肌肉,严重威胁到我国领海安全,对此你有何看法?请借鉴苏洵的笔法表达你的看法。

活动一:分享思辨,领略文章艺术魅力

再读课文。关注内容,布置学习任务:

(1)文章的主要观点是什么 用原文或自己的概括来回答。

(2)作者是如何论述的 建议用思维导图的形式予以呈现。

(3)本文的说理艺术如何?读到这里想必你已成为文学家苏洵的忠实粉丝,请在粉丝群里分享这篇名作的说理艺术。

【明确】本文是篇典范的论述性散文,论点鲜明,思路清晰,结构严整。

国事艰难之际,寻求济世安民之道。课文展现了古人面对国家社会问题时的理性思考。苏润《六国论》有着极强的针对性。

文章借古喻今,阐发观点,逻辑严密,有着雄辩的力量和充沛的气势的艺术特色。理性的声音需要理性地表达,这就要求观点鲜明,言必有据,运用合适的论述方法(如比喻和类比)等。

活动二:读文识人,欣赏人物魅力

你读这了篇《六国论》,你读出了一个怎样的苏洵?

【爱国爱民的情怀,责任担当、心怀天下的古代良臣贤士。】

活动三:拓展思维

你赞同作者对六国破亡原因的看法吗?你还有补充意见吗?

【明确】战国时代,七雄争霸,最后六国被秦国击破而亡了。六国灭亡的原因是多方面的,其根本原因是秦国经过商鞅变法的彻底改革,确立了先进的生产关系,经济得到较快发展,军事实力超过了六国。同时,秦灭六国,顺应了当时历史发展走向统一的大势,有其历史的必然性,但苏洵仅从斗争策略方面论六国之过,未从政治、经济、历史的发展等方面考察,结论是偏颇的。

活动四:

国事家事天下事事事关心,近年来以美国为首的英、法、德、澳、日、印等多国军舰在我国南海、台海、东海打着自由航行的幌子,联合军演,大秀肌肉,严重威胁到我国领海安全,对此,你有何看法?请借鉴苏洵的笔法谈谈的的看法。

六国破灭 弊在赂秦

赂 秦 力 亏

不赂者以赂者丧

数量上

程度上

道理上

齐亡之事实

燕亡之教训

赵亡之悲剧

(总 分)

(第一段)

(总分)

(第一段)

(总分)

(第二段)

为国者无使为积威之所劫哉

(第五段)

(引古)

(递 进)

毋从六国破

亡之故事

(讽今)

(并 列)

不战胜负判

智力孤危败亡

中心论点

分论点

事 实

论 断

结 论

(分 总)

布置作业:

有“问题意识”,独立思考,才有可能提高思辨能力。完成以下任务中, 并交流修改。交流时要畅所欲言.质疑论辩要有风度,尊重不同意见,认真记录不同观点及其依据。

任务:一项阅读调查显示,有相当比例的成年人倾向于传统纸质图书阅读,也有不少成年人则倾向于电子阅读。对此,有人认为“读屏”意味着碎片化的浅阅读,有人则不以为然,认为两种阅读方式可以共存融合,相得益彰。写篇不少 于800字的文章谈谈你的看法,题目自拟。

苏 洵

【教学目标】

1、语言建构与运用:学生能够掌握本课出现的重要的文言知识。

2、思维发展与提升:学生能够提高批判性思维水平。

3、审美鉴赏与创造:学生能够掌握本文的说理艺术 。

4、文化传承与理解:学生能够增强责任担当的意识。

情境任务:

学校号召全体同学积极参加“弘扬中华传统文化,提升责任担当意识”的活动,拟定在学生中征集学习古代文化的经验。现请你参与课堂学习实践,并完成问卷调查。

活动一 知人论世、文化积累

论:是散文的一种,以论证为主,其特点是善于说理。“六国论”在这里是一个省略式短语,实际应是“六国破灭之论”。

课题解释

作者简介

苏洵,字明允,宋朝眉山人,散文家。与其子苏轼、苏辙并称“三苏”,同在“唐宋八大家”之列。

北宋建国后,军权完全收归中央,造成了军事上的衰势。北宋建国往后一百年间,与契丹、西夏作战60余次,败多胜少,到苏洵所处的时代,北宋每年要向契丹纳银20万两,绢30万匹;向西夏纳银10万两,绢10万匹,茶3万斤。这样“陪邻”的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。苏洵正是针对现实撰写《六国论》。作者想通过分析六国失败的原因来委婉地提醒当朝统治者。

背景介绍

先看看六国与秦国争斗的形势图

秦是怎么灭亡六国的?

六国又是怎样被灭的?

1、注意词语的意义

赂lù:贿赂。

厥jué:其,他的,他们的。

暴pù:暴露。

草芥jiè:喻细小而无价值的东西。

厌:满足。

与yǔ:亲附、亲近。

洎jì :等到……的时候。

谗chán诛:受诬陷被杀。

数shù:天数,命运。

劫jié:挟持。

活动二 疏通文本,理清结构思路

1.自由诵读课文

2.分组质疑

3..质疑汇总

活动三 疏一疏,积重点

1.分组质疑

2.质疑汇总

3.知识卡片

通假字、古今异义、一词多义、词类活用、特殊句式

1、指出下列各句通假字并解释

A、暴霜露

B、暴秦之欲无厌

C、当与秦相较

“暴”同“曝”。读pù,晒,引申为“暴露”,意为“冒着”

“厌”同“餍”。读yàn,满足。

“当”通“倘”,读“t ng”,如果

2.注意词类活用现象

不能独完

义不赂秦

李牧连却之

礼天下之奇才

日削月割

并力西向

保全,形容词作动词。

坚持正义,名词作动词。

使……退却,使动用法。

礼待,名词作动词。

一天天、一月月地,

名词作状语。

向西,名词作状语。

3、解释下列多义词

诸侯之所亡,与战败所亡者

是故燕虽小国而后亡

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为------

六国破灭

薪不尽,火不灭

丧失,丢失,动词

灭亡,动词。

作为,动词

成为,动词

被,介词

治理,动词

灭亡,动词

熄灭,动词

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

如果,连词

朝着,动词

名词,军队

名词,军事、战争

动词,好象

副词,还

或曰……

或未易量

以地事秦

而从六国破亡之故事

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

有人,有的人,不定代词

也许,或许,连词

事奉,动词

事情,名词

起初,副词

才,副词

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

故曰“弊在赂秦也”

从六国破亡之故事

强弱胜负已判矣

而犹有可以不赂而胜之之势

所以,因此,连词

旧,形容词

胜利,名词

战胜,动词

终于,副词

坚持到底,动词

较秦之所得

此言得之

诚不得已

暴霜露

暴秦之欲无厌

得到,获得,动词

适宜,得当,形容词

能,能够,动词

暴露,显露,动词

凶暴,凶恶残酷的,形容词

(1)不赂者(以)赂者丧

(2)秦(以)攻取之外

(3)(以)地事秦

(4)洎牧(以)谗诛

(5)至丹(以)荆卿为计

[由于,介词 ]

[凭借,介词 ]

[把,介词 ]

[因为,介词 ]

[用,介]

(6)(以)赂秦之地封天下之 谋臣

(7)(以天下之大,而从六国破灭之故事

(8)暴霜露,斩荆棘,(以)有尺寸之地

(9)日削月割,(以)趋于亡

[用、介 ]

[凭借、介]

[而, 连]

[而, 连]

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(5)举以予人

(6)至丹以荆卿为计

(7)赵尝五战于秦

被动句

被动句

省略句,省略宾语

省略句,省略动宾词组

状语后置句

4、.指出下列句子的句式特点

1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

判断句

判断句

活动四:回顾课堂及学习体验,完成调查。请根据真实学习体验,回答如下问题调查。

文言课堂学习经验调查表

1、通过本节文言课堂,你采用了那些学习方法技巧?

2、通过本节文言课堂,你是怎样理解古文内容的?

3、比较传统文言课文学习,你更喜欢哪种课堂?说说理由。

课堂小结:

布置作业:

1.巩固复习文言知识。

2.熟练背诵全文。

3.预习思考:苏洵《六国论》阐发六国破灭的缘由是什么?六国破灭的根本原因是什么?作者写作目的是什么?

板书 六 国 论(苏洵)

苏洵、苏轼、苏辙合称“三苏”

提出论点:六国破灭,弊在赂秦

提出两个分论点:赂秦而丧

不赂者以赂者丧

总结教训,劝谕当朝

第二课时

【教学过程】

情景任务:国事家事天下事事事关心,近年来以美国为首的英、法、德、澳、日、印等多国军舰在我国南海、台海、东海打着自由航行的幌子,联合军演,大秀肌肉,严重威胁到我国领海安全,对此你有何看法?请借鉴苏洵的笔法表达你的看法。

活动一:分享思辨,领略文章艺术魅力

再读课文。关注内容,布置学习任务:

(1)文章的主要观点是什么 用原文或自己的概括来回答。

(2)作者是如何论述的 建议用思维导图的形式予以呈现。

(3)本文的说理艺术如何?读到这里想必你已成为文学家苏洵的忠实粉丝,请在粉丝群里分享这篇名作的说理艺术。

【明确】本文是篇典范的论述性散文,论点鲜明,思路清晰,结构严整。

国事艰难之际,寻求济世安民之道。课文展现了古人面对国家社会问题时的理性思考。苏润《六国论》有着极强的针对性。

文章借古喻今,阐发观点,逻辑严密,有着雄辩的力量和充沛的气势的艺术特色。理性的声音需要理性地表达,这就要求观点鲜明,言必有据,运用合适的论述方法(如比喻和类比)等。

活动二:读文识人,欣赏人物魅力

你读这了篇《六国论》,你读出了一个怎样的苏洵?

【爱国爱民的情怀,责任担当、心怀天下的古代良臣贤士。】

活动三:拓展思维

你赞同作者对六国破亡原因的看法吗?你还有补充意见吗?

【明确】战国时代,七雄争霸,最后六国被秦国击破而亡了。六国灭亡的原因是多方面的,其根本原因是秦国经过商鞅变法的彻底改革,确立了先进的生产关系,经济得到较快发展,军事实力超过了六国。同时,秦灭六国,顺应了当时历史发展走向统一的大势,有其历史的必然性,但苏洵仅从斗争策略方面论六国之过,未从政治、经济、历史的发展等方面考察,结论是偏颇的。

活动四:

国事家事天下事事事关心,近年来以美国为首的英、法、德、澳、日、印等多国军舰在我国南海、台海、东海打着自由航行的幌子,联合军演,大秀肌肉,严重威胁到我国领海安全,对此,你有何看法?请借鉴苏洵的笔法谈谈的的看法。

六国破灭 弊在赂秦

赂 秦 力 亏

不赂者以赂者丧

数量上

程度上

道理上

齐亡之事实

燕亡之教训

赵亡之悲剧

(总 分)

(第一段)

(总分)

(第一段)

(总分)

(第二段)

为国者无使为积威之所劫哉

(第五段)

(引古)

(递 进)

毋从六国破

亡之故事

(讽今)

(并 列)

不战胜负判

智力孤危败亡

中心论点

分论点

事 实

论 断

结 论

(分 总)

布置作业:

有“问题意识”,独立思考,才有可能提高思辨能力。完成以下任务中, 并交流修改。交流时要畅所欲言.质疑论辩要有风度,尊重不同意见,认真记录不同观点及其依据。

任务:一项阅读调查显示,有相当比例的成年人倾向于传统纸质图书阅读,也有不少成年人则倾向于电子阅读。对此,有人认为“读屏”意味着碎片化的浅阅读,有人则不以为然,认为两种阅读方式可以共存融合,相得益彰。写篇不少 于800字的文章谈谈你的看法,题目自拟。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])