统编版选择性必修下册 7.1 一个消逝的山村 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版选择性必修下册 7.1 一个消逝的山村 课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-20 06:00:19 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

一个消逝了的山村

冯至

“大自然的景物有百分之一能写进历史,千分之一能成为景观,万分之一能激发诗情。这就是我们赖以生存的大自然的神奇瑰丽之处。她繁富缤纷,延往续来,既孕育了万物生灵,又滋润了人类灵魂。古往今来,无数文人墨客面对那即使是只有万分之一才能激发诗情的景物,寄怀感慨,与自然同悲喜、共哀乐。 ”

——余秋雨《千年一叹》

冯至

一、整体感知

整体感知

【思考1】你能从文章中找到线索,在时间轴上梳理这个“消逝了的山村”的“前世今生”吗?(迅速浏览课文)

整体感知

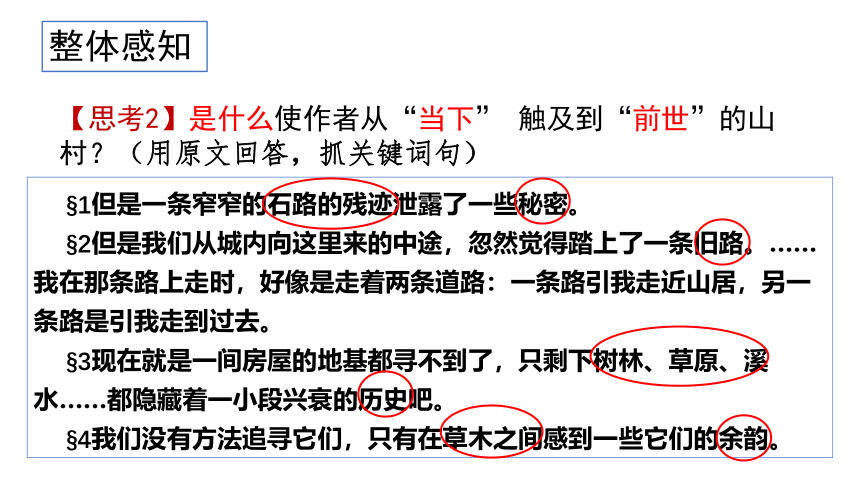

【思考2】是什么使作者从“当下” 触及到“前世”的山村?(用原文回答,抓关键词句)

§1但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。

§2但是我们从城内向这里来的中途,忽然觉得踏上了一条旧路。……我在那条路上走时,好像是走着两条道路:一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去。

§3现在就是一间房屋的地基都寻不到了,只剩下树林、草原、溪水……都隐藏着一小段兴衰的历史吧。

§4我们没有方法追寻它们,只有在草木之间感到一些它们的余韵。

整体感知

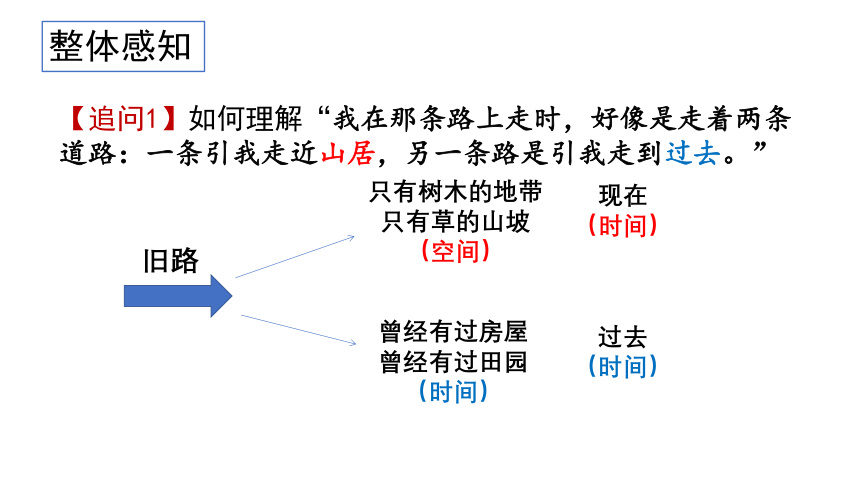

【追问1】如何理解“我在那条路上走时,好像是走着两条道路:一条引我走近山居,另一条路是引我走到过去。”

只有树木的地带

只有草的山坡

(空间)

过去

(时间)

现在

(时间)

曾经有过房屋

曾经有过田园

(时间)

旧路

整体感知

【追问2】看到了“石路的残迹”“旧路”“草木”等,作者接下来是要去查阅资料、研究历史,试图还原这个山村70年前的真实面貌吗?

§4我不能研究这个山村的历史,也不愿用想象来装饰它。

二、活动一

【思考】作者在第四段中说道“只有在草木之间感到一些它们的余韵。”在文章的最后又写道:“两三年来,这一切,给我的生命许多滋养。”请结合全文谈谈“这一切”指的是什么?它们具有怎样的特点?作者由从它们身上生发了怎样的联想和想象?获得了怎样的“生命滋养”?(小组交流,完善表格)

【活动一】品味自然的哲思

自然风物 特点、联想/想象 “生命滋养”

我们感谢它,若是没有它,我们就不能在这里居住,那山村也不会曾经在这里滋长。这清冽的泉水,养育我们,同时也养育过往日那村里的人们。人和人,只要是共同吃过一棵树上的果实,共同饮过一条河里的水,或是共同担受过一个地方的风雨,不管是时间或空间把他们隔离得有多么远,彼此都会感到几分亲切,彼此的生命都有些声息相通的地方。

人类的声息相通

“小溪的水源”

山村生命的起源

不同时空的生命声息相通的纽带。

《鼠麴草》

冯至

我常常想到人的一生,

便不由得要向你祈祷。

你一丛白茸茸的小草,

不曾辜负了一个名称;

但你躲避着一切名称,

过一个渺小的生活,

不辜负高贵和洁白,

默默地成就你的死生。

一切的形容、一切喧嚣,

到你身边,有的就凋落,

有的化成了你的静默:

这是你伟大的骄傲,

却在你的否定里完成。

我向你祈祷,为了人生。

——1941年

这使我知道,一个小生命是怎样鄙弃了一切浮夸,孑然一身担当着一个大宇宙。那消逝了的村庄必定也曾经像是这个少女,抱着自己的朴质,春秋佳日,被这些白色的小草围绕着,在山腰里,在山腰里一言不语地负担着一切。后来一个横来的命运使它骤然死去,不留下一些夸耀后人的事迹。

生命之宁静

这是一种热闹,人们在其中并不忘却自己,各自盯着各人目前的世界。这景象,在七十年前也不会两样。这些彩菌,不知点缀过多少民族的童话,它们一定也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想吧。

生命之美好

《有加利树》

冯至

你秋风里萧萧的玉树——

是一片音乐在我耳旁筑起一座严肃的庙堂,

让我小心翼翼地走入;

又是插入晴空的高塔,

在我的面前高高耸起,

有如一个圣者的身体,

升华了全城市的喧哗。

你无时不脱你的躯壳,

凋零里只看着你成长;

在阡陌纵横的田野上

我把你看成我的引导:

祝你永生,

我愿一步步,

化身为你根下的泥土。

有时在月夜里,月光把被微风摇摆的叶子镀成银色,我们望着它每瞬间都在生长,仿佛把我们的身体,我们的周围,甚至全山都带着生长起来。望久了,自己的灵魂有些担当不起,感到悚然,好像对着一个崇高的严峻的圣者,你不随着他走,就得和他离开,中间不容有妥协。

生命之渺小

自然风物 特点、联想/想象 “生命滋养”

小溪 可爱、清冽 养育过往日那村里的人们 人类声息相通

鼠麴草 名贵、谦虚、纯洁、坚强 村女(少女)、羊、山、树 生命之宁静

彩菌 俯拾皆是、色彩明丽 七十年前采菌的热闹、点缀、滋养 生命之美好

有加利树 高耸、生长旺盛 崇高的严峻的圣者 生命之渺小

野狗的嗥叫 骇人、可怖 海上的飓风、寒带的雪潮;威胁村民 生命对疾苦的恐惧

麂子的嘶声 温良而机警 两角之间的幻境 死亡的可怕(生命的庄严与神圣)

【追问】作者所说的“这一切”,也包括像野狗、狂风、狡诈的猎夫这一些比较丑恶的不和谐的“意象”吗?这些能谈得上是滋养、坦白和恩惠吗?这些不和谐的“意象”是否象征着什么?

山村的种种和谐的或是不和谐的,都是人生的一种映射,威胁与苦难也是一种滋养。

这些不和谐的丑恶的东西可能象征着“浩劫”,象征着当时“风雨如晦的时刻”,即使时空变幻,社会动荡不安要学会珍爱生命,珍爱自然,珍爱和平。

三、活动二

“又如冯至先生,他近年来写了若干散文,实在都是诗的,那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”

——李广田 《文艺书简·谈散文》

课本P54学习提示说道:“冯至的《一个消逝了的山村》专注于平凡的原生态描写,追寻着一个消逝了的山村的余韵,颇有诗意。”请你选择文中的一个片段,将其改写为一首短诗。

【活动二】感受语言的诗意

一场绚烂的夜雨

淘尽了整个仲夏的热燎

沥尽了祈愿少女的忧思

希冀从晨光微熹中升起

胭脂般的菌子

深深浅浅

在阒静中吮吸着

仲夏的芬芳

妇女、孩提

手挎竹篮

撷株株菌子

曲子萦至云间

只教山河沉醉

(赵双)

黛墨般的路在心中蜿蜒

袅袅炊烟中是数不尽的粉墙黛瓦

这是红尘到不了的地方

没有一丝纷乱与忧扰

没有萍水相逢和不期而遇

当最后一只鹿在林间消失

耳畔只有干涸的古井

在幽幽地悲鸣

(金玟萱)

日暮西山

血色映天

野狗卷上山

却不见万物生机

萧风助势

刮走了一带盎然

留下一席呜咽

稍息间

只听儿童乍惊声

(许云鹏)

桉叶静悄悄地生长

清泠的月光下灵魂被照耀

生命在原野上蓦然盛放

与坟墓里死去的枯叶对话

自然将肃穆从眼瞳灌进脑海

于是

四肢白骨蔓延上了悚然

(黄思葳)

山脚林边孕清泉,

岁月无言润心田。

问君何能通我意?

溪水共饮情相连。

(王涵秋)

四、活动三

“我爱树下水滨明心见性的思想者, 却不爱访奇探胜的奇士。因为自然里无所谓奇,无所谓胜,纵使有些异乎寻常的现象,但在永恒的美中并不能显出什么特殊的意义。”

——冯至《<山水>后记》

【活动三】体悟“山村”的意义

古今中外的许多山水游记作品大都是写名川大山,即或不是,那也是有名有姓的,但冯至恰恰回避了这一点,他却选取了无名风景。

【活动三】体悟“山村”的意义

【思考】作者为何会选择这些“无名风景”来做文章呢?

【创作背景】1937年,因抗日战争爆发,冯至随同济大学内迁,一路辗转到达昆明后,冯至开始任教于西南联大。因城中时常遭受日军空袭,冯至一家后来迁居昆明杨家山林场的茅屋中。此处远离尘嚣,风物原始,自然界的一切本真地显露出来,无时无刻不在跟人对话。茅屋时期是冯至一生中最沉渊于自然和玄思的时期,他一生中最珍爱的三部书:诗集《十四行集》、散文集《山水》及小说《伍子胥》,都是在林场茅屋中诞生的。

【活动三】体悟“山村”的意义

【思考】作者笔下的这些“无名风景”他而言有怎样的意义?

§6我看见这幅图像,觉得我随身带来的纷扰都变成深秋的黄叶,自然而然地凋落了。

目睹过太多抗战时期的丑恶世相,冯至借山水草木的清绝来陶冶自己的性情,锤炼自己的人格。

审美体验&灵魂栖息地

在风雨如晦的时刻,我踏着那村里的人们也踏过的土地。觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关联。

历史与现实,时间与空间、生命与死亡,自然与人,一切界限都消失了,它们相生相融,共同组成一个“灵魂憩息之地”。

【追问】在抗日战火下,冯至表现出了 “歌德式”的诗性生活态度,即思想和灵魂超越现实的喧嚣,执着于对纯粹精神和艺术世界的追求。你是否赞同冯至的这种有意淡化战争和战争背景,在乱世之中找寻对山水的超越的做法?请说明理由。

【思辨阅读】

昆明作家群作为抗战文学中一个独特的存在,是一股在抗战救亡的主流叙述话语下隐藏着的试图着眼于文学性的潜流。它的价值在于对文学史完整与独立性的建构,还在于文学对个体生命深处即心灵的观照与救赎。

13班:盛子涵、黄思葳、柴梦宇

14班:李承涵、萧凡理、朱韵帆、陆馨妍、何文平、周资超

一个消逝了的山村

冯至

“大自然的景物有百分之一能写进历史,千分之一能成为景观,万分之一能激发诗情。这就是我们赖以生存的大自然的神奇瑰丽之处。她繁富缤纷,延往续来,既孕育了万物生灵,又滋润了人类灵魂。古往今来,无数文人墨客面对那即使是只有万分之一才能激发诗情的景物,寄怀感慨,与自然同悲喜、共哀乐。 ”

——余秋雨《千年一叹》

冯至

一、整体感知

整体感知

【思考1】你能从文章中找到线索,在时间轴上梳理这个“消逝了的山村”的“前世今生”吗?(迅速浏览课文)

整体感知

【思考2】是什么使作者从“当下” 触及到“前世”的山村?(用原文回答,抓关键词句)

§1但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。

§2但是我们从城内向这里来的中途,忽然觉得踏上了一条旧路。……我在那条路上走时,好像是走着两条道路:一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去。

§3现在就是一间房屋的地基都寻不到了,只剩下树林、草原、溪水……都隐藏着一小段兴衰的历史吧。

§4我们没有方法追寻它们,只有在草木之间感到一些它们的余韵。

整体感知

【追问1】如何理解“我在那条路上走时,好像是走着两条道路:一条引我走近山居,另一条路是引我走到过去。”

只有树木的地带

只有草的山坡

(空间)

过去

(时间)

现在

(时间)

曾经有过房屋

曾经有过田园

(时间)

旧路

整体感知

【追问2】看到了“石路的残迹”“旧路”“草木”等,作者接下来是要去查阅资料、研究历史,试图还原这个山村70年前的真实面貌吗?

§4我不能研究这个山村的历史,也不愿用想象来装饰它。

二、活动一

【思考】作者在第四段中说道“只有在草木之间感到一些它们的余韵。”在文章的最后又写道:“两三年来,这一切,给我的生命许多滋养。”请结合全文谈谈“这一切”指的是什么?它们具有怎样的特点?作者由从它们身上生发了怎样的联想和想象?获得了怎样的“生命滋养”?(小组交流,完善表格)

【活动一】品味自然的哲思

自然风物 特点、联想/想象 “生命滋养”

我们感谢它,若是没有它,我们就不能在这里居住,那山村也不会曾经在这里滋长。这清冽的泉水,养育我们,同时也养育过往日那村里的人们。人和人,只要是共同吃过一棵树上的果实,共同饮过一条河里的水,或是共同担受过一个地方的风雨,不管是时间或空间把他们隔离得有多么远,彼此都会感到几分亲切,彼此的生命都有些声息相通的地方。

人类的声息相通

“小溪的水源”

山村生命的起源

不同时空的生命声息相通的纽带。

《鼠麴草》

冯至

我常常想到人的一生,

便不由得要向你祈祷。

你一丛白茸茸的小草,

不曾辜负了一个名称;

但你躲避着一切名称,

过一个渺小的生活,

不辜负高贵和洁白,

默默地成就你的死生。

一切的形容、一切喧嚣,

到你身边,有的就凋落,

有的化成了你的静默:

这是你伟大的骄傲,

却在你的否定里完成。

我向你祈祷,为了人生。

——1941年

这使我知道,一个小生命是怎样鄙弃了一切浮夸,孑然一身担当着一个大宇宙。那消逝了的村庄必定也曾经像是这个少女,抱着自己的朴质,春秋佳日,被这些白色的小草围绕着,在山腰里,在山腰里一言不语地负担着一切。后来一个横来的命运使它骤然死去,不留下一些夸耀后人的事迹。

生命之宁静

这是一种热闹,人们在其中并不忘却自己,各自盯着各人目前的世界。这景象,在七十年前也不会两样。这些彩菌,不知点缀过多少民族的童话,它们一定也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想吧。

生命之美好

《有加利树》

冯至

你秋风里萧萧的玉树——

是一片音乐在我耳旁筑起一座严肃的庙堂,

让我小心翼翼地走入;

又是插入晴空的高塔,

在我的面前高高耸起,

有如一个圣者的身体,

升华了全城市的喧哗。

你无时不脱你的躯壳,

凋零里只看着你成长;

在阡陌纵横的田野上

我把你看成我的引导:

祝你永生,

我愿一步步,

化身为你根下的泥土。

有时在月夜里,月光把被微风摇摆的叶子镀成银色,我们望着它每瞬间都在生长,仿佛把我们的身体,我们的周围,甚至全山都带着生长起来。望久了,自己的灵魂有些担当不起,感到悚然,好像对着一个崇高的严峻的圣者,你不随着他走,就得和他离开,中间不容有妥协。

生命之渺小

自然风物 特点、联想/想象 “生命滋养”

小溪 可爱、清冽 养育过往日那村里的人们 人类声息相通

鼠麴草 名贵、谦虚、纯洁、坚强 村女(少女)、羊、山、树 生命之宁静

彩菌 俯拾皆是、色彩明丽 七十年前采菌的热闹、点缀、滋养 生命之美好

有加利树 高耸、生长旺盛 崇高的严峻的圣者 生命之渺小

野狗的嗥叫 骇人、可怖 海上的飓风、寒带的雪潮;威胁村民 生命对疾苦的恐惧

麂子的嘶声 温良而机警 两角之间的幻境 死亡的可怕(生命的庄严与神圣)

【追问】作者所说的“这一切”,也包括像野狗、狂风、狡诈的猎夫这一些比较丑恶的不和谐的“意象”吗?这些能谈得上是滋养、坦白和恩惠吗?这些不和谐的“意象”是否象征着什么?

山村的种种和谐的或是不和谐的,都是人生的一种映射,威胁与苦难也是一种滋养。

这些不和谐的丑恶的东西可能象征着“浩劫”,象征着当时“风雨如晦的时刻”,即使时空变幻,社会动荡不安要学会珍爱生命,珍爱自然,珍爱和平。

三、活动二

“又如冯至先生,他近年来写了若干散文,实在都是诗的,那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”

——李广田 《文艺书简·谈散文》

课本P54学习提示说道:“冯至的《一个消逝了的山村》专注于平凡的原生态描写,追寻着一个消逝了的山村的余韵,颇有诗意。”请你选择文中的一个片段,将其改写为一首短诗。

【活动二】感受语言的诗意

一场绚烂的夜雨

淘尽了整个仲夏的热燎

沥尽了祈愿少女的忧思

希冀从晨光微熹中升起

胭脂般的菌子

深深浅浅

在阒静中吮吸着

仲夏的芬芳

妇女、孩提

手挎竹篮

撷株株菌子

曲子萦至云间

只教山河沉醉

(赵双)

黛墨般的路在心中蜿蜒

袅袅炊烟中是数不尽的粉墙黛瓦

这是红尘到不了的地方

没有一丝纷乱与忧扰

没有萍水相逢和不期而遇

当最后一只鹿在林间消失

耳畔只有干涸的古井

在幽幽地悲鸣

(金玟萱)

日暮西山

血色映天

野狗卷上山

却不见万物生机

萧风助势

刮走了一带盎然

留下一席呜咽

稍息间

只听儿童乍惊声

(许云鹏)

桉叶静悄悄地生长

清泠的月光下灵魂被照耀

生命在原野上蓦然盛放

与坟墓里死去的枯叶对话

自然将肃穆从眼瞳灌进脑海

于是

四肢白骨蔓延上了悚然

(黄思葳)

山脚林边孕清泉,

岁月无言润心田。

问君何能通我意?

溪水共饮情相连。

(王涵秋)

四、活动三

“我爱树下水滨明心见性的思想者, 却不爱访奇探胜的奇士。因为自然里无所谓奇,无所谓胜,纵使有些异乎寻常的现象,但在永恒的美中并不能显出什么特殊的意义。”

——冯至《<山水>后记》

【活动三】体悟“山村”的意义

古今中外的许多山水游记作品大都是写名川大山,即或不是,那也是有名有姓的,但冯至恰恰回避了这一点,他却选取了无名风景。

【活动三】体悟“山村”的意义

【思考】作者为何会选择这些“无名风景”来做文章呢?

【创作背景】1937年,因抗日战争爆发,冯至随同济大学内迁,一路辗转到达昆明后,冯至开始任教于西南联大。因城中时常遭受日军空袭,冯至一家后来迁居昆明杨家山林场的茅屋中。此处远离尘嚣,风物原始,自然界的一切本真地显露出来,无时无刻不在跟人对话。茅屋时期是冯至一生中最沉渊于自然和玄思的时期,他一生中最珍爱的三部书:诗集《十四行集》、散文集《山水》及小说《伍子胥》,都是在林场茅屋中诞生的。

【活动三】体悟“山村”的意义

【思考】作者笔下的这些“无名风景”他而言有怎样的意义?

§6我看见这幅图像,觉得我随身带来的纷扰都变成深秋的黄叶,自然而然地凋落了。

目睹过太多抗战时期的丑恶世相,冯至借山水草木的清绝来陶冶自己的性情,锤炼自己的人格。

审美体验&灵魂栖息地

在风雨如晦的时刻,我踏着那村里的人们也踏过的土地。觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关联。

历史与现实,时间与空间、生命与死亡,自然与人,一切界限都消失了,它们相生相融,共同组成一个“灵魂憩息之地”。

【追问】在抗日战火下,冯至表现出了 “歌德式”的诗性生活态度,即思想和灵魂超越现实的喧嚣,执着于对纯粹精神和艺术世界的追求。你是否赞同冯至的这种有意淡化战争和战争背景,在乱世之中找寻对山水的超越的做法?请说明理由。

【思辨阅读】

昆明作家群作为抗战文学中一个独特的存在,是一股在抗战救亡的主流叙述话语下隐藏着的试图着眼于文学性的潜流。它的价值在于对文学史完整与独立性的建构,还在于文学对个体生命深处即心灵的观照与救赎。

13班:盛子涵、黄思葳、柴梦宇

14班:李承涵、萧凡理、朱韵帆、陆馨妍、何文平、周资超