第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-20 10:58:53 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第1课

中国古代政治制度的

形成与发展

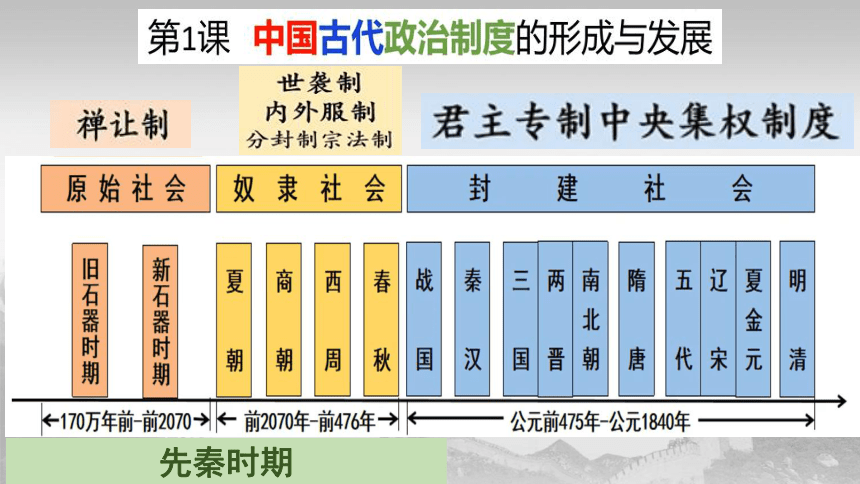

先秦时期

传贤 传子

先秦

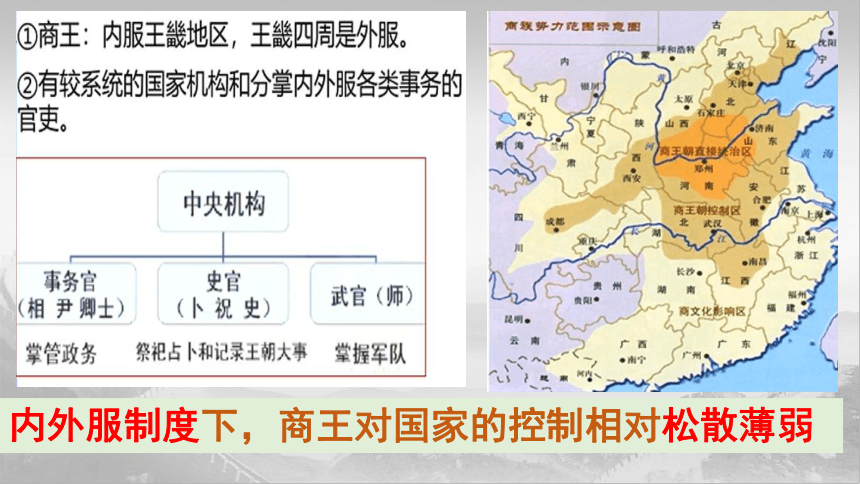

内外服制度下,商王对国家的控制相对松散薄弱

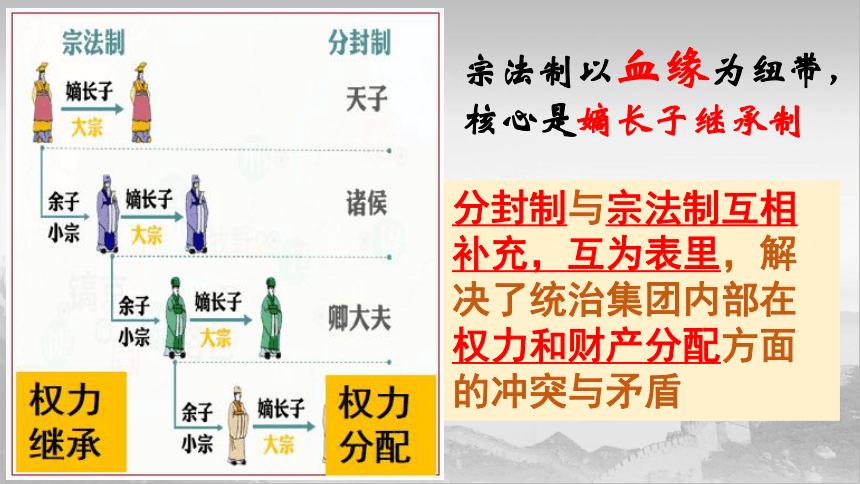

分封制与宗法制互相补充,互为表里,解决了统治集团内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾

宗法制以血缘为纽带,核心是嫡长子继承制

秦

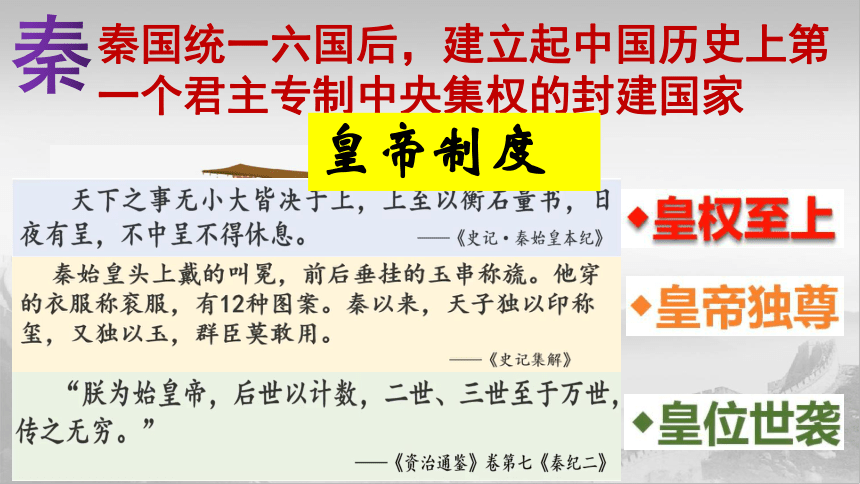

秦国统一六国后,建立起中国历史上第一个君主专制中央集权的封建国家

皇帝制度

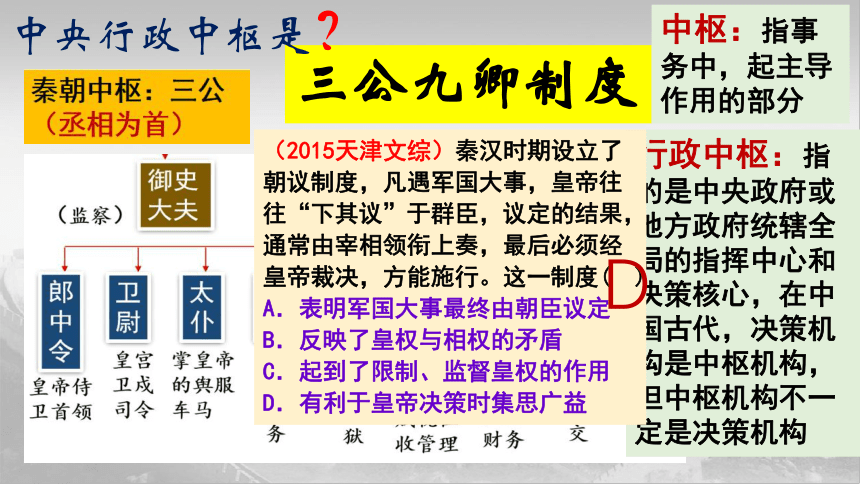

三公九卿制度

中央行政中枢是?

中枢:指事务中,起主导作用的部分

行政中枢:指的是中央政府或地方政府统辖全局的指挥中心和决策核心,在中国古代,决策机构是中枢机构,但中枢机构不一定是决策机构

(2015天津文综)秦汉时期设立了朝议制度,凡遇军国大事,皇帝往往“下其议”于群臣,议定的结果,通常由宰相领衔上奏,最后必须经皇帝裁决,方能施行。这一制度( )

A.表明军国大事最终由朝臣议定 B.反映了皇权与相权的矛盾

C.起到了限制、监督皇权的作用 D.有利于皇帝决策时集思广益

D

汉

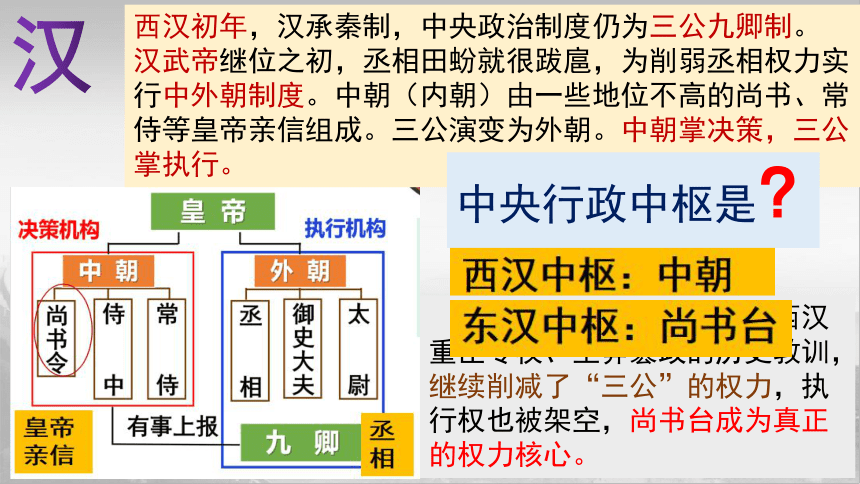

西汉初年,汉承秦制,中央政治制度仍为三公九卿制。

汉武帝继位之初,丞相田蚡就很跋扈,为削弱丞相权力实行中外朝制度。中朝(内朝)由一些地位不高的尚书、常侍等皇帝亲信组成。三公演变为外朝。中朝掌决策,三公掌执行。

东汉,光武帝刘秀吸取了西汉重臣专权、王莽篡政的历史教训,继续削减了“三公”的权力,执行权也被架空,尚书台成为真正的权力核心。

中央行政中枢是?

唐

(中枢体制的创新)

创新之处:

相权三分 职权分明

互相牵制 加强皇权

(2020浙江卷)唐朝自太宗时起,有了以他官为宰相的记载。一些官员以“参议朝政”“参知政事”等名号预宰相事;一些元老重臣则以“平章事”或“同三品”等名号参与决策。唐代的宰相是一个集体,宰相议政办公的地方就是政事堂。政事堂的设立,反映了( )

A.相权有所分散 B.官僚政治趋向贵族化

C.“外朝”参议要政 D.政治决策走向透明开放

A

“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员会制。” ——钱穆《国史新论》

群相制度

A

宋

二府三司制

“中书不与知兵,增兵多少不知也;枢密院要兵则添,财用有无不知也;……三司但知支办衣粮,日日增添,不敢论列,谓兵非职事也。”据此可知,北宋前期的中枢机制( )

A.以文制武军政对立

B.三省并立相权削弱

C.机构重叠官员冗滥

D.分权过度缺乏协作

D

A

元

行省制

A

明

内阁制

清

军机处制

标志着封建君主专制达到顶峰

行政中枢演变的特点

封建社会不断地寻找一种既有效率又无威胁的辅政制度

行政中枢作为君主专制的防错机制存在,既是对皇帝的辅佐也是对皇权的制约。

特点一:始终围绕加强皇权和削弱相权来进行的,皇权和相权的矛盾斗争是变化的主要动因。

唐代一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书门下之章发下,必得中书、门下二省共同认可,那道敕书才算合法。由此可见,唐朝( )

A.皇权受到一定制约

B.氶相权力大于皇权

C.门下省高于中书省

D.皇权受到严重威胁

A

唐初,由三省执掌国家政务,三省分别负责起草、审议、执行政令。之后,中书和门下两省合署办公。宋朝时期,门下和尚书两省实际上逐渐被废止。这种变化反映了( )

A.政治体制受到现实需要的制约 B.君主专制呈现明显弱化趋势

C.唐宋时期的中央集权大大削弱 D.行政效率提高相权得到加强

官僚政治与皇权政治力求平衡

因事而设,因时而变

动

脑

练

手

动

练

古代君主在设计政治制度时,面临两个难题:

第一,如何防止官僚集团坐大,形成对皇权的威胁与挑战?

第二,如何防止地方力量坐大,形成对中央政府的致命挑战?

君主专制

中央集权

古代地方行政的演进

先秦

商 内外服制

西周 分封制

“服”即职事,本意为服事天子。内服是商人本族的活动区域,即商王直接统治的王畿地区;外服是商族以外的附属国即方国。商王与方国首领几乎没有血缘关系,独立性强关系松散。

周王与诸侯国君大多存在血缘关系,凝聚力强,但诸侯国仍有一定的独立性,未实现中央集权。

分封制是较内外服制更进一步的政治制度

秦

秦汉以后,随着郡县制取代分封制,除帝王继统仍由皇族血缘确定之外,各级权力机构官员的任用主要是通过体现“尚贤”原则的各种选拔制度。这一现象( )

A.表明封建专制皇权日益衰弱

B.意味着宗法制影响的消除

C.说明政权与族权进一步分离

D.是科举制推行的必然结果

郡县制

C

汉

西汉初年,地方上实行郡国并行制

汉武帝时颁布“推恩令”,规定诸侯王死后,嫡长子继承王位;其他子弟分割王国部分土地为列侯,列侯归汉郡统辖。名为“推恩”,实为软性削藩,虽诸侯国仍长期存在但中央集权得以加强。

东汉监察区“州”演变为一级行政机构

唐玄宗时为了巩固边防,在边境设置军镇(又称藩镇、方镇),长官为节度使。节度使自募军队、任免官吏、自行征税,逐渐发展成为地方割据势力。755—763年安史之乱,虽最终被平定,但藩镇林立局面延续了百余年。

唐

元

行省制

行省拥有大权,但受中央节制,为中央工作,权力大而不专

元朝行省制度的基本特征:行省制度的双重性和代表中央分驭各地的使命

元朝在地方设置行中书省,作为中书省在地方的派出机构,掌管一省政务,后来,行省演变为地方常设的地方最高一级行政单位。

明初废行省,地方分设三司(布政司管民政、财务、按察司掌刑法、都指挥使司掌兵务,调兵则由中央),直属六部。明中叶以后,皇帝临时派遣的巡抚逐渐演变为三司之上的地方最高行政长官。三司分权,设立巡抚。明代的巡抚,还不是以省为单位的固定辖区,具有临时性,多担任军事方面的职责。

明

到清朝,巡抚由临时委派到永久存在,成了一省长官;由负责监察到负责地方行政;由一般加衔到正式建制。尤其是总督,节制一省或数省的军政大权,形成省府县三级行政制度,是清代实施地方要地及边区统治的重要官制设计。

清

古代地方行政的演进特点:

围绕中央集权的方向发展的

中央对地方的控制逐渐加强

趋势:

皇权逐步强化,相权削弱直至被废除

中央权力不断加强;地方权力不断削弱

感 谢 !

“权势不可以借人”

“能独断者故可以为天下王”

——《韩非子》

第1课

中国古代政治制度的

形成与发展

先秦时期

传贤 传子

先秦

内外服制度下,商王对国家的控制相对松散薄弱

分封制与宗法制互相补充,互为表里,解决了统治集团内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾

宗法制以血缘为纽带,核心是嫡长子继承制

秦

秦国统一六国后,建立起中国历史上第一个君主专制中央集权的封建国家

皇帝制度

三公九卿制度

中央行政中枢是?

中枢:指事务中,起主导作用的部分

行政中枢:指的是中央政府或地方政府统辖全局的指挥中心和决策核心,在中国古代,决策机构是中枢机构,但中枢机构不一定是决策机构

(2015天津文综)秦汉时期设立了朝议制度,凡遇军国大事,皇帝往往“下其议”于群臣,议定的结果,通常由宰相领衔上奏,最后必须经皇帝裁决,方能施行。这一制度( )

A.表明军国大事最终由朝臣议定 B.反映了皇权与相权的矛盾

C.起到了限制、监督皇权的作用 D.有利于皇帝决策时集思广益

D

汉

西汉初年,汉承秦制,中央政治制度仍为三公九卿制。

汉武帝继位之初,丞相田蚡就很跋扈,为削弱丞相权力实行中外朝制度。中朝(内朝)由一些地位不高的尚书、常侍等皇帝亲信组成。三公演变为外朝。中朝掌决策,三公掌执行。

东汉,光武帝刘秀吸取了西汉重臣专权、王莽篡政的历史教训,继续削减了“三公”的权力,执行权也被架空,尚书台成为真正的权力核心。

中央行政中枢是?

唐

(中枢体制的创新)

创新之处:

相权三分 职权分明

互相牵制 加强皇权

(2020浙江卷)唐朝自太宗时起,有了以他官为宰相的记载。一些官员以“参议朝政”“参知政事”等名号预宰相事;一些元老重臣则以“平章事”或“同三品”等名号参与决策。唐代的宰相是一个集体,宰相议政办公的地方就是政事堂。政事堂的设立,反映了( )

A.相权有所分散 B.官僚政治趋向贵族化

C.“外朝”参议要政 D.政治决策走向透明开放

A

“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员会制。” ——钱穆《国史新论》

群相制度

A

宋

二府三司制

“中书不与知兵,增兵多少不知也;枢密院要兵则添,财用有无不知也;……三司但知支办衣粮,日日增添,不敢论列,谓兵非职事也。”据此可知,北宋前期的中枢机制( )

A.以文制武军政对立

B.三省并立相权削弱

C.机构重叠官员冗滥

D.分权过度缺乏协作

D

A

元

行省制

A

明

内阁制

清

军机处制

标志着封建君主专制达到顶峰

行政中枢演变的特点

封建社会不断地寻找一种既有效率又无威胁的辅政制度

行政中枢作为君主专制的防错机制存在,既是对皇帝的辅佐也是对皇权的制约。

特点一:始终围绕加强皇权和削弱相权来进行的,皇权和相权的矛盾斗争是变化的主要动因。

唐代一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书门下之章发下,必得中书、门下二省共同认可,那道敕书才算合法。由此可见,唐朝( )

A.皇权受到一定制约

B.氶相权力大于皇权

C.门下省高于中书省

D.皇权受到严重威胁

A

唐初,由三省执掌国家政务,三省分别负责起草、审议、执行政令。之后,中书和门下两省合署办公。宋朝时期,门下和尚书两省实际上逐渐被废止。这种变化反映了( )

A.政治体制受到现实需要的制约 B.君主专制呈现明显弱化趋势

C.唐宋时期的中央集权大大削弱 D.行政效率提高相权得到加强

官僚政治与皇权政治力求平衡

因事而设,因时而变

动

脑

练

手

动

练

古代君主在设计政治制度时,面临两个难题:

第一,如何防止官僚集团坐大,形成对皇权的威胁与挑战?

第二,如何防止地方力量坐大,形成对中央政府的致命挑战?

君主专制

中央集权

古代地方行政的演进

先秦

商 内外服制

西周 分封制

“服”即职事,本意为服事天子。内服是商人本族的活动区域,即商王直接统治的王畿地区;外服是商族以外的附属国即方国。商王与方国首领几乎没有血缘关系,独立性强关系松散。

周王与诸侯国君大多存在血缘关系,凝聚力强,但诸侯国仍有一定的独立性,未实现中央集权。

分封制是较内外服制更进一步的政治制度

秦

秦汉以后,随着郡县制取代分封制,除帝王继统仍由皇族血缘确定之外,各级权力机构官员的任用主要是通过体现“尚贤”原则的各种选拔制度。这一现象( )

A.表明封建专制皇权日益衰弱

B.意味着宗法制影响的消除

C.说明政权与族权进一步分离

D.是科举制推行的必然结果

郡县制

C

汉

西汉初年,地方上实行郡国并行制

汉武帝时颁布“推恩令”,规定诸侯王死后,嫡长子继承王位;其他子弟分割王国部分土地为列侯,列侯归汉郡统辖。名为“推恩”,实为软性削藩,虽诸侯国仍长期存在但中央集权得以加强。

东汉监察区“州”演变为一级行政机构

唐玄宗时为了巩固边防,在边境设置军镇(又称藩镇、方镇),长官为节度使。节度使自募军队、任免官吏、自行征税,逐渐发展成为地方割据势力。755—763年安史之乱,虽最终被平定,但藩镇林立局面延续了百余年。

唐

元

行省制

行省拥有大权,但受中央节制,为中央工作,权力大而不专

元朝行省制度的基本特征:行省制度的双重性和代表中央分驭各地的使命

元朝在地方设置行中书省,作为中书省在地方的派出机构,掌管一省政务,后来,行省演变为地方常设的地方最高一级行政单位。

明初废行省,地方分设三司(布政司管民政、财务、按察司掌刑法、都指挥使司掌兵务,调兵则由中央),直属六部。明中叶以后,皇帝临时派遣的巡抚逐渐演变为三司之上的地方最高行政长官。三司分权,设立巡抚。明代的巡抚,还不是以省为单位的固定辖区,具有临时性,多担任军事方面的职责。

明

到清朝,巡抚由临时委派到永久存在,成了一省长官;由负责监察到负责地方行政;由一般加衔到正式建制。尤其是总督,节制一省或数省的军政大权,形成省府县三级行政制度,是清代实施地方要地及边区统治的重要官制设计。

清

古代地方行政的演进特点:

围绕中央集权的方向发展的

中央对地方的控制逐渐加强

趋势:

皇权逐步强化,相权削弱直至被废除

中央权力不断加强;地方权力不断削弱

感 谢 !

“权势不可以借人”

“能独断者故可以为天下王”

——《韩非子》

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理