2021-2022学年八年级地理下学期人教版第五章中国的地理差异复习课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年八年级地理下学期人教版第五章中国的地理差异复习课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-07-20 14:16:59 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

中国的地域差异复习

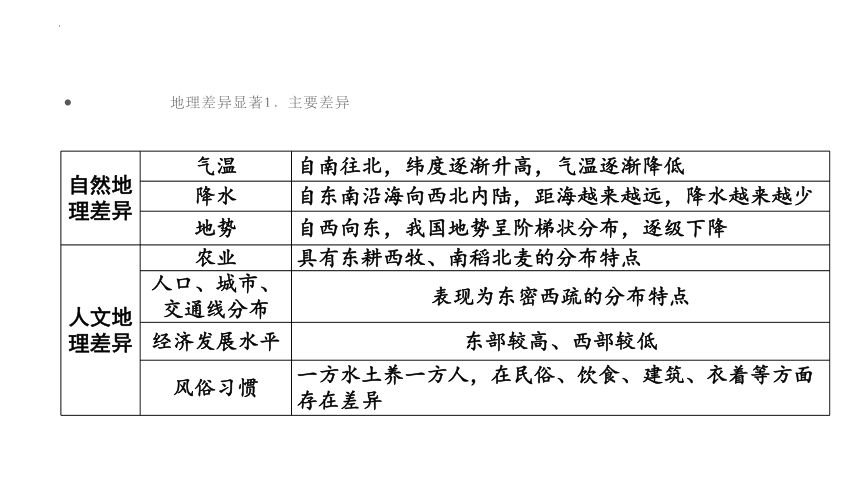

地理差异显著1.主要差异

自然地 理差异 气温 自南往北,纬度逐渐升高,气温逐渐降低

降水 自东南沿海向西北内陆,距海越来越远,降水越来越少

地势 自西向东,我国地势呈阶梯状分布,逐级下降

人文地 理差异 农业 具有东耕西牧、南稻北麦的分布特点

人口、城市、交通线分布 表现为东密西疏的分布特点

经济发展水平 东部较高、西部较低

风俗习惯 一方水土养一方人,在民俗、饮食、建筑、衣着等方面存在差异

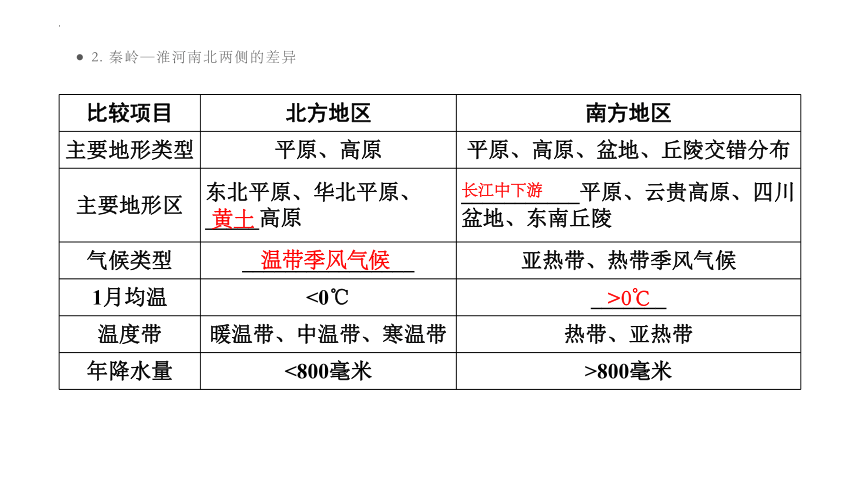

2. 秦岭—淮河南北两侧的差异

比较项目 北方地区 南方地区

主要地形类型 平原、高原 平原、高原、盆地、丘陵交错分布

主要地形区 东北平原、华北平原、_____高原 ___________平原、云贵高原、四川盆地、东南丘陵

气候类型 ________________ 亚热带、热带季风气候

1月均温 <0℃ _______

温度带 暖温带、中温带、寒温带 热带、亚热带

年降水量 <800毫米 >800毫米

黄土

长江中下游

温带季风气候

>0℃

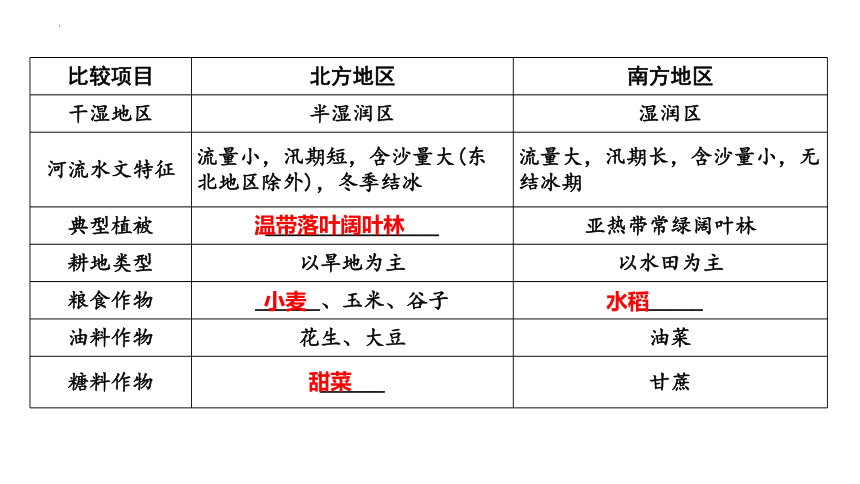

比较项目 北方地区 南方地区

干湿地区 半湿润区 湿润区

河流水文特征 流量小,汛期短,含沙量大(东北地区除外),冬季结冰 流量大,汛期长,含沙量小,无结冰期

典型植被 ________________ 亚热带常绿阔叶林

耕地类型 以旱地为主 以水田为主

粮食作物 ______、玉米、谷子 ______

油料作物 花生、大豆 油菜

糖料作物 ______ 甘蔗

温带落叶阔叶林

小麦

水稻

甜菜

比较项目 北方地区 南方地区

作物熟制 一年一熟或两年三熟 一年两熟至三熟

典型水果 苹果、枣 柑橘、香蕉、椰子

传统饮食 以面食为主 以米饭为主

传统民居 屋顶坡度较小,墙体较厚; 防寒保暖 屋顶坡度较大,墙体高;

通风散热

传统运输方式 以陆运为主 ______________

传统体育项目 溜冰、滑雪 游泳、赛龙舟

以水运为主

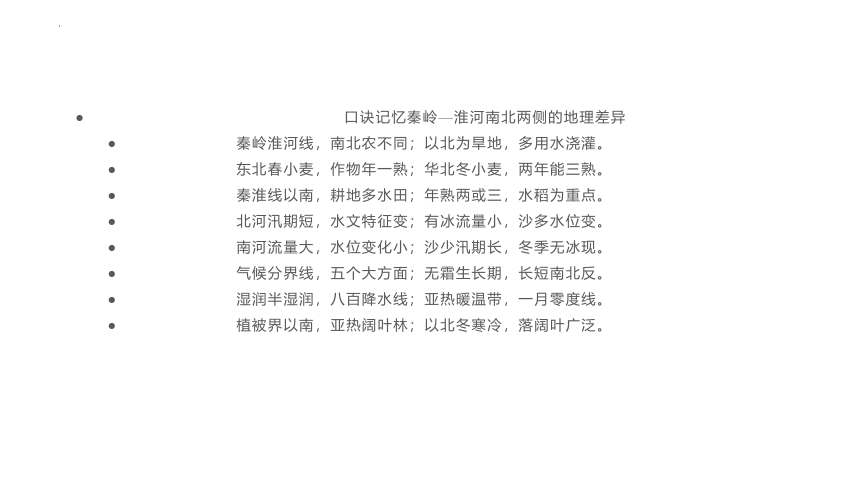

口诀记忆秦岭—淮河南北两侧的地理差异

秦岭淮河线,南北农不同;以北为旱地,多用水浇灌。

东北春小麦,作物年一熟;华北冬小麦,两年能三熟。

秦淮线以南,耕地多水田;年熟两或三,水稻为重点。

北河汛期短,水文特征变;有冰流量小,沙多水位变。

南河流量大,水位变化小;沙少汛期长,冬季无冰现。

气候分界线,五个大方面;无霜生长期,长短南北反。

湿润半湿润,八百降水线;亚热暖温带,一月零度线。

植被界以南,亚热阔叶林;以北冬寒冷,落阔叶广泛。

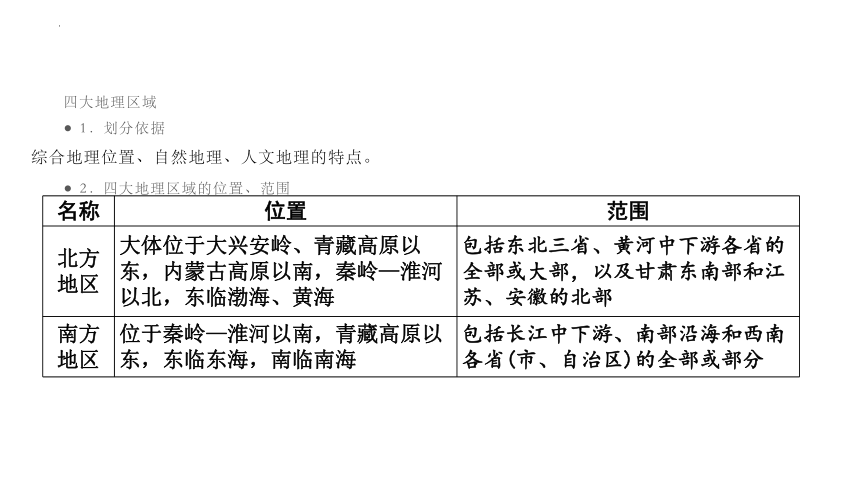

四大地理区域

1.划分依据

综合地理位置、自然地理、人文地理的特点。

2.四大地理区域的位置、范围

名称 位置 范围

北方地区 大体位于大兴安岭、青藏高原以东,内蒙古高原以南,秦岭—淮河以北,东临渤海、黄海 包括东北三省、黄河中下游各省的全部或大部,以及甘肃东南部和江苏、安徽的北部

南方地区 位于秦岭—淮河以南,青藏高原以东,东临东海,南临南海 包括长江中下游、南部沿海和西南各省(市、自治区)的全部或部分

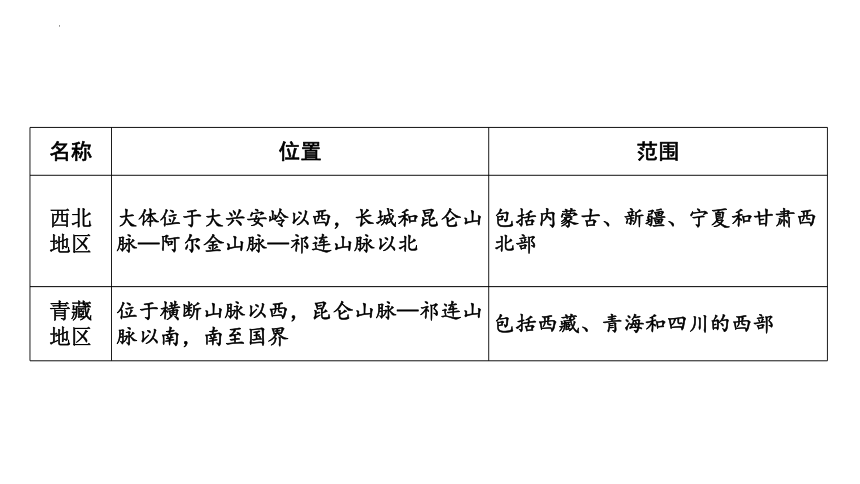

名称 位置 范围

西北 地区 大体位于大兴安岭以西,长城和昆仑山脉—阿尔金山脉—祁连山脉以北 包括内蒙古、新疆、宁夏和甘肃西北部

青藏 地区 位于横断山脉以西,昆仑山脉—祁连山脉以南,南至国界 包括西藏、青海和四川的西部

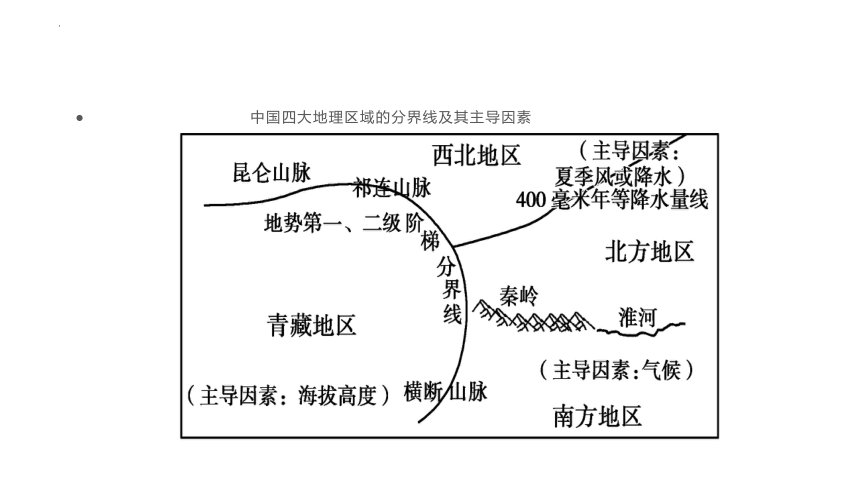

中国四大地理区域的分界线及其主导因素

1.秦岭——淮河的地理意义

(1)气温方面:1月0℃等温线经过的地方;暖温带与亚热带的分界线。

(2)降水方面:800毫米年等降水量线经过的地方;半湿润区与湿润区的分界线。

(3)气候方面:温带季风气候与亚热带季风气候的分界线。

(4)河流方面:黄河水系与长江水系的分界线;有无结冰期的分界线。

(5)农业方面:旱地与水田的分界线;小麦与水稻集中分布地区的分界线。

(6)区域方面:北方地区与南方地区的分界线;华北平原与长江中下游平原的分界线。

(7)植被方面:温带落叶阔叶林与亚热带常绿阔叶林的分界线。

2.中国四大地理区域的划分依据和主要地理差异

地理区域 北方地区 南方地区 西北地区 青藏地区

划分依据 位于我国季风区的北部地区、1月0℃等温线和800毫米年等降水量线以北 位于我国季风区的南部地区、1月0℃等温线和800毫米年等降水量线以南 非季风区、400毫米年等降水量线以西 受地势因素影响,海拔高,气候寒冷

地形特征 平原、高原为主 平原、盆地与高原、丘陵交错 高原和盆地为主 有世界上海拔最高的高原

主要气候类型及气候 特征 温带季风气候:夏季高温多雨,冬季寒冷干燥 亚热带季风气候、热带季风气候:热量充足,降水丰沛 温带大陆性气候:气候干旱,气温年较差和日较差较大 高原山地气候: 日照充足,

气温低

主要河流 黄河、海河、 黑龙江 长江、珠江 塔里木河 长江、黄河、澜沧江(上游)等

农业类型 旱作农业 水田农业 绿洲农业 (灌溉农业) 河谷农业

主要农作物 小麦、玉米、高粱、大豆、甜菜等 水稻、油菜等 小麦、瓜果、 棉花、甜菜等 青稞、豌豆等

谢谢

中国的地域差异复习

地理差异显著1.主要差异

自然地 理差异 气温 自南往北,纬度逐渐升高,气温逐渐降低

降水 自东南沿海向西北内陆,距海越来越远,降水越来越少

地势 自西向东,我国地势呈阶梯状分布,逐级下降

人文地 理差异 农业 具有东耕西牧、南稻北麦的分布特点

人口、城市、交通线分布 表现为东密西疏的分布特点

经济发展水平 东部较高、西部较低

风俗习惯 一方水土养一方人,在民俗、饮食、建筑、衣着等方面存在差异

2. 秦岭—淮河南北两侧的差异

比较项目 北方地区 南方地区

主要地形类型 平原、高原 平原、高原、盆地、丘陵交错分布

主要地形区 东北平原、华北平原、_____高原 ___________平原、云贵高原、四川盆地、东南丘陵

气候类型 ________________ 亚热带、热带季风气候

1月均温 <0℃ _______

温度带 暖温带、中温带、寒温带 热带、亚热带

年降水量 <800毫米 >800毫米

黄土

长江中下游

温带季风气候

>0℃

比较项目 北方地区 南方地区

干湿地区 半湿润区 湿润区

河流水文特征 流量小,汛期短,含沙量大(东北地区除外),冬季结冰 流量大,汛期长,含沙量小,无结冰期

典型植被 ________________ 亚热带常绿阔叶林

耕地类型 以旱地为主 以水田为主

粮食作物 ______、玉米、谷子 ______

油料作物 花生、大豆 油菜

糖料作物 ______ 甘蔗

温带落叶阔叶林

小麦

水稻

甜菜

比较项目 北方地区 南方地区

作物熟制 一年一熟或两年三熟 一年两熟至三熟

典型水果 苹果、枣 柑橘、香蕉、椰子

传统饮食 以面食为主 以米饭为主

传统民居 屋顶坡度较小,墙体较厚; 防寒保暖 屋顶坡度较大,墙体高;

通风散热

传统运输方式 以陆运为主 ______________

传统体育项目 溜冰、滑雪 游泳、赛龙舟

以水运为主

口诀记忆秦岭—淮河南北两侧的地理差异

秦岭淮河线,南北农不同;以北为旱地,多用水浇灌。

东北春小麦,作物年一熟;华北冬小麦,两年能三熟。

秦淮线以南,耕地多水田;年熟两或三,水稻为重点。

北河汛期短,水文特征变;有冰流量小,沙多水位变。

南河流量大,水位变化小;沙少汛期长,冬季无冰现。

气候分界线,五个大方面;无霜生长期,长短南北反。

湿润半湿润,八百降水线;亚热暖温带,一月零度线。

植被界以南,亚热阔叶林;以北冬寒冷,落阔叶广泛。

四大地理区域

1.划分依据

综合地理位置、自然地理、人文地理的特点。

2.四大地理区域的位置、范围

名称 位置 范围

北方地区 大体位于大兴安岭、青藏高原以东,内蒙古高原以南,秦岭—淮河以北,东临渤海、黄海 包括东北三省、黄河中下游各省的全部或大部,以及甘肃东南部和江苏、安徽的北部

南方地区 位于秦岭—淮河以南,青藏高原以东,东临东海,南临南海 包括长江中下游、南部沿海和西南各省(市、自治区)的全部或部分

名称 位置 范围

西北 地区 大体位于大兴安岭以西,长城和昆仑山脉—阿尔金山脉—祁连山脉以北 包括内蒙古、新疆、宁夏和甘肃西北部

青藏 地区 位于横断山脉以西,昆仑山脉—祁连山脉以南,南至国界 包括西藏、青海和四川的西部

中国四大地理区域的分界线及其主导因素

1.秦岭——淮河的地理意义

(1)气温方面:1月0℃等温线经过的地方;暖温带与亚热带的分界线。

(2)降水方面:800毫米年等降水量线经过的地方;半湿润区与湿润区的分界线。

(3)气候方面:温带季风气候与亚热带季风气候的分界线。

(4)河流方面:黄河水系与长江水系的分界线;有无结冰期的分界线。

(5)农业方面:旱地与水田的分界线;小麦与水稻集中分布地区的分界线。

(6)区域方面:北方地区与南方地区的分界线;华北平原与长江中下游平原的分界线。

(7)植被方面:温带落叶阔叶林与亚热带常绿阔叶林的分界线。

2.中国四大地理区域的划分依据和主要地理差异

地理区域 北方地区 南方地区 西北地区 青藏地区

划分依据 位于我国季风区的北部地区、1月0℃等温线和800毫米年等降水量线以北 位于我国季风区的南部地区、1月0℃等温线和800毫米年等降水量线以南 非季风区、400毫米年等降水量线以西 受地势因素影响,海拔高,气候寒冷

地形特征 平原、高原为主 平原、盆地与高原、丘陵交错 高原和盆地为主 有世界上海拔最高的高原

主要气候类型及气候 特征 温带季风气候:夏季高温多雨,冬季寒冷干燥 亚热带季风气候、热带季风气候:热量充足,降水丰沛 温带大陆性气候:气候干旱,气温年较差和日较差较大 高原山地气候: 日照充足,

气温低

主要河流 黄河、海河、 黑龙江 长江、珠江 塔里木河 长江、黄河、澜沧江(上游)等

农业类型 旱作农业 水田农业 绿洲农业 (灌溉农业) 河谷农业

主要农作物 小麦、玉米、高粱、大豆、甜菜等 水稻、油菜等 小麦、瓜果、 棉花、甜菜等 青稞、豌豆等

谢谢