13《读书:目的和前提》《上图书馆》课件(共14张PPT) 2021-2022学年高中语文统编版必修上册

文档属性

| 名称 | 13《读书:目的和前提》《上图书馆》课件(共14张PPT) 2021-2022学年高中语文统编版必修上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-20 18:08:16 | ||

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

13.读书:目的和前提(黑塞)

14.上图书馆(王佐良)

教学目标:

1.了解黑塞、王佐良及读书经历和感受。

2.了解随笔知识,品味文中哲理性语句。

3.学习获得教养途径,培养读书好习惯。

一、作者及文体:

黑塞:出生德国,后迁居瑞士,一生曾获诺贝尔奖、歌德奖等。爱好音乐与绘画,被称为“德国浪漫派最后的一个骑士”。

王佐良:是我国著名的翻译家,是英国文学研究专家之一,博览群书。本文就是王先生在回忆自己成长路上的上图书馆的读书经历,表达了对读书的热爱,“腹有诗书气自华”,让我们一路书香为伴吧。

随笔:是散文的一种,或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思,富有“理趣” 。

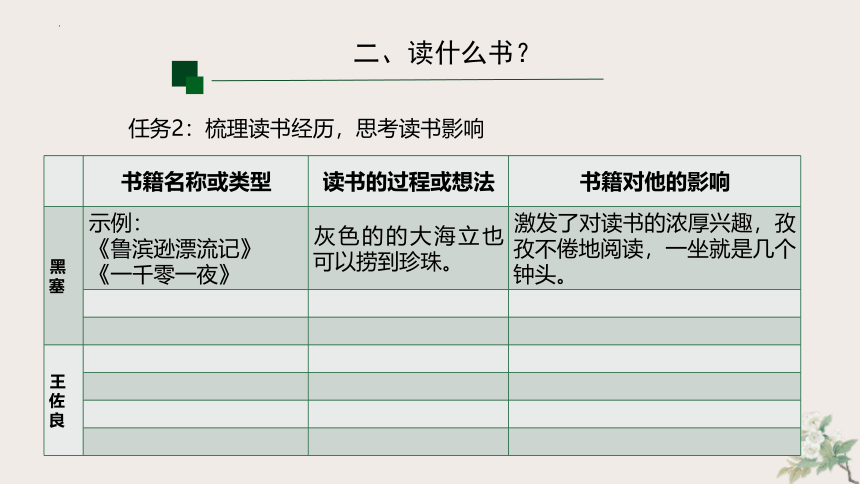

二、读什么书?

任务2:梳理读书经历,思考读书影响

书籍名称或类型 读书的过程或想法 书籍对他的影响

黑塞 示例: 《鲁滨逊漂流记》 《一千零一夜》 灰色的的大海立也可以捞到珍珠。 激发了对读书的浓厚兴趣,孜孜不倦地阅读,一坐就是几个钟头。

王佐良

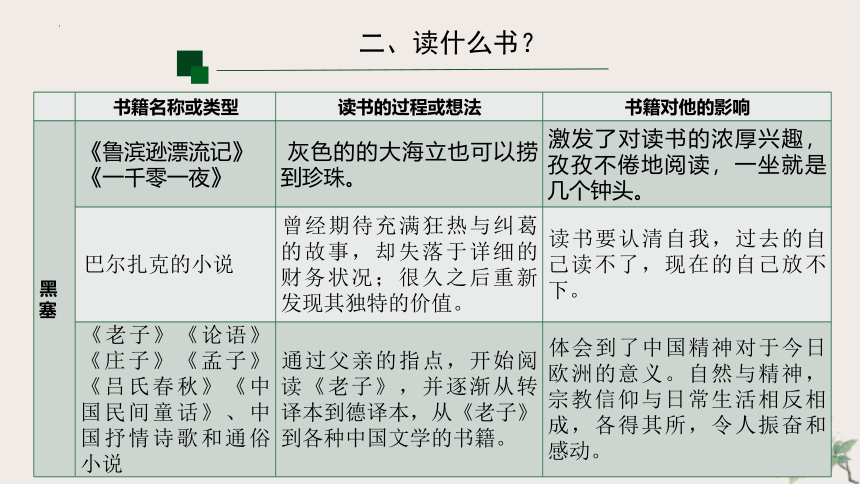

二、读什么书?

书籍名称或类型 读书的过程或想法 书籍对他的影响

黑塞 《鲁滨逊漂流记》 《一千零一夜》 灰色的的大海立也可以捞到珍珠。 激发了对读书的浓厚兴趣,孜孜不倦地阅读,一坐就是几个钟头。

巴尔扎克的小说 曾经期待充满狂热与纠葛的故事,却失落于详细的财务状况;很久之后重新发现其独特的价值。 读书要认清自我,过去的自己读不了,现在的自己放不下。

《老子》《论语》《庄子》《孟子》《吕氏春秋》《中国民间童话》、中国抒情诗歌和通俗小说 通过父亲的指点,开始阅读《老子》,并逐渐从转译本到德译本,从《老子》到各种中国文学的书籍。 体会到了中国精神对于今日欧洲的意义。自然与精神,宗教信仰与日常生活相反相成,各得其所,令人振奋和感动。

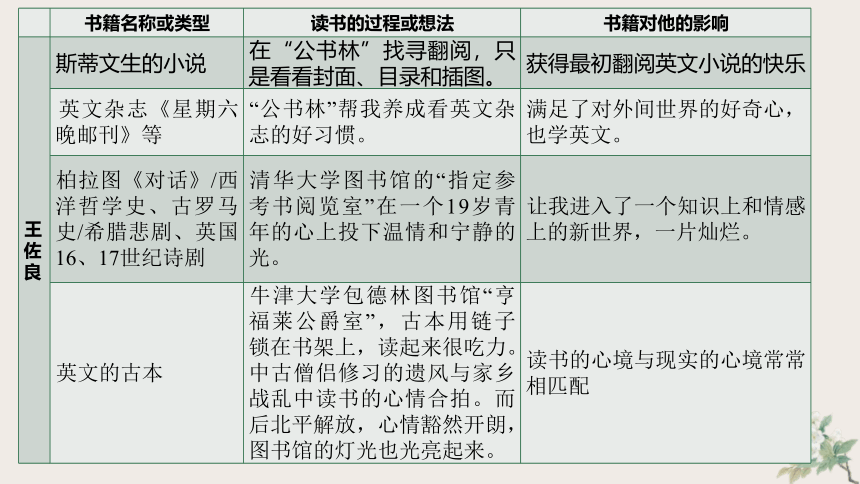

书籍名称或类型 读书的过程或想法 书籍对他的影响

王佐良 斯蒂文生的小说 在“公书林”找寻翻阅,只是看看封面、目录和插图。 获得最初翻阅英文小说的快乐

英文杂志《星期六晚邮刊》等 “公书林”帮我养成看英文杂志的好习惯。 满足了对外间世界的好奇心,也学英文。

柏拉图《对话》/西洋哲学史、古罗马史/希腊悲剧、英国16、17世纪诗剧 清华大学图书馆的“指定参考书阅览室”在一个19岁青年的心上投下温情和宁静的光。 让我进入了一个知识上和情感上的新世界,一片灿烂。

英文的古本 牛津大学包德林图书馆“亨福莱公爵室”,古本用链子锁在书架上,读起来很吃力。中古僧侣修习的遗风与家乡战乱中读书的心情合拍。而后北平解放,心情豁然开朗,图书馆的灯光也光亮起来。 读书的心境与现实的心境常常相匹配

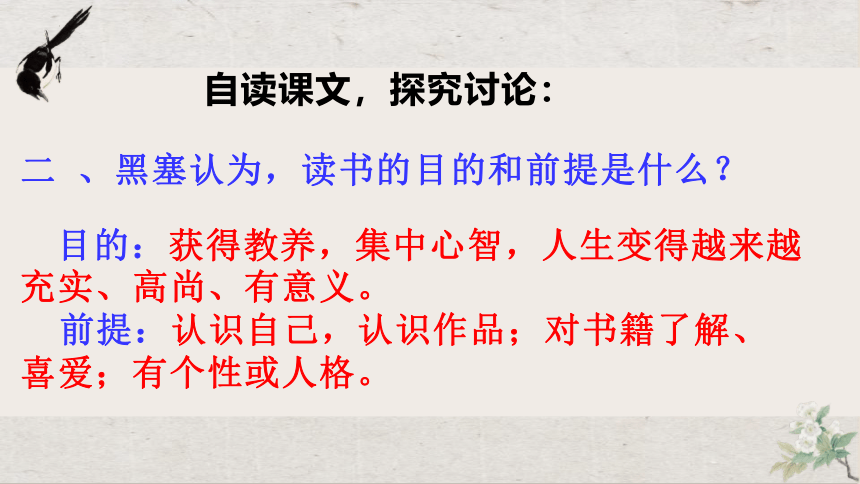

自读课文,探究讨论:

二 、黑塞认为,读书的目的和前提是什么?

目的:获得教养,集中心智,人生变得越来越充实、高尚、有意义。

前提:认识自己,认识作品;对书籍了解、喜爱;有个性或人格。

三、阅读课文,哪些句子引发了你对读书的哪些感悟?

1“为获得真正的教养……最重要的途径之一,就是研读世界文学”(感悟:读好书让人少走弯路,快速成长为有文化、有教养的人, “读书破万卷,下笔如有神” )。

2.“每个人都该在……了解和喜爱”(感悟:“适合自己的才是最好的” ,选择适合自己个性、兴趣的书来读效果才好)。

3.“有的人一生……读书人”(感悟:精读和泛读是两种读书好方法,喜欢的书,要“旧书不厌百回读,熟读深思子自知”)。

4.“孔子《论语》,我永远……美好无比”(感悟:中华文化博大精深,诸子百家,百花齐放,取其精华,去其糟粕;“古为今用,洋为中用”-毛泽东 ,“只有民族的才是世界的”-鲁迅 )。

5.“当今之世……有些轻视了”(感悟:放下手机,考上大学。《中国诗词大会》总冠军、“诗词才女”武亦姝被清华大学录取。

1.真正的教养:精神和心灵的完善

目的和前提(层进式)

2.获得教养途径:研读世界文学

读书目的:

集中心智

充实、高尚、有意义

读书前提:

认识自己、作品

了解、喜爱书籍

有个性、人格

3.如何研书:举本人事例论述

4.再次倡导读书(杰作)获得教养

四、层进式结构:

什么是教养→如何获得教养(举例论证)→发出倡议(读书获得教养)

五、课后拓展:

(一)读书名句:

1.书犹药也,善读之可以医愚。 —刘向

2.才须学也。非学无以广才,非志无以成学。—诸葛亮

3.读书是学习,摘抄是整理,写作是创造。—吴晗

4.知之者不如好之者,好之者不如乐之者。—孔子

5.天子重英豪,文章教儿曹。万般皆下品,惟有读书高。

6.博观而约取,厚积而薄发。—苏轼

7.理想的书籍是智慧的钥匙。—列夫·托尔斯泰

8.知识就是力量。—培根

9.书是人类进步的阶梯。—高尔基

10.读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。—歌德

(二)读书事例:

1.范仲淹两岁时就失去了父亲,母亲贫困没有依靠,就改嫁了常山朱氏。他长大后,知道自己出身于世代为官的人家,感动地哭着辞别母亲,到南都进入学堂。不分日夜刻苦学习,整整5年不曾解开衣服好好睡觉,身体疲倦,就用冷水冲头洗脸,经常连顿稠粥都吃不饱,每天要到太阳过午才开始吃粥。最终博通儒家经典的要领,慷慨有兼济天下的抱负。他经常朗诵自己作品中的两句话:“读书人应当在天下人忧之前先忧,在天下人乐之后才乐。”

2.相声大师侯宝林只上过三年学,由于他勤奋好学,在有限的时间里集中读了很多书。为了更好的训练语言艺术,他想买的一本明代的笑话书《谑浪》,可是跑遍北京城所有的旧书摊也未能如愿。后来,他听说在北京图书馆就有这部书,于是他决定把书抄回来慢慢看。适值隆冬,侯宝林顶着狂风,冒着大雪,一连十多天往北京图书馆跑去,就是为了每天能抄一点,最后一部十几万字的图书硬是被他抄完。

《上图书馆》解题:“上”所包含的情感有敬畏、感谢之意,一个“上”字,显示了图书馆是我一生进步的阶梯。

一、课文思路结构(快乐→经历→奇趣):

学生合作讨论,整理课文内容(图书馆、环境、收获或感受)

1.武昌公书林(中学): (1)环境:宽敞、舒服、优雅; (2) 读书:英文文学;(3) 感受:养成习惯,心情愉快。

2.清华大学图书馆(大学):(1)环境:红色外表、华丽而面积;(2)读书:西方文学;(3) 感受:教益极多;新世界,一片灿烂!

3. 牛津大学包德林图书馆(留学):(1)环境:建筑华美而照明差;

(2)读书:古籍 ;(3)感受:由不平静到心境豁然开朗 ;

4.英国圆形图书馆:(1) 环境:建筑华美、气象万千;(2)感受:侧面赞美其不同凡响(马克思常去的地方)。

二、探究:文中多处写到”“光”,找出这些句子读一读,体会作者的心情。

1.宽长的书桌上两端各立一个制的高台灯,它们在一个19岁膏年的心上投下了温情和宁静的光,是后来任何日光灯、自炽灯所不能比的。进入了一个知识上和情感上的新世界、一片灿烂!

(清华图书馆台灯的光温情宁静,是作者心境的写照,书籍的热爱,对那段美好的读书时光的无比珍视之情,也表现了愉悦的心情)

2.真实世界却在暗淡下来。“七七事变”一起,清华图书馆的灯光全灭了。

(日军侵华,历史的巨变让这一切都暗淡下米,“灯光全灭了”也是作者痛苦心情的写照)

3.然而照明相当差。当时还有一些古本是用链子锁在书架上的,把它们拉下来摊在桌上看也看得吃力,那种一灯如豆一心苦读的空气却合拍。初夏的阳光给了馆内更多光亮,我的心境也豁然开朗了。

(微弱的灯光下,照着用链子锁住的古书,阴暗的画面与作者一边心忧祖国战乱,一边忙于眼前繁重功课的压抑情结,两者互相映衬)

13.读书:目的和前提(黑塞)

14.上图书馆(王佐良)

教学目标:

1.了解黑塞、王佐良及读书经历和感受。

2.了解随笔知识,品味文中哲理性语句。

3.学习获得教养途径,培养读书好习惯。

一、作者及文体:

黑塞:出生德国,后迁居瑞士,一生曾获诺贝尔奖、歌德奖等。爱好音乐与绘画,被称为“德国浪漫派最后的一个骑士”。

王佐良:是我国著名的翻译家,是英国文学研究专家之一,博览群书。本文就是王先生在回忆自己成长路上的上图书馆的读书经历,表达了对读书的热爱,“腹有诗书气自华”,让我们一路书香为伴吧。

随笔:是散文的一种,或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思,富有“理趣” 。

二、读什么书?

任务2:梳理读书经历,思考读书影响

书籍名称或类型 读书的过程或想法 书籍对他的影响

黑塞 示例: 《鲁滨逊漂流记》 《一千零一夜》 灰色的的大海立也可以捞到珍珠。 激发了对读书的浓厚兴趣,孜孜不倦地阅读,一坐就是几个钟头。

王佐良

二、读什么书?

书籍名称或类型 读书的过程或想法 书籍对他的影响

黑塞 《鲁滨逊漂流记》 《一千零一夜》 灰色的的大海立也可以捞到珍珠。 激发了对读书的浓厚兴趣,孜孜不倦地阅读,一坐就是几个钟头。

巴尔扎克的小说 曾经期待充满狂热与纠葛的故事,却失落于详细的财务状况;很久之后重新发现其独特的价值。 读书要认清自我,过去的自己读不了,现在的自己放不下。

《老子》《论语》《庄子》《孟子》《吕氏春秋》《中国民间童话》、中国抒情诗歌和通俗小说 通过父亲的指点,开始阅读《老子》,并逐渐从转译本到德译本,从《老子》到各种中国文学的书籍。 体会到了中国精神对于今日欧洲的意义。自然与精神,宗教信仰与日常生活相反相成,各得其所,令人振奋和感动。

书籍名称或类型 读书的过程或想法 书籍对他的影响

王佐良 斯蒂文生的小说 在“公书林”找寻翻阅,只是看看封面、目录和插图。 获得最初翻阅英文小说的快乐

英文杂志《星期六晚邮刊》等 “公书林”帮我养成看英文杂志的好习惯。 满足了对外间世界的好奇心,也学英文。

柏拉图《对话》/西洋哲学史、古罗马史/希腊悲剧、英国16、17世纪诗剧 清华大学图书馆的“指定参考书阅览室”在一个19岁青年的心上投下温情和宁静的光。 让我进入了一个知识上和情感上的新世界,一片灿烂。

英文的古本 牛津大学包德林图书馆“亨福莱公爵室”,古本用链子锁在书架上,读起来很吃力。中古僧侣修习的遗风与家乡战乱中读书的心情合拍。而后北平解放,心情豁然开朗,图书馆的灯光也光亮起来。 读书的心境与现实的心境常常相匹配

自读课文,探究讨论:

二 、黑塞认为,读书的目的和前提是什么?

目的:获得教养,集中心智,人生变得越来越充实、高尚、有意义。

前提:认识自己,认识作品;对书籍了解、喜爱;有个性或人格。

三、阅读课文,哪些句子引发了你对读书的哪些感悟?

1“为获得真正的教养……最重要的途径之一,就是研读世界文学”(感悟:读好书让人少走弯路,快速成长为有文化、有教养的人, “读书破万卷,下笔如有神” )。

2.“每个人都该在……了解和喜爱”(感悟:“适合自己的才是最好的” ,选择适合自己个性、兴趣的书来读效果才好)。

3.“有的人一生……读书人”(感悟:精读和泛读是两种读书好方法,喜欢的书,要“旧书不厌百回读,熟读深思子自知”)。

4.“孔子《论语》,我永远……美好无比”(感悟:中华文化博大精深,诸子百家,百花齐放,取其精华,去其糟粕;“古为今用,洋为中用”-毛泽东 ,“只有民族的才是世界的”-鲁迅 )。

5.“当今之世……有些轻视了”(感悟:放下手机,考上大学。《中国诗词大会》总冠军、“诗词才女”武亦姝被清华大学录取。

1.真正的教养:精神和心灵的完善

目的和前提(层进式)

2.获得教养途径:研读世界文学

读书目的:

集中心智

充实、高尚、有意义

读书前提:

认识自己、作品

了解、喜爱书籍

有个性、人格

3.如何研书:举本人事例论述

4.再次倡导读书(杰作)获得教养

四、层进式结构:

什么是教养→如何获得教养(举例论证)→发出倡议(读书获得教养)

五、课后拓展:

(一)读书名句:

1.书犹药也,善读之可以医愚。 —刘向

2.才须学也。非学无以广才,非志无以成学。—诸葛亮

3.读书是学习,摘抄是整理,写作是创造。—吴晗

4.知之者不如好之者,好之者不如乐之者。—孔子

5.天子重英豪,文章教儿曹。万般皆下品,惟有读书高。

6.博观而约取,厚积而薄发。—苏轼

7.理想的书籍是智慧的钥匙。—列夫·托尔斯泰

8.知识就是力量。—培根

9.书是人类进步的阶梯。—高尔基

10.读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。—歌德

(二)读书事例:

1.范仲淹两岁时就失去了父亲,母亲贫困没有依靠,就改嫁了常山朱氏。他长大后,知道自己出身于世代为官的人家,感动地哭着辞别母亲,到南都进入学堂。不分日夜刻苦学习,整整5年不曾解开衣服好好睡觉,身体疲倦,就用冷水冲头洗脸,经常连顿稠粥都吃不饱,每天要到太阳过午才开始吃粥。最终博通儒家经典的要领,慷慨有兼济天下的抱负。他经常朗诵自己作品中的两句话:“读书人应当在天下人忧之前先忧,在天下人乐之后才乐。”

2.相声大师侯宝林只上过三年学,由于他勤奋好学,在有限的时间里集中读了很多书。为了更好的训练语言艺术,他想买的一本明代的笑话书《谑浪》,可是跑遍北京城所有的旧书摊也未能如愿。后来,他听说在北京图书馆就有这部书,于是他决定把书抄回来慢慢看。适值隆冬,侯宝林顶着狂风,冒着大雪,一连十多天往北京图书馆跑去,就是为了每天能抄一点,最后一部十几万字的图书硬是被他抄完。

《上图书馆》解题:“上”所包含的情感有敬畏、感谢之意,一个“上”字,显示了图书馆是我一生进步的阶梯。

一、课文思路结构(快乐→经历→奇趣):

学生合作讨论,整理课文内容(图书馆、环境、收获或感受)

1.武昌公书林(中学): (1)环境:宽敞、舒服、优雅; (2) 读书:英文文学;(3) 感受:养成习惯,心情愉快。

2.清华大学图书馆(大学):(1)环境:红色外表、华丽而面积;(2)读书:西方文学;(3) 感受:教益极多;新世界,一片灿烂!

3. 牛津大学包德林图书馆(留学):(1)环境:建筑华美而照明差;

(2)读书:古籍 ;(3)感受:由不平静到心境豁然开朗 ;

4.英国圆形图书馆:(1) 环境:建筑华美、气象万千;(2)感受:侧面赞美其不同凡响(马克思常去的地方)。

二、探究:文中多处写到”“光”,找出这些句子读一读,体会作者的心情。

1.宽长的书桌上两端各立一个制的高台灯,它们在一个19岁膏年的心上投下了温情和宁静的光,是后来任何日光灯、自炽灯所不能比的。进入了一个知识上和情感上的新世界、一片灿烂!

(清华图书馆台灯的光温情宁静,是作者心境的写照,书籍的热爱,对那段美好的读书时光的无比珍视之情,也表现了愉悦的心情)

2.真实世界却在暗淡下来。“七七事变”一起,清华图书馆的灯光全灭了。

(日军侵华,历史的巨变让这一切都暗淡下米,“灯光全灭了”也是作者痛苦心情的写照)

3.然而照明相当差。当时还有一些古本是用链子锁在书架上的,把它们拉下来摊在桌上看也看得吃力,那种一灯如豆一心苦读的空气却合拍。初夏的阳光给了馆内更多光亮,我的心境也豁然开朗了。

(微弱的灯光下,照着用链子锁住的古书,阴暗的画面与作者一边心忧祖国战乱,一边忙于眼前繁重功课的压抑情结,两者互相映衬)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读