第12课新文化运动 复习课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课新文化运动 复习课件(27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-21 08:23:32 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第四单元 新民民主主义革命的开始

第12课 新文化运动

目录

易错知识点

05

01

知识梳理

02

重点句子

03

看图说史

04

随堂练习

06

素养提升

07

拓展阅读

08

课程标准

课程标准

1. 知道陈独秀、胡适等新文化运动的代表人物。

2. 了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

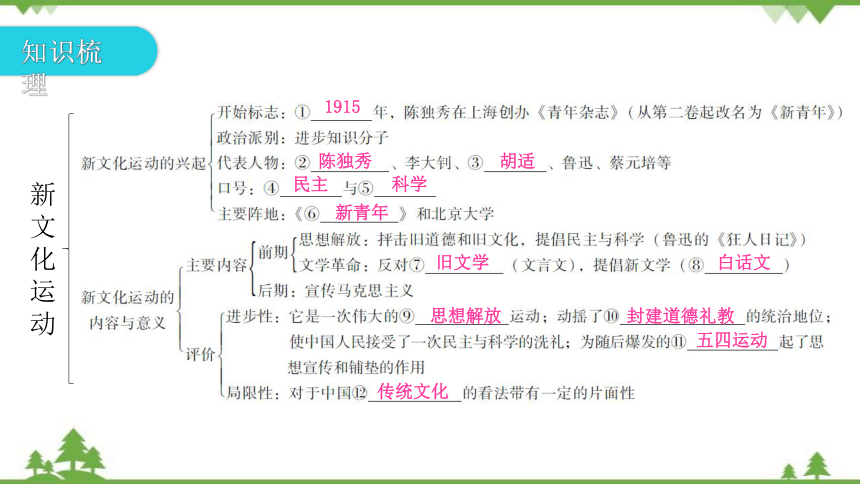

知识梳理

新文化运动

1915

陈独秀

胡适

民主

科学

新青年

旧文学

白话文

思想解放

封建道德礼教

五四运动

传统文化

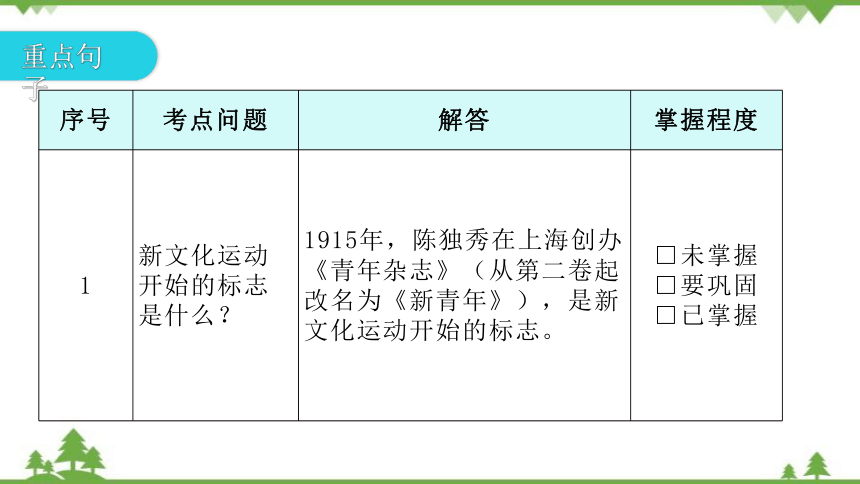

序号 考点问题 解答 掌握程度

1 新文化运动开始的标志是什么? 1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》(从第二卷起改名为《新青年》),是新文化运动开始的标志。 □未掌握

□要巩固

□已掌握

重点句子

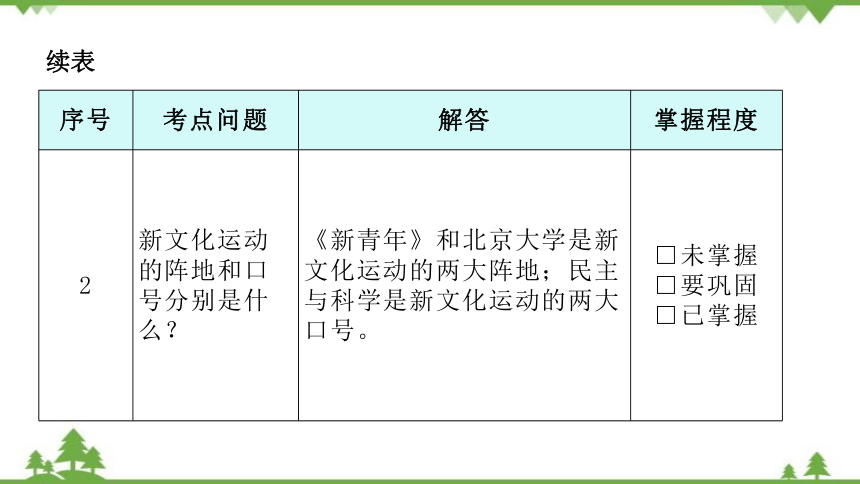

续表

序号 考点问题 解答 掌握程度

2 新文化运动的阵地和口号分别是什么? 《新青年》和北京大学是新文化运动的两大阵地;民主与科学是新文化运动的两大口号。 □未掌握

□要巩固

□已掌握

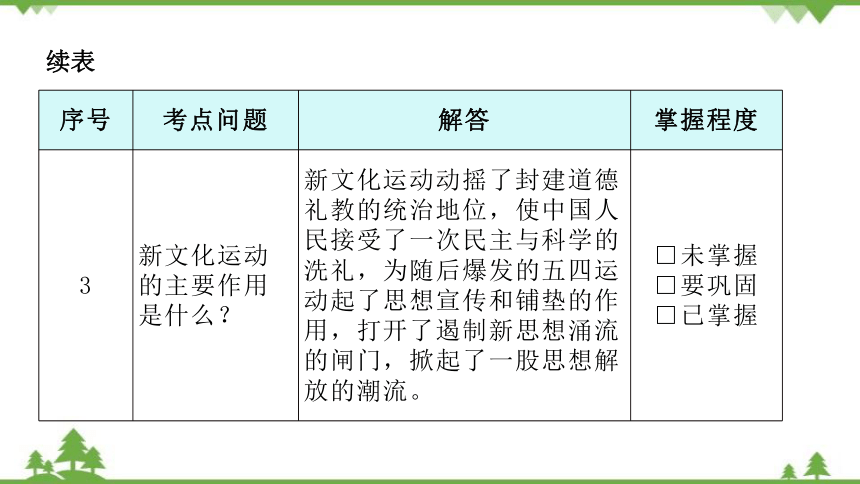

续表

序号 考点问题 解答 掌握程度

3 新文化运动的主要作用是什么? 新文化运动动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼,为随后爆发的五四运动起了思想宣传和铺垫的作用,打开了遏制新思想涌流的闸门,掀起了一股思想解放的潮流。 □未掌握

□要巩固

□已掌握

看图说史

1.__________ 2.__________ 3.__________

(1879—1942) (1868—1940) (1881—1936)

陈独秀

蔡元培

鲁迅

4.__________(1891—1962) 5.《__________》封面

胡适

青年杂志

易错知识点

1.新文化运动的口号是民主(“德先生”)与科学(“赛先生”)。

2. 新文化运动三大内容之间的关系:民主与科学是新文化运动前期的指导思想;新道德是民主与科学的前提;新文学是民主与科学思想的传播载体。

随堂练习

一、单项选择题

1. “北洋军阀统治前期,在中国满布阴霾的天空中,响起一声春雷,爆发了一场崇尚科学、反对迷信、猛烈抨击封建礼教的文化启蒙运动。”这次“运动”的主要阵地之一是( )

A. 《时务报》 B. 《国闻报》

C. 《民报》 D. 《新青年》

D

2. 1916 年,《青年杂志》正式更名为《新青年》。“新青年”是指( )

A. 出国留学的青年

B. 具有民主思想的青年

C. 维护清朝统治的青年

D. 遵循“孔孟之道”的青年

B

3.1915年,陈独秀在《青年杂志》发刊词中敬告青年,要做“自主的而非奴隶的,进步的而非保守的,进取的而非退隐的,世界的而非锁国的,实利的而非虚文的,科学的而非想象的‘新青年’”。据此推断,新文化运动的目的是( )

A.推翻清王朝的统治

B.扩大戊戌变法的影响

C.解放思想以救中国

D.关注旧道德与新思想的融合

C

4. 某同学收集下列人物图片参加图片展览。给这些图片拟一个栏目名称,比较合适的是( )

A. 新文化运动的代表

B. 资产阶级民主革命战士

C. 洋务运动的领导者

D. 推动维新变法的志士

A

5. 作为新文化运动的领导人之一,陈独秀曾被人们称为“中国思想界的清道夫”。他把“启蒙之水”洒向那“孔孟弥漫的大道上”。这里的“启蒙之水”是指( )

A. “自强”“求富” B. 民主共和

C. 民主与科学 D. 君主立宪

C

6. 观察下图,导致图中1919年报刊数量急剧增加的主要原因是( )

A. 辛亥革命的推动

B. 新文化运动的促进

C. 戊戌变法的影响

D. 近代西方科技的传入

B

7.鲁迅在白话文小说《狂人日记》中写道:“我翻开历史一查……每叶(页)上都写着‘仁义道德’几个字。……仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!” 这段文字反映出鲁迅的思想主张是( )

A.抨击专制,提倡民主

B.抨击旧文学,提倡新文学

C.抨击迷信,提倡科学

D.抨击旧道德,提倡新道德

D

8. 某时期的报纸上出现了一首题为《相隔一层纸》的诗:“屋子里拢着炉火,老爷分付(吩咐)开窗买水果,说‘天气不冷火太热,别任它烤坏了我。’屋子外躺着一个叫化子,咬紧了牙齿对北风喊‘要死’!可怜屋外与屋里,相隔只有一层薄纸!”这首诗最早可能创作于( )

A. 辛亥革命时期 B. 新文化运动时期

C. 洋务运动时期 D. 鸦片战争时期

B

9. 右图是苏州吴县沈维钧编辑,由上海世界书局于1921年6月发行的《做白话文秘诀》书影。这本书的出版( )

A. 吹响了新文化运动的号角

B. 提出了民主与科学的口号

C. 系统地介绍了马克思主义

D. 是对文学革命的积极响应

D

10.某学者认为,新文化运动期间白话文取得决定性胜利对提升全民族文化程度,输入西方思想文化和科学技术等具有重要意义。白话文运动取得“决定性胜利”的根本原因是( )

A.社会变革的需要

B.文言文晦涩难懂

C.白话文通俗易懂

D.市民经济的发展

A

二、综合题

11. 中国的近代化道路艰难而曲折。在经历一次次挫折和失败后,中国的有志之士终于找到了正确的道路。阅读材料,回答问题。

材料一 津通商后不出十年,租界里中国人的时髦打扮已变成“短衫窄裤,头戴小草帽,口衔烟卷,时辰表链,特挂胸前”。甲午战争前,即便是内地甚至某些乡村,日用洋货也有所流行,洋货成为某些人生活的必需品。

——摘编自孙燕京《晚清社会风尚研究》

材料二 中国的传统文化自汉以来,一直被我们认为是世界上最好的文化,但是到了晚清出现千年未有之文化危机……从晚清开始,中国社会就是一个不断重建文化自信心的过程,这种文化自信心的建设包括物质层面、制度层面和精神层面。

——摘编自廖保平《辛亥百年:铁屋里的大国突围》

材料三 从19世纪后期到20世纪初期现代化(即是“近代化”)历史来看,实际历史上呈现出的,是不同时期的中国人……通过自觉或不自觉的试错的方式,来试图接近这一历史性目标。

——摘编自萧功秦《中国百年现代化的六次政治选择》

(1)根据材料一概括,列强的侵略给近代中国带来哪些变化?

(2)根据材料二指出,中国的传统文化的地位发生了什么变化?为什么会发生这种变化?

影响了中国人的穿衣风格和生活方式;影响了中国人的物质生活。

从一直认为自己是世界上最好的文化到不断重建文化自信(或:文化自信缺失)。外国列强的侵略带来的民族危机。

(3)根据材料三指出,作者的观点是什么?综合上述材料,用史实证明这个观点并谈谈你对近代中国人的不断“试错”的认识。

观点:中国的近代化探索历程是非常曲折的。

史实:学习西方先进技术的洋务运动失败后,中国的有志之士开始学习西方的政治制度,进行戊戌变法;戊戌变法失败后,资产阶级革命派选择革命的方式,进行辛亥革命;辛亥革命失败后,中国的部分先进知识分子意识到是思想层面的问题,进行新文化运动。

认识:中国的近代化历程是曲折的,但是先进的中国人不断进行探索的过程显示了中国人民为了实现救亡图存的不屈斗争精神。

素养提升

平民绝对没有受到这种报纸上的文化运动的益处,他们虽稍听见一些“教国!救国!”的演说,什么德谟克拉西的思潮,什么解放改造的学说,都是知识阶层的专利品罢了。……中国不识字的人怎样多,识字的人,又大半数是守旧党,言论的效力,能有多少?所以现在大家的社会改造运动,都注全力于言论界,多数还是埋头于口头、纸上,肤浅,直觉的著作。……(一些启蒙者)好务虚名,急功近利,(只为)搏得一个虚名。

——郑振铎《我们今后的社会改造运动》(1919年)

根据材料,概括新文化运动的局限。

运动影响局限于知识阶层;现实的文化基础薄弱;没有与现实的社会革命结合;存在急功近利、好大喜功的倾向。

拓展阅读

历史虚无主义

历史虚无主义无视历史的真理性和客观性,以“解密历史”“还原历史”为名,对客观历史事实“解构”“拆解”“摧毁”和“重新定位”,将历史碎片化,将历史事件、历史人物抽象化,去“重写”所谓“价值中立”的历史。尽管历史虚无主义表现形式和内容不一,但都有明确的政治诉求,都是唯心史观在当代中国现实生活中的具体表现。……历史虚无主义的要害,是从根本上否定马克思主义的指导地位和中国走向社会主义的历史必然性,否定中国共产党的领导。

——摘编自于沛《批判与建构:新中国史学理论研究的回顾与思考》

第四单元 新民民主主义革命的开始

第12课 新文化运动

目录

易错知识点

05

01

知识梳理

02

重点句子

03

看图说史

04

随堂练习

06

素养提升

07

拓展阅读

08

课程标准

课程标准

1. 知道陈独秀、胡适等新文化运动的代表人物。

2. 了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

知识梳理

新文化运动

1915

陈独秀

胡适

民主

科学

新青年

旧文学

白话文

思想解放

封建道德礼教

五四运动

传统文化

序号 考点问题 解答 掌握程度

1 新文化运动开始的标志是什么? 1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》(从第二卷起改名为《新青年》),是新文化运动开始的标志。 □未掌握

□要巩固

□已掌握

重点句子

续表

序号 考点问题 解答 掌握程度

2 新文化运动的阵地和口号分别是什么? 《新青年》和北京大学是新文化运动的两大阵地;民主与科学是新文化运动的两大口号。 □未掌握

□要巩固

□已掌握

续表

序号 考点问题 解答 掌握程度

3 新文化运动的主要作用是什么? 新文化运动动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼,为随后爆发的五四运动起了思想宣传和铺垫的作用,打开了遏制新思想涌流的闸门,掀起了一股思想解放的潮流。 □未掌握

□要巩固

□已掌握

看图说史

1.__________ 2.__________ 3.__________

(1879—1942) (1868—1940) (1881—1936)

陈独秀

蔡元培

鲁迅

4.__________(1891—1962) 5.《__________》封面

胡适

青年杂志

易错知识点

1.新文化运动的口号是民主(“德先生”)与科学(“赛先生”)。

2. 新文化运动三大内容之间的关系:民主与科学是新文化运动前期的指导思想;新道德是民主与科学的前提;新文学是民主与科学思想的传播载体。

随堂练习

一、单项选择题

1. “北洋军阀统治前期,在中国满布阴霾的天空中,响起一声春雷,爆发了一场崇尚科学、反对迷信、猛烈抨击封建礼教的文化启蒙运动。”这次“运动”的主要阵地之一是( )

A. 《时务报》 B. 《国闻报》

C. 《民报》 D. 《新青年》

D

2. 1916 年,《青年杂志》正式更名为《新青年》。“新青年”是指( )

A. 出国留学的青年

B. 具有民主思想的青年

C. 维护清朝统治的青年

D. 遵循“孔孟之道”的青年

B

3.1915年,陈独秀在《青年杂志》发刊词中敬告青年,要做“自主的而非奴隶的,进步的而非保守的,进取的而非退隐的,世界的而非锁国的,实利的而非虚文的,科学的而非想象的‘新青年’”。据此推断,新文化运动的目的是( )

A.推翻清王朝的统治

B.扩大戊戌变法的影响

C.解放思想以救中国

D.关注旧道德与新思想的融合

C

4. 某同学收集下列人物图片参加图片展览。给这些图片拟一个栏目名称,比较合适的是( )

A. 新文化运动的代表

B. 资产阶级民主革命战士

C. 洋务运动的领导者

D. 推动维新变法的志士

A

5. 作为新文化运动的领导人之一,陈独秀曾被人们称为“中国思想界的清道夫”。他把“启蒙之水”洒向那“孔孟弥漫的大道上”。这里的“启蒙之水”是指( )

A. “自强”“求富” B. 民主共和

C. 民主与科学 D. 君主立宪

C

6. 观察下图,导致图中1919年报刊数量急剧增加的主要原因是( )

A. 辛亥革命的推动

B. 新文化运动的促进

C. 戊戌变法的影响

D. 近代西方科技的传入

B

7.鲁迅在白话文小说《狂人日记》中写道:“我翻开历史一查……每叶(页)上都写着‘仁义道德’几个字。……仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!” 这段文字反映出鲁迅的思想主张是( )

A.抨击专制,提倡民主

B.抨击旧文学,提倡新文学

C.抨击迷信,提倡科学

D.抨击旧道德,提倡新道德

D

8. 某时期的报纸上出现了一首题为《相隔一层纸》的诗:“屋子里拢着炉火,老爷分付(吩咐)开窗买水果,说‘天气不冷火太热,别任它烤坏了我。’屋子外躺着一个叫化子,咬紧了牙齿对北风喊‘要死’!可怜屋外与屋里,相隔只有一层薄纸!”这首诗最早可能创作于( )

A. 辛亥革命时期 B. 新文化运动时期

C. 洋务运动时期 D. 鸦片战争时期

B

9. 右图是苏州吴县沈维钧编辑,由上海世界书局于1921年6月发行的《做白话文秘诀》书影。这本书的出版( )

A. 吹响了新文化运动的号角

B. 提出了民主与科学的口号

C. 系统地介绍了马克思主义

D. 是对文学革命的积极响应

D

10.某学者认为,新文化运动期间白话文取得决定性胜利对提升全民族文化程度,输入西方思想文化和科学技术等具有重要意义。白话文运动取得“决定性胜利”的根本原因是( )

A.社会变革的需要

B.文言文晦涩难懂

C.白话文通俗易懂

D.市民经济的发展

A

二、综合题

11. 中国的近代化道路艰难而曲折。在经历一次次挫折和失败后,中国的有志之士终于找到了正确的道路。阅读材料,回答问题。

材料一 津通商后不出十年,租界里中国人的时髦打扮已变成“短衫窄裤,头戴小草帽,口衔烟卷,时辰表链,特挂胸前”。甲午战争前,即便是内地甚至某些乡村,日用洋货也有所流行,洋货成为某些人生活的必需品。

——摘编自孙燕京《晚清社会风尚研究》

材料二 中国的传统文化自汉以来,一直被我们认为是世界上最好的文化,但是到了晚清出现千年未有之文化危机……从晚清开始,中国社会就是一个不断重建文化自信心的过程,这种文化自信心的建设包括物质层面、制度层面和精神层面。

——摘编自廖保平《辛亥百年:铁屋里的大国突围》

材料三 从19世纪后期到20世纪初期现代化(即是“近代化”)历史来看,实际历史上呈现出的,是不同时期的中国人……通过自觉或不自觉的试错的方式,来试图接近这一历史性目标。

——摘编自萧功秦《中国百年现代化的六次政治选择》

(1)根据材料一概括,列强的侵略给近代中国带来哪些变化?

(2)根据材料二指出,中国的传统文化的地位发生了什么变化?为什么会发生这种变化?

影响了中国人的穿衣风格和生活方式;影响了中国人的物质生活。

从一直认为自己是世界上最好的文化到不断重建文化自信(或:文化自信缺失)。外国列强的侵略带来的民族危机。

(3)根据材料三指出,作者的观点是什么?综合上述材料,用史实证明这个观点并谈谈你对近代中国人的不断“试错”的认识。

观点:中国的近代化探索历程是非常曲折的。

史实:学习西方先进技术的洋务运动失败后,中国的有志之士开始学习西方的政治制度,进行戊戌变法;戊戌变法失败后,资产阶级革命派选择革命的方式,进行辛亥革命;辛亥革命失败后,中国的部分先进知识分子意识到是思想层面的问题,进行新文化运动。

认识:中国的近代化历程是曲折的,但是先进的中国人不断进行探索的过程显示了中国人民为了实现救亡图存的不屈斗争精神。

素养提升

平民绝对没有受到这种报纸上的文化运动的益处,他们虽稍听见一些“教国!救国!”的演说,什么德谟克拉西的思潮,什么解放改造的学说,都是知识阶层的专利品罢了。……中国不识字的人怎样多,识字的人,又大半数是守旧党,言论的效力,能有多少?所以现在大家的社会改造运动,都注全力于言论界,多数还是埋头于口头、纸上,肤浅,直觉的著作。……(一些启蒙者)好务虚名,急功近利,(只为)搏得一个虚名。

——郑振铎《我们今后的社会改造运动》(1919年)

根据材料,概括新文化运动的局限。

运动影响局限于知识阶层;现实的文化基础薄弱;没有与现实的社会革命结合;存在急功近利、好大喜功的倾向。

拓展阅读

历史虚无主义

历史虚无主义无视历史的真理性和客观性,以“解密历史”“还原历史”为名,对客观历史事实“解构”“拆解”“摧毁”和“重新定位”,将历史碎片化,将历史事件、历史人物抽象化,去“重写”所谓“价值中立”的历史。尽管历史虚无主义表现形式和内容不一,但都有明确的政治诉求,都是唯心史观在当代中国现实生活中的具体表现。……历史虚无主义的要害,是从根本上否定马克思主义的指导地位和中国走向社会主义的历史必然性,否定中国共产党的领导。

——摘编自于沛《批判与建构:新中国史学理论研究的回顾与思考》

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹