甘肃省武威市第十八中学2021-2022学年高三下学期期中诊断语文试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省武威市第十八中学2021-2022学年高三下学期期中诊断语文试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 109.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-21 10:25:19 | ||

图片预览

文档简介

武威市第十八中学2021-2022学年高三下学期期中诊断

语 文

考试时间:150分钟

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题, 9分)

阅读下面的文字,完成1-3小题。

坚持走中国粮食安全道路

①民为国基,谷为民命。解决好14亿人口的吃饭问题,是我们最基本的国情、最根本的民生。只有牢牢端稳中国饭碗、始终掌握粮食安全的主动权,才能在实现“两个一百年”奋斗目标中,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,使人民群众真正有保障有安宁。2004年以来,我国粮食生产取得历史性的“十六连丰”,我国粮食产量从2004年的4.69亿吨增加到2019年的6.64亿吨,增长42%。这有力保障了粮食供给,解决了吃饭问题,国家粮食安全防线得以筑牢。

②党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持把粮食安全作为治国理政的头等大事,始终把粮食和农业作为改革发展稳定工作的重中之重,确立了新时期“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略,明确要求必须把中国人的饭碗牢牢端在自己手中,确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”,不断完善和创新粮食安全政策机制和制度框架,探索形成了符合我国国情粮情的粮食安全道路,当前粮食安全形势处于历史最好时期。

③中国探索实践的粮食安全道路,以解决吃饭问题这一最根本的民生需求为出发点,是符合世情国情的国家治理实践创新。一是建立了“三位一体”的粮食安全保障体系,即以确保口粮绝对安全为核心的国内粮食生产体系,以应对突发事件、维护市场稳定为重点的粮食储备体系,以统筹利用国际粮食市场和资源为路径的全球农产品供应链。二是不断加强粮食供给保障能力建设。一方面持续提高粮食综合生产能力,坚持“藏粮于地、藏粮于技”,提升农业可持续发展能力;另一方面,稳步推进中央和地方两级粮食储备体系建设,目前国家粮食储备数量充足、质量良好,是确保粮食安全坚实的物质基础和关键支撑。三是有效统筹国内外农业资源配置机制。在立足国内确保口粮绝对安全的前提下,逐步探索形成能够统筹利用国际国内两个市场、两种资源的资源配置机制,不断深化国际农业和粮食安全合作,积极拓展经贸投资,通过“走出去”“引进来”,推进建立全球农产品供应链,进一步增强我国粮食安全综合保障能力。

④当今世界正经历百年未有之大变局,必须统筹发展和安全,坚定不移走中国粮食安全道路,构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系,将中国人的饭碗更加牢牢端在自己手中。为此,要进一步强化粮食供给保障能力建设,加强和完善农业支持政策体系,保护和提高农民种粮务农积极性,夯实地方重农抓粮积极性和责任心,加大农业基础建设支持力度,大力推进农业科技创新,有效提高粮食综合生产能力;深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,促进农业转型升级,加快由增产向提质导向转变,推动粮食产业高质量发展,提高粮食质量,适应消费升级的需要;加强粮食安全风险治理,全面提升粮食安全宏观调控水平和风险治理能力;进一步加强和完善粮食储备体系,优化区域布局,完善品种结构,健全物流体系;鼓励我国企业深度融入全球农业食品生产、加工、物流、营销及贸易产业链、价值链与供应链,深度参与国际农业和全球粮食安全治理,充分发挥共建“一带一路”在拓展农业国际合作中的重要作用,构建持续、稳定、安全的全球农业食品供应网络。

(作者为国家粮食安全战略专家咨询委员会委员、同济大学经济与管理学院特聘教授,文本有修改)

1.(3分)下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.粮食是国家的根基,只有牢牢端稳中国饭碗,始终掌握粮食安全的主动权,才能增强人民的安全感,使人民群众真正有保障有安宁。

B.国家粮食安全战略中的“以我为主、立足国内、确保产能”,就是要求提高粮食产量,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中,保证粮食的绝对安全。

C.中国探索实践的粮食安全道路包括:建立了“三位一体”的粮食安全保障体系,不断加强粮食供给保障能力建设,有效统筹国内外农业资源配置机制。

D.为了将中国人的饭碗更加牢牢端在自己手中,我们必须改善粮食生产各要素,提高粮食综合生产能力,提高粮食质量,加强粮食安全风险治理,完善粮食储备体系,构建完善的全球农业食品供应网络。

2.(3分)下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章分析了我国粮食安全道路所面对的国情以及应采取的措施,从中我们可以看出作者对我国坚持走粮食安全道路的信心和决心。

B.第一段以我国粮食生产的“十六连丰”为例,直观、精确、有力地证明了我国有条件保障粮食安全,维护社会稳定。

C.文章第三段通过层进式的论证结构,论述了我国探索粮食安全道路的实践创新,论证清晰而严谨。

D.文章既引用理论,又关注现状;既立足全局,又着眼具体措施,有力地阐述了自己的观点。

3.(3分)根据原文内容,下列说法正确的一项是( )

A.2019年,我国粮食年产量比2004年增长了42%,增幅巨大,原因之一是我国政府把吃饭问题当成最根本的民生,高度重视粮食生产,落实了国家粮食战略。

B.粮食安全是治国理政的头等大事,当前我国粮食安全形势处于历史最好时期,将来不会出现粮食问题。

C.持续提高粮食综合生产能力,坚持“藏粮于地、藏粮于技”,提升农业可持续发展能力,生产出更多的粮食,中国就具有了良好的粮食供给保障能力。

D.统筹发展和安全,坚定不移走粮食安全道路,是中国探索粮食安全道路的实践创新;只有构建起更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系,才能将中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

二、实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成4—6小题。

材料一:

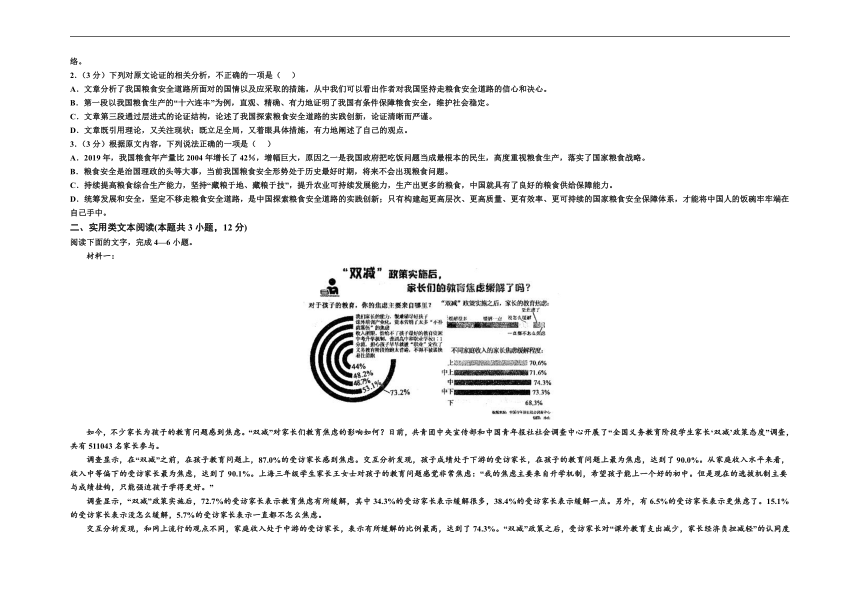

如今,不少家长为孩子的教育问题感到焦虑。“双减”对家长们教育焦虑的影响如何?日前,共青团中央宣传部和中国青年报社社会调查中心开展了“全国义务教育阶段学生家长‘双减’政策态度”调查,共有511043名家长参与。

调查显示,在“双减”之前,在孩子教育问题上,87.0%的受访家长感到焦虑。交互分析发现,孩子成绩处于下游的受访家长,在孩子的教育问题上最为焦虑,达到了90.0%。从家庭收入水平来看,收入中等偏下的受访家长最为焦虑,达到了90.1%。上海三年级学生家长王女士对孩子的教育问题感觉非常焦虑:“我的焦虑主要来自升学机制,希望孩子能上一个好的初中。但是现在的选拔机制主要与成绩挂钩,只能强迫孩子学得更好。”

调查显示,“双减”政策实施后,72.7%的受访家长表示教育焦虑有所缓解,其中34.3%的受访家长表示缓解很多,38.4%的受访家长表示缓解一点。另外,有6.5%的受访家长表示更焦虑了。15.1%的受访家长表示没怎么缓解,5.7%的受访家长表示一直都不怎么焦虑。

交互分析发现,和网上流行的观点不同,家庭收入处于中游的受访家长,表示有所缓解的比例最高,达到了74.3%。“双减”政策之后,受访家长对“课外教育支出减少,家长经济负担减轻”的认同度打出平均分7.7分,说明受访家长对于“双减”政策能减轻家庭经济负担的信心比较足,“双减”在一定程度上缓解了教育焦虑。

(摘编自中国青年报《“双减”实施后︰72.7%的受访家长表示教育焦虑有所缓解》)

材料二:

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称《意见》),《意见》将“双减”工作的总体目标分为两个方面。校内方面,要使学校教育教学质量进一步提升,提升学校课后服务水平,使学生学习更好地回归校园。校外方面,使校外培训机构培训行为全面规范,现有学科类培训机构统一登记为非营利性;学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作;校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织学科类培训。

(摘编自李欣《义务教育阶段“双减”政策出台专家解读:如何确保“双减”工作落到实处?》)

材料三:

推进“双减”,需要务实地看到,我国学生学业负担沉重的根源是中高考用单一的分数标准评价、选拔学生,我国基础教育短视化、功利化的背后,是应试化、竞技化。在中高考制度不能破除唯分数论的情况下,务实的选择应该是“相对减负”,即采取哪一种方式可以让学生的相对负担更小,强调发挥学校教育主阵地作用。而要给学生“全面减负”,消除社会的教育焦虑,则需要推进中高考制度改革,建立多元评价体系,给学生的成才选择提供更多路径。

(摘编自熊丙奇《“双减”的关键在务实》)

4.(3分)下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.家长们对孩子教育的焦虑主要来自担心孩子成绩不够优秀、不能得到最好的教育资源以及受到资本营销和教育抢跑的裹挟。

B.“双减”前多数受访家长对孩子的教育感到焦虑,而孩子成绩处于下游、家庭收入中等偏下的受访家长最为焦虑。

C.“双减”政策实施以后,大多数家长的教育焦虑得以缓解,其中家庭收入为中等和中下等的孩子家长焦虑缓解程度较高。

D.受访家长对“双减”政策使“课外教育支出减少,家长经济负担减轻”认同度较高,说明受访家长一定程度上缓解了教育焦虑。

5.(3分)下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是( )

A.“双减”之前,收入处于中游的受访家长最为焦虑;“双减”之后,收入中等偏下的受访家长焦虑缓解的比例为最高。

B.“双减”政策实施以后,七成多的受访家长表示教育焦虑大幅缓解,普遍认为“双减”减少了课外教育支出,减轻了家长经济负担。

C.“双减”政策由中共中央办公厅、国务院办公厅发布而不是由教育部门发布,表现出我国对教育事业健康发展的高度重视。

D.因为我国中高考制度不能破除唯分数论,所以应采取可以让学生的相对负担更小的务实选择,注重发挥学校教育的主阵地作用。

6.(6分)在国家实施“双减”政策的背景下,可以从哪些层面真正缓解家长的教育焦虑﹖请概括说明。

三、文学类文本阅读 (本题共3小题,15分)

阅读下面的文字,完成7—9小题。

知 识

沈从文

哲学硕士张六吉,长江中部某处小地主的独生子,年龄恰满二十岁,那年正是“五四运动”的一年。他觉得在小城里呆毫无意义,弄了一笔钱,离开了家乡。

他出外目的在寻求知识,十多年来所得到的知识,当真也不少了。凡是好“知识”他差不多都知道了。在国内大学毕业后又出国,在某国一个极负盛名的大学里得了学位。他的论文为“人生哲学”,他的学问成就,是那大学研究院一个导师尽力指导的,那是个世界知名的老博士。他信仰这个人如一个神。

他想把自己所学贡献社会,一时却找不着相当工作。他心想不如回到我那个“野蛮”家乡吧。他记起家乡有点忧郁,以为一面是一群毫无教育的乡下人,一面是他自己。要说话,无人了解;有意见,无人来倾听。他觉得孤独。

离家乡三天路上,见一坝山田中有个老农夫在锄草,大路旁树阴下却躺了个青年男子,从从容容在那儿睡觉。他同那老农攀谈:“天气热,你年纪一大把了,怎不休息休息?”

“要吃的,无办法,热也不碍事!”

“你怎不要那小伙子帮一手,却尽他躺在树阴下睡觉?"

那老的仍然同先前一模一样的,从从容容的说道:“他死了,扎前一会儿被毒蛇咬死了。”

他吓了一大跳,细看躺下这一个,那小子鼻端上有个很大麻苍蝇。果然人已死掉了。赶忙问:“这是谁?”

老农夫用手抹了抹额上汗水,走过树阴下来吸烟。“他是我的儿子。”说时,把苍蝇逮住了,摘下一张桐木叶,盖到死者脸上去。

“是你的儿子!儿子死了你不哭,你这个老古怪!?”

老农夫像是自言自语:“世界上哪有不死的人,天旱地涝我们就得饿死,军队下乡土匪过境我们又得磨死。好容易活下来,一死也就完事了。人死了,我坐下来哭他,让草在田里长,好主意!”他看到老农夫的样子,要再说几句话也说不出口,老农夫却又下田赶活去了。张六吉临走时,老农夫说:“你过前面寨子,第三家门前有个土坪坝,是我的家。我姓刘,名叫老刘,见我老婆就便告她一声,说冬福死了,送饭时送一个人的饭。”他想,“你这老糊涂老古怪!儿子被蛇咬死了,满不在乎,还有心吃中饭,还吝啬另一个人的中饭!”

到土坪坝里,看到两个妇人正在磨石旁磨碎豆子。他问两个妇人,刘家住在什么地方。两个妇人说自己便是刘家人,问有什么事。“我只是来传个话儿。”他说得那么从容,“你们家儿子被蛇咬死了!”

他看看两个妇人又说下去,“那小伙子被蛇咬后死在大路旁,你们当家的要我捎个信来……”两个妇人听了,颜色不变,答应了一个“哦”字,仍然不离开那磨石,还是把泡在木桶里的豆子,一瓢一瓢送进石孔里去,慢慢的转动那磨石。

那份从容使传话的十分不平。他说,“你们不相信我的话?你们去看看,是不是当真有个人死在那里!”

年纪老些的妇人说,“怎不相信?死了的是我儿子,不死的是我丈夫。两人下田一人被毒蛇咬死了,这自然是真事!”

“你不伤心,这件事对于你一定——”

“我伤什么心?天旱地涝我们就得饿死,军队下乡土匪过境我们又得磨死。好容易活下来!人死了,我坐下来哭,对他有何好处,对我有何益处?”

那老年妇人进家里去给客人倒水喝,他问那个年轻的妇人,死者是她什么人。

“他是我兄弟,我是他姐姐。”

“你是他姐姐?同气连枝的姊弟也不伤心?”

“我为什么伤心?我问你……”

“你为什么不伤心?我问你。”

“爸爸妈妈生养我们,同那些木簰完全一样。入山斫本,缚成一个大筏。我们一同浮在流水里,忽然风来雨来,木筏散了,有些下沉,有些漂去,这是常事!”

一会儿,来了一个年纪二十来岁的乡下人,女的向那男子说:“秋生,你冬福哥哥被蛇咬死了,就是这个先生说的。”

那小子望了望张六吉,“是真的假的?”

“真的!”

“那真糟,家里还有多少事应当做,不小心给一条蛇咬死!”

张六吉以为这一家人都不近人情,只这后生还有点人性看看后生神气很惨,以为一定非常伤心。

“你难受,是不是?”

“他死了我真难受。”

“怎么样?你有点……”

屋后草积下有母鸡生蛋,“咯咯大”只是叫,年轻的妇人拖围裙擦手赶过屋后取热鸡蛋去了。后生望望陌生人,悄悄说:“他不能这时就死,他得在家里做事,……我那糊涂哥哥死了,把我们计划完全打破了……”他说明这件事原是两人早已约好了的。

他说了一件什么事情?不用问,反正这件事使张六吉听到吃了一大惊。乡下人那么诚实,他不能不相信那乡下人说的话。他心想,“这是真的假的?”

临走时他自言自语说,“这才是我要学的!”到了家乡后,第一件事是写信给他那博学的先生说:“老骗子,你教我十来年书,还不如一个大字不识的乡下人聪明。你所知道的全是活人不用知道的,人必需知道的你却一点不知道!”第二件事是把所有书籍全烧掉了。

他就留在那个野蛮家乡里,跟乡下人学他还不曾学过的一切。不多久,刘家那小子来找他,两人就走了。走到哪儿去,别人都不知道。

(有删改)

7.(3分)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说的主线故事是张六吉回乡奇遇,叙事遵循时间脉络,以第三人称为叙述主体,向读者展示了大多数人闻所未闻的风俗人事。

B.“天旱地涝我们就得饿死,军队下乡土匪过境我们又得磨死”,小说借人物之口表现农民生活的艰难,暗示了故事发生的时代背景。

C.刘家后生对张六吉说了什么,读者不得而知,但此后张六吉写信骂先生、烧书、出走,说明两人交流的内容促进了张六吉知识观的转变。

D.小说突破常规的写法,没有严谨的结构和曲折的故事情节,呈现给读者的是乡村日常生活的自然状态,具有浓郁的地域色彩。

8.(6分)主人公张六吉获取知识经历了哪些阶段?请简要分析。

9.(6分)小说的结局有哪些必然性?蕴含作者怎样的深意?请简要分析。

四、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

阅读下面的文言文,完成10—13小题。

高昌王麴文泰多遏绝西域朝贡伊吾先臣西突厥既而内属文秦与西突厥共击之上下书切责示以祸福征之入朝文泰竟称疾不至十二月壬申,遣交河行军大总管、吏部尚书侯君集,副总管兼左屯卫大将军薛万均等将兵击之。高昌王麴文泰闻唐兵起,谓其国人曰:“唐去我七千里,沙碛居其二千里,地无水草,寒风如刀,热风如烧,安能政大军乎!今来伐我,发兵则粮运不给,三万以下,吾力能制之。当以选待劳,坐收其弊,何足忧也。”及闻唐兵临碛口,忧惧不知所为,发疾卒。子智盛立。军至柳谷,调者言文泰刻日将葬,国人咸集于彼。诸将请袭之,侯君集曰:“不可。天子以高昌无礼,故使吾讨之。今袭人于墟墓之间,非问罪之师也。”于是鼓行而进,至田城,谕之不下,诘朝攻之,及午而克。以中郎将辛獠儿为前锋,夜趋其都城,高昌逆战而败,大军继至,抵其城下。智盛致书于君集日:“得罪于天子者,先王也。天罚所加,身已物故。智盛袭位未几,惟尚书怜察。”君集报曰:“苟能悔过,当束手军门。”智盛犹不出,君集命填堑攻之,飞石雨下,城中人皆室处。又为巢车,高十丈,俯瞰城中,有行人及飞石所中,皆唱言之。先是,文泰与西突厥可汗相结,约有急相助,可汗遣其叶护屯可汗浮图城,为文泰声援。及君集至,可汗惧而西走千余里,叶护以城降。智盛穷蹙,开门出降。君集分兵略地,下其二十二城。上欲以高昌为州县。九月,以其地为西州,以可汗浮图城为庭州,各置属县。乙卯,置安西都护府于交河城,留兵镇之。于是唐地东极于海,西至焉耆,南尽林邑,北抵大漠,皆为州县。冬十二月丁酉,侯君集献俘于观德殿,行饮至礼,大酺三日。上得高昌乐工,以付太常,增九部乐为十部。

(节选自《通鉴经事本末·太宗平高昌》)

10.(3分)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.高昌王麴文泰多遏绝西域/朝贡伊吾/先臣西突厥/既而内属文泰/与西突厥共击之/上下书切责/示以祸福征之/入朝文泰/竟称疾不至/

B.高昌王麴文泰多遏绝西域朝贡/伊吾先臣西突厥/既而内属/文泰与西突厥共击之/上下书切责/示以祸福/征之入朝/文泰竟称疾不至/

C.高昌王麴文泰多遏绝西城朝贡/伊吾先臣西突厥/既而内属文泰/与西突厥共击之/上下书切责/示以祸福征之/入朝文泰/竞称疾不至/

D.高昌王麴文泰多遏绝西域/朝贡伊吾/先臣西突厥/既而内属/文泰与西突厥共击之/上下书切责/示以祸福/征之入朝/文泰竟称疾不至/

11.(3分)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.壬申,古人常用十天干和十二地支相配来纪年月日,即干支纪时法,文中为纪日。

B.诘朝,与“诘旦”“平旦”“平明”“翌日”“明日”意思相同,文中指第二天清晨。

C.酺,古时国有喜庆,帝王特许臣民聚会饮酒称“酺”,后世遂为一种宴饮庆祝活动。

D.太常,文中指太常寺,是唐朝掌管礼乐、外交的最高行政机关,主管官员为太常卿。

12.(3分)下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.麴文泰认为唐朝距离高昌路途遥远,路险难行,军粮难续,以逸待劳就可应对唐朝军队的讨伐,后因唐军到来忧惧发疾而死。

B.侯君集领兵抵达柳谷后,为展现大唐道义,并没有对麴文泰发动袭击,而是击鼓行军至田城,随后亲率大军夜袭高昌都城。

C.麴智盛即位后,抵抗唐军失利,在侯君集兵临城下之际致信推脱责任,最终在强大的军事攻势和失去援助的情况下投降。

D.唐太宗平定高昌后,于其地设州置县,并在交河城设置安西都护府,将领土西扩至焉耆,又吸纳高昌乐将九部乐增为十部乐。

13.(10分)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)天罚所加,身已物故。智盛袭位未几,惟尚书怜察。

(2)君集命填堑攻之,飞石雨下,城中人皆室处。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

九日登高

王昌龄

青山远近带皇州,霁景重阳上北楼。

雨歇亭皋仙菊润,霜飞天苑御梨秋。

茱萸插鬓花宜寿,翡翠横钗舞作愁。

谩说陶潜篱下醉[注],何曾得见此风流。

[注]《晋书·陶潜传》:“尝九月九日出宅边菊丛中坐,久之,满手把菊,忽值(王)弘送酒至,即便就酌,醉而归。”

14.(3分)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联上句从大处落笔写出长安形势,下句具体点出登高处所、时间与天气状况。

B.颔联以“雨歌”带出“仙菊润”,以“霜飞”带出“御梨秋”,描写细致入微。

C.颈联描写节日风俗和欢宴场面,烘托诗人眷恋家乡、思念亲人和渴望归隐之情。

D.本诗中“皇州”“仙菊”“天苑”“御梨”等意象,暗含对圣人之治的叹赏之意。

15.(6分)简要分析尾联的表现手法与情感内涵。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,(6分)

16.(6分)补写出下列句子中的空缺部分。

(1)荀子在《劝学》中以车马、舟楫为喻,得出了“____________,____________”的结论,启示人们无论做什么都应该善于寻求帮助。

(2)《邹忌讽齐王纳谏》中,齐威王为求谏而设立了上、中、下三赏,下赏的要求是“____________,____________。”

(3)李白在《蜀道难》中以浪漫主义的手法歌咏了祖国山河的雄伟壮丽,“____________,____________”两句写出了山峰之高和绝壁之险。

五、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成17—19小题。

古镇至今保存着历史传统风貌,蕴藏着深厚的文化积淀。它们是全人类共同的文化财富,不仅是中国的建筑遗产,有些还进入世界遗产。比如,江南水乡古镇善于因借自然,因水成路、依水建屋。整体来看,我国古镇房屋多是两层厅堂式的砖木结构,或前店后院,或上宅下店,过街骑楼、驳岸石栏_________________。不同古镇有不同风俗习惯和特色物产。

在古镇保护工作中,应原样修复,整旧如故,以存其真,而不是以旅游商业为目的,使用快捷的现代材料、现代工艺_________________。比如,周庄在整修中使用许多旧木梁、旧木柱、旧门窗、旧石板等,修出了_________________的房子。乌镇也是如此,为各种旧料_________________地建造仓库,修缮时可随时调取使用。乌镇东栅、西栅使用明清时的石板铺路,同时将排水管道、电力线、电话线等埋入地下。沿街铺面、老宅使用的也是旧木料,并且按传统方法用桐油油过。( )留存至今的历史古镇,要想保持历久弥新的魅力和持续的生命力,离不开我们对其原真性的创造性保护。同时,还要分级保护,逐块划定保护等级和保护范围,既不因为盲目追求发展而破坏原真性,也不因为注重保护而阻碍发展的步伐。

17.(3分)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.疏密有度 改弦更张 如出一辙 分门别类

B.疏密相间 另起炉灶 如出一辙 条分缕析

C.疏密有度 另起炉灶 原汁原味 分门别类

D.疏密相间 改弦更张 原汁原味 条分缕析

18.(3分)下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.在白粉中掺入黑灰,墙面在替换掉烂砖之后,以呈现原有面貌。

B.墙面在替换掉烂砖之后,以呈现原有面貌,在白粉中掺入黑灰。

C.以呈现原有面貌,墙面在替换掉烂砖之后,在白粉中掺入黑灰。

D.墙面在替换掉烂砖之后,在白粉中掺入黑灰,以呈现原有面貌。

19.(3分)文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.它们不仅是中国的建筑遗产,也是全人类共同的文化财富,有些还进入世界遗产。

B.它们是全人类共同的文化财富,有些还进入世界遗产,不仅是中国的建筑遗产。

C.它们有些还进入世界遗产名录,不仅是中国的建筑遗产,也是全人类共同的文化财富。

D.它们不仅是中国的建筑遗产,有些还进入世界遗产名录,是全人类共同的文化财富。

(二)语言文字运用II(本题共2小题,11分)

阅读下面的文字,完成下面20-21题。

据专家介绍,“碱性水”概念本身只是商家宣传的噱头。商家营造“养生骗局”的套路往往是:先广布“科学流言”为产品造势,再针对现代人的普遍“健康焦虑”精准推销产品。

要抵制科学流言, ① ,更要提高科学素养。对于商家随处捏造或是移花接木而来的各种“伪科普”信息,公众若能多基于科学逻辑和生活常识作出理性判断,就不难识别“伪健康”营销陷阱。

针对“科学流言”的现象,权威机构不妨尝试搭建完善“科学流言搜索平台”。一方面, ② ;另一方面,公众在平台搜索权威解答,通过这个渠道提升科学素养。目前,针对伪科学营销仍存在监管空白和“法律盲区”,有关部门还需积极出台更有针对性的整治措施。

因此, ③ ,就能更好地推动网络时代去伪存真,从源头处避免“科学流言”像野草一样在社会上疯长和蔓延。

20.(6分)在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过18个字。

21.(5分)文中画波浪线处使用了比喻的修辞手法,请简要分析其表达效果。

六、作文(60分)

22.(60分)阅读下面的材料,根据要求写作。

清代龚自珍曾借助“病梅”的隐喻,对病态审美造成的不良社会后果表达忧思。让他没想到的是,在互联网时代的流行文化中,类似“病梅”一般的审美趣味依然很有市场。比如,近年来“娘炮形象”在影视界和娱乐圈愈演愈烈。所谓“油头粉面A4腰,矫揉造作兰花指”,一些举止忸怩作态、喜欢撒娇卖萌的“小鲜肉”,经由影视制作机构和经纪公司商业包装和市场运作,成为许多青少年的偶像。

而最近热映的电影《长津湖》中,“冰雕连”官兵坚守死鹰岭阵地,最后全连以战斗姿势受冻牺牲。很多观众感慨正是无数先烈用鲜血和生命,坚守阵地,才换来我们今天的幸福生活。

作为当代青年学子,读了上述材料,你有何感触?请写一篇文章,谈谈你的思考和认识。

要求:结合材料,选准角度,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

语文参考答案:

1 2 3 4 5 7 10 11 12 14 17 18 19

B C D A C D B D B C C D D

6.①社会层面:关注弱势群体,帮助家长提高教育子女的水平,避免课外培训产业化,多渠道提供优质教育资源,避免义务教育阶段的普遍抢跑现象,更新就业观念,着眼于孩子的终身发展;②学校教育层面:进一步提升学校教育教学质量及课后服务水平;③国家制度层面:推进中高考制度改革,建立多元评价体系,给学生的成才选择提供更多路径,避免基础教育的应试化、竞技化。(意思对即可)

8.①笃信书本知识阶段。张六吉出国留学,以“人生哲学”为研究对象,对书本知识深信不疑。②书本知识和生活实践冲突阶段。老农一家的生命观让张六吉十分不解和震惊,书本知识与生活实践发生了剧烈冲突。③向生活实践学习阶段。张六吉骂老师、烧书,与书本知识决裂,向乡下人学习、出走,重塑知识。

9.①小说主人公最终的必然选择。张六吉知识观发生重要改变之后,最终选择向乡下人学习,和刘家小子一起出走。②小说情节发展的必然结果。老农一家对生命的态度促使情节陡转,看似出人意料,实则必然,符合生活的逻辑。

13.(1)由于上天的惩罚,他已经身亡。智盛刚刚承袭王位不久,希望尚书您可怜明察。

(2)侯君集命令填沟攻城,攻城的飞石像下雨一般,城中的人都躲在房屋里。

15.上句运用典故,抒发了诗人欣赏美景的愉悦之情。下句用反问,抒发了重阳登楼的欢欣、喜悦之情。

16. 君子生非异也 善假于物也 能谤讥于市朝 闻寡人之耳者 连峰去天不盈尺 枯松倒挂倚绝壁

20.①公众不仅要识别商家的营销套路②科学流言搜索平台可以主动回击科学流言③提升公众科学素养和完善法律政策

21.①文中把“科学流言”比作野草,用野草快速生长和蔓延来表现科学流言传播扩散速度快。②化抽象的信息传播为具体可感知的视觉体验,生动形象。

22. 审题:

这是一道任务驱动型的作文题目。

材料由龚自珍“病梅”引入,指出近年来,社会上依然存在病态审美的现象,尤其是一些不符合正常审美的“娘炮形象”和“小鲜肉”,却成为了青少年偶像,这是令人担忧的事情。材料第二段主要讲电影《长津湖》中,“冰雕连”官兵坚守死鹰岭阵地,最后全连以战斗姿势受冻牺牲。

这道作文题的材料前后两段是对比性的,指向明确,即树立正确审美观、发展观、价值观,培养有理想、负责任、敢担当的时代新人。既要求态度鲜明,又不能简单化。写作时可以先引出当今存在的审美观和价值观等扭曲的现象,然后对青少年以“娘炮”及“小鲜肉”为偶像这一现象存在的危害进行分析;最后指出青年人应该树立正确的审美观和价值观,尤其要以英雄或者为社会发展做出贡献的人为偶像,这样的价值观对个人及国家发展有什么样的好处等。

此外,帅哥美男与“娘炮”是两个概念,把长相清秀,追求整洁精致外表的男人与油头粉面,矫揉造作的“娘炮”不能混为一谈;说话不能绝对,比如,对反对这种现象的人,就扣上否定社会多元文化,干涉个人自由的大帽子;或者一味大谈特谈英雄气质、责任担当,不谈如何学习,均应视为偏题、离题。总之,对学生构思写作和说理语言的尺度把握是个考验。

立意:

1.摒弃“娘炮”“小鲜肉”,追寻时代真英雄。

2.作为新时代的青年要有正确的偶像观。

3.要以有理性有追求的人为偶像。

4.偶像崇拜不能迷失方向,盲目崇拜。

5.追随英雄偶像,献身祖国建设。

6.谁感动中国,谁就是青年的偶像。

答案第1页,共2页

语 文

考试时间:150分钟

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、现代文阅读(36分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题, 9分)

阅读下面的文字,完成1-3小题。

坚持走中国粮食安全道路

①民为国基,谷为民命。解决好14亿人口的吃饭问题,是我们最基本的国情、最根本的民生。只有牢牢端稳中国饭碗、始终掌握粮食安全的主动权,才能在实现“两个一百年”奋斗目标中,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,使人民群众真正有保障有安宁。2004年以来,我国粮食生产取得历史性的“十六连丰”,我国粮食产量从2004年的4.69亿吨增加到2019年的6.64亿吨,增长42%。这有力保障了粮食供给,解决了吃饭问题,国家粮食安全防线得以筑牢。

②党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持把粮食安全作为治国理政的头等大事,始终把粮食和农业作为改革发展稳定工作的重中之重,确立了新时期“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略,明确要求必须把中国人的饭碗牢牢端在自己手中,确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”,不断完善和创新粮食安全政策机制和制度框架,探索形成了符合我国国情粮情的粮食安全道路,当前粮食安全形势处于历史最好时期。

③中国探索实践的粮食安全道路,以解决吃饭问题这一最根本的民生需求为出发点,是符合世情国情的国家治理实践创新。一是建立了“三位一体”的粮食安全保障体系,即以确保口粮绝对安全为核心的国内粮食生产体系,以应对突发事件、维护市场稳定为重点的粮食储备体系,以统筹利用国际粮食市场和资源为路径的全球农产品供应链。二是不断加强粮食供给保障能力建设。一方面持续提高粮食综合生产能力,坚持“藏粮于地、藏粮于技”,提升农业可持续发展能力;另一方面,稳步推进中央和地方两级粮食储备体系建设,目前国家粮食储备数量充足、质量良好,是确保粮食安全坚实的物质基础和关键支撑。三是有效统筹国内外农业资源配置机制。在立足国内确保口粮绝对安全的前提下,逐步探索形成能够统筹利用国际国内两个市场、两种资源的资源配置机制,不断深化国际农业和粮食安全合作,积极拓展经贸投资,通过“走出去”“引进来”,推进建立全球农产品供应链,进一步增强我国粮食安全综合保障能力。

④当今世界正经历百年未有之大变局,必须统筹发展和安全,坚定不移走中国粮食安全道路,构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系,将中国人的饭碗更加牢牢端在自己手中。为此,要进一步强化粮食供给保障能力建设,加强和完善农业支持政策体系,保护和提高农民种粮务农积极性,夯实地方重农抓粮积极性和责任心,加大农业基础建设支持力度,大力推进农业科技创新,有效提高粮食综合生产能力;深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,促进农业转型升级,加快由增产向提质导向转变,推动粮食产业高质量发展,提高粮食质量,适应消费升级的需要;加强粮食安全风险治理,全面提升粮食安全宏观调控水平和风险治理能力;进一步加强和完善粮食储备体系,优化区域布局,完善品种结构,健全物流体系;鼓励我国企业深度融入全球农业食品生产、加工、物流、营销及贸易产业链、价值链与供应链,深度参与国际农业和全球粮食安全治理,充分发挥共建“一带一路”在拓展农业国际合作中的重要作用,构建持续、稳定、安全的全球农业食品供应网络。

(作者为国家粮食安全战略专家咨询委员会委员、同济大学经济与管理学院特聘教授,文本有修改)

1.(3分)下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.粮食是国家的根基,只有牢牢端稳中国饭碗,始终掌握粮食安全的主动权,才能增强人民的安全感,使人民群众真正有保障有安宁。

B.国家粮食安全战略中的“以我为主、立足国内、确保产能”,就是要求提高粮食产量,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中,保证粮食的绝对安全。

C.中国探索实践的粮食安全道路包括:建立了“三位一体”的粮食安全保障体系,不断加强粮食供给保障能力建设,有效统筹国内外农业资源配置机制。

D.为了将中国人的饭碗更加牢牢端在自己手中,我们必须改善粮食生产各要素,提高粮食综合生产能力,提高粮食质量,加强粮食安全风险治理,完善粮食储备体系,构建完善的全球农业食品供应网络。

2.(3分)下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章分析了我国粮食安全道路所面对的国情以及应采取的措施,从中我们可以看出作者对我国坚持走粮食安全道路的信心和决心。

B.第一段以我国粮食生产的“十六连丰”为例,直观、精确、有力地证明了我国有条件保障粮食安全,维护社会稳定。

C.文章第三段通过层进式的论证结构,论述了我国探索粮食安全道路的实践创新,论证清晰而严谨。

D.文章既引用理论,又关注现状;既立足全局,又着眼具体措施,有力地阐述了自己的观点。

3.(3分)根据原文内容,下列说法正确的一项是( )

A.2019年,我国粮食年产量比2004年增长了42%,增幅巨大,原因之一是我国政府把吃饭问题当成最根本的民生,高度重视粮食生产,落实了国家粮食战略。

B.粮食安全是治国理政的头等大事,当前我国粮食安全形势处于历史最好时期,将来不会出现粮食问题。

C.持续提高粮食综合生产能力,坚持“藏粮于地、藏粮于技”,提升农业可持续发展能力,生产出更多的粮食,中国就具有了良好的粮食供给保障能力。

D.统筹发展和安全,坚定不移走粮食安全道路,是中国探索粮食安全道路的实践创新;只有构建起更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系,才能将中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

二、实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成4—6小题。

材料一:

如今,不少家长为孩子的教育问题感到焦虑。“双减”对家长们教育焦虑的影响如何?日前,共青团中央宣传部和中国青年报社社会调查中心开展了“全国义务教育阶段学生家长‘双减’政策态度”调查,共有511043名家长参与。

调查显示,在“双减”之前,在孩子教育问题上,87.0%的受访家长感到焦虑。交互分析发现,孩子成绩处于下游的受访家长,在孩子的教育问题上最为焦虑,达到了90.0%。从家庭收入水平来看,收入中等偏下的受访家长最为焦虑,达到了90.1%。上海三年级学生家长王女士对孩子的教育问题感觉非常焦虑:“我的焦虑主要来自升学机制,希望孩子能上一个好的初中。但是现在的选拔机制主要与成绩挂钩,只能强迫孩子学得更好。”

调查显示,“双减”政策实施后,72.7%的受访家长表示教育焦虑有所缓解,其中34.3%的受访家长表示缓解很多,38.4%的受访家长表示缓解一点。另外,有6.5%的受访家长表示更焦虑了。15.1%的受访家长表示没怎么缓解,5.7%的受访家长表示一直都不怎么焦虑。

交互分析发现,和网上流行的观点不同,家庭收入处于中游的受访家长,表示有所缓解的比例最高,达到了74.3%。“双减”政策之后,受访家长对“课外教育支出减少,家长经济负担减轻”的认同度打出平均分7.7分,说明受访家长对于“双减”政策能减轻家庭经济负担的信心比较足,“双减”在一定程度上缓解了教育焦虑。

(摘编自中国青年报《“双减”实施后︰72.7%的受访家长表示教育焦虑有所缓解》)

材料二:

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称《意见》),《意见》将“双减”工作的总体目标分为两个方面。校内方面,要使学校教育教学质量进一步提升,提升学校课后服务水平,使学生学习更好地回归校园。校外方面,使校外培训机构培训行为全面规范,现有学科类培训机构统一登记为非营利性;学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作;校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织学科类培训。

(摘编自李欣《义务教育阶段“双减”政策出台专家解读:如何确保“双减”工作落到实处?》)

材料三:

推进“双减”,需要务实地看到,我国学生学业负担沉重的根源是中高考用单一的分数标准评价、选拔学生,我国基础教育短视化、功利化的背后,是应试化、竞技化。在中高考制度不能破除唯分数论的情况下,务实的选择应该是“相对减负”,即采取哪一种方式可以让学生的相对负担更小,强调发挥学校教育主阵地作用。而要给学生“全面减负”,消除社会的教育焦虑,则需要推进中高考制度改革,建立多元评价体系,给学生的成才选择提供更多路径。

(摘编自熊丙奇《“双减”的关键在务实》)

4.(3分)下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.家长们对孩子教育的焦虑主要来自担心孩子成绩不够优秀、不能得到最好的教育资源以及受到资本营销和教育抢跑的裹挟。

B.“双减”前多数受访家长对孩子的教育感到焦虑,而孩子成绩处于下游、家庭收入中等偏下的受访家长最为焦虑。

C.“双减”政策实施以后,大多数家长的教育焦虑得以缓解,其中家庭收入为中等和中下等的孩子家长焦虑缓解程度较高。

D.受访家长对“双减”政策使“课外教育支出减少,家长经济负担减轻”认同度较高,说明受访家长一定程度上缓解了教育焦虑。

5.(3分)下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是( )

A.“双减”之前,收入处于中游的受访家长最为焦虑;“双减”之后,收入中等偏下的受访家长焦虑缓解的比例为最高。

B.“双减”政策实施以后,七成多的受访家长表示教育焦虑大幅缓解,普遍认为“双减”减少了课外教育支出,减轻了家长经济负担。

C.“双减”政策由中共中央办公厅、国务院办公厅发布而不是由教育部门发布,表现出我国对教育事业健康发展的高度重视。

D.因为我国中高考制度不能破除唯分数论,所以应采取可以让学生的相对负担更小的务实选择,注重发挥学校教育的主阵地作用。

6.(6分)在国家实施“双减”政策的背景下,可以从哪些层面真正缓解家长的教育焦虑﹖请概括说明。

三、文学类文本阅读 (本题共3小题,15分)

阅读下面的文字,完成7—9小题。

知 识

沈从文

哲学硕士张六吉,长江中部某处小地主的独生子,年龄恰满二十岁,那年正是“五四运动”的一年。他觉得在小城里呆毫无意义,弄了一笔钱,离开了家乡。

他出外目的在寻求知识,十多年来所得到的知识,当真也不少了。凡是好“知识”他差不多都知道了。在国内大学毕业后又出国,在某国一个极负盛名的大学里得了学位。他的论文为“人生哲学”,他的学问成就,是那大学研究院一个导师尽力指导的,那是个世界知名的老博士。他信仰这个人如一个神。

他想把自己所学贡献社会,一时却找不着相当工作。他心想不如回到我那个“野蛮”家乡吧。他记起家乡有点忧郁,以为一面是一群毫无教育的乡下人,一面是他自己。要说话,无人了解;有意见,无人来倾听。他觉得孤独。

离家乡三天路上,见一坝山田中有个老农夫在锄草,大路旁树阴下却躺了个青年男子,从从容容在那儿睡觉。他同那老农攀谈:“天气热,你年纪一大把了,怎不休息休息?”

“要吃的,无办法,热也不碍事!”

“你怎不要那小伙子帮一手,却尽他躺在树阴下睡觉?"

那老的仍然同先前一模一样的,从从容容的说道:“他死了,扎前一会儿被毒蛇咬死了。”

他吓了一大跳,细看躺下这一个,那小子鼻端上有个很大麻苍蝇。果然人已死掉了。赶忙问:“这是谁?”

老农夫用手抹了抹额上汗水,走过树阴下来吸烟。“他是我的儿子。”说时,把苍蝇逮住了,摘下一张桐木叶,盖到死者脸上去。

“是你的儿子!儿子死了你不哭,你这个老古怪!?”

老农夫像是自言自语:“世界上哪有不死的人,天旱地涝我们就得饿死,军队下乡土匪过境我们又得磨死。好容易活下来,一死也就完事了。人死了,我坐下来哭他,让草在田里长,好主意!”他看到老农夫的样子,要再说几句话也说不出口,老农夫却又下田赶活去了。张六吉临走时,老农夫说:“你过前面寨子,第三家门前有个土坪坝,是我的家。我姓刘,名叫老刘,见我老婆就便告她一声,说冬福死了,送饭时送一个人的饭。”他想,“你这老糊涂老古怪!儿子被蛇咬死了,满不在乎,还有心吃中饭,还吝啬另一个人的中饭!”

到土坪坝里,看到两个妇人正在磨石旁磨碎豆子。他问两个妇人,刘家住在什么地方。两个妇人说自己便是刘家人,问有什么事。“我只是来传个话儿。”他说得那么从容,“你们家儿子被蛇咬死了!”

他看看两个妇人又说下去,“那小伙子被蛇咬后死在大路旁,你们当家的要我捎个信来……”两个妇人听了,颜色不变,答应了一个“哦”字,仍然不离开那磨石,还是把泡在木桶里的豆子,一瓢一瓢送进石孔里去,慢慢的转动那磨石。

那份从容使传话的十分不平。他说,“你们不相信我的话?你们去看看,是不是当真有个人死在那里!”

年纪老些的妇人说,“怎不相信?死了的是我儿子,不死的是我丈夫。两人下田一人被毒蛇咬死了,这自然是真事!”

“你不伤心,这件事对于你一定——”

“我伤什么心?天旱地涝我们就得饿死,军队下乡土匪过境我们又得磨死。好容易活下来!人死了,我坐下来哭,对他有何好处,对我有何益处?”

那老年妇人进家里去给客人倒水喝,他问那个年轻的妇人,死者是她什么人。

“他是我兄弟,我是他姐姐。”

“你是他姐姐?同气连枝的姊弟也不伤心?”

“我为什么伤心?我问你……”

“你为什么不伤心?我问你。”

“爸爸妈妈生养我们,同那些木簰完全一样。入山斫本,缚成一个大筏。我们一同浮在流水里,忽然风来雨来,木筏散了,有些下沉,有些漂去,这是常事!”

一会儿,来了一个年纪二十来岁的乡下人,女的向那男子说:“秋生,你冬福哥哥被蛇咬死了,就是这个先生说的。”

那小子望了望张六吉,“是真的假的?”

“真的!”

“那真糟,家里还有多少事应当做,不小心给一条蛇咬死!”

张六吉以为这一家人都不近人情,只这后生还有点人性看看后生神气很惨,以为一定非常伤心。

“你难受,是不是?”

“他死了我真难受。”

“怎么样?你有点……”

屋后草积下有母鸡生蛋,“咯咯大”只是叫,年轻的妇人拖围裙擦手赶过屋后取热鸡蛋去了。后生望望陌生人,悄悄说:“他不能这时就死,他得在家里做事,……我那糊涂哥哥死了,把我们计划完全打破了……”他说明这件事原是两人早已约好了的。

他说了一件什么事情?不用问,反正这件事使张六吉听到吃了一大惊。乡下人那么诚实,他不能不相信那乡下人说的话。他心想,“这是真的假的?”

临走时他自言自语说,“这才是我要学的!”到了家乡后,第一件事是写信给他那博学的先生说:“老骗子,你教我十来年书,还不如一个大字不识的乡下人聪明。你所知道的全是活人不用知道的,人必需知道的你却一点不知道!”第二件事是把所有书籍全烧掉了。

他就留在那个野蛮家乡里,跟乡下人学他还不曾学过的一切。不多久,刘家那小子来找他,两人就走了。走到哪儿去,别人都不知道。

(有删改)

7.(3分)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说的主线故事是张六吉回乡奇遇,叙事遵循时间脉络,以第三人称为叙述主体,向读者展示了大多数人闻所未闻的风俗人事。

B.“天旱地涝我们就得饿死,军队下乡土匪过境我们又得磨死”,小说借人物之口表现农民生活的艰难,暗示了故事发生的时代背景。

C.刘家后生对张六吉说了什么,读者不得而知,但此后张六吉写信骂先生、烧书、出走,说明两人交流的内容促进了张六吉知识观的转变。

D.小说突破常规的写法,没有严谨的结构和曲折的故事情节,呈现给读者的是乡村日常生活的自然状态,具有浓郁的地域色彩。

8.(6分)主人公张六吉获取知识经历了哪些阶段?请简要分析。

9.(6分)小说的结局有哪些必然性?蕴含作者怎样的深意?请简要分析。

四、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

阅读下面的文言文,完成10—13小题。

高昌王麴文泰多遏绝西域朝贡伊吾先臣西突厥既而内属文秦与西突厥共击之上下书切责示以祸福征之入朝文泰竟称疾不至十二月壬申,遣交河行军大总管、吏部尚书侯君集,副总管兼左屯卫大将军薛万均等将兵击之。高昌王麴文泰闻唐兵起,谓其国人曰:“唐去我七千里,沙碛居其二千里,地无水草,寒风如刀,热风如烧,安能政大军乎!今来伐我,发兵则粮运不给,三万以下,吾力能制之。当以选待劳,坐收其弊,何足忧也。”及闻唐兵临碛口,忧惧不知所为,发疾卒。子智盛立。军至柳谷,调者言文泰刻日将葬,国人咸集于彼。诸将请袭之,侯君集曰:“不可。天子以高昌无礼,故使吾讨之。今袭人于墟墓之间,非问罪之师也。”于是鼓行而进,至田城,谕之不下,诘朝攻之,及午而克。以中郎将辛獠儿为前锋,夜趋其都城,高昌逆战而败,大军继至,抵其城下。智盛致书于君集日:“得罪于天子者,先王也。天罚所加,身已物故。智盛袭位未几,惟尚书怜察。”君集报曰:“苟能悔过,当束手军门。”智盛犹不出,君集命填堑攻之,飞石雨下,城中人皆室处。又为巢车,高十丈,俯瞰城中,有行人及飞石所中,皆唱言之。先是,文泰与西突厥可汗相结,约有急相助,可汗遣其叶护屯可汗浮图城,为文泰声援。及君集至,可汗惧而西走千余里,叶护以城降。智盛穷蹙,开门出降。君集分兵略地,下其二十二城。上欲以高昌为州县。九月,以其地为西州,以可汗浮图城为庭州,各置属县。乙卯,置安西都护府于交河城,留兵镇之。于是唐地东极于海,西至焉耆,南尽林邑,北抵大漠,皆为州县。冬十二月丁酉,侯君集献俘于观德殿,行饮至礼,大酺三日。上得高昌乐工,以付太常,增九部乐为十部。

(节选自《通鉴经事本末·太宗平高昌》)

10.(3分)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.高昌王麴文泰多遏绝西域/朝贡伊吾/先臣西突厥/既而内属文泰/与西突厥共击之/上下书切责/示以祸福征之/入朝文泰/竟称疾不至/

B.高昌王麴文泰多遏绝西域朝贡/伊吾先臣西突厥/既而内属/文泰与西突厥共击之/上下书切责/示以祸福/征之入朝/文泰竟称疾不至/

C.高昌王麴文泰多遏绝西城朝贡/伊吾先臣西突厥/既而内属文泰/与西突厥共击之/上下书切责/示以祸福征之/入朝文泰/竞称疾不至/

D.高昌王麴文泰多遏绝西域/朝贡伊吾/先臣西突厥/既而内属/文泰与西突厥共击之/上下书切责/示以祸福/征之入朝/文泰竟称疾不至/

11.(3分)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.壬申,古人常用十天干和十二地支相配来纪年月日,即干支纪时法,文中为纪日。

B.诘朝,与“诘旦”“平旦”“平明”“翌日”“明日”意思相同,文中指第二天清晨。

C.酺,古时国有喜庆,帝王特许臣民聚会饮酒称“酺”,后世遂为一种宴饮庆祝活动。

D.太常,文中指太常寺,是唐朝掌管礼乐、外交的最高行政机关,主管官员为太常卿。

12.(3分)下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.麴文泰认为唐朝距离高昌路途遥远,路险难行,军粮难续,以逸待劳就可应对唐朝军队的讨伐,后因唐军到来忧惧发疾而死。

B.侯君集领兵抵达柳谷后,为展现大唐道义,并没有对麴文泰发动袭击,而是击鼓行军至田城,随后亲率大军夜袭高昌都城。

C.麴智盛即位后,抵抗唐军失利,在侯君集兵临城下之际致信推脱责任,最终在强大的军事攻势和失去援助的情况下投降。

D.唐太宗平定高昌后,于其地设州置县,并在交河城设置安西都护府,将领土西扩至焉耆,又吸纳高昌乐将九部乐增为十部乐。

13.(10分)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)天罚所加,身已物故。智盛袭位未几,惟尚书怜察。

(2)君集命填堑攻之,飞石雨下,城中人皆室处。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

九日登高

王昌龄

青山远近带皇州,霁景重阳上北楼。

雨歇亭皋仙菊润,霜飞天苑御梨秋。

茱萸插鬓花宜寿,翡翠横钗舞作愁。

谩说陶潜篱下醉[注],何曾得见此风流。

[注]《晋书·陶潜传》:“尝九月九日出宅边菊丛中坐,久之,满手把菊,忽值(王)弘送酒至,即便就酌,醉而归。”

14.(3分)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联上句从大处落笔写出长安形势,下句具体点出登高处所、时间与天气状况。

B.颔联以“雨歌”带出“仙菊润”,以“霜飞”带出“御梨秋”,描写细致入微。

C.颈联描写节日风俗和欢宴场面,烘托诗人眷恋家乡、思念亲人和渴望归隐之情。

D.本诗中“皇州”“仙菊”“天苑”“御梨”等意象,暗含对圣人之治的叹赏之意。

15.(6分)简要分析尾联的表现手法与情感内涵。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,(6分)

16.(6分)补写出下列句子中的空缺部分。

(1)荀子在《劝学》中以车马、舟楫为喻,得出了“____________,____________”的结论,启示人们无论做什么都应该善于寻求帮助。

(2)《邹忌讽齐王纳谏》中,齐威王为求谏而设立了上、中、下三赏,下赏的要求是“____________,____________。”

(3)李白在《蜀道难》中以浪漫主义的手法歌咏了祖国山河的雄伟壮丽,“____________,____________”两句写出了山峰之高和绝壁之险。

五、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成17—19小题。

古镇至今保存着历史传统风貌,蕴藏着深厚的文化积淀。它们是全人类共同的文化财富,不仅是中国的建筑遗产,有些还进入世界遗产。比如,江南水乡古镇善于因借自然,因水成路、依水建屋。整体来看,我国古镇房屋多是两层厅堂式的砖木结构,或前店后院,或上宅下店,过街骑楼、驳岸石栏_________________。不同古镇有不同风俗习惯和特色物产。

在古镇保护工作中,应原样修复,整旧如故,以存其真,而不是以旅游商业为目的,使用快捷的现代材料、现代工艺_________________。比如,周庄在整修中使用许多旧木梁、旧木柱、旧门窗、旧石板等,修出了_________________的房子。乌镇也是如此,为各种旧料_________________地建造仓库,修缮时可随时调取使用。乌镇东栅、西栅使用明清时的石板铺路,同时将排水管道、电力线、电话线等埋入地下。沿街铺面、老宅使用的也是旧木料,并且按传统方法用桐油油过。( )留存至今的历史古镇,要想保持历久弥新的魅力和持续的生命力,离不开我们对其原真性的创造性保护。同时,还要分级保护,逐块划定保护等级和保护范围,既不因为盲目追求发展而破坏原真性,也不因为注重保护而阻碍发展的步伐。

17.(3分)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.疏密有度 改弦更张 如出一辙 分门别类

B.疏密相间 另起炉灶 如出一辙 条分缕析

C.疏密有度 另起炉灶 原汁原味 分门别类

D.疏密相间 改弦更张 原汁原味 条分缕析

18.(3分)下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.在白粉中掺入黑灰,墙面在替换掉烂砖之后,以呈现原有面貌。

B.墙面在替换掉烂砖之后,以呈现原有面貌,在白粉中掺入黑灰。

C.以呈现原有面貌,墙面在替换掉烂砖之后,在白粉中掺入黑灰。

D.墙面在替换掉烂砖之后,在白粉中掺入黑灰,以呈现原有面貌。

19.(3分)文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.它们不仅是中国的建筑遗产,也是全人类共同的文化财富,有些还进入世界遗产。

B.它们是全人类共同的文化财富,有些还进入世界遗产,不仅是中国的建筑遗产。

C.它们有些还进入世界遗产名录,不仅是中国的建筑遗产,也是全人类共同的文化财富。

D.它们不仅是中国的建筑遗产,有些还进入世界遗产名录,是全人类共同的文化财富。

(二)语言文字运用II(本题共2小题,11分)

阅读下面的文字,完成下面20-21题。

据专家介绍,“碱性水”概念本身只是商家宣传的噱头。商家营造“养生骗局”的套路往往是:先广布“科学流言”为产品造势,再针对现代人的普遍“健康焦虑”精准推销产品。

要抵制科学流言, ① ,更要提高科学素养。对于商家随处捏造或是移花接木而来的各种“伪科普”信息,公众若能多基于科学逻辑和生活常识作出理性判断,就不难识别“伪健康”营销陷阱。

针对“科学流言”的现象,权威机构不妨尝试搭建完善“科学流言搜索平台”。一方面, ② ;另一方面,公众在平台搜索权威解答,通过这个渠道提升科学素养。目前,针对伪科学营销仍存在监管空白和“法律盲区”,有关部门还需积极出台更有针对性的整治措施。

因此, ③ ,就能更好地推动网络时代去伪存真,从源头处避免“科学流言”像野草一样在社会上疯长和蔓延。

20.(6分)在上文横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过18个字。

21.(5分)文中画波浪线处使用了比喻的修辞手法,请简要分析其表达效果。

六、作文(60分)

22.(60分)阅读下面的材料,根据要求写作。

清代龚自珍曾借助“病梅”的隐喻,对病态审美造成的不良社会后果表达忧思。让他没想到的是,在互联网时代的流行文化中,类似“病梅”一般的审美趣味依然很有市场。比如,近年来“娘炮形象”在影视界和娱乐圈愈演愈烈。所谓“油头粉面A4腰,矫揉造作兰花指”,一些举止忸怩作态、喜欢撒娇卖萌的“小鲜肉”,经由影视制作机构和经纪公司商业包装和市场运作,成为许多青少年的偶像。

而最近热映的电影《长津湖》中,“冰雕连”官兵坚守死鹰岭阵地,最后全连以战斗姿势受冻牺牲。很多观众感慨正是无数先烈用鲜血和生命,坚守阵地,才换来我们今天的幸福生活。

作为当代青年学子,读了上述材料,你有何感触?请写一篇文章,谈谈你的思考和认识。

要求:结合材料,选准角度,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

语文参考答案:

1 2 3 4 5 7 10 11 12 14 17 18 19

B C D A C D B D B C C D D

6.①社会层面:关注弱势群体,帮助家长提高教育子女的水平,避免课外培训产业化,多渠道提供优质教育资源,避免义务教育阶段的普遍抢跑现象,更新就业观念,着眼于孩子的终身发展;②学校教育层面:进一步提升学校教育教学质量及课后服务水平;③国家制度层面:推进中高考制度改革,建立多元评价体系,给学生的成才选择提供更多路径,避免基础教育的应试化、竞技化。(意思对即可)

8.①笃信书本知识阶段。张六吉出国留学,以“人生哲学”为研究对象,对书本知识深信不疑。②书本知识和生活实践冲突阶段。老农一家的生命观让张六吉十分不解和震惊,书本知识与生活实践发生了剧烈冲突。③向生活实践学习阶段。张六吉骂老师、烧书,与书本知识决裂,向乡下人学习、出走,重塑知识。

9.①小说主人公最终的必然选择。张六吉知识观发生重要改变之后,最终选择向乡下人学习,和刘家小子一起出走。②小说情节发展的必然结果。老农一家对生命的态度促使情节陡转,看似出人意料,实则必然,符合生活的逻辑。

13.(1)由于上天的惩罚,他已经身亡。智盛刚刚承袭王位不久,希望尚书您可怜明察。

(2)侯君集命令填沟攻城,攻城的飞石像下雨一般,城中的人都躲在房屋里。

15.上句运用典故,抒发了诗人欣赏美景的愉悦之情。下句用反问,抒发了重阳登楼的欢欣、喜悦之情。

16. 君子生非异也 善假于物也 能谤讥于市朝 闻寡人之耳者 连峰去天不盈尺 枯松倒挂倚绝壁

20.①公众不仅要识别商家的营销套路②科学流言搜索平台可以主动回击科学流言③提升公众科学素养和完善法律政策

21.①文中把“科学流言”比作野草,用野草快速生长和蔓延来表现科学流言传播扩散速度快。②化抽象的信息传播为具体可感知的视觉体验,生动形象。

22. 审题:

这是一道任务驱动型的作文题目。

材料由龚自珍“病梅”引入,指出近年来,社会上依然存在病态审美的现象,尤其是一些不符合正常审美的“娘炮形象”和“小鲜肉”,却成为了青少年偶像,这是令人担忧的事情。材料第二段主要讲电影《长津湖》中,“冰雕连”官兵坚守死鹰岭阵地,最后全连以战斗姿势受冻牺牲。

这道作文题的材料前后两段是对比性的,指向明确,即树立正确审美观、发展观、价值观,培养有理想、负责任、敢担当的时代新人。既要求态度鲜明,又不能简单化。写作时可以先引出当今存在的审美观和价值观等扭曲的现象,然后对青少年以“娘炮”及“小鲜肉”为偶像这一现象存在的危害进行分析;最后指出青年人应该树立正确的审美观和价值观,尤其要以英雄或者为社会发展做出贡献的人为偶像,这样的价值观对个人及国家发展有什么样的好处等。

此外,帅哥美男与“娘炮”是两个概念,把长相清秀,追求整洁精致外表的男人与油头粉面,矫揉造作的“娘炮”不能混为一谈;说话不能绝对,比如,对反对这种现象的人,就扣上否定社会多元文化,干涉个人自由的大帽子;或者一味大谈特谈英雄气质、责任担当,不谈如何学习,均应视为偏题、离题。总之,对学生构思写作和说理语言的尺度把握是个考验。

立意:

1.摒弃“娘炮”“小鲜肉”,追寻时代真英雄。

2.作为新时代的青年要有正确的偶像观。

3.要以有理性有追求的人为偶像。

4.偶像崇拜不能迷失方向,盲目崇拜。

5.追随英雄偶像,献身祖国建设。

6.谁感动中国,谁就是青年的偶像。

答案第1页,共2页

同课章节目录