统编版高中语文必修上册第六单元10.2《师说》课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册第六单元10.2《师说》课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-21 13:23:36 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

韩愈

《师说》是韩愈的代表作之。

写于韩愈任国子监博士时。

“说”,古义为陈述和解说,是古代的一种文体,属议论文范围,一般陈述自己对某种事物的见解。“师说”意思是解说关于“从师”的道理。

类似文章:《捕蛇者说》、《马说》、《爱莲说》等

解题

韩愈(768-824)

作者简介

字退之,河阳人,祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,故又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

韩愈是唐代古文运动的领袖,也是杰出的散文作家。

“唐宋八大家”之首。(韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石)。

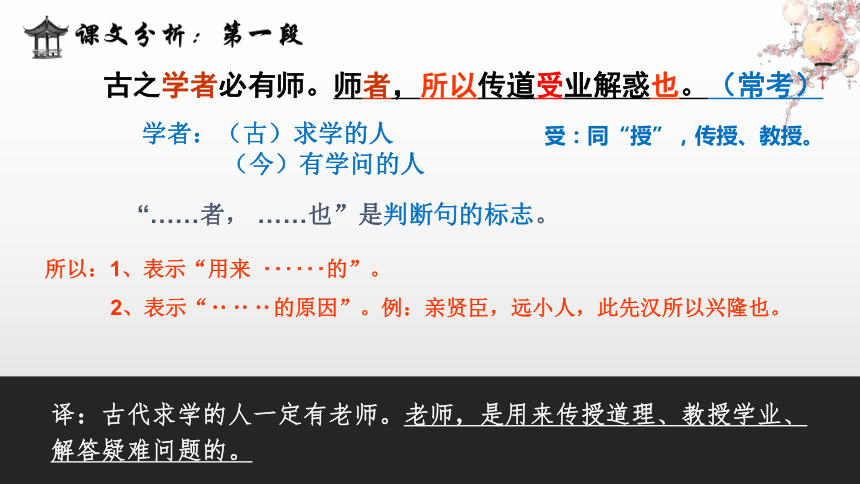

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。(常考)

学者:(古)求学的人

(今)有学问的人

“……者, ……也”是判断句的标志。

所以:1、表示“用来 ‥‥‥的”。

2、表示“‥‥‥的原因”。例:亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也。

译:古代求学的人一定有老师。老师,是用来传授道理、教授学业、解答疑难问题的。

受:同“授”,传授、教授。

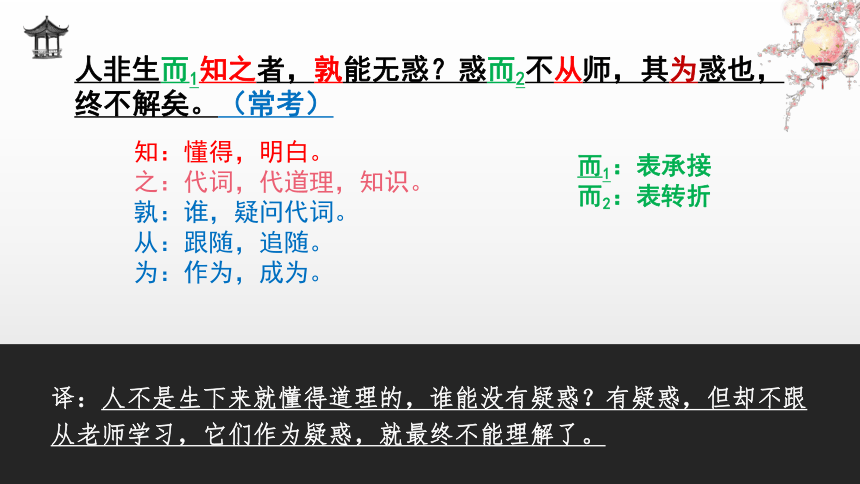

人非生而1知之者,孰能无惑?惑而2不从师,其为惑也,终不解矣。(常考)

知:懂得,明白。

之:代词,代道理,知识。

孰:谁,疑问代词。

从:跟随,追随。

为:作为,成为。

译:人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?有疑惑,但却不跟从老师学习,它们作为疑惑,就最终不能理解了。

而1:表承接

而2:表转折

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

乎:介词,在;状后

闻:知道,懂得。

也:句中停顿,不译。

固:本来。

乎:介词,比。

师:意动,“以……为老师”。

译:生在我前面,他懂得道理本来就早于我,我(应该)跟从(他)把他当作老师;生在我后面,(如果)他懂得的道理也早于我,我(也应该)跟从(他)把他当作老师。

而:表承接

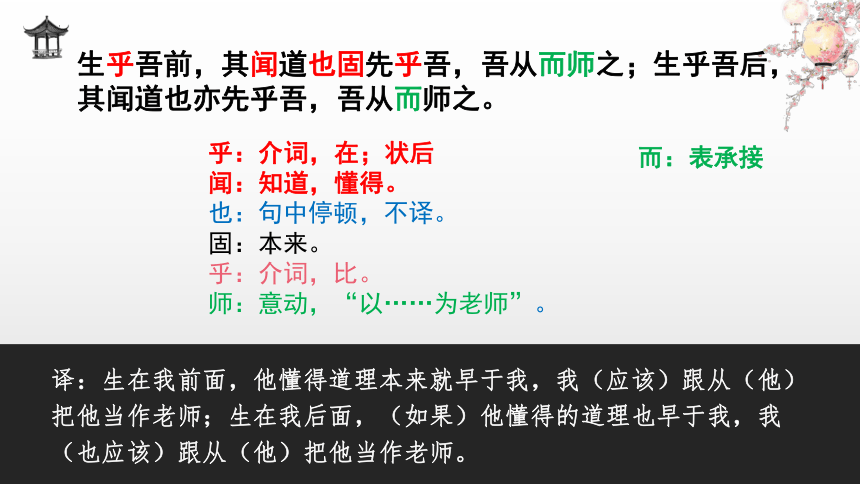

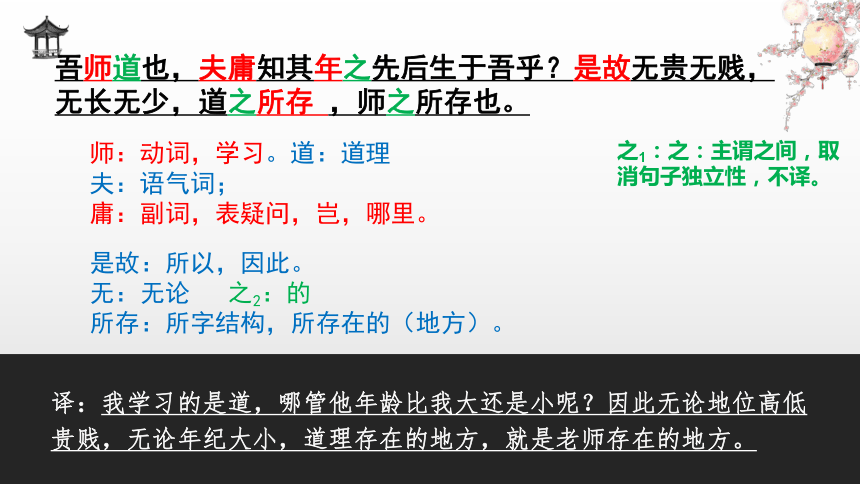

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存 ,师之所存也。

师:动词,学习。道:道理

夫:语气词;

庸:副词,表疑问,岂,哪里。

译:我学习的是道,哪管他年龄比我大还是小呢?因此无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

之1:之:主谓之间,取消句子独立性,不译。

是故:所以,因此。

无:无论 之2:的

所存:所字结构,所存在的(地方)。

小结:首段主要讲什么?

提出中心论点:古之学者必有师。

正面阐述道理

1、师者的职责:传道受业解惑

2、从师的原因:

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

3、从师的标准

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人 ,其下圣人也亦远矣,而耻⑧学于师。

师:动词,从师学习;道:名词,风尚。师道:从师学习的风尚。

出:动词,超出。 犹且:尚且、还,副词。

焉:代词,他。

众人:古义:一般人;今义:许多的人,大家。 其:代词,他们

下:名词作动词,低于。 耻:形容词意动用法,“以……为耻”。

译:唉!(古代)从师学习的风尚不流传已经很久了!想要人没有疑惑难啊!古代的圣人,他们远远超出一般人,尚且跟从老师、向他们请教;现在的一般人,他们(的才智)也远远低于圣人,却以向老师学习为耻。

承接

转折

是故圣益圣 ,愚益愚 。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

圣:前一个“圣”,名词,圣明的人;后一个“圣”,形容词,圣明。(愚同理)

益:更加 所以:……的原因。 其:副词,推测语气,表猜测,大概。 其子:其,代词,他的。

而:连词,表承接。

于其身:对于他自己。身:自己。

耻:意动用法,以……为耻;焉,代,他 惑:糊涂,形容词。

译:因此圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人能成为圣人的原因,愚人能成为愚人的原因,大概都出于这吧?(人们)爱他们的孩子,就选择老师来教他;(但是)对于他自己,却以跟从老师(学习)为可耻,真是糊涂啊。

彼童子之师,授之书而习其句读①者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之②不知,惑之不解,或师焉,或不焉③ ,小④ 学而大遗⑤ ,吾未见其明⑥也。

①句读:句中停顿,读,通“逗”。

②句读之不知:宾语前置。之,宾语前置的标志。惑之不解:同。

③或:不定代词,有的。指上文句读和疑惑两个方面。 不,同“否”。

④ 小/大:形容词作名词,小的方面/大的方面。 ⑤遗:放弃,遗弃。

⑥明:明智的。

译:那些孩子们的老师,是教他们读书,(帮助他们)学习断句的,不是我所说的能传授那些道理,解答那些疑难问题的。有的(不通晓句读)向老师学习,有的(疑惑)却不向老师学习,小的方面要学习,大的方面却放弃了不学),我没看出那种人是明智的。

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

之:代词,这些。

耻:意动,以……为耻

相师:拜别人为师

族:类。

云:说,与者合在一起,表示“诸如此类的说法”。

则:连词,就。

译:巫医乐师和各种工匠这些人,不以拜别人为师学习为耻。士大夫这类人,(听到)“老师”称“弟子”这种说法的,就成群地聚在一起讥笑人家。

问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

彼:代词,那个人(指学生)。

道:道德学问水平。

师道之不复:之,取消句子独立性

百工:泛指各种工匠

译:问他们(为什么讥笑),就说:“他和他年龄差不多,道德学问也差不多,以地位比自己低的人为师,就觉得羞耻,以官职比自己高的人为师,就觉得是近乎谄媚了。”唉!(古代那种)跟从老师学习的风尚不能恢复,(从里就可以明白了。巫医乐师和工匠这些人,君子们不屑一提,现在君子的见识竟反而赶不上(这些人),真是令人奇怪啊!

之人:这类人。之,代词,这。

不齿:不与同列,看不起。

其:他们的 智:见识

乃:竟 及:比得上。

欤:语气助词,相当于“啊”。

小结

三组对比 对象对比 对比方式 学风态度 结果 语气 论述中心

1 古之圣人

今之众人

2 于其子

于其身

3 巫医乐师百工

士大夫之族

提出分论点:师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!

士大夫之智不及巫医乐师百工之人

正反对比,论证从师学习的重要性

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒 ,其贤不及孔子。

常师:固定的老师。

师:意动用法,以……为师。

徒:类,辈。

其:代词,他们的

贤:道德才能。

译:圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,他们的道德才能都比不上孔子。

孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻 ,如是而已 。

不必:(古义)不一定;(今义)不需要

术业:学问和技艺。

攻:学习,研究。

是:代词,这样。

而已:句末语气词,罢了。

译:孔子说:几个人一起走,(其中)一定有(可以当)我的老师(的人)。”因此学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到的道理有早有晚,学问技艺各有专长,如此罢了。

课文分析:第三自然段

三段小结:

分论点:圣人无常师。

论证方法:举例论证、引用论证

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

古文:(古)唐之前的文章,特指先秦文; (今)与现代文相对的文言文

六艺经传:六艺,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》;传,古代解释经书的著作。 区分:儒家六艺,礼、乐、射、御、书、数 通:全面。

于:前一个是介词,表被动,被。后一个也是介词,从、向,状语后置。

嘉:赞许。 行:遵行。

古道:古人从师的风尚。 贻:赠送。

译:李家的孩子蟠,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和传文都全面学习了,不受时俗的拘束,向我学习。我赞许他能够遵行古人的从师之道,写这篇《师说》来赠送他。

其

代词: 人 他、她 它 (们)(的)

方位 这、那

语气词: 推测:其皆出于此乎

感叹 其可怪也欤

反问

代词:这

表示领属关系:的 彼童子之师

取消句子独立性,不译 师道之不传久也

宾语前置的标志 惑之不解

定语后置的标志 爪牙之利、筋骨之强

之

全文结构梳理:总分总

(1):提出中心论点:“古之学者必有师”

(2—3):

论证一:古之圣人从师与今之众人耻师

论证二:择师教子与自身耻师

论证三:巫医乐师百工之人不耻相师与士大 夫之族耻师

论证四:以孔子为例、引孔子之语

(4):交代写作缘由、赞许李蟠。

对比论证:

师道之不传也久矣

举例论证、引用论证:圣人无常师

韩愈

《师说》是韩愈的代表作之。

写于韩愈任国子监博士时。

“说”,古义为陈述和解说,是古代的一种文体,属议论文范围,一般陈述自己对某种事物的见解。“师说”意思是解说关于“从师”的道理。

类似文章:《捕蛇者说》、《马说》、《爱莲说》等

解题

韩愈(768-824)

作者简介

字退之,河阳人,祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,故又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

韩愈是唐代古文运动的领袖,也是杰出的散文作家。

“唐宋八大家”之首。(韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石)。

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。(常考)

学者:(古)求学的人

(今)有学问的人

“……者, ……也”是判断句的标志。

所以:1、表示“用来 ‥‥‥的”。

2、表示“‥‥‥的原因”。例:亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也。

译:古代求学的人一定有老师。老师,是用来传授道理、教授学业、解答疑难问题的。

受:同“授”,传授、教授。

人非生而1知之者,孰能无惑?惑而2不从师,其为惑也,终不解矣。(常考)

知:懂得,明白。

之:代词,代道理,知识。

孰:谁,疑问代词。

从:跟随,追随。

为:作为,成为。

译:人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?有疑惑,但却不跟从老师学习,它们作为疑惑,就最终不能理解了。

而1:表承接

而2:表转折

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

乎:介词,在;状后

闻:知道,懂得。

也:句中停顿,不译。

固:本来。

乎:介词,比。

师:意动,“以……为老师”。

译:生在我前面,他懂得道理本来就早于我,我(应该)跟从(他)把他当作老师;生在我后面,(如果)他懂得的道理也早于我,我(也应该)跟从(他)把他当作老师。

而:表承接

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存 ,师之所存也。

师:动词,学习。道:道理

夫:语气词;

庸:副词,表疑问,岂,哪里。

译:我学习的是道,哪管他年龄比我大还是小呢?因此无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

之1:之:主谓之间,取消句子独立性,不译。

是故:所以,因此。

无:无论 之2:的

所存:所字结构,所存在的(地方)。

小结:首段主要讲什么?

提出中心论点:古之学者必有师。

正面阐述道理

1、师者的职责:传道受业解惑

2、从师的原因:

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

3、从师的标准

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人 ,其下圣人也亦远矣,而耻⑧学于师。

师:动词,从师学习;道:名词,风尚。师道:从师学习的风尚。

出:动词,超出。 犹且:尚且、还,副词。

焉:代词,他。

众人:古义:一般人;今义:许多的人,大家。 其:代词,他们

下:名词作动词,低于。 耻:形容词意动用法,“以……为耻”。

译:唉!(古代)从师学习的风尚不流传已经很久了!想要人没有疑惑难啊!古代的圣人,他们远远超出一般人,尚且跟从老师、向他们请教;现在的一般人,他们(的才智)也远远低于圣人,却以向老师学习为耻。

承接

转折

是故圣益圣 ,愚益愚 。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

圣:前一个“圣”,名词,圣明的人;后一个“圣”,形容词,圣明。(愚同理)

益:更加 所以:……的原因。 其:副词,推测语气,表猜测,大概。 其子:其,代词,他的。

而:连词,表承接。

于其身:对于他自己。身:自己。

耻:意动用法,以……为耻;焉,代,他 惑:糊涂,形容词。

译:因此圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人能成为圣人的原因,愚人能成为愚人的原因,大概都出于这吧?(人们)爱他们的孩子,就选择老师来教他;(但是)对于他自己,却以跟从老师(学习)为可耻,真是糊涂啊。

彼童子之师,授之书而习其句读①者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之②不知,惑之不解,或师焉,或不焉③ ,小④ 学而大遗⑤ ,吾未见其明⑥也。

①句读:句中停顿,读,通“逗”。

②句读之不知:宾语前置。之,宾语前置的标志。惑之不解:同。

③或:不定代词,有的。指上文句读和疑惑两个方面。 不,同“否”。

④ 小/大:形容词作名词,小的方面/大的方面。 ⑤遗:放弃,遗弃。

⑥明:明智的。

译:那些孩子们的老师,是教他们读书,(帮助他们)学习断句的,不是我所说的能传授那些道理,解答那些疑难问题的。有的(不通晓句读)向老师学习,有的(疑惑)却不向老师学习,小的方面要学习,大的方面却放弃了不学),我没看出那种人是明智的。

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

之:代词,这些。

耻:意动,以……为耻

相师:拜别人为师

族:类。

云:说,与者合在一起,表示“诸如此类的说法”。

则:连词,就。

译:巫医乐师和各种工匠这些人,不以拜别人为师学习为耻。士大夫这类人,(听到)“老师”称“弟子”这种说法的,就成群地聚在一起讥笑人家。

问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

彼:代词,那个人(指学生)。

道:道德学问水平。

师道之不复:之,取消句子独立性

百工:泛指各种工匠

译:问他们(为什么讥笑),就说:“他和他年龄差不多,道德学问也差不多,以地位比自己低的人为师,就觉得羞耻,以官职比自己高的人为师,就觉得是近乎谄媚了。”唉!(古代那种)跟从老师学习的风尚不能恢复,(从里就可以明白了。巫医乐师和工匠这些人,君子们不屑一提,现在君子的见识竟反而赶不上(这些人),真是令人奇怪啊!

之人:这类人。之,代词,这。

不齿:不与同列,看不起。

其:他们的 智:见识

乃:竟 及:比得上。

欤:语气助词,相当于“啊”。

小结

三组对比 对象对比 对比方式 学风态度 结果 语气 论述中心

1 古之圣人

今之众人

2 于其子

于其身

3 巫医乐师百工

士大夫之族

提出分论点:师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!

士大夫之智不及巫医乐师百工之人

正反对比,论证从师学习的重要性

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒 ,其贤不及孔子。

常师:固定的老师。

师:意动用法,以……为师。

徒:类,辈。

其:代词,他们的

贤:道德才能。

译:圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,他们的道德才能都比不上孔子。

孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻 ,如是而已 。

不必:(古义)不一定;(今义)不需要

术业:学问和技艺。

攻:学习,研究。

是:代词,这样。

而已:句末语气词,罢了。

译:孔子说:几个人一起走,(其中)一定有(可以当)我的老师(的人)。”因此学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到的道理有早有晚,学问技艺各有专长,如此罢了。

课文分析:第三自然段

三段小结:

分论点:圣人无常师。

论证方法:举例论证、引用论证

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

古文:(古)唐之前的文章,特指先秦文; (今)与现代文相对的文言文

六艺经传:六艺,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》;传,古代解释经书的著作。 区分:儒家六艺,礼、乐、射、御、书、数 通:全面。

于:前一个是介词,表被动,被。后一个也是介词,从、向,状语后置。

嘉:赞许。 行:遵行。

古道:古人从师的风尚。 贻:赠送。

译:李家的孩子蟠,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和传文都全面学习了,不受时俗的拘束,向我学习。我赞许他能够遵行古人的从师之道,写这篇《师说》来赠送他。

其

代词: 人 他、她 它 (们)(的)

方位 这、那

语气词: 推测:其皆出于此乎

感叹 其可怪也欤

反问

代词:这

表示领属关系:的 彼童子之师

取消句子独立性,不译 师道之不传久也

宾语前置的标志 惑之不解

定语后置的标志 爪牙之利、筋骨之强

之

全文结构梳理:总分总

(1):提出中心论点:“古之学者必有师”

(2—3):

论证一:古之圣人从师与今之众人耻师

论证二:择师教子与自身耻师

论证三:巫医乐师百工之人不耻相师与士大 夫之族耻师

论证四:以孔子为例、引孔子之语

(4):交代写作缘由、赞许李蟠。

对比论证:

师道之不传也久矣

举例论证、引用论证:圣人无常师

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读