鲁教版(五四制)六年级地理上册 4.3人类的聚居地--聚落课后练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 鲁教版(五四制)六年级地理上册 4.3人类的聚居地--聚落课后练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 523.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-07-21 16:35:00 | ||

图片预览

文档简介

第三节人类的聚居地--聚落 课后练习

一、单选题(共18题)

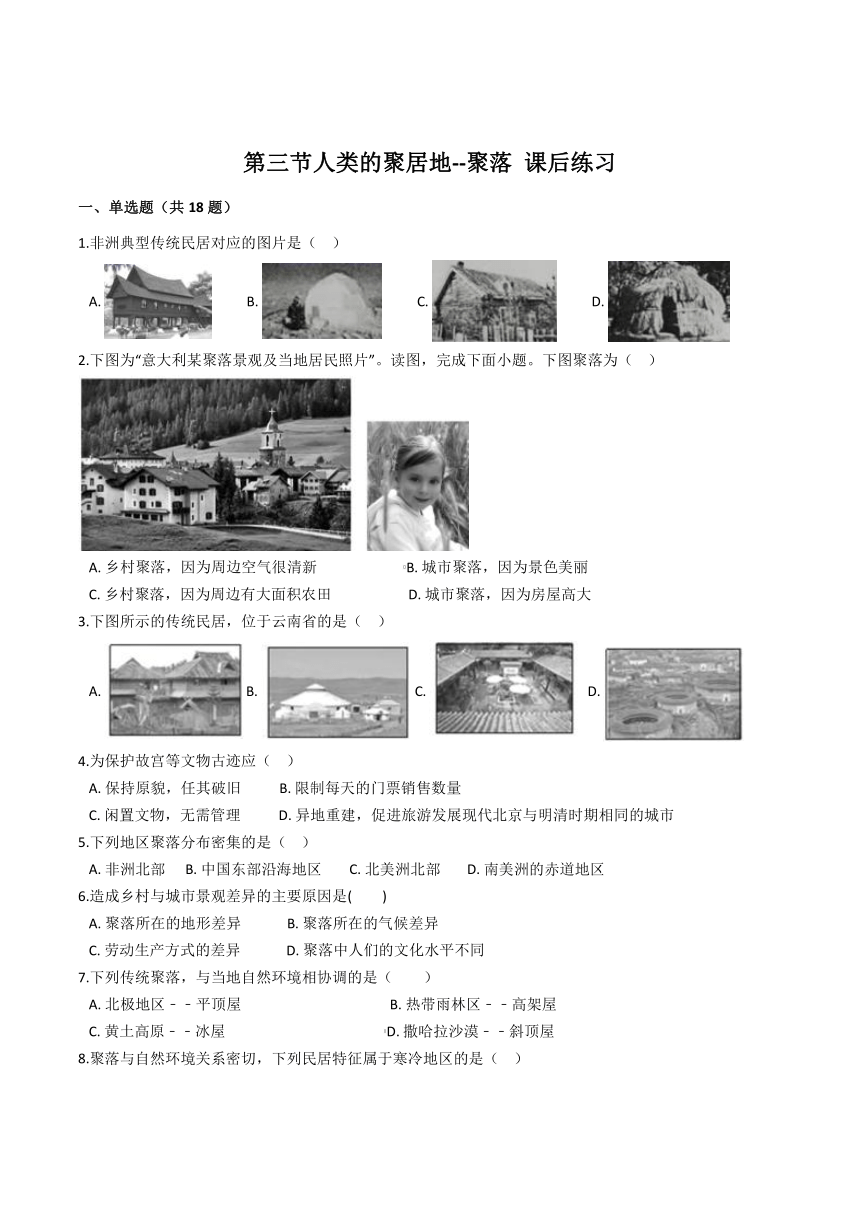

1.非洲典型传统民居对应的图片是( )

A. B. C. D.

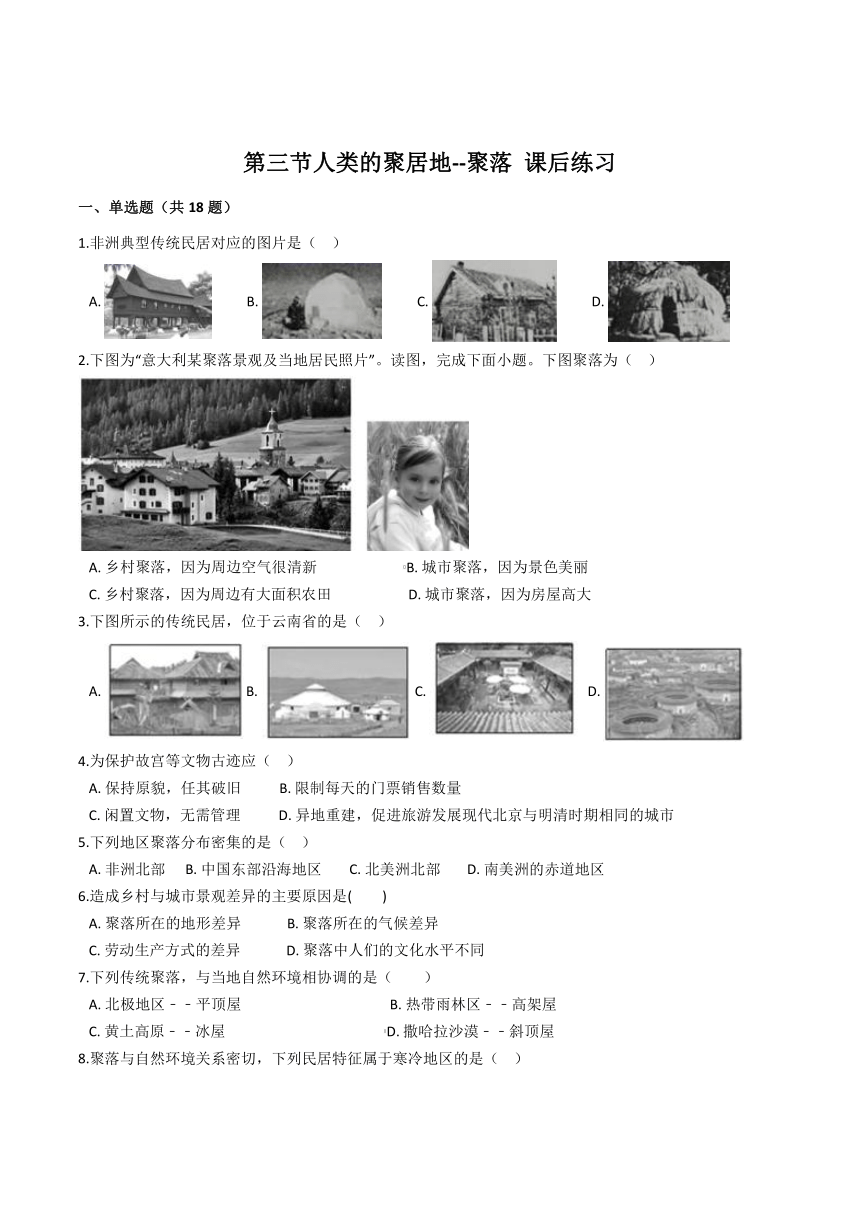

2.下图为“意大利某聚落景观及当地居民照片”。读图,完成下面小题。下图聚落为( )

A. 乡村聚落,因为周边空气很清新 B. 城市聚落,因为景色美丽

C. 乡村聚落,因为周边有大面积农田 D. 城市聚落,因为房屋高大

3.下图所示的传统民居,位于云南省的是( )

A. B. C. D.

4.为保护故宫等文物古迹应( )

A. 保持原貌,任其破旧 B. 限制每天的门票销售数量

C. 闲置文物,无需管理 D. 异地重建,促进旅游发展现代北京与明清时期相同的城市

5.下列地区聚落分布密集的是( )

A. 非洲北部 B. 中国东部沿海地区 C. 北美洲北部 D. 南美洲的赤道地区

6.造成乡村与城市景观差异的主要原因是( )

A. 聚落所在的地形差异 B. 聚落所在的气候差异

C. 劳动生产方式的差异 D. 聚落中人们的文化水平不同

7.下列传统聚落,与当地自然环境相协调的是( )

A. 北极地区﹣﹣平顶屋 B. 热带雨林区﹣﹣高架屋

C. 黄土高原﹣﹣冰屋 D. 撒哈拉沙漠﹣﹣斜顶屋

8.聚落与自然环境关系密切,下列民居特征属于寒冷地区的是( )

A. 墙体厚实,屋内有壁炉和火炕 B. 民居多为高脚竹楼

C. 民居屋顶多为斜顶 D. 墙体很薄,窗户很大

9.“我们的家乡,在希望的田野上。炊烟在新建的住房上飘荡,小河在美丽的村庄旁流淌。一片冬麦,那个一片高粱;十里哟荷塘,十里果香”,歌词中表现的聚落类型及判断理由是( )

A. 乡村,这里有河流 B. 乡村,这里以农业生产为主

C. 城市,这里有田野 D. 城市,这里以工业生产为主

10.下列自然环境特点有利于聚落形成与发展的是( )

①气候湿热 ②地形平坦 ③水源充足 ④炎热干燥 ⑤气候适宜

A. ①②③ B. ②③⑤ C. ②③④ D. ③④⑤

11.“远上寒山石径斜,白云生处有人家”,下列关于这样“人家”的说法,正确的是( )

A. 交通运输十分便利 B. 空气质量很差 C. 非常富裕 D. 聚落的规模可能不大

12.以下正确体现聚落与环境关系的是( )

A. 东南亚常见双层木楼和竹楼,下层是不住人的

B. 西亚和北非地区因为炎热少雨,所以民居窗大平顶

C. 我国南方地区为了冬季御寒,屋内砌有土炕

D. 日本因地震较多,所以房子大多用砖瓦建造,特别牢固

13.人们提倡保护传统聚落的主要原因是( )

A. 它们是进行革命传统教育的极好场所,能增强爱国情感

B. 它们记录了当时的历史、政治、文化、民俗等信息

C. 它们美观漂亮、赏心悦目

D. 联合国教科文组织的规定

14.下图中四地,发展成为城市聚落的自然因素难度最大的是( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

15.下列词语中,哪一个是描述城市聚落的( )

A. 鸡犬不宁 B. 阡陌纵横 C. 牛羊满圈 D. 高楼林立

16.聚落的形态、规模、密度深受自然环境影响,沙漠地区的聚落主要呈( )

A. 团块状和条状 B. 环状和条带状 C. 带状和点状 D. 无法判断

17.聚落多分布在河流沿岸及平原地区的主要自然原因是( )

A. 土壤肥沃、水源充足 B. 矿产资源丰富 C. 便以抵御外来侵略 D. 交通便利

18.东南亚乡村聚落中常见双层木楼或竹楼,下层空着或放杂物、养牲畜,上层住人,是由于当地气候( )

A. 终年高温多雨 B. 终年寒冷干燥 C. 终年炎热干燥 D. 终年温和多雨

二、综合题(共3题)

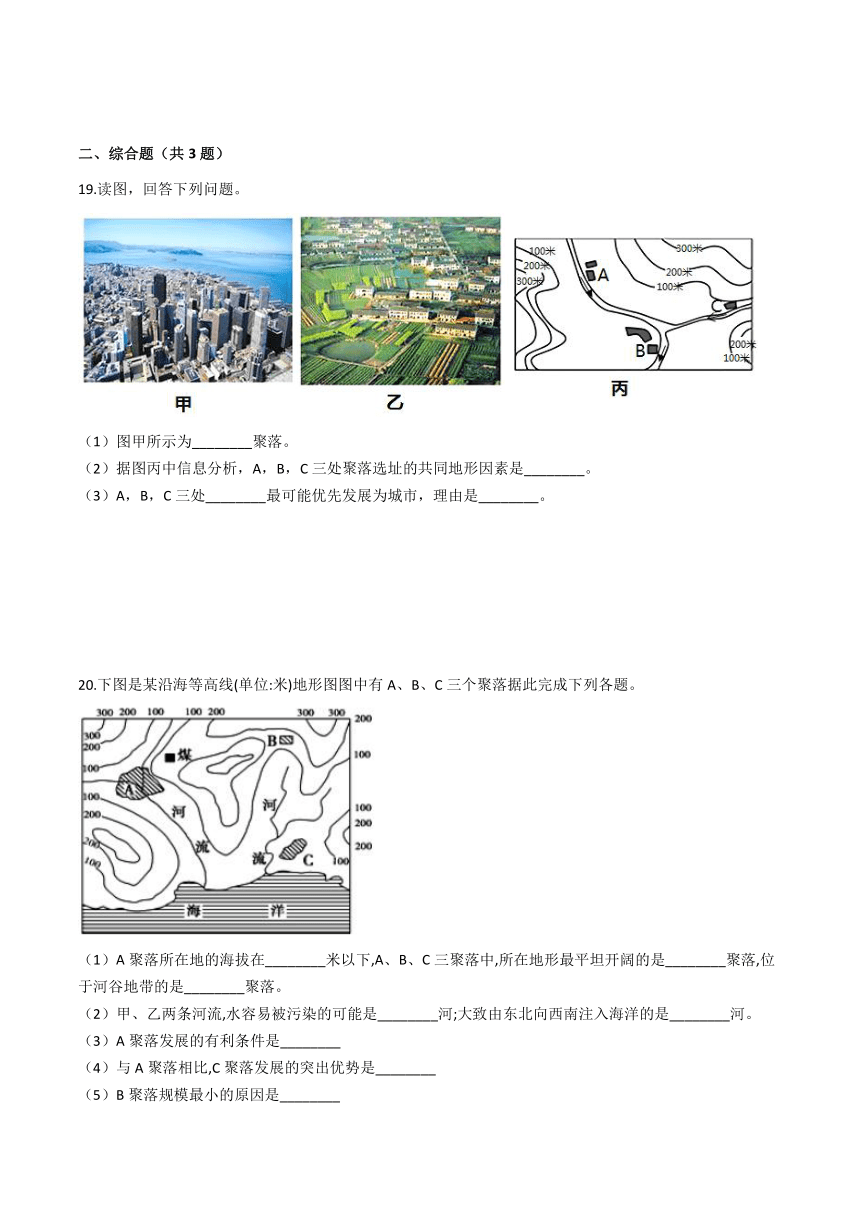

19.读图,回答下列问题。

(1)图甲所示为________聚落。

(2)据图丙中信息分析,A,B,C三处聚落选址的共同地形因素是________。

(3)A,B,C三处________最可能优先发展为城市,理由是________。

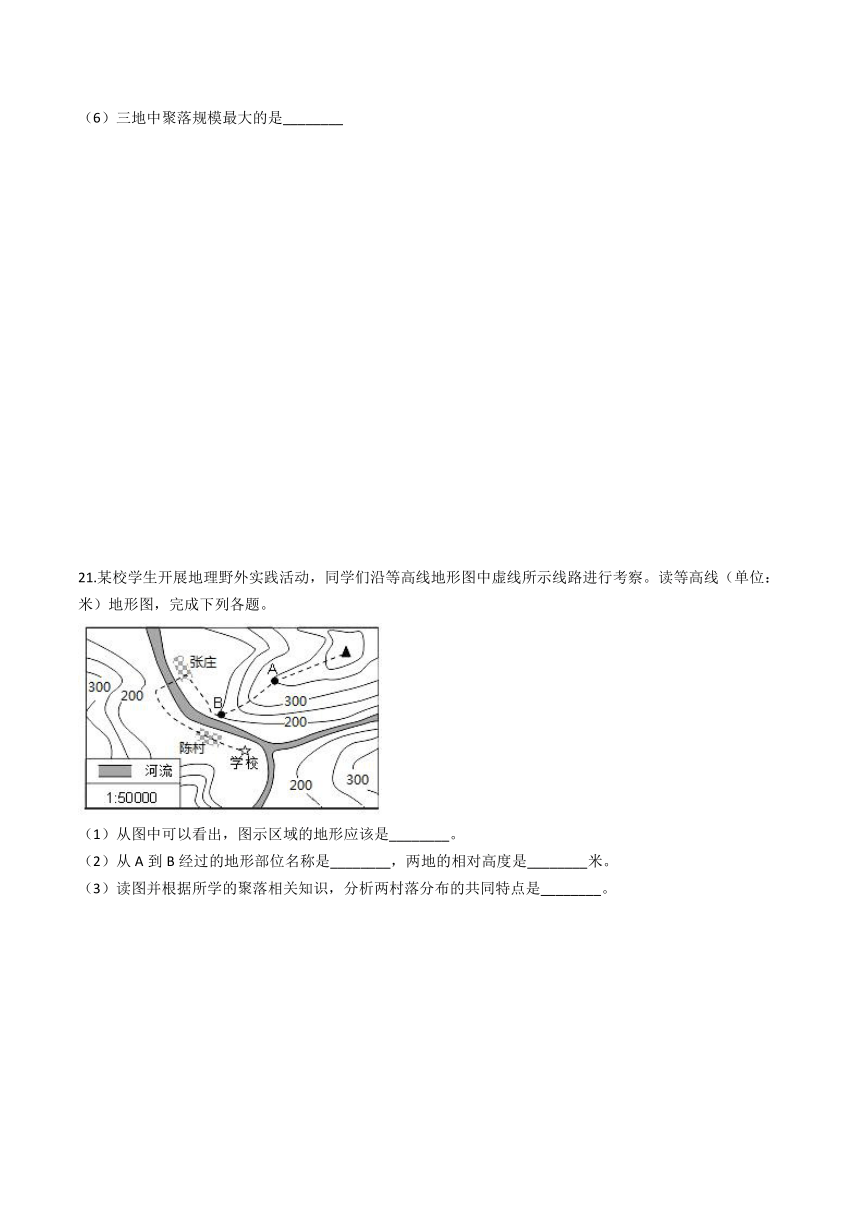

20.下图是某沿海等高线(单位:米)地形图图中有A、B、C三个聚落据此完成下列各题。

(1)A聚落所在地的海拔在________米以下,A、B、C三聚落中,所在地形最平坦开阔的是________聚落,位于河谷地带的是________聚落。

(2)甲、乙两条河流,水容易被污染的可能是________河;大致由东北向西南注入海洋的是________河。

(3)A聚落发展的有利条件是________

(4)与A聚落相比,C聚落发展的突出优势是________

(5)B聚落规模最小的原因是________

(6)三地中聚落规模最大的是________

21.某校学生开展地理野外实践活动,同学们沿等高线地形图中虚线所示线路进行考察。读等高线(单位:米)地形图,完成下列各题。

(1)从图中可以看出,图示区域的地形应该是________。

(2)从A到B经过的地形部位名称是________,两地的相对高度是________米。

(3)读图并根据所学的聚落相关知识,分析两村落分布的共同特点是________。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 D

【解析】【分析】茅草屋是非洲典型传统民居,非洲热带草原气候面积广大,气候炎热,经济发展水平落后,房屋多用树枝、木棍构架,房顶铺茅草,既可以就地取材又能隔热,D正确;A选项是傣族竹楼,B选项是北极雪屋,C选项是我国南方地区坡顶屋,ABC错误。故答案为:D。

【点评】聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响.聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布.聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区.地形崎岖,交通不便,不利于聚落的形成和发展。

2.【答案】 C

【解析】【分析】图中所示的是乡村聚落,其原因是该地周边有大面积农田,该地主要从事农业生产活动,C正确。

故答案为:C

【点评】聚落分为城市聚落和乡村聚落,城市聚落主要从事制造业和服务业;乡村聚落又分为农村、渔村、牧村,分别从事农业、渔业、牧业。聚落形成有共同的特征,如地形平坦、水源充足、土壤肥沃、资源丰富,气候适宜等;聚落形成有团块状、条带状,还有点状分布。

3.【答案】 A

【解析】【分析】从图中看出,A是竹楼,B是蒙古包,C是四合院,D是围屋。云南省位于我国南方地区,气候湿热,其主要民居是竹楼,这种房屋屋顶坡度很大,便于雨水下泻,分两层,底部离地面2米左右,既通风凉快又可以避免潮湿,适应了该区域降水多、气候湿热的特点。

故答案为:A

【点评】由于每个地方的自然环境不同,纬度高低不同,因此当地的人类活动各有不同,高纬度地区寒冷,人们多穿毛皮服装,住冰屋,低纬度较为湿热,人们多住高脚楼。西亚地区较为炎热干燥,房屋墙厚窗小,我国南方地区降水丰富,房屋多为斜顶屋,便于排水。

4.【答案】 B

【解析】【分析】文化遗产是人类历史上留下的珍贵文物,是中华民族的象征,是一个时代文化的见证,具有很高的艺术、精神、研究、欣赏价值,所以,必须重视保护,保护文化遗产,不等于不动,而是边利用边保护,故A、C的做法不可取;D项 如果古建筑异地重建,就破坏了古建筑与原有生态环境的完整性,故D不可取;B项 比如要保护故宫,可以限制每天的门票销售数量,其他三种做法不可取。

故答案为:B

【点评】北京,我国的首都,位于华北平原西北部,与河北省、天津市相邻,属于温带季风气候,夏季降水多,冬季降水少。是全国的政治中心、交通中心、教育中心、科研中心、文化中心和国际交往城市,对于未来的发展北京也做出了长远规划,北京市未来的建设发展目标定位于:国家首都(政治中心)、世界城市(国际交往中心)、文化名城(文化中心),并首次提出“宜居城市”概念。

5.【答案】 B

【解析】【分析】聚落密集的地区主要分布在地形平坦、气候温暖湿润、水源充足、交通便利的地方。中国东部沿海地区自然条件最优越,所以是世界上聚落最密集的地区之一。故答案为:B。

【点评】聚落形成的条件包括地形平坦,土壤肥沃,水源充足,交通便利,自然资源丰富等,聚落通常分布在河流中下游地区或河口,沿海地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集。

6.【答案】 C

【解析】【分析】聚落分为乡村聚落和城市聚落两种,两种聚落的差异在于劳动生产方式的差异,乡村聚落以农业活动为主,城市聚落以工商业活动为主,故答案为:C。

【点评】乡村聚落一般规模比较小,居民主要从事耕作、放牧和捕鱼等生产活动,而城市聚落一般规模很大,主要从事非农业生产活动,例如工业和服务业等。

7.【答案】 B

【解析】【分析】A、北极地区气候寒冷,房屋墙厚、门窗小、多雪地区屋顶高耸,A错误;

B、热带雨林区气候湿热,房屋门窗大、下层架空,高架屋,B正确;

C、黄土高原,典型的房屋是窑洞,当地气候无法建造冰屋,C错误;

D、撒哈拉沙漠气候炎热干燥,窗户小、平顶,D错误;

故答案为:B。

【点评】不同民居反应的环境特点:

1、寒冷地区民居:墙厚、门窗小、多雪地区屋顶高耸;气候严寒;

2、东南亚高脚屋:墙薄、门窗大、斜顶、下层架空;气候湿热;

3、北非的平顶屋:墙厚、窗小、平顶;气候干旱、日温差大、光照强、炎热。

8.【答案】 A

【解析】【分析】世界各地民居的建筑风格有很大的不同,这与当地的自然环境有很大关系,这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。寒冷地区为了抵御严寒,墙体厚实、窗户较小、屋内建有壁炉或火炕。故答案为:A。

【点评】聚落形成的条件包括地形平坦,土壤肥沃,水源充足,交通便利,自然资源丰富等,聚落通常分布在河流中下游地区或河口,沿海地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集。当地的建筑风格大多是为了适应当地的地形和气候,例如北方地区的墙体大多厚实防风防寒,南方地区的墙体大多轻薄,通风透气。

9.【答案】 B

【解析】【分析】聚落的主要形式包括城市和乡村,题干中描述的该聚落表示的乡村聚落,CD错;田野、小河、炊烟、村庄、冬麦等,表明该处居民主要从事农业生产活动,B对,A错。故答案为:B。

【点评】乡村聚落一般规模比较小,居民主要从事耕作、放牧和捕鱼等生产活动,而城市聚落一般规模很大,主要从事非农业生产活动,例如工业和服务业等。

10.【答案】 B

【解析】【分析】在地形平坦、水源充足、气候适宜的地方容易形成聚落,在气候湿热、炎热干燥的地方不容易形成聚落,故容易形成聚落的是②③⑤。

故答案为:B

【点评】聚落分为城市聚落和乡村聚落,城市聚落主要从事制造业和服务业;乡村聚落又分为农村、渔村、牧村,分别从事农业、渔业、牧业。聚落形成有共同的特征,如地形平坦、水源充足、土壤肥沃、资源丰富,气候适宜等;聚落形成有团块状、条带状,还有点状分布。

11.【答案】 D

【解析】【分析】该诗句中描述的意思是一条弯弯曲曲的小路蜿蜓伸向山头,顺着这条山路一直向上望去,在白云飘浮的地方,有几处山石砌成的石屋石墙,有白云缭绕,说明山很高,可以判断这里聚落的规模可能不大,故答案为:D。

【点评】人们集中地居住在一起就形成了聚落。根据规模大小分为城市聚落和乡村聚落。乡村主要从事农业生产,城市主要从事非农业生产。即乡村和城市的本质区别是生产方式不同。

12.【答案】 A

【解析】【分析】聚落的形成与环境有很大关系,这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。东南亚气候湿热,常见双层木楼和竹楼,下层是不住人的;西亚气候炎热干燥,所以民居窗小墙厚;我国南方冬季温和,不需要火炕;日本传统建筑多用木材建筑,故本题选A。

【点评】聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响.聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布.聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区;地形崎岖,交通不便,不利于聚落的形成和发展。

13.【答案】 B

【解析】【分析】传统聚落记录了当时社会经济、政治、文化、民俗等信息.对典型聚落完整地加以保护,对保存历史文明的遗存、保护人类多民族“文化生态”的平衡、保持地域特色、保护地方乡土文化,具有非常重要的意义.故答案为:B符合题意,故答案为:B。

【点评】聚落生态文化是人类文化生态体系中的一个极为重要的组成部分,应充分认识其存在的形态及发展演变的规律,认识到保护的必要性和紧迫性,在实践中不可操之过急,应树立大环境的观念,以科学的和对人民文化遗产负责的态度去开发、利用和建设,使之能够成为惠及子孙后代的永久财富,以它的可持续性发展来维护整个人类文化生态的平衡与健康发展。

14.【答案】 A

【解析】【分析】聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区。地形崎岖的山地,交通不便、气候干燥等的地区都不利于聚落的形成和发展。读图可知,图中①地地处丘陵山区,地形崎岖,距河较远,不易形成城市聚落,A符合题意;图中②、③、④三地邻近河流,地形平坦,自然条件优越,利于发展成为城市聚落,B、C、D不符合题意。故答案为:A。

【点评】(1)聚落是人类聚居和生活的场所,是人类有意识开发利用和改造自然而创造出来的生存环境。早期聚落大多选择在地形、气候、水源等自然条件优越的地区。

(2)平原地区是聚落的最佳选址区位,中纬度沿海地区气候温和,聚落往往比较集中。交通便利的地区像交通路线交汇处、河流交汇处、沿海沿河等地区有利于聚落的形成。目前,在一些河流中下游的平原地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集;在高山、荒漠地区少有或没有聚落。

15.【答案】 D

【解析】【分析】聚落是人们长期居住并进行生产生活的场所,根据生产方式的不同,可以将聚落划分为城市聚落的乡村聚落,以上四个词语中,鸡犬不宁表示养殖的家禽多,阡陌纵横表示道路弯曲、交通不便,牛羊满圈表示牛羊多,都是描述乡村聚落,只有高楼林立表示的是城市聚落,故答案为:D。

【点评】聚落是人类聚居和生活的场所,分为城市聚落和乡村聚落。聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响。聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区;地形崎岖,交通不便,不利于聚落的形成和发展。

16.【答案】 C

【解析】【分析】平原地区聚落多为团块状,规模较大,密度也大;山地、丘陵地区,主要位于山谷地带,呈条带状;河湖附近沿着河流两岸和湖泊四周分布,呈条带状或环状;沙漠地区的聚落主要分布于绿洲地区,呈带状和点状。C正确,故答案为:C。

【点评】(1)影响聚落分布的因素有自然因素和社会经济因素。自然因素包括地形、气候、河流等,社会经济文化因素如农业生产方式,经济发展,传统风俗习惯,文化背景、政治、军事、宗教、交通等。

(2)①地形对乡村聚落的影响十分明显,平原地区聚落较为集中,规模较大,聚落住宅排列有序,形态多为团状;山区的聚落比较分散。

②气温高的地区,聚落地区墙壁较薄,房间较大,窗户较小,从而达到防暑的效果;气温低的地区,聚落地区墙壁较厚,房间较小。

③聚落一般靠近水源特别是有方便清洁的生活用水的地方分布,多沿河流两岸、湖泊四周分布。

④城市靠近公路、铁路干线或濒临海洋、临近海港分布,交通是近代城市的优选区位;

⑤宗教中心、军事要塞、边境口岸和政治中心,一般是为举行宗教活动、完成军事任务或分散大城市职能、带动内陆地区建设和发展起来的城市。

17.【答案】 A

【解析】【分析】理解可知,河流沿岸水源丰富,平原地区地形平坦,土地肥沃,这时聚落分布在河流沿岸的主要原因。故答案为:A。

【点评】影响聚落分布的因素有自然因素和社会经济因素。自然因素包括地形、气候、河流等,社会经济文化因素如农业生产方式,经济发展,传统风俗习惯,文化背景、政治、军事、宗教、交通等。聚落一般尽量靠近水源,特别是有方便清洁的生活用水,故多沿河流两岸、湖泊四周分布,形成“小桥流水人家”的景观。在沙漠地区,聚落则分布在绿洲地区或取地下水方便的地区。

18.【答案】 A

【解析】【分析】东南亚是热带雨林气候和热带季风气候为主,高温多雨,所以讲究通风散热。故答案为:A。

【点评】以北半球为例,赤道附近为热带雨林气候,全年高温多雨,10°到20°大陆西岸为热带草原气候,全年高温,分干湿两季,20°到30°大陆西岸为热带沙漠气候,全年高温干燥,30°到40°大陆西岸为地中海气候,夏季高温干燥,冬季温和湿润,40°到60°大陆西岸为温带海洋性气候,全年温和湿润,70°到90°为寒带气候,全年寒冷干燥,而10°到25°大陆东岸为热带季风气候,全年高温,有明显的干湿两季,25°到35°为亚热带季风气候,雨热同期,35°到60°大陆东岸为温带季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,而温带大陆性气候多分布于大陆的内部,夏季高温,冬季寒冷,降水稀少,高原山地气候主要分布在山脉。

二、综合题

19.【答案】 (1)城市

(2)地势低平;沿河分布

(3)B;B处在河流的交汇处,交通便利,更容易发展成城市

【解析】【分析】(1)由图可知,图甲高楼林立,为城市聚落。

(2)A,B,C三处聚落都位于河流沿岸地区,地势地平。

(3)B位于河流的交汇处,交通便利,地形平坦广阔,水源充足,相比其它两处最有可能发展成城市。

【点评】聚落形成的条件包括地形平坦,土壤肥沃,水源充足,交通便利,自然资源丰富等,聚落通常分布在河流中下游地区或河口,沿海地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集。乡村聚落一般规模比较小,居民主要从事耕作、放牧和捕鱼等生产活动,而城市聚落一般规模很大,主要从事非农业生产活动,例如工业和服务业等。

20.【答案】 (1)100;C;A

(2)甲;乙

(3)附近有煤矿;河谷地带,地势平坦;地处河流两岸,水源充足

(4)靠近海洋,海上交通便利

(5)位于坡地,地少且贫瘠;离水源地较远,水源不足

(6)A

【解析】【分析】(1)由图可知,图中A地的海拔在100米以下,A,B,C三地中,地形最平坦开阔的是等高线最稀疏的C地,位于河谷地带的是A。

(2)读图可知,甲、乙两条河流,水质容易被污染的可能是甲河,因为该河上游是城镇;根据上北下南,左西右东判读方向,大致由东北向西南注入海洋的是乙河。

(3)A聚落发展的有利条件是附近有煤;河谷地带,地势平坦;地处河流两岸,水源充足;

(4)C聚落发展的突出优势是近海洋,海上交通便利;

(5)B地聚落少的原因是位于坡地,地少且贫瘠;离水源地较远,水源不足。

(6)三个聚落中规模最大的是A地,附近有煤;河谷地带,地势平坦;地处河流两岸,水源充足,河流交汇处,交通便利,土壤肥沃,非常适合人的居住,这里条件最优越。

【点评】在等高线图中,等高线越密集代表坡度越陡,越稀疏代表坡度越缓。根据等高线不同的弯曲形态,可以判读出地表形态的一般状况。等高线呈封闭状时,高度是外低内高,则表示为凸地形,等高线高度是外高内低,则表示的是凹地形。等高线向高处弯曲的部分表示为山谷;等高线向低处凸出处为山脊。等高线重合为陡崖。

21.【答案】 (1)丘陵/山地

(2)山脊;150米

(3)分布河流沿岸

【解析】【分析】(1)图示地区,等高线密集,且海拔大于200米,小于500米,图示区域的地形应该是丘陵地形为主。

(2)等高线凸向低处,表示山脊,从A到B经过的地形部位名称是山脊。由图可知,A点海拔是350米,B点海拔是200米,两地相对高度是150米。

(3)根据所学知识,结合图示信息可知,两村落分布的共同特点是分布河流沿岸。

【点评】(1)地形特征主要从海拔和相对高度(起伏大小)两方面来描述。平原海拔较低,一般在200米以下,地面平坦;丘陵海拔较低,有起伏但坡度比较和缓;盆地周围高、中间低;山地海拔在500米以上,坡度陡峻;高原海拔较高,地面起伏小,边缘陡峻。

(2)海拔是地面某个地点高出海平面的垂直距离;相对高度是地面某地点高出另一地点的垂直距离,即两地的高度差。等高线呈闭合曲线时,海拔由外向内增高的为山顶;等高线呈闭合曲线时,海拔由内向外增高的为盆地;等高线凸出部分指向海拔较高处的为山谷;等高线凸出部分指向海拔较低处的为山脊;等高线重合处为陡崖;两山顶之间的部位是鞍部。

(3)聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响。聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布。聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区;地形崎岖,交通不便,不利于聚落的形成和发展。

一、单选题(共18题)

1.非洲典型传统民居对应的图片是( )

A. B. C. D.

2.下图为“意大利某聚落景观及当地居民照片”。读图,完成下面小题。下图聚落为( )

A. 乡村聚落,因为周边空气很清新 B. 城市聚落,因为景色美丽

C. 乡村聚落,因为周边有大面积农田 D. 城市聚落,因为房屋高大

3.下图所示的传统民居,位于云南省的是( )

A. B. C. D.

4.为保护故宫等文物古迹应( )

A. 保持原貌,任其破旧 B. 限制每天的门票销售数量

C. 闲置文物,无需管理 D. 异地重建,促进旅游发展现代北京与明清时期相同的城市

5.下列地区聚落分布密集的是( )

A. 非洲北部 B. 中国东部沿海地区 C. 北美洲北部 D. 南美洲的赤道地区

6.造成乡村与城市景观差异的主要原因是( )

A. 聚落所在的地形差异 B. 聚落所在的气候差异

C. 劳动生产方式的差异 D. 聚落中人们的文化水平不同

7.下列传统聚落,与当地自然环境相协调的是( )

A. 北极地区﹣﹣平顶屋 B. 热带雨林区﹣﹣高架屋

C. 黄土高原﹣﹣冰屋 D. 撒哈拉沙漠﹣﹣斜顶屋

8.聚落与自然环境关系密切,下列民居特征属于寒冷地区的是( )

A. 墙体厚实,屋内有壁炉和火炕 B. 民居多为高脚竹楼

C. 民居屋顶多为斜顶 D. 墙体很薄,窗户很大

9.“我们的家乡,在希望的田野上。炊烟在新建的住房上飘荡,小河在美丽的村庄旁流淌。一片冬麦,那个一片高粱;十里哟荷塘,十里果香”,歌词中表现的聚落类型及判断理由是( )

A. 乡村,这里有河流 B. 乡村,这里以农业生产为主

C. 城市,这里有田野 D. 城市,这里以工业生产为主

10.下列自然环境特点有利于聚落形成与发展的是( )

①气候湿热 ②地形平坦 ③水源充足 ④炎热干燥 ⑤气候适宜

A. ①②③ B. ②③⑤ C. ②③④ D. ③④⑤

11.“远上寒山石径斜,白云生处有人家”,下列关于这样“人家”的说法,正确的是( )

A. 交通运输十分便利 B. 空气质量很差 C. 非常富裕 D. 聚落的规模可能不大

12.以下正确体现聚落与环境关系的是( )

A. 东南亚常见双层木楼和竹楼,下层是不住人的

B. 西亚和北非地区因为炎热少雨,所以民居窗大平顶

C. 我国南方地区为了冬季御寒,屋内砌有土炕

D. 日本因地震较多,所以房子大多用砖瓦建造,特别牢固

13.人们提倡保护传统聚落的主要原因是( )

A. 它们是进行革命传统教育的极好场所,能增强爱国情感

B. 它们记录了当时的历史、政治、文化、民俗等信息

C. 它们美观漂亮、赏心悦目

D. 联合国教科文组织的规定

14.下图中四地,发展成为城市聚落的自然因素难度最大的是( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

15.下列词语中,哪一个是描述城市聚落的( )

A. 鸡犬不宁 B. 阡陌纵横 C. 牛羊满圈 D. 高楼林立

16.聚落的形态、规模、密度深受自然环境影响,沙漠地区的聚落主要呈( )

A. 团块状和条状 B. 环状和条带状 C. 带状和点状 D. 无法判断

17.聚落多分布在河流沿岸及平原地区的主要自然原因是( )

A. 土壤肥沃、水源充足 B. 矿产资源丰富 C. 便以抵御外来侵略 D. 交通便利

18.东南亚乡村聚落中常见双层木楼或竹楼,下层空着或放杂物、养牲畜,上层住人,是由于当地气候( )

A. 终年高温多雨 B. 终年寒冷干燥 C. 终年炎热干燥 D. 终年温和多雨

二、综合题(共3题)

19.读图,回答下列问题。

(1)图甲所示为________聚落。

(2)据图丙中信息分析,A,B,C三处聚落选址的共同地形因素是________。

(3)A,B,C三处________最可能优先发展为城市,理由是________。

20.下图是某沿海等高线(单位:米)地形图图中有A、B、C三个聚落据此完成下列各题。

(1)A聚落所在地的海拔在________米以下,A、B、C三聚落中,所在地形最平坦开阔的是________聚落,位于河谷地带的是________聚落。

(2)甲、乙两条河流,水容易被污染的可能是________河;大致由东北向西南注入海洋的是________河。

(3)A聚落发展的有利条件是________

(4)与A聚落相比,C聚落发展的突出优势是________

(5)B聚落规模最小的原因是________

(6)三地中聚落规模最大的是________

21.某校学生开展地理野外实践活动,同学们沿等高线地形图中虚线所示线路进行考察。读等高线(单位:米)地形图,完成下列各题。

(1)从图中可以看出,图示区域的地形应该是________。

(2)从A到B经过的地形部位名称是________,两地的相对高度是________米。

(3)读图并根据所学的聚落相关知识,分析两村落分布的共同特点是________。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 D

【解析】【分析】茅草屋是非洲典型传统民居,非洲热带草原气候面积广大,气候炎热,经济发展水平落后,房屋多用树枝、木棍构架,房顶铺茅草,既可以就地取材又能隔热,D正确;A选项是傣族竹楼,B选项是北极雪屋,C选项是我国南方地区坡顶屋,ABC错误。故答案为:D。

【点评】聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响.聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布.聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区.地形崎岖,交通不便,不利于聚落的形成和发展。

2.【答案】 C

【解析】【分析】图中所示的是乡村聚落,其原因是该地周边有大面积农田,该地主要从事农业生产活动,C正确。

故答案为:C

【点评】聚落分为城市聚落和乡村聚落,城市聚落主要从事制造业和服务业;乡村聚落又分为农村、渔村、牧村,分别从事农业、渔业、牧业。聚落形成有共同的特征,如地形平坦、水源充足、土壤肥沃、资源丰富,气候适宜等;聚落形成有团块状、条带状,还有点状分布。

3.【答案】 A

【解析】【分析】从图中看出,A是竹楼,B是蒙古包,C是四合院,D是围屋。云南省位于我国南方地区,气候湿热,其主要民居是竹楼,这种房屋屋顶坡度很大,便于雨水下泻,分两层,底部离地面2米左右,既通风凉快又可以避免潮湿,适应了该区域降水多、气候湿热的特点。

故答案为:A

【点评】由于每个地方的自然环境不同,纬度高低不同,因此当地的人类活动各有不同,高纬度地区寒冷,人们多穿毛皮服装,住冰屋,低纬度较为湿热,人们多住高脚楼。西亚地区较为炎热干燥,房屋墙厚窗小,我国南方地区降水丰富,房屋多为斜顶屋,便于排水。

4.【答案】 B

【解析】【分析】文化遗产是人类历史上留下的珍贵文物,是中华民族的象征,是一个时代文化的见证,具有很高的艺术、精神、研究、欣赏价值,所以,必须重视保护,保护文化遗产,不等于不动,而是边利用边保护,故A、C的做法不可取;D项 如果古建筑异地重建,就破坏了古建筑与原有生态环境的完整性,故D不可取;B项 比如要保护故宫,可以限制每天的门票销售数量,其他三种做法不可取。

故答案为:B

【点评】北京,我国的首都,位于华北平原西北部,与河北省、天津市相邻,属于温带季风气候,夏季降水多,冬季降水少。是全国的政治中心、交通中心、教育中心、科研中心、文化中心和国际交往城市,对于未来的发展北京也做出了长远规划,北京市未来的建设发展目标定位于:国家首都(政治中心)、世界城市(国际交往中心)、文化名城(文化中心),并首次提出“宜居城市”概念。

5.【答案】 B

【解析】【分析】聚落密集的地区主要分布在地形平坦、气候温暖湿润、水源充足、交通便利的地方。中国东部沿海地区自然条件最优越,所以是世界上聚落最密集的地区之一。故答案为:B。

【点评】聚落形成的条件包括地形平坦,土壤肥沃,水源充足,交通便利,自然资源丰富等,聚落通常分布在河流中下游地区或河口,沿海地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集。

6.【答案】 C

【解析】【分析】聚落分为乡村聚落和城市聚落两种,两种聚落的差异在于劳动生产方式的差异,乡村聚落以农业活动为主,城市聚落以工商业活动为主,故答案为:C。

【点评】乡村聚落一般规模比较小,居民主要从事耕作、放牧和捕鱼等生产活动,而城市聚落一般规模很大,主要从事非农业生产活动,例如工业和服务业等。

7.【答案】 B

【解析】【分析】A、北极地区气候寒冷,房屋墙厚、门窗小、多雪地区屋顶高耸,A错误;

B、热带雨林区气候湿热,房屋门窗大、下层架空,高架屋,B正确;

C、黄土高原,典型的房屋是窑洞,当地气候无法建造冰屋,C错误;

D、撒哈拉沙漠气候炎热干燥,窗户小、平顶,D错误;

故答案为:B。

【点评】不同民居反应的环境特点:

1、寒冷地区民居:墙厚、门窗小、多雪地区屋顶高耸;气候严寒;

2、东南亚高脚屋:墙薄、门窗大、斜顶、下层架空;气候湿热;

3、北非的平顶屋:墙厚、窗小、平顶;气候干旱、日温差大、光照强、炎热。

8.【答案】 A

【解析】【分析】世界各地民居的建筑风格有很大的不同,这与当地的自然环境有很大关系,这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。寒冷地区为了抵御严寒,墙体厚实、窗户较小、屋内建有壁炉或火炕。故答案为:A。

【点评】聚落形成的条件包括地形平坦,土壤肥沃,水源充足,交通便利,自然资源丰富等,聚落通常分布在河流中下游地区或河口,沿海地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集。当地的建筑风格大多是为了适应当地的地形和气候,例如北方地区的墙体大多厚实防风防寒,南方地区的墙体大多轻薄,通风透气。

9.【答案】 B

【解析】【分析】聚落的主要形式包括城市和乡村,题干中描述的该聚落表示的乡村聚落,CD错;田野、小河、炊烟、村庄、冬麦等,表明该处居民主要从事农业生产活动,B对,A错。故答案为:B。

【点评】乡村聚落一般规模比较小,居民主要从事耕作、放牧和捕鱼等生产活动,而城市聚落一般规模很大,主要从事非农业生产活动,例如工业和服务业等。

10.【答案】 B

【解析】【分析】在地形平坦、水源充足、气候适宜的地方容易形成聚落,在气候湿热、炎热干燥的地方不容易形成聚落,故容易形成聚落的是②③⑤。

故答案为:B

【点评】聚落分为城市聚落和乡村聚落,城市聚落主要从事制造业和服务业;乡村聚落又分为农村、渔村、牧村,分别从事农业、渔业、牧业。聚落形成有共同的特征,如地形平坦、水源充足、土壤肥沃、资源丰富,气候适宜等;聚落形成有团块状、条带状,还有点状分布。

11.【答案】 D

【解析】【分析】该诗句中描述的意思是一条弯弯曲曲的小路蜿蜓伸向山头,顺着这条山路一直向上望去,在白云飘浮的地方,有几处山石砌成的石屋石墙,有白云缭绕,说明山很高,可以判断这里聚落的规模可能不大,故答案为:D。

【点评】人们集中地居住在一起就形成了聚落。根据规模大小分为城市聚落和乡村聚落。乡村主要从事农业生产,城市主要从事非农业生产。即乡村和城市的本质区别是生产方式不同。

12.【答案】 A

【解析】【分析】聚落的形成与环境有很大关系,这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。东南亚气候湿热,常见双层木楼和竹楼,下层是不住人的;西亚气候炎热干燥,所以民居窗小墙厚;我国南方冬季温和,不需要火炕;日本传统建筑多用木材建筑,故本题选A。

【点评】聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响.聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布.聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区;地形崎岖,交通不便,不利于聚落的形成和发展。

13.【答案】 B

【解析】【分析】传统聚落记录了当时社会经济、政治、文化、民俗等信息.对典型聚落完整地加以保护,对保存历史文明的遗存、保护人类多民族“文化生态”的平衡、保持地域特色、保护地方乡土文化,具有非常重要的意义.故答案为:B符合题意,故答案为:B。

【点评】聚落生态文化是人类文化生态体系中的一个极为重要的组成部分,应充分认识其存在的形态及发展演变的规律,认识到保护的必要性和紧迫性,在实践中不可操之过急,应树立大环境的观念,以科学的和对人民文化遗产负责的态度去开发、利用和建设,使之能够成为惠及子孙后代的永久财富,以它的可持续性发展来维护整个人类文化生态的平衡与健康发展。

14.【答案】 A

【解析】【分析】聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区。地形崎岖的山地,交通不便、气候干燥等的地区都不利于聚落的形成和发展。读图可知,图中①地地处丘陵山区,地形崎岖,距河较远,不易形成城市聚落,A符合题意;图中②、③、④三地邻近河流,地形平坦,自然条件优越,利于发展成为城市聚落,B、C、D不符合题意。故答案为:A。

【点评】(1)聚落是人类聚居和生活的场所,是人类有意识开发利用和改造自然而创造出来的生存环境。早期聚落大多选择在地形、气候、水源等自然条件优越的地区。

(2)平原地区是聚落的最佳选址区位,中纬度沿海地区气候温和,聚落往往比较集中。交通便利的地区像交通路线交汇处、河流交汇处、沿海沿河等地区有利于聚落的形成。目前,在一些河流中下游的平原地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集;在高山、荒漠地区少有或没有聚落。

15.【答案】 D

【解析】【分析】聚落是人们长期居住并进行生产生活的场所,根据生产方式的不同,可以将聚落划分为城市聚落的乡村聚落,以上四个词语中,鸡犬不宁表示养殖的家禽多,阡陌纵横表示道路弯曲、交通不便,牛羊满圈表示牛羊多,都是描述乡村聚落,只有高楼林立表示的是城市聚落,故答案为:D。

【点评】聚落是人类聚居和生活的场所,分为城市聚落和乡村聚落。聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响。聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区;地形崎岖,交通不便,不利于聚落的形成和发展。

16.【答案】 C

【解析】【分析】平原地区聚落多为团块状,规模较大,密度也大;山地、丘陵地区,主要位于山谷地带,呈条带状;河湖附近沿着河流两岸和湖泊四周分布,呈条带状或环状;沙漠地区的聚落主要分布于绿洲地区,呈带状和点状。C正确,故答案为:C。

【点评】(1)影响聚落分布的因素有自然因素和社会经济因素。自然因素包括地形、气候、河流等,社会经济文化因素如农业生产方式,经济发展,传统风俗习惯,文化背景、政治、军事、宗教、交通等。

(2)①地形对乡村聚落的影响十分明显,平原地区聚落较为集中,规模较大,聚落住宅排列有序,形态多为团状;山区的聚落比较分散。

②气温高的地区,聚落地区墙壁较薄,房间较大,窗户较小,从而达到防暑的效果;气温低的地区,聚落地区墙壁较厚,房间较小。

③聚落一般靠近水源特别是有方便清洁的生活用水的地方分布,多沿河流两岸、湖泊四周分布。

④城市靠近公路、铁路干线或濒临海洋、临近海港分布,交通是近代城市的优选区位;

⑤宗教中心、军事要塞、边境口岸和政治中心,一般是为举行宗教活动、完成军事任务或分散大城市职能、带动内陆地区建设和发展起来的城市。

17.【答案】 A

【解析】【分析】理解可知,河流沿岸水源丰富,平原地区地形平坦,土地肥沃,这时聚落分布在河流沿岸的主要原因。故答案为:A。

【点评】影响聚落分布的因素有自然因素和社会经济因素。自然因素包括地形、气候、河流等,社会经济文化因素如农业生产方式,经济发展,传统风俗习惯,文化背景、政治、军事、宗教、交通等。聚落一般尽量靠近水源,特别是有方便清洁的生活用水,故多沿河流两岸、湖泊四周分布,形成“小桥流水人家”的景观。在沙漠地区,聚落则分布在绿洲地区或取地下水方便的地区。

18.【答案】 A

【解析】【分析】东南亚是热带雨林气候和热带季风气候为主,高温多雨,所以讲究通风散热。故答案为:A。

【点评】以北半球为例,赤道附近为热带雨林气候,全年高温多雨,10°到20°大陆西岸为热带草原气候,全年高温,分干湿两季,20°到30°大陆西岸为热带沙漠气候,全年高温干燥,30°到40°大陆西岸为地中海气候,夏季高温干燥,冬季温和湿润,40°到60°大陆西岸为温带海洋性气候,全年温和湿润,70°到90°为寒带气候,全年寒冷干燥,而10°到25°大陆东岸为热带季风气候,全年高温,有明显的干湿两季,25°到35°为亚热带季风气候,雨热同期,35°到60°大陆东岸为温带季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,而温带大陆性气候多分布于大陆的内部,夏季高温,冬季寒冷,降水稀少,高原山地气候主要分布在山脉。

二、综合题

19.【答案】 (1)城市

(2)地势低平;沿河分布

(3)B;B处在河流的交汇处,交通便利,更容易发展成城市

【解析】【分析】(1)由图可知,图甲高楼林立,为城市聚落。

(2)A,B,C三处聚落都位于河流沿岸地区,地势地平。

(3)B位于河流的交汇处,交通便利,地形平坦广阔,水源充足,相比其它两处最有可能发展成城市。

【点评】聚落形成的条件包括地形平坦,土壤肥沃,水源充足,交通便利,自然资源丰富等,聚落通常分布在河流中下游地区或河口,沿海地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集。乡村聚落一般规模比较小,居民主要从事耕作、放牧和捕鱼等生产活动,而城市聚落一般规模很大,主要从事非农业生产活动,例如工业和服务业等。

20.【答案】 (1)100;C;A

(2)甲;乙

(3)附近有煤矿;河谷地带,地势平坦;地处河流两岸,水源充足

(4)靠近海洋,海上交通便利

(5)位于坡地,地少且贫瘠;离水源地较远,水源不足

(6)A

【解析】【分析】(1)由图可知,图中A地的海拔在100米以下,A,B,C三地中,地形最平坦开阔的是等高线最稀疏的C地,位于河谷地带的是A。

(2)读图可知,甲、乙两条河流,水质容易被污染的可能是甲河,因为该河上游是城镇;根据上北下南,左西右东判读方向,大致由东北向西南注入海洋的是乙河。

(3)A聚落发展的有利条件是附近有煤;河谷地带,地势平坦;地处河流两岸,水源充足;

(4)C聚落发展的突出优势是近海洋,海上交通便利;

(5)B地聚落少的原因是位于坡地,地少且贫瘠;离水源地较远,水源不足。

(6)三个聚落中规模最大的是A地,附近有煤;河谷地带,地势平坦;地处河流两岸,水源充足,河流交汇处,交通便利,土壤肥沃,非常适合人的居住,这里条件最优越。

【点评】在等高线图中,等高线越密集代表坡度越陡,越稀疏代表坡度越缓。根据等高线不同的弯曲形态,可以判读出地表形态的一般状况。等高线呈封闭状时,高度是外低内高,则表示为凸地形,等高线高度是外高内低,则表示的是凹地形。等高线向高处弯曲的部分表示为山谷;等高线向低处凸出处为山脊。等高线重合为陡崖。

21.【答案】 (1)丘陵/山地

(2)山脊;150米

(3)分布河流沿岸

【解析】【分析】(1)图示地区,等高线密集,且海拔大于200米,小于500米,图示区域的地形应该是丘陵地形为主。

(2)等高线凸向低处,表示山脊,从A到B经过的地形部位名称是山脊。由图可知,A点海拔是350米,B点海拔是200米,两地相对高度是150米。

(3)根据所学知识,结合图示信息可知,两村落分布的共同特点是分布河流沿岸。

【点评】(1)地形特征主要从海拔和相对高度(起伏大小)两方面来描述。平原海拔较低,一般在200米以下,地面平坦;丘陵海拔较低,有起伏但坡度比较和缓;盆地周围高、中间低;山地海拔在500米以上,坡度陡峻;高原海拔较高,地面起伏小,边缘陡峻。

(2)海拔是地面某个地点高出海平面的垂直距离;相对高度是地面某地点高出另一地点的垂直距离,即两地的高度差。等高线呈闭合曲线时,海拔由外向内增高的为山顶;等高线呈闭合曲线时,海拔由内向外增高的为盆地;等高线凸出部分指向海拔较高处的为山谷;等高线凸出部分指向海拔较低处的为山脊;等高线重合处为陡崖;两山顶之间的部位是鞍部。

(3)聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响。聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布。聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区;地形崎岖,交通不便,不利于聚落的形成和发展。