汉代的思想大一统教学设计

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

《汉代的思想大一统》教学设计

【教学目标】

1.知识与能力

知道汉代儒学成为正统思想的史实,了解"罢黜百家,独尊儒术"主张的提出,内容及其影响;通过了解董仲舒及其儒学成为正统思想的社会历史背景,培养学生的概括归纳能力,通过比较黄老之学与董仲舒儒学的不同,培养学生分析问题的能力。

2.通过小组讨论、合作探究方式,分析比较董仲舒新儒学与先秦儒学的异同,培养学生分析、比较问题的能力。

3.情感态度与价值观

通过对汉代社会由黄老之学占主导地位到"罢黜百家,独尊儒术"的发展状况的学习,使学生认识到中国古代政治与思想是紧密项链的,对一种思想的评价要考虑到它与整个社会背景的关系。

【教学重点】汉代统治思想的发展及大一统思想的确立。

【教学难点】儒家思想取得正统地位的原因。

【教学方法】学导结合法、问题探究法

【课时安排】1课时

【教学用具】多媒体

【教学过程】

[导入]

问1:春秋战国时期,我国思想界出现了什么局面?

——百家争鸣

问2:这一时期,儒家思想为什么不被重视?

——春秋战国时期,社会动荡,新旧政权交替频繁。统治者关心的是称霸,所以主张仁政的儒家思想不被重视,而法家备受推崇

过渡语:秦国统一天下,秦朝运用法家思想治国,用残酷的法律来管理国家;“焚书坑儒”,加强思想控制,激化了阶级矛盾,导致政权覆灭。面对这种状况,西汉统治者会采取怎样的统治思想呢?

[板书] 《汉代的思想大一统》

一、西汉初的黄老之学

(从以下几方面来学习)

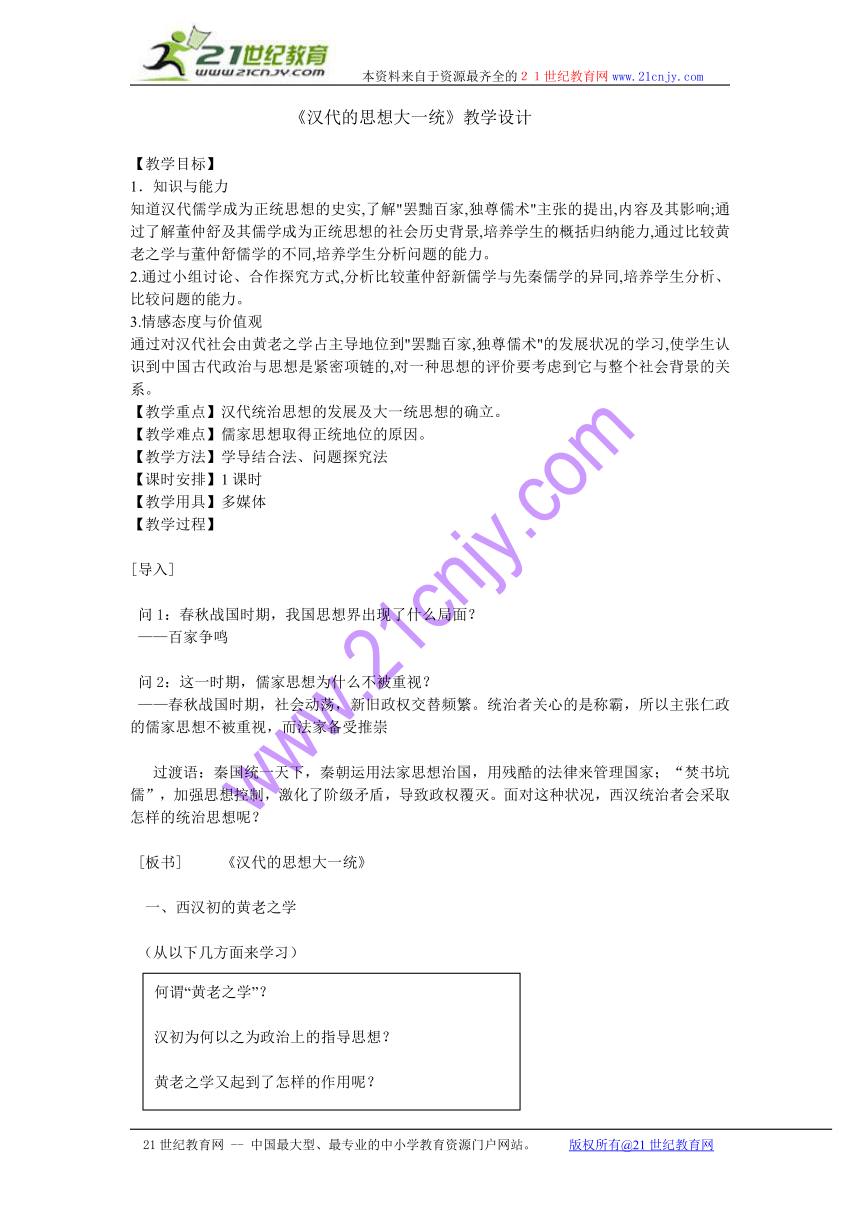

1、“黄老之学”的哲学思想

a、以道家为基础,兼采各家学说

b、无为而无不为,是一种“积极无为”的哲学观。

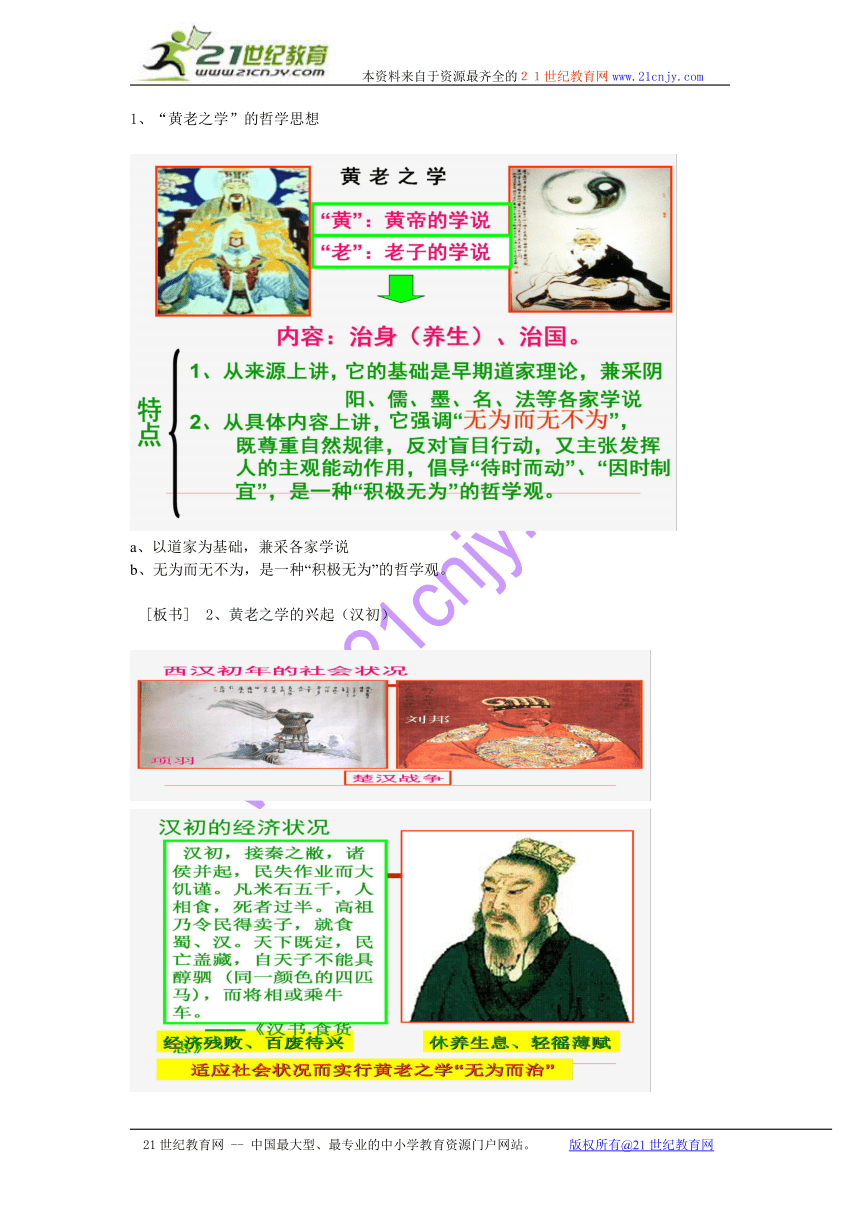

[板书] 2、黄老之学的兴起(汉初)

↓

黄老之学兴起的原因

(时间:从汉高祖到武帝即位约70年的时间)

A.西汉初年经济残破,百废待兴的形势所需;

黄老之学与当时休养生息的现实需要相适应

B.西汉初期统治者接受秦朝灭亡的教训,实行休养生息政策

(体现经济基础决定上层建筑的规律)

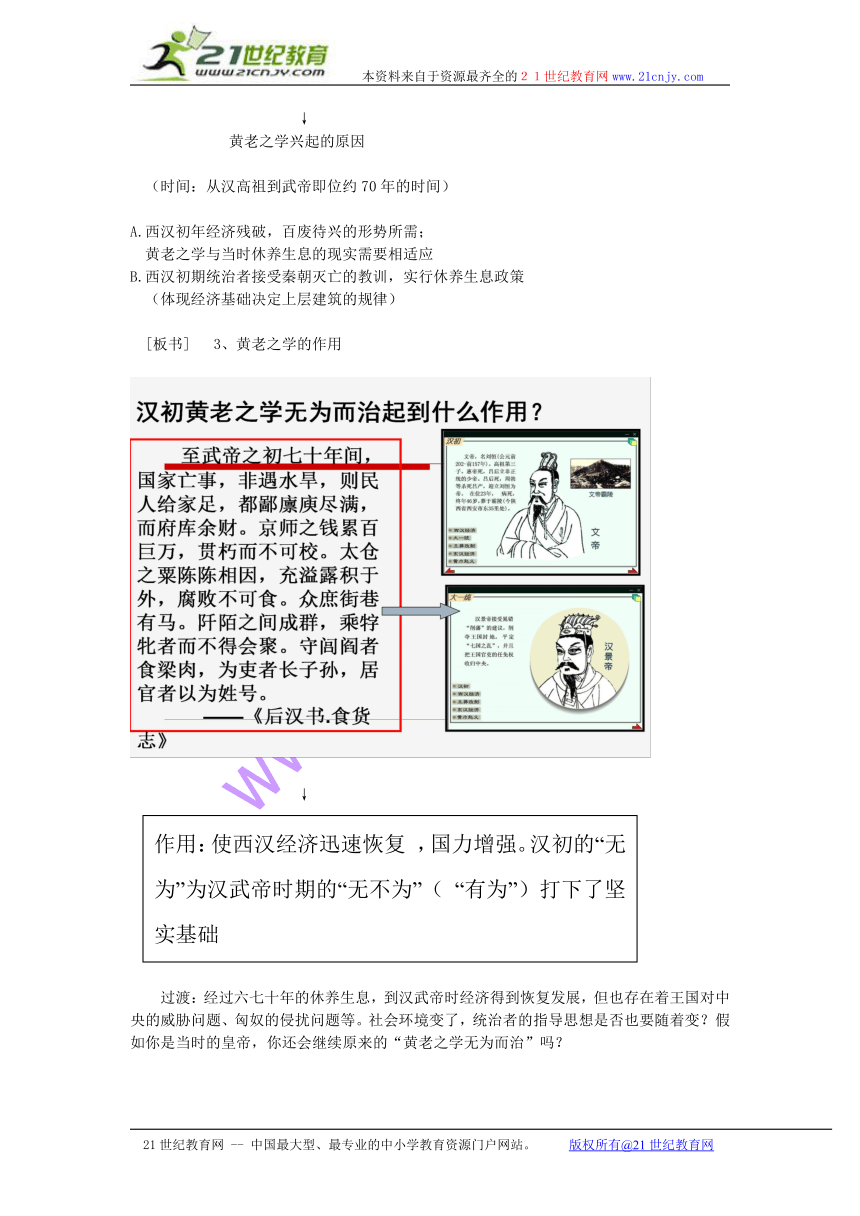

[板书] 3、黄老之学的作用

↓

过渡:经过六七十年的休养生息,到汉武帝时经济得到恢复发展,但也存在着王国对中央的威胁问题、匈奴的侵扰问题等。社会环境变了,统治者的指导思想是否也要随着变?假如你是当时的皇帝,你还会继续原来的“黄老之学无为而治”吗?

[板书] 二、罢黜百家 独尊儒术

↓

这要看他的主张是否适应当时的社会环境和社会发展的需要

问:上述三则材料反映汉武帝在位时面临怎样的形势?

——政治:诸侯割据一方,威胁中央;

军事:匈奴威胁汉边境,边境不得安宁;

思想:儒学兴起

问:时光倒流,假如你是汉武帝刘彻,面临这样的形势,你要采取什么政策?

——强化中央集权,消除诸侯割据威胁,打败匈奴,保境安民

总结:董仲舒的新儒学正适合了这种统治政策的需要(这也是新儒学取代黄老之学的原因)

↓

[板书] 1、新儒学取代黄老之学的原因

⑴经济:社会财富的增加,社会安定国富民丰;

⑵政治:政权日渐巩固,但仍有诸侯王割据,威胁中央;

⑶军事:匈奴威胁汉边境,边境不得安宁

⑷董仲舒的新儒学正适合了当时统治政策的需要

过渡:刚才我们看了新儒学取代黄老之学的原因之四就是董仲舒的新儒学正适合了当时统治政策的需要,那么新儒学的思想主要内容有哪些呢?

[板书] 2、董仲舒思想主张

问:以上材料反映出董仲舒的什么思想主张?

(1)针对中央集权需要,提出 “春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术 ”的主张。

(2)针对加强君权需要,董仲舒提出“天人感应说”。董仲舒认为,一个国君的统治是由于天命,这就为君王行使皇帝的权威有了合法的根据;但同时又对君王的权威施加了某种限制:皇帝必须时刻注意上天的喜怒表现,按照上天的意旨行事。

总结:董仲舒的“天人感应”学说,为皇权披上了神圣的外衣,为皇权至高无上找到了依据。董仲舒君权神授的思想,适应了封建统治者加强专制主义中央统治的需要。汉武帝“罢黜百家,独尊儒术 ”,根本原因就在于新儒学有利于加强封建专制统治,有利于巩固国家的统一

过渡:董仲舒新儒学在社会经济和社会伦理方面提出了什么主张?

(3)在社会经济方面:针对土地兼并现实,进一步发挥儒家的仁政思想,主张限田、薄敛、省役。国家对百姓“薄赋敛,省徭役,以宽民力”和废除盐铁官营主张,这对减轻国家对农民的剥削和压迫,节约民力,保证农时,使土地和劳动力有比较稳定的结合,以缓和阶级矛盾,促进社会生产的发展,巩固大一统的封建国家,在当时有进步意义。

(4)在社会伦理方面:针对为人处事标准,提出“三纲五常”,提倡孝道。董仲舒对先秦儒家伦理思想进行了理论概括和神学改造,形成了一套 “三纲”“五常”核心理论,他认为道德是“天意”、“天志”的表现,“君臣父子夫妇之义,皆取诸阴阳之道,君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴”。为此,他提出了“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”和仁义礼智信五种为人处世的道德标准,即三纲五常。三纲是社会伦理,五常是个人品德。纲常就用以泛指道德和道德规范。人的自然发展应当依循道德规范的方向,而这是文化和文明的主要内涵。

总结:汉武帝采纳了董仲舒的建议,开始重用儒生参与国政,兴办太学让天下文人都学儒家经典,规定专门研究、传播五经的教官,称为“博士”,教育被儒家所垄断。他还命令全国各君设立学校,使儒学在各郡县得到推广,在民间也占独尊地位。此后逐渐成为中国传统文化的主流思想。那么我们该如何评价新儒学呢?

[板书] 3、“罢黜百家,独尊儒术”的评价

(对新儒学的评价)

政治上:

有利于巩固中央集权和打击地方割据势力;

限制君主的权利,使君主实行“仁政”。

文化上:

兴办学校,有利于教育的发展;

确立了儒学在中国传统文化中的主流地位;

儒学的独尊束缚了人民的思想,不利于后世科技文化的 发展。

课堂总结:

西汉初期,统治者接受秦亡教训,以黄老思想为指导,实行无为而治的政策,社会经济得到恢复。随着大一统国家的发展和中央集权的加强,实现思想上的统一成为迫切的要求。汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。儒家文化在中国传统社会中取得了独尊的社会文化地位,上升为占据统治地位的意识形态。

结合汉以前儒家思想的发展,我们不难看出—— 一定时期的文化,是一定时期政治、经济的反映。同时我们也不难得出这样一个结论:当某种思想文化适应社会环境(包括经济、政治环境)时,便容易被统治者所接受,也就能够有力的推动经济政治乃至社会生活方方面面的发展。

【课后练习】

1、西汉初年,统治者尊崇黄老之学的根本原因是:

A、适应西汉初年经济恢复和统治的需要。

B、儒学思想已经过时

C、统治者对黄帝和老子的敬仰

D、黄老之学的“无为思想”

2、汉武帝接受新儒学的根本原因在于:

A、其“仁政”思想有利于缓和阶级矛盾

B、适应了君主专制和国家统一的需要

C、吸收了各家思想,适应了不同阶级的要求

D、汉武帝对先秦之儒的不满

3、儒学到了汉被赋予了新的含义,主要是:

A、人定胜天

B、无为而治

C、君权神授

D、仁政思想

4、汉武帝的“独尊儒术”主要利用了儒学的:

A、 “己所不欲勿施于人”

B、民贵君轻

C、性善论

D、大一统思想

5、从“百家争鸣”到“独尊儒术”的转变体现了

a、中央集权的强化 b、思想控制的加强

c、大一统思想的形成 d、儒学之外其他各个学派的消亡

A、bd B、abd

C、acd D、abc

6、汉代新儒学与先秦儒学有何异同?

先秦之儒 董仲舒之儒

著作 《论语》《孟子》 《春秋繁露》

理论基础 “仁”“礼” 天人感应

思想来源 儒学 儒学、阴阳家、黄老之学、法家思想

与统治者关系 批判时政 维护专制集权政治

7、试分析董仲舒的思想体系,并谈谈“罢黜百家,独尊儒术”的历史意义。

董仲舒以儒家经典《公羊春秋》为基础,融合阴阳家、黄老之学以及法家思想,形成新的儒家思想体系。其基础是“天人感应”学说,主张“屈民而伸君,屈君而伸天”,主张人君行仁政以顺天道;同时,认为国家必须“大一统”,建议“罢黜百家,独尊儒术”,加强君权和中央集权。

“罢黜百家,独尊儒术”,使儒学被确立为封建王朝的统治思想,其为中国传统文化中的主流地位,一直沿袭了二千多年;有利于巩固中央集权和打击地方割据势力,也有利于国家的统一。

【板书设计】

《汉代的思想大一统》

一、西汉初的黄老之学

1、“黄老之学”的哲学思想

2、黄老之学的兴起(汉初)

3、黄老之学的作用

二、罢黜百家 独尊儒术

1、新儒学取代黄老之学的原因

2、董仲舒思想主张

3、“罢黜百家,独尊儒术”的评价

何谓“黄老之学”?

汉初为何以之为政治上的指导思想?

黄老之学又起到了怎样的作用呢?

作用:使西汉经济迅速恢复 ,国力增强。汉初的“无为”为汉武帝时期的“无不为”( “有为”)打下了坚实基础

董仲舒:

中国古代著名的思想家。

(前179—前104年)广川人(今河北景县人)

向汉武帝提出“罢黜百家 独尊儒术”的主张,创立新儒学。

材料一:‘古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。今诸侯子弟或十数,而适嗣代立,余虽骨肉,无尺寸之地封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。

———《史记·平津侯主父列传》

材料二:“匈奴未灭,何以家为”

———霍去病

材料三:及今上(汉武帝)即位,赵绾、王藏之属明儒学,而上亦(向)之,于是招正贤良文学之士。……及窦太后崩,武安侯田鼢为丞相,黜黄老、刑百家之言,延文学儒者数百人,而公孙弘以《春秋》白衣为天子三公,封以平津侯。天下之学士靡然乡(向)风矣。

———《史记·儒林列传》

思想来源:

以《公羊春秋》为骨干,融合阴阳家、黄老之学以及法家思想而形成的新的思想体系。

理论基础:

“天人感应”学说。

材料一 春秋大一统者,天地之常经,古今之通宵谊也,今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持统一,法制数变,下不知所守,皆绝其道,勿使并进。

——《汉书·董仲舒传》

材料二 “天之所大奉使之王者,必有非人力所能致而自至者,此受命之符也。天下之人同心归之,若归父母,故而天瑞应诚而至……观天人相与之际,甚可畏也。国家将有关道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。”

——董仲舒

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

《汉代的思想大一统》教学设计

【教学目标】

1.知识与能力

知道汉代儒学成为正统思想的史实,了解"罢黜百家,独尊儒术"主张的提出,内容及其影响;通过了解董仲舒及其儒学成为正统思想的社会历史背景,培养学生的概括归纳能力,通过比较黄老之学与董仲舒儒学的不同,培养学生分析问题的能力。

2.通过小组讨论、合作探究方式,分析比较董仲舒新儒学与先秦儒学的异同,培养学生分析、比较问题的能力。

3.情感态度与价值观

通过对汉代社会由黄老之学占主导地位到"罢黜百家,独尊儒术"的发展状况的学习,使学生认识到中国古代政治与思想是紧密项链的,对一种思想的评价要考虑到它与整个社会背景的关系。

【教学重点】汉代统治思想的发展及大一统思想的确立。

【教学难点】儒家思想取得正统地位的原因。

【教学方法】学导结合法、问题探究法

【课时安排】1课时

【教学用具】多媒体

【教学过程】

[导入]

问1:春秋战国时期,我国思想界出现了什么局面?

——百家争鸣

问2:这一时期,儒家思想为什么不被重视?

——春秋战国时期,社会动荡,新旧政权交替频繁。统治者关心的是称霸,所以主张仁政的儒家思想不被重视,而法家备受推崇

过渡语:秦国统一天下,秦朝运用法家思想治国,用残酷的法律来管理国家;“焚书坑儒”,加强思想控制,激化了阶级矛盾,导致政权覆灭。面对这种状况,西汉统治者会采取怎样的统治思想呢?

[板书] 《汉代的思想大一统》

一、西汉初的黄老之学

(从以下几方面来学习)

1、“黄老之学”的哲学思想

a、以道家为基础,兼采各家学说

b、无为而无不为,是一种“积极无为”的哲学观。

[板书] 2、黄老之学的兴起(汉初)

↓

黄老之学兴起的原因

(时间:从汉高祖到武帝即位约70年的时间)

A.西汉初年经济残破,百废待兴的形势所需;

黄老之学与当时休养生息的现实需要相适应

B.西汉初期统治者接受秦朝灭亡的教训,实行休养生息政策

(体现经济基础决定上层建筑的规律)

[板书] 3、黄老之学的作用

↓

过渡:经过六七十年的休养生息,到汉武帝时经济得到恢复发展,但也存在着王国对中央的威胁问题、匈奴的侵扰问题等。社会环境变了,统治者的指导思想是否也要随着变?假如你是当时的皇帝,你还会继续原来的“黄老之学无为而治”吗?

[板书] 二、罢黜百家 独尊儒术

↓

这要看他的主张是否适应当时的社会环境和社会发展的需要

问:上述三则材料反映汉武帝在位时面临怎样的形势?

——政治:诸侯割据一方,威胁中央;

军事:匈奴威胁汉边境,边境不得安宁;

思想:儒学兴起

问:时光倒流,假如你是汉武帝刘彻,面临这样的形势,你要采取什么政策?

——强化中央集权,消除诸侯割据威胁,打败匈奴,保境安民

总结:董仲舒的新儒学正适合了这种统治政策的需要(这也是新儒学取代黄老之学的原因)

↓

[板书] 1、新儒学取代黄老之学的原因

⑴经济:社会财富的增加,社会安定国富民丰;

⑵政治:政权日渐巩固,但仍有诸侯王割据,威胁中央;

⑶军事:匈奴威胁汉边境,边境不得安宁

⑷董仲舒的新儒学正适合了当时统治政策的需要

过渡:刚才我们看了新儒学取代黄老之学的原因之四就是董仲舒的新儒学正适合了当时统治政策的需要,那么新儒学的思想主要内容有哪些呢?

[板书] 2、董仲舒思想主张

问:以上材料反映出董仲舒的什么思想主张?

(1)针对中央集权需要,提出 “春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术 ”的主张。

(2)针对加强君权需要,董仲舒提出“天人感应说”。董仲舒认为,一个国君的统治是由于天命,这就为君王行使皇帝的权威有了合法的根据;但同时又对君王的权威施加了某种限制:皇帝必须时刻注意上天的喜怒表现,按照上天的意旨行事。

总结:董仲舒的“天人感应”学说,为皇权披上了神圣的外衣,为皇权至高无上找到了依据。董仲舒君权神授的思想,适应了封建统治者加强专制主义中央统治的需要。汉武帝“罢黜百家,独尊儒术 ”,根本原因就在于新儒学有利于加强封建专制统治,有利于巩固国家的统一

过渡:董仲舒新儒学在社会经济和社会伦理方面提出了什么主张?

(3)在社会经济方面:针对土地兼并现实,进一步发挥儒家的仁政思想,主张限田、薄敛、省役。国家对百姓“薄赋敛,省徭役,以宽民力”和废除盐铁官营主张,这对减轻国家对农民的剥削和压迫,节约民力,保证农时,使土地和劳动力有比较稳定的结合,以缓和阶级矛盾,促进社会生产的发展,巩固大一统的封建国家,在当时有进步意义。

(4)在社会伦理方面:针对为人处事标准,提出“三纲五常”,提倡孝道。董仲舒对先秦儒家伦理思想进行了理论概括和神学改造,形成了一套 “三纲”“五常”核心理论,他认为道德是“天意”、“天志”的表现,“君臣父子夫妇之义,皆取诸阴阳之道,君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴”。为此,他提出了“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”和仁义礼智信五种为人处世的道德标准,即三纲五常。三纲是社会伦理,五常是个人品德。纲常就用以泛指道德和道德规范。人的自然发展应当依循道德规范的方向,而这是文化和文明的主要内涵。

总结:汉武帝采纳了董仲舒的建议,开始重用儒生参与国政,兴办太学让天下文人都学儒家经典,规定专门研究、传播五经的教官,称为“博士”,教育被儒家所垄断。他还命令全国各君设立学校,使儒学在各郡县得到推广,在民间也占独尊地位。此后逐渐成为中国传统文化的主流思想。那么我们该如何评价新儒学呢?

[板书] 3、“罢黜百家,独尊儒术”的评价

(对新儒学的评价)

政治上:

有利于巩固中央集权和打击地方割据势力;

限制君主的权利,使君主实行“仁政”。

文化上:

兴办学校,有利于教育的发展;

确立了儒学在中国传统文化中的主流地位;

儒学的独尊束缚了人民的思想,不利于后世科技文化的 发展。

课堂总结:

西汉初期,统治者接受秦亡教训,以黄老思想为指导,实行无为而治的政策,社会经济得到恢复。随着大一统国家的发展和中央集权的加强,实现思想上的统一成为迫切的要求。汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。儒家文化在中国传统社会中取得了独尊的社会文化地位,上升为占据统治地位的意识形态。

结合汉以前儒家思想的发展,我们不难看出—— 一定时期的文化,是一定时期政治、经济的反映。同时我们也不难得出这样一个结论:当某种思想文化适应社会环境(包括经济、政治环境)时,便容易被统治者所接受,也就能够有力的推动经济政治乃至社会生活方方面面的发展。

【课后练习】

1、西汉初年,统治者尊崇黄老之学的根本原因是:

A、适应西汉初年经济恢复和统治的需要。

B、儒学思想已经过时

C、统治者对黄帝和老子的敬仰

D、黄老之学的“无为思想”

2、汉武帝接受新儒学的根本原因在于:

A、其“仁政”思想有利于缓和阶级矛盾

B、适应了君主专制和国家统一的需要

C、吸收了各家思想,适应了不同阶级的要求

D、汉武帝对先秦之儒的不满

3、儒学到了汉被赋予了新的含义,主要是:

A、人定胜天

B、无为而治

C、君权神授

D、仁政思想

4、汉武帝的“独尊儒术”主要利用了儒学的:

A、 “己所不欲勿施于人”

B、民贵君轻

C、性善论

D、大一统思想

5、从“百家争鸣”到“独尊儒术”的转变体现了

a、中央集权的强化 b、思想控制的加强

c、大一统思想的形成 d、儒学之外其他各个学派的消亡

A、bd B、abd

C、acd D、abc

6、汉代新儒学与先秦儒学有何异同?

先秦之儒 董仲舒之儒

著作 《论语》《孟子》 《春秋繁露》

理论基础 “仁”“礼” 天人感应

思想来源 儒学 儒学、阴阳家、黄老之学、法家思想

与统治者关系 批判时政 维护专制集权政治

7、试分析董仲舒的思想体系,并谈谈“罢黜百家,独尊儒术”的历史意义。

董仲舒以儒家经典《公羊春秋》为基础,融合阴阳家、黄老之学以及法家思想,形成新的儒家思想体系。其基础是“天人感应”学说,主张“屈民而伸君,屈君而伸天”,主张人君行仁政以顺天道;同时,认为国家必须“大一统”,建议“罢黜百家,独尊儒术”,加强君权和中央集权。

“罢黜百家,独尊儒术”,使儒学被确立为封建王朝的统治思想,其为中国传统文化中的主流地位,一直沿袭了二千多年;有利于巩固中央集权和打击地方割据势力,也有利于国家的统一。

【板书设计】

《汉代的思想大一统》

一、西汉初的黄老之学

1、“黄老之学”的哲学思想

2、黄老之学的兴起(汉初)

3、黄老之学的作用

二、罢黜百家 独尊儒术

1、新儒学取代黄老之学的原因

2、董仲舒思想主张

3、“罢黜百家,独尊儒术”的评价

何谓“黄老之学”?

汉初为何以之为政治上的指导思想?

黄老之学又起到了怎样的作用呢?

作用:使西汉经济迅速恢复 ,国力增强。汉初的“无为”为汉武帝时期的“无不为”( “有为”)打下了坚实基础

董仲舒:

中国古代著名的思想家。

(前179—前104年)广川人(今河北景县人)

向汉武帝提出“罢黜百家 独尊儒术”的主张,创立新儒学。

材料一:‘古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。今诸侯子弟或十数,而适嗣代立,余虽骨肉,无尺寸之地封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。

———《史记·平津侯主父列传》

材料二:“匈奴未灭,何以家为”

———霍去病

材料三:及今上(汉武帝)即位,赵绾、王藏之属明儒学,而上亦(向)之,于是招正贤良文学之士。……及窦太后崩,武安侯田鼢为丞相,黜黄老、刑百家之言,延文学儒者数百人,而公孙弘以《春秋》白衣为天子三公,封以平津侯。天下之学士靡然乡(向)风矣。

———《史记·儒林列传》

思想来源:

以《公羊春秋》为骨干,融合阴阳家、黄老之学以及法家思想而形成的新的思想体系。

理论基础:

“天人感应”学说。

材料一 春秋大一统者,天地之常经,古今之通宵谊也,今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持统一,法制数变,下不知所守,皆绝其道,勿使并进。

——《汉书·董仲舒传》

材料二 “天之所大奉使之王者,必有非人力所能致而自至者,此受命之符也。天下之人同心归之,若归父母,故而天瑞应诚而至……观天人相与之际,甚可畏也。国家将有关道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。”

——董仲舒

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣