宋明理学教学设计

图片预览

文档简介

《宋明理学》教学设计

——

【教学目标】

1.知识与能力

①通过对程朱理学、陆王心学及其思想发展脉络的学习,熟悉理学产生的原因和主要理学家及其观点,记忆理学的代表性语录,准确解释理学一词及其由来。正解认识宋明理学及其在中国古代思想史上的重要地位。

②阅读课文中的材料,提炼其观点,比较程朱理学和陆王心学的异同。

2.过程与方法

通过结合社会背景和思想渊源来分析宋明时期儒学的发展,使学生认识到一定思想文化是一定社会状况的产物,培养学生全面分析历史现象的能力。分析宋明理学在历史上的深远影响,培养学生的辩证思维能力,形成对传统思想文化批判继承的意识。

3.情感态度与价值观

通过对宋明理学相关知识的学习,进一步加深对中华民族博大精深、源远流长的思想文化的理解,增强民族自信心和自豪感;初步形成对国家、民族的历史使命感和社会责任感,培养爱国主义情感,树立为社会主义现代化建设做贡献的人生理想。

【教学重点】理解宋明理学思想家的主要学术观点

【教学难点】突破“三教合一、理、格物致知、发明本心、致良知”等概念

【教学方法】历史寻痕、校训印证、价值判断、包抄“朱陆之辩”、主题升华

【课时安排】1课时

【教学用具】多媒体

【教学过程】

[知识回顾]

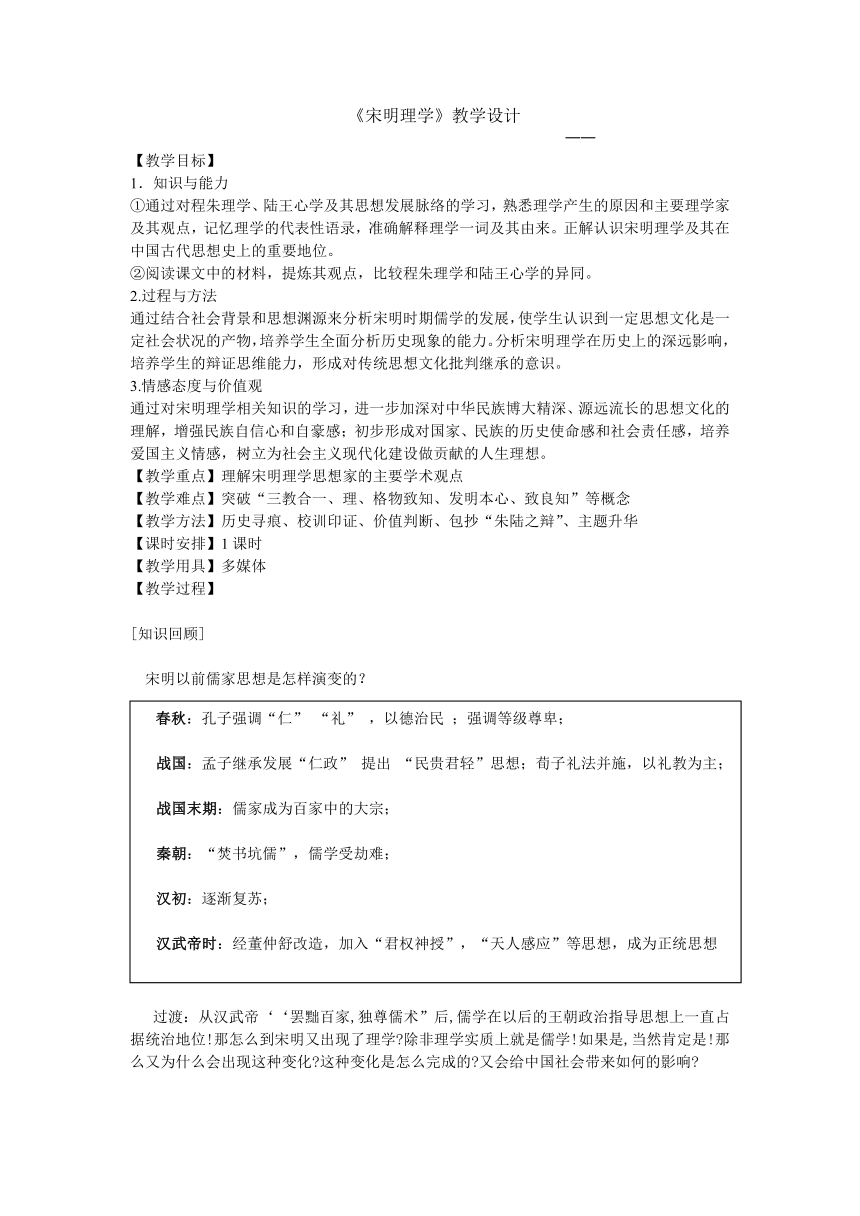

宋明以前儒家思想是怎样演变的?

过渡:从汉武帝‘‘罢黜百家,独尊儒术”后,儒学在以后的王朝政治指导思想上一直占据统治地位!那怎么到宋明又出现了理学 除非理学实质上就是儒学!如果是,当然肯定是!那么又为什么会出现这种变化 这种变化是怎么完成的 又会给中国社会带来如何的影响

[板书] 第4课 宋明理学

本课框架做简要阐述

一、宋明理学兴起的背景

二、理学的两大流派

三、理学的影响

四、两大流派的异同

[板书] 一、宋明理学兴起的背景

首先简要给学生进行概述:魏晋南北朝出现三教并立的局面,儒学的地位受到冲击,之后三教之间彼此渗透,到唐宋时期“三教合流”的潮流弥漫到社会生活的各个领域,也就是说此时儒学的独尊地位受到挑战,为了重兴儒学,应对佛道的挑战,儒学家们进行不断的探索,使得儒学体系得到了丰富和更新,以此来适应社会发展的需要,理学应用而生,因此“新的儒学体系我们称之为理学”。

刚才给大家简单的说了一下,接下来我们具体看一下

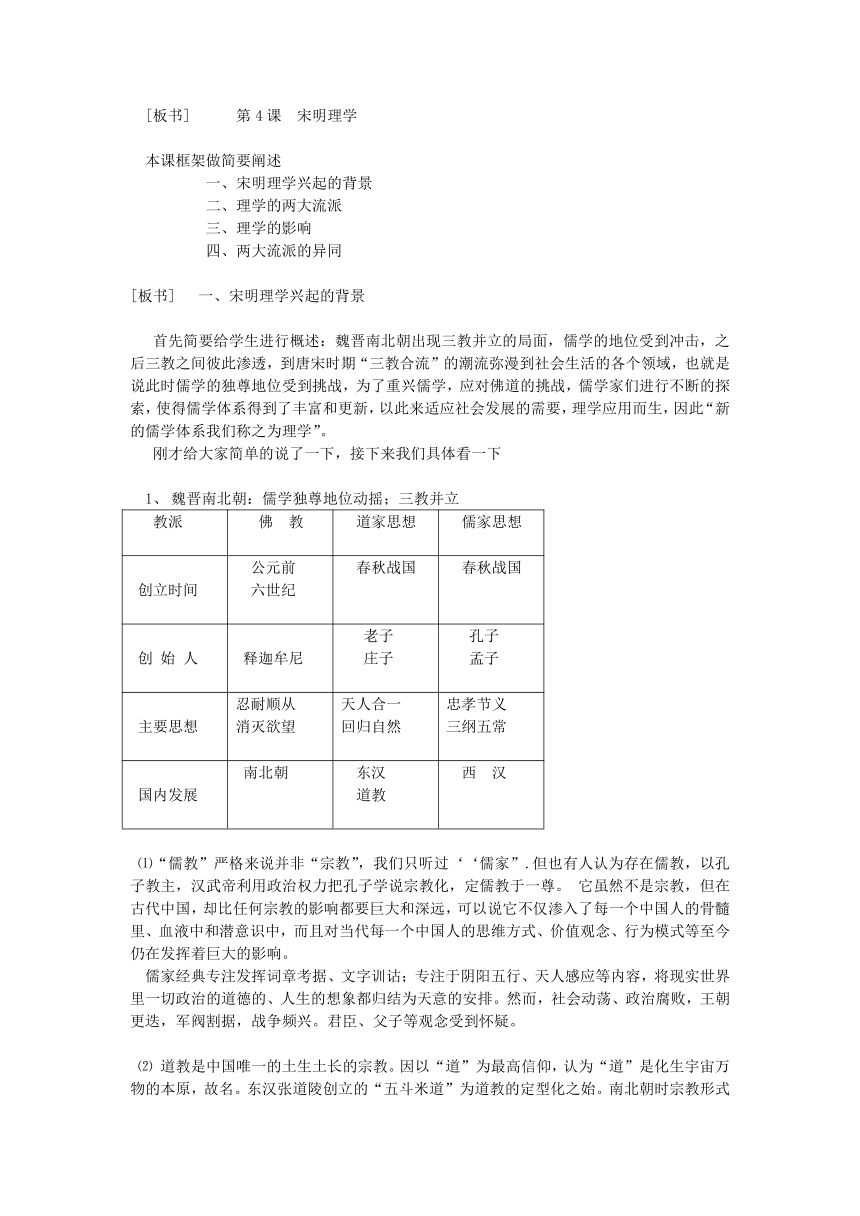

魏晋南北朝:儒学独尊地位动摇;三教并立

教派 佛 教 道家思想 儒家思想

创立时间 公元前六世纪 春秋战国 春秋战国

创 始 人 释迦牟尼 老子庄子 孔子孟子

主要思想 忍耐顺从消灭欲望 天人合一回归自然 忠孝节义三纲五常

国内发展 南北朝 东汉道教 西 汉

⑴“儒教”严格来说并非“宗教”,我们只听过‘‘儒家”.但也有人认为存在儒教,以孔子教主,汉武帝利用政治权力把孔子学说宗教化,定儒教于一尊。 它虽然不是宗教,但在古代中国,却比任何宗教的影响都要巨大和深远,可以说它不仅渗入了每一个中国人的骨髓里、血液中和潜意识中,而且对当代每一个中国人的思维方式、价值观念、行为模式等至今仍在发挥着巨大的影响。

儒家经典专注发挥词章考据、文字训诂;专注于阴阳五行、天人感应等内容,将现实世界里一切政治的道德的、人生的想象都归结为天意的安排。然而,社会动荡、政治腐败,王朝更迭,军阀割据,战争频兴。君臣、父子等观念受到怀疑。

⑵ 道教是中国唯一的土生土长的宗教。因以“道”为最高信仰,认为“道”是化生宇宙万物的本原,故名。东汉张道陵创立的“五斗米道”为道教的定型化之始。南北朝时宗教形式逐渐完备。奉老聃为教祖,尊称“太上老君”。以《道德经》(即《老子》)、《正一经》和《太平洞经》为主要经典。奉玉皇上帝为最高的神。要人脱离现实,炼丹成仙。为什么在魏晋南北朝得到迅速传播呢?呆会咱们再看

⑶ 佛教由古印度的释迦牟尼(被称为佛陀)在西元前6世纪以前建立,与基督教和伊斯兰教并列为世界三大宗教。东汉时期传入中国,隋唐达到鼎盛。儒家注重用世,具有强烈的入世精神,佛教则解释为出家不是不问世俗事,而是降魔,统一了出家和入世的关系。

问:思考:课本中介绍魏晋南北朝以后佛教、道教盛行起来,为什么呢 ( 结合佛、道教的基本教义和时代特征,请思考)

[佛教和道教的主要教义:佛教主要讲求因果报应,生死轮回;道教讲求修炼养生,长生不老;这两者之间的相同和不同之处:佛教把希望寄托在来生,而道教则希望这一辈子永远延续下去,他们的相同之处是都对现实生活不太关注。]

——魏晋南北朝时期国家分裂,战乱不休,人民动荡不安,需要从宗教中寻找心理安慰。

过渡:也就是说佛、道的迅速传播使得过去儒家思想一统天下的局面受到冲击,出现了三教并立的局面。如同梁武帝就是一个集儒、道、佛三者一身的皇帝,三教之间相互吸纳渗透,到唐宋乃至后代,“三教合一”的潮流弥漫到社会生活的各个领域。

2、隋唐时期:三教合一

合一的含义:

这里的合一不是合为一体,不是兼并。而是指:儒教、佛教、道教相互吸纳,渗透,关系和谐!

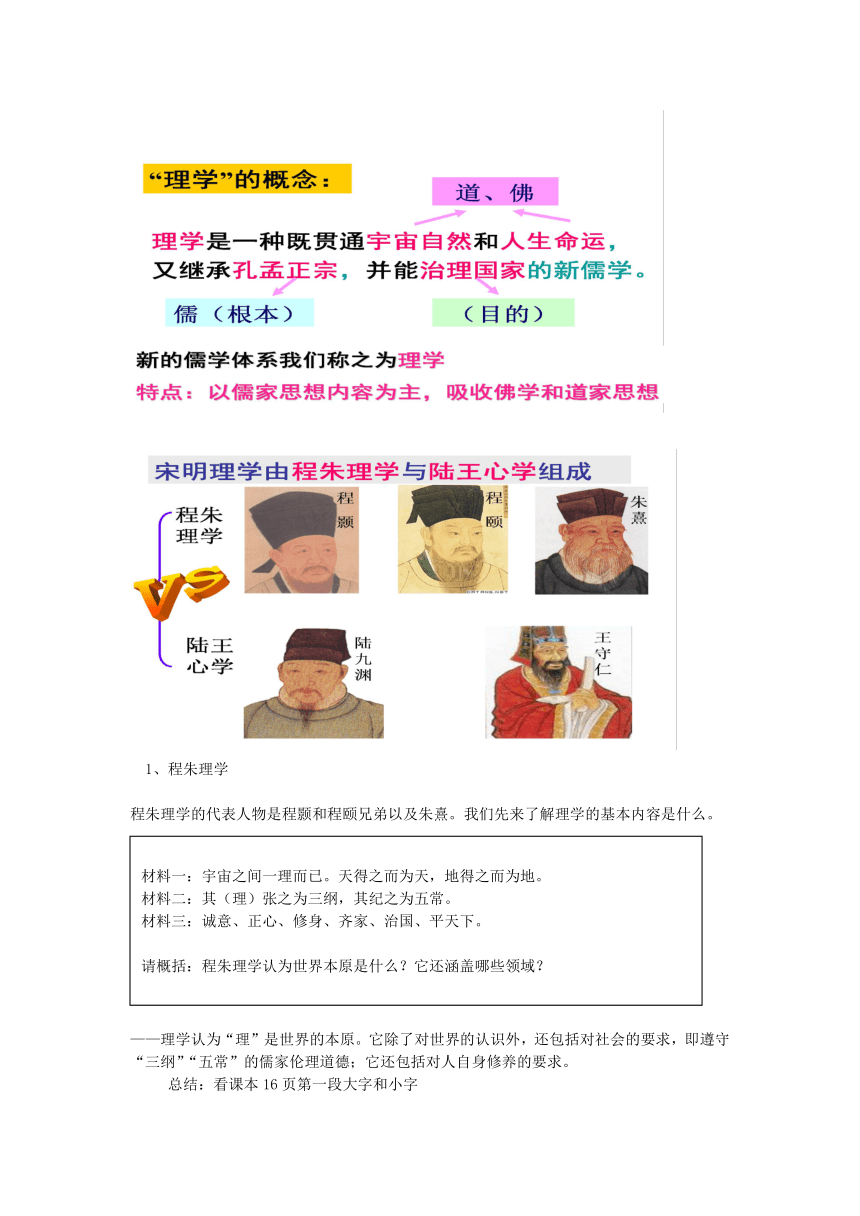

看课本15页右上角图

课本此图绘佛、道、儒三教的创始人释迦牟尼、老子、孔子三人于一图之中,似正在辩经论道,体现了中国古代“三教合一”的社会思潮。

讲述:有的同学去过泰山,不知道是否留意过红门宫,它的东院是佛教弥勒院,西院是道教元君祠,而正中则是儒家盛景孔子登临处。佛、道、儒三教就这样汇聚在方寸之地。下面的例子会使大家对“三教合一”有更深的印象,在我们最为熟悉的孙悟空身上,大家能否找出“三教合一”的痕迹?

——西天取经本身就是佛教故事。孙悟空却是道教出身,七十二变就是向道家师傅学习的。孙悟空遇到困难就向各路神灵求援,这里面既有佛教的观音菩萨,又有道教的太上老君。至于儒家,在西天取经路中伸张正义的浩然之气,唐僧舍生取义的精神,还有“孙悟空本领再大也跳不出如来佛的手心”的等级观念,都有儒家思想的痕迹。

过渡:“三教合一”的局面使儒家思想既感受到竞争的压力,同时又受到佛、道哲学的影响,儒家体系发展到一个新的阶段即理学。

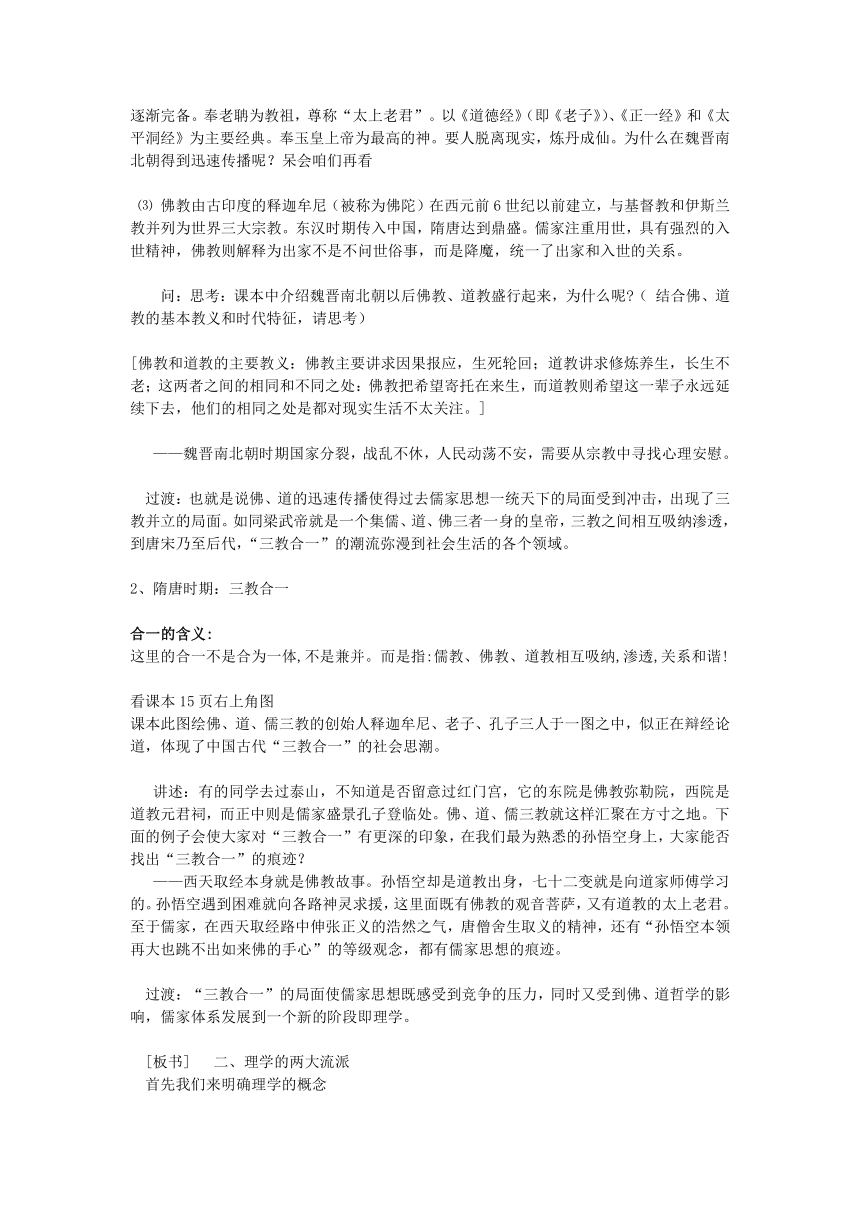

[板书] 二、理学的两大流派

首先我们来明确理学的概念

1、程朱理学

程朱理学的代表人物是程颢和程颐兄弟以及朱熹。我们先来了解理学的基本内容是什么。

——理学认为“理”是世界的本原。它除了对世界的认识外,还包括对社会的要求,即遵守“三纲”“五常”的儒家伦理道德;它还包括对人自身修养的要求。

总结:看课本16页第一段大字和小字

㈠主要思想:

宇宙观:“理”是世界的本原(核心)

过渡:如何才能认识和把握住“理”呢,理学提出了一个让我们很难理解的概念“格物致知”。

②方法论:把握“理”的方法

---“格物致知”

格物致知:格物,接触事物;致知,获得知识;

简单地说,就是凡事都要通过认真研究弄个明白,做个彻底的明白人

过渡:当天理与人欲之间产生了矛盾又该如何选择呢?接下来我们看一下程朱理学有哪些道德观?

③ 道德观:主张三纲五常(“存天理,灭人欲”)

↓

问:从下面材料可以得出程朱理学有哪些道德观?

——人:“存天理,灭人欲”:把天和人欲对立起来;

人要敬畏天理为准则,才能达到圣贤之道。

社会:儒家道德伦理。主张三纲五常

㈡ 发展

南宋时成为官方哲学

朱熹编著《四书章句集注》

元朝将其作为科举考试的内容

明朝确立在思想界的统治地位

过渡:而就在程朱理学高高在上的时候,有人向它发起了挑战

陆王心学

课文一我们就已经说过心学的代表人物是陆九渊和王阳明(守仁)

陆九渊

先从课本上找出陆九渊的主要思想

通过材料我们来比较朱熹和陆九渊思想的不同,从而更好地认识陆九渊

朱熹主张“道学问、读书穷理”,即多看书,多观察事物,根据经验加以分析,然后得出结论。(也就是我们说的“格物致知”)而陆九渊主张尊德性,认为只要内心符合儒家的道理标准,六经都是为我服务的。所以说,书不重要,内心才是最重要的。

过渡:为了让中学生弄懂朱、陆之间的差别,著名作家曹聚仁打了一个形象的比方

问:比较到这,朱熹求理的途径更加明确,这就是

——格物致知

问:陆九渊与他的严重分歧已非常明显,他一直在强调一个字

——“心”

总结:因此说陆九渊对整个世界的认识也是一个“心”字,“心即理也”“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”

问:如果你生活在南宋时期,你认为

1.两种方法哪一种更适合当时实际?

2.如果你当时在场,你有没有更好的办法?

观点一:喜欢朱熹,不观察、不实践、不学习,光在那里问“心”,能问出什么道理?就像那个例子里说的,飞机来了光问心静坐管用吗?

观点二:仅凭“六经皆我注脚”这句话我就欣赏陆九渊,多大的气魄!观察、实践、学习是为什么?还不是为了自身的进步吗?“吾日三省吾身”问不出道理吗?同样是那个例子,“不为机声所慑”,这种内心修养到达了什么境界?这样的人起码不会当汉奸,“问心”不管用吗?

过渡:朱熹与陆九渊他们之间的辩论涉及很多领域和层面,其辩论的内容、胜负的结局一直被后人所谈论,我们应该看到儒学在这种辩论中又有了新的补充和发展。

、王守仁

看课本17页第1、2段

对于深奥的阳明心学,我们不妨从下面几个视角来观察它

——只要有良知良能就可以成为圣人。只要找到内心的良知,愚夫愚妇也可以成为圣人,没有高低贵贱的差别。他的这种说法会增强每个人加强道德修养的信心和主动性。

过渡:王守仁还多次参加镇压农民起义,在这期间他说了这样一句话

生1:王守仁当时说这句话的意思是镇压农民起义容易,但要控制人民的思想难,应该加强对思想的控制

生2:焚书坑儒、八股取士、文字狱应该就是“破心中贼”吧

生3:如果不站在统治阶级的立场上,把这句话说给自己听,是不是说排除外界的干扰容易,但排除内心的不良思想、杂念是最难的,那就应该时时警惕这些不好的思想

过渡:王守仁不断强调道德修养的作用,但到头来明朝却是这样一个结局

(此问题有一定的难度,可提醒学生从心学的特点、明末的形式、加强道德修养的途径等多方面来思考)

生1:心学一味强调对内心良知的发现,就会忽略对外部问题的解决。不赶快赈灾,李自成就起义了,不加强边防,清军就入关了,这些光靠心学是无法解决的

生2:这也说明加强道德修养不是一相情愿的事情,道德修养是和国家的建设、经济发展相辅相成的。就概括成一句话吧,算是我的名言:仅靠道德,无法形成真正的道德。

过渡:由程朱理学和陆王心学为主要组成部分的宋明 理学使儒学思想发展到了一个新的阶段。它使儒学思想更加理论化和哲学化,使儒学服务统治的政治作用和修身养心的社会功能 更加明显,但理学的发展也使儒学日益走向极端。宋明理学逐渐发展为儒学的主流,对中国社会产生了深远的影响。

[板书] 三、理学的影响(评价理学)

实质:理学是对儒学的更新与丰富

消极:三纲五常维系专制,压制扼杀自然欲求

积极:重视主观意志,注重气节品德,讲求自我节制,强调

人的社会责任和历史使命

[板书] 四、比较两大流派的异同

共同点:

1、内容相同:都是儒学的表现形式,都继承了孔孟“仁”“礼”的思想,都认为世界本原是“理”。

2、影响相同:都有助于统治者维护专制统治,都压制、扼杀人们的自然欲求,对塑造中华民族的性格都起了积极影响。

不同点:

1、对世界本原的具体认识不同:程朱理学认为世界的本原是外在的“理”,陆王心学认为世界本原是内在的“心”,认为本心是“理”。

2、把握“理”的途径不同:程朱理学主张用“格物致知”的方法去认识和把握“理”,陆王心学提出,求“理”就是进行内心的反省,克服私欲,回复良知就能成为圣贤。

理学代表人物的地位

代表人物 地位

程颢 程颐 理学的开创者

朱熹 理学的集大成者,建立了严密的理学体系

陆九渊 心学的创立者

王阳明 心学的集大成者,建立了系统的心学理论

【课后练习】

一、判断以下材料各自的归属?

1.我的灵明便是天地万物的主宰……天地万物鬼神离却我的灵明,便没有天地万物鬼神了。

——心学

2.未有天地之先,只是理。有此理,便有此天地

——理学

3.身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知。

——心学

4.天下万物皆可以理照。有物必有则,一物焉有一理。

——理学

5.“善念存时,即是天理。”

——心学

二、选择题

1、三教并立对中国古代文化产生了重要影响,表现在

1)儒学受到严重挑战 2)理学形成

3)儒、道、佛互相融合 4)三教合一的局面形成

A、1)3) B、2)4)

C、1)2)3) D、1)2)3)4)

2、“三教合一”的主要含义

A、佛学体系的丰富、更新,深受儒、道哲学的影响

B、道学体系的丰富、更新,深受佛、儒哲学的影响

C、法家体系的丰富、更新,深受佛学、儒学的影响

D、儒学体系的丰富、更新,深受佛、道学哲学的影响

3、.朱熹提出“存天理,灭人欲”,其中“天理”主要是指

A.天体运行法则 B.社会发展规律

C.封建道德规范和等级秩序 D.“天人感应”理论

4、理学对先秦儒学的继承主要表现在吸取其

A、仁政思想 B、伦理道德

C、性恶论 D、唯物思想

5、理学思想的核心是

A.“理”或“天理” B.“仁”

C.三教合一 D.“罢黜百家,独尊儒术”

6、王守仁思想的核心是

A、心即理也 B、致良知(良知即本心,就是理)

C、天理 D、格物致知

7、.程朱理学与陆王心学的分歧在于

A.程朱理学强调格物致知(实践感悟),即求理的方法不一样

B.认为“理”是世界的本源

C.继承孔孟正宗并能治理国家

D.强调三纲五常

8、对宋明理学地位及影响的评述,不正确的是

A、是宋明时期儒学的主流

B、将儒学思想发展成为集政治哲学、伦理道德等于一身的庞大的思想体系

C、宋明理学是适应新时期维持君主专制的需要而形成的

D、对中华民族性格和人格的发展没有积极作用

9、明中期,程朱理学逐渐失去了寻求圣贤学问的精神主要是因为

A、程朱理学已经成为人民求取科学功名的敲门砖

B、明朝确定了程朱理学在思想界的统治地位

C、统治者实行闭关锁国政策

D、它是唯心主义哲学

10、王守仁的思想与下列思想家的思想有一致性的是

1)孟子 2)荀子 3)陆九渊 4)朱熹

A.1)2) B.3)4)

C.2)4) D.1)3)

三、材料题

1、材料一 王守仁同朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花的树木问:“你说天下无心外之物,山中树上的花自开自落,同我心有何相关?”王守仁回答:“你不来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此花不在你的心外。”

材料二 王守仁曾经多次参与镇压农民起义和平定地方叛乱,由此他认识到“破山贼易,破心中贼难” 。

①材料一中王守仁对“花”与“人心”关系的解释,反映了他的什么观点?你认为他的解释合理吗?

②材料二中“破山中贼易,破心中贼难”的意思是什么?王守仁是怎样解决这一问题的?

——①人心是世界万物的本原,离开人的思想意识任何事物便不存在。他的解释不合理,因为他颠倒了存在和思维的关系。

②要从根本上解决社会动荡问题,必须重视人们的思想道德标准,强化人们的纲常伦纪观念。他主张通过人们的自身反省,来克服私欲,恢复良知。

2、课本阅读与思考

——解析:“重义轻利”思想有着双重影响,不可偏废任何一个方面,要一分为二的看待。

答:儒学在其发展早期就确立了先义后利的观念。宋明时发展成为片面的“重义轻利”思想,理学家主张“存天理灭人欲”,将“义”与“利”对立起来,压制了人们个性的发展,限制了人们主观能动性的发挥,成为社会进步的障碍。

理学强调通过自觉达到理想人格的建树,“重义”也强化了中华民族注重气节和德操,注重社会责任与历史使命的文化性格,又凸显人性的庄严,对塑造中华民族性格起到了积极作用。

【板书设计】

春秋:孔子强调“仁” “礼” ,以德治民 ;强调等级尊卑;

战国:孟子继承发展“仁政” 提出 “民贵君轻”思想;荀子礼法并施,以礼教为主;

战国末期:儒家成为百家中的大宗;

秦朝:“焚书坑儒”,儒学受劫难;

汉初:逐渐复苏;

汉武帝时:经董仲舒改造,加入“君权神授”,“天人感应”等思想,成为正统思想

材料一:宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地。

材料二:其(理)张之为三纲,其纪之为五常。

材料三:诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

请概括:程朱理学认为世界本原是什么?它还涵盖哪些领域?

材料1: “天理人欲,不容并立”,“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲存天理。”

————朱熹

材料2:问:“人或有居孀贫穷无托者,可再嫁否?饿死事极小,失节事极大。

———— 《二程遗书》

对妇女精神上的控制

商周时期 七出

西汉时期 三从四德

宋代时期 提倡贞节观

七出

《礼记·本命》

“妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。”

三纲五常与三从四德

三纲五常

“三纲”:君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲

“五常”:仁、义、礼、智、信

三从四德

“三从”:在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德”:妇德、妇言、妇容、妇功

二十四孝图:优秀教案38、39页

陆九渊(1139—1193),江西金溪人,中国南宋思想家﹑教育家。字子静﹐江西抚州金溪县人﹐曾在贵溪龙虎山建茅舍聚徒讲学﹐因其山形如象﹐自号象山翁﹐世称象山先生。“居山五年﹐阅其簿﹐来见者逾数千人”。乾道八年(1172)登进士第。

陆九渊与当时著名的理学家朱熹齐名,史称“朱陆”。 两人都是理学家﹐但朱属於客观唯心主义﹐而陆属於主观唯心主义。 他是心学创立者。

王阳明(公元1472—1529年),名守仁,号阳明,字伯安,,浙江余姚人因筑室读书于故乡阳明洞,世称阳明先生。是我国古代有名的哲学家、教育家.是心学的集大成者。

(1)世界观:心是万物本原;“心即是理”、“吾心即是宇宙”。

(2)方法论: “发明本心”、进行内心反省。

不必“格物致知”

治学方法迥然不同

朱熹:道学问、读书穷理

陆九渊:尊德性、学苟知本,六经皆我注脚

形象比喻体会差别

朱熹:敌机来了,他会教弟子爬到书架上翻查飞机种类性能以及防空方法。

陆九渊:应该让弟子们闭目静坐,泰山崩于前而目不瞬,不为机声所慑。

(1)世界观:核心 “致良知”、本心是良知,良知就是理。

(2)方法论:克服私欲,恢复良知。强调自我主动,鼓励奋发立志

观察视角一:谁可成为圣人

“良知良能,愚夫愚妇与圣人同。”

“人胸中各有圣人。”

“满街人都是圣人。”

请思考:王守仁认为怎样可以成为圣人,谁可以成为圣人?他的这种说法对人们的道德修养会产生什么样的影响?

观察视角二:何为心中贼

“破山中贼易,破心中贼难。”

请思考:

1、在当时的语境下,王守仁此语何意?

2、你能否在历史上找到“破心中贼”的例子?

3、如果把这句话说给自己听,你会有什么新感觉?

观察视角三:明亡叹心学

明朝灭亡,很多人将之归于心学误国:“平日袖手谈心性,临危一死报君王。”其实当时真正舍得“一死报君王”的人也微乎其微。

请思考:你对这种现象有何看法?

——

【教学目标】

1.知识与能力

①通过对程朱理学、陆王心学及其思想发展脉络的学习,熟悉理学产生的原因和主要理学家及其观点,记忆理学的代表性语录,准确解释理学一词及其由来。正解认识宋明理学及其在中国古代思想史上的重要地位。

②阅读课文中的材料,提炼其观点,比较程朱理学和陆王心学的异同。

2.过程与方法

通过结合社会背景和思想渊源来分析宋明时期儒学的发展,使学生认识到一定思想文化是一定社会状况的产物,培养学生全面分析历史现象的能力。分析宋明理学在历史上的深远影响,培养学生的辩证思维能力,形成对传统思想文化批判继承的意识。

3.情感态度与价值观

通过对宋明理学相关知识的学习,进一步加深对中华民族博大精深、源远流长的思想文化的理解,增强民族自信心和自豪感;初步形成对国家、民族的历史使命感和社会责任感,培养爱国主义情感,树立为社会主义现代化建设做贡献的人生理想。

【教学重点】理解宋明理学思想家的主要学术观点

【教学难点】突破“三教合一、理、格物致知、发明本心、致良知”等概念

【教学方法】历史寻痕、校训印证、价值判断、包抄“朱陆之辩”、主题升华

【课时安排】1课时

【教学用具】多媒体

【教学过程】

[知识回顾]

宋明以前儒家思想是怎样演变的?

过渡:从汉武帝‘‘罢黜百家,独尊儒术”后,儒学在以后的王朝政治指导思想上一直占据统治地位!那怎么到宋明又出现了理学 除非理学实质上就是儒学!如果是,当然肯定是!那么又为什么会出现这种变化 这种变化是怎么完成的 又会给中国社会带来如何的影响

[板书] 第4课 宋明理学

本课框架做简要阐述

一、宋明理学兴起的背景

二、理学的两大流派

三、理学的影响

四、两大流派的异同

[板书] 一、宋明理学兴起的背景

首先简要给学生进行概述:魏晋南北朝出现三教并立的局面,儒学的地位受到冲击,之后三教之间彼此渗透,到唐宋时期“三教合流”的潮流弥漫到社会生活的各个领域,也就是说此时儒学的独尊地位受到挑战,为了重兴儒学,应对佛道的挑战,儒学家们进行不断的探索,使得儒学体系得到了丰富和更新,以此来适应社会发展的需要,理学应用而生,因此“新的儒学体系我们称之为理学”。

刚才给大家简单的说了一下,接下来我们具体看一下

魏晋南北朝:儒学独尊地位动摇;三教并立

教派 佛 教 道家思想 儒家思想

创立时间 公元前六世纪 春秋战国 春秋战国

创 始 人 释迦牟尼 老子庄子 孔子孟子

主要思想 忍耐顺从消灭欲望 天人合一回归自然 忠孝节义三纲五常

国内发展 南北朝 东汉道教 西 汉

⑴“儒教”严格来说并非“宗教”,我们只听过‘‘儒家”.但也有人认为存在儒教,以孔子教主,汉武帝利用政治权力把孔子学说宗教化,定儒教于一尊。 它虽然不是宗教,但在古代中国,却比任何宗教的影响都要巨大和深远,可以说它不仅渗入了每一个中国人的骨髓里、血液中和潜意识中,而且对当代每一个中国人的思维方式、价值观念、行为模式等至今仍在发挥着巨大的影响。

儒家经典专注发挥词章考据、文字训诂;专注于阴阳五行、天人感应等内容,将现实世界里一切政治的道德的、人生的想象都归结为天意的安排。然而,社会动荡、政治腐败,王朝更迭,军阀割据,战争频兴。君臣、父子等观念受到怀疑。

⑵ 道教是中国唯一的土生土长的宗教。因以“道”为最高信仰,认为“道”是化生宇宙万物的本原,故名。东汉张道陵创立的“五斗米道”为道教的定型化之始。南北朝时宗教形式逐渐完备。奉老聃为教祖,尊称“太上老君”。以《道德经》(即《老子》)、《正一经》和《太平洞经》为主要经典。奉玉皇上帝为最高的神。要人脱离现实,炼丹成仙。为什么在魏晋南北朝得到迅速传播呢?呆会咱们再看

⑶ 佛教由古印度的释迦牟尼(被称为佛陀)在西元前6世纪以前建立,与基督教和伊斯兰教并列为世界三大宗教。东汉时期传入中国,隋唐达到鼎盛。儒家注重用世,具有强烈的入世精神,佛教则解释为出家不是不问世俗事,而是降魔,统一了出家和入世的关系。

问:思考:课本中介绍魏晋南北朝以后佛教、道教盛行起来,为什么呢 ( 结合佛、道教的基本教义和时代特征,请思考)

[佛教和道教的主要教义:佛教主要讲求因果报应,生死轮回;道教讲求修炼养生,长生不老;这两者之间的相同和不同之处:佛教把希望寄托在来生,而道教则希望这一辈子永远延续下去,他们的相同之处是都对现实生活不太关注。]

——魏晋南北朝时期国家分裂,战乱不休,人民动荡不安,需要从宗教中寻找心理安慰。

过渡:也就是说佛、道的迅速传播使得过去儒家思想一统天下的局面受到冲击,出现了三教并立的局面。如同梁武帝就是一个集儒、道、佛三者一身的皇帝,三教之间相互吸纳渗透,到唐宋乃至后代,“三教合一”的潮流弥漫到社会生活的各个领域。

2、隋唐时期:三教合一

合一的含义:

这里的合一不是合为一体,不是兼并。而是指:儒教、佛教、道教相互吸纳,渗透,关系和谐!

看课本15页右上角图

课本此图绘佛、道、儒三教的创始人释迦牟尼、老子、孔子三人于一图之中,似正在辩经论道,体现了中国古代“三教合一”的社会思潮。

讲述:有的同学去过泰山,不知道是否留意过红门宫,它的东院是佛教弥勒院,西院是道教元君祠,而正中则是儒家盛景孔子登临处。佛、道、儒三教就这样汇聚在方寸之地。下面的例子会使大家对“三教合一”有更深的印象,在我们最为熟悉的孙悟空身上,大家能否找出“三教合一”的痕迹?

——西天取经本身就是佛教故事。孙悟空却是道教出身,七十二变就是向道家师傅学习的。孙悟空遇到困难就向各路神灵求援,这里面既有佛教的观音菩萨,又有道教的太上老君。至于儒家,在西天取经路中伸张正义的浩然之气,唐僧舍生取义的精神,还有“孙悟空本领再大也跳不出如来佛的手心”的等级观念,都有儒家思想的痕迹。

过渡:“三教合一”的局面使儒家思想既感受到竞争的压力,同时又受到佛、道哲学的影响,儒家体系发展到一个新的阶段即理学。

[板书] 二、理学的两大流派

首先我们来明确理学的概念

1、程朱理学

程朱理学的代表人物是程颢和程颐兄弟以及朱熹。我们先来了解理学的基本内容是什么。

——理学认为“理”是世界的本原。它除了对世界的认识外,还包括对社会的要求,即遵守“三纲”“五常”的儒家伦理道德;它还包括对人自身修养的要求。

总结:看课本16页第一段大字和小字

㈠主要思想:

宇宙观:“理”是世界的本原(核心)

过渡:如何才能认识和把握住“理”呢,理学提出了一个让我们很难理解的概念“格物致知”。

②方法论:把握“理”的方法

---“格物致知”

格物致知:格物,接触事物;致知,获得知识;

简单地说,就是凡事都要通过认真研究弄个明白,做个彻底的明白人

过渡:当天理与人欲之间产生了矛盾又该如何选择呢?接下来我们看一下程朱理学有哪些道德观?

③ 道德观:主张三纲五常(“存天理,灭人欲”)

↓

问:从下面材料可以得出程朱理学有哪些道德观?

——人:“存天理,灭人欲”:把天和人欲对立起来;

人要敬畏天理为准则,才能达到圣贤之道。

社会:儒家道德伦理。主张三纲五常

㈡ 发展

南宋时成为官方哲学

朱熹编著《四书章句集注》

元朝将其作为科举考试的内容

明朝确立在思想界的统治地位

过渡:而就在程朱理学高高在上的时候,有人向它发起了挑战

陆王心学

课文一我们就已经说过心学的代表人物是陆九渊和王阳明(守仁)

陆九渊

先从课本上找出陆九渊的主要思想

通过材料我们来比较朱熹和陆九渊思想的不同,从而更好地认识陆九渊

朱熹主张“道学问、读书穷理”,即多看书,多观察事物,根据经验加以分析,然后得出结论。(也就是我们说的“格物致知”)而陆九渊主张尊德性,认为只要内心符合儒家的道理标准,六经都是为我服务的。所以说,书不重要,内心才是最重要的。

过渡:为了让中学生弄懂朱、陆之间的差别,著名作家曹聚仁打了一个形象的比方

问:比较到这,朱熹求理的途径更加明确,这就是

——格物致知

问:陆九渊与他的严重分歧已非常明显,他一直在强调一个字

——“心”

总结:因此说陆九渊对整个世界的认识也是一个“心”字,“心即理也”“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”

问:如果你生活在南宋时期,你认为

1.两种方法哪一种更适合当时实际?

2.如果你当时在场,你有没有更好的办法?

观点一:喜欢朱熹,不观察、不实践、不学习,光在那里问“心”,能问出什么道理?就像那个例子里说的,飞机来了光问心静坐管用吗?

观点二:仅凭“六经皆我注脚”这句话我就欣赏陆九渊,多大的气魄!观察、实践、学习是为什么?还不是为了自身的进步吗?“吾日三省吾身”问不出道理吗?同样是那个例子,“不为机声所慑”,这种内心修养到达了什么境界?这样的人起码不会当汉奸,“问心”不管用吗?

过渡:朱熹与陆九渊他们之间的辩论涉及很多领域和层面,其辩论的内容、胜负的结局一直被后人所谈论,我们应该看到儒学在这种辩论中又有了新的补充和发展。

、王守仁

看课本17页第1、2段

对于深奥的阳明心学,我们不妨从下面几个视角来观察它

——只要有良知良能就可以成为圣人。只要找到内心的良知,愚夫愚妇也可以成为圣人,没有高低贵贱的差别。他的这种说法会增强每个人加强道德修养的信心和主动性。

过渡:王守仁还多次参加镇压农民起义,在这期间他说了这样一句话

生1:王守仁当时说这句话的意思是镇压农民起义容易,但要控制人民的思想难,应该加强对思想的控制

生2:焚书坑儒、八股取士、文字狱应该就是“破心中贼”吧

生3:如果不站在统治阶级的立场上,把这句话说给自己听,是不是说排除外界的干扰容易,但排除内心的不良思想、杂念是最难的,那就应该时时警惕这些不好的思想

过渡:王守仁不断强调道德修养的作用,但到头来明朝却是这样一个结局

(此问题有一定的难度,可提醒学生从心学的特点、明末的形式、加强道德修养的途径等多方面来思考)

生1:心学一味强调对内心良知的发现,就会忽略对外部问题的解决。不赶快赈灾,李自成就起义了,不加强边防,清军就入关了,这些光靠心学是无法解决的

生2:这也说明加强道德修养不是一相情愿的事情,道德修养是和国家的建设、经济发展相辅相成的。就概括成一句话吧,算是我的名言:仅靠道德,无法形成真正的道德。

过渡:由程朱理学和陆王心学为主要组成部分的宋明 理学使儒学思想发展到了一个新的阶段。它使儒学思想更加理论化和哲学化,使儒学服务统治的政治作用和修身养心的社会功能 更加明显,但理学的发展也使儒学日益走向极端。宋明理学逐渐发展为儒学的主流,对中国社会产生了深远的影响。

[板书] 三、理学的影响(评价理学)

实质:理学是对儒学的更新与丰富

消极:三纲五常维系专制,压制扼杀自然欲求

积极:重视主观意志,注重气节品德,讲求自我节制,强调

人的社会责任和历史使命

[板书] 四、比较两大流派的异同

共同点:

1、内容相同:都是儒学的表现形式,都继承了孔孟“仁”“礼”的思想,都认为世界本原是“理”。

2、影响相同:都有助于统治者维护专制统治,都压制、扼杀人们的自然欲求,对塑造中华民族的性格都起了积极影响。

不同点:

1、对世界本原的具体认识不同:程朱理学认为世界的本原是外在的“理”,陆王心学认为世界本原是内在的“心”,认为本心是“理”。

2、把握“理”的途径不同:程朱理学主张用“格物致知”的方法去认识和把握“理”,陆王心学提出,求“理”就是进行内心的反省,克服私欲,回复良知就能成为圣贤。

理学代表人物的地位

代表人物 地位

程颢 程颐 理学的开创者

朱熹 理学的集大成者,建立了严密的理学体系

陆九渊 心学的创立者

王阳明 心学的集大成者,建立了系统的心学理论

【课后练习】

一、判断以下材料各自的归属?

1.我的灵明便是天地万物的主宰……天地万物鬼神离却我的灵明,便没有天地万物鬼神了。

——心学

2.未有天地之先,只是理。有此理,便有此天地

——理学

3.身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知。

——心学

4.天下万物皆可以理照。有物必有则,一物焉有一理。

——理学

5.“善念存时,即是天理。”

——心学

二、选择题

1、三教并立对中国古代文化产生了重要影响,表现在

1)儒学受到严重挑战 2)理学形成

3)儒、道、佛互相融合 4)三教合一的局面形成

A、1)3) B、2)4)

C、1)2)3) D、1)2)3)4)

2、“三教合一”的主要含义

A、佛学体系的丰富、更新,深受儒、道哲学的影响

B、道学体系的丰富、更新,深受佛、儒哲学的影响

C、法家体系的丰富、更新,深受佛学、儒学的影响

D、儒学体系的丰富、更新,深受佛、道学哲学的影响

3、.朱熹提出“存天理,灭人欲”,其中“天理”主要是指

A.天体运行法则 B.社会发展规律

C.封建道德规范和等级秩序 D.“天人感应”理论

4、理学对先秦儒学的继承主要表现在吸取其

A、仁政思想 B、伦理道德

C、性恶论 D、唯物思想

5、理学思想的核心是

A.“理”或“天理” B.“仁”

C.三教合一 D.“罢黜百家,独尊儒术”

6、王守仁思想的核心是

A、心即理也 B、致良知(良知即本心,就是理)

C、天理 D、格物致知

7、.程朱理学与陆王心学的分歧在于

A.程朱理学强调格物致知(实践感悟),即求理的方法不一样

B.认为“理”是世界的本源

C.继承孔孟正宗并能治理国家

D.强调三纲五常

8、对宋明理学地位及影响的评述,不正确的是

A、是宋明时期儒学的主流

B、将儒学思想发展成为集政治哲学、伦理道德等于一身的庞大的思想体系

C、宋明理学是适应新时期维持君主专制的需要而形成的

D、对中华民族性格和人格的发展没有积极作用

9、明中期,程朱理学逐渐失去了寻求圣贤学问的精神主要是因为

A、程朱理学已经成为人民求取科学功名的敲门砖

B、明朝确定了程朱理学在思想界的统治地位

C、统治者实行闭关锁国政策

D、它是唯心主义哲学

10、王守仁的思想与下列思想家的思想有一致性的是

1)孟子 2)荀子 3)陆九渊 4)朱熹

A.1)2) B.3)4)

C.2)4) D.1)3)

三、材料题

1、材料一 王守仁同朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花的树木问:“你说天下无心外之物,山中树上的花自开自落,同我心有何相关?”王守仁回答:“你不来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此花不在你的心外。”

材料二 王守仁曾经多次参与镇压农民起义和平定地方叛乱,由此他认识到“破山贼易,破心中贼难” 。

①材料一中王守仁对“花”与“人心”关系的解释,反映了他的什么观点?你认为他的解释合理吗?

②材料二中“破山中贼易,破心中贼难”的意思是什么?王守仁是怎样解决这一问题的?

——①人心是世界万物的本原,离开人的思想意识任何事物便不存在。他的解释不合理,因为他颠倒了存在和思维的关系。

②要从根本上解决社会动荡问题,必须重视人们的思想道德标准,强化人们的纲常伦纪观念。他主张通过人们的自身反省,来克服私欲,恢复良知。

2、课本阅读与思考

——解析:“重义轻利”思想有着双重影响,不可偏废任何一个方面,要一分为二的看待。

答:儒学在其发展早期就确立了先义后利的观念。宋明时发展成为片面的“重义轻利”思想,理学家主张“存天理灭人欲”,将“义”与“利”对立起来,压制了人们个性的发展,限制了人们主观能动性的发挥,成为社会进步的障碍。

理学强调通过自觉达到理想人格的建树,“重义”也强化了中华民族注重气节和德操,注重社会责任与历史使命的文化性格,又凸显人性的庄严,对塑造中华民族性格起到了积极作用。

【板书设计】

春秋:孔子强调“仁” “礼” ,以德治民 ;强调等级尊卑;

战国:孟子继承发展“仁政” 提出 “民贵君轻”思想;荀子礼法并施,以礼教为主;

战国末期:儒家成为百家中的大宗;

秦朝:“焚书坑儒”,儒学受劫难;

汉初:逐渐复苏;

汉武帝时:经董仲舒改造,加入“君权神授”,“天人感应”等思想,成为正统思想

材料一:宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地。

材料二:其(理)张之为三纲,其纪之为五常。

材料三:诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

请概括:程朱理学认为世界本原是什么?它还涵盖哪些领域?

材料1: “天理人欲,不容并立”,“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲存天理。”

————朱熹

材料2:问:“人或有居孀贫穷无托者,可再嫁否?饿死事极小,失节事极大。

———— 《二程遗书》

对妇女精神上的控制

商周时期 七出

西汉时期 三从四德

宋代时期 提倡贞节观

七出

《礼记·本命》

“妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。”

三纲五常与三从四德

三纲五常

“三纲”:君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲

“五常”:仁、义、礼、智、信

三从四德

“三从”:在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德”:妇德、妇言、妇容、妇功

二十四孝图:优秀教案38、39页

陆九渊(1139—1193),江西金溪人,中国南宋思想家﹑教育家。字子静﹐江西抚州金溪县人﹐曾在贵溪龙虎山建茅舍聚徒讲学﹐因其山形如象﹐自号象山翁﹐世称象山先生。“居山五年﹐阅其簿﹐来见者逾数千人”。乾道八年(1172)登进士第。

陆九渊与当时著名的理学家朱熹齐名,史称“朱陆”。 两人都是理学家﹐但朱属於客观唯心主义﹐而陆属於主观唯心主义。 他是心学创立者。

王阳明(公元1472—1529年),名守仁,号阳明,字伯安,,浙江余姚人因筑室读书于故乡阳明洞,世称阳明先生。是我国古代有名的哲学家、教育家.是心学的集大成者。

(1)世界观:心是万物本原;“心即是理”、“吾心即是宇宙”。

(2)方法论: “发明本心”、进行内心反省。

不必“格物致知”

治学方法迥然不同

朱熹:道学问、读书穷理

陆九渊:尊德性、学苟知本,六经皆我注脚

形象比喻体会差别

朱熹:敌机来了,他会教弟子爬到书架上翻查飞机种类性能以及防空方法。

陆九渊:应该让弟子们闭目静坐,泰山崩于前而目不瞬,不为机声所慑。

(1)世界观:核心 “致良知”、本心是良知,良知就是理。

(2)方法论:克服私欲,恢复良知。强调自我主动,鼓励奋发立志

观察视角一:谁可成为圣人

“良知良能,愚夫愚妇与圣人同。”

“人胸中各有圣人。”

“满街人都是圣人。”

请思考:王守仁认为怎样可以成为圣人,谁可以成为圣人?他的这种说法对人们的道德修养会产生什么样的影响?

观察视角二:何为心中贼

“破山中贼易,破心中贼难。”

请思考:

1、在当时的语境下,王守仁此语何意?

2、你能否在历史上找到“破心中贼”的例子?

3、如果把这句话说给自己听,你会有什么新感觉?

观察视角三:明亡叹心学

明朝灭亡,很多人将之归于心学误国:“平日袖手谈心性,临危一死报君王。”其实当时真正舍得“一死报君王”的人也微乎其微。

请思考:你对这种现象有何看法?

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣