同步练习-测量平均速度(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 同步练习-测量平均速度(word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 776.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-07-22 10:43:47 | ||

图片预览

文档简介

同步练习——测量平均速度

一、多选题

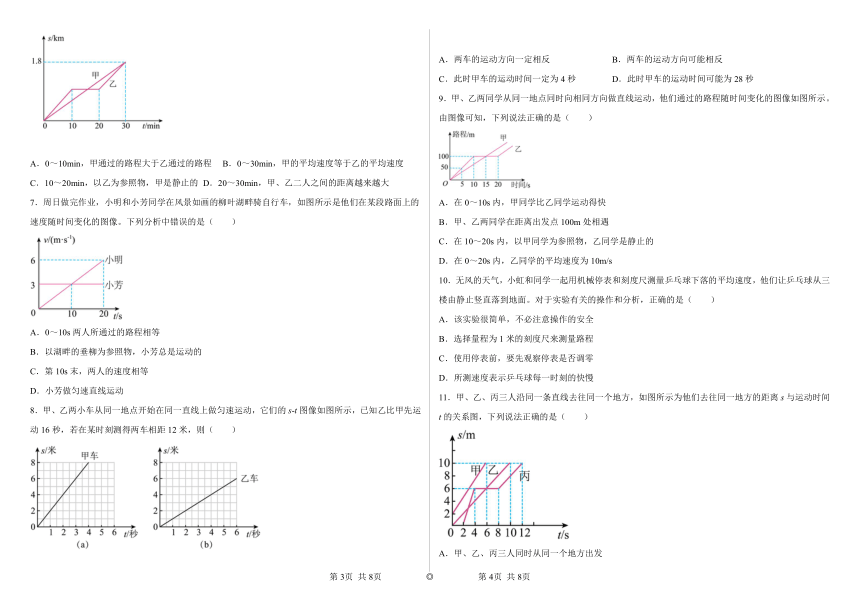

1.如图是表示某物体在10h内做直线运动时,路程随时间变化的图像。这个物体( )

A.全程平均速度为4.5km/h

B.在0~4h内做加速运动

C.在4~7h内处于静止状态

D.2~4h内的速度比8~10h内的速度小

2.甲、乙两车同时间地向东运动,运动的s﹣t图像如图所示。下列说法正确的是( )

A.0~t1时间内,以甲车为参照物,乙车是向西运动的

B.t1~t3时间内,甲车做匀速直线运动,t2时刻甲乙两车相遇

C.t3~t4时间内,甲车的速度小于乙车的速度

D.0~t4时间内,甲车的平均速度比乙车的平均速度大

二、单选题

3.如图所示是在同一位置开始同向运动的甲、乙两物体路程s与时间t关系图像,下列说法正确的是( )

A.两物体同时开始运动

B.以甲为参照物,乙是运动的

C.在t=5s时,甲、乙两物体相遇

D.甲物体的运动速度为3m/s

4.如图是小华在测量物体运动的速度时,拍摄小球从A点沿直线运动到F点的频闪照片,每隔0.2s闪拍一次。下列分析正确的是( )

A.该刻度尺的分度值为1cm B.小球从B点运动到D点通过的路程为4.5cm

C.小球在DF段做匀速直线运动 D.小球从C点运动到E点的平均速度为0.15m/s

5.一个物体做直线运动的图象如图所示。在这8s内,物体( )

A.运动先慢后快 B.一直做匀速直线运动

C.最后4s的速度为4m/s D.全程的平均速度为2m/s

6.甲、乙二人从同一位置沿同一方向做直线运动,其s-t图像如下图所示,下列分析正确的是( )

A.0~10min,甲通过的路程大于乙通过的路程 B.0~30min,甲的平均速度等于乙的平均速度

C.10~20min,以乙为参照物,甲是静止的 D.20~30min,甲、乙二人之间的距离越来越大

7.周日做完作业,小明和小芳同学在风景如画的柳叶湖畔骑自行车,如图所示是他们在某段路面上的速度随时间变化的图像。下列分析中错误的是( )

A.0~10s两人所通过的路程相等

B.以湖畔的垂柳为参照物,小芳总是运动的

C.第10s末,两人的速度相等

D.小芳做匀速直线运动

8.甲、乙两小车从同一地点开始在同一直线上做匀速运动,它们的s-t图像如图所示,已知乙比甲先运动16秒,若在某时刻测得两车相距12米,则( )

A.两车的运动方向一定相反 B.两车的运动方向可能相反

C.此时甲车的运动时间一定为4秒 D.此时甲车的运动时间可能为28秒

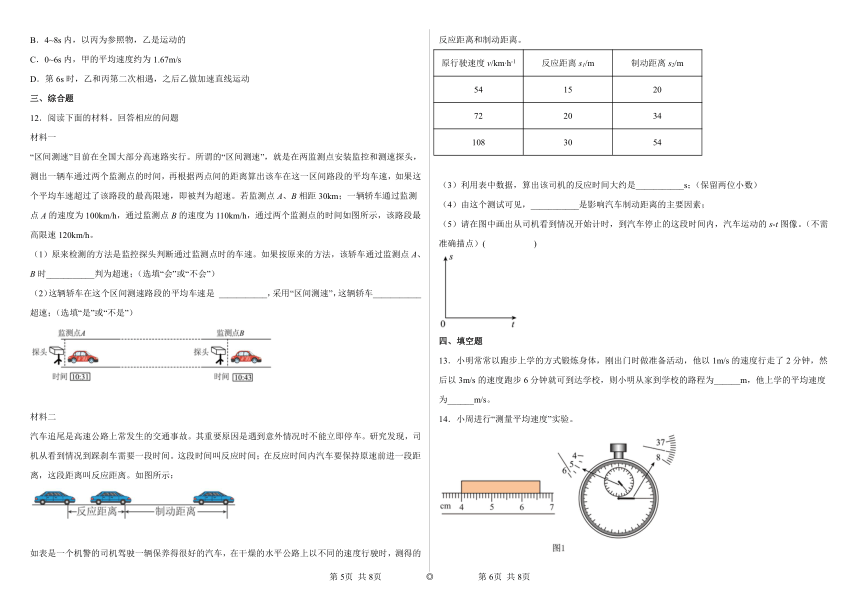

9.甲、乙两同学从同一地点同时向相同方向做直线运动,他们通过的路程随时间变化的图像如图所示。由图像可知,下列说法正确的是( )

A.在0~10s内,甲同学比乙同学运动得快

B.甲、乙两同学在距离出发点100m处相遇

C.在10~20s内,以甲同学为参照物,乙同学是静止的

D.在0~20s内,乙同学的平均速度为10m/s

10.无风的天气,小虹和同学一起用机械停表和刻度尺测量乒乓球下落的平均速度,他们让乒乓球从三楼由静止竖直落到地面。对于实验有关的操作和分析,正确的是( )

A.该实验很简单,不必注意操作的安全

B.选择量程为1米的刻度尺来测量路程

C.使用停表前,要先观察停表是否调零

D.所测速度表示乒乓球每一时刻的快慢

11.甲、乙、丙三人沿同一条直线去往同一个地方,如图所示为他们去往同一地方的距离s与运动时间t的关系图,下列说法正确的是( )

A.甲、乙、丙三人同时从同一个地方出发

B.4~8s内,以丙为参照物,乙是运动的

C.0~6s内,甲的平均速度约为1.67m/s

D.第6s时,乙和丙第二次相遇,之后乙做加速直线运动

三、综合题

12.阅读下面的材料。回答相应的问题

材料一

“区间测速”目前在全国大部分高速路实行。所谓的“区间测速”,就是在两监测点安装监控和测速探头,测出一辆车通过两个监测点的时间,再根据两点间的距离算出该车在这一区间路段的平均车速,如果这个平均车速超过了该路段的最高限速,即被判为超速。若监测点A、B相距30km;一辆轿车通过监测点A的速度为100km/h,通过监测点B的速度为110km/h,通过两个监测点的时间如图所示,该路段最高限速120km/h。

(1)原来检测的方法是监控探头判断通过监测点时的车速。如果按原来的方法,该轿车通过监测点A、B时___________判为超速;(选填“会”或“不会”)

(2)这辆轿车在这个区间测速路段的平均车速是 ___________,采用“区间测速”,这辆轿车___________超速;(选填“是”或“不是”)

材料二

汽车追尾是高速公路上常发生的交通事故。其重要原因是遇到意外情况时不能立即停车。研究发现,司机从看到情况到踩刹车需要一段时间。这段时间叫反应时间;在反应时间内汽车要保持原速前进一段距离,这段距离叫反应距离。如图所示:

如表是一个机警的司机驾驶一辆保养得很好的汽车,在干燥的水平公路上以不同的速度行驶时,测得的反应距离和制动距离。

原行驶速度v/km h-1 反应距离s1/m 制动距离s2/m

54 15 20

72 20 34

108 30 54

(3)利用表中数据,算出该司机的反应时间大约是___________s;(保留两位小数)

(4)由这个测试可见,___________是影响汽车制动距离的主要因素;

(5)请在图中画出从司机看到情况开始计时,到汽车停止的这段时间内,汽车运动的s-t图像。(不需准确描点)( )

四、填空题

13.小明常常以跑步上学的方式锻炼身体,刚出门时做准备活动,他以1m/s的速度行走了2分钟,然后以3m/s的速度跑步6分钟就可到达学校,则小明从家到学校的路程为______m,他上学的平均速度为______m/s。

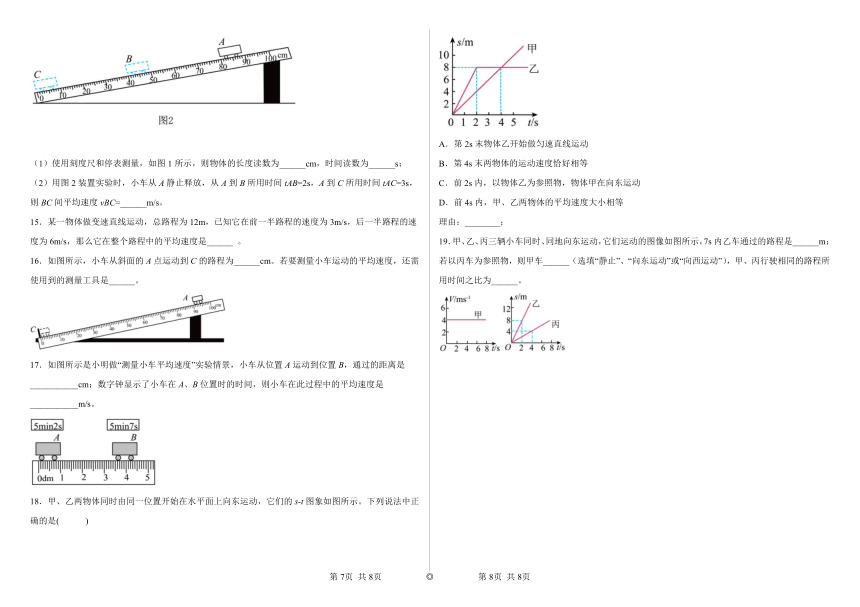

14.小周进行“测量平均速度”实验。

(1)使用刻度尺和停表测量,如图1所示,则物体的长度读数为______cm,时间读数为______s;

(2)用图2装置实验时,小车从A静止释放,从A到B所用时间tAB=2s,A到C所用时间tAC=3s,则BC间平均速度vBC=______m/s。

15.某一物体做变速直线运动,总路程为12m,已知它在前一半路程的速度为3m/s,后一半路程的速度为6m/s,那么它在整个路程中的平均速度是______ 。

16.如图所示,小车从斜面的A点运动到C的路程为______cm。若要测量小车运动的平均速度,还需使用到的测量工具是______。

17.如图所示是小明做“测量小车平均速度”实验情景,小车从位置A运动到位置B,通过的距离是 ___________cm;数字钟显示了小车在A、B位置时的时间,则小车在此过程中的平均速度是 ___________m/s。

18.甲、乙两物体同时由同一位置开始在水平面上向东运动,它们的s-t图象如图所示。下列说法中正确的是( )

A.第2s末物体乙开始做匀速直线运动

B.第4s末两物体的运动速度恰好相等

C.前2s内,以物体乙为参照物,物体甲在向东运动

D.前4s内,甲、乙两物体的平均速度大小相等

理由:________;

19.甲、乙、丙三辆小车同时、同地向东运动,它们运动的图像如图所示,7s内乙车通过的路程是______m;若以丙车为参照物,则甲车______(选填“静止”、“向东运动”或“向西运动”),甲、丙行驶相同的路程所用时间之比为______。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

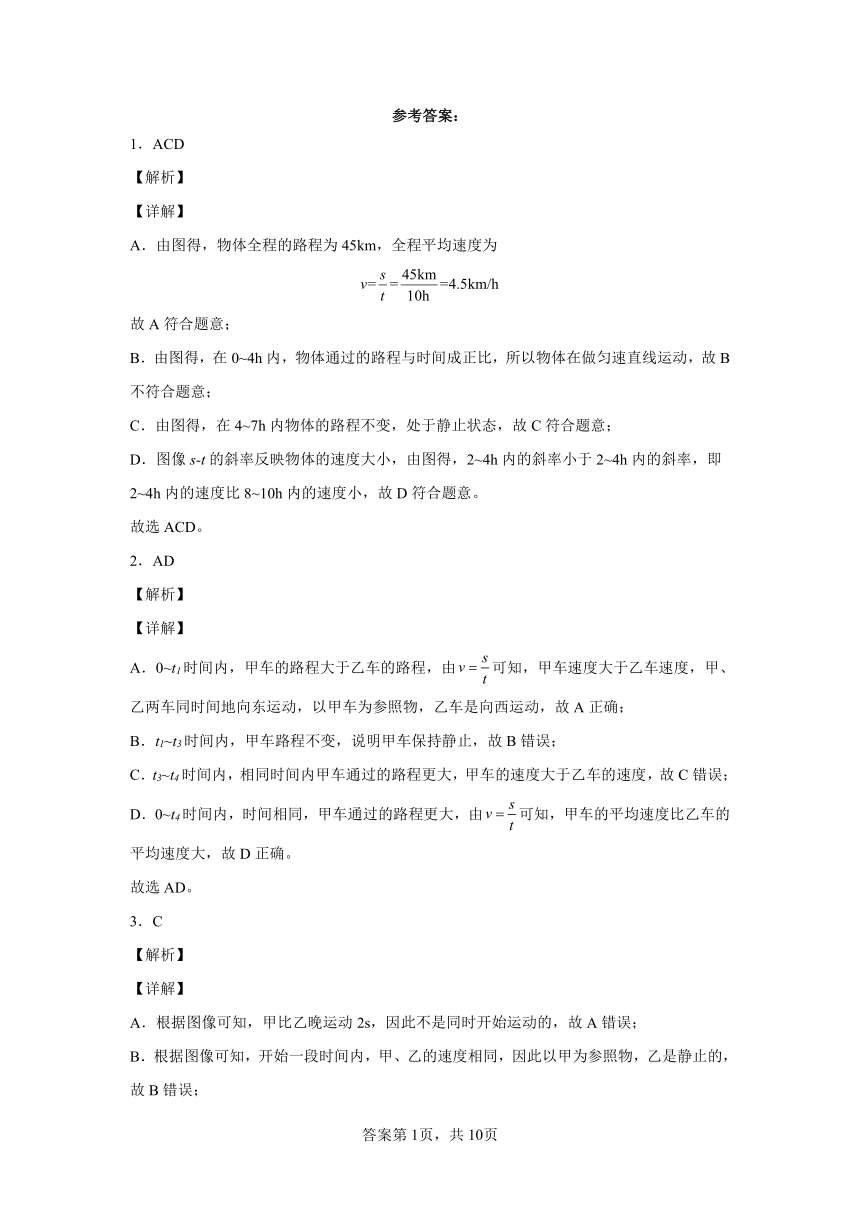

参考答案:

1.ACD

【解析】

【详解】

A.由图得,物体全程的路程为45km,全程平均速度为

故A符合题意;

B.由图得,在0~4h内,物体通过的路程与时间成正比,所以物体在做匀速直线运动,故B不符合题意;

C.由图得,在4~7h内物体的路程不变,处于静止状态,故C符合题意;

D.图像s-t的斜率反映物体的速度大小,由图得,2~4h内的斜率小于2~4h内的斜率,即2~4h内的速度比8~10h内的速度小,故D符合题意。

故选ACD。

2.AD

【解析】

【详解】

A.0~t1时间内,甲车的路程大于乙车的路程,由可知,甲车速度大于乙车速度,甲、乙两车同时间地向东运动,以甲车为参照物,乙车是向西运动,故A正确;

B.t1~t3时间内,甲车路程不变,说明甲车保持静止,故B错误;

C.t3~t4时间内,相同时间内甲车通过的路程更大,甲车的速度大于乙车的速度,故C错误;

D.0~t4时间内,时间相同,甲车通过的路程更大,由可知,甲车的平均速度比乙车的平均速度大,故D正确。

故选AD。

3.C

【解析】

【详解】

A.根据图像可知,甲比乙晚运动2s,因此不是同时开始运动的,故A错误;

B.根据图像可知,开始一段时间内,甲、乙的速度相同,因此以甲为参照物,乙是静止的,故B错误;

C.在t=5s时,甲、乙通过的距离都为6m,因此甲、乙两物体相遇,故C正确;

D.根据图像可知,甲4s内通过的路程为8m,所以甲的速度为=2m/s,故D错误。

故选C。

4.D

【解析】

【详解】

A.由图可知,该刻度尺1cm之间有10小格,所以分度值为1mm,故A错误;

B.B点读数为0.50cm,D点读数为4.50cm,所以小球从B点运动到D点通过的路程为

故B错误;

C.由图可知,EF和DE这两段所用时间相同,EF的距离大于DE距离,由可知,小球在DF段做加速直线运动,故C错误;

D.C点读数为2.00cm,E点读数为8.00cm,所以小球从C点运动到E点通过的路程为

由于每隔0.2s闪拍一次,所以C点运动到E点所用时间为0.4s,由可知,小球从C点运动到E点的平均速度为

故D正确。

故选D。

5.D

【解析】

【详解】

ABC.s-t图象中倾斜直线表示物体做匀速直线运动,则物体在前4s内和后4s内都做匀速直线运动,前4s内,物体的路程为12m,速度为

后4s内,物体的路程

s′=16m-12m=4m

速度为

所以该物体运动先快后慢,全程做变速直线运动,故ABC不符合题意;

D.全程的平均速度

故D符合题意。

故选D。

6.B

【解析】

【详解】

A.由图像可知,0~10min,乙的图线比甲的图线更靠近纵坐标,故甲通过的路程小于乙通过的路程,故A错误;

B.由图像可知,0~30min,甲、乙两人通过的路程相等为

s甲=s乙=1.8km=1800m

所用的时间为

t甲=t乙=30min=1800s

则甲的平均速度为

乙的平均速度为

即在0~30min,甲、乙两人的平均速度相等,故B正确;

C.由图像可知,10~20min,乙是静止,甲做匀速直线运动,以乙为参照物,甲是运动的,故C错误;

D.由图像可知,20~30min之间,刚开始时甲的路程大于乙的路程,乙的图线比甲的图线更靠近纵坐标,乙的速度大于甲的速度,故在这时间段,甲、乙两之间的距离越来越小,直至地30min两人相遇,故D错误。

故选B。

7.A

【解析】

【详解】

ACD.由v—t图像可知,小芳的运动图像是一条平行于时间轴的直线,说明小芳做匀速直线运动,速度为3m/s,小明的运动图像是一条过原点的斜线,说明小明做匀加速直线运动,第10s末,两人的速度相等,均为3m/s,根据可知,0 ~ 10s小芳通过的路程大于小明通过的路程,故A错误,符合题意;CD正确,不符合题意;

B.由v—t图像可知,小芳做匀速直线运动,以湖畔的垂柳为参照物,小芳与垂柳之间的位置始终在变化,所以以湖畔的垂柳为参照物,小芳总是运动的,故B正确,不符合题意。

故选A。

8.D

【解析】

【详解】

AB.由图可知,经过4s,甲车的路程是8m,乙车的路程是4m,甲的速度为

乙的速度为

乙比甲先运动16s,此时甲乙之间的距离为

s1=v乙t1=1m/s×16s=16m

在某时刻测得两车相距12m,两车的运动方向不能相反,如果运动方向相反,它们之间的距离大于16m,故AB不符合题意;

CD.甲追赶乙时,没有超过乙,它们之间的距离是12m,此时所用的时间为t2,则

16m-v甲t2+v乙t2=12m

代入数据

16m-2m/s×t2+1m/s×t2=12m

解得时间

t2=4s

此时甲车的运动时间可能为4s;甲超过乙,追上乙时所用的时间为t3,则

v甲t3=16m+v乙t3

代入数据

2m/s×t3=16m+1m/s×t3

解得

t3=16s

甲超过乙,它们之间的距离是12m,此时所用的时间为t4,则

v甲t4-v乙t4=12m

代入数据

2m/s×t4-1m/s×t4=12m

解得

t4=12s

此时甲车的运动时间可能为

t=t3+t4=16s+12s=28s

故D符合题意,C不符合题意。

故选D。

9.B

【解析】

【详解】

A.由图像可知,在0~10s内,甲同学运动的路程小于乙同学运动的路程,所以甲的速度小于乙的速度,故A错误;

B.由图可知甲乙两位同学在第15秒相遇,此时距离出发点100m,故B正确;

C.在10~20s内,以甲同学为参照物,乙同学是运动的,我们要把参照物想象成是静止的,故C错误;

D.在0~20s内,乙同学的平均速度为

故D错误。

故选B。

10.C

【解析】

【详解】

A.乒乓球从三楼由静止竖直下落,快达到地面时,速度较大,动能较大,如果落到人的头上,可能对人造成伤害,故A错误;

B.一层楼高约为3m,乒乓球从三楼落下,高度约6m,选择量程为1米的刻度尺来测量高度,刻度尺的量程过小,故B错误;

C.使用停表前,要先观察停表是否调零,如果不调零,测量的时间不准确,误差较大,故C正确;

D.测量的平均速度表示乒乓球从三楼到地面这段路程的平均快慢程度,故D错误。

故选C。

11.B

【解析】

【详解】

A.甲、乙同时不同地,都做匀速直线运动,乙、丙同地不同时运动,故A错误;

B.由图可知,4~8s内,丙的速度为0,相对于地面静止,乙的速度不为0,相对于地面运动,以丙为参照物,乙的位置在发生变化,是运动的,故B正确;

C.0~6s内,甲从2m处运动到10m处,通过的路程

运动时间,甲在这段时间内的平均速度为

故C错误;

D.由图可知,乙、丙的图线有两个交点,表示两次相遇,且第二次相遇的时间是,之后乙一直做匀速直线运动,故D错误。

故选B。

12. 不会 150km/h 是 1 原行驶速度

【解析】

【详解】

(1)[1]已知该路段最高限速120km/h,由题可知轿车通过监测点A的速度

vA=100km/h<120km/h

通过监测点B的速度

vB=110km/h<120km/h

则该轿车通过监测点A、B时不会被判为超速。

(2)[2][3]监测点A、B的距离s为30km,由图可知从监测点A到B的时间

t=10∶43-10∶31=12min=0.2h

则这辆轿车在这个区间测速路段的平均车速

因此采用“区间测速”,这辆轿车是超速的。

(3)[4]由表格数据可知,原行驶速度

v1=54km/h=15m/s

反应距离为s1为15m,则反应时间

(4)[5]由表中数据可知,原行驶的速度越大,制动距离就越大,因此由这个测试可见,原行驶速度是影响汽车制动距离的主要因素。

(5)[6]由题意可知汽车的速度越来越小,即汽车到刹停前单位时间内走过的路程越来越短,汽车运动的s-t图像如下图所示:

13. 1200 2.5

【解析】

【详解】

[1][2]小明行走的路程为

s1=v1t1=1m/s×2min=1m/s×2×60s=120m

跑步的路程为

s2=v2t2=3m/s×6min=3m/s×6×60s=1080m

小明从家到学校的路程为

s=s1+s2=120m+1080m=1200m

他上学的平均速度为

14. 2.60 337.5 0.40m/s

【解析】

【详解】

(1)[1]刻度尺的分度值为0.1cm,物体最右端的刻度值为4.00cm,最左端的刻度值为6.60cm,故物体的长度为

L=6.60cm-4.00cm=2.60cm

[2]秒表小表盘上,每个小格代表0.5min,指针指在“5”和“6”之间,故小表盘读数为

5min=300s

在大表盘上,每个小格代表0.1s,由于小表盘上指针过了半个格,故大表盘读数为37.5s,所以表盘的最终读数为

300s+37.5s=337.5s

(2)[3]BC间的运动时间为

tBC=tAC-tAB=3s-2s=1s

由图可知BC间距离

sBC=40cm=0.40m

则BC间平均速度

15.4m/s

【解析】

【详解】

已知整个过程的路程是12m,则前半段与后半段路程都是

物体在前一半路程的运动时间

物体在后一半路程的运动时间

运动的总时间

t总=t1+t2=2s+1s=3s

整个过程的平均速度

16. 90.0 刻度尺和秒表

【解析】

【详解】

[1]图中刻度尺的分度值为1cm,从斜面的A点运动到C的路程为

sAC=90.0cm-0.0cm=90.0cm

[2]测量平均速度的原理是,所以,实验中需要用刻度尺测出物体运动的路程,用秒表测出运动的时间,所以,实验中所需的测量工具是刻度尺和秒表。

17. 35.0 0.07

【解析】

【详解】

[1]刻度尺的一大格为1dm,一大格包含10小格,刻度尺的分度值为1cm,小车从位置A运动到位置B,通过的距离是35.0cm。

[2]从位置A运动到位置B所用时间为

t=5min7s-5min2s=5s

则小车的平均速度

18. D 见解析

【解析】

【详解】

[1][2]由图像知,甲是一条过原点的直线,说明甲通过的路程与其时间成正比,即甲保持匀速直线运动;前2s,乙是一条过原点的直线,所以做匀速直线运动;2s后乙的位置没有变化,所以处于静止状态,即乙是先匀速直线运动后静止。

A.第2s末,乙的路程没有发生变化,所以乙是静止状态,故A错误;

B.第4s末,甲是匀速直线运动状态,乙是静止状态,速度不同,故B错误;

C.由图可知,甲的速度为

甲、乙两物体同时由同一位置开始在水平面上向东运动,甲的速度小于乙的速度,以物体乙为参照物,物体甲在向西运动,故C错误;

D.由图可知,前4s内甲、乙两物体运动的路程都是8m,时间都是4s,所以甲、乙两物体的平均速度大小相等,故D正确。

故选D。

19. 28 向东运动 1:4

【解析】

【详解】

[1]由图像可知,乙的速度

则7s内乙车通过的路程

[2]由图像可知,甲的速度为4m/s,丙的速度

所以甲、丙都向东运动,甲的速度大于丙的速度,所以以丙车为参照物,则甲车向东运动。

[3]设甲、丙行驶相同的路程s1,则所用时间之比

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、多选题

1.如图是表示某物体在10h内做直线运动时,路程随时间变化的图像。这个物体( )

A.全程平均速度为4.5km/h

B.在0~4h内做加速运动

C.在4~7h内处于静止状态

D.2~4h内的速度比8~10h内的速度小

2.甲、乙两车同时间地向东运动,运动的s﹣t图像如图所示。下列说法正确的是( )

A.0~t1时间内,以甲车为参照物,乙车是向西运动的

B.t1~t3时间内,甲车做匀速直线运动,t2时刻甲乙两车相遇

C.t3~t4时间内,甲车的速度小于乙车的速度

D.0~t4时间内,甲车的平均速度比乙车的平均速度大

二、单选题

3.如图所示是在同一位置开始同向运动的甲、乙两物体路程s与时间t关系图像,下列说法正确的是( )

A.两物体同时开始运动

B.以甲为参照物,乙是运动的

C.在t=5s时,甲、乙两物体相遇

D.甲物体的运动速度为3m/s

4.如图是小华在测量物体运动的速度时,拍摄小球从A点沿直线运动到F点的频闪照片,每隔0.2s闪拍一次。下列分析正确的是( )

A.该刻度尺的分度值为1cm B.小球从B点运动到D点通过的路程为4.5cm

C.小球在DF段做匀速直线运动 D.小球从C点运动到E点的平均速度为0.15m/s

5.一个物体做直线运动的图象如图所示。在这8s内,物体( )

A.运动先慢后快 B.一直做匀速直线运动

C.最后4s的速度为4m/s D.全程的平均速度为2m/s

6.甲、乙二人从同一位置沿同一方向做直线运动,其s-t图像如下图所示,下列分析正确的是( )

A.0~10min,甲通过的路程大于乙通过的路程 B.0~30min,甲的平均速度等于乙的平均速度

C.10~20min,以乙为参照物,甲是静止的 D.20~30min,甲、乙二人之间的距离越来越大

7.周日做完作业,小明和小芳同学在风景如画的柳叶湖畔骑自行车,如图所示是他们在某段路面上的速度随时间变化的图像。下列分析中错误的是( )

A.0~10s两人所通过的路程相等

B.以湖畔的垂柳为参照物,小芳总是运动的

C.第10s末,两人的速度相等

D.小芳做匀速直线运动

8.甲、乙两小车从同一地点开始在同一直线上做匀速运动,它们的s-t图像如图所示,已知乙比甲先运动16秒,若在某时刻测得两车相距12米,则( )

A.两车的运动方向一定相反 B.两车的运动方向可能相反

C.此时甲车的运动时间一定为4秒 D.此时甲车的运动时间可能为28秒

9.甲、乙两同学从同一地点同时向相同方向做直线运动,他们通过的路程随时间变化的图像如图所示。由图像可知,下列说法正确的是( )

A.在0~10s内,甲同学比乙同学运动得快

B.甲、乙两同学在距离出发点100m处相遇

C.在10~20s内,以甲同学为参照物,乙同学是静止的

D.在0~20s内,乙同学的平均速度为10m/s

10.无风的天气,小虹和同学一起用机械停表和刻度尺测量乒乓球下落的平均速度,他们让乒乓球从三楼由静止竖直落到地面。对于实验有关的操作和分析,正确的是( )

A.该实验很简单,不必注意操作的安全

B.选择量程为1米的刻度尺来测量路程

C.使用停表前,要先观察停表是否调零

D.所测速度表示乒乓球每一时刻的快慢

11.甲、乙、丙三人沿同一条直线去往同一个地方,如图所示为他们去往同一地方的距离s与运动时间t的关系图,下列说法正确的是( )

A.甲、乙、丙三人同时从同一个地方出发

B.4~8s内,以丙为参照物,乙是运动的

C.0~6s内,甲的平均速度约为1.67m/s

D.第6s时,乙和丙第二次相遇,之后乙做加速直线运动

三、综合题

12.阅读下面的材料。回答相应的问题

材料一

“区间测速”目前在全国大部分高速路实行。所谓的“区间测速”,就是在两监测点安装监控和测速探头,测出一辆车通过两个监测点的时间,再根据两点间的距离算出该车在这一区间路段的平均车速,如果这个平均车速超过了该路段的最高限速,即被判为超速。若监测点A、B相距30km;一辆轿车通过监测点A的速度为100km/h,通过监测点B的速度为110km/h,通过两个监测点的时间如图所示,该路段最高限速120km/h。

(1)原来检测的方法是监控探头判断通过监测点时的车速。如果按原来的方法,该轿车通过监测点A、B时___________判为超速;(选填“会”或“不会”)

(2)这辆轿车在这个区间测速路段的平均车速是 ___________,采用“区间测速”,这辆轿车___________超速;(选填“是”或“不是”)

材料二

汽车追尾是高速公路上常发生的交通事故。其重要原因是遇到意外情况时不能立即停车。研究发现,司机从看到情况到踩刹车需要一段时间。这段时间叫反应时间;在反应时间内汽车要保持原速前进一段距离,这段距离叫反应距离。如图所示:

如表是一个机警的司机驾驶一辆保养得很好的汽车,在干燥的水平公路上以不同的速度行驶时,测得的反应距离和制动距离。

原行驶速度v/km h-1 反应距离s1/m 制动距离s2/m

54 15 20

72 20 34

108 30 54

(3)利用表中数据,算出该司机的反应时间大约是___________s;(保留两位小数)

(4)由这个测试可见,___________是影响汽车制动距离的主要因素;

(5)请在图中画出从司机看到情况开始计时,到汽车停止的这段时间内,汽车运动的s-t图像。(不需准确描点)( )

四、填空题

13.小明常常以跑步上学的方式锻炼身体,刚出门时做准备活动,他以1m/s的速度行走了2分钟,然后以3m/s的速度跑步6分钟就可到达学校,则小明从家到学校的路程为______m,他上学的平均速度为______m/s。

14.小周进行“测量平均速度”实验。

(1)使用刻度尺和停表测量,如图1所示,则物体的长度读数为______cm,时间读数为______s;

(2)用图2装置实验时,小车从A静止释放,从A到B所用时间tAB=2s,A到C所用时间tAC=3s,则BC间平均速度vBC=______m/s。

15.某一物体做变速直线运动,总路程为12m,已知它在前一半路程的速度为3m/s,后一半路程的速度为6m/s,那么它在整个路程中的平均速度是______ 。

16.如图所示,小车从斜面的A点运动到C的路程为______cm。若要测量小车运动的平均速度,还需使用到的测量工具是______。

17.如图所示是小明做“测量小车平均速度”实验情景,小车从位置A运动到位置B,通过的距离是 ___________cm;数字钟显示了小车在A、B位置时的时间,则小车在此过程中的平均速度是 ___________m/s。

18.甲、乙两物体同时由同一位置开始在水平面上向东运动,它们的s-t图象如图所示。下列说法中正确的是( )

A.第2s末物体乙开始做匀速直线运动

B.第4s末两物体的运动速度恰好相等

C.前2s内,以物体乙为参照物,物体甲在向东运动

D.前4s内,甲、乙两物体的平均速度大小相等

理由:________;

19.甲、乙、丙三辆小车同时、同地向东运动,它们运动的图像如图所示,7s内乙车通过的路程是______m;若以丙车为参照物,则甲车______(选填“静止”、“向东运动”或“向西运动”),甲、丙行驶相同的路程所用时间之比为______。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.ACD

【解析】

【详解】

A.由图得,物体全程的路程为45km,全程平均速度为

故A符合题意;

B.由图得,在0~4h内,物体通过的路程与时间成正比,所以物体在做匀速直线运动,故B不符合题意;

C.由图得,在4~7h内物体的路程不变,处于静止状态,故C符合题意;

D.图像s-t的斜率反映物体的速度大小,由图得,2~4h内的斜率小于2~4h内的斜率,即2~4h内的速度比8~10h内的速度小,故D符合题意。

故选ACD。

2.AD

【解析】

【详解】

A.0~t1时间内,甲车的路程大于乙车的路程,由可知,甲车速度大于乙车速度,甲、乙两车同时间地向东运动,以甲车为参照物,乙车是向西运动,故A正确;

B.t1~t3时间内,甲车路程不变,说明甲车保持静止,故B错误;

C.t3~t4时间内,相同时间内甲车通过的路程更大,甲车的速度大于乙车的速度,故C错误;

D.0~t4时间内,时间相同,甲车通过的路程更大,由可知,甲车的平均速度比乙车的平均速度大,故D正确。

故选AD。

3.C

【解析】

【详解】

A.根据图像可知,甲比乙晚运动2s,因此不是同时开始运动的,故A错误;

B.根据图像可知,开始一段时间内,甲、乙的速度相同,因此以甲为参照物,乙是静止的,故B错误;

C.在t=5s时,甲、乙通过的距离都为6m,因此甲、乙两物体相遇,故C正确;

D.根据图像可知,甲4s内通过的路程为8m,所以甲的速度为=2m/s,故D错误。

故选C。

4.D

【解析】

【详解】

A.由图可知,该刻度尺1cm之间有10小格,所以分度值为1mm,故A错误;

B.B点读数为0.50cm,D点读数为4.50cm,所以小球从B点运动到D点通过的路程为

故B错误;

C.由图可知,EF和DE这两段所用时间相同,EF的距离大于DE距离,由可知,小球在DF段做加速直线运动,故C错误;

D.C点读数为2.00cm,E点读数为8.00cm,所以小球从C点运动到E点通过的路程为

由于每隔0.2s闪拍一次,所以C点运动到E点所用时间为0.4s,由可知,小球从C点运动到E点的平均速度为

故D正确。

故选D。

5.D

【解析】

【详解】

ABC.s-t图象中倾斜直线表示物体做匀速直线运动,则物体在前4s内和后4s内都做匀速直线运动,前4s内,物体的路程为12m,速度为

后4s内,物体的路程

s′=16m-12m=4m

速度为

所以该物体运动先快后慢,全程做变速直线运动,故ABC不符合题意;

D.全程的平均速度

故D符合题意。

故选D。

6.B

【解析】

【详解】

A.由图像可知,0~10min,乙的图线比甲的图线更靠近纵坐标,故甲通过的路程小于乙通过的路程,故A错误;

B.由图像可知,0~30min,甲、乙两人通过的路程相等为

s甲=s乙=1.8km=1800m

所用的时间为

t甲=t乙=30min=1800s

则甲的平均速度为

乙的平均速度为

即在0~30min,甲、乙两人的平均速度相等,故B正确;

C.由图像可知,10~20min,乙是静止,甲做匀速直线运动,以乙为参照物,甲是运动的,故C错误;

D.由图像可知,20~30min之间,刚开始时甲的路程大于乙的路程,乙的图线比甲的图线更靠近纵坐标,乙的速度大于甲的速度,故在这时间段,甲、乙两之间的距离越来越小,直至地30min两人相遇,故D错误。

故选B。

7.A

【解析】

【详解】

ACD.由v—t图像可知,小芳的运动图像是一条平行于时间轴的直线,说明小芳做匀速直线运动,速度为3m/s,小明的运动图像是一条过原点的斜线,说明小明做匀加速直线运动,第10s末,两人的速度相等,均为3m/s,根据可知,0 ~ 10s小芳通过的路程大于小明通过的路程,故A错误,符合题意;CD正确,不符合题意;

B.由v—t图像可知,小芳做匀速直线运动,以湖畔的垂柳为参照物,小芳与垂柳之间的位置始终在变化,所以以湖畔的垂柳为参照物,小芳总是运动的,故B正确,不符合题意。

故选A。

8.D

【解析】

【详解】

AB.由图可知,经过4s,甲车的路程是8m,乙车的路程是4m,甲的速度为

乙的速度为

乙比甲先运动16s,此时甲乙之间的距离为

s1=v乙t1=1m/s×16s=16m

在某时刻测得两车相距12m,两车的运动方向不能相反,如果运动方向相反,它们之间的距离大于16m,故AB不符合题意;

CD.甲追赶乙时,没有超过乙,它们之间的距离是12m,此时所用的时间为t2,则

16m-v甲t2+v乙t2=12m

代入数据

16m-2m/s×t2+1m/s×t2=12m

解得时间

t2=4s

此时甲车的运动时间可能为4s;甲超过乙,追上乙时所用的时间为t3,则

v甲t3=16m+v乙t3

代入数据

2m/s×t3=16m+1m/s×t3

解得

t3=16s

甲超过乙,它们之间的距离是12m,此时所用的时间为t4,则

v甲t4-v乙t4=12m

代入数据

2m/s×t4-1m/s×t4=12m

解得

t4=12s

此时甲车的运动时间可能为

t=t3+t4=16s+12s=28s

故D符合题意,C不符合题意。

故选D。

9.B

【解析】

【详解】

A.由图像可知,在0~10s内,甲同学运动的路程小于乙同学运动的路程,所以甲的速度小于乙的速度,故A错误;

B.由图可知甲乙两位同学在第15秒相遇,此时距离出发点100m,故B正确;

C.在10~20s内,以甲同学为参照物,乙同学是运动的,我们要把参照物想象成是静止的,故C错误;

D.在0~20s内,乙同学的平均速度为

故D错误。

故选B。

10.C

【解析】

【详解】

A.乒乓球从三楼由静止竖直下落,快达到地面时,速度较大,动能较大,如果落到人的头上,可能对人造成伤害,故A错误;

B.一层楼高约为3m,乒乓球从三楼落下,高度约6m,选择量程为1米的刻度尺来测量高度,刻度尺的量程过小,故B错误;

C.使用停表前,要先观察停表是否调零,如果不调零,测量的时间不准确,误差较大,故C正确;

D.测量的平均速度表示乒乓球从三楼到地面这段路程的平均快慢程度,故D错误。

故选C。

11.B

【解析】

【详解】

A.甲、乙同时不同地,都做匀速直线运动,乙、丙同地不同时运动,故A错误;

B.由图可知,4~8s内,丙的速度为0,相对于地面静止,乙的速度不为0,相对于地面运动,以丙为参照物,乙的位置在发生变化,是运动的,故B正确;

C.0~6s内,甲从2m处运动到10m处,通过的路程

运动时间,甲在这段时间内的平均速度为

故C错误;

D.由图可知,乙、丙的图线有两个交点,表示两次相遇,且第二次相遇的时间是,之后乙一直做匀速直线运动,故D错误。

故选B。

12. 不会 150km/h 是 1 原行驶速度

【解析】

【详解】

(1)[1]已知该路段最高限速120km/h,由题可知轿车通过监测点A的速度

vA=100km/h<120km/h

通过监测点B的速度

vB=110km/h<120km/h

则该轿车通过监测点A、B时不会被判为超速。

(2)[2][3]监测点A、B的距离s为30km,由图可知从监测点A到B的时间

t=10∶43-10∶31=12min=0.2h

则这辆轿车在这个区间测速路段的平均车速

因此采用“区间测速”,这辆轿车是超速的。

(3)[4]由表格数据可知,原行驶速度

v1=54km/h=15m/s

反应距离为s1为15m,则反应时间

(4)[5]由表中数据可知,原行驶的速度越大,制动距离就越大,因此由这个测试可见,原行驶速度是影响汽车制动距离的主要因素。

(5)[6]由题意可知汽车的速度越来越小,即汽车到刹停前单位时间内走过的路程越来越短,汽车运动的s-t图像如下图所示:

13. 1200 2.5

【解析】

【详解】

[1][2]小明行走的路程为

s1=v1t1=1m/s×2min=1m/s×2×60s=120m

跑步的路程为

s2=v2t2=3m/s×6min=3m/s×6×60s=1080m

小明从家到学校的路程为

s=s1+s2=120m+1080m=1200m

他上学的平均速度为

14. 2.60 337.5 0.40m/s

【解析】

【详解】

(1)[1]刻度尺的分度值为0.1cm,物体最右端的刻度值为4.00cm,最左端的刻度值为6.60cm,故物体的长度为

L=6.60cm-4.00cm=2.60cm

[2]秒表小表盘上,每个小格代表0.5min,指针指在“5”和“6”之间,故小表盘读数为

5min=300s

在大表盘上,每个小格代表0.1s,由于小表盘上指针过了半个格,故大表盘读数为37.5s,所以表盘的最终读数为

300s+37.5s=337.5s

(2)[3]BC间的运动时间为

tBC=tAC-tAB=3s-2s=1s

由图可知BC间距离

sBC=40cm=0.40m

则BC间平均速度

15.4m/s

【解析】

【详解】

已知整个过程的路程是12m,则前半段与后半段路程都是

物体在前一半路程的运动时间

物体在后一半路程的运动时间

运动的总时间

t总=t1+t2=2s+1s=3s

整个过程的平均速度

16. 90.0 刻度尺和秒表

【解析】

【详解】

[1]图中刻度尺的分度值为1cm,从斜面的A点运动到C的路程为

sAC=90.0cm-0.0cm=90.0cm

[2]测量平均速度的原理是,所以,实验中需要用刻度尺测出物体运动的路程,用秒表测出运动的时间,所以,实验中所需的测量工具是刻度尺和秒表。

17. 35.0 0.07

【解析】

【详解】

[1]刻度尺的一大格为1dm,一大格包含10小格,刻度尺的分度值为1cm,小车从位置A运动到位置B,通过的距离是35.0cm。

[2]从位置A运动到位置B所用时间为

t=5min7s-5min2s=5s

则小车的平均速度

18. D 见解析

【解析】

【详解】

[1][2]由图像知,甲是一条过原点的直线,说明甲通过的路程与其时间成正比,即甲保持匀速直线运动;前2s,乙是一条过原点的直线,所以做匀速直线运动;2s后乙的位置没有变化,所以处于静止状态,即乙是先匀速直线运动后静止。

A.第2s末,乙的路程没有发生变化,所以乙是静止状态,故A错误;

B.第4s末,甲是匀速直线运动状态,乙是静止状态,速度不同,故B错误;

C.由图可知,甲的速度为

甲、乙两物体同时由同一位置开始在水平面上向东运动,甲的速度小于乙的速度,以物体乙为参照物,物体甲在向西运动,故C错误;

D.由图可知,前4s内甲、乙两物体运动的路程都是8m,时间都是4s,所以甲、乙两物体的平均速度大小相等,故D正确。

故选D。

19. 28 向东运动 1:4

【解析】

【详解】

[1]由图像可知,乙的速度

则7s内乙车通过的路程

[2]由图像可知,甲的速度为4m/s,丙的速度

所以甲、丙都向东运动,甲的速度大于丙的速度,所以以丙车为参照物,则甲车向东运动。

[3]设甲、丙行驶相同的路程s1,则所用时间之比

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活