沪粤版八年级物理下册6.5探究杠杆的平衡条件 (第二课时) 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 沪粤版八年级物理下册6.5探究杠杆的平衡条件 (第二课时) 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-07-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

6.5探究杠杆的平衡条件 教案(第二课时)

备课人 新授课 上课时间 第 周

课 题 6.5探究杠杆的平衡条件(第二课时)

教 学 目 标 知识方面 会通过实验探究杠杆平衡条件,理解三种杠杆的特点

能力方面 提高探究能力和分析数据提取规律的能力。

情感态度价值观 通过了解杠杆在实际中的应用,体会到物理知识是有用的,培养学生对科学的兴趣。

教学重点 杠杆平衡条件和杠杆的种类

教学难点 实验探究过程

教学准备 杠杆平衡条件实验装置

教 学 过 程 备 注

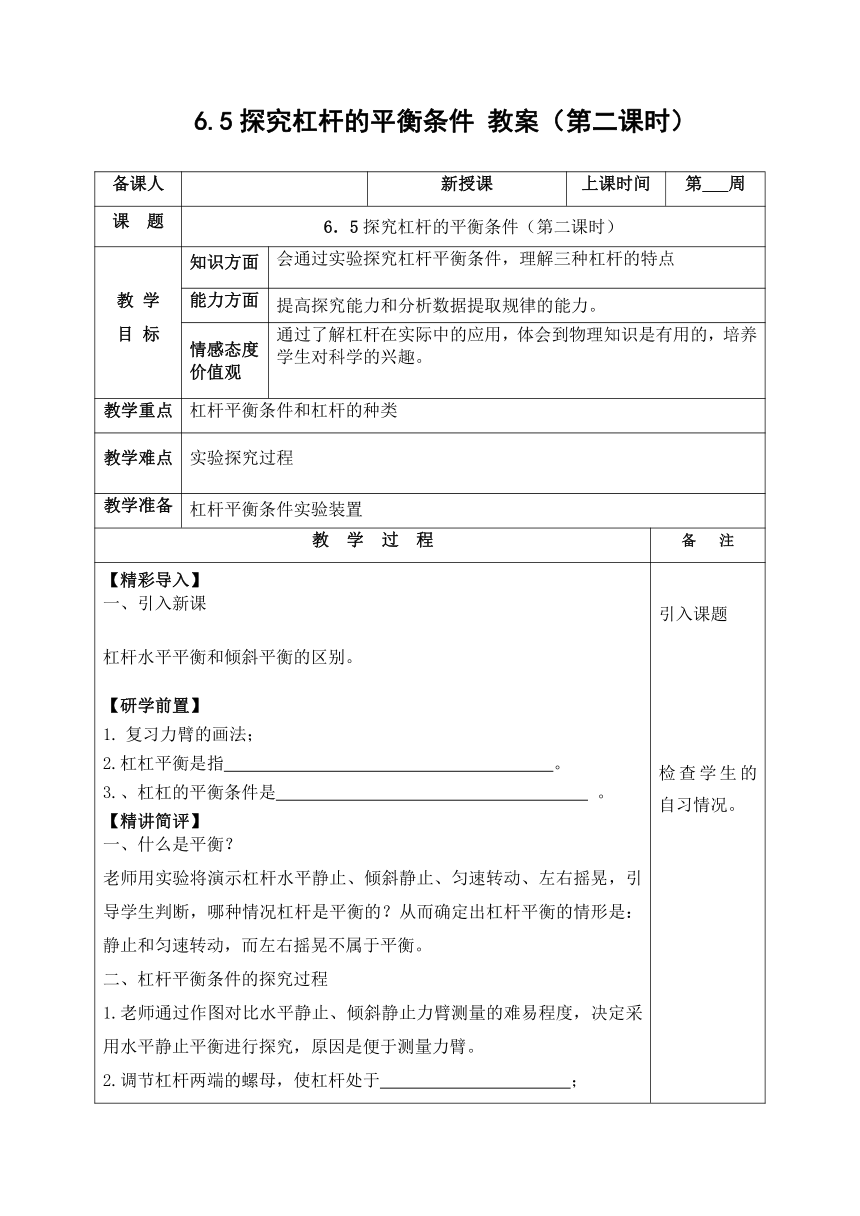

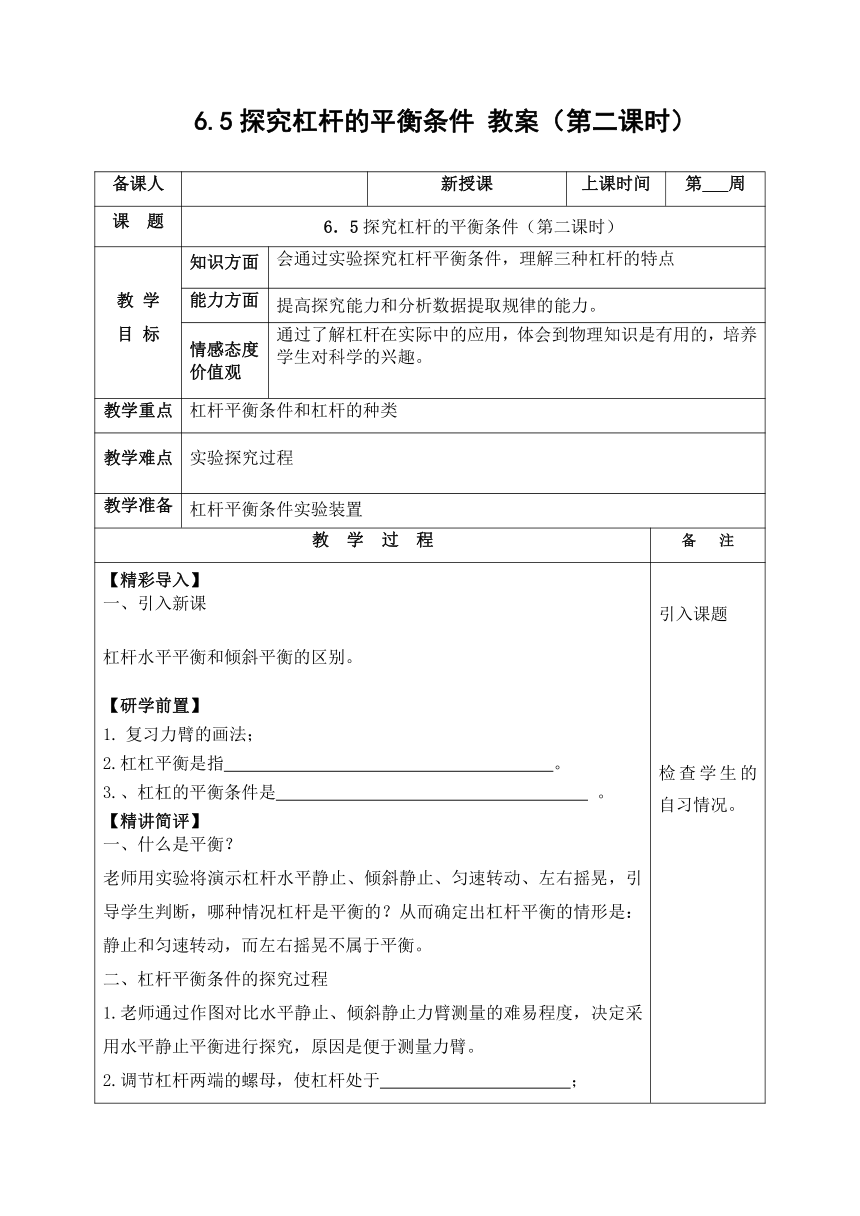

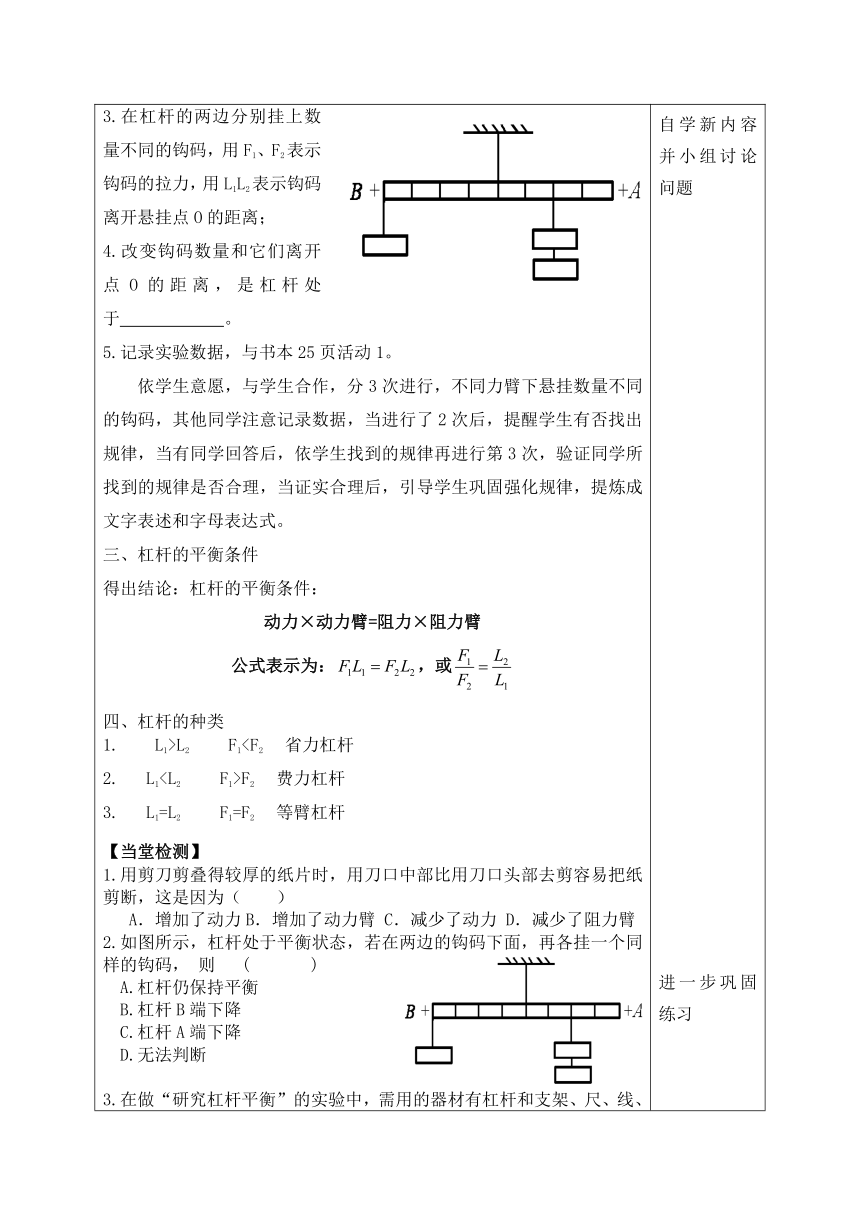

【精彩导入】 一、引入新课 杠杆水平平衡和倾斜平衡的区别。 【研学前置】 复习力臂的画法; 2.杠杠平衡是指 。 3.、杠杠的平衡条件是 。 【精讲简评】 什么是平衡? 老师用实验将演示杠杆水平静止、倾斜静止、匀速转动、左右摇晃,引导学生判断,哪种情况杠杆是平衡的?从而确定出杠杆平衡的情形是:静止和匀速转动,而左右摇晃不属于平衡。 杠杆平衡条件的探究过程 1.老师通过作图对比水平静止、倾斜静止力臂测量的难易程度,决定采用水平静止平衡进行探究,原因是便于测量力臂。 2.调节杠杆两端的螺母,使杠杆处于 ; 3.在杠杆的两边分别挂上数量不同的钩码,用F1、F2表示钩码的拉力,用L1L2表示钩码离开悬挂点O的距离; 4.改变钩码数量和它们离开点O的距离,是杠杆处于 。 5.记录实验数据,与书本25页活动1。 依学生意愿,与学生合作,分3次进行,不同力臂下悬挂数量不同的钩码,其他同学注意记录数据,当进行了2次后,提醒学生有否找出规律,当有同学回答后,依学生找到的规律再进行第3次,验证同学所找到的规律是否合理,当证实合理后,引导学生巩固强化规律,提炼成文字表述和字母表达式。 三、杠杆的平衡条件 得出结论:杠杆的平衡条件: 动力×动力臂=阻力×阻力臂 公式表示为:,或 四、杠杆的种类 1. L1>L2 F1F2 费力杠杆 3. L1=L2 F1=F2 等臂杠杆 【当堂检测】 1.用剪刀剪叠得较厚的纸片时,用刀口中部比用刀口头部去剪容易把纸剪断,这是因为( ) A.增加了动力B.增加了动力臂 C.减少了动力 D.减少了阻力臂 2.如图所示,杠杆处于平衡状态,若在两边的钩码下面,再各挂一个同样的钩码, 则 ( ) A.杠杆仍保持平衡 B.杠杆B端下降 C.杠杆A端下降 D.无法判断 3.在做“研究杠杆平衡”的实验中,需用的器材有杠杆和支架、尺、线、______、______。 实验步骤是:把杠杆的中点支在支架上,调节杠杆两端的_______,使杠杆在______位置平衡。这样做的目的是 。 (

O

B

A

)4.在研究“杠杆平衡”的实验中,若用向上拉弹簧的方法使杠杆平衡,如图所示。已知,OA=20厘米,OB=10厘米,钩码重G=2牛,那么当弹簧秤的读数F=_______时,杠杆处于平衡。如果弹簧秤斜拉,则弹簧秤的读数会________,因为力臂_______(填变大、变小或不变)。 5.物理实验小组的同学,利用如图所示的装置,在杠杆支点的两边分别挂上钩码来探究杠杆的平衡条件。

(1)如图甲所示,为使杠杆在水平位置平衡,应将右端的平衡螺母向 (选填“左”或“右”)移动,将杠杆调在水平位置的目的是 。

(2)实验中测得的数据如表所示,表格中漏填的数据为 。 测量序号动力F1/N动力臂l1/cm阻力F2/N阻力臂l2/cm①120210②2151.520③35115

(3)有的同学按现有方案得出如下结论:“动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离”。这个结论与杠杆平衡条件不符,原因是实验过程中 (填字母)。

A.没有改变力的大小 B.没有改变力的方向

C.没有改变力的作用点 D.实验次数较少,结论具有偶然性. 【梳理小结】 通过本节课的学习,你学到了哪些知识? 引入课题 检查学生的自习情况。 自学新内容并小组讨论问题 进一步巩固练习 检验学生掌握知识的情况。 限时训练,当堂评价

【板书设计】 一、什么是平衡 二、探究杠杆平衡的过程。 三、杠杆的平衡条件 动力×动力臂=阻力×阻力臂 公式表示为: ,或 四、杠杆的种类 1. L1>L2 F1F2 费力杠杆 3. L1=L2 F1=F2 等臂杠杆

教学反思:

备课人 新授课 上课时间 第 周

课 题 6.5探究杠杆的平衡条件(第二课时)

教 学 目 标 知识方面 会通过实验探究杠杆平衡条件,理解三种杠杆的特点

能力方面 提高探究能力和分析数据提取规律的能力。

情感态度价值观 通过了解杠杆在实际中的应用,体会到物理知识是有用的,培养学生对科学的兴趣。

教学重点 杠杆平衡条件和杠杆的种类

教学难点 实验探究过程

教学准备 杠杆平衡条件实验装置

教 学 过 程 备 注

【精彩导入】 一、引入新课 杠杆水平平衡和倾斜平衡的区别。 【研学前置】 复习力臂的画法; 2.杠杠平衡是指 。 3.、杠杠的平衡条件是 。 【精讲简评】 什么是平衡? 老师用实验将演示杠杆水平静止、倾斜静止、匀速转动、左右摇晃,引导学生判断,哪种情况杠杆是平衡的?从而确定出杠杆平衡的情形是:静止和匀速转动,而左右摇晃不属于平衡。 杠杆平衡条件的探究过程 1.老师通过作图对比水平静止、倾斜静止力臂测量的难易程度,决定采用水平静止平衡进行探究,原因是便于测量力臂。 2.调节杠杆两端的螺母,使杠杆处于 ; 3.在杠杆的两边分别挂上数量不同的钩码,用F1、F2表示钩码的拉力,用L1L2表示钩码离开悬挂点O的距离; 4.改变钩码数量和它们离开点O的距离,是杠杆处于 。 5.记录实验数据,与书本25页活动1。 依学生意愿,与学生合作,分3次进行,不同力臂下悬挂数量不同的钩码,其他同学注意记录数据,当进行了2次后,提醒学生有否找出规律,当有同学回答后,依学生找到的规律再进行第3次,验证同学所找到的规律是否合理,当证实合理后,引导学生巩固强化规律,提炼成文字表述和字母表达式。 三、杠杆的平衡条件 得出结论:杠杆的平衡条件: 动力×动力臂=阻力×阻力臂 公式表示为:,或 四、杠杆的种类 1. L1>L2 F1

O

B

A

)4.在研究“杠杆平衡”的实验中,若用向上拉弹簧的方法使杠杆平衡,如图所示。已知,OA=20厘米,OB=10厘米,钩码重G=2牛,那么当弹簧秤的读数F=_______时,杠杆处于平衡。如果弹簧秤斜拉,则弹簧秤的读数会________,因为力臂_______(填变大、变小或不变)。 5.物理实验小组的同学,利用如图所示的装置,在杠杆支点的两边分别挂上钩码来探究杠杆的平衡条件。

(1)如图甲所示,为使杠杆在水平位置平衡,应将右端的平衡螺母向 (选填“左”或“右”)移动,将杠杆调在水平位置的目的是 。

(2)实验中测得的数据如表所示,表格中漏填的数据为 。 测量序号动力F1/N动力臂l1/cm阻力F2/N阻力臂l2/cm①120210②2151.520③35115

(3)有的同学按现有方案得出如下结论:“动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离”。这个结论与杠杆平衡条件不符,原因是实验过程中 (填字母)。

A.没有改变力的大小 B.没有改变力的方向

C.没有改变力的作用点 D.实验次数较少,结论具有偶然性. 【梳理小结】 通过本节课的学习,你学到了哪些知识? 引入课题 检查学生的自习情况。 自学新内容并小组讨论问题 进一步巩固练习 检验学生掌握知识的情况。 限时训练,当堂评价

【板书设计】 一、什么是平衡 二、探究杠杆平衡的过程。 三、杠杆的平衡条件 动力×动力臂=阻力×阻力臂 公式表示为: ,或 四、杠杆的种类 1. L1>L2 F1

教学反思: