华师大版高一上册第15课 中世纪文化课件

文档属性

| 名称 | 华师大版高一上册第15课 中世纪文化课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-08-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件47张PPT。【学习要求】 学习本章,应了解中世纪基督教文化的特点和中世纪文学的基本样式。重点掌握但丁与《神曲》。第一节 中世纪文化一、中世纪历史 从公元5世纪至17世纪中叶英国资产阶级革命爆发,是欧洲史上的“中世纪”。中世纪是欧洲封建制度形成、发展和衰落崩溃的历史。 公元476年,奴隶制的西罗马帝国灭亡后,由北方侵入的蛮族日耳曼人的各个民族:法兰克族、西哥特族、东哥特族、伦巴德族等先后在西欧建立起一些“蛮族”王国。与此同时,欧洲大陆的蛮族盎格鲁人、撒克逊人、朱特人渡海侵入不列颠岛。公元843年,法兰克王国查理大帝的三个孙子订立《凡尔登条约》,将法兰克分为三个国家,从而奠定了后来法、德、意三国的雏形,欧洲的国界从这时得到稳定,封建关系确立。中世纪历史分期初期(5—11世纪,476—1095第一次东征)

封建制形成期,初期的前几个世纪,蛮族没有文字记载

的文学。英雄史诗(8—12世纪)

中期(12—15世纪 1095—1453东罗马帝国亡)

封建制全盛时期,骑士文学(12—13世纪),城市文学(13—15世纪)

末期(15—17世纪中叶,1453—1640英国资产阶级革命)

封建制度衰亡。历史分期与文学史分期的错位 就文学史而言,封建社会末期已是近代欧洲资产阶级文学的开始,不包括在中世纪文学之内,至于意大利“文艺复兴”早在14世纪就开始了。中世纪的文学主要是指前两个时期的文学。

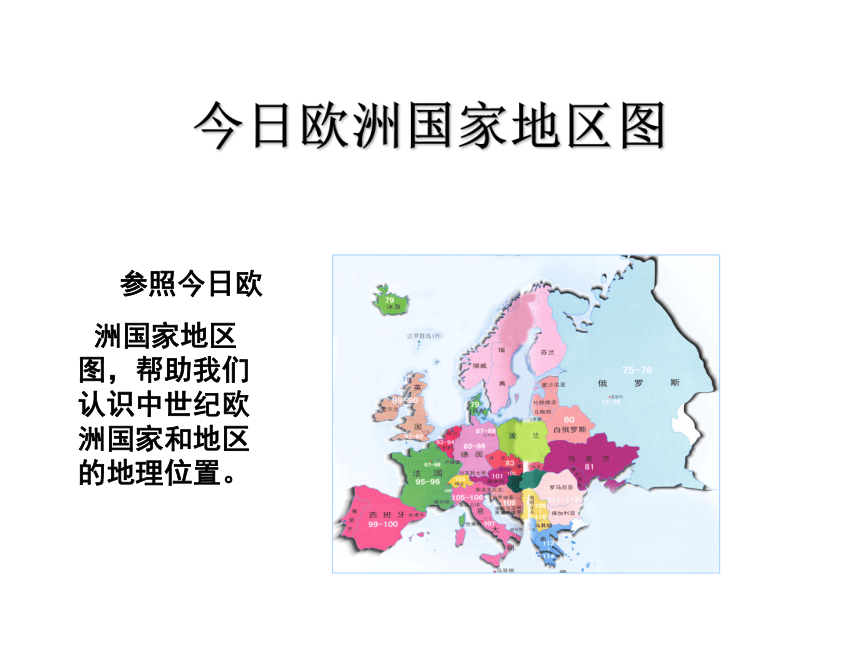

今日欧洲国家地区图 参照今日欧

洲国家地区图,帮助我们认识中世纪欧洲国家和地区的地理位置。《埃基尔萨迦》 “萨迦”指故事,冰岛的《埃基尔萨迦》形成于10——14世纪,保存了北欧神话和史传故事的丰富材料。北欧海盗的故事尽在其中。因此在欧洲文学史上具有重要地位,有很高历史价值和文学价值。封建等级制 中世纪的欧洲,社会基础是封建土地所有制,全部土地归封建主所有,号称没有无领主的土地。大封建主把土地留下一块直接经营,其余的分给小封建主,这样层层封授,形成封建等级制。

封建等级制的爵位:公、侯、伯、子、男。

封建主把他的土地划成庄园经营,农民被控制在庄园土地上,没有人身自由,称做农奴。农奴除了不能被主人随意杀害外,人格上几乎和奴隶没有区别。城市等级制 11世纪,手工业日益从农业中分离出来,专职的工商业者聚居在城堡、寺院附近的交通要道,逐渐形成工商业城市。

城市分为三个等级:城市贵族、市民和平民。

城市兴起在封建主的领地上,市民阶级也受到封建剥削,因此,他们和农奴一样反对封建主。二、基督教神学统治的文化 中世纪的文化特点是宗教文化,即基督教神学统治的文化。对于中世纪文化,17世纪的英国唯物主义者和18世纪的法国唯物主义者形成了一种流行的错误观点,即认为中世纪是人类历史的“中断”,中世纪文化是统治阶级压迫欺诈与老百姓愚昧无知结合的产物。然而,封建制度较之奴隶制,毕竟是更进步的社会结构,我们不能对中世纪文化全盘否定。中世纪扩大了欧洲文化的领域,形成强大的民族,以及巨大的技术进步。宗教的产生 宗教是社会意识形态之一,相信在现实世界之外还存在着超自然、超人间的神秘境界和力量,主宰着自然和社会,因而使人对之敬畏和崇拜。 宗教产生于原始社会后期,最早的宗教是自然宗教,它是作为原始人类的自发信仰而产生的。人们在自然力面前无能为力,对自身的生理现象和梦境不能理解,从而把支配自己生活的自然力人格化,认为有一个超自然的神灵,形成万物有灵论和灵魂不死的观念。宗教演变线索 自然崇拜——精灵崇拜——图腾崇拜——祖先崇拜——神灵崇拜——多神教——一神教

部落宗教——民族宗教(犹太教、神道教、印度教)——世界宗教(佛教、基督教、伊斯兰教)

耶路撒冷是犹太教、基督教、伊斯兰教的圣城。犹太教著名的哭墙表现了信徒的宗教热情。基督教产生的历史条件 公元二世纪中叶,在罗马帝国的镇压下,犹太人被赶出了住地,流亡散居欧洲各地。处于“散亡”中的犹太人把信奉的基督教散布于“散亡”之地。这为基督教成为全欧性的、世界性的宗教提供了社会土壤和种族土壤、欧美普遍信奉基督教。基督教定为国教 最初,罗马帝国当局仇视下层人信奉的基督教。后来,基督教会渗入到一些中上层人士,他们取得了领导权,主张效忠顺服执政者。

罗马帝国当局改迫害为利用,并于公元313年颁发米兰敕令,正式把基督教定为国教。中世纪时,基督教正统教会成为封建社会的支柱,一切学术、教育都置于神学的控制下。基督教派别 基督教分为三派:

东正教:正教,分布在东欧一带。

新教:中国习惯称基督教,分布在英、美、德、北欧、澳大利亚、新西兰。

天主教:公教,分布在意、法、比、西、葡、匈、波、美、拉丁美洲。天主教统治 在中世纪,基督教神学的统治,指的是天主教,它成为西欧各国封建社会占统治地位的宗教,并把哲学、政治、法律等,置于天主教神学的控制之下,还设置异端裁判所(1220年建立),作为维护其统治的工具。

15世纪西班牙实施火刑最盛。电影《1492哥伦布传》的开端,展示了这种酷刑。政教合一 天主教会企图将封建制度神圣化,积极参与社会政治活动,形成政教合一的统治形式,教会和王权共同统治,教皇对世俗政权也有最高权力。

神 学 神学源于希腊文Theologia,意为“论述神的学科”。基督教沿用此词。为基督教论证上帝(天主)的存在、本质和研究教义教规的学问。

13世纪末以来,神学的范围逐渐发展到论证基督教全部教义的学说。上帝、基督、人性、伦理、虔修、教会等,都成为神学的论题。耶稣和12门徒 耶稣是基督教信奉的救世主,称之为基督。他召12门徒,在犹太各地传教。《新约全书》的内容主要讲述耶稣和12门徒的故事。最后晚餐 门徒犹大以30块银币将耶稣出卖给犹太教当权者,并为拘捕耶稣带路。耶稣在受难前夕与门徒最后晚餐,将面饼和葡萄酒分给门徒们吃,并称这是我的身体和血。这是圣餐的来历,成为宗教仪式。第二次被出卖 耶稣被犹太教大祭司拘捕后,以“谋叛罗马”罪送交罗马驻耶路撒冷的总督彼拉多。彼拉多不愿处死耶稣,当时正值犹太人的逾越节,彼拉多可以释放一名囚犯。他请犹太人选择,是释放耶稣还是一个真正的罪犯巴拉巴,盲目的犹太教众选择释放巴拉巴,耶稣第二次被出卖。确信耶稣无罪的彼拉多只得判耶稣极刑,他洗净双手,以示自己与耶稣的断罪无关。原罪观 基督教教义的核心观念是原罪观。即人类的始祖亚当夏娃违背上帝命令,偷吃了禁果,这一罪过成为整个人类的原始罪过,人类一切罪恶和灾祸的根由都在于原罪。即使是刚出世便死亡的婴儿,也有与生俱来的原罪,是上帝的罪人,需要基督的救赎。原罪观使民众的注意力脱离现实,转向天国,希望得到救赎。救赎观 救赎观是与原罪观同生的基督教的重要教义。人类犯了原罪,无法自救,整个俗世都沉沦在罪愆中。人们希望得到拯救。因而上帝派耶酥基督为人类的罪代受死亡,流出宝血以赎相信者的罪。

救世主 救世主是基督教对耶稣称谓。救世主观念指的是耶稣降生世间,为拯救人类脱离罪恶,得到永生。 耶稣出生耶路撒冷,他的母亲玛利亚已经许配给约瑟,还没迎娶,就从圣灵怀孕。耶稣给人间传播真理,搭救凡人,被认为是上帝的儿子及救世主。感生神话 感生神话是指女子并未与男性有性行为,有感于动物、植物、无生物等,怀孕生子的神话。

圣母玛利亚是童贞女,未嫁而受圣灵怀孕生下耶稣,这也是一则感生神话。《新约·路加福音》写:“玛利亚对天使说:‘我没有出嫁,怎么有这事呢?’天使说:‘圣灵要临到你身上,至高者的能力要荫蔽你,因此所要生的圣者,必称为神的儿子。’” 圣母受胎父权神话产物 圣母生耶稣是典型的父权神话。上帝是人类之父,主宰人类的生育,女性只是上帝旨意的领受者,完成生育任务的工具。

玛利亚感谢上帝,崇拜自己的儿子。她说:“我心尊主为大,我灵以神我的救主为乐。”“那有权能的,为我成就了大事,他的名为圣。”(《路加福音》)

父权文化歌颂圣母亲,而不歌颂女性,其实质是维护男权文化。是男人让女人怀孕生儿子传后,具有生育能力的女性置于男性的掌控下。男尊女卑,重男轻女源于此。圣母崇拜圣子中国古代感生神话 中国古代神话中有大量关于感生神话的传说。如华胥履大人迹而生伏羲 ;女登感神龙而生炎帝;姜嫄见巨人迹而生弃;简狄吞玄鸟卵而生契等。

伏羲:人类始祖,发明渔具;神农炎帝:发明农业、医药。

这些感生神话同样是父权文化的产物,女性感天之灵而生的孩子都是男性,他们是民族的始祖、英雄和圣人。

中外感生神话所有的始祖、英雄和圣人都是男性,说明了父权文化的性别意识,尊男性,轻女性。 神农耶稣复活 耶稣被钉十字架三天后复活,他被信徒认为是不死不灭的永远存在。他的传教成为基督教新约的基础。 原罪观念、救赎观念、救世主观念是基督教中至关重要的观念,它们是基督教神学所研究的课题。

围绕耶稣的节日 圣诞节:纪念耶稣诞生的节日。多数教会定为12月25日。 受难节:耶稣被钉十字架是星期五,以后基督教将每年复活节前的星期五定为受难节。

复活节:耶稣被钉死十字架的第三天复活,基督教将每年春分月圆后的第一个星期日定为复活节。约在3-4月间。

降临节:耶稣复活后第四十天升天,第五十天差遣圣灵降临,门徒领受圣灵,开始传教。每年复活节后第五十天为圣灵降临节。罪恶感文化 鉴于基督教的原罪说,有西方学者提出欧美文化属于罪恶感文化,与日本的耻辱感文化相对。

美国当代著名的文化人类学家本尼迪克在《菊花与刀—日本文化的诸模式》一书中指出,欧美文化是以罪恶感为基调的文化,罪恶感文化靠内心的服罪来行善。“在一个荣誉意味着无愧于自己心目中的自我形象的民族中,一个人即使在无人知晓自己的不端行为的情况下,也会为罪恶感所烦恼,而且他的罪恶感确实可以通过供认罪恶得到减轻。” 耻辱感文化 东方的日本,没有基督教神学文化的传统,他们信奉以耻辱感为基调的文化。

耻辱感文化靠外部约束力来行善,对神没有坦白的习惯。他们有庆贺幸运的仪式,却没有赎罪仪式。一个人犯了罪,只要外人不知道就不必烦恼,自供反会自寻麻烦。耻辱感文化意味着每个人都注意公众对其行为的评价。古希腊与中世纪宗教比较 中世纪宗教神学统治与古希腊的无神论世界观形成鲜明的对照。

古希腊的宗教观念是淡漠的,多神的,一个城邦信奉一个神或英雄,是多神论,以至无神论,古希腊是自由思想的故乡。

中世纪神学统治禁止人们的自由思想,圣父圣子圣灵,三位一体的崇拜,窒息了古希腊文化对人性的歌颂,阻碍了西方社会的发展。三位一体的崇拜宗教神学的两重性 1. 排斥科学与包含科学的因素。把违背教义的学说都视为异端邪说,布鲁诺就是因宣传日心说而被罗马教廷烧死在鲜花广场。僧侣术士的炼金术和炼丹术,总结了大量化学和药物学知识。

2. 禁锢人类思想与对多种文化现象保持宽容的态度,兼收并蓄。比如创造了无与伦比的建筑样式,发展了宗教音乐并最终导致了近代音乐的产生。

3. 为统治阶级服务与成为被压迫者的斗争工具。

在今天,宗教情感是人们的一种精神需要,注重于超越一切的圣洁和庄严,专情于悲壮的牺牲和献身精神。教会哲学与美学 中世纪的哲学置于神学之下,形成教会哲学(基督教哲学)。教会哲学是以神为核心,信仰为前提,圣经为基础的宗教唯心主义思想体系。教会哲学又被称为经院哲学,代表是托马斯。

中世纪的美学代表是普洛丁和奥古斯丁的神学唯心主义美学,形成基督教美学。教会美学突出强调神学论,即认为上帝是一切美的最后根源和最高的美。感性事物只是反映上帝的光辉,被上帝打上了烙印。教会伦理 基督教伦理思想主要是《新约》部分。教会伦理道德的基本原则有:爱、勿抗恶、禁欲主义、信仰等。

第一,爱和宽恕

基督教把爱作为调整人和神、人和人关系的道德准则。教会认为爱的原则来自神。神本身就是爱。上帝牺牲了自己的儿子耶稣替人类赎罪,说明神是爱人的,爱是人神相通的途径。 “亲爱的朋友,让我们彼此相爱吧,因为爱是从上帝来的,凡是实行爱的人,都是上帝的儿子,来自上帝。凡任何人如不实行爱,就不会认识上帝。因为上帝就是爱。”——《约翰一书》第四章 “你们饶恕人,就必蒙饶恕。”(《路加福音》第6章)

第二,勿抗恶 耶稣在登山训示中说:

“你们曾听过,有人说:‘一眼还一眼,一牙还一牙’。但是,我告诉你们:不要抵抗损害。如果有人打你的右脸,你便连左脸也转过来由他打;如果有人来与你打官司,要得你的内衣,那么,你便连外衣也由他拿去。”(《马太福音》第5章)这成为基督教的伦理名言。第三,禁欲主义 基督教宣扬人的灵魂是肉体的主宰,“叫人活着的乃是灵,肉体是无益的。”(《约翰福音》第6章) 灵魂引导人服从神的诫命,从善,肉体则引导人从恶。肉体死后,灵魂将受基督的审判,信神禁欲的人可以上天堂,反之则下地狱。因此在世须禁绝一切欲望和现实的物质享受,来世才有幸福。禁欲主义是教会伦理极其重要的道德原则。第四,信仰神是最高的美德 信仰神是最高的美德,也是达到最高道德境界的惟一途径。人为神而活,人的最高幸福和美德是信仰神。 基督教伦理思想的出发点和归宿点都是信仰神,它是教会伦理最根本的道德原则,以上三条皆出自这一条。教会美术 教会美术包括绘画和建筑艺术两大类。绘画多是描绘圣经人物,缺乏感人的力量。作者描绘的不是生活中的人物,而是想象中的神的代表,因而人物毫无表情可言,只是抽象的“精神”的象征。哥特建筑 教会美术的最大成就是哥特式建筑,它是12—14世纪流行于西欧多国的一种建筑艺术样式,法国是它的故乡。

哥特式建筑主要是教堂建筑,称之为哥特式教堂,巴黎圣母院是哥特式教堂的典范。飞升的大教堂 哥特式教堂是中世纪的独特创造,充分体现了天主教的宗教意识,同时也多方面显示了工匠和人民艺术家的才智技巧。

哥特式教堂以尖顶拱券和垂直线为主,高耸、轻盈、富丽、精致,以努力向上飞升的气势为基本的审美特征,它体现了宗教的超脱尘世,引起了人的飘渺虚幻,向往天堂的情绪。

夏尔特尔大教堂的塔高115米。佛罗伦萨圣母院 哥特建筑是中世纪的独创,也有将哥特风格与古希腊罗马建筑风格相融合,表现出哥特建筑风格的多样性。意大利建筑家布伦内利将哥特建筑与罗马建筑样式结合,修建了佛罗伦萨圣母院,令世人瞩目。哥特式艺术流派 从为宗教服务的角度看,哥特式教堂给人精神上带来了巨大的威力。同时它也表现了人对现世生活的热烈追求,多种雕绘装饰既以圣经故事为内容,也以市民生活为蓝本,具有浓厚的生活真实感,有别于理想化了的古典艺术的典雅风格。

哥特雕塑 哥特式教堂的发展使相关的壁画、版画、雕绘、镶嵌画等艺术趋于繁荣,形成独特的哥特式艺术流派,为文艺复兴的艺术奠定了基础。文艺复兴时期的米开朗基罗和十九世纪的罗丹等雕刻大师,都从哥特雕塑艺术中汲取了营养。

夏尔特尔教堂雕塑教堂音乐 中世纪的音乐,教堂起了重大作用,由此形成基督教音乐,教堂音乐。基督教音乐起源于犹太教音乐,后来受到了希腊艺术的影响。希伯来人的宗教音乐由有乐器伴奏的歌舞组成,它很少沉思默想的意味,具有很强的粗暴气息,显得响亮热烈,适合用于赞美诗中洋溢的激情。

教皇在他们的统治中,认为只能有一种基督教的礼拜仪式,从而也只能有一种基督教音乐,于是经过好几位教皇的努力,由格列高里一世(590—604年间的教皇)统一了教会歌曲,他下令编纂了在宗教仪式中演唱的基督教圣歌集“赞美诗唱和集”。

弥撒曲 弥撒是天主教堂中最庄严的仪式,它再现了基督的献身。用面饼和葡萄酒表示耶稣的身体和血来祭祀天主。 弥撒曲是天主教在举行弥撒时所演唱的复调风格声乐套曲。作为宗教音乐的艺术形式,存在了800多年。 从中世纪的宗教音乐中,产生了欧洲的传统,宗教音乐导致了欧洲近代音乐的产生。

封建制形成期,初期的前几个世纪,蛮族没有文字记载

的文学。英雄史诗(8—12世纪)

中期(12—15世纪 1095—1453东罗马帝国亡)

封建制全盛时期,骑士文学(12—13世纪),城市文学(13—15世纪)

末期(15—17世纪中叶,1453—1640英国资产阶级革命)

封建制度衰亡。历史分期与文学史分期的错位 就文学史而言,封建社会末期已是近代欧洲资产阶级文学的开始,不包括在中世纪文学之内,至于意大利“文艺复兴”早在14世纪就开始了。中世纪的文学主要是指前两个时期的文学。

今日欧洲国家地区图 参照今日欧

洲国家地区图,帮助我们认识中世纪欧洲国家和地区的地理位置。《埃基尔萨迦》 “萨迦”指故事,冰岛的《埃基尔萨迦》形成于10——14世纪,保存了北欧神话和史传故事的丰富材料。北欧海盗的故事尽在其中。因此在欧洲文学史上具有重要地位,有很高历史价值和文学价值。封建等级制 中世纪的欧洲,社会基础是封建土地所有制,全部土地归封建主所有,号称没有无领主的土地。大封建主把土地留下一块直接经营,其余的分给小封建主,这样层层封授,形成封建等级制。

封建等级制的爵位:公、侯、伯、子、男。

封建主把他的土地划成庄园经营,农民被控制在庄园土地上,没有人身自由,称做农奴。农奴除了不能被主人随意杀害外,人格上几乎和奴隶没有区别。城市等级制 11世纪,手工业日益从农业中分离出来,专职的工商业者聚居在城堡、寺院附近的交通要道,逐渐形成工商业城市。

城市分为三个等级:城市贵族、市民和平民。

城市兴起在封建主的领地上,市民阶级也受到封建剥削,因此,他们和农奴一样反对封建主。二、基督教神学统治的文化 中世纪的文化特点是宗教文化,即基督教神学统治的文化。对于中世纪文化,17世纪的英国唯物主义者和18世纪的法国唯物主义者形成了一种流行的错误观点,即认为中世纪是人类历史的“中断”,中世纪文化是统治阶级压迫欺诈与老百姓愚昧无知结合的产物。然而,封建制度较之奴隶制,毕竟是更进步的社会结构,我们不能对中世纪文化全盘否定。中世纪扩大了欧洲文化的领域,形成强大的民族,以及巨大的技术进步。宗教的产生 宗教是社会意识形态之一,相信在现实世界之外还存在着超自然、超人间的神秘境界和力量,主宰着自然和社会,因而使人对之敬畏和崇拜。 宗教产生于原始社会后期,最早的宗教是自然宗教,它是作为原始人类的自发信仰而产生的。人们在自然力面前无能为力,对自身的生理现象和梦境不能理解,从而把支配自己生活的自然力人格化,认为有一个超自然的神灵,形成万物有灵论和灵魂不死的观念。宗教演变线索 自然崇拜——精灵崇拜——图腾崇拜——祖先崇拜——神灵崇拜——多神教——一神教

部落宗教——民族宗教(犹太教、神道教、印度教)——世界宗教(佛教、基督教、伊斯兰教)

耶路撒冷是犹太教、基督教、伊斯兰教的圣城。犹太教著名的哭墙表现了信徒的宗教热情。基督教产生的历史条件 公元二世纪中叶,在罗马帝国的镇压下,犹太人被赶出了住地,流亡散居欧洲各地。处于“散亡”中的犹太人把信奉的基督教散布于“散亡”之地。这为基督教成为全欧性的、世界性的宗教提供了社会土壤和种族土壤、欧美普遍信奉基督教。基督教定为国教 最初,罗马帝国当局仇视下层人信奉的基督教。后来,基督教会渗入到一些中上层人士,他们取得了领导权,主张效忠顺服执政者。

罗马帝国当局改迫害为利用,并于公元313年颁发米兰敕令,正式把基督教定为国教。中世纪时,基督教正统教会成为封建社会的支柱,一切学术、教育都置于神学的控制下。基督教派别 基督教分为三派:

东正教:正教,分布在东欧一带。

新教:中国习惯称基督教,分布在英、美、德、北欧、澳大利亚、新西兰。

天主教:公教,分布在意、法、比、西、葡、匈、波、美、拉丁美洲。天主教统治 在中世纪,基督教神学的统治,指的是天主教,它成为西欧各国封建社会占统治地位的宗教,并把哲学、政治、法律等,置于天主教神学的控制之下,还设置异端裁判所(1220年建立),作为维护其统治的工具。

15世纪西班牙实施火刑最盛。电影《1492哥伦布传》的开端,展示了这种酷刑。政教合一 天主教会企图将封建制度神圣化,积极参与社会政治活动,形成政教合一的统治形式,教会和王权共同统治,教皇对世俗政权也有最高权力。

神 学 神学源于希腊文Theologia,意为“论述神的学科”。基督教沿用此词。为基督教论证上帝(天主)的存在、本质和研究教义教规的学问。

13世纪末以来,神学的范围逐渐发展到论证基督教全部教义的学说。上帝、基督、人性、伦理、虔修、教会等,都成为神学的论题。耶稣和12门徒 耶稣是基督教信奉的救世主,称之为基督。他召12门徒,在犹太各地传教。《新约全书》的内容主要讲述耶稣和12门徒的故事。最后晚餐 门徒犹大以30块银币将耶稣出卖给犹太教当权者,并为拘捕耶稣带路。耶稣在受难前夕与门徒最后晚餐,将面饼和葡萄酒分给门徒们吃,并称这是我的身体和血。这是圣餐的来历,成为宗教仪式。第二次被出卖 耶稣被犹太教大祭司拘捕后,以“谋叛罗马”罪送交罗马驻耶路撒冷的总督彼拉多。彼拉多不愿处死耶稣,当时正值犹太人的逾越节,彼拉多可以释放一名囚犯。他请犹太人选择,是释放耶稣还是一个真正的罪犯巴拉巴,盲目的犹太教众选择释放巴拉巴,耶稣第二次被出卖。确信耶稣无罪的彼拉多只得判耶稣极刑,他洗净双手,以示自己与耶稣的断罪无关。原罪观 基督教教义的核心观念是原罪观。即人类的始祖亚当夏娃违背上帝命令,偷吃了禁果,这一罪过成为整个人类的原始罪过,人类一切罪恶和灾祸的根由都在于原罪。即使是刚出世便死亡的婴儿,也有与生俱来的原罪,是上帝的罪人,需要基督的救赎。原罪观使民众的注意力脱离现实,转向天国,希望得到救赎。救赎观 救赎观是与原罪观同生的基督教的重要教义。人类犯了原罪,无法自救,整个俗世都沉沦在罪愆中。人们希望得到拯救。因而上帝派耶酥基督为人类的罪代受死亡,流出宝血以赎相信者的罪。

救世主 救世主是基督教对耶稣称谓。救世主观念指的是耶稣降生世间,为拯救人类脱离罪恶,得到永生。 耶稣出生耶路撒冷,他的母亲玛利亚已经许配给约瑟,还没迎娶,就从圣灵怀孕。耶稣给人间传播真理,搭救凡人,被认为是上帝的儿子及救世主。感生神话 感生神话是指女子并未与男性有性行为,有感于动物、植物、无生物等,怀孕生子的神话。

圣母玛利亚是童贞女,未嫁而受圣灵怀孕生下耶稣,这也是一则感生神话。《新约·路加福音》写:“玛利亚对天使说:‘我没有出嫁,怎么有这事呢?’天使说:‘圣灵要临到你身上,至高者的能力要荫蔽你,因此所要生的圣者,必称为神的儿子。’” 圣母受胎父权神话产物 圣母生耶稣是典型的父权神话。上帝是人类之父,主宰人类的生育,女性只是上帝旨意的领受者,完成生育任务的工具。

玛利亚感谢上帝,崇拜自己的儿子。她说:“我心尊主为大,我灵以神我的救主为乐。”“那有权能的,为我成就了大事,他的名为圣。”(《路加福音》)

父权文化歌颂圣母亲,而不歌颂女性,其实质是维护男权文化。是男人让女人怀孕生儿子传后,具有生育能力的女性置于男性的掌控下。男尊女卑,重男轻女源于此。圣母崇拜圣子中国古代感生神话 中国古代神话中有大量关于感生神话的传说。如华胥履大人迹而生伏羲 ;女登感神龙而生炎帝;姜嫄见巨人迹而生弃;简狄吞玄鸟卵而生契等。

伏羲:人类始祖,发明渔具;神农炎帝:发明农业、医药。

这些感生神话同样是父权文化的产物,女性感天之灵而生的孩子都是男性,他们是民族的始祖、英雄和圣人。

中外感生神话所有的始祖、英雄和圣人都是男性,说明了父权文化的性别意识,尊男性,轻女性。 神农耶稣复活 耶稣被钉十字架三天后复活,他被信徒认为是不死不灭的永远存在。他的传教成为基督教新约的基础。 原罪观念、救赎观念、救世主观念是基督教中至关重要的观念,它们是基督教神学所研究的课题。

围绕耶稣的节日 圣诞节:纪念耶稣诞生的节日。多数教会定为12月25日。 受难节:耶稣被钉十字架是星期五,以后基督教将每年复活节前的星期五定为受难节。

复活节:耶稣被钉死十字架的第三天复活,基督教将每年春分月圆后的第一个星期日定为复活节。约在3-4月间。

降临节:耶稣复活后第四十天升天,第五十天差遣圣灵降临,门徒领受圣灵,开始传教。每年复活节后第五十天为圣灵降临节。罪恶感文化 鉴于基督教的原罪说,有西方学者提出欧美文化属于罪恶感文化,与日本的耻辱感文化相对。

美国当代著名的文化人类学家本尼迪克在《菊花与刀—日本文化的诸模式》一书中指出,欧美文化是以罪恶感为基调的文化,罪恶感文化靠内心的服罪来行善。“在一个荣誉意味着无愧于自己心目中的自我形象的民族中,一个人即使在无人知晓自己的不端行为的情况下,也会为罪恶感所烦恼,而且他的罪恶感确实可以通过供认罪恶得到减轻。” 耻辱感文化 东方的日本,没有基督教神学文化的传统,他们信奉以耻辱感为基调的文化。

耻辱感文化靠外部约束力来行善,对神没有坦白的习惯。他们有庆贺幸运的仪式,却没有赎罪仪式。一个人犯了罪,只要外人不知道就不必烦恼,自供反会自寻麻烦。耻辱感文化意味着每个人都注意公众对其行为的评价。古希腊与中世纪宗教比较 中世纪宗教神学统治与古希腊的无神论世界观形成鲜明的对照。

古希腊的宗教观念是淡漠的,多神的,一个城邦信奉一个神或英雄,是多神论,以至无神论,古希腊是自由思想的故乡。

中世纪神学统治禁止人们的自由思想,圣父圣子圣灵,三位一体的崇拜,窒息了古希腊文化对人性的歌颂,阻碍了西方社会的发展。三位一体的崇拜宗教神学的两重性 1. 排斥科学与包含科学的因素。把违背教义的学说都视为异端邪说,布鲁诺就是因宣传日心说而被罗马教廷烧死在鲜花广场。僧侣术士的炼金术和炼丹术,总结了大量化学和药物学知识。

2. 禁锢人类思想与对多种文化现象保持宽容的态度,兼收并蓄。比如创造了无与伦比的建筑样式,发展了宗教音乐并最终导致了近代音乐的产生。

3. 为统治阶级服务与成为被压迫者的斗争工具。

在今天,宗教情感是人们的一种精神需要,注重于超越一切的圣洁和庄严,专情于悲壮的牺牲和献身精神。教会哲学与美学 中世纪的哲学置于神学之下,形成教会哲学(基督教哲学)。教会哲学是以神为核心,信仰为前提,圣经为基础的宗教唯心主义思想体系。教会哲学又被称为经院哲学,代表是托马斯。

中世纪的美学代表是普洛丁和奥古斯丁的神学唯心主义美学,形成基督教美学。教会美学突出强调神学论,即认为上帝是一切美的最后根源和最高的美。感性事物只是反映上帝的光辉,被上帝打上了烙印。教会伦理 基督教伦理思想主要是《新约》部分。教会伦理道德的基本原则有:爱、勿抗恶、禁欲主义、信仰等。

第一,爱和宽恕

基督教把爱作为调整人和神、人和人关系的道德准则。教会认为爱的原则来自神。神本身就是爱。上帝牺牲了自己的儿子耶稣替人类赎罪,说明神是爱人的,爱是人神相通的途径。 “亲爱的朋友,让我们彼此相爱吧,因为爱是从上帝来的,凡是实行爱的人,都是上帝的儿子,来自上帝。凡任何人如不实行爱,就不会认识上帝。因为上帝就是爱。”——《约翰一书》第四章 “你们饶恕人,就必蒙饶恕。”(《路加福音》第6章)

第二,勿抗恶 耶稣在登山训示中说:

“你们曾听过,有人说:‘一眼还一眼,一牙还一牙’。但是,我告诉你们:不要抵抗损害。如果有人打你的右脸,你便连左脸也转过来由他打;如果有人来与你打官司,要得你的内衣,那么,你便连外衣也由他拿去。”(《马太福音》第5章)这成为基督教的伦理名言。第三,禁欲主义 基督教宣扬人的灵魂是肉体的主宰,“叫人活着的乃是灵,肉体是无益的。”(《约翰福音》第6章) 灵魂引导人服从神的诫命,从善,肉体则引导人从恶。肉体死后,灵魂将受基督的审判,信神禁欲的人可以上天堂,反之则下地狱。因此在世须禁绝一切欲望和现实的物质享受,来世才有幸福。禁欲主义是教会伦理极其重要的道德原则。第四,信仰神是最高的美德 信仰神是最高的美德,也是达到最高道德境界的惟一途径。人为神而活,人的最高幸福和美德是信仰神。 基督教伦理思想的出发点和归宿点都是信仰神,它是教会伦理最根本的道德原则,以上三条皆出自这一条。教会美术 教会美术包括绘画和建筑艺术两大类。绘画多是描绘圣经人物,缺乏感人的力量。作者描绘的不是生活中的人物,而是想象中的神的代表,因而人物毫无表情可言,只是抽象的“精神”的象征。哥特建筑 教会美术的最大成就是哥特式建筑,它是12—14世纪流行于西欧多国的一种建筑艺术样式,法国是它的故乡。

哥特式建筑主要是教堂建筑,称之为哥特式教堂,巴黎圣母院是哥特式教堂的典范。飞升的大教堂 哥特式教堂是中世纪的独特创造,充分体现了天主教的宗教意识,同时也多方面显示了工匠和人民艺术家的才智技巧。

哥特式教堂以尖顶拱券和垂直线为主,高耸、轻盈、富丽、精致,以努力向上飞升的气势为基本的审美特征,它体现了宗教的超脱尘世,引起了人的飘渺虚幻,向往天堂的情绪。

夏尔特尔大教堂的塔高115米。佛罗伦萨圣母院 哥特建筑是中世纪的独创,也有将哥特风格与古希腊罗马建筑风格相融合,表现出哥特建筑风格的多样性。意大利建筑家布伦内利将哥特建筑与罗马建筑样式结合,修建了佛罗伦萨圣母院,令世人瞩目。哥特式艺术流派 从为宗教服务的角度看,哥特式教堂给人精神上带来了巨大的威力。同时它也表现了人对现世生活的热烈追求,多种雕绘装饰既以圣经故事为内容,也以市民生活为蓝本,具有浓厚的生活真实感,有别于理想化了的古典艺术的典雅风格。

哥特雕塑 哥特式教堂的发展使相关的壁画、版画、雕绘、镶嵌画等艺术趋于繁荣,形成独特的哥特式艺术流派,为文艺复兴的艺术奠定了基础。文艺复兴时期的米开朗基罗和十九世纪的罗丹等雕刻大师,都从哥特雕塑艺术中汲取了营养。

夏尔特尔教堂雕塑教堂音乐 中世纪的音乐,教堂起了重大作用,由此形成基督教音乐,教堂音乐。基督教音乐起源于犹太教音乐,后来受到了希腊艺术的影响。希伯来人的宗教音乐由有乐器伴奏的歌舞组成,它很少沉思默想的意味,具有很强的粗暴气息,显得响亮热烈,适合用于赞美诗中洋溢的激情。

教皇在他们的统治中,认为只能有一种基督教的礼拜仪式,从而也只能有一种基督教音乐,于是经过好几位教皇的努力,由格列高里一世(590—604年间的教皇)统一了教会歌曲,他下令编纂了在宗教仪式中演唱的基督教圣歌集“赞美诗唱和集”。

弥撒曲 弥撒是天主教堂中最庄严的仪式,它再现了基督的献身。用面饼和葡萄酒表示耶稣的身体和血来祭祀天主。 弥撒曲是天主教在举行弥撒时所演唱的复调风格声乐套曲。作为宗教音乐的艺术形式,存在了800多年。 从中世纪的宗教音乐中,产生了欧洲的传统,宗教音乐导致了欧洲近代音乐的产生。