背影

图片预览

文档简介

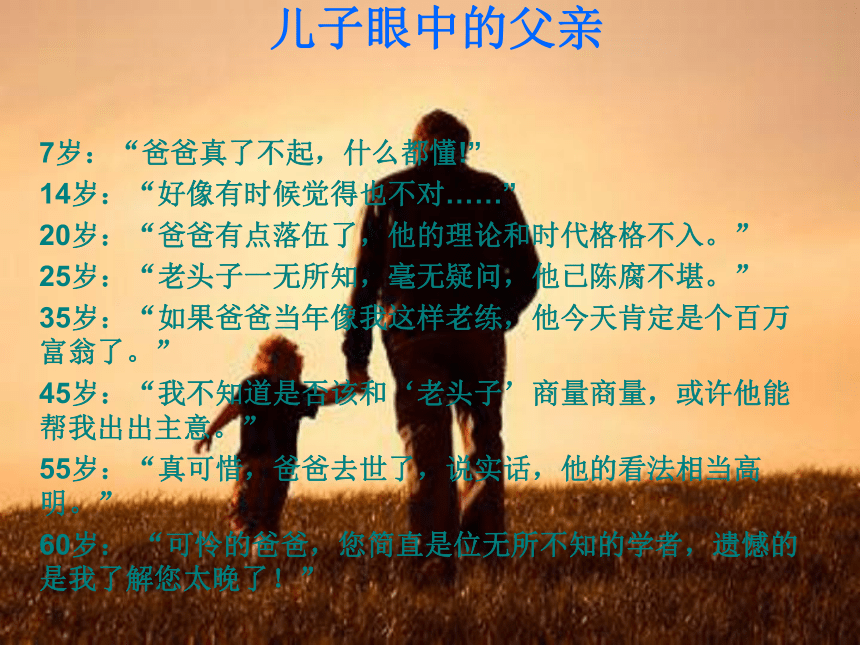

课件45张PPT。儿子眼中的父亲7岁:“爸爸真了不起,什么都懂!”

14岁:“好像有时候觉得也不对……”

20岁:“爸爸有点落伍了,他的理论和时代格格不入。”

25岁:“老头子一无所知,毫无疑问,他已陈腐不堪。”

35岁:“如果爸爸当年像我这样老练,他今天肯定是个百万富翁了。”

45岁:“我不知道是否该和‘老头子’商量商量,或许他能帮我出出主意。”

55岁:“真可惜,爸爸去世了,说实话,他的看法相当高明。”

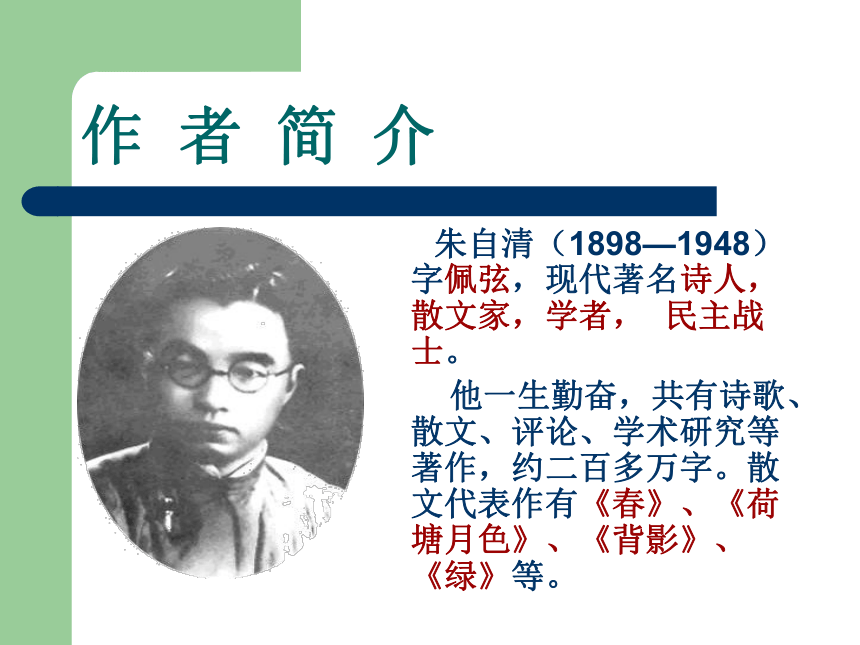

60岁: “可怜的爸爸,您简直是位无所不知的学者,遗憾的是我了解您太晚了!”背 影—朱自清 朱自清(1898—1948) 字佩弦,现代著名诗人,散文家,学者, 民主战士。

他一生勤奋,共有诗歌、散文、评论、学术研究等著作,约二百多万字。散文代表作有《春》、《荷塘月色》、《背影》、《绿》等。

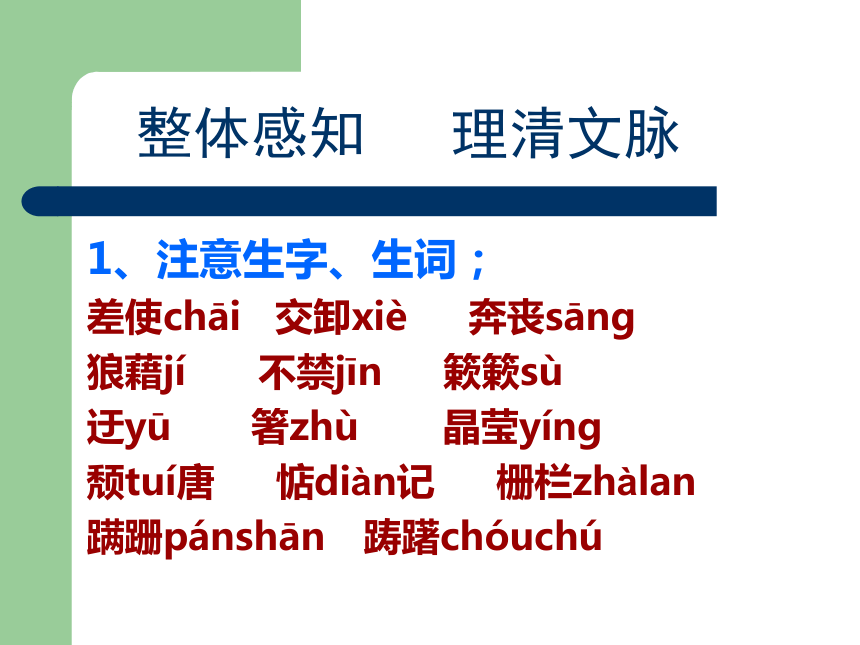

作 者 简 介1、注意生字、生词;

差使chāi 交卸xiè 奔丧sāng

狼藉jí 不禁jīn 簌簌sù

迂yū 箸zhù 晶莹yíng

颓tuí唐 惦diàn记 栅栏zhàlan

蹒跚pánshān 踌躇chóuchú

整体感知 理清文脉1、听课文录音 。《背影》

2、用自己喜欢的方式有感情地朗读课文。整体感知 理清文脉 这篇文章记叙的主要事件是什么? 两年前作者奔丧完毕,父子在浦口依依惜别的情景.

回家奔丧、车站送别、别后思念等三件事。整体感知 理清文脉 这篇文章以什么为线索? 主要写谁? 反映的主题是什么?整体感知 理清文脉 我与父亲是在怎样的背景下见面的?请从文中找出写见面背景的句子.

祖母去世 父亲失业

家境惨淡 父子离别整体感知 理清文脉 本文几次写到“背影”?本文四次写到“背影”。

四次“背影”各在什么地方?第一次在开头,“最不能忘记的是他的背影”。第二次在浦口车站送别时,父亲去买橘子的背影。

第三次在车门话别,望着父亲的“背影混入来来往往的人群里”。

第四次在结尾,“在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影”。哪一次“背影”写得最具体、最感人?第二次。

我们先学习第二次“背影” 朗 读“买橘子”一 段思考:

哪些语句描写了父亲的外貌?

外貌描写:他戴着黑布小帽,穿着黑

布大马褂,深青色棉袍。黑色:点出父亲在服孝,心情沉重。布:点出家境惨淡,父亲已把所有的贵重衣物变卖。却给“我”做了名贵的皮大衣:宁愿自己受苦,也要给儿子最好的。表现了父亲对儿子无微不至的爱。 作者是怎样描写刻画父亲买橘子的背影的? 哪个词表现了父亲身材的特点?——“肥胖”。

哪个词表现了父亲步履的特点?

——“蹒跚”。

——腿脚不灵便,走路缓慢摇摆的样子。 哪些语句具体地写出父亲“要爬上那边月台,就不容易了”?他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。

这一段主要运用了哪两种描写方法?

外貌描写、动作描写。 我看见他 着黑布小帽, 着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地 到铁道边,慢慢 身下去,尚不大难。可是他 过铁道,要 上那边月台,就不容易了。他用两手 着上面,两脚再向上 ;他肥胖的身子向左微 ,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地 下来了。 戴穿走探穿爬攀缩倾流动作描写:可否把文中的动词换成其他的词语?如把“探”换成“纵、翻”,把“爬”换成“跳、跃”,把“攀”换成“抓、拉”,等,那还会有让人流泪的效果吗?这些动词准确的年老体胖的父亲爬过月台时艰难、笨拙、费劲的情状,从而生动地表现出父亲为替儿买橘不辞劳苦的至爱深情,因此才有如此强烈的感染力。 怕父亲见了伤心;

怕别人见了难为情。 “我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见”,两个“怕”,各怕什么?于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。父亲真的“很轻松”吗?其实不仅不轻松,还很吃力。只是因为爱儿子,吃苦也心甘情愿,所以心里感到“很轻松”。

“……似的”表示“看似……,其实不是”。

也许是故意装出轻松的样子,以免儿子心里难受。这也表现了父亲深挚的爱。不要紧,他们去不好。

我买几个橘子去,你就在此地,不要走动。

我走了,到那边来信!

进去吧,里边没人。父亲送儿子上车,前后只说了四句话,请把这四句话找出来。不是,朴素的言语中往往含有深挚的爱;平淡的话语里往往有不平静的心情。

送你一句名言:真理是朴素的。 这四句话都很简短,意思也很平常。 这样简短平常的话是否缺乏感情? 这4句朴实而简洁的话包含着父亲怎样的深情?请具体说明。①不要紧,他们去不好。

——父亲当时急于谋事,在生存的巨大压力之下,忧心如焚,但是儿子在他心目中高于一切,惟恐儿子路上有什么闪失,所以最后决定还是由自己亲自送。②我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。 ——父亲已经把儿子送上车,已经关照得无微不至,儿子也劝父亲可以走了,而父亲还觉得没有尽够心意,看见站上有卖橘子的,便要去给儿子买橘子。过铁道不容易,自己受点累,能让儿子受用,他是心甘情愿的。他还生怕儿子跟着出来,忘了行李。父亲的关怀真是无微不至。③我走了,到那边来信!——惦念路途平安,要等到儿子回到北京来信报平安,才能放心。

④进去吧,里边没人。——走了几步就回头,可见心里还是惦记着儿子,依依不舍。又想到儿子所带的行李,叫儿子小心,什么都为儿子着想。

提示:写作,要善于用朴素的语言写出深挚的感情;选材,也要善于选择那些平常而又饱含深情的素材。布置作业

1、预习第二课时的内容

2、一个特殊的作业,回家以独特的方式,向父母表示你对他们的理解,对他们给予你无微不至的关怀的感激,给他们夹一次菜,给他们洗一次衣服,为他们倒一杯水……

阅读前三自然段第二课时

第一次“背影”起什么作用?我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。这一句起什么作用?在内容上,此句表达对父亲的思念,为全文定下感情基调。

在结构上,此句点题,揭示全文中心,设置悬念。

“不能忘记”的前面加一“最”字,表明父亲的背影在作者的心里留下深深的烙印。写作背景《背影》写于1925年10月,当时作者在清华大学任教。1917年冬,作者祖母去世,父亲朱鸿钧原任徐州烟酒公卖局局长,被解职。文中的“祸不单行”正是指这两件事。作者当时在北大哲学系读书,得知祖母去世,从北京赶到徐州与父亲一道回扬州奔丧。丧事完毕,父亲到南京找工作,作者回北京念书,父子在浦口车站惜别。 “事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!” 父亲真的认为此事“不必难过”吗?他的话该怎样理解?不是。面临卸职失业和丧母的父亲心里比儿子更加悲苦和难过。

可是,当他看见儿子难过得流泪的时候,却强抑巨大悲苦,反过来安慰儿子,表现父亲对儿子爱得是多么深切。“家中光景很是惨淡”,“惨淡”是什么意思?家中光景之“惨淡”表现在哪里? 惨淡:凄惨暗淡,不景气。

家中光景很是“惨淡”表现在:

变卖典质,还了亏空;

借钱办丧事。

丧母和失业归纳:这两段起什么作用?交代“背影”的背景(即家境的悲凉),烘托父亲的爱子之情。

老师提示:写背景,往往有烘托作用。合作探究,仔细品味儿子理解了父亲的深情吗?从文中哪里可以看出?

思考讨论:

课文写了“我”几次流泪?文中一再写到当时自己是怎样的自以为是如:第4段“其实我那年已二十岁,北京已来往过两三次,是没有什么要紧的了”

“我再三劝他不必去”

“我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮”

“我心里暗笑他迂”

这些都表现了作者那时对父爱的不理解和不以为意。 思考:作者对父亲的关心前后的态度是一样的吗? 不一样,起初对父亲不理解,觉得父亲说话不漂亮,甚至暗笑他的迂……

及至看见父亲爬月台的背影,这才良心发现:作为儿子,在父亲面前自以为是不对的。如何理解“现在想想,那时真是太聪明了!”“ 太聪明”是太幼稚或太不理解父亲的意思。运用了反语的修辞。 父亲为自己跟人讲价钱,嘱托茶房,都处于爱心,可是自己对父爱竟麻木不仁,一味自以为是,好像比父亲还高明,实在是太不聪明了。表达了自己对当时不能理解父爱的自责和后悔。 《背影》中作者流了几次泪? ——伤心之泪质疑探究、精心赏析再现背影,泪光莹莹见父亲,睹家境,想祖母——哀痛之泪望父亲买橘,父子离别 ——感动之泪背影远去,依依惜别 ——惜别之泪作者的几次流泪表达了怎样的思想感情?1、……不禁簌簌地流下眼泪

因祖母去世,父亲赋闲,家境惨淡而伤心流泪。

2、……我的泪很快地流下来了。

儿子清楚地看到父亲竟为自己做着本不能胜任的工作,理解了父亲对自己的那颗仁爱之心,留下了感动的泪。3、……在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。

接到父亲的信后,记挂着父亲现在的情形,表达了对父亲的担忧和深深的思念。 人非草木,孰能无情 儿子对父亲的感情从不理解到理解、体谅、感动、思念。——这个“背影”寄托着作者对父亲深沉的思念,写思念是为了衬托父亲的爱子之情,深化文章主题朗读最后一段思考:课文最后又写到父亲的背影,有什么作用?开篇设疑 惦记背影(思念父亲)1

悲凉气氛(别时家境)2-3

铺垫背影(细心关照)4-5

刻画背影(望父买橘)

惜别背影(父子分手)

别后思念 再现背影(别后怀念)7段落层次父子情深回忆往事6祖母死了

父亲失业

惦记背影(思念父亲)

刻画背影(望父买橘)

惜别背影(父子分手)

再现背影(别后怀念)

哀痛之泪(见父亲 睹家境 想祖母)

感动之泪(望亲买橘 父子离别)

惜别之泪(背影远去 依依惜别)

伤心之泪(再现背影 泪光莹莹)

归纳小结见面背景四次流泪(祸不单行,家境惨淡)四个背影 本文以“背影”为线索,通过对父亲在车站给儿子送行情景的描述,表达了父子亲情——父亲对儿子真挚的爱,和儿子对父亲深切的思念。小结有一句话,值得你铭记一生:世界上最大的是海洋,

比海洋更大的是天空,

比天空更大的,

是父母对儿女的恩情!情感迁移 感受深情 青春年少,我们也曾对挚爱我们的父母任性过也有误解过他们的爱心,请以 “ 我想对您说” 为开头给你的亲人写一张字条。

14岁:“好像有时候觉得也不对……”

20岁:“爸爸有点落伍了,他的理论和时代格格不入。”

25岁:“老头子一无所知,毫无疑问,他已陈腐不堪。”

35岁:“如果爸爸当年像我这样老练,他今天肯定是个百万富翁了。”

45岁:“我不知道是否该和‘老头子’商量商量,或许他能帮我出出主意。”

55岁:“真可惜,爸爸去世了,说实话,他的看法相当高明。”

60岁: “可怜的爸爸,您简直是位无所不知的学者,遗憾的是我了解您太晚了!”背 影—朱自清 朱自清(1898—1948) 字佩弦,现代著名诗人,散文家,学者, 民主战士。

他一生勤奋,共有诗歌、散文、评论、学术研究等著作,约二百多万字。散文代表作有《春》、《荷塘月色》、《背影》、《绿》等。

作 者 简 介1、注意生字、生词;

差使chāi 交卸xiè 奔丧sāng

狼藉jí 不禁jīn 簌簌sù

迂yū 箸zhù 晶莹yíng

颓tuí唐 惦diàn记 栅栏zhàlan

蹒跚pánshān 踌躇chóuchú

整体感知 理清文脉1、听课文录音 。《背影》

2、用自己喜欢的方式有感情地朗读课文。整体感知 理清文脉 这篇文章记叙的主要事件是什么? 两年前作者奔丧完毕,父子在浦口依依惜别的情景.

回家奔丧、车站送别、别后思念等三件事。整体感知 理清文脉 这篇文章以什么为线索? 主要写谁? 反映的主题是什么?整体感知 理清文脉 我与父亲是在怎样的背景下见面的?请从文中找出写见面背景的句子.

祖母去世 父亲失业

家境惨淡 父子离别整体感知 理清文脉 本文几次写到“背影”?本文四次写到“背影”。

四次“背影”各在什么地方?第一次在开头,“最不能忘记的是他的背影”。第二次在浦口车站送别时,父亲去买橘子的背影。

第三次在车门话别,望着父亲的“背影混入来来往往的人群里”。

第四次在结尾,“在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影”。哪一次“背影”写得最具体、最感人?第二次。

我们先学习第二次“背影” 朗 读“买橘子”一 段思考:

哪些语句描写了父亲的外貌?

外貌描写:他戴着黑布小帽,穿着黑

布大马褂,深青色棉袍。黑色:点出父亲在服孝,心情沉重。布:点出家境惨淡,父亲已把所有的贵重衣物变卖。却给“我”做了名贵的皮大衣:宁愿自己受苦,也要给儿子最好的。表现了父亲对儿子无微不至的爱。 作者是怎样描写刻画父亲买橘子的背影的? 哪个词表现了父亲身材的特点?——“肥胖”。

哪个词表现了父亲步履的特点?

——“蹒跚”。

——腿脚不灵便,走路缓慢摇摆的样子。 哪些语句具体地写出父亲“要爬上那边月台,就不容易了”?他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。

这一段主要运用了哪两种描写方法?

外貌描写、动作描写。 我看见他 着黑布小帽, 着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地 到铁道边,慢慢 身下去,尚不大难。可是他 过铁道,要 上那边月台,就不容易了。他用两手 着上面,两脚再向上 ;他肥胖的身子向左微 ,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地 下来了。 戴穿走探穿爬攀缩倾流动作描写:可否把文中的动词换成其他的词语?如把“探”换成“纵、翻”,把“爬”换成“跳、跃”,把“攀”换成“抓、拉”,等,那还会有让人流泪的效果吗?这些动词准确的年老体胖的父亲爬过月台时艰难、笨拙、费劲的情状,从而生动地表现出父亲为替儿买橘不辞劳苦的至爱深情,因此才有如此强烈的感染力。 怕父亲见了伤心;

怕别人见了难为情。 “我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见”,两个“怕”,各怕什么?于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。父亲真的“很轻松”吗?其实不仅不轻松,还很吃力。只是因为爱儿子,吃苦也心甘情愿,所以心里感到“很轻松”。

“……似的”表示“看似……,其实不是”。

也许是故意装出轻松的样子,以免儿子心里难受。这也表现了父亲深挚的爱。不要紧,他们去不好。

我买几个橘子去,你就在此地,不要走动。

我走了,到那边来信!

进去吧,里边没人。父亲送儿子上车,前后只说了四句话,请把这四句话找出来。不是,朴素的言语中往往含有深挚的爱;平淡的话语里往往有不平静的心情。

送你一句名言:真理是朴素的。 这四句话都很简短,意思也很平常。 这样简短平常的话是否缺乏感情? 这4句朴实而简洁的话包含着父亲怎样的深情?请具体说明。①不要紧,他们去不好。

——父亲当时急于谋事,在生存的巨大压力之下,忧心如焚,但是儿子在他心目中高于一切,惟恐儿子路上有什么闪失,所以最后决定还是由自己亲自送。②我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。 ——父亲已经把儿子送上车,已经关照得无微不至,儿子也劝父亲可以走了,而父亲还觉得没有尽够心意,看见站上有卖橘子的,便要去给儿子买橘子。过铁道不容易,自己受点累,能让儿子受用,他是心甘情愿的。他还生怕儿子跟着出来,忘了行李。父亲的关怀真是无微不至。③我走了,到那边来信!——惦念路途平安,要等到儿子回到北京来信报平安,才能放心。

④进去吧,里边没人。——走了几步就回头,可见心里还是惦记着儿子,依依不舍。又想到儿子所带的行李,叫儿子小心,什么都为儿子着想。

提示:写作,要善于用朴素的语言写出深挚的感情;选材,也要善于选择那些平常而又饱含深情的素材。布置作业

1、预习第二课时的内容

2、一个特殊的作业,回家以独特的方式,向父母表示你对他们的理解,对他们给予你无微不至的关怀的感激,给他们夹一次菜,给他们洗一次衣服,为他们倒一杯水……

阅读前三自然段第二课时

第一次“背影”起什么作用?我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。这一句起什么作用?在内容上,此句表达对父亲的思念,为全文定下感情基调。

在结构上,此句点题,揭示全文中心,设置悬念。

“不能忘记”的前面加一“最”字,表明父亲的背影在作者的心里留下深深的烙印。写作背景《背影》写于1925年10月,当时作者在清华大学任教。1917年冬,作者祖母去世,父亲朱鸿钧原任徐州烟酒公卖局局长,被解职。文中的“祸不单行”正是指这两件事。作者当时在北大哲学系读书,得知祖母去世,从北京赶到徐州与父亲一道回扬州奔丧。丧事完毕,父亲到南京找工作,作者回北京念书,父子在浦口车站惜别。 “事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!” 父亲真的认为此事“不必难过”吗?他的话该怎样理解?不是。面临卸职失业和丧母的父亲心里比儿子更加悲苦和难过。

可是,当他看见儿子难过得流泪的时候,却强抑巨大悲苦,反过来安慰儿子,表现父亲对儿子爱得是多么深切。“家中光景很是惨淡”,“惨淡”是什么意思?家中光景之“惨淡”表现在哪里? 惨淡:凄惨暗淡,不景气。

家中光景很是“惨淡”表现在:

变卖典质,还了亏空;

借钱办丧事。

丧母和失业归纳:这两段起什么作用?交代“背影”的背景(即家境的悲凉),烘托父亲的爱子之情。

老师提示:写背景,往往有烘托作用。合作探究,仔细品味儿子理解了父亲的深情吗?从文中哪里可以看出?

思考讨论:

课文写了“我”几次流泪?文中一再写到当时自己是怎样的自以为是如:第4段“其实我那年已二十岁,北京已来往过两三次,是没有什么要紧的了”

“我再三劝他不必去”

“我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮”

“我心里暗笑他迂”

这些都表现了作者那时对父爱的不理解和不以为意。 思考:作者对父亲的关心前后的态度是一样的吗? 不一样,起初对父亲不理解,觉得父亲说话不漂亮,甚至暗笑他的迂……

及至看见父亲爬月台的背影,这才良心发现:作为儿子,在父亲面前自以为是不对的。如何理解“现在想想,那时真是太聪明了!”“ 太聪明”是太幼稚或太不理解父亲的意思。运用了反语的修辞。 父亲为自己跟人讲价钱,嘱托茶房,都处于爱心,可是自己对父爱竟麻木不仁,一味自以为是,好像比父亲还高明,实在是太不聪明了。表达了自己对当时不能理解父爱的自责和后悔。 《背影》中作者流了几次泪? ——伤心之泪质疑探究、精心赏析再现背影,泪光莹莹见父亲,睹家境,想祖母——哀痛之泪望父亲买橘,父子离别 ——感动之泪背影远去,依依惜别 ——惜别之泪作者的几次流泪表达了怎样的思想感情?1、……不禁簌簌地流下眼泪

因祖母去世,父亲赋闲,家境惨淡而伤心流泪。

2、……我的泪很快地流下来了。

儿子清楚地看到父亲竟为自己做着本不能胜任的工作,理解了父亲对自己的那颗仁爱之心,留下了感动的泪。3、……在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。

接到父亲的信后,记挂着父亲现在的情形,表达了对父亲的担忧和深深的思念。 人非草木,孰能无情 儿子对父亲的感情从不理解到理解、体谅、感动、思念。——这个“背影”寄托着作者对父亲深沉的思念,写思念是为了衬托父亲的爱子之情,深化文章主题朗读最后一段思考:课文最后又写到父亲的背影,有什么作用?开篇设疑 惦记背影(思念父亲)1

悲凉气氛(别时家境)2-3

铺垫背影(细心关照)4-5

刻画背影(望父买橘)

惜别背影(父子分手)

别后思念 再现背影(别后怀念)7段落层次父子情深回忆往事6祖母死了

父亲失业

惦记背影(思念父亲)

刻画背影(望父买橘)

惜别背影(父子分手)

再现背影(别后怀念)

哀痛之泪(见父亲 睹家境 想祖母)

感动之泪(望亲买橘 父子离别)

惜别之泪(背影远去 依依惜别)

伤心之泪(再现背影 泪光莹莹)

归纳小结见面背景四次流泪(祸不单行,家境惨淡)四个背影 本文以“背影”为线索,通过对父亲在车站给儿子送行情景的描述,表达了父子亲情——父亲对儿子真挚的爱,和儿子对父亲深切的思念。小结有一句话,值得你铭记一生:世界上最大的是海洋,

比海洋更大的是天空,

比天空更大的,

是父母对儿女的恩情!情感迁移 感受深情 青春年少,我们也曾对挚爱我们的父母任性过也有误解过他们的爱心,请以 “ 我想对您说” 为开头给你的亲人写一张字条。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》