2022-2023学年九年级化学人教版上册实验活动3 燃烧的条件暑假自学练习(word版 有解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年九年级化学人教版上册实验活动3 燃烧的条件暑假自学练习(word版 有解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 170.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-07-24 07:00:31 | ||

图片预览

文档简介

实验活动3燃烧的条件第七单元燃料及其利用暑假自学练习2022_2023学年九年级化学上册(人教版)

一、单选题,共10小题

1.(2021·全国·九年级课时练习)为研究铁丝的粗细对铁在氧气中燃烧的影响,下列实验能达到目的是

A.在同一瓶氧气中,先后进行不同粗、细铁丝的燃烧实验

B.在两瓶不同浓度的氧气中,分别同时进行粗、细铁丝的燃烧实验

C.在两瓶相同浓度的氧气中,分别同时进行粗、细铁丝的燃烧实验

D.在两瓶不同浓度的氧气中,分别同时进行相同铁丝的燃烧实验

2.(2021·全国·九年级课时练习)如图所示实验,下列说法错误的是

由甲图可知,O2占空气质量的21%

B.由乙图可知,白磷燃烧需要和空气接触

C.薄铜片上的白磷燃烧,冒出白烟

D.点燃红磷后,要迅速放入集气瓶中

3.(2021·全国·九年级课时练习)下图所示的实验可用于探究燃烧的条件

下列说法正确的是

A.对比②③,可以得出白磷、红磷的着火点不同

B.对比①③,可以得出燃烧需要可燃物

C.对比①②,可以得出燃烧需要氧气

D.水可以用来灭火,所以即使给②中的白磷通入氧气,燃烧也不能发生

4.(2021·全国·九年级课时练习)将棉手帕放入60%左右的酒精中浸湿,用坩埚钳夹住点燃,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好。下列有关该实验的叙述正确的是( )

A.棉手帕不是可燃物,不能燃烧

B.棉手帕接触不到氧气,不能燃烧

C.被酒精浸湿后,棉手帕的着火点升高了

D.酒精中的水蒸发使温度达不到棉手帕的着火点

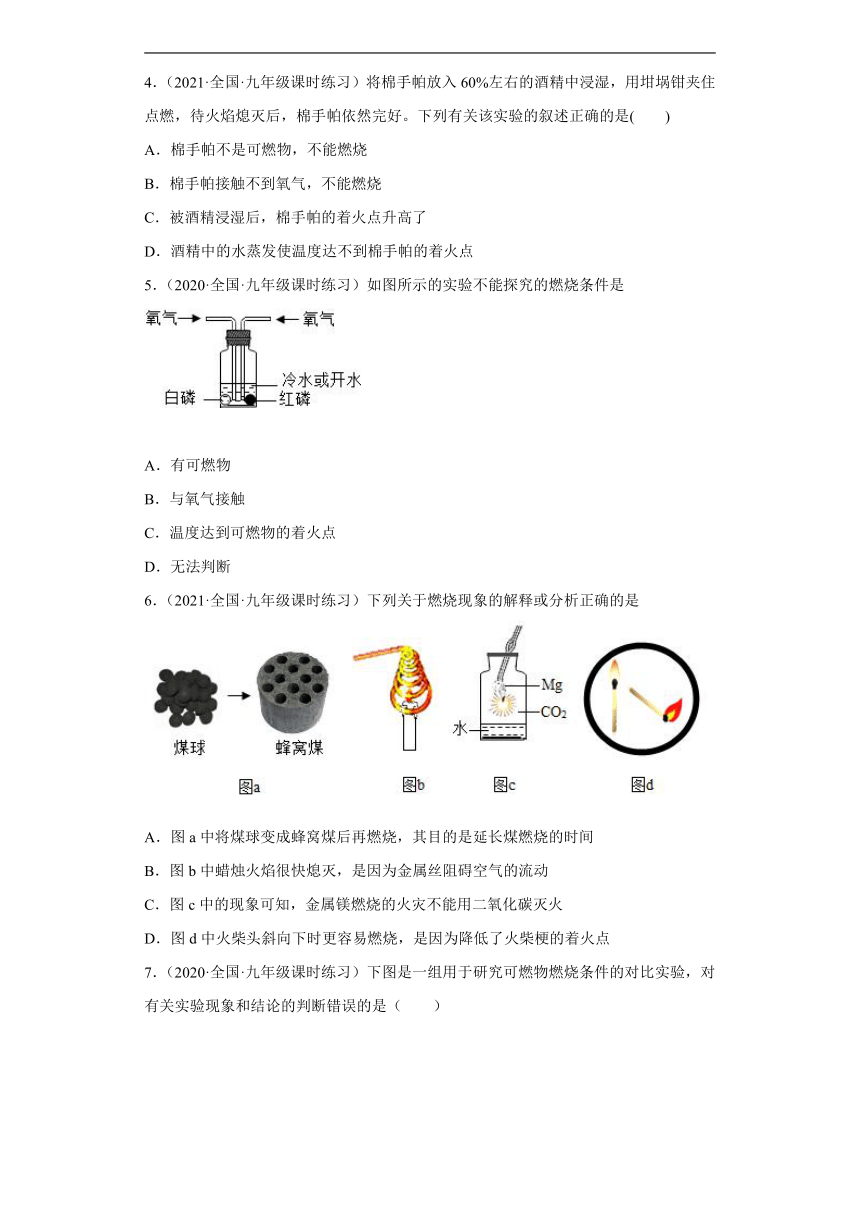

5.(2020·全国·九年级课时练习)如图所示的实验不能探究的燃烧条件是

A.有可燃物

B.与氧气接触

C.温度达到可燃物的着火点

D.无法判断

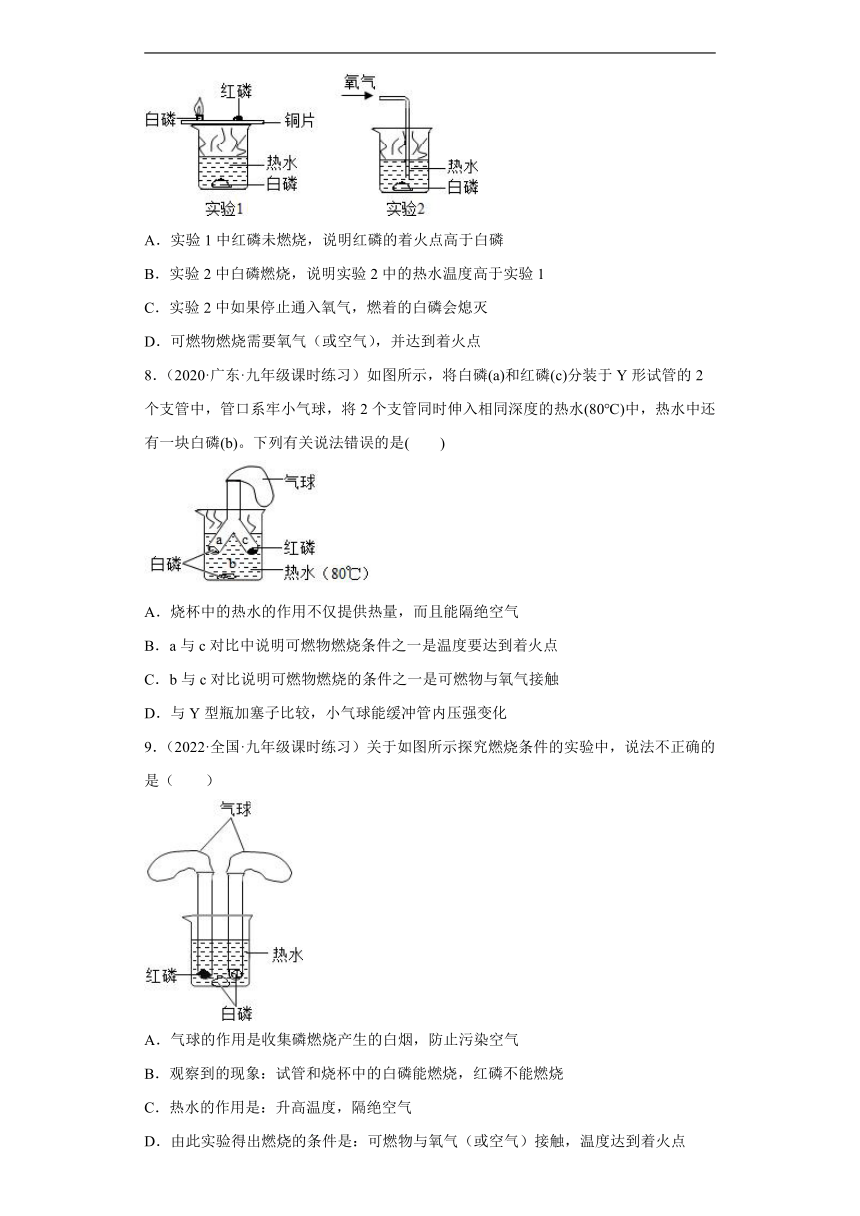

6.(2021·全国·九年级课时练习)下列关于燃烧现象的解释或分析正确的是

A.图a中将煤球变成蜂窝煤后再燃烧,其目的是延长煤燃烧的时间

B.图b中蜡烛火焰很快熄灭,是因为金属丝阻碍空气的流动

C.图c中的现象可知,金属镁燃烧的火灾不能用二氧化碳灭火

D.图d中火柴头斜向下时更容易燃烧,是因为降低了火柴梗的着火点

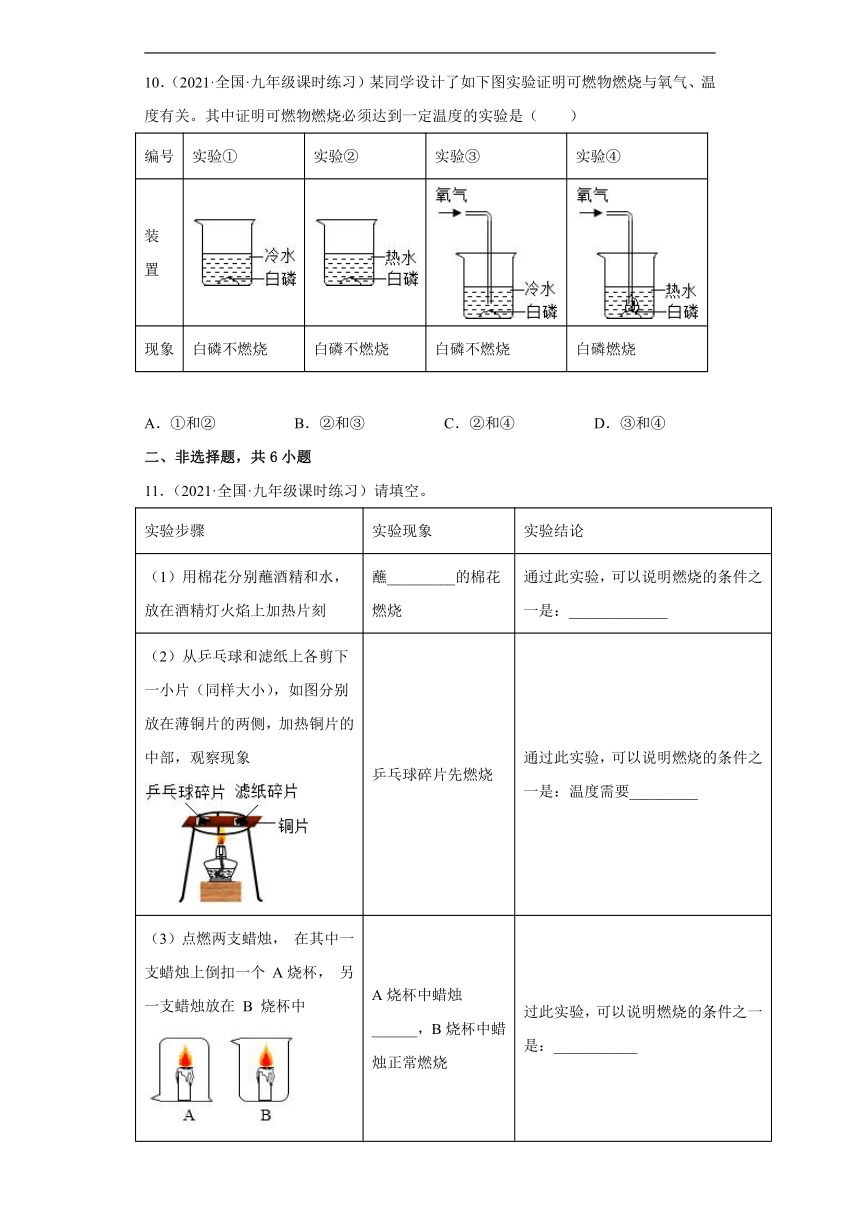

7.(2020·全国·九年级课时练习)下图是一组用于研究可燃物燃烧条件的对比实验,对有关实验现象和结论的判断错误的是( )

A.实验1中红磷未燃烧,说明红磷的着火点高于白磷

B.实验2中白磷燃烧,说明实验2中的热水温度高于实验1

C.实验2中如果停止通入氧气,燃着的白磷会熄灭

D.可燃物燃烧需要氧气(或空气),并达到着火点

8.(2020·广东·九年级课时练习)如图所示,将白磷(a)和红磷(c)分装于Y形试管的2个支管中,管口系牢小气球,将2个支管同时伸入相同深度的热水(80℃)中,热水中还有一块白磷(b)。下列有关说法错误的是( )

A.烧杯中的热水的作用不仅提供热量,而且能隔绝空气

B.a与c对比中说明可燃物燃烧条件之一是温度要达到着火点

C.b与c对比说明可燃物燃烧的条件之一是可燃物与氧气接触

D.与Y型瓶加塞子比较,小气球能缓冲管内压强变化

9.(2022·全国·九年级课时练习)关于如图所示探究燃烧条件的实验中,说法不正确的是( )

A.气球的作用是收集磷燃烧产生的白烟,防止污染空气

B.观察到的现象:试管和烧杯中的白磷能燃烧,红磷不能燃烧

C.热水的作用是:升高温度,隔绝空气

D.由此实验得出燃烧的条件是:可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点

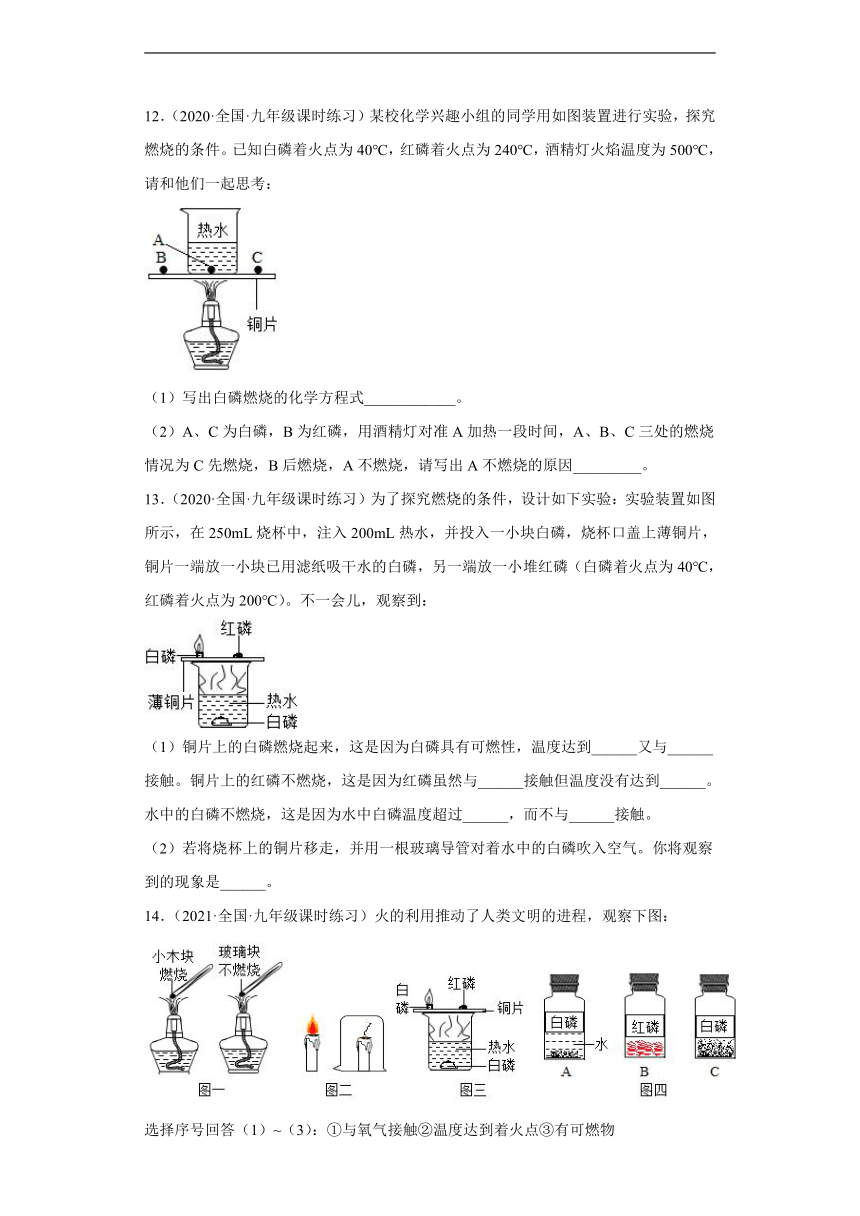

10.(2021·全国·九年级课时练习)某同学设计了如下图实验证明可燃物燃烧与氧气、温度有关。其中证明可燃物燃烧必须达到一定温度的实验是( )

编号 实验① 实验② 实验③ 实验④

装 置

现象 白磷不燃烧 白磷不燃烧 白磷不燃烧 白磷燃烧

A.①和② B.②和③ C.②和④ D.③和④

二、非选择题,共6小题

11.(2021·全国·九年级课时练习)请填空。

实验步骤 实验现象 实验结论

(1)用棉花分别蘸酒精和水,放在酒精灯火焰上加热片刻 蘸_________的棉花燃烧 通过此实验,可以说明燃烧的条件之一是:_____________

(2)从乒乓球和滤纸上各剪下一小片(同样大小),如图分别放在薄铜片的两侧,加热铜片的中部,观察现象 乒乓球碎片先燃烧 通过此实验,可以说明燃烧的条件之一是:温度需要_________

(3)点燃两支蜡烛, 在其中一支蜡烛上倒扣一个 A烧杯, 另一支蜡烛放在 B 烧杯中 A烧杯中蜡烛______,B烧杯中蜡烛正常燃烧 过此实验,可以说明燃烧的条件之一是:___________

12.(2020·全国·九年级课时练习)某校化学兴趣小组的同学用如图装置进行实验,探究燃烧的条件。已知白磷着火点为40℃,红磷着火点为240℃,酒精灯火焰温度为500℃,请和他们一起思考:

(1)写出白磷燃烧的化学方程式____________。

(2)A、C为白磷,B为红磷,用酒精灯对准A加热一段时间,A、B、C三处的燃烧情况为C先燃烧,B后燃烧,A不燃烧,请写出A不燃烧的原因_________。

13.(2020·全国·九年级课时练习)为了探究燃烧的条件,设计如下实验:实验装置如图所示,在250mL烧杯中,注入200mL热水,并投入一小块白磷,烧杯口盖上薄铜片,铜片一端放一小块已用滤纸吸干水的白磷,另一端放一小堆红磷(白磷着火点为40℃,红磷着火点为200℃)。不一会儿,观察到:

(1)铜片上的白磷燃烧起来,这是因为白磷具有可燃性,温度达到______又与______接触。铜片上的红磷不燃烧,这是因为红磷虽然与______接触但温度没有达到______。水中的白磷不燃烧,这是因为水中白磷温度超过______,而不与______接触。

(2)若将烧杯上的铜片移走,并用一根玻璃导管对着水中的白磷吹入空气。你将观察到的现象是______。

14.(2021·全国·九年级课时练习)火的利用推动了人类文明的进程,观察下图:

选择序号回答(1)~(3):①与氧气接触②温度达到着火点③有可燃物

(1)图一所示实验现象,说明燃烧应具备的条件是__________________。

(2)图二烧杯中蜡烛渐渐熄灭,说明燃烧应具备的条件是__________________。

(3)图三铜片上白磷燃烧红磷不燃烧,说明燃烧应具备的条件是__________________。

(4)图三实验中所用药品的保存方法正确的是_________________(选填图四中的字母编号)。

15.(2021·全国·九年级课时练习)为了探究燃烧的条件,甲、乙两位同学分别设计了如图1、图2所示的实验装置。已知白磷和红磷的着火点分别是40℃、240℃。白磷燃烧生成的五氧化二磷是一种白色粉末,有毒,溶于水后能生成磷酸(H3PO4)。

实验探究一:请你根据甲同学设计的实验(装置A)图示回答下列有关问题:

(1)钢片上的红磷不燃烧,是因为_____。

(2)烧杯中热水的作用是_____、_____。

实验探究二:乙同学经过思考提出了问题,发现甲同学设计的实验对环境有危害,同时设计了自己的探究实验如图2(装置BCD)所示。请你回答下列问题:

(3)请写出五氧化二磷与水反应生成磷酸的化学方程式_____。

(4)设计B、D的目的是为了探究_____。

(5)能验证可燃物燃烧需要O2的现象是_____。

16.(2020·全国·九年级课时练习)某同学用如图所示装置分别进行“燃烧条件”和“氧气性质”的探究实验(已知:白磷的着火点为 40 ℃)。请回答下列问题:

内容步骤 【实验 1】燃烧条件 【实验 2】氧气性质

1 烧杯中盛有 80℃的热水,分别在燃烧匙和烧杯中导管口放置一小块白磷,塞紧瓶塞 烧杯中盛有 Ca(OH)2 溶液,燃烧匙中放入木炭,点燃木炭后,迅速将燃烧匙伸入瓶中,塞紧瓶塞

2 推入 H2O2 溶液 推入 H2O2 溶液

(1)H2O2 与 MnO2 接触时,发生反应的化学方程式为____________,MnO2 起________作用。

(2)实验 1 中,推入 H2O2 溶液,燃烧匙和水中的白磷均不燃烧,原因分别是_____;。打开止水夹,推入 H2O2溶液,观察到烧杯中的现象是______________。

(3)实验 2 中,打开止水夹,推入 H2O2 溶液,观察到木炭燃烧得更剧烈,由此得出氧气的性质是__________。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【解析】

研究铁丝的粗细对铁在氧气中燃烧的影响,则应控制铁丝的粗细不同,其他条件相同。所以设计实验应为在两瓶相同浓度的氧气中,分别同时进行粗、细铁丝的燃烧实验。

A、在同一瓶氧气中先后进行铁丝燃烧实验,因消耗氧气,氧气浓度不同。B、氧气浓度不同,D、氧气浓度不同,同时使用铁丝粗细相同。都不能用于探究铁丝的粗细对铁在氧气中燃烧的影响。

故选C。

2.A

【解析】

A、由甲图可知,O2占空气体积的21%,不是空气质量的21%,说法错误,符合题意;

B、乙图中,水下的白磷未燃烧,铜片上的白磷燃烧了,说明磷燃烧需要和空气接触,说法正确,不符合题意;

C、薄铜片上的白磷燃烧,生成白色固体P2O5固体,冒出白烟,说法正确,不符合题意;

D、点燃红磷后,要迅速放入集气瓶中,说法正确,不符合题意;

故选A。

3.C

【解析】

A、②③中白磷和红磷都不燃烧,不可以得出白磷、红磷的着火点不同,不符合题意;

B、对比①③,白磷、红磷都与氧气接触,温度相同,白磷燃烧,红磷不燃烧,说明燃烧需要达到可燃物的着火点,白磷、红磷都是可燃物,不符合题意;

C、对比①②,铜片上的白磷与氧气接触,燃烧,水底的白磷隔绝氧气,不燃烧,可以得出燃烧需要氧气,符合题意;

D、给②中的白磷通入氧气,白磷与氧气接触,达到了着火点,满足燃烧的条件,可以燃烧,不符合题意。

故选C。

4.D

【解析】

A、用坩埚钳夹住,从下方点燃,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好,是因为手帕上的水汽化吸热,使手帕的温度低于手帕的着火点;而不是手帕不可燃,故选项说法错误。

B、用坩埚钳夹住,从下方点燃,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好,是因为手帕上的水汽化吸热,使手帕的温度低于手帕的着火点;而不是接触不到氧气,棉手帕不会燃烧,故选项说法错误。

C、用坩埚钳夹住,从下方点燃,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好,是因为手帕上的水汽化吸热,使手帕的温度低于手帕的着火点;而不是棉手帕被酒精浸湿、导致着火点升高,着火点是一个定值,不会被升高,故选项说法错误。

D、用坩埚钳夹住,从下方点燃,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好,是因为手帕上的水汽化吸热,使温度低于手帕的着火点,故选项说法正确。

故选:D。

5.A

【解析】

A、白磷和红磷都是可燃物,该实验不能探究有可燃物这一条件,选项说法符合题意;

B、开水中白磷没有通入氧气时,不燃烧,通入氧气时,白磷燃烧,对比可知,燃烧的条件之一是:与氧气接触,该实验能探究与氧气接触这一条件,选项说法不合题意;

C、对比开水中通入氧气时,白磷燃烧、红磷不燃烧可知,燃烧的条件之一是:温度达到可燃物的着火点,该实验能探究温度达到可燃物的着火点这一条件,选项说法不合题意;

D、由分析可知,该实验可以探究可燃物燃烧的探究,该实验能探究燃烧条件,选项说法不合题意。故选:A。

6.C

【解析】

A、煤做成蜂窝状,增大了煤与氧气的接触面积,能使煤充分燃烧,故A错误。

B、金属具有导热性,是热的良导体,当金属丝制成的线圈罩在蜡烛火焰上,金属丝由于吸热,致使燃烧产生的热量被快速传递,温度降到蜡烛的着火点以下,从而使蜡烛火焰熄灭,故B错误。

C、镁能在二氧化碳中燃烧,则金属镁燃烧的火灾不能用二氧化碳灭火,故C正确。

D、当火柴头斜向下时,燃烧产生的热量能给火柴梗预热,容易达到其着火点,所以更容易持续燃烧。而火柴头向上时,燃烧产生的热量随热空气上升,不能给火柴梗加热,火柴梗达不到其着火点,容易熄灭,故D错误。

故选C。

7.B

【解析】

A、实验1中铜片上的白磷燃烧、红磷不燃烧,分析燃烧的条件:都与空气接触,都具有可燃性,通过红磷未燃烧,说明了红磷的着火点比白磷高;故A正确,不符合题意;

B、图2中水下白磷能燃烧,是因为与氧气接触,温度达到着火点,符合燃烧条件,故B错误,符合题意;

C、实验2中如果停止通入氧气,燃着的白磷会熄灭,因为没有了氧气,白磷不能燃烧,故C正确,不符合题意;

D、通过实验1和2可知,可燃物燃烧需要氧气(或空气),并达到着火点,故D正确,不符合题意。

故选:B。

8.C

【解析】

A. 烧杯中的热水给热水中的白磷提供了热量,而且能使热水中的白磷与空气隔绝,此选项正确;

B. 红磷的着火点是240℃,白磷的着火点是40℃,而热水的温度是80℃,a与c对比说明可燃物燃烧条件之一是温度要达到着火点,此选项正确;

C. b与c是白磷和红磷,且红磷与氧气接触,白磷与氧气不接触,不能证明可燃物燃烧的条件之一是可燃物与氧气接触,此选项错误;

D. 与Y型瓶加塞子比较,小气球能缓冲管内压强变化,同时防止白烟进入空气中污染空气,此选项正确。

故选C。

9.B

【解析】

A、气球的作用是收集磷燃烧产生的白烟,防止污染空气,故A正确;

B、试管的白磷能燃烧,烧杯中的白磷不能燃烧,红磷不能燃烧,故B错误;

C、热水的作用是:升高温度,隔绝空气,故C正确;

D、由此实验得出燃烧的条件是:可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点,故D正确。故选B。

10.D

【解析】

A、①和②中的白磷都不能燃烧,不能证明可燃物燃烧必须达到一定温度,故A错误;

B、②中白磷温度达到着火点,不与氧气接触,不能燃烧;③中白磷与氧气接触,温度没有达到着火点,不能燃烧,所以不能证明可燃物燃烧必须达到一定温度,故B错误;

C、②和④中的区别是说明燃烧需要氧气,不能证明可燃物燃烧必须达到一定温度,故C错误;

D、③和④中的区别是说明燃烧需要达到着火点,就是说可燃物燃烧必须达到一定温度,故D正确。故选D

【点睛】

对于多因素(多变量)的问题,常常采用控制因素(变量)的方法,把多因素的问题变成多个单因素的问题。每一次只改变其中的某一个因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物的影响,分别加以研究,最后再综合解决。

11. (1) 酒精 燃烧需要可燃物 (2) 达到可燃物的着火点 (3) 熄灭 可燃物要与氧气接触

【解析】

(1)酒精具有可燃性,水没有可燃性,所以沾有酒精的棉花燃烧;说明燃烧需要可燃物。

(2)滤纸碎片和乒乓球碎片都与氧气接触,在加热过程中,由于乒乓球碎片的着火点较低,首先燃烧起来,说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点。

(3)A烧杯中的蜡烛燃烧耗尽了烧杯中的氧气后,慢慢熄灭,B烧杯中的蜡烛正常燃烧,这说明可燃物燃烧需要与氧气接触。

12. (1)4P+5O22P2O5 (2)不能与氧气接触

【解析】

(1)白磷燃烧生成五氧化二磷,反应的化学方程式为:。

(2)A、C为白磷,B为红磷,用酒精灯对准A加热一段时间,A、B、C三处的燃烧情况为C先燃烧,B后燃烧,A不燃烧,是因为A中的白磷是可燃物,温度能达到着火点,由于放在水中,不能与氧气接触。

13. (1) 白磷的着火点 氧气 氧气 红磷的着火点 白磷的着火点 氧气 (2) 水中的白磷燃烧,冒出大量白烟

【解析】

(1)铜片上的白磷燃烧起来,是因为白磷具有可燃性,温度达到白磷的着火点,又与氧气接触。铜片上的红磷不燃烧,这是因为红磷虽然与氧气接触,但温度没有达到红磷的着火点。水中的白磷不燃烧,这是因为水中白磷温度超过白磷的着火点,而不与氧气接触;

(2)若将烧杯上的铜片移走,并用一根玻璃导管对着水中的白磷吹入空气。将观察到的现象是:水中的白磷燃烧,冒出大量白烟;

14. (1) ③ (2) ① (3) ② (4) AB

【解析】

(1)图一所示实验改变的变量是可燃物,其他条件不变,因此说明燃烧应具备的条件是③有可燃物;

(2)图二所示实验改变的变量是是否与氧气充分接触,其他条件不变,说明燃烧应具备的条件是①与氧气接触;

(3)图三所示实验改变的变量是温度是否到达燃点,其他条件不变,铜片上白磷到达燃点燃烧,而红磷温度没达到燃点不燃烧,说明燃烧应具备的条件是②温度达到着火点;

(4)因为白磷的着火点只有40度,因此需要浸没在水中保存,因此选择A。红磷的着火点较高因此少量红磷可用广口试剂瓶,密封保存,因此选择B。故选AB。

15. (1)温度未达到红磷的着火点 (2) 加热 隔绝氧气 (3)

3H2O + P2O5 = 2H3PO4 (4) 可燃物燃烧需要温度达到着火点 (5) C中白磷不燃烧,D中白磷燃烧

【解析】

(1)红磷的着火点为260℃。热水无法加热钢片到达该温度,所以红磷不燃烧。故填:温度未达到红磷的着火点。

(2)热水加热铜片,起到加热的作用。热水隔绝了水中的白磷与氧气接触,起到了隔绝氧气的作用。故填:加热,隔绝氧气。

(3)反应物为五氧化二磷与水,生成物为磷酸(H3PO4)。根据质量守恒定律,化学方程式为:3H2O + P2O5 = 2H3PO4。

(4)B、D中白磷均与氧气接触,但水的温度不同。所以探究的是可燃物燃烧需要温度达到着火点。

(5)要验证可燃物燃烧需要O2,需要温度达到可燃物着火点,一份白磷与氧气接触,一份白磷不与氧气接触。故进行对比的实验是CD。看到C中白磷不燃烧,D中白磷燃烧可以说明可燃物燃烧需要O2。故填:C中白磷不燃烧,D中白磷燃烧。

16. (1) 2H2O22H2O+O2↑ 催化 (2) 燃烧匙中白磷不燃烧是因为未达到白磷的着火点,烧杯中白磷未燃烧是因为没有与O2接触 导管口有气泡冒出,白磷燃烧 (3) 具有助燃性

【解析】

(1)过氧化氢在二氧化锰的催化作用下生成水和氧气,二氧化锰起催化作用;故填:2H2O22H2O+O2↑;催化;

(2)根据燃烧的条件可知,燃烧匙中白磷不燃烧是因为未达到白磷的着火点,烧杯中白磷未燃烧是因为没有与O2接触;推入H2O2溶液后,生成氧气,氧气通过导管进入烧杯,所以观察到烧杯中的现象是导管口有气泡冒出,因为热水的温度达到了白磷的着火点,所以热水中的白磷燃烧;故填:燃烧匙中白磷不燃烧是因为未达到白磷的着火点,烧杯中白磷未燃烧是因为没有与O2接触;导管口有气泡冒出,白磷燃烧;

(3)实验2中打开止水夹,推入H2O2溶液,过氧化氢在二氧化锰的催化作用下生成了氧气,观察到木炭燃烧得更剧烈,由此得出氧气具有助燃性;故填:具有助燃性。

【点睛】

此题考查燃烧的条件、氧气的性质、化学方程式的书写、压强的变化等知识,有一定的难度。燃烧的条件分析;燃烧的条件是:物质具有可燃性、与氧气接触、达到着火点。

答案第1页,共2页

一、单选题,共10小题

1.(2021·全国·九年级课时练习)为研究铁丝的粗细对铁在氧气中燃烧的影响,下列实验能达到目的是

A.在同一瓶氧气中,先后进行不同粗、细铁丝的燃烧实验

B.在两瓶不同浓度的氧气中,分别同时进行粗、细铁丝的燃烧实验

C.在两瓶相同浓度的氧气中,分别同时进行粗、细铁丝的燃烧实验

D.在两瓶不同浓度的氧气中,分别同时进行相同铁丝的燃烧实验

2.(2021·全国·九年级课时练习)如图所示实验,下列说法错误的是

由甲图可知,O2占空气质量的21%

B.由乙图可知,白磷燃烧需要和空气接触

C.薄铜片上的白磷燃烧,冒出白烟

D.点燃红磷后,要迅速放入集气瓶中

3.(2021·全国·九年级课时练习)下图所示的实验可用于探究燃烧的条件

下列说法正确的是

A.对比②③,可以得出白磷、红磷的着火点不同

B.对比①③,可以得出燃烧需要可燃物

C.对比①②,可以得出燃烧需要氧气

D.水可以用来灭火,所以即使给②中的白磷通入氧气,燃烧也不能发生

4.(2021·全国·九年级课时练习)将棉手帕放入60%左右的酒精中浸湿,用坩埚钳夹住点燃,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好。下列有关该实验的叙述正确的是( )

A.棉手帕不是可燃物,不能燃烧

B.棉手帕接触不到氧气,不能燃烧

C.被酒精浸湿后,棉手帕的着火点升高了

D.酒精中的水蒸发使温度达不到棉手帕的着火点

5.(2020·全国·九年级课时练习)如图所示的实验不能探究的燃烧条件是

A.有可燃物

B.与氧气接触

C.温度达到可燃物的着火点

D.无法判断

6.(2021·全国·九年级课时练习)下列关于燃烧现象的解释或分析正确的是

A.图a中将煤球变成蜂窝煤后再燃烧,其目的是延长煤燃烧的时间

B.图b中蜡烛火焰很快熄灭,是因为金属丝阻碍空气的流动

C.图c中的现象可知,金属镁燃烧的火灾不能用二氧化碳灭火

D.图d中火柴头斜向下时更容易燃烧,是因为降低了火柴梗的着火点

7.(2020·全国·九年级课时练习)下图是一组用于研究可燃物燃烧条件的对比实验,对有关实验现象和结论的判断错误的是( )

A.实验1中红磷未燃烧,说明红磷的着火点高于白磷

B.实验2中白磷燃烧,说明实验2中的热水温度高于实验1

C.实验2中如果停止通入氧气,燃着的白磷会熄灭

D.可燃物燃烧需要氧气(或空气),并达到着火点

8.(2020·广东·九年级课时练习)如图所示,将白磷(a)和红磷(c)分装于Y形试管的2个支管中,管口系牢小气球,将2个支管同时伸入相同深度的热水(80℃)中,热水中还有一块白磷(b)。下列有关说法错误的是( )

A.烧杯中的热水的作用不仅提供热量,而且能隔绝空气

B.a与c对比中说明可燃物燃烧条件之一是温度要达到着火点

C.b与c对比说明可燃物燃烧的条件之一是可燃物与氧气接触

D.与Y型瓶加塞子比较,小气球能缓冲管内压强变化

9.(2022·全国·九年级课时练习)关于如图所示探究燃烧条件的实验中,说法不正确的是( )

A.气球的作用是收集磷燃烧产生的白烟,防止污染空气

B.观察到的现象:试管和烧杯中的白磷能燃烧,红磷不能燃烧

C.热水的作用是:升高温度,隔绝空气

D.由此实验得出燃烧的条件是:可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点

10.(2021·全国·九年级课时练习)某同学设计了如下图实验证明可燃物燃烧与氧气、温度有关。其中证明可燃物燃烧必须达到一定温度的实验是( )

编号 实验① 实验② 实验③ 实验④

装 置

现象 白磷不燃烧 白磷不燃烧 白磷不燃烧 白磷燃烧

A.①和② B.②和③ C.②和④ D.③和④

二、非选择题,共6小题

11.(2021·全国·九年级课时练习)请填空。

实验步骤 实验现象 实验结论

(1)用棉花分别蘸酒精和水,放在酒精灯火焰上加热片刻 蘸_________的棉花燃烧 通过此实验,可以说明燃烧的条件之一是:_____________

(2)从乒乓球和滤纸上各剪下一小片(同样大小),如图分别放在薄铜片的两侧,加热铜片的中部,观察现象 乒乓球碎片先燃烧 通过此实验,可以说明燃烧的条件之一是:温度需要_________

(3)点燃两支蜡烛, 在其中一支蜡烛上倒扣一个 A烧杯, 另一支蜡烛放在 B 烧杯中 A烧杯中蜡烛______,B烧杯中蜡烛正常燃烧 过此实验,可以说明燃烧的条件之一是:___________

12.(2020·全国·九年级课时练习)某校化学兴趣小组的同学用如图装置进行实验,探究燃烧的条件。已知白磷着火点为40℃,红磷着火点为240℃,酒精灯火焰温度为500℃,请和他们一起思考:

(1)写出白磷燃烧的化学方程式____________。

(2)A、C为白磷,B为红磷,用酒精灯对准A加热一段时间,A、B、C三处的燃烧情况为C先燃烧,B后燃烧,A不燃烧,请写出A不燃烧的原因_________。

13.(2020·全国·九年级课时练习)为了探究燃烧的条件,设计如下实验:实验装置如图所示,在250mL烧杯中,注入200mL热水,并投入一小块白磷,烧杯口盖上薄铜片,铜片一端放一小块已用滤纸吸干水的白磷,另一端放一小堆红磷(白磷着火点为40℃,红磷着火点为200℃)。不一会儿,观察到:

(1)铜片上的白磷燃烧起来,这是因为白磷具有可燃性,温度达到______又与______接触。铜片上的红磷不燃烧,这是因为红磷虽然与______接触但温度没有达到______。水中的白磷不燃烧,这是因为水中白磷温度超过______,而不与______接触。

(2)若将烧杯上的铜片移走,并用一根玻璃导管对着水中的白磷吹入空气。你将观察到的现象是______。

14.(2021·全国·九年级课时练习)火的利用推动了人类文明的进程,观察下图:

选择序号回答(1)~(3):①与氧气接触②温度达到着火点③有可燃物

(1)图一所示实验现象,说明燃烧应具备的条件是__________________。

(2)图二烧杯中蜡烛渐渐熄灭,说明燃烧应具备的条件是__________________。

(3)图三铜片上白磷燃烧红磷不燃烧,说明燃烧应具备的条件是__________________。

(4)图三实验中所用药品的保存方法正确的是_________________(选填图四中的字母编号)。

15.(2021·全国·九年级课时练习)为了探究燃烧的条件,甲、乙两位同学分别设计了如图1、图2所示的实验装置。已知白磷和红磷的着火点分别是40℃、240℃。白磷燃烧生成的五氧化二磷是一种白色粉末,有毒,溶于水后能生成磷酸(H3PO4)。

实验探究一:请你根据甲同学设计的实验(装置A)图示回答下列有关问题:

(1)钢片上的红磷不燃烧,是因为_____。

(2)烧杯中热水的作用是_____、_____。

实验探究二:乙同学经过思考提出了问题,发现甲同学设计的实验对环境有危害,同时设计了自己的探究实验如图2(装置BCD)所示。请你回答下列问题:

(3)请写出五氧化二磷与水反应生成磷酸的化学方程式_____。

(4)设计B、D的目的是为了探究_____。

(5)能验证可燃物燃烧需要O2的现象是_____。

16.(2020·全国·九年级课时练习)某同学用如图所示装置分别进行“燃烧条件”和“氧气性质”的探究实验(已知:白磷的着火点为 40 ℃)。请回答下列问题:

内容步骤 【实验 1】燃烧条件 【实验 2】氧气性质

1 烧杯中盛有 80℃的热水,分别在燃烧匙和烧杯中导管口放置一小块白磷,塞紧瓶塞 烧杯中盛有 Ca(OH)2 溶液,燃烧匙中放入木炭,点燃木炭后,迅速将燃烧匙伸入瓶中,塞紧瓶塞

2 推入 H2O2 溶液 推入 H2O2 溶液

(1)H2O2 与 MnO2 接触时,发生反应的化学方程式为____________,MnO2 起________作用。

(2)实验 1 中,推入 H2O2 溶液,燃烧匙和水中的白磷均不燃烧,原因分别是_____;。打开止水夹,推入 H2O2溶液,观察到烧杯中的现象是______________。

(3)实验 2 中,打开止水夹,推入 H2O2 溶液,观察到木炭燃烧得更剧烈,由此得出氧气的性质是__________。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【解析】

研究铁丝的粗细对铁在氧气中燃烧的影响,则应控制铁丝的粗细不同,其他条件相同。所以设计实验应为在两瓶相同浓度的氧气中,分别同时进行粗、细铁丝的燃烧实验。

A、在同一瓶氧气中先后进行铁丝燃烧实验,因消耗氧气,氧气浓度不同。B、氧气浓度不同,D、氧气浓度不同,同时使用铁丝粗细相同。都不能用于探究铁丝的粗细对铁在氧气中燃烧的影响。

故选C。

2.A

【解析】

A、由甲图可知,O2占空气体积的21%,不是空气质量的21%,说法错误,符合题意;

B、乙图中,水下的白磷未燃烧,铜片上的白磷燃烧了,说明磷燃烧需要和空气接触,说法正确,不符合题意;

C、薄铜片上的白磷燃烧,生成白色固体P2O5固体,冒出白烟,说法正确,不符合题意;

D、点燃红磷后,要迅速放入集气瓶中,说法正确,不符合题意;

故选A。

3.C

【解析】

A、②③中白磷和红磷都不燃烧,不可以得出白磷、红磷的着火点不同,不符合题意;

B、对比①③,白磷、红磷都与氧气接触,温度相同,白磷燃烧,红磷不燃烧,说明燃烧需要达到可燃物的着火点,白磷、红磷都是可燃物,不符合题意;

C、对比①②,铜片上的白磷与氧气接触,燃烧,水底的白磷隔绝氧气,不燃烧,可以得出燃烧需要氧气,符合题意;

D、给②中的白磷通入氧气,白磷与氧气接触,达到了着火点,满足燃烧的条件,可以燃烧,不符合题意。

故选C。

4.D

【解析】

A、用坩埚钳夹住,从下方点燃,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好,是因为手帕上的水汽化吸热,使手帕的温度低于手帕的着火点;而不是手帕不可燃,故选项说法错误。

B、用坩埚钳夹住,从下方点燃,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好,是因为手帕上的水汽化吸热,使手帕的温度低于手帕的着火点;而不是接触不到氧气,棉手帕不会燃烧,故选项说法错误。

C、用坩埚钳夹住,从下方点燃,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好,是因为手帕上的水汽化吸热,使手帕的温度低于手帕的着火点;而不是棉手帕被酒精浸湿、导致着火点升高,着火点是一个定值,不会被升高,故选项说法错误。

D、用坩埚钳夹住,从下方点燃,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好,是因为手帕上的水汽化吸热,使温度低于手帕的着火点,故选项说法正确。

故选:D。

5.A

【解析】

A、白磷和红磷都是可燃物,该实验不能探究有可燃物这一条件,选项说法符合题意;

B、开水中白磷没有通入氧气时,不燃烧,通入氧气时,白磷燃烧,对比可知,燃烧的条件之一是:与氧气接触,该实验能探究与氧气接触这一条件,选项说法不合题意;

C、对比开水中通入氧气时,白磷燃烧、红磷不燃烧可知,燃烧的条件之一是:温度达到可燃物的着火点,该实验能探究温度达到可燃物的着火点这一条件,选项说法不合题意;

D、由分析可知,该实验可以探究可燃物燃烧的探究,该实验能探究燃烧条件,选项说法不合题意。故选:A。

6.C

【解析】

A、煤做成蜂窝状,增大了煤与氧气的接触面积,能使煤充分燃烧,故A错误。

B、金属具有导热性,是热的良导体,当金属丝制成的线圈罩在蜡烛火焰上,金属丝由于吸热,致使燃烧产生的热量被快速传递,温度降到蜡烛的着火点以下,从而使蜡烛火焰熄灭,故B错误。

C、镁能在二氧化碳中燃烧,则金属镁燃烧的火灾不能用二氧化碳灭火,故C正确。

D、当火柴头斜向下时,燃烧产生的热量能给火柴梗预热,容易达到其着火点,所以更容易持续燃烧。而火柴头向上时,燃烧产生的热量随热空气上升,不能给火柴梗加热,火柴梗达不到其着火点,容易熄灭,故D错误。

故选C。

7.B

【解析】

A、实验1中铜片上的白磷燃烧、红磷不燃烧,分析燃烧的条件:都与空气接触,都具有可燃性,通过红磷未燃烧,说明了红磷的着火点比白磷高;故A正确,不符合题意;

B、图2中水下白磷能燃烧,是因为与氧气接触,温度达到着火点,符合燃烧条件,故B错误,符合题意;

C、实验2中如果停止通入氧气,燃着的白磷会熄灭,因为没有了氧气,白磷不能燃烧,故C正确,不符合题意;

D、通过实验1和2可知,可燃物燃烧需要氧气(或空气),并达到着火点,故D正确,不符合题意。

故选:B。

8.C

【解析】

A. 烧杯中的热水给热水中的白磷提供了热量,而且能使热水中的白磷与空气隔绝,此选项正确;

B. 红磷的着火点是240℃,白磷的着火点是40℃,而热水的温度是80℃,a与c对比说明可燃物燃烧条件之一是温度要达到着火点,此选项正确;

C. b与c是白磷和红磷,且红磷与氧气接触,白磷与氧气不接触,不能证明可燃物燃烧的条件之一是可燃物与氧气接触,此选项错误;

D. 与Y型瓶加塞子比较,小气球能缓冲管内压强变化,同时防止白烟进入空气中污染空气,此选项正确。

故选C。

9.B

【解析】

A、气球的作用是收集磷燃烧产生的白烟,防止污染空气,故A正确;

B、试管的白磷能燃烧,烧杯中的白磷不能燃烧,红磷不能燃烧,故B错误;

C、热水的作用是:升高温度,隔绝空气,故C正确;

D、由此实验得出燃烧的条件是:可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点,故D正确。故选B。

10.D

【解析】

A、①和②中的白磷都不能燃烧,不能证明可燃物燃烧必须达到一定温度,故A错误;

B、②中白磷温度达到着火点,不与氧气接触,不能燃烧;③中白磷与氧气接触,温度没有达到着火点,不能燃烧,所以不能证明可燃物燃烧必须达到一定温度,故B错误;

C、②和④中的区别是说明燃烧需要氧气,不能证明可燃物燃烧必须达到一定温度,故C错误;

D、③和④中的区别是说明燃烧需要达到着火点,就是说可燃物燃烧必须达到一定温度,故D正确。故选D

【点睛】

对于多因素(多变量)的问题,常常采用控制因素(变量)的方法,把多因素的问题变成多个单因素的问题。每一次只改变其中的某一个因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物的影响,分别加以研究,最后再综合解决。

11. (1) 酒精 燃烧需要可燃物 (2) 达到可燃物的着火点 (3) 熄灭 可燃物要与氧气接触

【解析】

(1)酒精具有可燃性,水没有可燃性,所以沾有酒精的棉花燃烧;说明燃烧需要可燃物。

(2)滤纸碎片和乒乓球碎片都与氧气接触,在加热过程中,由于乒乓球碎片的着火点较低,首先燃烧起来,说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点。

(3)A烧杯中的蜡烛燃烧耗尽了烧杯中的氧气后,慢慢熄灭,B烧杯中的蜡烛正常燃烧,这说明可燃物燃烧需要与氧气接触。

12. (1)4P+5O22P2O5 (2)不能与氧气接触

【解析】

(1)白磷燃烧生成五氧化二磷,反应的化学方程式为:。

(2)A、C为白磷,B为红磷,用酒精灯对准A加热一段时间,A、B、C三处的燃烧情况为C先燃烧,B后燃烧,A不燃烧,是因为A中的白磷是可燃物,温度能达到着火点,由于放在水中,不能与氧气接触。

13. (1) 白磷的着火点 氧气 氧气 红磷的着火点 白磷的着火点 氧气 (2) 水中的白磷燃烧,冒出大量白烟

【解析】

(1)铜片上的白磷燃烧起来,是因为白磷具有可燃性,温度达到白磷的着火点,又与氧气接触。铜片上的红磷不燃烧,这是因为红磷虽然与氧气接触,但温度没有达到红磷的着火点。水中的白磷不燃烧,这是因为水中白磷温度超过白磷的着火点,而不与氧气接触;

(2)若将烧杯上的铜片移走,并用一根玻璃导管对着水中的白磷吹入空气。将观察到的现象是:水中的白磷燃烧,冒出大量白烟;

14. (1) ③ (2) ① (3) ② (4) AB

【解析】

(1)图一所示实验改变的变量是可燃物,其他条件不变,因此说明燃烧应具备的条件是③有可燃物;

(2)图二所示实验改变的变量是是否与氧气充分接触,其他条件不变,说明燃烧应具备的条件是①与氧气接触;

(3)图三所示实验改变的变量是温度是否到达燃点,其他条件不变,铜片上白磷到达燃点燃烧,而红磷温度没达到燃点不燃烧,说明燃烧应具备的条件是②温度达到着火点;

(4)因为白磷的着火点只有40度,因此需要浸没在水中保存,因此选择A。红磷的着火点较高因此少量红磷可用广口试剂瓶,密封保存,因此选择B。故选AB。

15. (1)温度未达到红磷的着火点 (2) 加热 隔绝氧气 (3)

3H2O + P2O5 = 2H3PO4 (4) 可燃物燃烧需要温度达到着火点 (5) C中白磷不燃烧,D中白磷燃烧

【解析】

(1)红磷的着火点为260℃。热水无法加热钢片到达该温度,所以红磷不燃烧。故填:温度未达到红磷的着火点。

(2)热水加热铜片,起到加热的作用。热水隔绝了水中的白磷与氧气接触,起到了隔绝氧气的作用。故填:加热,隔绝氧气。

(3)反应物为五氧化二磷与水,生成物为磷酸(H3PO4)。根据质量守恒定律,化学方程式为:3H2O + P2O5 = 2H3PO4。

(4)B、D中白磷均与氧气接触,但水的温度不同。所以探究的是可燃物燃烧需要温度达到着火点。

(5)要验证可燃物燃烧需要O2,需要温度达到可燃物着火点,一份白磷与氧气接触,一份白磷不与氧气接触。故进行对比的实验是CD。看到C中白磷不燃烧,D中白磷燃烧可以说明可燃物燃烧需要O2。故填:C中白磷不燃烧,D中白磷燃烧。

16. (1) 2H2O22H2O+O2↑ 催化 (2) 燃烧匙中白磷不燃烧是因为未达到白磷的着火点,烧杯中白磷未燃烧是因为没有与O2接触 导管口有气泡冒出,白磷燃烧 (3) 具有助燃性

【解析】

(1)过氧化氢在二氧化锰的催化作用下生成水和氧气,二氧化锰起催化作用;故填:2H2O22H2O+O2↑;催化;

(2)根据燃烧的条件可知,燃烧匙中白磷不燃烧是因为未达到白磷的着火点,烧杯中白磷未燃烧是因为没有与O2接触;推入H2O2溶液后,生成氧气,氧气通过导管进入烧杯,所以观察到烧杯中的现象是导管口有气泡冒出,因为热水的温度达到了白磷的着火点,所以热水中的白磷燃烧;故填:燃烧匙中白磷不燃烧是因为未达到白磷的着火点,烧杯中白磷未燃烧是因为没有与O2接触;导管口有气泡冒出,白磷燃烧;

(3)实验2中打开止水夹,推入H2O2溶液,过氧化氢在二氧化锰的催化作用下生成了氧气,观察到木炭燃烧得更剧烈,由此得出氧气具有助燃性;故填:具有助燃性。

【点睛】

此题考查燃烧的条件、氧气的性质、化学方程式的书写、压强的变化等知识,有一定的难度。燃烧的条件分析;燃烧的条件是:物质具有可燃性、与氧气接触、达到着火点。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件