粤沪版物理八年级上册 1.2 测量长度和时间 复习课件 (共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 粤沪版物理八年级上册 1.2 测量长度和时间 复习课件 (共42张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-07-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

第一章 走进物理世界

1.2 测量长度和时间

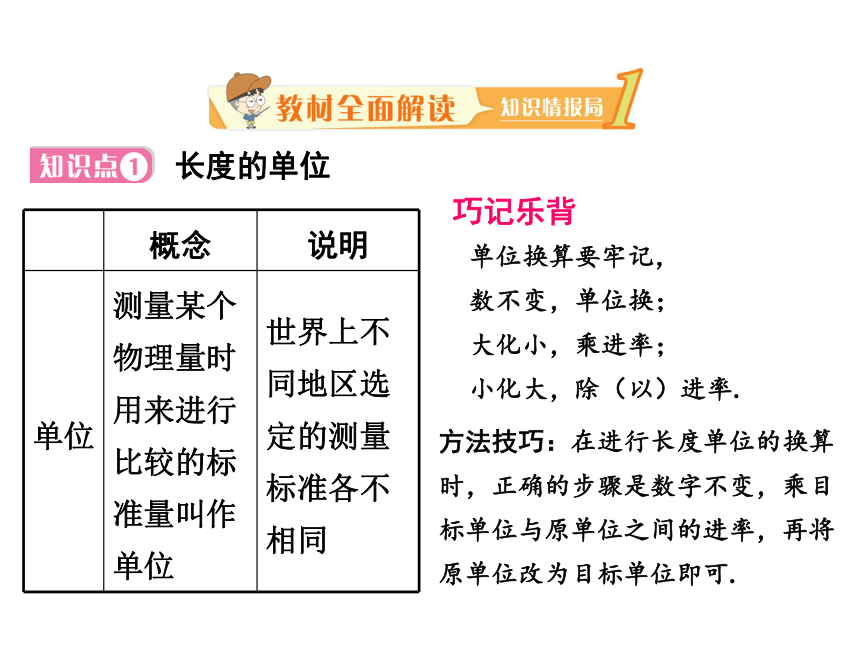

长度的单位

概念 说明

单位 测量某个物理量时用来进行比较的标准量叫作单位 世界上不同地区选定的测量标准各不相同

巧记乐背

单位换算要牢记,

数不变,单位换;

大化小,乘进率;

小化大,除(以)进率.

方法技巧:在进行长度单位的换算时,正确的步骤是数字不变,乘目标单位与原单位之间的进率,再将原单位改为目标单位即可.

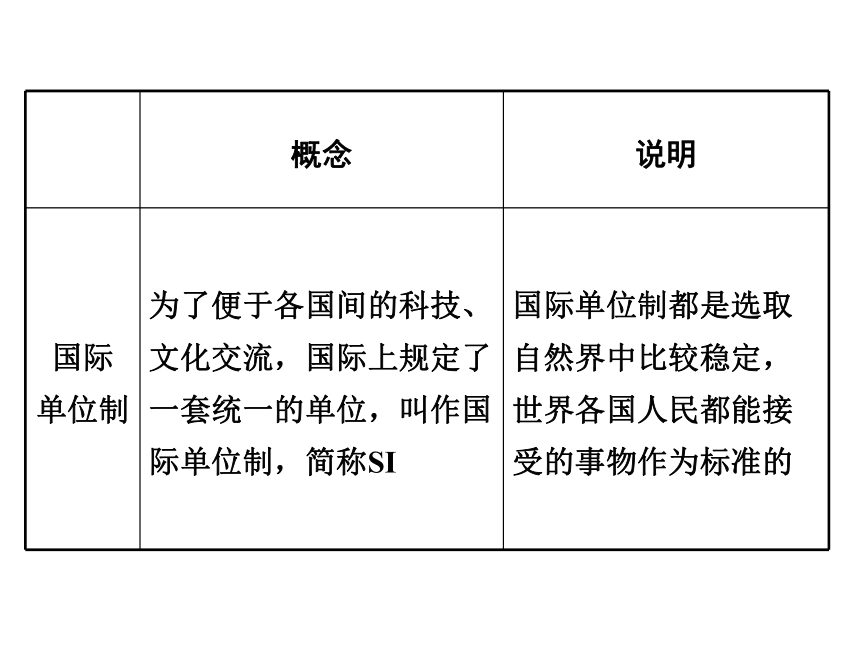

概念 说明

国际

单位制 为了便于各国间的科技、文化交流,国际上规定了一套统一的单位,叫作国际单位制,简称SI 国际单位制都是选取自然界中比较稳定,世界各国人民都能接受的事物作为标准的

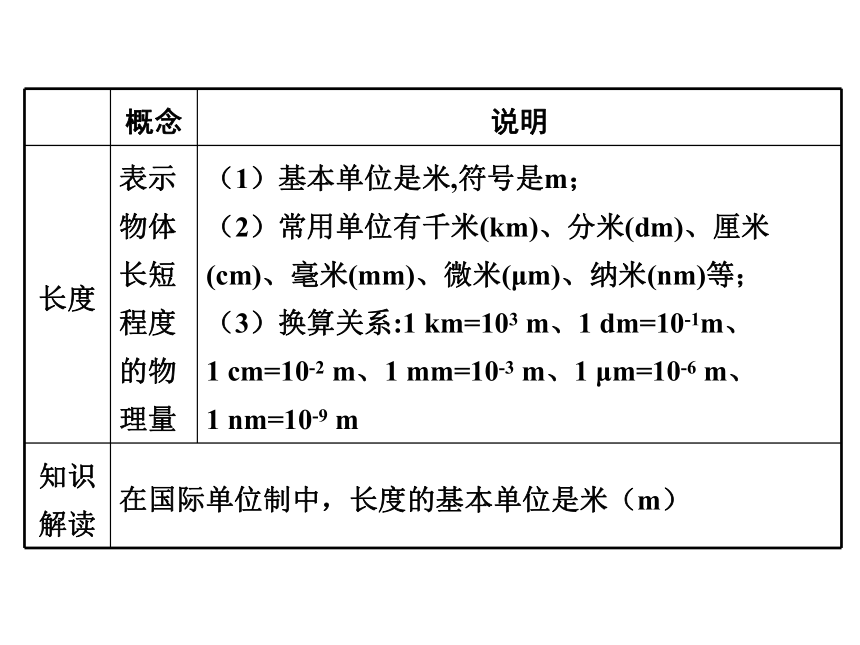

概念 说明

长度 表示物体长短程度的物理量 (1)基本单位是米,符号是m;

(2)常用单位有千米(km)、分米(dm)、厘米

(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)等;

(3)换算关系:1 km=103 m、1 dm=10-1m、

1 cm=10-2 m、1 mm=10-3 m、1 μm=10-6 m、

1 nm=10-9 m

知识解读 在国际单位制中,长度的基本单位是米(m)

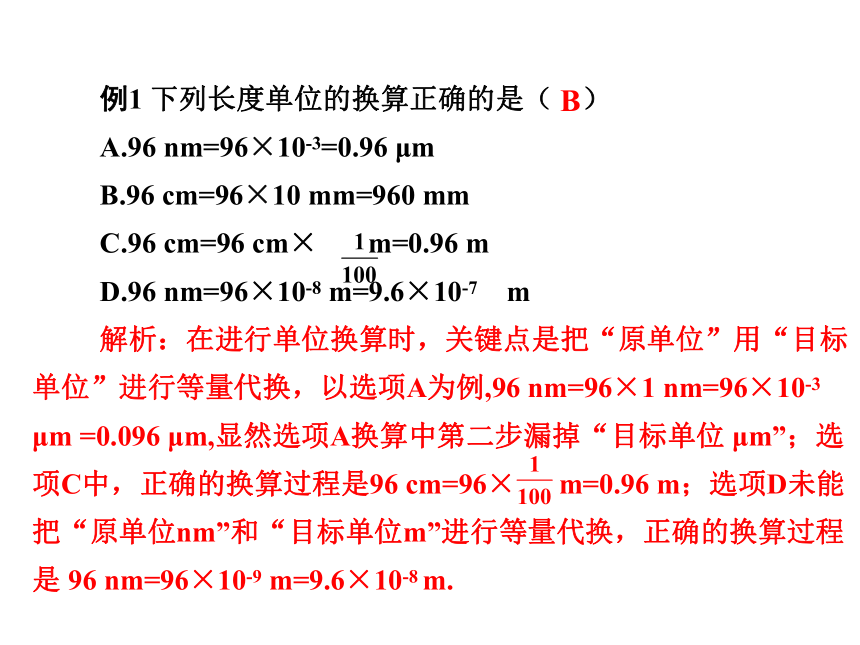

例1 下列长度单位的换算正确的是( )

A.96 nm=96×10-3=0.96 μm

B.96 cm=96×10 mm=960 mm

C.96 cm=96 cm× m=0.96 m

D.96 nm=96×10-8 m=9.6×10-7 m

解析:在进行单位换算时,关键点是把“原单位”用“目标单位”进行等量代换,以选项A为例,96 nm=96×1 nm=96×10-3 μm =0.096 μm,显然选项A换算中第二步漏掉“目标单位 μm”;选项C中,正确的换算过程是96 cm=96× m=0.96 m;选项D未能把“原单位nm”和“目标单位m”进行等量代换,正确的换算过程是 96 nm=96×10-9 m=9.6×10-8 m.

B

长度的测量

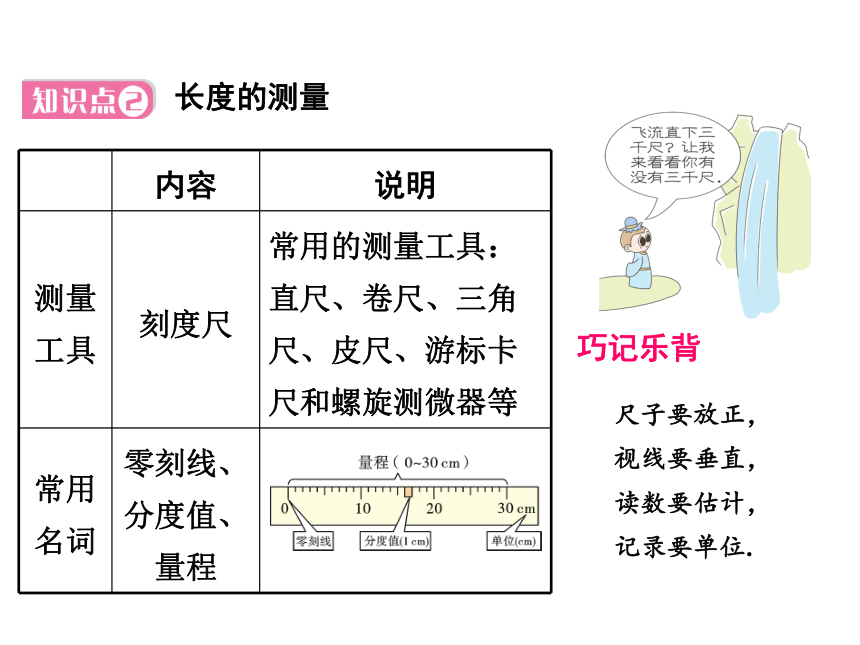

内容 说明

测量

工具 刻度尺 常用的测量工具:直尺、卷尺、三角尺、皮尺、游标卡尺和螺旋测微器等

常用

名词 零刻线、分度值、量程

巧记乐背

尺子要放正,

视线要垂直,

读数要估计,

记录要单位.

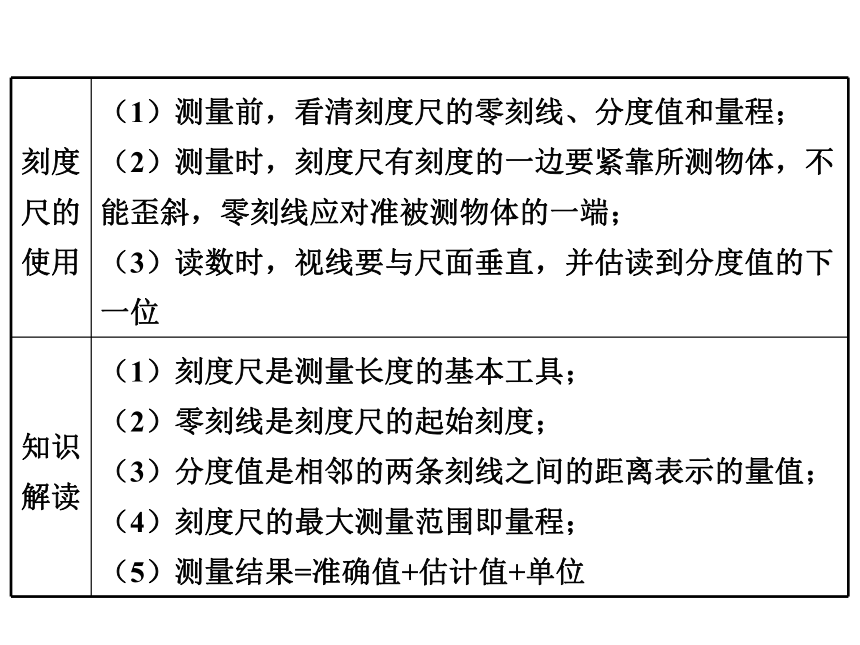

刻度

尺的

使用 (1)测量前,看清刻度尺的零刻线、分度值和量程;

(2)测量时,刻度尺有刻度的一边要紧靠所测物体,不能歪斜,零刻线应对准被测物体的一端;

(3)读数时,视线要与尺面垂直,并估读到分度值的下

一位

知识

解读 (1)刻度尺是测量长度的基本工具;

(2)零刻线是刻度尺的起始刻度;

(3)分度值是相邻的两条刻线之间的距离表示的量值;

(4)刻度尺的最大测量范围即量程;

(5)测量结果=准确值+估计值+单位

刻度尺的分度值不同,所达到的精确程度不同.

如图1-2-1所示,A刻度尺的分度值是1 mm,能精确到毫米,所测长度可读为3.80 cm,其中3.8 cm是准确值,0.00 cm是估读值.B刻度尺的分度值是1 cm,能精确到厘米,所测长度为3.8 cm,其中3 cm是准确值,0.8 cm是估读值.B刻度尺没有A刻度尺精确,反过来,当我们读出3.80 cm时,就要知道所用刻度尺的分度值是1 mm,所以测量值3.80 cm和3.8 cm的意义是不同的.

图1-2-1

例2 (福建漳州中考)如图1-2-2所示,要正确测出物体A的长度,应选_____(填“甲”或“乙”)图,物体A的长度为______.

解析:乙图中用刻度尺测量物体A的长度时没有将物体的左端与“0”刻线对齐,而是与刻度尺的最左端对齐,故乙测法错误;甲图中两条相邻刻线之间的距离(分度值)是1 mm,物体的长度是6.05 cm-4.00 cm=2.05 cm.

图1-2-2

甲

2.05 cm

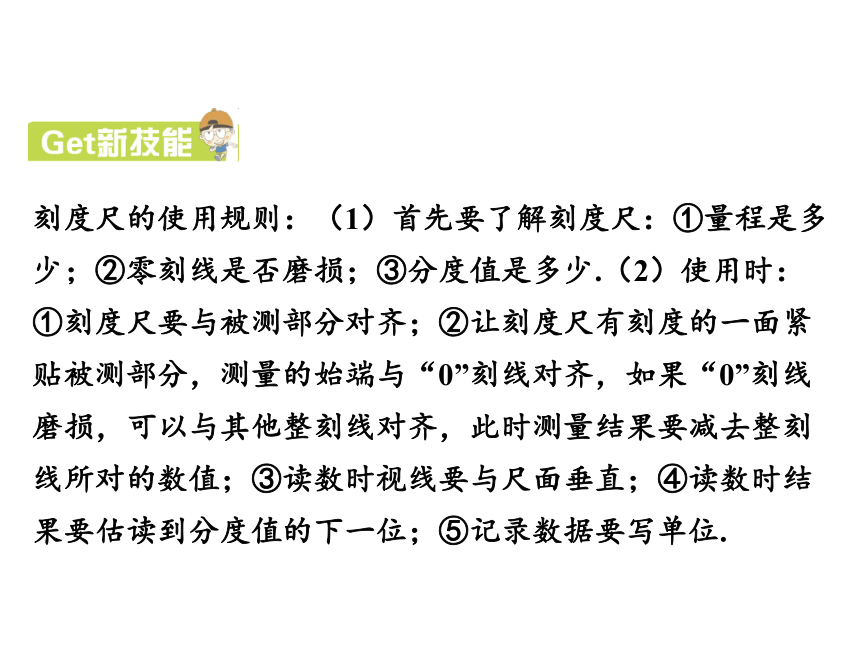

刻度尺的使用规则:(1)首先要了解刻度尺:①量程是多少;②零刻线是否磨损;③分度值是多少.(2)使用时:①刻度尺要与被测部分对齐;②让刻度尺有刻度的一面紧贴被测部分,测量的始端与“0”刻线对齐,如果“0”刻线磨损,可以与其他整刻线对齐,此时测量结果要减去整刻线所对的数值;③读数时视线要与尺面垂直;④读数时结果要估读到分度值的下一位;⑤记录数据要写单位.

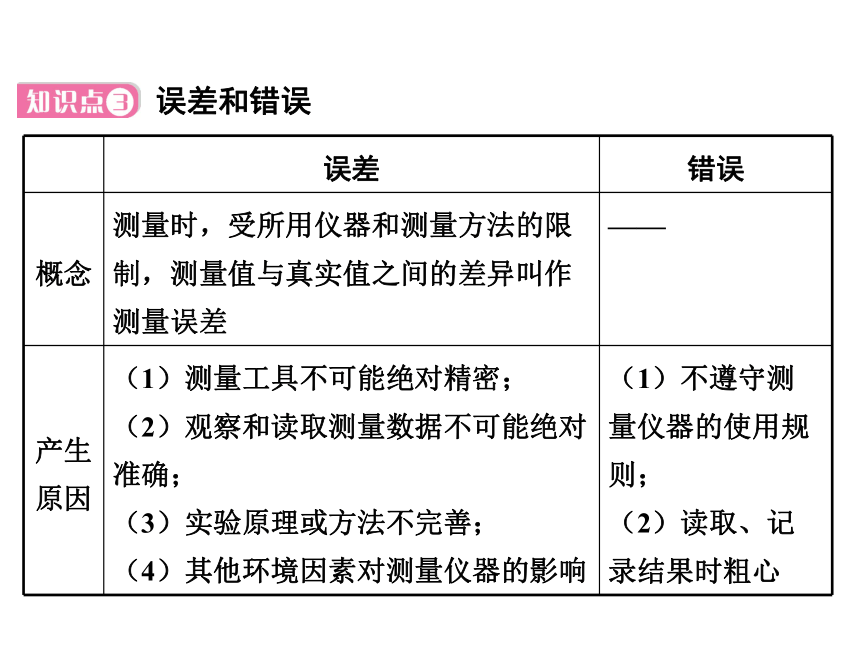

误差和错误

误差 错误

概念 测量时,受所用仪器和测量方法的限制,测量值与真实值之间的差异叫作测量误差 ——

产生

原因 (1)测量工具不可能绝对精密;

(2)观察和读取测量数据不可能绝对

准确;

(3)实验原理或方法不完善;

(4)其他环境因素对测量仪器的影响 (1)不遵守测

量仪器的使用规

则;

(2)读取、记

录结果时粗心

误差 错误

减小

或避

免方

法 (1)采用更加精密的测量仪器;

(2)多次测量求平均值;

(3)改进实验方法;

(4)不可避免,只能减小 采用正确的测量方法并细心记录就可以避免

知识

解读 误差可以减小,但不能消除,错误是可以避免的.在采取多次测量求平均值的方法减小误差时,应注意两点:

(1)先将测量数据中的错误数据去掉;

(2)求得的结果保留有效数字的位数与测量值保持一致,并不是保留的位数越多越好

例3 下列对误差和错误的理解中正确的是( )

A.误差就是测量中产生的错误

B.只要我们认真测量,误差和错误都可以避免

C.只要选用精密的测量仪器就可以消除误差

D.误差只可能减小,不可能避免

解析:误差是在正确测量的情况下,测量值与真实值之间存在的差异,不是错误,故A错误;测量中应该尽量减小误差,却不能避免误差,误差不同于错误,错误是不遵守测量仪器的使用规则测出的结果,它是可以避免的,而误差是不可避免的,故B、C错误,D正确.

D

时间的单位及测量

内容 说明

时间

单位 基本单位:秒(s);常用单位:时(h)、分(min)、毫秒(ms)、微秒(μs)、纳秒(ns) 单位间的换算关系:

1 h=60 min=3.6×103 s、

1 min=60 s、1 ms=1×10-3 s、

1 μs=1×10-6 s、1 ns=10-9 s

测量

工具 停表、机械表、电子表、钟表、光电计时器等

知

识

解

读 停表的使用:

(1)调:按下归零按钮,使秒针指在“0”刻线处;

(2)按:按动秒针控制按钮开始计时;

(3)停:计时结束时按动秒针控制按钮,秒针停在最后计时处;

(4)读:首先读出小表盘上的整分钟数(不包括半分钟数),然后读出大表盘的秒数,若小表盘的分钟数大于半分钟,则大表盘读31,32……,若小表盘的分钟数没过半分钟,则大表盘读0,1,2……,读出停表上两指针所对应的时间值,用小表盘的分针所指的示数加上大表盘的秒针所指的示数(注意单位统一)就是测量值

例4 如图1-2-3所示,停表的读数是_____min _____ s.

解析:由题图知在停表的小表盘上,每1 min之间有2个小格,所以1个小格代表0.5 min,指针在“3”和“4”之间,偏向“3”的一侧,所以分针指示的时间为3 min,且大表盘应读0,1,2……这一圈刻度;在停表的大表盘上,每1 s之间有10个小格,所以1个小格代表0.1 s,指针在4.4 s处,所以秒针指示的时间为4.4 s,即停表的读数为3 min 4.4 s.

图1-2-3

4.4

3

停表读数时应按先小表盘后大表盘的顺序读取两指针的示数,最后记录结果为大表盘的读数加上小表盘的读数.

测量长度时记录错误

例5 如图1-2-4所示,用刻度尺测物体的长度,所测物体的长度是_______.

图1-2-4

解析:由题图知,在每1 cm之间有10个小格,所以1个小格代表的长度为1 mm,也就是此刻度尺的分度值为 1 mm;物体的起始端在6.00 cm处,末端在9.80 cm处,所以物体的长度L=9.80 cm-6.00 cm=3.80 cm.

3.80 cm

错解:9.80 cm、3.8 cm、3.80

注意:错因是分不清刻度尺的分度值,忘记估读到分度值的下一位;用零刻线磨损的刻度尺测量物体的长度时,只看末端就直接读数;当被测物体的末端与刻度尺的某一刻线恰好对齐时,忽略了在测量值后面加估读值“0”;记录的结果不带单位等.

求平均值出错

例6 同一长度的五次测量记录分别是:25.1 mm、25.2 mm、25.1 mm、27.2 mm、25.3 mm,根据以上测量记录可知,这一物体的长度应记作_______mm.

解析:27.2 mm与其他四个测量结果比较,差别最大,所以此数值是错误的,应该舍去,则物体的长度L =

≈25.2 mm.

25.2

错解:25.6

注意:认为物体长度为25.6 mm,错因是没有将错误数据27.2 mm去掉就取平均值了.用同一刻度尺测同一物体的长度时准确值应是相同的,有差异的只是估读值,而27.2 mm与其他数据相比明显存在差异, 这不是误差,而是错误,取平均值作为物体的长度时,应将该数据去掉,平均值的位数应与测量值的位数相同.

题型一 长度的单位及各单位间的换算

例7 人教版《物理》课本长258.0 mm,合_______m, _______ μm.

思路导图

只换单位不换数值

明确原单位与目标单位的换算关系

进行单位之间的等量代换

解析:单位换算目标是mm→m、mm→μm.它们之间的换算关系分别是1 m=103 mm、1 mm=103 μm.换算过程为258.0 mm=258.0×10-3 m=0.258 m,258.0 mm=258.0×103 μm=2.58×105 μm.

答案:0.258 2.58×105

题型二 刻度尺及其使用

例8 用图1-2-5所示的刻度尺来测金属块的长度,下列测量结果正确的是( )

A.8.60 cm

B.1.60 cm

C.1.6 cm

D.以上结果都不正确

图1-2-5

解析:由题图可知,该刻度尺的分度值是0.1 cm,金属块左端对准的刻线是7.00 cm,右端对准的刻线是8.60 cm,所以金属块的长度是8.60 cm-7.00 cm=1.60 cm.故选B.

答案:B

思路导图

观察刻度尺的分度值是多少

看清物体的两端与哪处刻线对齐

两刻线所对应的刻度之差即为物体的长度

例9 某同学用刻度尺测量钢球的直径,测得的四次结果分别是1.82 cm、1.87 cm、1.68 cm、1.81 cm,则小球的直径应取( )

A.1.83 cm B.1.833 cm

C.1.76 cm D.1.759 cm

解析:由题目所给测量结果可知,数据1.68 cm是错误的,应去掉;在求平均值时,平均值的位数应与测量值的位数相同,则钢球的直径d= ≈1.83 cm,故选A.

题型三 测量误差

A

题型四 测量时间

例10 如图1-2-6所示是两种常用的测量时间的工具.其中甲表叫,大表盘的分度值是.若体育课上要测量跑200 m的时间,应用_____(填“甲”或“乙”)表;要测量一场电影的时间,应用_____ (填“甲”或“乙”)表.图中所示甲表的读数为.

图1-2-6

解析:题图所示的两种计时工具,甲表叫停表,大表盘分度值是0.1 s,小表盘分度值是0.5 min,测量的准确程度较高,所以在体育课上要测量跑200 m的时间,应用此表.乙表叫钟表,分度值是1 min,一周最大读数是12 h,测量一场电影的时间,选择钟表即可.由图甲知,在停表的小表盘上,每1 min之间有2个小格,所以1个小格代表0.5 min,指针在“3”和“4”之间,偏向“4”一侧,所以分针指示的时间为3 min,且大表盘应读31,32,33……,这一圈刻度;在停表的大表盘上,每1 s之间有10个小格,所以1个小格代表0.1 s,指针在37.5 s处,所以秒针指示的时间为37.5 s,即停表的读数为3 min 37.5 s.

答案:停表 0.1 s 甲 乙 3 min 37.5 s

例11 图1-2-7中的甲、乙两图是同一把平放在同一张白纸上的透明刻度尺正放和反放的照片,图丙是其沿刻线方向的横截面图.刻度尺的刻线是用油漆喷上去的.由图乙可以看到,每个数字和刻线的右侧都有一个阴影.

图1-2-7

(1)利用图丙说明,该刻度尺的刻线喷在图丙中所标的A、B、C、D的哪个部位?为什么?

(2)一般都将刻度尺带刻线的一侧做得较薄,这样做的好处是什么?

解析:(1)刻线喷在刻度尺背面,刻度尺薄的一侧,由题图丙知C处较薄,所以刻度尺的刻线喷在C处,目的是让刻线靠近被测物体,减小测量误差.(2)刻度尺有刻线的一边做得较薄,是为了在使用刻度尺画线的时候笔尖贴近刻度尺,线更容易画直.同时由于笔尖贴近刻线,更容易画出符合要求的线段.

答案:(1)C处;为了让刻线靠近被测物体,减小测量误差.(2)刻度尺可以紧靠被测物体;在使用刻度尺画线的时候笔尖贴近刻度尺,线更容易画直,同时由于笔尖贴近刻线,更容易画出长度符合要求的线段.

知识链接

(1)刻度尺的使用:①使用刻度尺时应让有刻线的一侧紧靠被测物体;②物体的一端对准整刻线或“0”刻线;③读数时视线与尺面垂直;④要估读到分度值的下一位;⑤记录结果包括数值和单位.

(2)刻度尺的制作原理:刻线喷在刻度尺较薄的一侧的背面,这样做是为了所画的线更准确、更标准.

解读中考:本节主要考查长度、时间的单位及各单位间的换算,刻度尺、停表的正确使用等.刻度尺的正确使用、停表的读数是考查的热点,题型多为选择题、填空题和实验题.

考点一 刻度尺的使用

教材第10页“活动2”

仔细观察图1-19所示的测铅笔长度的方法,并回答下面的问题:

图1-19

(1)刻度尺应该怎样摆放?

刻度尺要紧靠被测量的物体,零刻线要对准.

例12 (贵州黔西南中考)如图1-2-8所示,读数时视线正确的是____(填“A”或“B”),物体的长度读数为_____cm.

解析:读数时,视线要与尺面垂直,故选B;由题图知,刻度尺的分度值是1 mm,物体的起始位置对应的刻度值是5.00 cm,末端对应的刻度值是7.48 cm,则物体的长度L=7.48 cm-5.00 cm=2.48 cm.

图1-2-8

2.48

B

考点二 停表的使用

教材第13页“测量时间的工具”

停表的读数

首先读出小表盘上的整分钟数(不包括半分钟数),然后读出大表盘上的秒数,若小表盘的分钟数大于半分钟,则大表盘读31,32……,若小表盘的分钟数没过半分钟,则大表盘读0,1,2……,读出停表上两指针所对应的时间值,用小表盘对应的分钟数加上大表盘对应的秒数(注意单位统一)就是测量值.

例13 (广西贺州中考)如图1-2-9所示,机械停表的读数是_____________,合计______ s.

图1-2-9

解析:停表的小表盘分度值为0.5 min,指针所指时间在3 min与4 min之间,刚超过3 min;大表盘的分度值为0.5 s,指针所指的时间在10 s处,故停表读数为3 min 10 s=190 s.

190

3 min 10 s

例13 小明用一把如图1-2-10所示的刻度尺测量物理书的宽度,他的测量方法如图所示,图中是他读数时眼睛的位置.

图1-2-10

(1)请指出小明测量中的一个错误:___________.

(2)纠正错误后小明前后测量了四次,读数分别是25.98 cm、26.00 cm、26.02 cm、26.42 cm.其中错误的数据是______.该课本的宽度应为cm.他多次测量的目的是_______.

核心素养

(3)下列关于误差与错误的说法正确的是_______.

A.读数时多估读几位数字,可以减小误差

B.误差就是错误

C.只要测量时认真仔细,工具精密,就不会有误差

D.测量时误差不可避免

(4)若有一把金属材料制成的刻度尺,且这种金属材料在温度不同时,其长度变化很明显(热胀冷缩),则在严冬季节用它测量物体的长度时,其测量结果将________(填“偏大”“偏小”或“不变”).

解析:(1)由题图知,刻度尺的使用有以下错误:刻度尺没有沿着被测物体放正;读数时视线没有与尺面垂直;刻度尺的刻线没有紧贴被测物体.(2)四次读数中,26.42 cm与其他数据相差较大,属于错误数据,应去除;物理课本的宽度L=25.98 cm+26.00 cm+26.02 cm3=26.00 cm;用刻度尺测物理课本的宽度需要多次测量,多次测量的目的是取平均值减小误差.(3)测量时应该估读到分度值的下一位,再多估读几位没有意义,故A错误;测量时出现误差,不等于出现了错误,错误是可以避免的,而误差是不能避免的,故B错误,D正确;误差是难以避免的,但测量

时认真仔细,工具精密,可以减小误差,故C错误.(4)由于金属的热胀冷缩,严冬季节,尺子实际长度变短,而刻度依然是原来标注的刻度,所以用它测量物体的长度时,其测量结果会偏大.

答案:(1)读数时视线没有与尺面垂直(或刻度尺没有沿着被测物体放正或刻度尺没有紧贴被测物体)(2)26.42 cm26.00减小误差(3)D(4)偏大1.3长度和时间测量的应用

第一章 走进物理世界

1.2 测量长度和时间

长度的单位

概念 说明

单位 测量某个物理量时用来进行比较的标准量叫作单位 世界上不同地区选定的测量标准各不相同

巧记乐背

单位换算要牢记,

数不变,单位换;

大化小,乘进率;

小化大,除(以)进率.

方法技巧:在进行长度单位的换算时,正确的步骤是数字不变,乘目标单位与原单位之间的进率,再将原单位改为目标单位即可.

概念 说明

国际

单位制 为了便于各国间的科技、文化交流,国际上规定了一套统一的单位,叫作国际单位制,简称SI 国际单位制都是选取自然界中比较稳定,世界各国人民都能接受的事物作为标准的

概念 说明

长度 表示物体长短程度的物理量 (1)基本单位是米,符号是m;

(2)常用单位有千米(km)、分米(dm)、厘米

(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)等;

(3)换算关系:1 km=103 m、1 dm=10-1m、

1 cm=10-2 m、1 mm=10-3 m、1 μm=10-6 m、

1 nm=10-9 m

知识解读 在国际单位制中,长度的基本单位是米(m)

例1 下列长度单位的换算正确的是( )

A.96 nm=96×10-3=0.96 μm

B.96 cm=96×10 mm=960 mm

C.96 cm=96 cm× m=0.96 m

D.96 nm=96×10-8 m=9.6×10-7 m

解析:在进行单位换算时,关键点是把“原单位”用“目标单位”进行等量代换,以选项A为例,96 nm=96×1 nm=96×10-3 μm =0.096 μm,显然选项A换算中第二步漏掉“目标单位 μm”;选项C中,正确的换算过程是96 cm=96× m=0.96 m;选项D未能把“原单位nm”和“目标单位m”进行等量代换,正确的换算过程是 96 nm=96×10-9 m=9.6×10-8 m.

B

长度的测量

内容 说明

测量

工具 刻度尺 常用的测量工具:直尺、卷尺、三角尺、皮尺、游标卡尺和螺旋测微器等

常用

名词 零刻线、分度值、量程

巧记乐背

尺子要放正,

视线要垂直,

读数要估计,

记录要单位.

刻度

尺的

使用 (1)测量前,看清刻度尺的零刻线、分度值和量程;

(2)测量时,刻度尺有刻度的一边要紧靠所测物体,不能歪斜,零刻线应对准被测物体的一端;

(3)读数时,视线要与尺面垂直,并估读到分度值的下

一位

知识

解读 (1)刻度尺是测量长度的基本工具;

(2)零刻线是刻度尺的起始刻度;

(3)分度值是相邻的两条刻线之间的距离表示的量值;

(4)刻度尺的最大测量范围即量程;

(5)测量结果=准确值+估计值+单位

刻度尺的分度值不同,所达到的精确程度不同.

如图1-2-1所示,A刻度尺的分度值是1 mm,能精确到毫米,所测长度可读为3.80 cm,其中3.8 cm是准确值,0.00 cm是估读值.B刻度尺的分度值是1 cm,能精确到厘米,所测长度为3.8 cm,其中3 cm是准确值,0.8 cm是估读值.B刻度尺没有A刻度尺精确,反过来,当我们读出3.80 cm时,就要知道所用刻度尺的分度值是1 mm,所以测量值3.80 cm和3.8 cm的意义是不同的.

图1-2-1

例2 (福建漳州中考)如图1-2-2所示,要正确测出物体A的长度,应选_____(填“甲”或“乙”)图,物体A的长度为______.

解析:乙图中用刻度尺测量物体A的长度时没有将物体的左端与“0”刻线对齐,而是与刻度尺的最左端对齐,故乙测法错误;甲图中两条相邻刻线之间的距离(分度值)是1 mm,物体的长度是6.05 cm-4.00 cm=2.05 cm.

图1-2-2

甲

2.05 cm

刻度尺的使用规则:(1)首先要了解刻度尺:①量程是多少;②零刻线是否磨损;③分度值是多少.(2)使用时:①刻度尺要与被测部分对齐;②让刻度尺有刻度的一面紧贴被测部分,测量的始端与“0”刻线对齐,如果“0”刻线磨损,可以与其他整刻线对齐,此时测量结果要减去整刻线所对的数值;③读数时视线要与尺面垂直;④读数时结果要估读到分度值的下一位;⑤记录数据要写单位.

误差和错误

误差 错误

概念 测量时,受所用仪器和测量方法的限制,测量值与真实值之间的差异叫作测量误差 ——

产生

原因 (1)测量工具不可能绝对精密;

(2)观察和读取测量数据不可能绝对

准确;

(3)实验原理或方法不完善;

(4)其他环境因素对测量仪器的影响 (1)不遵守测

量仪器的使用规

则;

(2)读取、记

录结果时粗心

误差 错误

减小

或避

免方

法 (1)采用更加精密的测量仪器;

(2)多次测量求平均值;

(3)改进实验方法;

(4)不可避免,只能减小 采用正确的测量方法并细心记录就可以避免

知识

解读 误差可以减小,但不能消除,错误是可以避免的.在采取多次测量求平均值的方法减小误差时,应注意两点:

(1)先将测量数据中的错误数据去掉;

(2)求得的结果保留有效数字的位数与测量值保持一致,并不是保留的位数越多越好

例3 下列对误差和错误的理解中正确的是( )

A.误差就是测量中产生的错误

B.只要我们认真测量,误差和错误都可以避免

C.只要选用精密的测量仪器就可以消除误差

D.误差只可能减小,不可能避免

解析:误差是在正确测量的情况下,测量值与真实值之间存在的差异,不是错误,故A错误;测量中应该尽量减小误差,却不能避免误差,误差不同于错误,错误是不遵守测量仪器的使用规则测出的结果,它是可以避免的,而误差是不可避免的,故B、C错误,D正确.

D

时间的单位及测量

内容 说明

时间

单位 基本单位:秒(s);常用单位:时(h)、分(min)、毫秒(ms)、微秒(μs)、纳秒(ns) 单位间的换算关系:

1 h=60 min=3.6×103 s、

1 min=60 s、1 ms=1×10-3 s、

1 μs=1×10-6 s、1 ns=10-9 s

测量

工具 停表、机械表、电子表、钟表、光电计时器等

知

识

解

读 停表的使用:

(1)调:按下归零按钮,使秒针指在“0”刻线处;

(2)按:按动秒针控制按钮开始计时;

(3)停:计时结束时按动秒针控制按钮,秒针停在最后计时处;

(4)读:首先读出小表盘上的整分钟数(不包括半分钟数),然后读出大表盘的秒数,若小表盘的分钟数大于半分钟,则大表盘读31,32……,若小表盘的分钟数没过半分钟,则大表盘读0,1,2……,读出停表上两指针所对应的时间值,用小表盘的分针所指的示数加上大表盘的秒针所指的示数(注意单位统一)就是测量值

例4 如图1-2-3所示,停表的读数是_____min _____ s.

解析:由题图知在停表的小表盘上,每1 min之间有2个小格,所以1个小格代表0.5 min,指针在“3”和“4”之间,偏向“3”的一侧,所以分针指示的时间为3 min,且大表盘应读0,1,2……这一圈刻度;在停表的大表盘上,每1 s之间有10个小格,所以1个小格代表0.1 s,指针在4.4 s处,所以秒针指示的时间为4.4 s,即停表的读数为3 min 4.4 s.

图1-2-3

4.4

3

停表读数时应按先小表盘后大表盘的顺序读取两指针的示数,最后记录结果为大表盘的读数加上小表盘的读数.

测量长度时记录错误

例5 如图1-2-4所示,用刻度尺测物体的长度,所测物体的长度是_______.

图1-2-4

解析:由题图知,在每1 cm之间有10个小格,所以1个小格代表的长度为1 mm,也就是此刻度尺的分度值为 1 mm;物体的起始端在6.00 cm处,末端在9.80 cm处,所以物体的长度L=9.80 cm-6.00 cm=3.80 cm.

3.80 cm

错解:9.80 cm、3.8 cm、3.80

注意:错因是分不清刻度尺的分度值,忘记估读到分度值的下一位;用零刻线磨损的刻度尺测量物体的长度时,只看末端就直接读数;当被测物体的末端与刻度尺的某一刻线恰好对齐时,忽略了在测量值后面加估读值“0”;记录的结果不带单位等.

求平均值出错

例6 同一长度的五次测量记录分别是:25.1 mm、25.2 mm、25.1 mm、27.2 mm、25.3 mm,根据以上测量记录可知,这一物体的长度应记作_______mm.

解析:27.2 mm与其他四个测量结果比较,差别最大,所以此数值是错误的,应该舍去,则物体的长度L =

≈25.2 mm.

25.2

错解:25.6

注意:认为物体长度为25.6 mm,错因是没有将错误数据27.2 mm去掉就取平均值了.用同一刻度尺测同一物体的长度时准确值应是相同的,有差异的只是估读值,而27.2 mm与其他数据相比明显存在差异, 这不是误差,而是错误,取平均值作为物体的长度时,应将该数据去掉,平均值的位数应与测量值的位数相同.

题型一 长度的单位及各单位间的换算

例7 人教版《物理》课本长258.0 mm,合_______m, _______ μm.

思路导图

只换单位不换数值

明确原单位与目标单位的换算关系

进行单位之间的等量代换

解析:单位换算目标是mm→m、mm→μm.它们之间的换算关系分别是1 m=103 mm、1 mm=103 μm.换算过程为258.0 mm=258.0×10-3 m=0.258 m,258.0 mm=258.0×103 μm=2.58×105 μm.

答案:0.258 2.58×105

题型二 刻度尺及其使用

例8 用图1-2-5所示的刻度尺来测金属块的长度,下列测量结果正确的是( )

A.8.60 cm

B.1.60 cm

C.1.6 cm

D.以上结果都不正确

图1-2-5

解析:由题图可知,该刻度尺的分度值是0.1 cm,金属块左端对准的刻线是7.00 cm,右端对准的刻线是8.60 cm,所以金属块的长度是8.60 cm-7.00 cm=1.60 cm.故选B.

答案:B

思路导图

观察刻度尺的分度值是多少

看清物体的两端与哪处刻线对齐

两刻线所对应的刻度之差即为物体的长度

例9 某同学用刻度尺测量钢球的直径,测得的四次结果分别是1.82 cm、1.87 cm、1.68 cm、1.81 cm,则小球的直径应取( )

A.1.83 cm B.1.833 cm

C.1.76 cm D.1.759 cm

解析:由题目所给测量结果可知,数据1.68 cm是错误的,应去掉;在求平均值时,平均值的位数应与测量值的位数相同,则钢球的直径d= ≈1.83 cm,故选A.

题型三 测量误差

A

题型四 测量时间

例10 如图1-2-6所示是两种常用的测量时间的工具.其中甲表叫,大表盘的分度值是.若体育课上要测量跑200 m的时间,应用_____(填“甲”或“乙”)表;要测量一场电影的时间,应用_____ (填“甲”或“乙”)表.图中所示甲表的读数为.

图1-2-6

解析:题图所示的两种计时工具,甲表叫停表,大表盘分度值是0.1 s,小表盘分度值是0.5 min,测量的准确程度较高,所以在体育课上要测量跑200 m的时间,应用此表.乙表叫钟表,分度值是1 min,一周最大读数是12 h,测量一场电影的时间,选择钟表即可.由图甲知,在停表的小表盘上,每1 min之间有2个小格,所以1个小格代表0.5 min,指针在“3”和“4”之间,偏向“4”一侧,所以分针指示的时间为3 min,且大表盘应读31,32,33……,这一圈刻度;在停表的大表盘上,每1 s之间有10个小格,所以1个小格代表0.1 s,指针在37.5 s处,所以秒针指示的时间为37.5 s,即停表的读数为3 min 37.5 s.

答案:停表 0.1 s 甲 乙 3 min 37.5 s

例11 图1-2-7中的甲、乙两图是同一把平放在同一张白纸上的透明刻度尺正放和反放的照片,图丙是其沿刻线方向的横截面图.刻度尺的刻线是用油漆喷上去的.由图乙可以看到,每个数字和刻线的右侧都有一个阴影.

图1-2-7

(1)利用图丙说明,该刻度尺的刻线喷在图丙中所标的A、B、C、D的哪个部位?为什么?

(2)一般都将刻度尺带刻线的一侧做得较薄,这样做的好处是什么?

解析:(1)刻线喷在刻度尺背面,刻度尺薄的一侧,由题图丙知C处较薄,所以刻度尺的刻线喷在C处,目的是让刻线靠近被测物体,减小测量误差.(2)刻度尺有刻线的一边做得较薄,是为了在使用刻度尺画线的时候笔尖贴近刻度尺,线更容易画直.同时由于笔尖贴近刻线,更容易画出符合要求的线段.

答案:(1)C处;为了让刻线靠近被测物体,减小测量误差.(2)刻度尺可以紧靠被测物体;在使用刻度尺画线的时候笔尖贴近刻度尺,线更容易画直,同时由于笔尖贴近刻线,更容易画出长度符合要求的线段.

知识链接

(1)刻度尺的使用:①使用刻度尺时应让有刻线的一侧紧靠被测物体;②物体的一端对准整刻线或“0”刻线;③读数时视线与尺面垂直;④要估读到分度值的下一位;⑤记录结果包括数值和单位.

(2)刻度尺的制作原理:刻线喷在刻度尺较薄的一侧的背面,这样做是为了所画的线更准确、更标准.

解读中考:本节主要考查长度、时间的单位及各单位间的换算,刻度尺、停表的正确使用等.刻度尺的正确使用、停表的读数是考查的热点,题型多为选择题、填空题和实验题.

考点一 刻度尺的使用

教材第10页“活动2”

仔细观察图1-19所示的测铅笔长度的方法,并回答下面的问题:

图1-19

(1)刻度尺应该怎样摆放?

刻度尺要紧靠被测量的物体,零刻线要对准.

例12 (贵州黔西南中考)如图1-2-8所示,读数时视线正确的是____(填“A”或“B”),物体的长度读数为_____cm.

解析:读数时,视线要与尺面垂直,故选B;由题图知,刻度尺的分度值是1 mm,物体的起始位置对应的刻度值是5.00 cm,末端对应的刻度值是7.48 cm,则物体的长度L=7.48 cm-5.00 cm=2.48 cm.

图1-2-8

2.48

B

考点二 停表的使用

教材第13页“测量时间的工具”

停表的读数

首先读出小表盘上的整分钟数(不包括半分钟数),然后读出大表盘上的秒数,若小表盘的分钟数大于半分钟,则大表盘读31,32……,若小表盘的分钟数没过半分钟,则大表盘读0,1,2……,读出停表上两指针所对应的时间值,用小表盘对应的分钟数加上大表盘对应的秒数(注意单位统一)就是测量值.

例13 (广西贺州中考)如图1-2-9所示,机械停表的读数是_____________,合计______ s.

图1-2-9

解析:停表的小表盘分度值为0.5 min,指针所指时间在3 min与4 min之间,刚超过3 min;大表盘的分度值为0.5 s,指针所指的时间在10 s处,故停表读数为3 min 10 s=190 s.

190

3 min 10 s

例13 小明用一把如图1-2-10所示的刻度尺测量物理书的宽度,他的测量方法如图所示,图中是他读数时眼睛的位置.

图1-2-10

(1)请指出小明测量中的一个错误:___________.

(2)纠正错误后小明前后测量了四次,读数分别是25.98 cm、26.00 cm、26.02 cm、26.42 cm.其中错误的数据是______.该课本的宽度应为cm.他多次测量的目的是_______.

核心素养

(3)下列关于误差与错误的说法正确的是_______.

A.读数时多估读几位数字,可以减小误差

B.误差就是错误

C.只要测量时认真仔细,工具精密,就不会有误差

D.测量时误差不可避免

(4)若有一把金属材料制成的刻度尺,且这种金属材料在温度不同时,其长度变化很明显(热胀冷缩),则在严冬季节用它测量物体的长度时,其测量结果将________(填“偏大”“偏小”或“不变”).

解析:(1)由题图知,刻度尺的使用有以下错误:刻度尺没有沿着被测物体放正;读数时视线没有与尺面垂直;刻度尺的刻线没有紧贴被测物体.(2)四次读数中,26.42 cm与其他数据相差较大,属于错误数据,应去除;物理课本的宽度L=25.98 cm+26.00 cm+26.02 cm3=26.00 cm;用刻度尺测物理课本的宽度需要多次测量,多次测量的目的是取平均值减小误差.(3)测量时应该估读到分度值的下一位,再多估读几位没有意义,故A错误;测量时出现误差,不等于出现了错误,错误是可以避免的,而误差是不能避免的,故B错误,D正确;误差是难以避免的,但测量

时认真仔细,工具精密,可以减小误差,故C错误.(4)由于金属的热胀冷缩,严冬季节,尺子实际长度变短,而刻度依然是原来标注的刻度,所以用它测量物体的长度时,其测量结果会偏大.

答案:(1)读数时视线没有与尺面垂直(或刻度尺没有沿着被测物体放正或刻度尺没有紧贴被测物体)(2)26.42 cm26.00减小误差(3)D(4)偏大1.3长度和时间测量的应用

同课章节目录

- 第一章 走进物理世界

- 1 希望你喜爱物理

- 2 测量长度和时间

- 3 长度和时间测量的应用

- 4 尝试科学探究

- 第二章 声音与环境

- 1 我们怎样听见声音

- 2 我们怎样区分声音

- 3 我们怎样区分声音(续)

- 4 让声音为人类服务

- 第三章 光和眼睛

- 1 光世界巡行

- 2 探究光的反射规律

- 3 探究平面镜成像特点

- 4 探究光的折射规律

- 5 奇妙的透镜

- 6 探究凸透镜成像规律

- 7 眼睛与光学仪器

- 第四章 物质形态及其变化

- 1 从地球变暖谈起

- 2 探究汽化和液化的特点

- 3 探究熔化和凝固的特点

- 4 升华和凝华

- 5 水循环与水资源

- 第五章 我们周围的物质

- 1 物体的质量

- 2 探究物质的密度

- 3 密度的应用

- 4 认识物质的一些物理属性

- 5 点击新材料