高中语文选择性必修上册:5.3《人皆有不忍人之心》同步练习(含答案)

文档属性

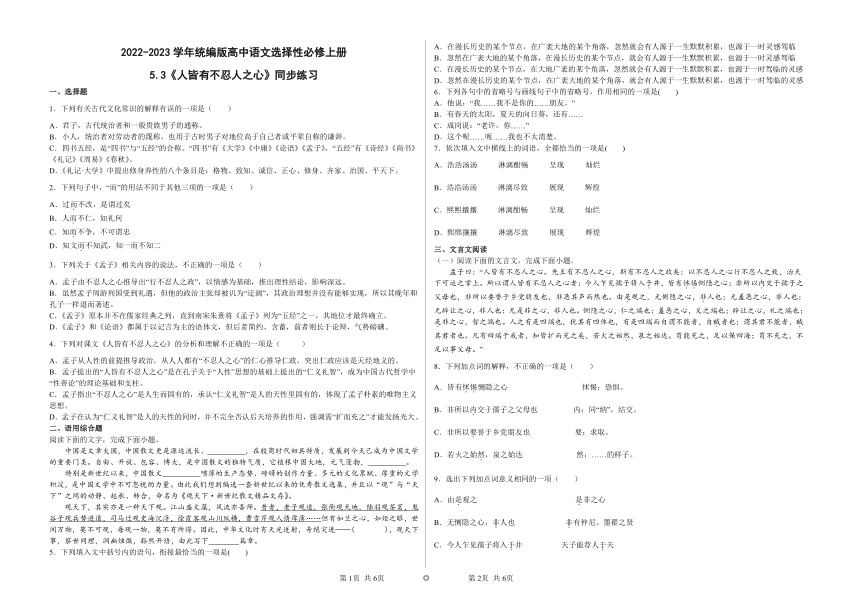

| 名称 | 高中语文选择性必修上册:5.3《人皆有不忍人之心》同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-24 16:14:19 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册

5.3《人皆有不忍人之心》同步练习

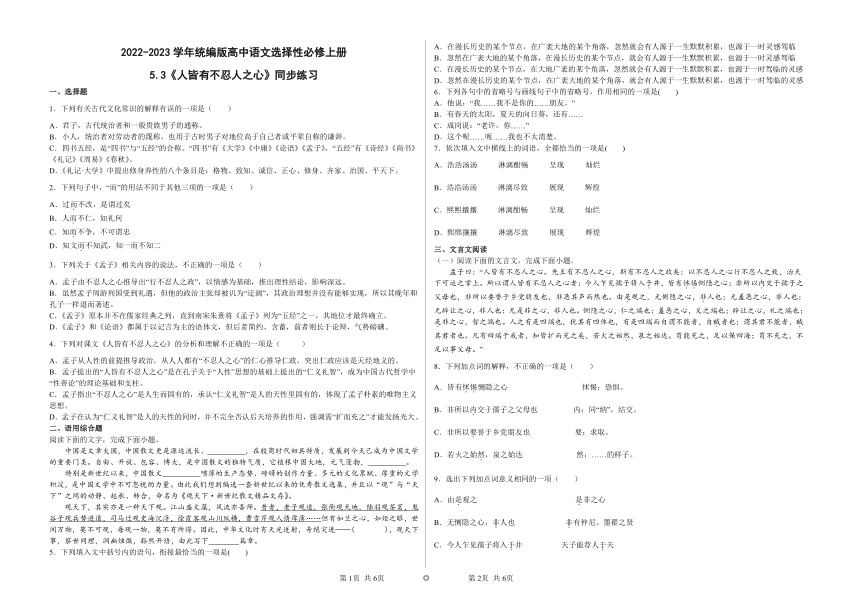

一、选择题

1.下列有关古代文化常识的解释有误的一项是( )

A.君子,古代统治者和一般贵族男子的通称。

B.小人,统治者对劳动者的蔑称,也用于古时男子对地位高于自己者或平辈自称的谦辞。

C.四书五经,是“四书”与“五经”的合称。“四书”有《大学》《中庸》《论语》《孟子》,“五经”有《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。

D.《礼记·大学》中提出修身养性的八个条目是:格物、致知、诚信、正心、修身、齐家、治国、平天下。

2.下列句子中,“而”的用法不同于其他三项的一项是( )

A.过而不改,是谓过矣

B.人而不仁,如礼何

C.知而不争,不可谓忠

D.知文而不知武,知一而不知二

3.下列关于《孟子》相关内容的说法,不正确的一项是( )

A.孟子由不忍人之心推导出“行不忍人之政”,以情感为基础,推出理性结论,影响深远。

B.虽然孟子周游列国受到礼遇,但他的政治主张却被讥为“迂阔”,其政治理想并没有能够实现,所以其晚年和孔子一样退而著述。

C.《孟子》原本并不在儒家经典之列,直到南宋朱熹将《孟子》列为“五经”之一,其地位才最终确立。

D.《孟子》和《论语》都属于以记言为主的语体文,但后者简约、含蓄,前者则长于论辩,气势磅礴。

4.下列对课文《人皆有不忍人之心》的分析和理解不正确的一项是( )

A.孟子从人性的前提推导政治,从人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政,突出仁政应该是天经地义的。

B.孟子提出的“人皆有不忍人之心”是在孔子关于“人性”思想的基础上提出的“仁义礼智”,成为中国古代哲学中“性善论”的理论基础和支柱。

C.孟子指出“不忍人之心”是人生而固有的,承认“仁义礼智”是人的天性里固有的,体现了孟子朴素的唯物主义思想。

D.孟子在认为“仁义礼智”是人的天性的同时,并不完全否认后天培养的作用,强调需“扩而充之”才能发扬光大。

二、语用综合题

阅读下面的文字,完成下面小题。

中国是文章大国,中国散文更是源远流长、 ,在殷商时代初具特质,发展到今天已成为中国文学的重要门类。自由、开放、包容、博大,是中国散文的独特气质,它植根中国大地,元气蓬勃, 。

特别是新世纪以来,中国散文 喷薄的生产态势、磅礴的创作力量、多元的文化禀赋、厚重的文学积淀,是中国文学中不可忽视的力量。由此我们想到编选一套新世纪以来的优秀散文选集,并且以“观”与“天下”之间的动静、起承、转合,命名为《观天下·新世纪散文精品文存》。

观天下,其实亦是一种天下观。江山盛文藻,风流亦吾师。昔者,老子观道,张衡观天地,陆羽观茶茗,鬼谷子观兵势进退,司马迁观史海沉浮,徐霞客观山川纵横,曹雪芹观人情厚薄……但有如兰之心,如炬之眼,世间万物,莫不可观,每观一物,莫不有所得。因此,中华文化时有天光迸射,奇绝突进——( ),观天下事,察世间理,洞幽烛微,豁然开悟,由此写下 篇章。

5.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.在漫长历史的某个节点,在广袤大地的某个角落,忽然就会有人源于一生默默积累,也源于一时灵感驾临

B.忽然在广袤大地的某个角落,在漫长历史的某个节点,就会有人源于一生默默积累,也源于一时灵感驾临

C.在漫长历史的某个节点,在大地广袤的某个角落,忽然就会有人源于一生默默积累,也源于一时驾临的灵感

D.忽然在漫长历史的某个节点,在广袤大地的某个角落,就会有人源于一生默默积累,也源于一时驾临的灵感

6.下列各句中的省略号与画线句子中的省略号,作用相同的一项是( )

A.他说:“我……我不是你的……朋友。”

B.有春天的太阳,夏天的向日葵,还有……

C.成岗说:“老许,你……”

D.这个呢……呃……我也不太清楚。

7.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.浩浩汤汤 淋漓酣畅 呈现 灿烂

B.浩浩汤汤 淋漓尽致 展现 辉煌

C.熙熙攘攘 淋漓酣畅 呈现 灿烂

D.熙熙攘攘 淋漓尽致 展现 辉煌

三、文言文阅读

(一)阅读下面的文言文,完成下面小题。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之致,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也,有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

8.下列加点词的解释,不正确的一项是( )

A.皆有怵惕恻隐之心 怵惕:恐惧。

B.非所以内交于孺子之父母也 内:同“纳”,结交。

C.非所以要誉于乡党朋友也 要:求取。

D.若火之始然,泉之始达 然:……的样子。

9.选出下列加点词意义相同的一项( )

A.由是观之 是非之心

B.无恻隐之心,非人也 非有仲尼、墨翟之贤

C.今人乍见孺子将入于井 天子能荐人于天

D.自贼者也 贼其君者也

10.下列各项中,对上面选段的理解不正确的一项是( )

A.孟子认为,如果国君有了怜爱别人的心,有了施行怜爱别人的政治,那么,治理天下就好像可以放在手掌上运转一样容易了。

B.本章是孟子阐述“性善”基本理论的一章,孟子认为“人之有是四端也,犹其有四体也”,仁义礼智四端和四肢一样,都是与生俱来的,固有的。

C.孟子所提出的“仁义礼智”都是发端于这种“不忍人之心”。“不忍人之心”更是成了中国古代哲学中的性善论”的理论基础和支柱。

D.孟子主张人性本善,强调天赋道德,推行仁爱政治,这些都是具有积极意义的。如果能扩充这四个善端,就能够用来侍奉父母,就足够用来安定天下。

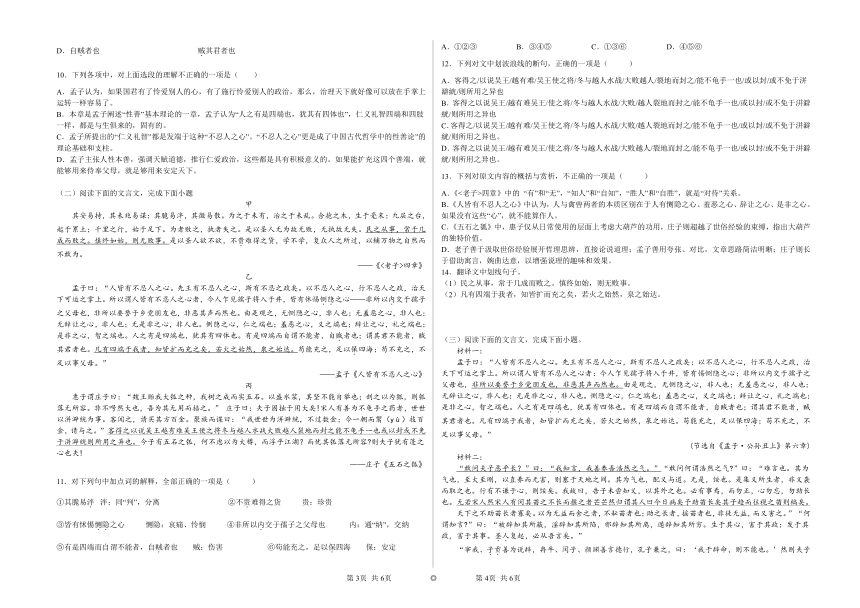

(二)阅读下面的文言文,完成下面小题

甲

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

——《<老子>四章》

乙

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心——非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

——孟子《人皆有不忍人之心》

丙

惠子谓庄子曰:“魏王贻我大瓠之种,我树之成而实五石。以盛水浆,其坚不能自举也;剖之以为瓢,则瓠落无所容。非不呺然大也,吾为其无用而掊之。” 庄子曰:夫子固拙于用大矣!宋人有善为不龟手之药者,世世以洴澼絖为事。客闻之,请买其方百金。聚族而谋曰:“我世世为洴澼絖,不过数金;今一朝而鬻(yù)技百金,请与之。”客得之以说吴王越有难吴王使之将冬与越人水战大败越人裂地而封之能不龟手一也或以封或不免于洴澼絖则所用之异也。今子有五石之瓠,何不虑以为大樽,而浮乎江湖?而忧其瓠落无所容 则夫子犹有蓬之心也夫!

——庄子《五石之瓠》

11.对下列句中加点词的解释,全部正确的一项是( )

①其脆易泮 泮:同“判”,分离 ②不贵难得之货 贵:珍贵

③皆有怵惕恻隐之心 恻隐:哀痛、怜悯 ④非所以内交于孺子之父母也 内:通“纳”,交纳

⑤有是四端而自谓不能者,自贼者也 贼:伤害 ⑥苟能充之,足以保四海 保:安定

A.①②③ B.③④⑤ C.①③⑥ D.④⑤⑥

12.下列对文中划波浪线的断句,正确的一项是( )

A.客得之/以说吴王/越有难/吴王使之将/冬与越人水战/大败越人/裂地而封之/能不龟手一也/或以封/或不免于洴澼絖/则所用之异也

B.客得之以说吴王/越有难吴王/使之将/冬与越人水战/大败/越人裂地而封之/能不龟手一也/或以封/或不免于洴澼絖/则所用之异也

C.客得之/以说吴王/越有难/吴王使之将/冬与越人水战/大败/越人裂地而封之/能不龟手一也/或以封/或不免于洴澼絖/则所用之异也。

D.客得之以说吴王/越有难吴王/使之将/冬与越人水战/大败越人/裂地而封之/能不龟手一也/或以封/或不免于洴澼絖/则所用之异也。

13.下列对原文内容的概括与赏析,不正确的一项是( )

A.《<老子>四章》中的 “有”和“无”,“知人”和“自知”,“胜人”和“自胜”,就是“对待”关系。

B.《人皆有不忍人之心》中认为,人与禽兽两者的本质区别在于人有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心。如果没有这些“心”,就不能算作人。

C.《五石之瓠》中,惠子仅从日常使用的层面上考虑大葫芦的功用,庄子则超越了世俗经验的束缚,指出大葫芦的独特价值。

D.老子善于汲取世俗经验展开哲理思辨,直接论说道理;孟子善用夸张、对比,文章思路简洁明晰;庄子则长于借助寓言,婉曲达意,以增强说理的趣味和效果。

14.翻译文中划线句子。

(1)民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

(2)凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。

(三)阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

(节选自《孟子·公孙丑上》第六章)

材料二:

“敢问夫子恶乎长?”曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”“敢问何谓浩然之气 ”曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道。无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不谦于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。无若宋人然宋人有闵其苗之不长而揠之者芒芒然归谓其人曰今日病矣予助苗长矣其子趋而往视之苗则槁矣。

天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,摇苗者也,非徒无益,而又害之。”“何谓知言 ”曰:“被辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。生于其心,害于其政;发于其政,害于其事。圣人复起,必从吾言矣。”

“宰我、子贡善为说辞,冉牛、闵子、颜渊善言德行,孔子兼之,曰:‘我于辞命,则不能也。’然则夫子既圣矣乎 ”

(节选自《孟子·公孙丑上》第二章)

15.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.无若宋人然/宋人有闵其苗之不长而揠之者/芒芒然归/谓其人曰/今日病矣/予助苗长矣/其子趋而往视之/苗则槁矣

B.无若宋人然/宋人有闵其苗之不长而揠之者/芒芒然/归谓其人曰/今日病矣/予助苗长矣/其子趋而往视/之苗则槁矣

C.无若宋人/然宋人有闵其苗之不长而揠之者/芒芒然/归谓其人曰/今日病矣予/助苗长矣/其子趋而往视之/苗则槁矣

D.无若宋人/然宋人有闵其苗之不长而揠之者/芒芒然归/谓其人曰/今日病矣/予助苗长矣/其子趋而往视/之苗则槁矣

16.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.四端,即“四心”,为孟子思想的重要概念;“四端说”是其“性善论”和仁政学说的基石。

B.四海,指国内,古人认为我国疆土四面环绕着大海,故称国境之内为四海或海内。

C.圣人,本指德高望重、有大智、已达完美境界的人,或指称某一领域出类拔萃者,如“书圣”王羲之,“画圣”顾恺之。

D.子贡,孔门十哲之一,姓端木,名赐,字子贡,善经商,有“端木遗风”之典传于后世。

17.下列对原文有关内容的概述和论证的分析,不正确的一项是( )

A.材料一中,孟子以人性为前提,以政治为指归,由仁心推导出仁政:不忍人之心是人固有之仁心,因而仁政也应该是天经地义的。

B.材料一中,孟子在讨论“人皆有不忍人之心”的原因时,以“见孺子将入于井,皆有忧惕恻隐之心”一事为例进行分析论证。

C.材料一中,孟子以“人之四体”喻“仁德之四端”,生动贴切,强调了“四端”与生俱来的特性,同时又为后文论述张本。

D.材料二通过公孙丑与孟子的问答,讨论了“何谓浩然之气”这一问题;这种问答体的形式,在后来的赋体文中经常出现。

18.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

(2)“敢问夫子恶乎长?”曰:“我知言,我善养吾浩然之气。

19.在材料二中,孟子认为怎样才能“养吾浩然之气”?请逐条陈述。

(四)阅读下面的文言文,完成下面小题。

文段一

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

(节选自《孟子·公孙丑上》,有删改)

文段二

盖尝求之于六经,至于《诗》与《春秋》之际,而后知圣人之道,始终本末,各有条理。夫正化之本,始于天下之易行。天下固知有父子也,父子不相贼,而足以为孝矣。天下固知有兄弟也,兄弟不相夺,而足以为悌矣。孝悌足而王道备。此固非有深远而难见,勤苦而难行者也。故《诗》之为教也,使人歌舞佚乐,无所不至,要在于不失正焉而已矣。《春秋》力争于毫厘之间,而深明乎疑似之际,截然其有所必不可为也。不观于《诗》,无以见王道之易。不观于《春秋》,无以知王政之难。

自孔子没,诸子各以所闻著书,而皆不得其源流,故其言无有统要,若孟子,可谓深于《诗》而长于《春秋》者矣。其道始于至粗,而极于至精。充乎天地,放乎四海,而毫厘有所必计。至宽而不可犯,至密而不可察,此其中必有所守,而后世或未之见也。

孟子尝有言矣:“人能充其无欲害人之心,而仁不可胜用也。人能充其无欲为穿窬①之心而义不可胜用也士未可以言而言是以言餂②之也可以言而不言是以不言话之也是皆穿窬之类也。”惟其不为穿窬也,而义至于不可胜用。惟其未可以言而言,可以言而不言也,而其罪遂至于穿窬。故曰;其道始于至粗,而极于至精。充乎天地,放乎四海,而毫厘有所必计。呜呼,此其所以为孟子欤!后之观孟子者,无观之他,亦观诸此而已矣。

(节选自苏轼《孟轲论》,有删改)

注释:①穿窬(yú):穿墙(偷盗)。②餂(tiǎn):取,谋取。

20.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.人能充其无欲为穿窬之心/而义不可胜用也/士未可以言而言是/以言餂之也/可以言而不言是/以不言餂之也/是皆穿窬之类也

B.人能充其无欲为穿窬之心/而义不可胜用也/士未可以言而言/是以言餂之也/可以言而不言/是以不言餂之也/是皆穿窬之类也

C.人能充其无欲/为穿窬之心而义/不可胜用也/士未可以言而言是/以言餂之也/可以言而不言是以不言餂之也/是皆穿窬之类也

D.人能充其无欲/为穿窬之心而义/不可胜用也/士未可以言而言/是以言餂之也/可以言而不言/是以不言餂之也/是皆穿窬之类也

21.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.孺子,是老师对学生的称呼,也用作长辈对晚辈的称呼,现多表示轻蔑意。

B.六经,是指经过孔子整理而传授的六部先秦古籍,分别为《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》。

C.孝悌,指孝敬父母,友爱兄弟;儒家非常重视孝悌,认为孝悌是做人、做学问的根本。

D.没,通“殁”,死;古人对不同人的“死”有不同说法,如“崩”“薨”“卒”“不禄”等。

22.下列对选文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.孟子认为,人人都有怜爱他人的心,而君主若想轻松治理天下,必须将践行怜悯他人的心与施行怜悯他人的国家政策紧密联系起来。

B.《诗》和《春秋》对了解王道和王政十分重要,因此苏轼认为研究六经的人,只需读懂《诗》和《春秋》就能够懂得圣人的道理。

C.苏轼认为,孔子之后,诸子百家虽各自著书立说,但是他们的言论大多都不重要,因为他们没有探寻到孔子学说的源流。

D.苏轼对孟子论述道理的方式方法给予极高的评价,认为这其中一定有孟子的深意,只是后世学者可能还没理解罢了。

23.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。

(2)充乎天地,放乎四海,而毫厘有所必计。

24.文段二中苏轼评价孟子“其道始于至粗,而极于至精”,这句话说的是什么道理?苏轼这样说的目的是什么?

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案

1.D

2.B

3.C

4.C

5.A

6.B

7.A

8.D

9.D

10.B

11.C

12.A

13.D

14.(1)世人行事,往往是几近成功的时候又失败了。到最后一刻还像刚开始时一样谨慎,就不会有失败的事了。(2)凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。

参考译文:

甲

局面安定时容易保持和维护,事变没有出现迹象时容易图谋;事物脆弱时容易消解;事物细微时容易散失;做事情要在它尚未发生以前就处理妥当;治理国政,要在祸乱没有产生以前就早做准备。合抱的大树,生长于细小的萌芽;极高的高台,筑起于每一堆泥土;千里的远行,是从脚下第一步开始走出来的。有所作为的将会招致失败,有所执着的将会遭受损害。因此圣人无所作为所以也不会招致失败,无所执着所以也不遭受损害。世人行事,往往是几近成功的时候又失败了。到最后一刻还像刚开始时一样谨慎,就不会有失败的事了。人们在做事时,总是在成功的时候失败。因此若能自始至终谨慎小心,则不会有失败的事情。所以圣人,以没有欲望作为自己的欲望,不看重难得的财物;以“不教”的方式来教,(通过)恢复、弥补众人的过错(来让人们知道如何正确行事);辅助万物按其本然的方式发展,而不敢强为。

——《<老子>四章》

乙

孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心情,是因为,如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊惧同情的心理——这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧同情心理的。由此看来,没有同情心,简直不是人;没有羞耻心,简直不是人;没有谦让心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。”

——孟子《人皆有不忍人之心》

丙

惠子对庄子说:“魏王送给我葫芦的种子,我把它种到成熟,结成的葫芦很大,有五石的容积。用来盛水和饮料,它的坚硬程度却禁不起举。剖开来作瓢,却因太大而没有适于它容纳的东西。不是它不够大,而是因为它没有用处,所以我把它打破了。”庄子说:“你实在是不善于利用大的东西。宋国有一个善于制作防止皮肤冻裂的药的人,祖祖辈辈以在水中漂洗棉絮为业。有人听说了,就请求用百金买他的药方。全家族的人集中在一起商议道:“我们世世代代漂洗棉絮,收入不过几金。现在卖药方一下子可以得到百金,就卖给他吧。”那人得了药方,便用它去说服吴王。越国来侵犯吴国,吴王便命他率领军队。冬天和越军进行水战,把越军打得大败。吴王便将一块土地封赏给他。能不使手裂开的药是一样的,有的人靠它得到封赏,而有的人却免不了漂洗棉絮的辛劳,就是因为用途不同。现在你有五石容量的葫芦,为什么不考虑把它作为腰舟而浮游于江湖之上,反而担忧它大得无处可容,可见你的心如蓬草一样屈曲不通啊!

——庄子《五石之瓠》

15.A

16.C

17.D

18.(1)不是为着要在同乡朋友中间博取名誉,也并非因为厌恶孩子的哭声才这样。

(2)(公孙丑问:)“请问老师擅长哪方面?”(孟子说:)“我能识别各种言论,我善于培养我的浩然之气。”

19.①要通过不断地积累正义来促其产生;②靠正直去培养;③要时时刻刻使之合乎正义与道德;④不要置之不管,也不要妄自助长;⑤行为要无愧于心。

参考译文:

材料一:

孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心情,是因为:如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊惧同情的心理,这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧同情心理的。由此看来,没有同情心,简直不是人;没有羞耻心,简直不是人;没有谦让心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。”

材料二:

公孙丑说:“请问老师您长于哪一方面呢?”(孟子)说:“我善于分析别人的言语,我善于培养自己的浩然之气。”(公孙丑)说:“请问什么叫浩然之气呢 ”(孟子)说:“这很难用一两句话说清楚。它作为一种气,极宏大极刚强,用正义去培养它而不加损害,就会充满于天地之间。不过,这种气必须与仁义道德相配,否则就会缺乏力量。而且,必须要有经常性的仁义道德蓄养才能生成,而不是靠偶尔的正义行为就能获取的。一旦你的行为问心有愧,这种气就会缺乏力量了。所以我说,告子不懂得义,因为他把义看成心外的东西。我们一定要不断地培养义,心中不要忘记,但也不要一厢情愿地去帮助它生长。不要像宋人一样:宋国有个人嫌他种的禾苗老是长不高,于是到地里去用手把它们一株一株地拔高,累得气喘吁吁地回家,对他家里人说:‘今天可真把我累坏啦!不过,我总算让禾苗一下子就长高了!’他的儿子跑到地里一看,禾苗已全部死了。

天下人不犯这种拔苗助长错误的是很少的。认为(养护庄稼)没有用处而不去管它们的,是只种庄稼不除草的懒汉;(一厢情愿地去)帮助庄稼生长的,就是这种拔苗助长的人——不仅没有益处,反而害死了庄稼。”公孙丑问:“怎样才算善于分析别人的言语呢 ”孟子回答说:“偏颇的言语知道它片面在哪里;夸张的言语知道它过分在哪里;怪僻的言语知道它离奇在哪里;躲闪的言语知道它理穷在哪里。从心里产生,必然会对政治造成危害,用于政治,必然会对国家大事造成危害。如果圣人再世,也一定会同意我的活。”

公孙丑说:“宰我、子贡善于讲话,冉牛、闵子、颜渊善于阐述德行,孔子兼有两长,但他依然说:‘我对于辞令,太不擅长。’(而您既说话得体,又善于养浩然之气,言语道德兼而有之,)那么,您已经是位圣人了吗?”

20.B

21.A

22.B

23.(1)所有具有这四种萌芽的人,如果都知道把它们扩充起来,便会像刚刚燃烧的火,刚刚流出的泉水。

(2)(他的道理)在天地之间充满,在天下传播,而且细微事物都一定有所论述。

24.(1)道理:对孟子思想的理解不能停留于表面,必须深入研究其精微之处。

(2)目的:①点明孟子成为亚圣原因;②建议后世学者重点研究孟子提出的道理及论说的方式。

参考译文:

文段一:

孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心情,是因为,如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊惧同情的心理——这不是因为要想去和这孩子的父母结交,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧同情心理的。由此看来,没有同情心,简直不是人;没有羞耻心,简直不是人;没有谦让心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。”

文段二:

曾经在六经中探求学问的人,只有读懂了《诗经》与《春秋》之后,才能够知道圣人的思想,事物的开始结束和本末,各有一定的规律。匡正行为和教化人民的根本,就是要从天下人容易做的事开始。天下人都知道父子关系。父子不互相侵害,就足以形成敬孝老人的风气;天下人都清楚有兄弟之情,兄弟之间不相互掠夺,这就足以形成“悌”的民风。孝悌这种民风浓厚了,实行王道的条件就具备了。这些道理本来并不高深而难以理解,也不是什么需要付出很大辛苦而难以做到的。所以《诗经》教化民众,让人们歌舞悠闲安乐,无所不会,重要的在于不要失去正派的风范。《春秋》一书努力在细微的事件之间,深刻揭示历史的是非疑惑,明确那些一定不可重演的行为。不看《诗经》就不会了解实行王道的容易;不看《春秋》就不会知道建立王政的艰难。

自从孔子逝世之后,诸子百家各自利用他们的见闻著书立说,但是都没有真正探寻到孔子学说的根源。所以他们的言论没有系统,不重要。可是像孟轲。可以说是深刻理解了《诗经》而又善于研究《春秋》的人。他讲的道理从非常粗浅的地方开始,却在精微的地方达到了极点。在天地之间充满,在天下传播,而且细微事物都一定有所论述。非常宽广而不能违背,非常精微而不能明白,这其中必定有他坚守的原则,而后世学者们可能没有理解它。

而且孟子曾经说过:“每个人都充实自己没有私欲、不去害人的心,仁德就可以用不完了。每个人都能充实自己没有私欲和不做穿墙偷盗之事的心,世间的义也就用不完了。士大夫们说一些自己不该说的话,这是(为了)用这些话谋取利益;而有些该说的话不说,这是(为了)用这种不说话的方式谋取利益。这都是穿墙偷盗这一类的行为。”只有人们不去做穿墙偷盗的事,义才可以用不完。只要世人们说不该说的话,该说的话不说,他们的罪行就与穿墙偷盗一样。所以说:孟子的道理开始于非常粗浅的地方,却在精深的地方达到极点。在天地之间充满,在天下传播,而且细微事物都一定有所论述。唉,这正是他成为亚圣孟子的原因!后世研究孟子的人、不研究其他的方面,也必须重视这一领域啊。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

5.3《人皆有不忍人之心》同步练习

一、选择题

1.下列有关古代文化常识的解释有误的一项是( )

A.君子,古代统治者和一般贵族男子的通称。

B.小人,统治者对劳动者的蔑称,也用于古时男子对地位高于自己者或平辈自称的谦辞。

C.四书五经,是“四书”与“五经”的合称。“四书”有《大学》《中庸》《论语》《孟子》,“五经”有《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。

D.《礼记·大学》中提出修身养性的八个条目是:格物、致知、诚信、正心、修身、齐家、治国、平天下。

2.下列句子中,“而”的用法不同于其他三项的一项是( )

A.过而不改,是谓过矣

B.人而不仁,如礼何

C.知而不争,不可谓忠

D.知文而不知武,知一而不知二

3.下列关于《孟子》相关内容的说法,不正确的一项是( )

A.孟子由不忍人之心推导出“行不忍人之政”,以情感为基础,推出理性结论,影响深远。

B.虽然孟子周游列国受到礼遇,但他的政治主张却被讥为“迂阔”,其政治理想并没有能够实现,所以其晚年和孔子一样退而著述。

C.《孟子》原本并不在儒家经典之列,直到南宋朱熹将《孟子》列为“五经”之一,其地位才最终确立。

D.《孟子》和《论语》都属于以记言为主的语体文,但后者简约、含蓄,前者则长于论辩,气势磅礴。

4.下列对课文《人皆有不忍人之心》的分析和理解不正确的一项是( )

A.孟子从人性的前提推导政治,从人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政,突出仁政应该是天经地义的。

B.孟子提出的“人皆有不忍人之心”是在孔子关于“人性”思想的基础上提出的“仁义礼智”,成为中国古代哲学中“性善论”的理论基础和支柱。

C.孟子指出“不忍人之心”是人生而固有的,承认“仁义礼智”是人的天性里固有的,体现了孟子朴素的唯物主义思想。

D.孟子在认为“仁义礼智”是人的天性的同时,并不完全否认后天培养的作用,强调需“扩而充之”才能发扬光大。

二、语用综合题

阅读下面的文字,完成下面小题。

中国是文章大国,中国散文更是源远流长、 ,在殷商时代初具特质,发展到今天已成为中国文学的重要门类。自由、开放、包容、博大,是中国散文的独特气质,它植根中国大地,元气蓬勃, 。

特别是新世纪以来,中国散文 喷薄的生产态势、磅礴的创作力量、多元的文化禀赋、厚重的文学积淀,是中国文学中不可忽视的力量。由此我们想到编选一套新世纪以来的优秀散文选集,并且以“观”与“天下”之间的动静、起承、转合,命名为《观天下·新世纪散文精品文存》。

观天下,其实亦是一种天下观。江山盛文藻,风流亦吾师。昔者,老子观道,张衡观天地,陆羽观茶茗,鬼谷子观兵势进退,司马迁观史海沉浮,徐霞客观山川纵横,曹雪芹观人情厚薄……但有如兰之心,如炬之眼,世间万物,莫不可观,每观一物,莫不有所得。因此,中华文化时有天光迸射,奇绝突进——( ),观天下事,察世间理,洞幽烛微,豁然开悟,由此写下 篇章。

5.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.在漫长历史的某个节点,在广袤大地的某个角落,忽然就会有人源于一生默默积累,也源于一时灵感驾临

B.忽然在广袤大地的某个角落,在漫长历史的某个节点,就会有人源于一生默默积累,也源于一时灵感驾临

C.在漫长历史的某个节点,在大地广袤的某个角落,忽然就会有人源于一生默默积累,也源于一时驾临的灵感

D.忽然在漫长历史的某个节点,在广袤大地的某个角落,就会有人源于一生默默积累,也源于一时驾临的灵感

6.下列各句中的省略号与画线句子中的省略号,作用相同的一项是( )

A.他说:“我……我不是你的……朋友。”

B.有春天的太阳,夏天的向日葵,还有……

C.成岗说:“老许,你……”

D.这个呢……呃……我也不太清楚。

7.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.浩浩汤汤 淋漓酣畅 呈现 灿烂

B.浩浩汤汤 淋漓尽致 展现 辉煌

C.熙熙攘攘 淋漓酣畅 呈现 灿烂

D.熙熙攘攘 淋漓尽致 展现 辉煌

三、文言文阅读

(一)阅读下面的文言文,完成下面小题。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之致,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也,有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

8.下列加点词的解释,不正确的一项是( )

A.皆有怵惕恻隐之心 怵惕:恐惧。

B.非所以内交于孺子之父母也 内:同“纳”,结交。

C.非所以要誉于乡党朋友也 要:求取。

D.若火之始然,泉之始达 然:……的样子。

9.选出下列加点词意义相同的一项( )

A.由是观之 是非之心

B.无恻隐之心,非人也 非有仲尼、墨翟之贤

C.今人乍见孺子将入于井 天子能荐人于天

D.自贼者也 贼其君者也

10.下列各项中,对上面选段的理解不正确的一项是( )

A.孟子认为,如果国君有了怜爱别人的心,有了施行怜爱别人的政治,那么,治理天下就好像可以放在手掌上运转一样容易了。

B.本章是孟子阐述“性善”基本理论的一章,孟子认为“人之有是四端也,犹其有四体也”,仁义礼智四端和四肢一样,都是与生俱来的,固有的。

C.孟子所提出的“仁义礼智”都是发端于这种“不忍人之心”。“不忍人之心”更是成了中国古代哲学中的性善论”的理论基础和支柱。

D.孟子主张人性本善,强调天赋道德,推行仁爱政治,这些都是具有积极意义的。如果能扩充这四个善端,就能够用来侍奉父母,就足够用来安定天下。

(二)阅读下面的文言文,完成下面小题

甲

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

——《<老子>四章》

乙

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心——非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

——孟子《人皆有不忍人之心》

丙

惠子谓庄子曰:“魏王贻我大瓠之种,我树之成而实五石。以盛水浆,其坚不能自举也;剖之以为瓢,则瓠落无所容。非不呺然大也,吾为其无用而掊之。” 庄子曰:夫子固拙于用大矣!宋人有善为不龟手之药者,世世以洴澼絖为事。客闻之,请买其方百金。聚族而谋曰:“我世世为洴澼絖,不过数金;今一朝而鬻(yù)技百金,请与之。”客得之以说吴王越有难吴王使之将冬与越人水战大败越人裂地而封之能不龟手一也或以封或不免于洴澼絖则所用之异也。今子有五石之瓠,何不虑以为大樽,而浮乎江湖?而忧其瓠落无所容 则夫子犹有蓬之心也夫!

——庄子《五石之瓠》

11.对下列句中加点词的解释,全部正确的一项是( )

①其脆易泮 泮:同“判”,分离 ②不贵难得之货 贵:珍贵

③皆有怵惕恻隐之心 恻隐:哀痛、怜悯 ④非所以内交于孺子之父母也 内:通“纳”,交纳

⑤有是四端而自谓不能者,自贼者也 贼:伤害 ⑥苟能充之,足以保四海 保:安定

A.①②③ B.③④⑤ C.①③⑥ D.④⑤⑥

12.下列对文中划波浪线的断句,正确的一项是( )

A.客得之/以说吴王/越有难/吴王使之将/冬与越人水战/大败越人/裂地而封之/能不龟手一也/或以封/或不免于洴澼絖/则所用之异也

B.客得之以说吴王/越有难吴王/使之将/冬与越人水战/大败/越人裂地而封之/能不龟手一也/或以封/或不免于洴澼絖/则所用之异也

C.客得之/以说吴王/越有难/吴王使之将/冬与越人水战/大败/越人裂地而封之/能不龟手一也/或以封/或不免于洴澼絖/则所用之异也。

D.客得之以说吴王/越有难吴王/使之将/冬与越人水战/大败越人/裂地而封之/能不龟手一也/或以封/或不免于洴澼絖/则所用之异也。

13.下列对原文内容的概括与赏析,不正确的一项是( )

A.《<老子>四章》中的 “有”和“无”,“知人”和“自知”,“胜人”和“自胜”,就是“对待”关系。

B.《人皆有不忍人之心》中认为,人与禽兽两者的本质区别在于人有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心。如果没有这些“心”,就不能算作人。

C.《五石之瓠》中,惠子仅从日常使用的层面上考虑大葫芦的功用,庄子则超越了世俗经验的束缚,指出大葫芦的独特价值。

D.老子善于汲取世俗经验展开哲理思辨,直接论说道理;孟子善用夸张、对比,文章思路简洁明晰;庄子则长于借助寓言,婉曲达意,以增强说理的趣味和效果。

14.翻译文中划线句子。

(1)民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

(2)凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。

(三)阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

(节选自《孟子·公孙丑上》第六章)

材料二:

“敢问夫子恶乎长?”曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”“敢问何谓浩然之气 ”曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道。无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不谦于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。无若宋人然宋人有闵其苗之不长而揠之者芒芒然归谓其人曰今日病矣予助苗长矣其子趋而往视之苗则槁矣。

天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,摇苗者也,非徒无益,而又害之。”“何谓知言 ”曰:“被辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。生于其心,害于其政;发于其政,害于其事。圣人复起,必从吾言矣。”

“宰我、子贡善为说辞,冉牛、闵子、颜渊善言德行,孔子兼之,曰:‘我于辞命,则不能也。’然则夫子既圣矣乎 ”

(节选自《孟子·公孙丑上》第二章)

15.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.无若宋人然/宋人有闵其苗之不长而揠之者/芒芒然归/谓其人曰/今日病矣/予助苗长矣/其子趋而往视之/苗则槁矣

B.无若宋人然/宋人有闵其苗之不长而揠之者/芒芒然/归谓其人曰/今日病矣/予助苗长矣/其子趋而往视/之苗则槁矣

C.无若宋人/然宋人有闵其苗之不长而揠之者/芒芒然/归谓其人曰/今日病矣予/助苗长矣/其子趋而往视之/苗则槁矣

D.无若宋人/然宋人有闵其苗之不长而揠之者/芒芒然归/谓其人曰/今日病矣/予助苗长矣/其子趋而往视/之苗则槁矣

16.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.四端,即“四心”,为孟子思想的重要概念;“四端说”是其“性善论”和仁政学说的基石。

B.四海,指国内,古人认为我国疆土四面环绕着大海,故称国境之内为四海或海内。

C.圣人,本指德高望重、有大智、已达完美境界的人,或指称某一领域出类拔萃者,如“书圣”王羲之,“画圣”顾恺之。

D.子贡,孔门十哲之一,姓端木,名赐,字子贡,善经商,有“端木遗风”之典传于后世。

17.下列对原文有关内容的概述和论证的分析,不正确的一项是( )

A.材料一中,孟子以人性为前提,以政治为指归,由仁心推导出仁政:不忍人之心是人固有之仁心,因而仁政也应该是天经地义的。

B.材料一中,孟子在讨论“人皆有不忍人之心”的原因时,以“见孺子将入于井,皆有忧惕恻隐之心”一事为例进行分析论证。

C.材料一中,孟子以“人之四体”喻“仁德之四端”,生动贴切,强调了“四端”与生俱来的特性,同时又为后文论述张本。

D.材料二通过公孙丑与孟子的问答,讨论了“何谓浩然之气”这一问题;这种问答体的形式,在后来的赋体文中经常出现。

18.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

(2)“敢问夫子恶乎长?”曰:“我知言,我善养吾浩然之气。

19.在材料二中,孟子认为怎样才能“养吾浩然之气”?请逐条陈述。

(四)阅读下面的文言文,完成下面小题。

文段一

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

(节选自《孟子·公孙丑上》,有删改)

文段二

盖尝求之于六经,至于《诗》与《春秋》之际,而后知圣人之道,始终本末,各有条理。夫正化之本,始于天下之易行。天下固知有父子也,父子不相贼,而足以为孝矣。天下固知有兄弟也,兄弟不相夺,而足以为悌矣。孝悌足而王道备。此固非有深远而难见,勤苦而难行者也。故《诗》之为教也,使人歌舞佚乐,无所不至,要在于不失正焉而已矣。《春秋》力争于毫厘之间,而深明乎疑似之际,截然其有所必不可为也。不观于《诗》,无以见王道之易。不观于《春秋》,无以知王政之难。

自孔子没,诸子各以所闻著书,而皆不得其源流,故其言无有统要,若孟子,可谓深于《诗》而长于《春秋》者矣。其道始于至粗,而极于至精。充乎天地,放乎四海,而毫厘有所必计。至宽而不可犯,至密而不可察,此其中必有所守,而后世或未之见也。

孟子尝有言矣:“人能充其无欲害人之心,而仁不可胜用也。人能充其无欲为穿窬①之心而义不可胜用也士未可以言而言是以言餂②之也可以言而不言是以不言话之也是皆穿窬之类也。”惟其不为穿窬也,而义至于不可胜用。惟其未可以言而言,可以言而不言也,而其罪遂至于穿窬。故曰;其道始于至粗,而极于至精。充乎天地,放乎四海,而毫厘有所必计。呜呼,此其所以为孟子欤!后之观孟子者,无观之他,亦观诸此而已矣。

(节选自苏轼《孟轲论》,有删改)

注释:①穿窬(yú):穿墙(偷盗)。②餂(tiǎn):取,谋取。

20.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.人能充其无欲为穿窬之心/而义不可胜用也/士未可以言而言是/以言餂之也/可以言而不言是/以不言餂之也/是皆穿窬之类也

B.人能充其无欲为穿窬之心/而义不可胜用也/士未可以言而言/是以言餂之也/可以言而不言/是以不言餂之也/是皆穿窬之类也

C.人能充其无欲/为穿窬之心而义/不可胜用也/士未可以言而言是/以言餂之也/可以言而不言是以不言餂之也/是皆穿窬之类也

D.人能充其无欲/为穿窬之心而义/不可胜用也/士未可以言而言/是以言餂之也/可以言而不言/是以不言餂之也/是皆穿窬之类也

21.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.孺子,是老师对学生的称呼,也用作长辈对晚辈的称呼,现多表示轻蔑意。

B.六经,是指经过孔子整理而传授的六部先秦古籍,分别为《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》。

C.孝悌,指孝敬父母,友爱兄弟;儒家非常重视孝悌,认为孝悌是做人、做学问的根本。

D.没,通“殁”,死;古人对不同人的“死”有不同说法,如“崩”“薨”“卒”“不禄”等。

22.下列对选文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.孟子认为,人人都有怜爱他人的心,而君主若想轻松治理天下,必须将践行怜悯他人的心与施行怜悯他人的国家政策紧密联系起来。

B.《诗》和《春秋》对了解王道和王政十分重要,因此苏轼认为研究六经的人,只需读懂《诗》和《春秋》就能够懂得圣人的道理。

C.苏轼认为,孔子之后,诸子百家虽各自著书立说,但是他们的言论大多都不重要,因为他们没有探寻到孔子学说的源流。

D.苏轼对孟子论述道理的方式方法给予极高的评价,认为这其中一定有孟子的深意,只是后世学者可能还没理解罢了。

23.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。

(2)充乎天地,放乎四海,而毫厘有所必计。

24.文段二中苏轼评价孟子“其道始于至粗,而极于至精”,这句话说的是什么道理?苏轼这样说的目的是什么?

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案

1.D

2.B

3.C

4.C

5.A

6.B

7.A

8.D

9.D

10.B

11.C

12.A

13.D

14.(1)世人行事,往往是几近成功的时候又失败了。到最后一刻还像刚开始时一样谨慎,就不会有失败的事了。(2)凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。

参考译文:

甲

局面安定时容易保持和维护,事变没有出现迹象时容易图谋;事物脆弱时容易消解;事物细微时容易散失;做事情要在它尚未发生以前就处理妥当;治理国政,要在祸乱没有产生以前就早做准备。合抱的大树,生长于细小的萌芽;极高的高台,筑起于每一堆泥土;千里的远行,是从脚下第一步开始走出来的。有所作为的将会招致失败,有所执着的将会遭受损害。因此圣人无所作为所以也不会招致失败,无所执着所以也不遭受损害。世人行事,往往是几近成功的时候又失败了。到最后一刻还像刚开始时一样谨慎,就不会有失败的事了。人们在做事时,总是在成功的时候失败。因此若能自始至终谨慎小心,则不会有失败的事情。所以圣人,以没有欲望作为自己的欲望,不看重难得的财物;以“不教”的方式来教,(通过)恢复、弥补众人的过错(来让人们知道如何正确行事);辅助万物按其本然的方式发展,而不敢强为。

——《<老子>四章》

乙

孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心情,是因为,如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊惧同情的心理——这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧同情心理的。由此看来,没有同情心,简直不是人;没有羞耻心,简直不是人;没有谦让心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。”

——孟子《人皆有不忍人之心》

丙

惠子对庄子说:“魏王送给我葫芦的种子,我把它种到成熟,结成的葫芦很大,有五石的容积。用来盛水和饮料,它的坚硬程度却禁不起举。剖开来作瓢,却因太大而没有适于它容纳的东西。不是它不够大,而是因为它没有用处,所以我把它打破了。”庄子说:“你实在是不善于利用大的东西。宋国有一个善于制作防止皮肤冻裂的药的人,祖祖辈辈以在水中漂洗棉絮为业。有人听说了,就请求用百金买他的药方。全家族的人集中在一起商议道:“我们世世代代漂洗棉絮,收入不过几金。现在卖药方一下子可以得到百金,就卖给他吧。”那人得了药方,便用它去说服吴王。越国来侵犯吴国,吴王便命他率领军队。冬天和越军进行水战,把越军打得大败。吴王便将一块土地封赏给他。能不使手裂开的药是一样的,有的人靠它得到封赏,而有的人却免不了漂洗棉絮的辛劳,就是因为用途不同。现在你有五石容量的葫芦,为什么不考虑把它作为腰舟而浮游于江湖之上,反而担忧它大得无处可容,可见你的心如蓬草一样屈曲不通啊!

——庄子《五石之瓠》

15.A

16.C

17.D

18.(1)不是为着要在同乡朋友中间博取名誉,也并非因为厌恶孩子的哭声才这样。

(2)(公孙丑问:)“请问老师擅长哪方面?”(孟子说:)“我能识别各种言论,我善于培养我的浩然之气。”

19.①要通过不断地积累正义来促其产生;②靠正直去培养;③要时时刻刻使之合乎正义与道德;④不要置之不管,也不要妄自助长;⑤行为要无愧于心。

参考译文:

材料一:

孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心情,是因为:如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊惧同情的心理,这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧同情心理的。由此看来,没有同情心,简直不是人;没有羞耻心,简直不是人;没有谦让心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。”

材料二:

公孙丑说:“请问老师您长于哪一方面呢?”(孟子)说:“我善于分析别人的言语,我善于培养自己的浩然之气。”(公孙丑)说:“请问什么叫浩然之气呢 ”(孟子)说:“这很难用一两句话说清楚。它作为一种气,极宏大极刚强,用正义去培养它而不加损害,就会充满于天地之间。不过,这种气必须与仁义道德相配,否则就会缺乏力量。而且,必须要有经常性的仁义道德蓄养才能生成,而不是靠偶尔的正义行为就能获取的。一旦你的行为问心有愧,这种气就会缺乏力量了。所以我说,告子不懂得义,因为他把义看成心外的东西。我们一定要不断地培养义,心中不要忘记,但也不要一厢情愿地去帮助它生长。不要像宋人一样:宋国有个人嫌他种的禾苗老是长不高,于是到地里去用手把它们一株一株地拔高,累得气喘吁吁地回家,对他家里人说:‘今天可真把我累坏啦!不过,我总算让禾苗一下子就长高了!’他的儿子跑到地里一看,禾苗已全部死了。

天下人不犯这种拔苗助长错误的是很少的。认为(养护庄稼)没有用处而不去管它们的,是只种庄稼不除草的懒汉;(一厢情愿地去)帮助庄稼生长的,就是这种拔苗助长的人——不仅没有益处,反而害死了庄稼。”公孙丑问:“怎样才算善于分析别人的言语呢 ”孟子回答说:“偏颇的言语知道它片面在哪里;夸张的言语知道它过分在哪里;怪僻的言语知道它离奇在哪里;躲闪的言语知道它理穷在哪里。从心里产生,必然会对政治造成危害,用于政治,必然会对国家大事造成危害。如果圣人再世,也一定会同意我的活。”

公孙丑说:“宰我、子贡善于讲话,冉牛、闵子、颜渊善于阐述德行,孔子兼有两长,但他依然说:‘我对于辞令,太不擅长。’(而您既说话得体,又善于养浩然之气,言语道德兼而有之,)那么,您已经是位圣人了吗?”

20.B

21.A

22.B

23.(1)所有具有这四种萌芽的人,如果都知道把它们扩充起来,便会像刚刚燃烧的火,刚刚流出的泉水。

(2)(他的道理)在天地之间充满,在天下传播,而且细微事物都一定有所论述。

24.(1)道理:对孟子思想的理解不能停留于表面,必须深入研究其精微之处。

(2)目的:①点明孟子成为亚圣原因;②建议后世学者重点研究孟子提出的道理及论说的方式。

参考译文:

文段一:

孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心情,是因为,如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊惧同情的心理——这不是因为要想去和这孩子的父母结交,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧同情心理的。由此看来,没有同情心,简直不是人;没有羞耻心,简直不是人;没有谦让心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。”

文段二:

曾经在六经中探求学问的人,只有读懂了《诗经》与《春秋》之后,才能够知道圣人的思想,事物的开始结束和本末,各有一定的规律。匡正行为和教化人民的根本,就是要从天下人容易做的事开始。天下人都知道父子关系。父子不互相侵害,就足以形成敬孝老人的风气;天下人都清楚有兄弟之情,兄弟之间不相互掠夺,这就足以形成“悌”的民风。孝悌这种民风浓厚了,实行王道的条件就具备了。这些道理本来并不高深而难以理解,也不是什么需要付出很大辛苦而难以做到的。所以《诗经》教化民众,让人们歌舞悠闲安乐,无所不会,重要的在于不要失去正派的风范。《春秋》一书努力在细微的事件之间,深刻揭示历史的是非疑惑,明确那些一定不可重演的行为。不看《诗经》就不会了解实行王道的容易;不看《春秋》就不会知道建立王政的艰难。

自从孔子逝世之后,诸子百家各自利用他们的见闻著书立说,但是都没有真正探寻到孔子学说的根源。所以他们的言论没有系统,不重要。可是像孟轲。可以说是深刻理解了《诗经》而又善于研究《春秋》的人。他讲的道理从非常粗浅的地方开始,却在精微的地方达到了极点。在天地之间充满,在天下传播,而且细微事物都一定有所论述。非常宽广而不能违背,非常精微而不能明白,这其中必定有他坚守的原则,而后世学者们可能没有理解它。

而且孟子曾经说过:“每个人都充实自己没有私欲、不去害人的心,仁德就可以用不完了。每个人都能充实自己没有私欲和不做穿墙偷盗之事的心,世间的义也就用不完了。士大夫们说一些自己不该说的话,这是(为了)用这些话谋取利益;而有些该说的话不说,这是(为了)用这种不说话的方式谋取利益。这都是穿墙偷盗这一类的行为。”只有人们不去做穿墙偷盗的事,义才可以用不完。只要世人们说不该说的话,该说的话不说,他们的罪行就与穿墙偷盗一样。所以说:孟子的道理开始于非常粗浅的地方,却在精深的地方达到极点。在天地之间充满,在天下传播,而且细微事物都一定有所论述。唉,这正是他成为亚圣孟子的原因!后世研究孟子的人、不研究其他的方面,也必须重视这一领域啊。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页