高中数学人教新课标B版必修2--《1.2.3 空间中的垂直关系》教学设计1(表格式)

文档属性

| 名称 | 高中数学人教新课标B版必修2--《1.2.3 空间中的垂直关系》教学设计1(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 332.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标B版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-07-24 22:02:25 | ||

图片预览

文档简介

课题名称: 立体几何中的思维体操 课型:高三一轮复习课

教师姓名:

教学背景分析

指导思想与理论依据 指导思想:体现新课程改革的基本理念,坚持以学生发展为本,考虑数学的学科特点,结合高三学生心理特点、学习需要,引导学生自主复习、积极主动探究,将数学知识、方法体系的教学和数学知识、方法的形成过程联系起来,使学生在掌握基础知识和基本技能的同时,学会相应的数学思想方法,发展创新意识和联系的观点,从而提高数学核心素养,形成积极的情感态度,促进学生的发展。 理论依据:1、发现教学理论; 2、建构主义理论; 3、最近发展区理论; 4、新课程的基本理念。 学生情况分析: 对于《立体几何初步》的知识,高三学生已经经历了第一轮的复习,比较熟悉几何体的结构特征、三视图、点线面的位置关系、平行与垂直问题的判定方法,比较好地落实了基本知识、基本技能和基本方法,具备了一定的分析问题和解决问题的能力,但对于考查能力的运动变化的立体几何问题,感到吃力、经验不足。本课将在老师的引导下,和学生一起开展思维探索之旅,培养学生的空间想象能力和逻辑推理能力。

教学目标

1、以正方体为载体探究立体几何中的运动变化问题的解决方法。 2、通过对立体几何中的一些运动变化的问题的探究,渗透转化与化归、函数的 数学思想方法,培养学生的空间想象、运算求解与逻辑推理能力。 3、在课堂交流中感受学习的快乐,帮助学生树立备考的信心,培养善于思考的 学习习惯,鼓励学生勇于探索的精神。

教学重点和难点

(一)教学重点:以正方体为载体探究立体几何中的运动变化的问题 (二)教学难点:探究运动变化问题的思考方式

教学内容分析

基于新课标的基本理念,落实高中数学的学科素养,构建高三一轮复习的高效课堂,引导学生“用数学的眼光观察世界;用数学思维分析世界;用数学语言表达世界”,培养“发现与提出问题、分析与解决问题”的能力。再者高考卷中的8、14题经常与数学应用、函数、立体几何、解析几何等等相结合,变化多端,考查思维的灵活性,对学生的综合能力要求较高,那么教师在备课中应当考虑高考的精神和学生的实际情况,精选例题,有的放矢的培养学生的数学核心素养。 本节课是以正方体为载体,结合立体几何中的平行、垂直、相交、体积等的问题,研究立体几何中的一些运动变化问题,引导学生课前思考、课上交流、解决问题,进行思维火花的碰撞,进而循序渐进地培养学生的核心素养,培养学生的直观想象、数学抽象和逻辑推理能力,使之养成善于思考、乐于思考的习惯,鼓舞学生大胆探索的精神。

教学手段和主要教学方法

本课时我采用启发引导与学生自主探究相结合的教学方法. 为了发展学生的思维能力,我设计了环环相扣的问题,将探究活动层层深入,引导学生独立自主地开展思维活动,深入探究,从而创造性地解决问题。让学生经历课前研究、课堂交流、解决问题、思维升华的探索之旅,激发学生积极思考,提高解决问题的能力,培养一定的创新意识和实践能力。 在教学手段方面,我采用学案导学、多媒体课件辅助教学。

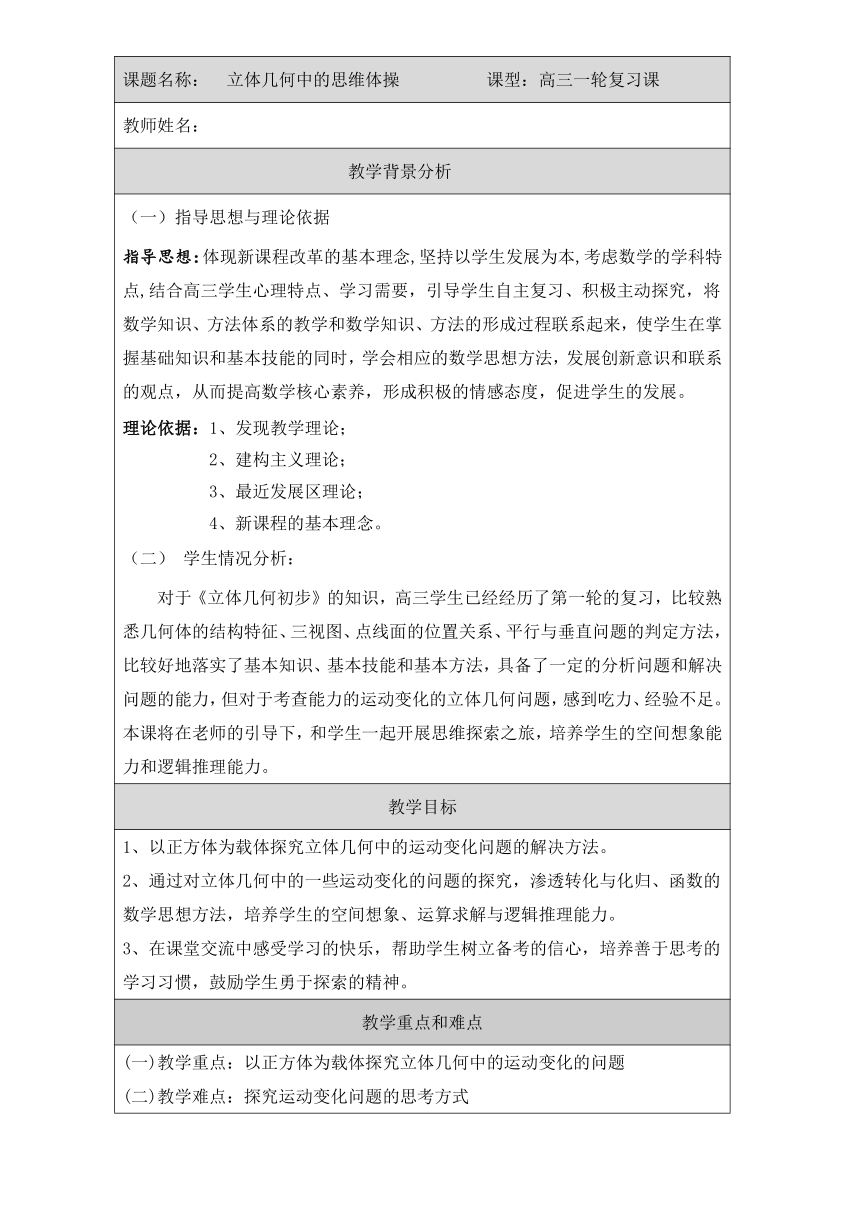

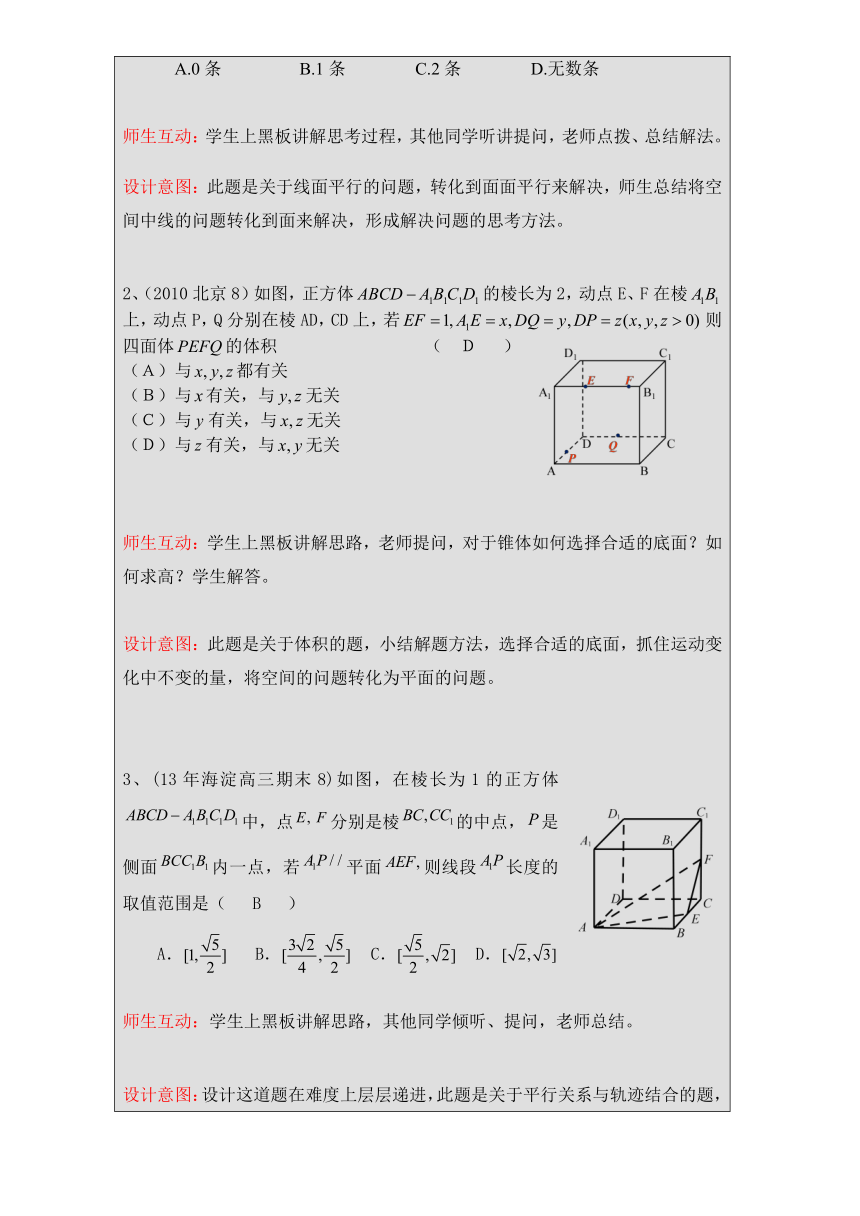

教学过程 一、课前热身 此环节任务说明:课前布置任务,采用学生课前研究,课上交流的方式,提高高三课堂复习的效率,课前老师在黑板上画好图形,学生讲完后,老师总结提炼方法。 1、(14海淀二模8)已知点分别是正方体的棱的中点,点分别是线段与上的点,则满足与平面平行的直线有 ( D ) A.0条 B.1条 C.2条 D.无数条 师生互动:学生上黑板讲解思考过程,其他同学听讲提问,老师点拨、总结解法。 设计意图:此题是关于线面平行的问题,转化到面面平行来解决,师生总结将空间中线的问题转化到面来解决,形成解决问题的思考方法。 2、(2010北京8)如图,正方体的棱长为2,动点E、F在棱上,动点P,Q分别在棱AD,CD上,若则四面体的体积 ( D ) (A)与都有关 (B)与有关,与无关 (C)与有关,与无关 (D)与有关,与无关 师生互动:学生上黑板讲解思路,老师提问,对于锥体如何选择合适的底面?如何求高?学生解答。 设计意图:此题是关于体积的题,小结解题方法,选择合适的底面,抓住运动变化中不变的量,将空间的问题转化为平面的问题。 3、(13年海淀高三期末8)如图,在棱长为1的正方体中,点分别是棱的中点,是侧面内一点,若平面则线段长度的取值范围是( B ) A. B. C. D. 师生互动:学生上黑板讲解思路,其他同学倾听、提问,老师总结。 设计意图:设计这道题在难度上层层递进,此题是关于平行关系与轨迹结合的题,培养学生转化与化归的能力,轻计算重思考。 二、课堂探究 此环节任务说明:给与学生思考的时间、交流的空间,老师创设民主、愉悦的氛围让学生们充分讨论、交流,进行思维火花的碰撞,体验合作交流的学习乐趣,找到解决问题的办法。 1、在棱长为的正方体中,,分别为线段,(不包括端点)上的动点,且线段平行于平面,则四面体的体积的最大值是 ( A ) A. B. C. D. 师生互动:学生先思考,再请一名学生上黑板讲解思路,其他同学倾听,提出不同的见解,老师总结。 设计意图:此题是关于平行问题、体积、函数思想等的综合题,考查学生的综合能力,引导学生们充分讨论,并一题多解,有助于培养学生们的发散思维能力,空间想象、运算求解与逻辑推理能力。 2、在正方体ABCD-A1B1C1D1 中,E、F分别是棱AA1、CC1的中点,则在空间中与三条直线A1D1、EF、CD都相交的直线 ( D ) (A)不存在 (B)有且只有一条 (C)有且只有两条 (D)有无数条 师生互动:学生先思考、讨论,再请学生上黑板讲解思路,其他同学认真倾听、质疑,老师补充完善。 设计意图:此题是关于平行与相交问题的综合题,对学生的思维能力要求较高,引导学生们充分讨论,建构两种解法,一、排除法,即作出三条直线排除选项A、B、C。二、旋转平面法,动静结合地解决问题。培养学生们的发散思维能力,空间想象、运算求解与逻辑推理能力。 3、(13西城一模)8.如图,正方体中,为底面 上的动点,于,且,则点的 轨迹是 ( A ) (A)线段(B)圆弧(C)椭圆的一部分(D)抛物线的一部分

师生互动:学生边思考老师边启发,学生讨论以后,再请学生讲解思路,其他同学认真倾听、质疑,老师补充完善。 设计意图:此题是关于垂直问题和轨迹的题,难度最大,根据最近发展区理论,想带着学生跳一跳摘果子。引导启发学生将长度关系放在直角三角形中解决,再将线线垂直的问题转化到线面垂直来解决。使学生感受到思考的快乐,通过同学质疑,碰撞思维的火花,综合体验从体-----面-----线的立体几何的转化思想,让思维得到升华。 三、课堂小结 师生互动:老师提问“经过40分钟的思维体操,除了累你们还收获了什么?” 设计意图:通过学生谈学习收获,老师加以总结提炼,本节课的题虽然较难,需要我们多想少算,我们怎样才能提高考试当中这类题的得分率?只要落实了基础知识和基本方法,该有的空间想象能力和逻辑推理能力都具备了,这类题就会迎刃而解,不管题目怎么变化,我们都能以不变应万变。帮助学生树立备考的信心,培养善于思考的学习习惯,鼓励学生勇于探索的精神。 四、课后作业 1、(16年湖南联考)、如图,正方体的棱长为1,是线段上的两个动点,且,则下列结论中错误的是 A.平面 B、; C.三棱锥的体积为定值; D.异面直线、所成的角为定值。

2、(朝阳16二模)已知正方体的棱长为2,是棱的中点,点在正方体内部或正方体的表面上,且∥平面,则动点的轨迹所形成的区域面积是 ( ) A. B. C. D. 3、(13年北京)14.如图,在棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为BC的中点,点P在线段D1E上,点P到直线CC1的距离的最小值为 . 4、【2013高考北京文第8题】如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,P为对角线BD1的三等分点,P到各顶点的距离的不同取值有( ). A.3个 B.4个 C.5个 D.6个 5、(2014·四川,8)如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,点O为线段BD的中点.设点P在线段CC1上,直线OP与平面A1BD所成的角为α,则sin α的取值范围是( ) A. B. C. D. 6、(16衡水中学)11.在正方体中,为正方形四边上的动点,为底面正方形的中心,分别为中点,点为平面内一点,线段与互相平分,则满足的实数的值有( ) A.0个 B.1个 C.2个 D.3个 设计意图:根据学生思维的最近发展区精选了六道题,这些题都是从历年的高考题和模拟题中筛选来的,鼓励学生勤于思考、勇攀高峰的精神。

教学特色与反思

作为一个工作了十多年的还算敬业的老师,我时常想,对于我们这所远郊区县的学校,学生基础较薄弱能力欠佳,高三第一轮复习课该怎么上?怎样在有限的时间内高效的落实基础、提高能力?怎样落实新课程提出的高中数学核心素养 老师们都知道要精选例题,那应该怎样精选例题、切实提高课堂效率?带着这几 个问题,我开展了本节课的探索,采用学案导学、启发引导、自主探索、合作交流的授课方式,符合学生认知习惯,易于学生接受。我努力在以下三个方面做好功课。 关于课前研究 波利亚曾说过“学习任何知识的最佳途径都是由自己发现,因为这种发现,理解最深刻,也最容易掌握其中内在的规律、性质和联系。”根据本节课特点,从易到难设计了三个课前研究的问题,符合学生的认知心理,学生在教师营造的“可探索”环境里,积极参与,通过自己的观察、想象、思考、实践,主动发现规律、获得知识,体验成功。 二、关于课上交流 不管是课前热身,还是课堂探究的练习、例题,以及课后作业,都是根据学生的实际学设计的,具有代表性、实用性和可操作性,均围绕着教学的重点、难点选取。教学过程中充分发挥学生主体作用,始终以问题的形式引导学生主动参与,给学生充足的思考时间,交流的空间,在师生互动、生生互动中碰撞出思维的火花,教师注重及时评价,既要指出问题,点评到位,还要鼓励与赞扬,让学习过程成为学生心灵愉悦的主动建构的过程,做到把握重点、突破难点。同时考虑到了学生学习过程中可能出现的各种错误,预先准备好了解决的方案。 三、关于课上总结 此环节中,让学生们尽情说解题的感受,树立正确的解题观,对于高考中的变化要看淡一些,还要看透一些,相信只要从基础知识上扎实了,该有的空间想象力和转化能力都具备了,不管题目怎么变化,我们一定可以“以不变应万变”。 这节课学生思维非常活跃,课堂表现力很强,老师引导总结也很恰到好处,受到听课老师和专家们的一致好评,不失为一节因材施教的高效课堂。

教师姓名:

教学背景分析

指导思想与理论依据 指导思想:体现新课程改革的基本理念,坚持以学生发展为本,考虑数学的学科特点,结合高三学生心理特点、学习需要,引导学生自主复习、积极主动探究,将数学知识、方法体系的教学和数学知识、方法的形成过程联系起来,使学生在掌握基础知识和基本技能的同时,学会相应的数学思想方法,发展创新意识和联系的观点,从而提高数学核心素养,形成积极的情感态度,促进学生的发展。 理论依据:1、发现教学理论; 2、建构主义理论; 3、最近发展区理论; 4、新课程的基本理念。 学生情况分析: 对于《立体几何初步》的知识,高三学生已经经历了第一轮的复习,比较熟悉几何体的结构特征、三视图、点线面的位置关系、平行与垂直问题的判定方法,比较好地落实了基本知识、基本技能和基本方法,具备了一定的分析问题和解决问题的能力,但对于考查能力的运动变化的立体几何问题,感到吃力、经验不足。本课将在老师的引导下,和学生一起开展思维探索之旅,培养学生的空间想象能力和逻辑推理能力。

教学目标

1、以正方体为载体探究立体几何中的运动变化问题的解决方法。 2、通过对立体几何中的一些运动变化的问题的探究,渗透转化与化归、函数的 数学思想方法,培养学生的空间想象、运算求解与逻辑推理能力。 3、在课堂交流中感受学习的快乐,帮助学生树立备考的信心,培养善于思考的 学习习惯,鼓励学生勇于探索的精神。

教学重点和难点

(一)教学重点:以正方体为载体探究立体几何中的运动变化的问题 (二)教学难点:探究运动变化问题的思考方式

教学内容分析

基于新课标的基本理念,落实高中数学的学科素养,构建高三一轮复习的高效课堂,引导学生“用数学的眼光观察世界;用数学思维分析世界;用数学语言表达世界”,培养“发现与提出问题、分析与解决问题”的能力。再者高考卷中的8、14题经常与数学应用、函数、立体几何、解析几何等等相结合,变化多端,考查思维的灵活性,对学生的综合能力要求较高,那么教师在备课中应当考虑高考的精神和学生的实际情况,精选例题,有的放矢的培养学生的数学核心素养。 本节课是以正方体为载体,结合立体几何中的平行、垂直、相交、体积等的问题,研究立体几何中的一些运动变化问题,引导学生课前思考、课上交流、解决问题,进行思维火花的碰撞,进而循序渐进地培养学生的核心素养,培养学生的直观想象、数学抽象和逻辑推理能力,使之养成善于思考、乐于思考的习惯,鼓舞学生大胆探索的精神。

教学手段和主要教学方法

本课时我采用启发引导与学生自主探究相结合的教学方法. 为了发展学生的思维能力,我设计了环环相扣的问题,将探究活动层层深入,引导学生独立自主地开展思维活动,深入探究,从而创造性地解决问题。让学生经历课前研究、课堂交流、解决问题、思维升华的探索之旅,激发学生积极思考,提高解决问题的能力,培养一定的创新意识和实践能力。 在教学手段方面,我采用学案导学、多媒体课件辅助教学。

教学过程 一、课前热身 此环节任务说明:课前布置任务,采用学生课前研究,课上交流的方式,提高高三课堂复习的效率,课前老师在黑板上画好图形,学生讲完后,老师总结提炼方法。 1、(14海淀二模8)已知点分别是正方体的棱的中点,点分别是线段与上的点,则满足与平面平行的直线有 ( D ) A.0条 B.1条 C.2条 D.无数条 师生互动:学生上黑板讲解思考过程,其他同学听讲提问,老师点拨、总结解法。 设计意图:此题是关于线面平行的问题,转化到面面平行来解决,师生总结将空间中线的问题转化到面来解决,形成解决问题的思考方法。 2、(2010北京8)如图,正方体的棱长为2,动点E、F在棱上,动点P,Q分别在棱AD,CD上,若则四面体的体积 ( D ) (A)与都有关 (B)与有关,与无关 (C)与有关,与无关 (D)与有关,与无关 师生互动:学生上黑板讲解思路,老师提问,对于锥体如何选择合适的底面?如何求高?学生解答。 设计意图:此题是关于体积的题,小结解题方法,选择合适的底面,抓住运动变化中不变的量,将空间的问题转化为平面的问题。 3、(13年海淀高三期末8)如图,在棱长为1的正方体中,点分别是棱的中点,是侧面内一点,若平面则线段长度的取值范围是( B ) A. B. C. D. 师生互动:学生上黑板讲解思路,其他同学倾听、提问,老师总结。 设计意图:设计这道题在难度上层层递进,此题是关于平行关系与轨迹结合的题,培养学生转化与化归的能力,轻计算重思考。 二、课堂探究 此环节任务说明:给与学生思考的时间、交流的空间,老师创设民主、愉悦的氛围让学生们充分讨论、交流,进行思维火花的碰撞,体验合作交流的学习乐趣,找到解决问题的办法。 1、在棱长为的正方体中,,分别为线段,(不包括端点)上的动点,且线段平行于平面,则四面体的体积的最大值是 ( A ) A. B. C. D. 师生互动:学生先思考,再请一名学生上黑板讲解思路,其他同学倾听,提出不同的见解,老师总结。 设计意图:此题是关于平行问题、体积、函数思想等的综合题,考查学生的综合能力,引导学生们充分讨论,并一题多解,有助于培养学生们的发散思维能力,空间想象、运算求解与逻辑推理能力。 2、在正方体ABCD-A1B1C1D1 中,E、F分别是棱AA1、CC1的中点,则在空间中与三条直线A1D1、EF、CD都相交的直线 ( D ) (A)不存在 (B)有且只有一条 (C)有且只有两条 (D)有无数条 师生互动:学生先思考、讨论,再请学生上黑板讲解思路,其他同学认真倾听、质疑,老师补充完善。 设计意图:此题是关于平行与相交问题的综合题,对学生的思维能力要求较高,引导学生们充分讨论,建构两种解法,一、排除法,即作出三条直线排除选项A、B、C。二、旋转平面法,动静结合地解决问题。培养学生们的发散思维能力,空间想象、运算求解与逻辑推理能力。 3、(13西城一模)8.如图,正方体中,为底面 上的动点,于,且,则点的 轨迹是 ( A ) (A)线段(B)圆弧(C)椭圆的一部分(D)抛物线的一部分

师生互动:学生边思考老师边启发,学生讨论以后,再请学生讲解思路,其他同学认真倾听、质疑,老师补充完善。 设计意图:此题是关于垂直问题和轨迹的题,难度最大,根据最近发展区理论,想带着学生跳一跳摘果子。引导启发学生将长度关系放在直角三角形中解决,再将线线垂直的问题转化到线面垂直来解决。使学生感受到思考的快乐,通过同学质疑,碰撞思维的火花,综合体验从体-----面-----线的立体几何的转化思想,让思维得到升华。 三、课堂小结 师生互动:老师提问“经过40分钟的思维体操,除了累你们还收获了什么?” 设计意图:通过学生谈学习收获,老师加以总结提炼,本节课的题虽然较难,需要我们多想少算,我们怎样才能提高考试当中这类题的得分率?只要落实了基础知识和基本方法,该有的空间想象能力和逻辑推理能力都具备了,这类题就会迎刃而解,不管题目怎么变化,我们都能以不变应万变。帮助学生树立备考的信心,培养善于思考的学习习惯,鼓励学生勇于探索的精神。 四、课后作业 1、(16年湖南联考)、如图,正方体的棱长为1,是线段上的两个动点,且,则下列结论中错误的是 A.平面 B、; C.三棱锥的体积为定值; D.异面直线、所成的角为定值。

2、(朝阳16二模)已知正方体的棱长为2,是棱的中点,点在正方体内部或正方体的表面上,且∥平面,则动点的轨迹所形成的区域面积是 ( ) A. B. C. D. 3、(13年北京)14.如图,在棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为BC的中点,点P在线段D1E上,点P到直线CC1的距离的最小值为 . 4、【2013高考北京文第8题】如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,P为对角线BD1的三等分点,P到各顶点的距离的不同取值有( ). A.3个 B.4个 C.5个 D.6个 5、(2014·四川,8)如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,点O为线段BD的中点.设点P在线段CC1上,直线OP与平面A1BD所成的角为α,则sin α的取值范围是( ) A. B. C. D. 6、(16衡水中学)11.在正方体中,为正方形四边上的动点,为底面正方形的中心,分别为中点,点为平面内一点,线段与互相平分,则满足的实数的值有( ) A.0个 B.1个 C.2个 D.3个 设计意图:根据学生思维的最近发展区精选了六道题,这些题都是从历年的高考题和模拟题中筛选来的,鼓励学生勤于思考、勇攀高峰的精神。

教学特色与反思

作为一个工作了十多年的还算敬业的老师,我时常想,对于我们这所远郊区县的学校,学生基础较薄弱能力欠佳,高三第一轮复习课该怎么上?怎样在有限的时间内高效的落实基础、提高能力?怎样落实新课程提出的高中数学核心素养 老师们都知道要精选例题,那应该怎样精选例题、切实提高课堂效率?带着这几 个问题,我开展了本节课的探索,采用学案导学、启发引导、自主探索、合作交流的授课方式,符合学生认知习惯,易于学生接受。我努力在以下三个方面做好功课。 关于课前研究 波利亚曾说过“学习任何知识的最佳途径都是由自己发现,因为这种发现,理解最深刻,也最容易掌握其中内在的规律、性质和联系。”根据本节课特点,从易到难设计了三个课前研究的问题,符合学生的认知心理,学生在教师营造的“可探索”环境里,积极参与,通过自己的观察、想象、思考、实践,主动发现规律、获得知识,体验成功。 二、关于课上交流 不管是课前热身,还是课堂探究的练习、例题,以及课后作业,都是根据学生的实际学设计的,具有代表性、实用性和可操作性,均围绕着教学的重点、难点选取。教学过程中充分发挥学生主体作用,始终以问题的形式引导学生主动参与,给学生充足的思考时间,交流的空间,在师生互动、生生互动中碰撞出思维的火花,教师注重及时评价,既要指出问题,点评到位,还要鼓励与赞扬,让学习过程成为学生心灵愉悦的主动建构的过程,做到把握重点、突破难点。同时考虑到了学生学习过程中可能出现的各种错误,预先准备好了解决的方案。 三、关于课上总结 此环节中,让学生们尽情说解题的感受,树立正确的解题观,对于高考中的变化要看淡一些,还要看透一些,相信只要从基础知识上扎实了,该有的空间想象力和转化能力都具备了,不管题目怎么变化,我们一定可以“以不变应万变”。 这节课学生思维非常活跃,课堂表现力很强,老师引导总结也很恰到好处,受到听课老师和专家们的一致好评,不失为一节因材施教的高效课堂。