高中数学人教新课标B版必修2--《2.2.4 点到直线的距离》教学设计1

文档属性

| 名称 | 高中数学人教新课标B版必修2--《2.2.4 点到直线的距离》教学设计1 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 55.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标B版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-07-24 22:03:44 | ||

图片预览

文档简介

《点到直线的距离》教学设计

一、 内容和内容解析

1. 内容

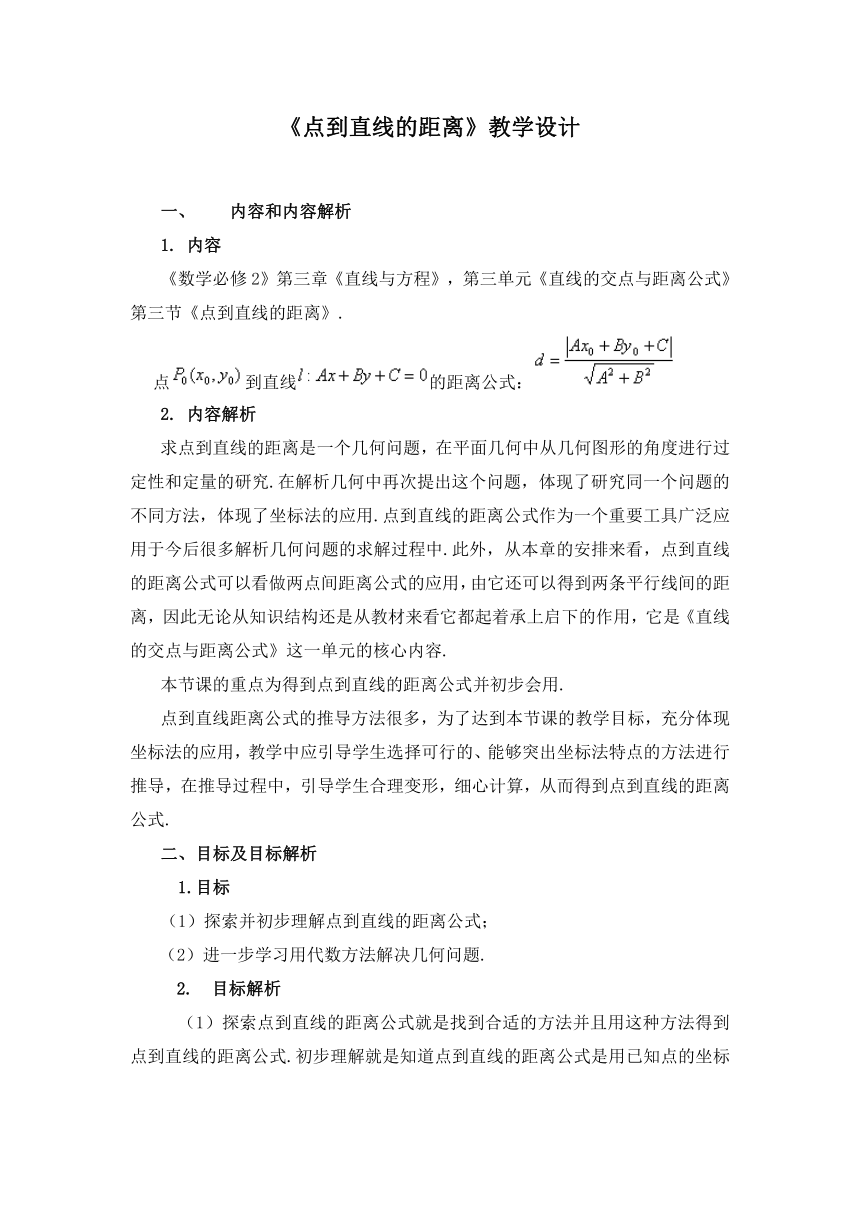

《数学必修2》第三章《直线与方程》,第三单元《直线的交点与距离公式》第三节《点到直线的距离》.

点到直线的距离公式:

2. 内容解析

求点到直线的距离是一个几何问题,在平面几何中从几何图形的角度进行过定性和定量的研究.在解析几何中再次提出这个问题,体现了研究同一个问题的不同方法,体现了坐标法的应用.点到直线的距离公式作为一个重要工具广泛应用于今后很多解析几何问题的求解过程中.此外,从本章的安排来看,点到直线的距离公式可以看做两点间距离公式的应用,由它还可以得到两条平行线间的距离,因此无论从知识结构还是从教材来看它都起着承上启下的作用,它是《直线的交点与距离公式》这一单元的核心内容.

本节课的重点为得到点到直线的距离公式并初步会用.

点到直线距离公式的推导方法很多,为了达到本节课的教学目标,充分体现坐标法的应用,教学中应引导学生选择可行的、能够突出坐标法特点的方法进行推导,在推导过程中,引导学生合理变形,细心计算,从而得到点到直线的距离公式.

二、目标及目标解析

1.目标

(1)探索并初步理解点到直线的距离公式;

(2)进一步学习用代数方法解决几何问题.

2. 目标解析

(1)探索点到直线的距离公式就是找到合适的方法并且用这种方法得到点到直线的距离公式.初步理解就是知道点到直线的距离公式是用已知点的坐标和直线方程一般式中的三个系数表示该点到直线的距离,记住公式并初步学会公式的使用.

(2)在推导和使用公式的过程中,可以让学生有机会进一步学习解析法,体会其定量分析几何问题的优越性.

三、教学问题诊断分析

在教学中可能遇到的问题是,选择何种方法得到点到直线的距离公式?如何引导学生选择合适的方法得到公式?点到直线的距离公式推导的方法很多,大致有两类,一类是容易想到的但不容易计算推导,另一类是计算相对容易却不容易想到.教学要兼顾这两方面,更要从中选择能较好体现解析法思想的方法.既不能为讲方法而讲方法,方法越多越好,也不能为了得到公式急于求成,将教师的方法强加给学生.因此,实际教学中既要给学生选择方法的机会,又要引导学生聚焦在既可行的又能较好体现解析法思想的方法上.

教学中还可能遇到的问题是即使采取了计算相对简便的方法,在推导公式的过程中,学生还是可能会在计算上遇到困难.教师应引导学生通过观察式子的特点,进行合理运算,鼓励学生耐心求解,帮助学生成功得到点到直线的距离公式.

四、教学过程设计

问题1: 已知点和直线的方程:,求点P0到直线的距离.

设计意图:由学生熟悉的两点间距离引入,直接提出本节课要讨论的问题.

师生活动:

教师给学生一定的时间进行思考并推导,之后共同交流解决问题的方案.学生可能提出下面的方法:

先过点P0作直线l的垂线,垂足为Q,则|P0Q|就是点P0到直线l的距离d;然后用点斜式写出垂线方程,并与原直线方程联立方程组,此方程组的解就是点Q的坐标;最后利用两点间距离公式求出|P0Q|.

问题2:这种方法计算量较大,能不能在此基础上进行改进使得方法简单些?

设计意图:引导学生思考选择更好的方法得到点到直线的距离公式.

师生活动:

(1)根据学生情况,教师可以给予以下引导:

上述方法中的难点在于求交点坐标,以及两点之间的距离,如果是一条平行于坐标轴的线段,是不是交点坐标和线段长度就都很好求了?

根据上述思考以及借鉴两点间距离公式的推导,能否将|P0Q|放到一个直角三角形中求解呢?

在教师引导下,共同探讨得到借助三角形求解的推导方法.这里可能出现以下两种思路:

思路一:在中借助面积求解

思路二:在中,求,用边角关系(也可以在中解决,角的关系有所不同,直线位置的变化也对解题造成影响,布置成为课后思考)

(2)在上述分析的基础上,完成用面积法推导公式的过程.

教师巡视,并指导学生合理变形,耐心计算,帮助学生得到点到直线的距离公式,并请学生在黑板上进行板书.

(3)教师对学生的推导进行点评,给予补充纠正,进一步完善证明并对推导过程进行总结.

2.公式结构分析及应用

问题3:公式有哪些结构特征?

设计意图:通过对结构的分析,帮助学生准确记忆公式.

师生活动:

教师引导并具体指出公式特点:

公式的分子:保留直线方程一般式的结构,体现了公式与直线方程关系.

公式的分母:直线方程中两个未知数的系数的平方和再开方.

公式分子中的结构:就是将已知点的坐标带入到直线方程后取绝对值的结果,点到直线距离公式实际上也体现了这个值与该点到直线距离的关系.

【例1】 若点(4,0)到直线y=x+的距离为3,则m的值为( )

A.-1 B.31

C.-1或-31 D.-31

解:将直线方程y=x+化成一般式

4x-3y+m=0,由题意可知3=,

解得m=-1或m=-31.

【例2】求过点P(0,2)且与点A(1,1),B(-3,1)等距离的直线l的方程.

解:由于点A(1,1)与B(-3,1)到y轴的距离不相等,所以直线l的斜率存在,设为k,又因为直线l在y轴上的截距为2,则直线l的方程为y=kx+2,即kx-y+2=0.

由点A(1,1)与B(-3,1)到直线l的距离相等,得=,解得k=0或k=1.

故直线l的方程是y=2或x-y+2=0.

【例3】已知a+b=3,求的最小值.

解:点P(a,b)在直线x+y-3=0上,

而=,

本题可以看作是求点P(a,b)与点A(-5,2)的距离的最小值问题,

这个过程就是转化过程.点P(a,b)在直线x+y-3=0上,

点A(-5,2)到直线x+y-3=0的距离为d==3,

此即所求代数式的最小值.

师生活动:

教师应关注学生是否能将直线方程化为一般式,以及学生是否能利用公式得到关于k的方程.

3.课堂小结

本节课学习了点到直线距离公式.在推导过程中,我们通过构造直角三角形将求两点间的距离转化为了求平行于坐标轴的线段的长度,这降低了运算难度.可以看到点到直线的距离公式的分子是将已知点坐标带入直线方程等号左边的式子后再取绝对值的结果,分母则是直线方程中未知数系数的平方和再开方.在应用公式的时候应当注意,应将直线方程化为一般式之后再用公式进行计算.

一、 内容和内容解析

1. 内容

《数学必修2》第三章《直线与方程》,第三单元《直线的交点与距离公式》第三节《点到直线的距离》.

点到直线的距离公式:

2. 内容解析

求点到直线的距离是一个几何问题,在平面几何中从几何图形的角度进行过定性和定量的研究.在解析几何中再次提出这个问题,体现了研究同一个问题的不同方法,体现了坐标法的应用.点到直线的距离公式作为一个重要工具广泛应用于今后很多解析几何问题的求解过程中.此外,从本章的安排来看,点到直线的距离公式可以看做两点间距离公式的应用,由它还可以得到两条平行线间的距离,因此无论从知识结构还是从教材来看它都起着承上启下的作用,它是《直线的交点与距离公式》这一单元的核心内容.

本节课的重点为得到点到直线的距离公式并初步会用.

点到直线距离公式的推导方法很多,为了达到本节课的教学目标,充分体现坐标法的应用,教学中应引导学生选择可行的、能够突出坐标法特点的方法进行推导,在推导过程中,引导学生合理变形,细心计算,从而得到点到直线的距离公式.

二、目标及目标解析

1.目标

(1)探索并初步理解点到直线的距离公式;

(2)进一步学习用代数方法解决几何问题.

2. 目标解析

(1)探索点到直线的距离公式就是找到合适的方法并且用这种方法得到点到直线的距离公式.初步理解就是知道点到直线的距离公式是用已知点的坐标和直线方程一般式中的三个系数表示该点到直线的距离,记住公式并初步学会公式的使用.

(2)在推导和使用公式的过程中,可以让学生有机会进一步学习解析法,体会其定量分析几何问题的优越性.

三、教学问题诊断分析

在教学中可能遇到的问题是,选择何种方法得到点到直线的距离公式?如何引导学生选择合适的方法得到公式?点到直线的距离公式推导的方法很多,大致有两类,一类是容易想到的但不容易计算推导,另一类是计算相对容易却不容易想到.教学要兼顾这两方面,更要从中选择能较好体现解析法思想的方法.既不能为讲方法而讲方法,方法越多越好,也不能为了得到公式急于求成,将教师的方法强加给学生.因此,实际教学中既要给学生选择方法的机会,又要引导学生聚焦在既可行的又能较好体现解析法思想的方法上.

教学中还可能遇到的问题是即使采取了计算相对简便的方法,在推导公式的过程中,学生还是可能会在计算上遇到困难.教师应引导学生通过观察式子的特点,进行合理运算,鼓励学生耐心求解,帮助学生成功得到点到直线的距离公式.

四、教学过程设计

问题1: 已知点和直线的方程:,求点P0到直线的距离.

设计意图:由学生熟悉的两点间距离引入,直接提出本节课要讨论的问题.

师生活动:

教师给学生一定的时间进行思考并推导,之后共同交流解决问题的方案.学生可能提出下面的方法:

先过点P0作直线l的垂线,垂足为Q,则|P0Q|就是点P0到直线l的距离d;然后用点斜式写出垂线方程,并与原直线方程联立方程组,此方程组的解就是点Q的坐标;最后利用两点间距离公式求出|P0Q|.

问题2:这种方法计算量较大,能不能在此基础上进行改进使得方法简单些?

设计意图:引导学生思考选择更好的方法得到点到直线的距离公式.

师生活动:

(1)根据学生情况,教师可以给予以下引导:

上述方法中的难点在于求交点坐标,以及两点之间的距离,如果是一条平行于坐标轴的线段,是不是交点坐标和线段长度就都很好求了?

根据上述思考以及借鉴两点间距离公式的推导,能否将|P0Q|放到一个直角三角形中求解呢?

在教师引导下,共同探讨得到借助三角形求解的推导方法.这里可能出现以下两种思路:

思路一:在中借助面积求解

思路二:在中,求,用边角关系(也可以在中解决,角的关系有所不同,直线位置的变化也对解题造成影响,布置成为课后思考)

(2)在上述分析的基础上,完成用面积法推导公式的过程.

教师巡视,并指导学生合理变形,耐心计算,帮助学生得到点到直线的距离公式,并请学生在黑板上进行板书.

(3)教师对学生的推导进行点评,给予补充纠正,进一步完善证明并对推导过程进行总结.

2.公式结构分析及应用

问题3:公式有哪些结构特征?

设计意图:通过对结构的分析,帮助学生准确记忆公式.

师生活动:

教师引导并具体指出公式特点:

公式的分子:保留直线方程一般式的结构,体现了公式与直线方程关系.

公式的分母:直线方程中两个未知数的系数的平方和再开方.

公式分子中的结构:就是将已知点的坐标带入到直线方程后取绝对值的结果,点到直线距离公式实际上也体现了这个值与该点到直线距离的关系.

【例1】 若点(4,0)到直线y=x+的距离为3,则m的值为( )

A.-1 B.31

C.-1或-31 D.-31

解:将直线方程y=x+化成一般式

4x-3y+m=0,由题意可知3=,

解得m=-1或m=-31.

【例2】求过点P(0,2)且与点A(1,1),B(-3,1)等距离的直线l的方程.

解:由于点A(1,1)与B(-3,1)到y轴的距离不相等,所以直线l的斜率存在,设为k,又因为直线l在y轴上的截距为2,则直线l的方程为y=kx+2,即kx-y+2=0.

由点A(1,1)与B(-3,1)到直线l的距离相等,得=,解得k=0或k=1.

故直线l的方程是y=2或x-y+2=0.

【例3】已知a+b=3,求的最小值.

解:点P(a,b)在直线x+y-3=0上,

而=,

本题可以看作是求点P(a,b)与点A(-5,2)的距离的最小值问题,

这个过程就是转化过程.点P(a,b)在直线x+y-3=0上,

点A(-5,2)到直线x+y-3=0的距离为d==3,

此即所求代数式的最小值.

师生活动:

教师应关注学生是否能将直线方程化为一般式,以及学生是否能利用公式得到关于k的方程.

3.课堂小结

本节课学习了点到直线距离公式.在推导过程中,我们通过构造直角三角形将求两点间的距离转化为了求平行于坐标轴的线段的长度,这降低了运算难度.可以看到点到直线的距离公式的分子是将已知点坐标带入直线方程等号左边的式子后再取绝对值的结果,分母则是直线方程中未知数系数的平方和再开方.在应用公式的时候应当注意,应将直线方程化为一般式之后再用公式进行计算.