惨烈的四年战事课件

图片预览

文档简介

课件75张PPT。第2课 惨烈的四年战事课标要求:

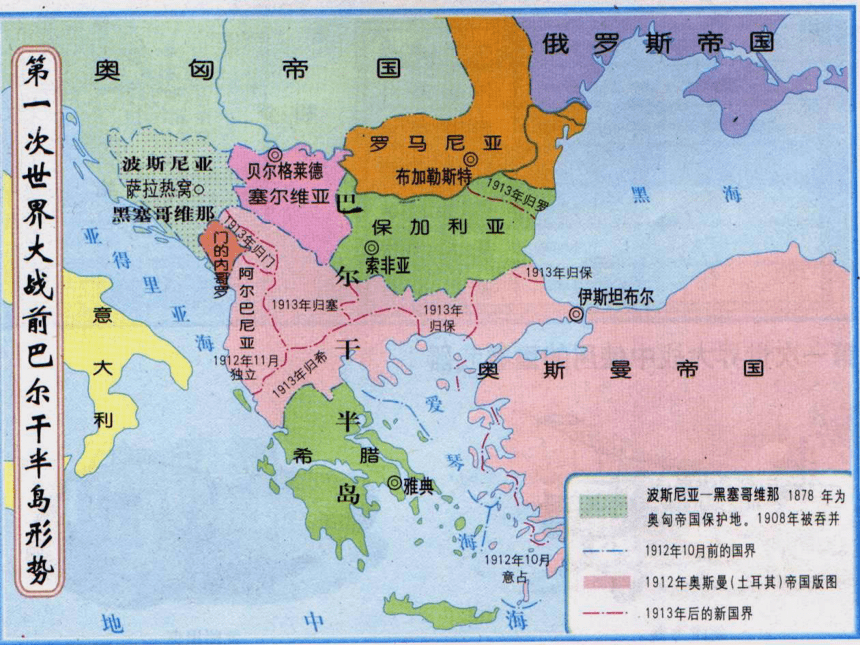

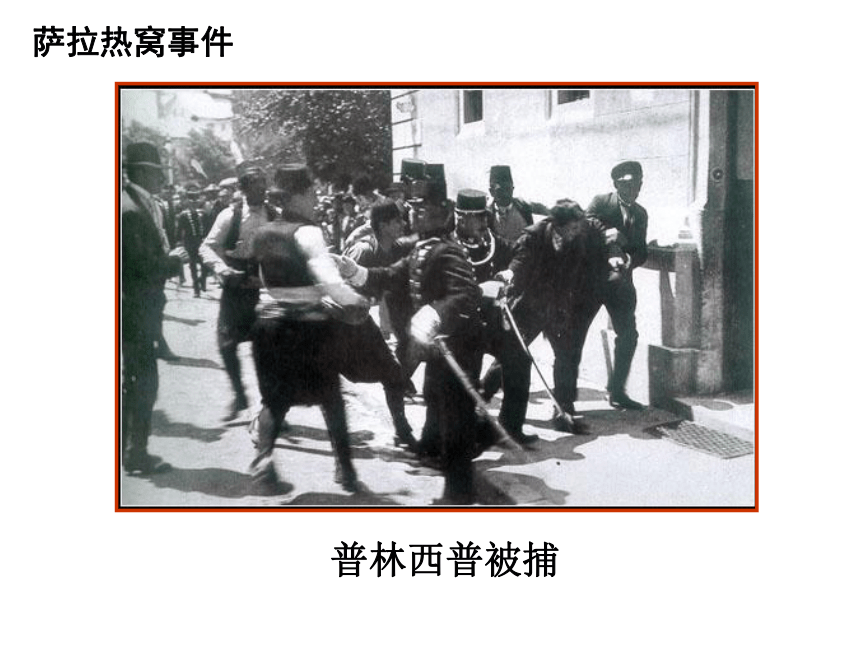

简述第一次世界大战的过程,认识德奥集团失败的原因。 第一次世界大战是作为毁灭之神降临人间的, 它毁灭了人的生命,毁坏了人类辛勤建造的文明大厦。这次大战为什么那么残酷? 为什么演变成一场持久战?一 战 的 爆 发巴尔干火药桶萨拉热窝事件 斐迪南大公像现收藏在台湾军事史博物馆 斐迪南大公是奥匈帝国皇储,奥皇弗朗茨·约瑟夫一世的侄子。1889年他被立为哈布斯堡王朝皇储。1898年他担任奥军副总司令。1908年,斐迪南大公极力主张吞并波斯尼亚和黑塞哥维那,加深了俄、奥之间的矛盾,导致波斯尼亚危机的出现。普林西普(1894-1918)萨拉热窝事件 塞尔维亚爱国青年。1914年6月行刺斐迪南大公,事后被捕入狱判20年徒刑。1918年在狱中病死,后来人们为了纪念这位爱国青年,在他当年埋伏站立的地方用混泥土嵌下一双脚印。斐迪南大公夫妇萨拉热窝事件 1914年6月,奥匈帝国皇储斐迪南大公偕夫人到新被奥国吞并的波斯尼亚检阅军事演习,并访问其首府萨拉热窝。6月28日,当皇储车队经过萨拉热窝街头时,19岁的青年普林西普冲出人群射杀了斐迪南夫妇,这就是震惊世界的“萨拉热窝事件”。普林西普被捕萨拉热窝事件第一次世界大战的爆发 1914年7月23日,奥匈帝国向塞尔维亚发出最后通牒,7月28日向塞尔维亚宣战。

俄国7月30日宣布总动员。8月1日德国随即向俄国发出最后通牒,要求俄国取消总动员并旋即向俄国宣战。法国立即宣布总动员,8月3日德国向法国宣战。同时,德军占领卢森堡,并侵犯了中立国比利时,8月4日英国以此向德国宣战。

德、英进入战争状态是欧洲大战全面爆发的最后标志1914年8月,德国官员宣读开战诏书思考:为什么一个刺杀事件引发一场世界大战?第一次世界大战的爆发 “叶落之前你们就能返回故乡”。

—— 德皇威廉二世信心百倍对出征的士兵宣布第一次世界大战的爆发准备近10年的“施利芬计划” 施利芬,1833年2月28日生于柏林。他最初专攻法律,后从军在军事学院学习。普奥战争和普法战争期间,任职于参谋部。1888年12月4日晋升中将。1891年,施利芬成为德军总参谋长直至1906年1月1日退役。其间,于1893年1月17日晋升为地面部队司令。1911年晋升陆军元帅。

施利芬是一位卓越的天才战略家,尽管对战争伦理漠不关心,但研究问题的方法却符合科学规律。在其任总参谋长期间,研究了与法国和俄国两线作战中的战略问题,提出了著名的“施利芬计划”。

他在退役后继续完善其计划。然而他的计划也经常受到批评,因为其计划似乎流于刻板,忽略政治因素,例如比利时和荷兰的中立。

在第二次世界大战,在没有俄国人的威胁下,一个施利芬计划的变种被德军采用,这次被证明是成功的。阿尔弗雷德·冯·施利芬于1913年1月4日死于柏林。阿尔弗雷德·冯·施利芬准备近10年的“施利芬计划” 德意志帝国陆军前总参谋长施利芬,于1905年主持制定了该计划。

目标是:避免两线作战,要先发制人,迅速决战,各个击破(6个月内击败法国。随后调头去打败俄国)。力争2—3个月结束战争。德国士兵告别家人德国的士兵在去巴黎的路上奥匈帝国的士兵告别家人 奥匈帝国的士兵在集结第一次世界大战爆发后,塞尔维亚军队开赴前线。 准备参战的英军军官 英军检阅,准备参加大战 法国军队阅兵,准备参战 参加第一次世界大战的俄罗斯军官第一次世界大战西线比利时、法国北和德法边境英法←→德东线波罗的海南岸至罗马尼亚

俄←→德奥匈南线巴尔干半岛

塞尔维亚←→奥匈欧洲的三条战线日德兰海战欧洲战场三个阶段战局的演变阶 段第一阶段

(1914年)第二阶段

(1915—

1916年)第三阶段

(1917—

1918年)德军速战速决计划破产 战略主攻权转移到协约国一方第一次世界

大战以同盟

国失败告终战役或重大事件影 响马恩河战役 凡尔登战役、索姆河战役、俄军夏季攻势、日德兰海战美国参加对德作战

俄国退出大战

中国等参加协约国作战

1918年11月,德国投降巴黎马恩河会战和德军速决战的破产协约国士兵在战壕中 德法马恩河会战,双方形成阵地战态势。阵地战就是一种高消耗、拼时间的战争。 马恩河战役中的德军马恩河会战和德军速决战的破产德国将领小毛奇 马恩河战役后,德军总参谋长小毛奇战后向德皇威廉二世说:“陛下,我们输掉了战争。”小毛奇因此战失利被撤职。 传统战略的失败可解释破坏欧洲文明的流血的僵持局面。为防止邻国侵略或邻国间的联合,欧洲各国军队的参谋部好几年里一直在精心备战。……

在以后的三年中,尽管双方动用了大量的武器,再三发动攻势,但在这条战线上任何一方的移动都未超过10英里。造成这一流血的僵持局面的原因是:防御性武器从战争一开始就优于进攻性武器。传统的进攻方式是大批步兵在炮火的掩护下发起冲锋。但是,这在深壕沟、铁丝网、巧布的地雷和机枪掩体相结合的防御设施面前却完全无效。……与各总参谋部的计划相反,西线的战斗这时变成了阵地战和消耗战。

──[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》东线战役和相持局面的形成 1914年8月俄国发动了对德国的进攻,取得胜利。1915年,德国调集军队进攻东线俄军,大败俄军。东线战事处于僵持状态。“凡尔登绞肉机” 凡尔登是法国的军事要塞,像一只突出的拳头,深入德国阵线。德军选择凡尔登为主攻目标,是“攻敌所必救”,企图吸引法军精锐部队到这里来加以歼灭,使凡尔登成为“碾碎法军的磨盘”,进而打开通往巴黎的道路。战壕中的士兵“凡尔登绞肉机” 这幅照片是第一次世界大战的一个缩影。大炮、战壕与士兵,构成了这次世界大战的主要特征。根据德国战前制定的计划,这场战争本来应该是一场速决战。但是战争爆发后,现实告诉人们:与战前估计恰恰相反,战争已经成为旷日持久的阵地战。 凡尔登战役中法军沿着“圣路”奔赴战场 凡尔登战场上堑壕中的法国士兵 “凡尔登绞肉机”凡尔登战役中法国阵地一角 横尸遍野的战场一角“凡尔登绞肉机” 凡尔登战役中遭炮火袭击的法军士兵凡尔登要塞中的法国士兵 “凡尔登绞肉机”炮轰后的凡尔登城镇 凡尔登战役后的战场“凡尔登绞肉机”“索 姆 河 地 狱”巴黎 索姆河战役是第一次世界大战中规模最大的战役,也是一场巨大的消耗战。短短数月,英军损失40万人,法军损失20万人,德军损失约55万人,双方伤亡人数大大超过凡尔登战役。 驻守在凡尔登的一位法国士兵头戴防毒面具抵御毒气的袭击一战中的毒气战 一名腿部受伤的英军士兵不停地叫喊“基督,基督。” 一名在战壕里的英军士兵。索姆河战役中的英军 下士命令士兵们上刺刀,他说:“上刺刀,上刺刀,把刺刀上上。” 战役进攻发起首日就有二万名英军士兵和英国殖民地军队士兵阵亡索姆河战役中的英军第一次世界大战期间的英军坦克 一位驾驶坦克的士兵说:“坦克所发挥的威力,连我们自己也没料到。我驾着坦克孤零零地冲向一座村庄,只见德军在四散而逃。我围着村庄转了一圈,就像战神在地上划了一道禁圈一样,德国人全给吓懵了,全部乖乖投降,一共有300多人。”

毛元佑著《世纪初的列强混战》英国坦克 一位参加过此次进攻的英军士兵说:“我们就像是在游猎,只不过手中端着的是用于杀人的步枪。坦克替我们扫平道路,我要做的只是不时地端起枪来,瞄准那些惊慌失措的德国佬,一个个地将他们打倒。”

一位德国军事历史学家说:“敌军在火炮的数量上占强大的优势,发射了数百万发炮弹,敌机机群完全控制了天空,当代不可战胜的战斗大象──坦克的出现,这一切,使作为德军核心力量的步兵受到极大的震动’,‘军队对长官的信任和对胜利的信心发生了动摇”。

毛元佑著《世纪初的列强混战》协约国阵营的变化美国参战美国的“中立” 美国独立初期,首先考虑发展本国的经济和军事实力,把活动主要集中在美洲大陆,在对外关系中避免卷入欧洲的政治和军事冲突,不承担国际社会的政治、军事义务,不与外国、特别是不与欧洲大国结盟。早期外交上的孤立主义对保护刚建国的美国的国家利益有一定历史作用,曾对美国对外政策产生深刻的影响。 威尔逊总统提请美国国会对德宣战的演说(节录)

(1917年4月2日)

……在最近2月3日,我曾正式向你们提出德意志帝国政府的特别通告,通告说,它已立意在2月1日和2月1日以后,把一切法律或人道的约束置诸不顾,要用潜水艇击沉所有驶近大不列颠及爱尔兰的港口、或欧洲西部海岸、或在地中海范围内被德国敌人所控制的任何港口的船只。……不论何种船舶,不论船舶的国旗、证书、货物、目的地、使命,既不予以警告,也不打算营救或怜恤船上的人员,一概残忍地将共击沉,友好中立国船舶和交战国船舶一样不能幸免。甚至医船,以及向那些丧亲失子、饱受苦难的比利时人民运送救济品的船只,纵使德国政府本身都准其通过禁区,而给予通行证,同时又有明显无误的标志可资区别,也同样粗暴无情或无原则地加以击沉。…… 这是一种与全世界各国为敌的战争。美国船已被击沉,美国人的生命被夺去,其手段令我们听到大为激怒,而其他中立与友好国家的船舶和人民,也被用同样手段击沉,淹没海底。这里并不曾有任何区别。挑战是向全人类的。每个国家必须各自决定怎样去对付它。我们替自己做出的抉择,必须深思熟虑,稳重适度,符合我们作为一个民族的性格和动机。我们必须摒除激动的情感。我们的动机并不是复仇,也不是把国家的物质力量拿出来耀武扬威,而仅仅是主持正义和维护人类权利,我们只不过是这种正义和权利的诚实的捍卫者。 我深深意识到:我正在采取的步骤具有何等重大和甚至惨痛的特性,我也意识到,它包含着何等严重的责任,但是我毫不犹豫地服从我认为是我宪法上的职责,因此我建议国会:宣布德意志帝国政府最近的行为,事实上无異对美国政府及其人民作战;正式接受如此强加于美国的交战国地位;并且采取紧急措施,不但把全国置于更为严紧的防御状态,而且发挥国家全部力量,运用国家全部资源,以迫使德意志帝国政府就范,从而结束战争…… 当我们采取这些措施,这些极重要的措施之时,让我们充分了解,并使举世皆知我们的动机与目的是什么。……如今,我们的目的仍和从前一样,要在世界生活中捍卫和平与正义的原则,以与自私的和无人性的权力相对抗,并在世界上真正自由和自治的民族中竖立起今后可以保证遵守这些原则的一致决心和一致行动。问题已经牵涉到世界的和平和世界各民族的自由,而且这种不和平与自由之所以受威胁,又是由于存在着那些独裁政权,专凭不由人民的意志而全由他们的意志所控制的有组织的武力作为后盾。在这种场合,中立便行不通或者是求不到了。我们已经看到在这样的情况下中立的结局如何。我们是处在这个时代的开端,在这个时代,我们将坚决主张,文明国家公民个人之间所遵守的行为标准和犯错误后的责任标准,在各国及其政府之间,也应该同样遵守。 我们跟德国人民没有什么争吵。我们对他们除了同情心与友谊感之外,没有别的情感。他们政府发动这次战争不是出自他们的推动。他们既未预知此事,亦未予赞同。这次战争的决定,正如在古代不幸的岁月中,统治者什么也不与人民商量,往往就决定了许多战争,而发动和进行那些战争又都是为了某些王朝的利益,或是为了惯于把他们的同胞用作爪牙和工具的一小撮的野心家的利益。…… 我们现在正在接受这种敌对目的的挑战,因为我们知道,我们决不能和采用如此方式的一个政府做朋友;只要这种政府的有组织的武力总是为其不可告人的目的伺机而动,那对于全世界的民主政权就不可能有确实的安全。现在,我们正要对这个与自由为敌的真正敌人应战,必要时,我们将竭举国之力,以抑制和摧毁它的野心和实力。现在我们看清那些揭去伪饰的事实,因而我们乐于为世界的最后和平,为世界各民族的解放──包括德国人民在内,为大、小各国的权利,为人们到处有选择他们的生活方式和信仰方式的特权而作战。必须使民主在世界上得到安全。世界和平必须建立在政治自由的可靠基础上。我们没有任何自私的目的可追求。我们不想征服别人,也不想统治别人。我们不为自己索取赔款,我们不为自愿的牺牲寻求物质上的补偿。我们只是人类权利的一个捍卫者。当这些权利已经得到保障,而各国的信义与自由也可以保障这些权利时,我们就于愿足矣。 卢西塔尼亚号的沉没 1915年5月1日,驻美德国大使馆在报纸上注销声明称,任何乘坐悬挂英国旗帜的商船的美国旅客,其生命安全都得不到保障。但是卢西塔尼亚号的乘客并不把这消息放在心上。战时被称为“大西洋快犬”的卢西塔尼亚号有足够快的速度,可以摆脱所有的德国潜艇袭击。满载着1959名乘客(大部分是美国人)和船员,卢西塔尼亚号从英国出发了。5月7日,航行到了爱尔兰外海遭遇到大雾,威廉?特纳船长命令把速度减慢到18节。11点30分,大雾逐渐消散。正在附近游弋的U20号潜艇发现了卢西塔尼亚号。卢西塔尼亚的航海生涯就要结束了。下午2:12分,第一枚鱼雷击中舰桥下面的船身,紧接着,弥漫的煤炭粉尘引起了猛烈的爆炸船上的旅客在惊慌失措中拥上了救生艇甲板。秩序极为混乱,因为船身急速倾斜,只有右舷的救生艇可以使用。18分钟后,卢西塔尼亚号带着她的1195名乘客和船员沉入了大海。 卢西塔尼亚号的沉没在大西洋两岸引起了极度的震惊。美国和英国纷纷指责这是一场残酷的谋杀,德国的报纸则声称卢西塔尼亚号是一艘军火船,否则不会这幺快沉没(80年代美国和德国人对躺在海底的卢西塔尼亚号残骸的勘测,证实了煤舱粉尘爆炸的观点)。美国国内“立刻对德国宣战”的呼吁声嚣日上。德国迫于舆论谴责的压力,宣布取消对客船和中立国船只的无限制潜艇战。直到1917年,由于西线战局的不利,才告恢复(德国恢复无限制潜艇战,直接导致美国向其宣战)。德国的凶残形象,在美国已经深入人心,所以1917年威尔逊政府向德国宣战的决议,得到了美国人民的支持。从这个角度说卢西塔尼亚号可以说是改变第一次世界大战历史的邮船。 1916年2月28日,美国报纸公布了一份英国间谍截获的德国外交大臣发给德国驻墨西哥大使的密电。电文中外交大臣密令大使鼓动墨西哥进攻美国,并许诺把美国占领的墨西哥领土归还。电文公布后,美国舆论大哗,参战呼声愈高。1917年4月6日美国向德国正式宣战。美国的征兵广告美国的军工厂(1918)美国的参战对战局产生了重大的影响:

首先是影响了许多其他“中立”国家,在美国宣布参战后,中国等国也纷纷宣战,加入协约国集团,协约国扩大到27个国家,形成了对同盟国的绝对优势。

其次是在军事上对协约国的直接援助。在1917年6月,美国派出几十艘军舰协助英国海军,进一步控制了德国海军的活动,美国海军参战是使德国“无限制潜艇战”失败的重要原因。美国参战时,陆军只有30万人,但在1917年5月实行了义务兵役制,迅速把军队增加到300万,并把200万大军派往欧洲前线。

最后是在财政和军需供应方面,更给协约国带来了巨大的好处,大量的军用物资源源不断运往欧洲战场。美国不仅中断了对德奥的军火供应,而且大幅度提高对协约国的贷款,共达350亿美元。从物资上为协约国的最终胜利准备了条件。 1917年 8月14日,冯国璋代理总统后决定参加协约国,正式对德国和奥匈帝国宣战,一战中欧洲战场上的中国劳工青岛 中国劳工营 他们准备前往法国一战中欧洲战场上的中国劳工在法军官指挥下干活的中国劳工扛着炮弹的中国劳工一战中欧洲战场上的中国劳工 春节 劳工们终于可以休息 庆祝自己的传统节日俄国退出一战 想一想参加最近几次战斗的几个步兵团吧,他们中1/3的人没有步枪!这些可怜的家伙在暴风骤雨般的榴霰弹片中耐心等待,等待着拾起倒下的同伴的步枪。他们在这样的条件下居然毫不恐慌,这真是一个奇迹。……这种磨难我们的士兵要忍受多久呢?这种残杀太可怕了!

[俄]帕莱奥洛格《一位大使的回忆录》 战壕里的俄国士兵向采访他的英国记者展示了他的武器──把绑在木棍上的刺刀。“先生,正如你看到的,这不是战争,而是一场屠杀。他们(德军)有大炮和毒气,我们只有胸膛。”俄国军队数量诚然惊人,可惜却是弊端丛生。军队上层食古不化,他们无视科技的进步给军事领域带来的巨大变化,他们没有认真吸取日俄战争失败的惨痛教训,仍然死抱住过去那一套陈腐过时的理论不放,坚信刺刀胜过子弹。……

毛元佑《世纪初的列强混战》俄国退出一战 1917年11月7日俄

国十月革命爆发 阿芙乐尔号巡洋舰发出了进攻冬宫的信号十月革命爆发 1917年十月革命后,新生的苏维埃政权宣布退出不义的帝国主义战争。有力地表达了人民要求和平和反战的立场, 鼓舞了欧洲各交战国人民的反战运动布列斯特—立托夫斯克条约(节录)

(1918年3月3日)

第一条俄国为一方和德国、奥地利—匈牙利、保加利亚及土耳其为另一方宣布它们之间的战争状态已经终止。它们决定今后彼此和好相处。

第三条位在缔约各方所同意的一线之西、过去属于俄国的领土将不再处于俄国的主权之下……

第四条一俟普遍性和约订立和俄国复员工作完成后,德国将撤出位在第三条第一款所指线之东的领土,但以第六条不作其他规定者为限。俄国将尽一切能力保证立即撤出东安纳托利亚诸省,并将它们完整地交还土耳其。俄国军队将同样地立即撤出阿尔达汉、卡尔斯和巴统各地区。俄国对各该地区内部及国际关系的重新调整不进行干涉,任由各该地区居民同各邻国、特别是土耳其协议予以调整。同盟国集团的崩溃 协约国方面自美国参战后力量大大加强,逐渐掌握全部优势。1917年11月,协约国成立了最高军事委员会,次年3月,法国元帅福煦成为最高统帅。从此,协约国军队在福煦统一指挥下向德军发动一连串反攻,第一次反攻就把战线推进至马恩河一线。8月,以英军为主的联军发起了对亚眠突出地带的进攻。在英军的强大攻势下,驻守该地的德军六七个师全军覆没,成为“这次大战史上德军最黑暗的日子”。9月,德军撤至德法边境上的“兴登堡防线”,亚眠突出地带失守。美军则轻取圣米耶尔突出地带。这样,从7月中旬到9月中旬,经过两个月的战斗,德军的三个突出部:马恩河突出地带、亚眠突出地带、圣米耶尔突出地带全部为协约国军所占领。此后,联军在军事上已经占有绝对优势。协约国军的反攻 1918年9月底,协约国军开始发动总攻。“兴登堡防线”全面崩溃。协约国军在巴尔干战线突破了保加利亚的防线,9月29日保加利亚投降。

英军在巴勒斯坦击溃了土军,土军完全丧失了战斗力,士兵自动放弃阵地,拒绝作战。 10月30日土耳其投降。

奥匈帝国在协约国的打击下土崩瓦解,1918年10月30日至31日夜,匈牙利布达佩斯的工人和士兵发动武装起义,爆发了“秋玫瑰革命”,推翻了哈布斯堡王朝在匈牙利的统治,赢得了民族独立,奥匈帝国土崩瓦解。1918年10月下旬,随着奥匈帝国的瓦解,捷克斯洛伐克和匈牙利宣布独立。

奥地利于11月30日无条件投降。同盟国集团的崩溃 德国海军司令部下令远洋舰队出海作战,引起了11月3日基尔港水兵起义 德国各大城市如汉堡、莱比锡、慕尼黑、柏林等相继发生起义,建立了工兵代表苏维埃德国投降 1918年11月3日基尔港水兵起义,引发席卷全国的革命浪潮。

11月9日中午,德国总理宣布皇帝正式退位。

下午3点,军事司令部给总理官邸打来一封电报说:“为避免流血,威廉二世陛下愿意放弃德国皇位,但决不放弃普鲁士国王头衔。”

下午3点30分,总理官邸拍给军事司令部的电报说:“没有必要再注意威廉二世的行踪,因为他退位的消息已于午间宣布。”

11月10日举行的柏林工兵代表苏维埃大会上批准了艾伯特政府。

11月11日,艾伯特政府同协约国签订了贡比涅停战协定,结束了第一次世界大战。德国投降德国投降 法国福熙将军(前排右起第二人)与德军签订停战协定。 福煦将军的车厢——《贡比涅森林停战协定》签字处。法国把这辆车厢作为战胜的纪念物保存下来。 德奥集团战败的原因是什么?(提示:可以从经济实力对比、军事战略方面同盟国集团内部的矛盾、国际力量对比等方面进行进行探讨。)三心二意的同盟伙伴 第一次世界大战经过 俄军夏季攻势美国

参战第三阶段19171918德国投降奥匈

投降第一阶段 1914第二阶段

1915--19161914

—1918

西线:

英法比 对抗德

东线:

俄对抗德、奥匈

南线:

塞尔维亚

对抗奥匈马恩河 战役

东普鲁士战役

凡尔登战役索姆河战役日德兰海战 小说以普通士兵帅克在第一次世界大战中的经历为线索,深刻揭露奥匈帝国统治者的凶残专横及其军队的腐朽堕落。他们对人民奸淫掠夺,官兵之间欺上压下,“友军”之间相互倾轧;他们虐待俘虏,各级军官个个愚昧无知、贪婪腐败。这一切,在小说中暴露无遗。小说成功地塑造了一个与人民血肉相连的普通捷克士兵帅克的形象。他的智慧、力量以及对占领者的不满情绪与自发反抗的精神引起人们的共鸣。帅克善良又勇敢,机智而不露声色,貌似平凡,而且有点“愚昧”和滑稽可笑。然而他却善于运用民间谚语、笑话,接过上司的口号,以其人之道还治其人之身,伺机巧妙地同反动统治者作斗争。只要他到哪里,那里就被搅得鸡飞狗跳、天翻地覆,把反动政权的秩序搞得一团糟,使反动统治机器无法运动,从而表达对敌人的无比仇恨和对异族统治下的人民的深切同情与无比关怀。 雅洛斯拉夫·哈谢克(1883-1923),捷克著名作家,被誉为“捷克散文之父”。1920年,开始写作长篇讽刺小说《好兵帅克》。 在某种意义上,《好兵帅克》也可以说是一部历史小说,因为它从内部描写了欧洲近代史上一个最古老的王朝——奥匈帝国崩溃的过程。作品几乎是严格按照第一次世界大战编年顺序写的。然而此书的价值并不在于它如何忠于史实,而在于作者以卓绝的漫画式手法,准确、深刻地剖析了奥匈帝国的政府、军队、法院、警察机关及医院、教会的反动而又虚弱的本质。这个帝国的一切残酷、肮脏、荒谬与丑恶,都没能逃脱哈谢克那支锋利、辛辣的笔,他无情地揭露了这个庞大帝国所加于捷克民族的种种灾难,并塑造出帅克这个平凡而又极富于机智的不朽形象。

简述第一次世界大战的过程,认识德奥集团失败的原因。 第一次世界大战是作为毁灭之神降临人间的, 它毁灭了人的生命,毁坏了人类辛勤建造的文明大厦。这次大战为什么那么残酷? 为什么演变成一场持久战?一 战 的 爆 发巴尔干火药桶萨拉热窝事件 斐迪南大公像现收藏在台湾军事史博物馆 斐迪南大公是奥匈帝国皇储,奥皇弗朗茨·约瑟夫一世的侄子。1889年他被立为哈布斯堡王朝皇储。1898年他担任奥军副总司令。1908年,斐迪南大公极力主张吞并波斯尼亚和黑塞哥维那,加深了俄、奥之间的矛盾,导致波斯尼亚危机的出现。普林西普(1894-1918)萨拉热窝事件 塞尔维亚爱国青年。1914年6月行刺斐迪南大公,事后被捕入狱判20年徒刑。1918年在狱中病死,后来人们为了纪念这位爱国青年,在他当年埋伏站立的地方用混泥土嵌下一双脚印。斐迪南大公夫妇萨拉热窝事件 1914年6月,奥匈帝国皇储斐迪南大公偕夫人到新被奥国吞并的波斯尼亚检阅军事演习,并访问其首府萨拉热窝。6月28日,当皇储车队经过萨拉热窝街头时,19岁的青年普林西普冲出人群射杀了斐迪南夫妇,这就是震惊世界的“萨拉热窝事件”。普林西普被捕萨拉热窝事件第一次世界大战的爆发 1914年7月23日,奥匈帝国向塞尔维亚发出最后通牒,7月28日向塞尔维亚宣战。

俄国7月30日宣布总动员。8月1日德国随即向俄国发出最后通牒,要求俄国取消总动员并旋即向俄国宣战。法国立即宣布总动员,8月3日德国向法国宣战。同时,德军占领卢森堡,并侵犯了中立国比利时,8月4日英国以此向德国宣战。

德、英进入战争状态是欧洲大战全面爆发的最后标志1914年8月,德国官员宣读开战诏书思考:为什么一个刺杀事件引发一场世界大战?第一次世界大战的爆发 “叶落之前你们就能返回故乡”。

—— 德皇威廉二世信心百倍对出征的士兵宣布第一次世界大战的爆发准备近10年的“施利芬计划” 施利芬,1833年2月28日生于柏林。他最初专攻法律,后从军在军事学院学习。普奥战争和普法战争期间,任职于参谋部。1888年12月4日晋升中将。1891年,施利芬成为德军总参谋长直至1906年1月1日退役。其间,于1893年1月17日晋升为地面部队司令。1911年晋升陆军元帅。

施利芬是一位卓越的天才战略家,尽管对战争伦理漠不关心,但研究问题的方法却符合科学规律。在其任总参谋长期间,研究了与法国和俄国两线作战中的战略问题,提出了著名的“施利芬计划”。

他在退役后继续完善其计划。然而他的计划也经常受到批评,因为其计划似乎流于刻板,忽略政治因素,例如比利时和荷兰的中立。

在第二次世界大战,在没有俄国人的威胁下,一个施利芬计划的变种被德军采用,这次被证明是成功的。阿尔弗雷德·冯·施利芬于1913年1月4日死于柏林。阿尔弗雷德·冯·施利芬准备近10年的“施利芬计划” 德意志帝国陆军前总参谋长施利芬,于1905年主持制定了该计划。

目标是:避免两线作战,要先发制人,迅速决战,各个击破(6个月内击败法国。随后调头去打败俄国)。力争2—3个月结束战争。德国士兵告别家人德国的士兵在去巴黎的路上奥匈帝国的士兵告别家人 奥匈帝国的士兵在集结第一次世界大战爆发后,塞尔维亚军队开赴前线。 准备参战的英军军官 英军检阅,准备参加大战 法国军队阅兵,准备参战 参加第一次世界大战的俄罗斯军官第一次世界大战西线比利时、法国北和德法边境英法←→德东线波罗的海南岸至罗马尼亚

俄←→德奥匈南线巴尔干半岛

塞尔维亚←→奥匈欧洲的三条战线日德兰海战欧洲战场三个阶段战局的演变阶 段第一阶段

(1914年)第二阶段

(1915—

1916年)第三阶段

(1917—

1918年)德军速战速决计划破产 战略主攻权转移到协约国一方第一次世界

大战以同盟

国失败告终战役或重大事件影 响马恩河战役 凡尔登战役、索姆河战役、俄军夏季攻势、日德兰海战美国参加对德作战

俄国退出大战

中国等参加协约国作战

1918年11月,德国投降巴黎马恩河会战和德军速决战的破产协约国士兵在战壕中 德法马恩河会战,双方形成阵地战态势。阵地战就是一种高消耗、拼时间的战争。 马恩河战役中的德军马恩河会战和德军速决战的破产德国将领小毛奇 马恩河战役后,德军总参谋长小毛奇战后向德皇威廉二世说:“陛下,我们输掉了战争。”小毛奇因此战失利被撤职。 传统战略的失败可解释破坏欧洲文明的流血的僵持局面。为防止邻国侵略或邻国间的联合,欧洲各国军队的参谋部好几年里一直在精心备战。……

在以后的三年中,尽管双方动用了大量的武器,再三发动攻势,但在这条战线上任何一方的移动都未超过10英里。造成这一流血的僵持局面的原因是:防御性武器从战争一开始就优于进攻性武器。传统的进攻方式是大批步兵在炮火的掩护下发起冲锋。但是,这在深壕沟、铁丝网、巧布的地雷和机枪掩体相结合的防御设施面前却完全无效。……与各总参谋部的计划相反,西线的战斗这时变成了阵地战和消耗战。

──[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》东线战役和相持局面的形成 1914年8月俄国发动了对德国的进攻,取得胜利。1915年,德国调集军队进攻东线俄军,大败俄军。东线战事处于僵持状态。“凡尔登绞肉机” 凡尔登是法国的军事要塞,像一只突出的拳头,深入德国阵线。德军选择凡尔登为主攻目标,是“攻敌所必救”,企图吸引法军精锐部队到这里来加以歼灭,使凡尔登成为“碾碎法军的磨盘”,进而打开通往巴黎的道路。战壕中的士兵“凡尔登绞肉机” 这幅照片是第一次世界大战的一个缩影。大炮、战壕与士兵,构成了这次世界大战的主要特征。根据德国战前制定的计划,这场战争本来应该是一场速决战。但是战争爆发后,现实告诉人们:与战前估计恰恰相反,战争已经成为旷日持久的阵地战。 凡尔登战役中法军沿着“圣路”奔赴战场 凡尔登战场上堑壕中的法国士兵 “凡尔登绞肉机”凡尔登战役中法国阵地一角 横尸遍野的战场一角“凡尔登绞肉机” 凡尔登战役中遭炮火袭击的法军士兵凡尔登要塞中的法国士兵 “凡尔登绞肉机”炮轰后的凡尔登城镇 凡尔登战役后的战场“凡尔登绞肉机”“索 姆 河 地 狱”巴黎 索姆河战役是第一次世界大战中规模最大的战役,也是一场巨大的消耗战。短短数月,英军损失40万人,法军损失20万人,德军损失约55万人,双方伤亡人数大大超过凡尔登战役。 驻守在凡尔登的一位法国士兵头戴防毒面具抵御毒气的袭击一战中的毒气战 一名腿部受伤的英军士兵不停地叫喊“基督,基督。” 一名在战壕里的英军士兵。索姆河战役中的英军 下士命令士兵们上刺刀,他说:“上刺刀,上刺刀,把刺刀上上。” 战役进攻发起首日就有二万名英军士兵和英国殖民地军队士兵阵亡索姆河战役中的英军第一次世界大战期间的英军坦克 一位驾驶坦克的士兵说:“坦克所发挥的威力,连我们自己也没料到。我驾着坦克孤零零地冲向一座村庄,只见德军在四散而逃。我围着村庄转了一圈,就像战神在地上划了一道禁圈一样,德国人全给吓懵了,全部乖乖投降,一共有300多人。”

毛元佑著《世纪初的列强混战》英国坦克 一位参加过此次进攻的英军士兵说:“我们就像是在游猎,只不过手中端着的是用于杀人的步枪。坦克替我们扫平道路,我要做的只是不时地端起枪来,瞄准那些惊慌失措的德国佬,一个个地将他们打倒。”

一位德国军事历史学家说:“敌军在火炮的数量上占强大的优势,发射了数百万发炮弹,敌机机群完全控制了天空,当代不可战胜的战斗大象──坦克的出现,这一切,使作为德军核心力量的步兵受到极大的震动’,‘军队对长官的信任和对胜利的信心发生了动摇”。

毛元佑著《世纪初的列强混战》协约国阵营的变化美国参战美国的“中立” 美国独立初期,首先考虑发展本国的经济和军事实力,把活动主要集中在美洲大陆,在对外关系中避免卷入欧洲的政治和军事冲突,不承担国际社会的政治、军事义务,不与外国、特别是不与欧洲大国结盟。早期外交上的孤立主义对保护刚建国的美国的国家利益有一定历史作用,曾对美国对外政策产生深刻的影响。 威尔逊总统提请美国国会对德宣战的演说(节录)

(1917年4月2日)

……在最近2月3日,我曾正式向你们提出德意志帝国政府的特别通告,通告说,它已立意在2月1日和2月1日以后,把一切法律或人道的约束置诸不顾,要用潜水艇击沉所有驶近大不列颠及爱尔兰的港口、或欧洲西部海岸、或在地中海范围内被德国敌人所控制的任何港口的船只。……不论何种船舶,不论船舶的国旗、证书、货物、目的地、使命,既不予以警告,也不打算营救或怜恤船上的人员,一概残忍地将共击沉,友好中立国船舶和交战国船舶一样不能幸免。甚至医船,以及向那些丧亲失子、饱受苦难的比利时人民运送救济品的船只,纵使德国政府本身都准其通过禁区,而给予通行证,同时又有明显无误的标志可资区别,也同样粗暴无情或无原则地加以击沉。…… 这是一种与全世界各国为敌的战争。美国船已被击沉,美国人的生命被夺去,其手段令我们听到大为激怒,而其他中立与友好国家的船舶和人民,也被用同样手段击沉,淹没海底。这里并不曾有任何区别。挑战是向全人类的。每个国家必须各自决定怎样去对付它。我们替自己做出的抉择,必须深思熟虑,稳重适度,符合我们作为一个民族的性格和动机。我们必须摒除激动的情感。我们的动机并不是复仇,也不是把国家的物质力量拿出来耀武扬威,而仅仅是主持正义和维护人类权利,我们只不过是这种正义和权利的诚实的捍卫者。 我深深意识到:我正在采取的步骤具有何等重大和甚至惨痛的特性,我也意识到,它包含着何等严重的责任,但是我毫不犹豫地服从我认为是我宪法上的职责,因此我建议国会:宣布德意志帝国政府最近的行为,事实上无異对美国政府及其人民作战;正式接受如此强加于美国的交战国地位;并且采取紧急措施,不但把全国置于更为严紧的防御状态,而且发挥国家全部力量,运用国家全部资源,以迫使德意志帝国政府就范,从而结束战争…… 当我们采取这些措施,这些极重要的措施之时,让我们充分了解,并使举世皆知我们的动机与目的是什么。……如今,我们的目的仍和从前一样,要在世界生活中捍卫和平与正义的原则,以与自私的和无人性的权力相对抗,并在世界上真正自由和自治的民族中竖立起今后可以保证遵守这些原则的一致决心和一致行动。问题已经牵涉到世界的和平和世界各民族的自由,而且这种不和平与自由之所以受威胁,又是由于存在着那些独裁政权,专凭不由人民的意志而全由他们的意志所控制的有组织的武力作为后盾。在这种场合,中立便行不通或者是求不到了。我们已经看到在这样的情况下中立的结局如何。我们是处在这个时代的开端,在这个时代,我们将坚决主张,文明国家公民个人之间所遵守的行为标准和犯错误后的责任标准,在各国及其政府之间,也应该同样遵守。 我们跟德国人民没有什么争吵。我们对他们除了同情心与友谊感之外,没有别的情感。他们政府发动这次战争不是出自他们的推动。他们既未预知此事,亦未予赞同。这次战争的决定,正如在古代不幸的岁月中,统治者什么也不与人民商量,往往就决定了许多战争,而发动和进行那些战争又都是为了某些王朝的利益,或是为了惯于把他们的同胞用作爪牙和工具的一小撮的野心家的利益。…… 我们现在正在接受这种敌对目的的挑战,因为我们知道,我们决不能和采用如此方式的一个政府做朋友;只要这种政府的有组织的武力总是为其不可告人的目的伺机而动,那对于全世界的民主政权就不可能有确实的安全。现在,我们正要对这个与自由为敌的真正敌人应战,必要时,我们将竭举国之力,以抑制和摧毁它的野心和实力。现在我们看清那些揭去伪饰的事实,因而我们乐于为世界的最后和平,为世界各民族的解放──包括德国人民在内,为大、小各国的权利,为人们到处有选择他们的生活方式和信仰方式的特权而作战。必须使民主在世界上得到安全。世界和平必须建立在政治自由的可靠基础上。我们没有任何自私的目的可追求。我们不想征服别人,也不想统治别人。我们不为自己索取赔款,我们不为自愿的牺牲寻求物质上的补偿。我们只是人类权利的一个捍卫者。当这些权利已经得到保障,而各国的信义与自由也可以保障这些权利时,我们就于愿足矣。 卢西塔尼亚号的沉没 1915年5月1日,驻美德国大使馆在报纸上注销声明称,任何乘坐悬挂英国旗帜的商船的美国旅客,其生命安全都得不到保障。但是卢西塔尼亚号的乘客并不把这消息放在心上。战时被称为“大西洋快犬”的卢西塔尼亚号有足够快的速度,可以摆脱所有的德国潜艇袭击。满载着1959名乘客(大部分是美国人)和船员,卢西塔尼亚号从英国出发了。5月7日,航行到了爱尔兰外海遭遇到大雾,威廉?特纳船长命令把速度减慢到18节。11点30分,大雾逐渐消散。正在附近游弋的U20号潜艇发现了卢西塔尼亚号。卢西塔尼亚的航海生涯就要结束了。下午2:12分,第一枚鱼雷击中舰桥下面的船身,紧接着,弥漫的煤炭粉尘引起了猛烈的爆炸船上的旅客在惊慌失措中拥上了救生艇甲板。秩序极为混乱,因为船身急速倾斜,只有右舷的救生艇可以使用。18分钟后,卢西塔尼亚号带着她的1195名乘客和船员沉入了大海。 卢西塔尼亚号的沉没在大西洋两岸引起了极度的震惊。美国和英国纷纷指责这是一场残酷的谋杀,德国的报纸则声称卢西塔尼亚号是一艘军火船,否则不会这幺快沉没(80年代美国和德国人对躺在海底的卢西塔尼亚号残骸的勘测,证实了煤舱粉尘爆炸的观点)。美国国内“立刻对德国宣战”的呼吁声嚣日上。德国迫于舆论谴责的压力,宣布取消对客船和中立国船只的无限制潜艇战。直到1917年,由于西线战局的不利,才告恢复(德国恢复无限制潜艇战,直接导致美国向其宣战)。德国的凶残形象,在美国已经深入人心,所以1917年威尔逊政府向德国宣战的决议,得到了美国人民的支持。从这个角度说卢西塔尼亚号可以说是改变第一次世界大战历史的邮船。 1916年2月28日,美国报纸公布了一份英国间谍截获的德国外交大臣发给德国驻墨西哥大使的密电。电文中外交大臣密令大使鼓动墨西哥进攻美国,并许诺把美国占领的墨西哥领土归还。电文公布后,美国舆论大哗,参战呼声愈高。1917年4月6日美国向德国正式宣战。美国的征兵广告美国的军工厂(1918)美国的参战对战局产生了重大的影响:

首先是影响了许多其他“中立”国家,在美国宣布参战后,中国等国也纷纷宣战,加入协约国集团,协约国扩大到27个国家,形成了对同盟国的绝对优势。

其次是在军事上对协约国的直接援助。在1917年6月,美国派出几十艘军舰协助英国海军,进一步控制了德国海军的活动,美国海军参战是使德国“无限制潜艇战”失败的重要原因。美国参战时,陆军只有30万人,但在1917年5月实行了义务兵役制,迅速把军队增加到300万,并把200万大军派往欧洲前线。

最后是在财政和军需供应方面,更给协约国带来了巨大的好处,大量的军用物资源源不断运往欧洲战场。美国不仅中断了对德奥的军火供应,而且大幅度提高对协约国的贷款,共达350亿美元。从物资上为协约国的最终胜利准备了条件。 1917年 8月14日,冯国璋代理总统后决定参加协约国,正式对德国和奥匈帝国宣战,一战中欧洲战场上的中国劳工青岛 中国劳工营 他们准备前往法国一战中欧洲战场上的中国劳工在法军官指挥下干活的中国劳工扛着炮弹的中国劳工一战中欧洲战场上的中国劳工 春节 劳工们终于可以休息 庆祝自己的传统节日俄国退出一战 想一想参加最近几次战斗的几个步兵团吧,他们中1/3的人没有步枪!这些可怜的家伙在暴风骤雨般的榴霰弹片中耐心等待,等待着拾起倒下的同伴的步枪。他们在这样的条件下居然毫不恐慌,这真是一个奇迹。……这种磨难我们的士兵要忍受多久呢?这种残杀太可怕了!

[俄]帕莱奥洛格《一位大使的回忆录》 战壕里的俄国士兵向采访他的英国记者展示了他的武器──把绑在木棍上的刺刀。“先生,正如你看到的,这不是战争,而是一场屠杀。他们(德军)有大炮和毒气,我们只有胸膛。”俄国军队数量诚然惊人,可惜却是弊端丛生。军队上层食古不化,他们无视科技的进步给军事领域带来的巨大变化,他们没有认真吸取日俄战争失败的惨痛教训,仍然死抱住过去那一套陈腐过时的理论不放,坚信刺刀胜过子弹。……

毛元佑《世纪初的列强混战》俄国退出一战 1917年11月7日俄

国十月革命爆发 阿芙乐尔号巡洋舰发出了进攻冬宫的信号十月革命爆发 1917年十月革命后,新生的苏维埃政权宣布退出不义的帝国主义战争。有力地表达了人民要求和平和反战的立场, 鼓舞了欧洲各交战国人民的反战运动布列斯特—立托夫斯克条约(节录)

(1918年3月3日)

第一条俄国为一方和德国、奥地利—匈牙利、保加利亚及土耳其为另一方宣布它们之间的战争状态已经终止。它们决定今后彼此和好相处。

第三条位在缔约各方所同意的一线之西、过去属于俄国的领土将不再处于俄国的主权之下……

第四条一俟普遍性和约订立和俄国复员工作完成后,德国将撤出位在第三条第一款所指线之东的领土,但以第六条不作其他规定者为限。俄国将尽一切能力保证立即撤出东安纳托利亚诸省,并将它们完整地交还土耳其。俄国军队将同样地立即撤出阿尔达汉、卡尔斯和巴统各地区。俄国对各该地区内部及国际关系的重新调整不进行干涉,任由各该地区居民同各邻国、特别是土耳其协议予以调整。同盟国集团的崩溃 协约国方面自美国参战后力量大大加强,逐渐掌握全部优势。1917年11月,协约国成立了最高军事委员会,次年3月,法国元帅福煦成为最高统帅。从此,协约国军队在福煦统一指挥下向德军发动一连串反攻,第一次反攻就把战线推进至马恩河一线。8月,以英军为主的联军发起了对亚眠突出地带的进攻。在英军的强大攻势下,驻守该地的德军六七个师全军覆没,成为“这次大战史上德军最黑暗的日子”。9月,德军撤至德法边境上的“兴登堡防线”,亚眠突出地带失守。美军则轻取圣米耶尔突出地带。这样,从7月中旬到9月中旬,经过两个月的战斗,德军的三个突出部:马恩河突出地带、亚眠突出地带、圣米耶尔突出地带全部为协约国军所占领。此后,联军在军事上已经占有绝对优势。协约国军的反攻 1918年9月底,协约国军开始发动总攻。“兴登堡防线”全面崩溃。协约国军在巴尔干战线突破了保加利亚的防线,9月29日保加利亚投降。

英军在巴勒斯坦击溃了土军,土军完全丧失了战斗力,士兵自动放弃阵地,拒绝作战。 10月30日土耳其投降。

奥匈帝国在协约国的打击下土崩瓦解,1918年10月30日至31日夜,匈牙利布达佩斯的工人和士兵发动武装起义,爆发了“秋玫瑰革命”,推翻了哈布斯堡王朝在匈牙利的统治,赢得了民族独立,奥匈帝国土崩瓦解。1918年10月下旬,随着奥匈帝国的瓦解,捷克斯洛伐克和匈牙利宣布独立。

奥地利于11月30日无条件投降。同盟国集团的崩溃 德国海军司令部下令远洋舰队出海作战,引起了11月3日基尔港水兵起义 德国各大城市如汉堡、莱比锡、慕尼黑、柏林等相继发生起义,建立了工兵代表苏维埃德国投降 1918年11月3日基尔港水兵起义,引发席卷全国的革命浪潮。

11月9日中午,德国总理宣布皇帝正式退位。

下午3点,军事司令部给总理官邸打来一封电报说:“为避免流血,威廉二世陛下愿意放弃德国皇位,但决不放弃普鲁士国王头衔。”

下午3点30分,总理官邸拍给军事司令部的电报说:“没有必要再注意威廉二世的行踪,因为他退位的消息已于午间宣布。”

11月10日举行的柏林工兵代表苏维埃大会上批准了艾伯特政府。

11月11日,艾伯特政府同协约国签订了贡比涅停战协定,结束了第一次世界大战。德国投降德国投降 法国福熙将军(前排右起第二人)与德军签订停战协定。 福煦将军的车厢——《贡比涅森林停战协定》签字处。法国把这辆车厢作为战胜的纪念物保存下来。 德奥集团战败的原因是什么?(提示:可以从经济实力对比、军事战略方面同盟国集团内部的矛盾、国际力量对比等方面进行进行探讨。)三心二意的同盟伙伴 第一次世界大战经过 俄军夏季攻势美国

参战第三阶段19171918德国投降奥匈

投降第一阶段 1914第二阶段

1915--19161914

—1918

西线:

英法比 对抗德

东线:

俄对抗德、奥匈

南线:

塞尔维亚

对抗奥匈马恩河 战役

东普鲁士战役

凡尔登战役索姆河战役日德兰海战 小说以普通士兵帅克在第一次世界大战中的经历为线索,深刻揭露奥匈帝国统治者的凶残专横及其军队的腐朽堕落。他们对人民奸淫掠夺,官兵之间欺上压下,“友军”之间相互倾轧;他们虐待俘虏,各级军官个个愚昧无知、贪婪腐败。这一切,在小说中暴露无遗。小说成功地塑造了一个与人民血肉相连的普通捷克士兵帅克的形象。他的智慧、力量以及对占领者的不满情绪与自发反抗的精神引起人们的共鸣。帅克善良又勇敢,机智而不露声色,貌似平凡,而且有点“愚昧”和滑稽可笑。然而他却善于运用民间谚语、笑话,接过上司的口号,以其人之道还治其人之身,伺机巧妙地同反动统治者作斗争。只要他到哪里,那里就被搅得鸡飞狗跳、天翻地覆,把反动政权的秩序搞得一团糟,使反动统治机器无法运动,从而表达对敌人的无比仇恨和对异族统治下的人民的深切同情与无比关怀。 雅洛斯拉夫·哈谢克(1883-1923),捷克著名作家,被誉为“捷克散文之父”。1920年,开始写作长篇讽刺小说《好兵帅克》。 在某种意义上,《好兵帅克》也可以说是一部历史小说,因为它从内部描写了欧洲近代史上一个最古老的王朝——奥匈帝国崩溃的过程。作品几乎是严格按照第一次世界大战编年顺序写的。然而此书的价值并不在于它如何忠于史实,而在于作者以卓绝的漫画式手法,准确、深刻地剖析了奥匈帝国的政府、军队、法院、警察机关及医院、教会的反动而又虚弱的本质。这个帝国的一切残酷、肮脏、荒谬与丑恶,都没能逃脱哈谢克那支锋利、辛辣的笔,他无情地揭露了这个庞大帝国所加于捷克民族的种种灾难,并塑造出帅克这个平凡而又极富于机智的不朽形象。

同课章节目录

- 第一单元 第一次世界大战

- 第1课 战云密布的欧洲

- 第2课 惨烈的四年战事

- 第3课 大战的后果

- 第4课 极端的民主主义与战争

- 第二单元 凡尔赛--华盛顿体系下的短暂和平

- 第5课 凡尔赛体系的建立

- 第6课 国际联盟

- 第7课 华盛顿体系的建立

- 第8课 《非战公约》

- 第三单元 第二次世界大战

- 第9课 欧亚战争策源地的形成

- 第10课 从局部战争走向全面战争

- 第11课 战争的扩大与转折

- 第12课 反法西斯战争的胜利

- 第四单元 雅尔塔体制下的“冷战”与和平

- 第14课 “冷战”的缘起

- 第15课 “冷战”的形成

- 第16课 处于战争边缘的世界

- 第17课 缓和与对抗交替

- 第五单元 烽火连绵的局部战争

- 第18课 “冷战”中的“热战”

- 第19课 中东战争

- 第20课 发展中国家之间的局部战争

- 第21课 高科技下的局部战争

- 第六单元 争取世界和平的努力

- 第22课 联合国

- 第23课 反战和平运动

- 第24课 和平与发展--当今世界的时代主题