高中数学人教新课标B版必修3--《1.2.2 条件语句》教学设计

文档属性

| 名称 | 高中数学人教新课标B版必修3--《1.2.2 条件语句》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 294.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标B版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-07-25 14:29:53 | ||

图片预览

文档简介

1.2.2条件语句

一、教学目标:

知识与技能:1.正确理解条件语句的步骤,结构及功能,并掌握其结构.

2.能正确地使用条件语句表示条件分支结构.

过程与方法:通过例子,培养学生的编程能力,发展设计计算法、编写程序来解决与分段函数有关的问题的能力.

情感态度与价值观:通过学习条件语句,体会算法思想的威力和价值,体会实现自己想法后的成功和喜悦,培养学生严密的逻辑思维习惯和判断习惯.

二、教学重难点:

教学重点:条件语句的的格式;

教学难点:多个判断的条件语句.

三、教学过程:

环节一、问题引入,测量最近发展区,为学习新知做铺垫。

问题1:输入语句、输出语句、赋值语句,这三种语句的一般格式是什么?

问题设计的学生活动:学生一起回答。

问题设计的解答预案:

输入语句:变量名=input(“提示文字”)

输出语句:print(%io(2),变量名)

赋值语句:变量名=表达式

问题的目的:温故而知新,为条件语句的学习做准备。

环节二:问题探究,逐步认识新知。

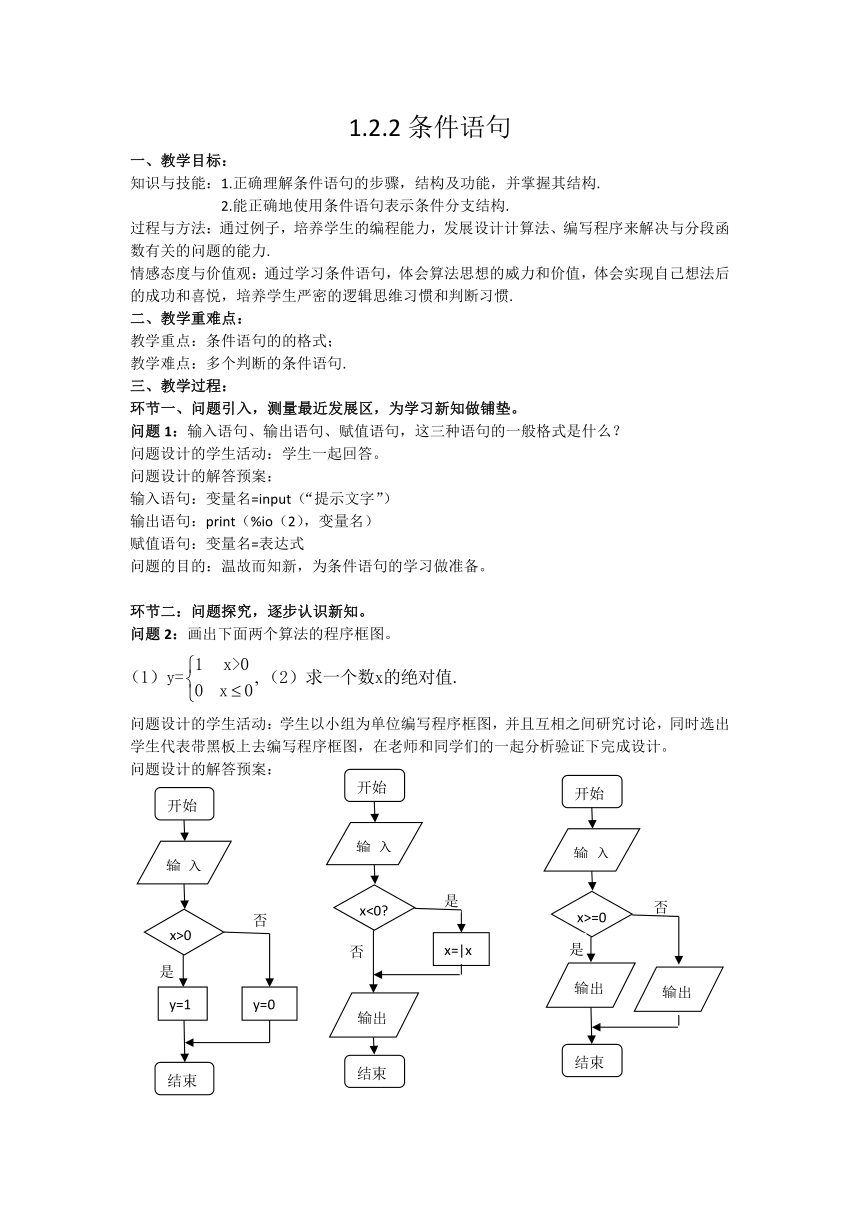

问题2:画出下面两个算法的程序框图。

问题设计的学生活动:学生以小组为单位编写程序框图,并且互相之间研究讨论,同时选出学生代表带黑板上去编写程序框图,在老师和同学们的一起分析验证下完成设计。

(

开始

输入

x

x>=0

是

结束

否

输出x

输出x

) (

开始

输入

x

x<0

否

x=|x|

结束

是

输出x

)问题设计的解答预案:

(

开始

输入

x

x>0

是

y=1

y=0

结束

否

)

(1) (2)思路一 (2) 思路二

问题设计的预测:对于求一个数的绝对值问题可能程序框图会有多种编写,所以应该引导学生写出上面的形式,同时根据问题在老师的帮助下进行修改。

问题设计的目的:条件语句应该由程序框图中抽象出来,而且从程序框图中抽象出条件结构的两种形式,为了进一步实现条件语句的两种基本语句结构做铺垫。

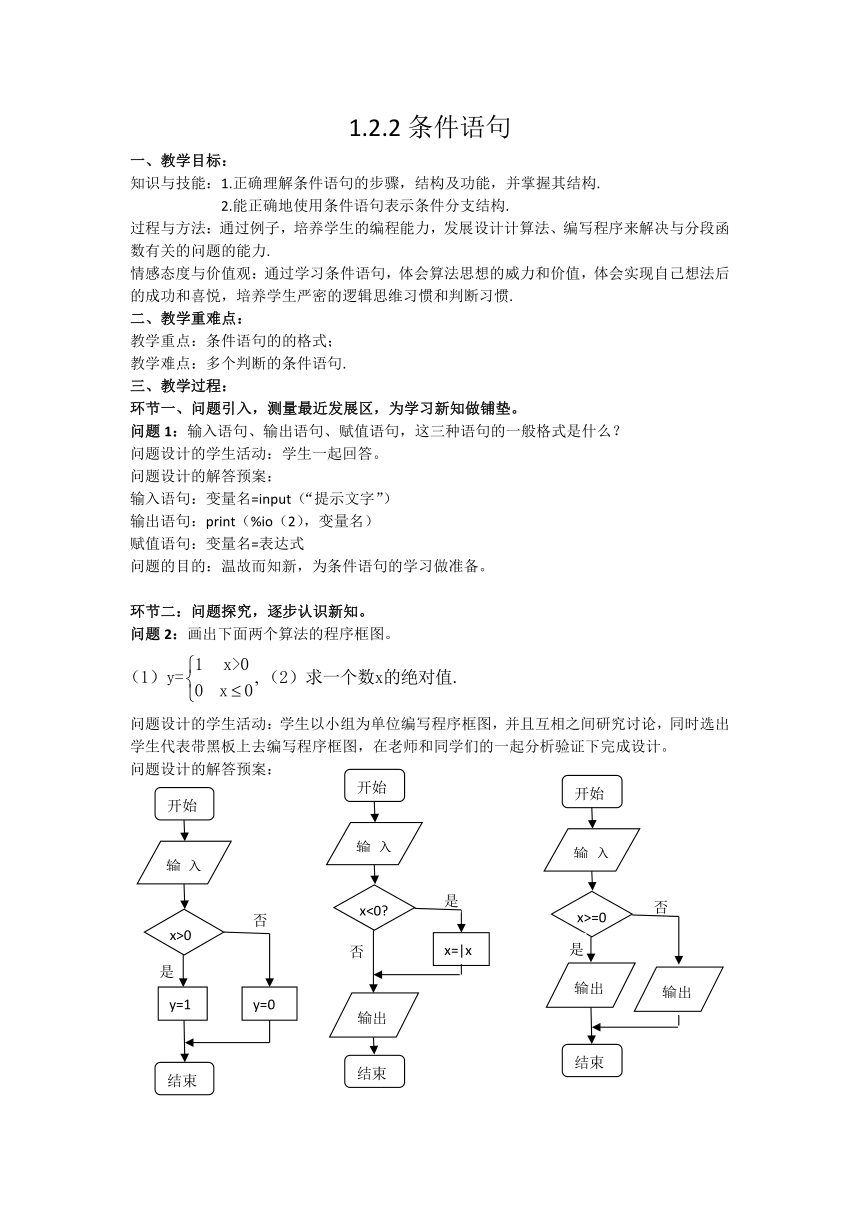

问题3:这两个算法都是什么结构?

问题设计的学生活动:学生思考讨论,从程序框图中抽象出两种条件结构。

问题设计的解答预案:

问题设计的预测:由于求一个数的绝对值问题有多种编写结构,所以应该从其中的一种入手。

问题设计的目的:由两种条件程序框图的结构给出条件语句的结构。积累从具体到抽象的活动经验。学生能更好地理解数学概念、命题、方法和体系,能通过抽象、概括去认识、理解、把握事物的数学本质,能逐渐养成一般性思考问题的习惯,能在其他学科的学习中主动运用数学抽象的思维方式解决问题。

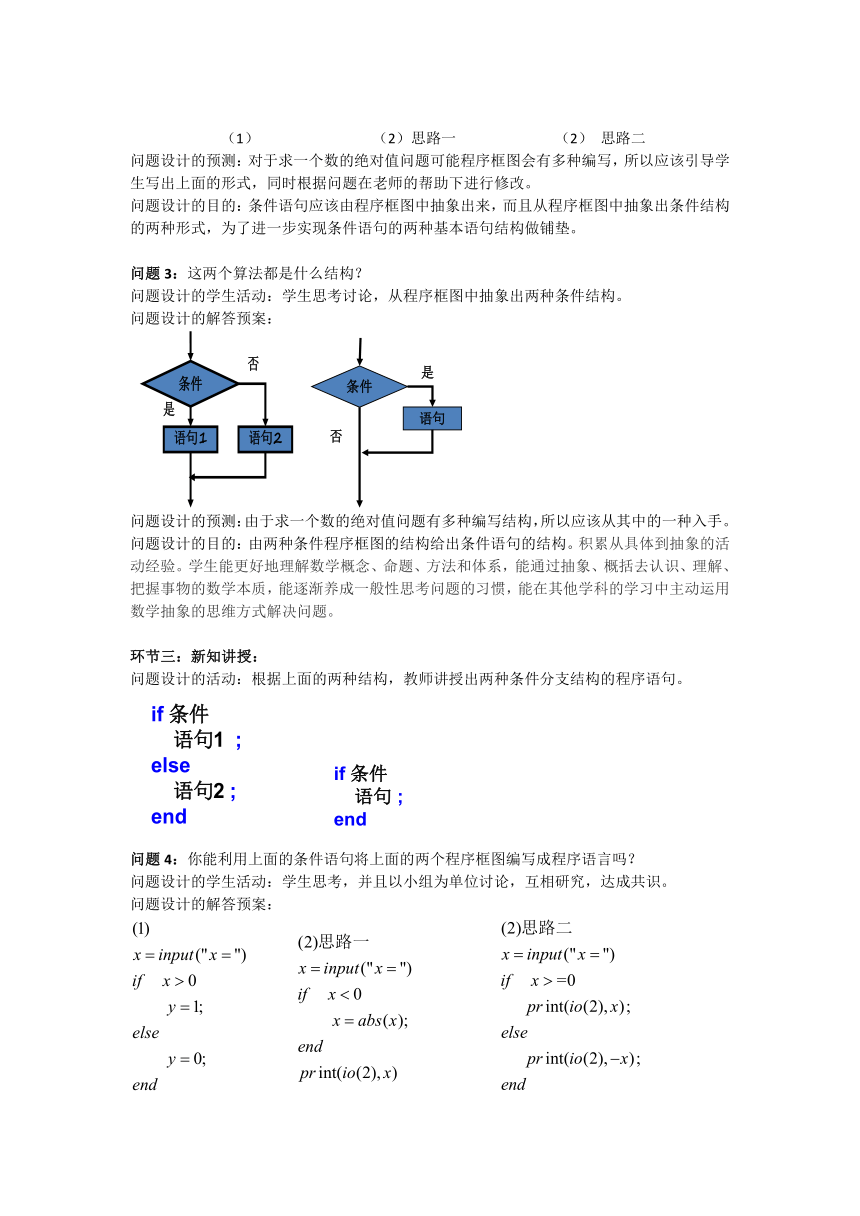

环节三:新知讲授:

问题设计的活动:根据上面的两种结构,教师讲授出两种条件分支结构的程序语句。

问题4:你能利用上面的条件语句将上面的两个程序框图编写成程序语言吗?

问题设计的学生活动:学生思考,并且以小组为单位讨论,互相研究,达成共识。

问题设计的解答预案:

问题设计的预测:由于每个学生的变量表示方式不同,程序框图的编写形式不同,所以会有多种程序,但是,不会离开这两种条件语句的形式。同时注意编写程序的规范性。

问题设计的目的:根据基本的语句,将程序框图转换成程序语言,这是锻炼学生掌握表述论证的过程;能理解数学知识之间的联系,建构知识框架;形成有论据、有条理、合乎逻辑的思维品质,增强数学交流能力。逐渐在教学中形成知识的逻辑推理能力。

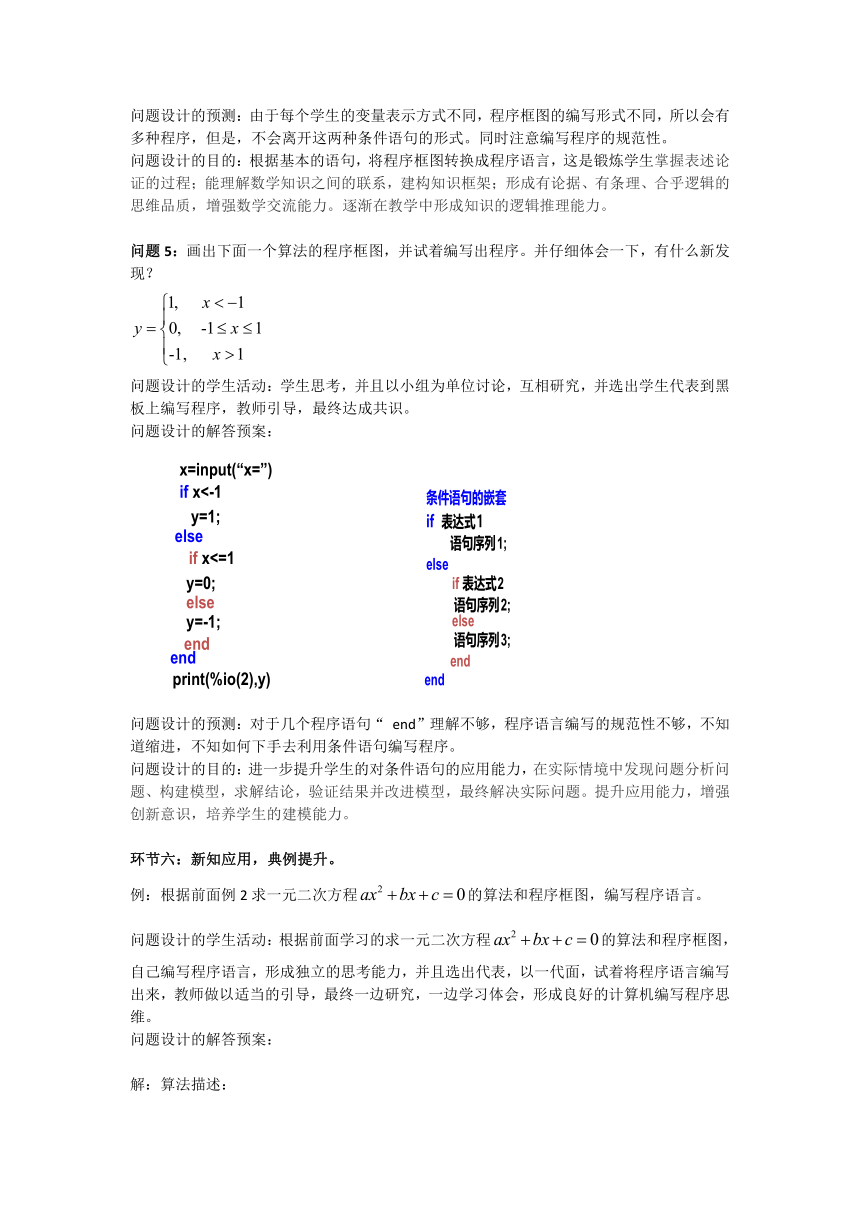

问题5:画出下面一个算法的程序框图,并试着编写出程序。并仔细体会一下,有什么新发现?

问题设计的学生活动:学生思考,并且以小组为单位讨论,互相研究,并选出学生代表到黑板上编写程序,教师引导,最终达成共识。

问题设计的解答预案:

问题设计的预测:对于几个程序语句“ end”理解不够,程序语言编写的规范性不够,不知道缩进,不知如何下手去利用条件语句编写程序。

问题设计的目的:进一步提升学生的对条件语句的应用能力,在实际情境中发现问题分析问题、构建模型,求解结论,验证结果并改进模型,最终解决实际问题。提升应用能力,增强创新意识,培养学生的建模能力。

环节六:新知应用,典例提升。

例:根据前面例2求一元二次方程的算法和程序框图,编写程序语言。

问题设计的学生活动:根据前面学习的求一元二次方程的算法和程序框图,自己编写程序语言,形成独立的思考能力,并且选出代表,以一代面,试着将程序语言编写出来,教师做以适当的引导,最终一边研究,一边学习体会,形成良好的计算机编写程序思维。

问题设计的解答预案:

解:算法描述:

程序框图: 程序语言:

问题设计的预测:1)disp(“no solution”)会编写成print(%io(2),“无解”);

2)对t=sqrt(d)的引入可以简洁程序,不会用。

问题设计的目的:继续提升知识的应用意识,应用能力,能够运用数学知识求解模型,并尝试基于现实背景验证模型和完善模型,培养学生的建模能力。

环节七:课后练习及作业:

编写程序,使得任意输入3个整数按大到小的顺序输出。

算法思想:3个数两两比较,确定大小。按a、b、c输入,要按a、b、c输出,关键要找到最大值,将它赋值给a,中值赋给b,最小值赋给c。

问题设计的解答预案:

第一步 输入3个整数a、b、c

第二步 将a与b比较,并把小者赋给b,大的赋给a

第三步 将a与c比较,并把小者赋给c,大的赋给a

第四步 将b与c比较,并把小者赋给c,大的赋给b

第五步 按顺序输出a、b、c

问题设计的目的:继续留给学生回味的东西,在基础编写很优秀的同时有所提升,前面是伸手甚至是跳一下就能够得着的思维,这里是在前面的基础上继续提升,让思维翻看空间高的学生能够吃饱。

环节八:回顾总结:

1、 2、 3、

四、板书设计:

1.2.2条件语句

一、引例:画出程序框图 二、条件语句

1、 2、 3、

抽象出两个条件程序框图

的基本结构

五、教学反思:

本节课围绕“核心”知识及学生的易错点设计、提出问题。以问题引入,连续的问题追问,即复习了所学知识,又使学生在不知不觉中学到了新知识,同时由于连续的追问,激发了学生学习的热情和探索知识的求知欲。引导学生思考讨论,锻炼学生的独立思考能力,小组合作学习能力,在介绍条件语句的知识时,简洁明了,更多的是让学生去通过小组合作,探究,练习中去感受知识,,开启学生的思维发展空间,符合新的课堂理念。

本节的设计是而且充分地体现了学生课堂的主体地位。通过由程序框图,抽象出两种条件分支结构的程序框图,培养了学生的数学抽象素养;向程序语言的转变的过程,培养了学生的逻辑推理能力;由一个判断结构向多个判断结构转变的过程中,培养了学生的建模能力;课后留的思考作业,不但让学生巩固了基础还有所提升,为最近发展区较高的学生提供了很好的学习的延续性。

在教学中,以学生为主体,提出问题让学生探究解决,并能上黑板独立解决,创造性地激发了学生的学习精神,由于程序框图的多样性,程序语言符号的多样性以及两种条件分支结构的多样性,让学生的学习乐趣更是被无限地放大,使得学生的思维十分活跃。

一、教学目标:

知识与技能:1.正确理解条件语句的步骤,结构及功能,并掌握其结构.

2.能正确地使用条件语句表示条件分支结构.

过程与方法:通过例子,培养学生的编程能力,发展设计计算法、编写程序来解决与分段函数有关的问题的能力.

情感态度与价值观:通过学习条件语句,体会算法思想的威力和价值,体会实现自己想法后的成功和喜悦,培养学生严密的逻辑思维习惯和判断习惯.

二、教学重难点:

教学重点:条件语句的的格式;

教学难点:多个判断的条件语句.

三、教学过程:

环节一、问题引入,测量最近发展区,为学习新知做铺垫。

问题1:输入语句、输出语句、赋值语句,这三种语句的一般格式是什么?

问题设计的学生活动:学生一起回答。

问题设计的解答预案:

输入语句:变量名=input(“提示文字”)

输出语句:print(%io(2),变量名)

赋值语句:变量名=表达式

问题的目的:温故而知新,为条件语句的学习做准备。

环节二:问题探究,逐步认识新知。

问题2:画出下面两个算法的程序框图。

问题设计的学生活动:学生以小组为单位编写程序框图,并且互相之间研究讨论,同时选出学生代表带黑板上去编写程序框图,在老师和同学们的一起分析验证下完成设计。

(

开始

输入

x

x>=0

是

结束

否

输出x

输出x

) (

开始

输入

x

x<0

否

x=|x|

结束

是

输出x

)问题设计的解答预案:

(

开始

输入

x

x>0

是

y=1

y=0

结束

否

)

(1) (2)思路一 (2) 思路二

问题设计的预测:对于求一个数的绝对值问题可能程序框图会有多种编写,所以应该引导学生写出上面的形式,同时根据问题在老师的帮助下进行修改。

问题设计的目的:条件语句应该由程序框图中抽象出来,而且从程序框图中抽象出条件结构的两种形式,为了进一步实现条件语句的两种基本语句结构做铺垫。

问题3:这两个算法都是什么结构?

问题设计的学生活动:学生思考讨论,从程序框图中抽象出两种条件结构。

问题设计的解答预案:

问题设计的预测:由于求一个数的绝对值问题有多种编写结构,所以应该从其中的一种入手。

问题设计的目的:由两种条件程序框图的结构给出条件语句的结构。积累从具体到抽象的活动经验。学生能更好地理解数学概念、命题、方法和体系,能通过抽象、概括去认识、理解、把握事物的数学本质,能逐渐养成一般性思考问题的习惯,能在其他学科的学习中主动运用数学抽象的思维方式解决问题。

环节三:新知讲授:

问题设计的活动:根据上面的两种结构,教师讲授出两种条件分支结构的程序语句。

问题4:你能利用上面的条件语句将上面的两个程序框图编写成程序语言吗?

问题设计的学生活动:学生思考,并且以小组为单位讨论,互相研究,达成共识。

问题设计的解答预案:

问题设计的预测:由于每个学生的变量表示方式不同,程序框图的编写形式不同,所以会有多种程序,但是,不会离开这两种条件语句的形式。同时注意编写程序的规范性。

问题设计的目的:根据基本的语句,将程序框图转换成程序语言,这是锻炼学生掌握表述论证的过程;能理解数学知识之间的联系,建构知识框架;形成有论据、有条理、合乎逻辑的思维品质,增强数学交流能力。逐渐在教学中形成知识的逻辑推理能力。

问题5:画出下面一个算法的程序框图,并试着编写出程序。并仔细体会一下,有什么新发现?

问题设计的学生活动:学生思考,并且以小组为单位讨论,互相研究,并选出学生代表到黑板上编写程序,教师引导,最终达成共识。

问题设计的解答预案:

问题设计的预测:对于几个程序语句“ end”理解不够,程序语言编写的规范性不够,不知道缩进,不知如何下手去利用条件语句编写程序。

问题设计的目的:进一步提升学生的对条件语句的应用能力,在实际情境中发现问题分析问题、构建模型,求解结论,验证结果并改进模型,最终解决实际问题。提升应用能力,增强创新意识,培养学生的建模能力。

环节六:新知应用,典例提升。

例:根据前面例2求一元二次方程的算法和程序框图,编写程序语言。

问题设计的学生活动:根据前面学习的求一元二次方程的算法和程序框图,自己编写程序语言,形成独立的思考能力,并且选出代表,以一代面,试着将程序语言编写出来,教师做以适当的引导,最终一边研究,一边学习体会,形成良好的计算机编写程序思维。

问题设计的解答预案:

解:算法描述:

程序框图: 程序语言:

问题设计的预测:1)disp(“no solution”)会编写成print(%io(2),“无解”);

2)对t=sqrt(d)的引入可以简洁程序,不会用。

问题设计的目的:继续提升知识的应用意识,应用能力,能够运用数学知识求解模型,并尝试基于现实背景验证模型和完善模型,培养学生的建模能力。

环节七:课后练习及作业:

编写程序,使得任意输入3个整数按大到小的顺序输出。

算法思想:3个数两两比较,确定大小。按a、b、c输入,要按a、b、c输出,关键要找到最大值,将它赋值给a,中值赋给b,最小值赋给c。

问题设计的解答预案:

第一步 输入3个整数a、b、c

第二步 将a与b比较,并把小者赋给b,大的赋给a

第三步 将a与c比较,并把小者赋给c,大的赋给a

第四步 将b与c比较,并把小者赋给c,大的赋给b

第五步 按顺序输出a、b、c

问题设计的目的:继续留给学生回味的东西,在基础编写很优秀的同时有所提升,前面是伸手甚至是跳一下就能够得着的思维,这里是在前面的基础上继续提升,让思维翻看空间高的学生能够吃饱。

环节八:回顾总结:

1、 2、 3、

四、板书设计:

1.2.2条件语句

一、引例:画出程序框图 二、条件语句

1、 2、 3、

抽象出两个条件程序框图

的基本结构

五、教学反思:

本节课围绕“核心”知识及学生的易错点设计、提出问题。以问题引入,连续的问题追问,即复习了所学知识,又使学生在不知不觉中学到了新知识,同时由于连续的追问,激发了学生学习的热情和探索知识的求知欲。引导学生思考讨论,锻炼学生的独立思考能力,小组合作学习能力,在介绍条件语句的知识时,简洁明了,更多的是让学生去通过小组合作,探究,练习中去感受知识,,开启学生的思维发展空间,符合新的课堂理念。

本节的设计是而且充分地体现了学生课堂的主体地位。通过由程序框图,抽象出两种条件分支结构的程序框图,培养了学生的数学抽象素养;向程序语言的转变的过程,培养了学生的逻辑推理能力;由一个判断结构向多个判断结构转变的过程中,培养了学生的建模能力;课后留的思考作业,不但让学生巩固了基础还有所提升,为最近发展区较高的学生提供了很好的学习的延续性。

在教学中,以学生为主体,提出问题让学生探究解决,并能上黑板独立解决,创造性地激发了学生的学习精神,由于程序框图的多样性,程序语言符号的多样性以及两种条件分支结构的多样性,让学生的学习乐趣更是被无限地放大,使得学生的思维十分活跃。