中国人失掉自信力了吗

图片预览

文档简介

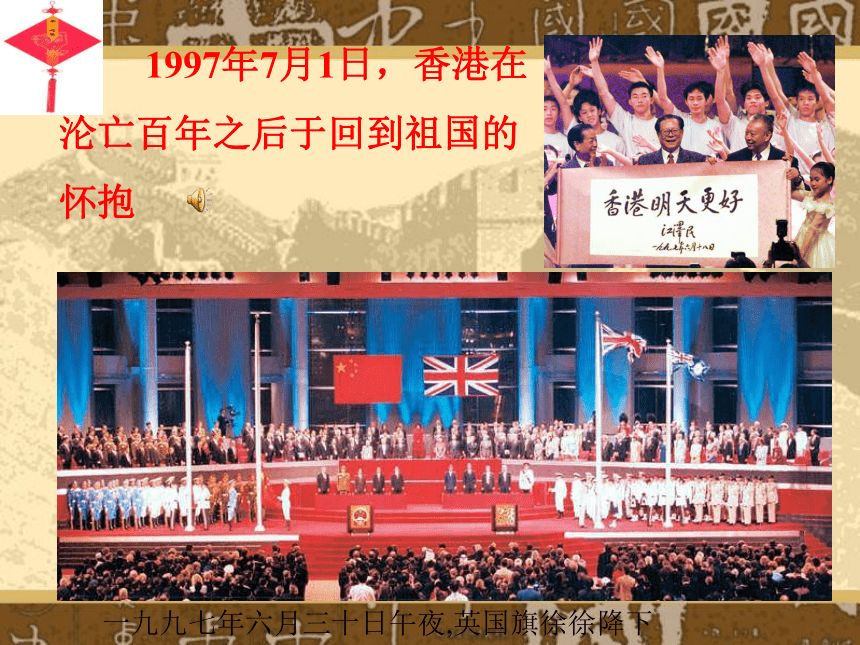

课件31张PPT。中国人失掉自信力了吗黄土梁子初级中学 郑玉娟 鲁 迅 1997年7月1日,香港在

沦亡百年之后于回到祖国的

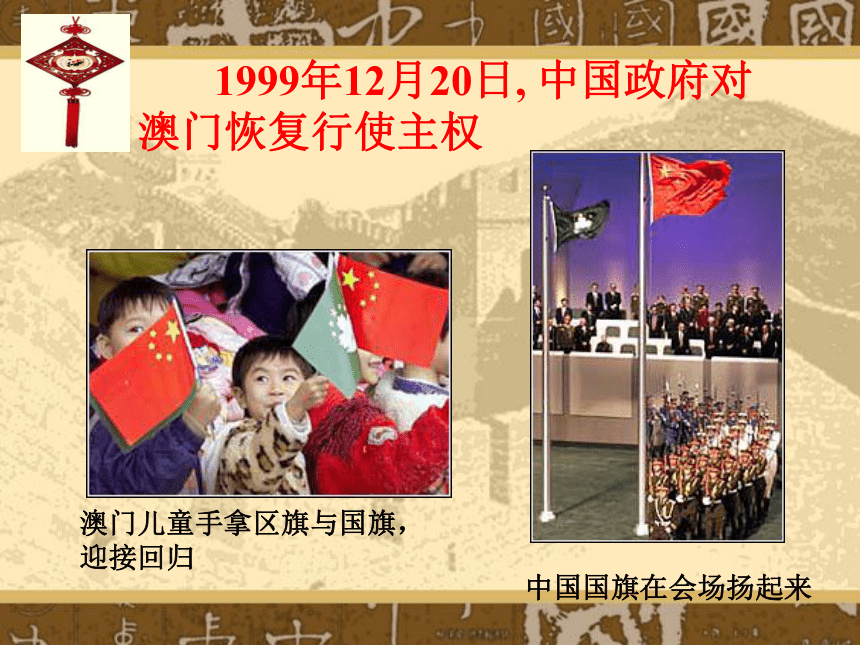

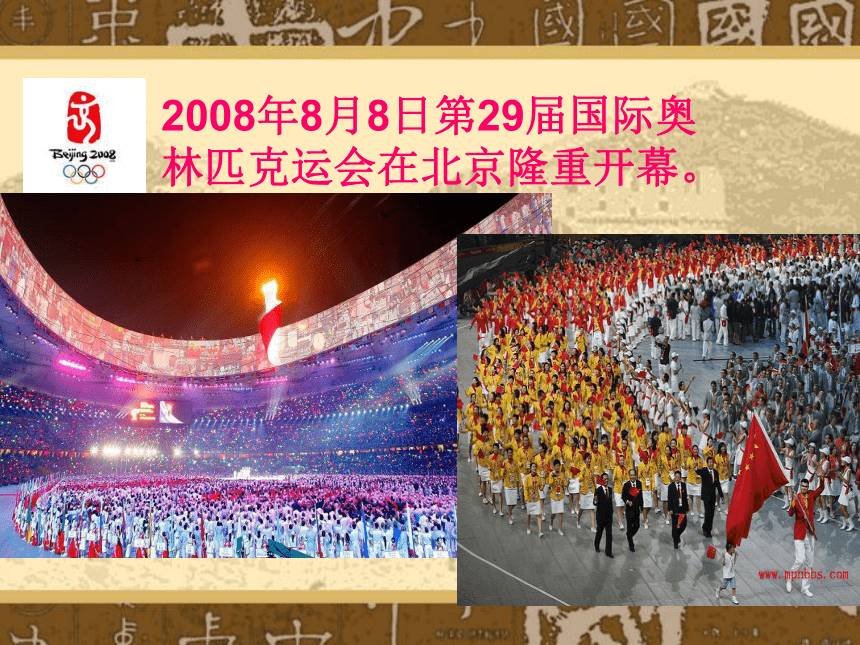

怀抱一九九七年六月三十日午夜,英国旗徐徐降下 1999年12月20日, 中国政府对澳门恢复行使主权澳门儿童手拿区旗与国旗,迎接回归中国国旗在会场扬起来2001年,中国成功加入世界贸易组织 2001年7月13日,萨马兰奇在莫斯科宣布北京获得2008年奥运会主办权。 在2004年雅典奥运上,中国代表团以

32金的骄人成绩,跻身亚军,直逼美国

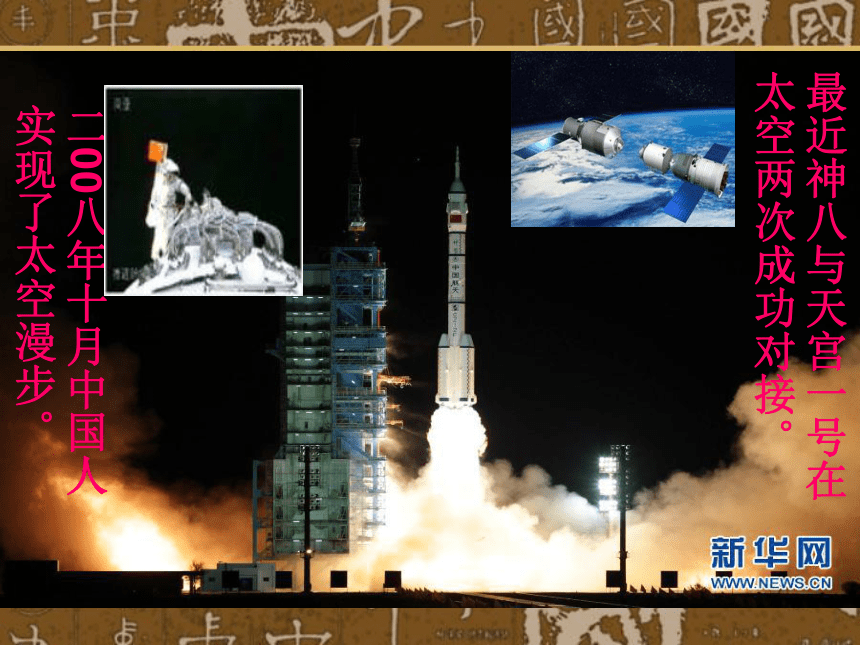

霸主地位。中国女排获得雅典奥运金牌再创辉煌刘翔获得的男子110米栏金牌是中国男选手在奥运会上夺得的第一枚田径金牌。2008年8月8日第29届国际奥林匹克运会在北京隆重开幕。2010年上海成功举办第41届世界博览会。 2003年10月15日,“神舟”五号载人飞船成功发射,并于16日安全返回地面。我国成为世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家。航天员杨利伟成为中国首位航天英雄。2005年10月 “神六”载人航天飞行获得圆满成功 神六顺利升空着陆场工作人员在欢呼庆祝二00八年十月中国人实现了太空漫步。最近神八与天宫一号在太空两次成功对接。作者: 鲁迅

( 1881—1936)

本名周树人

浙江绍兴人

伟大的文学家、思想家、革命家这篇文章写于什么时候? 为什么要写?——写作背景 这篇文章写于1934年9月25日,正是“九一八”事变三周年之后。当时,有些人散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。鲁迅这篇文章,就是为批驳这种谬论,鼓舞民族自信心而写。学习目标理解掌握批驳谬论的方法;体会尖锐辛辣的批驳语言;激发民族自信心和自豪感。检查预习 1、读准字音。

玄虚 省悟 渺茫 脊梁 诓骗 污蔑 搽

2、解释词语。

怀古伤今:

为民请命:

自欺欺人:

前仆后继:Xuán xǐng miǎo jǐ kuāng miè chá不满现实,追怀古代的事情。代老百姓请求保全性命或解除困苦。欺骗自己和他人。前面的倒下了,后面的紧跟上来。形容革命者斗争的英勇壮烈。

按下列结构提纲 把课文分成四个部分揭示谬论:

反驳谬论:

正面立论:

作出结论:1、2自然段

3、4、5自然段

6、7、8自然段

第9自然段一、整体感知聆听范读,思考问题:A:对方的观点是什么?他的依据是什么?作者为什么认为它是错误的? 哪些语句最富于讽刺意味?

B:作者正面提出的观点是什么?作者提出观点的依据是什么? 得到了一个怎样的结论?论据论点:两年前:不 久:现 在: 自夸“地大物博”希望国联求神拜佛中国人失掉自信力了直接反驳失掉的是“他信力”发展着“自欺力”文章结构内容(1—2)(3—5)敌论据论点偷换概念间接反驳 己论点 有并不失掉自信力的中国人在 己论据古今埋头苦干的人有确信, 不自欺 拼命硬干的人为民请命的人前仆后继的战斗舍身求法的人结论: 自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下脊 梁(6—8)(9)中国人失掉自信力了

敌论点:以偏概全作者既然认为对方的观点是错误的,为什么还要一再承认对方说的都是“事实”?反复承认“是事实”,后文就根据这些事实揭示悲观论者早就失掉了自信力。只有他信力,现在是在发展着自欺力。进而指出这些事实是部分事实,历史和现在的事实证明我们有并不失掉自信力的中国人在,斥责了对方论点。驳论,有三种“驳”的方法: 驳论点、驳论据、驳论证。 本文采用的是哪种? 驳论证。

即指出对方的论据不能证明论点。

亦即,对方的论据是事实,但他的论点却是谬论。问题在于他的论据不能证明论点。写驳论,要善于寻找批驳的“突破口”,所谓“突破口”,就是对方谬误的薄弱环节,抓住了它,就能击中其要害。 联系全文,想一想,为什么本文以“驳论据”为“突破口”?因为对方的论据是事实,但只是部分事实,其谬误的薄弱环节在于论证,犯了以偏概全的错误。因此,本文以“驳论证”为突破口。 A:文中“中国的脊梁”指什么人? 能不能举例说明?指默默无闻、努力工作的广大劳动人民。

如毕昇、祖冲之、李时珍、詹天佑等人指那些不怕牺牲、不计得失、忠于祖国的人。

如陈涉、岳飞、文天祥、戚继光、林则徐等。指同情人民,为人民鸣不平、伸张正义的人。

如屈原、关汉卿、海瑞等人指历尽艰辛、英勇献身、追求真理的人。

如商鞅、谭嗣同、玄奘等人“埋头苦干的人”“拼命硬干的人”“为民请命的人”“舍身求法的人” B:“状元宰相”“地底下” 分别指什么? 状元宰相:统治阶级的御用文人。他们为反动统治者搽上“自欺欺人的脂粉”。

地底下:坚持抗战的力量,他们来自民众,故称“地底下” 。“总自夸”的 “总”和“只希望”的 “只”能否删除?为什么? 不能。

“总”表现自夸“地大物博”的连篇累牍,又写出自夸者的底气不足,因为夸来夸去只夸这一点,且惟恐别人不知,也暗含“只求国联”的必然性。

“只”说明是唯一措施,没有别的办法,无能和仰人鼻息之状跃然纸上。一字传神!“一味求神拜佛”的 “一味” 有什么表达作用? 表现在日寇入侵面前,求神拜佛是唯一的应对措施、唯一的救命稻草,极富讽刺意味地揭露了反动政府的无能与自欺。你认为“他信力”和“自欺力” 这两个词语造得好吗?为什么?好极了!

是对“自信力”一词的创造性“仿拟”,又新颖又别致。

显示出反动政府精神上的每况愈下,有强烈的讽刺作用。难能可贵!语言大师!“一味求神拜佛”的 “一味” 有什么表达作用? 表现在日寇入侵面前,求神拜佛是唯一的应对措施、唯一的救命稻草,极富讽刺意味地揭露了反动政府的无能与自欺。扩展 迁移拓展延伸运用驳论文的知识结本节课的学习驳斥以下论点:

谁说女子不如男历史新时期,我们应该怎样做好“中国的脊梁”?请同学们大声齐读: 少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。《少年中国说》(梁启超)

沦亡百年之后于回到祖国的

怀抱一九九七年六月三十日午夜,英国旗徐徐降下 1999年12月20日, 中国政府对澳门恢复行使主权澳门儿童手拿区旗与国旗,迎接回归中国国旗在会场扬起来2001年,中国成功加入世界贸易组织 2001年7月13日,萨马兰奇在莫斯科宣布北京获得2008年奥运会主办权。 在2004年雅典奥运上,中国代表团以

32金的骄人成绩,跻身亚军,直逼美国

霸主地位。中国女排获得雅典奥运金牌再创辉煌刘翔获得的男子110米栏金牌是中国男选手在奥运会上夺得的第一枚田径金牌。2008年8月8日第29届国际奥林匹克运会在北京隆重开幕。2010年上海成功举办第41届世界博览会。 2003年10月15日,“神舟”五号载人飞船成功发射,并于16日安全返回地面。我国成为世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家。航天员杨利伟成为中国首位航天英雄。2005年10月 “神六”载人航天飞行获得圆满成功 神六顺利升空着陆场工作人员在欢呼庆祝二00八年十月中国人实现了太空漫步。最近神八与天宫一号在太空两次成功对接。作者: 鲁迅

( 1881—1936)

本名周树人

浙江绍兴人

伟大的文学家、思想家、革命家这篇文章写于什么时候? 为什么要写?——写作背景 这篇文章写于1934年9月25日,正是“九一八”事变三周年之后。当时,有些人散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。鲁迅这篇文章,就是为批驳这种谬论,鼓舞民族自信心而写。学习目标理解掌握批驳谬论的方法;体会尖锐辛辣的批驳语言;激发民族自信心和自豪感。检查预习 1、读准字音。

玄虚 省悟 渺茫 脊梁 诓骗 污蔑 搽

2、解释词语。

怀古伤今:

为民请命:

自欺欺人:

前仆后继:Xuán xǐng miǎo jǐ kuāng miè chá不满现实,追怀古代的事情。代老百姓请求保全性命或解除困苦。欺骗自己和他人。前面的倒下了,后面的紧跟上来。形容革命者斗争的英勇壮烈。

按下列结构提纲 把课文分成四个部分揭示谬论:

反驳谬论:

正面立论:

作出结论:1、2自然段

3、4、5自然段

6、7、8自然段

第9自然段一、整体感知聆听范读,思考问题:A:对方的观点是什么?他的依据是什么?作者为什么认为它是错误的? 哪些语句最富于讽刺意味?

B:作者正面提出的观点是什么?作者提出观点的依据是什么? 得到了一个怎样的结论?论据论点:两年前:不 久:现 在: 自夸“地大物博”希望国联求神拜佛中国人失掉自信力了直接反驳失掉的是“他信力”发展着“自欺力”文章结构内容(1—2)(3—5)敌论据论点偷换概念间接反驳 己论点 有并不失掉自信力的中国人在 己论据古今埋头苦干的人有确信, 不自欺 拼命硬干的人为民请命的人前仆后继的战斗舍身求法的人结论: 自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下脊 梁(6—8)(9)中国人失掉自信力了

敌论点:以偏概全作者既然认为对方的观点是错误的,为什么还要一再承认对方说的都是“事实”?反复承认“是事实”,后文就根据这些事实揭示悲观论者早就失掉了自信力。只有他信力,现在是在发展着自欺力。进而指出这些事实是部分事实,历史和现在的事实证明我们有并不失掉自信力的中国人在,斥责了对方论点。驳论,有三种“驳”的方法: 驳论点、驳论据、驳论证。 本文采用的是哪种? 驳论证。

即指出对方的论据不能证明论点。

亦即,对方的论据是事实,但他的论点却是谬论。问题在于他的论据不能证明论点。写驳论,要善于寻找批驳的“突破口”,所谓“突破口”,就是对方谬误的薄弱环节,抓住了它,就能击中其要害。 联系全文,想一想,为什么本文以“驳论据”为“突破口”?因为对方的论据是事实,但只是部分事实,其谬误的薄弱环节在于论证,犯了以偏概全的错误。因此,本文以“驳论证”为突破口。 A:文中“中国的脊梁”指什么人? 能不能举例说明?指默默无闻、努力工作的广大劳动人民。

如毕昇、祖冲之、李时珍、詹天佑等人指那些不怕牺牲、不计得失、忠于祖国的人。

如陈涉、岳飞、文天祥、戚继光、林则徐等。指同情人民,为人民鸣不平、伸张正义的人。

如屈原、关汉卿、海瑞等人指历尽艰辛、英勇献身、追求真理的人。

如商鞅、谭嗣同、玄奘等人“埋头苦干的人”“拼命硬干的人”“为民请命的人”“舍身求法的人” B:“状元宰相”“地底下” 分别指什么? 状元宰相:统治阶级的御用文人。他们为反动统治者搽上“自欺欺人的脂粉”。

地底下:坚持抗战的力量,他们来自民众,故称“地底下” 。“总自夸”的 “总”和“只希望”的 “只”能否删除?为什么? 不能。

“总”表现自夸“地大物博”的连篇累牍,又写出自夸者的底气不足,因为夸来夸去只夸这一点,且惟恐别人不知,也暗含“只求国联”的必然性。

“只”说明是唯一措施,没有别的办法,无能和仰人鼻息之状跃然纸上。一字传神!“一味求神拜佛”的 “一味” 有什么表达作用? 表现在日寇入侵面前,求神拜佛是唯一的应对措施、唯一的救命稻草,极富讽刺意味地揭露了反动政府的无能与自欺。你认为“他信力”和“自欺力” 这两个词语造得好吗?为什么?好极了!

是对“自信力”一词的创造性“仿拟”,又新颖又别致。

显示出反动政府精神上的每况愈下,有强烈的讽刺作用。难能可贵!语言大师!“一味求神拜佛”的 “一味” 有什么表达作用? 表现在日寇入侵面前,求神拜佛是唯一的应对措施、唯一的救命稻草,极富讽刺意味地揭露了反动政府的无能与自欺。扩展 迁移拓展延伸运用驳论文的知识结本节课的学习驳斥以下论点:

谁说女子不如男历史新时期,我们应该怎样做好“中国的脊梁”?请同学们大声齐读: 少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。《少年中国说》(梁启超)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》