高中语文统编版必修下册5.《雷雨(节选)》(共31张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册5.《雷雨(节选)》(共31张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-25 18:38:32 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

雷雨

1

导入新课

《雷雨》是一部不但可以演,也可以读的作品。——巴金

一出动人的戏,一部具有伟大性质的长剧。——李健吾

说到《雷雨》,我应当告白,亏了《雷雨》,我才相信中国确乎有了近代剧。——黎烈文

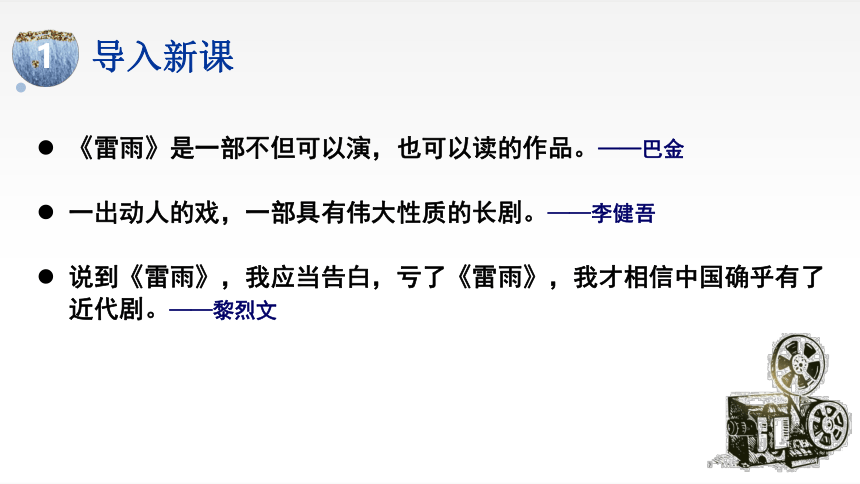

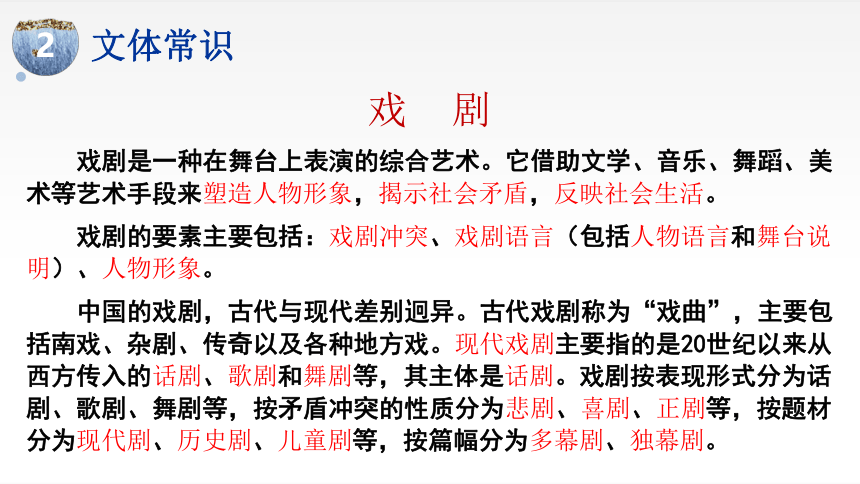

戏 剧

戏剧是一种在舞台上表演的综合艺术。它借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段来塑造人物形象,揭示社会矛盾,反映社会生活。

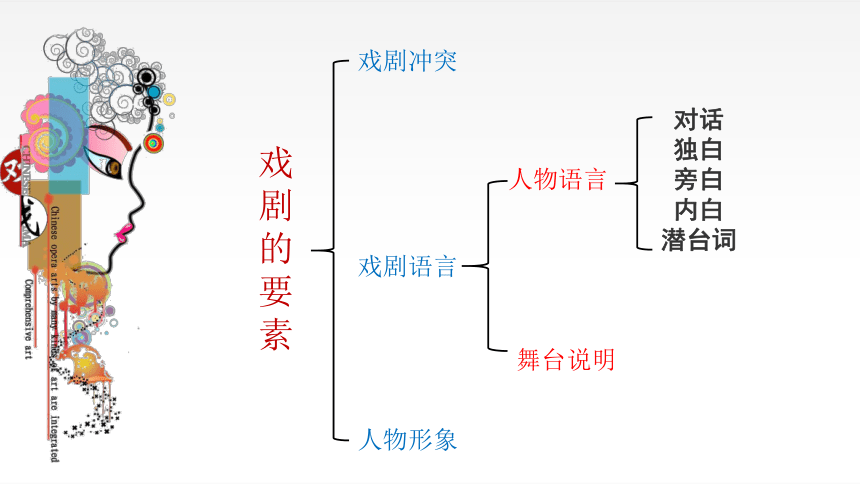

戏剧的要素主要包括:戏剧冲突、戏剧语言(包括人物语言和舞台说明)、人物形象。

中国的戏剧,古代与现代差别迥异。古代戏剧称为“戏曲”,主要包括南戏、杂剧、传奇以及各种地方戏。现代戏剧主要指的是20世纪以来从西方传入的话剧、歌剧和舞剧等,其主体是话剧。戏剧按表现形式分为话剧、歌剧、舞剧等,按矛盾冲突的性质分为悲剧、喜剧、正剧等,按题材分为现代剧、历史剧、儿童剧等,按篇幅分为多幕剧、独幕剧。

2

文体常识

戏剧的要素

戏剧冲突

人物形象

戏剧语言

人物语言

舞台说明

对话

独白

旁白

内白

潜台词

话剧

是以对话和动作为主要表现手段的戏剧。

话剧在中国是一种年轻的戏剧样式,最早出现在辛亥革命前夕,当时称文明戏。五四运动后欧洲戏剧开始传入中国,中国现代话剧兴起,当时称“爱美剧”“真新剧”或“白话剧”。1928年由戏剧家洪深提议定名“话剧”。

著名的话剧有《雷雨》《日出》《屈原》《茶馆》等。

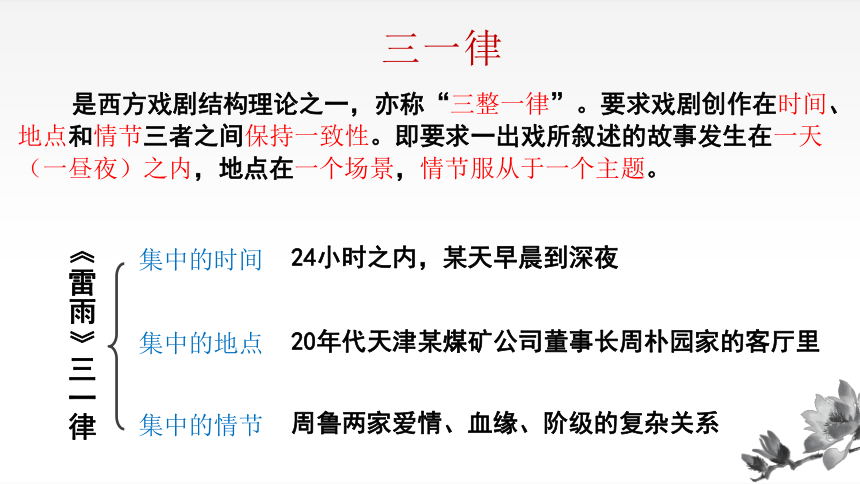

三一律

是西方戏剧结构理论之一,亦称“三整一律”。要求戏剧创作在时间、地点和情节三者之间保持一致性。即要求一出戏所叙述的故事发生在一天(一昼夜)之内,地点在一个场景,情节服从于一个主题。

20年代天津某煤矿公司董事长周朴园家的客厅里

24小时之内,某天早晨到深夜

周鲁两家爱情、血缘、阶级的复杂关系

集中的地点

集中的时间

集中的情节

《雷雨》三一律

曹禺yú(1910—1996),原名万家宝,原籍湖北潜江。现代杰出的剧作家和“当代语言艺术大师”。

他是第二次国内革命战争时期出现的有很大成就和广泛影响的剧作家,被称为“中国的莎士比亚”。其处chǔ女作《雷雨》是中国话剧由探索走向成熟阶段的一个标志。

代表作:《雷雨》《日出》《北京人》《原野》《王昭君》。

3

作者简介

艹

禺

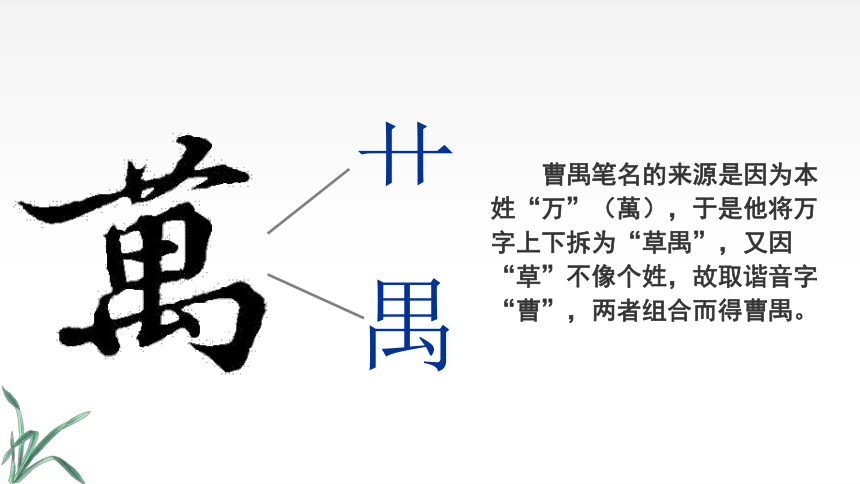

曹禺笔名的来源是因为本姓“万”(萬),于是他将万字上下拆为“草禺”,又因“草”不像个姓,故取谐音字“曹”,两者组合而得曹禺。

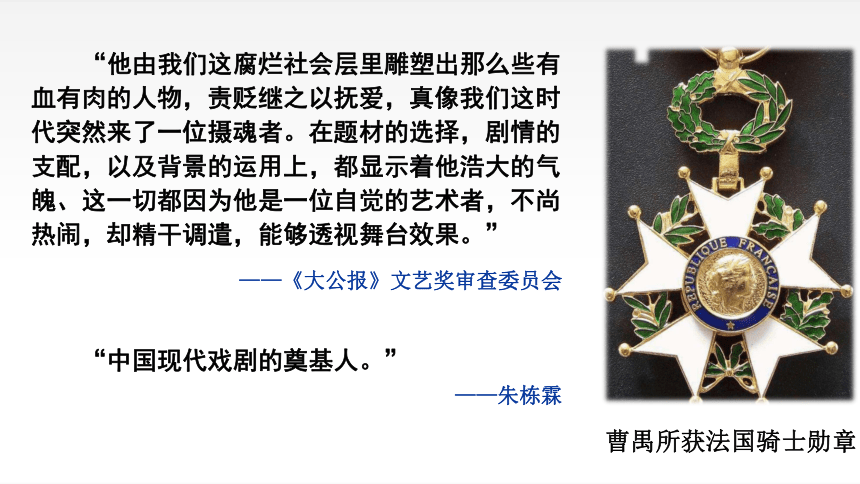

“他由我们这腐烂社会层里雕塑出那么些有血有肉的人物,责贬继之以抚爱,真像我们这时代突然来了一位摄魂者。在题材的选择,剧情的支配,以及背景的运用上,都显示着他浩大的气魄、这一切都因为他是一位自觉的艺术者,不尚热闹,却精干调遣,能够透视舞台效果。”

——《大公报》文艺奖审查委员会

曹禺所获法国骑士勋章

“中国现代戏剧的奠基人。”

——朱栋霖

“我在发泄着被抑压的愤懑,毁谤着中国的家庭和社会。”

“那个时候,我是想反抗的。因陷于旧社会的昏暗、腐恶,我不甘模棱地活下去,所以我才拿起笔。《雷雨》是我的第一声呻吟,或许是一声呼喊。”

——曹禺

4

创作背景

曹禺创作《雷雨》的背景主要有三点:

一、他自身曾经生活在没落的封建家庭,中国半殖民地半封建社会的黑暗现实在曹禺的内心埋下了反抗的种子。

二、挪威著名剧作家易卜生的许多揭露社会黑暗、追求人性解放的优秀话剧传入中国,对曹禺的思想影响很大,使其反抗情绪更加强烈。

三、爆发于1931年的九一八事变,使全国抗日热潮更加高涨,曹禺在投身抗日宣传的活动中结识了一些有思想、有智慧的年轻工人,有了更加成熟的反抗思想。

在此基础上,经过长时间的酝酿,曹禺于1933年完成了这一震惊文坛、影响深远的经典力作。

5

故事梗概

《雷雨》剧情简介

《雷雨》人物关系图

蘩 漪

(35)

周朴园(55)

鲁侍萍

(47)

鲁 贵

(48)

夫妻

夫妻

主仆情人

长子

次子

幼子

幼女

周 冲

(17)

周 萍(28)

鲁大海

(27)

鲁四凤

(18)

禺中 烦躁 干燥 涟漪

洗涤 呼天抢地 诅咒 无锡

汗涔涔 亲戚 惊愕 纺绸

袖襟 伺机 伺候 江堤

yú

zào

zào

lián yī

dí

cén

jīn

qī

è

chóu

xī

zǔ zhòu

qiāng

cì

sì

dī

6

预习检测

1.教材节选自《雷雨》第二幕,共有两场戏。这两场戏分别写了什么内容?请同学们简要概括。

场和幕

幕:指情节发展的一个大段落,即拉开舞台大幕一次,一幕就是戏剧一个较完整的段落。“一幕”分为若干场。

场:指一幕中发生空间变换或时间隔开的情节,即拉开舞台二道幕一次,它是戏剧中较小的段落。

7

整体感知

第一场:周朴园和鲁侍萍相认

(一)相遇述旧怨

(二)相认生新恨

第二场:鲁大海和周朴园谈判

2.在这两场戏中有着尖锐而激烈的矛盾冲突,你能找出哪些?这些矛盾冲突最本质的冲突是什么?

周朴园 VS 鲁侍萍

周朴园 VS 鲁大海

鲁大海 VS 周 萍

鲁侍萍 VS 周 萍

周朴园是资本家的代表,鲁家母子是善良的底层劳动人民,他们在阶级地位和思想意识上存在着截然对立的矛盾,他们的对立冲突是必然的,这一悲剧深刻地反映了阶级剥削和压迫,暴露了半殖民地半封建社会的罪恶。

正是由于这一阶级根源,在错综复杂的矛盾冲突中,以周朴园为代表的资本家与以鲁侍萍为代表的底层劳动人民、以鲁大海为代表的工人阶级的冲突是最本质的冲突。

3.作者通过激烈的矛盾冲突塑造出了主人公怎样的形象特点呢?请同学们以小组为单位,选择你最喜欢的片断分角色表演,以此来揣摩剧中主要人物的性格特点。

周朴园

鲁侍萍

鲁大海

周朴园:

贪婪自私、唯利是图的新资本家

残忍冷酷、专横独裁的封建家长

尚未完全泯灭人性的可悲牺牲品

鲁侍萍:

她是旧中国劳动妇女的典型形象。善良、正直,备受欺辱和压迫。三十年的悲惨遭遇、痛苦使她尝尽了人间的辛酸,也把她磨炼得坚强勇敢,对冷酷的现实,有了清醒的认识,充满了仇恨,但始终保持着自己的刚毅、顽强。

鲁大海:

他是新生工人阶级的代表,在他身上体现了工人阶级大公无私和英勇顽强的反抗精神,表现了中国无产阶级斗争到底的决心,但他也有斗争经验不足,幼稚鲁莽的弱点。

4.语言描写对刻画人物形象有着画龙点睛之妙,请你读读你最欣赏的人物台词,并谈谈其精妙之处。

周朴园 (忽然严厉地):你来干什么?

鲁侍萍 不是我要来的

周朴园 谁指使你来的?

鲁侍萍 (悲愤)命,不公平的命指使我来的!

周朴园 (冷冷的)三十年的工夫你还是找到这儿来了。

刚才还是一个温情脉脉,俨然在感情中不能自拔的性情中人,但立即就撕破了多情的面纱,露出了冷酷的本质。因为以周朴园之心度之,他感到了名声和利益的威胁,这种转变完全是人的本质使然,语言无法掩饰。

戏剧语言高度个性化

鲁侍萍 (大哭)哦,这真是一群强盗!(走至周萍面前,抽咽)

你是萍,——凭,——凭什么打我的儿子?

周 萍 你是谁?

鲁侍萍 我是你的——你打的这个人的妈。

这两句话饱含着鲁侍萍复杂的心情。她想看一看大儿子周萍,但周萍打自己的亲弟弟鲁大海的举动使她愤慨,同时又感到了阶级对立的尖锐,所以叫了一声“你是萍”,又马上以谐音字掩饰:“——凭,——凭什么打我的儿子?”当周萍问她是谁时,她想说“我是你的妈”, “我是你的——你打的这个人的妈。”充分表现出她当时痛苦、愤恨、失望而又无可奈何的复杂心情。

周朴园 (汗涔涔地)哦。

鲁侍萍 她不是小姐,她是无锡周公馆梅妈的女儿,她叫侍萍。

周朴园 (抬起头来)你姓什么?

鲁侍萍 我姓鲁,老爷。……

鲁侍萍 老爷问这些闲事干什么?

周朴园 这个人跟我们有点亲戚。

鲁侍萍 亲戚?

周朴园 嗯,——我们想把她的坟墓修一修。

鲁侍萍 哦,——那用不着了。

周仆园 怎么?

鲁侍萍 这个人现在还活着。

她现在与你已经没有什么关系了。

根本就无所谓什么亲戚。

那次她母子被人救起了。

她没有死,现在就立在你面前。

戏剧语言暗藏潜台词

弦外有音,意蕴丰富——潜台词

指台词中所包含的或未能由台词完全表达出来的言外之意,即“话里有话”。人们经常用“潜台词”表达自己内心的不便明说的想法(多含讽刺意味),而人们虽然听到了这个意思,却有苦难言。

巧妙地利用“潜台词”,能够使语言表达取得委婉含蓄、绵里藏针之类的效果。

戏剧语言富于动作性

周朴园 那你走错屋子了。

鲁侍萍 哦。——老爷没有事了?

周朴园 (指窗)窗户谁叫打开的?

鲁侍萍 哦。(很自然地走到窗前,关上窗户,慢慢走向中门)

周朴园 (看她关好窗户,忽然觉得奇怪)你站一站。(侍萍停)

你——你贵姓

戏剧台词推动了剧情的发展,使气氛趋于紧张,情节出现了波澜。

夫妻相见不相认却相恨

父子相见不相亲却相斗

母子相见不相亲却相怨

兄弟相见不相识却相仇

《雷雨》的悲剧价值——美好的东西,毁灭给人看!

8

课堂小结

课文主要通过描写周朴园和鲁侍萍之间、周朴园和鲁大海之间的矛盾冲突,揭露了封建资产阶级家庭的腐朽、没落和污浊,暴露了资产阶级的罪恶发家史,展现了资本家和工人之间尖锐的矛盾冲突,反映了工人阶级的觉醒和反抗精神,预示了半殖民地半封建社会必然灭亡的历史命运。

9

能力提升

1.《雷雨》第二幕开头的舞台说明有什么作用?

午饭后,天气更阴沉,更郁热,低沉潮湿的空气,使人异常烦躁。

交代故事发生的时间,渲染舞台气氛。

同剧情紧密配合,烘托人物烦躁、郁闷不安的情绪。

感染读者和观众,也随之产生一种压抑感。

在半封建半殖民地社会沉闷的空气里,一场大雷雨即将到来。深刻的反映了酝酿着一场大变动的中国社会的现实。

“雷雨”是整个作品的自然环境。整个故事的背景、情节都和雷雨有关,故事的高潮、悲剧的发生都集中在雷雨交加的狂风暴雨之夜。

“雷雨”暗示着作品的社会环境。作者以象征的手法告诉人们:在半封建半殖民地社会沉闷的空气里,一场大雷雨即将到来。这就深刻地反映了酝酿大变动的中国社会的现实。

2.思考:剧本为什么以“雷雨”为题?

雷雨

1

导入新课

《雷雨》是一部不但可以演,也可以读的作品。——巴金

一出动人的戏,一部具有伟大性质的长剧。——李健吾

说到《雷雨》,我应当告白,亏了《雷雨》,我才相信中国确乎有了近代剧。——黎烈文

戏 剧

戏剧是一种在舞台上表演的综合艺术。它借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段来塑造人物形象,揭示社会矛盾,反映社会生活。

戏剧的要素主要包括:戏剧冲突、戏剧语言(包括人物语言和舞台说明)、人物形象。

中国的戏剧,古代与现代差别迥异。古代戏剧称为“戏曲”,主要包括南戏、杂剧、传奇以及各种地方戏。现代戏剧主要指的是20世纪以来从西方传入的话剧、歌剧和舞剧等,其主体是话剧。戏剧按表现形式分为话剧、歌剧、舞剧等,按矛盾冲突的性质分为悲剧、喜剧、正剧等,按题材分为现代剧、历史剧、儿童剧等,按篇幅分为多幕剧、独幕剧。

2

文体常识

戏剧的要素

戏剧冲突

人物形象

戏剧语言

人物语言

舞台说明

对话

独白

旁白

内白

潜台词

话剧

是以对话和动作为主要表现手段的戏剧。

话剧在中国是一种年轻的戏剧样式,最早出现在辛亥革命前夕,当时称文明戏。五四运动后欧洲戏剧开始传入中国,中国现代话剧兴起,当时称“爱美剧”“真新剧”或“白话剧”。1928年由戏剧家洪深提议定名“话剧”。

著名的话剧有《雷雨》《日出》《屈原》《茶馆》等。

三一律

是西方戏剧结构理论之一,亦称“三整一律”。要求戏剧创作在时间、地点和情节三者之间保持一致性。即要求一出戏所叙述的故事发生在一天(一昼夜)之内,地点在一个场景,情节服从于一个主题。

20年代天津某煤矿公司董事长周朴园家的客厅里

24小时之内,某天早晨到深夜

周鲁两家爱情、血缘、阶级的复杂关系

集中的地点

集中的时间

集中的情节

《雷雨》三一律

曹禺yú(1910—1996),原名万家宝,原籍湖北潜江。现代杰出的剧作家和“当代语言艺术大师”。

他是第二次国内革命战争时期出现的有很大成就和广泛影响的剧作家,被称为“中国的莎士比亚”。其处chǔ女作《雷雨》是中国话剧由探索走向成熟阶段的一个标志。

代表作:《雷雨》《日出》《北京人》《原野》《王昭君》。

3

作者简介

艹

禺

曹禺笔名的来源是因为本姓“万”(萬),于是他将万字上下拆为“草禺”,又因“草”不像个姓,故取谐音字“曹”,两者组合而得曹禺。

“他由我们这腐烂社会层里雕塑出那么些有血有肉的人物,责贬继之以抚爱,真像我们这时代突然来了一位摄魂者。在题材的选择,剧情的支配,以及背景的运用上,都显示着他浩大的气魄、这一切都因为他是一位自觉的艺术者,不尚热闹,却精干调遣,能够透视舞台效果。”

——《大公报》文艺奖审查委员会

曹禺所获法国骑士勋章

“中国现代戏剧的奠基人。”

——朱栋霖

“我在发泄着被抑压的愤懑,毁谤着中国的家庭和社会。”

“那个时候,我是想反抗的。因陷于旧社会的昏暗、腐恶,我不甘模棱地活下去,所以我才拿起笔。《雷雨》是我的第一声呻吟,或许是一声呼喊。”

——曹禺

4

创作背景

曹禺创作《雷雨》的背景主要有三点:

一、他自身曾经生活在没落的封建家庭,中国半殖民地半封建社会的黑暗现实在曹禺的内心埋下了反抗的种子。

二、挪威著名剧作家易卜生的许多揭露社会黑暗、追求人性解放的优秀话剧传入中国,对曹禺的思想影响很大,使其反抗情绪更加强烈。

三、爆发于1931年的九一八事变,使全国抗日热潮更加高涨,曹禺在投身抗日宣传的活动中结识了一些有思想、有智慧的年轻工人,有了更加成熟的反抗思想。

在此基础上,经过长时间的酝酿,曹禺于1933年完成了这一震惊文坛、影响深远的经典力作。

5

故事梗概

《雷雨》剧情简介

《雷雨》人物关系图

蘩 漪

(35)

周朴园(55)

鲁侍萍

(47)

鲁 贵

(48)

夫妻

夫妻

主仆情人

长子

次子

幼子

幼女

周 冲

(17)

周 萍(28)

鲁大海

(27)

鲁四凤

(18)

禺中 烦躁 干燥 涟漪

洗涤 呼天抢地 诅咒 无锡

汗涔涔 亲戚 惊愕 纺绸

袖襟 伺机 伺候 江堤

yú

zào

zào

lián yī

dí

cén

jīn

qī

è

chóu

xī

zǔ zhòu

qiāng

cì

sì

dī

6

预习检测

1.教材节选自《雷雨》第二幕,共有两场戏。这两场戏分别写了什么内容?请同学们简要概括。

场和幕

幕:指情节发展的一个大段落,即拉开舞台大幕一次,一幕就是戏剧一个较完整的段落。“一幕”分为若干场。

场:指一幕中发生空间变换或时间隔开的情节,即拉开舞台二道幕一次,它是戏剧中较小的段落。

7

整体感知

第一场:周朴园和鲁侍萍相认

(一)相遇述旧怨

(二)相认生新恨

第二场:鲁大海和周朴园谈判

2.在这两场戏中有着尖锐而激烈的矛盾冲突,你能找出哪些?这些矛盾冲突最本质的冲突是什么?

周朴园 VS 鲁侍萍

周朴园 VS 鲁大海

鲁大海 VS 周 萍

鲁侍萍 VS 周 萍

周朴园是资本家的代表,鲁家母子是善良的底层劳动人民,他们在阶级地位和思想意识上存在着截然对立的矛盾,他们的对立冲突是必然的,这一悲剧深刻地反映了阶级剥削和压迫,暴露了半殖民地半封建社会的罪恶。

正是由于这一阶级根源,在错综复杂的矛盾冲突中,以周朴园为代表的资本家与以鲁侍萍为代表的底层劳动人民、以鲁大海为代表的工人阶级的冲突是最本质的冲突。

3.作者通过激烈的矛盾冲突塑造出了主人公怎样的形象特点呢?请同学们以小组为单位,选择你最喜欢的片断分角色表演,以此来揣摩剧中主要人物的性格特点。

周朴园

鲁侍萍

鲁大海

周朴园:

贪婪自私、唯利是图的新资本家

残忍冷酷、专横独裁的封建家长

尚未完全泯灭人性的可悲牺牲品

鲁侍萍:

她是旧中国劳动妇女的典型形象。善良、正直,备受欺辱和压迫。三十年的悲惨遭遇、痛苦使她尝尽了人间的辛酸,也把她磨炼得坚强勇敢,对冷酷的现实,有了清醒的认识,充满了仇恨,但始终保持着自己的刚毅、顽强。

鲁大海:

他是新生工人阶级的代表,在他身上体现了工人阶级大公无私和英勇顽强的反抗精神,表现了中国无产阶级斗争到底的决心,但他也有斗争经验不足,幼稚鲁莽的弱点。

4.语言描写对刻画人物形象有着画龙点睛之妙,请你读读你最欣赏的人物台词,并谈谈其精妙之处。

周朴园 (忽然严厉地):你来干什么?

鲁侍萍 不是我要来的

周朴园 谁指使你来的?

鲁侍萍 (悲愤)命,不公平的命指使我来的!

周朴园 (冷冷的)三十年的工夫你还是找到这儿来了。

刚才还是一个温情脉脉,俨然在感情中不能自拔的性情中人,但立即就撕破了多情的面纱,露出了冷酷的本质。因为以周朴园之心度之,他感到了名声和利益的威胁,这种转变完全是人的本质使然,语言无法掩饰。

戏剧语言高度个性化

鲁侍萍 (大哭)哦,这真是一群强盗!(走至周萍面前,抽咽)

你是萍,——凭,——凭什么打我的儿子?

周 萍 你是谁?

鲁侍萍 我是你的——你打的这个人的妈。

这两句话饱含着鲁侍萍复杂的心情。她想看一看大儿子周萍,但周萍打自己的亲弟弟鲁大海的举动使她愤慨,同时又感到了阶级对立的尖锐,所以叫了一声“你是萍”,又马上以谐音字掩饰:“——凭,——凭什么打我的儿子?”当周萍问她是谁时,她想说“我是你的妈”, “我是你的——你打的这个人的妈。”充分表现出她当时痛苦、愤恨、失望而又无可奈何的复杂心情。

周朴园 (汗涔涔地)哦。

鲁侍萍 她不是小姐,她是无锡周公馆梅妈的女儿,她叫侍萍。

周朴园 (抬起头来)你姓什么?

鲁侍萍 我姓鲁,老爷。……

鲁侍萍 老爷问这些闲事干什么?

周朴园 这个人跟我们有点亲戚。

鲁侍萍 亲戚?

周朴园 嗯,——我们想把她的坟墓修一修。

鲁侍萍 哦,——那用不着了。

周仆园 怎么?

鲁侍萍 这个人现在还活着。

她现在与你已经没有什么关系了。

根本就无所谓什么亲戚。

那次她母子被人救起了。

她没有死,现在就立在你面前。

戏剧语言暗藏潜台词

弦外有音,意蕴丰富——潜台词

指台词中所包含的或未能由台词完全表达出来的言外之意,即“话里有话”。人们经常用“潜台词”表达自己内心的不便明说的想法(多含讽刺意味),而人们虽然听到了这个意思,却有苦难言。

巧妙地利用“潜台词”,能够使语言表达取得委婉含蓄、绵里藏针之类的效果。

戏剧语言富于动作性

周朴园 那你走错屋子了。

鲁侍萍 哦。——老爷没有事了?

周朴园 (指窗)窗户谁叫打开的?

鲁侍萍 哦。(很自然地走到窗前,关上窗户,慢慢走向中门)

周朴园 (看她关好窗户,忽然觉得奇怪)你站一站。(侍萍停)

你——你贵姓

戏剧台词推动了剧情的发展,使气氛趋于紧张,情节出现了波澜。

夫妻相见不相认却相恨

父子相见不相亲却相斗

母子相见不相亲却相怨

兄弟相见不相识却相仇

《雷雨》的悲剧价值——美好的东西,毁灭给人看!

8

课堂小结

课文主要通过描写周朴园和鲁侍萍之间、周朴园和鲁大海之间的矛盾冲突,揭露了封建资产阶级家庭的腐朽、没落和污浊,暴露了资产阶级的罪恶发家史,展现了资本家和工人之间尖锐的矛盾冲突,反映了工人阶级的觉醒和反抗精神,预示了半殖民地半封建社会必然灭亡的历史命运。

9

能力提升

1.《雷雨》第二幕开头的舞台说明有什么作用?

午饭后,天气更阴沉,更郁热,低沉潮湿的空气,使人异常烦躁。

交代故事发生的时间,渲染舞台气氛。

同剧情紧密配合,烘托人物烦躁、郁闷不安的情绪。

感染读者和观众,也随之产生一种压抑感。

在半封建半殖民地社会沉闷的空气里,一场大雷雨即将到来。深刻的反映了酝酿着一场大变动的中国社会的现实。

“雷雨”是整个作品的自然环境。整个故事的背景、情节都和雷雨有关,故事的高潮、悲剧的发生都集中在雷雨交加的狂风暴雨之夜。

“雷雨”暗示着作品的社会环境。作者以象征的手法告诉人们:在半封建半殖民地社会沉闷的空气里,一场大雷雨即将到来。这就深刻地反映了酝酿大变动的中国社会的现实。

2.思考:剧本为什么以“雷雨”为题?

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])