5.1《论语》十二章 课件(共61张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.1《论语》十二章 课件(共61张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-26 14:32:27 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

《论语》十二章

部编高中语文选择性必修上册2单元4课

导入

1988年,75位诺贝尔奖得主齐聚巴黎,经过激烈的讨论,最后发表宣言∶“人类要在21世纪生存下去,就必须从2500年前的孔子那里去汲取智慧。”那么,孔子及其代表的儒家有什么智慧呢 今天我们就学习《论语》十二章》。

学习目标

1.掌握孔子主要思想及《论语》相关知识;

2.积累文言字词;

3.理解仁、义、礼等儒家核心概念,理解孔子口中的君子之德;

4.鉴赏孔子利用对比、比喻进行说理的艺术;

5.传承中华传统文化,积极修身养性。

孔子

孔子(公元前551—前479年),子姓,孔氏,名丘,字仲尼,春秋时鲁国昌平乡陬邑(今山东曲阜)人。其先为宋国贵族,至孔子时家道已经衰落。年轻时,曾经做过管理仓库和牲畜的小官。中年以后,主要时间都用来整理诗书礼乐,授徒讲学。一度任鲁国中都宰,后升为司空、大司寇。因不满季桓子的所作所为,遂周游卫、曹、宋、郑、陈、蔡、楚等国,共历十四年,皆不被重用。最后仍回到鲁国,整理文献,教育弟子,直到去世。孔子是中国传统儒家学派的创始人,也是古代杰出的思想家和教育家。

孔子

其理论的核心在于维护封建的等级制度,宣扬仁政。主张有教无类,因材施教。相传他曾经整理过《诗》《书》等文献,并把鲁史官所记《春秋》加以删修,成为我国第一部编年体的历史著作。现存《论语》一书,主要是他的弟子以及再传弟子所记孔子的言论。

孔子是当时社会上最博学者之一,在世时就被尊奉为“天纵之圣”“天之木铎”,更被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。其思想对中国和世界都有深远的影响,其人被列为“世界十大文化名人”之首。随着孔子影响力的扩大,祭祀孔子的“祭孔大典”一度成为和中国祖先神祭祀同等级别的大祀。

《论语》

《论语》(lún yǔ),是春秋时期思想家、教育家孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,成书于战国前期。全书共20篇492章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念、教育原则等。作品多为语录,但辞约义富,有些语句、篇章形象生动,其主要特点是语言简练,浅近易懂,而用意深远,有一种雍容和顺、纡徐含蓄的风格,能在简单的对话和行动中展示人物形象。

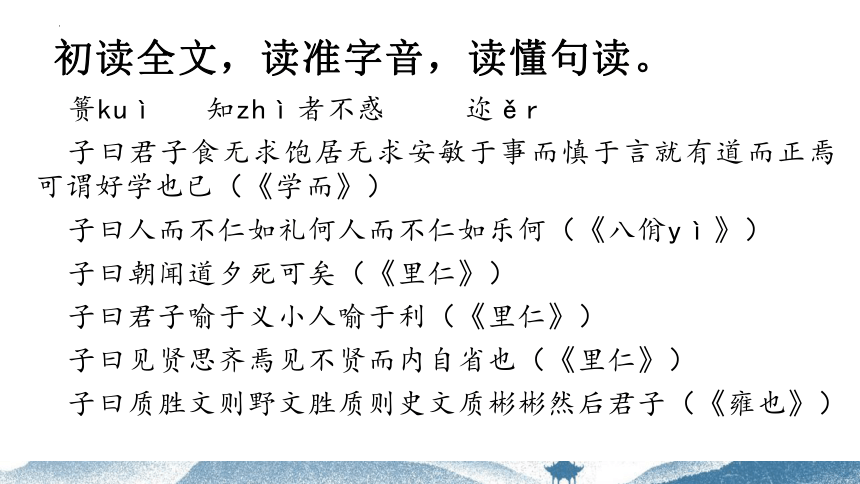

初读全文,读准字音,读懂句读。

篑kuì 知zhì者不惑 迩ěr

子曰君子食无求饱居无求安敏于事而慎于言就有道而正焉可谓好学也已(《学而》)

子曰人而不仁如礼何人而不仁如乐何(《八佾yì》)

子曰朝闻道夕死可矣(《里仁》)

子曰君子喻于义小人喻于利(《里仁》)

子曰见贤思齐焉见不贤而内自省也(《里仁》)

子曰质胜文则野文胜质则史文质彬彬然后君子(《雍也》)

初读全文,读准字音,读懂句读。

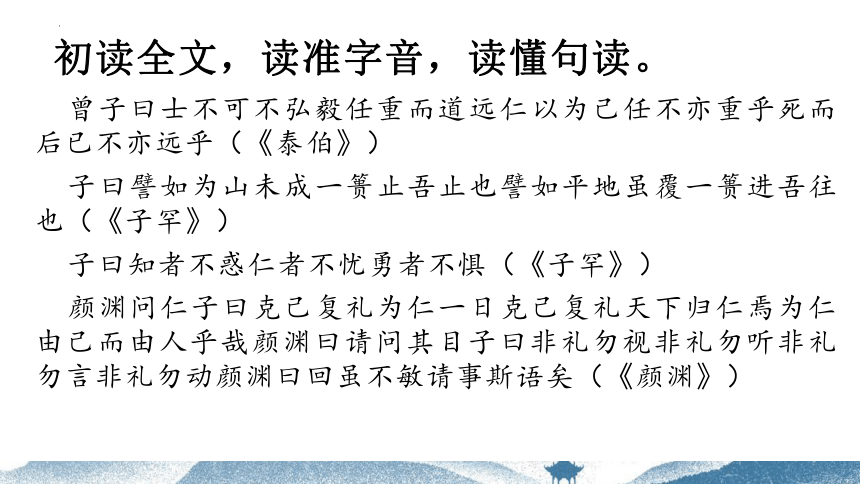

曾子曰士不可不弘毅任重而道远仁以为己任不亦重乎死而后已不亦远乎(《泰伯》)

子曰譬如为山未成一篑止吾止也譬如平地虽覆一篑进吾往也(《子罕》)

子曰知者不惑仁者不忧勇者不惧(《子罕》)

颜渊问仁子曰克己复礼为仁一日克己复礼天下归仁焉为仁由己而由人乎哉颜渊曰请问其目子曰非礼勿视非礼勿听非礼勿言非礼勿动颜渊曰回虽不敏请事斯语矣(《颜渊》)

初读全文,读准字音,读懂句读。

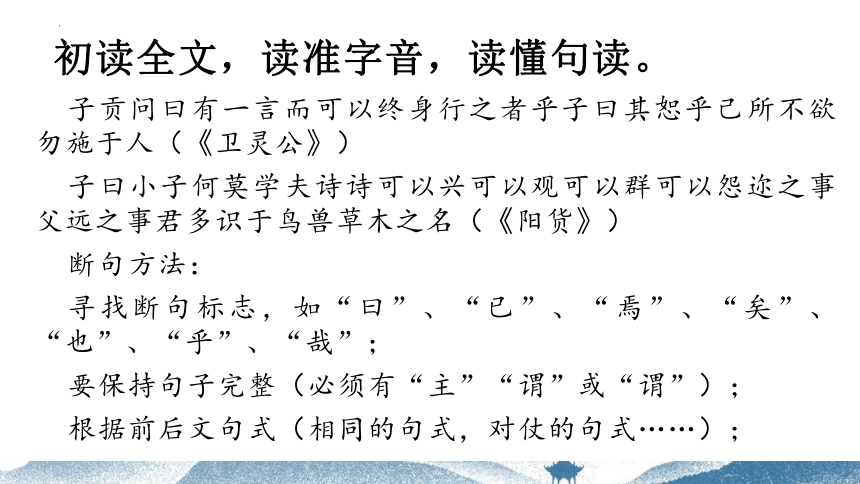

子贡问曰有一言而可以终身行之者乎子曰其恕乎己所不欲勿施于人(《卫灵公》)

子曰小子何莫学夫诗诗可以兴可以观可以群可以怨迩之事父远之事君多识于鸟兽草木之名(《阳货》)

断句方法:

寻找断句标志,如“曰”、“已”、“焉”、“矣”、“也”、“乎”、“哉”;

要保持句子完整(必须有“主”“谓”或“谓”);

根据前后文句式(相同的句式,对仗的句式……);

再读全文,细解文意。

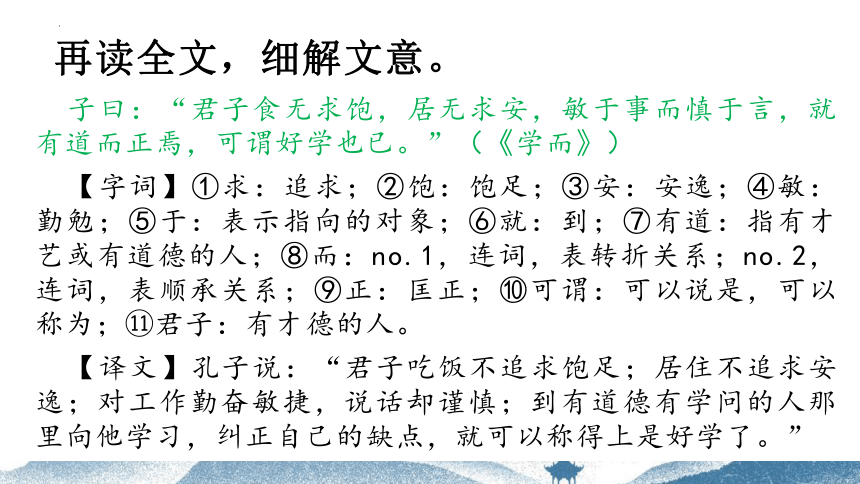

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

【字词】①求:追求;②饱:饱足;③安:安逸;④敏:勤勉;⑤于:表示指向的对象;⑥就:到;⑦有道:指有才艺或有道德的人;⑧而:no.1,连词,表转折关系;no.2,连词,表顺承关系;⑨正:匡正;⑩可谓:可以说是,可以称为; 君子:有才德的人。

【译文】孔子说:“君子吃饭不追求饱足;居住不追求安逸;对工作勤奋敏捷,说话却谨慎;到有道德有学问的人那里向他学习,纠正自己的缺点,就可以称得上是好学了。”

再读全文,细解文意。

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

马斯洛需求层次理论:从层次结构的底部向上,需求分别为:生理(食物和衣服),安全(工作保障),社交需要(友谊),尊重和自我实现。这种五阶段模式可分为不足需求和增长需求。前四个级别通常称为缺陷需求(D 需求),而最高级别称为增长需求(B 需求)。1943年马斯洛指出,人们需要动力实现某些需要,有些需求优先于其他需求。

不拉屎会憋死我们,不吃饭活七八天,不喝水活五六天,不睡觉活四五天,琐事养我们也要我们的命。(《我的团长我的团》)

再读全文,细解文意。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾yì》)

【字词】①而:连词,表假设;②如:奈,怎么;③何:语气词;

【译文】孔子说:“做人如果没有仁德,怎样对待礼仪制度呢?做人如果没有仁德,怎样对待音乐呢?”

再读全文,细解文意。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾yì》)

礼与乐都是制度文明,而仁则是人们内心的道德规范,是人文的基础。所以,乐必须反映人们的仁德。乐是表达人们思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。礼与乐都是外在的表现。这里,孔子指出礼、乐的核心与根本是仁,没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

仁是孔子学说的中心,它来自固有的道德,是礼乐所由之本。礼讲谦让敬人,乐须八音和谐,无相夺伦。一个人没有仁的本质,则无谦让敬人、和谐无夺等美德,即便行礼奏乐,也不具有实质意义。所以,人而不仁,礼对他有什么用?人而不仁,乐对他有什么用?这里即是说不仁之人,是用不了礼乐的。

再读全文,细解文意。

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

【字词】①朝、夕:在早晨,在晚上;②道:道理,真理;

【译文】孔子说:“在早晨听到真理,在晚上死去,也没有遗憾。”

再读全文,细解文意。

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

这一段话在后世常常被追求真理的人所引用。真理,是每个仁人志士矢志不渝的追求目标,哪怕要付出生命的代价。

人类之所以有别于动物,在于人类能认识世界,能掌握自然规律,并能利用掌握的规律为人类的生产生活服务,所以“闻道”很重要。领悟了生活的真谛、宇宙中的真理,纵然朝闻夕死,亦会觉得心满意足,不虚此生,否则纵然高寿八百年,不得闻道,亦枉然为人。

再读全文,细解文意。

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

【字词】①喻:知晓,明白;②小人:一指人格卑鄙的人,二指平民百姓,三指旧时男子对地位高于己者的谦称,四指对平辈自称的谦词,五指古时老师对学生的称呼,六指小孩子,七指小一辈的人;

【译文】孔子说:“君子知晓大义,小人只明白小利。”

再读全文,细解文意。

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

本章从义利的角度来区别君子与小人。小人追求个人利益,而君子亦会追求个人利益,但会先考虑所得是否合于义,以义为原则来规范自己的行为。这种义利观在中国历史上影响深远。

孟子说,鸡叫就起来,孜孜不倦行善的,是舜一类人;鸡叫就起来,孜孜不倦求利的,是跖一类人。要知道舜和跖的区别,没有别的,就在利和善之间。

再读全文,细解文意。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

【字词】①贤:贤德的人;②齐:达到,跟什么一般平;③内:在内心;④而:连词,表顺承关系;⑤省:反省;

【译文】孔子说:“看见贤人就应该想着向他看齐;见到不贤的人,就要反省自己有没有类似的毛病。”

再读全文,细解文意。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自己,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。《论语·为政》篇中提到,曾子每日“三省吾身”,在此孔子又提出了“见贤思齐,见不贤内自省”的修养方法,就是为了说明在一个人完善自己的人格和学问,提高道德修养的过程中,自省的重要作用。

再读全文,细解文意。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

在人的一生中,重要的不是你能做出什么伟大功业,而是能否战胜自己。战胜自己,就是促使自己内心向善力量的增长,去除心中的不良念头,塑造和重建自己的人格,而要做到这一点,没有自省是办不到的。自省的方法很多,比如慎独和曾子的三省吾身,这两个方法都注重内在的感悟。而孔子这里提出的方法则是由外而内,避免了独坐枯思可能带来疲倦和迷茫,从而使自省变得生动和活泼起来。

再读全文,细解文意。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

据史载,苏轼在年少的时候,他的母亲程氏教他读《后汉书》。当读到《范滂传》的时候,苏轼为范滂母子大义凛然的精神感动,就问自己的母亲说:“如果有一天,我做官成了范滂,那母亲将如何呢?”程氏回答说:“你要是能像范滂一样为国尽忠,我难道不能像范滂的母亲那样吗?”范滂是东汉名士,因清廉正直而得罪权贵。第二次党锢之祸时,十常侍诬陷范滂,下令将他逮捕。许多人劝范滂逃走,不少地方官甚至有意纵放。但是,范滂的母亲却劝他学习李膺,慷慨赴义。苏轼母子这番对话,就是典型的见贤思齐。也正因为有这样向善自省的修为,苏轼后来才成为一代贤士。

再读全文,细解文意。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

见贤思齐,是寻找一个进德修身的人生榜样;而见不贤内自省,则是找一个反面典型。以正面形象作指引,以反面教材作镜鉴,不失为自我修养的捷径。其实,一个人起点低并不可怕,可怕的是没有积极进取的精神;人有缺点或者过失也不可怕,可怕的是满身错误而不知。面对我们自己的种种不足或过失,如果能够正视它、改正它,就没有什么可担忧的了。正如希腊哲学家德谟克利特所说的那样:“追悔可耻的行为就是对生命的拯救。”什么叫追悔,说白了就是正视自己的错误、进行自我反省。

再读全文,细解文意。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

但是,在现实生活中,有些人非但不能自省,还自欺欺人,觉得都是别人的过错,自己只是受到了牵连而已。对于这种人而言,他们很难会正视自己的错误,更不希望有人将他的缺点给揭露出来。对于别人的批评,大多会采取文过饰非,一副无所谓的态度,这就像已经发现了堤坝上的裂缝,却不进行修补,只是在上面涂上一点水泥将缝隙掩盖住。从表面上看,堤坝仍是完美无缺的,但在洪水猛烈地冲击下是坚持不了多久的。

再读全文,细解文意。

子曰:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

【字词】①质:质朴、朴实;②文:华美、文采;③野:粗野、鄙俗;④史:虚饰、浮夸;⑤文质彬彬:文质兼备、配合适当的样子;⑥然后:这样之后;

【译文】孔子说:“质朴多于文采就难免显得粗野,文采超过了质朴又难免流于虚浮,文采和质朴完美地结合在一起,这之后才能成为君子。”

再读全文,细解文意。

君子的修养有两个部分,一是学习“诗书六艺文”;一是躬行实践。在前一方面,他大概可以和其他的人相比,但在后一方面,他也还没有完全成功。关于“君子”必须兼具此两方面,以下这一段话表示得最明白:“子曰:‘质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。’”(《雍也》)此处的“文”字涵义较广,大致相当于我们今天所说的“文化教养”,在当时即所谓“礼乐”,但其中也包括了学习诗书六艺之文。“质”则指人的朴实本性。

——余英时《儒家“君子”的理想》

再读全文,细解文意。

如果人但依其朴实的本性而行,虽然也很好,但不通过文化教养终不免会流于“粗野”(道家的“返璞归真”,魏晋人的“率性而行”即是此一路)。相反地,如果一个人的文化雕琢掩盖了他的朴实本性,那又会流于浮华(其极端则归于虚伪的礼法)。前者的流弊是有内容而无适当的表现形式;后者的毛病则是徒具外表而无内涵。所以孔子才认为真正的“君子”必须在“文”、“质”之间配合得恰到好处。

——余英时《儒家“君子”的理想》

再读全文,细解文意。

曾子曰:“士不可不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

【字词】①士:君子;②弘毅:志向远大,意志坚强。弘,广、大,这里是指志向远大;③任:责任;④以为:把……作为;⑤而:No.1,表并列,No.2,表顺城;

【译文】曾子说:“士人不可以不志向远大意志坚强,因为他肩负的任务重大而路程遥远。把实现仁德作为自己的任务,难道不重大吗?到死方才停止下来,难道不遥远吗?”

双重否定、反问加重语气。

再读全文,细解文意。

曾子曰:“士不可不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

本章中曾子所言,是在我国文化史上影响深远的名言。后世无数的仁人君子,无不以此言激励自己,投身到治国平天下的伟大追求中。要想准确理解这段名言的深刻含义,必须对其中的关键语句进行解读。

再读全文,细解文意。

首先我们要知道,这句话的主语是谁。曾子明确说是士人,那么士人具体指什么样的人呢?在这里,曾子所言的“士”应当是儒家之士,也就是我们现在所理解的知识分子。春秋战国时期,士人还只是一个群体,到了后来,士人发展成一个社会阶层。我国古代的社会结构中,一向有“士农工商”四民之说。作为一个人数可观的阶层,士人不治产业。他们以学习儒家理论为工作,以治理国家为己任,进则担任各级官吏,以实现社会大同为终极目标;退则以自己的道德修养教化百姓,影响社会。从孔子的时代起,士人就有着内圣外王的自觉,主动去承担推动国家发展的重任。中国士人阶层的这种精神追求和生活状态与其他社会阶层迥异,这在整个世界上都是绝无仅有的。

再读全文,细解文意。

承担起这样的历史使命,努力实现大同社会的理想,就是儒家所说的“行仁”。从上面的叙述中不难看出,这个使命何等伟大,这个任务何等艰巨。如果没有高尚的道德、杰出的才能,根本担负不起或不配承担这样的重大使命。所以,曾子才说:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”也就是说,曾子认为,士人要有着弘大的襟怀,刚毅的品格,才能推己及人,救人救世,进而兼善天下。

再读全文,细解文意。

行仁的使命是这样的伟大,它已经超越了个人名利的范畴,关乎到国家的安危,社会的兴衰。在传统语境里,能决定国运的唯有上天。所以士人的这种追求,是一种体察和贴近天道的自觉,是一种“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的崇高精神境界与使命意识。实现“仁道”的路途是那样的艰难遥远,“非毅无以致其远”,只有经过不息不止的努力和奋斗,才有可能完成。

再读全文,细解文意。

曾子的这番话,表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气。这样的话,孔子曾经说过,孟子也曾说过,但是他们都没有曾子表达得清晰明确。细品本章的内容,我们就会发现,曾子所述之士的品格,正是中国屹立于世界根基所在。尽管曾子已经故去了二千多年,但后世却有无数的仁人志士继承了这种精神,以天下为己任。为了这份坚定的信念,他们宁愿栉风沐雨,就算是为此而付出生命也在所不惜。这种精神,已经融入炎黄子孙的血脉里,成为中华民族奋发向上的不竭动力。

再读全文,细解文意。

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

【字词】①譬如:比如;②为:堆积;③未成一篑:只差一筐土没有成功。篑,成土的竹筐;④平:平整;⑤覆:倒下;⑥往:去,前往;

【译文】孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土就完成了,这时停下来,是我自己要停下来的。又好比平整土地,虽然只倒下一筐土,如果决心继续,还是要自己去干的。”

利用比喻说明,形象生动。

再读全文,细解文意。

做成任何一件大事,都需要一个循序渐进、日积月累的过程。不管是学习也好,修养也罢,抑或是追求成功,除了有明确的目标以外,还要懂得坚持。只有坚持不懈地学习,才能积土成山,最终达于成功。否则,就会前功尽弃,功亏一篑。

在本章中,孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。而且,他还一再鼓励自己和学生们,无论是做学问,还是为人处世,都应自觉自愿地坚持下去。如若半途而废,只会前功尽弃,留下终身遗憾。

再读全文,细解文意。

学问是人类智慧的结晶,是历代智者通过不断追求与探索所得,具有深刻的理论性和永恒价值,学习、理解和把握这些学问,绝不是一朝一夕的事。若想领悟其中的奥妙,就得怀着持久钻研、锲而不舍的精神,方能取得成功。譬如我国著名数学家陈景润,当年他在研究“哥德巴赫猜想”时,不仅遭受到了无尽的讽刺与挖苦,同时还要忍受着身体上的病痛。但他没有放弃,在狭小的房间里,仅凭着一盏昏暗的煤油灯和一支笔,他坚持了下来。在耗尽了几麻袋的草稿纸后,他最终完成了研究,创造了一个震惊世界的奇迹。

再读全文,细解文意。

不仅在做学问方面如此,对于其他事情也同样适用。愚公为了打开通道,就率领家人进行移山。但这在智叟的眼中,根本就是一件无法完成的任务。可是,愚公却坚守着“子子孙孙,无穷匮也,而山不加增”的信念,相信自己坚持下去,定能搬走大山。后来,愚公的精神感动了神明,在他们的帮助下,成功移走了两座大山。

再读全文,细解文意。

与做学问和做事相比,孔子更看重的其实是提高个人修养,他的这个比喻也是强调修身进德,要持之以恒,不可须臾停步。提高修养要比做一件事难得多,也比做学问难得多,因为道德的提高没有止境。漫漫人生路,不知何时才能达于仁境,这种感受很容易让人懈怠。所以,有的人刚刚起步,便因看不到目标放弃了;有人走到半道,因为坚持不住放弃了,真正像孔子那样,修成纯粹美德的没有几人。从这个意义上说,追求仁道的人生路,很像西天取经的唐三藏,途中有何止九九八十一难。不要说心起恶念,即便是一念偏私,也会有损道德。在外人面前做得再好,在暗室心生邪念,也是不道德。通常,大家说起修养来总是轻飘飘的,不知何其难哉。孔子之所以说仁道难修,原因盖在于此。通观《论语》,被他认可达到仁境的,也只有尧、舜、禹、文王、周公数人而已。

再读全文,细解文意。

在强调贵在坚持的同时,孔子的话还有另外的用意。其中“止,吾止也”“进,吾往也”是在提醒我们,是否追求仁道、坚持不懈,主动权完全在自己手里,最根本的还是我们自己,与他人毫无关系。儒家强调“我命在我不由天”,便关注人的这种自主性。

贵在坚持的道理很简单,只是能够做到的人少之又少。在现实生活中,我们经常可以看到这样的人,他们在行动之初,总是雄心勃勃,一副不达目的誓不罢休的模样。可是,当他们稍遇阻挠之时,其信心就立刻动摇起来,往往会半途而废,令之前的努力全都化为泡影。究其根本,还是因缺乏坚韧不拔的毅力和决心所致。因此,无论做任何事情,只有全身心地投入其中,不畏艰苦,才能有所收获。“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。”只要能够坚持下来,就是成功。

再读全文,细解文意。

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

【字词】①知:同“智”;

【译文】孔子说:“智慧的人不疑惑,仁德的人不忧愁,勇敢的人不畏惧。”

在儒家传统道德中,智、仁、勇是三个重要的范畴,也是仁之精神境界的不同体现,是君子的基本品质。

《礼记·中庸》说:“知、仁、勇,三者天下之达德也。”有智慧的人能将事理看得明白透彻,所以不会迷惑。仁者存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不忧虑。有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

再读全文,细解文意。

颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目?”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

【字词】①克己复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼;②一日:一旦;③归:称赞,称许;④由:凭借;⑤目:条目,细则;⑥事:实践,从事;⑦斯:这。

再读全文,细解文意。

颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目?”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

【译文】颜渊问什么是仁。孔子说:“约束自己,使言语和行动都归复于先王之礼,就是仁。一旦做到了这些,天下的人都会称许你有仁德。实行仁德要靠自己,难道是靠别人吗?”颜渊说:“请问实行仁德的具体细则。”孔子说:“不合礼的事不看,不合礼的事不听,不合礼的事不言,不合礼的事不做。”颜渊说:“我虽然不聪敏,请让我照这些话去做。”

再读全文,细解文意。

“仁”是孔子思想的一个核心。要在生活中行“仁”,按孔子的说法,就要克己复礼,加强自我约束。也就是说,想要做到这一点就要净化自己的心灵,约束自我的行为。“仁”是用来实践的,不是把“仁”挂到嘴边就可以做到“仁”了。

儒学中的“仁”,从本质上讲是一个内心修养的真功夫,是实实在在的境界,并不是简单抽象的理论。想要做到这一点,非要下苦工夫长期修炼不可,需要耐得住寂寞。古今成大事者,无不具有“仁”的真功夫,他们都能够很好地克制自己的欲望,将精力集中到所从事的事业上,最终才获得了成功。

再读全文,细解文意。

我们都知道人的思想是抽象的,是最难把握和控制的,人们随时都可能会产生各种各样的念头。欲望太多内心自然无法平静,无法将精力集中到要从事的事情上去。但是,任何事情想要成功都不是一朝一夕的事,需要坚定的意志和长期的专注。修德做学问,如果缺乏自我约束力,三心二意,肯定是无法达到“仁”的境界。做事业也是一样,欲望太多、内心浮躁都难以获得成功。因此,我们需要时时刻刻保持清醒,约束自己的行为,不能被一时的利益所迷惑。

再读全文,细解文意。

克己复礼,自我约束,不仅表现在这些大事情上,小事中也是同样。在与他人的交往过程中,我们总会遇到各种各样的烦恼。总不能一遇到烦恼就任性使气,与别人争吵,甚至动手吧。那样的话,纵然得到发泄,但却无法解决问题,还会让别人质疑你的修养。这个时候,我们就要学会约束自己,冷静面对不如意。在与人交往的时候,彼此互相谦让、互相尊重、讲究礼仪,从而激发出人性的光辉。从“礼”出发,就能至“仁”。

再读全文,细解文意。

人性中好的一面是通过接受教育获得的,“礼”也是慢慢培养起来的。没有谁生而知礼,我们从小接受教育才懂得了什么事情该做,什么事情不该做,哪些行为是对的,哪些又是错的。社会有公众奉行的社会道德,也有法律规范,人们通过对相应规范的学习来约束自我。知“礼”是一个需要逐渐培养的过程,内心修为提高不是一朝一夕就可达到的。

“礼”并不仅仅是现实生活中我们所谓的“礼貌”,它是一种更高的境界,是人们应该时时刻刻保持的庄严和诚敬。只有内心庄严诚敬了,才可能对自己从事的事业有一种切身的爱,才能全心投入进去,才可能在与人交往中发自内心地处处讲究礼仪,而不会显得虚情假意。否则,即使一时注意了,早晚也会露出马脚。

再读全文,细解文意。

虽然说人通过教育而知“礼”,但是要想达到“仁”的境界,却需要从自我入手。求“仁”在于自己,不是说谁教会我们一种方法,从此以后靠着这个方法就可以达到“仁”了。孔子在教育颜回如何克己复礼,从而达到“仁”的境界时,告诉了他一个入手的方法,就是要他从眼、耳、口、鼻四方面来规范自己的行为,从外在来规范自己。孔子告诉颜回的只是一个入门的方法,但并不是说靠着孔子的四句箴言就可以达到“仁”的境界了。我们应该从一些小事入手逐步去约束自我,同时注重使内心修为逐步达到庄严、诚敬的境界,只有这样才能逐渐到达孔子所说“仁”境界。也只有如此,才能成就一番事业。

再读全文,细解文意。

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

【字词】①而:表偏正,相当于“之”,定后标志;②行:践行;③其:表推测,大概;

【译文】子贡问道:“有没有可以终身奉行的一个字呢?”孔子说:“那大概就是‘恕’字吧!自己不喜欢的事物,不要强行加于别人身上。”

再读全文,细解文意。

在孔子的思想体系中,“恕”是一以贯之的具有纲领性作用的内容。《论语·里仁篇第四》云:“曾子曰:‘夫子之道,忠恕而已。’”《论语·卫灵公篇第十五》云:“子贡问曰:‘有一言可以终身行之者乎?’子曰:‘其恕乎?己所不欲,勿施于人。’”可见孔子所说的“恕”是讲的人己统一的情操,它要求人们在立身处世的时候要推己及人,不要把自己不喜欢的东西强加在别人身上。孔子在谈论“恕”的时候还常常把它和“忠”联系在一起。

再读全文,细解文意。

此种情境下的“忠”,用孔子的话说就是:“己欲立而立人,己欲达而达人。”(《论语·雍也篇第六》)他的意思是说:你要求别人怎样对待你,你也应该那样对待别人。可见,“忠”是对“恕”的补充,当它和“恕”联系在一起时,便使原先在态度上比较消极的“恕”具有了积极的色彩。孔子关于“恕”的观念在保持自身人格独立性的同时,还表现了对他人人格的尊重,这样便在一定的范围内将人与人的关系拉向了平等的状态,赋予了个人以自我选择的自由。

再读全文,细解文意。

但这并不等于说“恕”是无条件的。作为“仁”的重要内容之一,“恕”也是以“礼”为其外在表现形式的,这也就决定了它必然以传统的“尊尊”与“亲亲”观念为前提。《论语·八佾篇第三》云:“事君尽礼”;同书《论语·学而篇第一》又云:“弟子入则孝,出则悌。”这样就不可避免地把推己及人的“恕”固定在一个有限的框架之中。《礼记·中庸第三十一》曾引孔子的话说:“忠恕违道不远,施诸己而不愿,亦勿施于人。君子之道四,丘未能一焉。所求乎子,以事父,未能也;所求乎臣,以事君,未能也;所求乎弟,以事兄,未能也;所求乎朋友,先施之,未能也。”孔子认为自己没有能够很好地贯彻“忠恕之道”,他没有把对于儿子的要求拿来事奉父亲,没有把对于臣下的要求拿来事奉君上,没有把对于弟弟的要求拿来事奉兄长,没有以为友之道去对待朋友。

再读全文,细解文意。

这就告诉我们,所谓推己及人是按照人们在宗法等级关系中的位置去推导,而不是无任何规约的。《礼记·大学篇第四十二》还把这个意思发挥成“絜xié矩之道”:“所恶于上,毋以使下;所恶于下,毋以事上;所恶于前,毋以先后;所恶于后,毋以从前;所恶于右,毋以交于左;所恶于左,毋以交于右。”这里所体现的“恕”的精神也是从上下左右的关系来考虑的。总地来看,孔子的“恕”,主要是要求“君子”——贵族卿大夫及士一类的人,把对家族的爱推广到整个天下,同时也提醒这些人应该自重自爱。

再读全文,细解文意。

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

【字词】①小子:老师对学生的称呼;②莫:没有人;③夫:那;④兴:指激发人的感情;⑤观:指观察政治的得失、风俗的盛衰;⑥群:指提高人际交往能力;⑦怨:指讽刺时政;⑧迩:近。⑨之:助词,无实意。

【译文】孔子说:“学生们为什么没有人学诗呢?诗可以激发情感,可以观察政治得失,可以提高人际交往能力,可以讽刺时政。近则可以用其中的道理来侍奉父母;远可以用来侍奉君主,还可以多认识鸟兽草木的名称。”

再读全文,细解文意。

《诗经》是我国历史上最早的诗歌总集,在我国文学史上占据着重要的学术地位。孔子重视《诗经》的教化作用。在《论语》中,孔子不仅多次引用《诗经》来说明自己的观点,还多次强调《诗经》在为人处世上的重要作用,教诲弟子要学《诗》。在这里,孔子再次向弟子提出学《诗》的重要意义。这段文字全面而精确地概括了《诗经》的社会价值。

再读全文,细解文意。

诗可以兴。兴,就是通过一种形象的比喻,让人们产生联想,从而理解抽象的事物或道理,这是人们认识事物的一种重要方法。这种方法往往可以使复杂变得简单,使抽象变得具体,更容易理解。《诗经》在进行创作时,都是有感而发的,因而每一个字中都饱含感情。读《诗经》的人,自然也能感受到这种感情,并使自己的感情受到熏陶。因而《诗经》起到了影响人们心志的作用,对人生观、价值观的形成也有着重要的影响。古人重视《诗经》的兴发作用,很多人都是受《诗经》的感召,确立了自己的人生志向。

再读全文,细解文意。

诗可以观。观是“观风俗之得失”。“饥者歌其食,劳者歌其事”,《诗经》是有感而发的产物,因而必然是对它所诞生的时代的真实反应。我们对前人的生活状况一无所知,要想有所了解,就得获得当时的文献资料。而学习《诗经》,有助于我们了解那个时代,以及当时社会生活的各个层面,掌握全面的社会历史知识,了解各种各样的风俗民情。这些知识的积累有助于我们以古证今,提高现实观察力,提高洞察人情世态、分辨是非的能力。

再读全文,细解文意。

诗可以群。群是使人们聚积起来,也就是说《诗经》具有团结民众的作用。“人心齐,泰山移”,“众人拾柴火焰高”,这些语句无不说明团结的力量是巨大的。任何组织,国家也好,企业也好,甚至一个家庭,都需要有一种向心力,而《诗经》就有形成并增强向心力的作用。《诗经》中有不少篇章,是号召人们团结一致抵御外敌的,即便在今天看来,仍然有一定的号召力。例如,《无衣》篇:“岂曰无衣?与子同袍。王地兴师,修我戈矛。与子同仇!”这种团结一心、同仇敌忾的精神与气势,读来让人热血沸腾。

再读全文,细解文意。

诗可以怨。怨就是不满。不满要表达出来,不能闷在心里,表达的方式多种多样,而诗歌就是其中一种健康而有效的表达方式。有注家说怨是“刺上政”的意思,即是对社会政治以及上级统治者的不满,比如《诗经》中的《硕鼠》、《伐檀》等篇目。但还应该看到,《诗经》中还有其他的不满情绪,因而“怨”并不局限于“刺上政”。比如《采薇》表达的是人民遭受战争痛苦后的不满,《氓》表达的是弃妇的不满……《诗经》的这个社会作用很值得我们借鉴,自身的不满情绪,如果能运用诗歌发泄出来,不仅缓解了自己的积郁,还诞生了一篇具有真情实感的好作品。

再读全文,细解文意。

“事父、事君”是从人之大伦上说的。一个人生活在这个社会上,需要扮演各种各样的社会角色,每个人都要明白自己的社会责任,做好自己应该做的事。这就是孔子曾经说过的“君君,臣臣,父父,子子,”各在其位,各行其是,才能确保整个社会安定有序,而学习《诗经》有助于培养人们的这种精神,在家则孝,在外则忠,忠孝是一个人的立身之本,是其他一切品德的基础,而学习《诗经》就是培养人们这种品德的最佳方法。

再读全文,细解文意。

“多识于鸟、兽、草、木之名”,是从知识的获取上说的。古代获取知识的渠道并不像现代这么多,信息也没有现在这么集中,获取起来也没有这么方便。而《诗经》中恰恰收集了各种各样的知识,雅学、地学、博物学、本草学无所不包,为人们获取知识提供了方便。所以孔子特别提倡学《诗》,以诗教,就是为了让弟子们获取这些知识。

学《诗》至少有上面所列举的六种好处,因而孔子特别强调要好好学习,对自己的儿子孔鲤也做了类似的强调。他还曾说过:“不学诗,无以言”,可见学诗的重要性与必要性。我们虽然生活在现代社会,有了更为丰富的信息获取途径,但对《诗经》的学习依然是必要的。

三读全文,章节联读。

这十二章讲了君子的什么?

君子的内涵:“君子喻于义”、“文质彬彬,然后君子也”、“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧”。

如何成为君子:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”“仁而好礼、仁而好乐”“朝闻道,夕死可矣”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”“士不可不弘毅,任重而道远”“进,吾往也”“克己复礼……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”“行恕……己所不欲,勿施于人”“学《诗》”

三读全文,章节联读。

这十二章讲了仁的什么?

仁的内涵:克己复礼。

如何做到“仁”:非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动;行“恕”,己所不欲,勿施于人;学《诗》。

孔子教育我们要做君子,要修身养性,这对国家和人民非常重要,这需要一心求正道,向有德之人学习,以不贤之人为借鉴,要坚持,要克己复礼,要己所不欲,勿施于人,要学《诗》。

《论语》十二章

部编高中语文选择性必修上册2单元4课

导入

1988年,75位诺贝尔奖得主齐聚巴黎,经过激烈的讨论,最后发表宣言∶“人类要在21世纪生存下去,就必须从2500年前的孔子那里去汲取智慧。”那么,孔子及其代表的儒家有什么智慧呢 今天我们就学习《论语》十二章》。

学习目标

1.掌握孔子主要思想及《论语》相关知识;

2.积累文言字词;

3.理解仁、义、礼等儒家核心概念,理解孔子口中的君子之德;

4.鉴赏孔子利用对比、比喻进行说理的艺术;

5.传承中华传统文化,积极修身养性。

孔子

孔子(公元前551—前479年),子姓,孔氏,名丘,字仲尼,春秋时鲁国昌平乡陬邑(今山东曲阜)人。其先为宋国贵族,至孔子时家道已经衰落。年轻时,曾经做过管理仓库和牲畜的小官。中年以后,主要时间都用来整理诗书礼乐,授徒讲学。一度任鲁国中都宰,后升为司空、大司寇。因不满季桓子的所作所为,遂周游卫、曹、宋、郑、陈、蔡、楚等国,共历十四年,皆不被重用。最后仍回到鲁国,整理文献,教育弟子,直到去世。孔子是中国传统儒家学派的创始人,也是古代杰出的思想家和教育家。

孔子

其理论的核心在于维护封建的等级制度,宣扬仁政。主张有教无类,因材施教。相传他曾经整理过《诗》《书》等文献,并把鲁史官所记《春秋》加以删修,成为我国第一部编年体的历史著作。现存《论语》一书,主要是他的弟子以及再传弟子所记孔子的言论。

孔子是当时社会上最博学者之一,在世时就被尊奉为“天纵之圣”“天之木铎”,更被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。其思想对中国和世界都有深远的影响,其人被列为“世界十大文化名人”之首。随着孔子影响力的扩大,祭祀孔子的“祭孔大典”一度成为和中国祖先神祭祀同等级别的大祀。

《论语》

《论语》(lún yǔ),是春秋时期思想家、教育家孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,成书于战国前期。全书共20篇492章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念、教育原则等。作品多为语录,但辞约义富,有些语句、篇章形象生动,其主要特点是语言简练,浅近易懂,而用意深远,有一种雍容和顺、纡徐含蓄的风格,能在简单的对话和行动中展示人物形象。

初读全文,读准字音,读懂句读。

篑kuì 知zhì者不惑 迩ěr

子曰君子食无求饱居无求安敏于事而慎于言就有道而正焉可谓好学也已(《学而》)

子曰人而不仁如礼何人而不仁如乐何(《八佾yì》)

子曰朝闻道夕死可矣(《里仁》)

子曰君子喻于义小人喻于利(《里仁》)

子曰见贤思齐焉见不贤而内自省也(《里仁》)

子曰质胜文则野文胜质则史文质彬彬然后君子(《雍也》)

初读全文,读准字音,读懂句读。

曾子曰士不可不弘毅任重而道远仁以为己任不亦重乎死而后已不亦远乎(《泰伯》)

子曰譬如为山未成一篑止吾止也譬如平地虽覆一篑进吾往也(《子罕》)

子曰知者不惑仁者不忧勇者不惧(《子罕》)

颜渊问仁子曰克己复礼为仁一日克己复礼天下归仁焉为仁由己而由人乎哉颜渊曰请问其目子曰非礼勿视非礼勿听非礼勿言非礼勿动颜渊曰回虽不敏请事斯语矣(《颜渊》)

初读全文,读准字音,读懂句读。

子贡问曰有一言而可以终身行之者乎子曰其恕乎己所不欲勿施于人(《卫灵公》)

子曰小子何莫学夫诗诗可以兴可以观可以群可以怨迩之事父远之事君多识于鸟兽草木之名(《阳货》)

断句方法:

寻找断句标志,如“曰”、“已”、“焉”、“矣”、“也”、“乎”、“哉”;

要保持句子完整(必须有“主”“谓”或“谓”);

根据前后文句式(相同的句式,对仗的句式……);

再读全文,细解文意。

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

【字词】①求:追求;②饱:饱足;③安:安逸;④敏:勤勉;⑤于:表示指向的对象;⑥就:到;⑦有道:指有才艺或有道德的人;⑧而:no.1,连词,表转折关系;no.2,连词,表顺承关系;⑨正:匡正;⑩可谓:可以说是,可以称为; 君子:有才德的人。

【译文】孔子说:“君子吃饭不追求饱足;居住不追求安逸;对工作勤奋敏捷,说话却谨慎;到有道德有学问的人那里向他学习,纠正自己的缺点,就可以称得上是好学了。”

再读全文,细解文意。

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

马斯洛需求层次理论:从层次结构的底部向上,需求分别为:生理(食物和衣服),安全(工作保障),社交需要(友谊),尊重和自我实现。这种五阶段模式可分为不足需求和增长需求。前四个级别通常称为缺陷需求(D 需求),而最高级别称为增长需求(B 需求)。1943年马斯洛指出,人们需要动力实现某些需要,有些需求优先于其他需求。

不拉屎会憋死我们,不吃饭活七八天,不喝水活五六天,不睡觉活四五天,琐事养我们也要我们的命。(《我的团长我的团》)

再读全文,细解文意。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾yì》)

【字词】①而:连词,表假设;②如:奈,怎么;③何:语气词;

【译文】孔子说:“做人如果没有仁德,怎样对待礼仪制度呢?做人如果没有仁德,怎样对待音乐呢?”

再读全文,细解文意。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾yì》)

礼与乐都是制度文明,而仁则是人们内心的道德规范,是人文的基础。所以,乐必须反映人们的仁德。乐是表达人们思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。礼与乐都是外在的表现。这里,孔子指出礼、乐的核心与根本是仁,没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

仁是孔子学说的中心,它来自固有的道德,是礼乐所由之本。礼讲谦让敬人,乐须八音和谐,无相夺伦。一个人没有仁的本质,则无谦让敬人、和谐无夺等美德,即便行礼奏乐,也不具有实质意义。所以,人而不仁,礼对他有什么用?人而不仁,乐对他有什么用?这里即是说不仁之人,是用不了礼乐的。

再读全文,细解文意。

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

【字词】①朝、夕:在早晨,在晚上;②道:道理,真理;

【译文】孔子说:“在早晨听到真理,在晚上死去,也没有遗憾。”

再读全文,细解文意。

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

这一段话在后世常常被追求真理的人所引用。真理,是每个仁人志士矢志不渝的追求目标,哪怕要付出生命的代价。

人类之所以有别于动物,在于人类能认识世界,能掌握自然规律,并能利用掌握的规律为人类的生产生活服务,所以“闻道”很重要。领悟了生活的真谛、宇宙中的真理,纵然朝闻夕死,亦会觉得心满意足,不虚此生,否则纵然高寿八百年,不得闻道,亦枉然为人。

再读全文,细解文意。

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

【字词】①喻:知晓,明白;②小人:一指人格卑鄙的人,二指平民百姓,三指旧时男子对地位高于己者的谦称,四指对平辈自称的谦词,五指古时老师对学生的称呼,六指小孩子,七指小一辈的人;

【译文】孔子说:“君子知晓大义,小人只明白小利。”

再读全文,细解文意。

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

本章从义利的角度来区别君子与小人。小人追求个人利益,而君子亦会追求个人利益,但会先考虑所得是否合于义,以义为原则来规范自己的行为。这种义利观在中国历史上影响深远。

孟子说,鸡叫就起来,孜孜不倦行善的,是舜一类人;鸡叫就起来,孜孜不倦求利的,是跖一类人。要知道舜和跖的区别,没有别的,就在利和善之间。

再读全文,细解文意。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

【字词】①贤:贤德的人;②齐:达到,跟什么一般平;③内:在内心;④而:连词,表顺承关系;⑤省:反省;

【译文】孔子说:“看见贤人就应该想着向他看齐;见到不贤的人,就要反省自己有没有类似的毛病。”

再读全文,细解文意。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自己,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。《论语·为政》篇中提到,曾子每日“三省吾身”,在此孔子又提出了“见贤思齐,见不贤内自省”的修养方法,就是为了说明在一个人完善自己的人格和学问,提高道德修养的过程中,自省的重要作用。

再读全文,细解文意。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

在人的一生中,重要的不是你能做出什么伟大功业,而是能否战胜自己。战胜自己,就是促使自己内心向善力量的增长,去除心中的不良念头,塑造和重建自己的人格,而要做到这一点,没有自省是办不到的。自省的方法很多,比如慎独和曾子的三省吾身,这两个方法都注重内在的感悟。而孔子这里提出的方法则是由外而内,避免了独坐枯思可能带来疲倦和迷茫,从而使自省变得生动和活泼起来。

再读全文,细解文意。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

据史载,苏轼在年少的时候,他的母亲程氏教他读《后汉书》。当读到《范滂传》的时候,苏轼为范滂母子大义凛然的精神感动,就问自己的母亲说:“如果有一天,我做官成了范滂,那母亲将如何呢?”程氏回答说:“你要是能像范滂一样为国尽忠,我难道不能像范滂的母亲那样吗?”范滂是东汉名士,因清廉正直而得罪权贵。第二次党锢之祸时,十常侍诬陷范滂,下令将他逮捕。许多人劝范滂逃走,不少地方官甚至有意纵放。但是,范滂的母亲却劝他学习李膺,慷慨赴义。苏轼母子这番对话,就是典型的见贤思齐。也正因为有这样向善自省的修为,苏轼后来才成为一代贤士。

再读全文,细解文意。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

见贤思齐,是寻找一个进德修身的人生榜样;而见不贤内自省,则是找一个反面典型。以正面形象作指引,以反面教材作镜鉴,不失为自我修养的捷径。其实,一个人起点低并不可怕,可怕的是没有积极进取的精神;人有缺点或者过失也不可怕,可怕的是满身错误而不知。面对我们自己的种种不足或过失,如果能够正视它、改正它,就没有什么可担忧的了。正如希腊哲学家德谟克利特所说的那样:“追悔可耻的行为就是对生命的拯救。”什么叫追悔,说白了就是正视自己的错误、进行自我反省。

再读全文,细解文意。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

但是,在现实生活中,有些人非但不能自省,还自欺欺人,觉得都是别人的过错,自己只是受到了牵连而已。对于这种人而言,他们很难会正视自己的错误,更不希望有人将他的缺点给揭露出来。对于别人的批评,大多会采取文过饰非,一副无所谓的态度,这就像已经发现了堤坝上的裂缝,却不进行修补,只是在上面涂上一点水泥将缝隙掩盖住。从表面上看,堤坝仍是完美无缺的,但在洪水猛烈地冲击下是坚持不了多久的。

再读全文,细解文意。

子曰:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

【字词】①质:质朴、朴实;②文:华美、文采;③野:粗野、鄙俗;④史:虚饰、浮夸;⑤文质彬彬:文质兼备、配合适当的样子;⑥然后:这样之后;

【译文】孔子说:“质朴多于文采就难免显得粗野,文采超过了质朴又难免流于虚浮,文采和质朴完美地结合在一起,这之后才能成为君子。”

再读全文,细解文意。

君子的修养有两个部分,一是学习“诗书六艺文”;一是躬行实践。在前一方面,他大概可以和其他的人相比,但在后一方面,他也还没有完全成功。关于“君子”必须兼具此两方面,以下这一段话表示得最明白:“子曰:‘质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。’”(《雍也》)此处的“文”字涵义较广,大致相当于我们今天所说的“文化教养”,在当时即所谓“礼乐”,但其中也包括了学习诗书六艺之文。“质”则指人的朴实本性。

——余英时《儒家“君子”的理想》

再读全文,细解文意。

如果人但依其朴实的本性而行,虽然也很好,但不通过文化教养终不免会流于“粗野”(道家的“返璞归真”,魏晋人的“率性而行”即是此一路)。相反地,如果一个人的文化雕琢掩盖了他的朴实本性,那又会流于浮华(其极端则归于虚伪的礼法)。前者的流弊是有内容而无适当的表现形式;后者的毛病则是徒具外表而无内涵。所以孔子才认为真正的“君子”必须在“文”、“质”之间配合得恰到好处。

——余英时《儒家“君子”的理想》

再读全文,细解文意。

曾子曰:“士不可不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

【字词】①士:君子;②弘毅:志向远大,意志坚强。弘,广、大,这里是指志向远大;③任:责任;④以为:把……作为;⑤而:No.1,表并列,No.2,表顺城;

【译文】曾子说:“士人不可以不志向远大意志坚强,因为他肩负的任务重大而路程遥远。把实现仁德作为自己的任务,难道不重大吗?到死方才停止下来,难道不遥远吗?”

双重否定、反问加重语气。

再读全文,细解文意。

曾子曰:“士不可不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

本章中曾子所言,是在我国文化史上影响深远的名言。后世无数的仁人君子,无不以此言激励自己,投身到治国平天下的伟大追求中。要想准确理解这段名言的深刻含义,必须对其中的关键语句进行解读。

再读全文,细解文意。

首先我们要知道,这句话的主语是谁。曾子明确说是士人,那么士人具体指什么样的人呢?在这里,曾子所言的“士”应当是儒家之士,也就是我们现在所理解的知识分子。春秋战国时期,士人还只是一个群体,到了后来,士人发展成一个社会阶层。我国古代的社会结构中,一向有“士农工商”四民之说。作为一个人数可观的阶层,士人不治产业。他们以学习儒家理论为工作,以治理国家为己任,进则担任各级官吏,以实现社会大同为终极目标;退则以自己的道德修养教化百姓,影响社会。从孔子的时代起,士人就有着内圣外王的自觉,主动去承担推动国家发展的重任。中国士人阶层的这种精神追求和生活状态与其他社会阶层迥异,这在整个世界上都是绝无仅有的。

再读全文,细解文意。

承担起这样的历史使命,努力实现大同社会的理想,就是儒家所说的“行仁”。从上面的叙述中不难看出,这个使命何等伟大,这个任务何等艰巨。如果没有高尚的道德、杰出的才能,根本担负不起或不配承担这样的重大使命。所以,曾子才说:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”也就是说,曾子认为,士人要有着弘大的襟怀,刚毅的品格,才能推己及人,救人救世,进而兼善天下。

再读全文,细解文意。

行仁的使命是这样的伟大,它已经超越了个人名利的范畴,关乎到国家的安危,社会的兴衰。在传统语境里,能决定国运的唯有上天。所以士人的这种追求,是一种体察和贴近天道的自觉,是一种“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的崇高精神境界与使命意识。实现“仁道”的路途是那样的艰难遥远,“非毅无以致其远”,只有经过不息不止的努力和奋斗,才有可能完成。

再读全文,细解文意。

曾子的这番话,表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气。这样的话,孔子曾经说过,孟子也曾说过,但是他们都没有曾子表达得清晰明确。细品本章的内容,我们就会发现,曾子所述之士的品格,正是中国屹立于世界根基所在。尽管曾子已经故去了二千多年,但后世却有无数的仁人志士继承了这种精神,以天下为己任。为了这份坚定的信念,他们宁愿栉风沐雨,就算是为此而付出生命也在所不惜。这种精神,已经融入炎黄子孙的血脉里,成为中华民族奋发向上的不竭动力。

再读全文,细解文意。

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

【字词】①譬如:比如;②为:堆积;③未成一篑:只差一筐土没有成功。篑,成土的竹筐;④平:平整;⑤覆:倒下;⑥往:去,前往;

【译文】孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土就完成了,这时停下来,是我自己要停下来的。又好比平整土地,虽然只倒下一筐土,如果决心继续,还是要自己去干的。”

利用比喻说明,形象生动。

再读全文,细解文意。

做成任何一件大事,都需要一个循序渐进、日积月累的过程。不管是学习也好,修养也罢,抑或是追求成功,除了有明确的目标以外,还要懂得坚持。只有坚持不懈地学习,才能积土成山,最终达于成功。否则,就会前功尽弃,功亏一篑。

在本章中,孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。而且,他还一再鼓励自己和学生们,无论是做学问,还是为人处世,都应自觉自愿地坚持下去。如若半途而废,只会前功尽弃,留下终身遗憾。

再读全文,细解文意。

学问是人类智慧的结晶,是历代智者通过不断追求与探索所得,具有深刻的理论性和永恒价值,学习、理解和把握这些学问,绝不是一朝一夕的事。若想领悟其中的奥妙,就得怀着持久钻研、锲而不舍的精神,方能取得成功。譬如我国著名数学家陈景润,当年他在研究“哥德巴赫猜想”时,不仅遭受到了无尽的讽刺与挖苦,同时还要忍受着身体上的病痛。但他没有放弃,在狭小的房间里,仅凭着一盏昏暗的煤油灯和一支笔,他坚持了下来。在耗尽了几麻袋的草稿纸后,他最终完成了研究,创造了一个震惊世界的奇迹。

再读全文,细解文意。

不仅在做学问方面如此,对于其他事情也同样适用。愚公为了打开通道,就率领家人进行移山。但这在智叟的眼中,根本就是一件无法完成的任务。可是,愚公却坚守着“子子孙孙,无穷匮也,而山不加增”的信念,相信自己坚持下去,定能搬走大山。后来,愚公的精神感动了神明,在他们的帮助下,成功移走了两座大山。

再读全文,细解文意。

与做学问和做事相比,孔子更看重的其实是提高个人修养,他的这个比喻也是强调修身进德,要持之以恒,不可须臾停步。提高修养要比做一件事难得多,也比做学问难得多,因为道德的提高没有止境。漫漫人生路,不知何时才能达于仁境,这种感受很容易让人懈怠。所以,有的人刚刚起步,便因看不到目标放弃了;有人走到半道,因为坚持不住放弃了,真正像孔子那样,修成纯粹美德的没有几人。从这个意义上说,追求仁道的人生路,很像西天取经的唐三藏,途中有何止九九八十一难。不要说心起恶念,即便是一念偏私,也会有损道德。在外人面前做得再好,在暗室心生邪念,也是不道德。通常,大家说起修养来总是轻飘飘的,不知何其难哉。孔子之所以说仁道难修,原因盖在于此。通观《论语》,被他认可达到仁境的,也只有尧、舜、禹、文王、周公数人而已。

再读全文,细解文意。

在强调贵在坚持的同时,孔子的话还有另外的用意。其中“止,吾止也”“进,吾往也”是在提醒我们,是否追求仁道、坚持不懈,主动权完全在自己手里,最根本的还是我们自己,与他人毫无关系。儒家强调“我命在我不由天”,便关注人的这种自主性。

贵在坚持的道理很简单,只是能够做到的人少之又少。在现实生活中,我们经常可以看到这样的人,他们在行动之初,总是雄心勃勃,一副不达目的誓不罢休的模样。可是,当他们稍遇阻挠之时,其信心就立刻动摇起来,往往会半途而废,令之前的努力全都化为泡影。究其根本,还是因缺乏坚韧不拔的毅力和决心所致。因此,无论做任何事情,只有全身心地投入其中,不畏艰苦,才能有所收获。“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。”只要能够坚持下来,就是成功。

再读全文,细解文意。

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

【字词】①知:同“智”;

【译文】孔子说:“智慧的人不疑惑,仁德的人不忧愁,勇敢的人不畏惧。”

在儒家传统道德中,智、仁、勇是三个重要的范畴,也是仁之精神境界的不同体现,是君子的基本品质。

《礼记·中庸》说:“知、仁、勇,三者天下之达德也。”有智慧的人能将事理看得明白透彻,所以不会迷惑。仁者存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不忧虑。有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

再读全文,细解文意。

颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目?”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

【字词】①克己复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼;②一日:一旦;③归:称赞,称许;④由:凭借;⑤目:条目,细则;⑥事:实践,从事;⑦斯:这。

再读全文,细解文意。

颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目?”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

【译文】颜渊问什么是仁。孔子说:“约束自己,使言语和行动都归复于先王之礼,就是仁。一旦做到了这些,天下的人都会称许你有仁德。实行仁德要靠自己,难道是靠别人吗?”颜渊说:“请问实行仁德的具体细则。”孔子说:“不合礼的事不看,不合礼的事不听,不合礼的事不言,不合礼的事不做。”颜渊说:“我虽然不聪敏,请让我照这些话去做。”

再读全文,细解文意。

“仁”是孔子思想的一个核心。要在生活中行“仁”,按孔子的说法,就要克己复礼,加强自我约束。也就是说,想要做到这一点就要净化自己的心灵,约束自我的行为。“仁”是用来实践的,不是把“仁”挂到嘴边就可以做到“仁”了。

儒学中的“仁”,从本质上讲是一个内心修养的真功夫,是实实在在的境界,并不是简单抽象的理论。想要做到这一点,非要下苦工夫长期修炼不可,需要耐得住寂寞。古今成大事者,无不具有“仁”的真功夫,他们都能够很好地克制自己的欲望,将精力集中到所从事的事业上,最终才获得了成功。

再读全文,细解文意。

我们都知道人的思想是抽象的,是最难把握和控制的,人们随时都可能会产生各种各样的念头。欲望太多内心自然无法平静,无法将精力集中到要从事的事情上去。但是,任何事情想要成功都不是一朝一夕的事,需要坚定的意志和长期的专注。修德做学问,如果缺乏自我约束力,三心二意,肯定是无法达到“仁”的境界。做事业也是一样,欲望太多、内心浮躁都难以获得成功。因此,我们需要时时刻刻保持清醒,约束自己的行为,不能被一时的利益所迷惑。

再读全文,细解文意。

克己复礼,自我约束,不仅表现在这些大事情上,小事中也是同样。在与他人的交往过程中,我们总会遇到各种各样的烦恼。总不能一遇到烦恼就任性使气,与别人争吵,甚至动手吧。那样的话,纵然得到发泄,但却无法解决问题,还会让别人质疑你的修养。这个时候,我们就要学会约束自己,冷静面对不如意。在与人交往的时候,彼此互相谦让、互相尊重、讲究礼仪,从而激发出人性的光辉。从“礼”出发,就能至“仁”。

再读全文,细解文意。

人性中好的一面是通过接受教育获得的,“礼”也是慢慢培养起来的。没有谁生而知礼,我们从小接受教育才懂得了什么事情该做,什么事情不该做,哪些行为是对的,哪些又是错的。社会有公众奉行的社会道德,也有法律规范,人们通过对相应规范的学习来约束自我。知“礼”是一个需要逐渐培养的过程,内心修为提高不是一朝一夕就可达到的。

“礼”并不仅仅是现实生活中我们所谓的“礼貌”,它是一种更高的境界,是人们应该时时刻刻保持的庄严和诚敬。只有内心庄严诚敬了,才可能对自己从事的事业有一种切身的爱,才能全心投入进去,才可能在与人交往中发自内心地处处讲究礼仪,而不会显得虚情假意。否则,即使一时注意了,早晚也会露出马脚。

再读全文,细解文意。

虽然说人通过教育而知“礼”,但是要想达到“仁”的境界,却需要从自我入手。求“仁”在于自己,不是说谁教会我们一种方法,从此以后靠着这个方法就可以达到“仁”了。孔子在教育颜回如何克己复礼,从而达到“仁”的境界时,告诉了他一个入手的方法,就是要他从眼、耳、口、鼻四方面来规范自己的行为,从外在来规范自己。孔子告诉颜回的只是一个入门的方法,但并不是说靠着孔子的四句箴言就可以达到“仁”的境界了。我们应该从一些小事入手逐步去约束自我,同时注重使内心修为逐步达到庄严、诚敬的境界,只有这样才能逐渐到达孔子所说“仁”境界。也只有如此,才能成就一番事业。

再读全文,细解文意。

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

【字词】①而:表偏正,相当于“之”,定后标志;②行:践行;③其:表推测,大概;

【译文】子贡问道:“有没有可以终身奉行的一个字呢?”孔子说:“那大概就是‘恕’字吧!自己不喜欢的事物,不要强行加于别人身上。”

再读全文,细解文意。

在孔子的思想体系中,“恕”是一以贯之的具有纲领性作用的内容。《论语·里仁篇第四》云:“曾子曰:‘夫子之道,忠恕而已。’”《论语·卫灵公篇第十五》云:“子贡问曰:‘有一言可以终身行之者乎?’子曰:‘其恕乎?己所不欲,勿施于人。’”可见孔子所说的“恕”是讲的人己统一的情操,它要求人们在立身处世的时候要推己及人,不要把自己不喜欢的东西强加在别人身上。孔子在谈论“恕”的时候还常常把它和“忠”联系在一起。

再读全文,细解文意。

此种情境下的“忠”,用孔子的话说就是:“己欲立而立人,己欲达而达人。”(《论语·雍也篇第六》)他的意思是说:你要求别人怎样对待你,你也应该那样对待别人。可见,“忠”是对“恕”的补充,当它和“恕”联系在一起时,便使原先在态度上比较消极的“恕”具有了积极的色彩。孔子关于“恕”的观念在保持自身人格独立性的同时,还表现了对他人人格的尊重,这样便在一定的范围内将人与人的关系拉向了平等的状态,赋予了个人以自我选择的自由。

再读全文,细解文意。

但这并不等于说“恕”是无条件的。作为“仁”的重要内容之一,“恕”也是以“礼”为其外在表现形式的,这也就决定了它必然以传统的“尊尊”与“亲亲”观念为前提。《论语·八佾篇第三》云:“事君尽礼”;同书《论语·学而篇第一》又云:“弟子入则孝,出则悌。”这样就不可避免地把推己及人的“恕”固定在一个有限的框架之中。《礼记·中庸第三十一》曾引孔子的话说:“忠恕违道不远,施诸己而不愿,亦勿施于人。君子之道四,丘未能一焉。所求乎子,以事父,未能也;所求乎臣,以事君,未能也;所求乎弟,以事兄,未能也;所求乎朋友,先施之,未能也。”孔子认为自己没有能够很好地贯彻“忠恕之道”,他没有把对于儿子的要求拿来事奉父亲,没有把对于臣下的要求拿来事奉君上,没有把对于弟弟的要求拿来事奉兄长,没有以为友之道去对待朋友。

再读全文,细解文意。

这就告诉我们,所谓推己及人是按照人们在宗法等级关系中的位置去推导,而不是无任何规约的。《礼记·大学篇第四十二》还把这个意思发挥成“絜xié矩之道”:“所恶于上,毋以使下;所恶于下,毋以事上;所恶于前,毋以先后;所恶于后,毋以从前;所恶于右,毋以交于左;所恶于左,毋以交于右。”这里所体现的“恕”的精神也是从上下左右的关系来考虑的。总地来看,孔子的“恕”,主要是要求“君子”——贵族卿大夫及士一类的人,把对家族的爱推广到整个天下,同时也提醒这些人应该自重自爱。

再读全文,细解文意。

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

【字词】①小子:老师对学生的称呼;②莫:没有人;③夫:那;④兴:指激发人的感情;⑤观:指观察政治的得失、风俗的盛衰;⑥群:指提高人际交往能力;⑦怨:指讽刺时政;⑧迩:近。⑨之:助词,无实意。

【译文】孔子说:“学生们为什么没有人学诗呢?诗可以激发情感,可以观察政治得失,可以提高人际交往能力,可以讽刺时政。近则可以用其中的道理来侍奉父母;远可以用来侍奉君主,还可以多认识鸟兽草木的名称。”

再读全文,细解文意。

《诗经》是我国历史上最早的诗歌总集,在我国文学史上占据着重要的学术地位。孔子重视《诗经》的教化作用。在《论语》中,孔子不仅多次引用《诗经》来说明自己的观点,还多次强调《诗经》在为人处世上的重要作用,教诲弟子要学《诗》。在这里,孔子再次向弟子提出学《诗》的重要意义。这段文字全面而精确地概括了《诗经》的社会价值。

再读全文,细解文意。

诗可以兴。兴,就是通过一种形象的比喻,让人们产生联想,从而理解抽象的事物或道理,这是人们认识事物的一种重要方法。这种方法往往可以使复杂变得简单,使抽象变得具体,更容易理解。《诗经》在进行创作时,都是有感而发的,因而每一个字中都饱含感情。读《诗经》的人,自然也能感受到这种感情,并使自己的感情受到熏陶。因而《诗经》起到了影响人们心志的作用,对人生观、价值观的形成也有着重要的影响。古人重视《诗经》的兴发作用,很多人都是受《诗经》的感召,确立了自己的人生志向。

再读全文,细解文意。

诗可以观。观是“观风俗之得失”。“饥者歌其食,劳者歌其事”,《诗经》是有感而发的产物,因而必然是对它所诞生的时代的真实反应。我们对前人的生活状况一无所知,要想有所了解,就得获得当时的文献资料。而学习《诗经》,有助于我们了解那个时代,以及当时社会生活的各个层面,掌握全面的社会历史知识,了解各种各样的风俗民情。这些知识的积累有助于我们以古证今,提高现实观察力,提高洞察人情世态、分辨是非的能力。

再读全文,细解文意。

诗可以群。群是使人们聚积起来,也就是说《诗经》具有团结民众的作用。“人心齐,泰山移”,“众人拾柴火焰高”,这些语句无不说明团结的力量是巨大的。任何组织,国家也好,企业也好,甚至一个家庭,都需要有一种向心力,而《诗经》就有形成并增强向心力的作用。《诗经》中有不少篇章,是号召人们团结一致抵御外敌的,即便在今天看来,仍然有一定的号召力。例如,《无衣》篇:“岂曰无衣?与子同袍。王地兴师,修我戈矛。与子同仇!”这种团结一心、同仇敌忾的精神与气势,读来让人热血沸腾。

再读全文,细解文意。

诗可以怨。怨就是不满。不满要表达出来,不能闷在心里,表达的方式多种多样,而诗歌就是其中一种健康而有效的表达方式。有注家说怨是“刺上政”的意思,即是对社会政治以及上级统治者的不满,比如《诗经》中的《硕鼠》、《伐檀》等篇目。但还应该看到,《诗经》中还有其他的不满情绪,因而“怨”并不局限于“刺上政”。比如《采薇》表达的是人民遭受战争痛苦后的不满,《氓》表达的是弃妇的不满……《诗经》的这个社会作用很值得我们借鉴,自身的不满情绪,如果能运用诗歌发泄出来,不仅缓解了自己的积郁,还诞生了一篇具有真情实感的好作品。

再读全文,细解文意。

“事父、事君”是从人之大伦上说的。一个人生活在这个社会上,需要扮演各种各样的社会角色,每个人都要明白自己的社会责任,做好自己应该做的事。这就是孔子曾经说过的“君君,臣臣,父父,子子,”各在其位,各行其是,才能确保整个社会安定有序,而学习《诗经》有助于培养人们的这种精神,在家则孝,在外则忠,忠孝是一个人的立身之本,是其他一切品德的基础,而学习《诗经》就是培养人们这种品德的最佳方法。

再读全文,细解文意。

“多识于鸟、兽、草、木之名”,是从知识的获取上说的。古代获取知识的渠道并不像现代这么多,信息也没有现在这么集中,获取起来也没有这么方便。而《诗经》中恰恰收集了各种各样的知识,雅学、地学、博物学、本草学无所不包,为人们获取知识提供了方便。所以孔子特别提倡学《诗》,以诗教,就是为了让弟子们获取这些知识。

学《诗》至少有上面所列举的六种好处,因而孔子特别强调要好好学习,对自己的儿子孔鲤也做了类似的强调。他还曾说过:“不学诗,无以言”,可见学诗的重要性与必要性。我们虽然生活在现代社会,有了更为丰富的信息获取途径,但对《诗经》的学习依然是必要的。

三读全文,章节联读。

这十二章讲了君子的什么?

君子的内涵:“君子喻于义”、“文质彬彬,然后君子也”、“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧”。

如何成为君子:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”“仁而好礼、仁而好乐”“朝闻道,夕死可矣”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”“士不可不弘毅,任重而道远”“进,吾往也”“克己复礼……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”“行恕……己所不欲,勿施于人”“学《诗》”

三读全文,章节联读。

这十二章讲了仁的什么?

仁的内涵:克己复礼。

如何做到“仁”:非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动;行“恕”,己所不欲,勿施于人;学《诗》。

孔子教育我们要做君子,要修身养性,这对国家和人民非常重要,这需要一心求正道,向有德之人学习,以不贤之人为借鉴,要坚持,要克己复礼,要己所不欲,勿施于人,要学《诗》。