沪科版物理八年级下册课课练:第10章 机械与人 自我综合评价(有答案)

文档属性

| 名称 | 沪科版物理八年级下册课课练:第10章 机械与人 自我综合评价(有答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 255.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-07-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第十章 时间:40分钟 分值:100分]

一、选择题(每题3分,共30分)

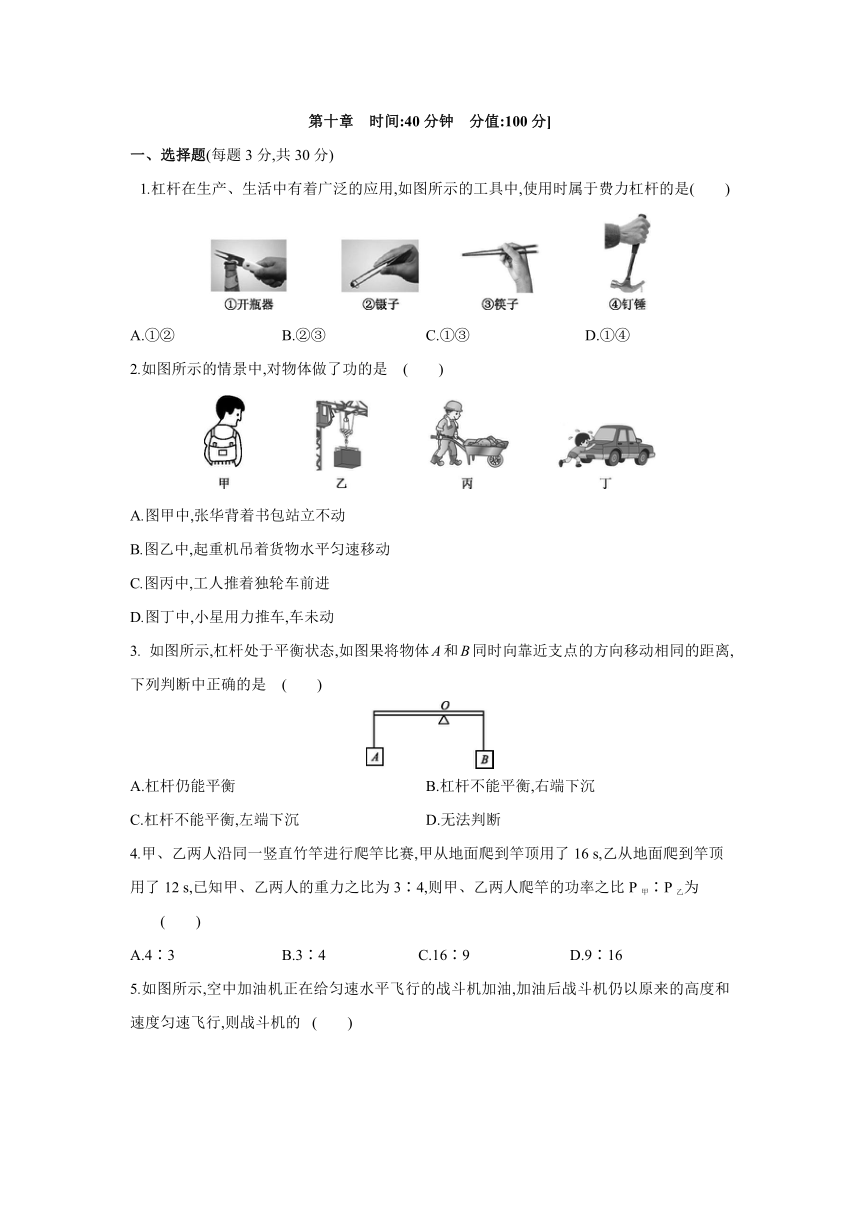

1.杠杆在生产、生活中有着广泛的应用,如图所示的工具中,使用时属于费力杠杆的是( )

A.①② B.②③ C.①③ D.①④

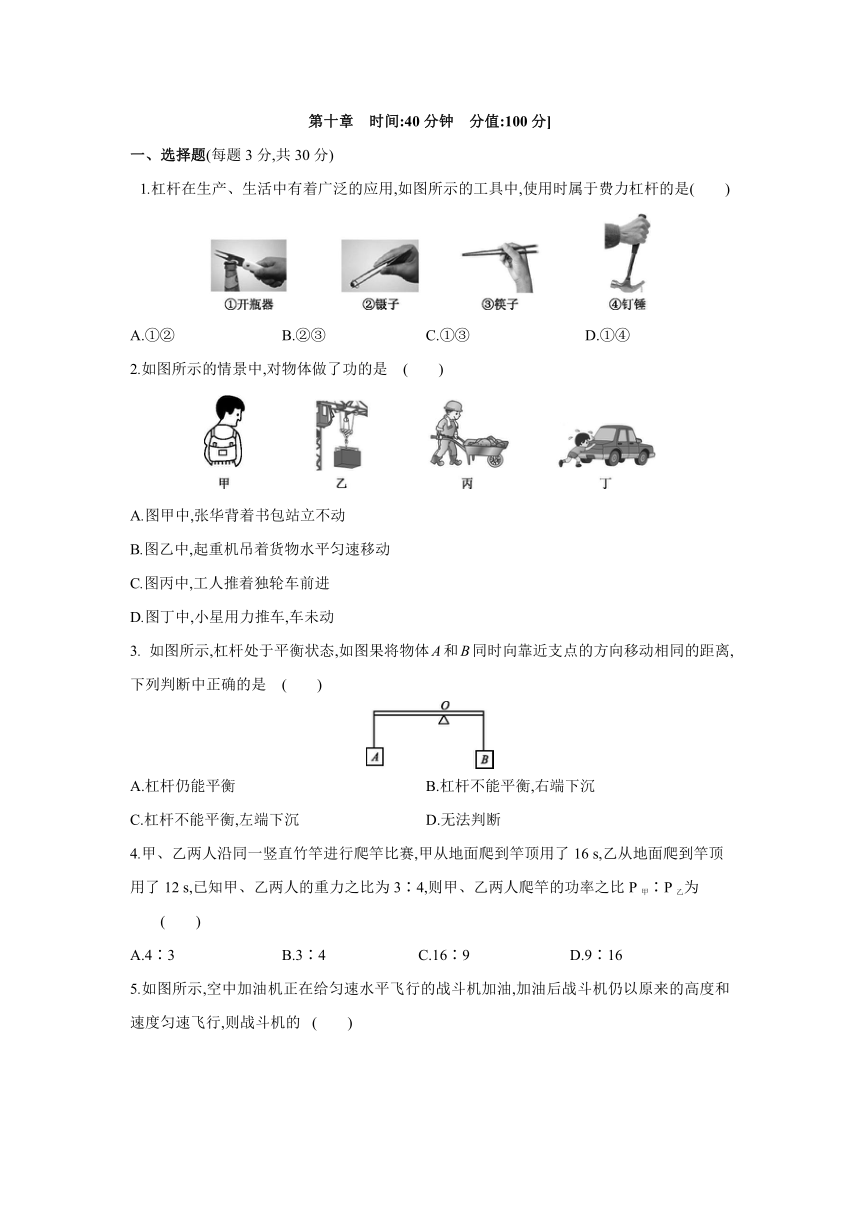

2.如图所示的情景中,对物体做了功的是 ( )

A.图甲中,张华背着书包站立不动

B.图乙中,起重机吊着货物水平匀速移动

C.图丙中,工人推着独轮车前进

D.图丁中,小星用力推车,车未动

3. 如图所示,杠杆处于平衡状态,如图果将物体A和B同时向靠近支点的方向移动相同的距离,下列判断中正确的是 ( )

A.杠杆仍能平衡 B.杠杆不能平衡,右端下沉

C.杠杆不能平衡,左端下沉 D.无法判断

4.甲、乙两人沿同一竖直竹竿进行爬竿比赛,甲从地面爬到竿顶用了16 s,乙从地面爬到竿顶用了12 s,已知甲、乙两人的重力之比为3∶4,则甲、乙两人爬竿的功率之比P甲∶P乙为 ( )

A.4∶3 B.3∶4 C.16∶9 D.9∶16

5.如图所示,空中加油机正在给匀速水平飞行的战斗机加油,加油后战斗机仍以原来的高度和速度匀速飞行,则战斗机的 ( )

A.动能不变,势能不变,机械能不变

B.动能不变,势能减少,机械能减少

C.动能增加,势能不变,机械能增加

D.动能增加,势能增加,机械能增加

6.一位摄影爱好者采用在同一张底片上多次曝光的方法,拍摄了极限跳伞运动员从悬崖上跳下的过程。从运动员离开悬崖时开始,每隔0.3 s曝光一次,得到了一张记录运动员在打开降落伞之前的下落情况的照片,如图所示。已知运动员从a点到d点可视为沿竖直方向运动,通过ab、bc和cd的时间间隔均为0.6 s,空气阻力不能忽略。对于运动员从a点到d点的下落过程,下列分析中正确的是 ( )

A.运动员下落过程中速度的大小保持不变

B.运动员所受的重力在ab段所做的功等于在cd段所做的功

C.运动员所受的重力在ab段做功比在cd段做功慢

D.运动员下落过程中减少的重力势能全部转化为动能

7.如图所示,AOB为轻质杠杆,B端用细线挂一重物G,在A端分别施加作用力F1、F2、F3时,杠杆都能在图示位置平衡。则下列说法正确的是 ( )

A.F1最小

B.F2最大

C.使用此杠杆、筷子、轮轴等机械一定能省力,但不能省功

D.若作用力为F3,保持F3与OA垂直,使重物匀速上升,F3将逐渐减小

8.如图甲所示,物体在水平推力F的作用下由静止沿粗糙水平地面向右运动。0~6 s内推力随时间变化的规律如图图乙所示,速度随时间变化的规律如图图丙所示。则在4~6 s内,物体克服摩擦力所做的功为 ( )

A.8 J B.16 J C.24 J D.48 J

9.某实验小组分别用如图甲、乙所示的两个滑轮组(每个滑轮等重),在相同时间内把重物G提升相同高度。若F1和F2大小相等,不计绳重及摩擦,下列说法正确的是 ( )

A.力F1和F2做功的功率相同

B.力F1和F2做的总功相同

C.两个滑轮组的机械效率一样大

D.甲滑轮组的机械效率比乙滑轮组高

10.利用如图所示的滑轮组先后匀速提升重为200 N和150 N的物体。已知提升重为200 N的物体时,绳子自由端的拉力为125 N,拉力的功率为125 W。若两次物体上升的速度相同,不计摩擦和绳重,则提升重为150 N的物体时 ( )

A.机械效率为80% B.机械效率为75%

C.拉力的功率为50 W D.拉力的功率为125 W

二、填空题(每空2分,共28分)

11.飞行的子弹中靶后,能将靶击穿,这是因为子弹具有巨大的 ;将钟表的发条拧紧后,能让钟表的指针走相当长的时间,这是因为拧紧的发条由于发生 而具有弹性势能;爬上树玩耍的小孩,时刻有被摔伤的危险,是因为他具有较大的 。

12.在水平地面上,用50 N的水平拉力拉重为100 N的小车,使小车沿水平方向前进3 m,所

用的时间是5 s,则拉力所做的功为 J,重力所做的功为 J,拉力做功的功率为

W。

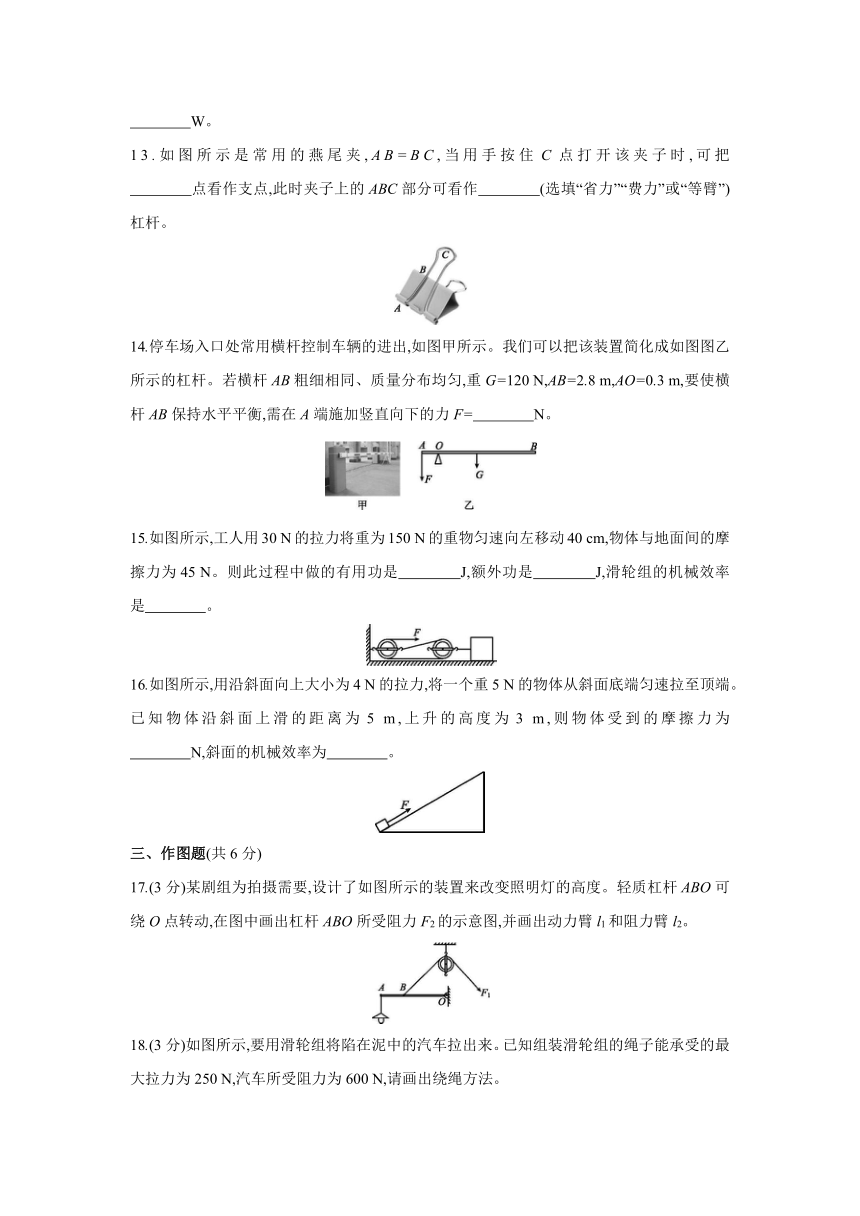

13.如图所示是常用的燕尾夹,AB=BC,当用手按住C点打开该夹子时,可把

点看作支点,此时夹子上的ABC部分可看作 (选填“省力”“费力”或“等臂”)杠杆。

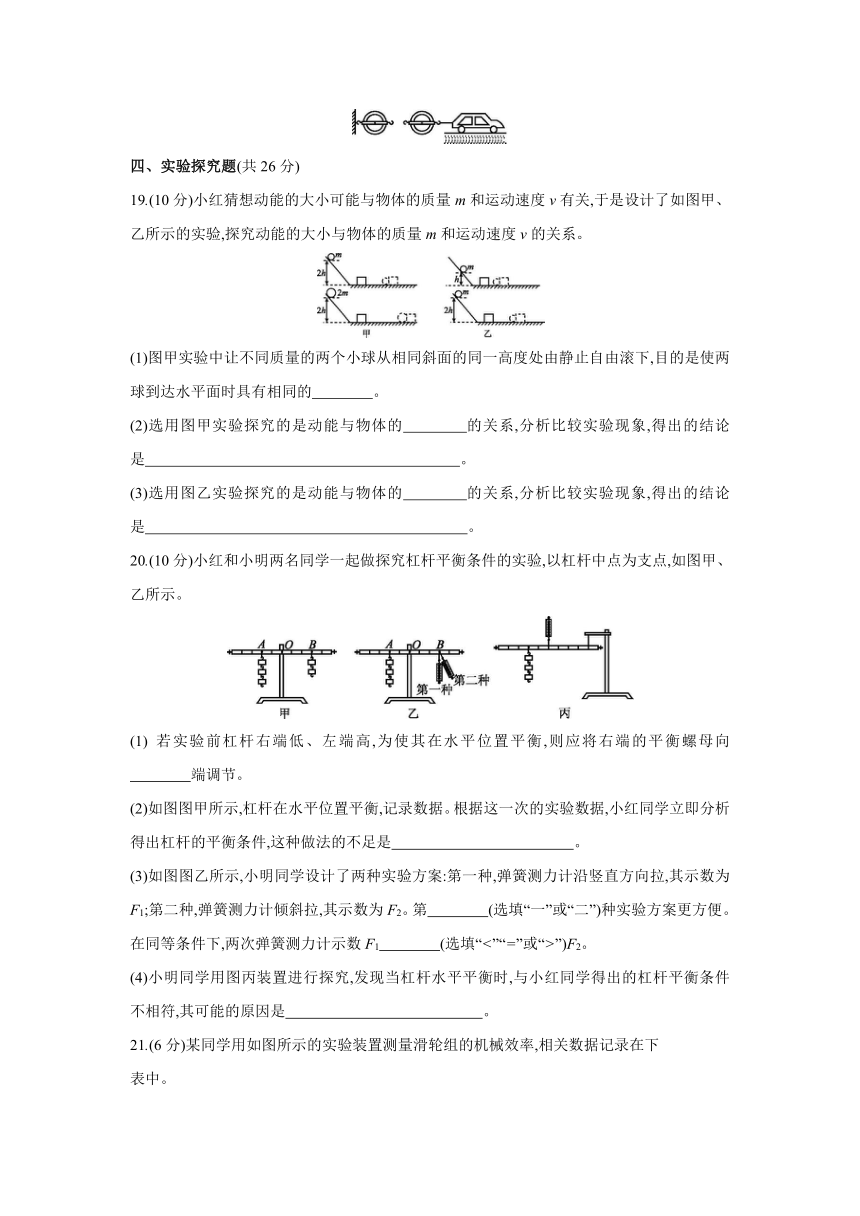

14.停车场入口处常用横杆控制车辆的进出,如图甲所示。我们可以把该装置简化成如图图乙所示的杠杆。若横杆AB粗细相同、质量分布均匀,重G=120 N,AB=2.8 m,AO=0.3 m,要使横杆AB保持水平平衡,需在A端施加竖直向下的力F= N。

15.如图所示,工人用30 N的拉力将重为150 N的重物匀速向左移动40 cm,物体与地面间的摩擦力为45 N。则此过程中做的有用功是 J,额外功是 J,滑轮组的机械效率是 。

16.如图所示,用沿斜面向上大小为4 N的拉力,将一个重5 N的物体从斜面底端匀速拉至顶端。已知物体沿斜面上滑的距离为5 m,上升的高度为3 m,则物体受到的摩擦力为

N,斜面的机械效率为 。

三、作图题(共6分)

17.(3分)某剧组为拍摄需要,设计了如图所示的装置来改变照明灯的高度。轻质杠杆ABO可绕O点转动,在图中画出杠杆ABO所受阻力F2的示意图,并画出动力臂l1和阻力臂l2。

18.(3分)如图所示,要用滑轮组将陷在泥中的汽车拉出来。已知组装滑轮组的绳子能承受的最大拉力为250 N,汽车所受阻力为600 N,请画出绕绳方法。

四、实验探究题(共26分)

19.(10分)小红猜想动能的大小可能与物体的质量m和运动速度v有关,于是设计了如图甲、乙所示的实验,探究动能的大小与物体的质量m和运动速度v的关系。

(1)图甲实验中让不同质量的两个小球从相同斜面的同一高度处由静止自由滚下,目的是使两球到达水平面时具有相同的 。

(2)选用图甲实验探究的是动能与物体的 的关系,分析比较实验现象,得出的结论是 。

(3)选用图乙实验探究的是动能与物体的 的关系,分析比较实验现象,得出的结论是 。

20.(10分)小红和小明两名同学一起做探究杠杆平衡条件的实验,以杠杆中点为支点,如图甲、乙所示。

若实验前杠杆右端低、左端高,为使其在水平位置平衡,则应将右端的平衡螺母向

端调节。

(2)如图图甲所示,杠杆在水平位置平衡,记录数据。根据这一次的实验数据,小红同学立即分析得出杠杆的平衡条件,这种做法的不足是 。

(3)如图图乙所示,小明同学设计了两种实验方案:第一种,弹簧测力计沿竖直方向拉,其示数为F1;第二种,弹簧测力计倾斜拉,其示数为F2。第 (选填“一”或“二”)种实验方案更方便。在同等条件下,两次弹簧测力计示数F1 (选填“<”“=”或“>”)F2。

(4)小明同学用图丙装置进行探究,发现当杠杆水平平衡时,与小红同学得出的杠杆平衡条件不相符,其可能的原因是 。

21.(6分)某同学用如图所示的实验装置测量滑轮组的机械效率,相关数据记录在下

表中。

实验 次数 钩码 重/N 钩码上升 的高度/m 绳端的 拉力/N 绳端移动 的距离/m 机械 效率 机械效率 的平均值

1 1.0 0.10 0.5 0.3 66.7%

2 1.5 0.10 0.6 0.3 83.3%

3 1.5 0.15 0.6

(1)组装滑轮组时,为了绕线比较平稳,应该 (填字母)。

A.先把钩码挂在动滑轮下方,然后再进行绕线

B.先将滑轮组绕线组装完成后,再把钩码挂在动滑轮下方

(2)该同学设计的记录数据的表格中,有一处不当之处,你认为是 。

(3)实验中,使用滑轮组提升重物时,应竖直向上 拉动弹簧测力计。

(4)第3次实验中,绳端移动的距离为 m,此时滑轮组的机械效率约为 。

(5)你认为影响测量精度的因素有哪些 请写出一条: 。

五、计算题(10分)

22.如图所示是“测算滑轮组机械效率”的实验装置,钩码的总质量为0.6 kg,小明用

2.4 N的拉力竖直向上匀速拉动细绳。(绳重和摩擦忽略不计,g取10 N/kg)

(1)若钩码在2 s内上升了0.1 m,则钩码上升的速度为多少

(2)小明拉力做功的功率是多少 该滑轮组的机械效率是多少

(3)当钩码总重为12 N时,该滑轮组的机械效率为多大 (结果精确到0.1%)

答案

自我综合评价(四)

1.B

2.C

3.C 原来杠杆在水平位置处于平衡状态,此时作用在杠杆上的力的大小分别等于物体A、B的重力,其对应的力臂分别为OC、OD(如图图所示),根据杠杆的平衡条件可得:mAg·OC=mBg·OD,由图示可知,OC>OD,所以mAmBg·OD-mBgΔL,由于mAmBg·OD-mBgΔL,因此杠杆悬挂物体A的一端即左端下沉。

4.D 由题知,爬竿高度h相同,t甲=16 s,t乙=12 s,G甲∶G乙=3∶4;甲做功为W甲=G甲h=3Gh,乙做功为W乙=G乙h=4Gh;甲爬竿的功率为P甲==,乙爬竿的功率为P乙==,所以P甲∶P乙=9∶16。

5.D 加油后战斗机仍以原来的高度和速度匀速飞行,战斗机油量增加,质量增大,动能增加,重力势能增加,故机械能增加。

6.C 由图知,运动员下落过程中在相同时间内通过的距离不同,因此他的速度的大小是变化的,故A错误;由图知,运动员在ab段与cd段通过的距离不同,且运动员的重力不变,由公式W=Gh可知,其所受的重力在ab段所做的功不等于在cd段所做的功,故B错误;由图知,运动员在ab段比在cd段通过的距离短,因此相同时间内做的功少,即重力在ab段做功比在cd段做功慢,故C正确;由于空气阻力不能忽略,所以运动员下落过程中克服空气阻力会消耗一部分机械能,所以减少的重力势能并没有全部转化为动能,故D错误。

7.D

8.B 由图乙可知,在4~6 s内,推力F=2 N,由图丙可知,在4~6 s内,物体做匀速直线运动,v=4 m/s,此时摩擦力与推力是一对平衡力,大小相等,f=F=2 N,

由v=可得,物体运动的距离:s=vt=4 m/s×2 s=8 m,

物体克服摩擦力所做的功:W=fs=2 N×8 m=16 J。

9.D 由图知,甲滑轮组中承担物重的绳子段数n甲=3,乙滑轮组中承担物重的绳子段数n乙=4。若重物上升高度为h,则两滑轮组中绳端移动的距离分别为s甲=3h、s乙=4h;

甲滑轮组中拉力做的总功为W甲总=F1·3h,乙滑轮组中拉力做的总功为W乙总=F2·4h,已知F1=F2,所以W甲总甲、乙两滑轮组提升的物重G相同,设一个动滑轮重为G动,不计绳重及摩擦,则甲滑轮组的机械效率为η甲=×100%=×100%=×100%=×100%,

同理可得,乙滑轮组的机械效率为η乙=×100%,所以η甲>η乙,故C错误,D正确。

10.B 由图可知,n=2,提升重为200 N的物体时,绳子自由端的拉力为125 N,不计摩擦和绳重,F1=,125 N=,则动滑轮的重力:G0=50 N;拉力的功率为125 W,则物体上升的速度:v===1 m/s;则提升重为150 N的物体时,机械效率η2=×100%=×

100%=×100%=75%,A错误,B正确;拉力F2===100 N,拉力的率:P2=

F2v=100 N×1 m/s=100 W,C、D错误。

11.动能 弹性形变 重力势能

12.150 0 30 13.B 等臂

14.440 横杆AB粗细相同、质量分布均匀,所以其重心C在几何中心上,支点为O,则OA就是动力臂,OC就是阻力臂,如图图所示:

已知AB=2.8 m,AO=0.3 m,则阻力臂OC=AB-OA=×2.8 m-0.3 m=1.1 m,

由杠杆的平衡条件可得:F×OA=G×OC,则F===440 N。

15.18 6 75%

(1)因为此过程中克服地面摩擦做的功为有用功,所以有用功:W有=fs物=45 N×0.4 m=

18 J;(2)由图可知,n=2,绳端移动的距离:s=ns物=2×0.4 m=0.8 m,则拉力做的总功:W总=Fs=

30 N×0.8 m=24 J,所以额外功:W额=W总-W有=24 J-18 J=6 J;(3)滑轮组的机械效率:η=×100%=×100%=75%。

16.1 75%

17.如图图所示

18.如图图所示

19.(1)速度

(2)质量

运动速度一定时,物体的质量越大,动能越大

(3)速度

质量一定时,物体的速度越大,动能越大

20.(1)左

(2)实验次数太少,结论具有偶然性

(3)一 <

(4)杠杆自重对实验产生影响

(1)杠杆右端低、左端高,应将平衡螺母向较高的一端调节,即将平衡螺母向左端调节。(2)由一次实验数据总结实验结论是不合理的,因为一次实验的结果具有偶然性。(3)力臂等于支点到力的作用线的距离,当杠杆在水平位置平衡时,力的方向与杠杆垂直,力臂可以从杠杆上直接读出来,因此第一种实验方案更方便;因为第一种方案的动力臂要大于第二种方案的动力臂,根据杠杆的平衡条件,在阻力和阻力臂都相同的情况下,动力臂越大,越省力,所以F121.(1)A

(2)设计了求机械效率的平均值

(3)匀速

(4)0.45 83.3%

(5)弹簧测力计的读数有误差(或测量绳子移动的距离有误差;或测量物体移动的距离有误差)

(1)做实验时先固定定滑轮上端,动滑轮下端最好先挂上钩码,然后再进行绕线,这样绕线比较平稳;(2)影响机械效率的因素是动滑轮的重力和物体的重力,物体的重力不同,滑轮组的机械效率不同,取机械效率的平均值没有意义,故表格不当之处是设计了求机械效率的平均值;(3)实验中应该匀速竖直向上拉动弹簧测力计,此时装置处于平衡状态,测力计的示数才等于拉力大小;(4)由图示可知,滑轮组承重绳子有效股数n=3,所以第3次测量中,绳端移动的距离:s=nh=3×0.15 m=0.45 m;滑轮组的机械效率:η3=×100%=×100%=×100%≈

83.3%;(5)根据η=×100%=×100%可知,弹簧测力计读数时会出现误差、测量绳子移动的距离以及物体移动的距离会出现误差,这都会影响测量精度。

22.(1)钩码在2 s内上升0.1 m,故钩码上升的速度为v===0.05 m/s。

(2)承担物重的绳子股数n=3,

则s=3h=3×0.1 m=0.3 m,

拉力做的功:W总=Fs=2.4 N×0.3 m=0.72 J,

拉力做功的功率:P===0.36 W。

钩码的重力:G=mg=0.6 kg×10 N/kg=6 N,

有用功:W有=Gh=6 N×0.1 m=0.6 J,

滑轮组的机械效率:η=×100%=×100%≈83.3%。

(3)在不计绳重和摩擦的情况下,动滑轮的重力:G动=nF-G=3×2.4 N-6 N=1.2 N。

绳重和摩擦忽略不计,当钩码总重G'=12 N时,根据滑轮组的机械效率η=×100%=×100%=×100%可知,此时滑轮组的机械效率:η'=×100%=×100%=90.9%。

一、选择题(每题3分,共30分)

1.杠杆在生产、生活中有着广泛的应用,如图所示的工具中,使用时属于费力杠杆的是( )

A.①② B.②③ C.①③ D.①④

2.如图所示的情景中,对物体做了功的是 ( )

A.图甲中,张华背着书包站立不动

B.图乙中,起重机吊着货物水平匀速移动

C.图丙中,工人推着独轮车前进

D.图丁中,小星用力推车,车未动

3. 如图所示,杠杆处于平衡状态,如图果将物体A和B同时向靠近支点的方向移动相同的距离,下列判断中正确的是 ( )

A.杠杆仍能平衡 B.杠杆不能平衡,右端下沉

C.杠杆不能平衡,左端下沉 D.无法判断

4.甲、乙两人沿同一竖直竹竿进行爬竿比赛,甲从地面爬到竿顶用了16 s,乙从地面爬到竿顶用了12 s,已知甲、乙两人的重力之比为3∶4,则甲、乙两人爬竿的功率之比P甲∶P乙为 ( )

A.4∶3 B.3∶4 C.16∶9 D.9∶16

5.如图所示,空中加油机正在给匀速水平飞行的战斗机加油,加油后战斗机仍以原来的高度和速度匀速飞行,则战斗机的 ( )

A.动能不变,势能不变,机械能不变

B.动能不变,势能减少,机械能减少

C.动能增加,势能不变,机械能增加

D.动能增加,势能增加,机械能增加

6.一位摄影爱好者采用在同一张底片上多次曝光的方法,拍摄了极限跳伞运动员从悬崖上跳下的过程。从运动员离开悬崖时开始,每隔0.3 s曝光一次,得到了一张记录运动员在打开降落伞之前的下落情况的照片,如图所示。已知运动员从a点到d点可视为沿竖直方向运动,通过ab、bc和cd的时间间隔均为0.6 s,空气阻力不能忽略。对于运动员从a点到d点的下落过程,下列分析中正确的是 ( )

A.运动员下落过程中速度的大小保持不变

B.运动员所受的重力在ab段所做的功等于在cd段所做的功

C.运动员所受的重力在ab段做功比在cd段做功慢

D.运动员下落过程中减少的重力势能全部转化为动能

7.如图所示,AOB为轻质杠杆,B端用细线挂一重物G,在A端分别施加作用力F1、F2、F3时,杠杆都能在图示位置平衡。则下列说法正确的是 ( )

A.F1最小

B.F2最大

C.使用此杠杆、筷子、轮轴等机械一定能省力,但不能省功

D.若作用力为F3,保持F3与OA垂直,使重物匀速上升,F3将逐渐减小

8.如图甲所示,物体在水平推力F的作用下由静止沿粗糙水平地面向右运动。0~6 s内推力随时间变化的规律如图图乙所示,速度随时间变化的规律如图图丙所示。则在4~6 s内,物体克服摩擦力所做的功为 ( )

A.8 J B.16 J C.24 J D.48 J

9.某实验小组分别用如图甲、乙所示的两个滑轮组(每个滑轮等重),在相同时间内把重物G提升相同高度。若F1和F2大小相等,不计绳重及摩擦,下列说法正确的是 ( )

A.力F1和F2做功的功率相同

B.力F1和F2做的总功相同

C.两个滑轮组的机械效率一样大

D.甲滑轮组的机械效率比乙滑轮组高

10.利用如图所示的滑轮组先后匀速提升重为200 N和150 N的物体。已知提升重为200 N的物体时,绳子自由端的拉力为125 N,拉力的功率为125 W。若两次物体上升的速度相同,不计摩擦和绳重,则提升重为150 N的物体时 ( )

A.机械效率为80% B.机械效率为75%

C.拉力的功率为50 W D.拉力的功率为125 W

二、填空题(每空2分,共28分)

11.飞行的子弹中靶后,能将靶击穿,这是因为子弹具有巨大的 ;将钟表的发条拧紧后,能让钟表的指针走相当长的时间,这是因为拧紧的发条由于发生 而具有弹性势能;爬上树玩耍的小孩,时刻有被摔伤的危险,是因为他具有较大的 。

12.在水平地面上,用50 N的水平拉力拉重为100 N的小车,使小车沿水平方向前进3 m,所

用的时间是5 s,则拉力所做的功为 J,重力所做的功为 J,拉力做功的功率为

W。

13.如图所示是常用的燕尾夹,AB=BC,当用手按住C点打开该夹子时,可把

点看作支点,此时夹子上的ABC部分可看作 (选填“省力”“费力”或“等臂”)杠杆。

14.停车场入口处常用横杆控制车辆的进出,如图甲所示。我们可以把该装置简化成如图图乙所示的杠杆。若横杆AB粗细相同、质量分布均匀,重G=120 N,AB=2.8 m,AO=0.3 m,要使横杆AB保持水平平衡,需在A端施加竖直向下的力F= N。

15.如图所示,工人用30 N的拉力将重为150 N的重物匀速向左移动40 cm,物体与地面间的摩擦力为45 N。则此过程中做的有用功是 J,额外功是 J,滑轮组的机械效率是 。

16.如图所示,用沿斜面向上大小为4 N的拉力,将一个重5 N的物体从斜面底端匀速拉至顶端。已知物体沿斜面上滑的距离为5 m,上升的高度为3 m,则物体受到的摩擦力为

N,斜面的机械效率为 。

三、作图题(共6分)

17.(3分)某剧组为拍摄需要,设计了如图所示的装置来改变照明灯的高度。轻质杠杆ABO可绕O点转动,在图中画出杠杆ABO所受阻力F2的示意图,并画出动力臂l1和阻力臂l2。

18.(3分)如图所示,要用滑轮组将陷在泥中的汽车拉出来。已知组装滑轮组的绳子能承受的最大拉力为250 N,汽车所受阻力为600 N,请画出绕绳方法。

四、实验探究题(共26分)

19.(10分)小红猜想动能的大小可能与物体的质量m和运动速度v有关,于是设计了如图甲、乙所示的实验,探究动能的大小与物体的质量m和运动速度v的关系。

(1)图甲实验中让不同质量的两个小球从相同斜面的同一高度处由静止自由滚下,目的是使两球到达水平面时具有相同的 。

(2)选用图甲实验探究的是动能与物体的 的关系,分析比较实验现象,得出的结论是 。

(3)选用图乙实验探究的是动能与物体的 的关系,分析比较实验现象,得出的结论是 。

20.(10分)小红和小明两名同学一起做探究杠杆平衡条件的实验,以杠杆中点为支点,如图甲、乙所示。

若实验前杠杆右端低、左端高,为使其在水平位置平衡,则应将右端的平衡螺母向

端调节。

(2)如图图甲所示,杠杆在水平位置平衡,记录数据。根据这一次的实验数据,小红同学立即分析得出杠杆的平衡条件,这种做法的不足是 。

(3)如图图乙所示,小明同学设计了两种实验方案:第一种,弹簧测力计沿竖直方向拉,其示数为F1;第二种,弹簧测力计倾斜拉,其示数为F2。第 (选填“一”或“二”)种实验方案更方便。在同等条件下,两次弹簧测力计示数F1 (选填“<”“=”或“>”)F2。

(4)小明同学用图丙装置进行探究,发现当杠杆水平平衡时,与小红同学得出的杠杆平衡条件不相符,其可能的原因是 。

21.(6分)某同学用如图所示的实验装置测量滑轮组的机械效率,相关数据记录在下

表中。

实验 次数 钩码 重/N 钩码上升 的高度/m 绳端的 拉力/N 绳端移动 的距离/m 机械 效率 机械效率 的平均值

1 1.0 0.10 0.5 0.3 66.7%

2 1.5 0.10 0.6 0.3 83.3%

3 1.5 0.15 0.6

(1)组装滑轮组时,为了绕线比较平稳,应该 (填字母)。

A.先把钩码挂在动滑轮下方,然后再进行绕线

B.先将滑轮组绕线组装完成后,再把钩码挂在动滑轮下方

(2)该同学设计的记录数据的表格中,有一处不当之处,你认为是 。

(3)实验中,使用滑轮组提升重物时,应竖直向上 拉动弹簧测力计。

(4)第3次实验中,绳端移动的距离为 m,此时滑轮组的机械效率约为 。

(5)你认为影响测量精度的因素有哪些 请写出一条: 。

五、计算题(10分)

22.如图所示是“测算滑轮组机械效率”的实验装置,钩码的总质量为0.6 kg,小明用

2.4 N的拉力竖直向上匀速拉动细绳。(绳重和摩擦忽略不计,g取10 N/kg)

(1)若钩码在2 s内上升了0.1 m,则钩码上升的速度为多少

(2)小明拉力做功的功率是多少 该滑轮组的机械效率是多少

(3)当钩码总重为12 N时,该滑轮组的机械效率为多大 (结果精确到0.1%)

答案

自我综合评价(四)

1.B

2.C

3.C 原来杠杆在水平位置处于平衡状态,此时作用在杠杆上的力的大小分别等于物体A、B的重力,其对应的力臂分别为OC、OD(如图图所示),根据杠杆的平衡条件可得:mAg·OC=mBg·OD,由图示可知,OC>OD,所以mA

4.D 由题知,爬竿高度h相同,t甲=16 s,t乙=12 s,G甲∶G乙=3∶4;甲做功为W甲=G甲h=3Gh,乙做功为W乙=G乙h=4Gh;甲爬竿的功率为P甲==,乙爬竿的功率为P乙==,所以P甲∶P乙=9∶16。

5.D 加油后战斗机仍以原来的高度和速度匀速飞行,战斗机油量增加,质量增大,动能增加,重力势能增加,故机械能增加。

6.C 由图知,运动员下落过程中在相同时间内通过的距离不同,因此他的速度的大小是变化的,故A错误;由图知,运动员在ab段与cd段通过的距离不同,且运动员的重力不变,由公式W=Gh可知,其所受的重力在ab段所做的功不等于在cd段所做的功,故B错误;由图知,运动员在ab段比在cd段通过的距离短,因此相同时间内做的功少,即重力在ab段做功比在cd段做功慢,故C正确;由于空气阻力不能忽略,所以运动员下落过程中克服空气阻力会消耗一部分机械能,所以减少的重力势能并没有全部转化为动能,故D错误。

7.D

8.B 由图乙可知,在4~6 s内,推力F=2 N,由图丙可知,在4~6 s内,物体做匀速直线运动,v=4 m/s,此时摩擦力与推力是一对平衡力,大小相等,f=F=2 N,

由v=可得,物体运动的距离:s=vt=4 m/s×2 s=8 m,

物体克服摩擦力所做的功:W=fs=2 N×8 m=16 J。

9.D 由图知,甲滑轮组中承担物重的绳子段数n甲=3,乙滑轮组中承担物重的绳子段数n乙=4。若重物上升高度为h,则两滑轮组中绳端移动的距离分别为s甲=3h、s乙=4h;

甲滑轮组中拉力做的总功为W甲总=F1·3h,乙滑轮组中拉力做的总功为W乙总=F2·4h,已知F1=F2,所以W甲总

同理可得,乙滑轮组的机械效率为η乙=×100%,所以η甲>η乙,故C错误,D正确。

10.B 由图可知,n=2,提升重为200 N的物体时,绳子自由端的拉力为125 N,不计摩擦和绳重,F1=,125 N=,则动滑轮的重力:G0=50 N;拉力的功率为125 W,则物体上升的速度:v===1 m/s;则提升重为150 N的物体时,机械效率η2=×100%=×

100%=×100%=75%,A错误,B正确;拉力F2===100 N,拉力的率:P2=

F2v=100 N×1 m/s=100 W,C、D错误。

11.动能 弹性形变 重力势能

12.150 0 30 13.B 等臂

14.440 横杆AB粗细相同、质量分布均匀,所以其重心C在几何中心上,支点为O,则OA就是动力臂,OC就是阻力臂,如图图所示:

已知AB=2.8 m,AO=0.3 m,则阻力臂OC=AB-OA=×2.8 m-0.3 m=1.1 m,

由杠杆的平衡条件可得:F×OA=G×OC,则F===440 N。

15.18 6 75%

(1)因为此过程中克服地面摩擦做的功为有用功,所以有用功:W有=fs物=45 N×0.4 m=

18 J;(2)由图可知,n=2,绳端移动的距离:s=ns物=2×0.4 m=0.8 m,则拉力做的总功:W总=Fs=

30 N×0.8 m=24 J,所以额外功:W额=W总-W有=24 J-18 J=6 J;(3)滑轮组的机械效率:η=×100%=×100%=75%。

16.1 75%

17.如图图所示

18.如图图所示

19.(1)速度

(2)质量

运动速度一定时,物体的质量越大,动能越大

(3)速度

质量一定时,物体的速度越大,动能越大

20.(1)左

(2)实验次数太少,结论具有偶然性

(3)一 <

(4)杠杆自重对实验产生影响

(1)杠杆右端低、左端高,应将平衡螺母向较高的一端调节,即将平衡螺母向左端调节。(2)由一次实验数据总结实验结论是不合理的,因为一次实验的结果具有偶然性。(3)力臂等于支点到力的作用线的距离,当杠杆在水平位置平衡时,力的方向与杠杆垂直,力臂可以从杠杆上直接读出来,因此第一种实验方案更方便;因为第一种方案的动力臂要大于第二种方案的动力臂,根据杠杆的平衡条件,在阻力和阻力臂都相同的情况下,动力臂越大,越省力,所以F1

(2)设计了求机械效率的平均值

(3)匀速

(4)0.45 83.3%

(5)弹簧测力计的读数有误差(或测量绳子移动的距离有误差;或测量物体移动的距离有误差)

(1)做实验时先固定定滑轮上端,动滑轮下端最好先挂上钩码,然后再进行绕线,这样绕线比较平稳;(2)影响机械效率的因素是动滑轮的重力和物体的重力,物体的重力不同,滑轮组的机械效率不同,取机械效率的平均值没有意义,故表格不当之处是设计了求机械效率的平均值;(3)实验中应该匀速竖直向上拉动弹簧测力计,此时装置处于平衡状态,测力计的示数才等于拉力大小;(4)由图示可知,滑轮组承重绳子有效股数n=3,所以第3次测量中,绳端移动的距离:s=nh=3×0.15 m=0.45 m;滑轮组的机械效率:η3=×100%=×100%=×100%≈

83.3%;(5)根据η=×100%=×100%可知,弹簧测力计读数时会出现误差、测量绳子移动的距离以及物体移动的距离会出现误差,这都会影响测量精度。

22.(1)钩码在2 s内上升0.1 m,故钩码上升的速度为v===0.05 m/s。

(2)承担物重的绳子股数n=3,

则s=3h=3×0.1 m=0.3 m,

拉力做的功:W总=Fs=2.4 N×0.3 m=0.72 J,

拉力做功的功率:P===0.36 W。

钩码的重力:G=mg=0.6 kg×10 N/kg=6 N,

有用功:W有=Gh=6 N×0.1 m=0.6 J,

滑轮组的机械效率:η=×100%=×100%≈83.3%。

(3)在不计绳重和摩擦的情况下,动滑轮的重力:G动=nF-G=3×2.4 N-6 N=1.2 N。

绳重和摩擦忽略不计,当钩码总重G'=12 N时,根据滑轮组的机械效率η=×100%=×100%=×100%可知,此时滑轮组的机械效率:η'=×100%=×100%=90.9%。

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙