高中语文统编版选择性必修上册5.1《论语》十二章 课件(共57张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册5.1《论语》十二章 课件(共57张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-26 22:37:09 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

论语

论语十二章

讲课人:

时间:

壹

有人说,

若中国人不知道有孔子,不能算是有思想的中国人;

知道了孔子,而不知道《论语》,也不能算是有思想的中国人。

古时还有“半部《论语》冶天下”之说,《论语》为何有这么大的魅力呢?

学习目标

语言建构与运用:理解文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识。

思维发展与提升:理解本文所蕴含的深刻哲理培养把所学知识、道理付诸实践的意识。

审美鉴赏与创造:了解《论语》的有关知识,明确其在文学史上的地位。

文化传承与理解:感悟儒家推崇的处世之道

壹

走进孔子

孔子,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人。儒家学派创始人,被尊称为“圣人”。我国古代伟大的思想家、政治家、教育家。

晚年整理了“六经”。

被列为“世界十大文化名人”之首。

了解作者

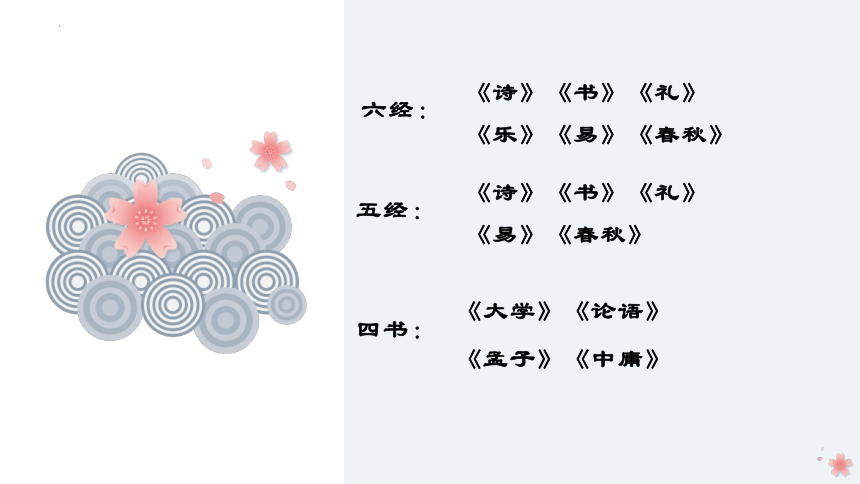

《诗》《书》《礼》

《乐》《易》《春秋》

《诗》《书》《礼》

《易》《春秋》

六经:

五经:

四书:

《大学》《论语》

《孟子》《中庸》

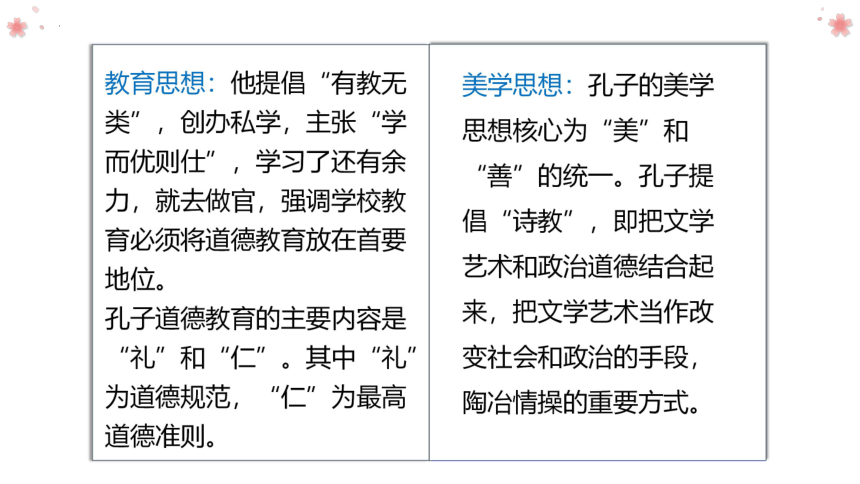

政治思想:其核心是“礼”与“仁”,在治国的方略上,他主张“为政以德”,用道德和礼教来治理国家是最高尚的治国之道。

经济思想:孔子的经济思想最主要的是重义轻利、“见利思义”的义利观与“富民”思想。这也是儒家经济思想的主要内容。

孔

子

思

想

孔

子

思

想

美学思想:孔子的美学思想核心为“美”和“善”的统一。孔子提倡“诗教”,即把文学艺术和政治道德结合起来,把文学艺术当作改变社会和政治的手段,陶冶情操的重要方式。

教育思想:他提倡“有教无类”,创办私学,主张“学而优则仕”,学习了还有余力,就去做官,强调学校教育必须将道德教育放在首要地位。

孔子道德教育的主要内容是“礼”和“仁”。其中“礼”为道德规范,“仁”为最高道德准则。

论语

《论语》是一本语录体散文。是由孔子门人及再传弟子记录孔子及其弟子言行的著作。

它多方位、多视角地体现了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。

无论从思想价值还是从艺术魅力来评价,《论语》都是一部不可不读的作品。

贰

了解背景

《论语》成书于春秋战国。

当时是由奴隶制向封建制过渡的时代,也是战乱纷争的年代。

春秋末,周朝的礼制日渐崩溃,名存实亡的现象十分普遍,社会处于一种大的动荡组合阶段,人们本性中最原始的欲望如脱缰之马,肆意践踏礼制下的人伦理念。

在社会呈现“礼崩乐坏”的局面下,孔子建立了以“仁”为核心的儒家思想体系,旨在建立和恢复正常的社会秩序,其重要观点记录在《论语》之中。

贰叁

文本探究

正字音

自省 x ng 如乐何 yuè

文质彬彬 bīn 譬pì如

未成一篑 kuì 八佾 yì

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”

君子:指品德高尚并讲究礼义的人。这里指有志于成为君子的读书人。

食:吃饭 无:否定副词,相当于“不”

居:居住。安:舒适,舒服

敏:勤奋

于:介词,表示“在······方面”

慎:谨慎,慎重

就:接近,接触。

有道:有道德的人

正:匡正

可谓:可以说是

孔子说:“君子,饮食不求饱足,居住不要求舒适,对工作勤劳敏捷,说话却小心谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样可以说是好学了。”

这是对“什么是好学”这一问题的一种回答,包括四个方面。

前两个方面说不要做什么,后两个方面说要做什么。

孔子说能做到这四点就是好学,凸显了古人以完善道德品质为基点的教育思想。

孔子认为,一个有道德的人,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,他在工作方面应当勤劳敏捷,谨慎小心,而且能经常检讨自己,请有道德的人对自己的言行加以匡正。

作为君子应该克制追求物质享受的欲望,把注意力放在做有意义的事情上面,既有勤奋的精神,又有高明的方法,才可以算作是热爱学习。

人活着不仅仅是为了求饱暖安逸,还应该有一种对理想的追求精神。有了这样的理想,就不应再沉溺于物质的欲望,享受物欲会消磨人的意志力,让你变得不够上进、贪图享受,所以要有克制自己的能力,把对物质的追求提升为对真善美的追求,以及精神的独立上来。

这样就不会去计较私欲得失,蝇营狗苟,而会敏于事而慎于言,使自己的内心清澄,去接近有道之人来匡正自己。

子曰:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”

仁:仁道。不仁:不遵守仁道

礼:礼主要是等级制度、伦理规范

乐:音乐,指与礼仪相配合的乐器演奏和歌舞。

孔子说:“一个人没有仁德,他怎么能实行礼呢 一个人没有仁德,他怎么能运用乐呢 ”

如……何:把……怎么样、对…怎么办、怎样……呢

而:表假设,如果

孔子“仁”的思想,基本含义就是“爱人”。

“仁”就是一种发自内心的对他人的关怀和爱护。

“仁”要求我们做到“己所不欲,勿施于人”;

“仁”要求我们做到“己欲立而立人,己欲达而达人”。

综合来说,“仁”强调一种推己及人的“恕道”精神。

孔子所主张的“礼”,最主要的含义就是“行为规范”。这个“礼”的作用包括:

1、政治上的作用:所谓“礼制”、“礼治”,建立各种典章制度,来规范人们的行为,以达到统治国家的作用。

2、社会上的作用:所谓“礼教”,通过节日习俗、庆生、婚礼、丧礼、祭礼等各种社交礼节礼仪,来规范人们的行为,以达到移风易俗的作用。

3、人心自觉的作用:所谓“人而不仁,如礼何?”,这是孔子最大的贡献,孔子赋予僵化了的“礼”以“仁”的灵魂,期望通过教育,让人们能够从外在的行为规范中对自己的生命进行观照,从而唤醒自己的心灵,做一个立志于修养品德的君子。

乐是表达人们思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。凡音乐的缘起,皆出于人心。感情激动于心,就会发出声音。把声音组成动听的曲调,就叫做音乐。所以太平盛世的音乐,其曲调安详而欢乐,反映了当时政治的和谐;乱世的音乐,其曲调怨恨而愤怒,反映了当时政治的混乱与反常,亡国的音乐,其曲调哀伤而愁思,反映了当时人民的困苦与流离失所。由此看来,音乐和政治是相通的:有什么样的政治就有什么样的音乐。

孔子正是从“乐”由心生,“乐”与政通的特性,看出了“乐”可以净化民众的心灵,“乐”可以改变社会风尚的巨大作用。“乐”也就能更加和美的表达仁爱。

礼是 “谦让敬人“ ,这是礼的精神。对自己而言,我们要谦让,对别人要恭敬。

乐则 “须八音克谐,无相夺伦” 。音乐,真正的音乐,它的精神是和谐,就是使到伦常和睦 ,互相没有争夺、没有矛盾、没有冲突。

八音,即金、石、土、革、丝、木、匏、竹这八类。八音和谐意为乐器演奏都要有条不紊、井然有序。

礼与乐都是外在的表现,礼讲究谦让敬人,乐需要八音和谐。而仁则是人们内心的道德情感和要求,所以礼和乐必须反映人们的仁德。

如果人不讲仁道,没有仁义 ,那么他自然没有谦让敬人的美德 ,自然没有和谐无夺的美德。无夺是不争、和谐不争,他肯定会争,所以在形式上用礼乐,也就没有什么实质的意义了。

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

孔子说:“早晨得知了道,就是当天晚上死去也心甘。”

朝:名词作状语,在早上

夕:名词作状语,在晚上

闻:懂得,领悟

死:为······而死

在整部《论语》中,“道”这个字大约出现了一百次。可见,“道”是孔子一贯追求的理念。由于孔子没有对“道”下定义,所以不同的人,对“道”的理解也各有不同。

“朝闻道,夕死可矣”这句话中的“道”所指的应该是儒家的“仁义之道”,“死”是动词的为动用法,意思是“为……而死”。孔子的本意应该是,一个人如果懂得了仁义的道理就该用毕生去实践它、捍卫它,不惜为之抛头颅、洒热血,甚至献出宝贵的生命。这就是孔子的道德价值观。阐述了孔子执着追求真理的精神,以及为追求真理而献身的牺牲精神。

这一段话在后世常常被追求真理的人所引用。真理,是每个仁人志士矢志不渝的追求目标,哪怕要付出生命的代价。

人类之所以有别于动物,在于人类能认识世界,能掌握自然规律,并能利用掌握的规律为人类的生产生活服务,所以“闻道”很重要。领悟了生活的真谛、宇宙中的真理,纵然朝闻夕死,亦会觉得心满意足,不虚此生,否则纵然高寿八百年,不得闻道,亦枉然为人。

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(里仁)

喻:知晓、明白

孔子说: “君子明白的是义,小人知晓的是利。”

阐明了孔子关于君子与小人不同的义利观。

在道义和利益的取舍上,君子更重视道义,而小人更注重利益,对义和利不同的认识是君子和小人的区别。

对于这一句的意思,很多人会误解为:孔子的意思是不是说君子应该舍弃“利”只追求“义”呢 其实不然。

它表明在对待“义”与“利”上,孔子倡导“先义后利”,这里讲的只是物质生活和精神生活孰轻孰重,哪一个应该放在第一位的问题,而不是简单粗暴地保存一个、摒弃一个。

除了这一句,《论语》中还有一些关于“义”与“利”的说法,可作为孔子义利观的补充,如“君子义以为上”(《论语·阳货篇》),“义然后取”(《论语·宪问篇》)等。

从这几句话中我们完全可以看出,孔子并不是绝对排斥“利”的,而是主张一个人先要有理想和抱负,努力提高自己的精神境界,然后再去追求个人的物质欲望。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(里仁)

贤:形作名,有德行的人。

齐:形作动,看齐。

内:名作状,在心里。

孔子说:“看见有德行的人就要想着向他看齐,看到没有德行的人,就要在心里反省自己是否有这样的缺点。”

这句话反映出孔子的什么思想?

自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自已,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。

孔子认为道德修养的方法之一是见贤思齐。见到强于自己的人,要向他学习,努力向他靠齐;见到不如自己的人,要反省自已哪些地方还有欠缺,只有这样才能不断完善自已。

在人的一生中,重要的不是你能做出什么伟大功业,而是能否战胜自己。战胜自己,就是促使自己内心向善力量的增长,去除心中的不良念头,塑造和重建自己的人格,而要做到这一点,没有自省是办不到的。

见贤思齐,是寻找一个进德修身的人生榜样;而见不贤内自省,则是找一个反面典型。以正面形象作指引,以反面教材作镜鉴,不失为自我修养的捷径。其实,一个人起点低并不可怕,可怕的是没有积极进取的精神;人有缺点或者过失也不可怕,可怕的是满身错误而不知。面对我们自己的种种不足或过失,如果能够正视它、改正它,就没有什么可担忧的了。

孔子说:“质朴超过文采就会粗野鄙俗,文采超过质朴就会虚饰浮夸。文采和质朴配合适当,这样之后才可以成为君子。”

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

质:质朴、朴实。

文:华美、文采。

野:粗野、鄙俗。

史:虚饰、浮夸。

彬彬:配合适当的样子。

我们应该如何理解“文”与“质”的关系?

孔子这里说的“文”,指合乎礼的外在表现;“质”,指内在的仁德。只有具备“仁”的内在品质,同时又合乎“礼”并表现出来,方能成为“君子”。“文”与“质”的关系,亦即“礼”与“仁”的关系。这一方面体现了孔子所竭力推崇的“君子”之理想人格;另一方面反映了孔子一以贯之的中庸思想,即不主张偏胜于文,亦不主张偏胜于质,而主张不偏不倚,执两用中。 文与质是对立统一、相互依存的,不可分离。孔子认为只有两者配合得当才是完美的。

从个人修养的角度来理解,“质”是指质朴的品质,“文”则是指文化的修养。那么,“质胜文则野”就是指一个人没有文化修养就会显得很粗俗;“文胜质则史”就是指一个人过于文雅就会显得浮夸和虚伪,注重繁文缛节而不切实际。所谓“百无一用是书生”,就是典型的“文胜质则史”。所以孔子提倡“文质彬彬”,既要有文化修养,又不要迷失了本性,只有这样,才能够称得上是真正的君子。

曾子说:“读书人不可以不志向远大,意志坚强,因为他担当的责任重大,而且路程遥远。把仁作为自己担当的责任,不是也很重大吗?到死才停止,不也很遥远吗? ”

弘:广、大,这里指志向远大。

而:表并列。

以为:把…作为。

已:停止

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ”(泰伯)

曾子所言的“士”应当是儒家之士,也就是我们现在所理解的知识分子。他们以学习儒家理论为工作,以治理国家为己任,进则担任各级官吏,以实现社会大同为终极目标;退则以自己的道德修养教化百姓,影响社会。

承担起这样的历史使命,努力实现大同社会的理想,就是儒家所说的“行仁”。

行仁的使命是这样的伟大,它已经超越了个人名利的范畴,关乎到国家的安危,社会的兴衰。如果没有高尚的道德、杰出的才能,根本担负不起或不配承担这样的重大使命。所以,曾子认为,士人要有着弘大的襟怀,刚毅的品格,才能推己及人,救人救世,进而兼善天下。

曾子所述之士的品格,正是中国屹立于世界根基所在。尽管曾子已经故去了二千多年,但后世却有无数的仁人志士继承了这种精神,以天下为己任。为了这份坚定的信念,他们宁愿栉风沐雨,就算是为此而付出生命也在所不惜。这种精神,已经融入炎黄子孙的血脉里,成为中华民族奋发向上的不竭动力。

曾子怎么看待“仁”?

曾子认为读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才可以不半途而废,才可以实现自己的理想和愿望。

孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土没有成功,这时停下来,是我自己停下来的。又好比填平洼地,虽然只倒下一筐土,如果决定去做,是我自己要坚持的。”

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(子罕)

为:堆积。

篑:筐。

平:形作动,填平。

覆:倾倒。

往:坚持。

做成任何一件大事,都需要一个循序渐进、日积月累的过程。不管是学习也好,修养也罢,抑或是追求成功,除了有明确的目标以外,还要懂得坚持。只有坚持不懈地学习,才能积土成山,最终达于成功。否则,就会前功尽弃,功亏一篑。

本章中,孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。而且,他还一再鼓励自己和学生们,无论是做学问,还是为人处世,都应自觉自愿地坚持下去。如若半途而废,只会前功尽弃,留下终身遗憾。

这句话蕴含了哪些做事和学习的道理?

与做学问和做事相比,孔子更看重的其实是提高个人修养,他的这个比喻也是强调修身进德,要持之以恒,不可须臾停步。提高修养要比做一件事难得多,也比做学问难得多,因为道德的提高没有止境。漫漫人生路,不知何时才能达于仁境,这种感受很容易让人懈怠。所以,有的人刚刚起步,便因看不到目标放弃了;有人走到半道,因为坚持不住放弃了,真正像孔子那样,修成纯粹美德的没有几人。

在强调贵在坚持的同时,孔子的话还有另外的用意。其中“止,吾止也”“进,吾往也”是在提醒我们,是否追求仁道、坚持不懈,主动权完全在自己手里,最根本的还是我们自己,与他人毫无关系。儒家强调“我命在我不由天”,便关注人的这种自主性。

孔子说:“聪明的人不会迷惑,仁德的人不会有仇,勇敢的人不会畏惧。”

知:同“智”

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(子罕)

孔子认为一个人要达成完美的人格修养,智、仁、勇缺一不可。

这句话体现了孔子怎样的思想主张?

有智慧的人能将事理看得明白透彻,所以不会迷惑。仁者存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不忧虑。有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

“智者”为何“不惑”,“仁者”为何“不忧”,“勇者”为何“不惧”?请谈谈你的看法。

有智慧的人不会疑惑,因为他知道大小、轻重、缓急、本末,判断力自然就强;仁德的人行恕道(己所不欲,勿施于人)则不会招人怨恨,行忠道(立人、达人)则会令人感激,人际关系处理得完善了,就不会忧虑;真正的勇者不在于行为壮烈,而在于内心强大,不存在惧怕之心,横逆忧患来临时,能淡然处之,这才是大勇。

“智者”为何“不惑”,“仁者”为何“不忧”,“勇者”为何“不惧”?请谈谈你的看法。

克:约束。

复:归复。

一日:一旦。

归:称赞。

由:依靠。

目:细则。

事:实践。

颜渊问什么是仁。孔子说:“约束自我,使言行归复于先王之礼,就是仁。一旦你做到了克己复礼,全天下都会称赞你是仁人。要做到仁靠的是自己,难道要靠别人吗?”颜渊说:“请问克己复礼的细则。”孔子说:“不合于礼的不堪,不合于礼的不听,不合于礼的不说,不合于礼的不做。”颜渊说:“我虽然不聪颖,愿意实践这些话。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉 ”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(颜渊)

仁”是孔子思想的一个核心。要在生活中行“仁”,按孔子的说法,就要克己复礼,加强自我约束。也就是说,想要做到这一点就要净化自己的心灵,约束自我的行为。“仁”是用来实践的,不是把“仁”挂到嘴边就可以做到“仁”了。

任何事情想要成功都不是一朝一夕的事,需要坚定的意志和长期的专注。修德做学问,如果缺乏自我约束力,三心二意,肯定是无法达到“仁”的境界。做事业也是一样,欲望太多、内心浮躁都难以获得成功。因此,我们需要时时刻刻保持清醒,约束自己的行为,不能被一时的利益所迷惑。

“仁”从某个基本面上讲,是礼的内在化和自觉;礼显然不是人的本性所固有的,但是礼是社会人生所必须的;拥有仁德,关键在自己,自己不追求,自己不努力,再好的目标也等于零。

如何理解孔子关于“仁”的这一回答?

一言:一个字。

行:实践。

其:大概。

子贡问道:“有一个字可以终身去实践它吗?”孔子说:“大概就是‘恕’吧!自己不喜欢的事物,不要强行加到别人身上。

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎 ”子曰: “其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(卫灵公)

在孔子看来,“恕”这个字是可以终身奉行的,而“恕”就是“已所不欲,勿施于人”。它在根本上与“仁”是相同的,所以常把它看成是“仁”的实践原则。

孔子认为推已及人的恕道是可以终身奉行的原则。“已所不欲,勿施于人”说的也是思想品德修养,强调“修已”。

“恕”与“己所不欲,勿施于人”有何关系,这段话与孔子的“仁”又有何关系?

小子:老师对学生的称呼。

何莫:为什么不。

夫:那。

兴:指激发人的感情。

观:指观察政治的得失、风俗的盛衰。

群:指提高人际交往能力。

怨:指讽刺时政。

迩:近。

事:通“侍”,侍奉。

子曰:“小子何莫学夫《诗》 《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(阳货)

孔子说:“年轻人为什么不学习《诗》呢?《诗》可以激发人的感情,可以观察政治、风俗的盛衰得失,可以提高人际交往能力,可以在礼的准则下讽刺时政。从近处讲可以懂得怎样侍奉父母,从长远将可以懂得如何侍奉君主。而且能多认识鸟兽草木的名称。”

子曰:“小子何莫学夫《诗》 《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(阳货)

如何理解和评价孔子所说的《诗》可以“兴”“观”“群”“怨”?

①“兴观群怨”是孔子对《诗经》的社会功能的认识和概括。“兴”,是说《诗经》能够激发人们的广泛联想,能影响人们的心灵,调动其内在情感,引起情感共鸣。“观”,是说《诗经》可以帮助人们观察政治的得失和风俗的盛衰。“群”,是说《诗经》可以帮助人们沟通交流,提高其人际交往能力。“怨”,是说《诗经》可以帮助人们抒发对苛政的怨愤和讥刺之情。

②孔子的“兴观群怨”说,根据《诗经》的特点指出了文艺具有美感作用、认识作用、教育作用和政治作用,这是历史上对《诗经》的作用所进行的第一次明确而全面的理论概括,对后代产生了深远的影响。后代许多理论家都继承和发扬了这一思想,对诗歌创作提出具体的要求。但孔子强调“兴观群怨”,目的是“事父”“事君”,即为封建礼教、封建统治阶级服务,有其明显的阶级局限性。

这句话可译为“从近处来说可以侍奉父母,从长远来说可以辅佐君王”。强调了“诗”的教化作用和文化地位。充分说明孔子对“诗”的重视。

如何理解“迩之事父,远之事君”一句?

章节 主要观点

第一章 安贫乐道,就有道而正

第二章 礼、乐以仁为基础

第三章 执着追求“道(真理)”

第四章 君子重义轻利

第五章 虚心学习,自我反省

第六章 文质兼备,方为君子

第七章 以仁为己任,意志坚强

第八章 不半途而废,持之以恒

第九章 智、仁、勇成就完美人格

第十章 克己复礼为仁

第11章 己所不欲,勿施于人

第12章 《诗》的社会功用

结束

论语

论语十二章

讲课人:

时间:

壹

有人说,

若中国人不知道有孔子,不能算是有思想的中国人;

知道了孔子,而不知道《论语》,也不能算是有思想的中国人。

古时还有“半部《论语》冶天下”之说,《论语》为何有这么大的魅力呢?

学习目标

语言建构与运用:理解文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识。

思维发展与提升:理解本文所蕴含的深刻哲理培养把所学知识、道理付诸实践的意识。

审美鉴赏与创造:了解《论语》的有关知识,明确其在文学史上的地位。

文化传承与理解:感悟儒家推崇的处世之道

壹

走进孔子

孔子,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人。儒家学派创始人,被尊称为“圣人”。我国古代伟大的思想家、政治家、教育家。

晚年整理了“六经”。

被列为“世界十大文化名人”之首。

了解作者

《诗》《书》《礼》

《乐》《易》《春秋》

《诗》《书》《礼》

《易》《春秋》

六经:

五经:

四书:

《大学》《论语》

《孟子》《中庸》

政治思想:其核心是“礼”与“仁”,在治国的方略上,他主张“为政以德”,用道德和礼教来治理国家是最高尚的治国之道。

经济思想:孔子的经济思想最主要的是重义轻利、“见利思义”的义利观与“富民”思想。这也是儒家经济思想的主要内容。

孔

子

思

想

孔

子

思

想

美学思想:孔子的美学思想核心为“美”和“善”的统一。孔子提倡“诗教”,即把文学艺术和政治道德结合起来,把文学艺术当作改变社会和政治的手段,陶冶情操的重要方式。

教育思想:他提倡“有教无类”,创办私学,主张“学而优则仕”,学习了还有余力,就去做官,强调学校教育必须将道德教育放在首要地位。

孔子道德教育的主要内容是“礼”和“仁”。其中“礼”为道德规范,“仁”为最高道德准则。

论语

《论语》是一本语录体散文。是由孔子门人及再传弟子记录孔子及其弟子言行的著作。

它多方位、多视角地体现了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。

无论从思想价值还是从艺术魅力来评价,《论语》都是一部不可不读的作品。

贰

了解背景

《论语》成书于春秋战国。

当时是由奴隶制向封建制过渡的时代,也是战乱纷争的年代。

春秋末,周朝的礼制日渐崩溃,名存实亡的现象十分普遍,社会处于一种大的动荡组合阶段,人们本性中最原始的欲望如脱缰之马,肆意践踏礼制下的人伦理念。

在社会呈现“礼崩乐坏”的局面下,孔子建立了以“仁”为核心的儒家思想体系,旨在建立和恢复正常的社会秩序,其重要观点记录在《论语》之中。

贰叁

文本探究

正字音

自省 x ng 如乐何 yuè

文质彬彬 bīn 譬pì如

未成一篑 kuì 八佾 yì

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”

君子:指品德高尚并讲究礼义的人。这里指有志于成为君子的读书人。

食:吃饭 无:否定副词,相当于“不”

居:居住。安:舒适,舒服

敏:勤奋

于:介词,表示“在······方面”

慎:谨慎,慎重

就:接近,接触。

有道:有道德的人

正:匡正

可谓:可以说是

孔子说:“君子,饮食不求饱足,居住不要求舒适,对工作勤劳敏捷,说话却小心谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样可以说是好学了。”

这是对“什么是好学”这一问题的一种回答,包括四个方面。

前两个方面说不要做什么,后两个方面说要做什么。

孔子说能做到这四点就是好学,凸显了古人以完善道德品质为基点的教育思想。

孔子认为,一个有道德的人,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,他在工作方面应当勤劳敏捷,谨慎小心,而且能经常检讨自己,请有道德的人对自己的言行加以匡正。

作为君子应该克制追求物质享受的欲望,把注意力放在做有意义的事情上面,既有勤奋的精神,又有高明的方法,才可以算作是热爱学习。

人活着不仅仅是为了求饱暖安逸,还应该有一种对理想的追求精神。有了这样的理想,就不应再沉溺于物质的欲望,享受物欲会消磨人的意志力,让你变得不够上进、贪图享受,所以要有克制自己的能力,把对物质的追求提升为对真善美的追求,以及精神的独立上来。

这样就不会去计较私欲得失,蝇营狗苟,而会敏于事而慎于言,使自己的内心清澄,去接近有道之人来匡正自己。

子曰:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”

仁:仁道。不仁:不遵守仁道

礼:礼主要是等级制度、伦理规范

乐:音乐,指与礼仪相配合的乐器演奏和歌舞。

孔子说:“一个人没有仁德,他怎么能实行礼呢 一个人没有仁德,他怎么能运用乐呢 ”

如……何:把……怎么样、对…怎么办、怎样……呢

而:表假设,如果

孔子“仁”的思想,基本含义就是“爱人”。

“仁”就是一种发自内心的对他人的关怀和爱护。

“仁”要求我们做到“己所不欲,勿施于人”;

“仁”要求我们做到“己欲立而立人,己欲达而达人”。

综合来说,“仁”强调一种推己及人的“恕道”精神。

孔子所主张的“礼”,最主要的含义就是“行为规范”。这个“礼”的作用包括:

1、政治上的作用:所谓“礼制”、“礼治”,建立各种典章制度,来规范人们的行为,以达到统治国家的作用。

2、社会上的作用:所谓“礼教”,通过节日习俗、庆生、婚礼、丧礼、祭礼等各种社交礼节礼仪,来规范人们的行为,以达到移风易俗的作用。

3、人心自觉的作用:所谓“人而不仁,如礼何?”,这是孔子最大的贡献,孔子赋予僵化了的“礼”以“仁”的灵魂,期望通过教育,让人们能够从外在的行为规范中对自己的生命进行观照,从而唤醒自己的心灵,做一个立志于修养品德的君子。

乐是表达人们思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。凡音乐的缘起,皆出于人心。感情激动于心,就会发出声音。把声音组成动听的曲调,就叫做音乐。所以太平盛世的音乐,其曲调安详而欢乐,反映了当时政治的和谐;乱世的音乐,其曲调怨恨而愤怒,反映了当时政治的混乱与反常,亡国的音乐,其曲调哀伤而愁思,反映了当时人民的困苦与流离失所。由此看来,音乐和政治是相通的:有什么样的政治就有什么样的音乐。

孔子正是从“乐”由心生,“乐”与政通的特性,看出了“乐”可以净化民众的心灵,“乐”可以改变社会风尚的巨大作用。“乐”也就能更加和美的表达仁爱。

礼是 “谦让敬人“ ,这是礼的精神。对自己而言,我们要谦让,对别人要恭敬。

乐则 “须八音克谐,无相夺伦” 。音乐,真正的音乐,它的精神是和谐,就是使到伦常和睦 ,互相没有争夺、没有矛盾、没有冲突。

八音,即金、石、土、革、丝、木、匏、竹这八类。八音和谐意为乐器演奏都要有条不紊、井然有序。

礼与乐都是外在的表现,礼讲究谦让敬人,乐需要八音和谐。而仁则是人们内心的道德情感和要求,所以礼和乐必须反映人们的仁德。

如果人不讲仁道,没有仁义 ,那么他自然没有谦让敬人的美德 ,自然没有和谐无夺的美德。无夺是不争、和谐不争,他肯定会争,所以在形式上用礼乐,也就没有什么实质的意义了。

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

孔子说:“早晨得知了道,就是当天晚上死去也心甘。”

朝:名词作状语,在早上

夕:名词作状语,在晚上

闻:懂得,领悟

死:为······而死

在整部《论语》中,“道”这个字大约出现了一百次。可见,“道”是孔子一贯追求的理念。由于孔子没有对“道”下定义,所以不同的人,对“道”的理解也各有不同。

“朝闻道,夕死可矣”这句话中的“道”所指的应该是儒家的“仁义之道”,“死”是动词的为动用法,意思是“为……而死”。孔子的本意应该是,一个人如果懂得了仁义的道理就该用毕生去实践它、捍卫它,不惜为之抛头颅、洒热血,甚至献出宝贵的生命。这就是孔子的道德价值观。阐述了孔子执着追求真理的精神,以及为追求真理而献身的牺牲精神。

这一段话在后世常常被追求真理的人所引用。真理,是每个仁人志士矢志不渝的追求目标,哪怕要付出生命的代价。

人类之所以有别于动物,在于人类能认识世界,能掌握自然规律,并能利用掌握的规律为人类的生产生活服务,所以“闻道”很重要。领悟了生活的真谛、宇宙中的真理,纵然朝闻夕死,亦会觉得心满意足,不虚此生,否则纵然高寿八百年,不得闻道,亦枉然为人。

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(里仁)

喻:知晓、明白

孔子说: “君子明白的是义,小人知晓的是利。”

阐明了孔子关于君子与小人不同的义利观。

在道义和利益的取舍上,君子更重视道义,而小人更注重利益,对义和利不同的认识是君子和小人的区别。

对于这一句的意思,很多人会误解为:孔子的意思是不是说君子应该舍弃“利”只追求“义”呢 其实不然。

它表明在对待“义”与“利”上,孔子倡导“先义后利”,这里讲的只是物质生活和精神生活孰轻孰重,哪一个应该放在第一位的问题,而不是简单粗暴地保存一个、摒弃一个。

除了这一句,《论语》中还有一些关于“义”与“利”的说法,可作为孔子义利观的补充,如“君子义以为上”(《论语·阳货篇》),“义然后取”(《论语·宪问篇》)等。

从这几句话中我们完全可以看出,孔子并不是绝对排斥“利”的,而是主张一个人先要有理想和抱负,努力提高自己的精神境界,然后再去追求个人的物质欲望。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(里仁)

贤:形作名,有德行的人。

齐:形作动,看齐。

内:名作状,在心里。

孔子说:“看见有德行的人就要想着向他看齐,看到没有德行的人,就要在心里反省自己是否有这样的缺点。”

这句话反映出孔子的什么思想?

自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自已,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。

孔子认为道德修养的方法之一是见贤思齐。见到强于自己的人,要向他学习,努力向他靠齐;见到不如自己的人,要反省自已哪些地方还有欠缺,只有这样才能不断完善自已。

在人的一生中,重要的不是你能做出什么伟大功业,而是能否战胜自己。战胜自己,就是促使自己内心向善力量的增长,去除心中的不良念头,塑造和重建自己的人格,而要做到这一点,没有自省是办不到的。

见贤思齐,是寻找一个进德修身的人生榜样;而见不贤内自省,则是找一个反面典型。以正面形象作指引,以反面教材作镜鉴,不失为自我修养的捷径。其实,一个人起点低并不可怕,可怕的是没有积极进取的精神;人有缺点或者过失也不可怕,可怕的是满身错误而不知。面对我们自己的种种不足或过失,如果能够正视它、改正它,就没有什么可担忧的了。

孔子说:“质朴超过文采就会粗野鄙俗,文采超过质朴就会虚饰浮夸。文采和质朴配合适当,这样之后才可以成为君子。”

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

质:质朴、朴实。

文:华美、文采。

野:粗野、鄙俗。

史:虚饰、浮夸。

彬彬:配合适当的样子。

我们应该如何理解“文”与“质”的关系?

孔子这里说的“文”,指合乎礼的外在表现;“质”,指内在的仁德。只有具备“仁”的内在品质,同时又合乎“礼”并表现出来,方能成为“君子”。“文”与“质”的关系,亦即“礼”与“仁”的关系。这一方面体现了孔子所竭力推崇的“君子”之理想人格;另一方面反映了孔子一以贯之的中庸思想,即不主张偏胜于文,亦不主张偏胜于质,而主张不偏不倚,执两用中。 文与质是对立统一、相互依存的,不可分离。孔子认为只有两者配合得当才是完美的。

从个人修养的角度来理解,“质”是指质朴的品质,“文”则是指文化的修养。那么,“质胜文则野”就是指一个人没有文化修养就会显得很粗俗;“文胜质则史”就是指一个人过于文雅就会显得浮夸和虚伪,注重繁文缛节而不切实际。所谓“百无一用是书生”,就是典型的“文胜质则史”。所以孔子提倡“文质彬彬”,既要有文化修养,又不要迷失了本性,只有这样,才能够称得上是真正的君子。

曾子说:“读书人不可以不志向远大,意志坚强,因为他担当的责任重大,而且路程遥远。把仁作为自己担当的责任,不是也很重大吗?到死才停止,不也很遥远吗? ”

弘:广、大,这里指志向远大。

而:表并列。

以为:把…作为。

已:停止

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ”(泰伯)

曾子所言的“士”应当是儒家之士,也就是我们现在所理解的知识分子。他们以学习儒家理论为工作,以治理国家为己任,进则担任各级官吏,以实现社会大同为终极目标;退则以自己的道德修养教化百姓,影响社会。

承担起这样的历史使命,努力实现大同社会的理想,就是儒家所说的“行仁”。

行仁的使命是这样的伟大,它已经超越了个人名利的范畴,关乎到国家的安危,社会的兴衰。如果没有高尚的道德、杰出的才能,根本担负不起或不配承担这样的重大使命。所以,曾子认为,士人要有着弘大的襟怀,刚毅的品格,才能推己及人,救人救世,进而兼善天下。

曾子所述之士的品格,正是中国屹立于世界根基所在。尽管曾子已经故去了二千多年,但后世却有无数的仁人志士继承了这种精神,以天下为己任。为了这份坚定的信念,他们宁愿栉风沐雨,就算是为此而付出生命也在所不惜。这种精神,已经融入炎黄子孙的血脉里,成为中华民族奋发向上的不竭动力。

曾子怎么看待“仁”?

曾子认为读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才可以不半途而废,才可以实现自己的理想和愿望。

孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土没有成功,这时停下来,是我自己停下来的。又好比填平洼地,虽然只倒下一筐土,如果决定去做,是我自己要坚持的。”

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(子罕)

为:堆积。

篑:筐。

平:形作动,填平。

覆:倾倒。

往:坚持。

做成任何一件大事,都需要一个循序渐进、日积月累的过程。不管是学习也好,修养也罢,抑或是追求成功,除了有明确的目标以外,还要懂得坚持。只有坚持不懈地学习,才能积土成山,最终达于成功。否则,就会前功尽弃,功亏一篑。

本章中,孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。而且,他还一再鼓励自己和学生们,无论是做学问,还是为人处世,都应自觉自愿地坚持下去。如若半途而废,只会前功尽弃,留下终身遗憾。

这句话蕴含了哪些做事和学习的道理?

与做学问和做事相比,孔子更看重的其实是提高个人修养,他的这个比喻也是强调修身进德,要持之以恒,不可须臾停步。提高修养要比做一件事难得多,也比做学问难得多,因为道德的提高没有止境。漫漫人生路,不知何时才能达于仁境,这种感受很容易让人懈怠。所以,有的人刚刚起步,便因看不到目标放弃了;有人走到半道,因为坚持不住放弃了,真正像孔子那样,修成纯粹美德的没有几人。

在强调贵在坚持的同时,孔子的话还有另外的用意。其中“止,吾止也”“进,吾往也”是在提醒我们,是否追求仁道、坚持不懈,主动权完全在自己手里,最根本的还是我们自己,与他人毫无关系。儒家强调“我命在我不由天”,便关注人的这种自主性。

孔子说:“聪明的人不会迷惑,仁德的人不会有仇,勇敢的人不会畏惧。”

知:同“智”

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(子罕)

孔子认为一个人要达成完美的人格修养,智、仁、勇缺一不可。

这句话体现了孔子怎样的思想主张?

有智慧的人能将事理看得明白透彻,所以不会迷惑。仁者存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不忧虑。有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

“智者”为何“不惑”,“仁者”为何“不忧”,“勇者”为何“不惧”?请谈谈你的看法。

有智慧的人不会疑惑,因为他知道大小、轻重、缓急、本末,判断力自然就强;仁德的人行恕道(己所不欲,勿施于人)则不会招人怨恨,行忠道(立人、达人)则会令人感激,人际关系处理得完善了,就不会忧虑;真正的勇者不在于行为壮烈,而在于内心强大,不存在惧怕之心,横逆忧患来临时,能淡然处之,这才是大勇。

“智者”为何“不惑”,“仁者”为何“不忧”,“勇者”为何“不惧”?请谈谈你的看法。

克:约束。

复:归复。

一日:一旦。

归:称赞。

由:依靠。

目:细则。

事:实践。

颜渊问什么是仁。孔子说:“约束自我,使言行归复于先王之礼,就是仁。一旦你做到了克己复礼,全天下都会称赞你是仁人。要做到仁靠的是自己,难道要靠别人吗?”颜渊说:“请问克己复礼的细则。”孔子说:“不合于礼的不堪,不合于礼的不听,不合于礼的不说,不合于礼的不做。”颜渊说:“我虽然不聪颖,愿意实践这些话。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉 ”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(颜渊)

仁”是孔子思想的一个核心。要在生活中行“仁”,按孔子的说法,就要克己复礼,加强自我约束。也就是说,想要做到这一点就要净化自己的心灵,约束自我的行为。“仁”是用来实践的,不是把“仁”挂到嘴边就可以做到“仁”了。

任何事情想要成功都不是一朝一夕的事,需要坚定的意志和长期的专注。修德做学问,如果缺乏自我约束力,三心二意,肯定是无法达到“仁”的境界。做事业也是一样,欲望太多、内心浮躁都难以获得成功。因此,我们需要时时刻刻保持清醒,约束自己的行为,不能被一时的利益所迷惑。

“仁”从某个基本面上讲,是礼的内在化和自觉;礼显然不是人的本性所固有的,但是礼是社会人生所必须的;拥有仁德,关键在自己,自己不追求,自己不努力,再好的目标也等于零。

如何理解孔子关于“仁”的这一回答?

一言:一个字。

行:实践。

其:大概。

子贡问道:“有一个字可以终身去实践它吗?”孔子说:“大概就是‘恕’吧!自己不喜欢的事物,不要强行加到别人身上。

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎 ”子曰: “其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(卫灵公)

在孔子看来,“恕”这个字是可以终身奉行的,而“恕”就是“已所不欲,勿施于人”。它在根本上与“仁”是相同的,所以常把它看成是“仁”的实践原则。

孔子认为推已及人的恕道是可以终身奉行的原则。“已所不欲,勿施于人”说的也是思想品德修养,强调“修已”。

“恕”与“己所不欲,勿施于人”有何关系,这段话与孔子的“仁”又有何关系?

小子:老师对学生的称呼。

何莫:为什么不。

夫:那。

兴:指激发人的感情。

观:指观察政治的得失、风俗的盛衰。

群:指提高人际交往能力。

怨:指讽刺时政。

迩:近。

事:通“侍”,侍奉。

子曰:“小子何莫学夫《诗》 《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(阳货)

孔子说:“年轻人为什么不学习《诗》呢?《诗》可以激发人的感情,可以观察政治、风俗的盛衰得失,可以提高人际交往能力,可以在礼的准则下讽刺时政。从近处讲可以懂得怎样侍奉父母,从长远将可以懂得如何侍奉君主。而且能多认识鸟兽草木的名称。”

子曰:“小子何莫学夫《诗》 《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(阳货)

如何理解和评价孔子所说的《诗》可以“兴”“观”“群”“怨”?

①“兴观群怨”是孔子对《诗经》的社会功能的认识和概括。“兴”,是说《诗经》能够激发人们的广泛联想,能影响人们的心灵,调动其内在情感,引起情感共鸣。“观”,是说《诗经》可以帮助人们观察政治的得失和风俗的盛衰。“群”,是说《诗经》可以帮助人们沟通交流,提高其人际交往能力。“怨”,是说《诗经》可以帮助人们抒发对苛政的怨愤和讥刺之情。

②孔子的“兴观群怨”说,根据《诗经》的特点指出了文艺具有美感作用、认识作用、教育作用和政治作用,这是历史上对《诗经》的作用所进行的第一次明确而全面的理论概括,对后代产生了深远的影响。后代许多理论家都继承和发扬了这一思想,对诗歌创作提出具体的要求。但孔子强调“兴观群怨”,目的是“事父”“事君”,即为封建礼教、封建统治阶级服务,有其明显的阶级局限性。

这句话可译为“从近处来说可以侍奉父母,从长远来说可以辅佐君王”。强调了“诗”的教化作用和文化地位。充分说明孔子对“诗”的重视。

如何理解“迩之事父,远之事君”一句?

章节 主要观点

第一章 安贫乐道,就有道而正

第二章 礼、乐以仁为基础

第三章 执着追求“道(真理)”

第四章 君子重义轻利

第五章 虚心学习,自我反省

第六章 文质兼备,方为君子

第七章 以仁为己任,意志坚强

第八章 不半途而废,持之以恒

第九章 智、仁、勇成就完美人格

第十章 克己复礼为仁

第11章 己所不欲,勿施于人

第12章 《诗》的社会功用

结束