《风筝》课件2

图片预览

文档简介

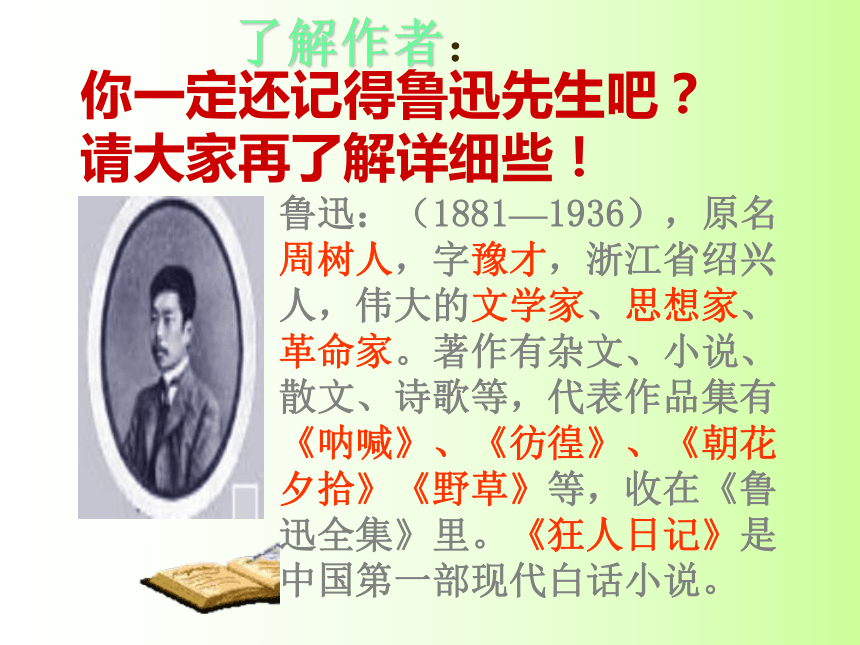

课件59张PPT。草长莺飞二月天拂堤杨柳醉春烟儿童放学归来早忙趁东风放纸鸢风筝—鲁迅你一定还记得鲁迅先生吧? 请大家再了解详细些!鲁迅:(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江省绍兴人,伟大的文学家、思想家、革命家。著作有杂文、小说、散文、诗歌等,代表作品集有《呐喊》、《彷徨》、《朝花夕拾》《野草》等,收在《鲁迅全集》里。《狂人日记》是中国第一部现代白话小说。

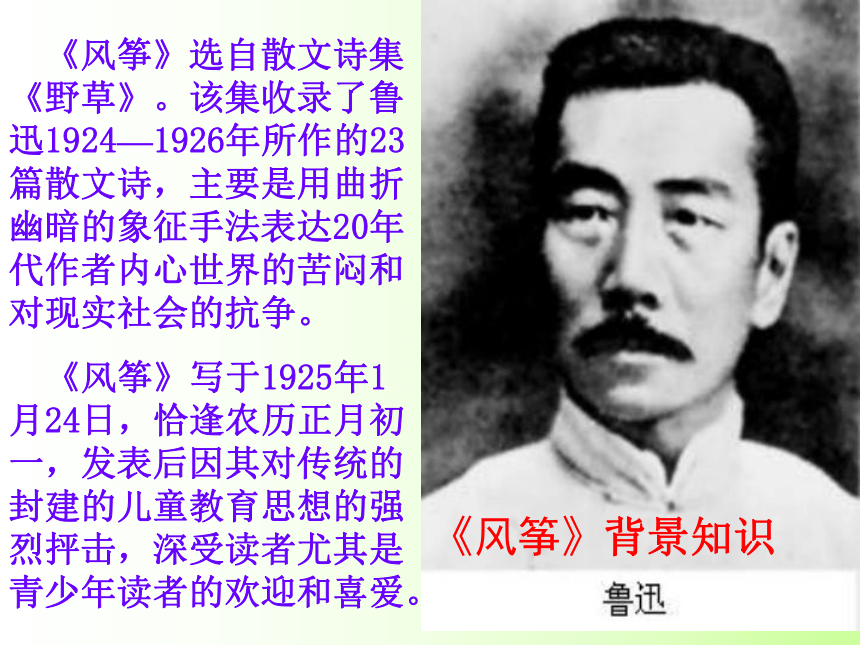

了解作者: 《风筝》选自散文诗集《野草》。该集收录了鲁迅1924—1926年所作的23篇散文诗,主要是用曲折幽暗的象征手法表达20年代作者内心世界的苦闷和对现实社会的抗争。

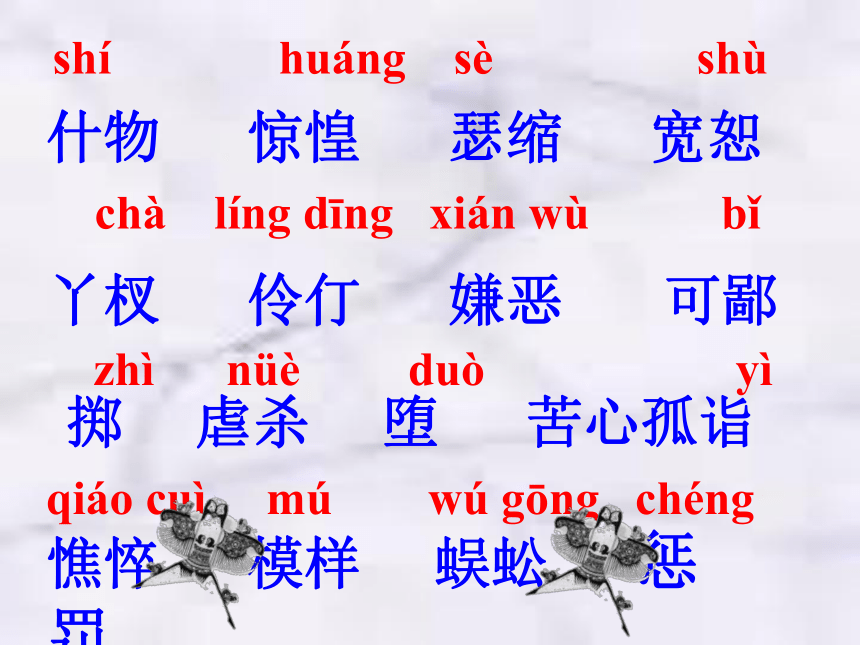

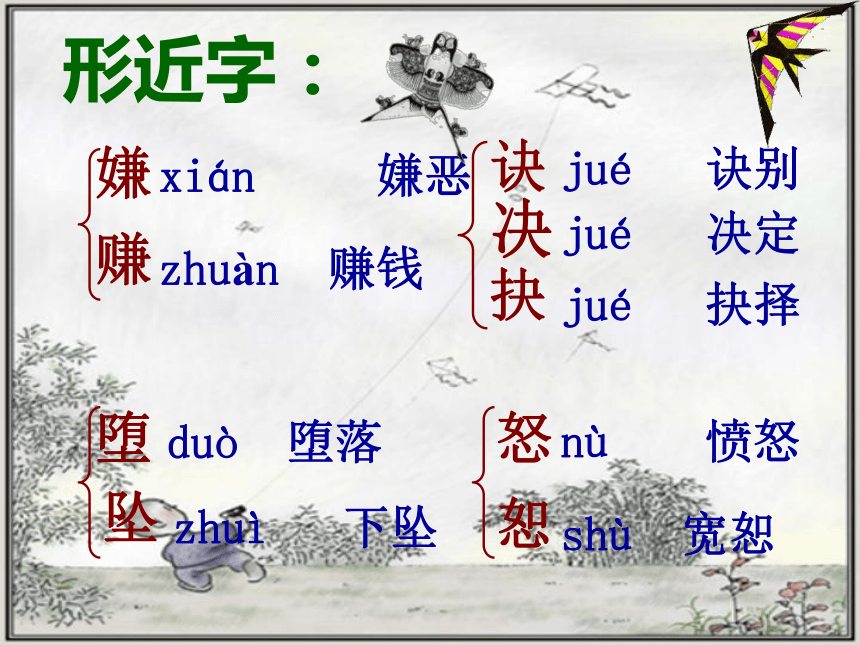

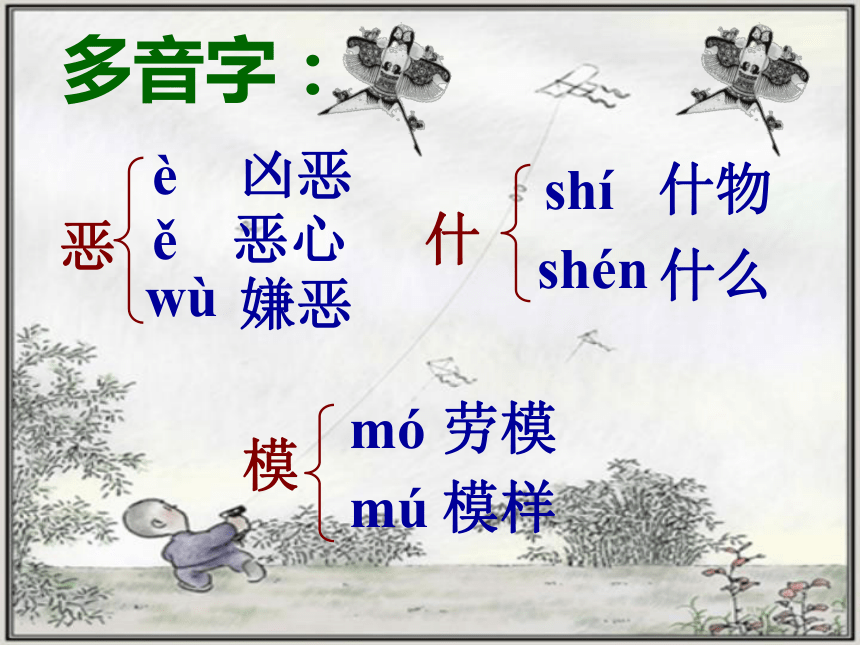

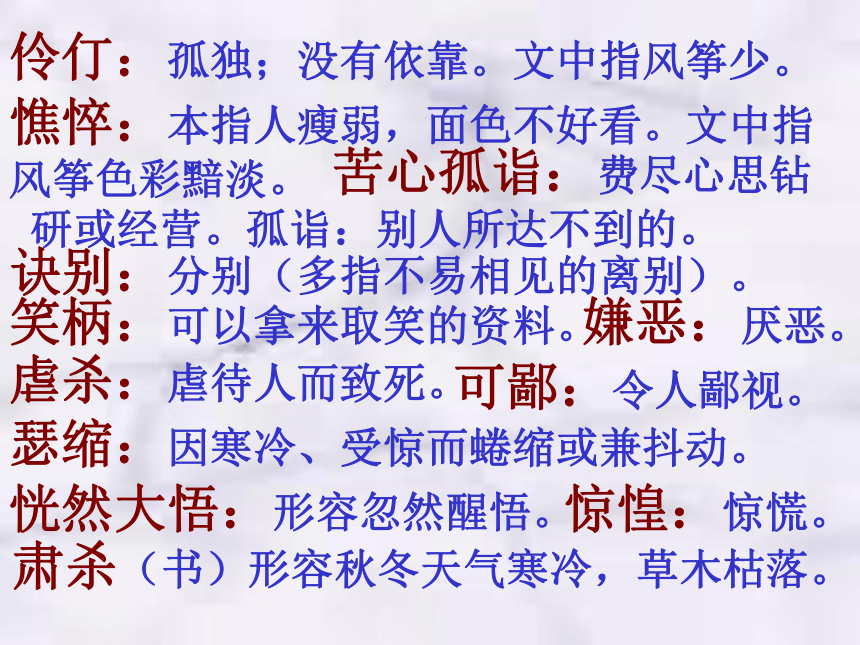

《风筝》写于1925年1月24日,恰逢农历正月初一,发表后因其对传统的封建的儿童教育思想的强烈抨击,深受读者尤其是青少年读者的欢迎和喜爱。《风筝》背景知识 chà líng dīng xián wù bǐ 丫杈 伶仃 嫌恶 可鄙shí huáng sè shù什物 惊惶 瑟缩 宽恕zhì nüè duò yì掷 虐杀 堕 苦心孤诣qiáo cuì mú wú gōng chéng憔悴 模样 蜈蚣 惩罚xián 嫌恶 zhuàn 赚钱jué 诀别jué 决定jué 抉择duò 堕落zhuì 下坠shù 宽恕nù 愤怒形近字:shí什物什么shénè凶恶ě恶心wù嫌恶mó劳模mú模样多音字: 伶仃:孤独;没有依靠。文中指风筝少。憔悴:本指人瘦弱,面色不好看。文中指风筝色彩黯淡。 苦心孤诣:费尽心思钻研或经营。孤诣:别人所达不到的。诀别:分别(多指不易相见的离别)。嫌恶:厌恶。笑柄:可以拿来取笑的资料。可鄙:令人鄙视。虐杀:虐待人而致死。瑟缩:因寒冷、受惊而蜷缩或兼抖动。恍然大悟:形容忽然醒悟。惊惶:惊慌。肃杀(书)形容秋冬天气寒冷,草木枯落。比一比,看一看,谁的反应快!抢答题不是1、课文是介绍“风筝”这种工艺品的吗?线索2、“风筝”在课文中起什么作用?3、课文写作的时间是哪一年?你知道那时的中国还处在什么社会吗?1925年半封建半殖民地社会

风筝4、课文记叙了“我”毁掉了弟弟的( ),后来我知道自己( ),准备向弟弟道歉,而弟弟却( )。由此引发思考和深沉感慨。 错 了不记得了 记叙的顺序有三种,本文是哪一种?顺叙 倒叙 插叙 默读课文

整体感知整体把握——板书引路板书:扣住作者的情感脉络:沉重-悔恨-悲哀

观念:认为没出息

嫌恶

行为:

观念:

行为:寻求补过的方法

终究:求而不得,无法补过

毁坏风筝知道玩具是儿童的天使忏悔悲哀悲哀思考:1.为什么“我”不允许小兄弟放风筝?2.为什么不许小兄弟放风筝是“对于精神的虐杀”?3.鲁迅对待自己的错误的态度与一般人有什么不同?是没出息的孩子做的事“游戏是儿童最正当的行为,玩具是儿童的天使”对待自己当年的行为,深深地谴责自己。不因

自己当年的动机是好的,就原谅自己;不因时

间久远,就不了了之。他的心情是那么沉重,

可见他是多么严厉地解剖自己。合 作 探 究—— 质疑、合作、探究

1、作者看到“远处有一二风筝浮动”,为什么“在我是一种惊异和悲哀”?

惊异于北京竟在这样的季节放起风筝来了。“我”见风筝而悲哀,是因为想起小时候“精神的虐杀”的一幕,说“惊异和悲哀”,从结构上来说,是引出下文

有感情朗读课文1、2自然段2.“四面都还是严冬的肃杀,久经诀别的故乡的久经逝去的春天,却就在这天空中荡漾了”,为什么说春天“久经逝去”?为什么又说这春天就在北京的天空中荡漾了?

这里所说的“春天”,有特定的含义,是小时候的故乡的春天,是天空中有风筝的春天。现在,在北京,看见远处有一二风筝浮动,由风筝而联想到故乡风筝时节的春天气息,所以觉得这春天“就在这天空中荡漾了”。

朗 读你能读出明显表现出作者忏悔心情

的文字?

应用 情绪或语调读?沉重的朗读时,语调应是沉重的,包含强烈的自我谴责意味。本文的一个重要情绪:

——忏悔—— 小结一第二组问题:(3—4小节)1.找出文章生动描写小兄弟对风筝

入迷的情状的语句,分析这些描

写流露出作者怎样的感情?2.用自己的话描述“风筝事件”,在

对我的描写中,流露了什么情感? 有一天,我忽然想起,似乎多日不很看见他了,但记得曾见他在后园拾枯竹。我恍然大悟似的,便跑向少有人去的一间堆积杂物的小屋去,推开门,果然就在尘封的什物堆中发见了他。他向着大方凳,坐在小凳上;便很惊惶地站了起来,失了色瑟缩着。大方凳旁靠着一个胡蝶风筝的竹骨,还没有糊上纸,凳上是一对做眼睛用的小风轮,正用红纸条装饰着,将要完工了。沉重的语调读出忏悔的感情!我在破获秘密的满足中,又很愤怒他的瞒了我的眼睛,这样苦心孤诣地来偷做没出息孩子的玩艺。我即刻伸手抓断了胡蝶的一支翅骨,又将风轮掷在地下,踏扁了。论长幼,论力气,他是都敌不过我的,我当然得到完全的胜利,于是傲然走出,留他绝望地站在小屋里。后来他怎样,我不知道,也没有留心。沉重的语调读出忏悔的感情!小兄弟入迷的情状描写得越细致生动,越加重对剥夺他放风筝权利的封建家规的控诉力量。这里隐含着对小兄弟的同情,对自己深深的自责。 鲁迅是在自责自己当年扮演了冷酷无情的精神虐杀者的角色,言辞中流露出了同情、后悔、自我谴责之意。第三组问题:(5—8小节) 1、看到一本外国的讲述儿童行为的书,

为什么说是“不幸”?2、文中所说的“精神虐杀的一幕”,具体

指前面的哪些事? 我不幸偶而看了一本外国的讲论儿童的书,才知道游戏是儿童最正当的行为,玩具是儿童的天使。于是二十年来毫不忆及的幼小时候对于精神的虐杀的这一幕,忽地在眼前展开,而我的心也仿佛同时变了铅块,很重很重地堕下去了。

但心又不竟堕下去而至于断绝,他只是很重很重地堕着、堕着。沉重的语调读出忏悔的感情!(趁热打铁:请品味“不幸”的含义。) 因为自己向来以为管小兄弟管得对,现在看到书上的道理,心情一下子沉重起来,受到惩罚了,对旧“我”来说,良心遭受了谴责,可以说“不幸”。

“我”不允许小兄弟放风筝,认为是“笑柄”、 “可鄙的”;发现小兄弟偷做风筝,“我”把他快要完工的风筝抓断踏扁了。核心问题探讨: 弟弟全然忘却,作者理当心情轻松,然而作者却说“我的心只得沉重着”,可见作者有点小题大做?甚至是“自作多情”? 1.作者是一位能够勇于反省、勇于自我谴责、勇于承担责任、家庭与社会责任感都极强的作家,不可能因为弟弟的忘却、无怨就会自我说谎,自我欺骗地认为自己无过了。

2.自己曾因观念的落后麻木了二十年,而弟弟一直麻木着,自甘受辱,受害而不自知以至完全忘却,作者为此感到悲哀。同时作者深知,弟弟的麻木是与整个社会观念的落后有密切关系的,想改变不是简单的事,因此“我的心 只得沉重着”。悲哀与沉重里包含对社会的谴责。(趁热打铁:请品味9-12段相关语句的含义。)第四组问题:(9—12小节)1、小兄弟说“有过这样的事吗?”时“我”为什

么不觉宽松反觉 “沉重”?2、末段语句:

为什么说“悲哀”是无可把握的?

为什么说“我倒不如躲到肃杀的严冬中去吧”?

“非常的寒威和冷气”除了形容天气之外, 有没有

别的意思?小结二:本文的另一个重要的情绪:

——悲哀——朗读时,语调应是沉重的,包含强烈的社会谴责意味。 被虐杀者的麻木使虐杀者可以

恣意妄为,这令人感到悲哀而沉重。

中国人的思想行为需要用科学的思

想来指导。

“我”要讨弟弟的宽恕,抚平他精神的创伤,

而弟弟却全然忘却,毫无怨恨,精神被虐杀而

不自知,“我”沉重的心情因无法补过而只能一

直沉重下去,这是怎样的悲哀啊。而这种悲哀

是意想不到的,所以说“无可把握的悲哀”,想

摆脱也不可能了。

“躲到肃杀的严冬中去”,就是不

要望见春天,不要望见风筝,这才能

忘却,才能摆脱。

我只感觉到“非常的寒威和冷气”

,不仅指当时的天气,而且指心头的

悲凉。

我小兄弟二十年前:撕风筝

风 筝(封建伦理扼杀童心)爱风筝(天性、童趣、童心)环 境回 忆(春日的温和)二十年后:后悔、愧疚、痛苦(觉 悟)全然忘却、毫无怨恨(麻木不仁)现实(肃杀的严冬)沉重无可把握的悲哀忏悔:我对弟弟的“精神的虐杀”

——自我谴责课堂总结课堂总结 ——文章中心的两个要点悲哀:弟弟自甘受辱、受辱而不知、

全然忘却 本文是一篇散文,它是从哪些角度来表达感情的,分别表达了怎样的感情?

1.从手足之情上看。

2.从游戏的意义上看。

3.从鲁迅的自省精神上看。

4.从小兄弟身受虐杀却毫无怨恨这种现象看。作品主题( 多方面的)《风筝》不仅是表现了人内心美好的感情,而且给人以深沉的思想力量.无论从哪个角度阅读,都有意在言外的收获。通过学习课文,你感悟最深的是什么呢?1.鲁迅的兄弟之情。2.揭示了“游戏对于儿童的意义— 游戏是儿童的天性,游戏使儿童活泼、健康、聪明。3.学习鲁迅严于解剖自己、严于自省、知错必改的精神。从儿童教育的角度去理解自由感悟——向生活延伸 名言:

天性犹如种子,它既能长出香花,也能生出毒草,所以我们要时时加以检查,以培养前者,清除后者。

——培根(英)

妙语仿写仿写下面精彩片段描写一个人入迷的情态:(外貌描写+爱好介绍+神态描写+动作描写+“我”的感受)

他那时大概十岁内外罢,多病,瘦得不堪,然而最喜欢风筝,自己买不起,我又不许放,他只得张着小嘴,呆看着空中出神,有时至于小半日。远处的蟹风筝突然落下来了,他惊呼;两个瓦片风筝的缠绕解开了,他高兴得跳跃。他的这些,在我看来都是笑柄,可鄙的。

请练习请练习简析下列句子的表达含义。

1、作者看到“远处有一二风筝浮动”感到“惊异和悲哀”,应如何理解?

2、为什么说“四面都还是严冬的肃杀,而久经诀别的故乡的久经逝去的春天,却就在这天空中荡漾了”?

1.根据课文,在括号中选择恰当的动词。

A、拉 B、抓 C、掷 D、扔 E、踩 F、踏

2.结合上下文,在文中划线处填上两个适当的成语,并解释。

① :

:

3.用一句话来概括本段的内容。

4.画出关于小兄弟的动作描写,并分析其中一处的作用。

5.文中的“我”为什么要毁坏小兄弟的风筝?作者在描写当时的“我”时故意把自己写得很粗暴,这又是为什么?

1找出文中的两个成语。

2.用一句话来概括本段的内容。

3.画出关于小兄弟的动作描写,并分析其中一处的作用。

4.文中的“我”为什么要毁坏小兄弟的风筝?作者在描写当时的“我”时有意突出自己的粗暴,这又是为什么?

阅读第4段,答题:、根据课文,在括号中选择恰当的动词。

A、拉 B、抓 C、掷 D、扔 E、踩 F、踏

、结合上下文,在文中划线处填上两个适当的成语,并解释。

① :

② :

、用一句话来概括本段的内容。

、画出关于小兄弟的动作描写,并分析其中一处的作用。

、文中的“我”为什么要毁坏小兄弟的风筝?作者在描写当时的“我”时故意把自己写得很粗暴,这又是为什么?

、根据课文,在括号中选择恰当的动词。

A、拉 B、抓 C、掷 D、扔 E、踩 F、踏

、结合上下文,在文中划线处填上两个适当的成语,并解释。

① :

② :

、用一句话来概括本段的内容。

、画出关于小兄弟的动作描写,并分析其中一处的作用。

、文中的“我”为什么要毁坏小兄弟的风筝?作者在描写当时的“我”时故意把自己写得很粗暴,这又是为什么?

、根据课文,在括号中选择恰当的动词。

A、拉 B、抓 C、掷 D、扔 E、踩 F、踏

、结合上下文,在文中划线处填上两个适当的成语,并解释。

① :

② :

、用一句话来概括本段的内容。

、画出关于小兄弟的动作描写,并分析其中一处的作用。

、文中的“我”为什么要毁坏小兄弟的风筝?作者在描写当时的“我”时故意把自己写得很粗暴,这又是为什么?

、根据课文,在括号中选择恰当的动词。

A、拉 B、抓 C、掷 D、扔 E、踩 F、踏

、结合上下文,在文中划线处填上两个适当的成语,并解释。

① :

② :

、用一句话来概括本段的内容。

、画出关于小兄弟的动作描写,并分析其中一处的作用。

、文中的“我”为什么要毁坏小兄弟的风筝?作者在描写当时的“我”时故意把自己写得很粗暴,这又是为什么?

1、“惊异”、“像旁听着别人的故事一样”是为了强调小兄弟 ,为什么会这样呢?

2、关于“全然忘却,毫无怨恨,又有什么宽恕之可言呢?”这一句的理解是

3、为什么作者对于小兄弟的回答不觉得宽松反而觉得“沉重”?

4、为什么作者说“我倒不如躲到肃杀的严冬中去吧?”“非常的寒威和冷气”,除了形容天气之外,有没有别的含义?

阅读9-12段,答题:童 真童 趣

课文中说: “游戏是儿童最正当是行为,玩具是儿童的天使。”你小时候也做过许多游戏,玩过不少玩具吧?选一个你最难忘的说给同学听听。扩展延伸:

了解作者: 《风筝》选自散文诗集《野草》。该集收录了鲁迅1924—1926年所作的23篇散文诗,主要是用曲折幽暗的象征手法表达20年代作者内心世界的苦闷和对现实社会的抗争。

《风筝》写于1925年1月24日,恰逢农历正月初一,发表后因其对传统的封建的儿童教育思想的强烈抨击,深受读者尤其是青少年读者的欢迎和喜爱。《风筝》背景知识 chà líng dīng xián wù bǐ 丫杈 伶仃 嫌恶 可鄙shí huáng sè shù什物 惊惶 瑟缩 宽恕zhì nüè duò yì掷 虐杀 堕 苦心孤诣qiáo cuì mú wú gōng chéng憔悴 模样 蜈蚣 惩罚xián 嫌恶 zhuàn 赚钱jué 诀别jué 决定jué 抉择duò 堕落zhuì 下坠shù 宽恕nù 愤怒形近字:shí什物什么shénè凶恶ě恶心wù嫌恶mó劳模mú模样多音字: 伶仃:孤独;没有依靠。文中指风筝少。憔悴:本指人瘦弱,面色不好看。文中指风筝色彩黯淡。 苦心孤诣:费尽心思钻研或经营。孤诣:别人所达不到的。诀别:分别(多指不易相见的离别)。嫌恶:厌恶。笑柄:可以拿来取笑的资料。可鄙:令人鄙视。虐杀:虐待人而致死。瑟缩:因寒冷、受惊而蜷缩或兼抖动。恍然大悟:形容忽然醒悟。惊惶:惊慌。肃杀(书)形容秋冬天气寒冷,草木枯落。比一比,看一看,谁的反应快!抢答题不是1、课文是介绍“风筝”这种工艺品的吗?线索2、“风筝”在课文中起什么作用?3、课文写作的时间是哪一年?你知道那时的中国还处在什么社会吗?1925年半封建半殖民地社会

风筝4、课文记叙了“我”毁掉了弟弟的( ),后来我知道自己( ),准备向弟弟道歉,而弟弟却( )。由此引发思考和深沉感慨。 错 了不记得了 记叙的顺序有三种,本文是哪一种?顺叙 倒叙 插叙 默读课文

整体感知整体把握——板书引路板书:扣住作者的情感脉络:沉重-悔恨-悲哀

观念:认为没出息

嫌恶

行为:

观念:

行为:寻求补过的方法

终究:求而不得,无法补过

毁坏风筝知道玩具是儿童的天使忏悔悲哀悲哀思考:1.为什么“我”不允许小兄弟放风筝?2.为什么不许小兄弟放风筝是“对于精神的虐杀”?3.鲁迅对待自己的错误的态度与一般人有什么不同?是没出息的孩子做的事“游戏是儿童最正当的行为,玩具是儿童的天使”对待自己当年的行为,深深地谴责自己。不因

自己当年的动机是好的,就原谅自己;不因时

间久远,就不了了之。他的心情是那么沉重,

可见他是多么严厉地解剖自己。合 作 探 究—— 质疑、合作、探究

1、作者看到“远处有一二风筝浮动”,为什么“在我是一种惊异和悲哀”?

惊异于北京竟在这样的季节放起风筝来了。“我”见风筝而悲哀,是因为想起小时候“精神的虐杀”的一幕,说“惊异和悲哀”,从结构上来说,是引出下文

有感情朗读课文1、2自然段2.“四面都还是严冬的肃杀,久经诀别的故乡的久经逝去的春天,却就在这天空中荡漾了”,为什么说春天“久经逝去”?为什么又说这春天就在北京的天空中荡漾了?

这里所说的“春天”,有特定的含义,是小时候的故乡的春天,是天空中有风筝的春天。现在,在北京,看见远处有一二风筝浮动,由风筝而联想到故乡风筝时节的春天气息,所以觉得这春天“就在这天空中荡漾了”。

朗 读你能读出明显表现出作者忏悔心情

的文字?

应用 情绪或语调读?沉重的朗读时,语调应是沉重的,包含强烈的自我谴责意味。本文的一个重要情绪:

——忏悔—— 小结一第二组问题:(3—4小节)1.找出文章生动描写小兄弟对风筝

入迷的情状的语句,分析这些描

写流露出作者怎样的感情?2.用自己的话描述“风筝事件”,在

对我的描写中,流露了什么情感? 有一天,我忽然想起,似乎多日不很看见他了,但记得曾见他在后园拾枯竹。我恍然大悟似的,便跑向少有人去的一间堆积杂物的小屋去,推开门,果然就在尘封的什物堆中发见了他。他向着大方凳,坐在小凳上;便很惊惶地站了起来,失了色瑟缩着。大方凳旁靠着一个胡蝶风筝的竹骨,还没有糊上纸,凳上是一对做眼睛用的小风轮,正用红纸条装饰着,将要完工了。沉重的语调读出忏悔的感情!我在破获秘密的满足中,又很愤怒他的瞒了我的眼睛,这样苦心孤诣地来偷做没出息孩子的玩艺。我即刻伸手抓断了胡蝶的一支翅骨,又将风轮掷在地下,踏扁了。论长幼,论力气,他是都敌不过我的,我当然得到完全的胜利,于是傲然走出,留他绝望地站在小屋里。后来他怎样,我不知道,也没有留心。沉重的语调读出忏悔的感情!小兄弟入迷的情状描写得越细致生动,越加重对剥夺他放风筝权利的封建家规的控诉力量。这里隐含着对小兄弟的同情,对自己深深的自责。 鲁迅是在自责自己当年扮演了冷酷无情的精神虐杀者的角色,言辞中流露出了同情、后悔、自我谴责之意。第三组问题:(5—8小节) 1、看到一本外国的讲述儿童行为的书,

为什么说是“不幸”?2、文中所说的“精神虐杀的一幕”,具体

指前面的哪些事? 我不幸偶而看了一本外国的讲论儿童的书,才知道游戏是儿童最正当的行为,玩具是儿童的天使。于是二十年来毫不忆及的幼小时候对于精神的虐杀的这一幕,忽地在眼前展开,而我的心也仿佛同时变了铅块,很重很重地堕下去了。

但心又不竟堕下去而至于断绝,他只是很重很重地堕着、堕着。沉重的语调读出忏悔的感情!(趁热打铁:请品味“不幸”的含义。) 因为自己向来以为管小兄弟管得对,现在看到书上的道理,心情一下子沉重起来,受到惩罚了,对旧“我”来说,良心遭受了谴责,可以说“不幸”。

“我”不允许小兄弟放风筝,认为是“笑柄”、 “可鄙的”;发现小兄弟偷做风筝,“我”把他快要完工的风筝抓断踏扁了。核心问题探讨: 弟弟全然忘却,作者理当心情轻松,然而作者却说“我的心只得沉重着”,可见作者有点小题大做?甚至是“自作多情”? 1.作者是一位能够勇于反省、勇于自我谴责、勇于承担责任、家庭与社会责任感都极强的作家,不可能因为弟弟的忘却、无怨就会自我说谎,自我欺骗地认为自己无过了。

2.自己曾因观念的落后麻木了二十年,而弟弟一直麻木着,自甘受辱,受害而不自知以至完全忘却,作者为此感到悲哀。同时作者深知,弟弟的麻木是与整个社会观念的落后有密切关系的,想改变不是简单的事,因此“我的心 只得沉重着”。悲哀与沉重里包含对社会的谴责。(趁热打铁:请品味9-12段相关语句的含义。)第四组问题:(9—12小节)1、小兄弟说“有过这样的事吗?”时“我”为什

么不觉宽松反觉 “沉重”?2、末段语句:

为什么说“悲哀”是无可把握的?

为什么说“我倒不如躲到肃杀的严冬中去吧”?

“非常的寒威和冷气”除了形容天气之外, 有没有

别的意思?小结二:本文的另一个重要的情绪:

——悲哀——朗读时,语调应是沉重的,包含强烈的社会谴责意味。 被虐杀者的麻木使虐杀者可以

恣意妄为,这令人感到悲哀而沉重。

中国人的思想行为需要用科学的思

想来指导。

“我”要讨弟弟的宽恕,抚平他精神的创伤,

而弟弟却全然忘却,毫无怨恨,精神被虐杀而

不自知,“我”沉重的心情因无法补过而只能一

直沉重下去,这是怎样的悲哀啊。而这种悲哀

是意想不到的,所以说“无可把握的悲哀”,想

摆脱也不可能了。

“躲到肃杀的严冬中去”,就是不

要望见春天,不要望见风筝,这才能

忘却,才能摆脱。

我只感觉到“非常的寒威和冷气”

,不仅指当时的天气,而且指心头的

悲凉。

我小兄弟二十年前:撕风筝

风 筝(封建伦理扼杀童心)爱风筝(天性、童趣、童心)环 境回 忆(春日的温和)二十年后:后悔、愧疚、痛苦(觉 悟)全然忘却、毫无怨恨(麻木不仁)现实(肃杀的严冬)沉重无可把握的悲哀忏悔:我对弟弟的“精神的虐杀”

——自我谴责课堂总结课堂总结 ——文章中心的两个要点悲哀:弟弟自甘受辱、受辱而不知、

全然忘却 本文是一篇散文,它是从哪些角度来表达感情的,分别表达了怎样的感情?

1.从手足之情上看。

2.从游戏的意义上看。

3.从鲁迅的自省精神上看。

4.从小兄弟身受虐杀却毫无怨恨这种现象看。作品主题( 多方面的)《风筝》不仅是表现了人内心美好的感情,而且给人以深沉的思想力量.无论从哪个角度阅读,都有意在言外的收获。通过学习课文,你感悟最深的是什么呢?1.鲁迅的兄弟之情。2.揭示了“游戏对于儿童的意义— 游戏是儿童的天性,游戏使儿童活泼、健康、聪明。3.学习鲁迅严于解剖自己、严于自省、知错必改的精神。从儿童教育的角度去理解自由感悟——向生活延伸 名言:

天性犹如种子,它既能长出香花,也能生出毒草,所以我们要时时加以检查,以培养前者,清除后者。

——培根(英)

妙语仿写仿写下面精彩片段描写一个人入迷的情态:(外貌描写+爱好介绍+神态描写+动作描写+“我”的感受)

他那时大概十岁内外罢,多病,瘦得不堪,然而最喜欢风筝,自己买不起,我又不许放,他只得张着小嘴,呆看着空中出神,有时至于小半日。远处的蟹风筝突然落下来了,他惊呼;两个瓦片风筝的缠绕解开了,他高兴得跳跃。他的这些,在我看来都是笑柄,可鄙的。

请练习请练习简析下列句子的表达含义。

1、作者看到“远处有一二风筝浮动”感到“惊异和悲哀”,应如何理解?

2、为什么说“四面都还是严冬的肃杀,而久经诀别的故乡的久经逝去的春天,却就在这天空中荡漾了”?

1.根据课文,在括号中选择恰当的动词。

A、拉 B、抓 C、掷 D、扔 E、踩 F、踏

2.结合上下文,在文中划线处填上两个适当的成语,并解释。

① :

:

3.用一句话来概括本段的内容。

4.画出关于小兄弟的动作描写,并分析其中一处的作用。

5.文中的“我”为什么要毁坏小兄弟的风筝?作者在描写当时的“我”时故意把自己写得很粗暴,这又是为什么?

1找出文中的两个成语。

2.用一句话来概括本段的内容。

3.画出关于小兄弟的动作描写,并分析其中一处的作用。

4.文中的“我”为什么要毁坏小兄弟的风筝?作者在描写当时的“我”时有意突出自己的粗暴,这又是为什么?

阅读第4段,答题:、根据课文,在括号中选择恰当的动词。

A、拉 B、抓 C、掷 D、扔 E、踩 F、踏

、结合上下文,在文中划线处填上两个适当的成语,并解释。

① :

② :

、用一句话来概括本段的内容。

、画出关于小兄弟的动作描写,并分析其中一处的作用。

、文中的“我”为什么要毁坏小兄弟的风筝?作者在描写当时的“我”时故意把自己写得很粗暴,这又是为什么?

、根据课文,在括号中选择恰当的动词。

A、拉 B、抓 C、掷 D、扔 E、踩 F、踏

、结合上下文,在文中划线处填上两个适当的成语,并解释。

① :

② :

、用一句话来概括本段的内容。

、画出关于小兄弟的动作描写,并分析其中一处的作用。

、文中的“我”为什么要毁坏小兄弟的风筝?作者在描写当时的“我”时故意把自己写得很粗暴,这又是为什么?

、根据课文,在括号中选择恰当的动词。

A、拉 B、抓 C、掷 D、扔 E、踩 F、踏

、结合上下文,在文中划线处填上两个适当的成语,并解释。

① :

② :

、用一句话来概括本段的内容。

、画出关于小兄弟的动作描写,并分析其中一处的作用。

、文中的“我”为什么要毁坏小兄弟的风筝?作者在描写当时的“我”时故意把自己写得很粗暴,这又是为什么?

、根据课文,在括号中选择恰当的动词。

A、拉 B、抓 C、掷 D、扔 E、踩 F、踏

、结合上下文,在文中划线处填上两个适当的成语,并解释。

① :

② :

、用一句话来概括本段的内容。

、画出关于小兄弟的动作描写,并分析其中一处的作用。

、文中的“我”为什么要毁坏小兄弟的风筝?作者在描写当时的“我”时故意把自己写得很粗暴,这又是为什么?

1、“惊异”、“像旁听着别人的故事一样”是为了强调小兄弟 ,为什么会这样呢?

2、关于“全然忘却,毫无怨恨,又有什么宽恕之可言呢?”这一句的理解是

3、为什么作者对于小兄弟的回答不觉得宽松反而觉得“沉重”?

4、为什么作者说“我倒不如躲到肃杀的严冬中去吧?”“非常的寒威和冷气”,除了形容天气之外,有没有别的含义?

阅读9-12段,答题:童 真童 趣

课文中说: “游戏是儿童最正当是行为,玩具是儿童的天使。”你小时候也做过许多游戏,玩过不少玩具吧?选一个你最难忘的说给同学听听。扩展延伸:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 走一步,再走一步

- 2 生命,生命

- 3 在山的那边(王家新)

- 4 石缝间的生命

- 5 童趣

- 6 《论语》十则

- 第二单元

- 7 风筝

- 8 祖父、后园和我

- 9 冬夜的灯光

- 10 散步

- 11 诗两首

- 12 《世说新语》两则

- 第三单元

- 13 春

- 14 济南的冬天

- 15 海滨仲夏夜

- 16 秋天

- 17 奔落的雪原

- 18 古代诗歌五首

- 第四单元

- 19 莺

- 20 看云识天气

- 21 斜塔上的实验

- 22 月亮上的足迹

- 23 科学24小时

- 24 山市

- 第五单元

- 25 皇帝的新装

- 26 郭沫若诗两首

- 27 女娲造人

- 28 盲孩子和他的影子

- 29 《伊索寓言》两则

- 30 古代寓言两则

- 课外古诗词背诵

- 龟虽寿

- 过故人庄

- 夜雨寄北

- 泊秦淮

- 浣溪沙

- 过松源晨饮漆公店

- 如梦令

- 观书有感

- 名著导读

- 爱的教育

- 繁星

- 春水

- 伊索寓言