第一节区域和区域差异

图片预览

文档简介

课件77张PPT。第一节 区域和区域差异课程标准 1.了解区域的含义。

2.以两个不同区域为例,比较自然环境、人类活动的区域差异。

学习目标

了解:1. 区域的概念、类型和划分。

2.中国三大自然区、三大经济地带的划分。

理解:中国三大自然区、三大经济地带的基本特征及其差异。

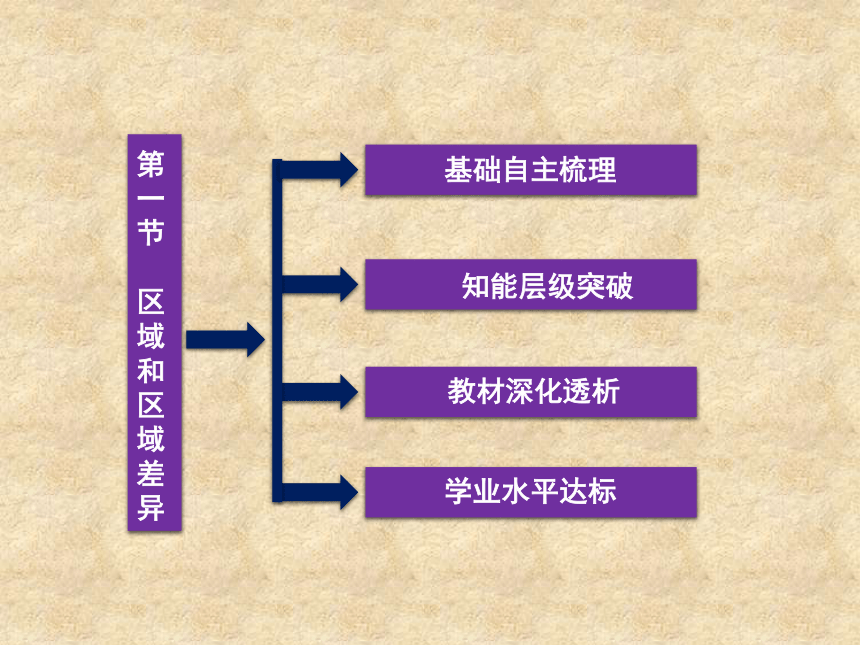

应用:通过对有关区域差异的比较,学会分析形成区域差异的原因,掌握综合分析的方法。 知能层级突破教材深化透析学业水平达标基础自主梳理第一节 区域和区域差异基础自主梳理一、区域和区域差异

1.区域

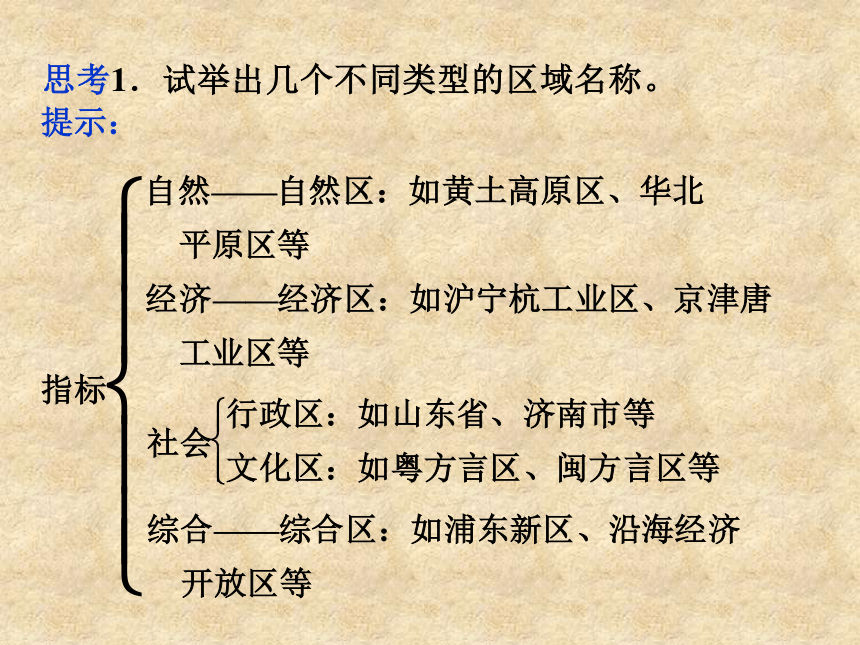

(1)含义:指一定范围的_________,具有一定的__________,是一个______________。地理空间地理位置可度量的实体明确过渡相对一致单一综合性思考1.试举出几个不同类型的区域名称。2.区域差异

(1)含义:两个或多个区域之间的差别。

(2)研究方法:比较区域发展的______条件、_________条件,分析它们对区域社会发展的影响。

(3)意义:为选择区域_________、调整区域___________和空间结构提供依据。自然社会经济发展方向产业结构思考

2.分析中国每个自然区的地理特征时,主要选取哪些指标?这些指标在空间上有什么分布特点?

提示:在分析中国各自然区的地理特征时,主要选取形成区域差异的地形、气候、水文、植被、土壤等指标进行分析。其中地形和气候是决定自然区域差异的基本因素。

(1)地形:我国地势西高东低,呈三级阶梯状分布。

(2)气候:降水,年降水量自东南向西北递减。气温,年平均气温的分布自南向北递减,但由于地貌的影响,等温线在青藏高原区出现转向。二、中国三大自然区的自然差异

1.自然区域差异

(1)根本原因:_________、________和海拔高度的差异。

(2)划分依据:地形、气候、水文、土壤、植被等。其中______和气候是决定自然区域差异的基本因素,土壤和_____则是自然区域的标志。纬度位置海陆分布地形植被2.三大自然区地理特征低高明显二一季风温带大陆性高寒外流大气降水内流山地冰雪融水少气温干湿状况垂直地带性三、中国三大自然区人类活动的差异发达落后水源荒漠化气温崎岖思考

3.为什么青藏地区的人口、城市多分布在河谷地带?

提示:青藏高原海拔高,气温低,空气稀薄,不利于人类活动的开展,而河谷地带海拔相对较低,气温相对较高,且水源充足。 四、东部季风区的内部差异

1.东部季风区的南北差异温带季风平原和高原结冰热带、亚热带季风平原、低山和丘陵不结冰2.南北差异对人类活动的影响两年三熟一年三熟旱地水田棉花温带亚热带和热带坡度小坡度大雨水排泄内河航运面食米食繁杂重工业轻工业思考

4.南米北面体现了我国粮食生产的地域差异,长江中下游平原是我国主要的稻米产区,其发展水稻种植业的条件有哪些?

提示:长江中下游平原水热充沛,雨热同期,符合水稻的生长条件;人口稠密,地块较小,而水稻管理需要大量劳动力,可以满足水稻精耕细作的需要;水稻单产较高,可以满足较多人口的生活需要。五、中国三个经济地带的区域差异

1.经济发展的差异

(1)经济发展水平:____________最高,_____________最低,东、中、西部_____排列,差距在逐渐______。

(2)经济发展速度:东部经济发展速度____,中、西部经济发展速度_________。东部经济地带西部经济地带梯度扩大快相对缓慢2.形成原因

(1)区域位置差异

①东部经济地带面向大海,具有便利的_________,地势平坦,区内及______联系比较便捷。

②中、西部经济地带距海较远,地形、地质条件复杂,大部分地区___________。

(2)历史背景和开放顺序

从历史上看,中国文化、经济和政治中心有____趋势。

改革开放首先从__________地区开始。海运优势区际交通不便东移东部沿海思考

5.2005年东、中、西经济地带的发展速度出现了什么变化?原因是什么?

提示:2005年,西部经济地带的经济发展速度明显快于东部和中部,这主要受国家实行“西部大开发”政策的影响。 知能层级突破知识精析

1.图示理解区域含义整体性——区域各组成要素间相互作用、相互影响而构成一个整体;差异性——任何一个区域都有自己的特性,不同区域有差异;开放性——任何区域都不是、也不可能是独立存在的,都必须与其他区域发生各种联系。

要注意联系地方区域划分的实例,理解“区域”和“区域差异”,掌握概念的组成要素和特点。2.认识一个区域,是区域分析的基础。根据区域的内涵和特点,要从以下五个方面认识区域:

(1)确定类型,即看该区域是按什么标准划分的,是什么类型,这是认识区域的第一步,起到定向作用。

(2)区位特征,也就是看该区域在何位置,与周围的区域有何联系。

(3)区内共性,即分析区内各要素之间的联系。

(4)区间差异,即比较该区域与其他区域在自然环境、经济发展之间的不同。

(5)边界形状,这主要是记忆该区域的轮廓特征,以便准确而迅速地确认。例如,山西省呈平行四边形,宁夏为菱形等。 读下图,回答(1)~(2)题。

(1)该图能正确表达出来的区域特征是( )

A.区域具有一定的面积、形状和边界

B.区域内部的特定性质相对一致

C.区域可划分为下一级区域

D.区域的边界是明确的(2)半干旱地区多是草原放牧区,湿润半湿润地区多是农业区,这反映出地理环境影响着区域的

( )

A.发展水平 B.生活特点

C.发展方向 D.发展条件【解析】 本题主要考查区域的特征。解答本题应注意以下几点:(1)图中反映了不同干湿地区多年平均降水量范围不同,体现了区域内部特定性质相对一致。(2)不同的干湿地区有不同的生产类型,说明地理环境的差异影响区域的发展方向。

【答案】 (1)B (2)C学以致用A.作为一个实体,区域包含自然、经济、社会方面的许多要素

B.一个区域内各要素之间有内在的、本质的联系,外部形态特征不一定相似

C.区域的范围有大有小,级别有高有低

D.区域划分的指标有自然、经济和社会等某一方面的,也有综合性的解析:选B。本题主要考查有关区域的特点及区域划分的指标。区域的特点是:①作为一个实体,区域包含自然、经济、社会方面的许多要素。一个区域内各要素之间有内在的、本质的联系,外部形态特征也相似。②区域的范围有大有小,级别有高有低。区域划分的指标有自然、经济和社会等某一方面的,也有综合性的。由此可见,B项是符合题目要求的。知识精析

区域差异既包括自然地理要素的差异,也包括人文地理要素的差异,在进行区域差异比较时可从下表所示方面加以分析: 阅读我国甲、乙、丙三城市位置、海拔、气候、土地利用、农作物等相关材料,填表并完成下列问题。(1)根据表内已提供的地理信息及地理环境中各要素相互联系、相互作用、相互制约的关系进行分析,将下列各项目资料中的英文字母代号,填入表内相应的空格中。

①年日照时数

A.1239.2 B.1970.6 C.3005.3

②1月平均气温

A.-2.3 B.3.6 C.5.6③年均降水量

A.453.9 B.976 C.1400.7

④所在农业区主要土地利用类型

A.水田为主的耕地(地势较高)

B.水田为主的耕地(地势较低)

C.草地

⑤所在农业区主要农作物

A.水稻、甘蔗等 B.青稞、油菜等 C.水稻、茶叶等(2)从表中资料分析甲、丙两城市所在农业区发展农业的条件:

甲:________________________________________________________________________;

丙:________________________________________________________________________。【解析】 解答本题关键在于确定甲、乙、丙三城市的具体位置;由三地坐标可知甲(91°E,30°N)应在青藏高原上,乙(104°E,31°N)应位于四川盆地内,丙(120°E,30.2°N)应位于长江三角洲。由此可知日照时数:青藏高原由于地势高,天气晴朗,日照时数最多;四川盆地由于地处盆地内,多云雾,应最少。1月均温:青藏高原上地势高,气温应最低;四川盆地内气温应最高。年降水量:长江三角洲地处沿海,降水量最多;而青藏高原上则降水量最少。由此对农业土地利用及农业主要作物也可依次判断。对于第(2)题,只要在第(1)题的基础上加以概括即可。【答案】 (1)①C A B ②A C B ③A B C ④C A B ⑤B A C

(2)海拔高,热量不足(或高寒),不利于谷类作物生长;太阳辐射量多,日照时间长,草场辽阔,有利于牧业发展 地势低平,水热资源丰富(或气候温暖湿润),有利于农业发展2.(2011年江苏百校联考)不同区域形成的因素不同,区域特征相差也很大,结合“中国政区图”,完成(1)~(3)题。学以致用(1)甲区域和乙区域相比,气候的差异是( )

A.甲区域作物生长期较长

B.甲区域降水较少

C.乙区域大陆性较强

D.甲区域高温多雨

(2)符合乙区域土地特点的是( )

A.广泛分布在此地区的水稻土是有机质含量较高的土壤

B.人口稠密,耕地较为集中

C.人均耕地高于全国平均水平

D.耕地中旱地所占比重大(3)丁省与丙省相比( )

A.劳动力资源丰富

B.陆地交通便捷

C.第一产业比重小

D.第三产业比重小解析:第(1)题,甲区域为温带季风气候,乙区域为亚热带季风气候,甲区域降水较少。第2题,乙区域人口稠密,人均耕地少,以水田为主,分布较为分散。第3题,丁省为青海省,地处青藏高原,与丙省山东省相比,经济较落后,第三产业比重小。

答案:(1)B (2)A (3)D知识精析

1. 我国三大自然区的区域差异2.我国三大经济地带的区域差异 如图是我国三大自然区及其内部分区示意图。读图,回答下列问题。(1)三大自然区划分的依据是( )

A.植被和土壤 B .土壤和气候

C.气候和地貌 D.地貌和植被

(2)从三大自然区的角度看,a、b、c、d属于我国的________区,该区与其他两区的最大差异是________。该区域的气候对农业生产的有利之处是________,不利之处是________。(3)在a、b、c、d所组成的大区内,由于________条件的差异,其作物的熟制和主要农作物也存在着差异,请完成下表。(4)c、f两处因________条件的不同,植被出现了明显的差异,e处植被以________为主,f处植被以________为主。

(5)g区的农业以________业为主,最著名的农作物是________。【解析】 根据气候、地貌条件的差异,可把我国分为三大自然区,即东部季风区、西北干旱半干旱区、青藏高寒区。图中的a、b、c、d位于受夏季风影响明显的地区,属于东部季风区。季风气候最显著的特点是雨热同期,但由于季风的变率较大,该区也是世界上水旱灾害发生较频繁的地区之一。由于该区跨纬度较广,南北热量条件有较大差异,自南向北作物的生长期越来越短,作物的品种也不相同。e、f属于我国的西北干旱半干旱区,因距海远近的不同,两地降水量有明显的差异:东部降水量丰富的地方,植被以草原为主,越往西降水量越少,植被也逐渐过渡为荒漠。g是青藏高寒区,该地植被以高山草甸为主,因此农业以畜牧业为主;在河谷地区,由于热量条件相对优越,可发展河谷农业,其中最著名的农作物是青稞。 【答案】 (1)C (2)东部季风 该区受夏季风的影响明显 夏季高温多雨,雨热同期 多旱涝灾害 (3)热量 见下表:(4)降水 草原 荒漠 (5)畜牧 青稞学以致用

3.阅读下列材料,回答问题。

材料1:材料2:东、中、西部地区人均GDP(单位:元)。(1)三大经济地带在许多方面都有差别,其中比较突出的两个方面是________和________。

(2)从表中数据可以看出:________部最发达,________部次之,________部较落后。

(3)从图中还可看出,经济发展速度最快的是________部,________部次之,________部较慢。

(4)进入20世纪80年代以来,三大地带的经济发展水平有何变化?

(5)根据材料结合区域产业结构有关理论分析,________地区农业经济占的比重最大,________地区城市化水平最高。解析:由图中曲线的变化及表格中的数据变化可知,东部经济最发达,农业产值所占比重最小,城市化水平最高;西部经济发展水平最低,经济发展速度最慢,农业产值比重最大。

答案:(1)经济发展水平 经济发展速度

(2)东 中 西 (3)东 中 西

(4)都在提高,但三者差距逐渐扩大。 (5)西部 东部教材深化透析1.图1-1-1 中国三大自然区

西北干旱半干旱区与东部季风区之间大致以400 mm年等降水量线为界;青藏高寒区的北部以昆仑山—阿尔金山—祁连山与西北干旱半干旱区为界,东部以3000 m等高线与东部季风区为界。2.图1-1-5 青藏高寒区的湖泊和冰川

本组图由两幅图组成。左图为纳木错(湖泊)的景观,右图为长江源头的冰塔林(冰川)景观。纳木错为中国第二大咸水湖,也是世界上海拔最高的大湖,属于内流区域;长江源头的冰塔林属于外流区域。这说明青藏高寒区是内流区和外流区兼具的区域。3.图1-1-6 不同自然区的农业景观

本组图由两幅图片组成,上为东部季风区的种植业,下为西北干旱半干旱区的畜牧业。东部季风区气候湿润,地形平坦,土壤肥沃,水源充足,成为我国主要的农耕区。西北干旱半干旱区深居内陆,气候干旱,水源缺乏,是我国天然草场的分布区,依靠本地区的草场,发展畜牧业。4.图1-1-7 东部季风区

(1)在图中找出东部季风区与西北干旱半干旱区、青藏高寒区的分界线,了解东部季风区的范围。

(2)在图中找出1月平均气温0℃等温线和800 mm年等降水量线和日平均气温≥10℃积温4500℃等值线,可以看出它们大致与秦岭—淮河一线吻合。(3)联系初中地理,我们又知道1月平均气温0℃等温线、800 mm年等降水量线和4500℃等积温线又与温带与亚热带的分界线、湿润与半湿润地区的分界线、常绿阔叶林与落叶阔叶林的分界线、旱地与水田的分界线、河流有无冰期的分界线大体一致。

由此可见,秦岭—淮河一线是我国东部季风区的一条重要的地理分界线,以此为界,将我国东部季风区划分为南方与北方两部分。5.图1-1-8 东部季风区内部差异

(1)对照本图与图1-1-7,可知大体以日平均气温≥10℃积温3200℃、4500℃、7500℃等积温线可将东部季风区自北向南划分为东北温带湿润半湿润地区、华北暖温带湿润半湿润地区、华中华南亚热带湿润地区、华南热带湿润地区。(2)东部季风区内部的亚区名称有其规律,其名称由位置、温度带、干湿地区三部分组成。自南向北因纬度位置变化的气温(热量)的变化是东部季风区内部区域差异的主导因素,自南而北其位置分别为华南、华中、华北、东北,对应的温度带分别为热带、亚热带、暖温带、温带。另外秦岭—淮河以南的两亚区均为湿润地区,以北的两个亚区均为半湿润地区。

(3)图中还从季节变化、气候、植被等方面列出了各亚区的典型特征。6.图1-1-14 中国三个经济地带人均地区生产总值的比较

地区生产总值(简称GDP)是衡量一个地区经济发展实力或竞争力大小最基本的总量指标,反映了该地区在一定时期内生产活动的最终成果。人均地区生产总值则可以更好地反映一个地区经济发展的水平。读图可知,从动态看,无论东部、中部还是西部从1996年到2005年间,随着时间的推移,其人均地区生产总值都呈增长趋势;从静态看,每一年份的人均地区生产总值都是东部>中部>西部,说明三个经济地带经济发展水平存在差距,东部最发达,中部次之,西部较落后。7.表1-1-2 中国三个经济地带地区生产总值占全国比重的变化(%)

纵看每一年份,三个地带地区生产总值占全国的比重都是东部>中部>西部,横看从1998年到2005年三个经济地带地区生产总值占全国比重的变化是东部逐年增加,中部和西部逐渐降低。三个地带经济发展的差异可总结为下表。8.图1-1-17 坎儿井示意

本图直观表现了坎儿井的结构。读图时应注意两点:

(1)坎儿井的组成及各部分的作用:坎儿井由竖井、暗渠、明渠、蓄水池等组成。暗渠是在地下开凿的输水道,用于将地下水引到地面;在暗渠流经的地方,每隔几十米开挖一个通向地面的竖井,用来通风和取出砂石,也便于修理暗渠;暗渠和明渠的接头处为蓄水池,为蓄水用,又可减缓暗渠水流的冲力。(2)结合该地区的自然环境特点,理解修建该特殊引水工程的意义:吐鲁番盆地气候干旱,降水稀少,而高山冰雪融水下渗顺地势流向低处补给地下水。这里地下水丰富,在引水发展灌溉农业时,当地人们想出了修建坎儿井引水的办法,来减少水分蒸发消耗。通过这个案例的研究,主要是掌握认识区域差异的基本方法。进行区域差异比较,最常用的方法是列表比较法。一般根据划分区域的依据,确定比较的内容,一般自然地理区域的比较主要从地形(地形类型、地势起伏状况)、气候(类型、特点及成因)、植被(类型及覆盖率)、水文(径流多少、流量的变化、水力资源)、土壤(类型、肥力状况)、矿产(丰歉程度及主要矿产资源)几方面进行比较;而经济地理区域的比较则主要从经济发展水平(国内生产总值、人均国内生产总值)、经济发展速度、发展经济的条件(自然、社会经济方面)等方面进行比较。四川盆地和吐鲁番盆地地理环境的差异列表比较如下:

2.以两个不同区域为例,比较自然环境、人类活动的区域差异。

学习目标

了解:1. 区域的概念、类型和划分。

2.中国三大自然区、三大经济地带的划分。

理解:中国三大自然区、三大经济地带的基本特征及其差异。

应用:通过对有关区域差异的比较,学会分析形成区域差异的原因,掌握综合分析的方法。 知能层级突破教材深化透析学业水平达标基础自主梳理第一节 区域和区域差异基础自主梳理一、区域和区域差异

1.区域

(1)含义:指一定范围的_________,具有一定的__________,是一个______________。地理空间地理位置可度量的实体明确过渡相对一致单一综合性思考1.试举出几个不同类型的区域名称。2.区域差异

(1)含义:两个或多个区域之间的差别。

(2)研究方法:比较区域发展的______条件、_________条件,分析它们对区域社会发展的影响。

(3)意义:为选择区域_________、调整区域___________和空间结构提供依据。自然社会经济发展方向产业结构思考

2.分析中国每个自然区的地理特征时,主要选取哪些指标?这些指标在空间上有什么分布特点?

提示:在分析中国各自然区的地理特征时,主要选取形成区域差异的地形、气候、水文、植被、土壤等指标进行分析。其中地形和气候是决定自然区域差异的基本因素。

(1)地形:我国地势西高东低,呈三级阶梯状分布。

(2)气候:降水,年降水量自东南向西北递减。气温,年平均气温的分布自南向北递减,但由于地貌的影响,等温线在青藏高原区出现转向。二、中国三大自然区的自然差异

1.自然区域差异

(1)根本原因:_________、________和海拔高度的差异。

(2)划分依据:地形、气候、水文、土壤、植被等。其中______和气候是决定自然区域差异的基本因素,土壤和_____则是自然区域的标志。纬度位置海陆分布地形植被2.三大自然区地理特征低高明显二一季风温带大陆性高寒外流大气降水内流山地冰雪融水少气温干湿状况垂直地带性三、中国三大自然区人类活动的差异发达落后水源荒漠化气温崎岖思考

3.为什么青藏地区的人口、城市多分布在河谷地带?

提示:青藏高原海拔高,气温低,空气稀薄,不利于人类活动的开展,而河谷地带海拔相对较低,气温相对较高,且水源充足。 四、东部季风区的内部差异

1.东部季风区的南北差异温带季风平原和高原结冰热带、亚热带季风平原、低山和丘陵不结冰2.南北差异对人类活动的影响两年三熟一年三熟旱地水田棉花温带亚热带和热带坡度小坡度大雨水排泄内河航运面食米食繁杂重工业轻工业思考

4.南米北面体现了我国粮食生产的地域差异,长江中下游平原是我国主要的稻米产区,其发展水稻种植业的条件有哪些?

提示:长江中下游平原水热充沛,雨热同期,符合水稻的生长条件;人口稠密,地块较小,而水稻管理需要大量劳动力,可以满足水稻精耕细作的需要;水稻单产较高,可以满足较多人口的生活需要。五、中国三个经济地带的区域差异

1.经济发展的差异

(1)经济发展水平:____________最高,_____________最低,东、中、西部_____排列,差距在逐渐______。

(2)经济发展速度:东部经济发展速度____,中、西部经济发展速度_________。东部经济地带西部经济地带梯度扩大快相对缓慢2.形成原因

(1)区域位置差异

①东部经济地带面向大海,具有便利的_________,地势平坦,区内及______联系比较便捷。

②中、西部经济地带距海较远,地形、地质条件复杂,大部分地区___________。

(2)历史背景和开放顺序

从历史上看,中国文化、经济和政治中心有____趋势。

改革开放首先从__________地区开始。海运优势区际交通不便东移东部沿海思考

5.2005年东、中、西经济地带的发展速度出现了什么变化?原因是什么?

提示:2005年,西部经济地带的经济发展速度明显快于东部和中部,这主要受国家实行“西部大开发”政策的影响。 知能层级突破知识精析

1.图示理解区域含义整体性——区域各组成要素间相互作用、相互影响而构成一个整体;差异性——任何一个区域都有自己的特性,不同区域有差异;开放性——任何区域都不是、也不可能是独立存在的,都必须与其他区域发生各种联系。

要注意联系地方区域划分的实例,理解“区域”和“区域差异”,掌握概念的组成要素和特点。2.认识一个区域,是区域分析的基础。根据区域的内涵和特点,要从以下五个方面认识区域:

(1)确定类型,即看该区域是按什么标准划分的,是什么类型,这是认识区域的第一步,起到定向作用。

(2)区位特征,也就是看该区域在何位置,与周围的区域有何联系。

(3)区内共性,即分析区内各要素之间的联系。

(4)区间差异,即比较该区域与其他区域在自然环境、经济发展之间的不同。

(5)边界形状,这主要是记忆该区域的轮廓特征,以便准确而迅速地确认。例如,山西省呈平行四边形,宁夏为菱形等。 读下图,回答(1)~(2)题。

(1)该图能正确表达出来的区域特征是( )

A.区域具有一定的面积、形状和边界

B.区域内部的特定性质相对一致

C.区域可划分为下一级区域

D.区域的边界是明确的(2)半干旱地区多是草原放牧区,湿润半湿润地区多是农业区,这反映出地理环境影响着区域的

( )

A.发展水平 B.生活特点

C.发展方向 D.发展条件【解析】 本题主要考查区域的特征。解答本题应注意以下几点:(1)图中反映了不同干湿地区多年平均降水量范围不同,体现了区域内部特定性质相对一致。(2)不同的干湿地区有不同的生产类型,说明地理环境的差异影响区域的发展方向。

【答案】 (1)B (2)C学以致用A.作为一个实体,区域包含自然、经济、社会方面的许多要素

B.一个区域内各要素之间有内在的、本质的联系,外部形态特征不一定相似

C.区域的范围有大有小,级别有高有低

D.区域划分的指标有自然、经济和社会等某一方面的,也有综合性的解析:选B。本题主要考查有关区域的特点及区域划分的指标。区域的特点是:①作为一个实体,区域包含自然、经济、社会方面的许多要素。一个区域内各要素之间有内在的、本质的联系,外部形态特征也相似。②区域的范围有大有小,级别有高有低。区域划分的指标有自然、经济和社会等某一方面的,也有综合性的。由此可见,B项是符合题目要求的。知识精析

区域差异既包括自然地理要素的差异,也包括人文地理要素的差异,在进行区域差异比较时可从下表所示方面加以分析: 阅读我国甲、乙、丙三城市位置、海拔、气候、土地利用、农作物等相关材料,填表并完成下列问题。(1)根据表内已提供的地理信息及地理环境中各要素相互联系、相互作用、相互制约的关系进行分析,将下列各项目资料中的英文字母代号,填入表内相应的空格中。

①年日照时数

A.1239.2 B.1970.6 C.3005.3

②1月平均气温

A.-2.3 B.3.6 C.5.6③年均降水量

A.453.9 B.976 C.1400.7

④所在农业区主要土地利用类型

A.水田为主的耕地(地势较高)

B.水田为主的耕地(地势较低)

C.草地

⑤所在农业区主要农作物

A.水稻、甘蔗等 B.青稞、油菜等 C.水稻、茶叶等(2)从表中资料分析甲、丙两城市所在农业区发展农业的条件:

甲:________________________________________________________________________;

丙:________________________________________________________________________。【解析】 解答本题关键在于确定甲、乙、丙三城市的具体位置;由三地坐标可知甲(91°E,30°N)应在青藏高原上,乙(104°E,31°N)应位于四川盆地内,丙(120°E,30.2°N)应位于长江三角洲。由此可知日照时数:青藏高原由于地势高,天气晴朗,日照时数最多;四川盆地由于地处盆地内,多云雾,应最少。1月均温:青藏高原上地势高,气温应最低;四川盆地内气温应最高。年降水量:长江三角洲地处沿海,降水量最多;而青藏高原上则降水量最少。由此对农业土地利用及农业主要作物也可依次判断。对于第(2)题,只要在第(1)题的基础上加以概括即可。【答案】 (1)①C A B ②A C B ③A B C ④C A B ⑤B A C

(2)海拔高,热量不足(或高寒),不利于谷类作物生长;太阳辐射量多,日照时间长,草场辽阔,有利于牧业发展 地势低平,水热资源丰富(或气候温暖湿润),有利于农业发展2.(2011年江苏百校联考)不同区域形成的因素不同,区域特征相差也很大,结合“中国政区图”,完成(1)~(3)题。学以致用(1)甲区域和乙区域相比,气候的差异是( )

A.甲区域作物生长期较长

B.甲区域降水较少

C.乙区域大陆性较强

D.甲区域高温多雨

(2)符合乙区域土地特点的是( )

A.广泛分布在此地区的水稻土是有机质含量较高的土壤

B.人口稠密,耕地较为集中

C.人均耕地高于全国平均水平

D.耕地中旱地所占比重大(3)丁省与丙省相比( )

A.劳动力资源丰富

B.陆地交通便捷

C.第一产业比重小

D.第三产业比重小解析:第(1)题,甲区域为温带季风气候,乙区域为亚热带季风气候,甲区域降水较少。第2题,乙区域人口稠密,人均耕地少,以水田为主,分布较为分散。第3题,丁省为青海省,地处青藏高原,与丙省山东省相比,经济较落后,第三产业比重小。

答案:(1)B (2)A (3)D知识精析

1. 我国三大自然区的区域差异2.我国三大经济地带的区域差异 如图是我国三大自然区及其内部分区示意图。读图,回答下列问题。(1)三大自然区划分的依据是( )

A.植被和土壤 B .土壤和气候

C.气候和地貌 D.地貌和植被

(2)从三大自然区的角度看,a、b、c、d属于我国的________区,该区与其他两区的最大差异是________。该区域的气候对农业生产的有利之处是________,不利之处是________。(3)在a、b、c、d所组成的大区内,由于________条件的差异,其作物的熟制和主要农作物也存在着差异,请完成下表。(4)c、f两处因________条件的不同,植被出现了明显的差异,e处植被以________为主,f处植被以________为主。

(5)g区的农业以________业为主,最著名的农作物是________。【解析】 根据气候、地貌条件的差异,可把我国分为三大自然区,即东部季风区、西北干旱半干旱区、青藏高寒区。图中的a、b、c、d位于受夏季风影响明显的地区,属于东部季风区。季风气候最显著的特点是雨热同期,但由于季风的变率较大,该区也是世界上水旱灾害发生较频繁的地区之一。由于该区跨纬度较广,南北热量条件有较大差异,自南向北作物的生长期越来越短,作物的品种也不相同。e、f属于我国的西北干旱半干旱区,因距海远近的不同,两地降水量有明显的差异:东部降水量丰富的地方,植被以草原为主,越往西降水量越少,植被也逐渐过渡为荒漠。g是青藏高寒区,该地植被以高山草甸为主,因此农业以畜牧业为主;在河谷地区,由于热量条件相对优越,可发展河谷农业,其中最著名的农作物是青稞。 【答案】 (1)C (2)东部季风 该区受夏季风的影响明显 夏季高温多雨,雨热同期 多旱涝灾害 (3)热量 见下表:(4)降水 草原 荒漠 (5)畜牧 青稞学以致用

3.阅读下列材料,回答问题。

材料1:材料2:东、中、西部地区人均GDP(单位:元)。(1)三大经济地带在许多方面都有差别,其中比较突出的两个方面是________和________。

(2)从表中数据可以看出:________部最发达,________部次之,________部较落后。

(3)从图中还可看出,经济发展速度最快的是________部,________部次之,________部较慢。

(4)进入20世纪80年代以来,三大地带的经济发展水平有何变化?

(5)根据材料结合区域产业结构有关理论分析,________地区农业经济占的比重最大,________地区城市化水平最高。解析:由图中曲线的变化及表格中的数据变化可知,东部经济最发达,农业产值所占比重最小,城市化水平最高;西部经济发展水平最低,经济发展速度最慢,农业产值比重最大。

答案:(1)经济发展水平 经济发展速度

(2)东 中 西 (3)东 中 西

(4)都在提高,但三者差距逐渐扩大。 (5)西部 东部教材深化透析1.图1-1-1 中国三大自然区

西北干旱半干旱区与东部季风区之间大致以400 mm年等降水量线为界;青藏高寒区的北部以昆仑山—阿尔金山—祁连山与西北干旱半干旱区为界,东部以3000 m等高线与东部季风区为界。2.图1-1-5 青藏高寒区的湖泊和冰川

本组图由两幅图组成。左图为纳木错(湖泊)的景观,右图为长江源头的冰塔林(冰川)景观。纳木错为中国第二大咸水湖,也是世界上海拔最高的大湖,属于内流区域;长江源头的冰塔林属于外流区域。这说明青藏高寒区是内流区和外流区兼具的区域。3.图1-1-6 不同自然区的农业景观

本组图由两幅图片组成,上为东部季风区的种植业,下为西北干旱半干旱区的畜牧业。东部季风区气候湿润,地形平坦,土壤肥沃,水源充足,成为我国主要的农耕区。西北干旱半干旱区深居内陆,气候干旱,水源缺乏,是我国天然草场的分布区,依靠本地区的草场,发展畜牧业。4.图1-1-7 东部季风区

(1)在图中找出东部季风区与西北干旱半干旱区、青藏高寒区的分界线,了解东部季风区的范围。

(2)在图中找出1月平均气温0℃等温线和800 mm年等降水量线和日平均气温≥10℃积温4500℃等值线,可以看出它们大致与秦岭—淮河一线吻合。(3)联系初中地理,我们又知道1月平均气温0℃等温线、800 mm年等降水量线和4500℃等积温线又与温带与亚热带的分界线、湿润与半湿润地区的分界线、常绿阔叶林与落叶阔叶林的分界线、旱地与水田的分界线、河流有无冰期的分界线大体一致。

由此可见,秦岭—淮河一线是我国东部季风区的一条重要的地理分界线,以此为界,将我国东部季风区划分为南方与北方两部分。5.图1-1-8 东部季风区内部差异

(1)对照本图与图1-1-7,可知大体以日平均气温≥10℃积温3200℃、4500℃、7500℃等积温线可将东部季风区自北向南划分为东北温带湿润半湿润地区、华北暖温带湿润半湿润地区、华中华南亚热带湿润地区、华南热带湿润地区。(2)东部季风区内部的亚区名称有其规律,其名称由位置、温度带、干湿地区三部分组成。自南向北因纬度位置变化的气温(热量)的变化是东部季风区内部区域差异的主导因素,自南而北其位置分别为华南、华中、华北、东北,对应的温度带分别为热带、亚热带、暖温带、温带。另外秦岭—淮河以南的两亚区均为湿润地区,以北的两个亚区均为半湿润地区。

(3)图中还从季节变化、气候、植被等方面列出了各亚区的典型特征。6.图1-1-14 中国三个经济地带人均地区生产总值的比较

地区生产总值(简称GDP)是衡量一个地区经济发展实力或竞争力大小最基本的总量指标,反映了该地区在一定时期内生产活动的最终成果。人均地区生产总值则可以更好地反映一个地区经济发展的水平。读图可知,从动态看,无论东部、中部还是西部从1996年到2005年间,随着时间的推移,其人均地区生产总值都呈增长趋势;从静态看,每一年份的人均地区生产总值都是东部>中部>西部,说明三个经济地带经济发展水平存在差距,东部最发达,中部次之,西部较落后。7.表1-1-2 中国三个经济地带地区生产总值占全国比重的变化(%)

纵看每一年份,三个地带地区生产总值占全国的比重都是东部>中部>西部,横看从1998年到2005年三个经济地带地区生产总值占全国比重的变化是东部逐年增加,中部和西部逐渐降低。三个地带经济发展的差异可总结为下表。8.图1-1-17 坎儿井示意

本图直观表现了坎儿井的结构。读图时应注意两点:

(1)坎儿井的组成及各部分的作用:坎儿井由竖井、暗渠、明渠、蓄水池等组成。暗渠是在地下开凿的输水道,用于将地下水引到地面;在暗渠流经的地方,每隔几十米开挖一个通向地面的竖井,用来通风和取出砂石,也便于修理暗渠;暗渠和明渠的接头处为蓄水池,为蓄水用,又可减缓暗渠水流的冲力。(2)结合该地区的自然环境特点,理解修建该特殊引水工程的意义:吐鲁番盆地气候干旱,降水稀少,而高山冰雪融水下渗顺地势流向低处补给地下水。这里地下水丰富,在引水发展灌溉农业时,当地人们想出了修建坎儿井引水的办法,来减少水分蒸发消耗。通过这个案例的研究,主要是掌握认识区域差异的基本方法。进行区域差异比较,最常用的方法是列表比较法。一般根据划分区域的依据,确定比较的内容,一般自然地理区域的比较主要从地形(地形类型、地势起伏状况)、气候(类型、特点及成因)、植被(类型及覆盖率)、水文(径流多少、流量的变化、水力资源)、土壤(类型、肥力状况)、矿产(丰歉程度及主要矿产资源)几方面进行比较;而经济地理区域的比较则主要从经济发展水平(国内生产总值、人均国内生产总值)、经济发展速度、发展经济的条件(自然、社会经济方面)等方面进行比较。四川盆地和吐鲁番盆地地理环境的差异列表比较如下: