人教版八年级物理第十二章 简单机械 (共3节)教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级物理第十二章 简单机械 (共3节)教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 474.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-07-27 22:59:46 | ||

图片预览

文档简介

第十二章 简单机械

主备人 使用人

单元主题 第十二章 简单机械

单元组成 12.1 杠杆 12.2 滑轮 12.3 机械效率

单元教材分析

单元教学目标 知道简单机械,通过实验得到杠杆平衡条件 知道定滑轮和动滑轮的特点。 理解机械效率及机械效率的计算方法,提高机械效率的途径。

单元教学重点 应用杠杆平衡条件解决有关的问题。 定滑轮和动滑轮的特点。

单元教学难点 滑轮组的机械效率 滑轮组中,提动滑轮绳子的段数与滑轮组的绕线方法。

课时安排 12.1 杠杆 2课时 1新课1实验课 12.2 滑轮 2课时 12.3 机械效率 1课时

第一节 杠杆

课 时 1 主备人: 刘良凯

教学内容 12.1 杠杆

教学目标 1.通过观察生活和生产劳动中的各种杠杆提取共同的特征,并能在杠杆上确认支点、动力、动力臂、阻力、阻力臂的位置。能准确地画出杠杆的动力臂和阻力臂。 2.能根据杠杆的特点,以及作用效果等进行分类 3.通过观察和实验、感知杠杆,培养观察能力 4.通过实验探究,总结归纳出杠杆的平衡条件,培养初步的分析概括能力,收集信息和处理信息的能力。

教学重点 杠杆平衡条件

教学难点 力臂的引入和理解、杠杆平衡的应用

课前准备 多媒体,教学用直尺、杠杆

教 学 过 程 设 计 二次备课

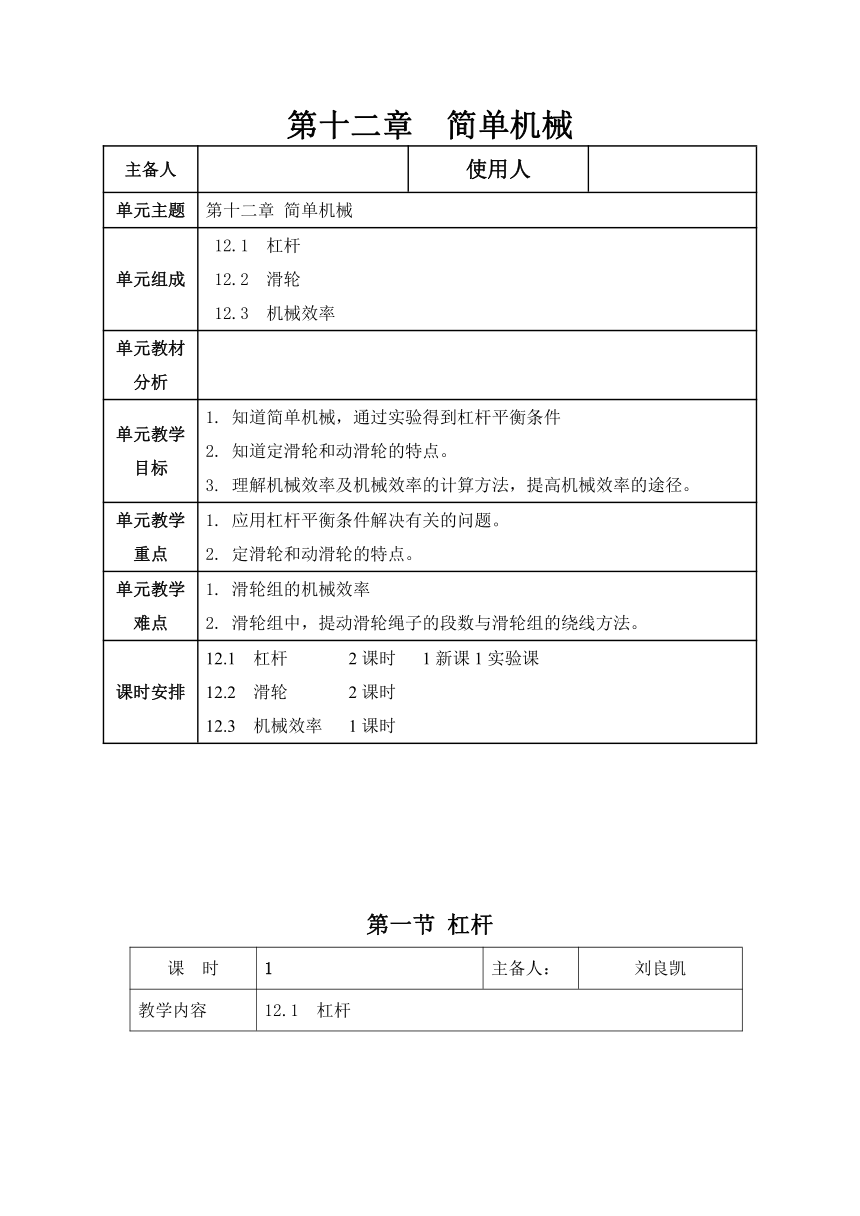

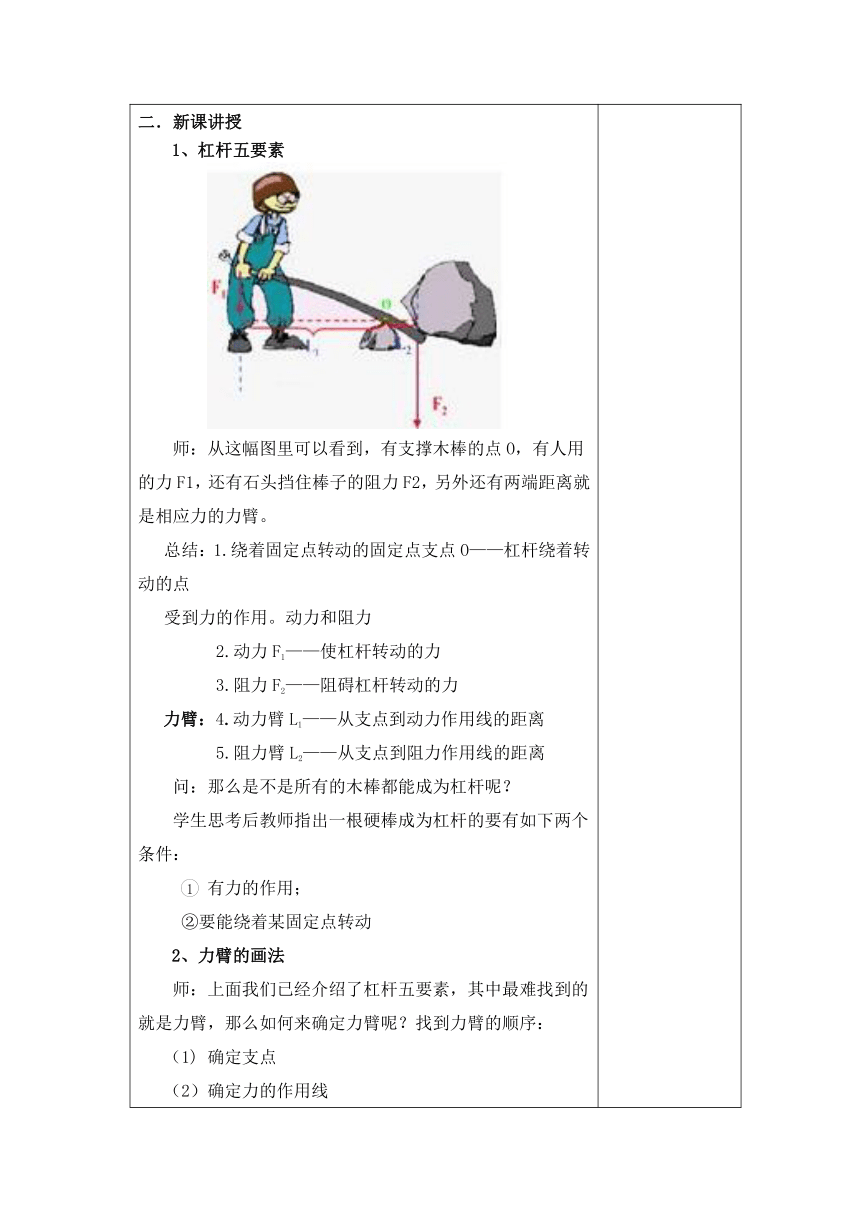

一.导入新课 师:著名的物理学家阿基米德曾经有一句名言,说如果给他一根硬棒和一个支点他可以撬动整个地球。经科学研究证明,他办不到这件事,但他讲的这个道理是正确的,只是他无法在他有限的生命里走完硬棒另一端的路程。那么他所说的硬棒到底有多厉害!让我们一起来探究它的奥秘吧? 观察图像中的这些日常生活用的工具,请同学说出这些工具的名称和用途? 学生回答后板书课题并出示杠杆定义: 杠杆概念:一根硬棒、在力的作用下如果能绕着固定点转动,这根硬棒就叫杠杆。 二.新课讲授 1、杠杆五要素 师:从这幅图里可以看到,有支撑木棒的点O,有人用的力F1,还有石头挡住棒子的阻力F2,另外还有两端距离就是相应力的力臂。 总结:1.绕着固定点转动的固定点支点O——杠杆绕着转动的点 受到力的作用。动力和阻力 2.动力F1——使杠杆转动的力 3.阻力F2——阻碍杠杆转动的力 力臂:4.动力臂L1——从支点到动力作用线的距离 5.阻力臂L2——从支点到阻力作用线的距离 问:那么是不是所有的木棒都能成为杠杆呢? 学生思考后教师指出一根硬棒成为杠杆的要有如下两个条件: 有力的作用; ②要能绕着某固定点转动 2、力臂的画法 师:上面我们已经介绍了杠杆五要素,其中最难找到的就是力臂,那么如何来确定力臂呢?找到力臂的顺序: (1) 确定支点 (2)确定力的作用线 (3)过支点到力的作用线作垂线 (4)标垂足,定力臂 注意: 力臂是支点到垂足的距离,不是支点到作用点的距离,因此力臂不一定在杠杆上。 力的作用线是一条直线,没有方向。 作图细节方面:力臂,力的作用线用虚线表示,且力臂的长度应该用大括号标记; 垂直的地方应有垂足;支点处用0标记;5个名词必须用正确的字母表示。 如图所示: 练习:下图中那个是支点?谁是动力?谁是阻力?谁是动力臂?谁是阻力臂? 3、杠杆平衡条件 师:同学们都见识过生活中各式各样的杠杆了,那么现在有一个问题,同学们认为,杠杆所谓的平衡,怎么样才是杠杆的平衡呢? 师:下面我们一起通过实验来探究杠杆平衡的条件 实验器材: 杠杆、铁架台、钩码 实验步骤: 图,把杠杆的中点支在铁架台上,调节杠杆两端的平衡螺母,使杠杆在水平位置平衡; ②在杠杆两边挂适当钩码,并移动钩码位置,使杠杆在水平位置再次平衡,计算两力的大小,并读出两力臂的值,将力和力臂的数值填入表中;(重复3次) ③进行实验与收集证据 实验次数F1/NL1/cmF2/NL2/cm123

④多次实验,分析判断,得出结论 杠杆平衡条件: 动力×动力臂=阻力×阻力臂 即:F1L1=F2L2 物理含义:如果动力臂是阻力臂的几倍,那么动力就是阻力的几分之一。 4、杠杆的分类 阅读教材 页内容教师板书: 当 L1=L2时,F1=F2不省力,也不费力——等臂杠杆 当 L1F2,费力——费力杠杆(省距离) 当 L1>L2时,F1板书设计 一、杠杆五要素 1.绕着固定点转动的固定点支点O——杠杆绕着转动的点 2.动力——使杠杆转动的力 3.阻力——阻碍杠杆转动的力 4.动力臂——从支点到动力作用线的距离 5.阻力臂——从支点到阻力作用线的距离 二、力臂的画法 1.确定支点;2.确定力的作用线;3.过支点到力的作用线作垂线;4.标垂足,定力臂 三、杠杆平衡条件 动力×动力臂=阻力×阻力臂 F1L1=F2L2 四、杠杆分类 当 L1=L2时,F1=F2不省力,也不费力——等臂杠杆 当 L1F2,费力——费力杠杆(省距离) 当 L1>L2时,F1教学 反思

第二节 滑轮

课 时 1 主备人: 刘良凯

教学内容 12.2 滑轮

教学目标 1.初步认识定滑轮和动滑轮,了解这两种滑轮在生活和实际中的应用。 2.明确定滑轮和动滑轮的实质是变形杠杆。 3. 知道定滑轮和动滑轮组合在一起使用可以组成滑轮组,达到既省力又能改变力的方向的目的。

教学重点 定滑轮和动滑轮的特点及它们的实质

教学难点 1.动滑轮的瞬时支点的确定方法 2.根据设计要求,连接滑轮组的绕绳方法

课前准备 铁架台、滑轮两个、长细绳、钩码四个、滑轮组(由两个滑轮组成的)两个

教 学 过 程 设 计 二次备课

第一课时:定滑轮和动滑轮的特点 提问导入 师:我们农村盖房子,当盖到高层时有几种方法可以快速的把材料运到楼上工工人使用呢?根据你的经验说说看。 学生回答后有多种答案,选取使用滑轮的一种做一说明,到如今天的课题并板书。 12.2 .1滑轮 二、新课 1.介绍滑轮 滑轮结构:主要部分是能绕轴转动的轮子 使用滑轮时滑轮被分为两种: a.使用时滑轮轴的位置固定不动,这种滑轮称为定滑轮; b.使用时轴的位置随被拉物体一起运动,这种滑轮称为动滑轮。 师:滑轮和杠杆一样,也是一种简单机械 2.探究使用定滑轮的特点 (1).按上图所示方式组装定滑轮。 (2).在它的左侧挂钩码,右侧竖直向下拉弹簧测力计,观察比较弹簧测力计示数与钩码所受重力的关系。(将实验数据记录在表中) (3).改变弹簧测力计拉力的方向,再进行观察和比较。 (4).改变钩码的个数,重做上述实验。 实验次数钩码所受的重力F2/N弹簧测力计的示数F1/N123

(5).分析表中的数据,得出的结论是: 使用定滑轮不能省力,但可以改变动力的方向。 3、探究使用定滑轮的特点 (1).按上图所示方式组装动滑轮。 (2).竖直向上拉弹簧测力计,使钩码保持平衡态,读出弹簧测力计示数,并思考这个示数与钩码所受重力的关系。(将实验数据记录在表中) (3).改变钩码的个数,重做上述实验,进行观察和比较。 实验次数钩码所受的重力F2/N弹簧测力计的示数F1/N123

(4).分析表中的数据,得出的结论是: 使用动滑轮能省一半力,但不能改变动力的方向。 4.定滑轮和动滑轮的实质 观察图a中定滑轮的使用特点,教师指导学生观察并指出支点,由此作出定滑轮的力臂,得到结论 定滑轮实质相当于一种等臂杠杆。 (2)找出动滑轮的支点,强调这是一个瞬时支点,拉力的方向一定要竖直向上,确定其动力臂和阻力臂,并比较其的大小关系。(动力臂是阻力臂的2倍) 得出结论:动滑轮实质是一种能省力的杠杆。 5.课堂训练 第二课时:滑轮组的组装及特点 复习导入 复习上节课的内容,并处理相关作业问题 提问:定滑轮可以改变力的方向但不能省力,动滑轮可以省力却又不能改变力的方向,有没有一种办法能够使他们技能改变力的方向,又可以省力呢? 今天我们来学习12.2.2 滑轮组的组装及特点 二、新授 1.认识滑轮组 如上图: 定义:将定滑轮和动滑轮组合在一起的组合装置称为滑轮组。 特点:既能省力又能改变力的方向 重物和动滑轮的重力由几段绳子承担,提起重物所用的力就是物重的几分之一。 2.简单滑轮组的设计与组装 组装口诀:单从动,双从定,从里向外绕。 例:按照要求组装下列滑轮组。(动滑轮自重不计) G/2的力提起重物; ⑵用G/3的力提起重物。 3.课堂练习 教材 页“动手动脑学物理” 三、课堂小结 1.本节课你有何收获?

板书设计 12.2.1滑轮 一、滑轮 1.结构:由带凹槽的轮和轮轴组成 2.使用分类:定滑轮和动滑轮 二、定滑轮和动滑轮的特点 定滑轮:可以改变力的方向,但不能省力。 动滑轮:可以省一半力,但不能改变力的方向。 3.实质:定滑轮相当于一种等臂杠杆;动滑轮相当于一种省力杠杆。 12.2.2 滑轮组 定义:将定滑轮和动滑轮组合在一起的组合装置称为滑轮组。 特点:既能省力又能改变力的方向 重物和动滑轮的重力由几段绳子承担,提起重物所用的力就是物重的几分之一。 组装口诀:单从动,双从定,从里向外绕。

教学 反思

第三节 机械效率

课 时 1 主备人: 刘良凯

教学内容 12.3 机械效率

教学目标 能结合实例分析什么是有用功、额外功和总功。 2.通过探究使用动滑轮的特点,知道使用机械就要做额外功。 3.明确机械效率是描述做功效率的物理量。能利用机械效率的公式进行简单的计算。 4.能设计实验,测定某种简单机械的机械效率。 5.通过实验与讨论,认识提高机械效率的主要方法。 知道提高机械效率的实际意义和方法,有合理改进机械、提高效率的意识,增强将科学服务于人类的责任感。

教学重点 机械效率的概念和有关计算。

教学难点 测量滑轮组的机械效率。

课前准备 动滑轮、钩码、铁架台、弹簧测力计、刻度尺、细线等。

教 学 过 程 设 计 二次备课

一.导入新课 师:生活中我们常常用到“效率”一词,例如学习,你们总共花了10小时学习,但是有6小时是在学习,还有4小时是在做其他的事情,那么总时间是 小时,起到作用的是 小时,浪费的时间是 小时,那么你的学习效率是 。同样,我们在使用机械时,机械帮助我们完成工作的时候也会涉及到效率问题,我们成为机械效率,今天我们就来学习12.4机械效率 二.新课讲授 1.认识有用功和总功 思考:为了达到目的,人们通常借助机械来完成工作,在此过程中所做的所有公都是有用的吗? 例1:一个人用水桶从井里打水,都对谁做了功?对谁做功是我们的目的,是否有用?对谁做的功示没有用的? 学生回答后引入三个概念: 有用功:对人们有用的,也是我们要完成的目的。 用 表示 额外功:对人类没有用的,又不得不做的功。 用 表示 总功:有用功和无用功之和。 用 表示。 例2:如果不小心将水桶掉入井中,把装满水的桶捞起来,目的是什么?则有用功是什么?额外功又是什么? 例3:阅读P85页内容,分析使用动滑轮是否省功? 教师演示,学生观察实验,组织学生及时记录数据,分析哪些是有用功和总功,并计算出有用功和总功。 得到结论:甲图中拉力做的功小与乙图中拉力做的功, 使用动滑轮做功可以省力,但不能省功。 教师分析引出:既然使用机械不可避免的做了额外功,那么机械效率就显得非常重要,所以机械效率计算方法为 η= *100% 讨论:1.机械效率有单位吗? 2.机械效率能大于1吗? 2.例题训练,总结计算滑轮组机械效率的方法 多媒体展示例题:利用如图2所示的滑轮组,在F=80N的拉力作用下,将一个重为180N的物体匀速举高1m,绳重、摩擦不计。 求:总功、有用功、额外功和滑轮组的机械效率。 图2 帮助学生分析哪些是有用功,总功,得到结论后计算并总结出计算滑轮组机械效率的方法,公式。 计算滑轮组机械效率的公式: 三.课堂小结 1.本节课你有何收获?

板书设计 12.3 机械效率 一、有用功和总功 有用功: 额外功: 总功: 二、滑轮组的机械效效率

教学 反思

主备人 使用人

单元主题 第十二章 简单机械

单元组成 12.1 杠杆 12.2 滑轮 12.3 机械效率

单元教材分析

单元教学目标 知道简单机械,通过实验得到杠杆平衡条件 知道定滑轮和动滑轮的特点。 理解机械效率及机械效率的计算方法,提高机械效率的途径。

单元教学重点 应用杠杆平衡条件解决有关的问题。 定滑轮和动滑轮的特点。

单元教学难点 滑轮组的机械效率 滑轮组中,提动滑轮绳子的段数与滑轮组的绕线方法。

课时安排 12.1 杠杆 2课时 1新课1实验课 12.2 滑轮 2课时 12.3 机械效率 1课时

第一节 杠杆

课 时 1 主备人: 刘良凯

教学内容 12.1 杠杆

教学目标 1.通过观察生活和生产劳动中的各种杠杆提取共同的特征,并能在杠杆上确认支点、动力、动力臂、阻力、阻力臂的位置。能准确地画出杠杆的动力臂和阻力臂。 2.能根据杠杆的特点,以及作用效果等进行分类 3.通过观察和实验、感知杠杆,培养观察能力 4.通过实验探究,总结归纳出杠杆的平衡条件,培养初步的分析概括能力,收集信息和处理信息的能力。

教学重点 杠杆平衡条件

教学难点 力臂的引入和理解、杠杆平衡的应用

课前准备 多媒体,教学用直尺、杠杆

教 学 过 程 设 计 二次备课

一.导入新课 师:著名的物理学家阿基米德曾经有一句名言,说如果给他一根硬棒和一个支点他可以撬动整个地球。经科学研究证明,他办不到这件事,但他讲的这个道理是正确的,只是他无法在他有限的生命里走完硬棒另一端的路程。那么他所说的硬棒到底有多厉害!让我们一起来探究它的奥秘吧? 观察图像中的这些日常生活用的工具,请同学说出这些工具的名称和用途? 学生回答后板书课题并出示杠杆定义: 杠杆概念:一根硬棒、在力的作用下如果能绕着固定点转动,这根硬棒就叫杠杆。 二.新课讲授 1、杠杆五要素 师:从这幅图里可以看到,有支撑木棒的点O,有人用的力F1,还有石头挡住棒子的阻力F2,另外还有两端距离就是相应力的力臂。 总结:1.绕着固定点转动的固定点支点O——杠杆绕着转动的点 受到力的作用。动力和阻力 2.动力F1——使杠杆转动的力 3.阻力F2——阻碍杠杆转动的力 力臂:4.动力臂L1——从支点到动力作用线的距离 5.阻力臂L2——从支点到阻力作用线的距离 问:那么是不是所有的木棒都能成为杠杆呢? 学生思考后教师指出一根硬棒成为杠杆的要有如下两个条件: 有力的作用; ②要能绕着某固定点转动 2、力臂的画法 师:上面我们已经介绍了杠杆五要素,其中最难找到的就是力臂,那么如何来确定力臂呢?找到力臂的顺序: (1) 确定支点 (2)确定力的作用线 (3)过支点到力的作用线作垂线 (4)标垂足,定力臂 注意: 力臂是支点到垂足的距离,不是支点到作用点的距离,因此力臂不一定在杠杆上。 力的作用线是一条直线,没有方向。 作图细节方面:力臂,力的作用线用虚线表示,且力臂的长度应该用大括号标记; 垂直的地方应有垂足;支点处用0标记;5个名词必须用正确的字母表示。 如图所示: 练习:下图中那个是支点?谁是动力?谁是阻力?谁是动力臂?谁是阻力臂? 3、杠杆平衡条件 师:同学们都见识过生活中各式各样的杠杆了,那么现在有一个问题,同学们认为,杠杆所谓的平衡,怎么样才是杠杆的平衡呢? 师:下面我们一起通过实验来探究杠杆平衡的条件 实验器材: 杠杆、铁架台、钩码 实验步骤: 图,把杠杆的中点支在铁架台上,调节杠杆两端的平衡螺母,使杠杆在水平位置平衡; ②在杠杆两边挂适当钩码,并移动钩码位置,使杠杆在水平位置再次平衡,计算两力的大小,并读出两力臂的值,将力和力臂的数值填入表中;(重复3次) ③进行实验与收集证据 实验次数F1/NL1/cmF2/NL2/cm123

④多次实验,分析判断,得出结论 杠杆平衡条件: 动力×动力臂=阻力×阻力臂 即:F1L1=F2L2 物理含义:如果动力臂是阻力臂的几倍,那么动力就是阻力的几分之一。 4、杠杆的分类 阅读教材 页内容教师板书: 当 L1=L2时,F1=F2不省力,也不费力——等臂杠杆 当 L1

第二节 滑轮

课 时 1 主备人: 刘良凯

教学内容 12.2 滑轮

教学目标 1.初步认识定滑轮和动滑轮,了解这两种滑轮在生活和实际中的应用。 2.明确定滑轮和动滑轮的实质是变形杠杆。 3. 知道定滑轮和动滑轮组合在一起使用可以组成滑轮组,达到既省力又能改变力的方向的目的。

教学重点 定滑轮和动滑轮的特点及它们的实质

教学难点 1.动滑轮的瞬时支点的确定方法 2.根据设计要求,连接滑轮组的绕绳方法

课前准备 铁架台、滑轮两个、长细绳、钩码四个、滑轮组(由两个滑轮组成的)两个

教 学 过 程 设 计 二次备课

第一课时:定滑轮和动滑轮的特点 提问导入 师:我们农村盖房子,当盖到高层时有几种方法可以快速的把材料运到楼上工工人使用呢?根据你的经验说说看。 学生回答后有多种答案,选取使用滑轮的一种做一说明,到如今天的课题并板书。 12.2 .1滑轮 二、新课 1.介绍滑轮 滑轮结构:主要部分是能绕轴转动的轮子 使用滑轮时滑轮被分为两种: a.使用时滑轮轴的位置固定不动,这种滑轮称为定滑轮; b.使用时轴的位置随被拉物体一起运动,这种滑轮称为动滑轮。 师:滑轮和杠杆一样,也是一种简单机械 2.探究使用定滑轮的特点 (1).按上图所示方式组装定滑轮。 (2).在它的左侧挂钩码,右侧竖直向下拉弹簧测力计,观察比较弹簧测力计示数与钩码所受重力的关系。(将实验数据记录在表中) (3).改变弹簧测力计拉力的方向,再进行观察和比较。 (4).改变钩码的个数,重做上述实验。 实验次数钩码所受的重力F2/N弹簧测力计的示数F1/N123

(5).分析表中的数据,得出的结论是: 使用定滑轮不能省力,但可以改变动力的方向。 3、探究使用定滑轮的特点 (1).按上图所示方式组装动滑轮。 (2).竖直向上拉弹簧测力计,使钩码保持平衡态,读出弹簧测力计示数,并思考这个示数与钩码所受重力的关系。(将实验数据记录在表中) (3).改变钩码的个数,重做上述实验,进行观察和比较。 实验次数钩码所受的重力F2/N弹簧测力计的示数F1/N123

(4).分析表中的数据,得出的结论是: 使用动滑轮能省一半力,但不能改变动力的方向。 4.定滑轮和动滑轮的实质 观察图a中定滑轮的使用特点,教师指导学生观察并指出支点,由此作出定滑轮的力臂,得到结论 定滑轮实质相当于一种等臂杠杆。 (2)找出动滑轮的支点,强调这是一个瞬时支点,拉力的方向一定要竖直向上,确定其动力臂和阻力臂,并比较其的大小关系。(动力臂是阻力臂的2倍) 得出结论:动滑轮实质是一种能省力的杠杆。 5.课堂训练 第二课时:滑轮组的组装及特点 复习导入 复习上节课的内容,并处理相关作业问题 提问:定滑轮可以改变力的方向但不能省力,动滑轮可以省力却又不能改变力的方向,有没有一种办法能够使他们技能改变力的方向,又可以省力呢? 今天我们来学习12.2.2 滑轮组的组装及特点 二、新授 1.认识滑轮组 如上图: 定义:将定滑轮和动滑轮组合在一起的组合装置称为滑轮组。 特点:既能省力又能改变力的方向 重物和动滑轮的重力由几段绳子承担,提起重物所用的力就是物重的几分之一。 2.简单滑轮组的设计与组装 组装口诀:单从动,双从定,从里向外绕。 例:按照要求组装下列滑轮组。(动滑轮自重不计) G/2的力提起重物; ⑵用G/3的力提起重物。 3.课堂练习 教材 页“动手动脑学物理” 三、课堂小结 1.本节课你有何收获?

板书设计 12.2.1滑轮 一、滑轮 1.结构:由带凹槽的轮和轮轴组成 2.使用分类:定滑轮和动滑轮 二、定滑轮和动滑轮的特点 定滑轮:可以改变力的方向,但不能省力。 动滑轮:可以省一半力,但不能改变力的方向。 3.实质:定滑轮相当于一种等臂杠杆;动滑轮相当于一种省力杠杆。 12.2.2 滑轮组 定义:将定滑轮和动滑轮组合在一起的组合装置称为滑轮组。 特点:既能省力又能改变力的方向 重物和动滑轮的重力由几段绳子承担,提起重物所用的力就是物重的几分之一。 组装口诀:单从动,双从定,从里向外绕。

教学 反思

第三节 机械效率

课 时 1 主备人: 刘良凯

教学内容 12.3 机械效率

教学目标 能结合实例分析什么是有用功、额外功和总功。 2.通过探究使用动滑轮的特点,知道使用机械就要做额外功。 3.明确机械效率是描述做功效率的物理量。能利用机械效率的公式进行简单的计算。 4.能设计实验,测定某种简单机械的机械效率。 5.通过实验与讨论,认识提高机械效率的主要方法。 知道提高机械效率的实际意义和方法,有合理改进机械、提高效率的意识,增强将科学服务于人类的责任感。

教学重点 机械效率的概念和有关计算。

教学难点 测量滑轮组的机械效率。

课前准备 动滑轮、钩码、铁架台、弹簧测力计、刻度尺、细线等。

教 学 过 程 设 计 二次备课

一.导入新课 师:生活中我们常常用到“效率”一词,例如学习,你们总共花了10小时学习,但是有6小时是在学习,还有4小时是在做其他的事情,那么总时间是 小时,起到作用的是 小时,浪费的时间是 小时,那么你的学习效率是 。同样,我们在使用机械时,机械帮助我们完成工作的时候也会涉及到效率问题,我们成为机械效率,今天我们就来学习12.4机械效率 二.新课讲授 1.认识有用功和总功 思考:为了达到目的,人们通常借助机械来完成工作,在此过程中所做的所有公都是有用的吗? 例1:一个人用水桶从井里打水,都对谁做了功?对谁做功是我们的目的,是否有用?对谁做的功示没有用的? 学生回答后引入三个概念: 有用功:对人们有用的,也是我们要完成的目的。 用 表示 额外功:对人类没有用的,又不得不做的功。 用 表示 总功:有用功和无用功之和。 用 表示。 例2:如果不小心将水桶掉入井中,把装满水的桶捞起来,目的是什么?则有用功是什么?额外功又是什么? 例3:阅读P85页内容,分析使用动滑轮是否省功? 教师演示,学生观察实验,组织学生及时记录数据,分析哪些是有用功和总功,并计算出有用功和总功。 得到结论:甲图中拉力做的功小与乙图中拉力做的功, 使用动滑轮做功可以省力,但不能省功。 教师分析引出:既然使用机械不可避免的做了额外功,那么机械效率就显得非常重要,所以机械效率计算方法为 η= *100% 讨论:1.机械效率有单位吗? 2.机械效率能大于1吗? 2.例题训练,总结计算滑轮组机械效率的方法 多媒体展示例题:利用如图2所示的滑轮组,在F=80N的拉力作用下,将一个重为180N的物体匀速举高1m,绳重、摩擦不计。 求:总功、有用功、额外功和滑轮组的机械效率。 图2 帮助学生分析哪些是有用功,总功,得到结论后计算并总结出计算滑轮组机械效率的方法,公式。 计算滑轮组机械效率的公式: 三.课堂小结 1.本节课你有何收获?

板书设计 12.3 机械效率 一、有用功和总功 有用功: 额外功: 总功: 二、滑轮组的机械效效率

教学 反思