高中历史必修中外历史纲要上:第3课 秦统一多民族封建国家的建立 同步训练(含答案及解析)(全国通用)

文档属性

| 名称 | 高中历史必修中外历史纲要上:第3课 秦统一多民族封建国家的建立 同步训练(含答案及解析)(全国通用) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 234.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-29 08:20:38 | ||

图片预览

文档简介

第3课 秦统一多民族封建国家的建立

(训练时间:30分钟;总分50分)

一、单选题(每题2分,共30分)

1.秦朝建立初期,秦始皇开展了“议帝号”、颂“秦德”、推行秦之“法式”、提倡“忠”之政治伦理等“合法性叙事”的活动。这些活动

A.使中央对地方控制加强 B.践行了儒家伦理道德思想

C.消除了六国对社会影响 D.意在强化对秦政权的认同

2.秦朝创建中央集权制度,突出皇帝独尊地位,巩固了统一,把中国历史推进到一个新阶段。下列措施能体现这一结论的是

A.整顿吏治,重视儒学 B.轻徭薄赋,劝课农桑

C.广设仓库,开通运河 D.设三公九卿,置郡县

3.《汉书》记述:秦始皇不忍小耻而轻民力,筑长城之固,延袤万里,转输之行,起于负海,疆境既完,中国内竭,以丧社稷,是为无策。据此可知,秦筑长城

A.带来全方位的政权危机 B.解决来自边疆的威胁

C.保障了正常的农业生产 D.利于自身的社会稳定

4.在完成统一后,秦始皇强行迁徙天下豪富十二万户至咸阳。秦朝还曾经向丽邑(今陕西临潼)移民三万户,向云阳(今陕西淳化)移民五万户,向北河(今内蒙古中部)、榆中(今陕西北部)移民三万户。其做法旨在

A.解决人口不平衡的现状 B.促进边疆地区开发

C.增强关中地区经济活力 D.巩固国家政治统一

5.秦代存在“故地”与“新地”的划分,并采取差别式管理。秦末关东大乱,“新地”皆复为王国,秦将章邯以东郡为根据地镇压起义。西汉初年,天下格局恢复东西对峙局面。汉文帝重新设置东郡,掌握了压制关东诸侯王国的地缘优势,从而保障了汉廷的政治安全。这说明( )

A.分封制的推行有一定的经济基础 B.郡县的设置有利于加强中央集权

C.秦汉时的“新地”全部推行郡县制 D.秦汉时的“故地”全部推行分封制

6.古燕地成于何时已不可考。考古工作者在北京市房山区琉璃河乡董家林的黄土坡村一带发现了一处规模相当大的商周遗址,包括建于商末并延续至西周的城址,出土了大量西周初期燕国的青铜器,如西周燕侯堇鼎、西周燕国太保克盉、西周伯矩鬲等,学界认为这是燕国最初的都城遗址。追溯燕国历史,下列表述正确的是

A.召公之子受封于燕,在姬姓封国中位居最东 B.燕长城是秦始皇长城的基础之一

C.在秦始皇统一六国中,齐国先于燕国灭亡 D.稷下学宫是燕国的教育中心和学术中心

7.秦统一后,在讨论地方制度的御前会议上,主张分封制且有大批臣僚附和的丞相王绾却未能敌过独持异议的廷尉李斯,最终确立了郡县制。这说明当时

A.制度服从于现实需要 B.皇权与相权矛盾激化

C.朝臣掌握着决策权力 D.三公九卿制发生异变

8.学者张光直认为,中国的文明发展和国家形成是“靠政治性的措施造成的”。正因为在如此广大的空间中经历了各地区文化的裂变、撞击和熔合,中华文明才孕育出“协和万邦”的文明基因,产生推动各地区一体化的宏大政治构想。以下史实最能说明这一观点的是

A.夏传子,家天下 B.汤伐夏,国号商

C.五霸强,七雄出 D.赢秦氏,始兼并

9.商朝实行内外服制,外服异姓方国居多;西周“封邦建国”,大规模分封宗室子弟和功臣;秦灭六国、统一天下,废分封、行郡县。这反映出商朝至秦朝政治制度的变化是

A.传统等级制度的瓦解 B.财产地域观念的淡化

C.政权组织的日趋严密 D.中央集权制度的完善

10.经考古证实,秦直道位于内蒙古、甘肃和陕西境内,路上有2-3道车辙,车辙两侧有较宽的路肩;车辙间的辙梁经过反复碾压,土质发黑,质地坚硬。由此可知秦直道

A.推动了国家大一统的实现 B.加强了北方地区的边防

C.实现了对地方的直接管辖 D.形成了全国性的道路网

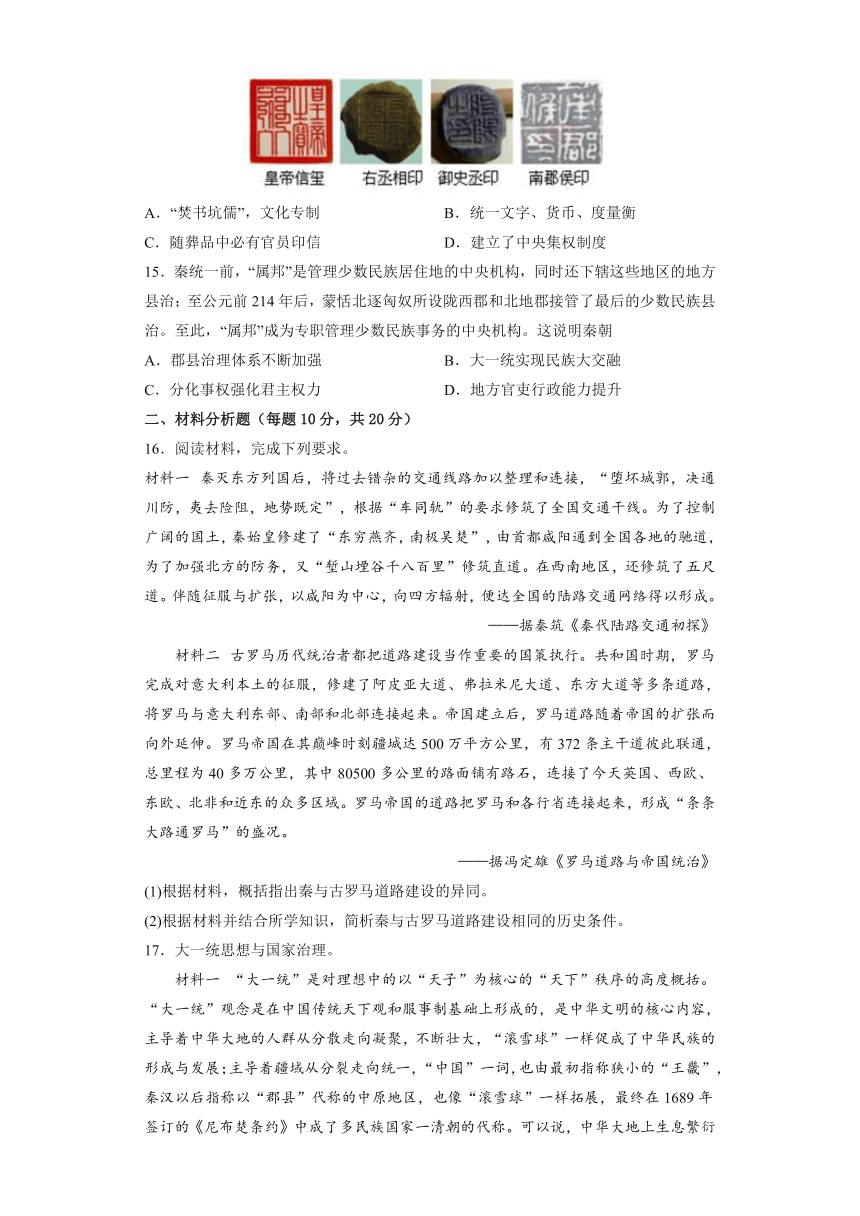

11.封泥是盖有古代印章的干燥坚硬的泥团,反映古代用印的遗迹。如图是1995年陕西西安出土的秦代封泥“右丞相印”文物。此文物可用于研究秦朝

①中枢机构的设置 ②文书管理机制 ③文字统一与使用 ④赋税徭役征发

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

12.恩格斯在(家庭,私有制和国家的起源》中写道:“作为国家的具体表现,同过去相比,具有两个最根本的特征,即:第一, 它造成了一种已不再直接等同于武装起来的全体人民的公共权力;第二,它第一次不依亲属集团而依共同居住地区为了公共目的来划分人民。”据此判断,中国古代国家应该出现在( )

A.夏朝 B.商朝 C.周朝 D.秦朝

13.《史记·秦始皇本纪》记载:“当是之时,秦地已并巴、蜀、汉中,越宛有郢(楚国都城),置南郡矣;北收上郡以东,有河东、太原、上党郡;东至荥阳(韩国城邑),灭二周,置三川郡。”以下事件与材料所提及地点无关的是

A.“蜀”——李冰父子修建都江堰 B.“太原”——战国时期己设郡治

C.“三川郡”——修直道通往咸阳 D.“荥阳”——所属国首先为秦所灭

14.如图是考古发掘出的秦朝几方印章。根据下列信息,可以得出的正确结论是秦朝嘱里

A.“焚书坑儒”,文化专制 B.统一文字、货币、度量衡

C.随葬品中必有官员印信 D.建立了中央集权制度

15.秦统一前,“属邦”是管理少数民族居住地的中央机构,同时还下辖这些地区的地方县治;至公元前214年后,蒙恬北逐匈奴所设陇西郡和北地郡接管了最后的少数民族县治。至此,“属邦”成为专职管理少数民族事务的中央机构。这说明秦朝

A.郡县治理体系不断加强 B.大一统实现民族大交融

C.分化事权强化君主权力 D.地方官吏行政能力提升

二、材料分析题(每题10分,共20分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦灭东方列国后,将过去错杂的交通线路加以整理和连接,“堕坏城郭,决通川防,夷去险阻,地势既定”,根据“车同轨”的要求修筑了全国交通干线。为了控制广阔的国土,秦始皇修建了“东穷燕齐,南极吴楚”,由首都咸阳通到全国各地的驰道,为了加强北方的防务,又“堑山堙谷千八百里”修筑直道。在西南地区,还修筑了五尺道。伴随征服与扩张,以咸阳为中心,向四方辐射,便达全国的陆路交通网络得以形成。

——据秦筑《秦代陆路交通初探》

材料二 古罗马历代统治者都把道路建设当作重要的国策执行。共和国时期,罗马完成对意大利本土的征服,修建了阿皮亚大道、弗拉米尼大道、东方大道等多条道路,将罗马与意大利东部、南部和北部连接起来。帝国建立后,罗马道路随着帝国的扩张而向外延伸。罗马帝国在其巅峰时刻疆城达500万平方公里,有372条主干道彼此联通,总里程为40多万公里,其中80500多公里的路面铺有路石,连接了今天英国、西欧、东欧、北非和近东的众多区域。罗马帝国的道路把罗马和各行省连接起来,形成“条条大路通罗马”的盛况。

——据冯定雄《罗马道路与帝国统治》

(1)根据材料,概括指出秦与古罗马道路建设的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,简析秦与古罗马道路建设相同的历史条件。

17.大一统思想与国家治理。

材料一 “大一统”是对理想中的以“天子”为核心的“天下”秩序的高度概括。“大一统”观念是在中国传统天下观和服事制基础上形成的,是中华文明的核心内容,主导着中华大地的人群从分散走向凝聚,不断壮大,“滚雪球”一样促成了中华民族的形成与发展;主导着疆域从分裂走向统一,“中国”一词,也由最初指称狭小的“王畿”,秦汉以后指称以“郡县”代称的中原地区,也像“滚雪球”一样拓展,最终在1689年签订的《尼布楚条约》中成了多民族国家一清朝的代称。可以说,中华大地上生息繁衍的所有政权和人群对“大一统”理想的持续追求主导着中华大地的历史分分合合、人群不断凝聚、疆域持续凝聚拓展,为清代多民族国家的形成、为中国最终由传统王朝国家发展为近现代主权国家奠定了牢固的基础。

材料二 秦朝以来,“天子(皇帝)”成为“大一统”天下秩序的权力核心。废分封立郡县的举措使“中国”(中原地区)有了凝聚为一体的趋势,不仅使“中国”成为“大一统”观念具体实践的核心区域,而且拥有“中国”并继承和发展“大一统”政治秩序成为评价后世王朝是否为“正统”的基础标准。“大一统”观念诞生于中原地区的农耕族群中是学界普遍的认识,其在多民族国家中国形成与发展过程中的重要作用也得到了高度评价。但也应该清醒地认识到,以秦、汉、隋、唐、明等为代表的农耕王朝的“大一统”观念依然具有局限性,清朝雍正皇帝在《大义觉迷录》中曾经对前代的治理思想和实践做过如下评价:“自古中国一统之世,幅员不能广远,其中有不向化者,则斥之为夷狄。……是中国之疆土,开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉!”雍正皇帝可谓点出了农耕王朝“大一统”观念共有的显著弊端,这或许也是北魏、辽、金、元、清等非农耕王朝之所以持续推动多民族国家中国不断发展并最终底定于清代的深层次原因。

——以上材料均摘编自李大龙《农耕王朝对“大一统”思想的继承与发展》

(1)根据材料一,概括多民族国家中国得以形成和发展的主要原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括中国古代“大一统”思想的特点与局限。

试卷第1页,共3页

参考答案

1.D

【解析】秦朝建立之初推行的一系列合法性叙事,意在构建政治合法性,强化民众对秦朝政权的认同,D项正确;A项与材料内容无关,排除A项;秦朝推崇法家,排除B项;C项表述绝对,排除C项。故选D项。

2.D

【解析】根据所学知识可知,最能体现秦朝创建专制主义中央集权制度,突出皇权、巩固统一的措施是,在中央设三公九卿,地方实行郡县制,D项正确;秦朝以法家思想治国,并不重视儒学,排除A项;秦朝苛捐杂税繁重,轻徭薄赋的说法与史实不符,排除B项;广设仓库,开通运河是隋朝的做法,并非秦朝加强专制主义中央集权的措施,排除C项。故选D项。

3.A

【解析】根据材料“疆境既完,中国内竭,以丧社稷”可知秦筑长城带来全方位的政权危机,A项正确;材料体现的是秦筑长城带来全方位的政权危机,不是解决来自边疆的威胁,排除B项;材料体现的是秦筑长城带来全方位的政权危机,不是保障了正常的农业生产,排除C项;材料体现的是秦筑长城带来全方位的政权危机,不 利于自身的社会稳定,排除D项。故选A项。

4.D

【解析】根据材料可知,秦始皇强行迁徙天下豪富至咸阳与移民至北部地区,是为了强化对地方的管理,从而加强中央集权巩固统治,D项正确;材料中的做法是巩固统治,不是解决人口不平衡的现状,排除A项;移民北部可以促进边疆开发,豪富移民咸阳没有促进边疆开发的结果,排除B项;移民北部不是增强关中地区经济活力,排除C项。故选D项。

5.B

【解析】秦末,章邯为平定新地即原来六国地区的叛乱,将东郡作为根据地,西汉时期,汉文帝为结束东西对峙局面,重设东郡压制关东诸侯王国等做法,表明郡县制有利于加强中央集权,B项正确;分封制的推行有一定的经济基础在材料中没有体现,排除A项;秦汉时的“新地”全部推行郡县制与秦代关东大乱,“新地”皆复为王国不符,排除C项;秦汉时的“故地”全部推行分封制说法绝对,且与秦朝在全国推行郡县制的史实不符,排除D项。故选B项。

6.B

【解析】结合所学知识秦长城实际是在原先战国时期秦长城,赵长城,燕长城三国长城的基础上修建。B项正确;召公之子受封于燕,在姬姓封国中不是最东的,排除A项;在秦始皇统一六国中,齐最后灭亡,排除C项;稷下学宫是齐国的教育中心和学术中心,排除D项,故选B项。

7.A

【解析】由材料可知,秦统一后,在讨论地方制度的御前会议上,虽然主张分封制的有包括丞相王绾在内的众多官员,但廷尉李斯从现实出发,陈述郡县制对加强中央集权的积极作用,最终被采纳,体现了制度服从于现实需要的情况,A项正确;材料没有体现皇权与相权矛盾激化,排除B项;朝臣掌握着决策权力,与秦朝史实不符,排除C项;三公九卿制发生异变,与材料主旨不符,排除D项。故选A项。

8.D

【解析】材料反映的是中华民族由“协和万邦”到“一体化”即由分裂走向统一的过程,D项陈述的是秦始皇统一中国的史实,D项正确;A反映的是王位世袭制,排除A项;B所陈述的史实是夏商朝代更迭,排除B项;C反映的是春秋战国的史实,排除C项。故选D项。

9.C

【解析】从商朝的内外服到秦朝的专制主义中央集权制度,体现出权力不断集中的趋势,政权组织的日趋严密,C项正确;等级制度仍然存在,排除A项;材料与财产地域观念无关,排除B项;材料中只涉及到秦朝的中央集权制度,没有完善的表现,排除D项。故选C项。

10.B

【解析】“车辙间的辙梁经过反复碾压,土质发黑,质地坚硬”说明秦直道经常使用,来往车辆比较多。而秦 直道修建的主要目的之一就是加强北部边防,因此可知秦直道起到了加强北方地区边防的作用,B项正确;秦直道的修建是在大一统实现后,排除A项;实现了对地方直接管辖的是郡县制,排除C项;仅仅是秦直道并没有形成全国性的道路网,排除D项。故选B项。

11.B

【解析】秦朝中央机构实行三公九卿制,三公包括丞相、太尉、御史大夫,因此秦“右丞相印”封泥可以用于研究秦代中央政府机构的设置,文书管理机制,文字统一与使用,①②③正确,B项正确;秦朝赋税有治粟内史负责,④错误,排除ACD项。故选B项。

12.D

【解析】根据“它第一次不依亲属集团”并结合所学内容可知,秦朝建立后大规模推行郡县制,以官僚政治取代了贵族政治,削弱了血缘政治的影响,符合题意描述,D项正确;夏商周时期的政治制度中都带有浓厚的血缘因素,与恩格斯的描述不符,排除A、B、C项。故选D项。

13.C

【解析】结合材料中的内容,可得出材料中并没有涉及到咸阳,因此C项错误,符合题意;根据“秦地已并巴、蜀、汉中”可和出这与四川地区有关,因此“蜀”——李冰父子修建都江堰,A项正确,不 符合题意;根据“北收上郡以东,有河东、太原、上党郡”可得出B项正确,不符合题意;根据“东至荥阳(韩国城邑),灭二周,置三川郡”可得出“荥阳”——所属国首先为秦所灭,D项正确,不符合题意。故选C项。

14.D

【解析】材料图片内容反映的是秦朝建立后,建立起了皇帝制度,三公九卿制,郡县制,这些都是中央集权制度的内容,D项正确;材料没有体现文化方面,排除AB项;C项太绝对,排除C项。故选D项。

15.A

【解析】根据材料可知,秦统一后,在少数民族地区设立郡县制;“属邦”成为专职管理少数民族事务的中央机构,表明秦朝加强对少数民族地区的管理,郡县治理体系不断加强,A项正确;材料没有涉及民族大交融的信息,排除B项;材料得不出是分化事权,加强皇权,排除C项;材料与地方官员的行政能力无关,排除D项。故选A项。

16.(1)相同点:政府重视与主导;服务于军事征服与扩张;以都城为中心;范围广,辐射全国。不同点:罗马的道路比秦更广泛,由意大利扩展至其它区;秦的道路比罗马更加多样,根据不同的目的修筑不同的道路。

(2)历史条件:疆城辽阔,国家规模巨大;国家统一,国力雄厚中央集权体制的确立;社会生产力进步,经济发展。

【解析】(1)相同点:根据“秦灭东方列国后,将过去错杂的交通线路加以整理和连接”“古罗马历代统治者都把道路建设当作重要的国策执行”得出政府重视与主导;根据“为了控制广阔的国土……为了加强北方的防务”“共和国时期,罗马完成对意大利本土的征服……帝国建立后,罗马道路随着帝国的扩张而向外延伸”得出服务于军事征服与扩张;根据“以咸阳为中心,向四方辐射”“罗马帝国的道路把罗马和各行省连接起来”得出以都城为中心;范围广,辐射全国。不同点:根据“罗马帝国……有372条主干道彼此联通,总里程为40多万公里,其中80500多公里的路面铺有路石,连接了今天英国、西欧、东欧、北非和近东的众多区域”得出罗马的道路比秦更广泛,由意大利扩展至其它区;根据“由首都咸阳通到全国各地的驰道,为了加强北方的防务,又‘堑山堙谷千八百里’修筑直道。在西南地区,还修筑了五尺道”得出秦的道路比罗马更加多样,根据不同的目的修筑不同的道路。

(2)历史条件:根据材料并结合所学知识,从政治、经济、文化等角度,分析秦与古罗马道路建设相同的历史条件,得出疆城辽阔,国家规模巨大;国家统一,国力雄厚中央集权体制的确立;社会生产力进步,经济发展。

17.(1)中华大地上生息繁衍的所有政权和人群对“大一统”理想的持续追求;“大一统”观念。

(2)特点:皇帝成为“大一统”的权力核心;废分封立郡县的举措使中原地区凝聚为一体;“五方之民”演变为“华夏”(中国)与“夷狄”的二元结构;诞生于中原地区的农耕族群中。

局限:强化“华夷中外之分”。

【解析】(1)根据材料以及政治、经济、文化等多方面历史背景可知,多民族国家中国得以形成的原因为中华大地上生息繁衍的所有政权和人群对“大一统”理想的持续追求和“大一统”观念。

(2)根据材料“‘天子(皇帝)’成为‘大一统’天下秩序的权力核心。……‘大一统’观念诞生于中原地区的农耕族群中是学界普遍的认识”可得出大一统思想的特点。根据材料“何得尚有华夷中外之分论哉”“雍正皇帝可谓点出了农耕王朝‘大一统’观念共有的显著弊端”可知,大一统思想的局限是强化“华夷中外之分”。

答案第1页,共2页

(训练时间:30分钟;总分50分)

一、单选题(每题2分,共30分)

1.秦朝建立初期,秦始皇开展了“议帝号”、颂“秦德”、推行秦之“法式”、提倡“忠”之政治伦理等“合法性叙事”的活动。这些活动

A.使中央对地方控制加强 B.践行了儒家伦理道德思想

C.消除了六国对社会影响 D.意在强化对秦政权的认同

2.秦朝创建中央集权制度,突出皇帝独尊地位,巩固了统一,把中国历史推进到一个新阶段。下列措施能体现这一结论的是

A.整顿吏治,重视儒学 B.轻徭薄赋,劝课农桑

C.广设仓库,开通运河 D.设三公九卿,置郡县

3.《汉书》记述:秦始皇不忍小耻而轻民力,筑长城之固,延袤万里,转输之行,起于负海,疆境既完,中国内竭,以丧社稷,是为无策。据此可知,秦筑长城

A.带来全方位的政权危机 B.解决来自边疆的威胁

C.保障了正常的农业生产 D.利于自身的社会稳定

4.在完成统一后,秦始皇强行迁徙天下豪富十二万户至咸阳。秦朝还曾经向丽邑(今陕西临潼)移民三万户,向云阳(今陕西淳化)移民五万户,向北河(今内蒙古中部)、榆中(今陕西北部)移民三万户。其做法旨在

A.解决人口不平衡的现状 B.促进边疆地区开发

C.增强关中地区经济活力 D.巩固国家政治统一

5.秦代存在“故地”与“新地”的划分,并采取差别式管理。秦末关东大乱,“新地”皆复为王国,秦将章邯以东郡为根据地镇压起义。西汉初年,天下格局恢复东西对峙局面。汉文帝重新设置东郡,掌握了压制关东诸侯王国的地缘优势,从而保障了汉廷的政治安全。这说明( )

A.分封制的推行有一定的经济基础 B.郡县的设置有利于加强中央集权

C.秦汉时的“新地”全部推行郡县制 D.秦汉时的“故地”全部推行分封制

6.古燕地成于何时已不可考。考古工作者在北京市房山区琉璃河乡董家林的黄土坡村一带发现了一处规模相当大的商周遗址,包括建于商末并延续至西周的城址,出土了大量西周初期燕国的青铜器,如西周燕侯堇鼎、西周燕国太保克盉、西周伯矩鬲等,学界认为这是燕国最初的都城遗址。追溯燕国历史,下列表述正确的是

A.召公之子受封于燕,在姬姓封国中位居最东 B.燕长城是秦始皇长城的基础之一

C.在秦始皇统一六国中,齐国先于燕国灭亡 D.稷下学宫是燕国的教育中心和学术中心

7.秦统一后,在讨论地方制度的御前会议上,主张分封制且有大批臣僚附和的丞相王绾却未能敌过独持异议的廷尉李斯,最终确立了郡县制。这说明当时

A.制度服从于现实需要 B.皇权与相权矛盾激化

C.朝臣掌握着决策权力 D.三公九卿制发生异变

8.学者张光直认为,中国的文明发展和国家形成是“靠政治性的措施造成的”。正因为在如此广大的空间中经历了各地区文化的裂变、撞击和熔合,中华文明才孕育出“协和万邦”的文明基因,产生推动各地区一体化的宏大政治构想。以下史实最能说明这一观点的是

A.夏传子,家天下 B.汤伐夏,国号商

C.五霸强,七雄出 D.赢秦氏,始兼并

9.商朝实行内外服制,外服异姓方国居多;西周“封邦建国”,大规模分封宗室子弟和功臣;秦灭六国、统一天下,废分封、行郡县。这反映出商朝至秦朝政治制度的变化是

A.传统等级制度的瓦解 B.财产地域观念的淡化

C.政权组织的日趋严密 D.中央集权制度的完善

10.经考古证实,秦直道位于内蒙古、甘肃和陕西境内,路上有2-3道车辙,车辙两侧有较宽的路肩;车辙间的辙梁经过反复碾压,土质发黑,质地坚硬。由此可知秦直道

A.推动了国家大一统的实现 B.加强了北方地区的边防

C.实现了对地方的直接管辖 D.形成了全国性的道路网

11.封泥是盖有古代印章的干燥坚硬的泥团,反映古代用印的遗迹。如图是1995年陕西西安出土的秦代封泥“右丞相印”文物。此文物可用于研究秦朝

①中枢机构的设置 ②文书管理机制 ③文字统一与使用 ④赋税徭役征发

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

12.恩格斯在(家庭,私有制和国家的起源》中写道:“作为国家的具体表现,同过去相比,具有两个最根本的特征,即:第一, 它造成了一种已不再直接等同于武装起来的全体人民的公共权力;第二,它第一次不依亲属集团而依共同居住地区为了公共目的来划分人民。”据此判断,中国古代国家应该出现在( )

A.夏朝 B.商朝 C.周朝 D.秦朝

13.《史记·秦始皇本纪》记载:“当是之时,秦地已并巴、蜀、汉中,越宛有郢(楚国都城),置南郡矣;北收上郡以东,有河东、太原、上党郡;东至荥阳(韩国城邑),灭二周,置三川郡。”以下事件与材料所提及地点无关的是

A.“蜀”——李冰父子修建都江堰 B.“太原”——战国时期己设郡治

C.“三川郡”——修直道通往咸阳 D.“荥阳”——所属国首先为秦所灭

14.如图是考古发掘出的秦朝几方印章。根据下列信息,可以得出的正确结论是秦朝嘱里

A.“焚书坑儒”,文化专制 B.统一文字、货币、度量衡

C.随葬品中必有官员印信 D.建立了中央集权制度

15.秦统一前,“属邦”是管理少数民族居住地的中央机构,同时还下辖这些地区的地方县治;至公元前214年后,蒙恬北逐匈奴所设陇西郡和北地郡接管了最后的少数民族县治。至此,“属邦”成为专职管理少数民族事务的中央机构。这说明秦朝

A.郡县治理体系不断加强 B.大一统实现民族大交融

C.分化事权强化君主权力 D.地方官吏行政能力提升

二、材料分析题(每题10分,共20分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦灭东方列国后,将过去错杂的交通线路加以整理和连接,“堕坏城郭,决通川防,夷去险阻,地势既定”,根据“车同轨”的要求修筑了全国交通干线。为了控制广阔的国土,秦始皇修建了“东穷燕齐,南极吴楚”,由首都咸阳通到全国各地的驰道,为了加强北方的防务,又“堑山堙谷千八百里”修筑直道。在西南地区,还修筑了五尺道。伴随征服与扩张,以咸阳为中心,向四方辐射,便达全国的陆路交通网络得以形成。

——据秦筑《秦代陆路交通初探》

材料二 古罗马历代统治者都把道路建设当作重要的国策执行。共和国时期,罗马完成对意大利本土的征服,修建了阿皮亚大道、弗拉米尼大道、东方大道等多条道路,将罗马与意大利东部、南部和北部连接起来。帝国建立后,罗马道路随着帝国的扩张而向外延伸。罗马帝国在其巅峰时刻疆城达500万平方公里,有372条主干道彼此联通,总里程为40多万公里,其中80500多公里的路面铺有路石,连接了今天英国、西欧、东欧、北非和近东的众多区域。罗马帝国的道路把罗马和各行省连接起来,形成“条条大路通罗马”的盛况。

——据冯定雄《罗马道路与帝国统治》

(1)根据材料,概括指出秦与古罗马道路建设的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,简析秦与古罗马道路建设相同的历史条件。

17.大一统思想与国家治理。

材料一 “大一统”是对理想中的以“天子”为核心的“天下”秩序的高度概括。“大一统”观念是在中国传统天下观和服事制基础上形成的,是中华文明的核心内容,主导着中华大地的人群从分散走向凝聚,不断壮大,“滚雪球”一样促成了中华民族的形成与发展;主导着疆域从分裂走向统一,“中国”一词,也由最初指称狭小的“王畿”,秦汉以后指称以“郡县”代称的中原地区,也像“滚雪球”一样拓展,最终在1689年签订的《尼布楚条约》中成了多民族国家一清朝的代称。可以说,中华大地上生息繁衍的所有政权和人群对“大一统”理想的持续追求主导着中华大地的历史分分合合、人群不断凝聚、疆域持续凝聚拓展,为清代多民族国家的形成、为中国最终由传统王朝国家发展为近现代主权国家奠定了牢固的基础。

材料二 秦朝以来,“天子(皇帝)”成为“大一统”天下秩序的权力核心。废分封立郡县的举措使“中国”(中原地区)有了凝聚为一体的趋势,不仅使“中国”成为“大一统”观念具体实践的核心区域,而且拥有“中国”并继承和发展“大一统”政治秩序成为评价后世王朝是否为“正统”的基础标准。“大一统”观念诞生于中原地区的农耕族群中是学界普遍的认识,其在多民族国家中国形成与发展过程中的重要作用也得到了高度评价。但也应该清醒地认识到,以秦、汉、隋、唐、明等为代表的农耕王朝的“大一统”观念依然具有局限性,清朝雍正皇帝在《大义觉迷录》中曾经对前代的治理思想和实践做过如下评价:“自古中国一统之世,幅员不能广远,其中有不向化者,则斥之为夷狄。……是中国之疆土,开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉!”雍正皇帝可谓点出了农耕王朝“大一统”观念共有的显著弊端,这或许也是北魏、辽、金、元、清等非农耕王朝之所以持续推动多民族国家中国不断发展并最终底定于清代的深层次原因。

——以上材料均摘编自李大龙《农耕王朝对“大一统”思想的继承与发展》

(1)根据材料一,概括多民族国家中国得以形成和发展的主要原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括中国古代“大一统”思想的特点与局限。

试卷第1页,共3页

参考答案

1.D

【解析】秦朝建立之初推行的一系列合法性叙事,意在构建政治合法性,强化民众对秦朝政权的认同,D项正确;A项与材料内容无关,排除A项;秦朝推崇法家,排除B项;C项表述绝对,排除C项。故选D项。

2.D

【解析】根据所学知识可知,最能体现秦朝创建专制主义中央集权制度,突出皇权、巩固统一的措施是,在中央设三公九卿,地方实行郡县制,D项正确;秦朝以法家思想治国,并不重视儒学,排除A项;秦朝苛捐杂税繁重,轻徭薄赋的说法与史实不符,排除B项;广设仓库,开通运河是隋朝的做法,并非秦朝加强专制主义中央集权的措施,排除C项。故选D项。

3.A

【解析】根据材料“疆境既完,中国内竭,以丧社稷”可知秦筑长城带来全方位的政权危机,A项正确;材料体现的是秦筑长城带来全方位的政权危机,不是解决来自边疆的威胁,排除B项;材料体现的是秦筑长城带来全方位的政权危机,不是保障了正常的农业生产,排除C项;材料体现的是秦筑长城带来全方位的政权危机,不 利于自身的社会稳定,排除D项。故选A项。

4.D

【解析】根据材料可知,秦始皇强行迁徙天下豪富至咸阳与移民至北部地区,是为了强化对地方的管理,从而加强中央集权巩固统治,D项正确;材料中的做法是巩固统治,不是解决人口不平衡的现状,排除A项;移民北部可以促进边疆开发,豪富移民咸阳没有促进边疆开发的结果,排除B项;移民北部不是增强关中地区经济活力,排除C项。故选D项。

5.B

【解析】秦末,章邯为平定新地即原来六国地区的叛乱,将东郡作为根据地,西汉时期,汉文帝为结束东西对峙局面,重设东郡压制关东诸侯王国等做法,表明郡县制有利于加强中央集权,B项正确;分封制的推行有一定的经济基础在材料中没有体现,排除A项;秦汉时的“新地”全部推行郡县制与秦代关东大乱,“新地”皆复为王国不符,排除C项;秦汉时的“故地”全部推行分封制说法绝对,且与秦朝在全国推行郡县制的史实不符,排除D项。故选B项。

6.B

【解析】结合所学知识秦长城实际是在原先战国时期秦长城,赵长城,燕长城三国长城的基础上修建。B项正确;召公之子受封于燕,在姬姓封国中不是最东的,排除A项;在秦始皇统一六国中,齐最后灭亡,排除C项;稷下学宫是齐国的教育中心和学术中心,排除D项,故选B项。

7.A

【解析】由材料可知,秦统一后,在讨论地方制度的御前会议上,虽然主张分封制的有包括丞相王绾在内的众多官员,但廷尉李斯从现实出发,陈述郡县制对加强中央集权的积极作用,最终被采纳,体现了制度服从于现实需要的情况,A项正确;材料没有体现皇权与相权矛盾激化,排除B项;朝臣掌握着决策权力,与秦朝史实不符,排除C项;三公九卿制发生异变,与材料主旨不符,排除D项。故选A项。

8.D

【解析】材料反映的是中华民族由“协和万邦”到“一体化”即由分裂走向统一的过程,D项陈述的是秦始皇统一中国的史实,D项正确;A反映的是王位世袭制,排除A项;B所陈述的史实是夏商朝代更迭,排除B项;C反映的是春秋战国的史实,排除C项。故选D项。

9.C

【解析】从商朝的内外服到秦朝的专制主义中央集权制度,体现出权力不断集中的趋势,政权组织的日趋严密,C项正确;等级制度仍然存在,排除A项;材料与财产地域观念无关,排除B项;材料中只涉及到秦朝的中央集权制度,没有完善的表现,排除D项。故选C项。

10.B

【解析】“车辙间的辙梁经过反复碾压,土质发黑,质地坚硬”说明秦直道经常使用,来往车辆比较多。而秦 直道修建的主要目的之一就是加强北部边防,因此可知秦直道起到了加强北方地区边防的作用,B项正确;秦直道的修建是在大一统实现后,排除A项;实现了对地方直接管辖的是郡县制,排除C项;仅仅是秦直道并没有形成全国性的道路网,排除D项。故选B项。

11.B

【解析】秦朝中央机构实行三公九卿制,三公包括丞相、太尉、御史大夫,因此秦“右丞相印”封泥可以用于研究秦代中央政府机构的设置,文书管理机制,文字统一与使用,①②③正确,B项正确;秦朝赋税有治粟内史负责,④错误,排除ACD项。故选B项。

12.D

【解析】根据“它第一次不依亲属集团”并结合所学内容可知,秦朝建立后大规模推行郡县制,以官僚政治取代了贵族政治,削弱了血缘政治的影响,符合题意描述,D项正确;夏商周时期的政治制度中都带有浓厚的血缘因素,与恩格斯的描述不符,排除A、B、C项。故选D项。

13.C

【解析】结合材料中的内容,可得出材料中并没有涉及到咸阳,因此C项错误,符合题意;根据“秦地已并巴、蜀、汉中”可和出这与四川地区有关,因此“蜀”——李冰父子修建都江堰,A项正确,不 符合题意;根据“北收上郡以东,有河东、太原、上党郡”可得出B项正确,不符合题意;根据“东至荥阳(韩国城邑),灭二周,置三川郡”可得出“荥阳”——所属国首先为秦所灭,D项正确,不符合题意。故选C项。

14.D

【解析】材料图片内容反映的是秦朝建立后,建立起了皇帝制度,三公九卿制,郡县制,这些都是中央集权制度的内容,D项正确;材料没有体现文化方面,排除AB项;C项太绝对,排除C项。故选D项。

15.A

【解析】根据材料可知,秦统一后,在少数民族地区设立郡县制;“属邦”成为专职管理少数民族事务的中央机构,表明秦朝加强对少数民族地区的管理,郡县治理体系不断加强,A项正确;材料没有涉及民族大交融的信息,排除B项;材料得不出是分化事权,加强皇权,排除C项;材料与地方官员的行政能力无关,排除D项。故选A项。

16.(1)相同点:政府重视与主导;服务于军事征服与扩张;以都城为中心;范围广,辐射全国。不同点:罗马的道路比秦更广泛,由意大利扩展至其它区;秦的道路比罗马更加多样,根据不同的目的修筑不同的道路。

(2)历史条件:疆城辽阔,国家规模巨大;国家统一,国力雄厚中央集权体制的确立;社会生产力进步,经济发展。

【解析】(1)相同点:根据“秦灭东方列国后,将过去错杂的交通线路加以整理和连接”“古罗马历代统治者都把道路建设当作重要的国策执行”得出政府重视与主导;根据“为了控制广阔的国土……为了加强北方的防务”“共和国时期,罗马完成对意大利本土的征服……帝国建立后,罗马道路随着帝国的扩张而向外延伸”得出服务于军事征服与扩张;根据“以咸阳为中心,向四方辐射”“罗马帝国的道路把罗马和各行省连接起来”得出以都城为中心;范围广,辐射全国。不同点:根据“罗马帝国……有372条主干道彼此联通,总里程为40多万公里,其中80500多公里的路面铺有路石,连接了今天英国、西欧、东欧、北非和近东的众多区域”得出罗马的道路比秦更广泛,由意大利扩展至其它区;根据“由首都咸阳通到全国各地的驰道,为了加强北方的防务,又‘堑山堙谷千八百里’修筑直道。在西南地区,还修筑了五尺道”得出秦的道路比罗马更加多样,根据不同的目的修筑不同的道路。

(2)历史条件:根据材料并结合所学知识,从政治、经济、文化等角度,分析秦与古罗马道路建设相同的历史条件,得出疆城辽阔,国家规模巨大;国家统一,国力雄厚中央集权体制的确立;社会生产力进步,经济发展。

17.(1)中华大地上生息繁衍的所有政权和人群对“大一统”理想的持续追求;“大一统”观念。

(2)特点:皇帝成为“大一统”的权力核心;废分封立郡县的举措使中原地区凝聚为一体;“五方之民”演变为“华夏”(中国)与“夷狄”的二元结构;诞生于中原地区的农耕族群中。

局限:强化“华夷中外之分”。

【解析】(1)根据材料以及政治、经济、文化等多方面历史背景可知,多民族国家中国得以形成的原因为中华大地上生息繁衍的所有政权和人群对“大一统”理想的持续追求和“大一统”观念。

(2)根据材料“‘天子(皇帝)’成为‘大一统’天下秩序的权力核心。……‘大一统’观念诞生于中原地区的农耕族群中是学界普遍的认识”可得出大一统思想的特点。根据材料“何得尚有华夷中外之分论哉”“雍正皇帝可谓点出了农耕王朝‘大一统’观念共有的显著弊端”可知,大一统思想的局限是强化“华夷中外之分”。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进