统编版高中历史选择性必修二:第11课 近代以来的城市化进程 同步训练(含答案及解析)(全国通用)

文档属性

| 名称 | 统编版高中历史选择性必修二:第11课 近代以来的城市化进程 同步训练(含答案及解析)(全国通用) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 67.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-29 08:49:07 | ||

图片预览

文档简介

第11课 近代以来的城市化进程 同步训练

(训练时间:30分钟;总分50分)

一、单选题(每题2分,共30分)

1.1900年闸北绅商率先组织闸北工程总局。1905年,11月,上海工程总局成立,承办马路、电灯、警察等各项事宜。1909年清政府正式颁布《城镇乡地方自治章程》后,总工程局随即改为“城厢内外自治公所”。这反映了上海

A.近代城市治理进程的不断深 B.市政建设受到西方影响

C.已形成较完善的地方治理体系 D.新政加剧地方独立倾向

2.2005 年中国工业化水平综合指数达到 50(表示已达工业化中期)时,提出最晚将在 2021 年 完成工业化进程。同年提出了“建设社会主义新农村”国家战略。这反映出当时

A.社会主义现代化建设启动 B.实施城乡一体化发展战略

C.我国工业化建设进程开始 D.农村进入了社会主义阶段

3.1949—1957年,随着战后经济恢复以及“一五计划”顺利推进,我国城市化率由 10.6%升至 15.4%;1961—1965 年,国家进行工业调整,精简工业和城市人口,出现了“中国式“的逆城市化现象;1978 年至今,随着改革开放的不断深入,我国城市化水平稳步提升。这一切表明,新中国成立以来,我国的城市化进程

A.深受国家政策和制度的影响 B.出现了城市区域化的倾向

C.逐步形成了合理的城市体系 D.走协调发展的多样化道路

4.1930年,上海《民国日报》刊登文章称,“早年大批的毕业学生自乡村跑进都市,不见一个返乡……都会的漩涡卷去了乡村的干柱,剩下的只有老弱和稚幼……乡村衰败了,没有一些生气。”“乡村衰败”的原因主要是

A.新文化运动的推动 B.经济大危机的影响

C.新教育推行的影响 D.工业化浪潮的冲击

5.开埠前的天津是一个封建性城市。开埠通商后,天津很快发展为我国最早建立新式工业、新式采掘业和新式交通的城市之一,成为仅次于上海的全国第二大工商业和港口城市、北方最大的金融中心。材料表明了

A.西方侵略主导了中国城市变革 B.城市化过程中和世界的碰撞融合

C.天津成为全国最西方化的城市 D.新型城市功能发生了彻底的转变

6.近代西方列强打开中国大门后,在中国诸多城市开辟通商口岸、划定租界。为选择租界范围、营建各种城市建筑,必须绘制比较详细、准确的城市地图,随之表现中国城市的地图大量涌现,绘制者除中国人外,外国人亦不在少数。由此可知,测绘制图的大量出现

A.加剧了西方列强经济侵略 B.有助于近代城市的合理布局

C.实现了中国城市的近代化 D.使近代中国思想进一步解放

7.1932年,有中国学者在《谈市政管理》中写道∶"若管理得法,精神和物质两方面并进,是很容易达于优良地步的,文化自然发扬,实业自易振兴,文明的程度,亦易增高,国家的富强,亦指日可待,"这一认识反映出当时

A.西方工业文明开始传入中国 B.国人积极探索城市现代化道路

C.城市物质文化生活显著改善 D.民族复兴的社会条件已经具备

8.在19世纪三四十年代,英国各地霍乱多发,人们意识到城市的水质关乎居民的生死。1846—1865年间-共有51个市政府新建或购买了供水公司,取代了原有的私人水公司;在1866年到1895年,又有176个城市提供市营自来水。这表明英国

A.工业革命推动民众消费观念更新 B.自由主义经济理论受到严重挑战

C.公共事件促进了政府职能的转变 D.观念更新助推生产与资本的集中

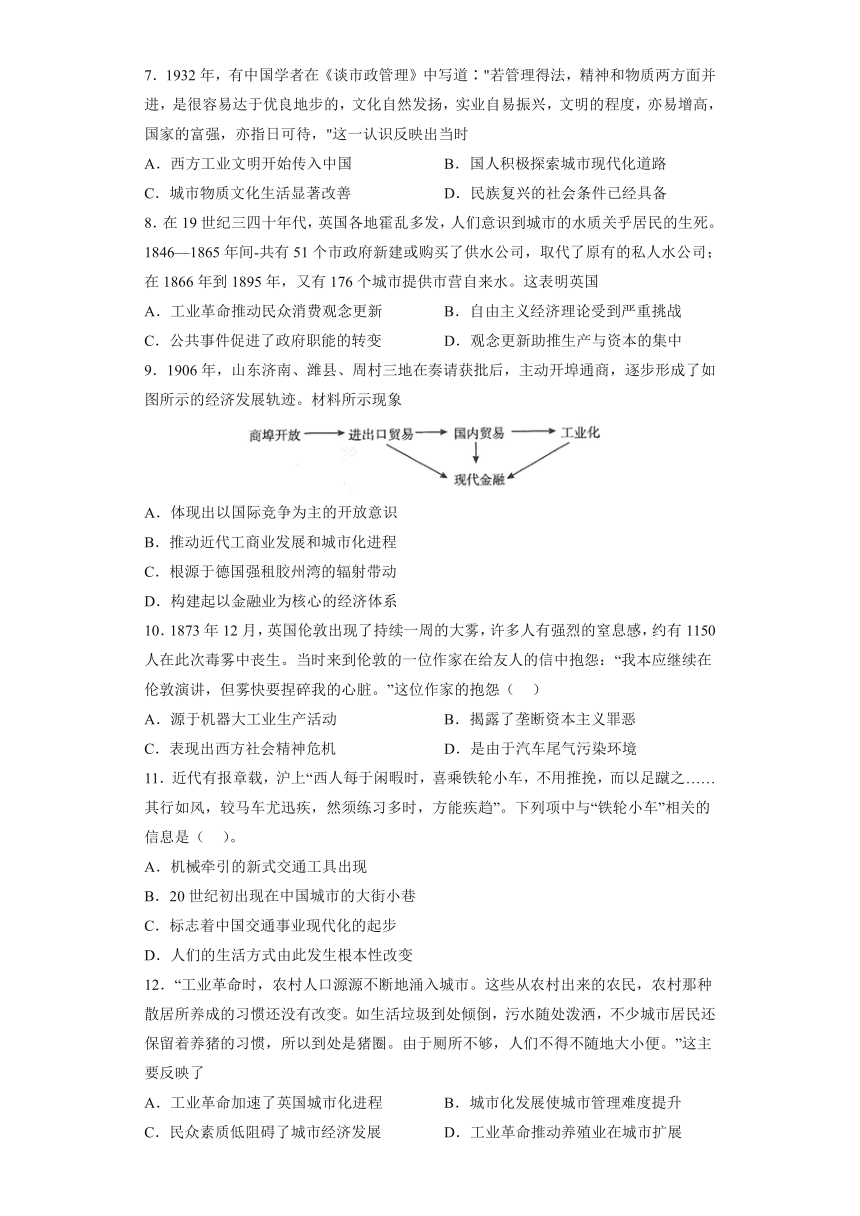

9.1906年,山东济南、潍县、周村三地在奏请获批后,主动开埠通商,逐步形成了如图所示的经济发展轨迹。材料所示现象

A.体现出以国际竞争为主的开放意识

B.推动近代工商业发展和城市化进程

C.根源于德国强租胶州湾的辐射带动

D.构建起以金融业为核心的经济体系

10.1873年12月,英国伦敦出现了持续一周的大雾,许多人有强烈的窒息感,约有1150人在此次毒雾中丧生。当时来到伦敦的一位作家在给友人的信中抱怨:“我本应继续在伦敦演讲,但雾快要捏碎我的心脏。”这位作家的抱怨( )

A.源于机器大工业生产活动 B.揭露了垄断资本主义罪恶

C.表现出西方社会精神危机 D.是由于汽车尾气污染环境

11.近代有报章载,沪上“西人每于闲暇时,喜乘铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之……其行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”。下列项中与“铁轮小车”相关的信息是( )。

A.机械牵引的新式交通工具出现

B.20世纪初出现在中国城市的大街小巷

C.标志着中国交通事业现代化的起步

D.人们的生活方式由此发生根本性改变

12.“工业革命时,农村人口源源不断地涌入城市。这些从农村出来的农民,农村那种散居所养成的习惯还没有改变。如生活垃圾到处倾倒,污水随处泼洒,不少城市居民还保留着养猪的习惯,所以到处是猪圈。由于厕所不够,人们不得不随地大小便。”这主要反映了

A.工业革命加速了英国城市化进程 B.城市化发展使城市管理难度提升

C.民众素质低阻碍了城市经济发展 D.工业革命推动养殖业在城市扩展

13.1899年初,中国进口了几部马可尼无线电报机,安装在两广总督督署、威远等要塞以及南洋舰队舰艇上,用于军事指挥。要知道,在同一年,马可尼才刚刚说服英国邮政部建立了一个无线电报站,英国无线电通讯业务方才起步。这反映了

①中国应用无线电报基本与西方同步 ②中国在科技上处于领先地位

③中国仍处于学习器物阶段 ④世界市场的发展

A.①② B.①③ C.①④ D.③④

14.随着城市化的发展,20世纪20年代,美国洛杉矶市中心的居民向郊区搬迁的现象剧增。促成这一变化的因素有

A.新式交通工具得到广泛使用 B.联邦政府在郊区兴建大批住宅

C.普通劳动者的基本收入得到法律保障 D.大型国有 企业多位于郊区

15.“两盒点心跑一天”到20世纪90年代已不再是人们春节拜年的主要形式。1994年,某城从除夕夜7点到初五中午12点,家庭电话通话次数比平日增多了65%左右;1999年,中国电信网上每天至少有四五千封电子贺年邮件接来送往。随着手机的普及,短信、微信拜年成了现阶段人们春节期间拜年的首选。这一现象主要反映了

A.邮政电信合一时代到来 B.电信缩短了人们的心理距离

C.改革开放加速了城市化进程 D.通信网络发展改变了生活方式

二、材料分析题(每题10分,共20分)

16.阅读材料、完成下列要求。

材料一 英国是世界上率先迈入现代化的国家,随着19世纪中期工业化与城市化的迅速发展,人们的生活环境、尤其是整个社会的公共卫生状况严重恶化,英国政府开始全面介入公共卫生管理,1848年、经过议会辩论,英国通过了《公共卫生法)、法案规定:“在代表中央意志的大都市伦敦首先创建中央委员会,然后再广泛任命检查巡视员,派他去管理地方上的那些分支委员会。”这使得地方政府强烈不满,由此,1858年,中央政府颁布了《公共卫生法》,1871年,议员提出并成立了地方政府委员会,推动议会颁布了1872年《公共卫生法》,1875年,又颁布了强化、巩固有一切成果的《公共卫生法》,规定“任何被通报为污染物制造者的受委屈个人都有中诉抱怨权”,这使得检查员所做的工作极易遭人误解,这些法案连同1875年的《食品和药物法》“共同构筑起了英国近代乃至现代社会公共卫生立法和管理制度的基础”。

——摘编自王广坤《论近代英国的卫生检查制度》

材料二 1951年,中共中央发布《中央关于加强卫生防疫和医疗工作的指示》;1953年、政务院批准在各省、自治区、直辖市以及地(市)、县(旗、区)建立卫生防疫站;到1965年年底、全国共有各级各类卫生防疫站2499个.与1952年相比,机构增加了16倍、医师(技师)增加了11倍、卫生部还先后颁布了《卫生防疫站暂行办法》(1954年)、《卫生防疫站工作试行条例》(1964年).从20世纪80年代开始,从宏观层面提出了“国家、集体、个人一起上”的思路,启动医疗卫生体制改革.1997年,中共中央、国务院联合发出《关于卫生改革与发展的决定》;2009年,发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》,提出建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。

——摘编自吴超《从卫生防疫到全民健康——新中国的疫病防控和公共卫生安全事业》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代英国发展公共卫生事业的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代英国与现代中国在公共卫生事业建设上的相似之处,并说明其产生的相同作用。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 元代中期有效的海运保证了大都的粮食供应,推动城市经济的繁荣。但在元朝末期,顺帝至正年间多次出现“海运不给”“运道遂梗”的局面,“京师料钞十锭,易斗粟不可得”。京师乏粮,使大都附近“强贼四起”。时人认为,“所在盗起,盖由岁饥民贫”,并建议“大发仓廪赈之,以收人心”,但元顺帝不允。行之数十年的京师赈济至此停止。京畿自然灾害频仍,大都粮食供求矛盾日益尖锐,大量人口外流。元朝廷不得不鼓励在京畿内开荒垦田,同时资遣流民及裁汰冗官,这些措施取得了有限的效果。

——摘编自韩光辉、向楠《元末大都城市的粮食供应》

材料二 工业革命导致了英国城市人口的剧增,伦敦、曼彻斯特等诸多城市出现严重的粮食供应问题。为此,英国议会通过了多项法律,支持政府加快修筑运河和铁路,促进国内不同地区的粮食流通和互补,增强城市粮食供应的稳定性。1846年,英国议会废除了自1815年以来实行的《谷物法》,该法案曾规定,在英国粮价每夸特(夸特是英国的重量单位,约合12.7千克)低于80先令时,绝对禁止粮食进口;只有在达到或超出这一价格的情况下,才许可从国外自由输入粮食。据统计,英国19世纪30年代进口粮食比重为2%,到19世纪60年代增至24%。

——摘编自《第一次工业革命时期英国城市粮食供应问题研究——以曼彻斯特为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元末大都粮食供应不足的原因。

(2)根据材料二,指出近代英国政府解决城市粮食供给问题的新思路,并分析其意义。

试卷第1页,共3页

参考答案

1.A

【解析】1900年组织闸北工程总局,1905年,成立上海工程总局,后改为“城厢内外自治公所”,工程总局由承办马路、电灯、警察等事宜到自治,说明上海近代城市治理进程不断推进,故选A;材料反映上海市政管理的发展情况,B项不符合材料主旨,排除;仅从材料信息不足以证明上海已形成较完善的地方治理体系,排除C;地方自治一定程度上容易形成地方独立倾向,但D项无法全面反映上海市政管理的发展过程,排除。

2.B

【解析】根据所学知识可知,城乡一体化的思想早在上个世纪就已经产生了。我国在改革开放后,城乡一体化思想逐渐受到重视,建设社会主义新农村是实施城乡一体化发展战略的一个阶段,故B正确;1992年邓小平发表南方谈话后,党和国家根本任务是集中力量进行改革开放和现代化建设,确保小康社会建成,故A错误;我国的工业化建设始于第一个五年计划,故C错误;三大改造的完成标志我国进入社会主义初级阶段,农村也进入社会主义阶段,故D错误。

3.A

【解析】根据材料和所学知识可知,1949—1957年中国城市化率提升主要和经济的恢复、一五计划的推进有关;20世纪60年代出现逆城市化现象主要和国民经济调整有关;1978年后城市化的快速发展,主要和改革开放的进行有关,因此材料反映的是我国城市化进行深受国家政策和制度的影响,A正确;BD说法与材料无关,排除;我国目前的城市体系发展并不合理,C排除。故选A。

4.D

【解析】根据“早年大批的毕业学生自乡村跑进都市,不见一个返乡……都会的漩涡卷去了乡村的干柱,剩下的只有老弱和稚幼”,结合所学可知,近代中国的发展,吸引了大量人口流入城市,促进了城市的发展,乡村逐渐衰败,故选D;新文化运动、新教育推行不是“乡村衰败”的原因,排除A、C;材料现象无法体现经济危机的影响,排除B。

5.B

【解析】开埠前后,天津由封建城市转变为近代化城市,结合所学知识可知,这种转变很大程度是由于西方文明冲击导致,因此城市化过程中,中国传统城市和世界碰撞融合,加速了城市转型,B正确;A错在主导,排除;题干没有将天津和其它城市对比,排除C;D错在“彻底”,排除。

6.B

【解析】近代西方列强在中国营建城市建筑时,提前对城市地图进行绘制,有利于城市的合理布局,故选B项;测绘制图不能加剧西方列强经济侵略,排除A项;C项与史实不符;D项夸大了其作用。

7.B

【解析】学者通过撰文对城市管理进行了探讨,意在推动城市文明发展,促进国家富强,故选B项;鸦片战争后,西方工业文明开始传入中国,故排除A项;材料提供了学者对城市现代化的探索和主张,并非现实中"物质文化生活显著改善",故排除C项;1932年,中国尚属于半殖民地半封建社会,""民族复兴"的社会条件远未具备,故排除D项。

8.C

【解析】据材料可知当时由于水质问题引发霍乱,政府开办市营自来水公司以解決问题,反映出面临公共事件危机,政府承担起部分公共服务职能,故C项正确;材料没有体现民众的消费问题,民众消费观念更新也就无从谈起,排除A项;19世纪自由主义经济理论风靡全欧洲,B项内容与史实不符,排除B项;材料内容与垄断无关,排除D项。故选C。

9.B

【解析】根据“山东济南、潍县、周村三地”及示意图可以看出,主动开放通商,促进了当地商业的发展和工业化的发展,推动了城市化进程,B项正确;材料不能体现国际竞争为主,排除A;C项不是根源,排除C;材料不能说明构建体系,排除D。

10.A

【解析】根据所学可知,材料中出现的大雾与工业革命所导致的环境污染有关,因此其抱怨源于机器大工业生产活动,A项正确;垄断产生于19世纪末,与材料时间不符合,排除B项;材料与精神危机无关,而是环境污染问题,排除C项;此时汽车还没有出现,排除D项。

11.B

【解析】根据“铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之...其.行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”可知,这里描述的铁轮小车是自行车,根据所学知识可知,自行车在20世纪初出现在中国城市的大街小巷,B正确;“不用推挽,而以足蹴之”说明其依靠的是人力而非机械牵引,排除A;题干中骑乘自行车的是西方人,因此其不能作为中国交通事业现代化的起步的标志,排除C;自行车的出现主要是改变了人们的出行方式,并未造成人们生活方式根本性变化,D夸大了自行车的影响,排除。

12.B

【解析】根据“农村那种散居所养成的习惯还没有改变。如生活垃圾到处倾倒,污水随处泼洒”可知,随着城市化进程的加快,产生了很多城市问题,使城市管理难度提升,B项正确;材料强调城市管理难度的增加,而不是工业革命的影响,排除A项;材料没有涉及到城市经济,排除C项;城市居民养猪,是个人习惯问题,并不是城市养殖业,排除D项。

13.C

【解析】试题分析:根据“在同一年,马可尼才刚刚说服英国邮政部建立了一个无线电报站,英国无线电通讯业务方才起步”,说明①正确;中国是引进外国先进科技成果,不能说明②正确;1899年发生在戊戌变法后,先进的中国人已经提出学习西方制度,③错误;中国引进外国先进科技成果说明中外交流加强,世界市场的发展,④正确。故选C。

考点:中国近现代社会生活的变迁·交通、通讯工具的进步·通讯工具的进步。

14.A

【解析】20世纪20年代,美国洛杉矶市中心的居民向郊区搬迁的现象剧增,隐含居住地点和工作地点的距离拉大也不成问题,这必然是依靠迅捷的新式交通工具(汽车、内燃机车),在这时间上也符合第二次工业革命的成果。A项正确。

15.D

【解析】人们由20世纪90年代以前的串门拜年方式到之后的用电话、电子邮件、短信和微信等拜年方式,这是由于网络通信手段的发达导致的,所以D符合题意;邮政与电信合一的时代是在1949年开始的,故排除A;电信缩短的不是人们的心理距离而是人们交流的空间距离,故排除B;题干说的现象不仅仅是在城市,也发生在农村,所以与城市化关系不大,故排除C。

16.(1)原因:工业革命的完成,社会生产力大大提高;人口增加,特别是城市人口激增,公共卫生状况恶化;自由放任的传统导致民众公共卫生意识差;生活水平的提高增强了人们对健康的重视程度及改善卫生条件的要求。

(2)相似之处:政府主导,积极推进;从中央到地方全面推行,普及面广;成立机构以加强管理;根据形势,不断完善公共卫生制度;逐渐纳入法制化轨道。

相同作用:改善了公共卫生状况;推动了医疗卫生体系的完善;有助于预防疾病,保障人民健康;促进了社会经济发展。

【解析】(1)原因:根据“ 英国是世界上率先迈入现代化的国家,随着19世纪中期工业化与城市化的迅速发展”得出工业革命的完成,社会生产力大大提高;根据“随着19世纪中期工业化与城市化的迅速发展,人们的生活环境、尤其是整个社会的公共卫生状况严重恶化”得出人口增加,特别是城市人口激增,公共卫生状况恶化;根据“英国政府开始全面介入公共卫生管理”得出自由放任的传统导致民众公共卫生意识差;根据所学可得出生活水平的提高增强了人们对健康的重视程度及改善卫生条件的要求。

(2)相似之处:根据“英国通过了《公共卫生法)、法案”得出政府主导,积极推进;根据“在代表中央意志的大都市伦敦首先创建中央委员会,然后再广泛任命检查巡视员,派他去管理地方上的那些分支委员会。”得出从中央到地方全面推行,普及面广;成立机构以加强管理;根据形势,不断完善公共卫生制度;根据“1871年,议员提出并成立了地方政府委员会,推动议会颁布了1872年《公共卫生法》,1875年,又颁布了强化、巩固有一切成果的《公共卫生法》”得出逐渐纳入法制化轨道。相同作用:结合材料和所学,可得出改善了公共卫生状况;推动了医疗卫生体系的完善;有助于预防疾病,保障人民健康;促进了社会经济发展等。

17.(1)原因:经济重心已经南移,南方成为主要粮食供给中心海运不畅,大运河堵塞,南方粮食难以北运封建统治腐朽,民族矛盾和阶级矛盾尖锐大都地区自然灾害频繁,当地粮食生产遭到严重破坏。

(2)新思路:大力发展近代交通运输业主要是通过法律和经济手段解决发展对外贸易,扩大海外市场的粮食来源推行自由贸易政策。意义:有利于解决工业化城市化过程中的基本民生问题稳定社会秩序为工业革命的深入发展创造条件促进了英国国内外自由贸易发展。

【解析】(1)原因:根据材料一中“元代中期有效的海运保证了大都的粮食供应”并结合所学知识可知,经济重心南移,南方成为主要粮食供给中心;根据材料一中“海运不给”“运道遂梗”可知,海运不畅,南方粮食难以北运材料一中元帝不顾民生,可知封建统治腐朽;根据材料一中的叙述内容,可知大都地区的自然灾害频繁,当地粮食生产遭到严重破坏。

(2)新思路:根据材料一中朝廷“大规模畿内屯田、资遣流民及裁汰冗官”和材料二中英国议会“通过多项决议支持运河和铁路的修筑”“废除《谷物法》,支持从国外大量进口小麦”可知,与元朝相比英国政府更重视发展近代交通运输业,以法律、经济手段解决问题,推行自由贸易政策。意义:根据材料二中“推动了国内不同地区的粮食互补”“增强城市粮食供应的稳定性”可知,促进了英国各地的经济交流,为工业革命的深入发展创造条件;根据材料二中“支持从国外大量进口小麦”可知,密切英国与世界各地的联系;根据材料二中“英国议会废除了《谷物法》”可知,符合工业资产阶级利益需求,有助于解决市民的口粮供应问题,缓解社会矛盾。

答案第1页,共2页

(训练时间:30分钟;总分50分)

一、单选题(每题2分,共30分)

1.1900年闸北绅商率先组织闸北工程总局。1905年,11月,上海工程总局成立,承办马路、电灯、警察等各项事宜。1909年清政府正式颁布《城镇乡地方自治章程》后,总工程局随即改为“城厢内外自治公所”。这反映了上海

A.近代城市治理进程的不断深 B.市政建设受到西方影响

C.已形成较完善的地方治理体系 D.新政加剧地方独立倾向

2.2005 年中国工业化水平综合指数达到 50(表示已达工业化中期)时,提出最晚将在 2021 年 完成工业化进程。同年提出了“建设社会主义新农村”国家战略。这反映出当时

A.社会主义现代化建设启动 B.实施城乡一体化发展战略

C.我国工业化建设进程开始 D.农村进入了社会主义阶段

3.1949—1957年,随着战后经济恢复以及“一五计划”顺利推进,我国城市化率由 10.6%升至 15.4%;1961—1965 年,国家进行工业调整,精简工业和城市人口,出现了“中国式“的逆城市化现象;1978 年至今,随着改革开放的不断深入,我国城市化水平稳步提升。这一切表明,新中国成立以来,我国的城市化进程

A.深受国家政策和制度的影响 B.出现了城市区域化的倾向

C.逐步形成了合理的城市体系 D.走协调发展的多样化道路

4.1930年,上海《民国日报》刊登文章称,“早年大批的毕业学生自乡村跑进都市,不见一个返乡……都会的漩涡卷去了乡村的干柱,剩下的只有老弱和稚幼……乡村衰败了,没有一些生气。”“乡村衰败”的原因主要是

A.新文化运动的推动 B.经济大危机的影响

C.新教育推行的影响 D.工业化浪潮的冲击

5.开埠前的天津是一个封建性城市。开埠通商后,天津很快发展为我国最早建立新式工业、新式采掘业和新式交通的城市之一,成为仅次于上海的全国第二大工商业和港口城市、北方最大的金融中心。材料表明了

A.西方侵略主导了中国城市变革 B.城市化过程中和世界的碰撞融合

C.天津成为全国最西方化的城市 D.新型城市功能发生了彻底的转变

6.近代西方列强打开中国大门后,在中国诸多城市开辟通商口岸、划定租界。为选择租界范围、营建各种城市建筑,必须绘制比较详细、准确的城市地图,随之表现中国城市的地图大量涌现,绘制者除中国人外,外国人亦不在少数。由此可知,测绘制图的大量出现

A.加剧了西方列强经济侵略 B.有助于近代城市的合理布局

C.实现了中国城市的近代化 D.使近代中国思想进一步解放

7.1932年,有中国学者在《谈市政管理》中写道∶"若管理得法,精神和物质两方面并进,是很容易达于优良地步的,文化自然发扬,实业自易振兴,文明的程度,亦易增高,国家的富强,亦指日可待,"这一认识反映出当时

A.西方工业文明开始传入中国 B.国人积极探索城市现代化道路

C.城市物质文化生活显著改善 D.民族复兴的社会条件已经具备

8.在19世纪三四十年代,英国各地霍乱多发,人们意识到城市的水质关乎居民的生死。1846—1865年间-共有51个市政府新建或购买了供水公司,取代了原有的私人水公司;在1866年到1895年,又有176个城市提供市营自来水。这表明英国

A.工业革命推动民众消费观念更新 B.自由主义经济理论受到严重挑战

C.公共事件促进了政府职能的转变 D.观念更新助推生产与资本的集中

9.1906年,山东济南、潍县、周村三地在奏请获批后,主动开埠通商,逐步形成了如图所示的经济发展轨迹。材料所示现象

A.体现出以国际竞争为主的开放意识

B.推动近代工商业发展和城市化进程

C.根源于德国强租胶州湾的辐射带动

D.构建起以金融业为核心的经济体系

10.1873年12月,英国伦敦出现了持续一周的大雾,许多人有强烈的窒息感,约有1150人在此次毒雾中丧生。当时来到伦敦的一位作家在给友人的信中抱怨:“我本应继续在伦敦演讲,但雾快要捏碎我的心脏。”这位作家的抱怨( )

A.源于机器大工业生产活动 B.揭露了垄断资本主义罪恶

C.表现出西方社会精神危机 D.是由于汽车尾气污染环境

11.近代有报章载,沪上“西人每于闲暇时,喜乘铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之……其行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”。下列项中与“铁轮小车”相关的信息是( )。

A.机械牵引的新式交通工具出现

B.20世纪初出现在中国城市的大街小巷

C.标志着中国交通事业现代化的起步

D.人们的生活方式由此发生根本性改变

12.“工业革命时,农村人口源源不断地涌入城市。这些从农村出来的农民,农村那种散居所养成的习惯还没有改变。如生活垃圾到处倾倒,污水随处泼洒,不少城市居民还保留着养猪的习惯,所以到处是猪圈。由于厕所不够,人们不得不随地大小便。”这主要反映了

A.工业革命加速了英国城市化进程 B.城市化发展使城市管理难度提升

C.民众素质低阻碍了城市经济发展 D.工业革命推动养殖业在城市扩展

13.1899年初,中国进口了几部马可尼无线电报机,安装在两广总督督署、威远等要塞以及南洋舰队舰艇上,用于军事指挥。要知道,在同一年,马可尼才刚刚说服英国邮政部建立了一个无线电报站,英国无线电通讯业务方才起步。这反映了

①中国应用无线电报基本与西方同步 ②中国在科技上处于领先地位

③中国仍处于学习器物阶段 ④世界市场的发展

A.①② B.①③ C.①④ D.③④

14.随着城市化的发展,20世纪20年代,美国洛杉矶市中心的居民向郊区搬迁的现象剧增。促成这一变化的因素有

A.新式交通工具得到广泛使用 B.联邦政府在郊区兴建大批住宅

C.普通劳动者的基本收入得到法律保障 D.大型国有 企业多位于郊区

15.“两盒点心跑一天”到20世纪90年代已不再是人们春节拜年的主要形式。1994年,某城从除夕夜7点到初五中午12点,家庭电话通话次数比平日增多了65%左右;1999年,中国电信网上每天至少有四五千封电子贺年邮件接来送往。随着手机的普及,短信、微信拜年成了现阶段人们春节期间拜年的首选。这一现象主要反映了

A.邮政电信合一时代到来 B.电信缩短了人们的心理距离

C.改革开放加速了城市化进程 D.通信网络发展改变了生活方式

二、材料分析题(每题10分,共20分)

16.阅读材料、完成下列要求。

材料一 英国是世界上率先迈入现代化的国家,随着19世纪中期工业化与城市化的迅速发展,人们的生活环境、尤其是整个社会的公共卫生状况严重恶化,英国政府开始全面介入公共卫生管理,1848年、经过议会辩论,英国通过了《公共卫生法)、法案规定:“在代表中央意志的大都市伦敦首先创建中央委员会,然后再广泛任命检查巡视员,派他去管理地方上的那些分支委员会。”这使得地方政府强烈不满,由此,1858年,中央政府颁布了《公共卫生法》,1871年,议员提出并成立了地方政府委员会,推动议会颁布了1872年《公共卫生法》,1875年,又颁布了强化、巩固有一切成果的《公共卫生法》,规定“任何被通报为污染物制造者的受委屈个人都有中诉抱怨权”,这使得检查员所做的工作极易遭人误解,这些法案连同1875年的《食品和药物法》“共同构筑起了英国近代乃至现代社会公共卫生立法和管理制度的基础”。

——摘编自王广坤《论近代英国的卫生检查制度》

材料二 1951年,中共中央发布《中央关于加强卫生防疫和医疗工作的指示》;1953年、政务院批准在各省、自治区、直辖市以及地(市)、县(旗、区)建立卫生防疫站;到1965年年底、全国共有各级各类卫生防疫站2499个.与1952年相比,机构增加了16倍、医师(技师)增加了11倍、卫生部还先后颁布了《卫生防疫站暂行办法》(1954年)、《卫生防疫站工作试行条例》(1964年).从20世纪80年代开始,从宏观层面提出了“国家、集体、个人一起上”的思路,启动医疗卫生体制改革.1997年,中共中央、国务院联合发出《关于卫生改革与发展的决定》;2009年,发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》,提出建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。

——摘编自吴超《从卫生防疫到全民健康——新中国的疫病防控和公共卫生安全事业》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代英国发展公共卫生事业的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代英国与现代中国在公共卫生事业建设上的相似之处,并说明其产生的相同作用。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 元代中期有效的海运保证了大都的粮食供应,推动城市经济的繁荣。但在元朝末期,顺帝至正年间多次出现“海运不给”“运道遂梗”的局面,“京师料钞十锭,易斗粟不可得”。京师乏粮,使大都附近“强贼四起”。时人认为,“所在盗起,盖由岁饥民贫”,并建议“大发仓廪赈之,以收人心”,但元顺帝不允。行之数十年的京师赈济至此停止。京畿自然灾害频仍,大都粮食供求矛盾日益尖锐,大量人口外流。元朝廷不得不鼓励在京畿内开荒垦田,同时资遣流民及裁汰冗官,这些措施取得了有限的效果。

——摘编自韩光辉、向楠《元末大都城市的粮食供应》

材料二 工业革命导致了英国城市人口的剧增,伦敦、曼彻斯特等诸多城市出现严重的粮食供应问题。为此,英国议会通过了多项法律,支持政府加快修筑运河和铁路,促进国内不同地区的粮食流通和互补,增强城市粮食供应的稳定性。1846年,英国议会废除了自1815年以来实行的《谷物法》,该法案曾规定,在英国粮价每夸特(夸特是英国的重量单位,约合12.7千克)低于80先令时,绝对禁止粮食进口;只有在达到或超出这一价格的情况下,才许可从国外自由输入粮食。据统计,英国19世纪30年代进口粮食比重为2%,到19世纪60年代增至24%。

——摘编自《第一次工业革命时期英国城市粮食供应问题研究——以曼彻斯特为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元末大都粮食供应不足的原因。

(2)根据材料二,指出近代英国政府解决城市粮食供给问题的新思路,并分析其意义。

试卷第1页,共3页

参考答案

1.A

【解析】1900年组织闸北工程总局,1905年,成立上海工程总局,后改为“城厢内外自治公所”,工程总局由承办马路、电灯、警察等事宜到自治,说明上海近代城市治理进程不断推进,故选A;材料反映上海市政管理的发展情况,B项不符合材料主旨,排除;仅从材料信息不足以证明上海已形成较完善的地方治理体系,排除C;地方自治一定程度上容易形成地方独立倾向,但D项无法全面反映上海市政管理的发展过程,排除。

2.B

【解析】根据所学知识可知,城乡一体化的思想早在上个世纪就已经产生了。我国在改革开放后,城乡一体化思想逐渐受到重视,建设社会主义新农村是实施城乡一体化发展战略的一个阶段,故B正确;1992年邓小平发表南方谈话后,党和国家根本任务是集中力量进行改革开放和现代化建设,确保小康社会建成,故A错误;我国的工业化建设始于第一个五年计划,故C错误;三大改造的完成标志我国进入社会主义初级阶段,农村也进入社会主义阶段,故D错误。

3.A

【解析】根据材料和所学知识可知,1949—1957年中国城市化率提升主要和经济的恢复、一五计划的推进有关;20世纪60年代出现逆城市化现象主要和国民经济调整有关;1978年后城市化的快速发展,主要和改革开放的进行有关,因此材料反映的是我国城市化进行深受国家政策和制度的影响,A正确;BD说法与材料无关,排除;我国目前的城市体系发展并不合理,C排除。故选A。

4.D

【解析】根据“早年大批的毕业学生自乡村跑进都市,不见一个返乡……都会的漩涡卷去了乡村的干柱,剩下的只有老弱和稚幼”,结合所学可知,近代中国的发展,吸引了大量人口流入城市,促进了城市的发展,乡村逐渐衰败,故选D;新文化运动、新教育推行不是“乡村衰败”的原因,排除A、C;材料现象无法体现经济危机的影响,排除B。

5.B

【解析】开埠前后,天津由封建城市转变为近代化城市,结合所学知识可知,这种转变很大程度是由于西方文明冲击导致,因此城市化过程中,中国传统城市和世界碰撞融合,加速了城市转型,B正确;A错在主导,排除;题干没有将天津和其它城市对比,排除C;D错在“彻底”,排除。

6.B

【解析】近代西方列强在中国营建城市建筑时,提前对城市地图进行绘制,有利于城市的合理布局,故选B项;测绘制图不能加剧西方列强经济侵略,排除A项;C项与史实不符;D项夸大了其作用。

7.B

【解析】学者通过撰文对城市管理进行了探讨,意在推动城市文明发展,促进国家富强,故选B项;鸦片战争后,西方工业文明开始传入中国,故排除A项;材料提供了学者对城市现代化的探索和主张,并非现实中"物质文化生活显著改善",故排除C项;1932年,中国尚属于半殖民地半封建社会,""民族复兴"的社会条件远未具备,故排除D项。

8.C

【解析】据材料可知当时由于水质问题引发霍乱,政府开办市营自来水公司以解決问题,反映出面临公共事件危机,政府承担起部分公共服务职能,故C项正确;材料没有体现民众的消费问题,民众消费观念更新也就无从谈起,排除A项;19世纪自由主义经济理论风靡全欧洲,B项内容与史实不符,排除B项;材料内容与垄断无关,排除D项。故选C。

9.B

【解析】根据“山东济南、潍县、周村三地”及示意图可以看出,主动开放通商,促进了当地商业的发展和工业化的发展,推动了城市化进程,B项正确;材料不能体现国际竞争为主,排除A;C项不是根源,排除C;材料不能说明构建体系,排除D。

10.A

【解析】根据所学可知,材料中出现的大雾与工业革命所导致的环境污染有关,因此其抱怨源于机器大工业生产活动,A项正确;垄断产生于19世纪末,与材料时间不符合,排除B项;材料与精神危机无关,而是环境污染问题,排除C项;此时汽车还没有出现,排除D项。

11.B

【解析】根据“铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之...其.行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”可知,这里描述的铁轮小车是自行车,根据所学知识可知,自行车在20世纪初出现在中国城市的大街小巷,B正确;“不用推挽,而以足蹴之”说明其依靠的是人力而非机械牵引,排除A;题干中骑乘自行车的是西方人,因此其不能作为中国交通事业现代化的起步的标志,排除C;自行车的出现主要是改变了人们的出行方式,并未造成人们生活方式根本性变化,D夸大了自行车的影响,排除。

12.B

【解析】根据“农村那种散居所养成的习惯还没有改变。如生活垃圾到处倾倒,污水随处泼洒”可知,随着城市化进程的加快,产生了很多城市问题,使城市管理难度提升,B项正确;材料强调城市管理难度的增加,而不是工业革命的影响,排除A项;材料没有涉及到城市经济,排除C项;城市居民养猪,是个人习惯问题,并不是城市养殖业,排除D项。

13.C

【解析】试题分析:根据“在同一年,马可尼才刚刚说服英国邮政部建立了一个无线电报站,英国无线电通讯业务方才起步”,说明①正确;中国是引进外国先进科技成果,不能说明②正确;1899年发生在戊戌变法后,先进的中国人已经提出学习西方制度,③错误;中国引进外国先进科技成果说明中外交流加强,世界市场的发展,④正确。故选C。

考点:中国近现代社会生活的变迁·交通、通讯工具的进步·通讯工具的进步。

14.A

【解析】20世纪20年代,美国洛杉矶市中心的居民向郊区搬迁的现象剧增,隐含居住地点和工作地点的距离拉大也不成问题,这必然是依靠迅捷的新式交通工具(汽车、内燃机车),在这时间上也符合第二次工业革命的成果。A项正确。

15.D

【解析】人们由20世纪90年代以前的串门拜年方式到之后的用电话、电子邮件、短信和微信等拜年方式,这是由于网络通信手段的发达导致的,所以D符合题意;邮政与电信合一的时代是在1949年开始的,故排除A;电信缩短的不是人们的心理距离而是人们交流的空间距离,故排除B;题干说的现象不仅仅是在城市,也发生在农村,所以与城市化关系不大,故排除C。

16.(1)原因:工业革命的完成,社会生产力大大提高;人口增加,特别是城市人口激增,公共卫生状况恶化;自由放任的传统导致民众公共卫生意识差;生活水平的提高增强了人们对健康的重视程度及改善卫生条件的要求。

(2)相似之处:政府主导,积极推进;从中央到地方全面推行,普及面广;成立机构以加强管理;根据形势,不断完善公共卫生制度;逐渐纳入法制化轨道。

相同作用:改善了公共卫生状况;推动了医疗卫生体系的完善;有助于预防疾病,保障人民健康;促进了社会经济发展。

【解析】(1)原因:根据“ 英国是世界上率先迈入现代化的国家,随着19世纪中期工业化与城市化的迅速发展”得出工业革命的完成,社会生产力大大提高;根据“随着19世纪中期工业化与城市化的迅速发展,人们的生活环境、尤其是整个社会的公共卫生状况严重恶化”得出人口增加,特别是城市人口激增,公共卫生状况恶化;根据“英国政府开始全面介入公共卫生管理”得出自由放任的传统导致民众公共卫生意识差;根据所学可得出生活水平的提高增强了人们对健康的重视程度及改善卫生条件的要求。

(2)相似之处:根据“英国通过了《公共卫生法)、法案”得出政府主导,积极推进;根据“在代表中央意志的大都市伦敦首先创建中央委员会,然后再广泛任命检查巡视员,派他去管理地方上的那些分支委员会。”得出从中央到地方全面推行,普及面广;成立机构以加强管理;根据形势,不断完善公共卫生制度;根据“1871年,议员提出并成立了地方政府委员会,推动议会颁布了1872年《公共卫生法》,1875年,又颁布了强化、巩固有一切成果的《公共卫生法》”得出逐渐纳入法制化轨道。相同作用:结合材料和所学,可得出改善了公共卫生状况;推动了医疗卫生体系的完善;有助于预防疾病,保障人民健康;促进了社会经济发展等。

17.(1)原因:经济重心已经南移,南方成为主要粮食供给中心海运不畅,大运河堵塞,南方粮食难以北运封建统治腐朽,民族矛盾和阶级矛盾尖锐大都地区自然灾害频繁,当地粮食生产遭到严重破坏。

(2)新思路:大力发展近代交通运输业主要是通过法律和经济手段解决发展对外贸易,扩大海外市场的粮食来源推行自由贸易政策。意义:有利于解决工业化城市化过程中的基本民生问题稳定社会秩序为工业革命的深入发展创造条件促进了英国国内外自由贸易发展。

【解析】(1)原因:根据材料一中“元代中期有效的海运保证了大都的粮食供应”并结合所学知识可知,经济重心南移,南方成为主要粮食供给中心;根据材料一中“海运不给”“运道遂梗”可知,海运不畅,南方粮食难以北运材料一中元帝不顾民生,可知封建统治腐朽;根据材料一中的叙述内容,可知大都地区的自然灾害频繁,当地粮食生产遭到严重破坏。

(2)新思路:根据材料一中朝廷“大规模畿内屯田、资遣流民及裁汰冗官”和材料二中英国议会“通过多项决议支持运河和铁路的修筑”“废除《谷物法》,支持从国外大量进口小麦”可知,与元朝相比英国政府更重视发展近代交通运输业,以法律、经济手段解决问题,推行自由贸易政策。意义:根据材料二中“推动了国内不同地区的粮食互补”“增强城市粮食供应的稳定性”可知,促进了英国各地的经济交流,为工业革命的深入发展创造条件;根据材料二中“支持从国外大量进口小麦”可知,密切英国与世界各地的联系;根据材料二中“英国议会废除了《谷物法》”可知,符合工业资产阶级利益需求,有助于解决市民的口粮供应问题,缓解社会矛盾。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化