统编版高中历史选择性必修二:第五单元 交通与社会变迁 单元检测(含答案及解析)(全国通用)

文档属性

| 名称 | 统编版高中历史选择性必修二:第五单元 交通与社会变迁 单元检测(含答案及解析)(全国通用) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-29 08:51:53 | ||

图片预览

文档简介

第五单元 交通与社会变迁 单元检测

(训练时间:90分钟;总分100分)

一、单选题(每题2分,共50分)

1.下面材料反映了元朝腹里及部分行省的驿站设置情况。这体现了当时驿站交通( )

A.制度完善传递速度快 B.促进了对外贸易发展

C.加快了中国经济转型 D.工具多样且水陆并用

2.隋朝大运河,北起涿郡(今北京),中经洛阳,南达余杭(今浙江杭州),在地图上呈现出“”的形状,元朝大运河,北起大都(今北京),南达杭州,在地图上呈现出“”的形状。这一变化可以用来佐证元代( )

A.经济布局与文化格局的重合 B.北方经济文化的影响力上升

C.政治中心与经济重心的分离 D.运河运输成主要的运输方式

3.清代“衣食”漕事者甚众,除直接参与漕运的运丁和水手,辅助漕粮运输的纤夫和脚夫,还有对运河进行日常维护的浅夫,围绕漕事逐利的商贩。漕运成为运河沿岸乃至于更大区域的社会各阶层谋生牟利的社会场域。这反映了清代漕运

A.导致了重农抑商政策松动 B.带动了区域经济发展

C.缩小了南北间的经济差距 D.影响了大众出行方式

4.大运河的开凿,沟通了江淮,地形所造成之南北阻碍被完全打通,长江流域与黄河流域取得直接联系,于是文化传播,商贾贸迁,日趋便利,而运道所经由之都会,亦骤增重要而日趋繁荣,扬州其最著者也。据此可知

A.交通设施建设推动了社会的发展 B.南方经济发展赶上并超过北方

C.水域的连通解决了黄河泛滥问题 D.交通便利弥补了地域文化差异

5.中东铁路建成后,旅顺通往圣彼得堡的旅程只要十三四天;转至伦敦,也不过十五天左右。与走海道相比减省一半时间,路费也大为减少,只及原需路费的半数。对此解释合理的是( )

A.俄国对中国的资本输出较多 B.英俄间贸易往来比较频繁

C.近代交通发展便利商品出口 D.近代交通发展促进人员流动

6.山东西南部的济宁是明清时运河沿岸的中心城市,四方“莫不以此为百货转运起点;工商业之盛甲于全省”;“及粮运改道,河道废弛,津浦(铁路)通车”,济宁“顿见停滞,不复如昔”,由直隶州降为济宁县,在山东乃至全国经济层次体系中迅速向边缘位置滑落。导致济宁地位变化的主要因素是

A.新兴产业结构的变迁 B.海外贸易新格局形成

C.政治中心职能的丧失 D.新式交通方式的出现

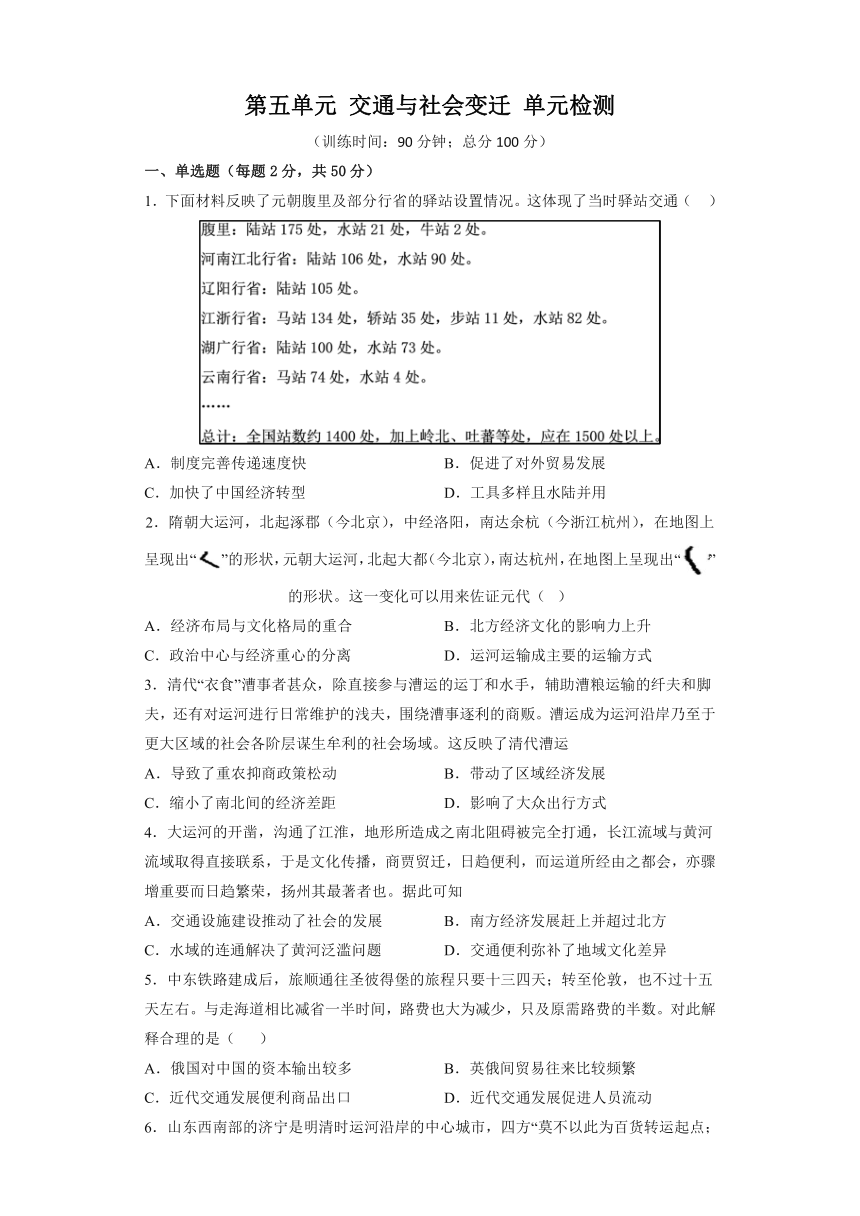

7.伊利运河始建于1817年,从伊利湖东岸的水牛城,穿过摩和克谷地的山峡,到达哈得逊河上游的奥尔班尼,1825年10月25日通航。该运河的通航

A.导致美国五大湖工业区走向衰落

B.使纽约市因转运业务而迅速崛起

C.使美国东西部地区建立了直接联系

D.推动了美国第一次工业革命的兴起

8.共和国时期,罗马已经修筑了通向南方卡普亚的阿庇安大道。帝国建立后,罗马人筑路的步伐并未停止,如德鲁苏斯战役后,克劳迪亚大道“使得阿尔卑斯山脉可以通行”;1世纪末2世纪初,罗马道路修筑至中东地区等。据此可知,古代罗马

A.对外扩张促进交通发展 B.交通进步保障边境安定

C.道路修建维持帝国繁荣 D.边疆开发加快道路建设

9.刘大鹏《退想斋日记》中载:1923年“火车于本月十四日又行开运,晋粮出境往直隶、往石家庄,每日行十数火车,每车运载新斗可三百石……粮因出境,价又增加”;1932年“近来粮价减缩……一则外省之粟由铁路来晋者不少,此吾晋之粮价逐渐减少也。”据此可知

A.军阀混战导致粮价骤变 B.交通改善影响区域粮价

C.经济危机冲击本土经济 D.恶性通胀破坏社会生产

10.北宋卢襄《西征记》说:“遂念隋大业间炀帝所以浚辟(疏通、开凿)使达于江者,不过事游幸(帝王出游)尔。……今则每岁漕上给于京师者数千百艘,舳舻相衔,朝暮不绝。盖有害于一时,而利于千百载之下者,天以隋为我宋王业之资也。” 材料意在强调,隋朝开凿大运河

A.是北宋建立的根本前提 B.兼有漕运和灌溉功能

C.对后世产生了深远影响 D.方便了隋炀帝的巡游

11.1910年,上海某刊载:“一车辟易人百千,双轮足值价万钱。汽声呜呜向前进,按机四顾心雄然。未过泥城尘似烟,忽来马路灰扑天…行路难,行路难,逢窄路,真可骇。”据此判断,材料中的这种交通工具是

A.由英国人最早发明 B.上海新推出的公共交通工具

C.中国交通事业现代化的标志 D.以内燃机为动力的运输工具

12.在中世纪的英国,旅游多是贵族的活动,主要动机是对知识的追求;19世纪,大众旅游成为趋势,长途旅行、周末旅行逐渐盛行,主要动机是追求娱乐。这主要是因为

A.英国确立君主立宪制 B.交通工具的革新

C.文艺复兴解放了思想 D.社会财富的增加

13.1868年,英国伦敦议会大厦前的十字路口安装了世界上第一盏煤气信号灯,它由一位警察牵动皮带操作:红灯停,绿灯行。这盏信号灯出现后,伦敦这个最繁忙的路口交通秩序有所好转。这反映了当时伦敦

A.民主政治促进了交通的改善 B.汽车普及困扰城市交通

C.交通规则形成了完整的体系 D.城市治理能力得到提高

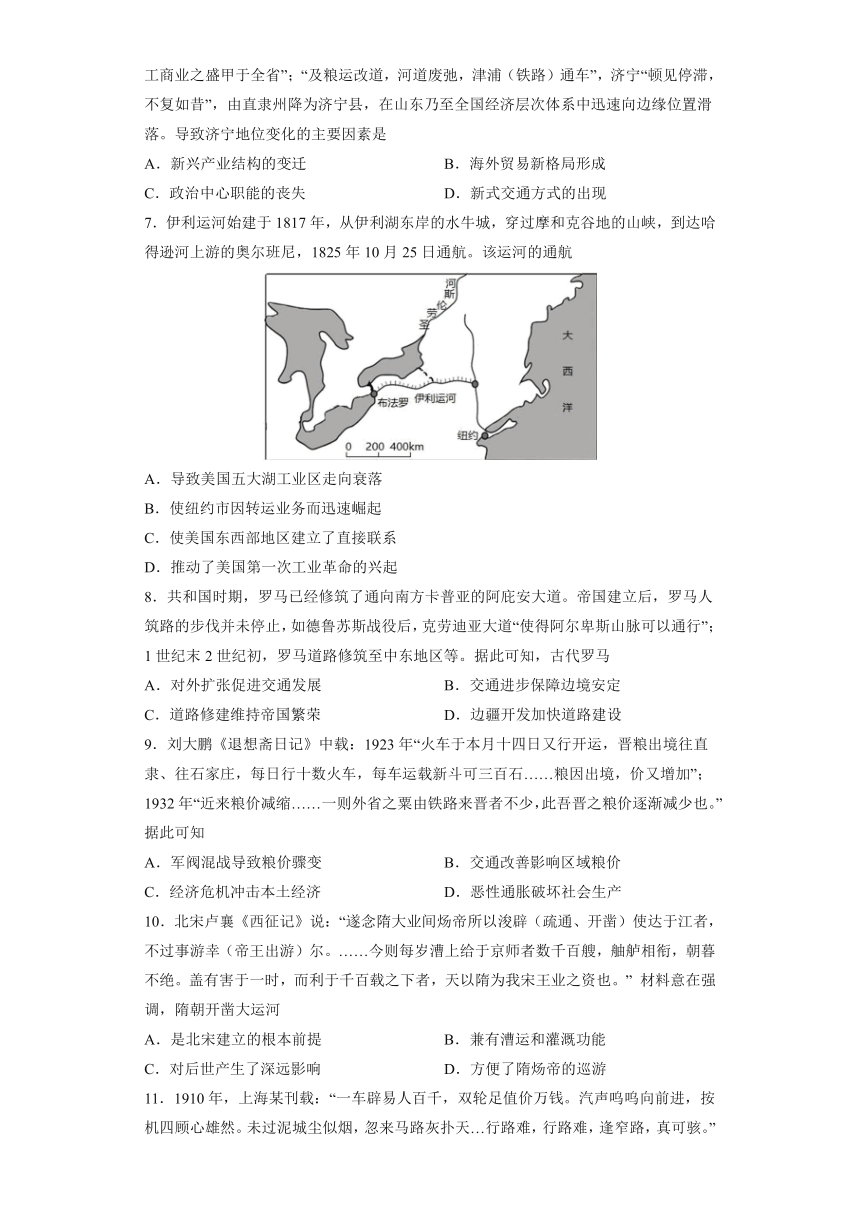

14.如图反映出

A.新式交通工具冲击了铁路运输 B.紧张的国际形势阻碍了人们出行

C.铁路修建总里程数在逐渐减少 D.铁路的发展落后于其他交通工具

15.从远古时代到如今万物互联网时代,人类自诞生之日起,每一个影响到世界的颠覆性变革,其背后的核心驱动力都是科技大爆发。下列科技成果按先后次序排列正确的是

①出现世界上第一条商业化运营的磁悬浮列车专线

②世界上第一条横跨大西洋连接欧美两洲的海底电缆铺设成功

③世界上第一台彩色电视机的诞生

④世界上首次人工合成结晶牛胰岛素

A.①②③④ B.④③②① C.②③④① D.③④②①

16.2021年12月,日兰高铁曲阜至菏泽至庄寨段正式开通运营,菏泽首次接入全国高铁网。菏泽至北京、济南最快分别2小时59分钟、1小时23分钟可到达,这一铁路线完善了区域路网结构,增强了鲁南和中原地区交通互联互通性,将有效带动沿线城市经济发展。这表明

A.新型交通工具加快城市化进程 B.经济版图彻底突破了地域界限

C.人们的竞争意识正在逐步形成 D.区域之间的经济联系日益密切

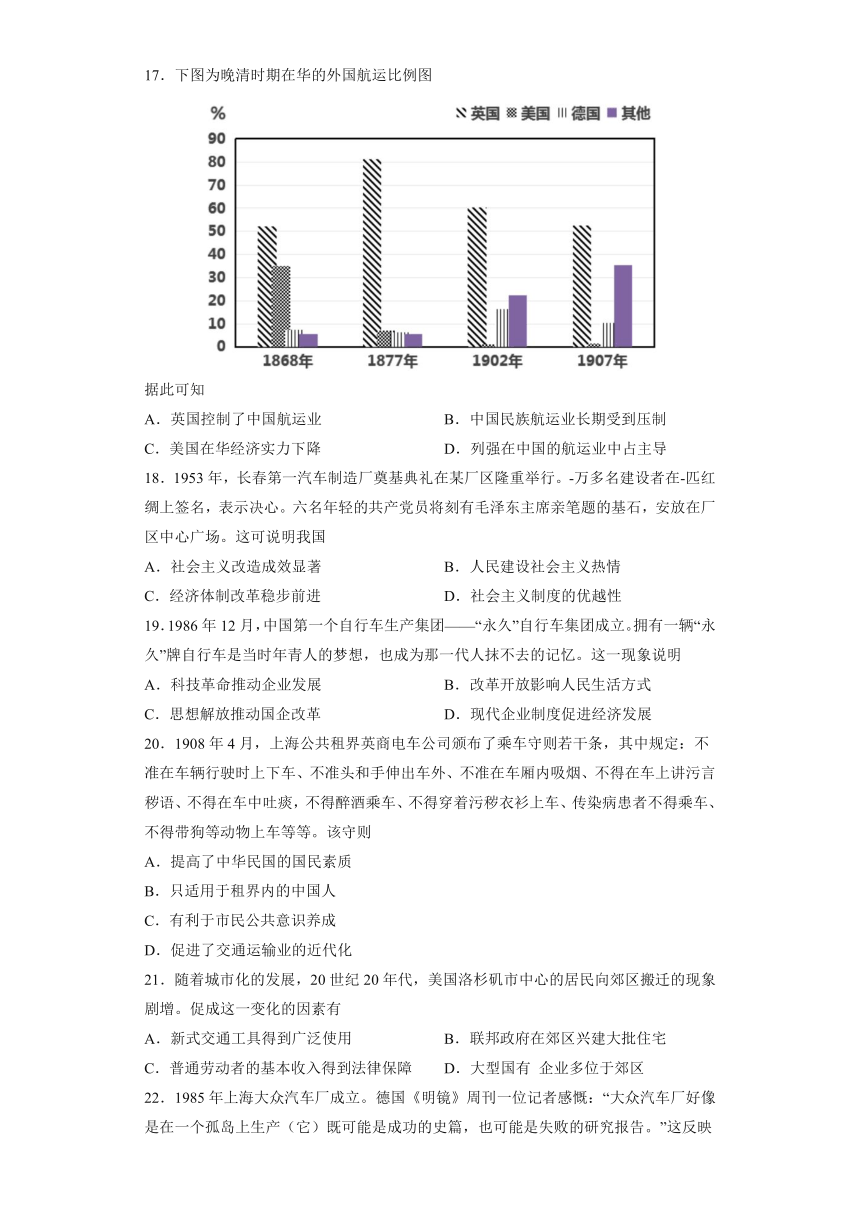

17.下图为晚清时期在华的外国航运比例图

据此可知

A.英国控制了中国航运业 B.中国民族航运业长期受到压制

C.美国在华经济实力下降 D.列强在中国的航运业中占主导

18.1953年,长春第一汽车制造厂奠基典礼在某厂区隆重举行。-万多名建设者在-匹红绸上签名,表示决心。六名年轻的共产党员将刻有毛泽东主席亲笔题的基石,安放在厂区中心广场。这可说明我国

A.社会主义改造成效显著 B.人民建设社会主义热情

C.经济体制改革稳步前进 D.社会主义制度的优越性

19.1986年12月,中国第一个自行车生产集团——“永久”自行车集团成立。拥有一辆“永久”牌自行车是当时年青人的梦想,也成为那一代人抹不去的记忆。这一现象说明

A.科技革命推动企业发展 B.改革开放影响人民生活方式

C.思想解放推动国企改革 D.现代企业制度促进经济发展

20.1908年4月,上海公共租界英商电车公司颁布了乘车守则若干条,其中规定:不准在车辆行驶时上下车、不准头和手伸出车外、不准在车厢内吸烟、不得在车上讲污言秽语、不得在车中吐痰,不得醉酒乘车、不得穿着污秽衣衫上车、传染病患者不得乘车、不得带狗等动物上车等等。该守则

A.提高了中华民国的国民素质

B.只适用于租界内的中国人

C.有利于市民公共意识养成

D.促进了交通运输业的近代化

21.随着城市化的发展,20世纪20年代,美国洛杉矶市中心的居民向郊区搬迁的现象剧增。促成这一变化的因素有

A.新式交通工具得到广泛使用 B.联邦政府在郊区兴建大批住宅

C.普通劳动者的基本收入得到法律保障 D.大型国有 企业多位于郊区

22.1985年上海大众汽车厂成立。德国《明镜》周刊一位记者感慨:“大众汽车厂好像是在一个孤岛上生产(它)既可能是成功的史篇,也可能是失败的研究报告。”这反映当时的中国

A.市场经济取代了计划经济 B.政策环境不利于外企发展

C.浦东成为改革开放的标志 D.工业发展未融入世界潮流

23.1922年上海的公共汽车公司在报纸上打出这样的营业广告:“要求事业速成,必须交通便利,要求事业速成,必须时间经济,请看欧美列强由人力车而马车,由马车而脚踏车而汽车、电车,愈来愈省时间,有利于农工商学各界。”由此可见,新式公共交通的兴起

A.适应了城市生活节奏日益加快的要求

B.大大加快了科学转化为生产力的速度

C.推动了报纸、广告等大众传媒的变迁

D.宣告旧式交通工具彻底退出历史舞台

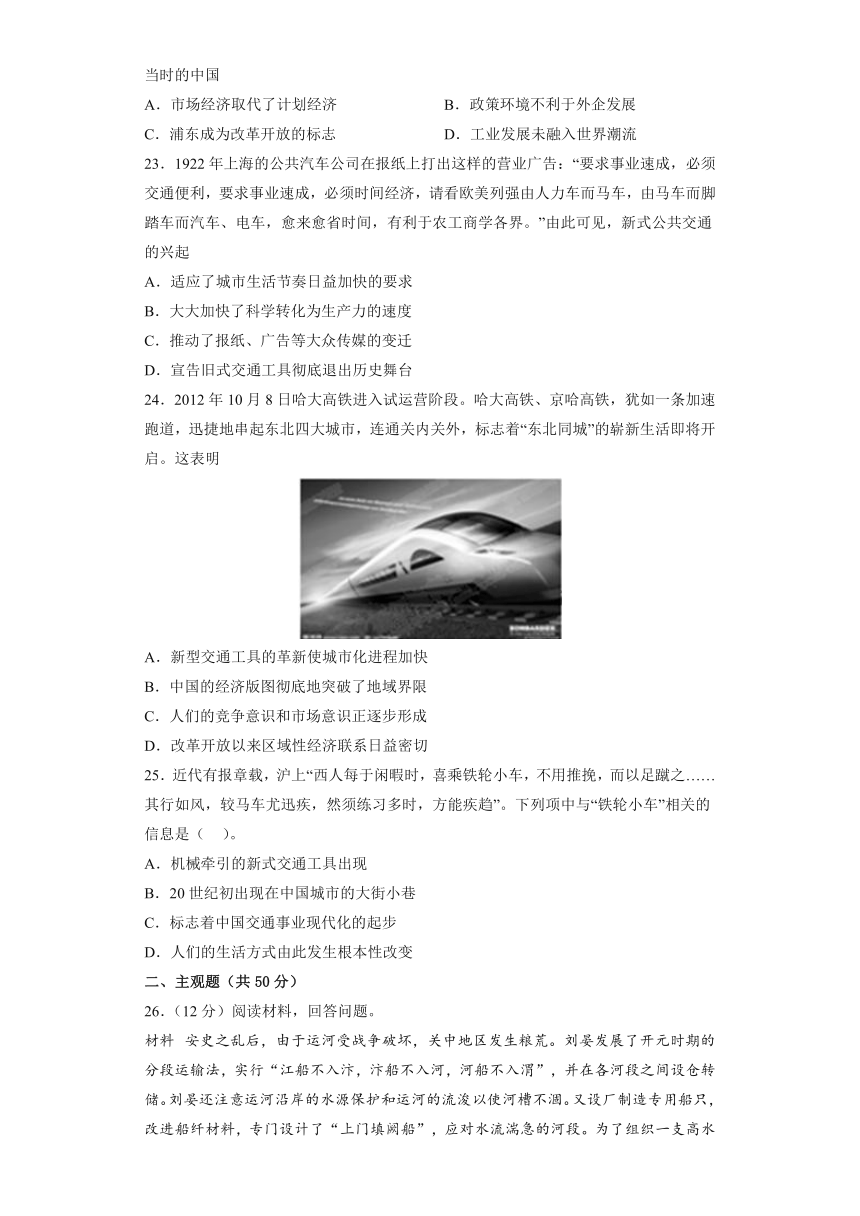

24.2012年10月8日哈大高铁进入试运营阶段。哈大高铁、京哈高铁,犹如一条加速跑道,迅捷地串起东北四大城市,连通关内关外,标志着“东北同城”的崭新生活即将开启。这表明

A.新型交通工具的革新使城市化进程加快

B.中国的经济版图彻底地突破了地域界限

C.人们的竞争意识和市场意识正逐步形成

D.改革开放以来区域性经济联系日益密切

25.近代有报章载,沪上“西人每于闲暇时,喜乘铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之……其行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”。下列项中与“铁轮小车”相关的信息是( )。

A.机械牵引的新式交通工具出现

B.20世纪初出现在中国城市的大街小巷

C.标志着中国交通事业现代化的起步

D.人们的生活方式由此发生根本性改变

二、主观题(共50分)

26.(12分)阅读材料,回答问题。

材料 安史之乱后,由于运河受战争破坏,关中地区发生粮荒。刘晏发展了开元时期的分段运输法,实行“江船不入汴,汴船不入河,河船不入渭”,并在各河段之间设仓转储。刘晏还注意运河沿岸的水源保护和运河的流浚以使河槽不涸。又设厂制造专用船只,改进船纤材料,专门设计了“上门填阙船”,应对水流湍急的河段。为了组织一支高水平的运输船队,他以盐税雇船工,专司行船,减少了沿岸的力役证发,并分段由军队押送。至此,“岁转粟百十万石,无升斗溺者”,基本上缓解了关中粮食供应紧张的情形。

——摘自纪宝成《中国古代治国要论》

(1)根据材料,概括唐朝刘晏改进漕运的具体措施。

(2)根据材料以及所学知识,指出刘晏改进漕运法的影响。

27.(12分)漕运是古代通过水路向都城或其它指定地点大规模输送粮草的一种经济活动。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 宋代漕运发运司平常时间在丰收的地区籴米储备,当某地因灾歉不能完成漕额或逾期未交,发运司便以所储之粮代为上供。尔后,将代发漕粮折算为钱,由被代地区上交。清代,朝廷不断上调漕船附载土宜的额度,对于回空南下的漕船也规定了具体附载物及其数量,过关免税。

漕运体系构成了封建王朝的生命支持与动力供应系统,有供都城消费的“京师之运”,供战争之需的“兵营之运”,供赈灾济荒的“赈济之运”。当南漕北运的格局形成之后,各王朝首先都没有考虑通过海运的形式来完成赋税的运输。漕运基本上始终是实物赋税的形式,由于漕运而流通的物质数量十分庞大,尤其是粮食,由于漕粮的持续供应,围绕都城巨额的粮食消费并未促成巨大粮食市场的形成。

——摘编自吴琦《南漕北运:中国古代漕运转向及其意义》等

(1)根据材料一并结合所学知识,对西汉、唐朝、明朝三个时期的漕运线路方向作出合理解释。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简评中国古代漕运的影响。

28.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1903年,莱特兄弟成功试飞了世界上第一架飞机。从1939年开始到1945年,美国航空工业的年均产量是二战各参战国中最多的。德国战败后,美国人将德国的喷气式战斗机制造技术带回美国。二战后初期,美国有9个战斗机公司,40多个战斗机研制项目。麦道公司是战后世界上最成功的军机制造商,波音公司一家就足以让美国航空工业在民用市场笑傲全球。波音公司推出了多款商用喷气式客机,其中有民航史上最大的飞机家族一波音737系列。美国领导人说:“美国战后的航空政策很简单,我们想飞到任何地方,这是我们的时代!”

——摘编自【美】詹尼佛·凡·弗莱克《空中帝国:美国航空与美国霸权》等

材料二 朝鲜战争爆发后,中共中央决定通过快速提高修理能力和配件制造能力来加速建设我国的航空工业。从1951年10月开始,在苏联的援助下,我国重点发展了六大修理厂。1956年,试制的第一架喷气式歼击机“歼一5”首飞成功。但是,1961年国民经济发展进行调整时,航空科研建设项目未能被列入重点确保范围。1986年,国家高技术研究发展计划中,航空技术也未被列入。1993年,中国航空工业总公司正式挂牌成立,这意味着我国航空工业的发展实现了从政府部门到市场主体的巨大转变。同年,航空工业第一支股票“飞亚达”在深交所上市。1995年,航空高科技的国家战略定位得到了重新确立。2009年,中国商飞公司正式发布首个单通道常规布局的大型客机。2017年,中俄远程宽体客机正式命名为CR929,这标志着中国正式开始向商用飞机研制领域中最高难度的宽体客机发起挑战。

——摘编自铎恩《新中国航空工业发展历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述二战后美国航空工业发展的历史条件,并简析现代航空工业发展对人类社会的影响。

(2)根据材料二,概括20世纪90年代前中国航空工业发展的特点,并结合所学知识,指出20世纪90年代以来推动中国航空,工业发展的国内因素。

29.(14分)阅读材料,完成下列各题。

材料

1868年,英国伦敦议会大厦前的十字路口安装了世界上第一盏煤气信号灯。它由一位警察牵动皮带操作:红灯停,绿灯行。这盏信号灯出现后,伦敦这个最繁忙的路口交通秩序有所好转。

1903年,美国颁布实施了首部交通法规,第一次提出了建立红绿灯信号、行人安全岛、人行横道标志等设施,后为世界各国所仿效。

1914年,美国的克利夫兰、纽约和芝加哥相继出现了由电力驱动的交通信号灯,缓解了这些城市出现的交通问题。随着美国汽车制造业迅猛发展,城市人口不断增加,对城市道路通行提出更高要求。此后,美国开始把多个交叉口信号灯连接为一个联动式信号系统,由人工集中控制,使路口通行能力有所提高。

1926年,英国第一次安装和使用自动化的控制器来控制交通信号灯,成为城市交通自动控制的起点。

20世纪30年代初,美国开始使用车辆感应式信号控制器,雷 达、超声波、电磁等检测器相继问世。

1952年,美国丹佛市首次把模拟计算机技术应用于交通信号灯控制。

1964年,加拿大多伦多建立了一套由计算机控制的交通信号灯协调控制系统,成为世界上第一个拥有电子计算机交通控制系统的城市。这是道路交通控制技术发展的里程碑。

20世纪80年代后期以来,城市交通状况日趋恶化,拥挤、阻塞、交通事故和噪声、环境污染成为日益严重的社会问题。人们认识到,只有综合考虑路口交通流与信号控制方案,并完善配套的城市交通法规,才有望改善城市交通,消除相关社会问题。智能交通控制系统应运而生,它采用实时侦探数据并自动调控信号灯,以保证道路的畅通。

——据郑祖武《城市道路交通》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出城市道路交通信号灯诞生的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简述影响20世纪交通信号灯重大改进的主要科技成果。

(3)根据城市交通信号灯的发展历程,说明技术进步在哪些方面改善了城市生活。

试卷第1页,共3页

参考答案

1.D

【解析】根据材料中元朝设置陆站、水站等的数量和设置的范围可知,元朝形成了驿站水陆交通网络,交通工具多样,D项正确;“制度完善传递速度快”在材料中无法得出,排除A项;元朝驿站制度主要涉及国内交通,与对外贸易发展关系不大,排除B项;元朝时中国的经济并未发生转型,C项说法与史实不符,排除C项。故选D项。

2.C

【解析】根据所学知识可知,隋朝都城在长安,因此大运河以洛阳为中心,形成“”的形状。元朝都城在北京,大运河裁弯取直,形成“”形状。而隋朝开凿大运河以及元朝整修大运河首要目的是便利统治, 形状的变化正是因为元代政治中心的北移,C项正确;经济布局与文化格局的重合并不是这一变化的原因,排除A项;南宋以后经济重心南移完成,北方经济影响力下降,排除B项;大运河河道的变化与运河运输成主要的运输方式无关,排除D项。故选C项。

3.B

【解析】根据材料“清代‘衣食’漕事者甚众,除直接参与漕运的运丁和水手,辅助漕粮运输的纤夫和脚夫,还有对运河进行日常维护的浅夫和泉夫、围绕漕事逐利的商贩”等信息可知,清代从事漕运相关职业者不仅数量庞大,而且类型多样、来源复杂,这些社会群体聚集在运河沿线,既依靠漕河为生,也是运河商品流通、城镇发展的重要力量,极大地促进了运河区域消费市场和商业环境的繁荣,B项正确;材料内容主要体现了清代漕运促进了区域消费的发展,漕运导致了重农抑商政策松动的说法错误,也不符合史实,排除A项;材料中只能看出从事漕运的人员数量多的信息,不能推断出漕运是否缩小了南北间的经济差距排除C项;材料与交通方式无关,排除D项。故选B项。

4.A

【解析】根据材料信息可知,大运河的开凿对南北交通、文化交流、经济发展具有积极意义,有利于国家统一、民族交融等,这些都说明交通设施建设推动了社会发展,A项正确;经济重心南移完成是在宋代实现的,且仅凭材料信息无法判断南北经济发展状况,排除B项;黄河的泛滥问题没有彻底解决,排除C项;运河的开通有利于地域文化交流和统一性的增强,但是弥补地域文化差异的说法错误,排除D项。故选A项。

5.C

【解析】中东铁路建成通车后,大大缩短了旅顺到圣彼得堡、伦敦等地的旅程,便利了欧亚大陆的联系,甚至可比海路运输节省一半的时间和费用,说明近代交通发展便利了商品出口,C项正确;对于依赖欧洲资本的俄国来说,中东铁路的建成并未增多其对中国的资本输出,排除A项;促进英俄间贸易发展只是中东铁路建成的部分作用,并非对材料的完整解读,排除B项;近代交通发展促进“人员流动”并非材料表现的核心思想,排除D项。故选C项。

6.D

【解析】材料表明,运河对济宁的政治、经济地位影响极大,从“河道废弛,津浦通车”可知,济宁地位发生重大变化,这说明交通方式是变化的主要原因,D项正确;材料未涉及该地产业结构的变化、海外贸易格局的形成状况,排除AB两项;济宁由直隶州降为县,只能说明政治中心职能的下降,不是丧失,而且政治中心职能的下降是济宁地位变化的表现之一,不是原因,排除C项。故选D项。

7.B

【解析】根据图示内容可以看出,该运河的通航将纽约和内陆连接起来,从而使纽约市因转运业务而迅速崛起,B项正确;该运河的通航应该有利于促进五大湖工业区的发展,排除A项;该运河连接的不是美国东西部地区,排除C项;美国第一次工业革命在运河开通之前就已经兴起,排除D项。故选B项。

8.A

【解析】根据材料可知,罗马人在对外扩张的过程中,为加强对各地的管理,修建了通往各地的公路,A项正确;B项错在“保障”,交通进步有利加强对各地的管理,不能说是保障边境安定,排除B项;帝国强大和繁荣推动了道路的修建,排除C项;道路建设加快了边疆地区的开发,排除D项。故选A项。

9.B

【解析】根据材料“1923年‘粮因出境,价又增加’与‘外省之粟由铁路来晋者不少,粮价逐渐减少也。’”可以看出近代交通整合了区域粮价,B项正确;材料与军阀割据混战及经济大危机冲击的说法无关,排除AC项;恶性通货膨胀是在解放战争时期出现的,排除D项。故选B项。

10.C

【解析】根据材料“遂念隋大业间炀帝所以浚辟(疏通、开凿)使达于江者,不过事游幸(帝王出游)尔”“今则每岁漕上给于京师者数千百艘,舳舻相衔,朝暮不绝。盖有害于一时,而利于千百载之下者,天以隋为我宋王业之资也”可知,隋朝开凿大运河对宋朝的经济发展和南北交通往来有着重要作用,体现了对后世的深远影响,C项正确;A项说法夸大了隋朝开凿大运河的作用,排除A项;材料体现了隋朝开凿大运河对后世产生了深远影响,BD项不符合材料主旨,排除BD项。故选C项。

11.D

【解析】由材料信息“1910年”“汽声呜呜向前进,按机四顾心雄然。末过泥城尘似烟,忽来马路灰扑天”判断得出,这种交通工具是以内燃机为动力的汽车,故D正确;汽车由德国人最早发明,故A错误;这不是公共交通工具,故B错误;中国交通事业现代化的标志是洋务运动,故C错误。

12.B

【解析】材料反映了到19世纪时,旅游从贵族活动变成了大众的娱乐活动。结合所学可知,随着工业革命的开展,轮船、火车等新式交通工具的出现并推广,极大地便利了人们出行,而且降低了旅游成本,推动旅游成为大众活动,故选B;英国早在17世纪末确立了君主立宪制,这与19世纪旅游成为大众活动没有关联性,故排除A;文艺复兴是发生在14-17世纪的思想解放运动,与19世纪旅游成为大众活动没有关联性,故排除C;社会财富增加是旅游兴盛的原因之一,但不是19世纪长途旅行、周末旅行盛行的主要原因,故排除D。

13.D

【解析】结合所学知识可知,19世纪后期即工业革命后,安装信号灯使十字路口的交通秩序有所好转,反映了当时伦敦城市治理能力得到提高,D项正确;材料未体现民主政治与交通改善的关系,A项错误;1868年汽车还未发明,B项错误;材料不能说明伦敦的交通规则形成了完整的体系,C项错误

14.A

【解析】通过观察图中曲线变化,结合所学知识可知,20世纪后半期英国铁路乘客的下降反映出汽车、飞机等新式交通工具冲击了铁路运输,A项正确;紧张的国际形势并非二战后英国铁路乘客减少的主要原因,排除B项;材料体现的是铁路乘客而非铁路修建总里程数的逐渐减少,排除C项;材料不能说明英国铁路的发展落后于其他交通工具,排除D项。故选A项。

15.C

【解析】①出现世界上第一条商业化运营的磁悬浮列车专线是2002年的上海线;②世界上第一条横跨大西洋连接欧美两洲的海底电缆铺设成功是1850年;③世界上第一台彩色电视机的诞生于1941年;④世界上首次人工合成结晶牛胰岛素是1965年。②③④①C项正确,排除ABD项。故选C项。

16.D

【解析】根据材料可知,高铁开通后,把众多的城市连接在了一起,形成了交通圈,使得区域间的经济联系更加密切,D项正确;城市化进程的加快是指农业人口加快转变为非农业人口,与材料强调高铁使得区域间经济联系日益密切不符,排除A项;材料表明高铁使得区域间经济联系日益密切,经济版图突破地域界限,但没有彻底突破,排除B项;C项与史实和题干主旨均不符,排除C项。故选D项。

17.B

【解析】根据材料柱状图可以看出,近代中国航运业中,列强占比此消彼长,这意味着中国本民族的航运业长期受到压制,B正确;英国在华航运业所占比例有一定的波动,说明当时英国并不能完全可知中国的航运业,排除A;美国在华航运业的萎缩不等于其在华经济实力的下降,两者不是必然联系,排除C;题干中并未列举中外航运业的整体对比情况,因此无法得出列强在中国航运业中占据主导地位,排除D。

18.B

【解析】1953年正值一五计划,长春一汽奠基仪式过程中万名工人签名表决心、安放基石等行动充分说明人们在社会主义建设中的热情,B正确;三大改造与题干内容无关,排除A;1953年并未对经济体制进行改革,排除C;社会主义制度确立是在1956年,排除D。

19.B

【解析】20世纪80年代中期的中国,第一个自行车生产集团已经成立,年青人希望出行不再步行或乘坐公交,梦想拥有一辆属于自己的名牌自行车,说明改革开放影响人民生活方式,B项正确;科技革命推动企业发展在材料中没有体现,A项错误;材料并不涉及思想解放与国企改革的关系,C项错误;直到1993年十四届三中全会以后,我国才开始尝试建立现代企业制度,D项错误。

20.C

【解析】根据材料中“不准在车厢内吸烟、不得在车上讲污言秽语、不得在车中吐痰,不得醉酒乘车、不得穿着污秽衣衫上车、传染病患者不得乘车”可以看出,这些守则有利于市民公共意识养成。故答案为C项。A项,提高了中华民国的国民素质的说法扩大了“乘车守则”的作用,排除;B项,从材料信息不能看出“乘车守则”是单纯要求租界内的中国人,所有乘车人不论国别都应该遵守,排除;D项,交通运输业的近代化的表述与材料中“乘车守则”的具体要求无关,排除。

推断(理)型选择题解答时一般可采用推演法,即通过必要的推理来确定符合题意的正确答案。推理时要掌握正确的指导思想,如历史规律、逻辑关系、基本原理等。因此在平时要注意归纳历史现象、总结历史规律并掌握运用。

21.A

【解析】20世纪20年代,美国洛杉矶市中心的居民向郊区搬迁的现象剧增,隐含居住地点和工作地点的距离拉大也不成问题,这必然是依靠迅捷的新式交通工具(汽车、内燃机车),在这时间上也符合第二次工业革命的成果。A项正确。

22.D

【解析】

根据“大众汽车厂好像是在一个孤岛上生产……(它)既可能是成功的史篇,也可能是失败的研究报告”可知,中国工业发展未融入世界潮流,D正确;A材料无法体现,排除;1985年已经改革开放了,B错误;90年代开发和开放浦东,时间不符合题意,C错误。

23.A

【解析】

据材料“要求事业速成,必须交通便利,要求事业速成,必须时间经济,请看欧美列强由人力车而马车,由马车而脚踏车而汽车、电车,愈来愈省时间”得出该广告认为新式交通有助于提高效率,这适应了城市生活节奏日益加快的要求,故A项正确;材料体现不出科学转化为生产力,故B项错误;材料信息没有体现出大众传媒的变迁,故C项错误;旧的交通工具没有退出历史舞台,故D项错误。

24.D

【解析】材料反映了高铁的运营,串起东北四大城市,促进了“东北同城”的开启。表明地区间联系在不断加强。故选D项;材料显示了东北四城的联系加强,故A项的“城市化”,B项中“中国经济版图彻底突破”不符合材料内容;C项与材料无关。

25.B

【解析】根据“铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之...其.行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”可知,这里描述的铁轮小车是自行车,根据所学知识可知,自行车在20世纪初出现在中国城市的大街小巷,B正确;“不用推挽,而以足蹴之”说明其依靠的是人力而非机械牵引,排除A;题干中骑乘自行车的是西方人,因此其不能作为中国交通事业现代化的起步的标志,排除C;自行车的出现主要是改变了人们的出行方式,并未造成人们生活方式根本性变化,D夸大了自行车的影响,排除。

26.(12分)(1)措施:分段运输包干;设立转运仓;保证水源,疏通河道;改进造船技术;建立专业运输船队;由军队保护粮食安全。(任意4点)

(2)影响:减少了耗损,降低了运费;提高了运输效率;解决了运输航运的技术难关;减轻了运河沿岸的力役负担;缓解了关中地区的粮食供应紧张的局面;也稳定了政治局势。(任意3点)

【解析】(1)措施:

分段运输包干;

设立转运仓;

保证水源,疏通河道;

改进造船技术;

建立专业运输船队;

由军队保护粮食安全。

(2)影响:

减少了耗损,降低了运费;

提高了运输效率;

解决了运输航运的技术难关;

减轻了运河沿岸的力役负担;

缓解了关中地区的粮食供应紧张的局面;

也稳定了政治局势。

27.(12分)(1)解释从线路方向角度:西汉为东西方向。唐朝为东南西北方向。明朝为南北方向。从原因的角度:西汉定都西北(长安),主要依赖东西向河流运输,经济重心在北方。唐朝定都西北(长安),经济重心逐渐南移,大运河的开通。明朝定都北京,京杭大运河得以贯通,经济重心与政治中心分立南北。

(2)简评:维系了中央政府的正常运转,满足了封建王朝军事活动的需要,推动了赈灾救济的实施。调控了市场和物价,促进了商品流通,促成了沿线城市的繁荣。促进了地区间的文化交流。耗费了大量的人力物力,影响了自由市场的发展,限制了海洋意识和海洋资源的开发。

【解析】(1)解释:从线路方向角度:根据图片可以看出,西汉为东西方向。唐朝为东南西北方向。明朝为南北方向。从原因的角度:根据所学知识可知,西汉定都西北(长安),主要依赖东西向河流运输,经济重心在北方。唐朝定都西北(长安),经济重心逐渐南移,大运河的开通。明朝定都北京,京杭大运河得以贯通,经济重心与政治中心分立南北。

(2)简评:根据材料“漕运体系构成了封建王朝的生命支持与动力供应系统,有供都城消费的;京师之运,供战争之需的‘兵营之运’,供赈灾济荒的‘赈济之运’”可知,维系了中央政府的正常运转,满足了封建王朝军事活动的需要,推动了赈灾救济的实施。根据材料“漕运基本上始终是实物赋税的形式,由于漕运而流通的物质数量十分庞大,尤其是粮食,由于漕粮的持续供应,围绕都城巨额的粮食消费并未促成巨大粮食市场的形成”可知,漕运调控了市场和物价,促进了商品流通,促成了沿线城市的繁荣。促进了地区间的文化交流。根从局限性看,漕运耗费了大量的人力物力,影响了自由市场的发展,限制了海洋意识和海洋资源的开发。

28.(12分)(1)历史条件:积极引进国外科技;“冷战”的刺激;新科技革命的推动;二战后美国综合国力强盛。(任答三点即可)

影响:拓宽了交通运输的空中通道,便利了人员、物资的往来;使世界各地的经济更加紧密地联系起来,推动经济全球化;改善了人类的生活方式。

(2)特点:得到了苏联的援助;由修理到制造,发展曲折;国家主导;民用航空工业发展薄弱。(任答三点即可)

国内因素:对外开放政策的推动;经济体制改革的深化;中央高度重视航空工业的发展;国际合作的推动;经济发展,航空市场扩大。(任答三点即可)

【解析】(1)关于历史条件:根据材料一“美国人将德国的喷气式战斗机制造技术带回美国”得出积极引进国外科技;根据材料一和所学知识可从“冷战”的刺激、新科技革命的推动、二战后美国综合国力强盛等方面作答。(任答三点即可)关于影响:根据材料一“波音公司一家就足以让美国航空工业在民用市场笑傲全球”得出拓宽了交通运输的空中通道,便利了人员、物资的往来;结合所学知识可从使世界各地的经济更加紧密地联系起来,推动经济全球化;改善了人类的生活方式等方面回答。

(2)关于特点:根据材料二“在苏联的援助下,我国重点发展了六大修理厂”可知得到了苏联的援助;根据材料二“我国重点发展了六大修理厂”“试制的第一架喷气式歼击机‘歼一5’首飞成功”得出由修理到制造,发展曲折;根据材料二“1993年,中国航空工业总公司正式挂牌成立”得出国家主导;根据材料二“2017年,中俄远程宽体客机正式命名为CR929,这标志着中国正式开始向商用飞机研制领域中最高难度的宽体客机发起挑战。”得出民用航空工业发展薄弱。关于国内因素:根据材料时间“1993年”“1995年”等和结合所学知识可知对外开放政策的推动;经济体制改革的深化;根据材料二“1993年,中国航空工业总公司正式挂牌成立”“1995年,航空高科技的国家战略定位得到了重新确立”得出中央高度重视航空工业的发展;根据材料二“2017年,中俄远程宽体客机正式命名为CR929”得出国际合作的推动;结合所学知识可知经济发展,航空市场扩大。

29.(14分)(1)背景:工业革命;城市快速发展(城市化进程加快,工业城市出现);城市交通状况日益复杂(交通运输工具数量和种类增多)。

(2)主要科技成果:内燃机的发明和应用,新式交通工具不断出现;电灯的发明和电力的广泛应用;计算机技术的产生与普及;网络技术的出现与应用。

(3)改善的方面:解决了城市化进程中日益突出的交通问题,改善了城市生活环境;推进城市化进程,提高城市管理水平;提高了城市文明程度(规则意识、法制观念、行为方式等)。

【解析】(1)结合题中1868—1914年的三段材料,可归纳出工业革命、城市化、交通运输工具变化等背景。

(2)结合题中材料(20世纪范围内),可从交通信号灯的服务对象(汽车和行人)、物质条件(电灯和电力)及控制技术的改进(计算机、实时智能网络)等角度指出主要科技成果,主要应该限定在第二次工业革命和新科技革命的时限内。

(3)应进行多角度分析,比如城市环境、城市整体管理水平、市民素质等角度

答案第1页,共2页

(训练时间:90分钟;总分100分)

一、单选题(每题2分,共50分)

1.下面材料反映了元朝腹里及部分行省的驿站设置情况。这体现了当时驿站交通( )

A.制度完善传递速度快 B.促进了对外贸易发展

C.加快了中国经济转型 D.工具多样且水陆并用

2.隋朝大运河,北起涿郡(今北京),中经洛阳,南达余杭(今浙江杭州),在地图上呈现出“”的形状,元朝大运河,北起大都(今北京),南达杭州,在地图上呈现出“”的形状。这一变化可以用来佐证元代( )

A.经济布局与文化格局的重合 B.北方经济文化的影响力上升

C.政治中心与经济重心的分离 D.运河运输成主要的运输方式

3.清代“衣食”漕事者甚众,除直接参与漕运的运丁和水手,辅助漕粮运输的纤夫和脚夫,还有对运河进行日常维护的浅夫,围绕漕事逐利的商贩。漕运成为运河沿岸乃至于更大区域的社会各阶层谋生牟利的社会场域。这反映了清代漕运

A.导致了重农抑商政策松动 B.带动了区域经济发展

C.缩小了南北间的经济差距 D.影响了大众出行方式

4.大运河的开凿,沟通了江淮,地形所造成之南北阻碍被完全打通,长江流域与黄河流域取得直接联系,于是文化传播,商贾贸迁,日趋便利,而运道所经由之都会,亦骤增重要而日趋繁荣,扬州其最著者也。据此可知

A.交通设施建设推动了社会的发展 B.南方经济发展赶上并超过北方

C.水域的连通解决了黄河泛滥问题 D.交通便利弥补了地域文化差异

5.中东铁路建成后,旅顺通往圣彼得堡的旅程只要十三四天;转至伦敦,也不过十五天左右。与走海道相比减省一半时间,路费也大为减少,只及原需路费的半数。对此解释合理的是( )

A.俄国对中国的资本输出较多 B.英俄间贸易往来比较频繁

C.近代交通发展便利商品出口 D.近代交通发展促进人员流动

6.山东西南部的济宁是明清时运河沿岸的中心城市,四方“莫不以此为百货转运起点;工商业之盛甲于全省”;“及粮运改道,河道废弛,津浦(铁路)通车”,济宁“顿见停滞,不复如昔”,由直隶州降为济宁县,在山东乃至全国经济层次体系中迅速向边缘位置滑落。导致济宁地位变化的主要因素是

A.新兴产业结构的变迁 B.海外贸易新格局形成

C.政治中心职能的丧失 D.新式交通方式的出现

7.伊利运河始建于1817年,从伊利湖东岸的水牛城,穿过摩和克谷地的山峡,到达哈得逊河上游的奥尔班尼,1825年10月25日通航。该运河的通航

A.导致美国五大湖工业区走向衰落

B.使纽约市因转运业务而迅速崛起

C.使美国东西部地区建立了直接联系

D.推动了美国第一次工业革命的兴起

8.共和国时期,罗马已经修筑了通向南方卡普亚的阿庇安大道。帝国建立后,罗马人筑路的步伐并未停止,如德鲁苏斯战役后,克劳迪亚大道“使得阿尔卑斯山脉可以通行”;1世纪末2世纪初,罗马道路修筑至中东地区等。据此可知,古代罗马

A.对外扩张促进交通发展 B.交通进步保障边境安定

C.道路修建维持帝国繁荣 D.边疆开发加快道路建设

9.刘大鹏《退想斋日记》中载:1923年“火车于本月十四日又行开运,晋粮出境往直隶、往石家庄,每日行十数火车,每车运载新斗可三百石……粮因出境,价又增加”;1932年“近来粮价减缩……一则外省之粟由铁路来晋者不少,此吾晋之粮价逐渐减少也。”据此可知

A.军阀混战导致粮价骤变 B.交通改善影响区域粮价

C.经济危机冲击本土经济 D.恶性通胀破坏社会生产

10.北宋卢襄《西征记》说:“遂念隋大业间炀帝所以浚辟(疏通、开凿)使达于江者,不过事游幸(帝王出游)尔。……今则每岁漕上给于京师者数千百艘,舳舻相衔,朝暮不绝。盖有害于一时,而利于千百载之下者,天以隋为我宋王业之资也。” 材料意在强调,隋朝开凿大运河

A.是北宋建立的根本前提 B.兼有漕运和灌溉功能

C.对后世产生了深远影响 D.方便了隋炀帝的巡游

11.1910年,上海某刊载:“一车辟易人百千,双轮足值价万钱。汽声呜呜向前进,按机四顾心雄然。未过泥城尘似烟,忽来马路灰扑天…行路难,行路难,逢窄路,真可骇。”据此判断,材料中的这种交通工具是

A.由英国人最早发明 B.上海新推出的公共交通工具

C.中国交通事业现代化的标志 D.以内燃机为动力的运输工具

12.在中世纪的英国,旅游多是贵族的活动,主要动机是对知识的追求;19世纪,大众旅游成为趋势,长途旅行、周末旅行逐渐盛行,主要动机是追求娱乐。这主要是因为

A.英国确立君主立宪制 B.交通工具的革新

C.文艺复兴解放了思想 D.社会财富的增加

13.1868年,英国伦敦议会大厦前的十字路口安装了世界上第一盏煤气信号灯,它由一位警察牵动皮带操作:红灯停,绿灯行。这盏信号灯出现后,伦敦这个最繁忙的路口交通秩序有所好转。这反映了当时伦敦

A.民主政治促进了交通的改善 B.汽车普及困扰城市交通

C.交通规则形成了完整的体系 D.城市治理能力得到提高

14.如图反映出

A.新式交通工具冲击了铁路运输 B.紧张的国际形势阻碍了人们出行

C.铁路修建总里程数在逐渐减少 D.铁路的发展落后于其他交通工具

15.从远古时代到如今万物互联网时代,人类自诞生之日起,每一个影响到世界的颠覆性变革,其背后的核心驱动力都是科技大爆发。下列科技成果按先后次序排列正确的是

①出现世界上第一条商业化运营的磁悬浮列车专线

②世界上第一条横跨大西洋连接欧美两洲的海底电缆铺设成功

③世界上第一台彩色电视机的诞生

④世界上首次人工合成结晶牛胰岛素

A.①②③④ B.④③②① C.②③④① D.③④②①

16.2021年12月,日兰高铁曲阜至菏泽至庄寨段正式开通运营,菏泽首次接入全国高铁网。菏泽至北京、济南最快分别2小时59分钟、1小时23分钟可到达,这一铁路线完善了区域路网结构,增强了鲁南和中原地区交通互联互通性,将有效带动沿线城市经济发展。这表明

A.新型交通工具加快城市化进程 B.经济版图彻底突破了地域界限

C.人们的竞争意识正在逐步形成 D.区域之间的经济联系日益密切

17.下图为晚清时期在华的外国航运比例图

据此可知

A.英国控制了中国航运业 B.中国民族航运业长期受到压制

C.美国在华经济实力下降 D.列强在中国的航运业中占主导

18.1953年,长春第一汽车制造厂奠基典礼在某厂区隆重举行。-万多名建设者在-匹红绸上签名,表示决心。六名年轻的共产党员将刻有毛泽东主席亲笔题的基石,安放在厂区中心广场。这可说明我国

A.社会主义改造成效显著 B.人民建设社会主义热情

C.经济体制改革稳步前进 D.社会主义制度的优越性

19.1986年12月,中国第一个自行车生产集团——“永久”自行车集团成立。拥有一辆“永久”牌自行车是当时年青人的梦想,也成为那一代人抹不去的记忆。这一现象说明

A.科技革命推动企业发展 B.改革开放影响人民生活方式

C.思想解放推动国企改革 D.现代企业制度促进经济发展

20.1908年4月,上海公共租界英商电车公司颁布了乘车守则若干条,其中规定:不准在车辆行驶时上下车、不准头和手伸出车外、不准在车厢内吸烟、不得在车上讲污言秽语、不得在车中吐痰,不得醉酒乘车、不得穿着污秽衣衫上车、传染病患者不得乘车、不得带狗等动物上车等等。该守则

A.提高了中华民国的国民素质

B.只适用于租界内的中国人

C.有利于市民公共意识养成

D.促进了交通运输业的近代化

21.随着城市化的发展,20世纪20年代,美国洛杉矶市中心的居民向郊区搬迁的现象剧增。促成这一变化的因素有

A.新式交通工具得到广泛使用 B.联邦政府在郊区兴建大批住宅

C.普通劳动者的基本收入得到法律保障 D.大型国有 企业多位于郊区

22.1985年上海大众汽车厂成立。德国《明镜》周刊一位记者感慨:“大众汽车厂好像是在一个孤岛上生产(它)既可能是成功的史篇,也可能是失败的研究报告。”这反映当时的中国

A.市场经济取代了计划经济 B.政策环境不利于外企发展

C.浦东成为改革开放的标志 D.工业发展未融入世界潮流

23.1922年上海的公共汽车公司在报纸上打出这样的营业广告:“要求事业速成,必须交通便利,要求事业速成,必须时间经济,请看欧美列强由人力车而马车,由马车而脚踏车而汽车、电车,愈来愈省时间,有利于农工商学各界。”由此可见,新式公共交通的兴起

A.适应了城市生活节奏日益加快的要求

B.大大加快了科学转化为生产力的速度

C.推动了报纸、广告等大众传媒的变迁

D.宣告旧式交通工具彻底退出历史舞台

24.2012年10月8日哈大高铁进入试运营阶段。哈大高铁、京哈高铁,犹如一条加速跑道,迅捷地串起东北四大城市,连通关内关外,标志着“东北同城”的崭新生活即将开启。这表明

A.新型交通工具的革新使城市化进程加快

B.中国的经济版图彻底地突破了地域界限

C.人们的竞争意识和市场意识正逐步形成

D.改革开放以来区域性经济联系日益密切

25.近代有报章载,沪上“西人每于闲暇时,喜乘铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之……其行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”。下列项中与“铁轮小车”相关的信息是( )。

A.机械牵引的新式交通工具出现

B.20世纪初出现在中国城市的大街小巷

C.标志着中国交通事业现代化的起步

D.人们的生活方式由此发生根本性改变

二、主观题(共50分)

26.(12分)阅读材料,回答问题。

材料 安史之乱后,由于运河受战争破坏,关中地区发生粮荒。刘晏发展了开元时期的分段运输法,实行“江船不入汴,汴船不入河,河船不入渭”,并在各河段之间设仓转储。刘晏还注意运河沿岸的水源保护和运河的流浚以使河槽不涸。又设厂制造专用船只,改进船纤材料,专门设计了“上门填阙船”,应对水流湍急的河段。为了组织一支高水平的运输船队,他以盐税雇船工,专司行船,减少了沿岸的力役证发,并分段由军队押送。至此,“岁转粟百十万石,无升斗溺者”,基本上缓解了关中粮食供应紧张的情形。

——摘自纪宝成《中国古代治国要论》

(1)根据材料,概括唐朝刘晏改进漕运的具体措施。

(2)根据材料以及所学知识,指出刘晏改进漕运法的影响。

27.(12分)漕运是古代通过水路向都城或其它指定地点大规模输送粮草的一种经济活动。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 宋代漕运发运司平常时间在丰收的地区籴米储备,当某地因灾歉不能完成漕额或逾期未交,发运司便以所储之粮代为上供。尔后,将代发漕粮折算为钱,由被代地区上交。清代,朝廷不断上调漕船附载土宜的额度,对于回空南下的漕船也规定了具体附载物及其数量,过关免税。

漕运体系构成了封建王朝的生命支持与动力供应系统,有供都城消费的“京师之运”,供战争之需的“兵营之运”,供赈灾济荒的“赈济之运”。当南漕北运的格局形成之后,各王朝首先都没有考虑通过海运的形式来完成赋税的运输。漕运基本上始终是实物赋税的形式,由于漕运而流通的物质数量十分庞大,尤其是粮食,由于漕粮的持续供应,围绕都城巨额的粮食消费并未促成巨大粮食市场的形成。

——摘编自吴琦《南漕北运:中国古代漕运转向及其意义》等

(1)根据材料一并结合所学知识,对西汉、唐朝、明朝三个时期的漕运线路方向作出合理解释。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简评中国古代漕运的影响。

28.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1903年,莱特兄弟成功试飞了世界上第一架飞机。从1939年开始到1945年,美国航空工业的年均产量是二战各参战国中最多的。德国战败后,美国人将德国的喷气式战斗机制造技术带回美国。二战后初期,美国有9个战斗机公司,40多个战斗机研制项目。麦道公司是战后世界上最成功的军机制造商,波音公司一家就足以让美国航空工业在民用市场笑傲全球。波音公司推出了多款商用喷气式客机,其中有民航史上最大的飞机家族一波音737系列。美国领导人说:“美国战后的航空政策很简单,我们想飞到任何地方,这是我们的时代!”

——摘编自【美】詹尼佛·凡·弗莱克《空中帝国:美国航空与美国霸权》等

材料二 朝鲜战争爆发后,中共中央决定通过快速提高修理能力和配件制造能力来加速建设我国的航空工业。从1951年10月开始,在苏联的援助下,我国重点发展了六大修理厂。1956年,试制的第一架喷气式歼击机“歼一5”首飞成功。但是,1961年国民经济发展进行调整时,航空科研建设项目未能被列入重点确保范围。1986年,国家高技术研究发展计划中,航空技术也未被列入。1993年,中国航空工业总公司正式挂牌成立,这意味着我国航空工业的发展实现了从政府部门到市场主体的巨大转变。同年,航空工业第一支股票“飞亚达”在深交所上市。1995年,航空高科技的国家战略定位得到了重新确立。2009年,中国商飞公司正式发布首个单通道常规布局的大型客机。2017年,中俄远程宽体客机正式命名为CR929,这标志着中国正式开始向商用飞机研制领域中最高难度的宽体客机发起挑战。

——摘编自铎恩《新中国航空工业发展历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述二战后美国航空工业发展的历史条件,并简析现代航空工业发展对人类社会的影响。

(2)根据材料二,概括20世纪90年代前中国航空工业发展的特点,并结合所学知识,指出20世纪90年代以来推动中国航空,工业发展的国内因素。

29.(14分)阅读材料,完成下列各题。

材料

1868年,英国伦敦议会大厦前的十字路口安装了世界上第一盏煤气信号灯。它由一位警察牵动皮带操作:红灯停,绿灯行。这盏信号灯出现后,伦敦这个最繁忙的路口交通秩序有所好转。

1903年,美国颁布实施了首部交通法规,第一次提出了建立红绿灯信号、行人安全岛、人行横道标志等设施,后为世界各国所仿效。

1914年,美国的克利夫兰、纽约和芝加哥相继出现了由电力驱动的交通信号灯,缓解了这些城市出现的交通问题。随着美国汽车制造业迅猛发展,城市人口不断增加,对城市道路通行提出更高要求。此后,美国开始把多个交叉口信号灯连接为一个联动式信号系统,由人工集中控制,使路口通行能力有所提高。

1926年,英国第一次安装和使用自动化的控制器来控制交通信号灯,成为城市交通自动控制的起点。

20世纪30年代初,美国开始使用车辆感应式信号控制器,雷 达、超声波、电磁等检测器相继问世。

1952年,美国丹佛市首次把模拟计算机技术应用于交通信号灯控制。

1964年,加拿大多伦多建立了一套由计算机控制的交通信号灯协调控制系统,成为世界上第一个拥有电子计算机交通控制系统的城市。这是道路交通控制技术发展的里程碑。

20世纪80年代后期以来,城市交通状况日趋恶化,拥挤、阻塞、交通事故和噪声、环境污染成为日益严重的社会问题。人们认识到,只有综合考虑路口交通流与信号控制方案,并完善配套的城市交通法规,才有望改善城市交通,消除相关社会问题。智能交通控制系统应运而生,它采用实时侦探数据并自动调控信号灯,以保证道路的畅通。

——据郑祖武《城市道路交通》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出城市道路交通信号灯诞生的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简述影响20世纪交通信号灯重大改进的主要科技成果。

(3)根据城市交通信号灯的发展历程,说明技术进步在哪些方面改善了城市生活。

试卷第1页,共3页

参考答案

1.D

【解析】根据材料中元朝设置陆站、水站等的数量和设置的范围可知,元朝形成了驿站水陆交通网络,交通工具多样,D项正确;“制度完善传递速度快”在材料中无法得出,排除A项;元朝驿站制度主要涉及国内交通,与对外贸易发展关系不大,排除B项;元朝时中国的经济并未发生转型,C项说法与史实不符,排除C项。故选D项。

2.C

【解析】根据所学知识可知,隋朝都城在长安,因此大运河以洛阳为中心,形成“”的形状。元朝都城在北京,大运河裁弯取直,形成“”形状。而隋朝开凿大运河以及元朝整修大运河首要目的是便利统治, 形状的变化正是因为元代政治中心的北移,C项正确;经济布局与文化格局的重合并不是这一变化的原因,排除A项;南宋以后经济重心南移完成,北方经济影响力下降,排除B项;大运河河道的变化与运河运输成主要的运输方式无关,排除D项。故选C项。

3.B

【解析】根据材料“清代‘衣食’漕事者甚众,除直接参与漕运的运丁和水手,辅助漕粮运输的纤夫和脚夫,还有对运河进行日常维护的浅夫和泉夫、围绕漕事逐利的商贩”等信息可知,清代从事漕运相关职业者不仅数量庞大,而且类型多样、来源复杂,这些社会群体聚集在运河沿线,既依靠漕河为生,也是运河商品流通、城镇发展的重要力量,极大地促进了运河区域消费市场和商业环境的繁荣,B项正确;材料内容主要体现了清代漕运促进了区域消费的发展,漕运导致了重农抑商政策松动的说法错误,也不符合史实,排除A项;材料中只能看出从事漕运的人员数量多的信息,不能推断出漕运是否缩小了南北间的经济差距排除C项;材料与交通方式无关,排除D项。故选B项。

4.A

【解析】根据材料信息可知,大运河的开凿对南北交通、文化交流、经济发展具有积极意义,有利于国家统一、民族交融等,这些都说明交通设施建设推动了社会发展,A项正确;经济重心南移完成是在宋代实现的,且仅凭材料信息无法判断南北经济发展状况,排除B项;黄河的泛滥问题没有彻底解决,排除C项;运河的开通有利于地域文化交流和统一性的增强,但是弥补地域文化差异的说法错误,排除D项。故选A项。

5.C

【解析】中东铁路建成通车后,大大缩短了旅顺到圣彼得堡、伦敦等地的旅程,便利了欧亚大陆的联系,甚至可比海路运输节省一半的时间和费用,说明近代交通发展便利了商品出口,C项正确;对于依赖欧洲资本的俄国来说,中东铁路的建成并未增多其对中国的资本输出,排除A项;促进英俄间贸易发展只是中东铁路建成的部分作用,并非对材料的完整解读,排除B项;近代交通发展促进“人员流动”并非材料表现的核心思想,排除D项。故选C项。

6.D

【解析】材料表明,运河对济宁的政治、经济地位影响极大,从“河道废弛,津浦通车”可知,济宁地位发生重大变化,这说明交通方式是变化的主要原因,D项正确;材料未涉及该地产业结构的变化、海外贸易格局的形成状况,排除AB两项;济宁由直隶州降为县,只能说明政治中心职能的下降,不是丧失,而且政治中心职能的下降是济宁地位变化的表现之一,不是原因,排除C项。故选D项。

7.B

【解析】根据图示内容可以看出,该运河的通航将纽约和内陆连接起来,从而使纽约市因转运业务而迅速崛起,B项正确;该运河的通航应该有利于促进五大湖工业区的发展,排除A项;该运河连接的不是美国东西部地区,排除C项;美国第一次工业革命在运河开通之前就已经兴起,排除D项。故选B项。

8.A

【解析】根据材料可知,罗马人在对外扩张的过程中,为加强对各地的管理,修建了通往各地的公路,A项正确;B项错在“保障”,交通进步有利加强对各地的管理,不能说是保障边境安定,排除B项;帝国强大和繁荣推动了道路的修建,排除C项;道路建设加快了边疆地区的开发,排除D项。故选A项。

9.B

【解析】根据材料“1923年‘粮因出境,价又增加’与‘外省之粟由铁路来晋者不少,粮价逐渐减少也。’”可以看出近代交通整合了区域粮价,B项正确;材料与军阀割据混战及经济大危机冲击的说法无关,排除AC项;恶性通货膨胀是在解放战争时期出现的,排除D项。故选B项。

10.C

【解析】根据材料“遂念隋大业间炀帝所以浚辟(疏通、开凿)使达于江者,不过事游幸(帝王出游)尔”“今则每岁漕上给于京师者数千百艘,舳舻相衔,朝暮不绝。盖有害于一时,而利于千百载之下者,天以隋为我宋王业之资也”可知,隋朝开凿大运河对宋朝的经济发展和南北交通往来有着重要作用,体现了对后世的深远影响,C项正确;A项说法夸大了隋朝开凿大运河的作用,排除A项;材料体现了隋朝开凿大运河对后世产生了深远影响,BD项不符合材料主旨,排除BD项。故选C项。

11.D

【解析】由材料信息“1910年”“汽声呜呜向前进,按机四顾心雄然。末过泥城尘似烟,忽来马路灰扑天”判断得出,这种交通工具是以内燃机为动力的汽车,故D正确;汽车由德国人最早发明,故A错误;这不是公共交通工具,故B错误;中国交通事业现代化的标志是洋务运动,故C错误。

12.B

【解析】材料反映了到19世纪时,旅游从贵族活动变成了大众的娱乐活动。结合所学可知,随着工业革命的开展,轮船、火车等新式交通工具的出现并推广,极大地便利了人们出行,而且降低了旅游成本,推动旅游成为大众活动,故选B;英国早在17世纪末确立了君主立宪制,这与19世纪旅游成为大众活动没有关联性,故排除A;文艺复兴是发生在14-17世纪的思想解放运动,与19世纪旅游成为大众活动没有关联性,故排除C;社会财富增加是旅游兴盛的原因之一,但不是19世纪长途旅行、周末旅行盛行的主要原因,故排除D。

13.D

【解析】结合所学知识可知,19世纪后期即工业革命后,安装信号灯使十字路口的交通秩序有所好转,反映了当时伦敦城市治理能力得到提高,D项正确;材料未体现民主政治与交通改善的关系,A项错误;1868年汽车还未发明,B项错误;材料不能说明伦敦的交通规则形成了完整的体系,C项错误

14.A

【解析】通过观察图中曲线变化,结合所学知识可知,20世纪后半期英国铁路乘客的下降反映出汽车、飞机等新式交通工具冲击了铁路运输,A项正确;紧张的国际形势并非二战后英国铁路乘客减少的主要原因,排除B项;材料体现的是铁路乘客而非铁路修建总里程数的逐渐减少,排除C项;材料不能说明英国铁路的发展落后于其他交通工具,排除D项。故选A项。

15.C

【解析】①出现世界上第一条商业化运营的磁悬浮列车专线是2002年的上海线;②世界上第一条横跨大西洋连接欧美两洲的海底电缆铺设成功是1850年;③世界上第一台彩色电视机的诞生于1941年;④世界上首次人工合成结晶牛胰岛素是1965年。②③④①C项正确,排除ABD项。故选C项。

16.D

【解析】根据材料可知,高铁开通后,把众多的城市连接在了一起,形成了交通圈,使得区域间的经济联系更加密切,D项正确;城市化进程的加快是指农业人口加快转变为非农业人口,与材料强调高铁使得区域间经济联系日益密切不符,排除A项;材料表明高铁使得区域间经济联系日益密切,经济版图突破地域界限,但没有彻底突破,排除B项;C项与史实和题干主旨均不符,排除C项。故选D项。

17.B

【解析】根据材料柱状图可以看出,近代中国航运业中,列强占比此消彼长,这意味着中国本民族的航运业长期受到压制,B正确;英国在华航运业所占比例有一定的波动,说明当时英国并不能完全可知中国的航运业,排除A;美国在华航运业的萎缩不等于其在华经济实力的下降,两者不是必然联系,排除C;题干中并未列举中外航运业的整体对比情况,因此无法得出列强在中国航运业中占据主导地位,排除D。

18.B

【解析】1953年正值一五计划,长春一汽奠基仪式过程中万名工人签名表决心、安放基石等行动充分说明人们在社会主义建设中的热情,B正确;三大改造与题干内容无关,排除A;1953年并未对经济体制进行改革,排除C;社会主义制度确立是在1956年,排除D。

19.B

【解析】20世纪80年代中期的中国,第一个自行车生产集团已经成立,年青人希望出行不再步行或乘坐公交,梦想拥有一辆属于自己的名牌自行车,说明改革开放影响人民生活方式,B项正确;科技革命推动企业发展在材料中没有体现,A项错误;材料并不涉及思想解放与国企改革的关系,C项错误;直到1993年十四届三中全会以后,我国才开始尝试建立现代企业制度,D项错误。

20.C

【解析】根据材料中“不准在车厢内吸烟、不得在车上讲污言秽语、不得在车中吐痰,不得醉酒乘车、不得穿着污秽衣衫上车、传染病患者不得乘车”可以看出,这些守则有利于市民公共意识养成。故答案为C项。A项,提高了中华民国的国民素质的说法扩大了“乘车守则”的作用,排除;B项,从材料信息不能看出“乘车守则”是单纯要求租界内的中国人,所有乘车人不论国别都应该遵守,排除;D项,交通运输业的近代化的表述与材料中“乘车守则”的具体要求无关,排除。

推断(理)型选择题解答时一般可采用推演法,即通过必要的推理来确定符合题意的正确答案。推理时要掌握正确的指导思想,如历史规律、逻辑关系、基本原理等。因此在平时要注意归纳历史现象、总结历史规律并掌握运用。

21.A

【解析】20世纪20年代,美国洛杉矶市中心的居民向郊区搬迁的现象剧增,隐含居住地点和工作地点的距离拉大也不成问题,这必然是依靠迅捷的新式交通工具(汽车、内燃机车),在这时间上也符合第二次工业革命的成果。A项正确。

22.D

【解析】

根据“大众汽车厂好像是在一个孤岛上生产……(它)既可能是成功的史篇,也可能是失败的研究报告”可知,中国工业发展未融入世界潮流,D正确;A材料无法体现,排除;1985年已经改革开放了,B错误;90年代开发和开放浦东,时间不符合题意,C错误。

23.A

【解析】

据材料“要求事业速成,必须交通便利,要求事业速成,必须时间经济,请看欧美列强由人力车而马车,由马车而脚踏车而汽车、电车,愈来愈省时间”得出该广告认为新式交通有助于提高效率,这适应了城市生活节奏日益加快的要求,故A项正确;材料体现不出科学转化为生产力,故B项错误;材料信息没有体现出大众传媒的变迁,故C项错误;旧的交通工具没有退出历史舞台,故D项错误。

24.D

【解析】材料反映了高铁的运营,串起东北四大城市,促进了“东北同城”的开启。表明地区间联系在不断加强。故选D项;材料显示了东北四城的联系加强,故A项的“城市化”,B项中“中国经济版图彻底突破”不符合材料内容;C项与材料无关。

25.B

【解析】根据“铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之...其.行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”可知,这里描述的铁轮小车是自行车,根据所学知识可知,自行车在20世纪初出现在中国城市的大街小巷,B正确;“不用推挽,而以足蹴之”说明其依靠的是人力而非机械牵引,排除A;题干中骑乘自行车的是西方人,因此其不能作为中国交通事业现代化的起步的标志,排除C;自行车的出现主要是改变了人们的出行方式,并未造成人们生活方式根本性变化,D夸大了自行车的影响,排除。

26.(12分)(1)措施:分段运输包干;设立转运仓;保证水源,疏通河道;改进造船技术;建立专业运输船队;由军队保护粮食安全。(任意4点)

(2)影响:减少了耗损,降低了运费;提高了运输效率;解决了运输航运的技术难关;减轻了运河沿岸的力役负担;缓解了关中地区的粮食供应紧张的局面;也稳定了政治局势。(任意3点)

【解析】(1)措施:

分段运输包干;

设立转运仓;

保证水源,疏通河道;

改进造船技术;

建立专业运输船队;

由军队保护粮食安全。

(2)影响:

减少了耗损,降低了运费;

提高了运输效率;

解决了运输航运的技术难关;

减轻了运河沿岸的力役负担;

缓解了关中地区的粮食供应紧张的局面;

也稳定了政治局势。

27.(12分)(1)解释从线路方向角度:西汉为东西方向。唐朝为东南西北方向。明朝为南北方向。从原因的角度:西汉定都西北(长安),主要依赖东西向河流运输,经济重心在北方。唐朝定都西北(长安),经济重心逐渐南移,大运河的开通。明朝定都北京,京杭大运河得以贯通,经济重心与政治中心分立南北。

(2)简评:维系了中央政府的正常运转,满足了封建王朝军事活动的需要,推动了赈灾救济的实施。调控了市场和物价,促进了商品流通,促成了沿线城市的繁荣。促进了地区间的文化交流。耗费了大量的人力物力,影响了自由市场的发展,限制了海洋意识和海洋资源的开发。

【解析】(1)解释:从线路方向角度:根据图片可以看出,西汉为东西方向。唐朝为东南西北方向。明朝为南北方向。从原因的角度:根据所学知识可知,西汉定都西北(长安),主要依赖东西向河流运输,经济重心在北方。唐朝定都西北(长安),经济重心逐渐南移,大运河的开通。明朝定都北京,京杭大运河得以贯通,经济重心与政治中心分立南北。

(2)简评:根据材料“漕运体系构成了封建王朝的生命支持与动力供应系统,有供都城消费的;京师之运,供战争之需的‘兵营之运’,供赈灾济荒的‘赈济之运’”可知,维系了中央政府的正常运转,满足了封建王朝军事活动的需要,推动了赈灾救济的实施。根据材料“漕运基本上始终是实物赋税的形式,由于漕运而流通的物质数量十分庞大,尤其是粮食,由于漕粮的持续供应,围绕都城巨额的粮食消费并未促成巨大粮食市场的形成”可知,漕运调控了市场和物价,促进了商品流通,促成了沿线城市的繁荣。促进了地区间的文化交流。根从局限性看,漕运耗费了大量的人力物力,影响了自由市场的发展,限制了海洋意识和海洋资源的开发。

28.(12分)(1)历史条件:积极引进国外科技;“冷战”的刺激;新科技革命的推动;二战后美国综合国力强盛。(任答三点即可)

影响:拓宽了交通运输的空中通道,便利了人员、物资的往来;使世界各地的经济更加紧密地联系起来,推动经济全球化;改善了人类的生活方式。

(2)特点:得到了苏联的援助;由修理到制造,发展曲折;国家主导;民用航空工业发展薄弱。(任答三点即可)

国内因素:对外开放政策的推动;经济体制改革的深化;中央高度重视航空工业的发展;国际合作的推动;经济发展,航空市场扩大。(任答三点即可)

【解析】(1)关于历史条件:根据材料一“美国人将德国的喷气式战斗机制造技术带回美国”得出积极引进国外科技;根据材料一和所学知识可从“冷战”的刺激、新科技革命的推动、二战后美国综合国力强盛等方面作答。(任答三点即可)关于影响:根据材料一“波音公司一家就足以让美国航空工业在民用市场笑傲全球”得出拓宽了交通运输的空中通道,便利了人员、物资的往来;结合所学知识可从使世界各地的经济更加紧密地联系起来,推动经济全球化;改善了人类的生活方式等方面回答。

(2)关于特点:根据材料二“在苏联的援助下,我国重点发展了六大修理厂”可知得到了苏联的援助;根据材料二“我国重点发展了六大修理厂”“试制的第一架喷气式歼击机‘歼一5’首飞成功”得出由修理到制造,发展曲折;根据材料二“1993年,中国航空工业总公司正式挂牌成立”得出国家主导;根据材料二“2017年,中俄远程宽体客机正式命名为CR929,这标志着中国正式开始向商用飞机研制领域中最高难度的宽体客机发起挑战。”得出民用航空工业发展薄弱。关于国内因素:根据材料时间“1993年”“1995年”等和结合所学知识可知对外开放政策的推动;经济体制改革的深化;根据材料二“1993年,中国航空工业总公司正式挂牌成立”“1995年,航空高科技的国家战略定位得到了重新确立”得出中央高度重视航空工业的发展;根据材料二“2017年,中俄远程宽体客机正式命名为CR929”得出国际合作的推动;结合所学知识可知经济发展,航空市场扩大。

29.(14分)(1)背景:工业革命;城市快速发展(城市化进程加快,工业城市出现);城市交通状况日益复杂(交通运输工具数量和种类增多)。

(2)主要科技成果:内燃机的发明和应用,新式交通工具不断出现;电灯的发明和电力的广泛应用;计算机技术的产生与普及;网络技术的出现与应用。

(3)改善的方面:解决了城市化进程中日益突出的交通问题,改善了城市生活环境;推进城市化进程,提高城市管理水平;提高了城市文明程度(规则意识、法制观念、行为方式等)。

【解析】(1)结合题中1868—1914年的三段材料,可归纳出工业革命、城市化、交通运输工具变化等背景。

(2)结合题中材料(20世纪范围内),可从交通信号灯的服务对象(汽车和行人)、物质条件(电灯和电力)及控制技术的改进(计算机、实时智能网络)等角度指出主要科技成果,主要应该限定在第二次工业革命和新科技革命的时限内。

(3)应进行多角度分析,比如城市环境、城市整体管理水平、市民素质等角度

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化