统编版高中历史选择性必修一:第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 同步训练(含答案及解析)(全国通用)

文档属性

| 名称 | 统编版高中历史选择性必修一:第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 同步训练(含答案及解析)(全国通用) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-29 09:08:24 | ||

图片预览

文档简介

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 同步训练

(训练时间:30分钟;总分50分)

一、单选题(每题2分,共30分)

1.根据汉朝户籍制度的要求,每年八月都要举行户口调查,各地须“案户比民”,百姓无论老幼都得到县城集合,接受官吏的查验,以“阅其貌以验老小之实”。这一举措( )

A.旨在增强社会阶层的流动性

B.利于增加政府的财政收入

C.是政府掌握民力的重要途径

D.配合了郡国并行制的实施

2.明清时期,当乡约与圣谕结合时,乡约就变了味,其主体不再是民众而是国家,“官僚的介入,以国家强制力为后盾,虽然增强了其约束力量,却是乡约走向异化的开始”。乡约走向“异化”主要是指

A.尊祖聚族意义的消失 B.民间自治精神的偏离

C.家国一体特征的削弱 D.基层教化功能的剥离

3.范仲淹建立的义庄,置义宅一所,供贫因族人居住,义宅内设有义学,定义庄规矩十三条置于祠堂之侧。朝廷认为“义庄义学有补世教,申饬攸司,禁治烦扰,常加优恤”。这说明义庄

A.成为了社会救济的主要力量 B.体现了士大夫社会责任感

C.维持了宗族内部的血缘纯正 D.弱化了封建政府的权威性

4.汉代有妻冠夫姓、妻从夫姓的习惯,姓氏成为官方管控编户民的手段,户籍和官方文书中姓氏的登记具有法律效力。这一做法旨在

A.贯彻法家治国策略 B.建立起完整的户籍管理制度

C.弱化传统宗法观念 D.加强政府对社会的管理控制

5.秦汉初年,朝廷将百姓限定于既有的城乡区域之中。西汉文景以后,随着在交通便利之处自然形成的“聚”规模逐渐变大,朝廷会派官置吏予以管理,建立配套的乡里体系。这一变化反映了( )

A.国家组织能力的提升 B.地方行政制度的完善

C.城乡道路交通的便利 D.政府控制区域的扩大

6.明初,政权沿袭元朝的“诸色户计”,将全国户口按照职业进行分工,划分为民户、军户、匠户等籍,各色户籍人口世袭职业,并制定了任何离乡百里者、“即验文引”等政策。明初的户籍制度

A.符合多民族共存的现实 B.有利于社会秩序的稳定

C.与市场的活跃密切相联 D.加快了新经济因素形成

7.宋代户籍根据居民是否有不动产分为“主户”和“客户”,乡村客户“佃人之田,居人之地”。客户在某地定居满一年,即可编入当地户籍之中,甚至可以“置田以为主户”。由此可知宋代

A.户籍管理制度懈怠 B.允许产权自由流动

C.社会成员身份固定 D.客户对主户有依附性

8.十九世纪六十年代,对于流民和战乱的离散者,浙江士绅比以往更看重救济和教化,频繁设粥赈济,利用私塾和义学展开教育,宣传伦理纲常。浙江士绅的直接目的是( )

A.遏制农民运动 B.维护封建统治 C.加强道德教化 D.改善百姓生活

9.陆世仪在《论治邑》中谈到“治乡三约”:“先按地势,分邑为数乡,然后什伍其民,条分缕析,令皆归于乡约长。凡讼狱、师徒、户口、田数、徭役,一皆缘此而起。”这反映了( )

A.国家弱化对乡民的人身与经济控制,强制性地征发赋役

B.立足村落、编排户口、征发赋役是户籍制度的基本特征

C.户籍制度是乡里制度的前提和基础,与行省制度互为补充

D.乡里制度是中国古代王朝国家控制乡村社会的基本制度

10.据史料记载,汉代任命品行高尚的人担任三老并颁布“乡约”。明初,朱元璋颁布了“六谕”,其内容为“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”。清顺治九年,在明“六谕”的基础上进行修改和充实。这些措施旨在

A.完善国家法制建设 B.规范封建社会的等级体制

C.强化封建君主专制 D.建立基层民众的自我管理

11.贞观元年唐太宗下了一道诏书,规定寡妇丧期已满者,要及时改嫁,鳏夫也要及时婚配。并且把诏令的实行结果作为考察地方官政绩的重要指标;开元二十二年唐玄宗下诏,将合法婚龄降低到男子15岁、女子13岁。据此可以推知,当时

A.人口增长慢于预期 B.社会福利体系初步建立

C.社会供养能力不足 D.妇女守节观念尚未产生

12.据《后汉书》记载:度尚“家贫,不修学行,不为乡里所推举”;杜笃“少博学,不修小节,不为乡人所礼”;赵壹“恃才倨傲,为乡党所摈”;虞延“性敦朴,不拘小节,又无乡曲之誉”。这说明东汉

A.文化学识为乡里民间舆论所重视

B.乡论是乡里人物仕进的唯一依据

C.乡论已经构成了乡里生活秩序的一部分

D.孝悌行为受到乡里民间舆论的广泛颂扬

13.西晋末八王之乱,奥衰率领同族及庶姓避于禹山(今河南邓州),他们通过协商,建立起领导机构,将其部众组织起来,并制定相关规则,以原有的县包、乡里为基础,而庾衮则俨然如郡守。这反映出当时

A.民间力量弥补国家力量缺失 B.北方人口大量向南迁移

C.豪强地主势力趁机拥兵自重 D.政府注重基层社会治理

14.宋代以后,儒学士人以乡约教化乡里。北宋吕大钧撰写《吕氏乡约》是儒学士人教化乡里的范本。明清时期乡约多宜讲皇帝的“圣谕”。这主要反映出明清时期

A.政府在基层社会的影响力加强 B.儒学社会教化功能受到冲击

C.国家权力开始深入了基层社会 D.政府对基层组织的控制加强

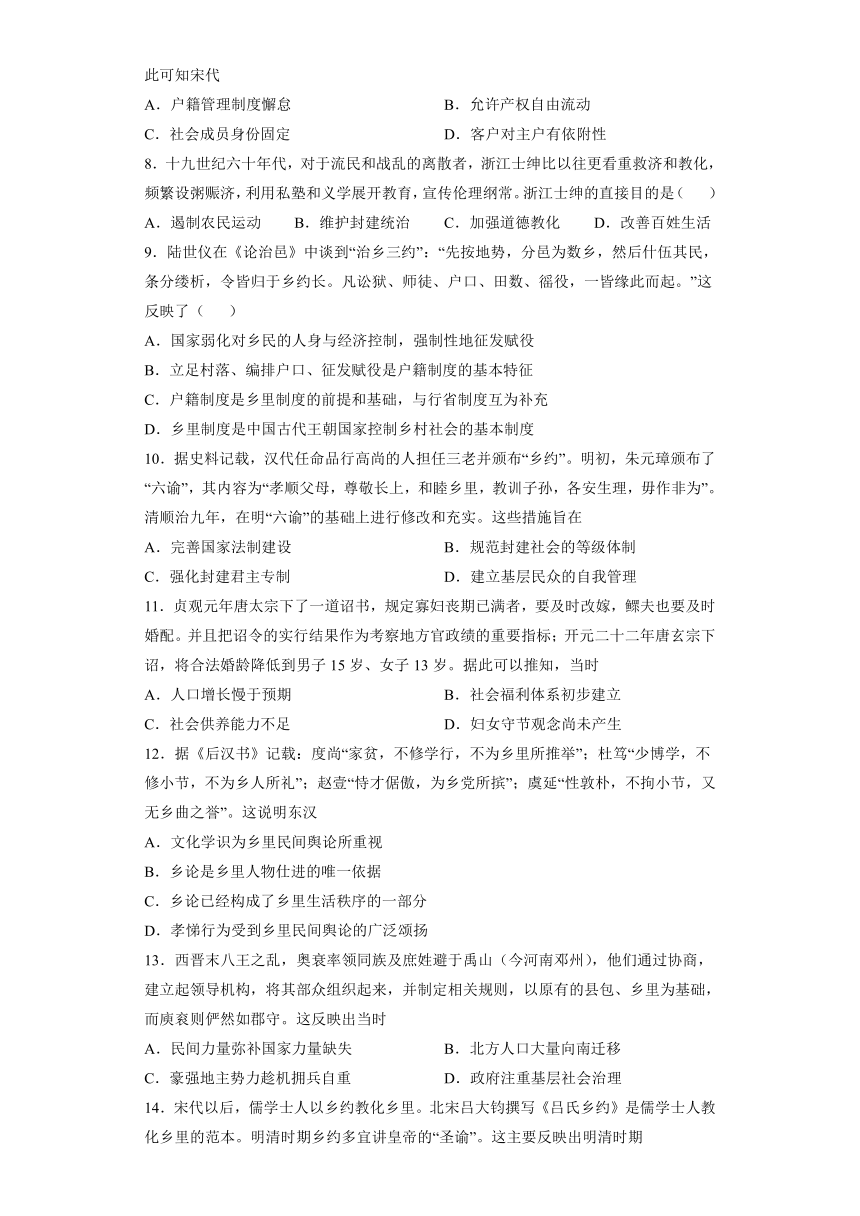

15.建言民情会议是明朝为鼓励四方建言而创设的一项会议制度。下表为据《事类纂》等史料统计的身份明确的建言者。这一制度

身份 布衣军民 杂职吏员 听选官 文武官员

人数 23人 19人 30人 43人

(注:官员又以州县卫所的中下层地方官和学官为主)

A.有利于国家治理体系的完善 B.实现了明朝统治长治久安

C.旨在加强对地方官吏的监督 D.解决了中央与地方的矛盾

二、材料分析题(每题10分,共20分)

16.阅读材料,完成下列要求:

材料一 秦汉以后的思想家们认为国家有效治理的标志是王朝的长治久安。西汉的贾谊认为,求天下之安“莫如众建诸侯而少其力”,这一强干弱枝的思想为历代王朝处理中央与地方关系提供了基本原则。多数思想家认为国家统一的基础在于合理的社会治理结构。贾谊指出,统治者应“建久安之势”,稳定社会秩序。中国传统治理观念也体现出对富强的追求。历代的政论家主张富强之策应先注重边境安全。唐朝陆贽指出,“虽有石城十仞,汤池百步,无粟不能守也”,强调粟米对国家治理的重要。中国传统治理思想中蕴含的另一个主题是国家如何对待民众。儒家主张以仁义德教治国,国家之于民众,应该“明礼义以一之,至忠信以爱之,尚贤使能以次之,爵服庆赏以申重之。”统治者不应把聚集财利当作治理的目的,以免伤害民众和农业生产。

——摘编自孙晓春《中国传统治理观念与社会治理实践》

材料二 新中国成立初期,开展剿匪斗争和镇压反革命运动,取缔赌场妓院。1950年颁布《中华人民共和国婚姻法》,废除封建婚姻制度,实行男女平等和婚姻自由;在抗美援朝运动中拥军优属,表彰各级模范,形成示范效应,建立起新社会的道德风尚,集体主义和爱国主义成为新社会的主流价值观。颁布了《中华人民共和国土地改革法》,划分了地主、富农、中农、贫农等阶级成分,到社会主义改造的完成,我国形成了新的社会阶级结构。针对劳动力市场供求的矛盾,政府将计划经济的思路引入劳动力资源配置,对失业人员和困难群众予以帮扶救济。在城市设立街道办事处和居民委员会,把城市居民纳入到各类单位之中。通过农业合作化运动将农民纳入到农村的集体组织管理体系之中。

——摘编自王建军《新中国成立初期社会治理的探索与实践》

材料三 1978--1997年间,中国社会的人口流动加快,城市化进程加速,社会结构发生巨大的变化。政府逐步放松对经济社会的管控,从社会管理走向社会治理。1982年修订的《中华人民共和国宪法》,对国家治理结构和主要原则作出了新的规定,改变农村“政社合一”体制,建立与家庭联产承包责任制相适应的农村社会管理体制。改革劳动人事制度,放松城市“单位制”“街居制”以及街道、户籍管理,推进各级政府、国有企业和城市的管理权限改革,改变对人口流动限制过死,限制条件过多的局面,推动人口在城乡之间、农村之间、城市之间以及企业之间、行业之间的社会流动。从1982年实行国家第六个五年计划起,专门增加了社会发展的内容,中共十三大制定国家发展“三步走”战略中,在确定每一步经济发展目标的同时也相应确定了国家的社会发展目标。这些表明,伴随改革开放大潮兴起的社会治理变革巨轮开始启动前行,中国特色社会主义制度的优势日益彰显,推动了中国国家治理体系和治理能力的现代化。

——摘编自钟宁、沈锐《改革开放以来中国社会治理体制变迁的历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代政治思想家关于国家治理的基本思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国成立初期强化社会管理对我国经济和社会发展的重要意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明1978年至1997年中国政府是如何推动国家治理体系和治理能力现代化的?综合上述材料归纳当代中国社会治理的主要特点。

17.阅读材料,完成下列要求。

北宋崇宁年间,朝廷下诏,置安济坊,以处民之有疾病而无告者……初令诸郡置之,寻复推行于县……开封府依外州法,居养鳏寡孤独及置安济坊。朝廷颁布了安济法,凡户数上千城寨镇市,一般都要设置安济坊;凡境内有病卧无依之人,地方里正甚至一般平民均有责任将其送入安济坊收治。

崇宁初……安济坊,给常平米,厚至数倍,差官卒充使令,置火头,具饮膳,给以衲衣絮被。州县奉行过当,或具帷帐,雇乳母,女使,糜费无艺,不免率敛,贫者乐而富者扰矣。然当艰难之际,兵食方急,储蓄有限,而赈给无穷,复以爵赏诱富人相与补助,亦权宜不得已之策也。

大观元年……安济坊所管出纳官物,并日逐抄转簿历及供报文字,委是繁多,若共差军典一名,显见两处勾当不前。伏望各差军典一名,并添支钱米等,并乞依已得指挥。从之,诸路依此。

——摘编自《宋会要辑稿》、《宋史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括北宋安济坊设置的特点并分析其产生背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简评北宋安济坊的设置。

试卷第1页,共3页

参考答案

1.C

【解析】本题考查汉代户籍制度。根据材料信息可知,汉代在每年八月举行户口调查,“阅其貌以验老小之实”,这有利于增强政府对辖区民众的了解,从而使政府更精准地掌握民力,C项正确;这一举措的主要目的是维护封建统治秩序,排除A项;材料只涉及户口调查,没有涉及赋税制度,无法说明这一举措有利于增加政府的财政收入,排除B项;郡国并行制与材料中的举措没有必然联系,排除D项。故选C项。

2.B

【解析】根据材料“当乡约与圣谕结合时,乡约就变了味,其主体不再是民众而是国家”可知,随着国家权力的介入,民众不再需要自觉而只需遵从。乡约实际上偏离了民间自治的基本精神,逐渐蜕变成朝廷控制民众和社会,维护专制统治的工具,B项正确;尽管乡约与国家权力的结合加强,但其仍具有“尊祖聚族”的意义和“基层教化”的功能,AD项说法与史实不符,排除AD项;材料体现了民间自治精神的偏离,C项不符合材料主旨,排除C项。故选B项。

3.B

【解析】根据材料可知,范仲淹设立义庄,发挥宗族内部的救济作用,朝廷对此进行嘉奖,义庄的设立凸显了士大夫的社会责任感,B项正确;义庄的设立可以说明宗族内部救济发挥重要作用,但中国古代社会救济的主要力量是政府,排除A项;材料未涉及宗族内部的血缘纯正,排除C项;由材料“义庄义学有补世教”可知,义庄的设立是重要补充,有利于巩固封建政府的统治,排除D项。故选B项。

4.D

【解析】汉代姓氏成为官方管控编户民的手段,户籍和官方文书中姓氏的登记具有法律效力,这样有助于加强政府对民众的管控,进而强化社会控制,D项正确;汉代并非法家治国,排除A项;B项错在“完整”,排除B项;“妻冠夫姓、妻从夫姓”体现了宗法观念,因此C项的“弱化”错误,排除C项。故选D项。

5.A

【解析】根据材料“秦汉初年,朝廷将百姓限定于既有的城乡区域之中。西汉文景以后,随着在交通便利之处自然形成的‘聚’规模逐渐变大,朝廷会派官置吏予以管理,建立配套的乡里体系”可知,国家对百姓的管理,由原来的限定于城乡区域到建立配套的乡里体系,说明政府组织能力提升,A项正确;材料主旨是政府对地方百姓管理方式的变化,而非地方行政制度的完善,排除B项;据材料“随着在交通便利之处自然形成的‘聚’规模逐渐变大,朝廷会派官置吏予以管理”可知,城乡道路交通的便利是表象,而非反映出的本质,排除C项;据材料“随着在交通便利之处自然形成的‘聚’ 规模逐渐变大,朝廷会派官置吏予以管理”可知,交通便利之处原本就在政府的控制之下,排除D项。故选A项。

6.B

【解析】根据“将全国户口按照职业进行分工,划分为民户、军户、匠户等籍,各色户籍人口世袭职业,并制定了任何离乡百里者……”可得出明朝的这一户籍政策,有利于加强对基层的管控,维护社会的稳定,B项正确;材料体现的是职业分类,而不是不同民族,排除A项;材料中的管制不利于商品经济的发展和资本主义萌芽,排除CD项。故选B项。

7.B

【解析】根据材料可知,在宋朝时期,客户在某地定居满一年,即可编入当地户籍之中,甚至可以“置田以为主户”,说明“客户”可以通过购买土地而成为“主户”,土地的产权并不固定,可以自由流动,B项正确;材料说明政府对户籍的管理还是比较严格的,而不是“懈怠”,排除A项;“客户”可以通过“置田”而成为“主户”,说明社会成员身份是流动的,排除C项;既然“客户”可以通过“置田”而成为“主户”,说明客户对主户的依附性并不强,排除D项。故选B项。

8.A

【解析】据题意可知,浙江士绅赈济的对象是流民和战乱的离散者,通过对他们的赈济能够防止这些流民和离散者投身于农民运动,A项正确;维护封建统治、加强道德教化并不是直接目的,排除BC项;这些赈济主要针对的是流民和战乱的离散者,因此并不是改善百姓生活,排除D项。故选A项。

9.D

【解析】根据材料和所学知识可知,邻、里、乡构成中国古代乡里控制体系的基本结构。“凡讼狱、师徒、户口、田数、徭役,一皆缘此而起”表明乡约汇集了“讼狱、师徒、户口、田数、徭役”等诸种乡村事务,立足村落、编排户口、征发赋役是中国古代王朝国家乡里制度的实质。因此,材料表明乡里制度是中国古代王朝国家控制乡村社会的基本制度,D项正确;“治乡三约”属于地方治理,不是国家弱化对乡民的人身与经济控制,强制性地征发赋役,排除A项;B项是户籍制度,材料强调地方治理,与材料不符,排除B项;户籍制度是赋税管理制度,行省制度是地方管理制度,两者不能互为补充,排除C项。故选D项。

10.D

【解析】根据“品行高尚”、“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”、“在明‘六谕’的基础上进行修改和充实”等信息可知,这些措施都涉及伦理教化,从而通过对民众进行教化而促进基层民众的自我管理,D项正确;这些措施涉及的都是伦理教化,和法制建设、规范……等级体制以及强化封建君主专制无关,排除ABC项。故选D项。

11.A

【解析】根据“规定寡妇丧期已满者,要及时改嫁,鳏夫也要及时婚配。并且把诏令的实行结果作为考察地方官政绩的重要指标;开元二十二年唐玄宗下诏,将合法婚龄降低到男子15岁、女子13岁。”可得出政府积极鼓励生育,反映出当时的人口增长低于预期,A项正确;材料没有体现社会福利,排除B项;材料反映的是生育不足,排除C项;材料不能体现“尚未产生”,只强调政府的鼓励,排除D项。故选A项。

12.C

【解析】根据“家贫,不修学行,不为乡里所推举”“少博学,不修小节,不为乡人所礼”可得出,东汉十分注重乡论,乡论已经构成了乡里生活秩序的一部分,C项正确;材料并不是强调文化学识,排除A项;B项太绝对,排除B项;材料没有强调孝悌行为,排除D项。故选C项。

13.A

【解析】根据材料“他们通过协商,建立起领导机构,将其部众组织起来,并制定相关规则,以原有的县包、乡里为基础,而庾衮则俨然如郡守”可以看出奥衰和庾衮带领族人建立起领导机构管理基层,这说明当时由于战乱,民间力量弥补国家力量缺失,A项正确;材料体现的是避于禹山,没有体现人口南迁,排除B项;材料体现的是民间力量弥补国家力量缺失,没有体现豪强地主势力趁机拥兵自重,排除C项;材料体现的是民间力量自己建立管理基层,不是政府,排除D项。故选A项。

14.A

【解析】从乡约教化到宣讲皇帝的“圣谕”,反映出政府在基层社会的影响力和控制力加强,A项正确; 儒学的教化功能增强,排除B项;开始的说法错误,排除C项;材料没有体现对基层组织的控制,而是在基层的影响力,排除D项。故选A项。

15.A

【解析】从建言者的身份分布可得出,建言者来自社会的不同阶层,有一定的代表性,这有利于收集更多的意见,有利于国家治理的进一步完善,A项正确;实现的说法太绝对,排除B项;C项不是主旨,排除C项;矛盾没有解决,排除D项。故选A项。

16.(1)维护国家统一,稳定社会秩序;强化中央集权;发展经济,实现国家富强;不侵害民众利益。

(2)意义:稳定了社会治安,为巩固新生政权;保证土地改革和经济恢复等工作的顺利进行;新的社会阶级结构带来了社会秩序和人际关系的变化,树立起社会主流价值观;奠定了生产关系的社会主义改造以及高度集中的计划经济体制形成的基础。

(3)从计划管理调整为社会管理;强化基层管理;政府主导的管理型社会;放松管制,释放社会活力。

遵循传统治理观念;体现政府主导;不断循序渐进。

【解析】(1)

基本思想:根据材料“贾谊指出,统治者应“建久安之势”,稳定社会秩序。”可分析得出维护国家统一,稳定社会秩序;根据材料“这一强干弱枝的思想为历代王朝处理中央与地方关系提供了基本原则”可分析得出强化中央集权;根据材料“唐朝陆贽指出,“虽有石城十仞,汤池百步,无粟不能守也”,强调粟米对国家治理的重要。”可分析得出发展经济,实现国家富强;根据材料“统治者不应把聚集财利当作治理的目的,以免伤害民众和农业生产”可分析得出不侵害民众利益。

(2)

意义:结合材料与所学知识,从政治、经济、社会结构、文化等方面来归纳意义。具体如下:稳定了社会治安,为巩固新生政权;保证土地改革和经济恢复等工作的顺利进行;新的社会阶级结构带来了社会秩序和人际关系的变化,树立起社会主流价值观;奠定了生产关系的社会主义改造以及高度集中的计划经济体制形成的基础。

(3)

做法:根据材料“改变农村“政社合一”体制,建立与家庭联产承包责任制相适应的农村社会管理体制。”可分析得出从计划管理调整为社会管理;强化基层管理;政府主导的管理型社会;根据材料“政府逐步放松对经济社会的管控,从社会管理走向社会治理。”可分析得出放松管制,释放社会活力。

主要特点:根据材料“从社会管理走向社会治理”可分析得出遵循传统治理观念;根据材料“1982年实行国家第六个五年计划起,专门增加了社会发展的内容”可分析得出体现政府主导;不断循序渐进。

17.(1)特点:政府主导;立法保障:救助群体范围广(任意2点)

背景:内忧外患,加剧社会底层人们的困苦,社会矛盾尖锐;受儒家“民本”“仁政”等理念的影响;农业和工商业的发展,为安济坊提供了物质基础:受历代扶贫救济措施的影响(任意2点)

(2)简评:为贫者提供一定的社会医疗保障,推动了古代社会救济事业的发展:缓和了社会矛盾,维护了社会稳定,巩固了封建政权;(2点)但投入过大,机构重叠,增加财政负担,加剧元官、元费局面

【解析】(1)特点:“朝廷下诏,置安济坊,以处民之有疾病而无告者”,得出政府指导;“朝廷颁布了安济法,凡户数上千城寨镇市,一般都要设置安济坊”,得出立法保障;“凡境内有病卧无依之人,地方里正甚至一般平民均有责任将其送入安济坊收治”,得出救助群体范围广。

背景:根据材料“北宋崇宁年间”,并结合所学知识,得出内忧外患,加剧社会底层人们的困苦,社会矛盾尖锐;“开封府依外州法,居养鳏寡孤独及置安济坊”、“凡境内有病卧无依之人”,得出受儒家“民本”“仁政”等理念的影响;安济坊的推行在封建社会靠的国力支持,而封建社会是以农业为立国之本,结合宋朝这一时期商品经济的迅速发展,得出农业和工商业的发展,为安济坊提供了物质基础;宋朝的扶贫救济措施受前代影响很大,各朝各代都有自己本朝的救济措施,为宋朝提供了经验,得出受历代扶贫救济措施的影响。

(2)简评:根据材料“朝廷颁布了安济法,凡户数上千城寨镇市,一般都要设置安济坊;凡境内有病卧无依之人,地方里正甚至一般平民均有责任将其送入安济坊收治”,政府主导,针对贫苦百姓的措施,得出为贫者提供一定的社会医疗保障,推动了古代社会救济事业的发展:缓和了社会矛盾,维护了社会稳定,巩固了封建政权;根据“然当艰难之际,兵食方急,储蓄有限,而赈给无穷,复以爵赏诱富人相与补助,亦权宜不得已之策也”,并结合宋朝本身的问题,得出但投入过大,机构重叠,增加财政负担,加剧元官、元费局面

答案第1页,共2页

(训练时间:30分钟;总分50分)

一、单选题(每题2分,共30分)

1.根据汉朝户籍制度的要求,每年八月都要举行户口调查,各地须“案户比民”,百姓无论老幼都得到县城集合,接受官吏的查验,以“阅其貌以验老小之实”。这一举措( )

A.旨在增强社会阶层的流动性

B.利于增加政府的财政收入

C.是政府掌握民力的重要途径

D.配合了郡国并行制的实施

2.明清时期,当乡约与圣谕结合时,乡约就变了味,其主体不再是民众而是国家,“官僚的介入,以国家强制力为后盾,虽然增强了其约束力量,却是乡约走向异化的开始”。乡约走向“异化”主要是指

A.尊祖聚族意义的消失 B.民间自治精神的偏离

C.家国一体特征的削弱 D.基层教化功能的剥离

3.范仲淹建立的义庄,置义宅一所,供贫因族人居住,义宅内设有义学,定义庄规矩十三条置于祠堂之侧。朝廷认为“义庄义学有补世教,申饬攸司,禁治烦扰,常加优恤”。这说明义庄

A.成为了社会救济的主要力量 B.体现了士大夫社会责任感

C.维持了宗族内部的血缘纯正 D.弱化了封建政府的权威性

4.汉代有妻冠夫姓、妻从夫姓的习惯,姓氏成为官方管控编户民的手段,户籍和官方文书中姓氏的登记具有法律效力。这一做法旨在

A.贯彻法家治国策略 B.建立起完整的户籍管理制度

C.弱化传统宗法观念 D.加强政府对社会的管理控制

5.秦汉初年,朝廷将百姓限定于既有的城乡区域之中。西汉文景以后,随着在交通便利之处自然形成的“聚”规模逐渐变大,朝廷会派官置吏予以管理,建立配套的乡里体系。这一变化反映了( )

A.国家组织能力的提升 B.地方行政制度的完善

C.城乡道路交通的便利 D.政府控制区域的扩大

6.明初,政权沿袭元朝的“诸色户计”,将全国户口按照职业进行分工,划分为民户、军户、匠户等籍,各色户籍人口世袭职业,并制定了任何离乡百里者、“即验文引”等政策。明初的户籍制度

A.符合多民族共存的现实 B.有利于社会秩序的稳定

C.与市场的活跃密切相联 D.加快了新经济因素形成

7.宋代户籍根据居民是否有不动产分为“主户”和“客户”,乡村客户“佃人之田,居人之地”。客户在某地定居满一年,即可编入当地户籍之中,甚至可以“置田以为主户”。由此可知宋代

A.户籍管理制度懈怠 B.允许产权自由流动

C.社会成员身份固定 D.客户对主户有依附性

8.十九世纪六十年代,对于流民和战乱的离散者,浙江士绅比以往更看重救济和教化,频繁设粥赈济,利用私塾和义学展开教育,宣传伦理纲常。浙江士绅的直接目的是( )

A.遏制农民运动 B.维护封建统治 C.加强道德教化 D.改善百姓生活

9.陆世仪在《论治邑》中谈到“治乡三约”:“先按地势,分邑为数乡,然后什伍其民,条分缕析,令皆归于乡约长。凡讼狱、师徒、户口、田数、徭役,一皆缘此而起。”这反映了( )

A.国家弱化对乡民的人身与经济控制,强制性地征发赋役

B.立足村落、编排户口、征发赋役是户籍制度的基本特征

C.户籍制度是乡里制度的前提和基础,与行省制度互为补充

D.乡里制度是中国古代王朝国家控制乡村社会的基本制度

10.据史料记载,汉代任命品行高尚的人担任三老并颁布“乡约”。明初,朱元璋颁布了“六谕”,其内容为“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”。清顺治九年,在明“六谕”的基础上进行修改和充实。这些措施旨在

A.完善国家法制建设 B.规范封建社会的等级体制

C.强化封建君主专制 D.建立基层民众的自我管理

11.贞观元年唐太宗下了一道诏书,规定寡妇丧期已满者,要及时改嫁,鳏夫也要及时婚配。并且把诏令的实行结果作为考察地方官政绩的重要指标;开元二十二年唐玄宗下诏,将合法婚龄降低到男子15岁、女子13岁。据此可以推知,当时

A.人口增长慢于预期 B.社会福利体系初步建立

C.社会供养能力不足 D.妇女守节观念尚未产生

12.据《后汉书》记载:度尚“家贫,不修学行,不为乡里所推举”;杜笃“少博学,不修小节,不为乡人所礼”;赵壹“恃才倨傲,为乡党所摈”;虞延“性敦朴,不拘小节,又无乡曲之誉”。这说明东汉

A.文化学识为乡里民间舆论所重视

B.乡论是乡里人物仕进的唯一依据

C.乡论已经构成了乡里生活秩序的一部分

D.孝悌行为受到乡里民间舆论的广泛颂扬

13.西晋末八王之乱,奥衰率领同族及庶姓避于禹山(今河南邓州),他们通过协商,建立起领导机构,将其部众组织起来,并制定相关规则,以原有的县包、乡里为基础,而庾衮则俨然如郡守。这反映出当时

A.民间力量弥补国家力量缺失 B.北方人口大量向南迁移

C.豪强地主势力趁机拥兵自重 D.政府注重基层社会治理

14.宋代以后,儒学士人以乡约教化乡里。北宋吕大钧撰写《吕氏乡约》是儒学士人教化乡里的范本。明清时期乡约多宜讲皇帝的“圣谕”。这主要反映出明清时期

A.政府在基层社会的影响力加强 B.儒学社会教化功能受到冲击

C.国家权力开始深入了基层社会 D.政府对基层组织的控制加强

15.建言民情会议是明朝为鼓励四方建言而创设的一项会议制度。下表为据《事类纂》等史料统计的身份明确的建言者。这一制度

身份 布衣军民 杂职吏员 听选官 文武官员

人数 23人 19人 30人 43人

(注:官员又以州县卫所的中下层地方官和学官为主)

A.有利于国家治理体系的完善 B.实现了明朝统治长治久安

C.旨在加强对地方官吏的监督 D.解决了中央与地方的矛盾

二、材料分析题(每题10分,共20分)

16.阅读材料,完成下列要求:

材料一 秦汉以后的思想家们认为国家有效治理的标志是王朝的长治久安。西汉的贾谊认为,求天下之安“莫如众建诸侯而少其力”,这一强干弱枝的思想为历代王朝处理中央与地方关系提供了基本原则。多数思想家认为国家统一的基础在于合理的社会治理结构。贾谊指出,统治者应“建久安之势”,稳定社会秩序。中国传统治理观念也体现出对富强的追求。历代的政论家主张富强之策应先注重边境安全。唐朝陆贽指出,“虽有石城十仞,汤池百步,无粟不能守也”,强调粟米对国家治理的重要。中国传统治理思想中蕴含的另一个主题是国家如何对待民众。儒家主张以仁义德教治国,国家之于民众,应该“明礼义以一之,至忠信以爱之,尚贤使能以次之,爵服庆赏以申重之。”统治者不应把聚集财利当作治理的目的,以免伤害民众和农业生产。

——摘编自孙晓春《中国传统治理观念与社会治理实践》

材料二 新中国成立初期,开展剿匪斗争和镇压反革命运动,取缔赌场妓院。1950年颁布《中华人民共和国婚姻法》,废除封建婚姻制度,实行男女平等和婚姻自由;在抗美援朝运动中拥军优属,表彰各级模范,形成示范效应,建立起新社会的道德风尚,集体主义和爱国主义成为新社会的主流价值观。颁布了《中华人民共和国土地改革法》,划分了地主、富农、中农、贫农等阶级成分,到社会主义改造的完成,我国形成了新的社会阶级结构。针对劳动力市场供求的矛盾,政府将计划经济的思路引入劳动力资源配置,对失业人员和困难群众予以帮扶救济。在城市设立街道办事处和居民委员会,把城市居民纳入到各类单位之中。通过农业合作化运动将农民纳入到农村的集体组织管理体系之中。

——摘编自王建军《新中国成立初期社会治理的探索与实践》

材料三 1978--1997年间,中国社会的人口流动加快,城市化进程加速,社会结构发生巨大的变化。政府逐步放松对经济社会的管控,从社会管理走向社会治理。1982年修订的《中华人民共和国宪法》,对国家治理结构和主要原则作出了新的规定,改变农村“政社合一”体制,建立与家庭联产承包责任制相适应的农村社会管理体制。改革劳动人事制度,放松城市“单位制”“街居制”以及街道、户籍管理,推进各级政府、国有企业和城市的管理权限改革,改变对人口流动限制过死,限制条件过多的局面,推动人口在城乡之间、农村之间、城市之间以及企业之间、行业之间的社会流动。从1982年实行国家第六个五年计划起,专门增加了社会发展的内容,中共十三大制定国家发展“三步走”战略中,在确定每一步经济发展目标的同时也相应确定了国家的社会发展目标。这些表明,伴随改革开放大潮兴起的社会治理变革巨轮开始启动前行,中国特色社会主义制度的优势日益彰显,推动了中国国家治理体系和治理能力的现代化。

——摘编自钟宁、沈锐《改革开放以来中国社会治理体制变迁的历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代政治思想家关于国家治理的基本思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国成立初期强化社会管理对我国经济和社会发展的重要意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明1978年至1997年中国政府是如何推动国家治理体系和治理能力现代化的?综合上述材料归纳当代中国社会治理的主要特点。

17.阅读材料,完成下列要求。

北宋崇宁年间,朝廷下诏,置安济坊,以处民之有疾病而无告者……初令诸郡置之,寻复推行于县……开封府依外州法,居养鳏寡孤独及置安济坊。朝廷颁布了安济法,凡户数上千城寨镇市,一般都要设置安济坊;凡境内有病卧无依之人,地方里正甚至一般平民均有责任将其送入安济坊收治。

崇宁初……安济坊,给常平米,厚至数倍,差官卒充使令,置火头,具饮膳,给以衲衣絮被。州县奉行过当,或具帷帐,雇乳母,女使,糜费无艺,不免率敛,贫者乐而富者扰矣。然当艰难之际,兵食方急,储蓄有限,而赈给无穷,复以爵赏诱富人相与补助,亦权宜不得已之策也。

大观元年……安济坊所管出纳官物,并日逐抄转簿历及供报文字,委是繁多,若共差军典一名,显见两处勾当不前。伏望各差军典一名,并添支钱米等,并乞依已得指挥。从之,诸路依此。

——摘编自《宋会要辑稿》、《宋史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括北宋安济坊设置的特点并分析其产生背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简评北宋安济坊的设置。

试卷第1页,共3页

参考答案

1.C

【解析】本题考查汉代户籍制度。根据材料信息可知,汉代在每年八月举行户口调查,“阅其貌以验老小之实”,这有利于增强政府对辖区民众的了解,从而使政府更精准地掌握民力,C项正确;这一举措的主要目的是维护封建统治秩序,排除A项;材料只涉及户口调查,没有涉及赋税制度,无法说明这一举措有利于增加政府的财政收入,排除B项;郡国并行制与材料中的举措没有必然联系,排除D项。故选C项。

2.B

【解析】根据材料“当乡约与圣谕结合时,乡约就变了味,其主体不再是民众而是国家”可知,随着国家权力的介入,民众不再需要自觉而只需遵从。乡约实际上偏离了民间自治的基本精神,逐渐蜕变成朝廷控制民众和社会,维护专制统治的工具,B项正确;尽管乡约与国家权力的结合加强,但其仍具有“尊祖聚族”的意义和“基层教化”的功能,AD项说法与史实不符,排除AD项;材料体现了民间自治精神的偏离,C项不符合材料主旨,排除C项。故选B项。

3.B

【解析】根据材料可知,范仲淹设立义庄,发挥宗族内部的救济作用,朝廷对此进行嘉奖,义庄的设立凸显了士大夫的社会责任感,B项正确;义庄的设立可以说明宗族内部救济发挥重要作用,但中国古代社会救济的主要力量是政府,排除A项;材料未涉及宗族内部的血缘纯正,排除C项;由材料“义庄义学有补世教”可知,义庄的设立是重要补充,有利于巩固封建政府的统治,排除D项。故选B项。

4.D

【解析】汉代姓氏成为官方管控编户民的手段,户籍和官方文书中姓氏的登记具有法律效力,这样有助于加强政府对民众的管控,进而强化社会控制,D项正确;汉代并非法家治国,排除A项;B项错在“完整”,排除B项;“妻冠夫姓、妻从夫姓”体现了宗法观念,因此C项的“弱化”错误,排除C项。故选D项。

5.A

【解析】根据材料“秦汉初年,朝廷将百姓限定于既有的城乡区域之中。西汉文景以后,随着在交通便利之处自然形成的‘聚’规模逐渐变大,朝廷会派官置吏予以管理,建立配套的乡里体系”可知,国家对百姓的管理,由原来的限定于城乡区域到建立配套的乡里体系,说明政府组织能力提升,A项正确;材料主旨是政府对地方百姓管理方式的变化,而非地方行政制度的完善,排除B项;据材料“随着在交通便利之处自然形成的‘聚’规模逐渐变大,朝廷会派官置吏予以管理”可知,城乡道路交通的便利是表象,而非反映出的本质,排除C项;据材料“随着在交通便利之处自然形成的‘聚’ 规模逐渐变大,朝廷会派官置吏予以管理”可知,交通便利之处原本就在政府的控制之下,排除D项。故选A项。

6.B

【解析】根据“将全国户口按照职业进行分工,划分为民户、军户、匠户等籍,各色户籍人口世袭职业,并制定了任何离乡百里者……”可得出明朝的这一户籍政策,有利于加强对基层的管控,维护社会的稳定,B项正确;材料体现的是职业分类,而不是不同民族,排除A项;材料中的管制不利于商品经济的发展和资本主义萌芽,排除CD项。故选B项。

7.B

【解析】根据材料可知,在宋朝时期,客户在某地定居满一年,即可编入当地户籍之中,甚至可以“置田以为主户”,说明“客户”可以通过购买土地而成为“主户”,土地的产权并不固定,可以自由流动,B项正确;材料说明政府对户籍的管理还是比较严格的,而不是“懈怠”,排除A项;“客户”可以通过“置田”而成为“主户”,说明社会成员身份是流动的,排除C项;既然“客户”可以通过“置田”而成为“主户”,说明客户对主户的依附性并不强,排除D项。故选B项。

8.A

【解析】据题意可知,浙江士绅赈济的对象是流民和战乱的离散者,通过对他们的赈济能够防止这些流民和离散者投身于农民运动,A项正确;维护封建统治、加强道德教化并不是直接目的,排除BC项;这些赈济主要针对的是流民和战乱的离散者,因此并不是改善百姓生活,排除D项。故选A项。

9.D

【解析】根据材料和所学知识可知,邻、里、乡构成中国古代乡里控制体系的基本结构。“凡讼狱、师徒、户口、田数、徭役,一皆缘此而起”表明乡约汇集了“讼狱、师徒、户口、田数、徭役”等诸种乡村事务,立足村落、编排户口、征发赋役是中国古代王朝国家乡里制度的实质。因此,材料表明乡里制度是中国古代王朝国家控制乡村社会的基本制度,D项正确;“治乡三约”属于地方治理,不是国家弱化对乡民的人身与经济控制,强制性地征发赋役,排除A项;B项是户籍制度,材料强调地方治理,与材料不符,排除B项;户籍制度是赋税管理制度,行省制度是地方管理制度,两者不能互为补充,排除C项。故选D项。

10.D

【解析】根据“品行高尚”、“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”、“在明‘六谕’的基础上进行修改和充实”等信息可知,这些措施都涉及伦理教化,从而通过对民众进行教化而促进基层民众的自我管理,D项正确;这些措施涉及的都是伦理教化,和法制建设、规范……等级体制以及强化封建君主专制无关,排除ABC项。故选D项。

11.A

【解析】根据“规定寡妇丧期已满者,要及时改嫁,鳏夫也要及时婚配。并且把诏令的实行结果作为考察地方官政绩的重要指标;开元二十二年唐玄宗下诏,将合法婚龄降低到男子15岁、女子13岁。”可得出政府积极鼓励生育,反映出当时的人口增长低于预期,A项正确;材料没有体现社会福利,排除B项;材料反映的是生育不足,排除C项;材料不能体现“尚未产生”,只强调政府的鼓励,排除D项。故选A项。

12.C

【解析】根据“家贫,不修学行,不为乡里所推举”“少博学,不修小节,不为乡人所礼”可得出,东汉十分注重乡论,乡论已经构成了乡里生活秩序的一部分,C项正确;材料并不是强调文化学识,排除A项;B项太绝对,排除B项;材料没有强调孝悌行为,排除D项。故选C项。

13.A

【解析】根据材料“他们通过协商,建立起领导机构,将其部众组织起来,并制定相关规则,以原有的县包、乡里为基础,而庾衮则俨然如郡守”可以看出奥衰和庾衮带领族人建立起领导机构管理基层,这说明当时由于战乱,民间力量弥补国家力量缺失,A项正确;材料体现的是避于禹山,没有体现人口南迁,排除B项;材料体现的是民间力量弥补国家力量缺失,没有体现豪强地主势力趁机拥兵自重,排除C项;材料体现的是民间力量自己建立管理基层,不是政府,排除D项。故选A项。

14.A

【解析】从乡约教化到宣讲皇帝的“圣谕”,反映出政府在基层社会的影响力和控制力加强,A项正确; 儒学的教化功能增强,排除B项;开始的说法错误,排除C项;材料没有体现对基层组织的控制,而是在基层的影响力,排除D项。故选A项。

15.A

【解析】从建言者的身份分布可得出,建言者来自社会的不同阶层,有一定的代表性,这有利于收集更多的意见,有利于国家治理的进一步完善,A项正确;实现的说法太绝对,排除B项;C项不是主旨,排除C项;矛盾没有解决,排除D项。故选A项。

16.(1)维护国家统一,稳定社会秩序;强化中央集权;发展经济,实现国家富强;不侵害民众利益。

(2)意义:稳定了社会治安,为巩固新生政权;保证土地改革和经济恢复等工作的顺利进行;新的社会阶级结构带来了社会秩序和人际关系的变化,树立起社会主流价值观;奠定了生产关系的社会主义改造以及高度集中的计划经济体制形成的基础。

(3)从计划管理调整为社会管理;强化基层管理;政府主导的管理型社会;放松管制,释放社会活力。

遵循传统治理观念;体现政府主导;不断循序渐进。

【解析】(1)

基本思想:根据材料“贾谊指出,统治者应“建久安之势”,稳定社会秩序。”可分析得出维护国家统一,稳定社会秩序;根据材料“这一强干弱枝的思想为历代王朝处理中央与地方关系提供了基本原则”可分析得出强化中央集权;根据材料“唐朝陆贽指出,“虽有石城十仞,汤池百步,无粟不能守也”,强调粟米对国家治理的重要。”可分析得出发展经济,实现国家富强;根据材料“统治者不应把聚集财利当作治理的目的,以免伤害民众和农业生产”可分析得出不侵害民众利益。

(2)

意义:结合材料与所学知识,从政治、经济、社会结构、文化等方面来归纳意义。具体如下:稳定了社会治安,为巩固新生政权;保证土地改革和经济恢复等工作的顺利进行;新的社会阶级结构带来了社会秩序和人际关系的变化,树立起社会主流价值观;奠定了生产关系的社会主义改造以及高度集中的计划经济体制形成的基础。

(3)

做法:根据材料“改变农村“政社合一”体制,建立与家庭联产承包责任制相适应的农村社会管理体制。”可分析得出从计划管理调整为社会管理;强化基层管理;政府主导的管理型社会;根据材料“政府逐步放松对经济社会的管控,从社会管理走向社会治理。”可分析得出放松管制,释放社会活力。

主要特点:根据材料“从社会管理走向社会治理”可分析得出遵循传统治理观念;根据材料“1982年实行国家第六个五年计划起,专门增加了社会发展的内容”可分析得出体现政府主导;不断循序渐进。

17.(1)特点:政府主导;立法保障:救助群体范围广(任意2点)

背景:内忧外患,加剧社会底层人们的困苦,社会矛盾尖锐;受儒家“民本”“仁政”等理念的影响;农业和工商业的发展,为安济坊提供了物质基础:受历代扶贫救济措施的影响(任意2点)

(2)简评:为贫者提供一定的社会医疗保障,推动了古代社会救济事业的发展:缓和了社会矛盾,维护了社会稳定,巩固了封建政权;(2点)但投入过大,机构重叠,增加财政负担,加剧元官、元费局面

【解析】(1)特点:“朝廷下诏,置安济坊,以处民之有疾病而无告者”,得出政府指导;“朝廷颁布了安济法,凡户数上千城寨镇市,一般都要设置安济坊”,得出立法保障;“凡境内有病卧无依之人,地方里正甚至一般平民均有责任将其送入安济坊收治”,得出救助群体范围广。

背景:根据材料“北宋崇宁年间”,并结合所学知识,得出内忧外患,加剧社会底层人们的困苦,社会矛盾尖锐;“开封府依外州法,居养鳏寡孤独及置安济坊”、“凡境内有病卧无依之人”,得出受儒家“民本”“仁政”等理念的影响;安济坊的推行在封建社会靠的国力支持,而封建社会是以农业为立国之本,结合宋朝这一时期商品经济的迅速发展,得出农业和工商业的发展,为安济坊提供了物质基础;宋朝的扶贫救济措施受前代影响很大,各朝各代都有自己本朝的救济措施,为宋朝提供了经验,得出受历代扶贫救济措施的影响。

(2)简评:根据材料“朝廷颁布了安济法,凡户数上千城寨镇市,一般都要设置安济坊;凡境内有病卧无依之人,地方里正甚至一般平民均有责任将其送入安济坊收治”,政府主导,针对贫苦百姓的措施,得出为贫者提供一定的社会医疗保障,推动了古代社会救济事业的发展:缓和了社会矛盾,维护了社会稳定,巩固了封建政权;根据“然当艰难之际,兵食方急,储蓄有限,而赈给无穷,复以爵赏诱富人相与补助,亦权宜不得已之策也”,并结合宋朝本身的问题,得出但投入过大,机构重叠,增加财政负担,加剧元官、元费局面

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理