高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共38张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-29 09:17:32 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

元谋人门齿化石

元谋人在打制石器

观察图片

思考?

元谋人处于什么时代?中华文明是怎样起源的?

早期国家的政治、经济、文化状况如何?

第一课 中华文明的起源与早期国家

重点:早期国家的形成;商周时期的内外服制度、分封制和宗法制;

早期国家的基本特点

难点:私有制、阶级、国家的关系;西周时期的宗法制

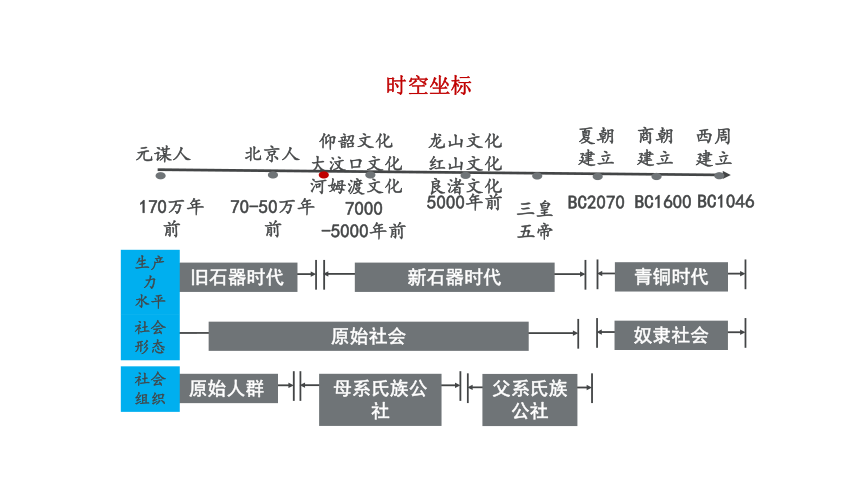

170万年前

元谋人

70-50万年前

北京人

7000

-5000年前

仰韶文化

大汶口文化

河姆渡文化

5000年前

龙山文化

红山文化

良渚文化

三皇

五帝

夏朝

建立

BC2070

BC1600

商朝

建立

BC1046

西周

建立

旧石器时代

新石器时代

青铜时代

原始社会

奴隶社会

原始人群

母系氏族公社

父系氏族公社

生产力

水平

社会

形态

社会

组织

时空坐标

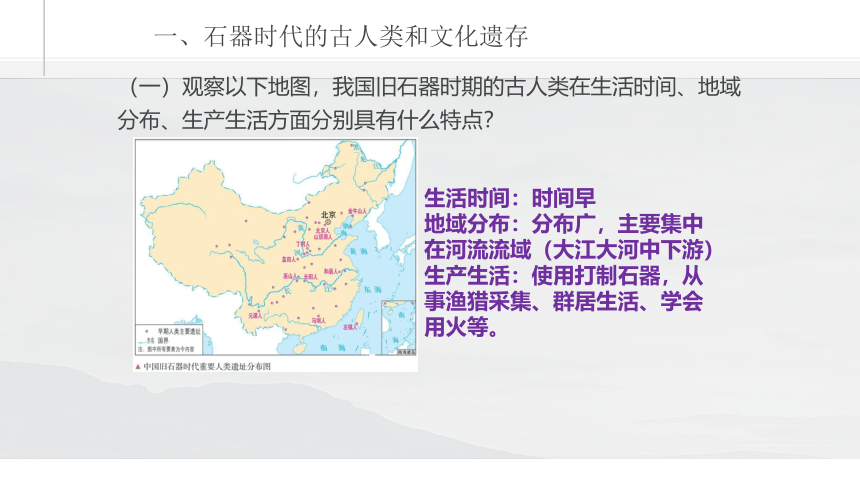

一、石器时代的古人类和文化遗存

(一)观察以下地图,我国旧石器时期的古人类在生活时间、地域分布、生产生活方面分别具有什么特点?

生活时间:时间早

地域分布:分布广,主要集中在河流流域(大江大河中下游)

生产生活:使用打制石器,从事渔猎采集、群居生活、学会用火等。

一、石器时代的古人类和文化遗存

(二)观察以下地图,我国文化遗存的分布特点是什么?

名词解释:

多元:分布广泛,各具特色

一体:相互融合、相互影响

数量多,分布广,朝着多元一体、中原核心的方向发展。

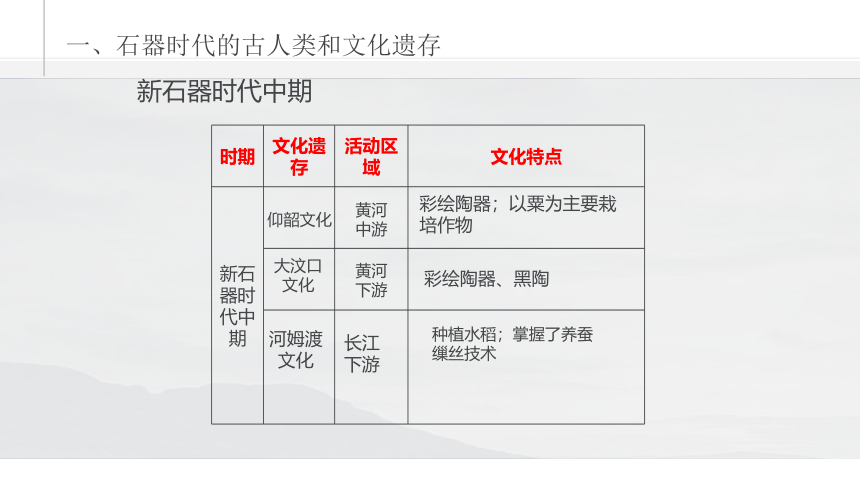

一、石器时代的古人类和文化遗存

新石器时代中期

时期 文化遗存 活动区域 文化特点

新石器时代中期

仰韶文化

大汶口

文化

河姆渡

文化

黄河

中游

黄河

下游

长江

下游

彩绘陶器;以粟为主要栽

培作物

彩绘陶器、黑陶

种植水稻;掌握了养蚕

缫丝技术

一、石器时代的古人类和文化遗存

农业的起源

神农尝百草

河姆渡遗址的炭化稻粒

原始农业经历了从采集经济向种植经济的发展。

传说上古的时候,神农氏“因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作”,成为农业的始祖。在长期的采集生活中,神农氏对各种野生植物的用途和栽培方法进行了实验,逐渐培育出适合人类需要的栽培植物。

大约一万年前,农耕经济在黄河流域和长江流域出现。它们在发展的初期就已显露出地域的差别。我国是世界上最早栽培粟和水稻的国家之一。北方以旱地的粟麦生产为主,南方以水田稻作生产为代表,并在各自的扩展、传播中相互交融。

黄河流域的原始农业,以陕西西安半坡遗址为代表。在半坡遗址中,发现多处粟的遗存和炭化的菜子。此外,还出土一批幼体猪骨。长江下游地区的河姆渡文化遗址,也发现有大量的稻谷遗存和家畜骨骸。这些都是中国原始农业、饲养业达到了一定水平的有力证据。

中国有着丰富的农作物起源。伴随着农业的发展,家畜饲养业也逐渐发展起来。以种植业为主、家畜饲养业为辅是中国古代农业经济的特点之一。

中国古代农民饲养的家畜主要有猪、马、牛、羊、鸡、狗等六种,即古代常与“五谷”相提并论的“六畜”。

稻、黍、稷、麦、菽(豆科类植物)

一、石器时代的古人类和文化遗存

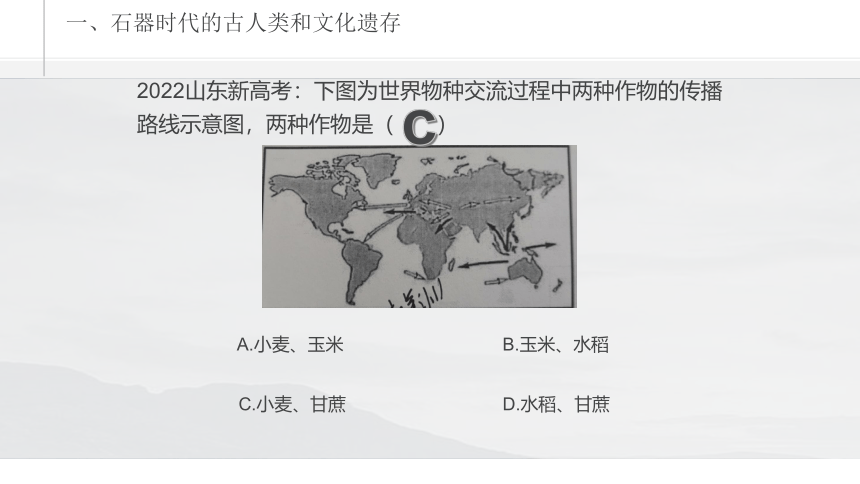

2022山东新高考:下图为世界物种交流过程中两种作物的传播

路线示意图,两种作物是( )

A.小麦、玉米

B.玉米、水稻

C.小麦、甘蔗

D.水稻、甘蔗

c

一、石器时代的古人类和文化遗存

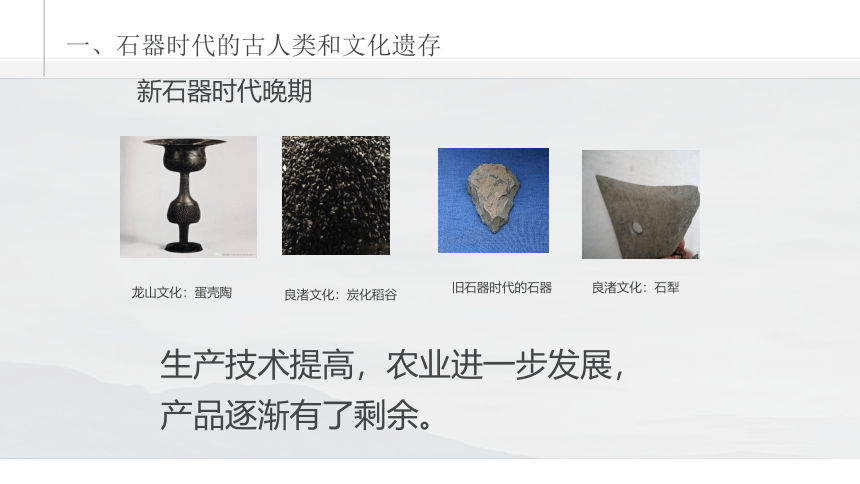

生产技术提高,农业进一步发展,产品逐渐有了剩余。

龙山文化:蛋壳陶

良渚文化:炭化稻谷

良渚文化:石犁

新石器时代晚期

旧石器时代的石器

一、石器时代的古人类和文化遗存

红山文化:半拉山男性墓葬

男神头像

良渚文化贵族墓葬 良渚文化平民墓葬

反映情况:

红山文化末期,我国原始社会由母系氏族社会进入父系氏族社会,辽宁朝阳半拉山墓地出土的男性化特征明显的文物图片,可印证“新时期时代晚期出现的父系氏族社会,社会贫富分化与不平等的萌芽开始出现”的结论;良渚文化贵族和平民墓葬的“差异”,引导出私有制出现、社会贫富分化、阶级分化日益明显等新的社会特点。

母系社会:建立在母系血缘关系上的社会组织,是按母系计算世袭血缘

和继承财产的氏族制度,是氏族社会的第一阶段。

父系社会:建立在父系血缘关系上的社会组织,是按父系计算世袭血缘

和继承财产的氏族制度。

一、石器时代的古人类和文化遗存

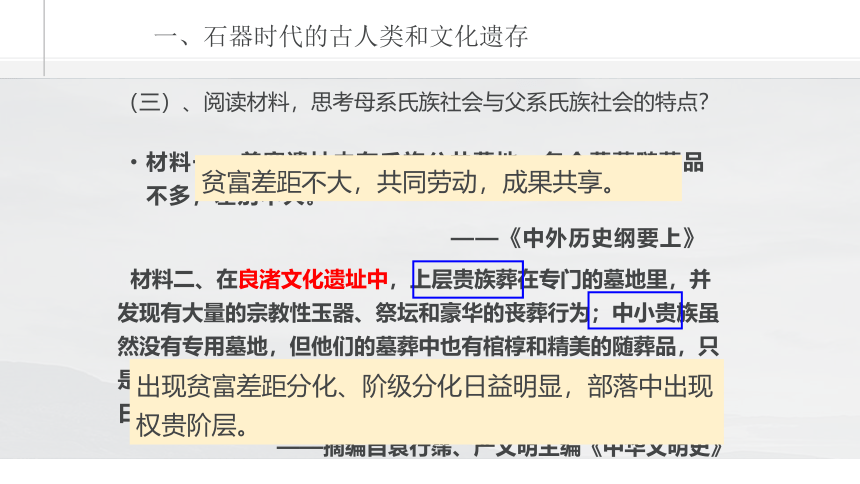

(三)、阅读材料,思考母系氏族社会与父系氏族社会的特点?

材料一 姜寨遗址内有氏族公共墓地,各个墓葬随葬品不多,差别不大。

——《中外历史纲要上》

贫富差距不大,共同劳动,成果共享。

材料二、在良渚文化遗址中,上层贵族葬在专门的墓地里,并发现有大量的宗教性玉器、祭坛和豪华的丧葬行为;中小贵族虽然没有专用墓地,但他们的墓葬中也有棺椁和精美的随葬品,只是数量较少而已。至于一般的社会大众的墓葬里,往往只有若干日常生活用具。

——摘编自袁行霈、严文明主编《中华文明史》

出现贫富差距分化、阶级分化日益明显,部落中出现权贵阶层。

一、石器时代的古人类和文化遗存

(五)、这些考古发掘说明了什么?

“首都”的出现,从某种程度证实权贵阶层和统治者形成、早期区域性国家出现等结论。透过众多的考古实证可以看出,随着生产力的发展,社会分工产生、阶级分化明显,中心城市形成,早期国家形态出现。特别是国家的产生是文明形成的本质特征,中华文明五千多年因此得以认证。

良渚古城遗址

良渚古城遗址复原图

新石器时代

磨制石器

原始农业

饲养家畜

生产力提高

部落战争

掠夺资源

走向定居

私有制产生

贫富分化

阶级分化

公共权力

国家雏形

部落

一:石器时代的古人类和文化遗存

国家形成的标志:一是阶级的存在;二是凌驾于社会之上的公共权力的设立。

阶级或阶层的出现是国家这一管理机构得以建立的社会基础,凌驾于社会之

上的公共权力的设立则是国家的社会职能,是国家机器的本质特征。

——王震中《中国古代国家的起源与王权的形成》,中国社会科学出版社,

2013年3月第1版,第16页。

唯物史观:

生产力决定生产关系

经济基础决定上层建筑

时代 大致时间 区分标准 生活方式 文化遗存及出土 社会形态

旧石器 时代 约200万年前—约1万年前 ________ 渔猎、采集________ ________ _________ 晚期:

母系氏族社会

新石器 时代 __________________________ 磨制石器 原始农业陶器玉器氏族社会阶级分化 早中期: 仰韶文化:彩绘陶器、__________ 大汶口文化 河姆渡文化:____、___ 晚期: 龙山文化:_______ 红山文化、良渚文化:玉器、祭坛神庙 晚期:__________

一、石器时代的古人类和文化遗存

(一)请同学们阅读教材2-4页,填写下列表格部分内容。

时代 大致时间 区分标准 生活方式 文化遗存及出土 社会形态

旧石器 时代 约200万年前—约1万年前 打制石器 渔猎、采集 群居、用火 元谋人 北京人 晚期:母系氏族社会

新石器 时代 约1万年前—约5000年前 磨制石器 原始农业、陶器玉器、氏族社会、阶级分化、 早中期: 仰韶文化:彩绘陶器、__粟__ 大汶口文化 河姆渡文化:水稻、养蚕缫丝 晚期: 龙山文化:黑陶“蛋壳陶” 红山文化、良渚文化:玉器、祭坛、神庙 晚期:父系氏族社会

一、石器时代的古人类和文化遗存

(一)请同学们阅读教材2-4页,填写下列表格部分内容

二、从部落到国家

禅让制

公天下

三皇五帝

二、从部落到国家

(一)、这些考古发现说明了什么?

通过陶寺遗址实证:王权空前发展、国家形态更加凸显、文明进一步发展的结论。说明这一时期中国大地上已经邦国林立,即史称“万邦”时代。

龙山文化陶寺遗址

约公元前2070年

夏朝建立

夏王是最高统治者

中央设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官

(具备国家基本框架)

二里头遗址

二、从部落到国家

世袭制

家天下

《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”

《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

关于启的继位,为什么会出现上述不同说法?

客观条件限制:记载内容无可靠的史料佐证

主观条件限制:史书记载带有很大的主观性,因人物立场、能力水平而产生不同。

二、从部落到国家

二、从部落到国家

《夏小正》反映了我国古老的天文立法成就。因此我们可以得出“国家的发展有利于科学技术的进步”。

三、商和西周之商

约公元前2070年

夏朝建立

约公元前1600年

商朝建立

三、商和西周之西周

A壬寅卜,(què)贞:“自今至于甲辰,子商翦基方。”

B壬寅卜,贞:“自今至于甲辰,子商弗其翦基方。”

卜辞内容是:“从今天到甲辰日,是不是要让子商去剪除基方呢?”可以知道在商王朝和基方发生战争期间,商王多次派遣子商前去应战。

反映出商王朝在政治上具有怎样的特点?

王权和神权相结合的特点

(一)、商朝

三、商和西周之西周

内服

外服(四方)

内外服制:松散联盟

内服:商王直接控制的王畿地区

外服:商王间接控制的方地和部落。

行政管理方式

商朝推行内外服制度的原因:

一是部落联盟传统的延续,

二是出于巩固统治的需要。

三、商和西周之西周

材料一:侯的担任者多为商周围方国的首领,他们一方面臣服于商,接受商王赐予的封号,一方面是土著国家的首领。但是,各诸侯国、方国的官吏,不是由商王任免的。诸侯国要负担纳贡、服役、戍边或随王出征等义务。商王还要派王族的亲信去地方监督当地首领,便于控制并加强其统治。

材料二:外服之地只是间接地受商统治,隶属关系并不是完全稳固,往往视商之国力盛衰而定。外服以至外服以外的方国,其经济多较商落后,故而也不时进入王畿抢掠。终商一代,与方国的战争十分频繁。——张帆:《中国古代简史》

1、材料一反映了商王与方国、诸侯是一种怎么样的关系?

2、通过材料二我们可以看出内外服制度所形成的的关系稳固吗?

臣服关系,但又相对独立

商与方国隶属关系并非完全稳固,且战争频繁

约公元前1600年

公元前1046年

商朝建立

西周建立

(周武王)

公元前771年

西周灭亡

(周幽王)

利簋铭文记载了武王伐纣事件

三、商和西周之西周

(一)、西周历史发展脉络

三、商和西周之西周

1954年出土于江苏丹徒烟墩山的宜侯夨(cè)簋铭文,记录了西周康王时期,宜侯夨由虞侯改封为宜侯的册命过程……虞侯夨改封于宜,是因为周康王认为需要加强对南方的控制……这些诸侯国对王室承担着这样那样的义务。经过大分封,形成了“封建亲戚,以藩屏周”的统治局面……宜侯夨被封在宜地的同时,还受封有一定民众。这就是西周分封制度的核心“授民授疆土”。

——卜宪群:《中国通史(一)——从中华先祖到春秋战国》

图片和铭文内容证实了西周的什么政治制度?

分封制

根据上述材料和《西周分封示意图》思考分封制目的和内容是什么?

1、目的:以藩屏周,对被征服的广大地区进行有效统治

2、内容:授民授疆土

1、分封制

封建

封邦建国

封建社会

分封诸侯国

以封建土地所有制为基础

国家

结构

社会

形态

西周的“封建”是一种政治统治形式,而不是社会形态。封建作为一种社会形态是马克思主义唯物史观的内容,近代以后才传入中国。

三、商和西周之西周

分封制的特点和意义

特点

意义

1、分封对象多元化

2、同姓亲族是主体

3、分封地点位于战略要地

1、周人势力不断扩大,西周成为疆域广大的国家。

2、周王确立了天下共主的地位,统治效果得到加强、

3、促进了不同民族的文化交融。

4、埋下了春秋战国时期分裂割据的祸根,威胁中央集权。

材料: 周王将自己家族子弟、亲戚和功臣分派到外服地区做诸侯,由这些人所率领的氏族,混合被征服地区的土著氏族,组成新的族体,改变了过去外服全部由土著首领担任领导的格局。这打破了原有氏族血缘的壁垒,造就了按地区划分居民的前提条件。分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。

——据任世江《我国早期国家的起源、形成与发展》和高考题

三、商和西周之西周

1、分封制以什么样的方式进行分封呢?

周王

诸侯

卿大夫

士

三、商和西周之西周

2、西周政治制度——宗法制

1概念:宗法即宗族法规,一种以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分的制度。

2目的:

3特点:

A.核心:

B.大小宗等级严格并且具有相对性

C.血缘关系和政治关系紧密结合(家国同构)

嫡长子继承制

为巩固分封制形成的统治秩序,解决贵族

之间在权力、财产和土地继承上的矛盾。

三、商和西周之西周

西周主要政治制度——分封制、宗法制联系

核心:嫡长子继承制

以血缘关系为纽带

互为表里、互相依存

宗法制的作用

“封建亲戚,以藩屏周”

三、商和西周之西周

分封制 宗法制

不 同 点 含义 在巩固周王室统治的前提下,把王畿以外的土地和人民分封给王族子弟、功臣及古代帝王的后代 通过血缘宗族关系来分配政治权力、维护政治统治的一种制度

目的 进行有效的统治 保证统治的稳定

特点 周天子是名义上的最高统治者,诸侯享有地方实权,等级森严;尚未实现中央集权 以嫡长子继承制为核心,确立了严格的大宗、小宗体系,

作用 巩固了统治,有利于边远地区的开发,促进了不同地区间的文化交流与认同 宗法制在春秋长战国时期趋于瓦解,但宗法观念得到继承。

结果 由于诸侯拥有地方实权,分封制逐渐趋于崩溃 宗法制在春秋战国时期趋于瓦解,但宗法观念得到继承

相同点 都利用礼乐制度来维护其森严的等级制度,都是中国古代早期政治制度的重要组成部分,都对此后的中国历史产生深远影响

关系 宗法制是分封制的基础,分封制是宗法制在政治上的表现,二者互为表里,相互补充,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的矛盾与冲突

农业:

土地制度:

生产工具:

手工业:

商业:

(三)、商周时期的社会经济

井田制(奴隶主土地国有制)

主要有木、石、骨、蚌等材质的工具。青铜农具极少。

青铜铸造是主要部门,绢帛是贵族的主要衣料。

商朝“商人”产生,官府控制商业,以贝作货币。

西周的社会思想

人无于水监,当于民监——《尚书 酒诰》

民之所欲,天必从之——《尚书 泰誓上》

天视自我民视,天听自我民听——《尚书 泰誓中》

惟王子子孙孙永保民——《尚书 梓材》

上面材料反映了怎样的思想观念?有什么历史意义?

从重神观念向重人观念的转变,民本观念出现。

意义:在治国理政中发挥着积极作用。

小结:中国早期国家的基本特点? (做笔记)

①神权与王权结合,神秘色彩浓厚(甲骨文、祭祀)

②血缘与政治紧密结合,家国同构(分封制、宗法制)

③最高权利尚未实现集权(从内外服到分封)

政治

①使用石、木、骨器等;土地国有,集体劳作(井田制)

②青铜铸造发达(大量青铜器)

经济

①成熟文字(甲骨文,金文)

②礼乐文化(礼乐制)

③开始形成多元一体的心理认同(华夏子孙)

文化

宗法制作用

1、维护了分封制的目的,促进了社会安定

2、宗法制通过血缘的亲属,确立了一整套土地、财产和政治地位的分配与继承制度,保障了各级贵族能够享受“世卿世禄”。

3、宗法制有利于凝聚了宗族,防止内部纷争,强化王权,把“国”和“家”密切地结合在一起,同时也加强了以大宗为代表的贵族特权地位。

井田制

井田制

井田制是中国古代社会的土地国有制度,出现于商朝,到西周时已发展很成熟。到春秋时期,由于铁制农具的出现和牛耕的普及等诸多原因井田制逐渐瓦解。

西周时期,道路和渠道纵横交错,把土地分隔成方块,形状像“井”字,因此称做“井田”。井田属周王所有,分配给庶民使用。领主不得买卖和转让井田,还要交一定的贡赋。领主强迫庶民集体耕种井田,周边为私田,中间为公田。而其实质是一种土地私有制度(夏商西周,一切土地属于国家)。由于关于井田制的相关考古资料的缺乏,有学者却认为,井田制可能仅是一种乌托邦式的理想制度。[1]由于地理环境和气候因素,这种制度可能从未得到严格的实施。

1、起源

井田制是中国春秋以前实现土地公有的有效途径。井田制乃中国西周时期较为普及的土地制度。字意为:因土地划分为许多方块,且形似“井”字形,故曰井田制。实则是周天子京畿之土地制度,有公田私田之分。而周礼中的井田,似乎是理想的土地制度,可行性不强,同时难以考证。“井田”一词 ,最早见于《谷梁传·宣公十五年》:“古者三百步为里,名曰井田”“井田者,九百亩,公田居一。”

“井田”一词 ,最早见于《谷梁传·宣公十五年》:“古者三百步为里,名曰井田。”夏代曾实行过井田制。[4]商、周两代的井田制因夏而来。井田制在长期实行过程中,从内容到形式均有发展和变化。井田制大致可分为八家为井而有公田与九夫为井而无公田两个系统。记其八家为井而有公田者,如《孟子·滕文公上》 载:“方里而井,井九百亩。其中为公田,八家皆私百亩,同养公田。公事毕,然后敢治私事。”记其九夫为井而无公田者,如《周礼·地官·小司徒 》载 :“ 乃经土地而井牧其田野,九夫为井,四井为邑,四邑为丘,四丘为甸,四甸为县,四县为都,以任地事而令贡赋,凡税敛之事。”当时的赋役制度为贡、助 、彻。皆为服劳役于公田,其收入全部为领主所有,而其私亩收入全部为个人所有是一种“劳役租税”。

周行彻法。结合三代赋役之制来分析古时井田之制的两个系统,其八家为井而有公田、需行助法者自当实行于夏、商时期。其九夫为井而无公田者当始实行于周代。周朝行助法地区仍沿用八家为井之制,惟改私田 、公田之数为百亩;而行贡法地区则将原为公田的一份另分配于人 ,故有九夫为井之制出现 。古时实行易田制( 即轮耕制),一般是不易之地家百亩,一易之地家二百亩,再易之地家三百亩。以上所说井田之制,当为在不易之地所实行者,是比较典型的。至于在一易之地、再易之地等如何以井为耕作单位进行区划,已无法推知,井田之间立五沟五涂之界以便划分土地和进行生产。井田制由原始氏族公社土地公有制发展演变而来,其基本特点是实际耕作者对土地无所有权 ,而只有使用权。土地在一定范围内实行定期平均分配。

井田制

2、特点

井田制是把耕地划分为多块一定面积的方田,周围有经界,中间有水沟,阡陌纵横,像一个井字。一人耕种大约100亩(约合今70公亩)。100亩为一个方块,称为“一田”。甲骨文中的“田”字也是由此而来。[9]一井分为9个方块,周围的8块田由8户耕种,谓之私田,私田收成全部归耕户所有;中间是公田,由8户共耕,收入全归封邑贵族所有。但实际上并不是每块井田都是900亩,还存在诸如800亩,1000亩这样的特殊情况。

井田制的规定一切土地属于国家所有(即属于周王所有),周王是全国最高的统治者,也是最高的土地所有者。正如《诗·小雅·北山》所说:“溥(普)天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。”

周王把土地层层分封给诸侯,诸侯将受封土地分赐给卿大夫,卿大夫把土地再分赐其子弟和臣属。周王对所封土地有予夺之权。各级受封的贵族对土地只有使用权,没有所有权,只能世代享用,不能转让与买卖。受封者还要向国王承担义务,就是要向国王交纳贡赋。

在贵族受封的土地上,奴隶和庶民集体耕种。使用奴隶集体耕作是奴隶制经济繁荣的主要原因。西周时期,土地被划分成“井”字形方块,耕地阡陌纵横,形同井字,称为井田。

这种土地的国有不是一般意义上的土地公有制,它是国王代表整个奴隶主阶级占有全国所有土地,然后分配给大小奴隶主使用,占人口绝大多数的奴隶和庶民则完全被排除在外。因此,奴隶制国家以及周王,代表的是少数人利益,奴隶制的土地国有制实质上也就是一种土地私有制了。

3、分类

西周的各级统治者把井田分为三类。他们各自把其中最好的部分(即位于河流附近、背山向阳的平展土地)成千块、上万块地留给自己,叫“公田”。因为公田的面积很大,所以也叫“大田”,驱使奴隶集体耕种。把距城市较近的郊区土地,以田为单位分给和统治者同族的普通劳动者耕种。这部分人因为住在“国”(即城市)里,叫“国人”。国人不负担租税,只负担军赋和兵役。他们平时每年向国家交纳一小罐米和一捆牧草,作为军费。战时当兵,自己准备武器、粮食和军需。国人有当兵和受教育的权利,所以也叫“武夫”或“士”。他们受到的教育主要是军事训练和礼仪学习。这部分人是社会里的普通平民。他们表面上不受剥削,是自食其力的劳动者,但,当时战争十分频繁,他们经常被征调去打仗,打了胜仗,掠夺来的土地和财富归统治者所有,打了败仗,还有被俘沦为奴隶的危险,如此之下,土地荒废,破产者多也。因此,国人的地位是动荡的。

封建领主把距离城市较远、土质瘠薄的坏田,分给住在野外的庶人。庶人住在野外,所以也叫“野人”,领主阶级瞧不起他们,认为他们最愚蠢,所以也管他们叫“氓”。庶人没有任何权利,只有给领主耕种井田和服杂役的义务。他们每年要先在领主的大田上劳作,然后才准许去耕种自己作为维持最低生活的那一小块土地。因此西周时期“国”、“野”对立。

2017课标1:周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,

都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东

曲阜);封召公奭shi于燕,都蓟ji(今北京)。分封( )

A.推动了文化的交流和文化认同

B.强化了君主专制权力

C.实现了王室对地方的直接控制

D.确立了贵族世袭特权

A

元谋人门齿化石

元谋人在打制石器

观察图片

思考?

元谋人处于什么时代?中华文明是怎样起源的?

早期国家的政治、经济、文化状况如何?

第一课 中华文明的起源与早期国家

重点:早期国家的形成;商周时期的内外服制度、分封制和宗法制;

早期国家的基本特点

难点:私有制、阶级、国家的关系;西周时期的宗法制

170万年前

元谋人

70-50万年前

北京人

7000

-5000年前

仰韶文化

大汶口文化

河姆渡文化

5000年前

龙山文化

红山文化

良渚文化

三皇

五帝

夏朝

建立

BC2070

BC1600

商朝

建立

BC1046

西周

建立

旧石器时代

新石器时代

青铜时代

原始社会

奴隶社会

原始人群

母系氏族公社

父系氏族公社

生产力

水平

社会

形态

社会

组织

时空坐标

一、石器时代的古人类和文化遗存

(一)观察以下地图,我国旧石器时期的古人类在生活时间、地域分布、生产生活方面分别具有什么特点?

生活时间:时间早

地域分布:分布广,主要集中在河流流域(大江大河中下游)

生产生活:使用打制石器,从事渔猎采集、群居生活、学会用火等。

一、石器时代的古人类和文化遗存

(二)观察以下地图,我国文化遗存的分布特点是什么?

名词解释:

多元:分布广泛,各具特色

一体:相互融合、相互影响

数量多,分布广,朝着多元一体、中原核心的方向发展。

一、石器时代的古人类和文化遗存

新石器时代中期

时期 文化遗存 活动区域 文化特点

新石器时代中期

仰韶文化

大汶口

文化

河姆渡

文化

黄河

中游

黄河

下游

长江

下游

彩绘陶器;以粟为主要栽

培作物

彩绘陶器、黑陶

种植水稻;掌握了养蚕

缫丝技术

一、石器时代的古人类和文化遗存

农业的起源

神农尝百草

河姆渡遗址的炭化稻粒

原始农业经历了从采集经济向种植经济的发展。

传说上古的时候,神农氏“因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作”,成为农业的始祖。在长期的采集生活中,神农氏对各种野生植物的用途和栽培方法进行了实验,逐渐培育出适合人类需要的栽培植物。

大约一万年前,农耕经济在黄河流域和长江流域出现。它们在发展的初期就已显露出地域的差别。我国是世界上最早栽培粟和水稻的国家之一。北方以旱地的粟麦生产为主,南方以水田稻作生产为代表,并在各自的扩展、传播中相互交融。

黄河流域的原始农业,以陕西西安半坡遗址为代表。在半坡遗址中,发现多处粟的遗存和炭化的菜子。此外,还出土一批幼体猪骨。长江下游地区的河姆渡文化遗址,也发现有大量的稻谷遗存和家畜骨骸。这些都是中国原始农业、饲养业达到了一定水平的有力证据。

中国有着丰富的农作物起源。伴随着农业的发展,家畜饲养业也逐渐发展起来。以种植业为主、家畜饲养业为辅是中国古代农业经济的特点之一。

中国古代农民饲养的家畜主要有猪、马、牛、羊、鸡、狗等六种,即古代常与“五谷”相提并论的“六畜”。

稻、黍、稷、麦、菽(豆科类植物)

一、石器时代的古人类和文化遗存

2022山东新高考:下图为世界物种交流过程中两种作物的传播

路线示意图,两种作物是( )

A.小麦、玉米

B.玉米、水稻

C.小麦、甘蔗

D.水稻、甘蔗

c

一、石器时代的古人类和文化遗存

生产技术提高,农业进一步发展,产品逐渐有了剩余。

龙山文化:蛋壳陶

良渚文化:炭化稻谷

良渚文化:石犁

新石器时代晚期

旧石器时代的石器

一、石器时代的古人类和文化遗存

红山文化:半拉山男性墓葬

男神头像

良渚文化贵族墓葬 良渚文化平民墓葬

反映情况:

红山文化末期,我国原始社会由母系氏族社会进入父系氏族社会,辽宁朝阳半拉山墓地出土的男性化特征明显的文物图片,可印证“新时期时代晚期出现的父系氏族社会,社会贫富分化与不平等的萌芽开始出现”的结论;良渚文化贵族和平民墓葬的“差异”,引导出私有制出现、社会贫富分化、阶级分化日益明显等新的社会特点。

母系社会:建立在母系血缘关系上的社会组织,是按母系计算世袭血缘

和继承财产的氏族制度,是氏族社会的第一阶段。

父系社会:建立在父系血缘关系上的社会组织,是按父系计算世袭血缘

和继承财产的氏族制度。

一、石器时代的古人类和文化遗存

(三)、阅读材料,思考母系氏族社会与父系氏族社会的特点?

材料一 姜寨遗址内有氏族公共墓地,各个墓葬随葬品不多,差别不大。

——《中外历史纲要上》

贫富差距不大,共同劳动,成果共享。

材料二、在良渚文化遗址中,上层贵族葬在专门的墓地里,并发现有大量的宗教性玉器、祭坛和豪华的丧葬行为;中小贵族虽然没有专用墓地,但他们的墓葬中也有棺椁和精美的随葬品,只是数量较少而已。至于一般的社会大众的墓葬里,往往只有若干日常生活用具。

——摘编自袁行霈、严文明主编《中华文明史》

出现贫富差距分化、阶级分化日益明显,部落中出现权贵阶层。

一、石器时代的古人类和文化遗存

(五)、这些考古发掘说明了什么?

“首都”的出现,从某种程度证实权贵阶层和统治者形成、早期区域性国家出现等结论。透过众多的考古实证可以看出,随着生产力的发展,社会分工产生、阶级分化明显,中心城市形成,早期国家形态出现。特别是国家的产生是文明形成的本质特征,中华文明五千多年因此得以认证。

良渚古城遗址

良渚古城遗址复原图

新石器时代

磨制石器

原始农业

饲养家畜

生产力提高

部落战争

掠夺资源

走向定居

私有制产生

贫富分化

阶级分化

公共权力

国家雏形

部落

一:石器时代的古人类和文化遗存

国家形成的标志:一是阶级的存在;二是凌驾于社会之上的公共权力的设立。

阶级或阶层的出现是国家这一管理机构得以建立的社会基础,凌驾于社会之

上的公共权力的设立则是国家的社会职能,是国家机器的本质特征。

——王震中《中国古代国家的起源与王权的形成》,中国社会科学出版社,

2013年3月第1版,第16页。

唯物史观:

生产力决定生产关系

经济基础决定上层建筑

时代 大致时间 区分标准 生活方式 文化遗存及出土 社会形态

旧石器 时代 约200万年前—约1万年前 ________ 渔猎、采集________ ________ _________ 晚期:

母系氏族社会

新石器 时代 __________________________ 磨制石器 原始农业陶器玉器氏族社会阶级分化 早中期: 仰韶文化:彩绘陶器、__________ 大汶口文化 河姆渡文化:____、___ 晚期: 龙山文化:_______ 红山文化、良渚文化:玉器、祭坛神庙 晚期:__________

一、石器时代的古人类和文化遗存

(一)请同学们阅读教材2-4页,填写下列表格部分内容。

时代 大致时间 区分标准 生活方式 文化遗存及出土 社会形态

旧石器 时代 约200万年前—约1万年前 打制石器 渔猎、采集 群居、用火 元谋人 北京人 晚期:母系氏族社会

新石器 时代 约1万年前—约5000年前 磨制石器 原始农业、陶器玉器、氏族社会、阶级分化、 早中期: 仰韶文化:彩绘陶器、__粟__ 大汶口文化 河姆渡文化:水稻、养蚕缫丝 晚期: 龙山文化:黑陶“蛋壳陶” 红山文化、良渚文化:玉器、祭坛、神庙 晚期:父系氏族社会

一、石器时代的古人类和文化遗存

(一)请同学们阅读教材2-4页,填写下列表格部分内容

二、从部落到国家

禅让制

公天下

三皇五帝

二、从部落到国家

(一)、这些考古发现说明了什么?

通过陶寺遗址实证:王权空前发展、国家形态更加凸显、文明进一步发展的结论。说明这一时期中国大地上已经邦国林立,即史称“万邦”时代。

龙山文化陶寺遗址

约公元前2070年

夏朝建立

夏王是最高统治者

中央设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官

(具备国家基本框架)

二里头遗址

二、从部落到国家

世袭制

家天下

《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”

《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

关于启的继位,为什么会出现上述不同说法?

客观条件限制:记载内容无可靠的史料佐证

主观条件限制:史书记载带有很大的主观性,因人物立场、能力水平而产生不同。

二、从部落到国家

二、从部落到国家

《夏小正》反映了我国古老的天文立法成就。因此我们可以得出“国家的发展有利于科学技术的进步”。

三、商和西周之商

约公元前2070年

夏朝建立

约公元前1600年

商朝建立

三、商和西周之西周

A壬寅卜,(què)贞:“自今至于甲辰,子商翦基方。”

B壬寅卜,贞:“自今至于甲辰,子商弗其翦基方。”

卜辞内容是:“从今天到甲辰日,是不是要让子商去剪除基方呢?”可以知道在商王朝和基方发生战争期间,商王多次派遣子商前去应战。

反映出商王朝在政治上具有怎样的特点?

王权和神权相结合的特点

(一)、商朝

三、商和西周之西周

内服

外服(四方)

内外服制:松散联盟

内服:商王直接控制的王畿地区

外服:商王间接控制的方地和部落。

行政管理方式

商朝推行内外服制度的原因:

一是部落联盟传统的延续,

二是出于巩固统治的需要。

三、商和西周之西周

材料一:侯的担任者多为商周围方国的首领,他们一方面臣服于商,接受商王赐予的封号,一方面是土著国家的首领。但是,各诸侯国、方国的官吏,不是由商王任免的。诸侯国要负担纳贡、服役、戍边或随王出征等义务。商王还要派王族的亲信去地方监督当地首领,便于控制并加强其统治。

材料二:外服之地只是间接地受商统治,隶属关系并不是完全稳固,往往视商之国力盛衰而定。外服以至外服以外的方国,其经济多较商落后,故而也不时进入王畿抢掠。终商一代,与方国的战争十分频繁。——张帆:《中国古代简史》

1、材料一反映了商王与方国、诸侯是一种怎么样的关系?

2、通过材料二我们可以看出内外服制度所形成的的关系稳固吗?

臣服关系,但又相对独立

商与方国隶属关系并非完全稳固,且战争频繁

约公元前1600年

公元前1046年

商朝建立

西周建立

(周武王)

公元前771年

西周灭亡

(周幽王)

利簋铭文记载了武王伐纣事件

三、商和西周之西周

(一)、西周历史发展脉络

三、商和西周之西周

1954年出土于江苏丹徒烟墩山的宜侯夨(cè)簋铭文,记录了西周康王时期,宜侯夨由虞侯改封为宜侯的册命过程……虞侯夨改封于宜,是因为周康王认为需要加强对南方的控制……这些诸侯国对王室承担着这样那样的义务。经过大分封,形成了“封建亲戚,以藩屏周”的统治局面……宜侯夨被封在宜地的同时,还受封有一定民众。这就是西周分封制度的核心“授民授疆土”。

——卜宪群:《中国通史(一)——从中华先祖到春秋战国》

图片和铭文内容证实了西周的什么政治制度?

分封制

根据上述材料和《西周分封示意图》思考分封制目的和内容是什么?

1、目的:以藩屏周,对被征服的广大地区进行有效统治

2、内容:授民授疆土

1、分封制

封建

封邦建国

封建社会

分封诸侯国

以封建土地所有制为基础

国家

结构

社会

形态

西周的“封建”是一种政治统治形式,而不是社会形态。封建作为一种社会形态是马克思主义唯物史观的内容,近代以后才传入中国。

三、商和西周之西周

分封制的特点和意义

特点

意义

1、分封对象多元化

2、同姓亲族是主体

3、分封地点位于战略要地

1、周人势力不断扩大,西周成为疆域广大的国家。

2、周王确立了天下共主的地位,统治效果得到加强、

3、促进了不同民族的文化交融。

4、埋下了春秋战国时期分裂割据的祸根,威胁中央集权。

材料: 周王将自己家族子弟、亲戚和功臣分派到外服地区做诸侯,由这些人所率领的氏族,混合被征服地区的土著氏族,组成新的族体,改变了过去外服全部由土著首领担任领导的格局。这打破了原有氏族血缘的壁垒,造就了按地区划分居民的前提条件。分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。

——据任世江《我国早期国家的起源、形成与发展》和高考题

三、商和西周之西周

1、分封制以什么样的方式进行分封呢?

周王

诸侯

卿大夫

士

三、商和西周之西周

2、西周政治制度——宗法制

1概念:宗法即宗族法规,一种以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分的制度。

2目的:

3特点:

A.核心:

B.大小宗等级严格并且具有相对性

C.血缘关系和政治关系紧密结合(家国同构)

嫡长子继承制

为巩固分封制形成的统治秩序,解决贵族

之间在权力、财产和土地继承上的矛盾。

三、商和西周之西周

西周主要政治制度——分封制、宗法制联系

核心:嫡长子继承制

以血缘关系为纽带

互为表里、互相依存

宗法制的作用

“封建亲戚,以藩屏周”

三、商和西周之西周

分封制 宗法制

不 同 点 含义 在巩固周王室统治的前提下,把王畿以外的土地和人民分封给王族子弟、功臣及古代帝王的后代 通过血缘宗族关系来分配政治权力、维护政治统治的一种制度

目的 进行有效的统治 保证统治的稳定

特点 周天子是名义上的最高统治者,诸侯享有地方实权,等级森严;尚未实现中央集权 以嫡长子继承制为核心,确立了严格的大宗、小宗体系,

作用 巩固了统治,有利于边远地区的开发,促进了不同地区间的文化交流与认同 宗法制在春秋长战国时期趋于瓦解,但宗法观念得到继承。

结果 由于诸侯拥有地方实权,分封制逐渐趋于崩溃 宗法制在春秋战国时期趋于瓦解,但宗法观念得到继承

相同点 都利用礼乐制度来维护其森严的等级制度,都是中国古代早期政治制度的重要组成部分,都对此后的中国历史产生深远影响

关系 宗法制是分封制的基础,分封制是宗法制在政治上的表现,二者互为表里,相互补充,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的矛盾与冲突

农业:

土地制度:

生产工具:

手工业:

商业:

(三)、商周时期的社会经济

井田制(奴隶主土地国有制)

主要有木、石、骨、蚌等材质的工具。青铜农具极少。

青铜铸造是主要部门,绢帛是贵族的主要衣料。

商朝“商人”产生,官府控制商业,以贝作货币。

西周的社会思想

人无于水监,当于民监——《尚书 酒诰》

民之所欲,天必从之——《尚书 泰誓上》

天视自我民视,天听自我民听——《尚书 泰誓中》

惟王子子孙孙永保民——《尚书 梓材》

上面材料反映了怎样的思想观念?有什么历史意义?

从重神观念向重人观念的转变,民本观念出现。

意义:在治国理政中发挥着积极作用。

小结:中国早期国家的基本特点? (做笔记)

①神权与王权结合,神秘色彩浓厚(甲骨文、祭祀)

②血缘与政治紧密结合,家国同构(分封制、宗法制)

③最高权利尚未实现集权(从内外服到分封)

政治

①使用石、木、骨器等;土地国有,集体劳作(井田制)

②青铜铸造发达(大量青铜器)

经济

①成熟文字(甲骨文,金文)

②礼乐文化(礼乐制)

③开始形成多元一体的心理认同(华夏子孙)

文化

宗法制作用

1、维护了分封制的目的,促进了社会安定

2、宗法制通过血缘的亲属,确立了一整套土地、财产和政治地位的分配与继承制度,保障了各级贵族能够享受“世卿世禄”。

3、宗法制有利于凝聚了宗族,防止内部纷争,强化王权,把“国”和“家”密切地结合在一起,同时也加强了以大宗为代表的贵族特权地位。

井田制

井田制

井田制是中国古代社会的土地国有制度,出现于商朝,到西周时已发展很成熟。到春秋时期,由于铁制农具的出现和牛耕的普及等诸多原因井田制逐渐瓦解。

西周时期,道路和渠道纵横交错,把土地分隔成方块,形状像“井”字,因此称做“井田”。井田属周王所有,分配给庶民使用。领主不得买卖和转让井田,还要交一定的贡赋。领主强迫庶民集体耕种井田,周边为私田,中间为公田。而其实质是一种土地私有制度(夏商西周,一切土地属于国家)。由于关于井田制的相关考古资料的缺乏,有学者却认为,井田制可能仅是一种乌托邦式的理想制度。[1]由于地理环境和气候因素,这种制度可能从未得到严格的实施。

1、起源

井田制是中国春秋以前实现土地公有的有效途径。井田制乃中国西周时期较为普及的土地制度。字意为:因土地划分为许多方块,且形似“井”字形,故曰井田制。实则是周天子京畿之土地制度,有公田私田之分。而周礼中的井田,似乎是理想的土地制度,可行性不强,同时难以考证。“井田”一词 ,最早见于《谷梁传·宣公十五年》:“古者三百步为里,名曰井田”“井田者,九百亩,公田居一。”

“井田”一词 ,最早见于《谷梁传·宣公十五年》:“古者三百步为里,名曰井田。”夏代曾实行过井田制。[4]商、周两代的井田制因夏而来。井田制在长期实行过程中,从内容到形式均有发展和变化。井田制大致可分为八家为井而有公田与九夫为井而无公田两个系统。记其八家为井而有公田者,如《孟子·滕文公上》 载:“方里而井,井九百亩。其中为公田,八家皆私百亩,同养公田。公事毕,然后敢治私事。”记其九夫为井而无公田者,如《周礼·地官·小司徒 》载 :“ 乃经土地而井牧其田野,九夫为井,四井为邑,四邑为丘,四丘为甸,四甸为县,四县为都,以任地事而令贡赋,凡税敛之事。”当时的赋役制度为贡、助 、彻。皆为服劳役于公田,其收入全部为领主所有,而其私亩收入全部为个人所有是一种“劳役租税”。

周行彻法。结合三代赋役之制来分析古时井田之制的两个系统,其八家为井而有公田、需行助法者自当实行于夏、商时期。其九夫为井而无公田者当始实行于周代。周朝行助法地区仍沿用八家为井之制,惟改私田 、公田之数为百亩;而行贡法地区则将原为公田的一份另分配于人 ,故有九夫为井之制出现 。古时实行易田制( 即轮耕制),一般是不易之地家百亩,一易之地家二百亩,再易之地家三百亩。以上所说井田之制,当为在不易之地所实行者,是比较典型的。至于在一易之地、再易之地等如何以井为耕作单位进行区划,已无法推知,井田之间立五沟五涂之界以便划分土地和进行生产。井田制由原始氏族公社土地公有制发展演变而来,其基本特点是实际耕作者对土地无所有权 ,而只有使用权。土地在一定范围内实行定期平均分配。

井田制

2、特点

井田制是把耕地划分为多块一定面积的方田,周围有经界,中间有水沟,阡陌纵横,像一个井字。一人耕种大约100亩(约合今70公亩)。100亩为一个方块,称为“一田”。甲骨文中的“田”字也是由此而来。[9]一井分为9个方块,周围的8块田由8户耕种,谓之私田,私田收成全部归耕户所有;中间是公田,由8户共耕,收入全归封邑贵族所有。但实际上并不是每块井田都是900亩,还存在诸如800亩,1000亩这样的特殊情况。

井田制的规定一切土地属于国家所有(即属于周王所有),周王是全国最高的统治者,也是最高的土地所有者。正如《诗·小雅·北山》所说:“溥(普)天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。”

周王把土地层层分封给诸侯,诸侯将受封土地分赐给卿大夫,卿大夫把土地再分赐其子弟和臣属。周王对所封土地有予夺之权。各级受封的贵族对土地只有使用权,没有所有权,只能世代享用,不能转让与买卖。受封者还要向国王承担义务,就是要向国王交纳贡赋。

在贵族受封的土地上,奴隶和庶民集体耕种。使用奴隶集体耕作是奴隶制经济繁荣的主要原因。西周时期,土地被划分成“井”字形方块,耕地阡陌纵横,形同井字,称为井田。

这种土地的国有不是一般意义上的土地公有制,它是国王代表整个奴隶主阶级占有全国所有土地,然后分配给大小奴隶主使用,占人口绝大多数的奴隶和庶民则完全被排除在外。因此,奴隶制国家以及周王,代表的是少数人利益,奴隶制的土地国有制实质上也就是一种土地私有制了。

3、分类

西周的各级统治者把井田分为三类。他们各自把其中最好的部分(即位于河流附近、背山向阳的平展土地)成千块、上万块地留给自己,叫“公田”。因为公田的面积很大,所以也叫“大田”,驱使奴隶集体耕种。把距城市较近的郊区土地,以田为单位分给和统治者同族的普通劳动者耕种。这部分人因为住在“国”(即城市)里,叫“国人”。国人不负担租税,只负担军赋和兵役。他们平时每年向国家交纳一小罐米和一捆牧草,作为军费。战时当兵,自己准备武器、粮食和军需。国人有当兵和受教育的权利,所以也叫“武夫”或“士”。他们受到的教育主要是军事训练和礼仪学习。这部分人是社会里的普通平民。他们表面上不受剥削,是自食其力的劳动者,但,当时战争十分频繁,他们经常被征调去打仗,打了胜仗,掠夺来的土地和财富归统治者所有,打了败仗,还有被俘沦为奴隶的危险,如此之下,土地荒废,破产者多也。因此,国人的地位是动荡的。

封建领主把距离城市较远、土质瘠薄的坏田,分给住在野外的庶人。庶人住在野外,所以也叫“野人”,领主阶级瞧不起他们,认为他们最愚蠢,所以也管他们叫“氓”。庶人没有任何权利,只有给领主耕种井田和服杂役的义务。他们每年要先在领主的大田上劳作,然后才准许去耕种自己作为维持最低生活的那一小块土地。因此西周时期“国”、“野”对立。

2017课标1:周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,

都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东

曲阜);封召公奭shi于燕,都蓟ji(今北京)。分封( )

A.推动了文化的交流和文化认同

B.强化了君主专制权力

C.实现了王室对地方的直接控制

D.确立了贵族世袭特权

A

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进