第14课《叶圣陶先生二三事》课件(共35张PPT) 2021-2022学年部编版语文七年级下册

文档属性

| 名称 | 第14课《叶圣陶先生二三事》课件(共35张PPT) 2021-2022学年部编版语文七年级下册 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

正

雅

文

士

躬行君子,为人师表

学而不厌,诲人不倦

14.叶圣陶先生二三事

弯弯的月儿 小小的船

弯弯的月儿小小的船,

小小的船儿两头尖,

我在小小的船里坐,

只看见闪闪的星星蓝蓝的天。

叶圣陶

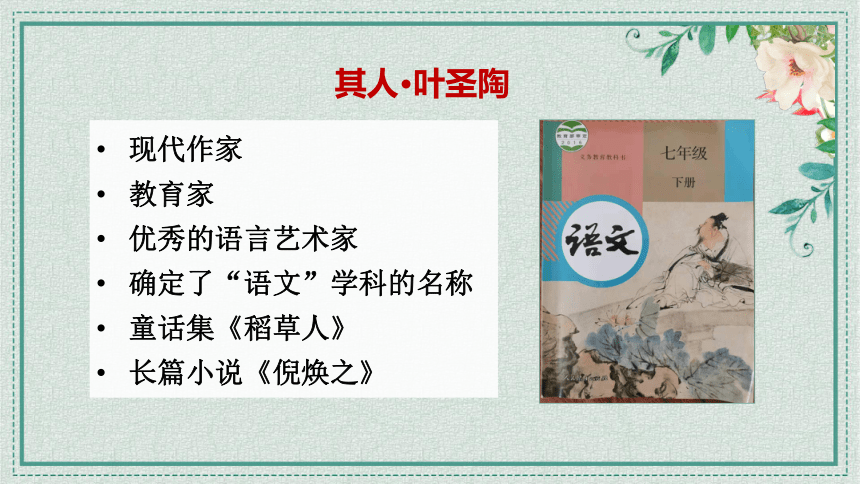

其人˙叶圣陶

章节壹

自读资料,初识叶圣陶

任务一:

其人 叶圣陶

现代作家

教育家

优秀的语言艺术家

确定了“语文”学科的名称

童话集《稻草人》

长篇小说《倪焕之》

其友 张中行

与季羡林、金克木合称“燕园三老”

季羡林先生称赞他为“高人、逸人、至人、超人”

代表作:随笔集《负暄琐话》

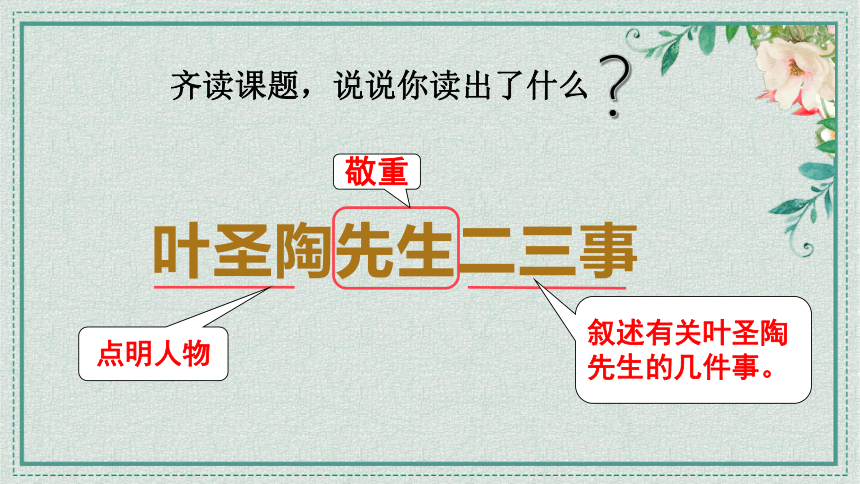

齐读课题,说说你读出了什么

叶圣陶先生二三事

?

点明人物

叙述有关叶圣陶先生的几件事。

敬重

其事˙叶圣陶

章节贰

略读课文,了解叶圣陶

任务二:

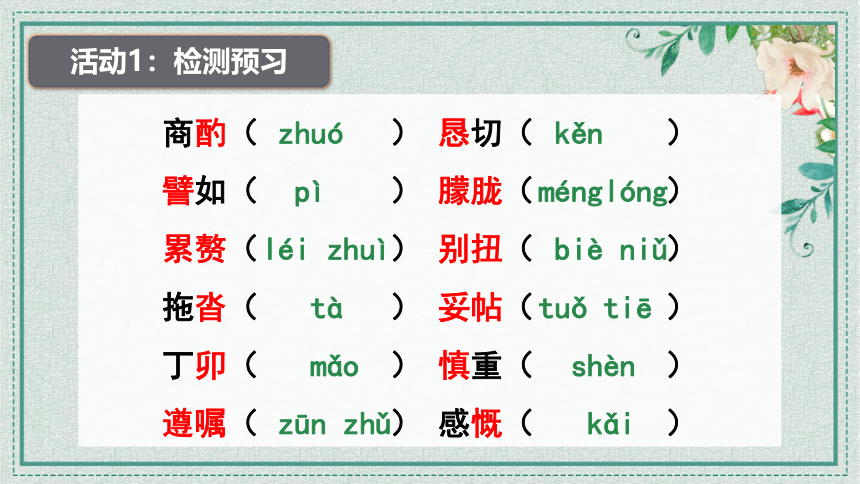

商酌( ) 恳切( )

譬如( ) 朦胧( )

累赘( ) 别扭( )

拖沓( ) 妥帖( )

丁卯( ) 慎重( )

遵嘱( ) 感慨( )

zhuó kěn

pì ménglóng

léi zhuì biè niǔ

tà tuǒ tiē

mǎo shèn

zūn zhǔ kǎi

活动1:检测预习

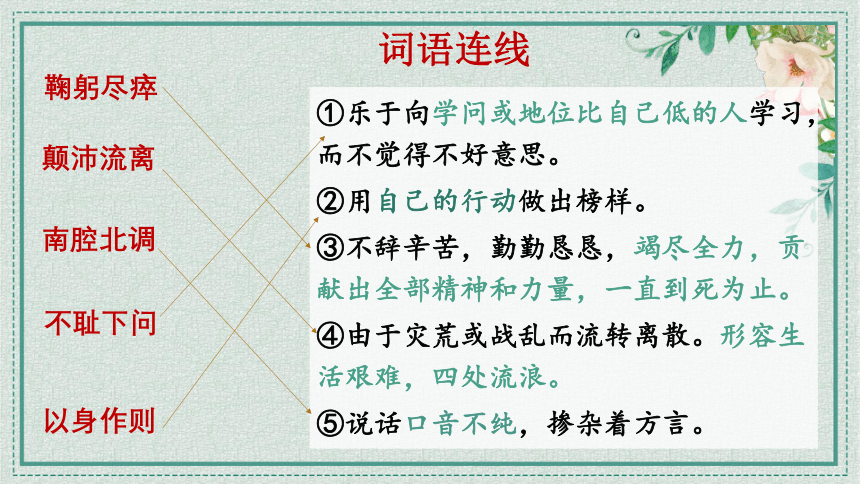

词语连线

①乐于向学问或地位比自己低的人学习,而不觉得不好意思。

②用自己的行动做出榜样。

③不辞辛苦,勤勤恳恳,竭尽全力,贡献出全部精神和力量,一直到死为止。

④由于灾荒或战乱而流转离散。形容生活艰难,四处流浪。

⑤说话口音不纯,掺杂着方言。

不耻下问

以身作则

鞠躬尽瘁

颠沛流离

南腔北调

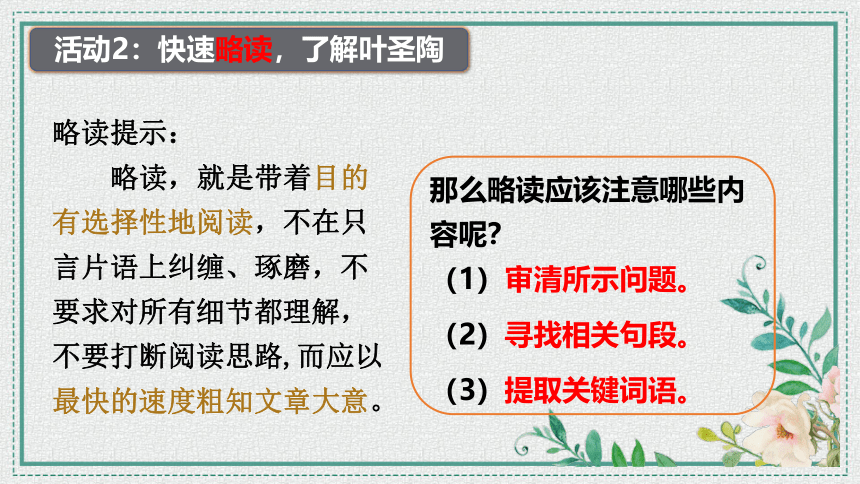

活动2:快速略读,了解叶圣陶

略读提示:

略读,就是带着目的有选择性地阅读,不在只言片语上纠缠、琢磨,不要求对所有细节都理解,不要打断阅读思路,而应以最快的速度粗知文章大意。

那么略读应该注意哪些内容呢?

(1)审清所示问题。

(2)寻找相关句段。

(3)提取关键词语。

1.文中记述叶圣陶先生哪些事?(5分钟以内)

活动2:快速略读,了解叶圣陶

段落 事件

3

4

5

6

7

8

描标点,修润文章

真诚送客

及时回信

写文章用写话的风格

文风特别重视“简洁”

重视语文,规范“做”和“作”

待人厚

律己严

2.叶圣陶先生是个怎样的人(使用下面的格式,并尽量使用四字短语)“我认为叶圣陶先生是一个 的人,我从 看出来的。”

段落 事件 叶圣陶先生的品质

3 待人厚

4

5

6 律己严

7

8

细致认真,谦虚好学

热情周到、真诚待人

关爱朋友、真诚宽厚

严于律己

一丝不苟

追求完美,认真严谨

略读小贴士:带着任务去读书,无关的内容先跳过。

活动2:快速略读,了解叶圣陶

描标点,修润文章

真诚送客

及时回信

写文章用写话的风格

文风特别重视“简洁”

重视语文,规范“做”和“作”

作者围绕叶圣陶先生的“立德”,选择的都是日常生活与工作中的小事,多而细碎,但小事情见大品格,正是这些小事情,从不同方面折射除了叶圣陶先生的可贵品德。人物形象因这些小事、细节而丰满起来。

3.我们刚刚梳理了文章所写的事件,大家从中能概括出本文在选材上有怎样的特点?

以

小

见

大

活动2:快速略读,了解叶圣陶

1.围绕这些事情,作者又是如何评价叶圣陶先生的?

请再次运用略读方法,勾画出作者的评价性的语句;

并对照所记叙的事情,观察这类评价性语句出现在文章中的位置,说说这类语句的作用?

活动3:快速略读,评价叶圣陶

提示:

(1)这一次的阅读重点是文中的评价性语句(议论句)。

(2)阅读方法是关注段首句和总结句。

(3)请你按照顺序展示你找到的句子。

第2段:叶圣陶先生是单一的儒,思想是这样,行为也是这样。

第2段:我常常跟别人说:“叶老既是躬行君子,又能学而不厌,诲人不倦,所以确是人之师表。”

第3段:凡是同叶圣陶先生有些交往的,无不为他的待人深厚而感动。

第4段:文字之外,日常交往,他同样是一以贯之,宽厚待人。

第6段:以上说待人厚,是叶圣陶先生为人的宽的一面。他还有严的一面,是律己,这包括正心修身和“己欲立而立人,己欲达而达人”。

第7段:在文风方面,叶圣陶先生还特别重视“简洁”。

第8段:在我认识的一些前辈和同辈里,重视语文,努力求完美,并且以身作则,鞠躬尽瘁,叶圣陶先生应该说是第一位。

第9段:叶圣陶先生,人,往矣,我常常想到他的业绩。凡是拿笔的人,尤其或有意或无意而写得不像话的人,都要常常想想叶圣陶先生的写话的主张,以及提出这种主张的深重的苦心。

2.对照所记叙的事情,观察这类评价性语句出现在文章中的位置,说说这类语句的作用?

评价性语句(议论句)穿插在所记叙的事例之前或之后,或中间,叙议结合,旨在突出人物形象,起到点明中心的作用。

其情˙叶圣陶

章节叁

品读课文,寄情叶圣陶

任务三:

①叶圣陶先生于1988年2月16日逝世 。记得那是旧历丁卯年除夕,晚上得知这消息,外面正响着鞭炮,万想不到这繁碎而响亮的声音也把他送走了,心里立即罩上双层的悲哀。

以乐景反衬哀情,痛惜、哀伤和怀想之情。

⑨叶圣陶先生,人,往矣,我常常想到他的业绩。凡是拿笔的人,尤其或有意或无意而写得不像话的人,都要常常想想叶圣陶先生的写话的主张,以及提出这种主张的深重的苦心。

理解先生的主张

践行先生的主张

呼吁拿笔写话的人,能追随先生

景仰 怀念之情

对联寄情

上联:删繁就简一生事

下联:

鞠躬尽瘁民族心

本节课,我们看到了一位忠厚长者可贵的精神风貌——待人厚、律己严。叶圣陶先生做到了,我们大家也要在今后的学习和生活中,像叶老那样:

小结

做人:宽以待人、严以律己

做事:严谨认真、一丝不苟

①实践了一种阅读方法——略读(根据一定的阅读目的或需要,侧重观其大略,粗知文章大意)。

②了解了一个人——叶圣陶先生(人之师表)敬仰先生的可贵品质和人格魅力。

③感悟到两种写法的美妙——

以小见大(小事情见大品格,从几件小事折射出人物美德)和叙议结合(有助于突出人物的品德和文章的主旨)。

盘点收获

通过这节课的学习,你有哪些收获?

1、必做:

(1)细读课文,理解叶圣陶先生的写话主张;

(2)用“略读法”完成吕叔湘《怀念圣陶先生》的阅读并概括事件。

2、选做:茅盾、巴金、臧克家、张中行、吕叔湘,这么多位先生都在怀念叶圣陶先生。请你用“圣陶先生,我也想认识您”为开头给他写一段话。

作业布置——略读深入与拓展:

我认识圣陶先生是在成都,1941年春天的一个细雨濛濛的上午。那时候我在华西大学中国文化研究所工作,圣陶先生在四川省教育科学馆工作。教育科学馆计划出一套供中学语文教师用的参考书。其中有一本《精读指导举隅》和一本《略读指导举隅》,是由圣陶先生和朱佩弦先生合作编写的。计划里边还有一本讲文法的书,圣陶先生从顾领刚先生那里知道我曾经在云南大学教过这门课,就来征求我的意见,能否答应写这样一本书。

我第一次见到圣陶先生,跟我想象中的“文学家”的形象全不一样;一件旧棉袍,一把油纸雨伞,说话慢言细语,象一位老塾师。他说明来意之后,我答应试试看。又随便谈了几句关于语文教学的话,他就回去了。那时候圣陶先生从乐山搬来成都不久,住家和办公都在郊外。过了几天,他让人送来一套正中书局的国文课本,供我写书取用例句。

拓展略读:吕叔湘《怀念圣陶先生》

大约半年之后,我写完了《中国文法要略》的上卷,送给圣陶先生审阅,那时候他已经把家搬进城里了。后来开明书店设立成都编译所,就设在圣陶先生家里。圣陶先生一直在主持《中学生》杂志的编辑工作,后来又跟宋云彬先生合编《国文杂志》,他邀我给这两个刊物写稿子。我的《文言虚字》、《笔记文选读》、《中国人学英文》以及《石榴树》(即《我叫阿拉木》)的译文,或全部,或部分,都是在这两种刊物上发表的。因为送稿子到圣陶先生那里去,也就常常留下来,一边说着话,一边看圣陶先生看稿子。圣陶先生看稿子真是当得起“一丝不苟”四个字,不但是改正作者的笔误,理顺作者的语句,甚至连作者标点不清楚的也用墨笔描清楚。从此我自己写文稿或者编辑别人的文稿的时候也都竭力学习圣陶先生,但是我知道我赶不上圣陶先生。

写《中国文法要略》以及《文言虚字》等,是我对学术工作的看法有了变化,哪是因哪是果可说不清。原先我认为学术工作的理想是要专而又专,深而又深,普及工作是第二流的工作。我自己思想中本来就有这个倾向,我在那里工作的研究所的主持人更是十分强调这一点。可是我现在认识到普及工作需要做,并且要把它做好也并不容易。回想起来,我确实是受了圣陶先生的影响。

1949年初,开明书店收到魏建功、萧家霖等几位先生从北平寄来的编字典的计划,圣陶先生认为这个计划很好,复信说开明可以接受出版。这就是后来由附设在出版总署内的新华辞书社出版的《新华字典》,那时候圣陶先生任出版总署副署长。《新华字典》出版之后,新华辞书社并没有解散,圣陶先生打算让这个班子继续编别的辞书,并且希望建功先生辞去北京大学的职务,继续领导辞书社的工作。建功先生不肯,态度很坚决。后来有一天圣陶先生跟我闲谈,谈起这件事,他说:“难道在大学里教课一定比编字典的贡献大吗 ”

1947年,圣陶先生约朱佩弦先生和我参加高中国文读本的编辑工作,我建议把语体文和文言文分开,编成两套,他们两位都同意。圣陶先生不久就去香港转道去北京参加政治协商会议,人民政府成立之后担任出版总署副署长。第二年我应清华大学之聘也来到北京。虽然住得不近,也还时不时有机会见面。

1951年2月,我母亲在上海去世,我奔丧回南。回到北京,家里人告诉我,圣陶先生找过我,说有要紧事儿。我去了才知道是要写一个讲语法的连载,在《人民日报》上发表,主要是供报刊编辑以及一般干部参考。发起这件事的是胡乔木同志,他曾经问过语言研究所,语言研究所不愿意承担,才找到圣陶先生,圣陶先生说可以找吕某人试试。这就是《语法修辞讲话》的由来。这件事在我的生话中形成又一个转折点。不久,我在语言研究所主编的《现代汉语词典》的初稿陆续出来.圣陶生先和朱文叔先生都是审订委员会的委员,也只有他们二位认真提了些修改意见。

“文化大革命”开始以后,彼此不通音问。我听说周总理设法保护文教界的一些老先生,估计圣陶先生会在内,也就放心了。我自己则由隔离反省而集中学习,而下干校,又和二十多位同志于1971年初提前放回北京,仿佛做了一场希奇古怪的大梦。这时候虽然仍然受驻机关的军宣队、工宣队管束,已经基本上可以自由行动,于是有一天我就去访问圣陶先生。大概这个时候圣陶先生那里还是很少有客人来吧,看见我非常高兴。寒暄几句之后,他睁大眼睛问我—至今我还记得很清楚—“你是什么罪名 ”我说:“反动学术权威加走资派,双料打倒对象。”圣陶先生叹了口气,半晌不说话。后来互相交换熟人的消息,圣陶先生扳着指头算了会儿说:“我认识的人里边,死了的和下落不明的,十七个。”

圣陶先生和王伯祥先生是幼而同学,长而共事,交情很深。伯祥先生那时候身体不好,在家里很寂寞,圣陶先生常常去看望他,有时候乘公共汽车,有时候步行。二位老人的心情是不难理解的。因此,我也过些时候就去看看圣陶先生,尽管没有多少话要说。

叶圣陶先生不是以书法知名的,可是书以人重,来求墨宝的还是很多。我在上海的时候曾经得到他一副篆书短联。1976年有人送我两张高丽棉纸,我拿去请圣陶先生给我写点什么。他写了两首诗送我,是楷书写的。

这里既有溢美之辞,也有勉励的话,希望我翻译外国名著。我又何尝不想在这方面多做点工作,但是我也跟很多人一样,时间不能完全由自己支配,也就顾不上了。

在这以前,圣陶先生也曾经在我女儿吕霞写的《在抗战中度过的童年》的前边题过一首《洞仙歌》,那些短篇是原先发表在《开明少年》上,后来剪贴成册的。

1977年8月,谢刚主(国祯)先生发起去承德避暑山庄游览,邀请圣陶先生、唐搜同志和我同去,圣陶先生由至善世兄随侍,唐恻同志和我也都有家属陪同。那时候避暑山庄还没有正式开放,游人很少。我们住在文津阁楼下,非常清静。早晚在松林中散步,虽少花香,不乏鸟语。尽管只住了一个星期,但是来去自由,没有多人迎送,也不要讲话和应酬,圣陶先生心情很舒畅,后来还屡次提到。第二年夏天圣陶先生参加政协的视察组去四川,路上患病,回到北京去医院检查出来是胆结石,做了手术,在医院里住了三个多月,健康大受影响。这以后,除1982年到烟台作短期旅行外,就没有再出京了。

我最后一次晤见圣陶先生是1987年9月8日。这一年他的健康情况比较稳定,那一天正好有新华社的老摄影记者邹健东同志来给圣陶先生拍相片,也给我们两人拍了一张合影,圣陶先生兴致很好。11月17日上午我去看望圣陶先生,他因为晚上没睡好,早餐后又睡着了,我没有惊动他。至善有事出去了,我跟满子说说话就出来了。后来我自己闹病,住了一阵子医院,回家休养,一直想去看圣陶先生都因循未去。有一天张志公同志来看我,说起圣陶先生,他说他也好久没去看望了。我们相约过几天去看他老人家。又过了几天,志公在电话里告诉我,圣陶先生又住院了。最近几年,他常常住院,所以我也没放在心上,打算过些时到医院去看他。二月十六日早晨,志公同志来电话,说叶老去世了,我后悔没早去医院。第二天我自己患感冒躺下了,追念往事,做了一副挽联:

交情兼师友,四十八年,立身治事,长仰楷式。

道德寓文章,一千万字,直言曲喻,永溉后生。

概括:吕叔湘先生回忆了叶圣陶先生的哪几件事?

略读任务:吕叔湘《怀念圣陶先生》

1、第一次相见的“老塾师”印象。

2、叶圣陶先生给人看稿一丝不苟,改正笔误,理顺词句,描清标点。

3、为普及汉语言文字和语文教育教学所做大量工作。

4、“文革”期间面临责难与压力,并深切关心朋友安危。

5、给吕叔湘先生送书法作品,并为其子女题诗。

6、和吕叔湘先生一起避暑和视察情形。

7、最后一次见叶圣陶先生,一起拍合影,先生兴致不错。

正

雅

文

士

躬行君子,为人师表

学而不厌,诲人不倦

14.叶圣陶先生二三事

弯弯的月儿 小小的船

弯弯的月儿小小的船,

小小的船儿两头尖,

我在小小的船里坐,

只看见闪闪的星星蓝蓝的天。

叶圣陶

其人˙叶圣陶

章节壹

自读资料,初识叶圣陶

任务一:

其人 叶圣陶

现代作家

教育家

优秀的语言艺术家

确定了“语文”学科的名称

童话集《稻草人》

长篇小说《倪焕之》

其友 张中行

与季羡林、金克木合称“燕园三老”

季羡林先生称赞他为“高人、逸人、至人、超人”

代表作:随笔集《负暄琐话》

齐读课题,说说你读出了什么

叶圣陶先生二三事

?

点明人物

叙述有关叶圣陶先生的几件事。

敬重

其事˙叶圣陶

章节贰

略读课文,了解叶圣陶

任务二:

商酌( ) 恳切( )

譬如( ) 朦胧( )

累赘( ) 别扭( )

拖沓( ) 妥帖( )

丁卯( ) 慎重( )

遵嘱( ) 感慨( )

zhuó kěn

pì ménglóng

léi zhuì biè niǔ

tà tuǒ tiē

mǎo shèn

zūn zhǔ kǎi

活动1:检测预习

词语连线

①乐于向学问或地位比自己低的人学习,而不觉得不好意思。

②用自己的行动做出榜样。

③不辞辛苦,勤勤恳恳,竭尽全力,贡献出全部精神和力量,一直到死为止。

④由于灾荒或战乱而流转离散。形容生活艰难,四处流浪。

⑤说话口音不纯,掺杂着方言。

不耻下问

以身作则

鞠躬尽瘁

颠沛流离

南腔北调

活动2:快速略读,了解叶圣陶

略读提示:

略读,就是带着目的有选择性地阅读,不在只言片语上纠缠、琢磨,不要求对所有细节都理解,不要打断阅读思路,而应以最快的速度粗知文章大意。

那么略读应该注意哪些内容呢?

(1)审清所示问题。

(2)寻找相关句段。

(3)提取关键词语。

1.文中记述叶圣陶先生哪些事?(5分钟以内)

活动2:快速略读,了解叶圣陶

段落 事件

3

4

5

6

7

8

描标点,修润文章

真诚送客

及时回信

写文章用写话的风格

文风特别重视“简洁”

重视语文,规范“做”和“作”

待人厚

律己严

2.叶圣陶先生是个怎样的人(使用下面的格式,并尽量使用四字短语)“我认为叶圣陶先生是一个 的人,我从 看出来的。”

段落 事件 叶圣陶先生的品质

3 待人厚

4

5

6 律己严

7

8

细致认真,谦虚好学

热情周到、真诚待人

关爱朋友、真诚宽厚

严于律己

一丝不苟

追求完美,认真严谨

略读小贴士:带着任务去读书,无关的内容先跳过。

活动2:快速略读,了解叶圣陶

描标点,修润文章

真诚送客

及时回信

写文章用写话的风格

文风特别重视“简洁”

重视语文,规范“做”和“作”

作者围绕叶圣陶先生的“立德”,选择的都是日常生活与工作中的小事,多而细碎,但小事情见大品格,正是这些小事情,从不同方面折射除了叶圣陶先生的可贵品德。人物形象因这些小事、细节而丰满起来。

3.我们刚刚梳理了文章所写的事件,大家从中能概括出本文在选材上有怎样的特点?

以

小

见

大

活动2:快速略读,了解叶圣陶

1.围绕这些事情,作者又是如何评价叶圣陶先生的?

请再次运用略读方法,勾画出作者的评价性的语句;

并对照所记叙的事情,观察这类评价性语句出现在文章中的位置,说说这类语句的作用?

活动3:快速略读,评价叶圣陶

提示:

(1)这一次的阅读重点是文中的评价性语句(议论句)。

(2)阅读方法是关注段首句和总结句。

(3)请你按照顺序展示你找到的句子。

第2段:叶圣陶先生是单一的儒,思想是这样,行为也是这样。

第2段:我常常跟别人说:“叶老既是躬行君子,又能学而不厌,诲人不倦,所以确是人之师表。”

第3段:凡是同叶圣陶先生有些交往的,无不为他的待人深厚而感动。

第4段:文字之外,日常交往,他同样是一以贯之,宽厚待人。

第6段:以上说待人厚,是叶圣陶先生为人的宽的一面。他还有严的一面,是律己,这包括正心修身和“己欲立而立人,己欲达而达人”。

第7段:在文风方面,叶圣陶先生还特别重视“简洁”。

第8段:在我认识的一些前辈和同辈里,重视语文,努力求完美,并且以身作则,鞠躬尽瘁,叶圣陶先生应该说是第一位。

第9段:叶圣陶先生,人,往矣,我常常想到他的业绩。凡是拿笔的人,尤其或有意或无意而写得不像话的人,都要常常想想叶圣陶先生的写话的主张,以及提出这种主张的深重的苦心。

2.对照所记叙的事情,观察这类评价性语句出现在文章中的位置,说说这类语句的作用?

评价性语句(议论句)穿插在所记叙的事例之前或之后,或中间,叙议结合,旨在突出人物形象,起到点明中心的作用。

其情˙叶圣陶

章节叁

品读课文,寄情叶圣陶

任务三:

①叶圣陶先生于1988年2月16日逝世 。记得那是旧历丁卯年除夕,晚上得知这消息,外面正响着鞭炮,万想不到这繁碎而响亮的声音也把他送走了,心里立即罩上双层的悲哀。

以乐景反衬哀情,痛惜、哀伤和怀想之情。

⑨叶圣陶先生,人,往矣,我常常想到他的业绩。凡是拿笔的人,尤其或有意或无意而写得不像话的人,都要常常想想叶圣陶先生的写话的主张,以及提出这种主张的深重的苦心。

理解先生的主张

践行先生的主张

呼吁拿笔写话的人,能追随先生

景仰 怀念之情

对联寄情

上联:删繁就简一生事

下联:

鞠躬尽瘁民族心

本节课,我们看到了一位忠厚长者可贵的精神风貌——待人厚、律己严。叶圣陶先生做到了,我们大家也要在今后的学习和生活中,像叶老那样:

小结

做人:宽以待人、严以律己

做事:严谨认真、一丝不苟

①实践了一种阅读方法——略读(根据一定的阅读目的或需要,侧重观其大略,粗知文章大意)。

②了解了一个人——叶圣陶先生(人之师表)敬仰先生的可贵品质和人格魅力。

③感悟到两种写法的美妙——

以小见大(小事情见大品格,从几件小事折射出人物美德)和叙议结合(有助于突出人物的品德和文章的主旨)。

盘点收获

通过这节课的学习,你有哪些收获?

1、必做:

(1)细读课文,理解叶圣陶先生的写话主张;

(2)用“略读法”完成吕叔湘《怀念圣陶先生》的阅读并概括事件。

2、选做:茅盾、巴金、臧克家、张中行、吕叔湘,这么多位先生都在怀念叶圣陶先生。请你用“圣陶先生,我也想认识您”为开头给他写一段话。

作业布置——略读深入与拓展:

我认识圣陶先生是在成都,1941年春天的一个细雨濛濛的上午。那时候我在华西大学中国文化研究所工作,圣陶先生在四川省教育科学馆工作。教育科学馆计划出一套供中学语文教师用的参考书。其中有一本《精读指导举隅》和一本《略读指导举隅》,是由圣陶先生和朱佩弦先生合作编写的。计划里边还有一本讲文法的书,圣陶先生从顾领刚先生那里知道我曾经在云南大学教过这门课,就来征求我的意见,能否答应写这样一本书。

我第一次见到圣陶先生,跟我想象中的“文学家”的形象全不一样;一件旧棉袍,一把油纸雨伞,说话慢言细语,象一位老塾师。他说明来意之后,我答应试试看。又随便谈了几句关于语文教学的话,他就回去了。那时候圣陶先生从乐山搬来成都不久,住家和办公都在郊外。过了几天,他让人送来一套正中书局的国文课本,供我写书取用例句。

拓展略读:吕叔湘《怀念圣陶先生》

大约半年之后,我写完了《中国文法要略》的上卷,送给圣陶先生审阅,那时候他已经把家搬进城里了。后来开明书店设立成都编译所,就设在圣陶先生家里。圣陶先生一直在主持《中学生》杂志的编辑工作,后来又跟宋云彬先生合编《国文杂志》,他邀我给这两个刊物写稿子。我的《文言虚字》、《笔记文选读》、《中国人学英文》以及《石榴树》(即《我叫阿拉木》)的译文,或全部,或部分,都是在这两种刊物上发表的。因为送稿子到圣陶先生那里去,也就常常留下来,一边说着话,一边看圣陶先生看稿子。圣陶先生看稿子真是当得起“一丝不苟”四个字,不但是改正作者的笔误,理顺作者的语句,甚至连作者标点不清楚的也用墨笔描清楚。从此我自己写文稿或者编辑别人的文稿的时候也都竭力学习圣陶先生,但是我知道我赶不上圣陶先生。

写《中国文法要略》以及《文言虚字》等,是我对学术工作的看法有了变化,哪是因哪是果可说不清。原先我认为学术工作的理想是要专而又专,深而又深,普及工作是第二流的工作。我自己思想中本来就有这个倾向,我在那里工作的研究所的主持人更是十分强调这一点。可是我现在认识到普及工作需要做,并且要把它做好也并不容易。回想起来,我确实是受了圣陶先生的影响。

1949年初,开明书店收到魏建功、萧家霖等几位先生从北平寄来的编字典的计划,圣陶先生认为这个计划很好,复信说开明可以接受出版。这就是后来由附设在出版总署内的新华辞书社出版的《新华字典》,那时候圣陶先生任出版总署副署长。《新华字典》出版之后,新华辞书社并没有解散,圣陶先生打算让这个班子继续编别的辞书,并且希望建功先生辞去北京大学的职务,继续领导辞书社的工作。建功先生不肯,态度很坚决。后来有一天圣陶先生跟我闲谈,谈起这件事,他说:“难道在大学里教课一定比编字典的贡献大吗 ”

1947年,圣陶先生约朱佩弦先生和我参加高中国文读本的编辑工作,我建议把语体文和文言文分开,编成两套,他们两位都同意。圣陶先生不久就去香港转道去北京参加政治协商会议,人民政府成立之后担任出版总署副署长。第二年我应清华大学之聘也来到北京。虽然住得不近,也还时不时有机会见面。

1951年2月,我母亲在上海去世,我奔丧回南。回到北京,家里人告诉我,圣陶先生找过我,说有要紧事儿。我去了才知道是要写一个讲语法的连载,在《人民日报》上发表,主要是供报刊编辑以及一般干部参考。发起这件事的是胡乔木同志,他曾经问过语言研究所,语言研究所不愿意承担,才找到圣陶先生,圣陶先生说可以找吕某人试试。这就是《语法修辞讲话》的由来。这件事在我的生话中形成又一个转折点。不久,我在语言研究所主编的《现代汉语词典》的初稿陆续出来.圣陶生先和朱文叔先生都是审订委员会的委员,也只有他们二位认真提了些修改意见。

“文化大革命”开始以后,彼此不通音问。我听说周总理设法保护文教界的一些老先生,估计圣陶先生会在内,也就放心了。我自己则由隔离反省而集中学习,而下干校,又和二十多位同志于1971年初提前放回北京,仿佛做了一场希奇古怪的大梦。这时候虽然仍然受驻机关的军宣队、工宣队管束,已经基本上可以自由行动,于是有一天我就去访问圣陶先生。大概这个时候圣陶先生那里还是很少有客人来吧,看见我非常高兴。寒暄几句之后,他睁大眼睛问我—至今我还记得很清楚—“你是什么罪名 ”我说:“反动学术权威加走资派,双料打倒对象。”圣陶先生叹了口气,半晌不说话。后来互相交换熟人的消息,圣陶先生扳着指头算了会儿说:“我认识的人里边,死了的和下落不明的,十七个。”

圣陶先生和王伯祥先生是幼而同学,长而共事,交情很深。伯祥先生那时候身体不好,在家里很寂寞,圣陶先生常常去看望他,有时候乘公共汽车,有时候步行。二位老人的心情是不难理解的。因此,我也过些时候就去看看圣陶先生,尽管没有多少话要说。

叶圣陶先生不是以书法知名的,可是书以人重,来求墨宝的还是很多。我在上海的时候曾经得到他一副篆书短联。1976年有人送我两张高丽棉纸,我拿去请圣陶先生给我写点什么。他写了两首诗送我,是楷书写的。

这里既有溢美之辞,也有勉励的话,希望我翻译外国名著。我又何尝不想在这方面多做点工作,但是我也跟很多人一样,时间不能完全由自己支配,也就顾不上了。

在这以前,圣陶先生也曾经在我女儿吕霞写的《在抗战中度过的童年》的前边题过一首《洞仙歌》,那些短篇是原先发表在《开明少年》上,后来剪贴成册的。

1977年8月,谢刚主(国祯)先生发起去承德避暑山庄游览,邀请圣陶先生、唐搜同志和我同去,圣陶先生由至善世兄随侍,唐恻同志和我也都有家属陪同。那时候避暑山庄还没有正式开放,游人很少。我们住在文津阁楼下,非常清静。早晚在松林中散步,虽少花香,不乏鸟语。尽管只住了一个星期,但是来去自由,没有多人迎送,也不要讲话和应酬,圣陶先生心情很舒畅,后来还屡次提到。第二年夏天圣陶先生参加政协的视察组去四川,路上患病,回到北京去医院检查出来是胆结石,做了手术,在医院里住了三个多月,健康大受影响。这以后,除1982年到烟台作短期旅行外,就没有再出京了。

我最后一次晤见圣陶先生是1987年9月8日。这一年他的健康情况比较稳定,那一天正好有新华社的老摄影记者邹健东同志来给圣陶先生拍相片,也给我们两人拍了一张合影,圣陶先生兴致很好。11月17日上午我去看望圣陶先生,他因为晚上没睡好,早餐后又睡着了,我没有惊动他。至善有事出去了,我跟满子说说话就出来了。后来我自己闹病,住了一阵子医院,回家休养,一直想去看圣陶先生都因循未去。有一天张志公同志来看我,说起圣陶先生,他说他也好久没去看望了。我们相约过几天去看他老人家。又过了几天,志公在电话里告诉我,圣陶先生又住院了。最近几年,他常常住院,所以我也没放在心上,打算过些时到医院去看他。二月十六日早晨,志公同志来电话,说叶老去世了,我后悔没早去医院。第二天我自己患感冒躺下了,追念往事,做了一副挽联:

交情兼师友,四十八年,立身治事,长仰楷式。

道德寓文章,一千万字,直言曲喻,永溉后生。

概括:吕叔湘先生回忆了叶圣陶先生的哪几件事?

略读任务:吕叔湘《怀念圣陶先生》

1、第一次相见的“老塾师”印象。

2、叶圣陶先生给人看稿一丝不苟,改正笔误,理顺词句,描清标点。

3、为普及汉语言文字和语文教育教学所做大量工作。

4、“文革”期间面临责难与压力,并深切关心朋友安危。

5、给吕叔湘先生送书法作品,并为其子女题诗。

6、和吕叔湘先生一起避暑和视察情形。

7、最后一次见叶圣陶先生,一起拍合影,先生兴致不错。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读