高中语文统编版必修上册12.《拿来主义》(共54张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册12.《拿来主义》(共54张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-29 14:48:03 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

著名作家冯骥才先生到法国访问,在一次欢迎宴会上,外国记者接二连三地向他提问。其中一位记者问:“尊敬的冯先生,贵国改革开放,学习西方资产阶级的东西,你们就不担心变成资本主义吗?”

冯先生回答:“不!人吃了猪肉不会变成猪,吃了牛肉不会变成牛。”他幽默机智的回答,博得满堂喝彩。

是的,我们学习资本主义的东西,不会变成资本主义;继承文化遗产时,只要我们坚持正确的原则,就一定能够有助于新事物的发展,这个原则就是“拿来主义”。那么,什么是拿来主义,为什么要实行拿来主义呢?

让我们一起来看看鲁迅先生给我们的答案。

拿来主义

——鲁迅

解读标题

从标题“拿来主义”可知,本文的体裁应该是哪一类文章?

议论文——杂文(文艺性议论文)

文化常识

杂文,是直接而迅速的反映社会事变或社会倾向的文艺性议论文。

以短小精悍、活泼锋利为主要特点。最基本的表达方式是形象化说理。内容广泛,形式多样,有关社会生活、文化动态、政治事件的杂感、杂谈、随笔都可以归入这一类。

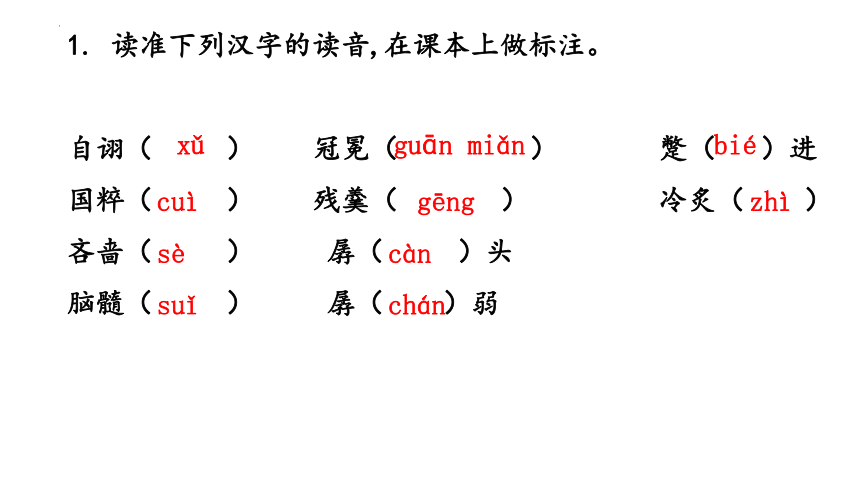

1. 读准下列汉字的读音,在课本上做标注。

自诩( ) 冠冕( ) 蹩( )进

国粹( ) 残羹( ) 冷炙( )

吝啬( ) 孱( )头

脑髓( ) 孱( )弱

xǔ guān miǎn bié

cuì gēng zhì

sè càn

suǐ chán

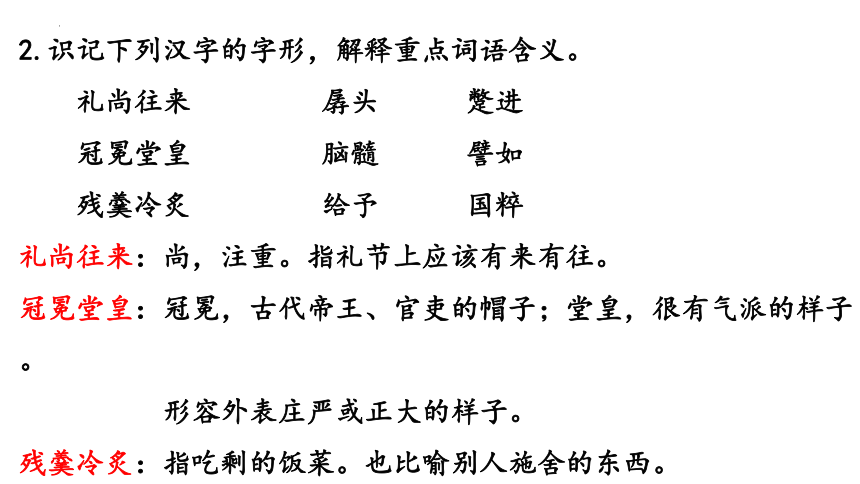

2.识记下列汉字的字形,解释重点词语含义。

礼尚往来 孱头 蹩进

冠冕堂皇 脑髓 譬如

残羹冷炙 给予 国粹

礼尚往来:尚,注重。指礼节上应该有来有往。

冠冕堂皇:冠冕,古代帝王、官吏的帽子;堂皇,很有气派的样子。

形容外表庄严或正大的样子。

残羹冷炙:指吃剩的饭菜。也比喻别人施舍的东西。

作家介绍

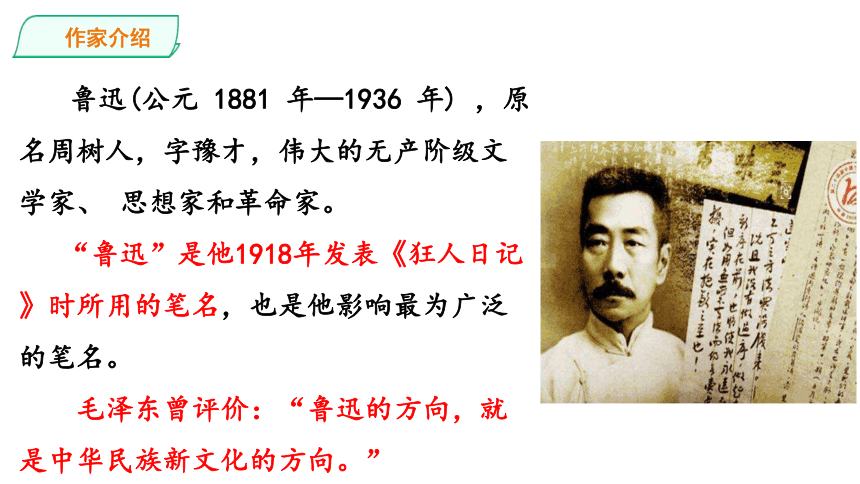

鲁迅(公元 1881 年—1936 年) ,原名周树人,字豫才,伟大的无产阶级文学家、 思想家和革命家。

“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名。

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

作家介绍

鲁迅的作品主要以小说、杂文为主,代表作有:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》等 ;散文集《朝花夕拾》;散文诗集《野草》;杂文集《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续编》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》《且介亭杂文》等。

鲁迅创造了以论理为主,形式灵活的杂文形式,并将之发扬光大。他的杂文论辩犀利,文风多变,毛泽东誉之为“匕首”和“投枪”,深入揭示了当时中国社会方方面面的问题。

1.阅读相关知识,将下面空缺内容填写完整。

鲁迅,原名周樟寿,后改名________,____代伟大的文学家、思想家和革命家。他第一次以“鲁迅”为笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说《_____________》,随后连续发表了《孔乙己》《药》《故乡》等著名小说。其中他的代表作《__________》,成功地塑造了阿Q这一典型人物形象,成为具有世界影响的不朽名著。主要著作有杂文集《华盖集》《_____________》《南腔北调集》等16部,短篇小说集《________》《___________》,散文集《__________》,散文诗集《_______》等。

周树人

现

狂人日记

阿Q正传

且介亭杂文

呐喊

彷徨

朝花夕拾

野草

文化常识

关于《且介亭杂文》

有一段时间,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路的区域,这个地区有“半租界”之称。鲁迅先生因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表愤懑。“且介亭”暗示这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,形象地讽刺了国民党统治下半殖民半封建的黑暗现实。

相关背景

本文写在中华民族灾难深重的年代。日本帝国主义占领我国东北三省之后,妄图进一步占领华北地区,中华民族面临严重危机,而国民党反动政府顽固推行“攘外必先安内”的卖国反共政策,对外出卖国家领土,对内实行反革命的军事“围剿”和文化“围剿”。

文化界的反动文人随之叫嚷“发扬国光”,掀起一股复古主义的逆流,以此来对抗革命文化的传播和发展。由此可见,“媚外”与“复古”二者紧密配合是国民党反动政权和一些反动文人的基本特点。

而一些资产阶级买办文人,甘作“洋奴”和“西崽”,极力鼓吹“全盘西化”完全否定我国的文化传统,以此对抗革命文化。

为了促进革命文化的健康发展,1934年前后在左翼文艺队伍中进行了对文艺大众化和文艺新旧形式等问题的讨论。在讨论中,有些同志受“左”倾机会主义路线影响,认为“采用旧形式”就是“机会主义”,“类似投降”。根据文章内容来看,当时一些青年看到帝国主义对中国的经济文化侵略,出于爱国主义热情和对国家民族前途的关心,对一切外国的东西部有一种恐惧心理。

由此可以看出。当时在如何对待中外文化遗产的问题上,存在着种种错误思潮和糊涂观念。为了揭露和打击敌人,为了澄清认识,鲁迅先生写了这篇《拿来主义》,阐明了马克思主义批判地继承文化遗产的原理和方法,提出了实行“拿来主义”的正确主张。

讨论与研究

1.文章前半部分重在批判“送去主义”,为什么要从“闭关主义”谈起?

(1)二者是血脉相承、衣钵想继的;

(2)都是腐朽、落后、反动的本质的反映。

国民党的“送去主义”与清王朝的“闭关主义”有着内在的历史的联系,而且二者在本质上是一致的。当时清政府以“国情特别”等为借口,盲目排外,与世隔绝,“自己不去,别人也不许来”。使古老的中国处于腐败落后的境地,最终在别人的枪炮面前,不堪一击,“碰了一串钉子”。 再看“送……”,“到现在”,是国民党统治时期,“闭关自守”的“大门”早就没有了,“守”也失去了立足之地,于是由“闭关主义”走向另一个极端“送……”。

2.“送去主义”的表现有哪些?其实质是什么?

列举的是:送古董、送画、送活人。要说明的是,送这些东西,不一定得扣上卖国的帽子,但这决不是正常的文化交流,而是媚外求荣。

“总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了”一句的含义是什么?

答:这一句话是反语,意思是:用活人代替古董并不是什么进步,而是媚外求宠愈演愈烈的一种表现。

“别的且不说罢”

为什么只把锋芒指向学艺方面的几件小事,而不去揭露出卖领土和资源的重大罪行呢?

这一句把所要揭露、论述的范围加以严格的限制,只讲文化上的事。

本文写于1934年6月4日,那时日本帝国主义的魔爪已经伸到了中国东北、华北,国民党政府推行卖国主义政策,变本加厉地出卖国家的领土、资源和主权,确实“成了什么都是‘送去主义’了”。因此,用“别的且不说罢”这样的句子,不仅使论述的范围明确,而且增强了揭露的深刻性。

怎样看待鲁迅对几位绘画大师和京剧艺术家梅兰芳的讽刺?

据柯文辉的《艺术大师刘海粟传》、吴作人等的《徐悲鸿》、梅绍武的《我的父亲梅兰芳》等人物传记及20世纪30年代的一些文史资料介绍:1934年刘海粟一行在柏林巴黎广场普鲁士美术馆举办中国画展极其成功,大长民族志气,“获得无上光荣与极大成功”;1933年,徐悲鸿在西欧举办中国画展,震动了西欧各国艺坛,破除了西方人轻视中国文化艺术的偏见,在世界艺坛上弘扬了祖国的绘画艺术;1935年,梅兰芳应邀访苏演出,这次演出促进了两国人民的友谊,促进了中苏两国之间的文化交流,是爱国之举。

这里也没有非议梅兰芳的意思,而是斥责国民党利用梅去苏联一事欺世惑众、向西方献媚取宠。作者在列举这几个事例时,字里行间充满了辛辣的讽刺、无情的嘲弄和深刻的批判。

鲁迅先生为什么说“送出去,也不算坏事情”?谈谈你的理解。

答:这句话是顺着对方的观点往下说,为了有意识地将敌论引入荒谬的境地,是论证方法中的归谬法的引言部分。

【解析】 作者这里用的是欲抑先扬的写法

目的是得出荒谬的结论。

作者是怎样否定“送去主义”的?

用了什么论证方法?有什么作用?

尼采 中国

自诩是太阳 自诩地大物博

光热无穷 煤矿丰富

只是给予,不想取得 只送去,不拿来

他发疯而死 亡国灭种

类

比

论

证

(“超人哲学”,过分强化个人意志)

(崇洋媚外的民族投降主义)

尼 采

资料链接

弗里德里希·威廉·尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)(1844年—1900年),西方现代哲学大师,德国著名哲学家。西方现代哲学的开创者,同时也是卓越的诗人和散文家。他最早开始批判西方现代社会,然而他的学说在他的时代却没有引起人们重视,直到20 世纪,才激起深远的调门各异的回声。著有《悲剧的诞生》、《查拉斯图拉如是说》、《瞧!这个人》、《上帝之死》等书。

尼采哲学在当时曾经被当作一种“行动哲学”,一种声称要使个人的要求和欲望得到最大限度的发挥的哲学。他的哲学具有傲视一切,批判一切的气势。这正是他的哲学被后现代主义欣赏的重要原因。

合作探究

第4段中“抛来”和“抛给”有何区别?

作者为什么“在这里不想举出实例”?

“抛来”是中性词,施受双方应是平等的,公正的。把无用的东西无代价地施舍,一般不怀不良动机。

“抛给”帝国主义为了自身的利益,把有害的或不需要的东西强加给别人,非要别人接受不可,意在进行经济控制和文化侵略。施受双方是不公正、不平等的,带有主仆歧视和人格侮辱性质。

“不想举出实例”,是因为“抛给”“抛来”的实例比比皆是、不胜枚举,是因为国民党政府对这一点讳莫如深,这样既写出了对卖国政府含蓄锐利的批判,又抒发了作者的愤慨之情。

废枪炮

鸦 片

香 粉

电 影

送来主义

送来主义

英国鸦片,德国废枪炮,法国香粉

美国电影,日本小东西

后果

目的

表现

帝国主义向中国倾销剩余物资进行文

化经济侵略的政策(用鸦片来换取中国的银两)

大受其害,对外国文化的一概排斥

实质:

毒害、 欺骗、 侵略、 掠夺

闭关主义 送去主义 送来主义

特点

实质

态度

先送——还有——

还要送(只送不拿)

磕头贺喜,讨一点

残羹冷炙做奖赏

惧外、锁国

媚外、卖国

抛给、误国

活人替代古董,

显出一点进步

英国的鸦片、美国的电影、德国的废枪炮、法国的香粉、日本的“完全国货”小东西……

比较闭关主义、送去主义、送来主义

自己不去(不送)

别人也不许来(不拿)

给枪炮打开大门后,

碰了一串钉子

朗读课文1-6段,作者提出了哪几个主义?作者对他们什么态度?

学生再读课文,整合信息,绘制表格,区别特点。

如何理解“所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿”?

答:“运用脑髓”是指在实行“拿来主义”时应用自己的大脑去思考。

“放出眼光”是指在实行“拿来主义”时要用自己的眼光去鉴别。

“自己来拿”是指根据自己的需要,完全独立自主地决定要什么、不要什么。

非A

非B

非C

—————

排 除 法

或A或B或C或D

所以D

非闭关主义

非送去主义

非送来主义

模仿排除法,归纳1—7段的论证思路

因果论证

或闭关主义,或送去主义,或听凭送来,或自己来拿

————————

所以,要“自己来拿”

分析拿来主义:第8段

学生朗读,思考:

(1)“大宅子”指什么?

(2)如何对待这所“大宅子”?有哪些人?他们又是怎样的态度和方法?

(3)作者使用了什么论证方法?

写作背景

当时上海《文学》月刊正在讨论如何对待“文学遗产”问题,在讨论中存在着“全盘肯定”和“全盘否定”两种错误倾向。鲁迅感到,由于帝国主义的侵略和反动政府的媚外,造成了民族文化的严重危机。针对这些情况,鲁迅写了两篇文章。一篇是《论“旧形式的采用”》,阐明正确对待古代文化遗产的态度;一篇是《拿来主义》,着重阐明了如何正确对待外国文化的问题。

得了一所大宅子!

本文主要谈如何对待文化遗产的问题,可是这里只字未提“文化遗产”,却只谈什么“大宅子”之类的问题,是不是偏题?

比喻(中外文化遗产)

懦弱无能

害怕继承

拒绝借鉴

(逃避主义)

一是“孱头”式的行为

反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门。

不分好坏

盲目排斥

全盘否定

割断历史

(虚无主义)

二是“昏蛋”式的行为

勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白。

形容词

光线暗。

(视觉)模糊不清。

头脑迷糊;神志不清。

糊涂;迷乱。

崇洋媚外

完全继承

全盘西化

(投降主义)

三是“废物”式的行为

因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接

受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片。

大 宅 子

文 化 遗 产

不敢进门

接受一切

放火烧光

“拿来”!

逃避害怕

全盘否定

辩证吸收

全盘肯定

正确的做法是怎样的?

√

分析拿来主义:第9段

学生朗读,思考:

占有“大宅子”之后,要如何对待对其中的各种东西?

作者使用了什么论证方法?

他“占有,挑选”。

先占有——后挑选。

占有是为了挑选。

占有重要,挑选更重要。

取其精华,弃其糟粕,即批判地继承。这种态度和方法同样适合于本国的文化遗产。

★“拿来主义”者是怎样“挑选”文化遗产的

鱼 翅

鸦 片

姨太太

烟枪

烟灯

大宅子

里的遗产

吃掉

送药房

展览毁掉

走散

喻文化精华部分

喻精华与糟粕共存部分

喻文化中的糟粕部分

一言以蔽之,“拿来主义”者对待文化遗产是:

取其精华

去其糟粕

喻文化中没有价值但可适当保存一点作为反面教材的部分

比喻论证:用比喻者之理去论证被比喻者之理的论证方法。在两事物之间,只需要有类似之点,即可用一事物比喻另一事物,从而论证一个比较抽象的事理。

作用:深入浅出,生动形象地证明观点,使观点更为清晰,读者更易理解。

最后一段的五句话分别回答了哪些问题?

我们究竟应当怎样办/对待文化遗产呢?

(总之,我们要拿来。)

怎样“拿来”/拿来之后应怎样对待呢?

(我们要或使用,或存放,或毁灭。)

“拿来”有何意义/正确对待文化遗产有什么积极作用?

(那么,主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。)

总之,我们要拿来。

我们或使用,或存放,或毁灭。

取其精华,弃其糟粕。

“拿来”主义者的条件/什么样的人才能担当“拿来主义”的大任呢?

(然而首先要这人沉着,勇猛,有辩别,不自私。)

有无别的途径/实行“拿来主义”的重要性和紧迫性何在?

(没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。)

破

立

结

合

“破”,即对错误的思想、言论或行为进行批评或批判。

“立”,即提出正确的主张、观点、看法。

写作特色

(1)破字当头的好处使论述有历史的深度,它是在总结近百年的历史教训的基础上立论的。

(2)从对比中分析问题,有说服力。

(3)先破后立,相得益彰。前者破得越彻底,后者立得越有力;送去主义的危害揭露得越深刻,实行拿来主义的理由越充分。因此,从揭批入手,再转入正面论述,显得水到渠成,立论更鲜明有力。

破

拿来

主义

拿来主义

来源、表现、本质、危害

立

破

立

占有

挑选

论证思路

三种错误态度

使用

存放

毁灭

创新

新人

新文艺

运用脑髓,放出眼光,自己来拿

有思考

有鉴别

有选择

闭关主义

送去主义

送来主义

先破后立

昏蛋

完全否定

孱头

消极逃避

废物

全盘接受

正确态度

话题讨论

近年来,外来文化已经深刻影响到现代人的生活,很多人盲目的崇洋,却淡化了自己的东西。

本文中所列举的现象,在我们当今社会是否存在?对此你有什么看法?

国内时间11月14日,娱乐圈知名造型摄影师陈漫被骂上热搜。她此前为参展 “ Proud of Dignity 2012 ” Lady Dior 巴黎展(以尊严为荣2012,迪奥巴黎展)拍摄的照片存在歧视、丑化中国女性之美的嫌疑,此消息通过网络曝光后,迅速引起了网友的关注。

西北大学现代学院在平安夜组织学生观看孔子等各类中华传统文化宣传片,并称将处分过圣诞节的学生。

曾有报道称 :洋节入侵,圣诞节将成“第二春节”。

对此,你有怎样的看法?

比“过洋节”更需要反思的是,我们对于西方文化仍然习惯于“上纲上线”。即便自己的传统节日早就变了味,也察觉不出问题,在简单粗暴的“非我即敌”逻辑下,很容易对“过洋节”一棍子打死。

洋节来到中国,属于亨廷顿所讲的“文明冲突”范畴。退一步讲,无论洋节入侵是不是足够强势,我们只需要把自己的东西保护好——这才是最应有的态度。自己的传统节日越来越式微,却只怪外来文化太强大,这样的逻辑早已不通。

我们要做的

不是回避、抵制,

而是正视、引导,

“拿来主义”是必要的,但是不能作为一个国家文化实力发展的永恒理念。我们必须知道,“拿来”的最终目的是创新,是使本国文化更加优秀。

只有将西方文化中的先进因素吸收并糅进我们的文化血脉中,才能让中国的传统文化真正做到

守土有责,与时俱进!

文化,让我欢喜让我忧

本文写于20世纪30年代中期,当时中国是半殖民地半封建的社会,现在中国已经是经济大国,拿来主义还有没有现实意义?

请大家联系现实谈谈今天我们该怎样运用“拿来主义”?

2017年5月,来自“一带一路”沿线的20国青年评选出了“中国的新四大发明”:高铁、扫码支付、共享单车和网购。

事实上这四项并非由中国发明,只是在中国推广应用较为领先、对国外影响较大而误传。

高铁

1964年,世界上第一条真正意义上的高速铁路由日本发明。2006,改造后的列车从神户港装船出发前往中国青岛,并转让部分技术予中国,由此开启了中国的高铁时代。

扫码支付

最早一批由移动设备完成的付款发生在1997年的芬兰。扫描的二维码(QR code,也称“快速反应码”)则是1994年由日本DW公司发明。

共享单车

共享单车由荷兰发明。2007年,法国也有单车自由行。

网购

在1979年,英国人麦克·奥德里奇发明了网上购物的概念。

著名作家冯骥才先生到法国访问,在一次欢迎宴会上,外国记者接二连三地向他提问。其中一位记者问:“尊敬的冯先生,贵国改革开放,学习西方资产阶级的东西,你们就不担心变成资本主义吗?”

冯先生回答:“不!人吃了猪肉不会变成猪,吃了牛肉不会变成牛。”他幽默机智的回答,博得满堂喝彩。

是的,我们学习资本主义的东西,不会变成资本主义;继承文化遗产时,只要我们坚持正确的原则,就一定能够有助于新事物的发展,这个原则就是“拿来主义”。那么,什么是拿来主义,为什么要实行拿来主义呢?

让我们一起来看看鲁迅先生给我们的答案。

拿来主义

——鲁迅

解读标题

从标题“拿来主义”可知,本文的体裁应该是哪一类文章?

议论文——杂文(文艺性议论文)

文化常识

杂文,是直接而迅速的反映社会事变或社会倾向的文艺性议论文。

以短小精悍、活泼锋利为主要特点。最基本的表达方式是形象化说理。内容广泛,形式多样,有关社会生活、文化动态、政治事件的杂感、杂谈、随笔都可以归入这一类。

1. 读准下列汉字的读音,在课本上做标注。

自诩( ) 冠冕( ) 蹩( )进

国粹( ) 残羹( ) 冷炙( )

吝啬( ) 孱( )头

脑髓( ) 孱( )弱

xǔ guān miǎn bié

cuì gēng zhì

sè càn

suǐ chán

2.识记下列汉字的字形,解释重点词语含义。

礼尚往来 孱头 蹩进

冠冕堂皇 脑髓 譬如

残羹冷炙 给予 国粹

礼尚往来:尚,注重。指礼节上应该有来有往。

冠冕堂皇:冠冕,古代帝王、官吏的帽子;堂皇,很有气派的样子。

形容外表庄严或正大的样子。

残羹冷炙:指吃剩的饭菜。也比喻别人施舍的东西。

作家介绍

鲁迅(公元 1881 年—1936 年) ,原名周树人,字豫才,伟大的无产阶级文学家、 思想家和革命家。

“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名。

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

作家介绍

鲁迅的作品主要以小说、杂文为主,代表作有:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》等 ;散文集《朝花夕拾》;散文诗集《野草》;杂文集《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续编》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》《且介亭杂文》等。

鲁迅创造了以论理为主,形式灵活的杂文形式,并将之发扬光大。他的杂文论辩犀利,文风多变,毛泽东誉之为“匕首”和“投枪”,深入揭示了当时中国社会方方面面的问题。

1.阅读相关知识,将下面空缺内容填写完整。

鲁迅,原名周樟寿,后改名________,____代伟大的文学家、思想家和革命家。他第一次以“鲁迅”为笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说《_____________》,随后连续发表了《孔乙己》《药》《故乡》等著名小说。其中他的代表作《__________》,成功地塑造了阿Q这一典型人物形象,成为具有世界影响的不朽名著。主要著作有杂文集《华盖集》《_____________》《南腔北调集》等16部,短篇小说集《________》《___________》,散文集《__________》,散文诗集《_______》等。

周树人

现

狂人日记

阿Q正传

且介亭杂文

呐喊

彷徨

朝花夕拾

野草

文化常识

关于《且介亭杂文》

有一段时间,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路的区域,这个地区有“半租界”之称。鲁迅先生因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表愤懑。“且介亭”暗示这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,形象地讽刺了国民党统治下半殖民半封建的黑暗现实。

相关背景

本文写在中华民族灾难深重的年代。日本帝国主义占领我国东北三省之后,妄图进一步占领华北地区,中华民族面临严重危机,而国民党反动政府顽固推行“攘外必先安内”的卖国反共政策,对外出卖国家领土,对内实行反革命的军事“围剿”和文化“围剿”。

文化界的反动文人随之叫嚷“发扬国光”,掀起一股复古主义的逆流,以此来对抗革命文化的传播和发展。由此可见,“媚外”与“复古”二者紧密配合是国民党反动政权和一些反动文人的基本特点。

而一些资产阶级买办文人,甘作“洋奴”和“西崽”,极力鼓吹“全盘西化”完全否定我国的文化传统,以此对抗革命文化。

为了促进革命文化的健康发展,1934年前后在左翼文艺队伍中进行了对文艺大众化和文艺新旧形式等问题的讨论。在讨论中,有些同志受“左”倾机会主义路线影响,认为“采用旧形式”就是“机会主义”,“类似投降”。根据文章内容来看,当时一些青年看到帝国主义对中国的经济文化侵略,出于爱国主义热情和对国家民族前途的关心,对一切外国的东西部有一种恐惧心理。

由此可以看出。当时在如何对待中外文化遗产的问题上,存在着种种错误思潮和糊涂观念。为了揭露和打击敌人,为了澄清认识,鲁迅先生写了这篇《拿来主义》,阐明了马克思主义批判地继承文化遗产的原理和方法,提出了实行“拿来主义”的正确主张。

讨论与研究

1.文章前半部分重在批判“送去主义”,为什么要从“闭关主义”谈起?

(1)二者是血脉相承、衣钵想继的;

(2)都是腐朽、落后、反动的本质的反映。

国民党的“送去主义”与清王朝的“闭关主义”有着内在的历史的联系,而且二者在本质上是一致的。当时清政府以“国情特别”等为借口,盲目排外,与世隔绝,“自己不去,别人也不许来”。使古老的中国处于腐败落后的境地,最终在别人的枪炮面前,不堪一击,“碰了一串钉子”。 再看“送……”,“到现在”,是国民党统治时期,“闭关自守”的“大门”早就没有了,“守”也失去了立足之地,于是由“闭关主义”走向另一个极端“送……”。

2.“送去主义”的表现有哪些?其实质是什么?

列举的是:送古董、送画、送活人。要说明的是,送这些东西,不一定得扣上卖国的帽子,但这决不是正常的文化交流,而是媚外求荣。

“总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了”一句的含义是什么?

答:这一句话是反语,意思是:用活人代替古董并不是什么进步,而是媚外求宠愈演愈烈的一种表现。

“别的且不说罢”

为什么只把锋芒指向学艺方面的几件小事,而不去揭露出卖领土和资源的重大罪行呢?

这一句把所要揭露、论述的范围加以严格的限制,只讲文化上的事。

本文写于1934年6月4日,那时日本帝国主义的魔爪已经伸到了中国东北、华北,国民党政府推行卖国主义政策,变本加厉地出卖国家的领土、资源和主权,确实“成了什么都是‘送去主义’了”。因此,用“别的且不说罢”这样的句子,不仅使论述的范围明确,而且增强了揭露的深刻性。

怎样看待鲁迅对几位绘画大师和京剧艺术家梅兰芳的讽刺?

据柯文辉的《艺术大师刘海粟传》、吴作人等的《徐悲鸿》、梅绍武的《我的父亲梅兰芳》等人物传记及20世纪30年代的一些文史资料介绍:1934年刘海粟一行在柏林巴黎广场普鲁士美术馆举办中国画展极其成功,大长民族志气,“获得无上光荣与极大成功”;1933年,徐悲鸿在西欧举办中国画展,震动了西欧各国艺坛,破除了西方人轻视中国文化艺术的偏见,在世界艺坛上弘扬了祖国的绘画艺术;1935年,梅兰芳应邀访苏演出,这次演出促进了两国人民的友谊,促进了中苏两国之间的文化交流,是爱国之举。

这里也没有非议梅兰芳的意思,而是斥责国民党利用梅去苏联一事欺世惑众、向西方献媚取宠。作者在列举这几个事例时,字里行间充满了辛辣的讽刺、无情的嘲弄和深刻的批判。

鲁迅先生为什么说“送出去,也不算坏事情”?谈谈你的理解。

答:这句话是顺着对方的观点往下说,为了有意识地将敌论引入荒谬的境地,是论证方法中的归谬法的引言部分。

【解析】 作者这里用的是欲抑先扬的写法

目的是得出荒谬的结论。

作者是怎样否定“送去主义”的?

用了什么论证方法?有什么作用?

尼采 中国

自诩是太阳 自诩地大物博

光热无穷 煤矿丰富

只是给予,不想取得 只送去,不拿来

他发疯而死 亡国灭种

类

比

论

证

(“超人哲学”,过分强化个人意志)

(崇洋媚外的民族投降主义)

尼 采

资料链接

弗里德里希·威廉·尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)(1844年—1900年),西方现代哲学大师,德国著名哲学家。西方现代哲学的开创者,同时也是卓越的诗人和散文家。他最早开始批判西方现代社会,然而他的学说在他的时代却没有引起人们重视,直到20 世纪,才激起深远的调门各异的回声。著有《悲剧的诞生》、《查拉斯图拉如是说》、《瞧!这个人》、《上帝之死》等书。

尼采哲学在当时曾经被当作一种“行动哲学”,一种声称要使个人的要求和欲望得到最大限度的发挥的哲学。他的哲学具有傲视一切,批判一切的气势。这正是他的哲学被后现代主义欣赏的重要原因。

合作探究

第4段中“抛来”和“抛给”有何区别?

作者为什么“在这里不想举出实例”?

“抛来”是中性词,施受双方应是平等的,公正的。把无用的东西无代价地施舍,一般不怀不良动机。

“抛给”帝国主义为了自身的利益,把有害的或不需要的东西强加给别人,非要别人接受不可,意在进行经济控制和文化侵略。施受双方是不公正、不平等的,带有主仆歧视和人格侮辱性质。

“不想举出实例”,是因为“抛给”“抛来”的实例比比皆是、不胜枚举,是因为国民党政府对这一点讳莫如深,这样既写出了对卖国政府含蓄锐利的批判,又抒发了作者的愤慨之情。

废枪炮

鸦 片

香 粉

电 影

送来主义

送来主义

英国鸦片,德国废枪炮,法国香粉

美国电影,日本小东西

后果

目的

表现

帝国主义向中国倾销剩余物资进行文

化经济侵略的政策(用鸦片来换取中国的银两)

大受其害,对外国文化的一概排斥

实质:

毒害、 欺骗、 侵略、 掠夺

闭关主义 送去主义 送来主义

特点

实质

态度

先送——还有——

还要送(只送不拿)

磕头贺喜,讨一点

残羹冷炙做奖赏

惧外、锁国

媚外、卖国

抛给、误国

活人替代古董,

显出一点进步

英国的鸦片、美国的电影、德国的废枪炮、法国的香粉、日本的“完全国货”小东西……

比较闭关主义、送去主义、送来主义

自己不去(不送)

别人也不许来(不拿)

给枪炮打开大门后,

碰了一串钉子

朗读课文1-6段,作者提出了哪几个主义?作者对他们什么态度?

学生再读课文,整合信息,绘制表格,区别特点。

如何理解“所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿”?

答:“运用脑髓”是指在实行“拿来主义”时应用自己的大脑去思考。

“放出眼光”是指在实行“拿来主义”时要用自己的眼光去鉴别。

“自己来拿”是指根据自己的需要,完全独立自主地决定要什么、不要什么。

非A

非B

非C

—————

排 除 法

或A或B或C或D

所以D

非闭关主义

非送去主义

非送来主义

模仿排除法,归纳1—7段的论证思路

因果论证

或闭关主义,或送去主义,或听凭送来,或自己来拿

————————

所以,要“自己来拿”

分析拿来主义:第8段

学生朗读,思考:

(1)“大宅子”指什么?

(2)如何对待这所“大宅子”?有哪些人?他们又是怎样的态度和方法?

(3)作者使用了什么论证方法?

写作背景

当时上海《文学》月刊正在讨论如何对待“文学遗产”问题,在讨论中存在着“全盘肯定”和“全盘否定”两种错误倾向。鲁迅感到,由于帝国主义的侵略和反动政府的媚外,造成了民族文化的严重危机。针对这些情况,鲁迅写了两篇文章。一篇是《论“旧形式的采用”》,阐明正确对待古代文化遗产的态度;一篇是《拿来主义》,着重阐明了如何正确对待外国文化的问题。

得了一所大宅子!

本文主要谈如何对待文化遗产的问题,可是这里只字未提“文化遗产”,却只谈什么“大宅子”之类的问题,是不是偏题?

比喻(中外文化遗产)

懦弱无能

害怕继承

拒绝借鉴

(逃避主义)

一是“孱头”式的行为

反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门。

不分好坏

盲目排斥

全盘否定

割断历史

(虚无主义)

二是“昏蛋”式的行为

勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白。

形容词

光线暗。

(视觉)模糊不清。

头脑迷糊;神志不清。

糊涂;迷乱。

崇洋媚外

完全继承

全盘西化

(投降主义)

三是“废物”式的行为

因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接

受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片。

大 宅 子

文 化 遗 产

不敢进门

接受一切

放火烧光

“拿来”!

逃避害怕

全盘否定

辩证吸收

全盘肯定

正确的做法是怎样的?

√

分析拿来主义:第9段

学生朗读,思考:

占有“大宅子”之后,要如何对待对其中的各种东西?

作者使用了什么论证方法?

他“占有,挑选”。

先占有——后挑选。

占有是为了挑选。

占有重要,挑选更重要。

取其精华,弃其糟粕,即批判地继承。这种态度和方法同样适合于本国的文化遗产。

★“拿来主义”者是怎样“挑选”文化遗产的

鱼 翅

鸦 片

姨太太

烟枪

烟灯

大宅子

里的遗产

吃掉

送药房

展览毁掉

走散

喻文化精华部分

喻精华与糟粕共存部分

喻文化中的糟粕部分

一言以蔽之,“拿来主义”者对待文化遗产是:

取其精华

去其糟粕

喻文化中没有价值但可适当保存一点作为反面教材的部分

比喻论证:用比喻者之理去论证被比喻者之理的论证方法。在两事物之间,只需要有类似之点,即可用一事物比喻另一事物,从而论证一个比较抽象的事理。

作用:深入浅出,生动形象地证明观点,使观点更为清晰,读者更易理解。

最后一段的五句话分别回答了哪些问题?

我们究竟应当怎样办/对待文化遗产呢?

(总之,我们要拿来。)

怎样“拿来”/拿来之后应怎样对待呢?

(我们要或使用,或存放,或毁灭。)

“拿来”有何意义/正确对待文化遗产有什么积极作用?

(那么,主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。)

总之,我们要拿来。

我们或使用,或存放,或毁灭。

取其精华,弃其糟粕。

“拿来”主义者的条件/什么样的人才能担当“拿来主义”的大任呢?

(然而首先要这人沉着,勇猛,有辩别,不自私。)

有无别的途径/实行“拿来主义”的重要性和紧迫性何在?

(没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。)

破

立

结

合

“破”,即对错误的思想、言论或行为进行批评或批判。

“立”,即提出正确的主张、观点、看法。

写作特色

(1)破字当头的好处使论述有历史的深度,它是在总结近百年的历史教训的基础上立论的。

(2)从对比中分析问题,有说服力。

(3)先破后立,相得益彰。前者破得越彻底,后者立得越有力;送去主义的危害揭露得越深刻,实行拿来主义的理由越充分。因此,从揭批入手,再转入正面论述,显得水到渠成,立论更鲜明有力。

破

拿来

主义

拿来主义

来源、表现、本质、危害

立

破

立

占有

挑选

论证思路

三种错误态度

使用

存放

毁灭

创新

新人

新文艺

运用脑髓,放出眼光,自己来拿

有思考

有鉴别

有选择

闭关主义

送去主义

送来主义

先破后立

昏蛋

完全否定

孱头

消极逃避

废物

全盘接受

正确态度

话题讨论

近年来,外来文化已经深刻影响到现代人的生活,很多人盲目的崇洋,却淡化了自己的东西。

本文中所列举的现象,在我们当今社会是否存在?对此你有什么看法?

国内时间11月14日,娱乐圈知名造型摄影师陈漫被骂上热搜。她此前为参展 “ Proud of Dignity 2012 ” Lady Dior 巴黎展(以尊严为荣2012,迪奥巴黎展)拍摄的照片存在歧视、丑化中国女性之美的嫌疑,此消息通过网络曝光后,迅速引起了网友的关注。

西北大学现代学院在平安夜组织学生观看孔子等各类中华传统文化宣传片,并称将处分过圣诞节的学生。

曾有报道称 :洋节入侵,圣诞节将成“第二春节”。

对此,你有怎样的看法?

比“过洋节”更需要反思的是,我们对于西方文化仍然习惯于“上纲上线”。即便自己的传统节日早就变了味,也察觉不出问题,在简单粗暴的“非我即敌”逻辑下,很容易对“过洋节”一棍子打死。

洋节来到中国,属于亨廷顿所讲的“文明冲突”范畴。退一步讲,无论洋节入侵是不是足够强势,我们只需要把自己的东西保护好——这才是最应有的态度。自己的传统节日越来越式微,却只怪外来文化太强大,这样的逻辑早已不通。

我们要做的

不是回避、抵制,

而是正视、引导,

“拿来主义”是必要的,但是不能作为一个国家文化实力发展的永恒理念。我们必须知道,“拿来”的最终目的是创新,是使本国文化更加优秀。

只有将西方文化中的先进因素吸收并糅进我们的文化血脉中,才能让中国的传统文化真正做到

守土有责,与时俱进!

文化,让我欢喜让我忧

本文写于20世纪30年代中期,当时中国是半殖民地半封建的社会,现在中国已经是经济大国,拿来主义还有没有现实意义?

请大家联系现实谈谈今天我们该怎样运用“拿来主义”?

2017年5月,来自“一带一路”沿线的20国青年评选出了“中国的新四大发明”:高铁、扫码支付、共享单车和网购。

事实上这四项并非由中国发明,只是在中国推广应用较为领先、对国外影响较大而误传。

高铁

1964年,世界上第一条真正意义上的高速铁路由日本发明。2006,改造后的列车从神户港装船出发前往中国青岛,并转让部分技术予中国,由此开启了中国的高铁时代。

扫码支付

最早一批由移动设备完成的付款发生在1997年的芬兰。扫描的二维码(QR code,也称“快速反应码”)则是1994年由日本DW公司发明。

共享单车

共享单车由荷兰发明。2007年,法国也有单车自由行。

网购

在1979年,英国人麦克·奥德里奇发明了网上购物的概念。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读