高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第10课 辽宋夏金元的统治 课件(共30张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第10课 辽宋夏金元的统治 课件(共30张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第10课

辽夏金元的统治

学习目标:了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设; 认识中华民族发展的多元性; 认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

添加文本

贰

叁

壹

契丹建辽

党项族建立西夏

金朝入主中原

从蒙古崛起到元朝统一

肆

目

录

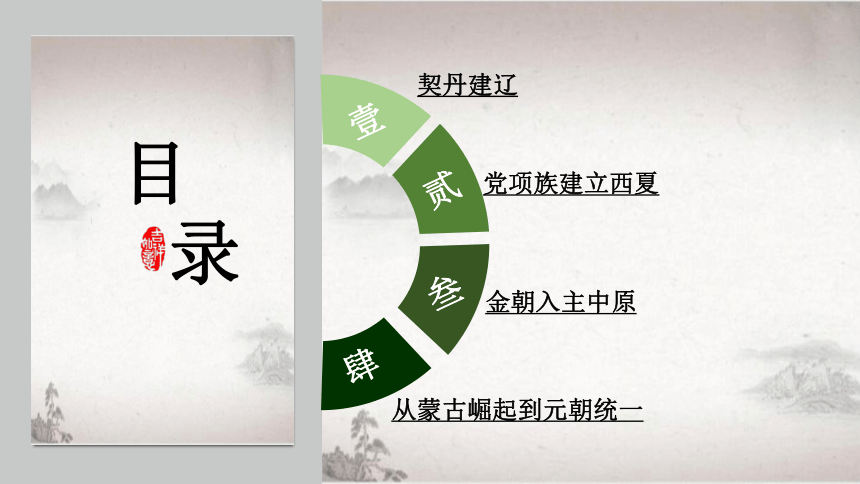

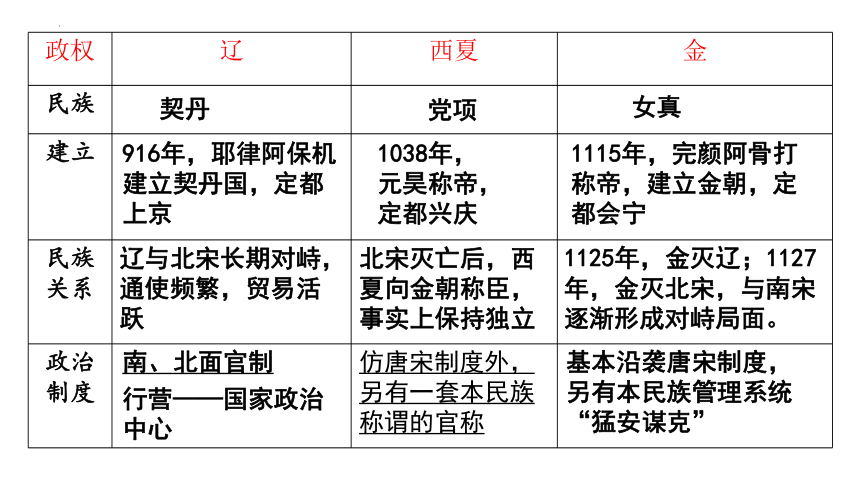

政权 辽 西夏 金

民族

建立

民族关系 1125年,金灭辽;1127年,金灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。

政治制度

契丹

916年,耶律阿保机建立契丹国,定都上京

辽与北宋长期对峙,通使频繁,贸易活跃

南、北面官制

党项

1038年,元昊称帝,定都兴庆

北宋灭亡后,西夏向金朝称臣,事实上保持独立

仿唐宋制度外,另有一套本民族称谓的官称

女真

1115年,完颜阿骨打称帝,建立金朝,定都会宁

基本沿袭唐宋制度,另有本民族管理系统“猛安谋克”

行营——国家政治中心

一、契丹建辽

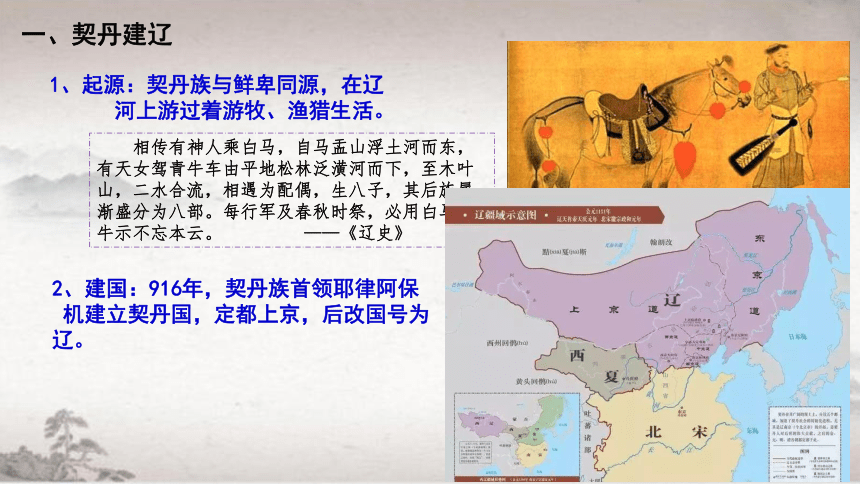

1、起源:契丹族与鲜卑同源,在辽

河上游过着游牧、渔猎生活。

2、建国:916年,契丹族首领耶律阿保

机建立契丹国,定都上京,后改国号为辽。

相传有神人乘白马,自马盂山浮土河而东,有天女驾青牛车由平地松林泛潢河而下,至木叶山,二水合流,相遇为配偶,生八子,其后族属渐盛分为八部。每行军及春秋时祭,必用白马青牛示不忘本云。 ——《辽史》

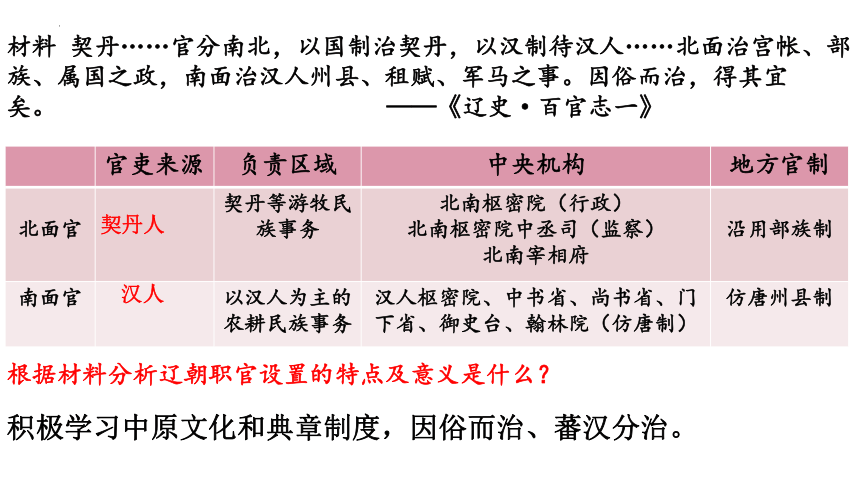

材料 契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。 ——《辽史·百官志一》

根据材料分析辽朝职官设置的特点及意义是什么?

官吏来源 负责区域 中央机构 地方官制

北面官 契丹等游牧民族事务 北南枢密院(行政) 北南枢密院中丞司(监察) 北南宰相府

沿用部族制

南面官 以汉人为主的农耕民族事务 汉人枢密院、中书省、尚书省、门下省、御史台、翰林院(仿唐制) 仿唐州县制

汉人

契丹人

积极学习中原文化和典章制度,因俗而治、蕃汉分治。

一、契丹建辽

(1)职官设置分为南、北面官。

3、统治:

材料1:契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。 ——《辽史 百官志一》

(南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,北面官负责契丹等游牧民族事务。)

材料2:胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——余靖《武溪集》卷18《契丹官仪》

★问题探究:材料1反映了辽朝职官设置的特点是什么?并简析其影响。

1、特点:“因地制宜”、 因俗而治,形成南北两套行政机制北面官职权高于南面官,借鉴汉族政治制度,保持了契丹族习俗。

2、影响:缓和民族矛盾,推动民族交流与融合;稳定社会秩序,巩固了辽的统治;推动辽朝封建化进程和社会经济的发展;为后世提供了借鉴

一、契丹建辽

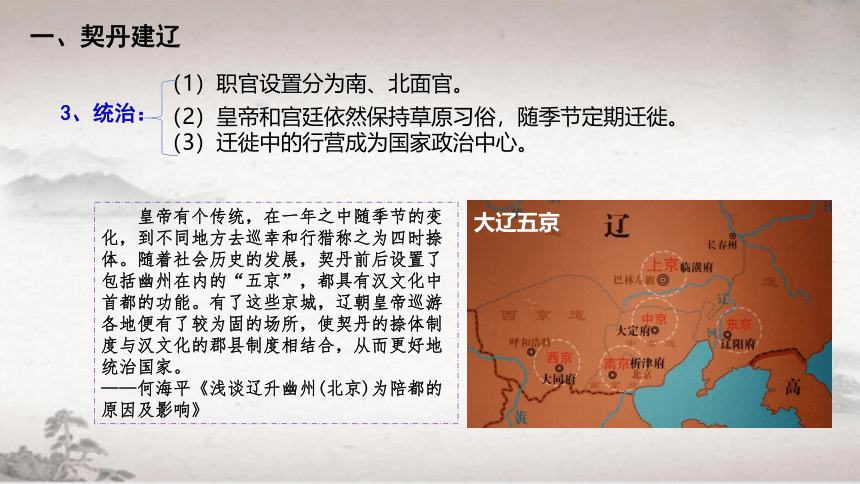

3、统治:

(2)皇帝和宫廷依然保持草原习俗,随季节定期迁徙。

(3)迁徙中的行营成为国家政治中心。

(1)职官设置分为南、北面官。

大辽五京

皇帝有个传统,在一年之中随季节的变化,到不同地方去巡幸和行猎称之为四时捺体。随着社会历史的发展,契丹前后设置了包括幽州在内的“五京”,都具有汉文化中首都的功能。有了这些京城,辽朝皇帝巡游各地便有了较为固的场所,使契丹的捺体制度与汉文化的郡县制度相结合,从而更好地统治国家。

——何海平《浅谈辽升幽州(北京)为陪都的原因及影响》

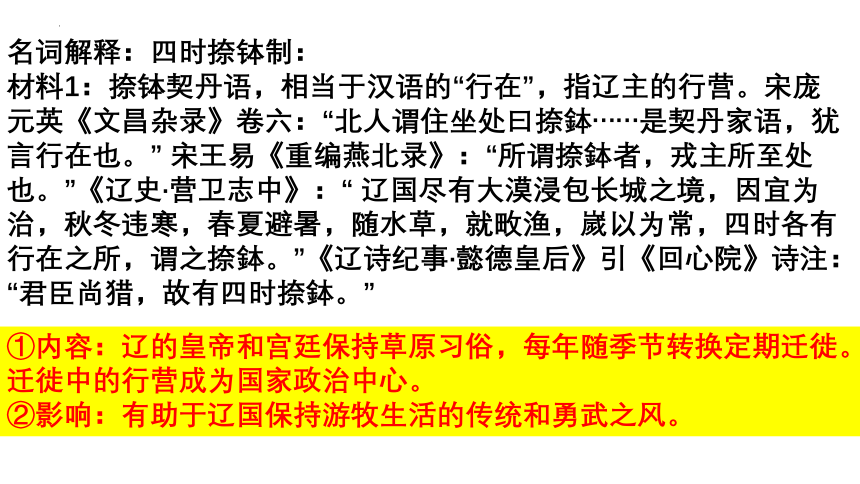

名词解释:四时捺钵制:

材料1:捺钵契丹语,相当于汉语的“行在”,指辽主的行营。宋庞元英《文昌杂录》卷六:“北人谓住坐处曰捺鉢……是契丹家语,犹言行在也。” 宋王易《重编燕北录》:“所谓捺鉢者,戎主所至处也。”《辽史·营卫志中》:“ 辽国尽有大漠浸包长城之境,因宜为治,秋冬违寒,春夏避暑,随水草,就畋渔,嵗以为常,四时各有行在之所,谓之捺鉢。”《辽诗纪事·懿德皇后》引《回心院》诗注:“君臣尚猎,故有四时捺鉢。”

①内容:辽的皇帝和宫廷保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

②影响:有助于辽国保持游牧生活的传统和勇武之风。

一、契丹建辽

宋辽为兄凡有弟之国,辽圣宗年幼,称宋真宗为兄, 后世仍以齿论。

宋辽以白沟河为界(辽放弃瀛、莫二州),双方 撤兵;此后越界盗贼逃犯,彼此不得停匿;两朝沿边城池,一切如常,不得创筑城隍。

宋每年向辽提供“助军旅之费”银十万两,绢二十万匹,至雄州交割。

双方于边境设置榷场,开展互市贸易。

4、

1、

2、

3、

澶渊之盟

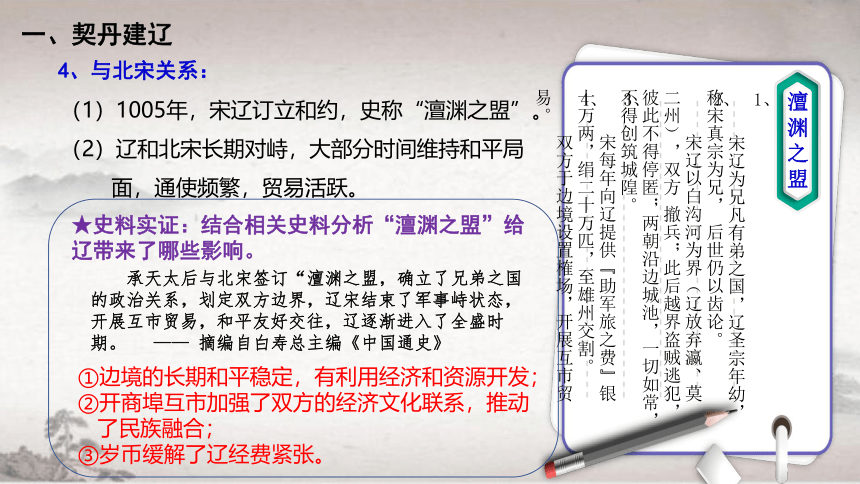

4、与北宋关系:

(1)1005年,宋辽订立和约,史称“澶渊之盟”。

(2)辽和北宋长期对峙,大部分时间维持和平局

面,通使频繁,贸易活跃。

承天太后与北宋签订“澶渊之盟,确立了兄弟之国的政治关系,划定双方边界,辽宋结束了军事峙状态,开展互市贸易,和平友好交往,辽逐渐进入了全盛时期。 —— 摘编自白寿总主编《中国通史》

★史料实证:结合相关史料分析“澶渊之盟”给辽带来了哪些影响。

①边境的长期和平稳定,有利用经济和资源开发;②开商埠互市加强了双方的经济文化联系,推动

了民族融合;

③岁币缓解了辽经费紧张。

二、党项族建立西夏

1、起源:党项族是古代羌人的分支,唐末形

成边疆藩镇,宋初仍保持半独立。

2、建国:1038年,党项首领元昊脱离宋朝称

帝,定都兴庆府,国号大夏,史称西夏

党项羌……汉西羌之别种也。魏、晋之后,西羌微弱,或臣中国,或窜山野。自周氏灭宕(tàn)昌、邓至后,党项始强。——《旧唐书》

3、统治:制度基本模仿北宋,中央 机构除汉式官称外,同时有一套本民

族称谓的官称。

4、与北宋关系:西夏与北宋达成和议,西夏保持帝号,同时 向北宋称

臣,北宋每 年给西夏财物。

二、党项族建立西夏

李仁孝(1124年1193年),即西夏仁宗,在位期间重用文化程度较高的党项和汉族大臣主持国政,尊崇儒学,大修孔庙及尊奉孔子为文宣帝,建立翰林学士院,编历朝实录。天盛年间,颁行法典《天盛年改新律令》。其统治期间为西夏的盛世,也是金国、南宋的盛世,三国之间战争甚少。各汗国羡慕西夏之强盛,纷纷朝贡。西夏文化臻于鼎盛,为党项文化写下光辉灿烂的一页。

—— 摘编自白寿主编《中国通史》

三、金朝入主中原

1、起源:女真活动于黑龙江、松花江流域,以农业、狩猎、畜牧为生。

2、建国:1114年,完颜阿骨打举兵反辽,次年称帝,建立金朝,定都会宁府。

其地则至契丹东北隅,土多林木,田宜麻谷,以耕凿为业,不事蚕桑……其人则耐寒,忍饥,不惮辛苦。食生物,勇悍而不畏死……善骑,上下崖壁如飞。 济江不用舟楫,浮马而渡,精射猎……其俗依山谷 而居,联木为栅,屋高数尺,无瓦,覆以木板,或以桦皮,或以草绸缪之。 ——【宋】徐梦莘《三朝北盟会编》

3、迁都:1153年迁都燕京,改名中都。

4、与宋关系:1127年,“靖康之变”灭掉北宋。1141年,与南宋签订绍兴和议,形成对峙关系。

三、金朝入主中原

4、统治:

“猛安谋克”

①性质:女真族的军事和社会组织单位。

②职能:平时耕作,战时选拔丁壮出征。

完颜阿骨打称帝前,顺应女真族历史发展趋势,于1114年改造原有的社会组织。突破血缘关系,规定以户为计算单位,以300户为一谋克,设百夫长为首领。十谋克为一猛安,设千夫长为首领。这是“壮者皆兵”“兵民合一”的制度。猛安谋克既是军事组织,又是地方行政组织,是一种“寓兵于民” 制度。战时出征,自备武装粮响,是征兵制在人类社会早期的一种反映。这种制度既保持了本民族传统又兼顾了新贵族利益,为整个国家开创了稳定的系统管理体系。—— 摘编自程妮娜《金代政治制度史研究》等

★史料实证:根据史料并结合所学,概括猛安谋克的特点,并分析其作用。

③特点:既是军事组织又是行政组织;兵民合(或寓兵于民或全民兵)

④作用:保持了女真族的历史传统,又兼顾了军功新贵族利益;提高了军事实力;开创了辽政权稳定的管理体系;促进了女真族社会的发展;为灭辽和北宋奠定了基础

(1)基本沿袭唐宋制度,同时保持一套女真族管理系统——“猛安谋克”。

(2)大定之治:12世纪后期金世宗在位,政治稳定,经济繁荣,进入鼎盛时期。

5、衰落:受北方游牧民族袭扰,猛安谋克日益腐化,统治逐渐衰落。

三、金朝入主中原

4、统治:

(1)基本沿袭唐宋制度,同时保持一套女真族管理系统——“猛安谋克”。

当此之时,群臣守职,上下相安,家给人足,仓廪有余,刑部岁断死罪,或十七人,或二十人,号称‘小尧舜’,此其效验也。——《金史·世宗纪》

政权 辽 西夏 金

民族

建立

民族关系 1125年,金灭辽;1127年,金灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。

政治制度

契丹

916年,耶律阿保机建立契丹国,定都上京

辽与北宋长期对峙,通使频繁,贸易活跃

南、北面官制

党项

1038年,元昊称帝,定都兴庆

北宋灭亡后,西夏向金朝称臣,事实上保持独立

仿唐宋制度外,另有一套本民族称谓的官称

女真

1115年,完颜阿骨打称帝,建立金朝,定都会宁

基本沿袭唐宋制度,另有本民族管理系统“猛安谋克”

行营——国家政治中心

四、从蒙古崛起到元朝统一

(1)建国:1206年,漠北蒙古族首领铁木真统一草原各部,建立蒙古汗国,被尊为“成吉思汗”。

(2)扩张:

①先后灭掉西辽、西夏和金朝,收复吐蕃诸部,兼并云南大理。

②远征到中亚、西亚、东欧地区,建立四大汗国,名义上尊元朝为宗主国。

1、蒙古崛起

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

——文天祥《过零丁洋》

2、元朝统一

(1)元朝建立:1271年,忽必烈定国号为大元,定都大都。

(2)统一:1276年,占领南宋都城临安,1279年在崖山海战击败南宋余部,完成统一。

四、从蒙古崛起到元朝统一

四、从蒙古崛起到元朝统一

3、统治

(1)修筑驿道,设立驿站,分设急递铺。

以元大都为中心,全国范围内形成了贯通东西南北的、较为发达的交通网络。元代专门负驿站马匹、食物的被称为站户,中原汉地由汉人充任站户,而草原地区的站户由牧民承担,东北森林、冰雪地带则用狗站。元代除驿站之外,还有急递铺、运输货物的递运站。元朝政府建立驿站,虽然是为了“通达边情、布宣号令”,但客观上加强了全国各地的联系,促进了经济、文化的交流 。

——摘编自乌云高娃《元代驿站、馆的建设及经济文化交流》

作用:有利于加强中央集权,维护国家统一促进了交通运输发展,推动了各地区、各民族经济文化交流;有利于商品经济繁荣和对外贸易发展。

(2)地方管理

四、从蒙古崛起到元朝统一

3、统治

(1)修筑驿道,设立驿站,分设急递铺。

★自主学习:结合地图和所学,指出元朝是如何加强对地方管理以及巩固边疆稳定的。

①实行行省制度。

②吐蕃地区,由直属中央政府的宣政院进行管理。

③西域,北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务。

④设澎湖巡检司,履行行政管理职能,以经略台湾。

四、从蒙古崛起到元朝统一

★历史解释:阅读相关材料结合所学,从行省的职权、特点、与中央关系,影响方面说明“元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态”。

材料3:无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,……明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

材料1:元朝的行省“凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”。

——《元史·百官志七》

材料2:元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。——李怀孔《中国古代行政制度史》

材料4:元朝所设的十个行省当中,岭北、辽阳、甘肃、云南、湖广等都是少数民族聚居区。行省制度的确立,无疑将中央政府的行政管辖范围进一步扩展到了边远地区,加强了中央和地方、中原和边疆的联系——段红云《略论元朝的统治政策对中国民族发展的意义》

统领地方财政、军事、行政等权力

①犬牙交错原则;②双重性(中央派出机构,地方最高机构);③集权与分权结合;④行省权大而不专。

1、职权:

2、特点:

4、意义:

①权力集中,提高行政效率。②有利于实现中央对地方的控制,加强中央集权。③有利于增强民族交融和巩固统一多民族国家的发展。④为后世行政区划奠定基础

①中央直接掌握主要军队,官吏任用等权力;②行省执行权力受中央的节制

3、与中央关系:

地方制度的发展趋势:

【知识拓展】

中央权力日益加强,地方权力削弱,中央对地方的控制加强。

四、从蒙古崛起到元朝统一

第1等

蒙古人

第2等

第3等

第4等

色目人

汉人

南人

4、民族政策

——“四等人制”

元世祖时,明令把全国人分为四等:第一等是蒙古人,第二等是色目人,第三等是汉人,第四等是南人。这四等人在政治待遇、法律地位、经济负担以及其他权利义务上都有种种不平等的规定。

—— 摘编自朱绍侯、张海、齐涛主编《中国古代史》

(1)目的:保障蒙古贵族的统治利益

(2)评价:①民族矛盾更加尖锐,后期阶级矛盾日益严重加速的元朝的灭亡。②民族间的交往和交融进一步发展;

★自主学习:根据材料结合所学知识说说四等人制的目的及评价?

材料3:它(中华民族)的主流是由许许多 多分散孤立存在的民族单位,经过接触、 混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。

—— 费孝通 《中华民族的多元一体格局》

【素养提升】

★根据材料并结合所学,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用

材料1:(辽)承天太后多次以诏旨倡导忠、孝、节、义等封建意识形态和行为规范,改变游牧民族中贵壮贱老、别籍异居、收母执嫂的传统,在意识形态和思想文化的深层次上,辽与中原已十分接近。

——摘编自白寿总主编《中国通史》

材料2:(金)世宗即位后,与南宋修好,重签和议在宋边境开设贸易市场同时,打破重用皇室子弟的旧例,破格重用北方的汉人和契丹人。……下令以女真字译经史,陆续译出《史记》《孟子》等多部古书。

—— 摘编自吴风霞《金代兴学与教育发展》

1、各民族政权之间有战争,但和平交往是主流。

2、少数民族政权多向中原政权学习政治制度、思想文化,各

民族更在发展中相互学习、交融。

3、不断交融的各民族共同建设了“中国”,共同创造了灿烂

的中华文化。

元朝实现了全中国的统一 ,“中国”一词的地域意义突破九州而演变为十一行省 ,人民意义突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族,其文化意义演变为农耕文化和草原文化兼有。而其最重大的变化,乃是“中国”主权行使,可以是汉族政权,也可以是少数民族和汉人的联合政权。元朝同时承认了辽、宋、金“各与正统”的地位。

——摘编自何志虎《“中国观”在元代的转换》等

“幅员”之大——从政权并立到全国统一

“民族”之大——从多元竞争到中华一体

“文明”之大——从碰撞交融到多元一体

辽夏金元的统治

二、多民族国家统一

—元的统治

一、多民族政权并立

—辽夏金的统治

1、政权建立

2、制度建设

1、建立与统一

2、巩固统一

驿站制度

行省制度

边疆管理

民族政策

3、元的灭亡

从“小中国”到“大中国”

【课堂小结】

(契丹)辽

(党项)西夏

(女真)金

(蒙古)元

1、都是少数民族建立的政权

2、都保留本民族特色的同时学习借鉴中原文化

3、都促进经济文化交流,促进民族交融

4、都促进了边疆开发,促进多民族国家的发展

【课堂练习】

1.《辽史·百官志一》:“契丹…官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治州县、租赋、军马之事。”契丹采取“一国两制”主要是因为

A.契丹族与汉族风俗习惯不同

B.契丹与汉族的民族矛盾尖锐

C.境内政治经济发展不平衡

D.皇帝与汉族官僚谋求妥协

C

2.它是女真族完颜部建立的一种军政合一、兵农合一的基本社会组织。它便于统治者控制全国,也加深了本民族的封建化,推动了本朝社会的发展。它是

A.南北面官制度

B.猛安谋克制度

C.保甲制

D.三省六部制

B

3.中国古代政区划界存在着犬牙交错和山川形便(依据山川走势)两条相互对立的主要原则,往往同时并用。但越到后来,前一原则越占上风。这一变化主要表明

A.犬牙交错更便于进行军事防御

B.山川走势随岁月发生巨大改变

C.不同区域间经济文化联系密切

D.中央政府对地方控制逐渐加强

D

4.元朝实行“四等人制”,人为的将境内各族人民划分为四个等级,下列关于“四等人制”的评价不正确的是

A.加强了各族间的交往与联系,促进统一多民族国家的发展,推动中华民族的形成

B.促进了对边疆地区的进一步管理与开发,有利于民族交融

C.区别对待的民族政策容易激化矛盾,不利于统治,是元朝最终覆亡的重要原因之一

D.实质是民族分化和民族歧视政策,没有任何积极作用可言

D

第10课

辽夏金元的统治

学习目标:了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设; 认识中华民族发展的多元性; 认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

添加文本

贰

叁

壹

契丹建辽

党项族建立西夏

金朝入主中原

从蒙古崛起到元朝统一

肆

目

录

政权 辽 西夏 金

民族

建立

民族关系 1125年,金灭辽;1127年,金灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。

政治制度

契丹

916年,耶律阿保机建立契丹国,定都上京

辽与北宋长期对峙,通使频繁,贸易活跃

南、北面官制

党项

1038年,元昊称帝,定都兴庆

北宋灭亡后,西夏向金朝称臣,事实上保持独立

仿唐宋制度外,另有一套本民族称谓的官称

女真

1115年,完颜阿骨打称帝,建立金朝,定都会宁

基本沿袭唐宋制度,另有本民族管理系统“猛安谋克”

行营——国家政治中心

一、契丹建辽

1、起源:契丹族与鲜卑同源,在辽

河上游过着游牧、渔猎生活。

2、建国:916年,契丹族首领耶律阿保

机建立契丹国,定都上京,后改国号为辽。

相传有神人乘白马,自马盂山浮土河而东,有天女驾青牛车由平地松林泛潢河而下,至木叶山,二水合流,相遇为配偶,生八子,其后族属渐盛分为八部。每行军及春秋时祭,必用白马青牛示不忘本云。 ——《辽史》

材料 契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。 ——《辽史·百官志一》

根据材料分析辽朝职官设置的特点及意义是什么?

官吏来源 负责区域 中央机构 地方官制

北面官 契丹等游牧民族事务 北南枢密院(行政) 北南枢密院中丞司(监察) 北南宰相府

沿用部族制

南面官 以汉人为主的农耕民族事务 汉人枢密院、中书省、尚书省、门下省、御史台、翰林院(仿唐制) 仿唐州县制

汉人

契丹人

积极学习中原文化和典章制度,因俗而治、蕃汉分治。

一、契丹建辽

(1)职官设置分为南、北面官。

3、统治:

材料1:契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。 ——《辽史 百官志一》

(南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,北面官负责契丹等游牧民族事务。)

材料2:胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——余靖《武溪集》卷18《契丹官仪》

★问题探究:材料1反映了辽朝职官设置的特点是什么?并简析其影响。

1、特点:“因地制宜”、 因俗而治,形成南北两套行政机制北面官职权高于南面官,借鉴汉族政治制度,保持了契丹族习俗。

2、影响:缓和民族矛盾,推动民族交流与融合;稳定社会秩序,巩固了辽的统治;推动辽朝封建化进程和社会经济的发展;为后世提供了借鉴

一、契丹建辽

3、统治:

(2)皇帝和宫廷依然保持草原习俗,随季节定期迁徙。

(3)迁徙中的行营成为国家政治中心。

(1)职官设置分为南、北面官。

大辽五京

皇帝有个传统,在一年之中随季节的变化,到不同地方去巡幸和行猎称之为四时捺体。随着社会历史的发展,契丹前后设置了包括幽州在内的“五京”,都具有汉文化中首都的功能。有了这些京城,辽朝皇帝巡游各地便有了较为固的场所,使契丹的捺体制度与汉文化的郡县制度相结合,从而更好地统治国家。

——何海平《浅谈辽升幽州(北京)为陪都的原因及影响》

名词解释:四时捺钵制:

材料1:捺钵契丹语,相当于汉语的“行在”,指辽主的行营。宋庞元英《文昌杂录》卷六:“北人谓住坐处曰捺鉢……是契丹家语,犹言行在也。” 宋王易《重编燕北录》:“所谓捺鉢者,戎主所至处也。”《辽史·营卫志中》:“ 辽国尽有大漠浸包长城之境,因宜为治,秋冬违寒,春夏避暑,随水草,就畋渔,嵗以为常,四时各有行在之所,谓之捺鉢。”《辽诗纪事·懿德皇后》引《回心院》诗注:“君臣尚猎,故有四时捺鉢。”

①内容:辽的皇帝和宫廷保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

②影响:有助于辽国保持游牧生活的传统和勇武之风。

一、契丹建辽

宋辽为兄凡有弟之国,辽圣宗年幼,称宋真宗为兄, 后世仍以齿论。

宋辽以白沟河为界(辽放弃瀛、莫二州),双方 撤兵;此后越界盗贼逃犯,彼此不得停匿;两朝沿边城池,一切如常,不得创筑城隍。

宋每年向辽提供“助军旅之费”银十万两,绢二十万匹,至雄州交割。

双方于边境设置榷场,开展互市贸易。

4、

1、

2、

3、

澶渊之盟

4、与北宋关系:

(1)1005年,宋辽订立和约,史称“澶渊之盟”。

(2)辽和北宋长期对峙,大部分时间维持和平局

面,通使频繁,贸易活跃。

承天太后与北宋签订“澶渊之盟,确立了兄弟之国的政治关系,划定双方边界,辽宋结束了军事峙状态,开展互市贸易,和平友好交往,辽逐渐进入了全盛时期。 —— 摘编自白寿总主编《中国通史》

★史料实证:结合相关史料分析“澶渊之盟”给辽带来了哪些影响。

①边境的长期和平稳定,有利用经济和资源开发;②开商埠互市加强了双方的经济文化联系,推动

了民族融合;

③岁币缓解了辽经费紧张。

二、党项族建立西夏

1、起源:党项族是古代羌人的分支,唐末形

成边疆藩镇,宋初仍保持半独立。

2、建国:1038年,党项首领元昊脱离宋朝称

帝,定都兴庆府,国号大夏,史称西夏

党项羌……汉西羌之别种也。魏、晋之后,西羌微弱,或臣中国,或窜山野。自周氏灭宕(tàn)昌、邓至后,党项始强。——《旧唐书》

3、统治:制度基本模仿北宋,中央 机构除汉式官称外,同时有一套本民

族称谓的官称。

4、与北宋关系:西夏与北宋达成和议,西夏保持帝号,同时 向北宋称

臣,北宋每 年给西夏财物。

二、党项族建立西夏

李仁孝(1124年1193年),即西夏仁宗,在位期间重用文化程度较高的党项和汉族大臣主持国政,尊崇儒学,大修孔庙及尊奉孔子为文宣帝,建立翰林学士院,编历朝实录。天盛年间,颁行法典《天盛年改新律令》。其统治期间为西夏的盛世,也是金国、南宋的盛世,三国之间战争甚少。各汗国羡慕西夏之强盛,纷纷朝贡。西夏文化臻于鼎盛,为党项文化写下光辉灿烂的一页。

—— 摘编自白寿主编《中国通史》

三、金朝入主中原

1、起源:女真活动于黑龙江、松花江流域,以农业、狩猎、畜牧为生。

2、建国:1114年,完颜阿骨打举兵反辽,次年称帝,建立金朝,定都会宁府。

其地则至契丹东北隅,土多林木,田宜麻谷,以耕凿为业,不事蚕桑……其人则耐寒,忍饥,不惮辛苦。食生物,勇悍而不畏死……善骑,上下崖壁如飞。 济江不用舟楫,浮马而渡,精射猎……其俗依山谷 而居,联木为栅,屋高数尺,无瓦,覆以木板,或以桦皮,或以草绸缪之。 ——【宋】徐梦莘《三朝北盟会编》

3、迁都:1153年迁都燕京,改名中都。

4、与宋关系:1127年,“靖康之变”灭掉北宋。1141年,与南宋签订绍兴和议,形成对峙关系。

三、金朝入主中原

4、统治:

“猛安谋克”

①性质:女真族的军事和社会组织单位。

②职能:平时耕作,战时选拔丁壮出征。

完颜阿骨打称帝前,顺应女真族历史发展趋势,于1114年改造原有的社会组织。突破血缘关系,规定以户为计算单位,以300户为一谋克,设百夫长为首领。十谋克为一猛安,设千夫长为首领。这是“壮者皆兵”“兵民合一”的制度。猛安谋克既是军事组织,又是地方行政组织,是一种“寓兵于民” 制度。战时出征,自备武装粮响,是征兵制在人类社会早期的一种反映。这种制度既保持了本民族传统又兼顾了新贵族利益,为整个国家开创了稳定的系统管理体系。—— 摘编自程妮娜《金代政治制度史研究》等

★史料实证:根据史料并结合所学,概括猛安谋克的特点,并分析其作用。

③特点:既是军事组织又是行政组织;兵民合(或寓兵于民或全民兵)

④作用:保持了女真族的历史传统,又兼顾了军功新贵族利益;提高了军事实力;开创了辽政权稳定的管理体系;促进了女真族社会的发展;为灭辽和北宋奠定了基础

(1)基本沿袭唐宋制度,同时保持一套女真族管理系统——“猛安谋克”。

(2)大定之治:12世纪后期金世宗在位,政治稳定,经济繁荣,进入鼎盛时期。

5、衰落:受北方游牧民族袭扰,猛安谋克日益腐化,统治逐渐衰落。

三、金朝入主中原

4、统治:

(1)基本沿袭唐宋制度,同时保持一套女真族管理系统——“猛安谋克”。

当此之时,群臣守职,上下相安,家给人足,仓廪有余,刑部岁断死罪,或十七人,或二十人,号称‘小尧舜’,此其效验也。——《金史·世宗纪》

政权 辽 西夏 金

民族

建立

民族关系 1125年,金灭辽;1127年,金灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。

政治制度

契丹

916年,耶律阿保机建立契丹国,定都上京

辽与北宋长期对峙,通使频繁,贸易活跃

南、北面官制

党项

1038年,元昊称帝,定都兴庆

北宋灭亡后,西夏向金朝称臣,事实上保持独立

仿唐宋制度外,另有一套本民族称谓的官称

女真

1115年,完颜阿骨打称帝,建立金朝,定都会宁

基本沿袭唐宋制度,另有本民族管理系统“猛安谋克”

行营——国家政治中心

四、从蒙古崛起到元朝统一

(1)建国:1206年,漠北蒙古族首领铁木真统一草原各部,建立蒙古汗国,被尊为“成吉思汗”。

(2)扩张:

①先后灭掉西辽、西夏和金朝,收复吐蕃诸部,兼并云南大理。

②远征到中亚、西亚、东欧地区,建立四大汗国,名义上尊元朝为宗主国。

1、蒙古崛起

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

——文天祥《过零丁洋》

2、元朝统一

(1)元朝建立:1271年,忽必烈定国号为大元,定都大都。

(2)统一:1276年,占领南宋都城临安,1279年在崖山海战击败南宋余部,完成统一。

四、从蒙古崛起到元朝统一

四、从蒙古崛起到元朝统一

3、统治

(1)修筑驿道,设立驿站,分设急递铺。

以元大都为中心,全国范围内形成了贯通东西南北的、较为发达的交通网络。元代专门负驿站马匹、食物的被称为站户,中原汉地由汉人充任站户,而草原地区的站户由牧民承担,东北森林、冰雪地带则用狗站。元代除驿站之外,还有急递铺、运输货物的递运站。元朝政府建立驿站,虽然是为了“通达边情、布宣号令”,但客观上加强了全国各地的联系,促进了经济、文化的交流 。

——摘编自乌云高娃《元代驿站、馆的建设及经济文化交流》

作用:有利于加强中央集权,维护国家统一促进了交通运输发展,推动了各地区、各民族经济文化交流;有利于商品经济繁荣和对外贸易发展。

(2)地方管理

四、从蒙古崛起到元朝统一

3、统治

(1)修筑驿道,设立驿站,分设急递铺。

★自主学习:结合地图和所学,指出元朝是如何加强对地方管理以及巩固边疆稳定的。

①实行行省制度。

②吐蕃地区,由直属中央政府的宣政院进行管理。

③西域,北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务。

④设澎湖巡检司,履行行政管理职能,以经略台湾。

四、从蒙古崛起到元朝统一

★历史解释:阅读相关材料结合所学,从行省的职权、特点、与中央关系,影响方面说明“元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态”。

材料3:无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,……明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

材料1:元朝的行省“凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”。

——《元史·百官志七》

材料2:元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。——李怀孔《中国古代行政制度史》

材料4:元朝所设的十个行省当中,岭北、辽阳、甘肃、云南、湖广等都是少数民族聚居区。行省制度的确立,无疑将中央政府的行政管辖范围进一步扩展到了边远地区,加强了中央和地方、中原和边疆的联系——段红云《略论元朝的统治政策对中国民族发展的意义》

统领地方财政、军事、行政等权力

①犬牙交错原则;②双重性(中央派出机构,地方最高机构);③集权与分权结合;④行省权大而不专。

1、职权:

2、特点:

4、意义:

①权力集中,提高行政效率。②有利于实现中央对地方的控制,加强中央集权。③有利于增强民族交融和巩固统一多民族国家的发展。④为后世行政区划奠定基础

①中央直接掌握主要军队,官吏任用等权力;②行省执行权力受中央的节制

3、与中央关系:

地方制度的发展趋势:

【知识拓展】

中央权力日益加强,地方权力削弱,中央对地方的控制加强。

四、从蒙古崛起到元朝统一

第1等

蒙古人

第2等

第3等

第4等

色目人

汉人

南人

4、民族政策

——“四等人制”

元世祖时,明令把全国人分为四等:第一等是蒙古人,第二等是色目人,第三等是汉人,第四等是南人。这四等人在政治待遇、法律地位、经济负担以及其他权利义务上都有种种不平等的规定。

—— 摘编自朱绍侯、张海、齐涛主编《中国古代史》

(1)目的:保障蒙古贵族的统治利益

(2)评价:①民族矛盾更加尖锐,后期阶级矛盾日益严重加速的元朝的灭亡。②民族间的交往和交融进一步发展;

★自主学习:根据材料结合所学知识说说四等人制的目的及评价?

材料3:它(中华民族)的主流是由许许多 多分散孤立存在的民族单位,经过接触、 混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。

—— 费孝通 《中华民族的多元一体格局》

【素养提升】

★根据材料并结合所学,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用

材料1:(辽)承天太后多次以诏旨倡导忠、孝、节、义等封建意识形态和行为规范,改变游牧民族中贵壮贱老、别籍异居、收母执嫂的传统,在意识形态和思想文化的深层次上,辽与中原已十分接近。

——摘编自白寿总主编《中国通史》

材料2:(金)世宗即位后,与南宋修好,重签和议在宋边境开设贸易市场同时,打破重用皇室子弟的旧例,破格重用北方的汉人和契丹人。……下令以女真字译经史,陆续译出《史记》《孟子》等多部古书。

—— 摘编自吴风霞《金代兴学与教育发展》

1、各民族政权之间有战争,但和平交往是主流。

2、少数民族政权多向中原政权学习政治制度、思想文化,各

民族更在发展中相互学习、交融。

3、不断交融的各民族共同建设了“中国”,共同创造了灿烂

的中华文化。

元朝实现了全中国的统一 ,“中国”一词的地域意义突破九州而演变为十一行省 ,人民意义突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族,其文化意义演变为农耕文化和草原文化兼有。而其最重大的变化,乃是“中国”主权行使,可以是汉族政权,也可以是少数民族和汉人的联合政权。元朝同时承认了辽、宋、金“各与正统”的地位。

——摘编自何志虎《“中国观”在元代的转换》等

“幅员”之大——从政权并立到全国统一

“民族”之大——从多元竞争到中华一体

“文明”之大——从碰撞交融到多元一体

辽夏金元的统治

二、多民族国家统一

—元的统治

一、多民族政权并立

—辽夏金的统治

1、政权建立

2、制度建设

1、建立与统一

2、巩固统一

驿站制度

行省制度

边疆管理

民族政策

3、元的灭亡

从“小中国”到“大中国”

【课堂小结】

(契丹)辽

(党项)西夏

(女真)金

(蒙古)元

1、都是少数民族建立的政权

2、都保留本民族特色的同时学习借鉴中原文化

3、都促进经济文化交流,促进民族交融

4、都促进了边疆开发,促进多民族国家的发展

【课堂练习】

1.《辽史·百官志一》:“契丹…官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治州县、租赋、军马之事。”契丹采取“一国两制”主要是因为

A.契丹族与汉族风俗习惯不同

B.契丹与汉族的民族矛盾尖锐

C.境内政治经济发展不平衡

D.皇帝与汉族官僚谋求妥协

C

2.它是女真族完颜部建立的一种军政合一、兵农合一的基本社会组织。它便于统治者控制全国,也加深了本民族的封建化,推动了本朝社会的发展。它是

A.南北面官制度

B.猛安谋克制度

C.保甲制

D.三省六部制

B

3.中国古代政区划界存在着犬牙交错和山川形便(依据山川走势)两条相互对立的主要原则,往往同时并用。但越到后来,前一原则越占上风。这一变化主要表明

A.犬牙交错更便于进行军事防御

B.山川走势随岁月发生巨大改变

C.不同区域间经济文化联系密切

D.中央政府对地方控制逐渐加强

D

4.元朝实行“四等人制”,人为的将境内各族人民划分为四个等级,下列关于“四等人制”的评价不正确的是

A.加强了各族间的交往与联系,促进统一多民族国家的发展,推动中华民族的形成

B.促进了对边疆地区的进一步管理与开发,有利于民族交融

C.区别对待的民族政策容易激化矛盾,不利于统治,是元朝最终覆亡的重要原因之一

D.实质是民族分化和民族歧视政策,没有任何积极作用可言

D

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进