7开国大典 课件 (共108张PPT)

图片预览

文档简介

(共108张PPT)

六年级上册·2单元

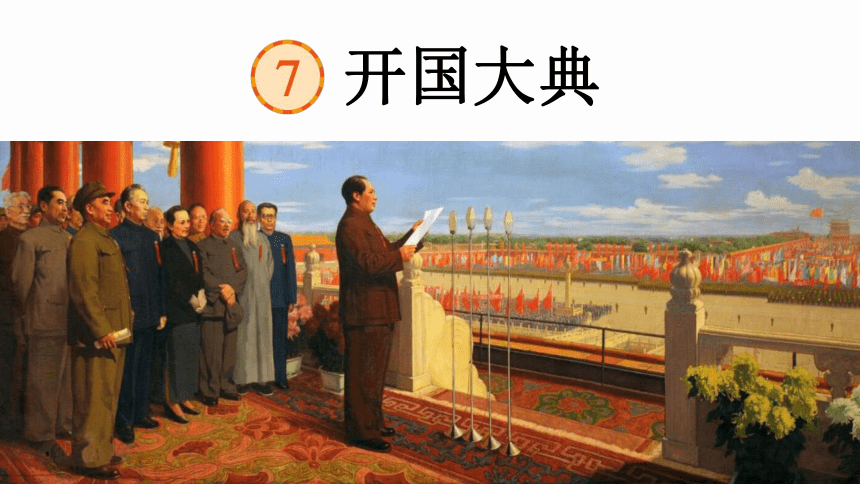

开国大典

第1课时

01

观看图频,

激趣导入

电动旗杆

正阳门

中华门

正阳门火车站

从图片和视频中可以初步感受到大典喜庆、热烈的氛围。为什么人们这么喜悦和激动呢?

中国共产党自成立以来,始终坚持领导全国人民推翻压在头上的三座大山。经过十四年抗日战争和三年解放战争,中国人民迎来了民族独立的大解放。

在战略决战期间,毛泽东与周恩来交谈

1949年6月15日,新政治协商会议筹备会在北平正式成立并举行第一次全体会议。

代表们认真倾听毛主席发言

毛泽东在新政治协商会议筹备会上曾满怀信心地预言:“中国人民将会看见,中国的命运一经操在人民自己的手里,中国就将如太阳升起在东方那样,以自己的辉煌的光焰普照大地,迅速地荡涤反动政府留下来的污泥浊水,治好战争的创伤,建设起一个崭新的强盛的名副其实的人民共和国。”

毛泽东在会议上发言

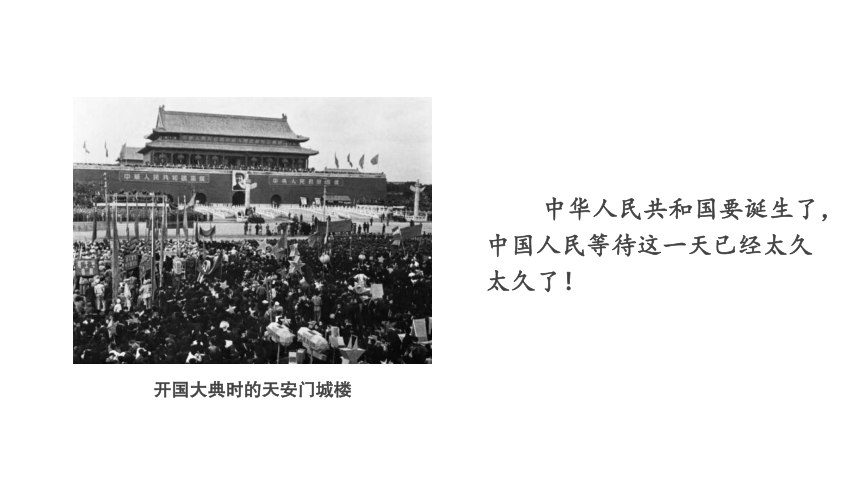

中华人民共和国要诞生了,中国人民等待这一天已经太久太久了!

开国大典时的天安门城楼

开国大典

02

整体感知内容,

概述大典过程

一、朗读全文,学习字词

二、根据学情,讲解重点字词

五更天 三更半夜

gēng

更

指时空平行地更替,后面多跟名词。

易错字音点拨

据义定音

程度更深,递进地增加。后面跟动词或形容词。

易错字音点拨

飘拂 吹拂

春风拂面

fú

拂

根据形声字的特点定音

巧记:从手弗声。“弗”有矫正、还其本来面目的意思,“扌”与“弗”组合在一起,表示掸去灰尘,还其本来面目,所以“拂”有拂拭、轻轻擦过的意思。

宾

bīn

坦

tǎn

栏

lán

宣

xuān

距

jù

汇

huì

帜

zhì

隆

lóng

爆

bào

阅

yuè

制

zhì

府

fǔ

政

zhèng

射

shè

会写字

爆笑 爆满 火爆

bào

易错点

“爆”字的右下部分是“氺”,不要写成“水”。

易错字形点拨

爆

易错点

第四、五笔分别是“丨”和“ ”。

定制 因地制宜

zhì

易错字形点拨

制

易错点

最后一笔是竖折。

距离 相距不远

jù

易错字形点拨

距

易错点

右半部分中间有短横。

隆重

lóng

易错字形点拨

隆

会写字

执政 参政

zhèng

说文解字

“政”是会意兼形声字,本义为纠之使正,即采取措施加以扭转使正确。

篆书

政

说文解字

“宾”是会意字,本义为客人。

会写字

外宾 宾客 来宾

bīn

篆书

宾

形近字

拦(lán):阻拦。

烂(làn):破烂。

会写字

石栏 铁栏

lán

栏

易混词

会写字

汇合 汇集 汇总

huì

汇合

会合

多指水流的聚合或精神、思想等抽象事物的汇聚,如“小溪汇合”“民众的意志汇合成巨大的力量”等。

包含了相会、见面之义,多用在人员或具体的事物方面,如“秋游时大家在校门口会合”。

汇

会写字

宣告 宣布 宣纸

xuān

形近字

宜(yí):适宜。

萱(xuān):萱草。

宣

【旗帜鲜明】

①军旗色彩明亮醒目。形容军容严整。②比喻人态度明确,立场坚定。

会写字

旗帜 独树一帜

zhì

形近字

炽(chì):炽热。

枳(zhǐ):淮橘为枳。

帜

说文解字

“阅”是形声字,本义为在室内查点、计算。

会写字

查阅 检阅 阅兵

yuè

篆书

阅

会写字

坦克

tǎn

坦克

坦

会写字

发射 喷射 注射

shè

形近字

躯(qū):身躯。

躲(duǒ):躲藏。

射

政府 外宾 汇集 预定 爆发

排山倒海 就位 宣告 雄伟 肃静 旗帜 语调 完毕 检阅 制服 坦克 一致 距离 高潮 次序

词语

瞻仰

瞻望

易混词点拨

①三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,_____这鲜红的国旗。

②站在地头上_____,七星农场万亩大地真是一望无际啊!

瞻仰

瞻望

宣告

宣读

宣布

侧重指公开正式告诉群众有关法令、纪律、名单、罪行、结果等。

着重指公开宣布重大事情,如宣告国家诞生,宣告抗战胜利。

侧重在众人面前朗读。

易混词点拨

宣告

宣读

宣布

①中央人民政府秘书长林伯渠_____典礼开始。

②这庄严的_____,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。

③毛主席在群众一阵又一阵的掌声中_____中央人民政府的公告。

爆发

暴发

易混词点拨

爆发

暴发

①雨还在不停地下,水位不断上涨,很可能_____洪水。

②会场上_____出震耳欲聋的掌声。

检阅

审阅

易混词点拨

检阅

审阅

①这个计划需经首长_____后才能实施。

②三军仪仗队英姿飒爽地走过天安门广场,接受首长的_____。

三、梳理内容,概述大典过程

1.默读课文第1~4自然段,梳理大典的时间、地点和会场布置。

时间:

1949年10月1日。

地点:

首都北京天安门广场。

会场布置:

①天安门城楼(主席台)

②丁字一横长安街(阅兵式)

③丁字形广场上汇集了群众队伍(含丁字一竖)

1.默读课文第1~4自然段,梳理大典的时间、地点和会场布置。

2.快速浏览全文,理清文章的写作顺序,并圈画出提示顺

序的关键词。

早上六点钟

到了正午

下午三点整

典礼开始

宣读公告完毕,

阅兵式开始

阅兵式完毕、傍晚

晚上九点半

2.快速浏览全文,理清文章的写作顺序,并圈画出提示顺

序的关键词。

参加开国大典的人员众多、场面宏大,作者是按照时间顺序,即大典进行的顺序进行描写的。

想一想:在那么多宏大的场面中,给你留下深刻印象的重大场面有哪些?用自己的话概括出对应的场面。

3.迅速浏览课文,找出课文描写的场面,并为每个场面概

括一个小标题,完成大典的过程图。(图示仅供参考)

大典前(1~4)

升旗鸣炮(8~9)

大典前(1~4)

升旗鸣炮(8~9)

群众入场,国家

领导人出现(4)

大典后(14~15)

3.迅速浏览课文,找出课文描写的场面,并为每个场面概

括一个小标题,完成大典的过程图。(图示仅供参考)

大典前(1~4)

升旗鸣炮(8~9)

大典中(5~13)

群众游行

宣告成立(5~7)

宣读公告(10)

大典开始前会场上的情况

大典后(14~15)

阅兵式盛况

(11~13)

根据梳理的信息,加上重要人物,用自己的话说一说开国大典的概况。

早上六点至正午

下午三点整至傍晚

傍晚至晚上九点半

林伯渠、毛主席

毛主席

毛主席

朱德、聂荣臻、毛主席

大典前(1~4)

升旗鸣炮(8~9)

大典中(5~13)

群众游行

宣告成立(5~7)

宣读公告(10)

大典开始前会场上的情况

大典后(14~15)

阅兵式盛况

(11~13)

小结

课文按照开国大典进行的先后顺序,先讲大典开始前会场上的情况,然后讲典礼的主体部分——毛泽东宣布中华人民共和国中央人民政府成立、升旗鸣炮、宣读中央人民政府公告、阅兵式的盛况,最后讲群众游行。场面描写是本文的一大特点,作者按照顺序,将群众进场、举行典礼、阅兵式、群众游行等众多场面描绘得有声有色,令人激动万分,印象深刻。

课堂练习:

完成教材课后第1题。

03

品读语言,感受大典

热烈、庄严的气氛

一、整体感知,交流大典前、中、后给人留下的印象

说一说:大典前给你留下了哪些深刻印象?大典中给你留下了哪些深刻印象?大典后又给你留下了哪些深刻印象?

说一说:大典前给你留下了哪些深刻印象?大典中给你留下了哪些深刻印象?大典后又给你留下了哪些深刻印象?

答案示例:

大典前:人非常多;人们非常热情,为了参加开国大典,很多人起早贪黑,长途跋涉而来;场面很壮观,广场成为人的海洋、红旗的海洋。

说一说:大典前给你留下了哪些深刻印象?大典中给你留下了哪些深刻印象?大典后又给你留下了哪些深刻印象?

答案示例:

大典中:大典仪式庄严肃穆,阅兵式威武雄壮,人们非常激动自豪,能够感受到人们对领袖的热爱。

说一说:大典前给你留下了哪些深刻印象?大典中给你留下了哪些深刻印象?大典后又给你留下了哪些深刻印象?

答案示例:

大典后:群众游行热火朝天,从中仿佛能看到人们久久不愿离去的神情。

课文字里行间传达出了热烈、庄严的气氛,下面我们一起来看看课文是如何具体写出这样的气氛的。

二、深入细节,感受大典

热烈、庄严的气氛

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

八盏大红宫灯:有史以来最大的,每盏高2.23米,周长8.05米,直径2.25米。

资料卡

画线的句子带给你什么感受?

思考

结合之前的视频、图片,边读边想象画面,设想自己站在天安门前,看到大红宫灯、红旗招展的情景时是什么感受。

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

“八盏大红宫灯分挂两边”“八面红旗迎风招展”写出了会场的环境布置,衬托出大典现场隆重而庄严的氛围。

示例

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。人们有的擎着红旗,有的提着红灯。进入会场后,按照预定的地点排列。

典礼几点钟开始?“早上六点钟起,就有群众的队伍入场了”说明什么?“按照预定的地点排列”说明了什么?

思考

早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。人们有的擎着红旗,有的提着红灯。进入会场后,按照预定的地点排列。

典礼下午三点开始,早上六点钟起就有群众入场,通过写群众来得早,侧面说明了人们的激动心情。“按照预定的地点排列”说明之前可能彩排过,人们很重视这件事,且现场秩序极好。

示例

工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。郊区的农民是五更天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。

关注描写人物动作的关键字词“直奔”“赶”,想一想这些字词能否换成“走向”“走”。

思考

不能。从“直奔”“赶”中我们能体会到人们激动、兴奋、迫切的心情。而“走向”“走”较为平淡,缺少对情绪的表达。

示例

工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。郊区的农民是五更天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。

到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

这句话描写了什么?用了哪种修辞手法?从中你能感受到什么?

思考

到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

这句话是对会场场面的描写,运用了比喻、夸张的修辞手法,展现出当时天安门广场人山人海、红旗翻动的壮观景象。从中我能感受到开国大典的场面十分热烈。

示例

请快速默读大典中以及大典后的段落,圈画出文中其他描写群众的句子并尝试作批注,然后与小组其他成员进行交流。

示例1:

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声。

“排山倒海”形容力量强,声势大,此处用来形容掌声,突出了掌声的热烈与持久,充分展示出群众的热情及对毛主席的无比热爱。

示例2:

三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。

文章中多次出现“一齐”,运用反复的手法突出了开国大典的隆重、热烈,强烈地表达了人民群众激动、欢喜的心情。“肃立”“瞻仰”表现了人们在升国旗时庄严、庄重的样子。

示例3:

两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。群众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和激动。

“嗓子都喊哑了”“手掌都拍麻了”,说明人们的情绪欢快、激动到了极点,表达了人民对人民军队的无限热爱之情。

课堂练习:

完成教材课后第3题。

第2课时

01

借助点面结合的描写方法,感受领袖风采

1.快速默读第5~10自然段,用“ ”画出每个场面中的

“点”,用“ ”画出每个场面中的“面”。

点 面

宣告成立 (5~7) 毛泽东主席出现在主席台上 三十万人的目光一齐投向

主席台

毛泽东主席宣布中华人民共和国中央人民政府成立 使全场三十万人一齐欢呼

起来

1.快速默读第5~10自然段,用“ ”画出每个场面中的

“点”,用“ ”画出每个场面中的“面”。

点 面

升旗鸣炮(8~9) 毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮 三十万人一齐脱帽肃立,

一齐抬起头,瞻仰这鲜红

的国旗

—— 起初是全场肃静,只听见炮声和乐曲声,只听见国旗和其他许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响后,全场就响起一阵雷鸣般的掌声

1.快速默读第5~10自然段,用“ ”画出每个场面中的

“点”,用“ ”画出每个场面中的“面”。

点 面

宣读公告(10) 毛主席在群众一阵又一阵的掌声中宣读中央人民政府的公告。他用强有力的语调向全世界发出新中国的声音 广场上的人们热爱领袖的心情融成一阵热烈的欢呼。观礼台上同时响起一阵掌声

1.快速默读第5~10自然段,用“ ”画出每个场面中的

“点”,用“ ”画出每个场面中的“面”。

2.小组内部交流,找出点和面的内容规律。

圈画出这些句子中的中心人物,看看有什么发现!

3.思考:为什么每个场面都重点写毛主席?

现场可是来了那么多国家领导人、各界代表、人民群众,还有外宾呢!

因为毛主席是开国大典中的核心人物,是毛主席领导中国人民取得了革命的胜利。

3.思考:为什么每个场面都重点写毛主席?

4.品读关于毛主席和群众的段落。

再读文中相关语段,抓住描写群众反应的关键词,边读边体会群众的感情和场面的氛围。

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

思考

把“投向”改成“朝着”或“看着”可以吗?为什么?

不可以。“投”字强调目光的方向性,“投向”与“一齐”结合,更能表现群众热切盼望见到毛主席的心情,表现人们对领袖的无限热爱;而“朝着”“看着”则表现不出这样强烈的情感,凸显不出主席在群众心中的地位。

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

示例

想一想,“这庄严的宣告,这雄伟的声音”指的是什么?为什么能够让全场三十万人一齐欢呼起来?为什么能够让全中国人民的心一齐欢跃起来?

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

思考

“这庄严的宣告,这雄伟的声音”指的是毛泽东主席宣布“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”。“庄严”和“雄伟”说明这一声音是非常庄重、严肃、雄壮、伟大的,说明这一宣告具有重大的历史意义——中国人民从此摆脱了压迫与奴役,终于站起来了,成了国家的主人。整齐的反复句增强了节奏感,用“长城内外”“大江南北”这样对偶的词组来指全中国,突出了毛主席宣告的影响力极大。

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

示例

5.综合前面的理解,想一想:作者运用点面结合的描写手

法写出了什么氛围?突出了毛主席怎样的风采?

课文对毛主席言行的描写是“点”,对现场群众反应的描写是“面”,点面结合,使人们感受到大典热烈、庄严的气氛,突出了毛主席的领袖风采。

5.综合前面的理解,想一想:作者运用点面结合的描写手

法写出了什么氛围?突出了毛主席怎样的风采?

小结

在出席开国大典的国家领导人、各界代表和共计三十万人的群众中,最核心的人物是毛主席,所以课文对毛主席这个“点”进行了重点描写。这启示我们:在选取“点”时,要聚焦典型,学会以“面”衬“点”,做到重点突出,达到写作的目的。

02

体会阅兵式场面中

点面结合的写法

一、聚焦阅兵式

1.快速默读第11~13自然段,找出阅兵式的进程顺序,初

步感受人民军队的威武气势和现场群众的激动心情。

阅兵式的进程及兵种

检阅部队

各兵种行进

海军部队

步兵师

炮兵师

战车师

骑兵师

群众欢呼

空军部队

陆军部队

2.分别圈画出描写各兵种方阵行进和阅兵式整体场面的句

子,对比写法。

各兵种方阵的特点

海军排

步兵师

炮兵师

雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。

以连为单位,列成方阵,

齐步行进。

各式各样的炮,都排成一字形的横列前进。

战车师

骑兵师“红马连”

空军飞机

整整齐齐地前进;战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。

六马并行,马腿的动作完全一致。

一队队排成人字形,飞过天空。

骑兵师“白马连”

各兵种方阵的特点

阅兵式整体场面

①军队整体

·由东往西,缓缓进场。

·全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。

②群众反应

·两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。观众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和激动。

阅兵式整体场面:受检阅部队整齐、庄严,群众激动、兴奋。

体会点面结合的写法

逐一刻画

总体概述

多点

一面

体会点面结合的写法

阅兵式整体场面:受检阅部队整齐、庄严,群众激动、兴奋。

·面:五位壮士一边痛击敌人,一边引敌上山

·点:马宝玉沉着指挥,葛振林打一枪大吼一声,宋学义扔手榴弹,胡德林、胡福才射击敌人

·面:敌人不能前进,尸横遍野

《狼牙山五壮士》

“诱敌痛击”

《开国大典》

“阅兵式”

·面:检阅部队整齐进场

·点:海军部队、步兵师、炮兵师、战车师、骑兵师、空军部队

·面:群众不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮

多点罗列:对五位战士个体表现的描写是“点”,对战士们整体表现和敌人整体表现的描写是“面”,点面结合。“面”的描写衬托出每一位战士的英勇无畏,“多点列罗”的描写让“面”更饱满丰富,更具感染力。

《狼牙山五壮士》

“诱敌痛击”

《开国大典》

“阅兵式”

多点罗列:对各军种方阵特点的描写是“点”,对人民军队总体行进的描写是“面”。那么,这样的点面结合起到了什么作用?

小结

点面结合的描写方法既能照顾整体效果,又能突出局部特点。人民军队的整齐划一、缓缓进场突出了阅兵式的庄重;而受检阅部队又由海、陆、空三军组成,人数众多、装备齐全,作者对每一兵种都逐一刻画,层层推进,就把阅兵式的磅礴气势和强大阵容表现得淋漓尽致;再通过对群众反应的描写,更突出了阅兵式的庄严、热烈和隆重。

二、迁移运用

如何做到点面结合呢?

如何做到点面结合呢?

①描写有点有面:既要写出场面中的整体情况,又要写出具体的人物和活动。

②描写要有重点:在照顾场面全景的同时,重点刻画突出场面气氛的局部典型场景。

③注意刻画气氛:准确地描写出和场面相适应的气氛,展示场面的特点。

④注意层次清楚:按照一定顺序来写。

观察下面的组图,任选其中一张图片,尝试运用点面结合的描写方法写一个场面。

“天问一号”火星探测器试验队部分队员合影

2020年7月23日,“长征五号”运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空

在发射场观看火箭升空的群众

六年级上册·2单元

开国大典

第1课时

01

观看图频,

激趣导入

电动旗杆

正阳门

中华门

正阳门火车站

从图片和视频中可以初步感受到大典喜庆、热烈的氛围。为什么人们这么喜悦和激动呢?

中国共产党自成立以来,始终坚持领导全国人民推翻压在头上的三座大山。经过十四年抗日战争和三年解放战争,中国人民迎来了民族独立的大解放。

在战略决战期间,毛泽东与周恩来交谈

1949年6月15日,新政治协商会议筹备会在北平正式成立并举行第一次全体会议。

代表们认真倾听毛主席发言

毛泽东在新政治协商会议筹备会上曾满怀信心地预言:“中国人民将会看见,中国的命运一经操在人民自己的手里,中国就将如太阳升起在东方那样,以自己的辉煌的光焰普照大地,迅速地荡涤反动政府留下来的污泥浊水,治好战争的创伤,建设起一个崭新的强盛的名副其实的人民共和国。”

毛泽东在会议上发言

中华人民共和国要诞生了,中国人民等待这一天已经太久太久了!

开国大典时的天安门城楼

开国大典

02

整体感知内容,

概述大典过程

一、朗读全文,学习字词

二、根据学情,讲解重点字词

五更天 三更半夜

gēng

更

指时空平行地更替,后面多跟名词。

易错字音点拨

据义定音

程度更深,递进地增加。后面跟动词或形容词。

易错字音点拨

飘拂 吹拂

春风拂面

fú

拂

根据形声字的特点定音

巧记:从手弗声。“弗”有矫正、还其本来面目的意思,“扌”与“弗”组合在一起,表示掸去灰尘,还其本来面目,所以“拂”有拂拭、轻轻擦过的意思。

宾

bīn

坦

tǎn

栏

lán

宣

xuān

距

jù

汇

huì

帜

zhì

隆

lóng

爆

bào

阅

yuè

制

zhì

府

fǔ

政

zhèng

射

shè

会写字

爆笑 爆满 火爆

bào

易错点

“爆”字的右下部分是“氺”,不要写成“水”。

易错字形点拨

爆

易错点

第四、五笔分别是“丨”和“ ”。

定制 因地制宜

zhì

易错字形点拨

制

易错点

最后一笔是竖折。

距离 相距不远

jù

易错字形点拨

距

易错点

右半部分中间有短横。

隆重

lóng

易错字形点拨

隆

会写字

执政 参政

zhèng

说文解字

“政”是会意兼形声字,本义为纠之使正,即采取措施加以扭转使正确。

篆书

政

说文解字

“宾”是会意字,本义为客人。

会写字

外宾 宾客 来宾

bīn

篆书

宾

形近字

拦(lán):阻拦。

烂(làn):破烂。

会写字

石栏 铁栏

lán

栏

易混词

会写字

汇合 汇集 汇总

huì

汇合

会合

多指水流的聚合或精神、思想等抽象事物的汇聚,如“小溪汇合”“民众的意志汇合成巨大的力量”等。

包含了相会、见面之义,多用在人员或具体的事物方面,如“秋游时大家在校门口会合”。

汇

会写字

宣告 宣布 宣纸

xuān

形近字

宜(yí):适宜。

萱(xuān):萱草。

宣

【旗帜鲜明】

①军旗色彩明亮醒目。形容军容严整。②比喻人态度明确,立场坚定。

会写字

旗帜 独树一帜

zhì

形近字

炽(chì):炽热。

枳(zhǐ):淮橘为枳。

帜

说文解字

“阅”是形声字,本义为在室内查点、计算。

会写字

查阅 检阅 阅兵

yuè

篆书

阅

会写字

坦克

tǎn

坦克

坦

会写字

发射 喷射 注射

shè

形近字

躯(qū):身躯。

躲(duǒ):躲藏。

射

政府 外宾 汇集 预定 爆发

排山倒海 就位 宣告 雄伟 肃静 旗帜 语调 完毕 检阅 制服 坦克 一致 距离 高潮 次序

词语

瞻仰

瞻望

易混词点拨

①三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,_____这鲜红的国旗。

②站在地头上_____,七星农场万亩大地真是一望无际啊!

瞻仰

瞻望

宣告

宣读

宣布

侧重指公开正式告诉群众有关法令、纪律、名单、罪行、结果等。

着重指公开宣布重大事情,如宣告国家诞生,宣告抗战胜利。

侧重在众人面前朗读。

易混词点拨

宣告

宣读

宣布

①中央人民政府秘书长林伯渠_____典礼开始。

②这庄严的_____,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。

③毛主席在群众一阵又一阵的掌声中_____中央人民政府的公告。

爆发

暴发

易混词点拨

爆发

暴发

①雨还在不停地下,水位不断上涨,很可能_____洪水。

②会场上_____出震耳欲聋的掌声。

检阅

审阅

易混词点拨

检阅

审阅

①这个计划需经首长_____后才能实施。

②三军仪仗队英姿飒爽地走过天安门广场,接受首长的_____。

三、梳理内容,概述大典过程

1.默读课文第1~4自然段,梳理大典的时间、地点和会场布置。

时间:

1949年10月1日。

地点:

首都北京天安门广场。

会场布置:

①天安门城楼(主席台)

②丁字一横长安街(阅兵式)

③丁字形广场上汇集了群众队伍(含丁字一竖)

1.默读课文第1~4自然段,梳理大典的时间、地点和会场布置。

2.快速浏览全文,理清文章的写作顺序,并圈画出提示顺

序的关键词。

早上六点钟

到了正午

下午三点整

典礼开始

宣读公告完毕,

阅兵式开始

阅兵式完毕、傍晚

晚上九点半

2.快速浏览全文,理清文章的写作顺序,并圈画出提示顺

序的关键词。

参加开国大典的人员众多、场面宏大,作者是按照时间顺序,即大典进行的顺序进行描写的。

想一想:在那么多宏大的场面中,给你留下深刻印象的重大场面有哪些?用自己的话概括出对应的场面。

3.迅速浏览课文,找出课文描写的场面,并为每个场面概

括一个小标题,完成大典的过程图。(图示仅供参考)

大典前(1~4)

升旗鸣炮(8~9)

大典前(1~4)

升旗鸣炮(8~9)

群众入场,国家

领导人出现(4)

大典后(14~15)

3.迅速浏览课文,找出课文描写的场面,并为每个场面概

括一个小标题,完成大典的过程图。(图示仅供参考)

大典前(1~4)

升旗鸣炮(8~9)

大典中(5~13)

群众游行

宣告成立(5~7)

宣读公告(10)

大典开始前会场上的情况

大典后(14~15)

阅兵式盛况

(11~13)

根据梳理的信息,加上重要人物,用自己的话说一说开国大典的概况。

早上六点至正午

下午三点整至傍晚

傍晚至晚上九点半

林伯渠、毛主席

毛主席

毛主席

朱德、聂荣臻、毛主席

大典前(1~4)

升旗鸣炮(8~9)

大典中(5~13)

群众游行

宣告成立(5~7)

宣读公告(10)

大典开始前会场上的情况

大典后(14~15)

阅兵式盛况

(11~13)

小结

课文按照开国大典进行的先后顺序,先讲大典开始前会场上的情况,然后讲典礼的主体部分——毛泽东宣布中华人民共和国中央人民政府成立、升旗鸣炮、宣读中央人民政府公告、阅兵式的盛况,最后讲群众游行。场面描写是本文的一大特点,作者按照顺序,将群众进场、举行典礼、阅兵式、群众游行等众多场面描绘得有声有色,令人激动万分,印象深刻。

课堂练习:

完成教材课后第1题。

03

品读语言,感受大典

热烈、庄严的气氛

一、整体感知,交流大典前、中、后给人留下的印象

说一说:大典前给你留下了哪些深刻印象?大典中给你留下了哪些深刻印象?大典后又给你留下了哪些深刻印象?

说一说:大典前给你留下了哪些深刻印象?大典中给你留下了哪些深刻印象?大典后又给你留下了哪些深刻印象?

答案示例:

大典前:人非常多;人们非常热情,为了参加开国大典,很多人起早贪黑,长途跋涉而来;场面很壮观,广场成为人的海洋、红旗的海洋。

说一说:大典前给你留下了哪些深刻印象?大典中给你留下了哪些深刻印象?大典后又给你留下了哪些深刻印象?

答案示例:

大典中:大典仪式庄严肃穆,阅兵式威武雄壮,人们非常激动自豪,能够感受到人们对领袖的热爱。

说一说:大典前给你留下了哪些深刻印象?大典中给你留下了哪些深刻印象?大典后又给你留下了哪些深刻印象?

答案示例:

大典后:群众游行热火朝天,从中仿佛能看到人们久久不愿离去的神情。

课文字里行间传达出了热烈、庄严的气氛,下面我们一起来看看课文是如何具体写出这样的气氛的。

二、深入细节,感受大典

热烈、庄严的气氛

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

八盏大红宫灯:有史以来最大的,每盏高2.23米,周长8.05米,直径2.25米。

资料卡

画线的句子带给你什么感受?

思考

结合之前的视频、图片,边读边想象画面,设想自己站在天安门前,看到大红宫灯、红旗招展的情景时是什么感受。

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

“八盏大红宫灯分挂两边”“八面红旗迎风招展”写出了会场的环境布置,衬托出大典现场隆重而庄严的氛围。

示例

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。人们有的擎着红旗,有的提着红灯。进入会场后,按照预定的地点排列。

典礼几点钟开始?“早上六点钟起,就有群众的队伍入场了”说明什么?“按照预定的地点排列”说明了什么?

思考

早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。人们有的擎着红旗,有的提着红灯。进入会场后,按照预定的地点排列。

典礼下午三点开始,早上六点钟起就有群众入场,通过写群众来得早,侧面说明了人们的激动心情。“按照预定的地点排列”说明之前可能彩排过,人们很重视这件事,且现场秩序极好。

示例

工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。郊区的农民是五更天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。

关注描写人物动作的关键字词“直奔”“赶”,想一想这些字词能否换成“走向”“走”。

思考

不能。从“直奔”“赶”中我们能体会到人们激动、兴奋、迫切的心情。而“走向”“走”较为平淡,缺少对情绪的表达。

示例

工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。郊区的农民是五更天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。

到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

这句话描写了什么?用了哪种修辞手法?从中你能感受到什么?

思考

到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

这句话是对会场场面的描写,运用了比喻、夸张的修辞手法,展现出当时天安门广场人山人海、红旗翻动的壮观景象。从中我能感受到开国大典的场面十分热烈。

示例

请快速默读大典中以及大典后的段落,圈画出文中其他描写群众的句子并尝试作批注,然后与小组其他成员进行交流。

示例1:

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声。

“排山倒海”形容力量强,声势大,此处用来形容掌声,突出了掌声的热烈与持久,充分展示出群众的热情及对毛主席的无比热爱。

示例2:

三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。

文章中多次出现“一齐”,运用反复的手法突出了开国大典的隆重、热烈,强烈地表达了人民群众激动、欢喜的心情。“肃立”“瞻仰”表现了人们在升国旗时庄严、庄重的样子。

示例3:

两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。群众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和激动。

“嗓子都喊哑了”“手掌都拍麻了”,说明人们的情绪欢快、激动到了极点,表达了人民对人民军队的无限热爱之情。

课堂练习:

完成教材课后第3题。

第2课时

01

借助点面结合的描写方法,感受领袖风采

1.快速默读第5~10自然段,用“ ”画出每个场面中的

“点”,用“ ”画出每个场面中的“面”。

点 面

宣告成立 (5~7) 毛泽东主席出现在主席台上 三十万人的目光一齐投向

主席台

毛泽东主席宣布中华人民共和国中央人民政府成立 使全场三十万人一齐欢呼

起来

1.快速默读第5~10自然段,用“ ”画出每个场面中的

“点”,用“ ”画出每个场面中的“面”。

点 面

升旗鸣炮(8~9) 毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮 三十万人一齐脱帽肃立,

一齐抬起头,瞻仰这鲜红

的国旗

—— 起初是全场肃静,只听见炮声和乐曲声,只听见国旗和其他许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响后,全场就响起一阵雷鸣般的掌声

1.快速默读第5~10自然段,用“ ”画出每个场面中的

“点”,用“ ”画出每个场面中的“面”。

点 面

宣读公告(10) 毛主席在群众一阵又一阵的掌声中宣读中央人民政府的公告。他用强有力的语调向全世界发出新中国的声音 广场上的人们热爱领袖的心情融成一阵热烈的欢呼。观礼台上同时响起一阵掌声

1.快速默读第5~10自然段,用“ ”画出每个场面中的

“点”,用“ ”画出每个场面中的“面”。

2.小组内部交流,找出点和面的内容规律。

圈画出这些句子中的中心人物,看看有什么发现!

3.思考:为什么每个场面都重点写毛主席?

现场可是来了那么多国家领导人、各界代表、人民群众,还有外宾呢!

因为毛主席是开国大典中的核心人物,是毛主席领导中国人民取得了革命的胜利。

3.思考:为什么每个场面都重点写毛主席?

4.品读关于毛主席和群众的段落。

再读文中相关语段,抓住描写群众反应的关键词,边读边体会群众的感情和场面的氛围。

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

思考

把“投向”改成“朝着”或“看着”可以吗?为什么?

不可以。“投”字强调目光的方向性,“投向”与“一齐”结合,更能表现群众热切盼望见到毛主席的心情,表现人们对领袖的无限热爱;而“朝着”“看着”则表现不出这样强烈的情感,凸显不出主席在群众心中的地位。

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

示例

想一想,“这庄严的宣告,这雄伟的声音”指的是什么?为什么能够让全场三十万人一齐欢呼起来?为什么能够让全中国人民的心一齐欢跃起来?

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

思考

“这庄严的宣告,这雄伟的声音”指的是毛泽东主席宣布“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”。“庄严”和“雄伟”说明这一声音是非常庄重、严肃、雄壮、伟大的,说明这一宣告具有重大的历史意义——中国人民从此摆脱了压迫与奴役,终于站起来了,成了国家的主人。整齐的反复句增强了节奏感,用“长城内外”“大江南北”这样对偶的词组来指全中国,突出了毛主席宣告的影响力极大。

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

示例

5.综合前面的理解,想一想:作者运用点面结合的描写手

法写出了什么氛围?突出了毛主席怎样的风采?

课文对毛主席言行的描写是“点”,对现场群众反应的描写是“面”,点面结合,使人们感受到大典热烈、庄严的气氛,突出了毛主席的领袖风采。

5.综合前面的理解,想一想:作者运用点面结合的描写手

法写出了什么氛围?突出了毛主席怎样的风采?

小结

在出席开国大典的国家领导人、各界代表和共计三十万人的群众中,最核心的人物是毛主席,所以课文对毛主席这个“点”进行了重点描写。这启示我们:在选取“点”时,要聚焦典型,学会以“面”衬“点”,做到重点突出,达到写作的目的。

02

体会阅兵式场面中

点面结合的写法

一、聚焦阅兵式

1.快速默读第11~13自然段,找出阅兵式的进程顺序,初

步感受人民军队的威武气势和现场群众的激动心情。

阅兵式的进程及兵种

检阅部队

各兵种行进

海军部队

步兵师

炮兵师

战车师

骑兵师

群众欢呼

空军部队

陆军部队

2.分别圈画出描写各兵种方阵行进和阅兵式整体场面的句

子,对比写法。

各兵种方阵的特点

海军排

步兵师

炮兵师

雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。

以连为单位,列成方阵,

齐步行进。

各式各样的炮,都排成一字形的横列前进。

战车师

骑兵师“红马连”

空军飞机

整整齐齐地前进;战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。

六马并行,马腿的动作完全一致。

一队队排成人字形,飞过天空。

骑兵师“白马连”

各兵种方阵的特点

阅兵式整体场面

①军队整体

·由东往西,缓缓进场。

·全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。

②群众反应

·两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。观众差不多把嗓子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表达自己心里的欢喜和激动。

阅兵式整体场面:受检阅部队整齐、庄严,群众激动、兴奋。

体会点面结合的写法

逐一刻画

总体概述

多点

一面

体会点面结合的写法

阅兵式整体场面:受检阅部队整齐、庄严,群众激动、兴奋。

·面:五位壮士一边痛击敌人,一边引敌上山

·点:马宝玉沉着指挥,葛振林打一枪大吼一声,宋学义扔手榴弹,胡德林、胡福才射击敌人

·面:敌人不能前进,尸横遍野

《狼牙山五壮士》

“诱敌痛击”

《开国大典》

“阅兵式”

·面:检阅部队整齐进场

·点:海军部队、步兵师、炮兵师、战车师、骑兵师、空军部队

·面:群众不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮

多点罗列:对五位战士个体表现的描写是“点”,对战士们整体表现和敌人整体表现的描写是“面”,点面结合。“面”的描写衬托出每一位战士的英勇无畏,“多点列罗”的描写让“面”更饱满丰富,更具感染力。

《狼牙山五壮士》

“诱敌痛击”

《开国大典》

“阅兵式”

多点罗列:对各军种方阵特点的描写是“点”,对人民军队总体行进的描写是“面”。那么,这样的点面结合起到了什么作用?

小结

点面结合的描写方法既能照顾整体效果,又能突出局部特点。人民军队的整齐划一、缓缓进场突出了阅兵式的庄重;而受检阅部队又由海、陆、空三军组成,人数众多、装备齐全,作者对每一兵种都逐一刻画,层层推进,就把阅兵式的磅礴气势和强大阵容表现得淋漓尽致;再通过对群众反应的描写,更突出了阅兵式的庄严、热烈和隆重。

二、迁移运用

如何做到点面结合呢?

如何做到点面结合呢?

①描写有点有面:既要写出场面中的整体情况,又要写出具体的人物和活动。

②描写要有重点:在照顾场面全景的同时,重点刻画突出场面气氛的局部典型场景。

③注意刻画气氛:准确地描写出和场面相适应的气氛,展示场面的特点。

④注意层次清楚:按照一定顺序来写。

观察下面的组图,任选其中一张图片,尝试运用点面结合的描写方法写一个场面。

“天问一号”火星探测器试验队部分队员合影

2020年7月23日,“长征五号”运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空

在发射场观看火箭升空的群众

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地