2021-2022学年高中历史统编版(2019)选择性必修二经济与社会生活第一单元 食物生产与社会生活 测试(word版 有答案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中历史统编版(2019)选择性必修二经济与社会生活第一单元 食物生产与社会生活 测试(word版 有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 49.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-30 22:14:33 | ||

图片预览

文档简介

第一单元测试

一、单选题

1.原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的主要因素是

A.建筑技术的进步 B.人工取火的发明

C.饲养水平的提高 D.生产工具的改进

2.远古的早期,人类经常处于饥饿状态,后来原始农业的兴起改变了这一局面。原始农业兴起的标志之一是人类

A.开始学会用火 B.开始学会制造工具

C.开始学会打渔和捕猎 D.开始学会种植农作物和饲养家畜

3.有学者指出,从陕西半坡文化遗址出土的数百件石网坠和制作精美的骨鱼又、鱼钓钩,可以想见鱼类为饥寒交迫的人们提供了急需的生活资料,多数考古学家把鱼纹图形确认为半坡人的图腾。这从侧面反映出当时( )

A.先民生活主要依赖渔猎 B.原始农业尚处于初级阶段

C.图腾崇拜受到广泛关注 D.母系氏族社会已走向衰落

4.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。……农业生产率的增长则使食物有了剩余,从而使得社会能够供养新产生的祭司阶级、军队和官吏。……文字就是祭司们发明出来用以记事的。”这说明 ( )

A.文字的产生是人类进入文明社会的唯一标志

B.农业的产生是人类迈向文明的重要前提之一

C.古代文明产生于祭司对神灵真诚的崇拜

D.私有制的产生是人类文明进步的体现

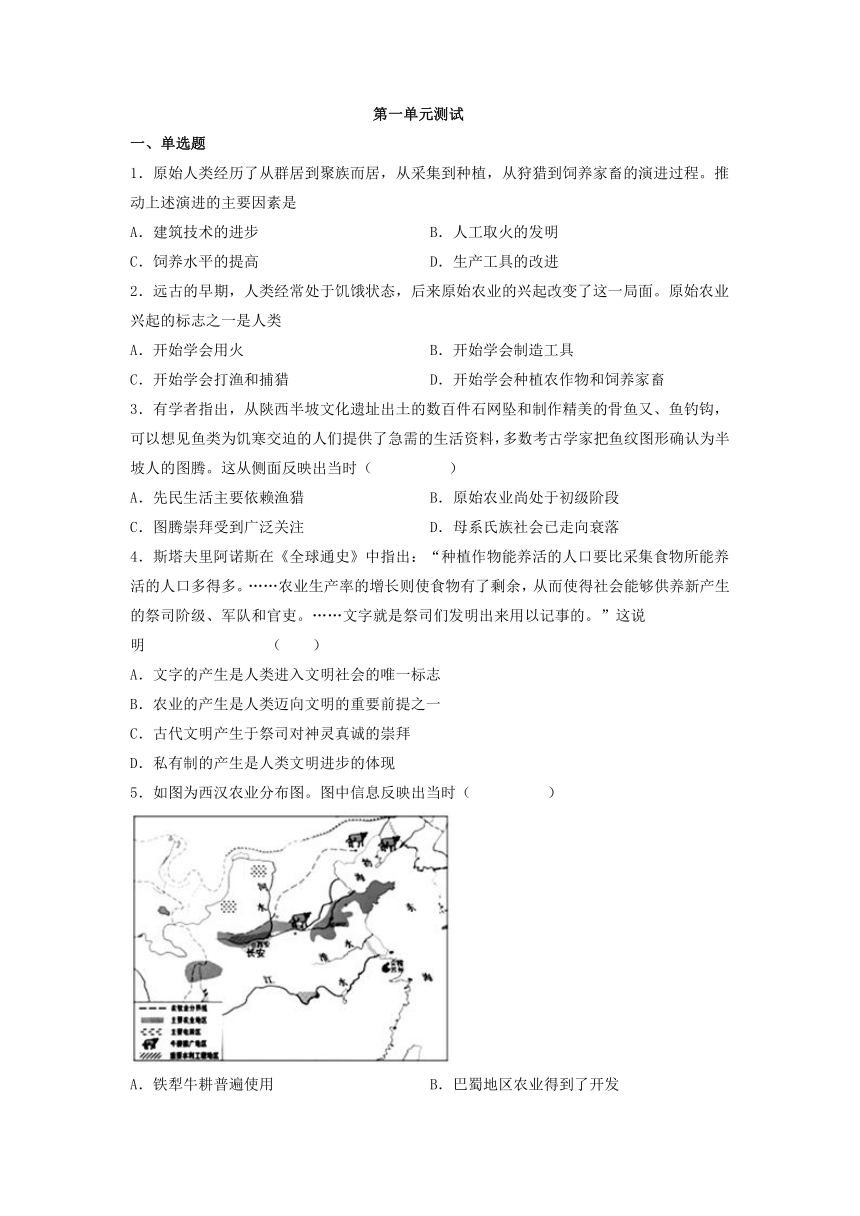

5.如图为西汉农业分布图。图中信息反映出当时( )

A.铁犁牛耕普遍使用 B.巴蜀地区农业得到了开发

C.农业生产结构变革 D.农业分布取决于水利工程

6.1492年以来,全球人口增加了4~5倍,其中1650~1850年实现了倍增。对其原因分析,学界提出了不同看法,但大都不回避玉米和马铃薯在其间的贡献。这种认知实际上( )

A.肯定了物种交流的意义 B.体现了全球市场的扩大

C.揭示了殖民扩张的危害 D.反映出人地关系的紧张

7.16世纪以来除了由东方运往西方的香料,新的海外产品,如可可和咖啡、巴西苏水、纽芬兰鳝鱼,大量出现在欧洲市场。这是由于( )

A.商业革命的发生和扩展 B.欧洲社会消费习惯发生改变

C.东西方传统商路被阻断 D.欧洲国家推行重商主义政策

8.异域的糖、咖啡、茶、巧克力,改变了欧洲人的饮食和欧洲社会。源自亚洲的甘蔗种植与蔗糖制造技术被欧洲殖民者传播到美洲,引发了“蔗糖革命”与“人口大迁移”,催生出种植园经济和殖民地奴隶制度。这表明( )

A.近代物种交流影响人类历史进程 B.奴隶贸易由此开始

C.人口迁移引发物种交流 D.欧洲阶级结构发生变革

9.16世纪以来,外来物种源源不断地传入中国,传人中国的外来作物计有玉米、番薯、豆薯、马铃薯、花生、向日葵、烟草等近30种。这些物种的传入是

A.第一次工业革命的影响 B.明清政府对外开放的结果

C.新航路开辟的客观影响 D.世界市场最终形成的结果

10.17世纪荷兰人达珀宣称,黄金海岸的玉米极丰,“生长极茂。他们把玉米拿来烘烤,可搀小米或不搀"。高大的绿色玉米茎,往南一路可见,直到刚果与安哥拉海岸。这可说明( )

A.非洲在全球物种交换中受益

B.欧洲对非洲经济侵略的加剧

C.美洲原有社会发展进程改变

D.世界各地区间经济联系加强

11.列表归纳是学习历史的有效方法。请根据下表信息,拟定一个合适的主题( )

1864年 法国的巴斯德发现食物腐败是由微生物引起的,从而阐明了罐藏的原理,并科学地制定出罐头生产工艺。至此,罐头工业进入到现代世界食品工业当中,并传至世界各地。

1923年 瑞典工程师发明了第一台压缩式电冰箱,由此生产出了家用电冰箱,它主要用于食物保鲜,保鲜食品被人们逐渐越来越多的食用。

1958年 安藤百福结合传统面条和拉面,经过脱水处理,发明了方便面。其后,又逐步推出调料单独包装的方便面,方便面逐渐传播到世界各地

A.食品技术创新改变生活方式

B.中西饮食文化交流进一步加强

C.科技进步推动食品种类创新

D.工业革命推动食物结构改变

12.有学者认为:“解决粮食安全问题首先应依靠各国自身努力,加大农业生产投入,提高农业技术水平,完善基础设施建设,提高粮食产量。”下列选项中关于粮食安全问题的表述正确的是( )

①“杂交水稻”的培育为人类消除饥饿作出了突出贡献

②气候变化、战争与地区冲突、经济危机导致粮食短缺

③大型农场和养殖场的推广根本上解决了粮食安全问题

④各国重视并且制订了一系列保障粮食安全的法律法规

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

13.1945年,联合国粮食及农业组织成立。该组织早期着重于粮农生产和贸易的情报信息工作。70年代以后,逐渐将工作重点转向帮助发展中国家制定农业发展政策和战略以及为发展中国家提供技术援助。这一变化

A.减缓了发展中国家的工业化进程 B.基于世界经济新秩序的律立

C.反映了发达国家已解决粮食问题 D.有利于消除饥饿目标的实现

14.2011年2月,联合国粮农组织(FAO)的数据显示,2010年FAO食品价格指数已超越2008年6月粮食危机时的峰值,一年内的涨幅达到25%。其中俄罗斯禁止粮食出口,引发国际粮价的动荡。以上信息最能说明( )

A.两极格局导致粮食紧张 B.全球性粮食危机的出现

C.投机炒作导致粮价上涨 D.经济全球化的日益深入

15.2018年3月底,美国某法院判决称:加州的咖啡销售者必须在咖啡产品上贴癌症警告标签,明确标示咖啡中含有致癌物质—丙烯酞胺,引发消费者对“咖啡致癌”的担忧。这表明

A.食品安全问题引发人民关注 B.化学添加剂引发了食品污染

C.农业现代化丰富了食物供应 D.国家食品安全监管体系完善

二、材料分析题

16.我国是人口众多的农业大国,农业和农民问题始终是中国发展的根本问题。阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代粮食安全思想从先秦开始萌芽,至秦汉得以全面发展,隋唐趋于完善,明清最终定型并增加了新的内容。许多思想家开始注意粮食的市场贸易在解决粮食安全方面的作用,并形成了以儒家民本思想为核心的古代粮食安全思想。在这个思想体系中,重农思想是保障粮食稳定、充足供应的基础,储粮备荒是应对粮食危机的主要方式,赈济灾荒是发挥粮食安全作业的重要手段,粮食流通在调剂地区粮食余缺中发挥了积极作用,以粮食为基础的国家政策是重农思想在实践中的体现。

——摘编自吴宾党晓虹《试论隋唐至明清时期中国古代粮食安全思想的嬗变》

材料二 改革开放以来,我国高度关注粮食安全问题,粮食生产加快发展。国家制定的一系列法律法规和政策措施,坚持不以牺牲耕地搞开发,保持农村土地承包关系的长期稳定,保护农民的生产积极性。国家加大对粮食主产区的支持力度,按照市场需求,把粮食的生产、转化、加工、流通、消费作为一个完整的产业体系,进行系列开发和整体建设。国家农业科研的投入比重不断提高,加快建立国家农业科技创新体系,“种子工程”“畜禽水产良种工程”等重大工程顺利实施。健全完善中央储备粮与地方储备粮之间的补充机制,统一协调省、市、县三级储备的吞吐,确保各地国储库和中央储备粮规模的稳定。2007年,中国粮食产量再次登上10000亿斤阶段性水平。2008年,粮食产量突破历史最高水平。

——摘编自尹成杰《粮安天下——全球粮食危机与中国粮食安全》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代粮食安全思想的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括我国为保障粮食安全采取的措施,并分析其意义。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1493年,哥伦布在美洲发现并记载了辣椒,将其带回西班牙,很快传入葡萄牙。随着达·伽马开辟新航路,16世纪初,葡萄牙人把辣椒先传入非洲,后又传入印度西部。16世纪上半叶,辣椒传到欧洲的意大利、英国和德国等地,但是无论作为调味品还是菜肴,欧洲人都不甚喜欢食用辣椒,主要用于观赏和点缀。在美洲,16世纪下半叶以降,欧洲人把辣椒传入中北美地区。17世纪初沿着海上丝绸之路传入东南亚地区,大约在明代万历年间辣椒传入中国。随后英国殖民者又把辣椒从英国本土传入北美东海岸的英属殖民地。

——摘编自张箭《辣椒在全球的传播》

材料二 辣椒自传入中国后,迅速在全国范围内普遍流行,尤其是喜食辛辣地区的人们将它变成不可或缺的蔬菜或调味品。辣椒融入了中国饮食文化和艺术审美的范围,它在不同地区的称谓差异,也表明了其在特定地域的人文特征。湖南人把辣椒文化视为湖湘文化中的重要元素,并由此提炼出湘人的“辣椒精神”,毛泽东诙谐地将辣椒与红色革命精神联系起来,“不吃辣椒不革命”。辣椒传入中国虽只有四百多年,但其文化已经融入中华饮食文化,演绎出不同风味,孕育出各具特色的代表菜肴,吸引着世界各地的游客去品尝最地道的辣味美食。

——摘编自张艺凡《辣椒传入中国的地域文化影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括辣椒在全球传播过程中的特点,分析辣椒在世界范围内传播的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析辣椒传入中国的影响。综合上述材料,谈谈“辣椒”与“全球文明”关系的认知。

答案

1.D2.D3.B4.B5.B6.A7.A8.A9.C10.A11.A12.B13.D14.D15.A

16.(1)特点:历史悠久;阶段性明显(逐步发展完善);儒家民本色彩浓厚;注重市场的调节作用;多措并举的制度设计。

(2)措施:制定法律、法规和政策,建立耕地保护机制;保护农村土地承包关系的长期稳定;支持粮食生产区;构建农业产业体系;推广农业技术;健全粮食储备体系。

意义:保障人民生活;维护社会稳定;促进经济发展;推进工业化和城市化。

17.(1)特点:传播时间具有持续性;欧洲国家主导;经历了从观赏到食用的过程;传播路径具有多元性和双向性。

因素:辣椒自身的价值;新航路的开辟;殖民扩张的影响;世界市场的推动;培育技术的提高。

(2)影响:改变了中国人的饮食习惯;促进了区域文化认同;形成了革命精神;促进了各地饮食文化交流;推动商品经济发展。

认知:有利于推动世界文明多元互动;有利于促进文明交流互鉴;要尊重文明的多样性。

一、单选题

1.原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的主要因素是

A.建筑技术的进步 B.人工取火的发明

C.饲养水平的提高 D.生产工具的改进

2.远古的早期,人类经常处于饥饿状态,后来原始农业的兴起改变了这一局面。原始农业兴起的标志之一是人类

A.开始学会用火 B.开始学会制造工具

C.开始学会打渔和捕猎 D.开始学会种植农作物和饲养家畜

3.有学者指出,从陕西半坡文化遗址出土的数百件石网坠和制作精美的骨鱼又、鱼钓钩,可以想见鱼类为饥寒交迫的人们提供了急需的生活资料,多数考古学家把鱼纹图形确认为半坡人的图腾。这从侧面反映出当时( )

A.先民生活主要依赖渔猎 B.原始农业尚处于初级阶段

C.图腾崇拜受到广泛关注 D.母系氏族社会已走向衰落

4.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。……农业生产率的增长则使食物有了剩余,从而使得社会能够供养新产生的祭司阶级、军队和官吏。……文字就是祭司们发明出来用以记事的。”这说明 ( )

A.文字的产生是人类进入文明社会的唯一标志

B.农业的产生是人类迈向文明的重要前提之一

C.古代文明产生于祭司对神灵真诚的崇拜

D.私有制的产生是人类文明进步的体现

5.如图为西汉农业分布图。图中信息反映出当时( )

A.铁犁牛耕普遍使用 B.巴蜀地区农业得到了开发

C.农业生产结构变革 D.农业分布取决于水利工程

6.1492年以来,全球人口增加了4~5倍,其中1650~1850年实现了倍增。对其原因分析,学界提出了不同看法,但大都不回避玉米和马铃薯在其间的贡献。这种认知实际上( )

A.肯定了物种交流的意义 B.体现了全球市场的扩大

C.揭示了殖民扩张的危害 D.反映出人地关系的紧张

7.16世纪以来除了由东方运往西方的香料,新的海外产品,如可可和咖啡、巴西苏水、纽芬兰鳝鱼,大量出现在欧洲市场。这是由于( )

A.商业革命的发生和扩展 B.欧洲社会消费习惯发生改变

C.东西方传统商路被阻断 D.欧洲国家推行重商主义政策

8.异域的糖、咖啡、茶、巧克力,改变了欧洲人的饮食和欧洲社会。源自亚洲的甘蔗种植与蔗糖制造技术被欧洲殖民者传播到美洲,引发了“蔗糖革命”与“人口大迁移”,催生出种植园经济和殖民地奴隶制度。这表明( )

A.近代物种交流影响人类历史进程 B.奴隶贸易由此开始

C.人口迁移引发物种交流 D.欧洲阶级结构发生变革

9.16世纪以来,外来物种源源不断地传入中国,传人中国的外来作物计有玉米、番薯、豆薯、马铃薯、花生、向日葵、烟草等近30种。这些物种的传入是

A.第一次工业革命的影响 B.明清政府对外开放的结果

C.新航路开辟的客观影响 D.世界市场最终形成的结果

10.17世纪荷兰人达珀宣称,黄金海岸的玉米极丰,“生长极茂。他们把玉米拿来烘烤,可搀小米或不搀"。高大的绿色玉米茎,往南一路可见,直到刚果与安哥拉海岸。这可说明( )

A.非洲在全球物种交换中受益

B.欧洲对非洲经济侵略的加剧

C.美洲原有社会发展进程改变

D.世界各地区间经济联系加强

11.列表归纳是学习历史的有效方法。请根据下表信息,拟定一个合适的主题( )

1864年 法国的巴斯德发现食物腐败是由微生物引起的,从而阐明了罐藏的原理,并科学地制定出罐头生产工艺。至此,罐头工业进入到现代世界食品工业当中,并传至世界各地。

1923年 瑞典工程师发明了第一台压缩式电冰箱,由此生产出了家用电冰箱,它主要用于食物保鲜,保鲜食品被人们逐渐越来越多的食用。

1958年 安藤百福结合传统面条和拉面,经过脱水处理,发明了方便面。其后,又逐步推出调料单独包装的方便面,方便面逐渐传播到世界各地

A.食品技术创新改变生活方式

B.中西饮食文化交流进一步加强

C.科技进步推动食品种类创新

D.工业革命推动食物结构改变

12.有学者认为:“解决粮食安全问题首先应依靠各国自身努力,加大农业生产投入,提高农业技术水平,完善基础设施建设,提高粮食产量。”下列选项中关于粮食安全问题的表述正确的是( )

①“杂交水稻”的培育为人类消除饥饿作出了突出贡献

②气候变化、战争与地区冲突、经济危机导致粮食短缺

③大型农场和养殖场的推广根本上解决了粮食安全问题

④各国重视并且制订了一系列保障粮食安全的法律法规

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

13.1945年,联合国粮食及农业组织成立。该组织早期着重于粮农生产和贸易的情报信息工作。70年代以后,逐渐将工作重点转向帮助发展中国家制定农业发展政策和战略以及为发展中国家提供技术援助。这一变化

A.减缓了发展中国家的工业化进程 B.基于世界经济新秩序的律立

C.反映了发达国家已解决粮食问题 D.有利于消除饥饿目标的实现

14.2011年2月,联合国粮农组织(FAO)的数据显示,2010年FAO食品价格指数已超越2008年6月粮食危机时的峰值,一年内的涨幅达到25%。其中俄罗斯禁止粮食出口,引发国际粮价的动荡。以上信息最能说明( )

A.两极格局导致粮食紧张 B.全球性粮食危机的出现

C.投机炒作导致粮价上涨 D.经济全球化的日益深入

15.2018年3月底,美国某法院判决称:加州的咖啡销售者必须在咖啡产品上贴癌症警告标签,明确标示咖啡中含有致癌物质—丙烯酞胺,引发消费者对“咖啡致癌”的担忧。这表明

A.食品安全问题引发人民关注 B.化学添加剂引发了食品污染

C.农业现代化丰富了食物供应 D.国家食品安全监管体系完善

二、材料分析题

16.我国是人口众多的农业大国,农业和农民问题始终是中国发展的根本问题。阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代粮食安全思想从先秦开始萌芽,至秦汉得以全面发展,隋唐趋于完善,明清最终定型并增加了新的内容。许多思想家开始注意粮食的市场贸易在解决粮食安全方面的作用,并形成了以儒家民本思想为核心的古代粮食安全思想。在这个思想体系中,重农思想是保障粮食稳定、充足供应的基础,储粮备荒是应对粮食危机的主要方式,赈济灾荒是发挥粮食安全作业的重要手段,粮食流通在调剂地区粮食余缺中发挥了积极作用,以粮食为基础的国家政策是重农思想在实践中的体现。

——摘编自吴宾党晓虹《试论隋唐至明清时期中国古代粮食安全思想的嬗变》

材料二 改革开放以来,我国高度关注粮食安全问题,粮食生产加快发展。国家制定的一系列法律法规和政策措施,坚持不以牺牲耕地搞开发,保持农村土地承包关系的长期稳定,保护农民的生产积极性。国家加大对粮食主产区的支持力度,按照市场需求,把粮食的生产、转化、加工、流通、消费作为一个完整的产业体系,进行系列开发和整体建设。国家农业科研的投入比重不断提高,加快建立国家农业科技创新体系,“种子工程”“畜禽水产良种工程”等重大工程顺利实施。健全完善中央储备粮与地方储备粮之间的补充机制,统一协调省、市、县三级储备的吞吐,确保各地国储库和中央储备粮规模的稳定。2007年,中国粮食产量再次登上10000亿斤阶段性水平。2008年,粮食产量突破历史最高水平。

——摘编自尹成杰《粮安天下——全球粮食危机与中国粮食安全》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代粮食安全思想的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括我国为保障粮食安全采取的措施,并分析其意义。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1493年,哥伦布在美洲发现并记载了辣椒,将其带回西班牙,很快传入葡萄牙。随着达·伽马开辟新航路,16世纪初,葡萄牙人把辣椒先传入非洲,后又传入印度西部。16世纪上半叶,辣椒传到欧洲的意大利、英国和德国等地,但是无论作为调味品还是菜肴,欧洲人都不甚喜欢食用辣椒,主要用于观赏和点缀。在美洲,16世纪下半叶以降,欧洲人把辣椒传入中北美地区。17世纪初沿着海上丝绸之路传入东南亚地区,大约在明代万历年间辣椒传入中国。随后英国殖民者又把辣椒从英国本土传入北美东海岸的英属殖民地。

——摘编自张箭《辣椒在全球的传播》

材料二 辣椒自传入中国后,迅速在全国范围内普遍流行,尤其是喜食辛辣地区的人们将它变成不可或缺的蔬菜或调味品。辣椒融入了中国饮食文化和艺术审美的范围,它在不同地区的称谓差异,也表明了其在特定地域的人文特征。湖南人把辣椒文化视为湖湘文化中的重要元素,并由此提炼出湘人的“辣椒精神”,毛泽东诙谐地将辣椒与红色革命精神联系起来,“不吃辣椒不革命”。辣椒传入中国虽只有四百多年,但其文化已经融入中华饮食文化,演绎出不同风味,孕育出各具特色的代表菜肴,吸引着世界各地的游客去品尝最地道的辣味美食。

——摘编自张艺凡《辣椒传入中国的地域文化影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括辣椒在全球传播过程中的特点,分析辣椒在世界范围内传播的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析辣椒传入中国的影响。综合上述材料,谈谈“辣椒”与“全球文明”关系的认知。

答案

1.D2.D3.B4.B5.B6.A7.A8.A9.C10.A11.A12.B13.D14.D15.A

16.(1)特点:历史悠久;阶段性明显(逐步发展完善);儒家民本色彩浓厚;注重市场的调节作用;多措并举的制度设计。

(2)措施:制定法律、法规和政策,建立耕地保护机制;保护农村土地承包关系的长期稳定;支持粮食生产区;构建农业产业体系;推广农业技术;健全粮食储备体系。

意义:保障人民生活;维护社会稳定;促进经济发展;推进工业化和城市化。

17.(1)特点:传播时间具有持续性;欧洲国家主导;经历了从观赏到食用的过程;传播路径具有多元性和双向性。

因素:辣椒自身的价值;新航路的开辟;殖民扩张的影响;世界市场的推动;培育技术的提高。

(2)影响:改变了中国人的饮食习惯;促进了区域文化认同;形成了革命精神;促进了各地饮食文化交流;推动商品经济发展。

认知:有利于推动世界文明多元互动;有利于促进文明交流互鉴;要尊重文明的多样性。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化