2022-2023学年统编版高中语文必修上册15.《我与地坛》课件(53张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年统编版高中语文必修上册15.《我与地坛》课件(53张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-30 11:28:39 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

倘若你觉得人生幸运,

那么,你应该读读史铁生。

倘若你觉得人生充满不幸,那么,你也一定要读读史铁生!

史铁生

我与地坛(节选)

学习目标

1.语言建构与运用:了解作者残疾后,在地坛的启示下,对生命产生新理解、新感悟的历程。

2.思维发展与提升:培养诵读能力读中感悟作者对生命的理性思考。

3.审美鉴赏与创造:通过品味本文几处景物描写,理解作者对生死的感悟。

4.文化传承与理解:通过学习培养正确的生死观及坚忍不拔的意志,体味生命的崇高和庄严美。

学习重难点

1、体会作者思想变化的过程及这种变化与环境的关系,领悟作者对人生的思考和对生命的认识。

2、理解地坛描写与抒情的关系。品味作者沉静、绵密、抒情的语言特点。

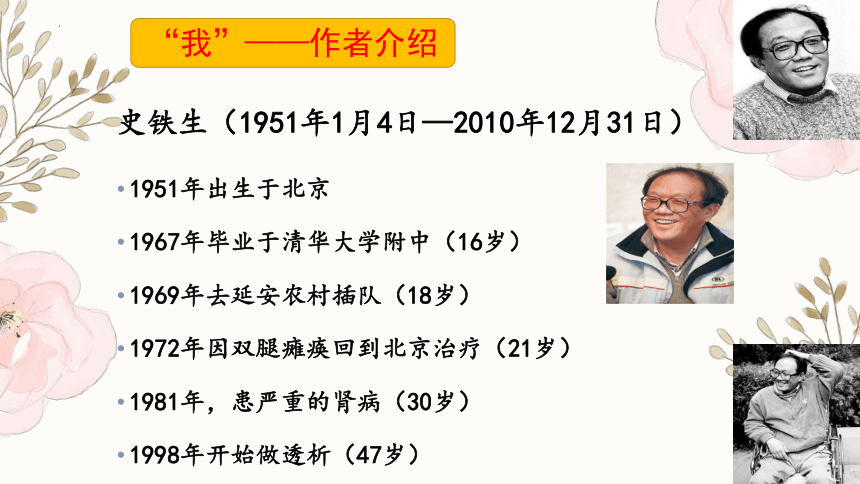

史铁生(1951年1月4日—2010年12月31日)

1951年出生于北京

1967年毕业于清华大学附中(16岁)

1969年去延安农村插队(18岁)

1972年因双腿瘫痪回到北京治疗(21岁)

1981年,患严重的肾病(30岁)

1998年开始做透析(47岁)

“我”——作者介绍

自称“职业是生病,业余在写作”。

代表作《我的遥远的清平湾》《命若琴弦》《我与地坛》《病隙碎笔》等。

曾获鲁迅文学奖、老舍散文奖、全国优秀短篇小说奖、华语文学传媒年度杰出成就奖等15个文学大奖。

“我”——作者介绍

解题

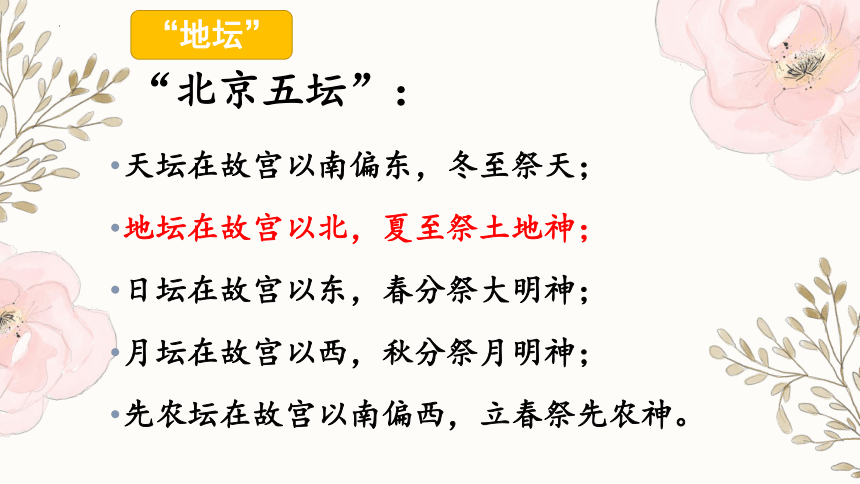

“地坛”

“北京五坛”:

天坛在故宫以南偏东,冬至祭天;

地坛在故宫以北,夏至祭土地神;

日坛在故宫以东,春分祭大明神;

月坛在故宫以西,秋分祭月明神;

先农坛在故宫以南偏西,立春祭先农神。

“地坛”

地坛,始建于1530年,是明清两代帝王祭地的场所,也是我国最大且是唯一现存的祭地之坛。

“文革”期间因遭毁弃及疏于管理而荒芜。

坍圮(tānp ) 熨(yù)帖 宿(sù)

亘古不变(gèn) 隽(juàn) 永 倔(jué) 强

嘈(cáo) 杂 假(jià) 期 玉砌(qì)雕栏

独处(chǔ) 捋(lǚ) 着 焦灼(zhuó)

荒芜(wú) 剥(bō) 蚀 颓tuí墙

(恪) kè守 教 (诲) huì (猝) cù然

读准字音

地坛

母亲

所选两部分分别写了什么?

读课文,试总结文本两个部分的内容

第一部分:地坛给我的启迪。

第二部分:对母亲的追思,对母爱的理解。

一、我与地坛

“我”刚进入地坛时,地坛是什么样的状态?

(请用原文的话进行回答)

我在好几篇小说中都 提到过一座废弃的古园, 实际就是地坛。许多年前旅游业还没有开展,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

破败 荒芜

冷清

被人遗忘

“我”刚进入地坛时,“我”是什么样的状态?

(请用原文的话进行回答)

最狂妄的年龄忽而残废了双腿

十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。

我两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间,几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去……

残废、失魂落魄、迷茫、被社会遗弃

说一说作者与地坛的遭遇有何相似之处?

地坛被人遗弃

作者被社会遗弃

同病相怜 惺惺相惜

在与地坛相处的这段时光,我看到了什么样的地坛?从中获得了哪些启示呢

景物描写

第三段

第五段

第七段

第三段景物描写:

给作者的启示:地坛在等待“我”来临的四百多年里除去了身上人工的雕琢,磨灭了身上的浮华与光芒,具有生命的老柏树和野草荒藤让我们体会到了生命力的顽强。在作者体会到生命的可贵的同时,重新认识到了活着的重要性,让作者对生命有了重新的思考。

地坛的特点:古旧荒芜。

第五段景物描写:

给作者的启示:地坛向“我”展示了一个鲜活灵动的生命世界,让我意识到不管怎样微弱纤细的生命主体,都有它自身的价值。园子是作者的比照,他从中获得了宝贵的启示:园子虽荒芜,但并不衰败;那么我虽残疾,却不应颓废。

地坛的特点:荒芜但并不衰败。

作者为什么尽选择些小虫小草之类的小生命来写,而不是其他宏大的景物呢?

它们虽然弱小、卑微,有自己的艰难困惑、挣扎痛苦,但都怀着强烈的生命意识,以自己特有的方式活在这个世界上;它们虽处在荒芜地,但都按自己的方式生存着,向人们展现出缤纷的生命世界。正是由于小昆虫、草木等生生不息,地坛才不再衰败。

启示作者——身为人类一员的“我” 虽然身处逆境,但不能颓废消极,而应该像它们那样找到属于自己的那份生命的喜悦,为世界增添一份活力与亮色。

第七段景物描写:描写了哪些景物,景物有什么特点?

落日 ——

落寞——

雪地——

古柏——

暴雨——

落叶——

灿烂

雨燕高歌

脚印猜想

永恒镇静

灼烈清纯

飘摇歌舞

坦然安卧

第七段景物描写:

作者获得的启示:外在的环境是恶劣的,但生命是无法遭到破坏而发生改变的,人不应因为疾病而改变自己生命本色,应该要坦然面对、热爱生活,顽强的活出人生的味道。

地坛景象特点:充满生机、镇静、坦然。

小昆虫和草木的生生不息向“我”展示了一个鲜活灵动的生命世界,使“我”意识到不管怎样微弱的生命主体都有它自身的价值,面对苦难要勇敢地活下去,顽强地活下去,体会人生的味道。

作者也正是用自己的实际生命行动践行着这份深受启发

我 地坛

熟悉

迷惘绝望

荒芜并不颓废

充满生机

深受启发

在园子中有了这么多深刻感受的作者最终理解了生命也就是顺理成章的了,作者在园中思考了哪些问题,得出了什么结论?

1、 关于死的事

2、 我为什么要出生

3、 怎样活的问题

关于死

虽然残疾,但不能一味消极地想到死,应遵循自然规律,珍视生命,珍视当下,从而树立活下去的信心。

死是一件不必急于求成的事,一个必然会降临的节日。

关于出生

生及生命中的遭遇是上天所给的事实,人要直面生命中的不幸和苦难。

一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题。

怎样活

外在的环境是恶劣的,但生命不会因遭到破坏而发生改变,只要按照自己的方式活着,你就能坦然地体会到人生的味道。

景物描写的作用

1、说明地坛是破败、荒芜、古旧的,同时又宁静,充满活力、生气。

2、为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

3、地坛是对“生命”和“世界”的解读,也是作者的解读,让作者获得新生。

地坛,

让他度过了绝望狂躁的青年,

也使他参悟,多变无常的人生。

命运总是让人捉摸不透,把疾病交给医生,把命运交给上帝,把快乐和勇气留给自己……

从截瘫后的失魂落魄,到在沉静光芒中反思自己,他在关注细小的生命中窥看见自己的心魂,十五年来的默坐、呆想,他走出了自己的小天地,放眼看到了宇宙天地,明白了尽管环境是恶劣的,但生命的本色不能改变,他找到了活着的方向。所以我们只要根据自身的条件,扬长避短,顽强奋斗,都可以碰撞出一条成功之路。

归纳总结

当堂检测

阅读下面的文字,回答问题。

地坛离我家很近,我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。我时常到那古园里去,理一理纷乱的思绪,去窥看自己的心魂。这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;

当堂检测

阅读下面的文字,回答问题。

文中画波浪线的句子可以改写成:“仿佛我就是为了等这古园,等这历经沧桑的四百多年的古园。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

原文运用了拟人的手法,突出了“我”与古园的缘分。强调了古园对“我”的影响之大之深,古园让“我”更深刻地认识到时间的永恒、饱经风霜的生命价值、历经磨难但不屈服于磨难的精神意义。

作业

写一段描写景物的文字,字里行间体现出你的情感(或喜爱或哀伤等)。

二、我与母亲

文中写了母亲哪些镜头?体现了母亲对儿子什么样的感情?

镜头一:目送

镜头二:寻找

镜头一:目送

有一回我摇车出了小院,想起一件什么事又返身回来,看见母亲仍站在原地,还是送我走时的姿势,望着我拐出小院去的那处墙角,对我的回来竟一时没有反应。

思考:从母亲目送的镜头中,你读出了什么?

联想到:

我慢慢地、慢慢地了解到,所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影默默告诉你:不必追。

——龙应台《目送》

待她再次送我出门的时候,她说:“出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。”许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想,我不在家里的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐与一个母亲最低限度的祈求。

镜头一:目送

思考:从“心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐“这中你读出了什么?母亲祷告祈求什么?

一定不要有什么意外?

一定要活着?

一定幸福地活着?

……

思考:母亲端着眼镜像在寻找海上的一条船说明了什么 母亲步履茫然又急迫,此时母亲会想些什么?上面文段你读出什么?

【解读】送我上地坛,无言目送;在家等待我,坐卧难宁;到地坛找我,孤独而执着。母亲的每一个举动都表现了对儿子那份深沉的爱,她对儿子的爱隐忍有度,她有坚忍的意志和毫不张扬的爱。

镜头二:寻找

思考:“车辙”仅仅是指轮椅碾过的痕迹吗?母亲的“脚印”仅仅是指母亲踩过的脚印吗?

【解读】指“我”跋涉的每一步“车辙”和人生路,“脚印”既指母亲寻找我的每一步足迹,也指母亲的深情陪伴与给“我”的精神的支撑。而且“车辙”和“脚印”的交织还象征着地坛与母亲的重合——地坛不仅是“我”重拾生命信念的地方,更是“我”感受母爱最深的地方。

我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方都有过母亲的脚印。

镜头二:寻找

该部分写母亲为“我”做了哪些事?

明确:

“我”上地坛,母亲“送”;

“我”在地坛,母亲“忧”、“找”。“送”、“忧”、“找”,写尽母亲的悲苦与操劳。

分析第二部分,体会作者情感

在作者的笔下,母亲是一个怎样的形象呢?

参考答案:(1)隐忍宽容的形象。

容让儿子,自己承受痛苦;理解儿子,委屈自己,眼看自己的儿子在最辉煌的时候遭遇人生一大挫折,母亲想要安慰,但却不愿打扰儿子那敏感又脆弱的心灵。

(2)倔强坚韧的形象。

母亲为了儿子不懈地四处奔走;默默注视着儿子,以自己的行动影响儿子,用她那坚韧的性格感染着自己的儿子。

(3)思想深刻、聪慧过人的母亲。

她充分理解儿子的处境和心态,懂得运用一种智慧的方式去呵护儿子;并且思想深刻,考虑长远。

(4)体贴关怀的形象。母亲心思细腻,注重每个细节;关怀备至,体贴入微,每次我消失在她的视线之外,她总是一遍又一遍不停地寻找,坚持不懈。

概括要力求全面准确。

本文是通过哪些手法来展现母爱的深挚的?

参考答案:(1)行动描写。写母亲默送儿子去地坛、翘首伫望、焦急地寻找以及一时找不到“我”时的步履茫然而急迫……在这重复多年的无声行动中,显示母爱的伟大,使人难以忘怀。

(2)心理描写。借“我”之口,直接写母亲的心理活动,她对残疾儿子不断地“暗自祷告”“自我安慰”,整日“心神不定坐卧难宁”。这些直接的心理描写,把深挚的母爱写得感人肺腑。

(3)侧面烘托,文中反复抒写“我”对母亲的思念、痛悔之情难以遏制,从侧面烘托出母爱动人的力量。

来不及为母亲着想

母亲去世后感到痛悔

史铁生对母亲的态度经历了怎样的变化?

理解母亲

怀念母亲

母亲给“我”的启示是什么?

母亲的默默的不张扬的关爱、母亲的坚韧的意志、母亲的承受——这些高贵的品质让“我”学会了承担苦难、坚强生活。

试赏析结尾“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”

地坛里处处都有母亲的牵挂,这样的总结暗示了我的成长处处离不开母亲,地坛与母亲已经融为一体。

课文第一部分写“我与地坛”,第二部分写“我与母亲”,而题目却只是“我与地坛”。为什么?

地坛中“有过我的车辙”的地方“也都有过母亲的脚印”,给予“我”生命启示的地坛见证了这一切,也包容了这一切。在我心目中,母亲、地坛、还有我苦难却坚忍的生命已然融为一体。而今母亲已经离去,承载着母亲对我的爱和我对母亲的怀念的地坛,变成了我的精神家园和哲学导师。地坛是虚化了的母亲,母亲是我心中永远的地坛。

我

母 亲

地 坛

自然

精神家园

精神支柱

亲情

珍爱生命

体味人生

要有坚忍的意志

要理解他人

结构图示

总结

这篇散文通过写作者与地坛的关系,表达作者对生命意义的思考和感悟;通过写母亲,抒发作者对母亲的感情及他所体悟到的母爱。透过这些朴实、纯净的文字,我们可以感受到史铁生的精神魅力,以及他澄净的思想和深切的感悟带给我们的启迪和思考。

拓展提升

史铁生的生命观,以及他面对生命的坚强的意志,给了我们很大的启发,身残志坚是对他生命过程的最好总结。在我们的日常生活中,还有一些人,同样在面对生命的打击时,用他们顽强的态度,坚定的意志,永恒的决心,坚毅的行动,在告诉我们,生命无论在何种状态下,都能闪耀出绚丽的光芒。

高考625分

脑瘫

姚俊鹏

高考623分

汶川地震中失去右手的李欣雨

高考662分患“庞贝病”的王唯佳

高考635分几乎失明的昂子喻

山坡找网女孩范天兰

高考644分

屋顶男孩 全杰通

高考666分

希望这些坚强人们的伟大精神,能够激励我们努力、认真地对待我们的生活,坚韧地面对我们遇到的挫折,努力学习和展现我们中华民族坚毅、深沉、顽强的民族精神,为祖国的日益强大奉献出我们每一份渺小的努力。

倘若你觉得人生幸运,

那么,你应该读读史铁生。

倘若你觉得人生充满不幸,那么,你也一定要读读史铁生!

史铁生

我与地坛(节选)

学习目标

1.语言建构与运用:了解作者残疾后,在地坛的启示下,对生命产生新理解、新感悟的历程。

2.思维发展与提升:培养诵读能力读中感悟作者对生命的理性思考。

3.审美鉴赏与创造:通过品味本文几处景物描写,理解作者对生死的感悟。

4.文化传承与理解:通过学习培养正确的生死观及坚忍不拔的意志,体味生命的崇高和庄严美。

学习重难点

1、体会作者思想变化的过程及这种变化与环境的关系,领悟作者对人生的思考和对生命的认识。

2、理解地坛描写与抒情的关系。品味作者沉静、绵密、抒情的语言特点。

史铁生(1951年1月4日—2010年12月31日)

1951年出生于北京

1967年毕业于清华大学附中(16岁)

1969年去延安农村插队(18岁)

1972年因双腿瘫痪回到北京治疗(21岁)

1981年,患严重的肾病(30岁)

1998年开始做透析(47岁)

“我”——作者介绍

自称“职业是生病,业余在写作”。

代表作《我的遥远的清平湾》《命若琴弦》《我与地坛》《病隙碎笔》等。

曾获鲁迅文学奖、老舍散文奖、全国优秀短篇小说奖、华语文学传媒年度杰出成就奖等15个文学大奖。

“我”——作者介绍

解题

“地坛”

“北京五坛”:

天坛在故宫以南偏东,冬至祭天;

地坛在故宫以北,夏至祭土地神;

日坛在故宫以东,春分祭大明神;

月坛在故宫以西,秋分祭月明神;

先农坛在故宫以南偏西,立春祭先农神。

“地坛”

地坛,始建于1530年,是明清两代帝王祭地的场所,也是我国最大且是唯一现存的祭地之坛。

“文革”期间因遭毁弃及疏于管理而荒芜。

坍圮(tānp ) 熨(yù)帖 宿(sù)

亘古不变(gèn) 隽(juàn) 永 倔(jué) 强

嘈(cáo) 杂 假(jià) 期 玉砌(qì)雕栏

独处(chǔ) 捋(lǚ) 着 焦灼(zhuó)

荒芜(wú) 剥(bō) 蚀 颓tuí墙

(恪) kè守 教 (诲) huì (猝) cù然

读准字音

地坛

母亲

所选两部分分别写了什么?

读课文,试总结文本两个部分的内容

第一部分:地坛给我的启迪。

第二部分:对母亲的追思,对母爱的理解。

一、我与地坛

“我”刚进入地坛时,地坛是什么样的状态?

(请用原文的话进行回答)

我在好几篇小说中都 提到过一座废弃的古园, 实际就是地坛。许多年前旅游业还没有开展,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

破败 荒芜

冷清

被人遗忘

“我”刚进入地坛时,“我”是什么样的状态?

(请用原文的话进行回答)

最狂妄的年龄忽而残废了双腿

十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。

我两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间,几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去……

残废、失魂落魄、迷茫、被社会遗弃

说一说作者与地坛的遭遇有何相似之处?

地坛被人遗弃

作者被社会遗弃

同病相怜 惺惺相惜

在与地坛相处的这段时光,我看到了什么样的地坛?从中获得了哪些启示呢

景物描写

第三段

第五段

第七段

第三段景物描写:

给作者的启示:地坛在等待“我”来临的四百多年里除去了身上人工的雕琢,磨灭了身上的浮华与光芒,具有生命的老柏树和野草荒藤让我们体会到了生命力的顽强。在作者体会到生命的可贵的同时,重新认识到了活着的重要性,让作者对生命有了重新的思考。

地坛的特点:古旧荒芜。

第五段景物描写:

给作者的启示:地坛向“我”展示了一个鲜活灵动的生命世界,让我意识到不管怎样微弱纤细的生命主体,都有它自身的价值。园子是作者的比照,他从中获得了宝贵的启示:园子虽荒芜,但并不衰败;那么我虽残疾,却不应颓废。

地坛的特点:荒芜但并不衰败。

作者为什么尽选择些小虫小草之类的小生命来写,而不是其他宏大的景物呢?

它们虽然弱小、卑微,有自己的艰难困惑、挣扎痛苦,但都怀着强烈的生命意识,以自己特有的方式活在这个世界上;它们虽处在荒芜地,但都按自己的方式生存着,向人们展现出缤纷的生命世界。正是由于小昆虫、草木等生生不息,地坛才不再衰败。

启示作者——身为人类一员的“我” 虽然身处逆境,但不能颓废消极,而应该像它们那样找到属于自己的那份生命的喜悦,为世界增添一份活力与亮色。

第七段景物描写:描写了哪些景物,景物有什么特点?

落日 ——

落寞——

雪地——

古柏——

暴雨——

落叶——

灿烂

雨燕高歌

脚印猜想

永恒镇静

灼烈清纯

飘摇歌舞

坦然安卧

第七段景物描写:

作者获得的启示:外在的环境是恶劣的,但生命是无法遭到破坏而发生改变的,人不应因为疾病而改变自己生命本色,应该要坦然面对、热爱生活,顽强的活出人生的味道。

地坛景象特点:充满生机、镇静、坦然。

小昆虫和草木的生生不息向“我”展示了一个鲜活灵动的生命世界,使“我”意识到不管怎样微弱的生命主体都有它自身的价值,面对苦难要勇敢地活下去,顽强地活下去,体会人生的味道。

作者也正是用自己的实际生命行动践行着这份深受启发

我 地坛

熟悉

迷惘绝望

荒芜并不颓废

充满生机

深受启发

在园子中有了这么多深刻感受的作者最终理解了生命也就是顺理成章的了,作者在园中思考了哪些问题,得出了什么结论?

1、 关于死的事

2、 我为什么要出生

3、 怎样活的问题

关于死

虽然残疾,但不能一味消极地想到死,应遵循自然规律,珍视生命,珍视当下,从而树立活下去的信心。

死是一件不必急于求成的事,一个必然会降临的节日。

关于出生

生及生命中的遭遇是上天所给的事实,人要直面生命中的不幸和苦难。

一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题。

怎样活

外在的环境是恶劣的,但生命不会因遭到破坏而发生改变,只要按照自己的方式活着,你就能坦然地体会到人生的味道。

景物描写的作用

1、说明地坛是破败、荒芜、古旧的,同时又宁静,充满活力、生气。

2、为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

3、地坛是对“生命”和“世界”的解读,也是作者的解读,让作者获得新生。

地坛,

让他度过了绝望狂躁的青年,

也使他参悟,多变无常的人生。

命运总是让人捉摸不透,把疾病交给医生,把命运交给上帝,把快乐和勇气留给自己……

从截瘫后的失魂落魄,到在沉静光芒中反思自己,他在关注细小的生命中窥看见自己的心魂,十五年来的默坐、呆想,他走出了自己的小天地,放眼看到了宇宙天地,明白了尽管环境是恶劣的,但生命的本色不能改变,他找到了活着的方向。所以我们只要根据自身的条件,扬长避短,顽强奋斗,都可以碰撞出一条成功之路。

归纳总结

当堂检测

阅读下面的文字,回答问题。

地坛离我家很近,我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。我时常到那古园里去,理一理纷乱的思绪,去窥看自己的心魂。这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;

当堂检测

阅读下面的文字,回答问题。

文中画波浪线的句子可以改写成:“仿佛我就是为了等这古园,等这历经沧桑的四百多年的古园。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

原文运用了拟人的手法,突出了“我”与古园的缘分。强调了古园对“我”的影响之大之深,古园让“我”更深刻地认识到时间的永恒、饱经风霜的生命价值、历经磨难但不屈服于磨难的精神意义。

作业

写一段描写景物的文字,字里行间体现出你的情感(或喜爱或哀伤等)。

二、我与母亲

文中写了母亲哪些镜头?体现了母亲对儿子什么样的感情?

镜头一:目送

镜头二:寻找

镜头一:目送

有一回我摇车出了小院,想起一件什么事又返身回来,看见母亲仍站在原地,还是送我走时的姿势,望着我拐出小院去的那处墙角,对我的回来竟一时没有反应。

思考:从母亲目送的镜头中,你读出了什么?

联想到:

我慢慢地、慢慢地了解到,所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影默默告诉你:不必追。

——龙应台《目送》

待她再次送我出门的时候,她说:“出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。”许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想,我不在家里的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐与一个母亲最低限度的祈求。

镜头一:目送

思考:从“心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐“这中你读出了什么?母亲祷告祈求什么?

一定不要有什么意外?

一定要活着?

一定幸福地活着?

……

思考:母亲端着眼镜像在寻找海上的一条船说明了什么 母亲步履茫然又急迫,此时母亲会想些什么?上面文段你读出什么?

【解读】送我上地坛,无言目送;在家等待我,坐卧难宁;到地坛找我,孤独而执着。母亲的每一个举动都表现了对儿子那份深沉的爱,她对儿子的爱隐忍有度,她有坚忍的意志和毫不张扬的爱。

镜头二:寻找

思考:“车辙”仅仅是指轮椅碾过的痕迹吗?母亲的“脚印”仅仅是指母亲踩过的脚印吗?

【解读】指“我”跋涉的每一步“车辙”和人生路,“脚印”既指母亲寻找我的每一步足迹,也指母亲的深情陪伴与给“我”的精神的支撑。而且“车辙”和“脚印”的交织还象征着地坛与母亲的重合——地坛不仅是“我”重拾生命信念的地方,更是“我”感受母爱最深的地方。

我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方都有过母亲的脚印。

镜头二:寻找

该部分写母亲为“我”做了哪些事?

明确:

“我”上地坛,母亲“送”;

“我”在地坛,母亲“忧”、“找”。“送”、“忧”、“找”,写尽母亲的悲苦与操劳。

分析第二部分,体会作者情感

在作者的笔下,母亲是一个怎样的形象呢?

参考答案:(1)隐忍宽容的形象。

容让儿子,自己承受痛苦;理解儿子,委屈自己,眼看自己的儿子在最辉煌的时候遭遇人生一大挫折,母亲想要安慰,但却不愿打扰儿子那敏感又脆弱的心灵。

(2)倔强坚韧的形象。

母亲为了儿子不懈地四处奔走;默默注视着儿子,以自己的行动影响儿子,用她那坚韧的性格感染着自己的儿子。

(3)思想深刻、聪慧过人的母亲。

她充分理解儿子的处境和心态,懂得运用一种智慧的方式去呵护儿子;并且思想深刻,考虑长远。

(4)体贴关怀的形象。母亲心思细腻,注重每个细节;关怀备至,体贴入微,每次我消失在她的视线之外,她总是一遍又一遍不停地寻找,坚持不懈。

概括要力求全面准确。

本文是通过哪些手法来展现母爱的深挚的?

参考答案:(1)行动描写。写母亲默送儿子去地坛、翘首伫望、焦急地寻找以及一时找不到“我”时的步履茫然而急迫……在这重复多年的无声行动中,显示母爱的伟大,使人难以忘怀。

(2)心理描写。借“我”之口,直接写母亲的心理活动,她对残疾儿子不断地“暗自祷告”“自我安慰”,整日“心神不定坐卧难宁”。这些直接的心理描写,把深挚的母爱写得感人肺腑。

(3)侧面烘托,文中反复抒写“我”对母亲的思念、痛悔之情难以遏制,从侧面烘托出母爱动人的力量。

来不及为母亲着想

母亲去世后感到痛悔

史铁生对母亲的态度经历了怎样的变化?

理解母亲

怀念母亲

母亲给“我”的启示是什么?

母亲的默默的不张扬的关爱、母亲的坚韧的意志、母亲的承受——这些高贵的品质让“我”学会了承担苦难、坚强生活。

试赏析结尾“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”

地坛里处处都有母亲的牵挂,这样的总结暗示了我的成长处处离不开母亲,地坛与母亲已经融为一体。

课文第一部分写“我与地坛”,第二部分写“我与母亲”,而题目却只是“我与地坛”。为什么?

地坛中“有过我的车辙”的地方“也都有过母亲的脚印”,给予“我”生命启示的地坛见证了这一切,也包容了这一切。在我心目中,母亲、地坛、还有我苦难却坚忍的生命已然融为一体。而今母亲已经离去,承载着母亲对我的爱和我对母亲的怀念的地坛,变成了我的精神家园和哲学导师。地坛是虚化了的母亲,母亲是我心中永远的地坛。

我

母 亲

地 坛

自然

精神家园

精神支柱

亲情

珍爱生命

体味人生

要有坚忍的意志

要理解他人

结构图示

总结

这篇散文通过写作者与地坛的关系,表达作者对生命意义的思考和感悟;通过写母亲,抒发作者对母亲的感情及他所体悟到的母爱。透过这些朴实、纯净的文字,我们可以感受到史铁生的精神魅力,以及他澄净的思想和深切的感悟带给我们的启迪和思考。

拓展提升

史铁生的生命观,以及他面对生命的坚强的意志,给了我们很大的启发,身残志坚是对他生命过程的最好总结。在我们的日常生活中,还有一些人,同样在面对生命的打击时,用他们顽强的态度,坚定的意志,永恒的决心,坚毅的行动,在告诉我们,生命无论在何种状态下,都能闪耀出绚丽的光芒。

高考625分

脑瘫

姚俊鹏

高考623分

汶川地震中失去右手的李欣雨

高考662分患“庞贝病”的王唯佳

高考635分几乎失明的昂子喻

山坡找网女孩范天兰

高考644分

屋顶男孩 全杰通

高考666分

希望这些坚强人们的伟大精神,能够激励我们努力、认真地对待我们的生活,坚韧地面对我们遇到的挫折,努力学习和展现我们中华民族坚毅、深沉、顽强的民族精神,为祖国的日益强大奉献出我们每一份渺小的努力。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读