江苏省张家港市2012-2013学年第二学期七年级期末调研测试历史试题

文档属性

| 名称 | 江苏省张家港市2012-2013学年第二学期七年级期末调研测试历史试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 375.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-08-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

张家港市2012~2013学年第二学期期末调研测试

初一历史 2013.6

注意事项:

1.全卷满分100分,考试时间60分钟。闭卷考试;

2.答题前,考生先将自己的学校、班级、姓名、考试号填写在答题卷密封线内相应的位置上;

3.选择题、填空题、解答题必须用黑色签字笔答题,答案填在答题卷相应位置上;

4.各题必须答在黑色答题框中,不得超出答题框。在草稿纸、试题卷上答题无效。

一、选择题(本大题共20题,每题2分,共40分。)

1.有人说:“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空。”下列对“流星”的理解,正确的是

A.繁荣而短暂 B.实现了统一 C.统治者残暴 D.大运河开通

2.唐太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”这段材料体现了唐太宗的执政思想是

A.廉洁 B.无为 C.勤政 D.民本

3.“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”杜甫诗中的“开元”指唐朝哪一位皇帝统治时期?

A.唐太宗 B.唐玄宗 C.唐高祖 D.武则天

4.孙中山论及科举制时说:“穷流溯源,英国的考试制度原来是从我们中国学去的”。以下关于科举制关联错误的一项是

A.隋文帝——诗赋成为进士科的主要考试内容 B.隋炀帝——正式设置进士科

C.唐太宗——扩充国学规模,增加学员 D.武则天——殿试的开始

5.下列各项属于唐朝和吐蕃密切交往的史实是

①松赞干布统一青藏高原 ②文成公主人吐蕃

③尺带珠丹与金城公主联姻 ④设置安西都护府

A.①②④ B.①④ C.②③④ D.②③

6.“白龙马,蹄朝西,驮着唐三藏跟着仨徒弟,西天取经上大路,一走就是几万里……”歌曲中的唐三藏的原型是玄奘,他所撰写的重要典籍是

A.《大唐西域记》 B.《西游记》 C.《史记》 D.《资治通鉴》

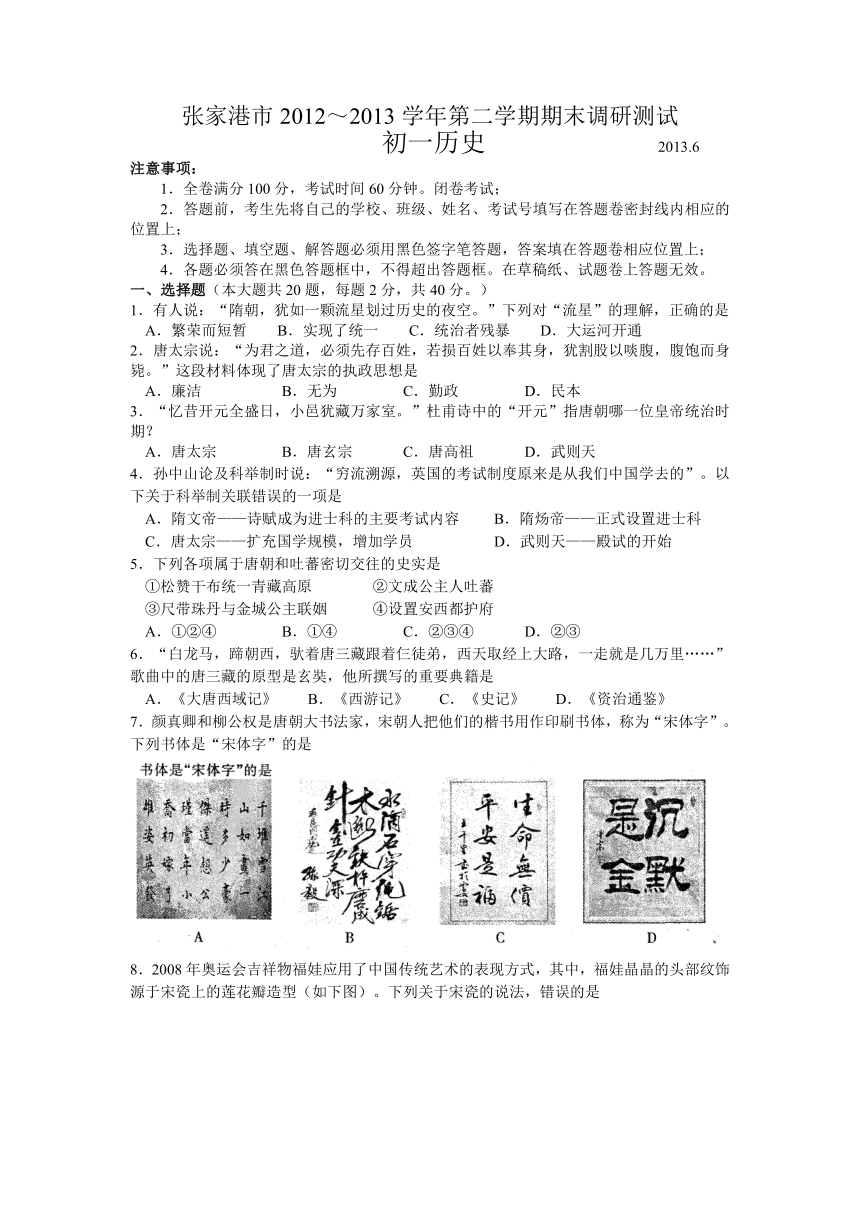

7.颜真卿和柳公权是唐朝大书法家,宋朝人把他们的楷书用作印刷书体,称为“宋体字”。下列书体是“宋体字”的是

8.2008年奥运会吉祥物福娃应用了中国传统艺术的表现方式,其中,福娃晶晶的头部纹饰源于宋瓷上的莲花瓣造型(如下图)。下列关于宋瓷的说法,错误的是

A.哥窑生产的冰裂纹瓷器非常著名 B.宋朝瓷窑遍布各地

C.瓷都景德镇在北宋时兴起 D.邢窑的白瓷最负盛名

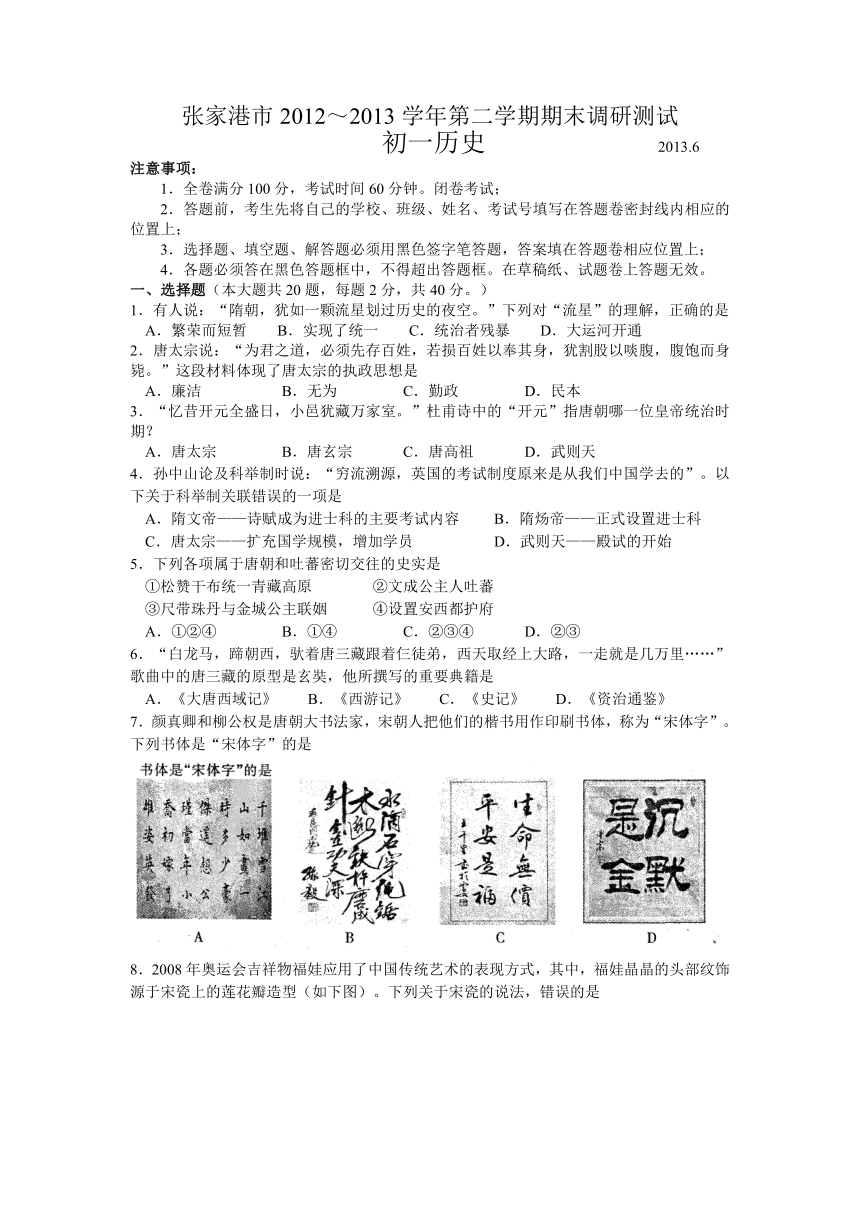

9.君臣礼仪是中国古代政治制度发展的外在表现。图1到图3的变化反映了

A.中央集权的完善 B.生活习惯的变化

C.社会文明的进步 D.君主权力的强化

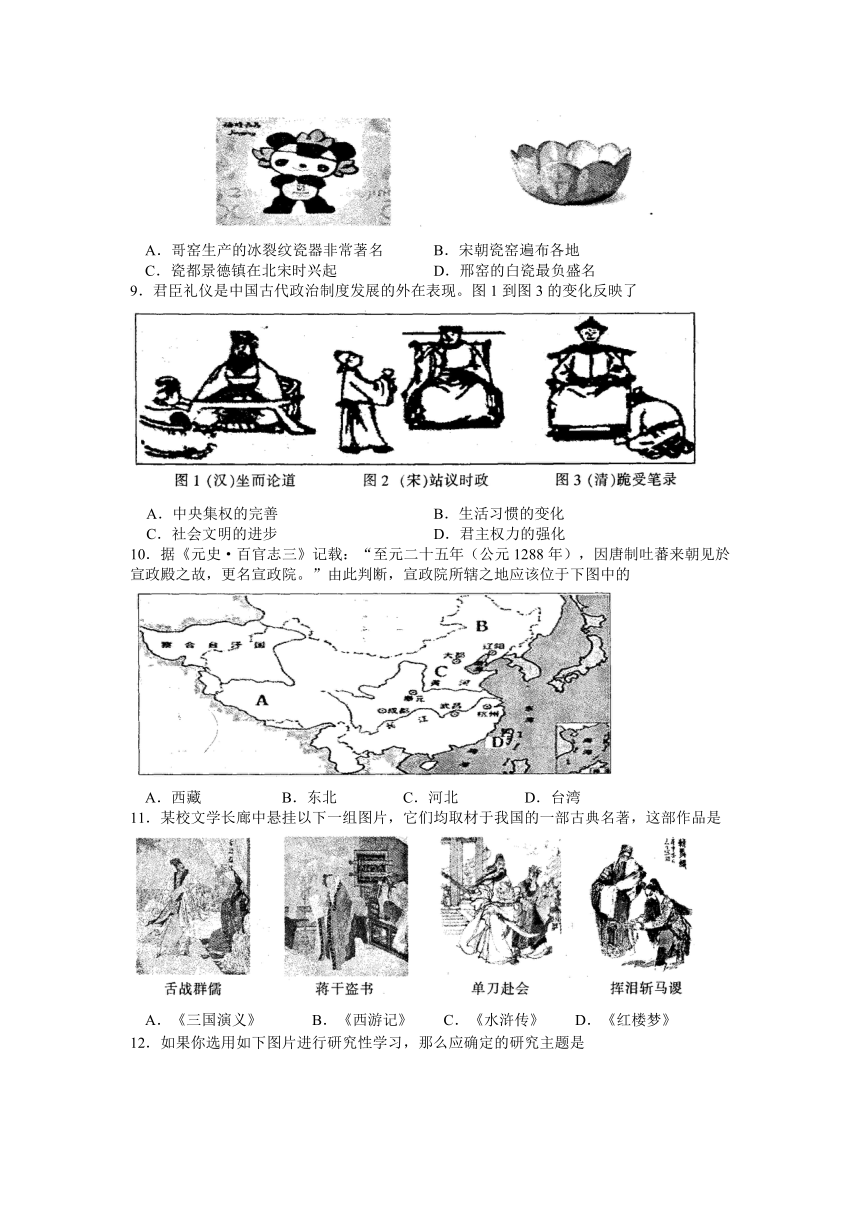

10.据《元史·百官志三》记载:“至元二十五年(公元1288年),因唐制吐蕃来朝见於宣政殿之故,更名宣政院。”由此判断,宣政院所辖之地应该位于下图中的

A.西藏 B.东北 C.河北 D.台湾

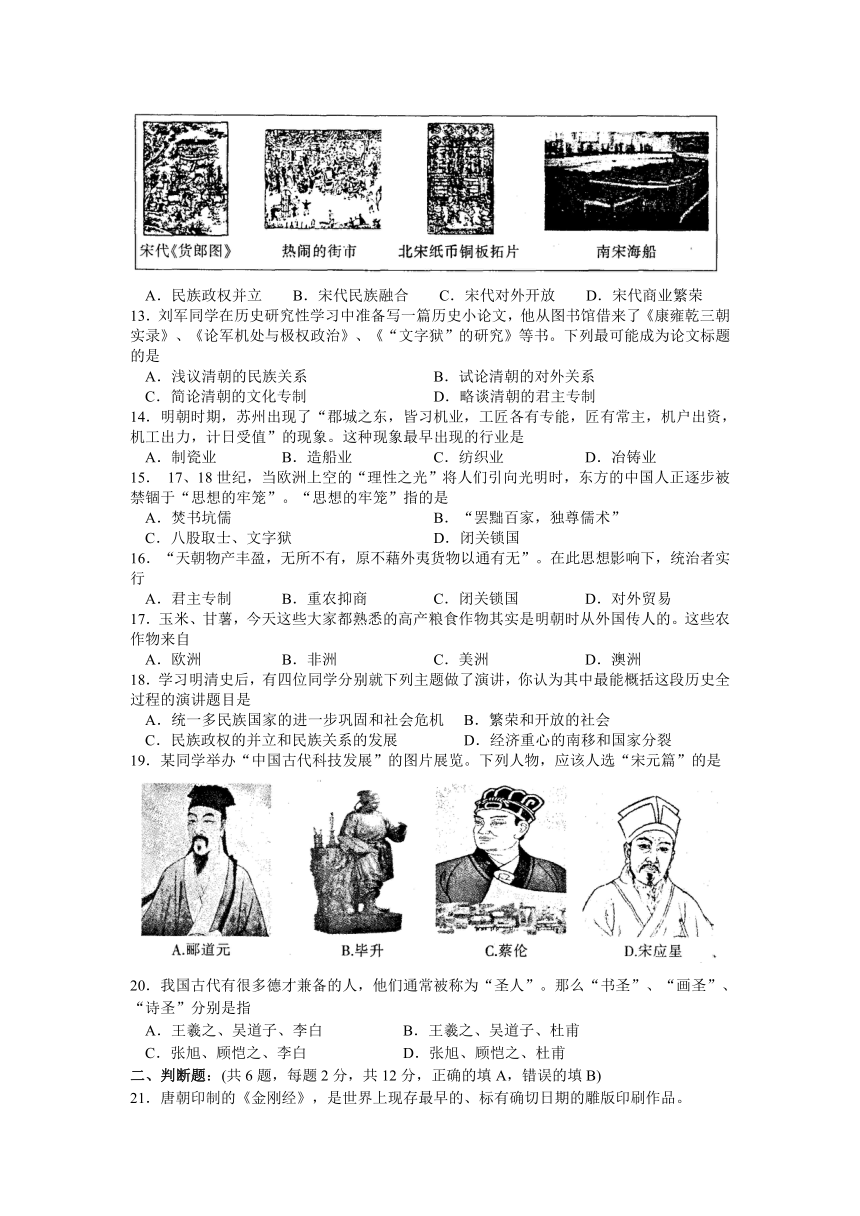

11.某校文学长廊中悬挂以下一组图片,它们均取材于我国的一部古典名著,这部作品是

A.《三国演义》 B.《西游记》 C.《水浒传》 D.《红楼梦》

12.如果你选用如下图片进行研究性学习,那么应确定的研究主题是

A.民族政权并立 B.宋代民族融合 C.宋代对外开放 D.宋代商业繁荣

13.刘军同学在历史研究性学习中准备写一篇历史小论文,他从图书馆借来了《康雍乾三朝实录》、《论军机处与极权政治》、《“文字狱”的研究》等书。下列最可能成为论文标题的是

A.浅议清朝的民族关系 B.试论清朝的对外关系

C.简论清朝的文化专制 D.略谈清朝的君主专制

14.明朝时期,苏州出现了“郡城之东,皆习机业,工匠各有专能,匠有常主,机户出资,机工出力,计日受值”的现象。这种现象最早出现的行业是

A.制瓷业 B.造船业 C.纺织业 D.冶铸业

15. 17、18世纪,当欧洲上空的“理性之光”将人们引向光明时,东方的中国人正逐步被禁锢于“思想的牢笼”。“思想的牢笼”指的是

A.焚书坑儒 B.“罢黜百家,独尊儒术”

C.八股取士、文字狱 D.闭关锁国

16.“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无”。在此思想影响下,统治者实行

A.君主专制 B.重农抑商 C.闭关锁国 D.对外贸易

17.玉米、甘薯,今天这些大家都熟悉的高产粮食作物其实是明朝时从外国传人的。这些农作物来自

A.欧洲 B.非洲 C.美洲 D.澳洲

18.学习明清史后,有四位同学分别就下列主题做了演讲,你认为其中最能概括这段历史全过程的演讲题目是

A.统一多民族国家的进一步巩固和社会危机 B.繁荣和开放的社会

C.民族政权的并立和民族关系的发展 D.经济重心的南移和国家分裂

19.某同学举办“中国古代科技发展”的图片展览。下列人物,应该人选“宋元篇”的是

20.我国古代有很多德才兼备的人,他们通常被称为“圣人”。那么“书圣”、“画圣”、“诗圣”分别是指

A.王羲之、吴道子、李白 B.王羲之、吴道子、杜甫

C.张旭、顾恺之、李白 D.张旭、顾恺之、杜甫

二、判断题:(共6题,每题2分,共12分,正确的填A,错误的填B)

21.唐朝印制的《金刚经》,是世界上现存最早的、标有确切日期的雕版印刷作品。

22.唐朝末年,火药开始用于军事上;宋元时期,火药武器广泛用于战争。

23.宋朝东京城内有许多娱乐兼营商业的场所叫做“瓦子”,在里面人们可以看到京剧。

24.一代天骄“成吉思汗”,他统一蒙古草原,结束了长期混乱的局面,建立了统一的元帝国。

25.今天所说的“万里长城”指的是明长城,它东起嘉峪关,西至鸭绿江,气势雄伟。

26.电视剧《宰相刘罗锅》播出之后,有历史学家认为这个电视剧名犯了错误,他的理由是丞相制度早在明朝时已经废除,所以称“宰相刘罗锅”会误导观众。

三、填空题:(每空1分,共10分)

27.世界上现存最古老的的一座石拱桥是 ▲ ;鉴真设计的 ▲ ,被日本视为艺术明珠。

28.元朝时期形成的一个新的民族是 ▲ ;皇太极继位后将女真族改名为 ▲ 。

29.北宋对辽用兵,最后订立盟约,史称 ▲ 。南宋和金进行战争,名将岳飞取得 ▲ 大捷。

30.1684年清朝为加强对台湾的管辖而设置 ▲ ;清朝平定回部之乱后设立的新疆地

区最高军政长官是 ▲ 。

31.都江堰工程的主要功能是 ▲ ;大运河工程的主要功能是 ▲ 。

四、材料题:(共3题,其中32题12分,33题13分,34题13分,共38分)

32.(12分)创新是一个民族发展的灵魂,是一个民族进步的不竭动力。自古以来中华民族就是富有创新精神的民族。结合所学知识探究以下问题:

探究一 制度篇

(1)统治阶级为加强中央集权,不断调整政策,开创新的政治制度。元朝在地方上实行的什么行政制度对后世产生了深远的影响?(2分)

(2)美国学者费正清说:“在一个我们看来特别注重私人关系的社会里,中国的科举考试却是惊人地大公无私。每当国势鼎盛,科举制度有效施行时,总是尽一切努力消除科场中的徇私舞弊。”

根据材料概括作者的观点。(2分)

探究二 经济篇

(3)中国是世界上最早种植水稻的国家,在两宋时期,为提高粮食产量,从国外引进了水稻优良品种。请你说说是从什么国家引进的?水稻品种是什么?(2分)

(4)生产工具的创新和改进是劳动人民智慧的结晶,也是社会生产力显著提高的标志。请列举唐朝时期创新的耕作工具和灌溉工具分别是什么?(不能写错次序,2分)

探究三 文化篇

(5)文学反映时代特征。根据右图和所学知识,说出《红楼梦》

成书的时期?(2分)这部小说揭示了怎样的历史趋势?(2分)

33.(13分)七年级下册历史记述了从隋朝建立(581年)至清前期(1840年前)的中国历史,这一历史时期,中国从辉煌走向辉煌,但是最终脱离了世界发展的大潮。请你逐一回答下面的问题。

(1)学习历史我们首先要掌握历史的时序性(朝代沿革等),以及历史年代计算方法。请填写下面隋朝至清朝朝代更替示意图。(按序号填写朝代或政权名称)(4分)

(2)人教版义务教育课程标准实验教科书《中国历史》:“在地方,废除行中书省,没立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政。在中央,废除丞相,撤消中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政,直接对皇帝负责。”根据材料中明朝官制的表述可以看出皇权和相权发生了怎样的变化?(2分)

(3)《清史稿·军机大臣年序表》:“雍正七年,用兵西北,以(因为)内阁在紫禁城太和门外,恐漏泄机密,始于隆宗门内没置军机房,选内阁中谨密者人值缮写,以为处理紧急军务之用。”材料中雍正设置军机处的直接原因是什么?(1分)军机处的设置有何影响?(2分)

(4)提到宋代,人们想到的词总是蛮族入侵、积贫积弱等,但学术界对宋代社会文明却给予了高度评价。请你举出两项这一时期科技的重大成就来证明这一观点。(2分)

(5)如上图,明朝北京城和长城是举世闻名的宏大工程。北京城以紫禁城为中心体现了设计者的什么理念?(1分)明长城是防御工程,当时主要防御什么民族南下?(1分)

34.(13分)2013年4月6日至8日在海南博鳌召开了博鳌亚洲论坛,中国国家主席习近平在开幕大会上表示,中国将继续妥善处理同有关国家的分歧和摩擦,在坚定捍卫主权、安全、领土完整的基础上,努力维护同周边国家的关系和地区和平稳定大局。阅读下列材料,回答问题:

材料一“封侯非我意,但愿海波平。” ——戚继光

(1)材料一戚继光为实现“海波平”这一愿望作出了哪些努力?(2分)

材料二 “台湾者,中国之土地也.久为贵国所踞,今余既来索,则地当归我,珍瑶不急之物,悉听而归。” ——郑成功

(2)材料二中“贵国”是哪个国家?(2分)郑成功收复台湾的时间是什么?(1分)

材料三“罗刹扰我黑龙江、松花江一带三十余年,其所窃据距我朝发祥之地甚近,不速加剪除,恐边徼之民不获宁息。” ——康熙帝

(3)材料三中的“罗刹”是哪个国家?(2分)为“剪除”其危害,康熙帝采取了什么举措?(2分)最后双方签订了什么条约?(2分)

(4)材料中的三位历史人物有何共同特征?(2分)

初一历史 2013.6

注意事项:

1.全卷满分100分,考试时间60分钟。闭卷考试;

2.答题前,考生先将自己的学校、班级、姓名、考试号填写在答题卷密封线内相应的位置上;

3.选择题、填空题、解答题必须用黑色签字笔答题,答案填在答题卷相应位置上;

4.各题必须答在黑色答题框中,不得超出答题框。在草稿纸、试题卷上答题无效。

一、选择题(本大题共20题,每题2分,共40分。)

1.有人说:“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空。”下列对“流星”的理解,正确的是

A.繁荣而短暂 B.实现了统一 C.统治者残暴 D.大运河开通

2.唐太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”这段材料体现了唐太宗的执政思想是

A.廉洁 B.无为 C.勤政 D.民本

3.“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”杜甫诗中的“开元”指唐朝哪一位皇帝统治时期?

A.唐太宗 B.唐玄宗 C.唐高祖 D.武则天

4.孙中山论及科举制时说:“穷流溯源,英国的考试制度原来是从我们中国学去的”。以下关于科举制关联错误的一项是

A.隋文帝——诗赋成为进士科的主要考试内容 B.隋炀帝——正式设置进士科

C.唐太宗——扩充国学规模,增加学员 D.武则天——殿试的开始

5.下列各项属于唐朝和吐蕃密切交往的史实是

①松赞干布统一青藏高原 ②文成公主人吐蕃

③尺带珠丹与金城公主联姻 ④设置安西都护府

A.①②④ B.①④ C.②③④ D.②③

6.“白龙马,蹄朝西,驮着唐三藏跟着仨徒弟,西天取经上大路,一走就是几万里……”歌曲中的唐三藏的原型是玄奘,他所撰写的重要典籍是

A.《大唐西域记》 B.《西游记》 C.《史记》 D.《资治通鉴》

7.颜真卿和柳公权是唐朝大书法家,宋朝人把他们的楷书用作印刷书体,称为“宋体字”。下列书体是“宋体字”的是

8.2008年奥运会吉祥物福娃应用了中国传统艺术的表现方式,其中,福娃晶晶的头部纹饰源于宋瓷上的莲花瓣造型(如下图)。下列关于宋瓷的说法,错误的是

A.哥窑生产的冰裂纹瓷器非常著名 B.宋朝瓷窑遍布各地

C.瓷都景德镇在北宋时兴起 D.邢窑的白瓷最负盛名

9.君臣礼仪是中国古代政治制度发展的外在表现。图1到图3的变化反映了

A.中央集权的完善 B.生活习惯的变化

C.社会文明的进步 D.君主权力的强化

10.据《元史·百官志三》记载:“至元二十五年(公元1288年),因唐制吐蕃来朝见於宣政殿之故,更名宣政院。”由此判断,宣政院所辖之地应该位于下图中的

A.西藏 B.东北 C.河北 D.台湾

11.某校文学长廊中悬挂以下一组图片,它们均取材于我国的一部古典名著,这部作品是

A.《三国演义》 B.《西游记》 C.《水浒传》 D.《红楼梦》

12.如果你选用如下图片进行研究性学习,那么应确定的研究主题是

A.民族政权并立 B.宋代民族融合 C.宋代对外开放 D.宋代商业繁荣

13.刘军同学在历史研究性学习中准备写一篇历史小论文,他从图书馆借来了《康雍乾三朝实录》、《论军机处与极权政治》、《“文字狱”的研究》等书。下列最可能成为论文标题的是

A.浅议清朝的民族关系 B.试论清朝的对外关系

C.简论清朝的文化专制 D.略谈清朝的君主专制

14.明朝时期,苏州出现了“郡城之东,皆习机业,工匠各有专能,匠有常主,机户出资,机工出力,计日受值”的现象。这种现象最早出现的行业是

A.制瓷业 B.造船业 C.纺织业 D.冶铸业

15. 17、18世纪,当欧洲上空的“理性之光”将人们引向光明时,东方的中国人正逐步被禁锢于“思想的牢笼”。“思想的牢笼”指的是

A.焚书坑儒 B.“罢黜百家,独尊儒术”

C.八股取士、文字狱 D.闭关锁国

16.“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无”。在此思想影响下,统治者实行

A.君主专制 B.重农抑商 C.闭关锁国 D.对外贸易

17.玉米、甘薯,今天这些大家都熟悉的高产粮食作物其实是明朝时从外国传人的。这些农作物来自

A.欧洲 B.非洲 C.美洲 D.澳洲

18.学习明清史后,有四位同学分别就下列主题做了演讲,你认为其中最能概括这段历史全过程的演讲题目是

A.统一多民族国家的进一步巩固和社会危机 B.繁荣和开放的社会

C.民族政权的并立和民族关系的发展 D.经济重心的南移和国家分裂

19.某同学举办“中国古代科技发展”的图片展览。下列人物,应该人选“宋元篇”的是

20.我国古代有很多德才兼备的人,他们通常被称为“圣人”。那么“书圣”、“画圣”、“诗圣”分别是指

A.王羲之、吴道子、李白 B.王羲之、吴道子、杜甫

C.张旭、顾恺之、李白 D.张旭、顾恺之、杜甫

二、判断题:(共6题,每题2分,共12分,正确的填A,错误的填B)

21.唐朝印制的《金刚经》,是世界上现存最早的、标有确切日期的雕版印刷作品。

22.唐朝末年,火药开始用于军事上;宋元时期,火药武器广泛用于战争。

23.宋朝东京城内有许多娱乐兼营商业的场所叫做“瓦子”,在里面人们可以看到京剧。

24.一代天骄“成吉思汗”,他统一蒙古草原,结束了长期混乱的局面,建立了统一的元帝国。

25.今天所说的“万里长城”指的是明长城,它东起嘉峪关,西至鸭绿江,气势雄伟。

26.电视剧《宰相刘罗锅》播出之后,有历史学家认为这个电视剧名犯了错误,他的理由是丞相制度早在明朝时已经废除,所以称“宰相刘罗锅”会误导观众。

三、填空题:(每空1分,共10分)

27.世界上现存最古老的的一座石拱桥是 ▲ ;鉴真设计的 ▲ ,被日本视为艺术明珠。

28.元朝时期形成的一个新的民族是 ▲ ;皇太极继位后将女真族改名为 ▲ 。

29.北宋对辽用兵,最后订立盟约,史称 ▲ 。南宋和金进行战争,名将岳飞取得 ▲ 大捷。

30.1684年清朝为加强对台湾的管辖而设置 ▲ ;清朝平定回部之乱后设立的新疆地

区最高军政长官是 ▲ 。

31.都江堰工程的主要功能是 ▲ ;大运河工程的主要功能是 ▲ 。

四、材料题:(共3题,其中32题12分,33题13分,34题13分,共38分)

32.(12分)创新是一个民族发展的灵魂,是一个民族进步的不竭动力。自古以来中华民族就是富有创新精神的民族。结合所学知识探究以下问题:

探究一 制度篇

(1)统治阶级为加强中央集权,不断调整政策,开创新的政治制度。元朝在地方上实行的什么行政制度对后世产生了深远的影响?(2分)

(2)美国学者费正清说:“在一个我们看来特别注重私人关系的社会里,中国的科举考试却是惊人地大公无私。每当国势鼎盛,科举制度有效施行时,总是尽一切努力消除科场中的徇私舞弊。”

根据材料概括作者的观点。(2分)

探究二 经济篇

(3)中国是世界上最早种植水稻的国家,在两宋时期,为提高粮食产量,从国外引进了水稻优良品种。请你说说是从什么国家引进的?水稻品种是什么?(2分)

(4)生产工具的创新和改进是劳动人民智慧的结晶,也是社会生产力显著提高的标志。请列举唐朝时期创新的耕作工具和灌溉工具分别是什么?(不能写错次序,2分)

探究三 文化篇

(5)文学反映时代特征。根据右图和所学知识,说出《红楼梦》

成书的时期?(2分)这部小说揭示了怎样的历史趋势?(2分)

33.(13分)七年级下册历史记述了从隋朝建立(581年)至清前期(1840年前)的中国历史,这一历史时期,中国从辉煌走向辉煌,但是最终脱离了世界发展的大潮。请你逐一回答下面的问题。

(1)学习历史我们首先要掌握历史的时序性(朝代沿革等),以及历史年代计算方法。请填写下面隋朝至清朝朝代更替示意图。(按序号填写朝代或政权名称)(4分)

(2)人教版义务教育课程标准实验教科书《中国历史》:“在地方,废除行中书省,没立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政。在中央,废除丞相,撤消中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政,直接对皇帝负责。”根据材料中明朝官制的表述可以看出皇权和相权发生了怎样的变化?(2分)

(3)《清史稿·军机大臣年序表》:“雍正七年,用兵西北,以(因为)内阁在紫禁城太和门外,恐漏泄机密,始于隆宗门内没置军机房,选内阁中谨密者人值缮写,以为处理紧急军务之用。”材料中雍正设置军机处的直接原因是什么?(1分)军机处的设置有何影响?(2分)

(4)提到宋代,人们想到的词总是蛮族入侵、积贫积弱等,但学术界对宋代社会文明却给予了高度评价。请你举出两项这一时期科技的重大成就来证明这一观点。(2分)

(5)如上图,明朝北京城和长城是举世闻名的宏大工程。北京城以紫禁城为中心体现了设计者的什么理念?(1分)明长城是防御工程,当时主要防御什么民族南下?(1分)

34.(13分)2013年4月6日至8日在海南博鳌召开了博鳌亚洲论坛,中国国家主席习近平在开幕大会上表示,中国将继续妥善处理同有关国家的分歧和摩擦,在坚定捍卫主权、安全、领土完整的基础上,努力维护同周边国家的关系和地区和平稳定大局。阅读下列材料,回答问题:

材料一“封侯非我意,但愿海波平。” ——戚继光

(1)材料一戚继光为实现“海波平”这一愿望作出了哪些努力?(2分)

材料二 “台湾者,中国之土地也.久为贵国所踞,今余既来索,则地当归我,珍瑶不急之物,悉听而归。” ——郑成功

(2)材料二中“贵国”是哪个国家?(2分)郑成功收复台湾的时间是什么?(1分)

材料三“罗刹扰我黑龙江、松花江一带三十余年,其所窃据距我朝发祥之地甚近,不速加剪除,恐边徼之民不获宁息。” ——康熙帝

(3)材料三中的“罗刹”是哪个国家?(2分)为“剪除”其危害,康熙帝采取了什么举措?(2分)最后双方签订了什么条约?(2分)

(4)材料中的三位历史人物有何共同特征?(2分)

同课章节目录