第13课 从明朝建立到清军入关 课件--2022-2023学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课 从明朝建立到清军入关 课件--2022-2023学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册(共26张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-01 18:37:10 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第13课 从明朝建立到清军入关

课标要求:

通过了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;

通过了解明清时期封建专制的发展和世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

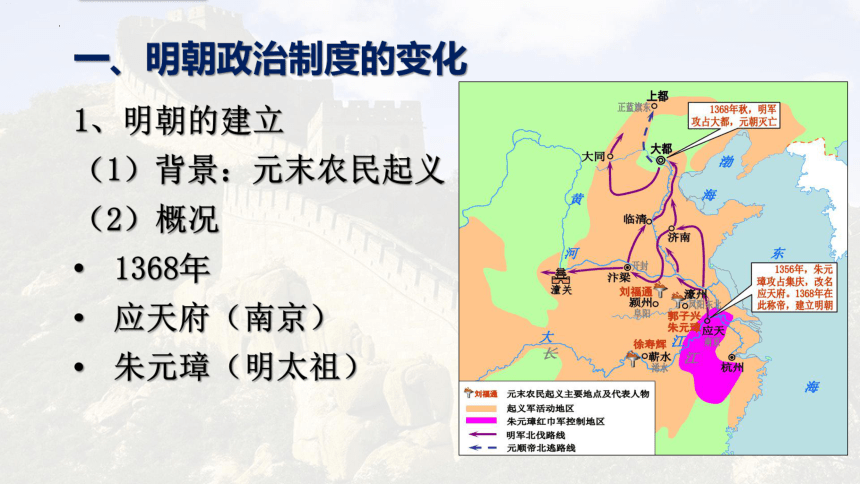

一、明朝政治制度的变化

1、明朝的建立

(1)背景:元末农民起义

(2)概况

1368年

应天府(南京)

朱元璋(明太祖)

2、君主专制的强化

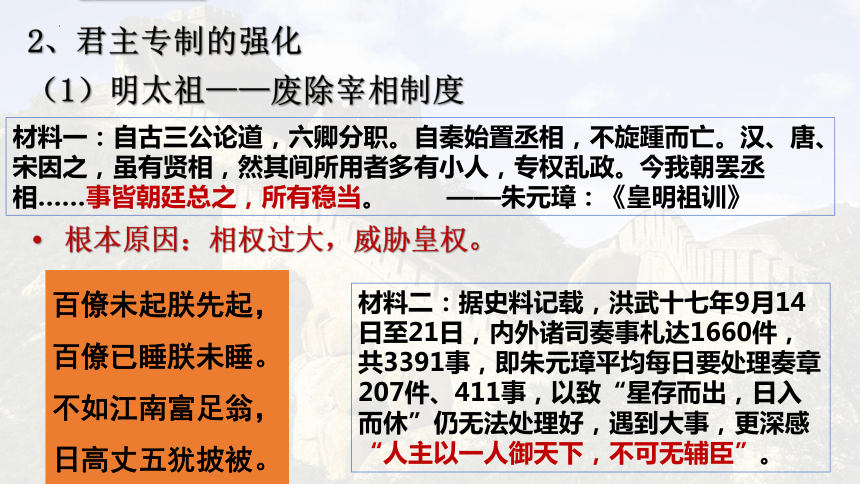

(1)明太祖——废除宰相制度

材料一:自古三公论道,六卿分职。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相……事皆朝廷总之,所有稳当。 ——朱元璋:《皇明祖训》

材料二:据史料记载,洪武十七年9月14日至21日,内外诸司奏事札达1660件,共3391事,即朱元璋平均每日要处理奏章207件、411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,更深感“人主以一人御天下,不可无辅臣”。

根本原因:相权过大,威胁皇权。

百僚未起朕先起,

百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,

日高丈五犹披被。

朱元璋从登基到去世,三十多年,几乎没有休息过一天。

据史书记载,朱元璋平均每天要批阅奏折200多件,处理国事400多件,这个量,恐怕现在很多人用电脑帮忙都达不到吧

朱元璋的儿子明成祖朱棣在位22年,8062天里没有休息过一天。

每天天不亮就起床上朝,午餐也和大臣们在一起吃,一边吃一边讨论工作问题,晚上也没闲着,几乎是听着大臣们的上奏入眠。

几十年如一日地早起晚睡,没有星期天,没有节假日,要是换作现在的上班族,早辞职不干了。

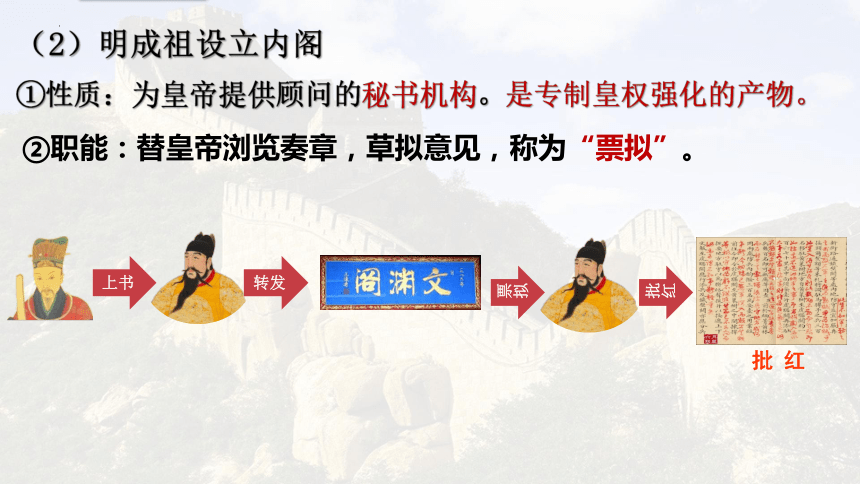

(2)明成祖设立内阁

①性质:为皇帝提供顾问的秘书机构。是专制皇权强化的产物。

②职能:替皇帝浏览奏章,草拟意见,称为“票拟”。

批 红

批红

上书

转发

票拟

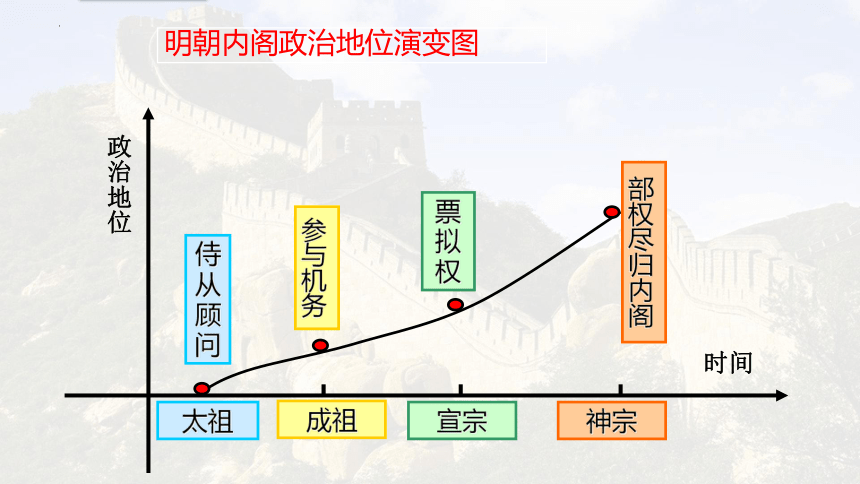

太祖

成祖

宣宗

神宗

侍从顾问

参与机务

票拟权

部权尽归内阁

政治地位

时间

明朝内阁政治地位演变图

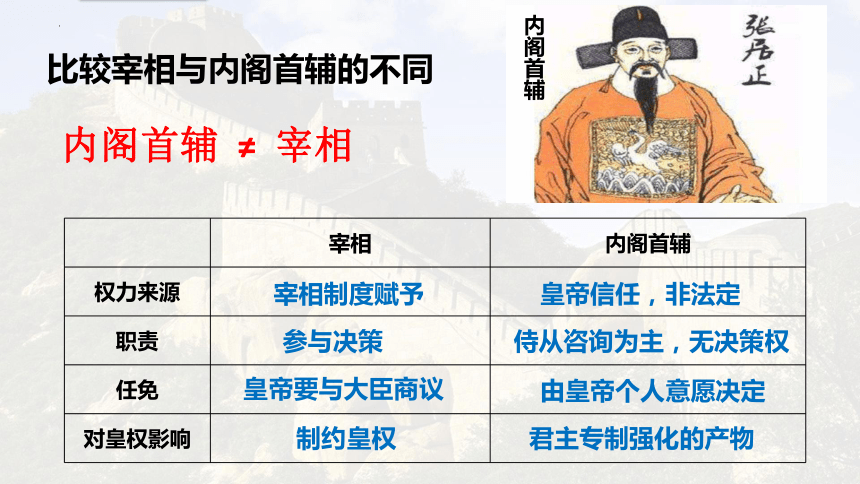

宰相 内阁首辅

权力来源

职责

任免

对皇权影响

宰相制度赋予

皇帝信任,非法定

参与决策

侍从咨询为主,无决策权

皇帝要与大臣商议

由皇帝个人意愿决定

制约皇权

君主专制强化的产物

内阁首辅 ≠ 宰相

比较宰相与内阁首辅的不同

内阁首辅

明朝皇帝担心内阁变成事实上的宰相,威胁皇权,于是以司礼监的太监牵制内阁。万历皇帝二十四年不上朝,从宪宗到熹宗前后竟有一百六十余年没有召见大臣,这就使太监的权力越来越大。

(3)宦官专权

①表现:司礼监获得批红权;宦官负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

宋濂请客

有一天早朝过后,朱元璋问大臣宋濂:”昨夜干什么了?都有谁?都说了些什么?”宋濂一一如实回答后,朱元璋很满意地笑道:“嗯,不错,你没有骗我。”说着,朱元璋拿出一张图给宋濂看,正是宋濂昨夜宴请朝中好友的座次图,不仅人物一个不差,连谁说了些什么都一一记录在案。这就是锦衣卫的“功劳”,连大臣下班后和谁在一起,说了什么,皇帝都一清二楚。

本质:无论阁臣当政还是宦官弄权,其权力本质仍出自皇权,实质上都是专制皇权不断加强的产物。

地方行政制度

元朝

行省制度(行走的中书省)

军政大权

地方权力过大,威胁中央的统治

明朝

三司互不统属,直接对朝廷负责

削弱地方权力,加强了中央集权

承宣布政使司(民政、财政)

提刑按察使司(监察、司法)

都指挥使司(军事)

1、郑和下西洋

西洋:指现在文莱以西的东南亚、 印度洋及沿岸一带

(1)时间:

(2)次数:

(3)地区:

15世纪前期(1405-1433)

七次

亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红黑海沿岸

二、海上交通与沿海形势

材料一 明朝奉行“厚往薄来”政策,对竭诚朝贡者“皆倍偿其价”(郑和下西洋)“欲耀兵异域,示中国富强。……所取无名宝物不可胜计,而中国耗废亦不赀(赀:计算)。

(4)目的:耀兵异域,示中国富强(宣扬国威)

政治目的>经济目的

朝贡贸易

中国政府与海外诸国官方的进贡和回赐关系。(厚往薄来)唐代以前,国家富强,很多国家前来寻求同中国建立友好关系。仅南北朝梁武帝统治时期,南海诸国通使的就有九国之多。这些国家使节来朝贡,货物由朝廷处置,广州只负责过境和接送任务。在唐朝之前,这种朝贡贸易占主导地位。

朝贡贸易

(5)评价

①规模空前,世界领先。

②劳民伤财,未能持续。

材料:(郑和下西洋)航线之长、航程之远、持续时间之久,在当时世界上无人可以与之比肩……他的船队规模之大,船舶之巨,航海技术之精良,在当时世界上是无出其右。

——樊树志《国史十六讲》

材料:(明朝官员刘大夏曾说)三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而回,于国家何益

——《殊域周咨录》

2、东南沿海的“倭患”

【倭寇】

13世纪到16世纪左右侵略朝鲜、中国沿海各地和南洋的日本海盗集团的泛称。

(1)原因

明朝前期,严厉禁止海外贸易,结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。

寸板不许下海……禁濒海民私通海外诸国。

——朱元璋:《禁海令》

戚公祠

浙江台州·临海古城

戚继光

俞大猷

②东南沿海的形势稳定下来,朝廷遂放松了对私人海外贸易的限制。(官方维护“朝贡”体制)

(2)结果:

①明廷派戚继光、俞大猷等人平倭,连续重创倭寇,东南沿海形势稳定下来。

封侯非我意,但愿海波平!

◎澳门大三巴牌坊——西方文明进入中国的见证

◎《大员港市鸟瞰图》荷兰殖民时期的台湾

16世纪中期,葡萄牙人获得了濠镜澳租住权

荷兰和西班牙先后占据台湾岛的南部和北部

明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出台湾

3、欧洲殖民者的侵略

澳门、台湾的相继丢失,这说明了什么?

中国缺乏海权意识

中国逐渐衰落和西方国家崛起

三、内陆边疆与明清易代

蒙古族

倭寇

荷兰、西班牙殖民者

女真族

藏族

葡萄牙殖民者

区域 对象 政策 结果

内陆 边疆 蒙古

藏族

女真族

修长城、和战(俺答汗和议)、册封

恢复贸易、维持和平

册封、设立机构(行都指挥司)、委任上层

巩固统治

册封、设立机构(奴儿干都司)

巩固统治

2、明清易代

努尔哈赤

皇太极

努尔哈赤逐渐统一女真各部

1600前后

时 间

努尔哈赤称汗,国号大金,进攻明朝

1616年

皇太极称帝,改国号为大清

1636年

李自成攻占北京,明朝灭亡

1644年

朕自登基十七年,虽朕薄德匪躬,上干天怒,然皆诸臣误朕,致逆贼直逼京师。朕死,无面目见祖宗于地下,自去冠冕,以发覆面。任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人。

——明思宗朱由检

1351年

1368年

15C前期

16C中期

1571年

1616年

1636年

1644年

元末农民起义

明朝建立元朝灭亡

郑和

下西洋

戚继光抗倭

葡萄牙占澳门

俺答汗

议和

努尔哈赤建后金

皇太极改国号为清

明朝灭亡

清军入关

中国

世界

资本主义萌芽出现

15C末16C初

新航路开辟

14、15C

14-17C

文艺复兴宗教改革

1640年

英国爆发

资产阶级革命

近代科学产生

形势发生巨大变化

根源:封建专制强化

落后世界潮流,面临危机和挑战

时空观念

课堂小结

课堂检测

1.洪武十三年(1380年),朱元璋拿独任丞相的胡惟庸开刀,说他谋反……胡惟庸一倒,朱元璋迫不及待地将宰相制度废掉,提升六部的规格。这从本质上反映了( )

A.君主专制的强化 B.中央集权的加强

C.宰相制度的废除 D.内阁制度的建立

2.“百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。不如江南富足翁,日高丈五犹披被。”明太祖在位时曾再三对百官诉苦。 至明成祖时,为改变皇帝过于劳累的局面,采取的措施是( )

A.设立了南书房 B.设枢密院

C.设殿阁大学士 D.设立内阁

A

D

3.(2020年全国Ⅲ卷27)明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时( )

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

4.明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明代中后期( )

A.中枢决策过程发生异变 B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经丧失 D.宦官掌握决策权力

A

A

5.明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,并且被赋予“公”“保”等虚衔,获得“票拟”职权;同时,皇帝也打破了“不许宦官识字”的惯例,并且以司礼监代皇帝批阅奏章,奏章“自御笔亲批数本外,皆众太监分批”,宦官掌握了部分“披红”职权。这表明( )

A.明代皇权呈现出日益衰落的趋势

B.监阁互相制约,保证皇权独尊

C.内阁大学士的品级职权逐渐提升

D.宦官权力恶性膨胀且呈失控之势

B

6.明成祖时,“特简(选拔)解缙、胡广、杨荣等直文渊阁,参预机务。阁臣之预机务自此始。然其时,入内阁者皆编、检、讲读之官,不置官属,不得专制诸司。……嘉靖以后,朝位班次,俱列六部之上”。据此,对明代内阁的说法正确的是( )

A.开辟了入仕做官的新途径 B.自设立起即为法定决策机构

C.六部逐渐成为内阁下属机构 D.地位虽有变化但职能基本未变

C

第13课 从明朝建立到清军入关

课标要求:

通过了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;

通过了解明清时期封建专制的发展和世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

一、明朝政治制度的变化

1、明朝的建立

(1)背景:元末农民起义

(2)概况

1368年

应天府(南京)

朱元璋(明太祖)

2、君主专制的强化

(1)明太祖——废除宰相制度

材料一:自古三公论道,六卿分职。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相……事皆朝廷总之,所有稳当。 ——朱元璋:《皇明祖训》

材料二:据史料记载,洪武十七年9月14日至21日,内外诸司奏事札达1660件,共3391事,即朱元璋平均每日要处理奏章207件、411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,更深感“人主以一人御天下,不可无辅臣”。

根本原因:相权过大,威胁皇权。

百僚未起朕先起,

百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,

日高丈五犹披被。

朱元璋从登基到去世,三十多年,几乎没有休息过一天。

据史书记载,朱元璋平均每天要批阅奏折200多件,处理国事400多件,这个量,恐怕现在很多人用电脑帮忙都达不到吧

朱元璋的儿子明成祖朱棣在位22年,8062天里没有休息过一天。

每天天不亮就起床上朝,午餐也和大臣们在一起吃,一边吃一边讨论工作问题,晚上也没闲着,几乎是听着大臣们的上奏入眠。

几十年如一日地早起晚睡,没有星期天,没有节假日,要是换作现在的上班族,早辞职不干了。

(2)明成祖设立内阁

①性质:为皇帝提供顾问的秘书机构。是专制皇权强化的产物。

②职能:替皇帝浏览奏章,草拟意见,称为“票拟”。

批 红

批红

上书

转发

票拟

太祖

成祖

宣宗

神宗

侍从顾问

参与机务

票拟权

部权尽归内阁

政治地位

时间

明朝内阁政治地位演变图

宰相 内阁首辅

权力来源

职责

任免

对皇权影响

宰相制度赋予

皇帝信任,非法定

参与决策

侍从咨询为主,无决策权

皇帝要与大臣商议

由皇帝个人意愿决定

制约皇权

君主专制强化的产物

内阁首辅 ≠ 宰相

比较宰相与内阁首辅的不同

内阁首辅

明朝皇帝担心内阁变成事实上的宰相,威胁皇权,于是以司礼监的太监牵制内阁。万历皇帝二十四年不上朝,从宪宗到熹宗前后竟有一百六十余年没有召见大臣,这就使太监的权力越来越大。

(3)宦官专权

①表现:司礼监获得批红权;宦官负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

宋濂请客

有一天早朝过后,朱元璋问大臣宋濂:”昨夜干什么了?都有谁?都说了些什么?”宋濂一一如实回答后,朱元璋很满意地笑道:“嗯,不错,你没有骗我。”说着,朱元璋拿出一张图给宋濂看,正是宋濂昨夜宴请朝中好友的座次图,不仅人物一个不差,连谁说了些什么都一一记录在案。这就是锦衣卫的“功劳”,连大臣下班后和谁在一起,说了什么,皇帝都一清二楚。

本质:无论阁臣当政还是宦官弄权,其权力本质仍出自皇权,实质上都是专制皇权不断加强的产物。

地方行政制度

元朝

行省制度(行走的中书省)

军政大权

地方权力过大,威胁中央的统治

明朝

三司互不统属,直接对朝廷负责

削弱地方权力,加强了中央集权

承宣布政使司(民政、财政)

提刑按察使司(监察、司法)

都指挥使司(军事)

1、郑和下西洋

西洋:指现在文莱以西的东南亚、 印度洋及沿岸一带

(1)时间:

(2)次数:

(3)地区:

15世纪前期(1405-1433)

七次

亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红黑海沿岸

二、海上交通与沿海形势

材料一 明朝奉行“厚往薄来”政策,对竭诚朝贡者“皆倍偿其价”(郑和下西洋)“欲耀兵异域,示中国富强。……所取无名宝物不可胜计,而中国耗废亦不赀(赀:计算)。

(4)目的:耀兵异域,示中国富强(宣扬国威)

政治目的>经济目的

朝贡贸易

中国政府与海外诸国官方的进贡和回赐关系。(厚往薄来)唐代以前,国家富强,很多国家前来寻求同中国建立友好关系。仅南北朝梁武帝统治时期,南海诸国通使的就有九国之多。这些国家使节来朝贡,货物由朝廷处置,广州只负责过境和接送任务。在唐朝之前,这种朝贡贸易占主导地位。

朝贡贸易

(5)评价

①规模空前,世界领先。

②劳民伤财,未能持续。

材料:(郑和下西洋)航线之长、航程之远、持续时间之久,在当时世界上无人可以与之比肩……他的船队规模之大,船舶之巨,航海技术之精良,在当时世界上是无出其右。

——樊树志《国史十六讲》

材料:(明朝官员刘大夏曾说)三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而回,于国家何益

——《殊域周咨录》

2、东南沿海的“倭患”

【倭寇】

13世纪到16世纪左右侵略朝鲜、中国沿海各地和南洋的日本海盗集团的泛称。

(1)原因

明朝前期,严厉禁止海外贸易,结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。

寸板不许下海……禁濒海民私通海外诸国。

——朱元璋:《禁海令》

戚公祠

浙江台州·临海古城

戚继光

俞大猷

②东南沿海的形势稳定下来,朝廷遂放松了对私人海外贸易的限制。(官方维护“朝贡”体制)

(2)结果:

①明廷派戚继光、俞大猷等人平倭,连续重创倭寇,东南沿海形势稳定下来。

封侯非我意,但愿海波平!

◎澳门大三巴牌坊——西方文明进入中国的见证

◎《大员港市鸟瞰图》荷兰殖民时期的台湾

16世纪中期,葡萄牙人获得了濠镜澳租住权

荷兰和西班牙先后占据台湾岛的南部和北部

明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出台湾

3、欧洲殖民者的侵略

澳门、台湾的相继丢失,这说明了什么?

中国缺乏海权意识

中国逐渐衰落和西方国家崛起

三、内陆边疆与明清易代

蒙古族

倭寇

荷兰、西班牙殖民者

女真族

藏族

葡萄牙殖民者

区域 对象 政策 结果

内陆 边疆 蒙古

藏族

女真族

修长城、和战(俺答汗和议)、册封

恢复贸易、维持和平

册封、设立机构(行都指挥司)、委任上层

巩固统治

册封、设立机构(奴儿干都司)

巩固统治

2、明清易代

努尔哈赤

皇太极

努尔哈赤逐渐统一女真各部

1600前后

时 间

努尔哈赤称汗,国号大金,进攻明朝

1616年

皇太极称帝,改国号为大清

1636年

李自成攻占北京,明朝灭亡

1644年

朕自登基十七年,虽朕薄德匪躬,上干天怒,然皆诸臣误朕,致逆贼直逼京师。朕死,无面目见祖宗于地下,自去冠冕,以发覆面。任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人。

——明思宗朱由检

1351年

1368年

15C前期

16C中期

1571年

1616年

1636年

1644年

元末农民起义

明朝建立元朝灭亡

郑和

下西洋

戚继光抗倭

葡萄牙占澳门

俺答汗

议和

努尔哈赤建后金

皇太极改国号为清

明朝灭亡

清军入关

中国

世界

资本主义萌芽出现

15C末16C初

新航路开辟

14、15C

14-17C

文艺复兴宗教改革

1640年

英国爆发

资产阶级革命

近代科学产生

形势发生巨大变化

根源:封建专制强化

落后世界潮流,面临危机和挑战

时空观念

课堂小结

课堂检测

1.洪武十三年(1380年),朱元璋拿独任丞相的胡惟庸开刀,说他谋反……胡惟庸一倒,朱元璋迫不及待地将宰相制度废掉,提升六部的规格。这从本质上反映了( )

A.君主专制的强化 B.中央集权的加强

C.宰相制度的废除 D.内阁制度的建立

2.“百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。不如江南富足翁,日高丈五犹披被。”明太祖在位时曾再三对百官诉苦。 至明成祖时,为改变皇帝过于劳累的局面,采取的措施是( )

A.设立了南书房 B.设枢密院

C.设殿阁大学士 D.设立内阁

A

D

3.(2020年全国Ⅲ卷27)明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时( )

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

4.明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明代中后期( )

A.中枢决策过程发生异变 B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经丧失 D.宦官掌握决策权力

A

A

5.明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,并且被赋予“公”“保”等虚衔,获得“票拟”职权;同时,皇帝也打破了“不许宦官识字”的惯例,并且以司礼监代皇帝批阅奏章,奏章“自御笔亲批数本外,皆众太监分批”,宦官掌握了部分“披红”职权。这表明( )

A.明代皇权呈现出日益衰落的趋势

B.监阁互相制约,保证皇权独尊

C.内阁大学士的品级职权逐渐提升

D.宦官权力恶性膨胀且呈失控之势

B

6.明成祖时,“特简(选拔)解缙、胡广、杨荣等直文渊阁,参预机务。阁臣之预机务自此始。然其时,入内阁者皆编、检、讲读之官,不置官属,不得专制诸司。……嘉靖以后,朝位班次,俱列六部之上”。据此,对明代内阁的说法正确的是( )

A.开辟了入仕做官的新途径 B.自设立起即为法定决策机构

C.六部逐渐成为内阁下属机构 D.地位虽有变化但职能基本未变

C

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进