高中历史统编版(2019)选择性必修1第4课 中国历代变法与改革课件(共29张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修1第4课 中国历代变法与改革课件(共29张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 50.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-01 19:08:23 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

选择性必修1《国家制度与社会治理》 第一单元 《政治制度》

第4课 中国历代变法与改革

课标要求:

掌握中国古代政治制度的发展演变;了解中国历代重要的变法和改革特征、趋势与影响。

一、中国古代的重要变法与改革——富国强兵

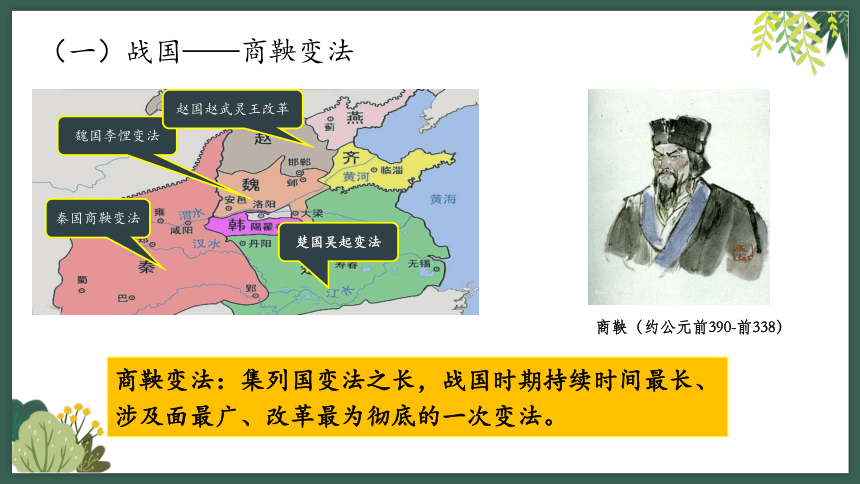

(一)战国——商鞅变法

1.背景:春秋战国是中国历史上的大变革时期。

经济

政治

思想

特征:

①铁器的使用和牛耕的推广,使社会生产力得到进一步发展,生产关系急剧变动。

②分封制崩溃,兼并战争不断。

③思想上百家争鸣的出现。

(一)战国——商鞅变法

秦国商鞅变法

商鞅变法:集列国变法之长,战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

商鞅(约公元前390-前338)

魏国李悝变法

赵国赵武灵王改革

楚国吴起变法

材料一:令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……有军功者,各以率受上爵。……戮力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅、臣妾。……集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶、权衡、丈尺。行之四年,公子虔复犯约,劓之。

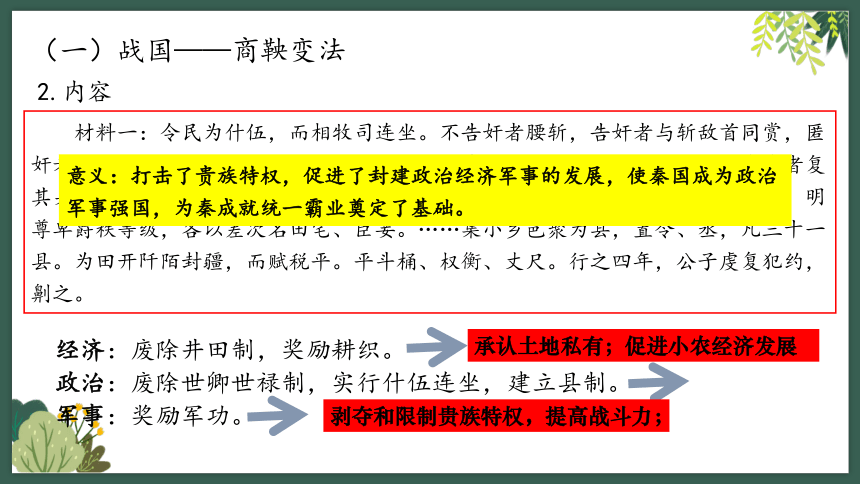

(一)战国——商鞅变法

2.内容

意义:打击了贵族特权,促进了封建政治经济军事的发展,使秦国成为政治军事强国,为秦成就统一霸业奠定了基础。

经济:废除井田制,奖励耕织。

政治:废除世卿世禄制,实行什伍连坐,建立县制。

军事:奖励军功。

剥夺和限制贵族特权,提高战斗力;

承认土地私有;促进小农经济发展

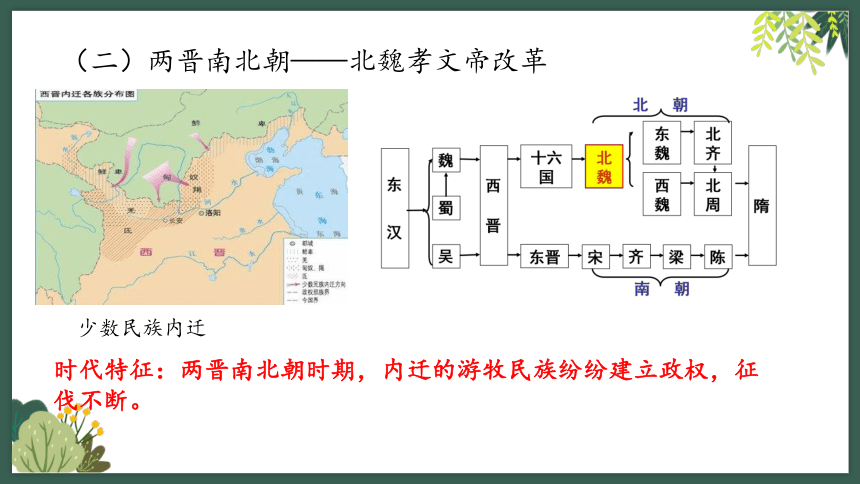

(二)两晋南北朝——北魏孝文帝改革

少数民族内迁

时代特征:两晋南北朝时期,内迁的游牧民族纷纷建立政权,征伐不断。

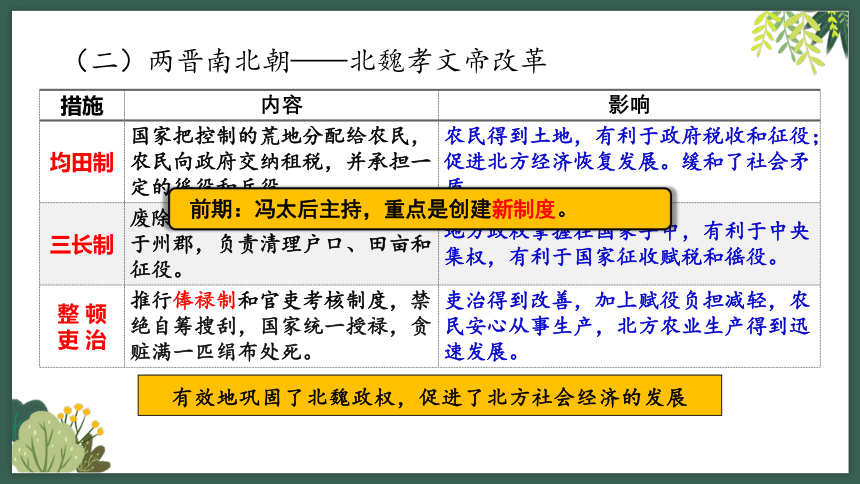

(二)两晋南北朝——北魏孝文帝改革

措施 内容 影响

均田制 国家把控制的荒地分配给农民,农民向政府交纳租税,并承担一定的徭役和兵役。 农民得到土地,有利于政府税收和征役;促进北方经济恢复发展。缓和了社会矛盾

三长制 废除宗主督护制,设三长,直属于州郡,负责清理户口、田亩和征役。 地方政权掌握在国家手中,有利于中央集权,有利于国家征收赋税和徭役。

整 顿 吏 治 推行俸禄制和官吏考核制度,禁绝自筹搜刮,国家统一授禄,贪赃满一匹绢布处死。 吏治得到改善,加上赋役负担减轻,农民安心从事生产,北方农业生产得到迅速发展。

前期:冯太后主持,重点是创建新制度。

有效地巩固了北魏政权,促进了北方社会经济的发展

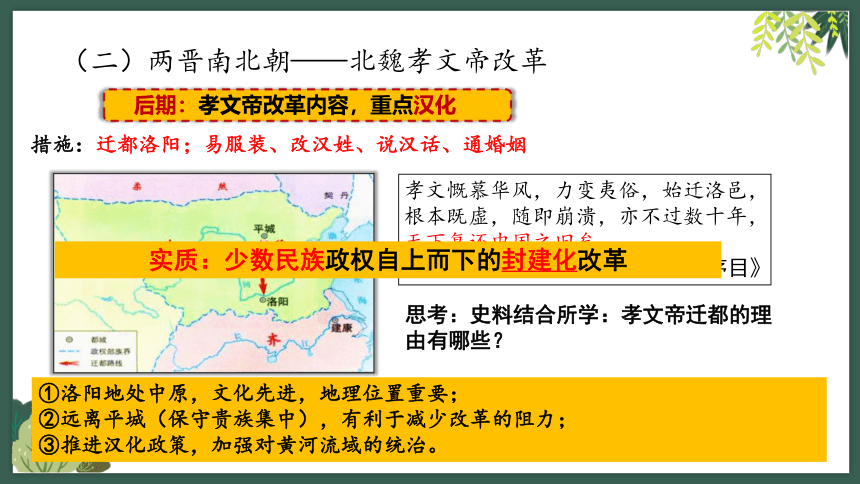

(二)两晋南北朝——北魏孝文帝改革

后期:孝文帝改革内容,重点汉化

措施:迁都洛阳;易服装、改汉姓、说汉话、通婚姻

思考:史料结合所学:孝文帝迁都的理由有哪些?

孝文慨慕华风,力变夷俗,始迁洛邑,根本既虚,随即崩溃,亦不过数十年,天下复还中国之旧矣。

——《魏书·习学记言序目》

①洛阳地处中原,文化先进,地理位置重要;

②远离平城(保守贵族集中),有利于减少改革的阻力;

③推进汉化政策,加强对黄河流域的统治。

实质:少数民族政权自上而下的封建化改革

(三)北宋——王安石变法

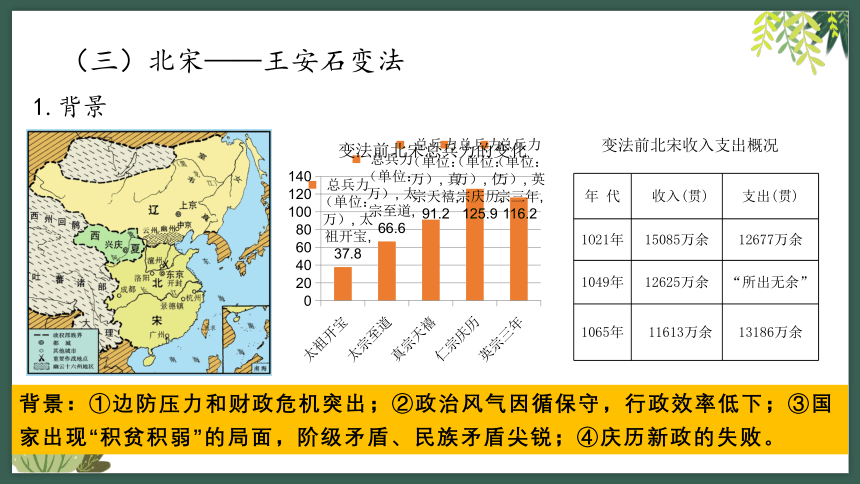

1.背景

背景:①边防压力和财政危机突出;②政治风气因循保守,行政效率低下;③国家出现“积贫积弱”的局面,阶级矛盾、民族矛盾尖锐;④庆历新政的失败。

年 代 收入(贯) 支出(贯)

1O21年 15085万余 12677万余

1049年 12625万余 “所出无余”

1065年 11613万余 13186万余

变法前北宋收入支出概况

(三)北宋——王安石变法

2.内容

变法初期取得了显著成效;一定程度上扭转了积贫积弱的现象。但因变法涉及面广、阻力大,有些措施也欠妥当而失败。

失败:①损害了大官僚、大地主的利益,引起他们的反对;

②用人不当,执行中损害百姓利益③过于急进,忽视客观规律;

④宋神宗动摇(后期)。

(四)明朝——张居正改革

陛下则锐情未久,妄念牵之而去矣。反刚明而错用之,谓长生可得,而一意玄修。富有四海,不曰民之脂膏在是也,而侈兴土木。二十余年不视朝,纲纪驰矣。数行推广事例,名爵滥矣。二王不相见,人以为薄于父子。以猜疑诽谤戮辱臣下,人以为薄于君臣。乐西苑而不返宫,人以为薄于夫妇。天下吏贪将弱,民不聊生,水旱靡时,盗贼滋炽。自陛下登极初年亦有这,而未甚也。今赋役增常,万方则效。陛下破产礼佛日甚,室如悬罄,十余年来极矣。天下因即陛下改元之号,而臆之曰:“嘉靖者言家家皆净而无财用也。”

——明户部主事海瑞《治安疏》

1.背景

(四)明朝——张居正改革

2.内容

张居正(1525-1582年)

政 治 (整顿吏治) 课吏职,信赏罚、考成法

军 事 (边防新政) 内修防备 积极操练兵马

加固长城

外示羁縻 改善汉蒙关系,

加强互市友好

经 济 (赋税改革) 清丈田地

一条鞭法

(四)明朝——张居正改革

一条鞭法

内容:把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳。这样大大简化了税制,方便征收税款。同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入(P93页)。

评价:“一条鞭法”上承唐代的两税法下启清代的摊丁入亩,中国赋税制度上重大变革。既是明代社会矛盾激化的被动之举,也是中国古代商品经济发展到一定程度的主动选择。

2.内容

国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和,严重的封建统治危机得到暂时缓解。万历初年明朝一度有了“中兴”的景象。

张居正死后,改革措施除一条鞭法外,几乎全部废止。

《汉书》载:(商鞅)改帝王之制,除井田,民得卖买。此项改革措施的根源是( )

A.华夏认同的出现 B.天子权威的衰落

C.诸侯争霸的加剧 D.铁犁牛耕的推行

随堂演练

《汉书》载:(商鞅)改帝王之制,除井田,民得卖买。此项改革措施的根源是( )

A.华夏认同的出现 B.天子权威的衰落

C.诸侯争霸的加剧 D.铁犁牛耕的推行

王安石提出:“方今之所以穷空,不独费出之无节,又失所以生财之道故也。富其家者资之国, 富其国者资之天下,欲富天下则资之天地。”对此,他采取的措施是( )

A.发展生产 B.调控市场 C.减少支出 D.平均负担

随堂演练

孝文帝禁止穿鲜卑服,要求鲜卑人穿汉人衣服。后来又规定改说汉语,改鲜卑姓为汉姓。孝文帝放弃鲜卑族传统的游牧生活,推行均田制,采用汉族农耕经济。这反映孝文帝( )

A.数典忘祖 B.脱离实际刚愎自用

C.推行封建化 D.实行“藩汉分治”

二、中国近代的改革探索——救亡图存

(一)维新变法

1.背景

1898年,列强开启瓜分中国的狂潮,纷纷在中国划分势力范围,抢占租借地。如德国强占胶州湾,俄国强占旅顺和大连,法国强占广州湾等。

①政治:民族危机的加深(中日甲午战争失败);②经济:民族资本主义得到较快发展;

③阶级:民族资产阶级登上历史舞台;

④思想:资产阶级维新思想进一步发展(郑观应《盛世危言》)。

⑤发展资本主义成为世界潮流。

(一)维新变法

2.内容

颁布新法

政治 允许官民上书言事,裁撤闲散衙门和冗员

经济 鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业;

改革财政,编制国家预算

文教 废除八股,改试策论,开办新式学堂(如京师大学堂)

军事 裁汰绿营,训练新式军队

进步性:是一次资产阶级改良运动,有利于民族资本主义的发展;是一次爱国救亡运动;是近代中国一次思想启蒙运动,促进了中国人民的觉醒。

局限性:没有行宪法、开国会,没有实行君主立宪制,没有触动封建统治的基础,改革是不彻底的,具有一定落后性。

(二)清末新政

清末新政

政治

经济

文教

军事

《辛丑条约》签订后,民族危机进一步加深,清政府统治危机日益严重。

1.背景

2.内容

减冗衙,裁吏役,修刑律

立商部,兴实业,振农业

废科举,建学堂,兴留学

改军制,扩新军

性质:清政府维护封建专制统治的自救运动

清末新政客观上促进了中国民族资本主义的发展(近代化),为辛亥革命增加了思想基础、阶级基础、武装力量等,加速了清朝的覆灭,使辛亥革命成为历史的必然。(主观目的和客观效果具有背离性)

(三)民国时期改革

中华民国

经济

民族

文化教育

颁布了一系列有利于资本主义经济发展的措施

中华民国一定程度上实现了民族的平等

学校不拜孔子

不读四书五经

生产力发展,民族资本主义经济力量显著增强

推动民族平等、民族团结,各民族共同繁荣

不培养只会读书的无用文人,利于传播西方民主思想

促进了共和观念、文明风俗和近代教育的发展

进步性

作用与意义

随堂演练

戊戌变法时有人劝康有为先办教育培养人才,再搞变法改革。康有为说:局势严重,来不及了。辛亥革命前有人劝孙中山先办教育,孙的回答是:人的寿命很短,等待黄河变清是不可能的。这反映出二者( )

A.做事风格一致 B.政治主张趋同 C.教育观点相承 D.现实要求相通

随堂演练

美国政治学家塞缪尔 亨廷顿曾说:“19世纪的君主实行现代化是为了阻挡帝国主义,20世纪的君主实行现代化是为了阻挡革命。”下列史实符合塞缪尔 亨廷顿这一说法的是( )

A.戊戌政变清末新政 B.洋务运动辛亥革命

C.戊戌变法清末新政 D.洋务运动戊戌变法

三、新中国成立以来的重要改革——民族复兴

(一)建国初期——土地改革与民主改革

土地

改革

经济

改革

民主

改革

1953年到1957年,实施“一五计划”,初步建立独立的工业体系,形成合理的工业布局。通过“三大改造”改造。到1956年底,宣告社会主义制度在中国确立,成功实现了中国历史上最深刻最伟大的社会变革。

从1950年到1953年春,全国基本完成了土地改革。实现了“耕者有其田",激发了农民劳动积极性,解放了农村生产力,巩固了工农联盟。

1954年第一届全国人大召开,通过了《中华人民共和国宪法》,正式确立了新中国的三大民主政治制度,从法律和政治制度层面确立了人民当家作主的地位,推进了中国民主政治制度的深刻变革。

(二)十年建设时期的改革探索

1956

1958

1960

1964

1966

初步总结了中国社会主义建设的经验,提出了探索适合中国国情的社会主义建设道路的任务。

提出主要矛盾和主要任务。是建设社会主义道路的一次成功探索。

但由于片面追求经济建设高速度,忽视客观经济规律,导致出现1959至1961年的严重经济困难。

大跃进

人民公社化

1958年,提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,掀起“大跃进”和人民公社化运动。反映了广大人民迫切要求改变我国经济文化落后状况的普遍愿望。

八字方针

改革开放

确定全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标

提出全面深化改革总目标

中国特色社会主义进入新时代

提出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标

十一届三中全会

中共十八大

十八届三中全会

中共十九大

1978

2012

2013

2017

2019

十九届四中全会

(三)改革开放时期的主要改革

随堂演练

中国共产党在某次大会上宣布:我国无产阶级同资产阶级之间的矛盾已经基本上解决……党和全国人民当前的主要任务,就是要集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。这次大会是( )

A.中共七届二中全会 B.第一届全国人民代表大会

C.中共八大 D.中共十一届三中全会

随堂演练

1979年开始,国务院将给予广东、福建两省的外贸经营自主权扩大到北京、天津、上海以及沿海、沿长江各省市,同时,各种类型的贸易公司纷纷成立。我国外贸出口总额从1978年的97.5亿美元增加到1981年的220亿美元。这说明( )

A.中美建交推动中国外贸出口 B.所有制结构改革实现突破

C.对外开放政策得到贯彻落实 D.对外开放格局已初步形成

课后作业布置

ENTER YOUR TITLE

选择性必修1《国家制度与社会治理》 第一单元 《政治制度》

第4课 中国历代变法与改革

课标要求:

掌握中国古代政治制度的发展演变;了解中国历代重要的变法和改革特征、趋势与影响。

一、中国古代的重要变法与改革——富国强兵

(一)战国——商鞅变法

1.背景:春秋战国是中国历史上的大变革时期。

经济

政治

思想

特征:

①铁器的使用和牛耕的推广,使社会生产力得到进一步发展,生产关系急剧变动。

②分封制崩溃,兼并战争不断。

③思想上百家争鸣的出现。

(一)战国——商鞅变法

秦国商鞅变法

商鞅变法:集列国变法之长,战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

商鞅(约公元前390-前338)

魏国李悝变法

赵国赵武灵王改革

楚国吴起变法

材料一:令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……有军功者,各以率受上爵。……戮力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅、臣妾。……集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶、权衡、丈尺。行之四年,公子虔复犯约,劓之。

(一)战国——商鞅变法

2.内容

意义:打击了贵族特权,促进了封建政治经济军事的发展,使秦国成为政治军事强国,为秦成就统一霸业奠定了基础。

经济:废除井田制,奖励耕织。

政治:废除世卿世禄制,实行什伍连坐,建立县制。

军事:奖励军功。

剥夺和限制贵族特权,提高战斗力;

承认土地私有;促进小农经济发展

(二)两晋南北朝——北魏孝文帝改革

少数民族内迁

时代特征:两晋南北朝时期,内迁的游牧民族纷纷建立政权,征伐不断。

(二)两晋南北朝——北魏孝文帝改革

措施 内容 影响

均田制 国家把控制的荒地分配给农民,农民向政府交纳租税,并承担一定的徭役和兵役。 农民得到土地,有利于政府税收和征役;促进北方经济恢复发展。缓和了社会矛盾

三长制 废除宗主督护制,设三长,直属于州郡,负责清理户口、田亩和征役。 地方政权掌握在国家手中,有利于中央集权,有利于国家征收赋税和徭役。

整 顿 吏 治 推行俸禄制和官吏考核制度,禁绝自筹搜刮,国家统一授禄,贪赃满一匹绢布处死。 吏治得到改善,加上赋役负担减轻,农民安心从事生产,北方农业生产得到迅速发展。

前期:冯太后主持,重点是创建新制度。

有效地巩固了北魏政权,促进了北方社会经济的发展

(二)两晋南北朝——北魏孝文帝改革

后期:孝文帝改革内容,重点汉化

措施:迁都洛阳;易服装、改汉姓、说汉话、通婚姻

思考:史料结合所学:孝文帝迁都的理由有哪些?

孝文慨慕华风,力变夷俗,始迁洛邑,根本既虚,随即崩溃,亦不过数十年,天下复还中国之旧矣。

——《魏书·习学记言序目》

①洛阳地处中原,文化先进,地理位置重要;

②远离平城(保守贵族集中),有利于减少改革的阻力;

③推进汉化政策,加强对黄河流域的统治。

实质:少数民族政权自上而下的封建化改革

(三)北宋——王安石变法

1.背景

背景:①边防压力和财政危机突出;②政治风气因循保守,行政效率低下;③国家出现“积贫积弱”的局面,阶级矛盾、民族矛盾尖锐;④庆历新政的失败。

年 代 收入(贯) 支出(贯)

1O21年 15085万余 12677万余

1049年 12625万余 “所出无余”

1065年 11613万余 13186万余

变法前北宋收入支出概况

(三)北宋——王安石变法

2.内容

变法初期取得了显著成效;一定程度上扭转了积贫积弱的现象。但因变法涉及面广、阻力大,有些措施也欠妥当而失败。

失败:①损害了大官僚、大地主的利益,引起他们的反对;

②用人不当,执行中损害百姓利益③过于急进,忽视客观规律;

④宋神宗动摇(后期)。

(四)明朝——张居正改革

陛下则锐情未久,妄念牵之而去矣。反刚明而错用之,谓长生可得,而一意玄修。富有四海,不曰民之脂膏在是也,而侈兴土木。二十余年不视朝,纲纪驰矣。数行推广事例,名爵滥矣。二王不相见,人以为薄于父子。以猜疑诽谤戮辱臣下,人以为薄于君臣。乐西苑而不返宫,人以为薄于夫妇。天下吏贪将弱,民不聊生,水旱靡时,盗贼滋炽。自陛下登极初年亦有这,而未甚也。今赋役增常,万方则效。陛下破产礼佛日甚,室如悬罄,十余年来极矣。天下因即陛下改元之号,而臆之曰:“嘉靖者言家家皆净而无财用也。”

——明户部主事海瑞《治安疏》

1.背景

(四)明朝——张居正改革

2.内容

张居正(1525-1582年)

政 治 (整顿吏治) 课吏职,信赏罚、考成法

军 事 (边防新政) 内修防备 积极操练兵马

加固长城

外示羁縻 改善汉蒙关系,

加强互市友好

经 济 (赋税改革) 清丈田地

一条鞭法

(四)明朝——张居正改革

一条鞭法

内容:把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳。这样大大简化了税制,方便征收税款。同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入(P93页)。

评价:“一条鞭法”上承唐代的两税法下启清代的摊丁入亩,中国赋税制度上重大变革。既是明代社会矛盾激化的被动之举,也是中国古代商品经济发展到一定程度的主动选择。

2.内容

国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和,严重的封建统治危机得到暂时缓解。万历初年明朝一度有了“中兴”的景象。

张居正死后,改革措施除一条鞭法外,几乎全部废止。

《汉书》载:(商鞅)改帝王之制,除井田,民得卖买。此项改革措施的根源是( )

A.华夏认同的出现 B.天子权威的衰落

C.诸侯争霸的加剧 D.铁犁牛耕的推行

随堂演练

《汉书》载:(商鞅)改帝王之制,除井田,民得卖买。此项改革措施的根源是( )

A.华夏认同的出现 B.天子权威的衰落

C.诸侯争霸的加剧 D.铁犁牛耕的推行

王安石提出:“方今之所以穷空,不独费出之无节,又失所以生财之道故也。富其家者资之国, 富其国者资之天下,欲富天下则资之天地。”对此,他采取的措施是( )

A.发展生产 B.调控市场 C.减少支出 D.平均负担

随堂演练

孝文帝禁止穿鲜卑服,要求鲜卑人穿汉人衣服。后来又规定改说汉语,改鲜卑姓为汉姓。孝文帝放弃鲜卑族传统的游牧生活,推行均田制,采用汉族农耕经济。这反映孝文帝( )

A.数典忘祖 B.脱离实际刚愎自用

C.推行封建化 D.实行“藩汉分治”

二、中国近代的改革探索——救亡图存

(一)维新变法

1.背景

1898年,列强开启瓜分中国的狂潮,纷纷在中国划分势力范围,抢占租借地。如德国强占胶州湾,俄国强占旅顺和大连,法国强占广州湾等。

①政治:民族危机的加深(中日甲午战争失败);②经济:民族资本主义得到较快发展;

③阶级:民族资产阶级登上历史舞台;

④思想:资产阶级维新思想进一步发展(郑观应《盛世危言》)。

⑤发展资本主义成为世界潮流。

(一)维新变法

2.内容

颁布新法

政治 允许官民上书言事,裁撤闲散衙门和冗员

经济 鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业;

改革财政,编制国家预算

文教 废除八股,改试策论,开办新式学堂(如京师大学堂)

军事 裁汰绿营,训练新式军队

进步性:是一次资产阶级改良运动,有利于民族资本主义的发展;是一次爱国救亡运动;是近代中国一次思想启蒙运动,促进了中国人民的觉醒。

局限性:没有行宪法、开国会,没有实行君主立宪制,没有触动封建统治的基础,改革是不彻底的,具有一定落后性。

(二)清末新政

清末新政

政治

经济

文教

军事

《辛丑条约》签订后,民族危机进一步加深,清政府统治危机日益严重。

1.背景

2.内容

减冗衙,裁吏役,修刑律

立商部,兴实业,振农业

废科举,建学堂,兴留学

改军制,扩新军

性质:清政府维护封建专制统治的自救运动

清末新政客观上促进了中国民族资本主义的发展(近代化),为辛亥革命增加了思想基础、阶级基础、武装力量等,加速了清朝的覆灭,使辛亥革命成为历史的必然。(主观目的和客观效果具有背离性)

(三)民国时期改革

中华民国

经济

民族

文化教育

颁布了一系列有利于资本主义经济发展的措施

中华民国一定程度上实现了民族的平等

学校不拜孔子

不读四书五经

生产力发展,民族资本主义经济力量显著增强

推动民族平等、民族团结,各民族共同繁荣

不培养只会读书的无用文人,利于传播西方民主思想

促进了共和观念、文明风俗和近代教育的发展

进步性

作用与意义

随堂演练

戊戌变法时有人劝康有为先办教育培养人才,再搞变法改革。康有为说:局势严重,来不及了。辛亥革命前有人劝孙中山先办教育,孙的回答是:人的寿命很短,等待黄河变清是不可能的。这反映出二者( )

A.做事风格一致 B.政治主张趋同 C.教育观点相承 D.现实要求相通

随堂演练

美国政治学家塞缪尔 亨廷顿曾说:“19世纪的君主实行现代化是为了阻挡帝国主义,20世纪的君主实行现代化是为了阻挡革命。”下列史实符合塞缪尔 亨廷顿这一说法的是( )

A.戊戌政变清末新政 B.洋务运动辛亥革命

C.戊戌变法清末新政 D.洋务运动戊戌变法

三、新中国成立以来的重要改革——民族复兴

(一)建国初期——土地改革与民主改革

土地

改革

经济

改革

民主

改革

1953年到1957年,实施“一五计划”,初步建立独立的工业体系,形成合理的工业布局。通过“三大改造”改造。到1956年底,宣告社会主义制度在中国确立,成功实现了中国历史上最深刻最伟大的社会变革。

从1950年到1953年春,全国基本完成了土地改革。实现了“耕者有其田",激发了农民劳动积极性,解放了农村生产力,巩固了工农联盟。

1954年第一届全国人大召开,通过了《中华人民共和国宪法》,正式确立了新中国的三大民主政治制度,从法律和政治制度层面确立了人民当家作主的地位,推进了中国民主政治制度的深刻变革。

(二)十年建设时期的改革探索

1956

1958

1960

1964

1966

初步总结了中国社会主义建设的经验,提出了探索适合中国国情的社会主义建设道路的任务。

提出主要矛盾和主要任务。是建设社会主义道路的一次成功探索。

但由于片面追求经济建设高速度,忽视客观经济规律,导致出现1959至1961年的严重经济困难。

大跃进

人民公社化

1958年,提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,掀起“大跃进”和人民公社化运动。反映了广大人民迫切要求改变我国经济文化落后状况的普遍愿望。

八字方针

改革开放

确定全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标

提出全面深化改革总目标

中国特色社会主义进入新时代

提出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标

十一届三中全会

中共十八大

十八届三中全会

中共十九大

1978

2012

2013

2017

2019

十九届四中全会

(三)改革开放时期的主要改革

随堂演练

中国共产党在某次大会上宣布:我国无产阶级同资产阶级之间的矛盾已经基本上解决……党和全国人民当前的主要任务,就是要集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。这次大会是( )

A.中共七届二中全会 B.第一届全国人民代表大会

C.中共八大 D.中共十一届三中全会

随堂演练

1979年开始,国务院将给予广东、福建两省的外贸经营自主权扩大到北京、天津、上海以及沿海、沿长江各省市,同时,各种类型的贸易公司纷纷成立。我国外贸出口总额从1978年的97.5亿美元增加到1981年的220亿美元。这说明( )

A.中美建交推动中国外贸出口 B.所有制结构改革实现突破

C.对外开放政策得到贯彻落实 D.对外开放格局已初步形成

课后作业布置

ENTER YOUR TITLE

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理